第752号 2023 (R05) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年7月

本号の内容

§被覆肥料「Jコート® Quick」を用いた

ドローンによる水稲の局所追肥技術

石川県農林総合研究センター農業試験場

作物栽培グループ

専門研究員 有手 友嗣

<産地レポート >

富士伊豆農業協同組合 韮山営農経済センター管内

における大玉トマトとイチゴのエコロング施肥体系の紹介

静岡県富士伊豆農業協同組合

韮山営農経済センター 小鹿 浩睦

§土のはなし-第23回原始地球に土はなかった

-こうして地球に土が誕生した

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

被覆肥料「Jコート® Quick」を用いた

ドローンによる水稲の局所追肥技術

石川県農林総合研究センター農業試験場

作物栽培グループ

専門研究員 有手 友嗣

1.農業におけるドローンの活用

ドローンとは無人航空機(UAV:UnmannedAerial Vehicle)の通称であり,航空法では,「飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」と定義されている。ドローンには,複数の回転翼により飛行するマルチコプター型,固定翼により飛行する飛行機型があるが,日本では一般的にマルチコプター型をドローンと呼ぶことが多い。

ドローンは,飛行安定性の高さ,機動性の高さ,カメラやセンサーなどの拡張性の高さが特徴で,特に自動操縦(自律飛行)機能の付いた機体は取り扱いも比較的容易であることから,映像制作をはじめとして,災害現場の調査,建築構造物の点検・メンテナンス,工事現場の測量・施工管理,軽量貨物の輸送など様々な分野で活用が進んでいる。農業もドローンの活用が期待され,実際に活用が進んでいる分野の1つである。

農業で利用されているドローンには大きく分けて,センシング用ドローンと散布用ドローンがある(図1)。センシング用ドローンは,カメラを搭載した比較的小型のドローンで,可視光での撮影の他,近赤外域も撮影可能なマルチスペクトルカメラを搭載した機種もあり,農作物の広域での生育診断や測量などに利用されている1)。

散布用ドローンは,比較的大型のドローンで,粒剤や液剤の散布装置を搭載することが可能である。地上散布と比較して,高速で散布が可能なため,作業時間の短縮が図られ,また圃場に入る必要もない

ことから,泥にはまる心配もない。中山間地域のように,作業性が悪く不整形な圃場では,人力で農薬や肥料を散布することがあるが,散布用ドローンを活用することにより労働負担の軽減も期待できる。

国内では平成28年頃から農薬散布用として導入が始まり,その後,国内メーカーの参入や機体の低価格化等に伴い,急速に普及が進み,令和2年度時点のドローンによる農薬散布面積推計は約12万ヘクタールに至っている2)。農林水産省では,ドローンによる散布面積を100万ヘクタールに拡大することを目標としており,今後も散布用ドローンの利用は拡大していくと見込まれる。

この散布用ドローンを農薬散布だけではなく,他の作業にも活用できれば,作業あたりの機械コスト削減につながり,ひいては生産コストの低減,収益の向上につながると考えられる。このため,石川県農林総合研究センターでは,(株)オプティムとの共同研究により,ドローンによる水稲直播栽培技術3)やドローンにより特定の場所にのみ肥料や農薬を散布する局所散布技術など,ドローンの多機能化・多用途化の研究に取り組んできた。

本稿では,ドローンによる水稲の局所追肥技術について,ジェイカムアグリ社の被覆肥料「Jコート® Quick」を使用した試験結果を交えて紹介する。

2.ドローンを活用した局所追肥技術

水稲の追肥(穂肥)は,一穂佅数の増加,登熟歩合の向上などを目的として実施されているが,生育ムラのある圃場においては,圃場全面に肥料散布した場合,部分的に窒素過剰となる場所が発生し,倒伏を招くおそれがある。散布用ドローンで生育の劣る場所にのみ追肥すれば,倒伏のリスクを抑えつつ,生育ムラを改善することが可能になる。

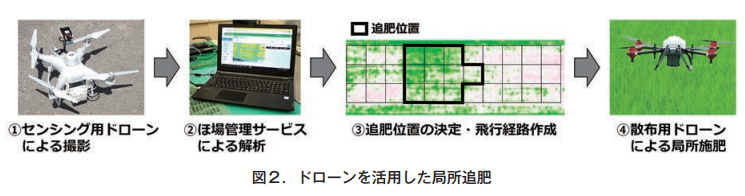

ドローンを活用した局所追肥の流れを図2に示す。作業はセンシング用ドローンによる生育診断と散布用ドローンによる肥料散布に分けられる。

まず,幼穂形成期初期にあたる出穂25~20日前頃に,マルチスペクトルカメラを搭載したセンシング用ドローンで対象圃場を撮影し,生育の指標となる正規化差植生指数(NDVI:Normalized Difference Vegetation Index)の画像を取得する。NDVIとは,近赤外域(NIR)と可視域赤(RED)の反射率から計算される指数で,水稲では,幼穂形成期のNDVIが高いほど窒素含有量が多く,佅数が多くなることが報告されている4), 5)。

次に取得したNDVIの画像を,圃場管理サービス「Agri Field Manager」(㈱オプティム,図3)で解析し,追肥が必要な場所を決定する。追肥の要不要,追肥量は,NDVIを指標として,品種,土壌条件,基肥量なども勘案しながら総合的に判断する。Agri Field Managerの設定画面上で追肥する場所を選択すると,ドローンの飛行経路が自動で作成される。作成された飛行経路を自律飛行機能の付いた散布用ドローンに入力すると,選択した場所にドローンが飛んでいき,肥料を局所的に散布することができる。

なお,ドローンによる肥料散布は,物件投下に該当し,例外なく航空法上の国土交通大臣の承認が必要となる。詳細については,国土交通省のホームページ等で確認していただきたい。

3.Jコート® Quickを用いた水稲の局所追肥

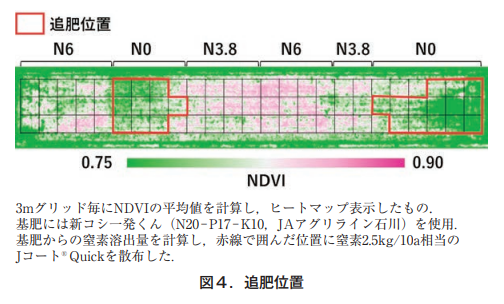

2021年に当センター内で実施した水稲の局所追肥試験の結果について紹介する。基肥の窒素量を10aあたり0kg(N0区),3.8kg(N3.8区),6kg(N6区)と変えることにより,人為的に生育ムラを再現したコシヒカリの栽培圃場で,出穂17日前に局所追肥を行った区と無追肥区(対照)を比較した試験である。出穂24日前にセンシング用ドローン(Phantom4 Multispectral, DJI社)により空撮を行い,NDVIが0.82以下であった地点のうち,基肥からの窒素溶出を考慮して,図4のとおり追肥位置を決定した。追肥量は事前に実施した試験結果から,暫定的に10aあたり窒素2.5kgとした。

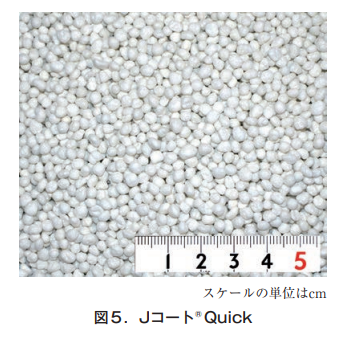

追肥にはジェイカムアグリ社の被覆肥料「Jコート® Quick」(図5)を使用した。Jコート® Quickは,従来のLPコート製品と比較して,肥料成分溶出後の被膜崩壊性が高く6), 7),肥料溶出後に残った被膜の用水への流出抑制が期待できる。また,従来の被覆尿素と比べて窒素成分の溶出が早いため,追肥に適した肥料である。散布後の肥料をふるいで選別してもふるい下に落下した粒子は認められず(データ未記載),尿素や硫安等と比べて崩壊による詰まりが起こりにくいため,ドローンでの散布に適している。

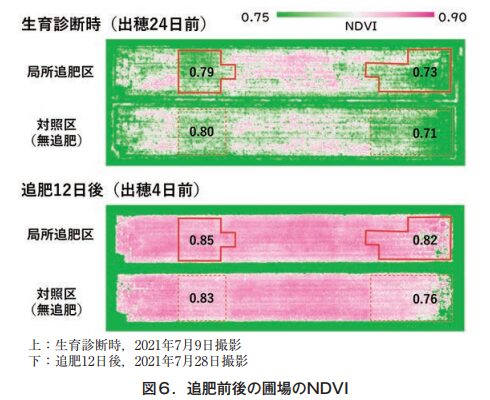

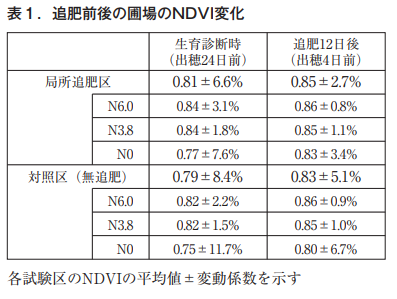

図6及び表1は追肥前後の圃場のNDVIの変化を示したものである。局所追肥区では,対照(無追肥)区よりもN0区のNDVIが上昇,試験区全体の変動係数が低下しており,圃場全体の生育ムラが軽減されたと考えられた。

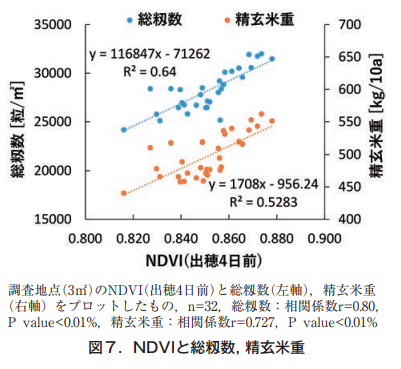

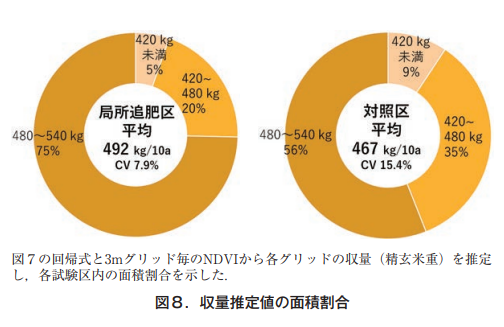

出穂直前のNDVIは㎡当たり総佅数や収量(精玄米重)と正の相関があるため(図7),局所追肥により,低収量の面積が減少し,試験区全体の収量も向上したと推定された(図8)。倒伏程度を0~4の5段階で評価したところ,局所追肥区全体で1.5,局所追肥した地点でも1.5と軽微であった。

4.まとめ

以上のように,ドローンによる局所追肥技術は倒伏のリスクを軽減しながら,生育ムラを軽減することができ,合筆田など,ほ場内の地力差が大きい圃場で特に有効な技術である。全面追肥と比較して肥料投入量も抑えられることから,低コスト化にもつながる。技術的には殺虫・殺菌剤,除草剤などの局所散布にも応用が可能であり,農薬使用量の削減にもつながる技術と期待される。しかしながら,生育診断の時期や必要な追肥量については,品種,土壌条件,基肥量,移植時期等から総合的に判断する必要があり,また年次間差もあるため,更なる検討が必要である。

近年,可変施肥に対応したドローン機種も登場してきていることから,センシング用ドローンによる生育診断,散布用ドローンによる施肥は今後も普及が拡大していくと見込まれる。それに伴い,Jコート® Quickの活用場面も増えていくものと期待される。

参 考 文 献

1)井上吉雄,横山正樹 2017.

ドローンリモートセンシングによる作物・農地診断情報計測とそのスマート農業への応用.

Journal of The Remote Sensing Society of Japan,37,p.224-235.

2)農林水産省農産局技術普及課 2022.

令和4年度農業分野におけるドローンの活用状況.

3)宇野史生 2022.

ドローンを活用した水稲の直播栽培.

水稲直播研究会会誌,45,p.24-28.

4)脇山恭行 2005.

植生指数と水稲の佅数の関係.

Journal of Agricultural Meteorology,61,p.61-67.

5)Tsukaguchi, T.,Kobayashi, H., Fujihara, Y., Chono, S.2022.

Estimation of spikelet number per area by UAV-acquired vegetation index in rice(Oryza sativa L.).Plant Production Science,25,p.20-29.

6)松永真,白鳥孝太郎 2019.

新型被膜でコーティングされた水稲一発肥料Jコートの実用性の検討.

農業と科学,707,p.8-12.

7)松田英樹 2021.

被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性.

農業と科学,732,p.1-4.

<産地レポート >

富士伊豆農業協同組合 韮山営農経済センター管内

における大玉トマトとイチゴのエコロング施肥体系の紹介

静岡県富士伊豆農業協同組合

韮山営農経済センター 小鹿 浩睦

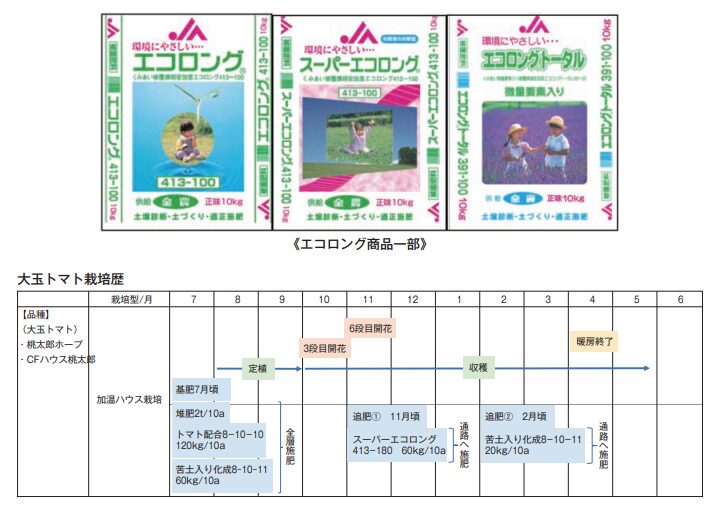

JAふじ伊豆は令和4年4月に静岡県東部8農協(なんすん,富士,富士宮,御殿場,三島函南,伊豆の国,あいら伊豆,伊豆太陽)が合併して発足しました。JA管内の伊豆の国市では様々な園芸作物が栽培,販売されています。中でもミニトマトとイチゴは県内でも有数の産地であり,冬春ミニトマトは出荷量県内1位,イチゴは出荷量県内2位と盛んに栽培されています。今回はトマト,イチゴの栽培体系と使用されている肥料「エコロング」を紹介します。

《エコロングとは》

作物の生育に合わせて,肥料の溶出を調節した粒状のコーティング肥料です。またエコロングの被膜は光崩壊性と微生物分解性の両方を有しています。

肥料溶出の特性に関して,土壌pHおよび土壌水分の影響はほとんど受けません。

一般的な畑作物によく効く硝酸態窒素を含みます。肥効が持続しますので基肥だけでの栽培ができます。また,局所施肥による肥料の利用効果が高まり,減肥が可能になります。

溶出タイプは,施肥直後から溶出が始まる直線(リニア)型とゆっくりと効果が出てくるシグモイド型があり,25℃の土壌中で窒素が80%溶出する日数を名称に用いています。窒素・リン酸・カリや微量要素,溶出日数,溶出タイプの違いにより畑作物の多くの用途にマッチした銘柄を選択できます。

《伊豆の国市管内トマト生産体系》

伊豆の国市のトマトは8月~10月に定植を行い,収穫は10月から始まり3月に最盛期を迎え,7月の初旬に終わりを迎えます。おもな栽培品種は大玉トマト(桃太郎ホープ)(CFハウス桃太郎),ミニトマト(サマー千果)(TY千果)となっています。品種的特徴として,耐病性に優れており,シーズンの終盤まで安定生産する事が出来ます。

最後まで収量を維持したまま栽培するために一役買っているのが,今回紹介するエコロングになります。管内は主にスーパーエコロング413(180タイプ)が広く普及しています。

《栽培体系(大玉トマト)》

トマトの施肥に関しては,7~8月に基肥を全面散布し,追肥は通路に散布を6段目の開花時と2月の計3回行います。

伊豆の国管内の大玉トマトでは,スーパーエコロング413-180を推奨しています。理由として初期に窒素を効かせ過ぎると,カルシウムの吸収移行が阻害され,尻腐れ果が発生しやすくなるためです。窒素は,着果までの生育初期は抑えめ,その後は適度に効かせるのがポイントです。施肥の基準としては,スーパーエコロング413-180を6袋/10aを通路に施用していただくことで収穫期の終盤まで肥効が続き,安定した収量が望めます。

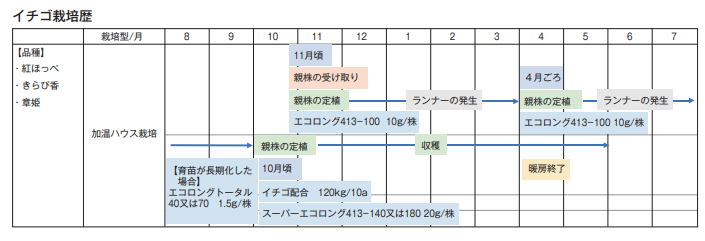

《伊豆の国市管内イチゴ栽培体系》

イチゴ栽培は11月に次年度産の親株苗を配布し親株を定植します。子株の切り離しを7~8月,本圃への定植は10月頃に行います。早い方だと11月から収穫が始まり,3月頃最盛期を迎え,6月に作が終了します。栽培品種は(紅ほっぺ)(きらぴ香)(章姫)の三品種です。どの品種も大粒で,甘み・酸味のバランスがよく大人気の品種になります。

イチゴの施肥は,育苗時期によってエコロングの使い分けをします。親株育苗期にはエコロング413-100を10g/株施用し,葉柄内硝酸態窒素を確認しながら適宜追肥を行い,ランナー発生及び,子苗の品質を充実させます。育苗期間が長期化してしまった際には,エコロングトータル391-40又は70を,定植予定日から逆算をして,花芽分化期に肥料切れを起こさないタイミングで施用します。本圃に定植する際に,土耕栽培での基肥にスーパーエコロング413-140又は180を施用します。定植時に施用することで,春先の肥料切れを防ぎ,安定した生育を促します。秋口に肥料が効いてしまうと,腋花房の分化や初期の根張りに影響を与えてしまうため,溶出抑制期間が長い肥料を施用します。

エコロングは地温によって窒素溶出量が変わってきます。地温が高いほど溶出が促進され,肥効期間が短くなります。逆に地温が低いほど溶出が抑制されるため,肥効が持続する期間は長くなります。

よって,肥培管理に十分注意し肥料を途切れさせないことが安定生産する上でのポイントになります。

その為,伊豆の国管内ではゆっくり長く効き,省力化も兼ねる事が出来るエコロングを推奨しています。

土のはなし-第23回原始地球に土はなかった

-こうして地球に土が誕生した

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

これまでずっと土についてお話ししてきた。土が身近にあるという前提での話だった。しかし,そもそも土は地球が誕生した46億年前からこの地球上にあったのだろうか。答えは否である。

今回は,原始地球に立ち返り,土が地球に誕生するまでの物語と,その土が生命を支えていることを振り返りたい。

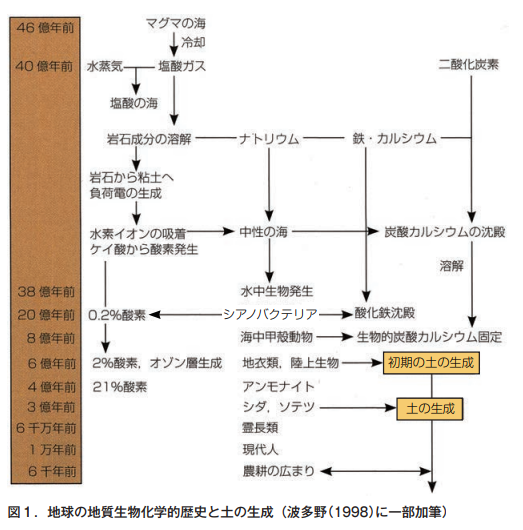

1.土が現れる以前の地球

今,私達の足もとには土がある。しかし,都会のアスファルト舗装された中で生活する人には,土があることさえ忘れているかも知れない。それでも郊外に出て広がる農地や野山を眺めると,そこに土のある風景に巡り会える。それが日常である。その土なのだが,現在の私たちが考える土に似た物質(初期の土)がこの地球上に登場したのは,今から6億年ほど前と考えられている。そして,私達がイメージする土が登場したのは3億年ほど前である。地球上に土が誕生するには,以下に述べるようなドラマがあった(図1)。

今から46億年前,宇宙の小惑星どうしが激突しあい,エネルギーを蓄積しながら徐々に大きくなって地球が誕生した。誕生直後の地球はマグマがむき出し状態で,1000℃以上にもなっていた。その後,小惑星の衝突が減り,時の経過とともにマグマが冷えていった。表面の温度が300℃くらいになった時,水蒸気が豪雨になって地上に降りそそいだ。それが海となった。およそ40億年も前のことである。この海は高温で,しかも塩酸を主成分とする強酸性だった。マグマからの排出ガスを雨が溶かし込んでいたからである。

そのころの大気は,二酸化炭素(炭酸ガス)が全体の97%にも達していた。二酸化炭素は強酸性の海に溶け込むことができなかった。しかし,岩石から溶け出した成分が海を徐々に中和していくと,二酸化炭素が少しずつ海に溶け込んでいき,酸性の海の中和がさらに進んだ。

そして生命はまず海中に宿った。太陽から降りそそぐ紫外線は生物に有害で,それを避けられるのは海中だけだったからである。それは,およそ38億年前のことと考えられている。生命のはじまりは,酸素のない条件,つまり嫌気的条件でも生育できる細菌であったようだ。

2.生命の誕生とオゾン層の生成

20億年前まで時がすすむと,海水中の生命のなかに光合成の機能を身につける細菌が現れた。それがシアノバクテリア(ラン藻,かつては植物の仲間と分類されていたが,現在は細菌として扱われる)である。シアノバクテリアは,海水中の無機物(ミネラル)と炭酸カルシウムとを反応させて層状に堆積するストロマトライトと呼ばれる岩石状物質をつくりだした。その表面に自身も生き残り,光合成をおこなって酸素の放出を続けた。それによって,大気に酸素が徐々に含まれるようになった。そして今からおよそ6億年前,大気の酸素濃度が2%にまで増えると,オゾン層が大気中にできはじめた(図1)。

オゾン層が太陽からの紫外線を遮断した。生物に有害な紫外線がさえぎられることで,海洋生物の上陸が可能となった。上陸をはたした生物の始まりは地衣類だった。地衣類は,菌類の菌糸でつくられた構造の内部に,藻類(シアノバクテリア,緑藻など)が共生する生物である。藻類がつくる光合成産物を利用して菌類が生活できるため,栄養源が限られた条件でも生育できる特性を持つ。

3.土の誕生

その地衣類が陸上の岩石にとりつき,岩石を変質させていった。同時に,地衣類自身が死ぬと,その遺体が有機物となって次世代の栄養分になるだけでなく,変質した岩石にも混じり合って,地球上に初期の土ができはじめた。およそ6億年前のことである。その後,この作用が繰り返されることで,ゆっくりと土がつくられていった。こうして,およそ3億年前には,地球上に土ができていたと考えられている。それは,当時の陸上には封印木,蘆木などの巨大なシダ植物の森林ができ,両生類,昆虫類が出現したことからうかがい知ることができる。それらが現在の化石燃料を提供している(図1)。

土ができるには,地球上で生命を得た生物による,じつに長い道のりが必要だった。その道のりはそのときに完成し,終わったわけでなく現在も続いている。土は一見して不動のようにみえる。しかし,この莫大な時間の変化の延長線上で,いまもなお,土は環境と調和するように変化しつづけている。

4.地球の「皮膚」が陸上生物を支える

地球は,太陽に3番目に近い絶妙な位置にある。太陽に近すぎると水が蒸発してなくなる。太陽より遠いと凍ってしまう。絶妙な位置とは,水が安定して存在できるほどの距離が,太陽と地球の間にあったことを意味する。この水と大気中の酸素が地球に生物の生存を可能にした。

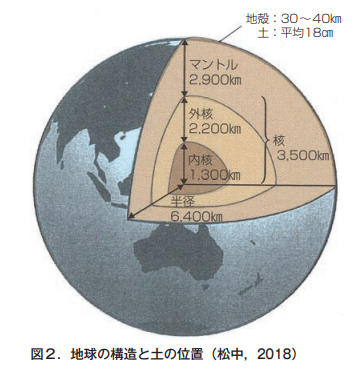

地球は半径およそ6400kmのほぼ球体である(図2)。この球体の中心部が核で,その外側がマントル,そしてマントルの外側に地殻がある。陸地は,地球の表面積の30%程度にすぎない。陸地の地表から30~40kmの厚さで覆われる部分が大陸地殻である。土は大陸地殻の表面のほんの数cmからせいぜい数m,全地球を平均すると18cmの厚みしかないという(陽,1994)。この厚みは,地球の半径の1000万分の1にすぎない。人の皮膚は平均すると2mm,身長2mの人の1000分の1である。つまり土は,地球規模でみると人の皮膚よりもさらに薄い,かすかな皮膚にすぎない。地球を図2のように表現すると,18cmの厚みは,図に示した円の外周線の太さでも厚すぎ,図示すらできないほどの薄さである。

この地球のかすかな皮膚である土に植物が育ち,それをエサとして微生物や動物が暮らし,私たち人類の食料の多くもこの土から生産されている。地球全体からみればかすかな存在にすぎない土が,地球上の陸上生物の命を支えている。