第755号 2023(R05).11発行

PDF版はこちら

§Jコート肥料を用いた水稲の全量基肥施肥と被覆樹脂殻の崩壊性

長野県農業試験場

上原 敬義

吉川 直人

§土のはなし-第26回農業と環境問題-その1

わが国の窒素循環の問題点

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

Jコート肥料を用いた水稲の

全量基肥施肥と被覆樹脂殻の崩壊性

長野県農業試験場

上原 敬義

吉川 直人

はじめに

近年,環境問題の一つとして,被覆肥料(樹脂被覆による肥効調節型肥料)の樹脂殻の水田外への流出が懸念されている。このため,肥料メーカーでは崩壊性を高めた被覆用樹脂の開発が進められている。一方で,我々農業関係者も残存樹脂殻の圃場外への流出量の調査や流出させない手法の検討を実施している。今回,崩壊性を高めた新しい樹脂による被覆肥料を用い,水稲を栽培した場合の窒素溶出特性,肥料効果及び樹脂殻の崩壊性について,2019~2021年に検討を行ったので紹介する。

被覆肥料からの窒素溶出特性

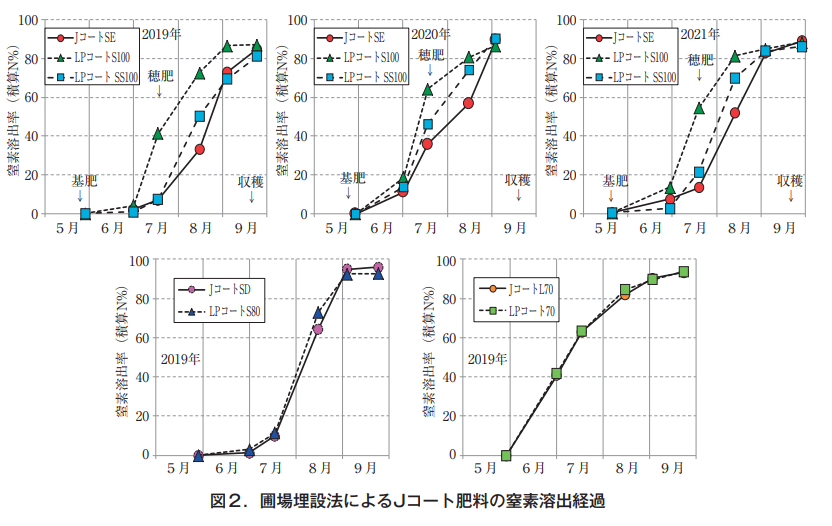

被覆肥料の窒素溶出特性には,溶出日数の長短の種類があるほか,リニア型とシグモイド型がある。本県水稲作において,全量基肥施肥の代表的な肥料はLPコートS100(シグモイド型100日タイプ)を用いた肥料であり,これを代替する肥料としてJコートSEを供試して溶出特性を調べた。また,このほかに,LPコートS80相当としてJコートSDを,LPコート70相当としてJコートL70を用いて溶出特性を調べた。

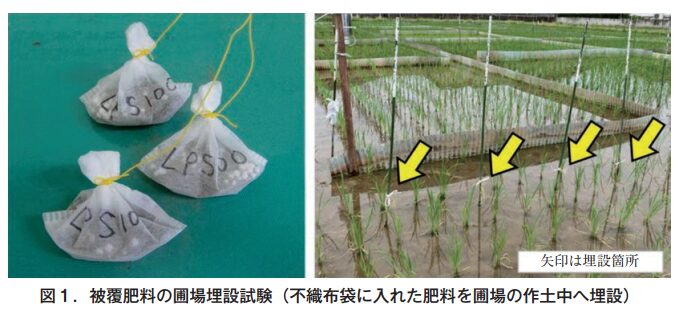

方法は,不織布袋に肥料と土壌を入れて圃場の作土内に埋設し,定期的に回収して肥料を洗い出して残存窒素量を分析した。そして,埋設開始時からの減少量を溶出量(溶出率)として算出した(図1)。

栽培試験に用いたJコートSEは,当初,LPコートS100と同SS100の中間的な溶出特性を想定して用いた。試験結果は,LPコートSS100に近い溶出特性であった。また,JコートSDはLPコートS80と,JコートL70はLPコート70とほぼ同じ溶出特性であり,Jコート肥料は対応する既存のLPコート肥料と同等の溶出特性を有することが示された(図2)。

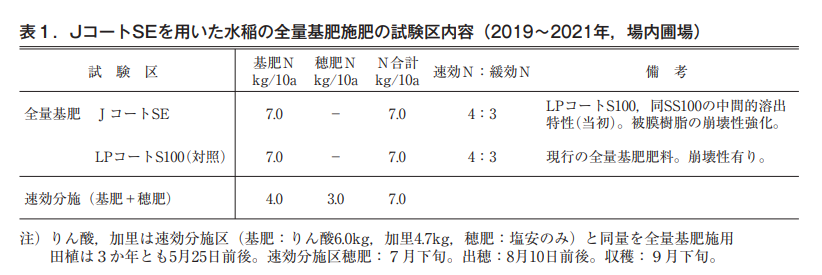

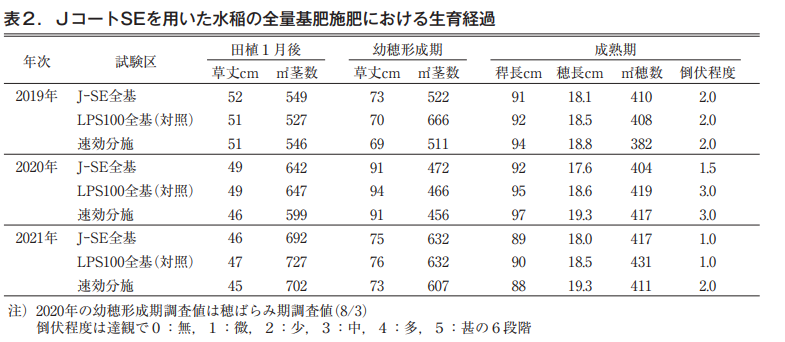

水稲の全量基肥施肥における生育,収量

長野県は地域により気象条件や品種が異なり,主要品種のコシヒカリ栽培地帯においては,以前の基肥+穂肥の分施体系に代えて速効性+被覆肥料の全量基肥施肥がかなり増加している。地域により穂肥量等が異なるが,この窒素量をシグモイド型100日程度の肥料で代替し,リン酸,加里等を実情に合わせて配合した地域銘柄肥料が数多く使用されている。栽培試験は,場内圃場(須坂市)において,LPコートS100を対照としてJコートSEを用いて実施した(表1)。

主に速効性窒素の影響を受ける初中期の生育は,いずれの試験区も同程度であった。穂肥や被覆肥料の影響が大きい幼穂形成期頃以後の生育も同様に経過し,成熟期におけるJコートSE区の稈長,穂長,穂数,倒伏は,対照と同程度の値であった(表2)。

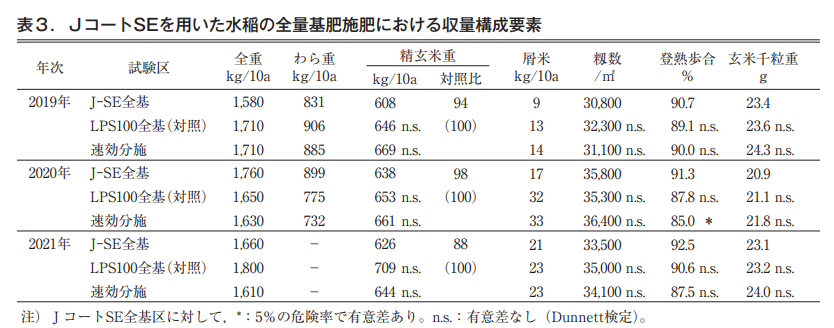

水稲の収量調査では,JコートSE区の精玄米重は対照のLPコートS100区よりやや低い年もあったが,統計処理による有意差は見られなかった。そして,いずれも600kg/10a以上を収めることができた。また,収量構成要素でも,JコートSE区は登熟歩合以外には2020年の速効分施区との有意差は認められなかった(表3)。

本県コシヒカリの全量基肥施肥は,施肥法が普及して30年近くが経過した現在,温暖化が進行している。このため,LPコートS100より窒素溶出の立ち上がりがやや遅いLPコートSS100の方が適しているとの論議もある。今後,この点も含めて,JコートSEによる代替の可否についての更なる検討が必要である。

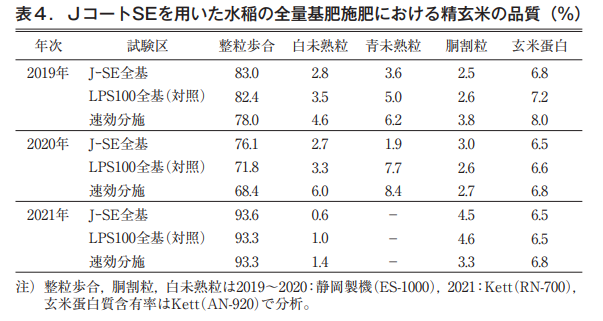

水稲の全量基肥施肥における玄米品質

精玄米の整粒歩合,白未熟粒,青未熟粒の粒数割合では,年次や品質判定機器の種類による差はややあったものの,JコートSE区は対照のLPコートS100区と同等の品質であった。また,速効分施区との比較ではやや優れる傾向であった。精玄米の蛋白含有率は,いずれもほぼ6.5~7.0%(現物水分条件)であり,試験区による差はほとんど認められなかった(表4)。

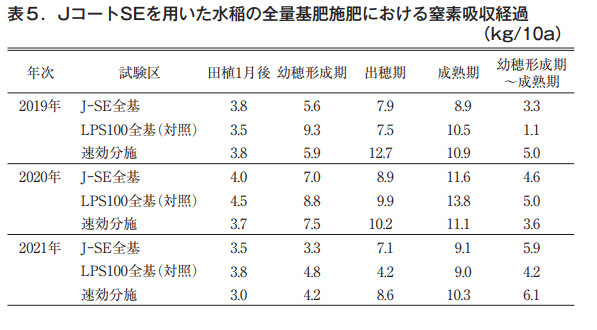

水稲の全量基肥施肥における窒素吸収

JコートSE区の水稲の窒素吸収量は,成熟期時点で対照のLPコートS100区より1~2kg/10a少ない年もあった。しかし,主に被覆肥料に由来する幼穂形成期調査時から成熟期までの吸収量は,LPコートS100区より多い傾向であった。これは,肥料埋設試験の窒素溶出特性のように,LPコートS100は7月に入った頃から窒素溶出が始まったのに対して,JコートSEはこれよりやや遅れて溶出が開始したことに由来すると考えられる(表5)。

Jコート肥料の被覆樹脂殻の崩壊性

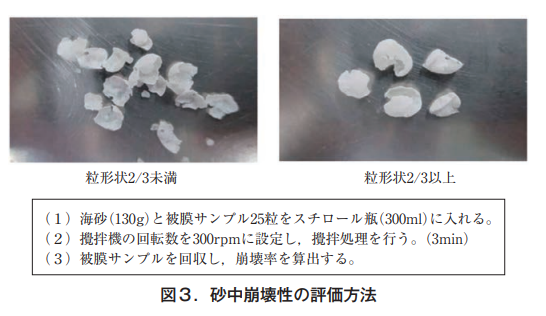

初年目の2019年5月の水稲作付けに併せて,肥料と土壌を不織布袋に入れて圃場の作土内に埋設し,越年で2年4か月後の2021年の収穫期(9月)まで定期的に回収して被覆樹脂の崩壊性を調べた。崩壊性の調査は,目視による崩壊性判定と,被覆樹脂殻に力を加えた条件で崩壊性を調べる砂中崩壊性評価法により行った(図3)。砂中崩壊評価法は,全農が開発した方法に従って,ジェイカムアグリ株式会社で実施した。

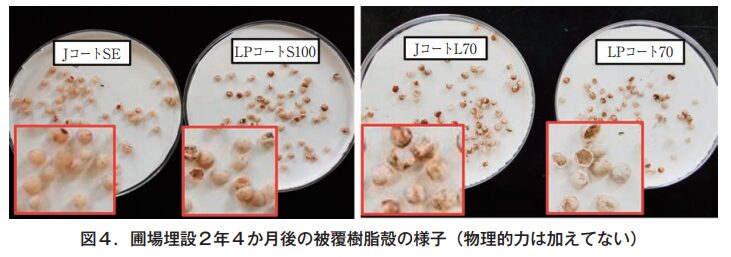

当試験の土中に静置した埋設条件では,通常の水田作業で行われる耕耘,代かき等の物理的力が加わらなかったこともあり,目視では,潰れた殻は認められたものの,割れたり,小片化した殻は最後の調査までほぼ確認できなかった(図4)。

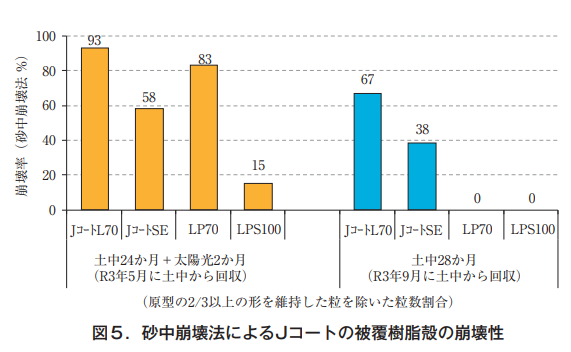

一方,物理的に力を加える砂中崩壊法の尺度による評価では,2年目の調査において,LPコート70,LPコートS100は崩壊率(原型の2/3以上の形を維持した粒を除いた粒数割合で,数値が大きいほど崩壊が進んでいる)が0%であったのに対し,LコートL70は67%,JコートSEは38%であった。また,肥料を回収後,太陽光に2か月間曝露(水田土壌表面に露出している条件を想定)したところ,LPコート70は83%,LPコートS100は15%に上昇し,従来から示されている紫外線による崩壊性も認められた。そして,JコートL70では太陽光曝露で93%,JコートSEは58%まで崩壊率が向上した(図5)。なお,リニア型溶出肥料のJコートL70は,シグモイド型溶出肥料より樹脂量が少ない(厚さが薄い)ため,崩壊率が高まったものと考えられる。

Jコート及びLPコート肥料の被覆樹脂の比重は1.0より大きいため,幾つかに割れると,空気を孕(はら)まないため,代かき時に田面水中に沈んで浮遊しない。これにより,翌年春までに肥料の樹脂殻が完全に分解・消失しなくても,仮に,田植え前に田面水が圃場外へ流出したとしても,殻の流出量は多くないと考えられる。このため,実際の耕耘等の物理的力が加わった条件を想定した今回の崩壊性試験結果から,JコートはLPコートより崩壊率が高く,太陽光により崩壊率が更に促進されることが示され,水田外への流出量の軽減に有効と考えられる。

おわりに

Jコート肥料は,窒素溶出特性や水稲の生育,収量等の成績から,既存のLPコート肥料と同様に水稲の全量基肥施肥に有望であることが示された。また,被覆樹脂殻の水田外への流出に関しては,今後,崩壊しなかった肥料殻に対して,耕種的な,物理的な方法によって水田外への流出を防止する方法の検討が急務であるが,崩壊性が向上したJコート肥料を用いることにより,一定の効果があると考えられる。

被覆肥料は,緩効度の種類が多く,リニア型・シグモイド型溶出特性の別もあり,また,その年の気象(生育)にある程度呼応する温度依存性も有している。このため,安定的な肥効調節型肥料として,水稲をはじめ多くの農作物において各種施肥法が開発されており,省力・低コスト化に大きく貢献している。現在,直面している肥料の殻流出問題についても,何とか解決することにより,今後も益々普及が期待される。

土のはなし-第26回農業と環境問題-その1

わが国の窒素循環の問題点

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

農業の始まりは,人類が自然に挑戦した最初の出来事だった。自然環境に人手を加えるという意味で,環境破壊の始まりといえる。その後,産業革命を経て,人間活動が自然環境を改変するほどに大きく活発になった。農業も例外ではない。

現代は,多くの国で農業に由来する環境汚染が問題になっている。農耕地に投入される養分量が土の養分保持容量を上回ると,その余剰養分が周辺環境の地下水や河川,大気に流出し,環境汚染を発生させる。この農業と環境汚染問題との関わりを,今月から考えてみたいと思う。

最初に取り上げるのは,食料自給率の低いわが国独自の問題である。

1.わが国の食料自給率の変化

1960年,わが国政府は二つの重大な閣議決定をおこなった。一つは所得倍増計画で経済成長を加速させること,そして二つ目が農業基本法の制定だった。その1960年,わが国の食料自給率(以下では,カロリーベースの供給熱量総合食料自給率を意味する)は79%だった。しかしそれ以来,わが国の自給率は低下し続け,2010年以降は38から39%で停滞している。食料自給率の目標は2030年度に45%。その目標達成は危うい。

過去60年間にわたってわが国の食料自給率を低下させた主な要因は,食料を国内でまかなうとい

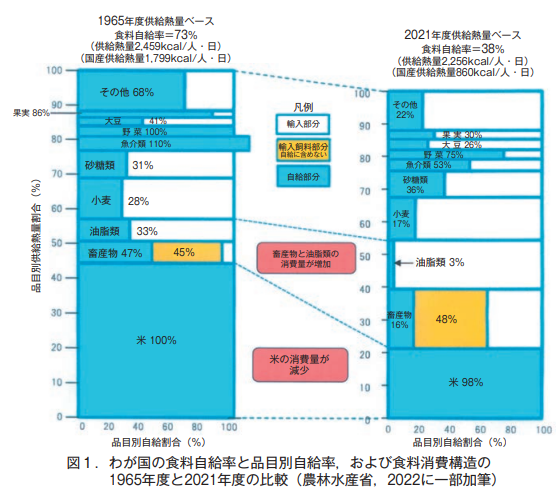

う基本姿勢が維持されなかったこと,さらに食料の消費形態が変化したことにある。例えば,1965年度と2021年度の56年間で比較すると,1人1日当たりの各品目の供給熱量を合計した総供給熱量は,1965年度が2,459kcalで,2021年度はやや少なくなって2,256kcalだった(図1)。

ところが,この56年間で米の消費は大きく減少し(供給熱量の減少),その減少は畜産物(肉類,鶏卵,乳製品など)と油脂類(大豆油,菜種油など)の消費拡大(供給熱量の増加)で相殺されている(図1)。さらに,総供給熱量に占める割合は56年間で大きな変化がないにもかかわらず,供給熱量の自給率が大きく低下した品目として果実,魚介類,小麦,大豆,野菜,そして「その他」に区分される品目がある(図1)。

こうした食料の消費形態の変化や品目別の自給率の低下は,国民の食傾向がごはんと魚という「和風」から,パンやパスタ,乳肉製品という「洋風」へ変化したことに起因する。ただし,この食料の消費形態の変化は,それが国民の単なる嗜好の変化や,所得の増加といった「成り行き」の結果とは考えにくい。むしろ,第二次世界大戦後のアメリカの余剰農産物輸出戦略に呼応した,わが国の政策的誘導の結果と見るべきだろう(柏,2012)。

2.わが国の食料生産,消費と窒素循環量

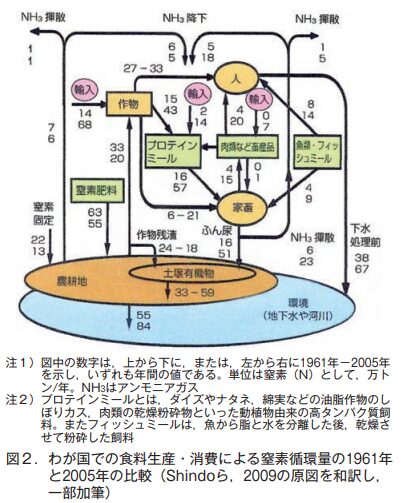

食料自給率の低さは,いいかえると外国の土にあった養分が作物に吸収され,それが含まれたまま輸入食料となって多量にわが国に持ち込まれていることを意味する。なかでも窒素(N)は,次回で述べるように,環境に悪影響を与えやすい。そのわが国でのN循環量が,自給率の低下によってどう変化したかを,データが報告されている1961年と2005年で比較してみる(図2)。

1)1961年のN循環量

食料自給率が78%だった1961年,輸入されたNは,作物から14万トン,プロテインミールから2万トンで,年間わずかに16万トンだった。一方,農耕地に供給されるNは化学肥料由来(年間63万トン)が最も多く,家畜のふん尿由来のN(同16万トン)は,生物的N固定で土にはいる量(同22万トン)より少なかった。飼養されている家畜の頭数が少なかったからである。最終的に1年間で地下水や河川へ流出したNは,農耕地からの55万トンと,人間の排泄物(下水処理前の値)からの38万トンの合計93万トンだった。このほか大気に揮散したN(アンモニアガスとして)は,化学肥料や家畜ふん尿由来の合計で2万トンだった。

2)2005年のN循環量

これに対して2005年,この年の人口は1961年より35%増えて1億2,800万人になった。食料自給率は40%に低下し,結果として輸入N量の合計は,1961年の5.6倍,89万トン(作物の68万トン,プロテインミールで14万トン,畜産品から7万トン)に大きく増えた。逆に,生物的N固定や化学肥料,作物残渣として農耕地にはいるNは減った。国内の食料生産が減ったからだ。

消費量が増えた畜産物は,その生産を支えるために家畜の飼育頭数を増やす必要がある。増えた家畜の飼料は輸入に依存する。このため,輸入された飼料に含まれたNが,家畜のふん尿になって農耕地へ流入する。その流入量は2005年に51万トン。1961年の3.2倍に増えた。さらに,人間の排泄物由来の流出N量も1961年の1.8倍だった。これは人口の増加率(35%)以上であり,食料の高タンパク質化を裏づけている。

結果として,2005年に農耕地から地下水や河川へ流出したNは年間84万トンに増え,これに人間の排泄物由来で環境へ流出する67万トンを加えた,年間151万トンが地下水や河川へ流出したと推定された。この量は1961年の1.6倍である。また,肥料や家畜ふん尿由来で大気環境へアンモニアガスとして揮散したN量は6万トンで,1961年の3倍になった。

わが国の低い食料自給率と食料消費動向の変化は,海外から持ち込むN量を大きく増やした。それがわが国の地下水,河川などの水質汚濁や,大気環境の悪化を招く可能性は大きい(Shindoら,2009)。まさに低自給率ゆえの問題である。次回は,この環境に流出するNが具体的にどのような環境汚染源となっているかを考える。

次回は,この環境に流出するNが具体的にどのような環境汚染源となっているかを考える。