第747号 2023 (R05) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年1月

本号の内容

§日本の農業に貢献し続ける会社を目指して

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役会長 浅野 進

§スダチの超省力施肥

徳島県立農林水産総合技術支援センター

資源環境研究課

新居 美香

§土のはなし−第18回

植物が難溶性物質を吸収するしくみ

−根から溶解を助ける物質を分泌する−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

日本の農業に貢献し続ける会社を目指して

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役会長 浅野 進

新年明けましておめでとうございます

令和5年の年頭にあたり本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様に一言ご挨拶申し上げます。

私は,昨年6月22日付でジェイカムアグリ株式会社の代表取締役会長に就任いたしました。設立時からの経営方針である「日本の農業に貢献し続けられる会社」であることを肝に銘じて,皆様の信頼と期待に応えるべく誠心誠意努力してまいる所存ですので,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

さて,昨年は農業および肥料事業にとって過去にない大きな環境変化と経営リスクに直面しました。具体的には,コロナ禍の影響に加えてウクライナ危機を発端として,①穀物輸出国の輸出規制等による食料不足と国際価格の急騰,②輸入依存度の高い肥料原料の調達難と価格高騰,一方で③地球温暖化・生物多様性保全への要求も高まりました。

①②に対応する政策としては,農水省より4月に「化学肥料原料調達支援緊急対策」が打ち出され,加えて7月には「肥料価格高騰対策事業」が決定するなど,迅速な支援措置が進められました。後者の施策は,肥料の有効利用(使用量2割削減)とのセットで肥料価格高騰分の7割を補填するもので農家経営を守るための短期施策ですが,併せて長期ビジョンでも食料安全保障の観点から食料自給率向上に向けての本質的な議論が深まっており,農地の大規模化や農家所得増につながる施策等が実行されることで,若い後継者が育成され,農業の生産現場が盛り上がることを切望してやみません。

③の地球温暖化・生物多様性保全については,2021年6月に制定された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を背景に,肥料業界としてプラスチック等で被覆加工した被覆肥料について,「被膜殻の農地からの流出抑制対策の実施」と「新技術の開発と普及」等の環境汚染防止策を基本とする取組方針を2022年1月に打ち出しました。

このような環境変化に対して,ジェイカムアグリとして日本農業の課題解決に貢献すべく,化学肥料の安定供給を通じて国産農産物の安定生産を実現するとともに,被覆肥料については農地からの流出抑制効果の付与と被膜中の樹脂量を低減した新規被覆肥料の上市と,自然環境で完全分解させる技術開発も他社に先駆けて進めています。

もともと被覆肥料は,作物の生育に合わせて肥効特性を適切にコントロールできることから,収量・品質の安定化や農作業の省力効果に加えて,作物の生育に使われない無駄な肥料を減らすことができるので,地下水などの水域への栄養分の流出抑制や温室効果ガスである一酸化二窒素の発生抑制など環境面でも効果がある肥料です。優れた技術開発力をもって環境問題にも対応することで,国の掲げた施策である「肥料の有効活用−使用量削減」「収量・品質の安定化を通した農家所得の増加」が実現でき,我が国における農業生産の高度化につなげたいと考えています。

今後とも全社一丸となって皆様の期待に添うよう努力いたす所存でございます。皆様方には倍旧のご指導とご鞭撻を賜れれば幸甚でございます。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読をお願い申し上げますとともに,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさせて頂きます。

スダチの超省力施肥

徳島県立農林水産総合技術支援センター

資源環境研究課

新居 美香

1.はじめに

徳島県内の中山間地域では,スダチ,ユズ,ユコウなどの香酸カンキツが多く栽培されている。

特にスダチは徳島県が全国生産量の95%を占める主要な品目である。しかし,生産者の高齢化,労働力不足,生産経費の高騰により,施肥回数や肥料の内容,特に窒素の施肥量の減少が懸念されている。また、当センターの土壌モニタリング調査の結果から,果樹園土壌にはリン酸,加里は連年施用により土壌に蓄積していることが明らかになっている一方で,最近頻発する集中豪雨などによる施用した肥料成分の流亡等を心配した生産者が,スダチの重要な外観品質である果皮緑色を維持するために,過剰とも考えられる量の肥料を施用する例も見られる。そこで,県の施肥基準では,年間4回(3月,5月,6月,10月)施肥が慣行とされているが,年1回の施肥で慣行施肥と同様の肥効が得られるスダチ専用一発肥料を開発し,それを用いた栽培試験を実施した。本試験は全農委託試験として実施した。

2.方 法

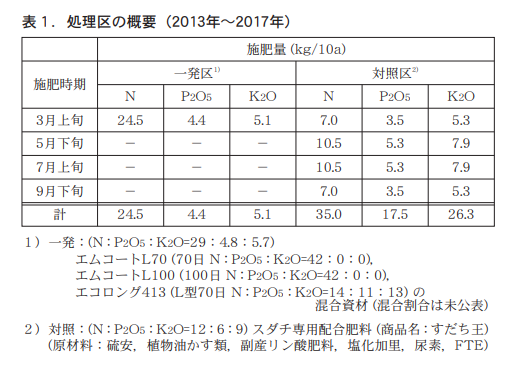

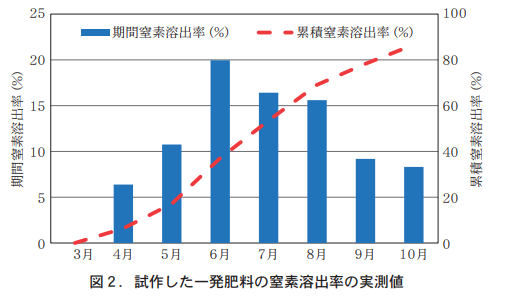

試験区は,コーティング肥料を混合した肥料を施肥する一発肥料区(以下,一発区)と,有機質肥料を含むスダチ専用肥料を県基準のとおりに施肥する対照区を設定した(表1) 。

対照区の肥料は,県内スダチほ場で一般的に使用されているスダチ専用肥料(N:P2O5:K2O=12:6:9,原材料:硫安,尿素,塩化加里,副産リン酸肥料,菜種油かす,FTE)を表層施用した。施肥量は県施肥基準に基づき,窒素成分で年間35kg/10a,リン酸成分で17.5kg/10a,加里成分で26.3kg/10aであった。

一発区は,図1に示した溶出シミュレーションに基づいて,エムコートL70,エムコートL100,エコロング413(L型70タイプ)を配合して製造した。窒素成分の施肥量は,対照区の30%減に当たる24.5kg/10a,リン酸成分は約75%減の4.4kg/10a,加里成分は収穫によりほ場外へ持ち出される量(5.2kg/10a)を参照して約80%減の5.1kg/10aとした。

試験場所は徳島県名西郡神山町の現地ほ場(褐色森林土)で,1処理区45㎡,植栽間隔3m×3mのスダチ樹5樹を供試した。

3.結 果

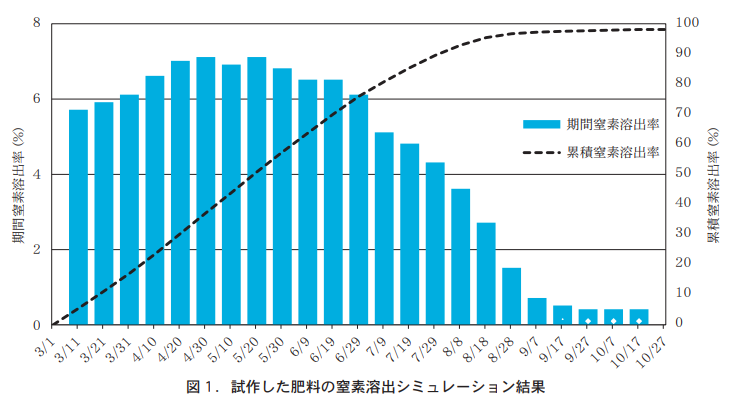

1)試作した一発肥料の窒素溶出

図2は試作した一発肥料の組成に従って,窒素溶出量を測定した結果である。一発肥料は埋設1ヶ月後から徐々に溶出し,6月には施肥量の20%,累積溶出率は37%を超えた。9月下旬の収穫終期には78%が溶出した。試作時のシミュレーションでは,施肥直後から収穫期まで安定的に窒素成分が溶出する想定であったが,実測値では6月を最大にして,当初の想定よりも窒素溶出が遅延する結果となった。

2)土壌化学性の変化

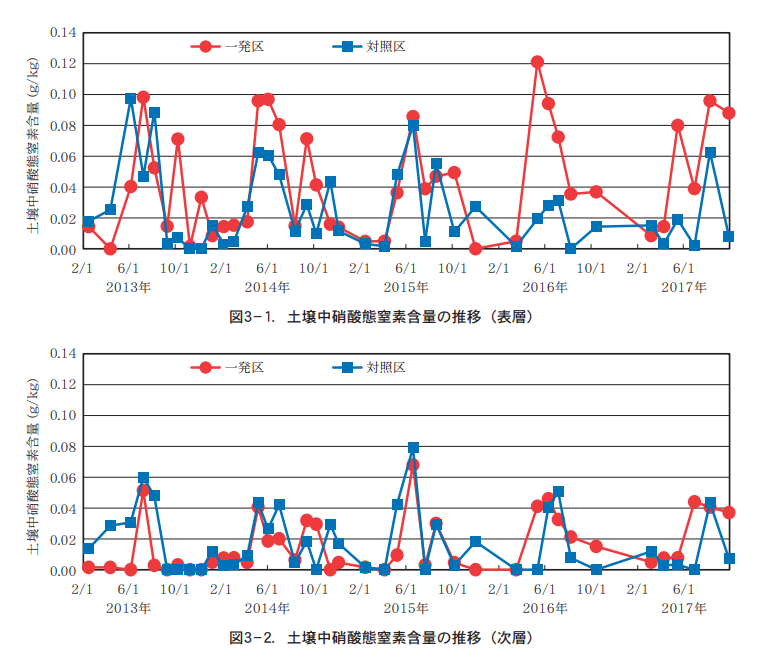

①硝酸態窒素(図3-1,3-2)

表層では,2014,2016,2017年は一発区で高く推移したが,2013年,2015年には対照区との差は見られなかった。次層(10〜20cm)では,処理区間差は認められなかった。

②可給態リン酸(データ省略)

一発区のリン酸施肥量は,1/5程度であったが,土壌中の可給態リン酸は,2015,2016年は一発区で高く推移した。

③交換性加里(図4-1,4-2)

3年目にあたる2015年ごろから一発区の次層で交換性加里が低く推移する傾向がみられた。

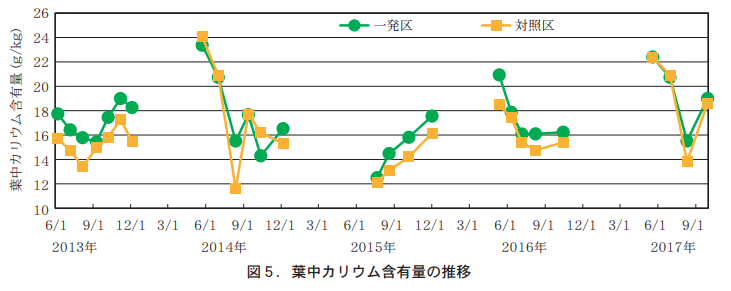

3)葉中無機成分の推移

葉中成分含有量は,窒素,リンには処理区間差がみられなかったが,カリウムは一発区が対照区よりも高く推移する傾向がみられた(図5) 。

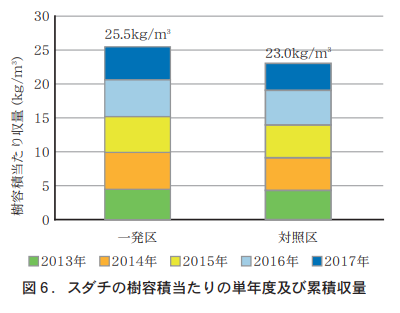

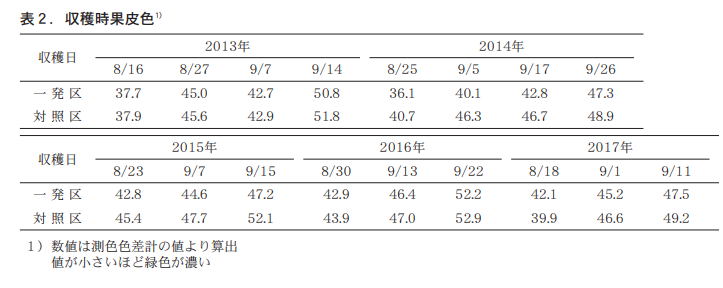

4)収量及び果実品質

収穫期(8月下旬〜9月中旬)に販売単価の高い2L級果(横径3.6〜4.0cm)に達した果実を順次収穫し,果実個数,収穫時重量を計測した。図6に示した5年間の累計収量調査結果では,一発区の単位樹容積当たりの収量は25.5kg/㎥,対照区は23kg/㎥であり,一発区の収量が対照区よりも10%程度多い傾向がみられた。収穫時の果実品質調査は,1樹につき2L級果を10果ずつ採取し,果皮色は測色色差計で測定し,緑色度を算出した。表2に示すように,処理間差は見られなかったが,収穫終期には一発区で果皮緑色が濃い傾向が認められた。

5)経費試算

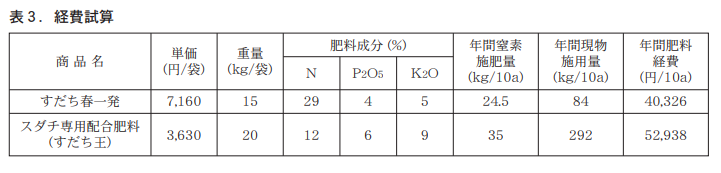

試作した一発肥料は,2021年3月にJA全農とくしまから,商品名「すだち春一発」として販売が開始されたことから,この一発肥料と従来品であるスダチ専用配合肥料(すだち王)の施肥量及び価格から,10a当たりの肥料に係る経費を算出した。なお,肥効調節型肥料は一般的に施肥効率が高いこと,温州ミカンに対する被覆肥料の施肥では30%程度減肥でも果実品質,収量等が優れるとの報告があることから,年間窒素施肥量を24.5kgN/10aとして30%減肥している。

表3に示した試算結果によれば,1年間の肥料に係る経費は一発肥料では40,326円であったが,対照区のスダチ専用肥料では年間窒素施肥量は35kgN/10aで,経費は53,229円であった(JA名西郡への聞き取り調査による) 。

これにより,ここで開発したスダチ一発肥料を施肥することで,肥料に係る経費を慣行のスダチ専用肥料の76%程度に抑えられる,また,年間施肥回数を慣行の4回から1回に削減できるなど,コスト面でも作業面でも大幅な省力化を図ることが可能であると考えられた。

終わりに

肥効調節型肥料は,プラスチックや硫黄によるコーティングや化学合成等の手法により肥効をコントロールし,肥料成分の流亡や溶脱を防ぐ効果が高いとして溶出期間や溶出パターンの異なる多種多様なものが販売されている。水稲や野菜栽培においては,基肥全量施肥,育苗時全量施肥,局所施肥等の施肥技術が施肥作業の省力化と施肥効率の向上を目的に幅広く活用されている。一方,果樹栽培でも温州ミカンやポンカンなどの果実生産から幼木育成等への導入が進んでいるが,徳島県内の果樹生産現場への普及には未だ至っていない。

スダチやユズ,温州ミカン等のカンキツ類は,30年以上の長期にわたり,継続して栽培される。また,樹体内に養分を蓄積しているため施肥の効果が短期間では現れにくい。このため,長期にわたる一発肥料のみの施肥が土壌及び植物体に与える影響が懸念されるが,ここで紹介した5年間の試験期間では,樹体生育及び窒素,リンの葉中無機成分には影響は見られなかった。しかし,土壌の交換性加里は一発区で3年目以降減少する傾向が見られた。

今回の試験期間中の一発区の収量は約2t/10aであり,この収穫物に含まれる加里成分は約5.2kg/10aである。一発肥料の加里施肥量は年間5.1kgであり,流亡等による損失を考慮すると,加里収支が悪化する可能性がある。このため,定期的に土壌分析を実施し,加里成分の不足に注意する必要があると考えられる。

肥効調節型肥料は,徳島県内の果樹栽培には現在のところ,ほとんど普及していないが,今後,導入が期待されるドローンを用いた施肥にも対応可能であることから,労力不足を解決するための圃場管理作業の省力化,効率化に向けた取り組みとして,スダチの超省力施肥技術の生産現場への導入と普及に努めたいと考えている。

土のはなし−第18回

植物が難溶性物質を吸収するしくみ

−根から溶解を助ける物質を分泌する−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

植物は,土の中の水分(土壌溶液)から自分に必要な養分を選択して吸収している。前回,そのしくみをお話しした。養分が土壌溶液に溶けやすい場合はそれで説明できた。しかし養分が,水に溶けにくい難溶性物質で土の中に存在する場合,植物はどうするのか。

今回は,土壌溶液に溶けにくい物質から養分を吸収する植物の見事なしくみを見てみたい。

1.畑ではリンと鉄が難溶性物質として存在する

植物の養分のうち,リンと鉄は水に溶けにくい物質(難溶性物質で,リン酸アルミニウムやリン酸鉄,水酸化鉄など)の形態で土の中に存在している。しかし,水田のように,土の表面が水で覆われて,土の中が酸素不足の還元状態になると,難溶性だったリン酸鉄や水酸化鉄は,水に溶けやすい物質に形態変化する。そのため,イネはこれらの養分に大きく不足することはあまりない。

一方,畑の土の中は酸素が大気とつながっており,酸化状態のままである。このため,リンや鉄は難溶性物質のまま存在しており,土壌溶液に溶けにくく,植物にとっては吸収しにくい養分である。ところが,植物はそういう養分にも,以下で述べる対策を用意して吸収している。

2.難溶性リンからのリン吸収のしくみ

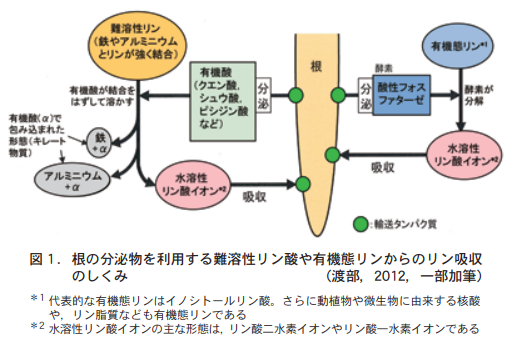

畑状態で,リンは難溶性物質であるリン酸アルミニウムやリン酸鉄として存在していることが多い。このほか,そのままでは吸収できない有機態リンとして存在することもある。植物は,このような水に溶けにくいリンを吸収しやすくするために,根の細胞内で有機酸(クエン酸,シュウ酸,ピシジン酸など)や酸性フォスファターゼという酵素を生産し,それらを根の周りの土へ排出している(この現象を分泌という)(図1) 。もちろん,これらの分泌物も,細胞膜を通過して根の外に出なければならない。これらの物質の輸送は,それぞれの輸送タンパク質(トランスポーター)が担当している。

根から分泌された有機酸は,土にあるリン酸鉄やリン酸アルミニウムなどの結合をはがして溶かす性質がある。溶けてイオンの状態となったリンは,輸送タンパク質を通じて細胞膜の中に運ばれて植物に吸収される。また結合から引きはがされた鉄やアルミニウムはそのままイオンとして土壌溶液に残るのではない。有機酸がそれらを包み込んだ形態に変化して(このように物質を包み込むような反応をキレート化といい,できる物質をキレート物質という) ,リンと再結合しないようにしている。

酸性フォスファターゼは,根の周りに存在している有機態リンに作用し,酵素分解することで水溶性リン酸イオンを土壌溶液に送り出す(図1) 。送り出されたリン酸イオンは植物の養分として,輸送タンパク質を通じて細胞膜内に吸収される。

3.根張りを拡大してリンを吸収する

リンは難溶性物質で存在するので,土壌溶液中のリン濃度は低い。そこで,植物は根張りを大きくして根の表面積を拡大させて,薄い濃度のリンを広く集めて吸収しようとすることもある。これに似たようなしくみが,根に共生する糸状菌(カビの仲間で,菌根菌という)の働きである。菌根菌が菌糸を土の中で広く張り巡らして,土壌溶液中からリンを取り込み,それを宿主である植物に提供して,植物にリンを供給する。

4.難溶性鉄からの鉄吸収の二つのしくみ

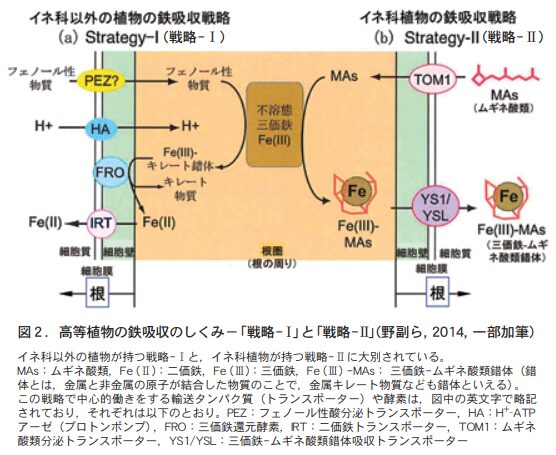

畑状態の鉄は難溶性の酸化鉄(これは,鉄のサビと同じ物質。この鉄の形態は,三価鉄・Fe(Ⅲ)・Fe3+)で土の中に存在し,土壌溶液には溶けにくい。このままであれば,植物は鉄を吸収しにくく欠乏してしまう。しかし,畑状態で生育する植物は,リンの場合と同じように根から難溶性の鉄(三価鉄)を溶かす物質を分泌することで鉄を吸収している。ただし,イネ科以外の植物とイネ科植物とでは,鉄吸収のしくみが大きくちがう(図2) 。

1)イネ科以外の植物の鉄吸収のしくみ

これはStrategy−Ⅰ(戦略−Ⅰ)といわれる(図2の左側) 。まず,難溶性鉄(三価鉄)を溶かすゆるいキレート物質(フェノール性酸)を根から分泌する。この物質で三価鉄を包み込んで(キレート化して)細胞壁に持ち込む。すると,細胞膜表面に存在している酵素(三価鉄還元酵素,FRO)が働き,三価鉄を二価鉄(Fe(Ⅱ)・Fe2⁺)に変える。そしてこの二価鉄の輸送タンパク質(IRT)によって細胞膜内に吸収される。

このほか,三価鉄は酸性条件で溶けやすくなるので,それを利用する仕組みもある。根の細胞から水素イオンを根の外に放出する輸送タンパク質(プロトンポンプ,HA)がある。このプロトンポンプの働きで,根の周りのpHを下げ,三価鉄を水に溶かして吸収されやすくするしくみである。

2)イネ科植物による鉄吸収のしくみ

これはStrategy−Ⅱ(戦略−Ⅱ)といわれる(図2の右側) 。植物が,根の細胞内でつくったムギネ酸やその類縁体(図のMAs,英文字の説明は図2の注を参照,以下同じ)などの有機酸を,輸送タンパク質(TOM1)を通じて細胞壁の外である根の周りに分泌する。これが三価鉄に作用し,三価鉄はムギネ酸類で包み込まれた物質(Fe(Ⅲ) -MAsというキレート物質)に形態変化する。その鉄とムギネ酸類でつくられたキレート物質が,それらの輸送を担当する輸送タンパク質(YS1やYSL)によって細胞膜内に吸収される(野副ら,2014) 。

このムギネ酸は,わが国の高城成一・岩手大教授が,1976年に発見した物質である。それまでのイネ科植物以外の鉄吸収のしくみでは,イネ科の鉄吸収を説明しきれなかった。しかし,この発見でそのしくみが解明された。まさに歴史的大発見であった。