第743号 2022 (R04) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年8-9月

本号の内容

§露地夏秋どりねぎにおける被覆燐硝安と

リン酸質肥料のチェーンポット内施肥技術

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

農業研究本部 道南農業試験場

研究部 生産技術グループ

主任主査(栽培環境) 大橋 優二

§上益城地域における農協営農活動の変遷と私の出合

農事組合法人 かしま広域農場

元 代表理事組合長

(現 特別顧問)工藤 健一

§土のはなし−第14回

養分源が堆肥から化学肥料へ変化する時代

−その歴史的経緯−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

露地夏秋どりねぎにおける被覆燐硝安と

リン酸質肥料のチェーンポット内施肥技術

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

農業研究本部 道南農業試験場

研究部 生産技術グループ

主任主査(栽培環境) 大橋 優二

1.はじめに

全国のねぎの出荷量(令和元年)は千葉県の約59千tに次いで埼玉県,茨城県,群馬県が上位を占め,北海道は約20千tを出荷する全国5位のねぎ生産地である1)。北海道のねぎ栽培は主に渡島地域(北海道の南西部)や空知地域(同中央部) ,十勝地域(同南東部)で盛んに行われている。とくに渡島地域は道内収穫量の37%(令和元年)と多くを占めており,道外への出荷量が約5千tと他地域に比べ5〜10倍多い2)。

露地ねぎ栽培では秋冬期に生産量が多い関東の生産地に対し,気象条件が異なる北海道は夏秋どりが主流である。露地春まき夏秋どり作型の窒素施肥量は作付け前の土壌診断に基づく施肥対応3)で「9〜18kg/10a(分施1〜2回)」と示されているが,生産現場では多肥栽培を行う事例も多く見受けられ,環境負荷低減やコスト削減の観点からも窒素減肥技術の開発が求められる。

こうした中,他作物の生産現場では作物の生育ステージに見合う養分供給が可能となる肥効調節型肥料の利用が進んでいる。本肥料には土壌中の温度と水分に反応して徐々に窒素養分が放出される「被覆燐硝安」があり,とりわけ初期の窒素溶出が抑制される「シグモイド型」は苗の生育に悪影響を与えずに育苗段階での利用が可能とされる。これにより,定植後の露地圃場(以下,本圃と略)での栽培に必要な窒素の全量を育苗段階で施肥することができ,施肥効率向上による減肥や本圃の施肥作業の省力が期待できる。

これまでに被覆燐硝安系を利用した育苗ポット内への施肥技術がキャベツ4),たまねぎ5),トマト6)等で報告されている。また,ねぎでは関東地方の夏どり,および冬どりの作型で被覆燐硝安を育苗時のチェーンポット内へ施肥し,施肥効率の向上ならびに本圃の施肥作業の省略が可能となる技術が開発されている7) , 8)。本技術はねぎの作型や施肥量が異なる北海道においても有用と考えられる。一方,リン酸については育苗ポット(セル)内へのリン酸施肥により,キャベツではリン酸施肥量の慣行比50%以上の削減効果9)や,たまねぎでは初期生育の向上ならびに収量の安定化10)が報告されている。

そこで,本報告では北海道の露地夏秋ねぎ栽培において被覆燐硝安とリン酸質肥料を用い,育苗時に本圃分の窒素とリン酸をチェーンポット内にそれぞれ単独あるいは両方を同時に施肥する技術を開発したので,その概要を報告する。

2.試験条件

道南農業試験場(北海道北斗市)の無加温ビニールハウスで育苗し,本圃(褐色低地土)に定植する栽培試験を2011〜2013年に行った(3年連作) 。供試品種は「白羽一本太」 ,作型は春まき夏秋どりの「9月どり(3月播種)」と「10月どり(4月播種)」で実施した。

育苗は無加温ビニールハウス内でチェーンポットCP303(264穴/冊)に1穴2粒まき(地床育苗) ,育苗培土は「ニッテン葱培土D(窒素660mg/L−リン酸2500mg/L−カリ100mg/L)」を用いた。また,チェーンポット内施肥では肥料混合機を使って調製した被覆燐硝安,リン酸質肥料と育苗培土の混和物をCP303に充填し,同様に播種・育苗した。定植は定植器「ひっぱりくん」を用い,栽植密度44,444本/10a(畦幅90cm×2本仕立て,株間5cm)で,9月どりは5月中下旬,10月どりは6月上中旬に行った。

対照区の本圃施肥量は作付け前の土壌分析値(熱水抽出性窒素−トルオーグリン酸−交換性カリ=1.2−32−43mg/100g)に基づき施肥対応11)を行った。すなわち,9月どりでN−P2O5−K2O=[12+7]−15−[3+3]( [ ]内は基肥+分施) ,10月どりでN−P2O5−K2O=[10+4+4]−15−[4+2+2]とした。

3.被覆燐硝安のチェーンポット内窒素施肥

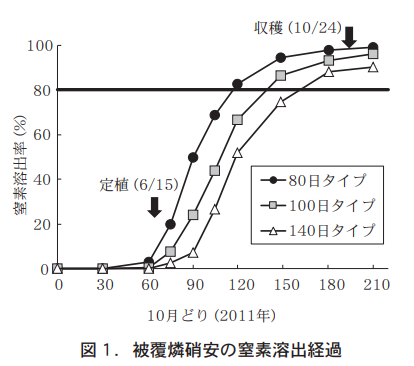

被覆燐硝安(ジェイカムアグリ株式会社)は育苗期間中の窒素溶出を極力抑えるため「シグモイド型」を選び,窒素の溶出速度が異なる3タイプを用いた(80日,100日,140日タイプ,数字は25℃の土壌中で含有窒素の80%が溶出する日数) 。

埋設試験により,育苗〜定植後の本圃における被覆燐硝安の窒素溶出日数(含有窒素の80%)を検討した。その結果,9月どりでは80日タイプで約150日,100日タイプで約170日,140日タイプで約190日であり,10月どりではそれぞれ約120日,約130日,約160日であった(図1) 。80日タイプは育苗期間中に被覆燐硝安からの窒素溶出が10%程度認められたことから,ポット内窒素施肥で用いるには不適と判断した。

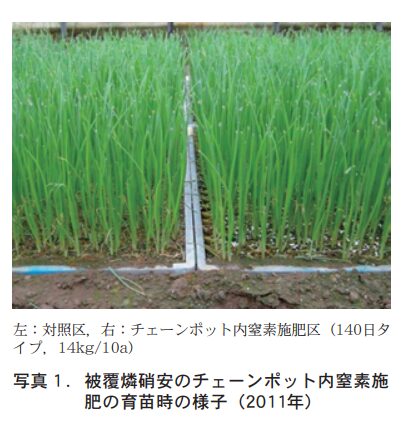

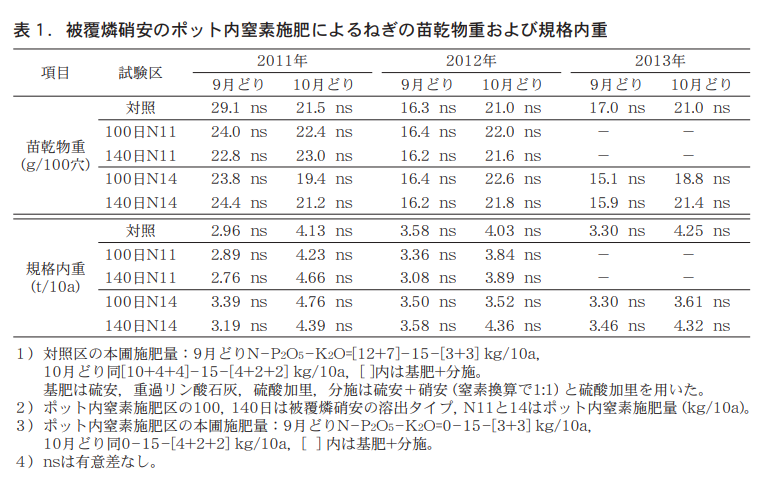

次に,被覆燐硝安100日,140日タイプとチェーンポット(以下,ポットと省略)内窒素施肥量(11,14kg/10a)を組み合わせたポット内窒素施肥系列(写真1)および対照区を設置した。なお,ポット内窒素施肥系列は本圃の窒素を無施肥とし,リン酸とカリはいずれの試験区も対照区と同一とした。

ポット内窒素施肥系列の苗乾物重(育苗終了時)はいずれの年次も9月どり,10月どりで対照区と処理間差はみられなかったが(表1上段) ,規格内重はポット内の窒素施肥量が多いほど概ね増加する傾向を示した(表1下段) 。また,9月どりでは同一施肥量における規格内重に明瞭な差はみられなかったが,10月どりでは100日タイプと比較して140日タイプで規格内重が優る傾向を示した。

以上から,ポット内窒素施肥の施肥量は9月どり,10月どりのいずれも14kg/10aが適するとともに,溶出タイプは140日タイプが最も有用であった。

4.リン酸質肥料のチェーンポット内リン酸施肥

ポット内リン酸施肥に適するリン酸質肥料および施肥量を明らかにするため,過リン酸石灰(過石) ,重過リン酸石灰(重過石) ,重焼リン,熔成リン肥(熔リン)とポット内リン酸の施肥量2水準(6,9kg/10a)を組み合わせた試験区を設置した。なお,ポット内リン酸施肥を行った試験区は本圃のリン酸を無施肥とし,また窒素とカリの本圃施肥量はいずれの試験区も対照区と同一とした。

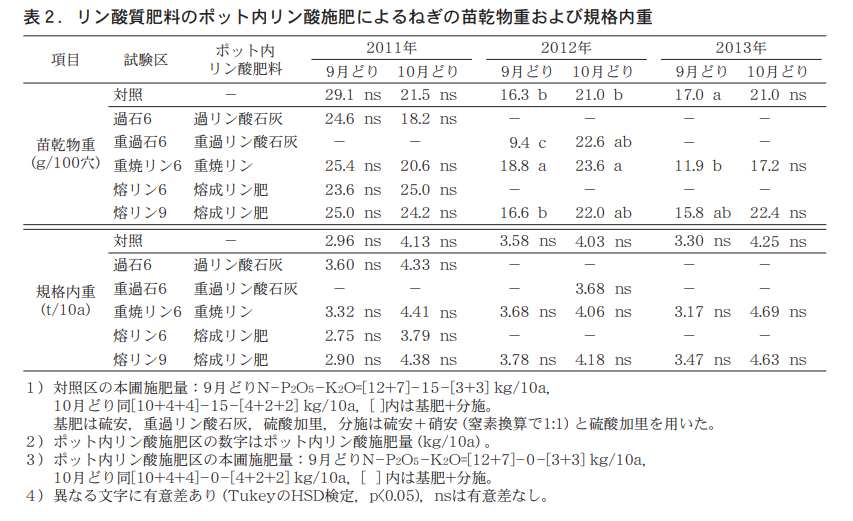

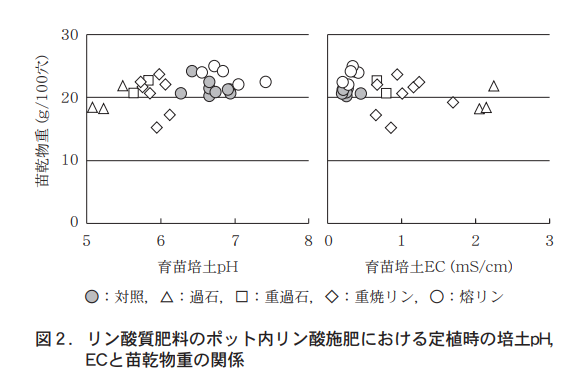

苗乾物重に及ぼすリン酸質肥料の影響について3年間の試験結果を通覧すると,過石,重過石,重焼リンは対照区に比べて苗乾物重の低下または低下する傾向が認められたが,熔リンはみられなかった(表2上段) 。この要因を明らかにするため,定植時の培土pHおよびECと苗乾物重の関係を検討した。

水溶性のリン酸成分を含む過石や重過石,重焼リンを用いた場合,培土のpH低下およびEC上昇が認められ,苗乾物重が低下する傾向を示した(図2) 。一方,水溶性リン酸成分を含まない熔リンでは培土pHおよびECの変化は他のリン酸質肥料に比べて小さく,苗乾物重に対する影響も小さかった。以上から,ポット内リン酸施肥に伴う苗乾物重の低下は,培土のpH低下およびEC上昇に起因することが示唆された。

次に3年間の規格内重をみると,いずれの年次も9月どり,10月どりで処理間に明瞭な差は認められず,本試験の供試圃場と同等以上のリン酸肥沃度(32mg/100g)であれば,初期の肥効が遅い熔リンの施肥量「6〜9kg/10a」でも対照区と同程度の規格内重が得られることが示唆された(表2下段) 。

以上から,ポット内リン酸施肥では熔リンが適するとともに,リン酸施肥量は6〜9kg/10aの範囲が適量であった。

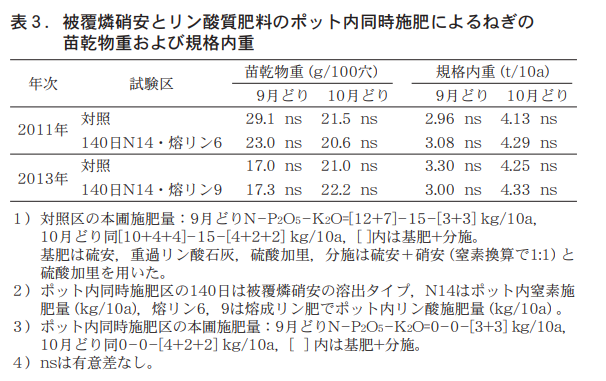

5.被覆燐硝安とリン酸質肥料のチェーンポット内同時施肥

被覆燐硝安とリン酸質肥料のポット内同時施肥として,被覆燐硝安140日タイプで窒素施肥量14kg/10aに対し,熔リンのポット内リン酸施肥量6,9kg/10aを組み合わせた試験区を設置した。なお,ポット内同時施肥を行った試験区は本圃の窒素およびリン酸を無施肥とし,カリの本圃施肥量はいずれの試験区も対照区と同一とした。

2カ年の試験結果を通覧すると,ポット内同時施肥区の苗乾物重および規格内重は対照区と明瞭な差はみられず,同程度の値が得られた(表3) 。

以上から,被覆燐硝安とリン酸質肥料のポット内同時施肥では,被覆燐硝安140日タイプを窒素施肥量14kg/10aと,熔リンをリン酸施肥量6〜9kg/10aで組み合わせることにより,健全な苗の生育が確保され,対照区と同程度の規格内重が得られることが明らかになった。

6.活用面と留意点

本成果は,窒素肥料として初期の溶出を抑えたシグモイド型の被覆燐硝安を用い,定植後の本圃の窒素肥沃度が低く (熱水抽出性窒素3mgN/100g未満) ,またリン酸肥沃度が「基準値(トルオーグリン酸20〜40mg/100g)」に該当する圃場で得られたものである。この場合は本技術の利用により,現行の施肥対応3)と比較して窒素は最大で4kg/10a,リン酸は6〜9kg/10aの施肥量削減が可能であり,本圃での窒素およびリン酸施肥の手間を省略することができる。

なお,リン酸肥沃度が基準値未満(トルオーグリン酸20mg/100g未満)の圃場では基準値まで土壌改良した上で本技術を導入することが望まれる。

参 考 文 献

1)農林水産省 2019.野菜生産出荷統計.

2)北海道農業協同組合中央会・ホクレン農業協同組合連合会 2021.

北海道野菜地図,p58.

3)北海道農政部 2020.北海道施肥ガイド2020,p113.

北海道農業改良普及協会,北海道.

4)岩佐博邦・大塚英一・真行寺 孝・井上 満・小林広行 2005.

セル培養土内基肥施用によるキャベツの減窒素栽培.

千葉農総研研報,4.p23−31.

5)小野寺政行 2011.

移植タマネギにおける肥効調節型肥料を用いたポット内施肥法.

土肥誌,82,p312−315.

6)小杉徹・中村仁美・若澤秀幸 2007.

肥効調節型肥料を用いたトマト育苗鉢内全量施肥法.

土肥誌,78,p207−211.

7)山本二美・松丸恒夫 2007a.

夏どりネギにおけるチェーンポット内施肥の施肥窒素量と追肥窒素量の検討.

土肥誌,78,p179−186.

8)山本二美・松丸恒夫 2007b.

ネギのチェーンポット内全量窒素施肥が生育および収量に及ぼす影響.

土肥誌,78,p371−378.

9)千葉県農林総合研究センター平成26年度試験研究成果普及情報課題一覧

「野菜4.リン酸のセル内施肥によるキャベツのリン酸減肥」 .

10)小野寺政行・板垣英祐・古館明洋・木谷祐也・日笠裕治 2014.

移植タマネギにおける葉面散布およびポット内施肥を用いたリン酸減肥技術.

土肥誌,85,p245−249.

11)北海道農政部 2010.

北海道施肥ガイド2010,p108.北海道農業改良普及協会,北海道.

上益城地域における農協営農活動の変遷と私の出合

農事組合法人 かしま広域農場

元 代表理事組合長

(現 特別顧問)工藤 健一

はじめに

かしま広域農場は,熊本市南部に位置する嘉島町にあり,農地の広さは477ヘクタールと九州最大規模である(図1) 。現在,私はかしま広域農場の特別顧問として,水稲,麦,大豆を中心とする水田農業の確立と農家所得の向上に尽力している。本稿においては,私が長年にわたって携わってきた農協営農活動を振り返ってみたい。

1.農協職員までの経過

私は農家の長男として生を受け,両親は1.5haの耕作面積(自作地)で米・麦・養蚕の農業経営であった。私は,農業後継者として県立農業高校を卒業(昭和34年)し,農業の道に進んだ。

しかしその当時,管内は水害常習地であり安定的な米・麦の生産が不安定だった為,集落内の同級生3名でハウス園芸の栽培に取り組み,ハウストマトの栽培に昭和35年連棟ビニールハウス(20a)を導入し,米・麦・ハウストマトの複合経営で農家所得の向上にまい進していた。昭和45年,地元の六嘉農業協同組合も管内の将来に向けた営農ビジョンの中で米・麦を主体とした農業でなく,施設園芸,畜産業も視野にいれた農協体制強化の為,農協営農職員としての要請があり入組した。

農協営農指導員として業務につき,農協系統生産資材の有利さを組合員に説明し,安価で高品質の生産資材を供給し生産性の向上を願い作物計画栽培に取り組んでいただく為の指導を実践してきた。

2.系統クミアイチッソビニールとの出合

昭和45年,熊本経済連は輸送園芸として各農協営農団地化構想を打ち出し,スイカ・メロンの日本一生産県を目標に栽培の実践化に取り組んだ。

六嘉農業協同組合もプリンスメロンのハウス栽培に取り組んで30戸でのメロン部会を立ち上げ,共同育苗からパイプハウスの共同ビニール張りを2班に分かれ共同作業での効率化に取り組む。ビニールのメーカーは三菱モンサント・三井ビニール・赤線ビニール系統クミアイビニール等,多種のビニールが農家で使用されていたが,私が推進するチッソクミアイビニールの共同作業は,朝5時より開始の為,ビニールの張り・縮み・伸び等品質の粗悪が他メーカーより目立っていた。その様なことでチッソミナマタビニール研究室に現状を報告し品質改善の要請をした。研究室では,カソ剤の添加等,改善に取り組み,メロン部会でも研究室の視察も実施しながらクミアイビニール(チッソ)の高品質化に六嘉農協メロン部会総力を結集し栽培者の目線に添ったチッソクミアイビニールの高品質化に取り組んだ。

上益城郡内には当時15〜16の農協が設立されていて,郡内には熊本経済連の生産資材を取りまとめる上益城郡経済推進委員会が各農協の役職員で構成される系統事業の推進本部が設置されていた。各農協とも系統ビニールのシェアは20%程度であった。その様な中で「チッソクミアイビニール」の取扱担当会議の中で100%チッソビニール系統商品として拡大を提案し,六嘉農協メロン部会の取り組みを説明し系統ビニール(チッソ)の注文受注の協力体制の強化に努めた。その後,クミアイビニールの品質が3〜4年間で改善され,春メロンから秋メロン栽培用系統ビニールとして年間の使用に耐え現在も継続して利用される,園芸農家の評価が高い生産資材へと製造メーカーと使用農家の連携で高品質化が図られ,農家所得に繋げることができた。

3.特別栽培米の取り組み

平成元年3月に嘉島町・御船町・甲佐町の3町の農協合併で旧上益城農業協同組合が発足した。その中で主食米の政府米と自主流通米の販売系統があったが,当農協は自主流通米の生産による農家所得向上の販売体制方向に「カジ」を切った。

10年先の主食米の消費者ニーズに応える為,「健康志向で環境に優しい」米作り方針が熊本県でも指針が示され,私は当時農協の販売部長に任命を賜り,旧上益城農業水稲品種「森のくまさん」を県の栽培基準「当地比,化学合成農薬5割減・化学肥料5割減」の取り組みを農協理事会で審議し,取り組みを発表し,地域座談会で周知・実践し,有利販売の計画を立てた。

平成9年当時県内は3農協の取り組みであった。平坦地1,000haの栽培計画を関係機関との合同会議を開催したが,会議での意見集約は厳しい状況であった。

4.農協カントリー全量集荷と特別栽培米導入計画

①品種「森のくまさん」を特別栽培統一品種に指定する。

②当農協特別栽培米,専用肥料,専用指定農薬,使用マニュアルを作成する。

③嘉島,御船,甲佐管内で流通している生産資材(肥料)は,肥料成分を有機で取る為,価格高が生じるので栽培者に向けた説明マニュアルを作成する。

④農協カントリーエレベーター(以下,CEと表記)5,700t集荷体制(全量集荷)の内訳(図2) 。

六嘉CE 2,000t, 大島CE 2,000t,

甲佐CE 1,000t, 御船CE 700t,

合計 5,700t

⑤米販売体制は,自主流通協議会の販売計画の中で経済連・農協は中卸業者に特別栽培生産資材の品目別説明を行い有利販売に努める。

⑥特別栽培米各圃場には,特別栽培圃場の立板を用意し全筆に実施する。(嘉島管内で4,000筆)

5.特別栽培の実践とジェイカムアグリ株式会社との出合

平成9年,熊本県内で当時の水稲新品種「森のくまさん」を新規の特別栽培米とする350haの導入が大島CE・六嘉CE管内で始まり,新しい課題がでてきた。

それは,水稲肥料で嘉島管内個別農家の一部農家40戸程度が系統外の肥料業者との取り引きを現在まで継続していた為に農家対応が大変だった。それらの農家へは,特別栽培米導入マニュアルに沿った自主流通価格交渉の中で,農協独自肥料以外は価格交渉では討議外とするマニュアルの趣旨を説明し理解を頂いた。また,特別栽培専用肥料については,化学肥料より2割程度割高な為,農家の費用低減を目的として肥料メーカー5社に対し競争入札制度を導入し,ジェイカムアグリ株式会社を特栽米特別肥料メーカーに決定した。また,「森のくまさん肥料」として平成9年から令和3年度JA上益城農協米・麦の一発肥料体系が継がれ,取引価格年間1憶円のメーカー取り引きで,23年間(平成9年から令和3年)で約23億円の受注で系統利用による予約受注が継続し,全農・経済連単位の農協の全利用運動が展開されている。

令和3年より,水稲新品種「くまさんの輝き」の栽培に向けたJA上益城一発肥料として品質向上・良質米生産に貢献している。

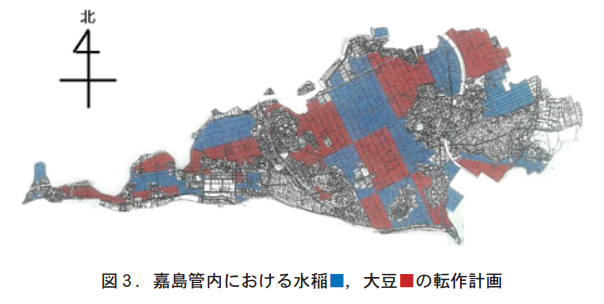

おわりに

以上,水稲を中心にこれまでの営農活動について述べてきたが,かしま広域農場では,水稲に加えて,今後の消費者ニーズを踏まえた大豆や麦の生産拡大のための施策にも取り組んでいる。たとえば,国が推進する麦・大豆収益性・生産性プロジェクトに参画し,大豆・麦の生産基盤の強化と効率化のために農地の流動化・団地化を図っている(図3) 。

最後に,私の座右の銘は「情熱をもって指針を示す」だが,今後とも当該地区の農家所得の向上および持続的な水田農業確立のために情熱をもって営農活動を牽引していきたいと考えている。

土のはなし−第14回

養分源が堆肥から化学肥料へ変化する時代

−その歴史的経緯−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

堆肥が作物の生産に大きな効果を持つというのは,古くアリストテレスの時代にまでさかのぼることができる。その堆肥を農地への養分移転資材として積極的に利用し,食料増産へ向かったのは19世紀のノーフォーク農法の時代からである(本年5月号参照) 。今月は,養分源が堆肥から化学肥料へ交代していく時代の話である。きっかけは農業不況だった。どんな経緯があったのだろうか。

1.フランドルの格言が教えること

ノーフォーク農法は,養分循環からたどりついた4年輪作(コムギ−飼料用カブ−オオムギ−アカクローバ)の農法であった(図1) 。

家畜のエサとなる飼料作物(飼料用カブやアカクローバ)に土の中にある養分を吸収させ,そのエサを家畜に与えて,その家畜からふん尿という形態で養分を回収し,最終的にそれを堆肥にして人の食料生産の畑へ移転させるという循環型農業である。これは,イギリス・ノーフォークの対岸,ヨーロッパ本土のフランドル地方(現在のオランダ南部からベルギー西部,フランス北部地域)に古くから伝わる「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし,肥料なければ収穫なし」との格言そのものだった。ヨーロッパの輪作で,作物生産を維持するための養分移転資材(肥料)として堆肥が大きな役割をはたしていることを,この格言は雄弁に語っている。

しかし,この格言には見逃せないもう一つの指摘がある。それは肥料となる堆肥を得るには,家畜のエサとなる飼料が必要だということである。フランドルの格言が指摘するように,人の食料ではなく家畜のエサとなる作物(飼料作物)を生産しなければ,養分源としての堆肥が生産できない。だからこそノーフォーク農法では,農場内の土地面積の半分を飼料作物生産に割り当て,飼料用カブとアカクローバを輪作に加えている。これによって飼養できる家畜の頭数が増えただけでなく,家畜を冬期も家畜舎で飼い続けることが可能になった。その結果,家畜ふん尿の回収率が高まり,養分源となる堆肥が増産されるようになった。それは,人の食料を生産する畑への堆肥投入量の増加を可能にした。そのことによってコムギやオオムギの収量水準が一気に2倍近くまで増加した。

2.農業不況からの脱出に必要な堆肥代替養分源

化学肥料の利用が一般化するまで,この農法はその画期的な高収量から広く普及した。そして19世紀,イギリスの農業はノーフォーク農法の絶頂期に黄金時代をむかえた。しかし,この黄金時代は長続きしなかった。それまで穀物の輸入に規制をかけていた穀物法が撤廃され,アメリカやカナダから安価なコムギが大量に輸入されるようになったからである。これによってイギリスのコムギ栽培は大打撃を受け,農業不況におちいった。この不況は1875年ころからはじまり,第一次世界大戦中に一時中断したものの,およそ60年間もつづいた(McLean,1991) 。

農業不況はノーフォーク地方でも深刻だった。ノーフォーク農法では,家畜のエサとして栽培する飼料用カブやアカクローバの圃場からは,直接的な収益が発生しない。それらは養分源としての堆肥生産のために栽培しているからである。農家は不況脱出のために,収益のない飼料生産をやめて,そこに人の食料となる換金作物を栽培したいと思うようになった。それによって収益の増加が期待されるからだ。ただし,それには問題があった。飼料生産をやめると家畜を飼養できなくなり,それは同時に堆肥生産ができなくなって作物生産そのものが減収する。したがって,重要なことは堆肥の代用になる養分源をどうするかだった。そこで注目されたのが当時販売流通しはじめた化学肥料である。

3.農家の出資で設立された農業試験場の成果

市販化学肥料として過リン酸石灰が世界で初めて登場したのは1843年7月1日。農業不況が始まる少し前のことだった。もちろん,化学肥料が一般の農家に広く使われるという状況ではない。化学肥料の普及にはまだまだ時間が必要だった。使用経験のない化学肥料が,本当に堆肥の代替養分源となるのかどうか,誰もが不安だった。それを解消するには科学的裏付けが欲しかった。そこで,ノーフォークの農家は自ら出資してノーフォーク農業試験場(後にモーレイ研究センターの時代を経て,現The Morley Agricultural Foundationに継承)を1908年に設立した(図2) 。

ノーフォーク農業試験場での12年間にわたる長期輪作試験結果は,作物の収穫残渣(ムギワラやテンサイ地上部など)を土にすき込む時,化学肥料を併用すれば,堆肥が施与されなくてもコムギやオオムギの子実収量を堆肥が施与された処理区と同等に維持できることを明らかにした(Raynsand Culpin,1948) 。この結果に基づき,化学肥料の併用を条件に,飼料用カブのかわりに同じ根菜類のテンサイを,アカクローバのかわりにバレイショの栽培が推奨されるようになった (McLean,1991) 。こうして化学肥料への不安が少しずつ解消され,ノーフォーク農法の養分源が堆肥から化学肥料へ徐々に移行し,世の中に化学肥料が受け入れられていった。

4.循環型農業の堆肥生産に伴うジレンマ

ノーフォーク農法に化学肥料が取り入れられた最大の原因は,養分循環の要となっている家畜のための飼料生産に土地が必要だったことである。農業不況下でその土地を飼料生産に割り当てられなくなったのだ。しかも,作物の収量が多くなると,その畑から持ち出される養分量も多くなる。そうなると,その補給のために養分源として多量の堆肥が必要になる。堆肥の増産には家畜の頭数の増加や,増加した家畜の飼料生産用の農地もさらに必要となってくる。しかし、その農地の収益性は低い。循環型農業で養分源を堆肥だけに依存しようとすることで発生するジレンマである。

さらに重要なことは,シュプレンゲルと共に植物の養分は無機物であると主張したリービヒが,かつて批判したように,どのような循環型農業でも完全な循環はありえないことである。生産された農産物は販売のために農場外へ持ち出される。その農産物が吸収した農地の養分は,確実に循環の経路から外に持ち出される。この持ち出し分の養分は,循環の経路の外から持ち込まれない限り,循環経路内の農地に含まれる養分は徐々に消耗していく。リービヒはそれを略奪農業とよび,養分の補給に化学肥料の利用を勧めたのだ。

5.化学肥料の肥効確認のためのもう一つの試験

化学肥料を世界で最初に世に送り出したのは,イギリスのローズであった。ローズもまた,化学肥料が本当に堆肥と同等の効果を持つのか不安だった。そこで,彼はその肥効を確認しようと,ローザムステッド農業試験場を自力で創設した。ノーフォーク農業試験場よりも65年も前のことで,世界最古の農業試験場である。そして,化学肥料の販売を開始した1843年から試験を開始した。この試験はおよそ180年経過した現在まで継続されている。その結果は来月号でお話しする。