第740号 2022 (R04) .05発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年5月

本号の内容

§茶園の施肥効率向上と省力のための条施肥技術の確立

静岡県農林技術研究所

茶業研究センター 茶環境適応技術科

研究員 小野 嵩知

§二条大麦における肥効調節型肥料を用いた全量基肥播種溝施肥法

大分県農林水産研究指導センター

農業研究部 水田農業グループ

清田 梨華

§土のはなし−第11回

堆肥は養分移転資材として登場した

−養分の補給方法を考える−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

茶園の施肥効率向上と省力のための

条施肥技術の確立

静岡県農林技術研究所

茶業研究センター 茶環境適応技術科

研究員 小野 嵩知

1.はじめに

茶園の肥培管理では,茶の収量・品質の向上及び環境負荷軽減を両立させることが重要であるが,近年では,経営規模の拡大に伴って施肥作業をいかに省力化していくかについても課題として挙げられている。

これまでにも,施肥窒素の利用率が高く,窒素施肥量及び施肥回数の削減が可能な技術として,局所施肥技術が開発されているが,この施肥技術は専用の施肥機が必要でありコストがかかること,並びに作業に時間がかかることが問題である。

ここでいう局所施肥技術とは,チャの樹冠下雨落ち部の土壌中に,肥効調節型の被覆肥料を専用の施肥機を用い,地表面からおおよそ5cmから25cmの深さに筒状に施肥する方法である。1回で各茶樹(樹間約1.5m)につき,左右2箇所,25cm程度の穴を掘らなければならないため,10aあたりに換算すると,約1850箇所に穴を掘り施肥することになる。そして,1箇所ごと筒状に施肥していくが,専用の施肥機を使用した場合でも約3時間かかる。

そこで今回は,施肥の作業効率向上のための機械化(主に乗用型管理機のアタッチメントの開発を想定)を視野に入れ,まずは,被覆肥料を雨落ち部に筋状に施肥する条施肥技術の確立を目指すべく,2018年度から2020年度にかけて「茶園の施肥効率向上と省力のための条施肥技術の確立」に関する試験を行ったので,その結果について報告する。

2.試験方法

1)試験実施場所:静岡県農林技術研究所茶業研究センター内ほ場(黄色土) 2)供試作物・品種名:チャ・‘やぶきた’(1988年定植)

3)供試肥料・資材名:エコロング426−140,スーパーNKエコロング203−180,ダブルクイックNN660(ジェイカムアグリ㈱)

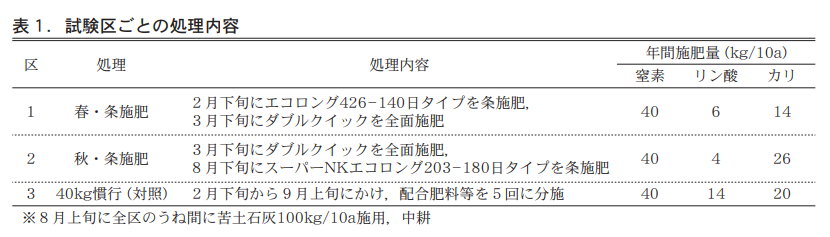

4)試験構成:本試験では,春・条施肥区に窒素溶出140日タイプのエコロング426−140,秋・条施肥区に窒素溶出180日タイプのスーパーNKエコロング203−180を条施肥した。また3月下旬には,両区ともに燐硝安加里肥料であるダブルクイックを全面施肥した(表1) 。

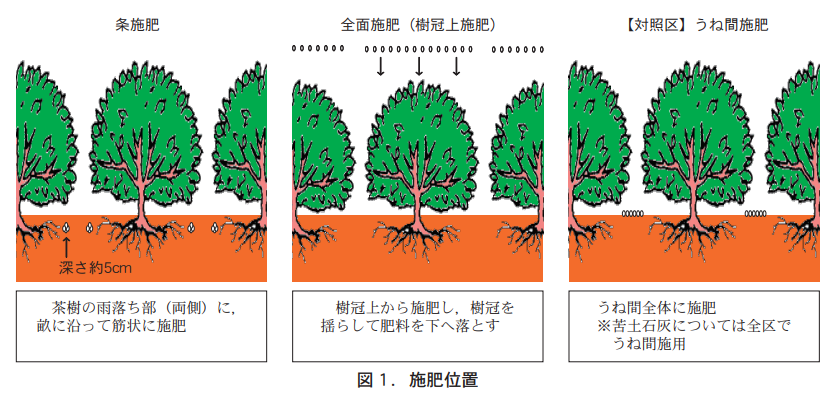

なお,施肥位置については図1に示すとおりである。

5)試験規模:1区9.0m2(5.0×1.8m) ,各区3反復

6)調査項目及び方法:

a)収量構成要素調査(20×20cmの枠摘み):一番茶,二番茶

b)生葉収量:一番茶,二番茶,秋冬番茶

c)摘芽窒素含有率(NCアナライザー):一番茶,二番茶,秋冬番茶

d)土壌分析:2020年7月21日に各試験区のうね間,雨落ち部の土壌を採取(深さ0〜15cmの土壌を1区につき4箇所オーガーで採取し混合)し,pH,EC,腐植,全窒素,無機態窒素,可給態リン酸,CEC,交換性塩基について分析を行った。

3.結果の概要

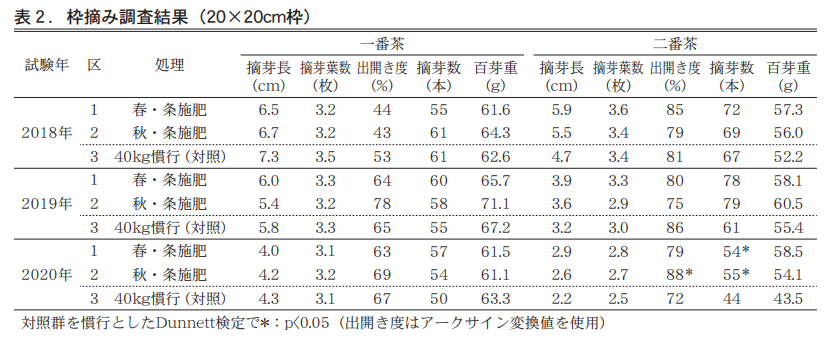

1)枠摘み調査の結果,試験3年目の二番茶において,春・条施肥区の摘芽数,秋・条施肥区の

出開き度及び摘芽数は,対照区と比べて大きい数値となった(表2) 。

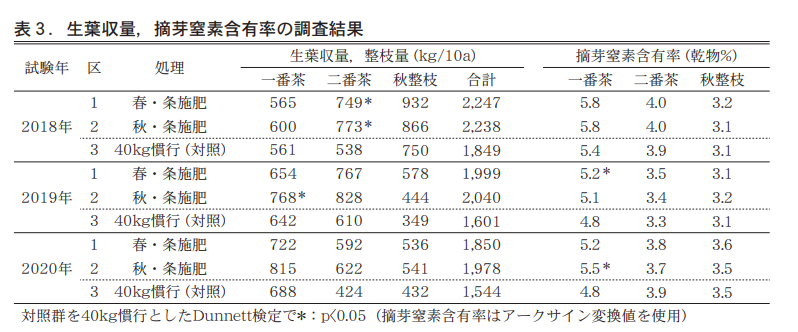

2)生葉収量は,春・条施肥区,秋・条施肥区ともに年間を通して対照区よりも多い傾向となった。特に一番茶については,試験2年目で秋・条施肥区の収量が対照区より有意に多くなり,二番茶については,試験1年目で春・条施肥区及び秋・条施肥区の収量が対照区より有意に多くなった(表3) 。

3)摘芽窒素含有率は,春・条施肥区,秋・条施肥区ともに一番茶で対照区より高い傾向となり,特に試験2年目においては春・条施肥区で,試験3年目においては秋・条施肥区で有意に高くなった(表3) 。

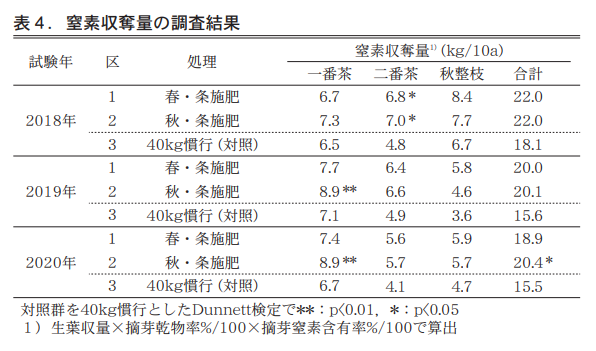

4)生葉収量と摘芽窒素含有率から算出した窒素収奪量は,一番茶においては秋・条施肥区で対照区より多い傾向となり,二番茶については春・条施肥区,秋・条施肥区ともに多い傾向となった(表4) 。

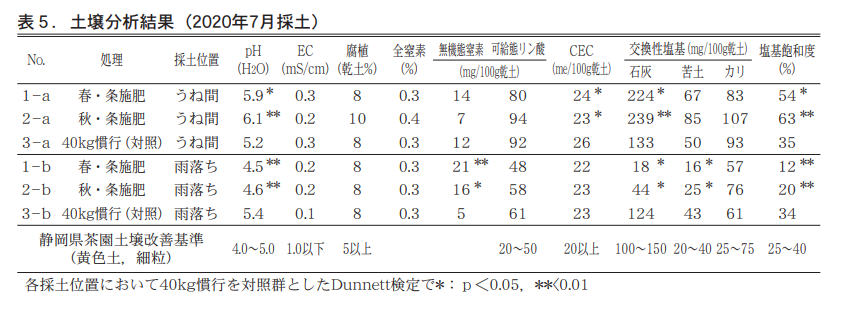

5)土壌分析の結果について表5に示す。

pHについては,春・条施肥区,秋・条施肥区ともに,うね間において茶園土壌改善基準を超過していた。交換性石灰含量についても春・条施肥区,秋・条施肥区ともにうね間では土壌改善基準を超過していた一方で,雨落ち部では不足していた。以上のことから,条施肥では慣行量(100kg/10a)の苦土石灰の施用を必要とせず,条施肥時に補填的に雨落ち部に投入することで,施肥回数の削減に繋げられると考えられた。また,春・条施肥区,秋・条施肥区ともに雨落ち部の無機態窒素量が多く,効率的な窒素吸収が行われている可能性が示唆された。

6)以上の結果より,春の条施肥,秋の条施肥ではともに生葉の収量増加,一番茶の摘芽窒素含有率の増加が期待できることが示唆された。特に秋の条施肥においては,春の条施肥以上に一番茶の収量及び窒素収奪量の増加が期待できると考えられた。また,土壌分析結果より,条施肥を行う際には苦土石灰の施用量を勘案する必要性が示唆された。

4.まとめ

本試験においては,茶園雨落ち部の深さ約5cmに,2月下旬または8月下旬に被覆肥料で30kgN/10aを条施肥し,3月下旬に速効性肥料で10kgN/10aを樹冠上施肥する試験区を設け,40kgN/10aをうね間に年5回に分施する慣行との比較による効果を検討した。

その結果,慣行区と比べ,両試験区ともに年間を通した生葉の収量増加,及び一番茶の摘芽窒素含有率の増加の傾向が見られた。特に8月下旬の条施肥においては,2月下旬の条施肥以上に一番茶の収量及び窒素収奪量が増加する傾向が見られた。また,土壌分析結果により,条施肥を行う際には苦土石灰の施用量,施用位置を勘案する必要性が示唆された。

ただし,速効性肥料の全面施肥については,施肥後の降水量が少ない場合,肥料養分が適期に十分に吸収されない可能性があるため注意する必要がある。

また,条施肥の技術を今後普及させていくためには,引き続き機械開発及び作業効率について更なる検討をしていく必要がある。特に機械開発については,コスト面及び作業効率を考えると,乗用型のアタッチメントとして開発した方が普及しやすいと考える。

二条大麦における肥効調節型肥料を

用いた全量基肥播種溝施肥法

大分県農林水産研究指導センター

農業研究部 水田農業グループ

清田 梨華

1.はじめに

大分県では水稲乾田直播栽培の普及拡大に取り組んできており1),麦作で使用するドリルシーダを活用して播種し,播種溝へ肥効調節型肥料を施肥する技術(以下「ドリルシーダ播種溝施肥技術」と略する)を開発した。これにより,水稲作と麦作両方でのドリルシーダの汎用利用が可能になった。麦作での播種溝への施肥について,浦野ら(2012)は,慣行分施より肥効調節型肥料の全量基肥施肥の方が多収になることを報告している2)。しかし,近年麦の播種後に低温が続く年もあり,肥効調節型肥料の全量基肥施肥だけでは麦の初期生育を確実に確保できないことが懸念された。

そこで,開発したドリルシーダ播種溝施肥技術を用いて,速効性肥料と肥効調節型肥料を配合した試作肥料を全量基肥施肥することで,麦の収量,品質向上の可能性を検討した。

2.方法

試験は,大分県農林水産研究指導センター(大分県宇佐市,標高8m)の水田圃場(土性区分:埴壌土)で,2018年播から2020年播の3ヶ年実施した。

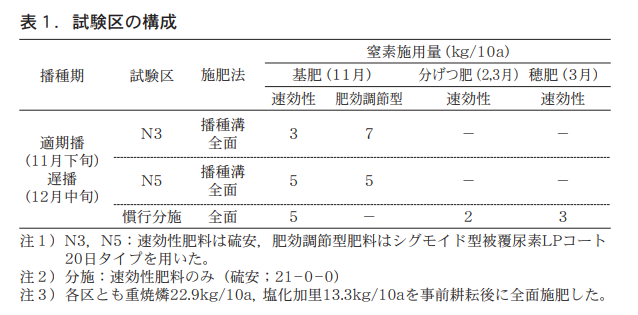

供試品種は,二条大麦「ニシノホシ」とした。

試験区の構成と播種時期を表1に示す。試験区は全量基肥施肥区と慣行分施区とし,全量基肥施肥区は速効性肥料と肥効調節型肥料の配合割合を変えた2種類の粒状配合肥料をそれぞれ播種溝施肥と全面施肥で行い,各試験区2反復で実施した。肥料原料はジェイカムアグリ株式会社から提供を受け,大分県農林水産研究指導センターにて試作肥料の配合を行った。

試作肥料の内訳は,速効性肥料に硫安,肥効調節型肥料にシグモイド型被覆尿素LPコート20日タイプ(以下LPS20)とした。各肥料の配合割合は,分げつ肥重点施肥の速効性:肥効調節型=3:7(以下「試作肥料N3」 )と慣行分施と同様の肥効を想定した速効性:肥効調節型=5:5(以下「試作肥料N5」 )の2種類を供試した。慣行分施区は,硫安を窒素成分で10aあたり基肥5kg,分げつ肥2kg,穂肥3kgを全面施肥した。

施肥時期は,基肥を播種日,分げつ肥を二条大麦3〜4葉期,穂肥を幼穂長2〜5mmの時期とした。また,各試験区とも,リン酸,カリは重焼燐22.9kg/10a,塩化加里13.3kg/10aを事前耕耘後に全面施肥した。

播種と施肥は,播種溝施肥区では畦立て後に,ドリルシーダの鎮圧輪を取外し,覆土装置を持ち上げ固定させた状態で作溝と播種を行い,その後基肥を播種溝に手散布し覆土した。全面施肥区は,畦立て後に基肥を全面に手散布し,ドリルシーダを使用して,播種,覆土,鎮圧の順に行った。

播種時期は,本県低標高地域の播種適期である11月中旬〜12月上旬播種(以下「適期播」 )と,大規模経営体の作業を想定して播種時期を遅らせた12月中旬〜12月下旬播種(以下「遅播」 )の2作期を設定した。

LPS20の窒素溶出率の調査は,施肥日に肥料原体1gを入れた不織布を試験圃場の地表面から10cmの深さに埋設し,収穫までの間7〜10回サンプリングを行った。試験を行った3ヶ年とも3反復で供試し,サンプルの窒素分析は,ジェイカムアグリ株式会社肥料研究所に依頼した。

圃場の地温は,施肥から坪刈りまでの間,温度記録計( (株) T&D製おんどとりJr.TR−52S型)を用いて,地表面から10cmの深さの地点を1時間間隔で測定した。

3.結果

1)播種溝施肥と慣行分施の生育経過の違い

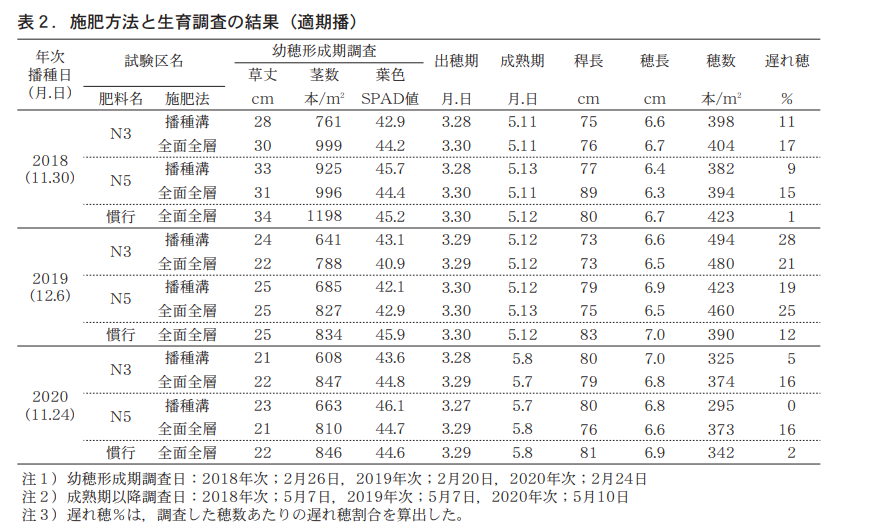

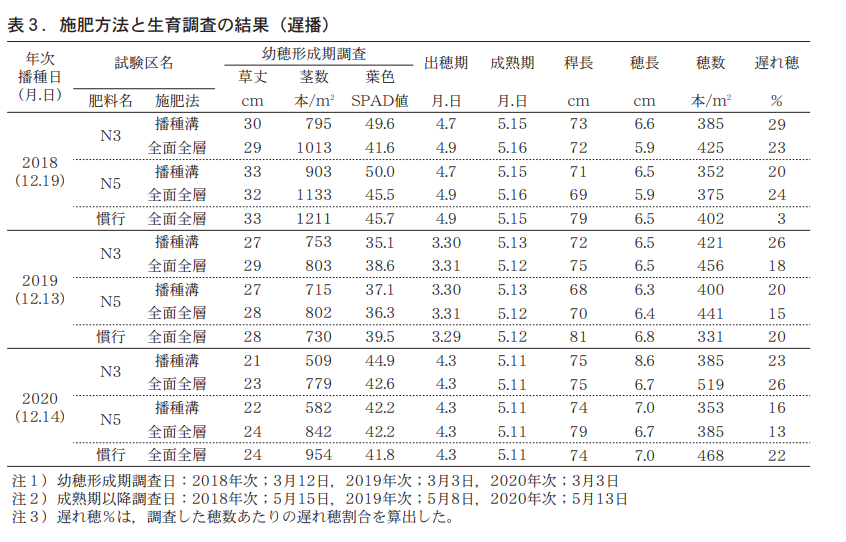

施肥方法と生育調査の結果を表2,表3に示した。

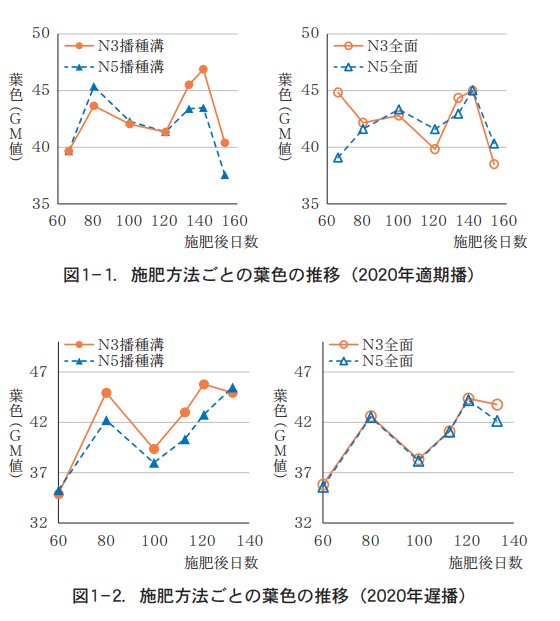

幼穂形成期の草丈,葉色は適期播,遅播とも各区で慣行分施区と同程度の生育であったが,茎数は播種溝施肥区で慣行分施区に比べ少ない傾向があった。また2020年の適期播,遅播とも施肥後120日から試作肥料N3区,試作肥料N5区の葉色が濃くなっており(図1−1,1−2) ,肥効調節型肥料からの窒素成分の溶出が達観的に確認できた。

成熟期の稈長は適期播,遅播とも各区で慣行分施区と同程度かやや低かったが,穂長は,試作肥料を播種溝施肥した場合,全面施肥と比較してやや長くなった。穂数は,茎数と同じく播種溝施肥で少なかった。ただし,2019年播は出穂前の強風と低温により全量基肥の適期播,遅播ともに不稔穂が発生し,その後に遅れ穂が多発したため穂数が多くなった。

遅れ穂の発生割合は,播種時期別では遅播で多く,播種溝施肥では肥効調節型肥料の割合が多い試作肥料N3区で多くなった。

2)播種溝施肥と慣行分施の収量の違い

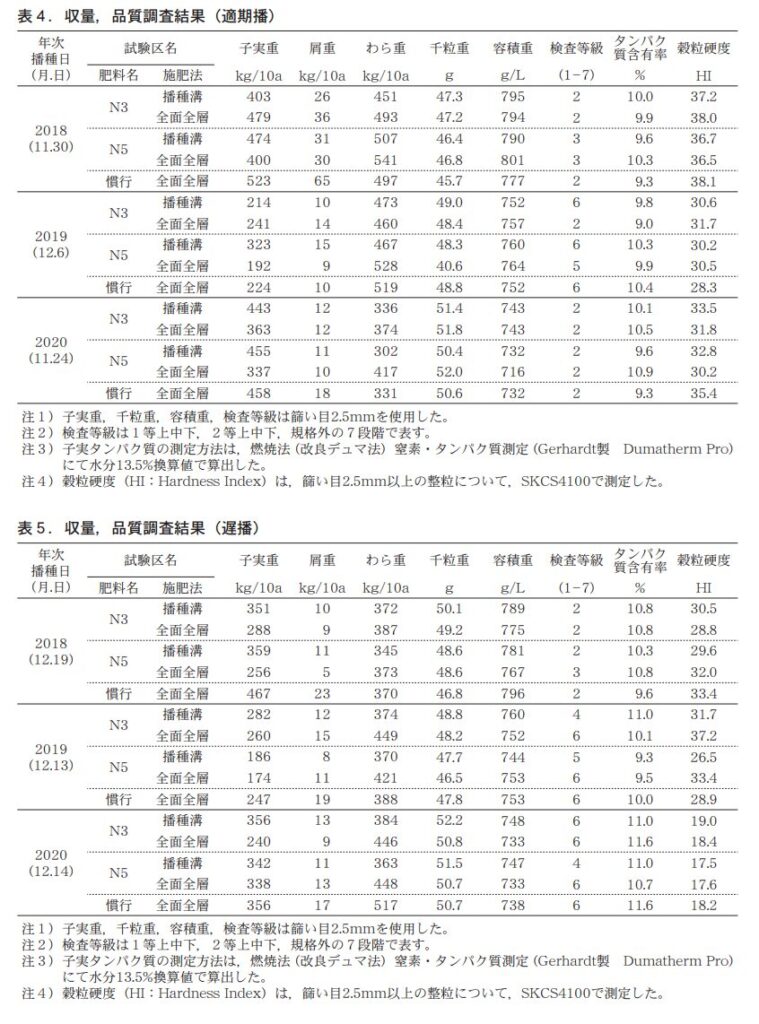

収量と品質調査の結果を表4,表5に示した。

適期播では,試作肥料の全面施肥と播種溝施肥を比べると,2018年,2019年の試作肥料N3区を除き播種溝施肥の方で収量が多かった。さらに播種溝施肥の肥料の種類で比べた場合,試作肥料N3区に比べ 試作肥料N5区で収量が多く,慣行分施区と概ね同等の収量となった。

遅播では,試作肥料の全面施肥と播種溝施肥を比べると播種溝施肥の方で収量が多かった。さらに播種溝施肥の肥料の種類で比べた場合,2018年を除き試作肥料N5区に比べ試作肥料N3区で収量が多く,慣行分施区と概ね同等の収量となった。

3)LPS20の窒素溶出の推移

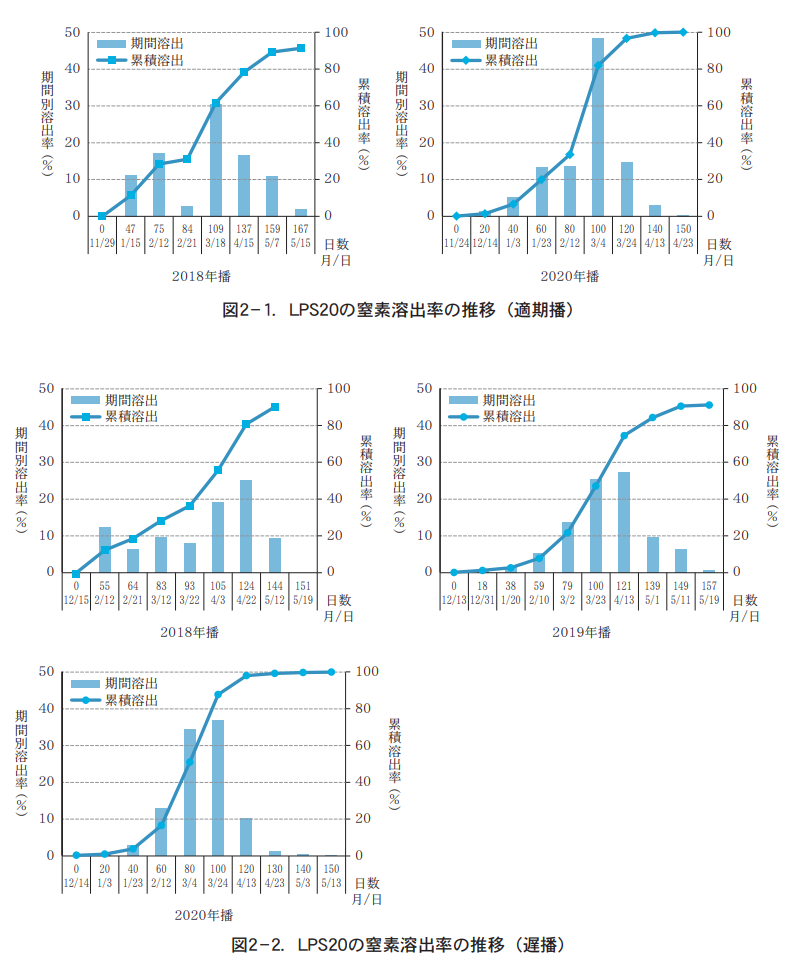

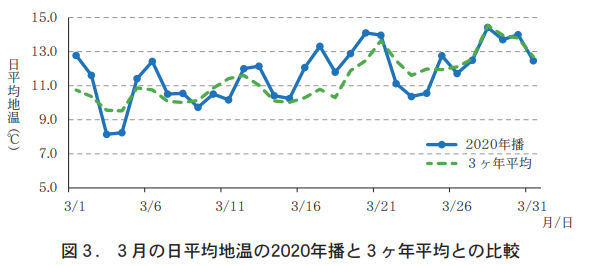

試験圃場に埋設したLPS20の窒素溶出の推移を図2−1,図2−2に示した。

累積溶出率は適期播で幼穂分化期(1月上旬)頃から窒素の溶出が始まり,2018年播で節間伸長始期(4月中旬) ,2020年播で幼穂形成期(3月上旬)までに80%以上が溶出した(図2−1) 。遅播では,幼穂分化期(1月中旬)頃から窒素の溶出が始まり,2018年播,2019年播は開花期以降(4月下旬),2020年播で穂ばらみ期(3月下旬)までに80%以上が溶出した(図2−2) 。

また埋設後の経過日数で期間別溶出率の推移をみると,適期播,遅播ともに埋設後60日頃から窒素溶出が高くなり始め,2018年播と2019年播で埋設後120日前後に25%以上と最も溶出が高く,2020年播は埋設後100日前後に37%以上と最も溶出が高くなった。

以上のことから,LPS20は埋設後60日頃(適期播;1月上旬,遅播;1月中旬)から窒素が溶出し,分げつ肥,穂肥としての肥効を発現することが明らかとなった。

4.考察

本試験では,水稲乾田直播栽培用に開発したドリルシーダ播種溝施肥技術の麦栽培での汎用利用を目的に,速効性肥料と肥効調節型肥料の配合比を変えた全量基肥施肥法について検討した。

試作肥料の肥効調節型肥料に用いたLPS20は埋込後60日頃から窒素の溶出が始まり,最も窒素溶出が高まるのは2018年播,2019年播で埋込後120日頃,2020年播で埋込後100日頃と年次によって異なったが,分げつ肥や穂肥としての効果は確認された。

ここで2020年播のLPS20で他2ヶ年と比べて窒素の溶出が早まった要因として,LPS20の窒素溶出が地温に依存することから,2020年播は窒素溶出に差が生じる3月上旬〜3月下旬の日平均地温が3ヶ年の日平均地温と比べて0.2〜2.5℃高く推移したため,窒素の溶出が早く進んだと考えられた(図3) 。

二条大麦の収量に対する試作肥料の影響では,試作肥料N3区のように速効性肥料の硫安の配合割合が少ない場合は,幼穂形成期までに十分な分げつ数が確保できないために収量が影響されるものと考えられた。特に,2019年播,2020年播は平年に比べ暖冬であったことから,二条大麦の生育が早まり,生育前半に十分な施肥量が必要と思われた。

これに対して,硫安とLPS20の配合割合が5:5の試作肥料の場合,適期播では慣行分施と同程度の収量が確保できた。しかし,遅播の場合はLPS20の窒素溶出ピークが3月下旬から4月中旬頃となるため,遅れ穂の増加と品質の低下が懸念された。

以上のことから,二条大麦に対する全量基肥播種溝施肥法は,硫安とLPS20の配合割合が5:5の肥料を用い,11月中旬〜12月上旬に播種することで利用可能と考えられた。

なお,大麦に比べて出穂,成熟が遅い小麦に本試験で用いた試作肥料を施用した場合,LPS20の窒素溶出期間と小麦の追肥時期がほぼ合致することが期待できるので,今後小麦についても検討する必要があると思われた。

謝 辞

試作肥料の提供とLPS20の溶出試験の窒素分析を行っていただいたジェイカムアグリ株式会社九州支店の川上氏,土谷氏および同社肥料研究所の田中氏には心より感謝申しあげます。

引用文献

1)大分県水稲乾田直播栽培指針.2020.

2)浦野浩一郎.2012.肥効調節型肥料の全量基肥播種溝施用が裸麦の生育,

収量および品質に及ぼす影響.日作中支集録52.

土のはなし−第11回

堆肥は養分移転資材として登場した

−養分の補給方法を考える−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

今回から「土のはなし」がリニューアルする。これまで10回にわたり,作物にとってよい土であるための4つの条件について述べてきた。これからの10回は,堆肥や化学肥料,有機農業,さらには土の役割などについて話を進めていく。今回は,化学肥料が世に現れる前の時代,農地に養分を補給するために堆肥というものを考え出し,利用してきた歴史を振り返る。

1.土の肥沃度を維持するには養分補給が必要

人類が農耕を開始したのはおよそ1万年前とされている。それ以来,農地で作物を栽培して収穫すると,その農地の土にあった作物の養分は,作物に吸収されて収穫とともに農地の外に持ち出されてしまう。そのまま養分を補給しなければ,農地の土にある作物の養分が枯渇して作物の栽培ができなくなる。それゆえ,養分の補給は農地で作物を持続的に栽培するのに必要不可欠だった。

具体的にどのようにして養分を補給すればよいか,それが最大の関心事であった。作物の養分は土の中にしかなく,その土の中から養分を回収するには,身のまわりの材料,例えば,森の腐葉土,河川や湖沼の泥土,落葉,落枝,山林の下草,野草,草や木の灰,海藻,さらに人や家畜のふん尿などを集めるよりほかに方法がなかったからである。この養分移転作業は大変な労力と時間がかかった。

2.養分移転資材として考え出された堆肥

土の中にある作物の養分を回収し,回収した養分を別の場所に移動するために考え出された最強の資材,それが堆肥だった。土の中の養分の回収方法には二つあった。一つは従来どおり農地の外で育つ植物(野草や雑草など)を刈取ったり,落葉や落枝,さらに山林の下草などを収集して,それらを堆積,分解させて堆肥化する方法である。もう一つは,飼料になる植物(野草や牧草)をエサとして家畜に採食させ,その植物が吸収した土の中の養分を家畜のふん尿の形で回収して堆肥化するやりかたである。

とくにヨーロッパの農家は,家畜を利用する方法が,農地の外から資材を収集するよりも労力を大幅に省力化できることに気づいた。そこで,家畜利用による養分回収と堆肥化を積極的に推進して輪作方式を発展させていった。その集大成がノーフォーク農法といわれる4年輪作だった。

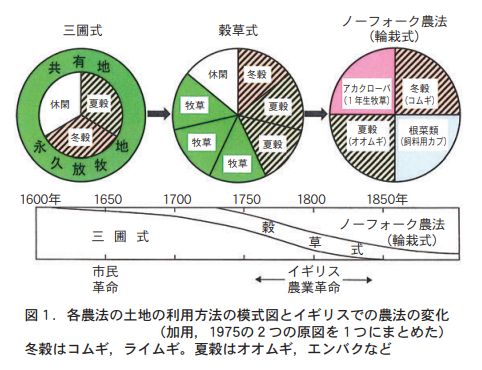

3.化学肥料が登場する前の集約的輪作

ヨーロッパでの輪作の初期は単純に農地を二分し,一方は作物栽培に用い,他方は作物栽培を休む(休閑という)ことで,土の中の養分の回復を自然にまかせるという二圃式輪作であった。その後,三圃式,穀草式と発展し,ノーフォーク農法(輪栽式)にたどり着いた(図1) 。

それまでの輪作でも,共有地や永久放牧地で放牧される家畜のふん尿を利用した。しかし,放牧地や草地で家畜を飼養すると,そこで排泄される家畜ふん尿の回収率が低下するという難点があった。さらに,秋から冬にかけての期間は野草や牧草の生育が衰えるため,家畜を越冬させるのに十分な飼料が確保できなかった。

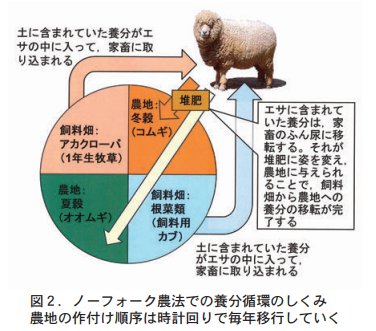

ノーフォーク農法は共同放牧地と休閑をすべて廃止して農地を拡大し,家畜の飼料となる2種類の作物(飼料用根菜類=飼料用カブ,マメ科牧草=アカクローバ)を4年輪作の中に組み入れて飼料生産を確保した。飼料用カブの播種には農事改良家のタルが開発した条播機を利用する条播栽培が導入された。それによって,雑草防除のための中耕が可能となり,飼料用カブの生産が安定するようになった。アカクローバには根に共生する根粒菌による窒素固定が見込まれ,土の窒素肥沃度を高めるのに有効だった。こうしたことから飼料生産量が多くなり,家畜の多頭飼養と冬期でも舎飼いが可能となった。家畜の舎飼いはふん尿の回収率を高め,堆肥生産量が飛躍的に増えた。このため,穀物生産畑への堆肥施与量が多くなって,土の養分肥沃度が高く維持できるようになった(図2)。こうして,家畜ふん尿を利用した養分循環に基づく農法が確立し,当時としては超集約的な輪作が実現した。

イギリス・ノーフォークの対岸,ヨーロッパ本土のフランドル地方(現在のオランダ南部からベルギー西部,フランス北部地域)には「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし,肥料なければ収穫なし」との格言がある。ヨーロッパの輪作で,作物生産を維持するための養分移転資材として,堆肥が大きな役割をはたすことを,この格言は雄弁に語っている。

ノーフォーク農法はコムギ生産量を一変させた。ノーフォークはイングランド(イギリスの4つの構成王国のうちの一つ)の面積の4%しかない小さな地域であるのに,ノーフォーク農法の導入で,コムギ子実生産量は当時の全イングランドの90%をまかなったという(飯沼,1967)。

4.わが国の堆肥観−完熟堆肥至上主義の伝統

わが国の主食はコメである。そのコメはイネから生産され,イネは水田で栽培される。水田はイネが収穫されても,イネが吸収した養分のかなりの部分が自然に回復するという素晴らしい仕組みを持っている。例えば,かんがい用水に含まれている養分によって自然に養分が補給される。それだけでなく,水田に水をたくわえることでリンや鉄が,水に溶けやすい形態(水溶性)に変化してイネに吸収される。その他さまざまな要因のおかげで,水田は養分の自然供給量が多くなる。このため,畑の土に比べると作物栽培による養分の消耗程度が小さい。このことは,19世紀のノーフォーク農法絶頂期のコムギ子実収量が1.7t/ha程度だったのに対して,太閤検地のおこなわれた16世紀末で,イネの子実収量はすでに1.8t/haと,ノーフォーク農法のコムギとほぼ同等の収量をあげていたことからも理解できる(髙橋,1991)。

わが国の農業では,家畜は労力として主に利用された。したがって,農家が飼養する家畜頭数はわずかで,堆肥づくりに家畜のふん尿を含めず,イナワラやムギワラを堆積して腐熟化させて生産されるのが一般的だった。家畜ふん尿を含まないこれらの堆肥は完全に腐熟した完熟堆肥でなければ,養分としての効果が現れにくい(その理由については,後ほど説明する予定)。わが国で,「堆肥を使うなら,完熟堆肥でなければならない」という完熟堆肥至上主義が強調されるのは,このような伝統が受け継がれた結果ではないだろうか。わが国の水田農業とヨーロッパの養分循環型農業との本質的なちがいを感じ取ることができる。