第738号 2022 (R04) .02-03発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年2-3月

本号の内容

§側条施肥と苗箱まかせを併用した多収技術を体感

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

§土のはなし−第9回

よい土の条件 化学的性質−その4

土が養分を保持するしくみ

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

側条施肥と苗箱まかせを併用した多収技術を体感

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

はじめに

苗箱まかせは苗箱内での窒素の初期溶出を極力抑制することにより肥料による障害を全く受けず,良質苗が生産され,それを移植することで本田施肥も賄える究極的省力低コスト施肥技術として脚光を浴びてきました。一方,苗箱まかせによる本田溶出はどうしても初期が緩慢で,乾土効果による窒素発現量の多い肥沃な土壌では,初期生育が適度に確保されますが,低地力土壌ではどうしても初期生育が不足気味になります。現在,苗箱まかせの対照相手として全量基肥一発施肥を考えた場合,生育初期は全量基肥施肥技術が優り,生育後期は苗箱まかせが優位にあると考えます。

したがって,苗箱まかせによる多収技術を考えた場合,初期生育を確保できる側条施肥と後期溶出の得意な苗箱まかせを併用することは理にかなった多収技術になることは当然想定できます。そこで,ここでは多収技術の基礎的な考え方と,側条施肥に苗箱まかせを併用した現地多収技術を紹介します。

1.苗箱まかせを用いた育苗技術

(苗箱まかせの箱底施肥とプール育苗で高窒素良質苗を)

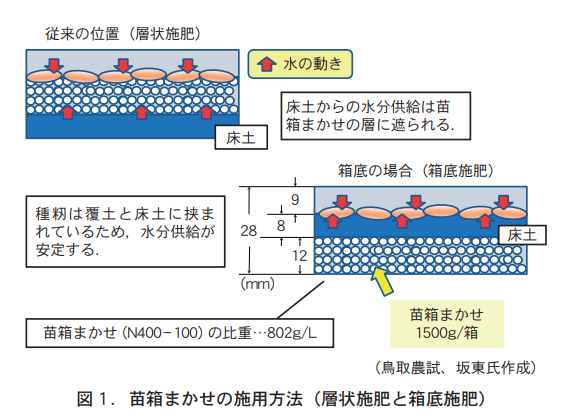

苗箱まかせの使用方法は,床土と苗箱まかせの混合施肥,層状施肥,箱底施肥の3通りがあります。筆者は箱底施肥を推奨します。苗の種子根が伸び始める時期の種籾の周囲を考えてみてください。図1に示すように,苗箱まかせの層状施肥では種子と苗箱まかせが同居しております。これに対して,箱底施肥は箱底に苗箱まかせがあるため種子の周囲は床土と覆土に挟まれる状態になります。水分の保持状態に違いが生じます。出芽揃い時以降,水分不足は苗の命取りになりかねません。水分保水力の高い床土を用いるとともに苗箱まかせの箱底施肥が重要になります。だからといって層状施肥を否定するものではありません。十分灌水に注意を払うことで解決されます。

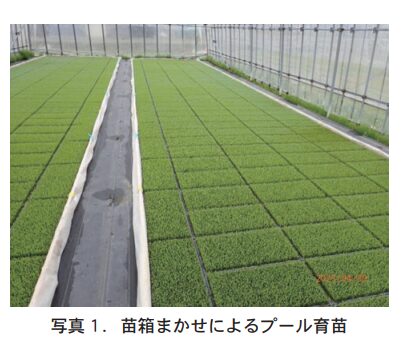

灌水方法はプール育苗(写真1)を推奨します。箱育苗にとって何よりも重要なことは,まず出芽長を揃えることです。しかもなるべく出芽長を短くすることです。出芽長は0.5〜1cm以内を厳守してください。出芽長が長いことは「百害あって一利なし」です。出芽が揃えばプール育苗を利用し,水苗代状態を想像してください。プール育苗の状態によって1日で落水しても構いません。2〜3日後にまた灌水します。1〜1.5葉以降はヒタヒタ水状態で推移できればよいでしょう。ゴールデンウィーク以降水温が異常に上昇する場合は,水交換が必要になります。田植え2〜3日前に落水します。これまで,何度となく指摘しましたが,苗箱まかせの育苗は肥料投入分だけ床土が少なくなり水分不足を起こしやすいことです。プール育苗がこのことを解決する最良の灌水方法と考えます。繰り返しますが,出芽揃い以降,水分を不足させないために「水苗代状態」にすることが重要なのです。プール育苗を推奨する所以です。

それともう一つ大事なことは,ハウス育苗を考えた場合,出芽期以降,苗の伸長を抑制することです。出芽長,第1葉鞘高,第2葉鞘高を抑えることです。そのためには,ハウス内の温度を高めないことです。低温,降雨,強風時を除き,朝一番に裾開けを実施します。さらに,温度が上昇する場合はビニール全開を目指します。何よりもハウス内の温度を上げずにゆったりした育苗に努めることがカギになります。1.5葉期頃には短すぎると思える状態がちょうど良いのです。育苗後半には苗箱まかせの窒素が2%程度溶出します。このことが窒素濃度の高い良質苗,すなわち「ズングリ苗」を約束します。

2.水稲の初期生育を左右する乾土効果

水田土壌の窒素発現量は,土壌全窒素量の10%程度存在する可分解性有機態窒素(N0)が根源であり,その内訳は,乾土効果由来の画分(N0q)と地温上昇由来の画分(N0s)に分けることができます。そのうち乾土効果由来画分は,5月末〜6月上旬までにほぼ発現します。したがって,その量は水稲の初期生育に大きく影響します。これまでも指摘したように,苗箱まかせの本田における窒素の初期溶出は緩慢であり7月中旬〜下旬に最大量に達します。したがって,苗箱まかせだけでは本田初期の窒素溶出量が不足気味になり,初期茎数が取りづらい場合が生じます。移植時の速効性肥料と乾土効果による土壌窒素との合量が初期生育を支配することになります。

乾土効果を期待するためには,乾土効果由来の画分量は勿論ですが,春先,耕起から代掻きまでの間にいかに風乾乾燥土塊を増やすかにかかっております。なるべく早期に耕起し,白乾土塊の割合を多くすることです。いくら乾土効果由来の画分が多い土壌でも,耕起が遅く,耕起後すぐに入水,代掻きをしたのでは,乾土効果は期待できません。つまり,水稲の生育初期には側条施肥と乾土効果由来の土壌窒素に依存し,生育中後期には苗箱まかせと地温上昇効果由来の土壌窒素に依存することで生育全般にわたり窒素栄養条件を良好に保つことができるのです。

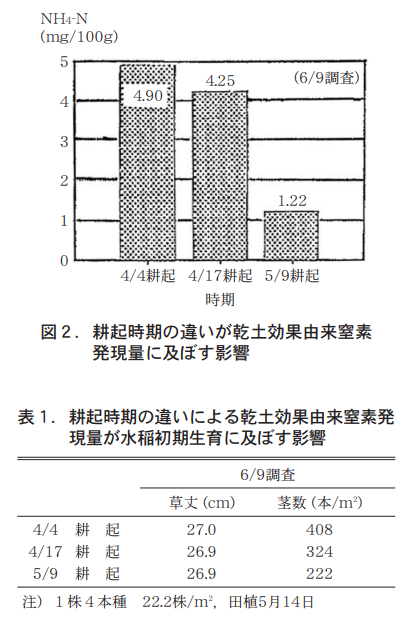

耕起時期と乾土効果による土壌窒素発現量と初期茎数に及ぼす影響について,図2に山形農試土壌(T−C 2.54%,T−N 0.248%)の無窒素区(灰色低地土,金田統)を供試し,耕起時期を3段階(4/4,4/17,5/9)とし,5/9に入水,代掻きし,移植後1ヵ月の6/9の土壌窒素量を,また,その時の茎数を表1に示しました。つまり,上述したように,耕起を遅らせ,耕起後すぐに入水,代掻きしたのでは乾土効果は期待できません。乾土効果を期待するためには,耕起時期を早め,土壌表層土塊の乾燥を促進してから入水,代掻きをすることが効果的なのです。

3.適正籾数(36,000粒/㎡)を確保する生育パターン

多収を達成するためには,適正籾数をどのように確保し,登熟歩合をいかに高めるかにかかっております。600kgの収量を得るには,32,000粒/㎡程度の籾数が必要になります。720kgの多収穫を得るためには,36,000粒/㎡程度の籾数が必要となります。こうした適正籾数を確保して,千粒重23.0g,登熟歩合86%を達成できれば多収穫が完成です。文字で書けば簡単ですが,そう簡単ではありません。農家はどのような稲を作れば,適正籾数が確保できるか常に考えています。まさに腕の見せ所になります。

筆者は長年の経験から,ササニシキ,コシヒカリ等の穂数型品種は,初期生育は重要ですが最高茎数を過大にせずに,生育中期に葉色を落として倒伏を防止し,一穂籾数を制限することにより,登熟歩合を高めること(V字稲作)で多収を目指してきました。一方,最近の多収品種は,丈が短く,倒伏に強い穂重型の品種(はえぬき,雪若丸等)が主流になりつつあります。こうした品種は,特に初期生育が重要で,生育中期の葉色をあまり落とさず(への字形稲作) ,親茎を主体に深水管理等で茎を太くし,穂重感を重視した稲作を目指しています。つまり,側条施肥等速効性肥料で初期茎数を確保して,苗箱まかせで中期以降の葉色を維持することで,後期窒素栄養を重視した米づくりで多収を目指す機運が高まっているのです。側条施肥と苗箱まかせの併用は正にこのことを期待することにほかなりません。

4.適正な窒素吸収パターンと後期窒素栄養

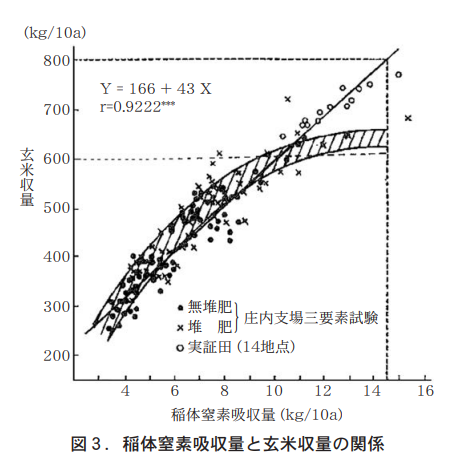

適正な籾数を確保するためには水稲の窒素吸収パターンと玄米収量の関係を明らかにすることが重要です。ここでは,山形県庄内地域の多収穫田の窒素吸収経過を見ることにします。庄内地域は全国でも有数の良質米産地であり,40年以上にわたり米づくり運動を展開し,それぞれ農協支所毎に60ヶ所の実証田を設置してきました。その中から収量水準の異なる14地点の実証田を選定し,2年間にわたり時期別に稲体の窒素吸収量を調査しました。図3には,その実証田の調査結果と,庄内支場の三要素試験の中から1965年以降の窒素吸収量と玄米収量の関係を併せて示しました。

それによると,三要素試験のデータでは,従来から指摘されているように,玄米収量が10a当り600kg程度までは,玄米収量と窒素吸収量の間には直線的な正の関係があり,それ以上の収量になると,窒素吸収量が鈍化する傾向が認められました。しかし,そこに土づくりを重視した14か所の実証田の吸収量を加えると,10a当り800kg程度までは,玄米収量と窒素吸収量の直線的な正の関係が継続していました。これは,実証田の土壌改良効果,とりわけ,ケイ酸質肥料を土壌診断に基づき施用した結果,窒素吸収量が増大しても登熟歩合が安定し,安定収量に結びつき,前述した関係が成立したものと推定しました。

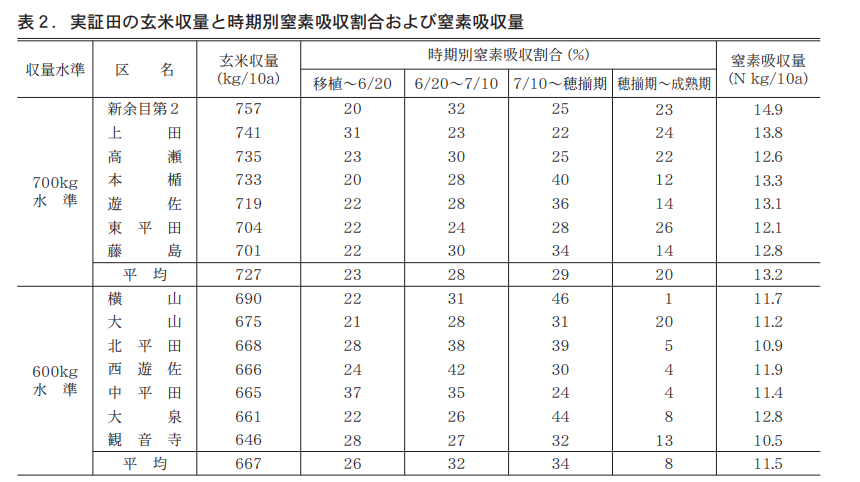

つぎに,実証田(14地点)の収量を,700kg/10a水準(7点で平均727kg)と600kg/10a水準(7点で平均667kg)のグループに分け,それぞれの時期別窒素吸収割合を表2に示しました。それによると,700kg/10a水準グループは,600kg/10a水準グループに比較して,稲体の窒素吸収量が多いとともに,時期別窒素吸収割合の中で,穂揃期以降の窒素吸収量が多く,いわゆる,秋優り的生育を呈していることが大きな特徴でした。このことを苗箱まかせに期待しているわけです。

5.窒素全量に対して側条施肥と苗箱まかせを1:1で多収を実証

酒田市本楯地区は,庄内飽海地区のほぼ中心に位置し,良質米産地の代表的地域として名声を誇ってきました。その地区で3人の若手農家に,令和2年〜3年わたり,側条施肥4kg/10a+苗箱まかせ4kg/10a 計8kg/10aの試験区を設置してもらい,農家慣行(基肥+追肥)を対照として実証試験を行ないました。本試験は株式会社ファーム・フロンティア(藤井先生)と共同で「スマート農業土づくり連動型次世代型基肥一発肥料体系」の中で実施しました。若手3農家は初めて苗箱まかせを使ってもらいましたが,なんの問題もなく,高窒素でズングリした良質苗が得られました。苗箱まかせはN400−100を400g/箱で,10a当たり25箱使用しました。品種は「はえぬき」を供試しました。

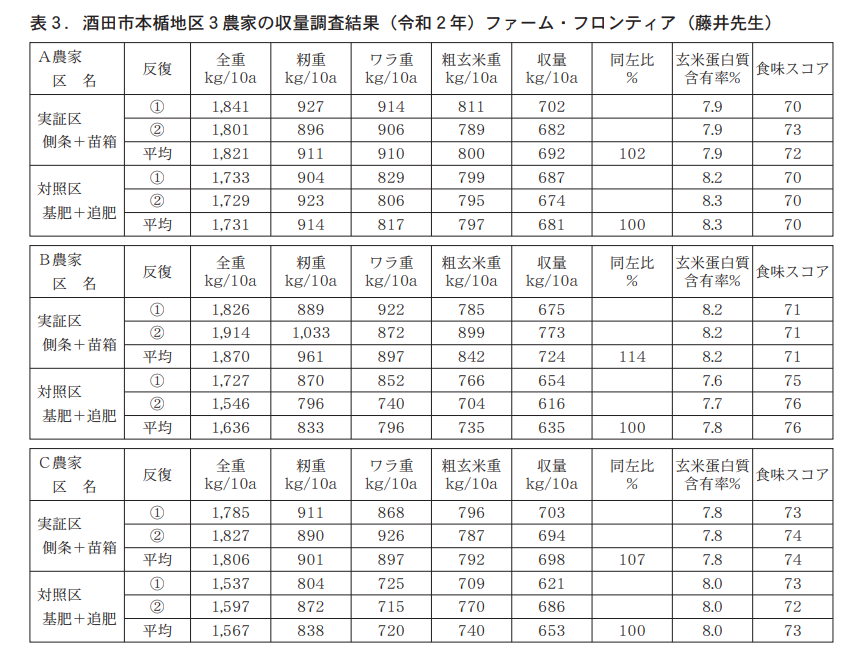

表3に初年目である令和2年の収量調査結果を示しました。それによると,各試験場所とも対照区(農家慣行)に比べて側条施肥対応で初期生育が優る傾向で,側条+苗箱区で茎質(稈)の充実度が高く,稈のバラツキが少ない傾向が明らかで,収量も対照区に比較して2〜14%増収し,ほぼ700kg/10aの収量が達成されました。

6.おわりに

側条施肥と苗箱まかせの相性の良さが明らかになりました。全窒素施肥量を8kg/10aで考えると,側条施肥と苗箱まかせの施肥窒素の割合は1:1が適当であると現地試験で実証されましたが,その割合は土壌肥沃度によって変更して差し支えないと考えます。また,側条施肥機がない場合は,速効性肥料(例えばオール14 1〜2袋等)を移植前に圃場全面に施肥しておいても同様と考えます。つまり,水稲の初期生育を土壌窒素(乾土効果)と速効性肥料の合量に依存し,中後期の窒素栄養を苗箱まかせと土壌窒素(地温上昇効果由来窒素)で補給することで生育全般にわたり継続した窒素栄養をもたらすことで高収量に結びつくものと考えます。また,苗箱まかせは窒素のみ(NK301は窒素と加里)で側条施肥や速効性肥料を併用することでリン酸,加里も同時に補給されます。あとは,自分が経験してきた技術を駆使し,磨き上げてきた技術で,適正籾数(36,000粒/㎡)を安定的に確保できるかが多収穫のカギとなります。

土のはなし−第9回

よい土の条件 化学的性質−その4

土が養分を保持するしくみ

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

土が静電気を帯びているとはにわかに信じられない。しかし,土のその性質のおかげで,肥料や堆肥に含まれていた養分は静電気的な力で土にひきつけられて保持されている。土にこうした養分を保持する能力(養分保持能)があることを発見した人たちもまた,驚いたにちがいない。

1.土の養分保持能の発見

話は今から170年ほど前のイングランドにさかのぼる。当時,化学肥料は世に出たばかりでほとんど使用されていない。それゆえ作物への養分源は,もっぱら家畜ふん尿から生産される堆肥に依存していた。しかし,ふん尿に含まれるアンモニアは放置すると揮散損失する。それを防ぐために,石炭を燃焼したときの副産物である硫酸を薄めて堆肥堆積場へ散布することが広まった。

ところが,その硫酸処理は結果的に大量の硫酸アンモニウム(硫安)をつくることになった。イングランド北部,ヨークシャーの富豪農場主トンプソンは,この硫酸アンモニウムを雨水が溶かして地下へ流出させるため,硫酸処理はむしろ堆肥の肥効を低下させるのではないかと考えた。トンプソンは化学が得意な薬剤師スペンスにその疑問の真偽を実験で確かめてほしいと依頼した。

スペンスは農場の土に硫酸アンモニウムを与えてよく混ぜ,それをガラス管に詰めて上から蒸留水(H2O)を流し,下から出てきた浸透水の成分を分析した。すると,添加したはずのアンモニウムが浸透水から消え,代わりにカルシウムが硫酸カルシウムとなって現れた。このスペンスの実験結果から,トンプソンは土がアンモニウムをひきつけて保持したと考え,世界で最初にこの事実を論文発表した。1850年のことである。

同じころイングランド南部ドーセットのハクスタブルも,土がふん尿混合物の色や悪臭の原因物質を浄化する能力を持っていることを認めた。

こうした実験結果をイングランド王立農学会の集会で聞いたウエイは,彼らの実験を自身で追試し,実験結果が事実であることを再確認した。その後,彼は5年間にわたる膨大な実験から,土の粘土に物質をひきつける能力があることを見つけた。これらを記したウエイの論文は,トンプソンが発表した同じ雑誌の同じ号で,トンプソンの論文より後ろのページに登載されている。

同じ時代に同じような現象に関心を持った彼らはいずれも,この土の性質が実際の農業に大きな役割を果たすことになると結論づけている。中でもウエイは,この土の性質が土の中で発生するイオン交換によるものだとまで考えていた。しかし,その発想が世に受け入れられたのは,彼の死後40年ほど経過してからだった。

2.土の養分保持能の担い手

ウエイの実験結果から,土の有機物や粘土鉱物と養分保持能に関する研究がすすみ,これらに電気を帯びる性質のあることがつきとめられた。そして,土がマイナスの電気(負荷電)を帯びたり,場合によってはプラスの電気(正荷電)も帯びたりすることがわかった。

1)土の負荷電(マイナスの電気)の担い手

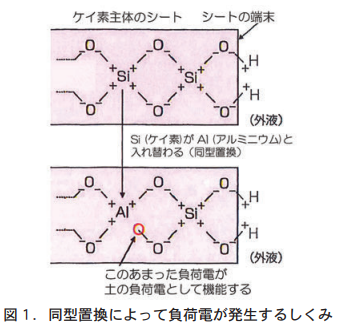

土の負荷電の担い手は,①粘土鉱物の構造変化による荷電,②粘土鉱物の端末にできる荷電,③有機物(腐植)の端末にできる荷電の3つである。粘土鉱物とは土の原料である岩石(一次鉱物)が物理的,あるいは化学的な風化作用をうけて変成し,元の岩石とはちがう鉱物(二次鉱物)となったものである。基本となる構造はケイ素もしくはアルミニウムが主体となり,それに酸素,水素などが規則性をもって結合した1枚の面状になっている。ここではケイ素主体のシート,アルミニウム主体のシートということにする。負荷電の担い手の①は,この粘土鉱物の結晶,たとえばケイ素主体のシートで,ケイ素(プラスの電気を帯びる手(正荷電)の数が4つ)が,原子の大きさがほぼ同じのアルミニウム(正荷電の数が3つ)と入れ替わる(同型置換という)ことによってできる(図1)。

正荷電4つのケイ素は,酸素の負荷電4つとつりあっていた。ところが,正荷電3つのアルミニウムと入れ替わると,酸素の負荷電1つに余剰がでる。この余剰の負荷電は,周りの条件にかかわらず常に負荷電として機能する安定した荷電で,永久荷電という。

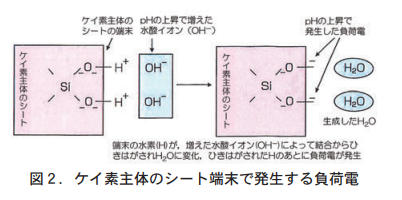

負荷電の担い手の②と③は,いずれも荷電の周りのpHが上がるとともに発生する。pHが上がるというのは,水素イオン(H⁺)が減少して水酸イオン(OH⁻)が増えることを意味している。②の場合も③の場合も,粘土鉱物のシートや有機物の端末にある水酸基(−OH)やカルボキシル基(−COOH)の端にある水素(H)が,増えた水酸イオンにひき寄せられ,結合している酸素(O)からひきはがされてH2Oをつくることで負荷電に余剰が発生し,土の負荷電として機能する(図2) 。つまり,この負荷電はpHの影響を受けて変化する不安定な荷電で,変異荷電という。

2)正荷電(プラスの電気)の担い手

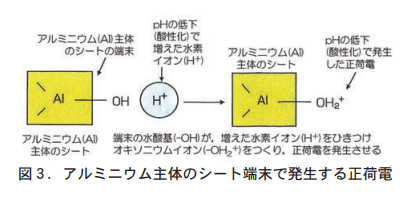

土の正荷電の担い手は,①アルミニウム主体のシートの端末にできる荷電,②有機物の端末にできる荷電,③風化が進んだ土の粘土鉱物(鉄やアルミニウムの酸化物)にできる荷電の3つである。これら3つの荷電はいずれも周りのpHが下がるとともに発生する変異荷電である。pHが下がるということは水素イオン(H⁺)が増えることを意味している。正荷電が発生する基本的なしくみは,①②③のいずれも同じで,それぞれの端末にある水酸基(−OH)やカルボキシル基(−COOH)などがpH低下で増えた水素イオン(H⁺)をひき寄せてオキソニウムイオン(−OH2⁺)をつくり,これが正荷電として機能する(図3)。

3.永久荷電の負荷電と交換性アルミニウム

先に指摘した永久荷電の負荷電はpHの影響を受けない。このため,酸性化してpHが低下しても負荷電として機能しているので,酸性条件で現れるアルミニウムイオン(Al3⁺)を交換性陽イオンとして安定して保持できる。本連載第7回で紹介した非アロフェン質黒ボク土はこのタイプの負荷電を持っており,作物の酸性障害の原因となる交換性アルミニウムを多く保持できた。トウモロコシに酸性障害が発生したのはこのためである。

一方,アロフェン質黒ボク土は有機物由来の変異荷電が主体であり,酸性化すると正荷電が発生する。同じ正荷電の交換性アルミニウムは土の正荷電と反発しあって安定して存在できない。このため,アロフェン質黒ボク土ではトウモロコシに酸性障害が現れなかったと理解できる。まことに興味深い現象である。