第731号 2021 (R03) .06発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和3年6月

本号の内容

§加里不足圃場への加里肥料増施

による大麦収量性の改善

富山県農林水産総合技術センター

農業研究所

南山 恵

§土のはなし−第2回

よい土の条件 物理的性質−その1

根を支える土の厚み

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

加里不足圃場への加里肥料増施

による大麦収量性の改善

富山県農林水産総合技術センター

農業研究所

南山 恵

はじめに

富山県では,加工適性が高く,実需者からの評価が高い六条大麦「ファイバースノウ」を生産している。特に,大麦の高品質・安定生産のため,土づくりの実践と的確な基肥施用を重点技術対策のひとつとしている。土づくりでは堆肥等有機物,石灰質資材や土壌改良資材の積極的施用を呼びかけている。また,的確な基肥施用では,速効性の基肥と被覆尿素を配合した肥効調節型肥料による側条施肥が広く実施されており,主に「LP大麦48号」が使用されている。

一方,近年,富山県内では,土壌のpHや交換性加里等の基本的かつ重要な養分が基準値を下回る圃場が多くなっており,水稲あとに栽培される大麦「ファイバースノウ」の収量が伸び悩む事例がみられるようになった。

そこで,県内の代表的な土壌区分である中粗粒質土壌の大麦現地圃場の土壌化学性(pHや交換性塩基含量等)について調査・解析を進め,その結果に基づいて大麦にとって影響の大きい多収阻害要因について改善策を明らかにしたので紹介する。

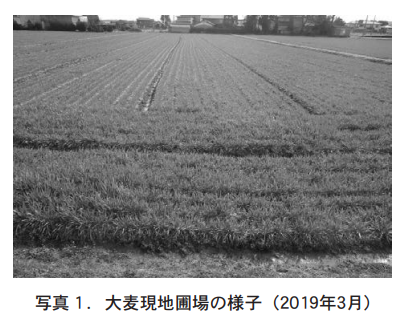

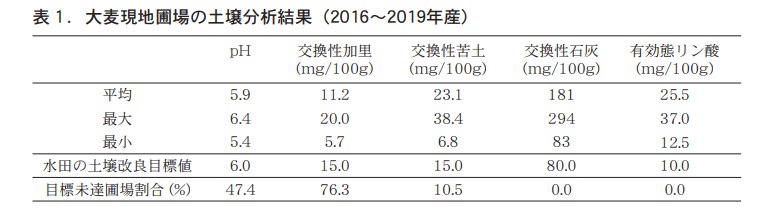

大麦圃場の土壌化学性の現状と加里増施による穂数の関係

富山県内のA,B両地区の2016〜2019年産大麦圃場において,大麦播種前に作土をサンプリングしてpHや交換性塩基含量などの土壌化学性を分析したところ,土壌の交換性加里が水田の土壌改良目標値15mg/100gを下回る割合が76.3%と高く,圃場の平均値は11.2mg/100gと低くなった(表1)。

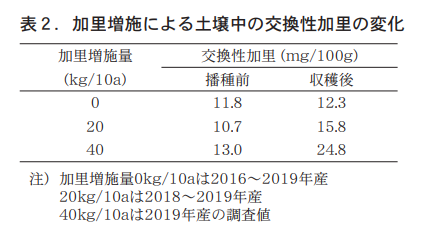

その後,大麦圃場に加里成分量で20〜40kg/10aを増施し,土壌中の交換性加里の変化をみたとこ

ろ,大麦播種前に比べ収穫後の交換性加里含量が増加することがわかった(表2)。

安定多収のための交換性加里の増施

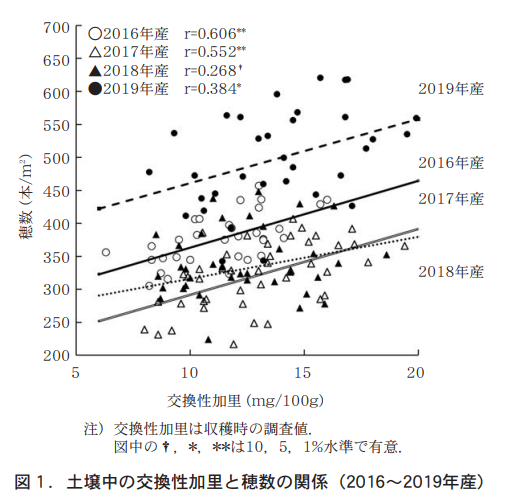

さらに,収穫後の土壌中の交換性加里が20mg/100g未満の圃場では,4年間の各年産で収穫した大麦の穂数が交換性加里の減少とともに少なくなる傾向が確認された(図1) 。

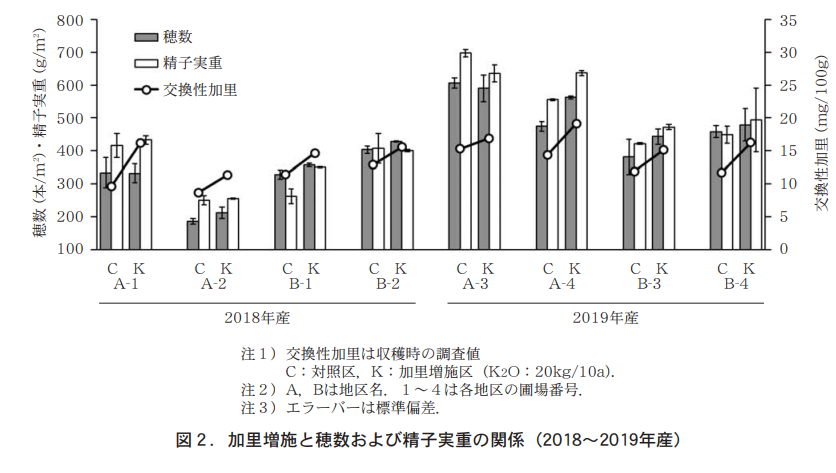

そこで,土壌中の交換性加里の不足が収量等に影響を与えている可能性があると考え,加里成分量で20kg/10aを増施する対策試験を実施した。その結果,ほとんどの試験区で穂数が多くなり精子実重も増加した(図2) 。

なお,この試験を実施したA地区は消石灰80kg/10a程度,B地区は苦土石灰100kg/10a程度,発酵けいふん100kg/10a程度を耕起前に土壌改良資材として全面施用した。また,肥効調節型肥料であるLP大麦48号(窒素−リン酸−加里:30−9−9)を播種時に40〜48kg/10a側条施肥した。

まとめ

以上の結果から,土壌中の交換性加里が20mg/100g以下の大麦圃場では,加里成分20〜40kg/10aを増施することで,穂数や精子実重が増加することが明らかになった。今回,使用した加里肥料は塩化加里(粒状)で,耕起前に全面施用したものであり,増施した加里成分20kg/10aは塩化加里に換算すると34kg/10aに相当する。

おわりに

今回は,富山県の基幹作物のひとつである大麦と土壌中の交換性加里の関係について紹介させていただいた。

富山県の代表的な水田土壌である中粗粒土壌を中心に,加里不足が指摘されるようになってから10年近くがたった。加里は作物にとって肥料の3大要素のひとつであり,必要不可欠な養分である。肥料だけでなく,土壌からも作物がしっかりと加里を吸収して,農産物の安定生産,さらには安全,安心な農産物の確保につなげていただきたいと考えている。

なお,本稿で紹介した内容は,農林水産省委託プロジェクト研究「多収阻害要因の診断法および対策技術の開発」において実施した。

土のはなし−第2回

よい土の条件 物理的性質−その1

根を支える土の厚み

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

先月号では作物生産にとってよい土であるための4条件とその目標値を提示した。今月以降,その4条件それぞれについて解説していく。今回は,最初の条件,すなわち土の物理的性質にかかわる条件の一つ「土の厚みと硬さ」から,厚みをとりあげて考えてみたい。

1.まずは,土を掘ってみる

先月号で,札幌の有名ホテルのベテランシェフが,土を見ただけで美味しいジャガイモがたくさん収穫できると発言したことを述べた。しかし,私にはそんなことを言う勇気がない。作物を栽培する圃場(家庭菜園でも同じ)に立って土を上から眺めていても,作物の根が育つ土の中のことはまるでわからないからだ。土の中のことは掘ってみなければわからない。まずは,その圃場で作物の生育が平均的な場所を選び,スコップを使って自分の力で土を掘ってほしい。

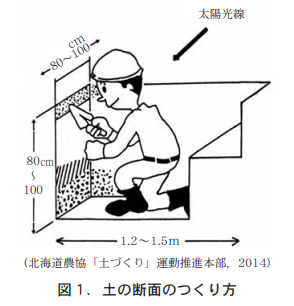

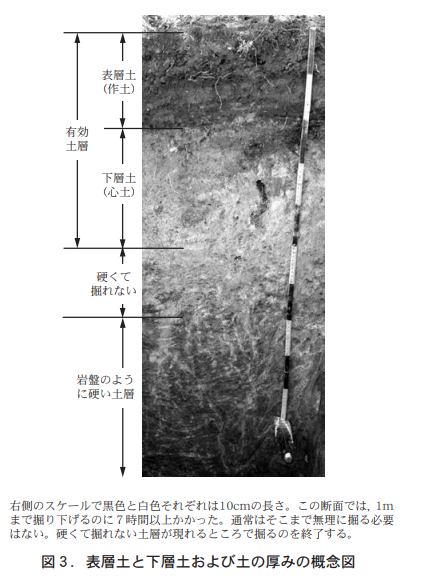

掘る深さは1mが目安。太陽を背中に受けるようにして掘る(図1)。ただなんとなく掘るのではなく,自分に対して正面となったところは,土の表面から垂直に壁状にすることに気をつける。この壁状となったところを土の「断面」という。

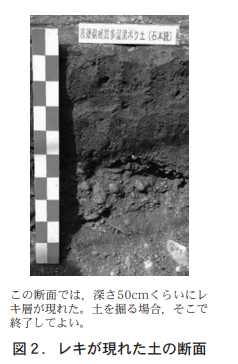

土をスコップで掘っている時,スコップから伝わってくる土の硬さや感触を記憶しておいてほしい。土を楽に掘れるかどうかは,次回に予定している「土の硬さ」の条件と関わりがあるからだ。掘っている途中で土が硬くて掘れなくなるとか,石ころ(礫=レキ)がゴロゴロ出てきて掘れないということになったら,そこで作業を終了する(図2)。

2.土には2種類の厚みがある

土の断面を眺めると,断面の上部に黒色を帯びた土の層と,その下に黒色が消えた層があることに気づくだろう(図3)。この黒色を呈した層の土を表層土(または作土)という。その下の黒色が消えた層の土が下層土(または心土)である。下層土は表層土との境界からスコップで掘れなくなったところまでと便宜的に考えることにする。

作物生産にとってよい土であるための条件の一つとした土の厚みには,2つの種類がある。一つは表層土の厚みである。もう一つは,根が土の中で楽に伸びることができる厚みである。この厚みの範囲を有効土層という(図3)。

作物生産にとってよい土であるためには,表層土の厚みが20〜30cm程度あること,有効土層としての厚みは50cm以上であることが必要である。例えば,図3で示した土の断面でみると,表層土の厚みは20cmくらいである。その境界から硬くて掘れないところまでの下層土の厚みは30cm程度であるから,表層土の厚みと合わせると,有効土層は50cmくらいとなる。したがって,図3の土はよい土であるための2種類の厚さの条件をギリギリでクリアしていると判断できる。

3.表層土の厚みは耕起作業と深く関係する

表層土は土の断面の最上部にあって黒色を呈している。耕地では栽培が終わった後の収穫残渣や,土の中に残された作物の根,さらには堆肥なども含めて様々な有機物が土の表面に添加される。それらはプラウ耕で土にすき込まれ,ロータリ耕で土と混和される。土と混和された有機物は土の中の微生物によって徐々に分解されていく。微生物によって分解されにくい部分が土に残って土の有機物(腐植)になる。土の有機物(腐植)は黒色の複雑な有機化合物であるため,それが表層土の色に黒さを与える。

添加される有機物が土の深くまですき込まれて混和されることを繰り返すと,表層土の厚みが少しずつ増えていく。このように,表層土は人為の影響をうける。したがって,表層土の厚みが目標値の下限である20cmに達していない場合,積極的に堆肥などの有機物を与えることで,厚みを増やすことが可能である。

この表層土は農業上のいい方として作土といわれることがある。ただし,両者の厚みが常に同じであるとは必ずしもいえない。作土層とは,土がプラウで反転耕起される範囲の土層である。耕起される深さが作土層の厚みである。

表層土は,作物の根が張り養分を吸収する場を提供している。つまり,この土層が作物生育にとって最も大きな影響を与える土層であるといえる。人が作物生産のために土に加える活動も,基本的に表層土に対してである。表層土の管理は,圃場の作物生産力を決める重要な要因である。

4.根が伸びることができる土の厚み

根が伸びていくことができる土の厚み,すなわち,有効土層の厚みを営農作業で増やすというのは事実上不可能である。表層土に対してなら,すでに述べたように人為的な改善が可能である。しかし,その下の下層土は土木工事でもしない限り,人の操作で厚みを改変することはできない。有効土層を決める大きな要因は、根が通過できない石ころ(レキ=礫)の層や岩盤,さらにち密で硬い土層などである。こうした層は土木工事で除去しないかぎり移動していかない。このため,私たちが営農作業などで改善できるものではない。

図2は,土の表面から50cmくらいのところにレキが多量に存在し,それが有効土層の厚みを制限している例である。下層にレキがあるかどうかを機械で探査することは可能である。しかしそのような探査は一般的でない。また,図3の硬くて掘ることが困難な土層が土の中にあることも,基本的には掘ってみなければわからない。

有効土層は作物の根が広がっていくことのできる範囲の土層である。その厚みが薄いと作物を十分に支えられないだけでなく,養水分の吸収領域も制限される。有効土層が50cmより薄く制限されてしまうと作物の生育は阻害される。しかし,その厚みを人為で増やすことはかなり難しい。