第726号 2020 (R02) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/12

本号の内容

§都市ゴミ溶融スラグの肥料化と応用展開

静岡大学学術院農学領域

応用生命科学科

准教授 一家 崇志

§鉢もの花き栽培における緩効性肥料による省力施肥

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

郡司掛 則昭

§2020年本誌既刊総目次

都市ゴミ溶融スラグの肥料化と応用展開

静岡大学学術院農学領域

応用生命科学科

准教授 一家 崇志

1.はじめに

溶融スラグは,ゴミや焼却灰等を千数百度の高温で溶融したものを冷却し,固化させたものである。2006年には溶融スラグのJIS規格が制定され,現在は品質管理が進んでいる。近年では主にコンクリート二次製品用骨材,アスファルト合材用骨材,埋戻し用骨材等の建設・土木資材として大半が利活用されている。一方で,今後は溶融スラグの高付加価値と安定した市場規模が期待できる他業種への応用,特に,農業分野への応用が期待されている。これは,溶融スラグの主成分がケイ酸から成り,その成分組成比は農業用資材として馴染み深い高炉水破スラグから産出される「ケイカル」(ケイ酸石灰肥料)と同等であるためである。

我々の研究グループは,2013年から溶融スラグの肥料化に向けて静岡市と新日鉄住金エンジニアリング株式会社(現日鉄エンジニアリング株式会社)と連携し,実証試験を重ねてきた。その結果,2017年3月27日に静岡県静岡市西ケ谷清掃工場産出の溶融スラグが日本で初めて肥料として農林水産省から認可を受けることができ,現在は,JA静岡経済連によりSKケイカルとして市販されている(図1) 。今回は,溶融スラグの農業用資材としての特性や適応性について,ケイ酸を有用元素とするイネ科植物の適用実証試験により評価したので以下に紹介したい。

2.植物に対するケイ素の効果

ケイ素(Si)は動物では必須元素であるが,植物にとっては必須元素として認められておらず,必ずしも全ての植物が必要としている栄養素ではないとされている。しかしながら,ケイ酸質肥料の施用により多くの植物,特にイネ科植物では生育が改善または良好な影響が与えられるため,ケイ素は植物の有用元素とされている。

ケイ素の植物に対する有益な効果は多岐に渡る。例えば,イネ葉身に大量のケイ素が集積することにより機械的強度が向上し,葉の受光態勢が改善されることで光合成が促進される。また,茎中のケイ素集積により茎の強度が増すことで耐倒伏性が向上する。これは,収穫期の台風などによる倒伏被害の軽減に直結する。

この他にも,植物体内におけるケイ素の集積は様々なストレス抵抗性の向上に効果的である。例えば,いもち病やうどん粉病等の病害,ニカメイガやウンカ等の虫害といった生物的ストレスの軽減効果に加え,栄養過不足の改善や低温,高温,乾燥ストレスといった非生物的ストレスの軽減にも寄与する。これらのことからも,植物にとってケイ素は複合的なストレスを軽減する効果を持ち,結果として作物の収量増に大きく寄与することが知られている。

3.水田による実証試験

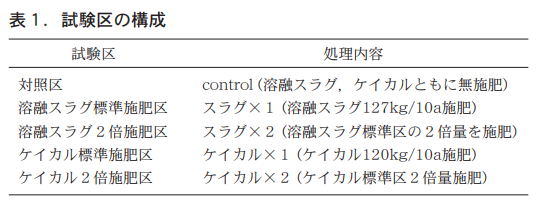

静岡県静岡市西ケ谷清掃工場 [処理方式;シャフト炉式(コークスベッド型)ガス化溶融方式]より,それぞれの栽培試験当該年度に産出された溶融スラグを用いて表1に示した試験区に従い水稲栽培試験を試みた。

なお,水田による水稲栽培試験は栽培履歴の異なる2ヶ所の水田で行なった:2013と2014年は静岡大学農学部内の水田(静岡県静岡市駿河区大谷) ,2017年は静岡大学附属フィールド内の水田(静岡県藤枝市仮宿) 。512穴セルトレイで1か月程度育苗したイネ「コシヒカリ」を,1株1本植えにて水田に移植した(株間30cm,条間15cm) 。基肥および穂肥は静岡県の施肥基準(平坦地,コシヒカリ)に従い,窒素(N,塩化アンモニウム) ,リン酸(P,過リン酸石灰;P2O5) ,カリウム(K,塩化カリウム;K2O)をそれぞれ2kg,3kg,3kg/10aとし,1回目の穂肥はN,P,Kをそれぞれ2kg,0kg,2kg/10a,2回目の穂肥はN,P,Kをそれぞれ1kg,0kg,1kg/10aとなるように施肥した。

静岡大学での栽培試験では常時湛水条件で,藤枝フィールドでの栽培では2週間程度中干しを行った。栽培期間を通じて各農業形質(稈長,穂長,穂数などを各ブロックから10個体をランダムに選抜)を調査し,坪刈りによる収量調査を行った。なお,形質調査は各処理区内を任意に5ブロックに分け,坪刈り収量の平均値から10a当たりの収量を算出した。また,止葉および籾殻中のケイ酸(Si)含量は湿式灰化後の乾燥による重量法により算出した。なお,溶融スラグ(可溶性ケイ酸:32%)の施用量は,ケイカル(可溶性ケイ酸:34%)標準施用量の10a当たり120kgから算出した(いずれも試験前に実測値を分析) 。

過去3か年の試験結果を表2にまとめた。対照区と比較してスラグまたはケイカル施肥による稈長や穂長にそれほど大差はないものの,特に,2013年の試験では穂数の顕著な増加が観察された。また,対照区と比較して,ケイ酸質肥料施用により各収量形質で大幅な増加がみられた。特に,わら重(バイオマス重量) ,籾重,精玄米重などはケイ酸質肥料の施肥量に伴う増加がみられ,スラグ2倍施肥区で最も増加していた。また年次間差で比較すると。その増加効果は施肥2年目の継続的な施肥によりさらに増加していることが伺える。

本研究に使用した静岡大学農学部内の水田は,試験直前まで長年完全に放置され水田としての機能を維持できていなかった。そこで我々は,栽培試験直前に雑草とともに表層土壌約10cmを全て剥土し,新たに耕起して試験栽培を始めた経緯がある。つまり,水田へのケイ酸供給がなく,かつ,水田からのケイ酸の持ち出し量が多量であったと考えられる。そのため,初年度試験ではケイ酸質肥料の施肥効果が非常に顕著に現れたのだろう。一方,2017年の静岡大学附属農場での結果については,継続的な水稲栽培が行なわれていた水田を用いた試験であったため,静岡大学農学部内での栽培と比較するとややその効果は低いようにもみえるが,それでもスラグ添加区で10%程度の収量増加が確認できた。

以上の結果を総合的にみても,ケイ酸質肥料施用はイネの生育に対する正の効果を与えることは間違いなく,その効果は従来のケイカル肥料と同等またはそれ以上の効果が得られた。なお,本報では述べなかったが,スラグ施用による玄米中のカドミウムや鉛,水銀といった有害金属含量はいずれも基準値以下であり,スラグによる悪影響はなく,安全性も確認済みである。

4.おわりに

近代的な人間活動において,我々はゴミ排出の問題にも常に悩まされている。災害復興においても,ゴミの処分は課題の一つでもある。ゴミを燃やすのでなく溶かして処理するシャフト炉式ガス化溶融炉は,あらゆる材質のゴミを安全に処理でき,なおかつゴミ減容化に大きく貢献する。我々が実証化したこの都市ゴミ由来の溶融スラグの肥料化は,究極のリサイクルとも言える。人間,地球及び繁栄のための行動計画として2015年9月に国連総会により17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(SustainableDevelopment Goals: SDGs) 」が採択され,SDGs達成のための取り組みが産学官問わず推進されている。

食の観点からSDGsを考えた場合,実に多くのことが関連してくることがわかる。また,昨今の地球環境変動やCOVID-19パンデミックによる経済界や産業界への影響は甚大であるが,食糧危機への影響も大きく,我々は改めて食の重要さを認識する必要がある。しかしながら,爆発的な人口増加や劇的な地球環境変動に耐えうる作物増収システムの構築が急務であるものの,その達成には困難を極める。つまり,現在の農業生産の現状を打破し,地球上の有限資源を効率的に利用できる持続可能な農業システムを構築することが鍵となる。これを達成するためには,少ない養水分での効率的な栽培法を確立するとともに,生物的・非生物的ストレス耐性を付与し,劣悪な環境下においても健全な生育が維持できなければならない。上記問題の解決のためにも,ケイ素は鍵となる栄養素なのである。

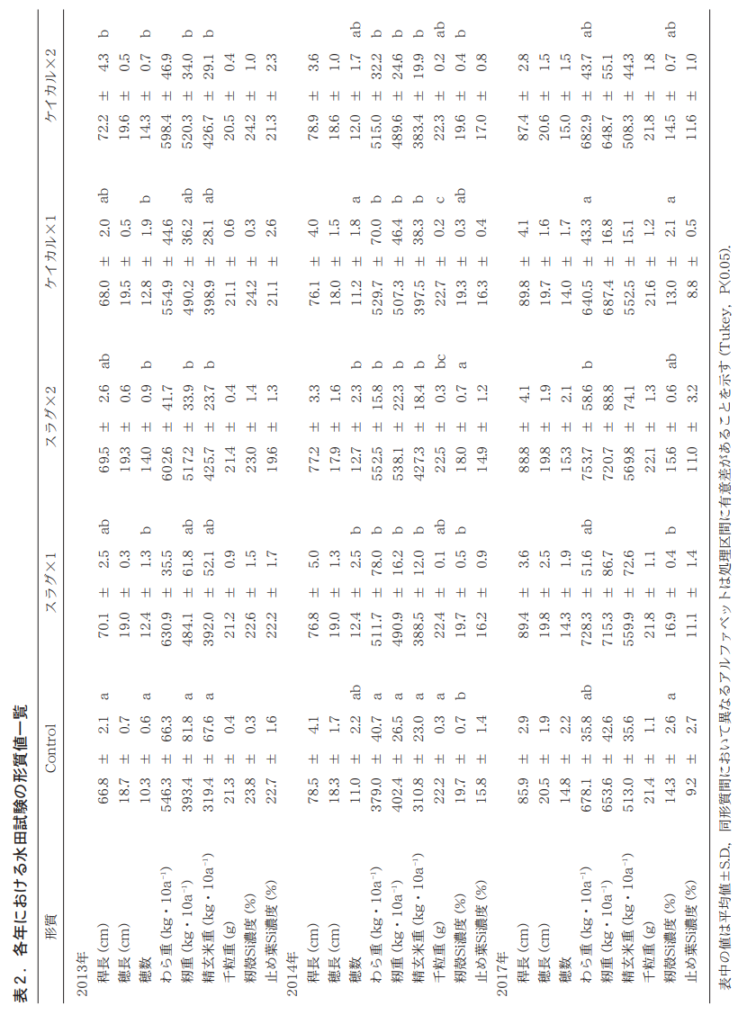

2013年からの栽培試験より,溶融スラグのケイ酸質肥料としての有効性を実証してきた。さらに我々は現在,更なる溶融スラグの有効性を実証するため,その他のイネ科植物(マコモやサトウキビ等)に加えて,様々な植物の生育に対する効果を検証しており,いずれもポジティブな結果が得られている(図2) 。水田への養分は,肥料や生物残渣のほかに,雨水や灌漑用水からも供給される。水田における養分収支がマイナスとなるケイ酸は,水稲栽培において重要な要素であり,水稲の健全性を維持するためにも持続的な供給が必要とされている。

その一方で,近年の我が国における土壌中のケイ酸含量や用水からのケイ酸供給量は減少していることも報告されている。これには様々な要因が関係しているが,ケイ酸質肥料の施用量が年々減少していることが主要因とされている。ケイ素は,他の栄養素では度々観察されるような過剰な施用による植害が発生しない唯一の栄養素である。上述したように,地球規模で生じている異常気象に由来する作物の生育不良に対して,安定的な品質保持や生産量を確保するためにも,溶融スラグをはじめとするケイ酸質肥料の利用促進が重要な鍵を握るであろう。

鉢もの花き栽培における緩効性肥料による省力施肥

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

郡司掛 則昭

1.はじめに

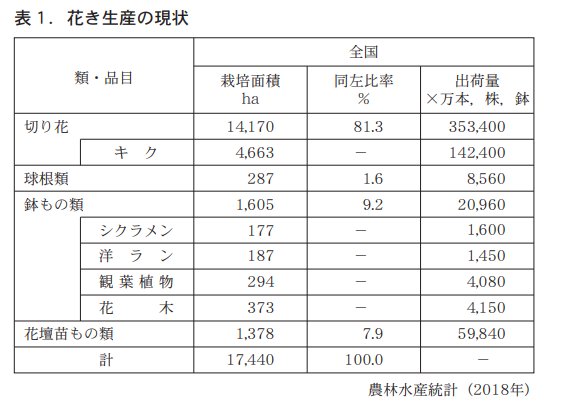

花き類は花や葉を楽しむ植物であり,切り花,球根類,鉢もの花き(以下,鉢花)および花壇苗もの類の種類がある。このうちキクを始めとする切り花の生産は盛んで,全国の栽培面積17,440haのうち81.3%を占めている。これに対して,鉢花は屋内において美しい花や葉を楽しむ嗜好品として人気は高いが,平成30年度の栽培面積は1,605haと全体の10%以下に留まっている(表1) 。

鉢花販売が盛んであったのはバブル全盛期頃と思われるが,それ以降コチョウランなど洋ランを除く鉢花は減少に転じている。これは鉢花自体が嗜好品であるため景気減速による消費落ち込みが原因であるが,元々品目や品種が非常に多い,このため基礎研究が遅れている,土耕栽培ではなく鉢栽培であるといった鉢花栽培の特殊性も影響していると考えられる。とりわけ,健全な生育を担保するためには,鉢内の生育環境をきちんと整えることが優先事項となっており,特に鉢内において植物体を支持する物理的強度や生長に不可欠の水分や酸素を提供する培養土の性質,ならびに養分供給のほとんど全てを賄う施肥には十分な配慮が必要とされている。

ここでは,鉢花栽培において求められる培養土の性質と緩効性肥料を利用した省力施肥技術について述べてみたい。

2.鉢花用培養土としての条件

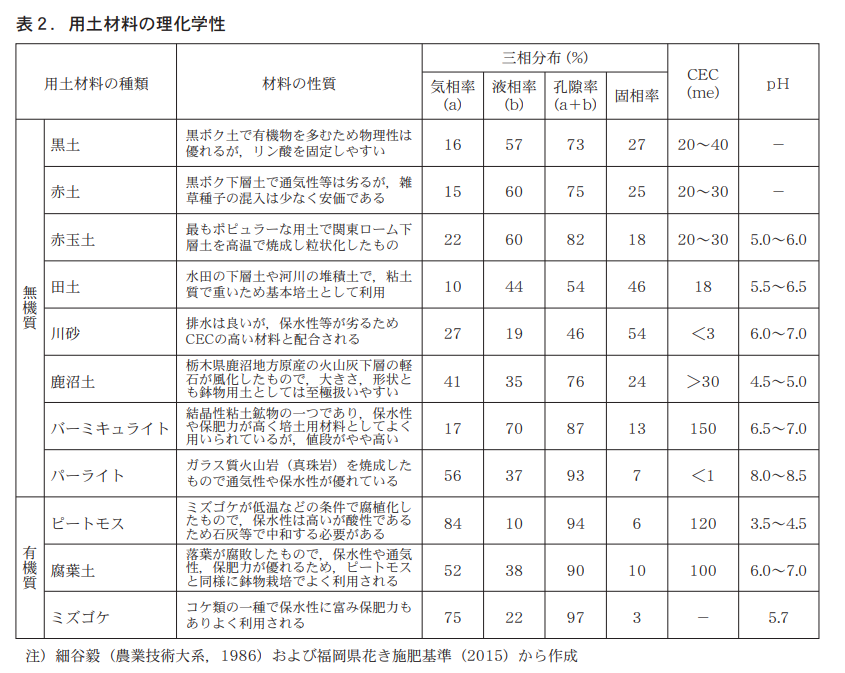

鉢花栽培は鉢内の限られた空間で花きを育てる根域制限栽培法の一つである。根域制限栽培では土耕栽培に比べて鉢花一本当たりの土壌量が少ないので,鉢内の培養土の理化学的性質の良否は花の生育や品質に強く影響する。培養土が備えるべき条件は,おおよそ次の3つである。すなわち,物理的な強度を付与する固相率が適度である,水分と空気を十分に供給できる保水性および通気性に関係する孔隙率が高い,養分を保持できる保肥力であるCECが大きいことである。これに軽量である,安価である,入手しやすいなどの条件も加味される。

通常,赤玉土や鹿沼土などの無機質の用土材料に有機質のピートモスや腐葉土などが混合される。前者の無機質用土材料は適度な固相率と孔隙率,後者の有機質用土材料は軽量と高い孔隙率およびCECを付与することができる。表2には,よく利用される用土材料の理化学的性質を示しているが,用土材料は用途によって理化学的性質を互いに補完できるよう様々な組み合わせが可能である。

ここで,注意を要するのはピートモスのpHである。ピートモスは軽量で物理性が優れているためごく普通に用いられる用土材料であるが,ピートモスのpHは3.5〜4.5と低いので,配合割合によっては培養土のpHを低下させる恐れがある。ピートモスを使用する際にはpHをチェックする必要がある。

3.鉢花栽培に対する効果的な施肥の方法

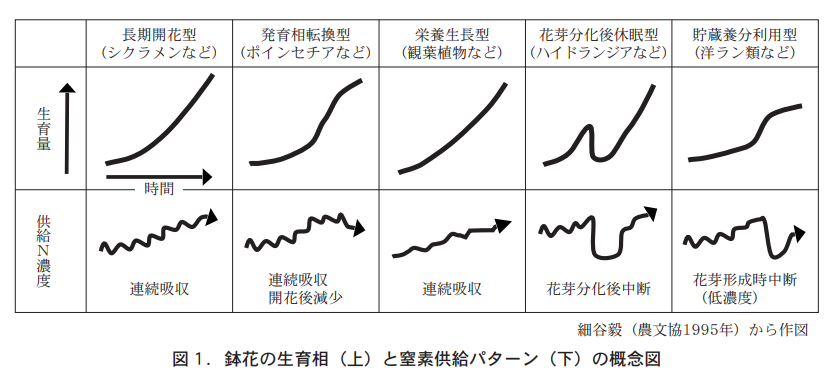

適当な用土材料を組み合わせたとしても培養土自体は養分を全く含んでいないため,生育に必要な養分は施肥によって補給しなければならない。施肥の方法では,生育への影響が最も大きい窒素成分をどのように与えるのかが問題であるが,この際,鉢花それぞれによって異なる生育相を考慮して,これに合致した窒素施肥を行うことがポイントである。

鉢花の生育相については細谷1)によって既に取りまとめられている(図1) 。これによれば,シクラメンなどの長期開花型,ポンセチアなどの発育相転換型,観葉植物などの栄養生長型,アジサイなどの花芽分化後休眠型,洋ラン類などの蓄積養分利用型に分けられる。このうち長期開花型,発育相転換型や栄養生長型の生育相を示す鉢花においては,種類や生育期間の長短によって施肥量の違いこそあれ生育全般を通して切れ目のない持続的な窒素供給が必要である。これに対して,花芽分化後休眠型や貯蔵養分利用型では,生育初期には窒素要求性は高いが,花芽分化期や開花期以降にはあまり必要としないような窒素供給を考えなければならない。

このように鉢花の栽培では窒素供給を生育相に合致させられるのであればどんな肥料でも選べるが,現在は液肥が主流である。なぜならば,元肥でも追肥でも必要な施肥時期に,必要な施肥量を,灌水と同時に,鉢上に施肥できるので,生育相を確認しながら的確な施肥が行えるからである。

しかし,シクラメンなど栽培期間中に持続的な養分吸収が求められる鉢花では,施肥全てを液肥で賄うことは施肥回数が増加しコスト上昇につながるなど経営上の問題も認められている。このため作業の省力化が可能な緩効性肥料の利用が進められている。

4.緩効性肥料の種類と特性

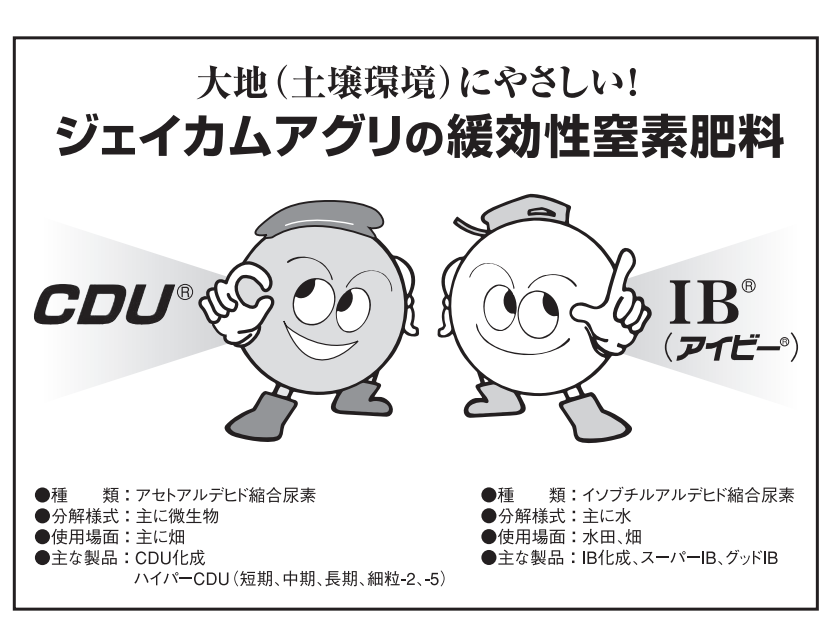

鉢花栽培において省力目的で主に利用されている緩効性肥料は,弊社の銘柄では,被覆複合肥料「ロング」と緩効性窒素質肥料「IB窒素」である。

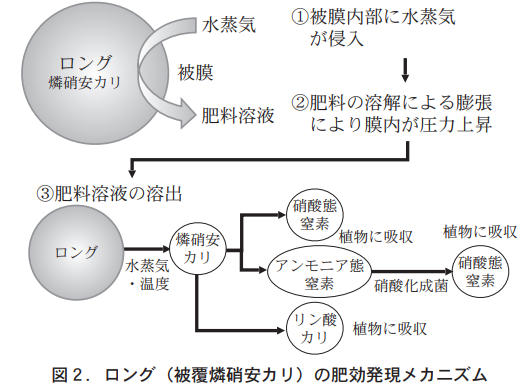

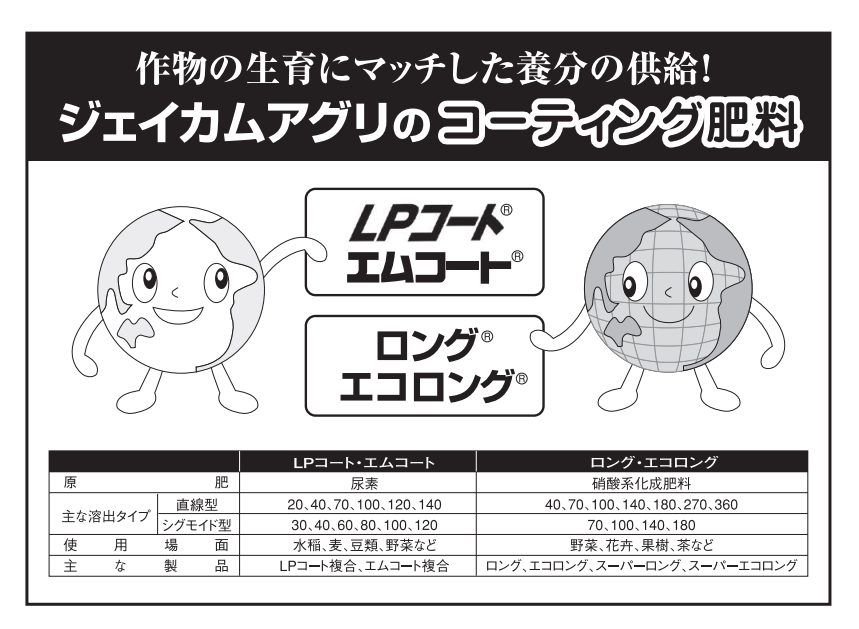

ロングは燐硝安カリを種化成としてポリオレフィン系樹脂でコーティングした被覆肥料であるが,種化成として窒素,リン酸,カリの成分比が異なる複合肥料を使ったものや微量要素入りなどの銘柄が提供されている。ロングは土壌中に施肥されると被膜内部へ水蒸気が侵入し,徐々に燐硝安カリが水溶液となって外部に溶出し肥効を発現する(図2) 。

このためロングの安定した窒素肥効を得るには土壌と混和することが大切であり,専ら鉢上げ時や鉢替え時の元肥として使われている。窒素溶出タイプはリニア型とシグモイド型に大別され,窒素溶出期間も40日〜360日の様々な銘柄が用意されている。なお現在では,ロングはコーティング被膜の光崩壊性がさらに高められたエコロングシリーズへと転換されている。

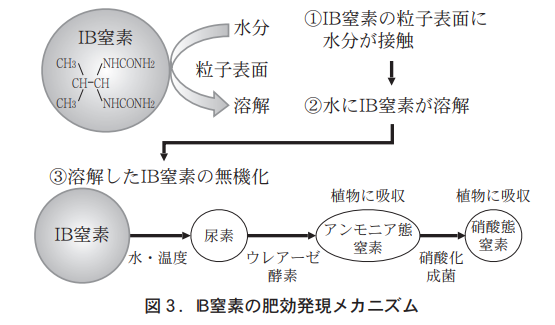

一方,IB窒素はイソブチルアルデヒドに尿素が結合した有機化合物で窒素含量は31%である。これは加水分解反応によって尿素が徐々に放出され,アンモニア態窒素を経て硝酸態窒素へ変化しながら窒素肥効を発現する(図3) 。通常IB窒素にリン酸やカリが混合され,5〜10mm程度に造粒されたIB化成(商品名:IBS1)として販売されている。IBS1は大粒の緩効性化成肥料であるため生産者からの「一鉢当たり何粒施肥すればよいのか?」といった声に応えられる花や野菜に対する置肥としてよく利用されてい

る。

5.緩効性肥料を利用した鉢花栽培

前述したとおり,省力化を目的として緩効性肥料が導入されてきており,以下,ロングおよびIB化成を利用したいくつかの事例を紹介する。

ロングの利用が多い鉢花はシクラメンである。たとえば,岐阜県ではひも利用樋底面給水栽培においてリニア型のロング424−140タイプ2g/5号鉢を元肥とし,150ppmNの液肥を適宜追肥するロングと液肥の組み合わせ体系2),栃木県ではマット底面給水方式のシクラメン栽培においてシグモイド型ロング424−70タイプを4月に元肥として1g/5号鉢,リニア型ロング424−70タイプを9月に4g/5号鉢を追肥し栄養診断によって必要に応じて液肥を追肥する施肥体系3),三重県ではひも利用樋底面給水栽培においてロング424−180タイプを7.5〜10g/5号鉢で全量元肥施用する施肥体系4)によって規格品生産が可能であると報告されている。このようにロングの施肥体系は様々あるが,いずれも生育相に合った養分供給が行える点では一致している。シクラメンの品種や作型,あるいは培養土の種類,経営面などを考慮して最適な施肥体系を選ぶ必要があると思われる。

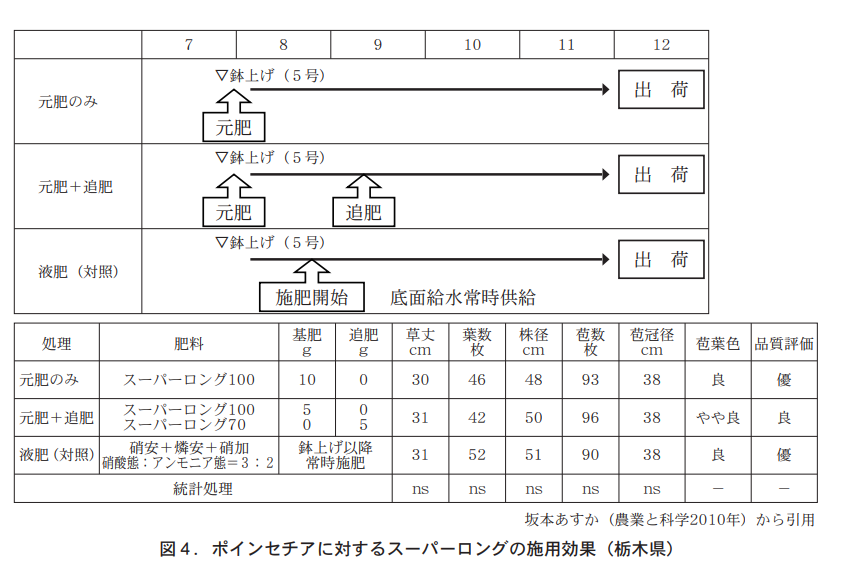

ポンセチアは比較的施肥量が多い発育相転換型の鉢花である。栃木県において行われたひも利用樋底面給水栽培では,図4に示すように,8月初めの定植時にスーパーロング424−100タイプ10g/5号鉢を全量元肥施用することにより液肥主体の慣行栽培と同等な品質となり,施肥量も慣行比で最大で約20%削減できることが認められている5)。

一方,IB化成であるIBS1は花だけなく野菜など鉢もの全般にわたって置肥として使われている化成肥料であるが,鉢花栽培における単独施用は少なく液肥やロングとの併用が多い。単独施用の例では,11月下旬開花の福助作りの鉢ギク栽培においてIBS1を8g/4号鉢で置肥すると,有機質肥料主体の慣行施肥と同等の品質が得られることが認められている6)。

6.まとめ

鉢花は,鉢に培養土を充填し屋内において花や葉を楽しむ鑑賞用植物であるが,生育や品質の良否には培養土の性質と施肥が強く影響する。

望ましい培養土の条件は,適度な硬さ,保水性と通気性をもち,保肥力に富むことであり,この条件を満たすように理化学的性質の異なる用土材料が組み合わされる。通常,有機質用土材料としてピートモスや腐葉土,無機質用土材料として赤玉土や鹿沼土が選ばれ,それぞれの品目の生育に合った性質をもつ培養土が作製され利用されている。

肥料は鉢花に対する養分供給のほとんど全てを担う存在であるが,利用勝手の良さから液肥が広く普及している。しかし,施肥回数の削減や追肥の軽作業化を望む生産者などから省力がねらえる緩効性肥料が注目され,被覆複合肥料ロングを利用した全量元肥施肥や大粒のIBS1による置肥などの省力施肥技術が開発されてきており,適用される鉢花品目も徐々に増えてきている。

今後,鉢花栽培における緩効性肥料の利用を促進するため,培養土の性質に左右される鉢内環境の把握と緩効性肥料の窒素肥効への影響解明,ならびに現在限られた品目にしか設定されていない施肥基準の他品目への拡充などを図っていく必要がある。

引 用 文 献

1)細谷 毅,花卉の栄養生理と施肥,農文協,1995.

2)住井正康,シクラメンの底面給水栽培におけるロング肥料の活用,

農業と科学12月号,1989.

3)高橋 正,肥効調節型肥料を利用したシクラメンの施肥管理技術,

栃木県農業試験場研究成果集24,2005.

4)西田悦造・中野 直・鎌田正行,シクラメンの底面給水栽培における施肥法に関する研究,

三重県農業技術センター研究報告22,1994.

5)坂本あすか,ポインセチアの養分吸収量と肥効調節型肥料を用いた省力施肥管理技術,

農業と科学3, 4月号,2010.

6)細谷 毅,鉢ギク,農業技術大系,土壌施肥編,農文協,1998.

2020年本誌既刊総目次

<1月号>

§令和時代に向けて

ジェイカムアグリ株式会社 管理本部長 安藤 嘉章

§鹿児島県島しょ地域における

サトウキビ栽培土壌の理化学性の実態

鹿児島県農業開発総合センター 餅田 利之

§アールスメロンの紐栽培

肥効調節型肥料の全量基肥と吸肥・吸水パターン

元 岡山大学農学部 桝田 正治 山岡 史和

<2月・3月合併号>

§日本土壌インベントリー(e−土壌図II)

が目指す土壌情報の発信

農研機構農業環境変動研究センター

環境情報基盤研究領域 土壌資源評価ユニット 高田 裕介

§沖縄県の主要3土壌における肥効調節型肥料を

利用したオクラ春植え栽培の省力施肥について

沖縄県農林水産部 農業研究センター 名護支所

主任研究員 田中 洋貴

<4月号>

§硬質小麦の高品質安定生産を実現する

省力施肥技術の開発

三重県農業研究所 農産研究課

三重県農業研究所 農産研究課

研究員 内山 裕介

(現 四日市農林事務所 四日市鈴鹿地域農業改良普及センター 鈴鹿普及課 主任)

§苗箱まかせとプール育苗は相性抜群

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

<5月号>

§山形・宮城の伝統野菜(里芋各種)

産地における土壌調査

宮城大学 食産業学群 齊藤 秀幸

§肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・

Nutricote)の特性について(その1)

柴田技術士事務所 柴田 勝

<6月号>

§肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・

Nutricote)の特性について(その2)

柴田技術士事務所 柴田 勝

§茶園土壌の地力向上のための土壌・施肥管理

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

郡司掛 則昭

<7月号>

§肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・

Nutricote)の特性について(その3)

柴田技術士事務所 柴田 勝

§愛知県における土壌データの活用について

愛知県農業総合試験場 瀧 勝俊

<8月・9月合併号>

§密苗Ⓡにおける播種時緩効性肥料

「マイクロロングトータル280−100」の施用効果

渡島農業改良普及センター 主査

辻 敏昭

§グローバルGAPにおける土壌肥料管理の留意点

宮城大学 食産業学群 齊藤 秀幸

<10月号>

§ICT技術を利用した次世代型の

主食用米の多収技術構築

株式会社ファーム・フロンティア

山形大学農学部 客員教授 藤井 弘志

§露地野菜の畝連続栽培における

セル苗全量基肥を用いた省力技術の試み

鹿児島県農業開発総合センター

生産環境部 土壌環境研究室 加治屋 五月

<11月号>

§パッションフルーツ基肥一発施肥方法の確立

岐阜県農業技術センター 鈴木 哲也

§全量基肥施肥による促成栽培ナスの省力化

福岡県農林業総合試験場 森田 茂樹

<12月号>

§都市ゴミ溶融スラグの肥料化と応用展開

静岡大学学術院農学領域

応用生命科学科 准教授 一家 崇志

§鉢もの花き栽培における

緩効性肥料による省力施肥

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店 郡司掛 則昭

§2020年本誌既刊総目次