第722号 2020 (R02) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/7

肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・Nutricote)

の特性について(その3)

柴田技術士事務所

柴 田 勝

10)ロングを使用した施肥法について

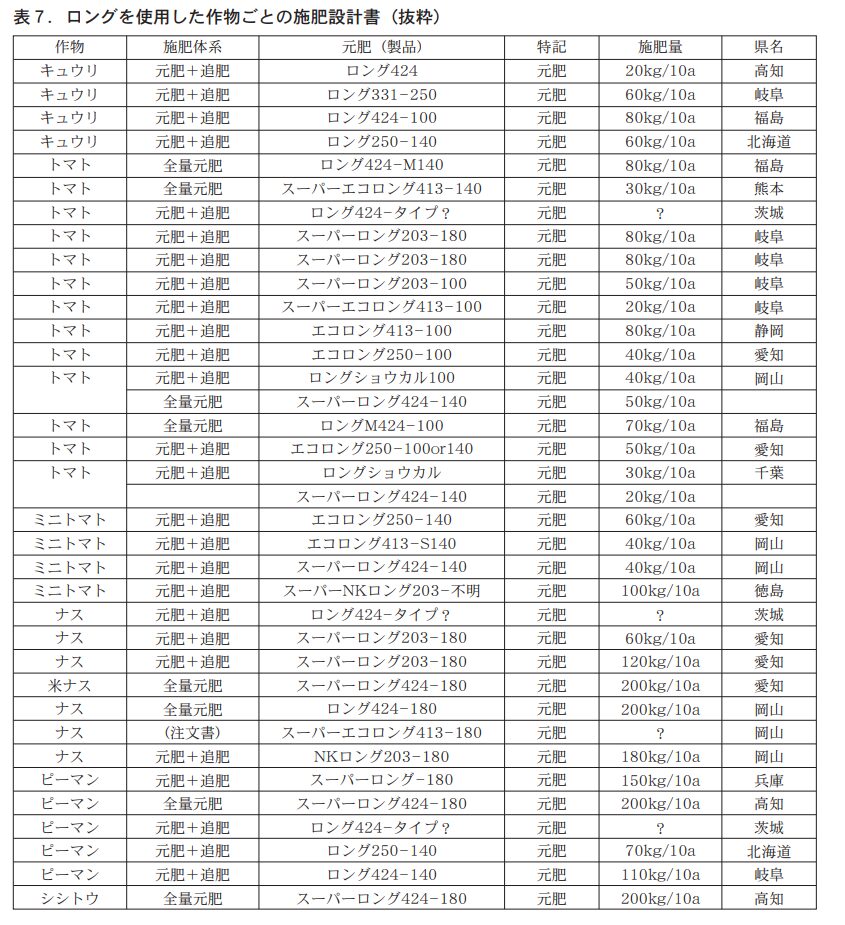

ロングは多くの作物についての各県の栽培状況に合わせた肥効試験や普及試験を経て,新たな施肥設計書が考案され,全国的に普及している。栄養成長と生殖成長が同時並行的に起こる果菜類では,実のなり方を見ながら養分の追肥時期や追肥量を判断する必要があるので,追肥は高品質・多収穫を実現するには重要な技術である。

ロングのすぐれた養分供給性能を基に,追肥技術の平易化を図る元肥重点型施肥体系が整備されてきた。表7に挙げた施肥設計の実例はロングを元肥として施肥し,作物の生育状態を見ながら適量の追肥を行う施肥法となっている。水稲では全量基肥施肥体系が普及しているが,栽培期間の長い果菜類では作物の顔を見ながら施肥を行う,元肥重点+追肥の施肥体系が大部分を占めているが,ロングを使用した施肥設計では慣行施肥法に対し追肥量は控えめとなり,省力出来る。

施肥設計に採用されているロングは,現地の施肥体系を踏襲しながら銘柄やタイプが選定されており,多様である。また,ロングを使用した全量元肥施肥法への移行やロングを追肥に使用する進歩的施肥法もある。

ロングやハイコントロールにはすでに多くの試験データが蓄積されているが,平成21年以降に公表された試験結果を 「果菜類」 ,「葉茎菜類」 ,「根菜」 ,「果樹」 ,「花卉・花木」 ,「工芸作物」 ,「林業・コンテナ苗」の区分で集約した「ロング・ハイコン試験データ集」がジェイカムアグリ㈱で取り纏められており,研究内容を知ることができる。それによれば,最近では園芸分野における色々な作物についての根域施肥法が研究され,ロング・ハイコントロールが取り上げられている。

11)ロングを使用した根域施肥法の事例紹介

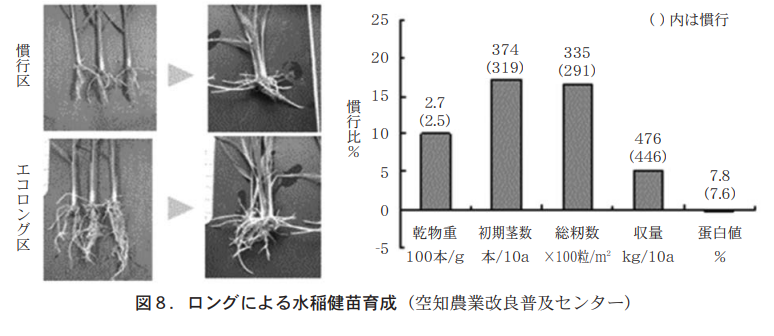

(1)ロングによる水稲健苗育成

水稲育苗法に発根力に優れる「畑苗代」という方法があった。寒冷地では移植後の苗の活着が収量に影響することが知られており,管理しやすい「水苗代」で「畑苗代」同等の根張りの良い苗を育てるために,ロング424−100を50g〜100g程度,育苗箱に施肥して育苗を行う方法が新たに開発された。ロング区の苗の発根力は高く,定植後良好に生育し,収量が慣行に優ることも確認され,東北〜北海道に普及している(図8) 。

(2)果菜類の局所施肥

全層施肥が主体であった園芸作物でも,コーティング肥料の登場により,局所施肥法が実証されている。

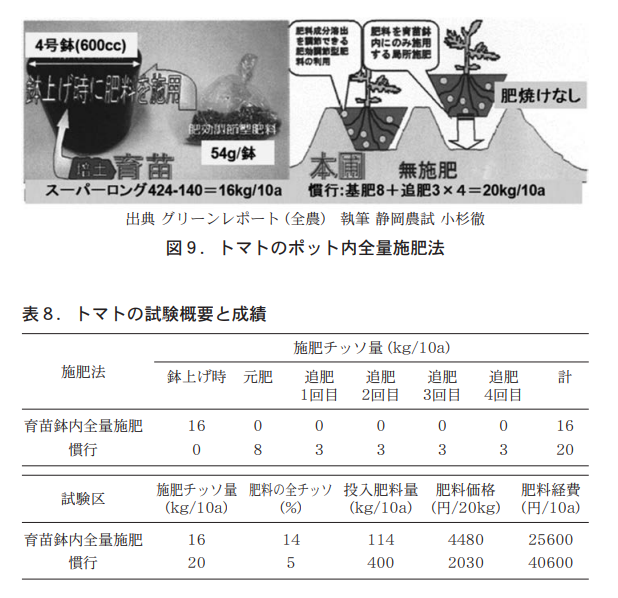

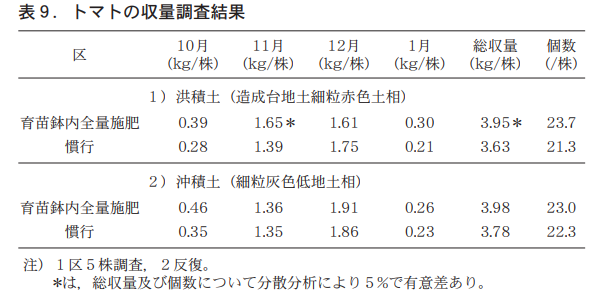

①トマト:ポット内全量施肥法(静岡県農業試験場土壌肥料部)

トマト苗を4号鉢に鉢上げする際に培土とともにスーパーロング424−140を加えてトマト苗を育苗し,苗が成長したらポットから抜き取り,本圃に移植するだけの全量元肥施肥体系である。(チッソ施肥量は20kg→16kg/10aに減少) 。収穫量は慣行をしのぐ成果を収めた実用性ある施肥法である(図9,表8,表9) 。

鉢内全量施肥法は,施肥作業から解放されるため,施肥以外の収穫や摘心等,他の作業に専念でき,規模拡大も可能となる。本圃で施肥が不要のため,定植よりかなり前に,畝立てをしても問題なく,畑づくり作業の分散が可能となる。このような施肥法を普及させるには,ポットに一定量のロングを施肥する安価な計量設備の開発支援も必要である。

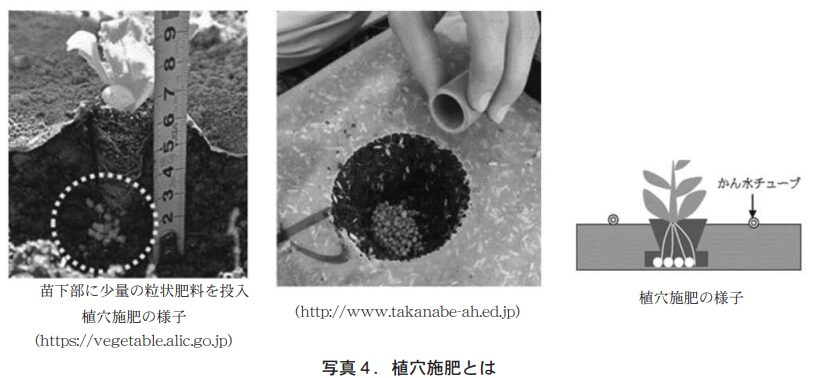

(参考)植穴施肥とは(写真4)

文字通りに苗を定植する場所に植穴あけ器で穴をあけて,そこに必要量の肥料を落とし込んで土壌と混合後に苗を定植する施肥法である。定植後に発根した新根が直接肥料に接触するので,硝酸態チッソを含むロングが使用されている。併せて,この研究ではレタス苗を移植する移植機に植穴に肥料を定量施肥する付属設備の開発研究も行われた。葉菜類の作付面積が大きい農業法人では定植労力の削減は特に重要な課題であり,苗移植時に定植と施肥を同時に行う機械の開発は進むものと思われる。マルチ被覆が一般化している栽植密度が高い野菜類には,追肥の手間削減も加わり,ロングの活躍場面は拡大する。

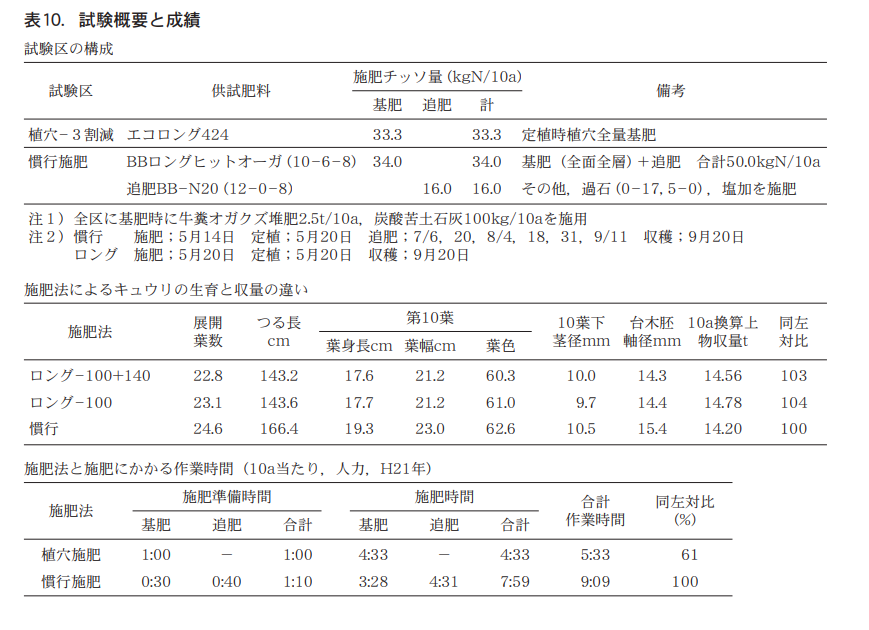

②キュウリ:定植時植穴全量基肥(長野県南信農業試験場)

エコロングを植穴施肥した,キュウリの露地普通栽培において減肥と追肥の省力化が可能な施肥技術が開発された。5月下旬定植で収穫時期が9月下旬の場合,エコロング100タイプ単用または140タイプに100タイプを30%配合して用いる。本施肥法では慣行の施肥法と比べ3割減肥しても同等の上物収量が

得られる。また,追肥が省略できることによる施肥の省力効果が高く,肥料経費も削減できる(表10) 。

③セルリー:定植時植穴全量基肥(静岡県農林試験場)

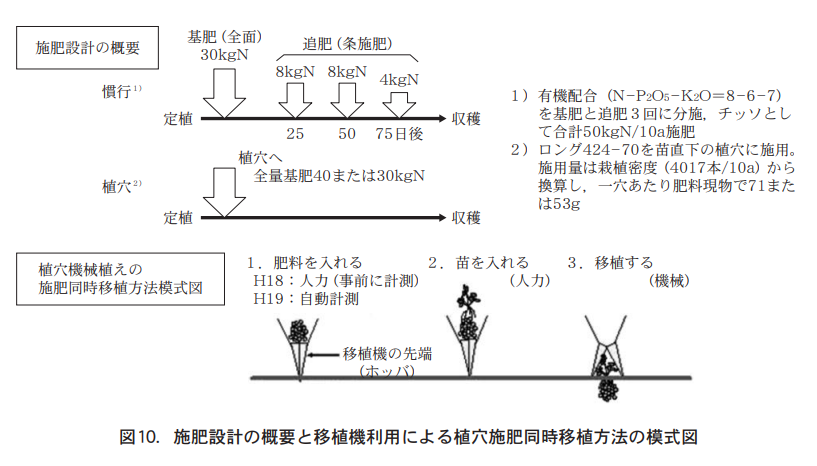

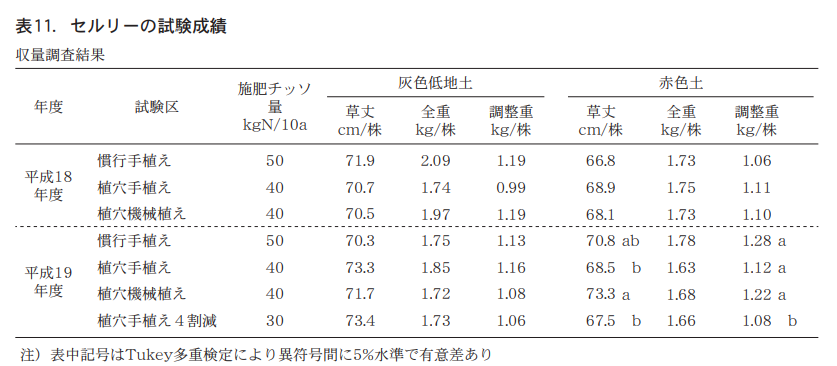

セルリーは栽培期間が長期にわたり,また施肥チッソ量が多い野菜である。収量を低下させることなく,施肥チッソの利用率を高めて減肥を達成するためには,肥効調節型肥料を用いた施肥が有効である。セルリー栽培において被覆肥料(ロング424−70)を用いた植穴施肥に加えて移植機を利用した植穴施肥同時移植について検討された(図10) 。

植穴にチッソ施肥量を50kgから40kg/10aに減肥してロングを施肥し,セルリー苗を定植する栽培法でも慣行施肥法と同等の収量が得られる。移植機を利用する植穴施肥同時移植により,慣行栽培の1/3程度に労働時間の低減が可能になり,減肥とともに省力化が可能になる(表11) 。多数定植する葉茎菜類苗の機械移植機は進歩し,その普及は拡大していると推定されるが,それらに自動の肥料定量供給機が装着できるようになると,葉菜類への植穴施肥法はさらに増加するものと思われる。

(3)樽状大型ポット栽培

強化発泡スチロール製のすり鉢状の樽の中に,土の代替となるヤシガラ繊維と追肥を必要としない全量基肥用の専用肥料(ハイコントロールがベース)を加える栽培方式である。土作りが不要なことや,自動潅水設備が付属しているので水管理が簡便になり,水耕栽培よりも低コストな栽培法であるという評価が出ている。1ハウスにポット850個という事例もある。

(4)根域制御栽培の今後の展開

根域制御栽培の事例は色々ある。一農場で使用される肥料需要量は大きくないかもしれないが,栽培に関する設備や機器の進歩は著しく,新しい栽培法を採用する農業者は増加するだろう。地植えが一般的であったイチゴ栽培は,農家高齢化への対応や圃場管理の容易さ,安心安全の要求などから今や高設栽培が主力となろうとしている。

圃場管理の機械化が進むにつれ,多くの作物の根域制御栽培は増加すると予想される。この栽培法に適した硝酸態チッソを含むロングやハイコントロールの活用場面は拡大すると予想される。

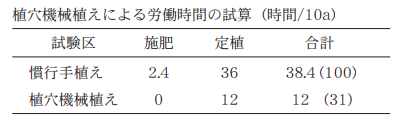

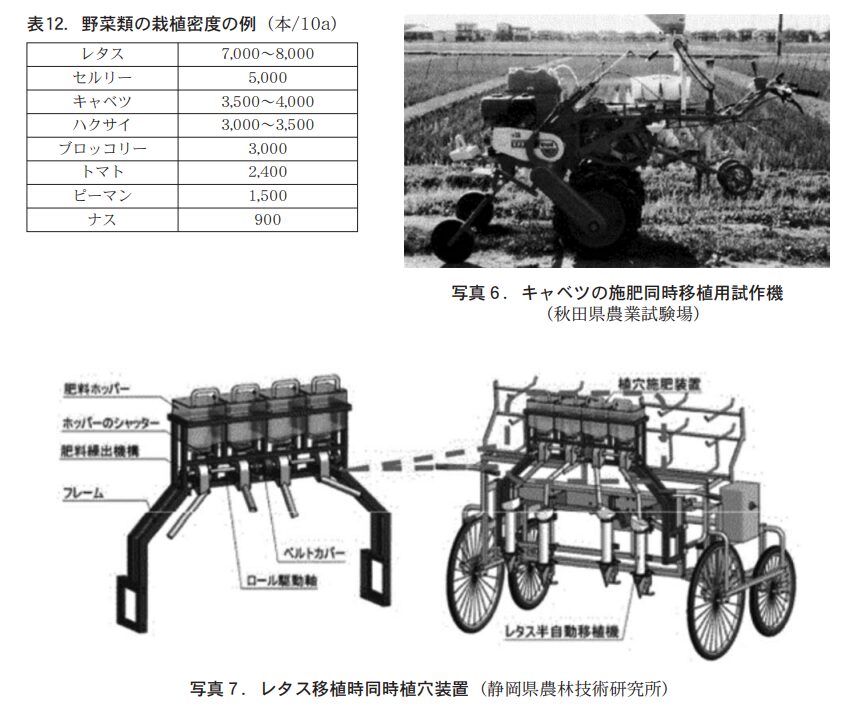

12)根域制御栽培へのロングの需要拡大に向けて

農業の労働力をもっとも必要とするのは定植作業と収穫作業である。水稲においては苗植えと施肥が同時に行える乗用施肥田植機が実用化され,収穫においては今や乗用刈り取り機から無人刈り取り機の開発を指向する時代となった。これからは栽植本数が多い葉菜類の定植時の労力削減が重要な課題と考えられる。すでに野菜用粒状局所施肥機の開発が試みられているが,更に使い勝手の良い機械の開発が進むものと思われる(表12,写真6,7) 。

農機メーカーがこの機器開発を行うに際して,植穴施肥やポット施肥などの局所施肥に最適な硝酸態チッソを含むロングを使用するメリットを説明し,設計に織り込んでもらう必要がある。ティーパックにロングを充填した,”オクダーケ”の商品化に際して,ロングの特性を説明し被膜に傷をつけないように摺切り板をブラシに変える工夫を加えて製造工程を完成した体験がある。施肥機器開発の初期段階から農機メーカーとタイアップすることは植穴施肥法へのロングの需要拡大にとって重要であると考える。

愛知県における土壌データの活用について

愛知県農業総合試験場

瀧 勝 俊

1.はじめに

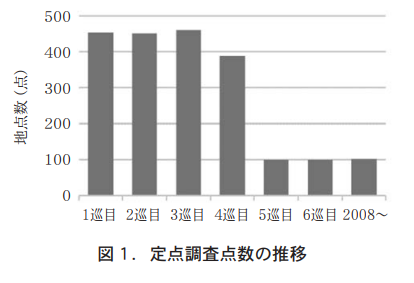

本県には,土壌データとして,調査,研究,行政対応を通じて多くのデータが蓄積されている。紙ベースのもの,デジタル化されたもの様々である。日常的に活用されているものとしては,国の事業として1940年代から継続実施されている土壌保全調査事業の成果としてまとめられた地力保全基本調査総合成績書1) ,土壌図2) ,土壌環境基礎調査成績書3) などの定点調査のデータがある。本県においては,1979年からの土壌環境基礎調査において約450点の定点を調査していたが,1998年から事業が組み替えられ,調査点数が1/4となった(図1) 。

定点調査では,5年おきに同一ほ場の土壌断面調査,土壌分析,土壌管理の実態調査を実施してきた。一方,長期の土壌,施肥管理が土壌,作物生育に及ぼす影響を調べることを目的とした基準点調査について,水田では,今年で95年目となる五要素長期連用試験(安城市)及び土壌改良を目的とした連用試験(日進市)を,畑では,試験場内(長久手市)で,有機物連用試験を実施してきた。五要素長期連用水田以外の連用試験は,場所の変更を余儀なくされての中断や継続の意義を問われて中止の憂き目に遭ったこともあり,継続年月は長期連用水田には遠く及ばない。野菜畑における有機物連用試験は,その他にも設置され,かつて国の指定試験地であった東三河農業研究所(豊橋市)においても鉱質土壌における土壌改良を目的とした長期有機物(汚泥を含む)連用試験が実施されていた。

それらの調査結果,試験成果については,研究報告等や学会等において数多く報告されており,その成果は,本県の施肥基準4) ,有機質資材施用基準5) への反映をはじめ現場指導にも広く活用されてきた。ここでは,それらの調査結果,研究成果の活用事例の一部を紹介し,今後さらにどのような形でデータを蓄積し,活用するのが望ましいかを提案したい。

2.定点調査データの活用

(1)成果の活用事例

まず最も日常的に活用されている事例としては,普及組織や行政,一般県民からの問い合わせに対する対応である。例えば「〇〇地域の土壌はどんな土?その特徴は?」 ,「一般農耕地の重金属含量を教えて?」 ,「昔と比べて今の水田土壌中の○○含量の増減は?」等々の問い合わせには,前述の地力保全基本調査総合成績書,土壌図,土壌環境基礎調査成績書が活躍している。それ以前のデータについては,昭和24年からの低位生産地調査の成績書まで遡ることができる。

(2)成果の公表

定点調査のデータは,1984年と1996年の2回,農業総合試験場刊行の冊子「農業の新技術 6,7) 」に成果として取りまとめられている。前者は,地力保全基本調査成績書及び土壌図の解説版としての位置づけ,後者は,年次推移に主眼を置いている。また,1978年と1988年に研究報告 8,9) として取りまとめられており,その概要は,「作土深,腐植含量の減少」 ,「塩基のアンバランス化の進行」 ,「畑におけるリン酸含量の増加」 ,「グライ土水田における遊離酸化鉄の減少」 ,「水田土壌のリン酸の増加傾向と適正化への移行」 ,「土壌有機物の消長は有機物施用の有無と関係が深いこと」などである。

(3)施肥基準,有機質資材施用基準への反映

定点調査から畑におけるリン酸過剰の実態が明らかとなったことから,減肥試験が実施され,その結果に基づいて減肥基準が策定され,施肥基準に盛り込まれている。また,腐植含量不足の実態は,有機物連用試験を実施する根拠となった。また,有機質資材施用基準の決定において,汚泥については,土壌中亜鉛含量等重金属の蓄積量を根拠に決定した。それは,定点調査の結果に基づく賦存量を基準に蓄積量の予測を行い決定された。

(4)土壌診断基準値,土壌診断プログラムへの活用

本県では,作物ごとに土壌診断基準値を設定している。その適正塩基飽和度は県内土壌の平均的なCECを中心に3区分され設定されている。また,診断基準値については,JAあいち経済連が実施している土壌診断の判定基準にも活用されており,その基準は県内で統一されている。

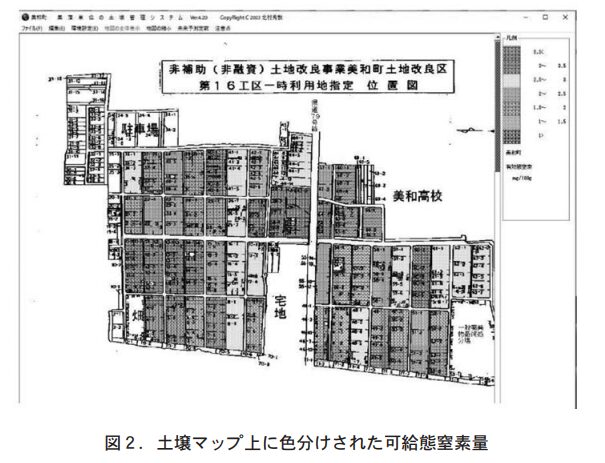

(5)地力マップの作成と活用

土壌調査から派生した成果として,1990年から土壌統ごとの窒素発現量の特性値を示した地力マップの作成を始めた。その後,県内の主な水田地帯で地力マップ作成のための調査を実施し,その結果を,地図として図示できるプログラムを開発,2002年にマニュアル 10) としてまとめた。それは,県内18地区を網羅しており,一筆ごとに色分けでき,将来予測もできるプログラムである(図2) 。各産地で,施肥対応の資料として活用されてきたが,現在は,そのプログラムの管理責任の問題から積極的に利用は進めていない。

(6)地力増進地域の指定

本県においても地力増進法に基づいて地力増進地域の指定がなされてきた。そのバックデータとなっているのが,土壌保全事業で蓄積された調査データであることは言うまでもない。過去に5か所の指定がなされ,物理性,化学性の改良について現地の協力を得ながら対策を進め,2010年に指定された地域の指定解除がすべて完了した。

(7)研究への応用例

定点調査で得られた各土壌統の面積と土壌炭素含量の結果から,県内から発生するメタン量を推定 11) した。県全域を網羅し,県全体の農耕地の実態を反映する統計データとするためには,土壌環境基礎調査時程度のデータ数が必要であると考える。

3.基準点調査をはじめとした連用試験データの活用

(1)畑(有機物連用試験)のデータ活用

試験場内の堆肥(牛ふん堆肥,豚ふん堆肥)連用試験の結果から,「家畜ふん堆肥連用ほ場ではリン酸肥料,カリ肥料の無施用栽培が可能である」を成果情報として発表した(瀧 12) ,2009) 。この他にも,リン酸肥料,カリ肥料の減肥に関する試験研究が行われ,これらの結果に基づいて,窒素成分に比べてリン酸,カリ成分が低いL型肥料が銘柄化され,現場で利用された。現在,県内で流通している系統肥料は,ほぼL型となっている。このことは,県内にBB肥料工場を抱えるJAあいち経済連と農業試験場が共同研究を進めることにより,産地の実態把握,減肥試験,現地実証,製品化,普及が円滑に行われてきたことによると考えられる。

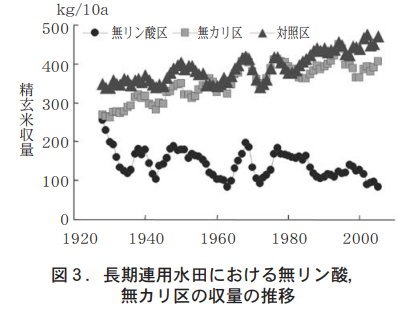

(2)水田(長期連用水田)のデータ活用

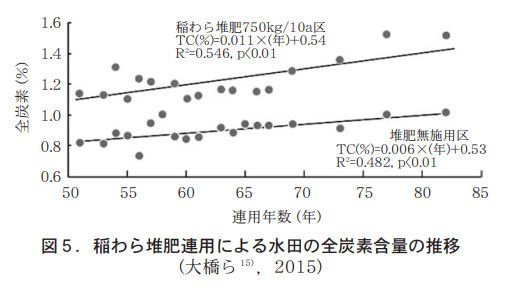

本県では,安城市(旧農事試験場内)の水田において1926年から四要素肥料試験と稲わら堆肥連用試験を実施している。この水田から得られた成果は多く,「収量は,無窒素,無リン酸区では収量の減少率が大きく,無石灰,無カリでは影響が小さかった(塩田ら 13) ,1980)」 ,「堆肥区では,収量増加の効果が顕著である(塩田ら,1980)」 ,「堆肥225kg区における収穫時の由来別窒素は,肥料22%,堆肥13%,土壌65%である(塩田ら 14),1984)」 ,「堆肥施用により還元の進行程度が大きい(大橋ら 15) ,2015)」等が発表されている。

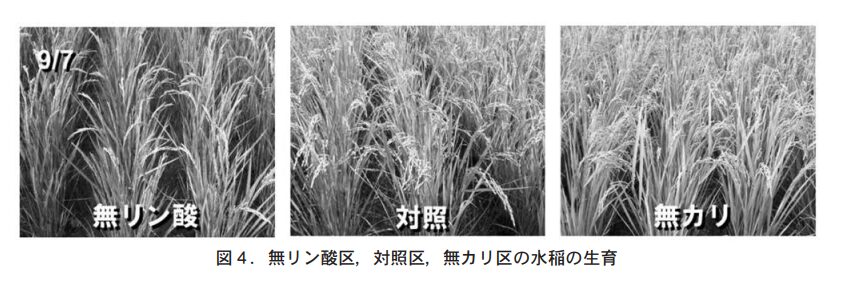

また,長期連用水田の無リン酸,無カリ栽培の試験結果(図3,4)の解析とそれを補う試験結果から,水田におけるリン酸及びカリの減肥が検討され,「持ち出し量分のリン酸,カリを補給していれば少なくともその時点の土壌状態は維持できる」と結論づけられている(池田 16) ,2007)

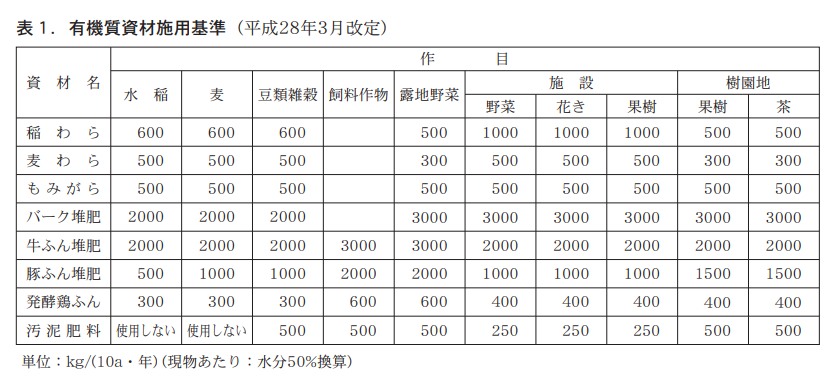

(3)有機質資材施用基準への活用

有機質資材施用基準には家畜ふん堆肥をはじめとした県内で流通している有機質資材の施用基準が示されている(表1) 。

施用量や施用に対する留意事項については,基準点調査をはじめとした有機物連用試験の結果が反映されている。施用効果や注意点として,以下が示されている。

①水田では,図5のように,80年以上,堆肥など有機質資材を施用しなくても土壌中の有機物は減少しない。さらに,堆肥を施用することで,有機物の蓄積した肥沃な土壌になる。

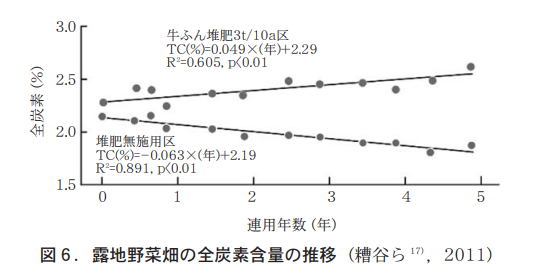

②畑では,図6のように有機質資材を施用しないと,土壌中の有機物が分解して肥沃度が低下する。このため,畑では有機質資材の施用は欠かせない技術である。

③水田単作で作土の遊離酸化鉄が1.5%以下の場合には,秋落ちの防止のため,バーク堆肥,稲わら堆肥の施用量は1000kg/10aを上限とする。特に鉄含量の低いほ場では有機質資材の大量施用は慎む。

④90年間の稲わら堆肥連用試験において,稲わら堆肥区で明確な鉄含量の減少が見られる。堆肥

2000kg/10a程度の施用は,数十年,百年のスケールでみると,鉄欠乏による秋落ちを助長する可能性が高い。

⑤畑土壌の腐植の土壌診断基準値は3〜5%である。黄色土における露地野菜畑の例では,牛ふん堆肥3000kg/(10a・年) ,豚ふん堆肥2000kg/(10a・年)の連用10年で腐植含量は5%に達する。

したがって,地力維持のためには,これら基準量以下の施用で十分である。基準量以上に施用した場合,地下水や河川への硝酸態窒素の流出が極端に多くなり,地球温暖化に大きな影響のある一酸化二窒素の排出が増えるなど環境への大きな負荷をもたらすので,過剰施用は行わない。

4.その他の土壌データの活用

その他にも土壌調査データが活用された事例を紹介する。昭和34年9月に来襲した伊勢湾台風により海水が流入した地域の水稲生育状況及び土壌調査を行った成績書「伊勢湾台風災害跡地稲作実態調査成績 18) 」 ,「伊勢湾台風災害跡地土壌調査成績 19) 」に掲載されている塩害の実態及び除塩経過については,東日本大震災時に,現場復旧に向けた研究成果として情報提供した(図7) 。

5.今後の方向性についての提案(現場で求められるデータの活用方法に向けて)

(1)作物の生産性に主眼を置いた土壌調査の実施

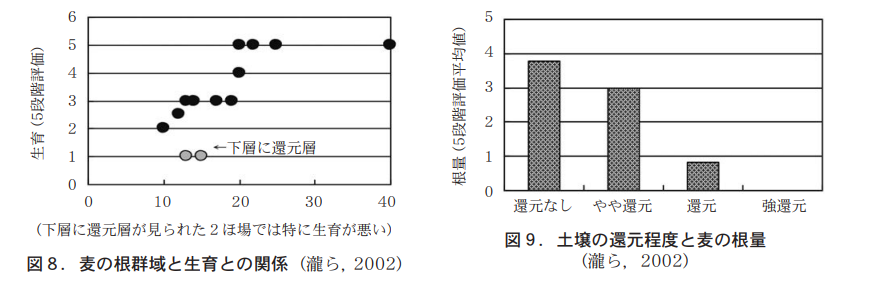

土壌断面調査については,土壌調査結果と作物の生産性とを関連付けてまとめることにより,生産現場に提供できる情報が格段に増えると考える。そのため,作物の根系と土壌調査結果の関連付けを行い,さらに地上部の生育,品質との関係性を考察することが重要であると考える。例えば,「麦の生育と主要根群域との関係 20) (図8)」 ,「麦の根量と土壌の還元程度との関係 20) (図9)」 ,「ハウスミカンの収量,品質と土壌診断基準 21) (図10)」などがあげられる。また,施設野菜について,根系と土壌調査結果を図示した資料を作成した(日置ら 22) ,2009) 。図11にその一例(ナスの根量)を示したが,資料には,メッシュごとの土壌調査・分析結果(pH,EC,硝酸イオン濃度,ち密度)も並記されている。それらは産地における土壌改良や施肥位置の決定に有益な情報となると考えられる。

(2)産地を対象とした土壌調査の実施

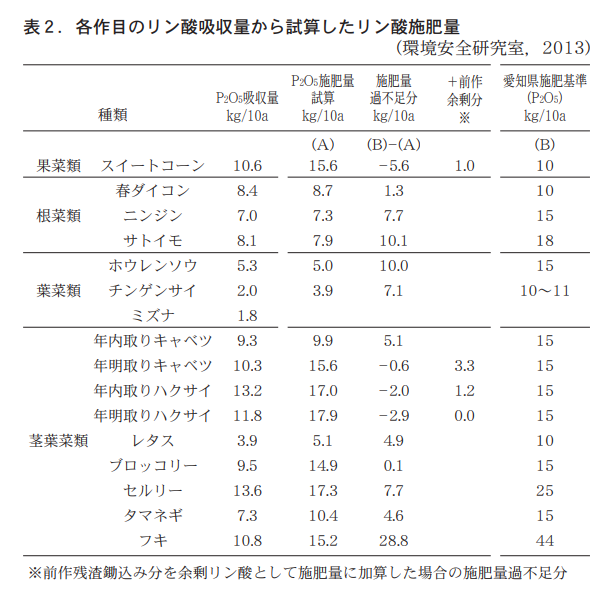

その他の調査事例として,2005〜2007年,畑作物17地域14品目について,栽培管理実態調査,土壌調査,作物収量・成分吸収量調査を実施した。その結果 23) から,作物ごとの施肥量と吸収量の関係や土壌中の養分の多少が明らかとなり,施肥指導に役立つ資料を作成した(表2) 。このように,同じ作物である程度まとまった点数を調査することで,現場の協力も得られやすく,解析もしやすい。また,調査を定期的に実施する際も土壌の変化を産地ごとにとらえることができ,施肥改善や土壌管理指導にも

繋げられやすいと考える。

(3)データの提供方法

JAあいち経済連が,試験場,名古屋大学との共同研究において,県の地図上から様々な農業情報が入手,利用できるシステムを構築しつつある。

近い将来,それに土壌図や土壌データを付加するなど,提供できる情報の充実が図られることになる。

今後は,スマホやタブレット上でほ場管理が可能となるようデジタル情報の整備が進むことが期待される。

(4)物理性診断手法の開発

現場でほ場ごとのきめ細やかな指導を行うためには,土壌化学性の診断以前に物理性の診断が重要となる。根が正常に張れる条件が整っているか否かの判断をし,問題があればその改善を最優先にすべきである。現場の生育不良診断においても,多くの場合,下層土の緻密化や排水不良が原因となっていることが多い。また,果樹,果菜類等品質を重視する作物については,土壌中の水分の移動や保水性を十分把握することが重要であるが,その手段が確立されていないように思われる。そのため,今後は現場で簡易に活用できる物理性診断手法の開発と普及が必要と考える。

6.最後に

今,農業現場では,ICTやAI等を駆使して「誰でも」 ,「簡単に」を目指す技術開発,普及が盛んになりつつある。一方,現場を一つ一つ歩き,生産者個々の声や悩みを聞きながら穴を掘り,土の硬さ,水はけ,根の分布を確認しながら作物の生育について語り合うことで「生産の喜び」を分かち合えるのも確かである。今後,これまでの土壌肥料分野の財産を見直し,命を吹き込むことを土壌肥料関係者一丸となって議論していくことが望ましいと考える。

参 考 文 献

1)地力保全基本調査総合成績書.愛知県.p.1−785(1978)

2)愛知県土壌図.愛知県農業総合試験場.p.1−33

3)土壌環境基礎調査(定点調査)成績書(尾張東部地域).

p.1−149 (1979) 〜土壌環境基礎調査(定点調査)

成績書Ⅳ(尾張西部地域).p.1−91(1997)

4)農作物の施肥基準.愛知県.p.1−281 (2016)

5)農作物の施肥基準.愛知県.p.22(2016)

愛知県の主要産地における野菜の養分吸収量と土壌実態.

愛知県.1−40(2013)農業の新技術No.73.p.1−91(2002)

6)農業の新技術.No.21.愛知県.p.1−54(1984)

7)農業の新技術.No.68.愛知県.p.1−54(1996)

8)長谷川徹ら.愛知県下の農耕地土壌の地力変化の実態.

愛知農総試研報A10.182−195(1978)

9)池田彰弘ら.愛知県耕地土壌の地力の実態.愛知農総試研報20.329−338(1988)

10)農業の新技術「愛知県の土壌管理システム」 .No.73.愛知県.p.1−91(2002)

11)瀧勝俊ら.愛知県下の水田土壌肥沃度の変遷にともなう,メタン,

二酸化炭素生成量の変動推定:土壌環境基礎調査の結果に基づいて.

日本土壌肥料学会講演要旨集39(1993)

12)瀧勝俊ら.家畜ふん堆肥連用ほ場におけるリン酸肥料,カリ肥料無施肥栽培.

平成21年度「関東東海北陸農業」研究成果情報(2009) .

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto21/#10

13)塩田悠賀里ら.四要素及び堆肥の長期施用による

水田土壌の理化学性の変化と水稲の生育について.

愛知農総試研報12.52−60(1980)

14)塩田悠賀里ら.水稲の窒素吸収からみた堆肥連用の短期及び長期的評価.

愛知農総試研報16.43−51(1984)

農業の新技術.No.68.愛知県.p.1-54 (1996)

15)大橋祥範ら.稲わら堆肥89年間の連用がイネの収量.リン収支に及ぼす影響.

愛知農総試研報47.23−30(2015)

16)平成22年度関東東海北陸・土壌肥料部会秋季研究会.

土壌診断に基づく施肥節減実践の課題と展望(2010)

17)糟谷真宏ら.牛ふん堆肥または豚ぷん堆肥を連用する

黄色土野菜畑における5年間の養分動態.

愛知農総試研報43.137−149(2011)

18)昭和35年臨時報告 伊勢湾台風災害跡地稲作実態調査成績.

愛知県農業試験場.p.1−132(1961)

19)伊勢湾台風災害跡地土壌調査成績.愛知県農業試験場.p.1−31(2010)

20)愛知の土壌と土づくり.愛知県.p.45−46(2005)

21)瀧勝俊ら.ハウスミカン園の土壌特性と改良目標の一試案.

愛知農総試研報37.117−125(2005)

22)日置雅之ら.施設野菜の根系構造.愛知県農業試験場.p.1−117(2009)

23)環境安全研究室.愛知県の主要産地における野菜の養分吸収量と土壌実態.

愛知県農業総合試験場.p.1−40(2013)