第720号 2020 (R02) .05発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/5

山形・宮城の伝統野菜(里芋各種)産地における土壌調査

宮城大学 食産業学群

齊 藤 秀 幸

1.はじめに

近年,全国各地において伝統野菜(地域在来種)の再発見・再活用が盛んである。「伝統野菜」に明確な定義はないが,①ある地域で世代を超えて栽培され,②栽培者自らの手で種とりや繁殖が行われ,③特定の料理や用途に用いられる野菜と考えられる(山形在来作物研究会,2010) 。それらは地域の貴重な遺伝資源であるとともに,地域の歴史を今に伝える文化遺産でもある。また,その風味は当該地域の土壌の状態と密接であるといわれている。換言すれば,その独特の風味は他の地域で栽培するとなかなか出せないといわれている。

一方,山形県や宮城県には里芋の地域在来種が各種みられる。両県では秋に河川敷等で芋煮会を行うことが多く,いわば秋の風物詩となっている。たとえば,山形県内陸部では醤油味で牛肉を使用し,宮城県では味噌味で豚肉を使用することが一般的とされる。いずれが美味しいかや,風味の感じ方は個人差が大きいと思われるが,風味に及ぼす土壌の物理性・化学性の影響は決して小さくはないと思われる。そこで,本稿では,その関連性を考える上でのひとつの手がかりとして,山形県および宮城県の里芋(地域在来種)産地における土壌調査を行った。

2.山形県および宮城県の主な里芋地域在来種

まず,山形県および宮城県の主な里芋地域在来種を鳥瞰する。いずれも各地域の土壌・気象に馴染んでいるものであるが,正確な由来が定かではない場合が少なくない。また,食味の特徴として「粘り」あるいは「ねっとり感」を挙げることが多いようである。さらに里芋本来の甘みや鼻に抜ける豊かな土の香りを挙げる方もいる。

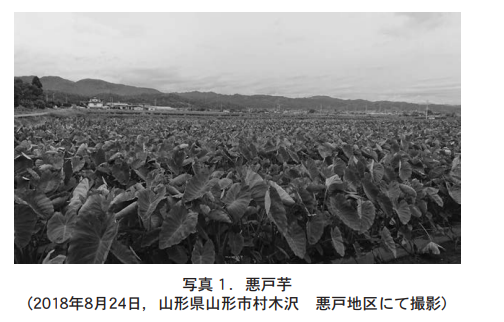

①悪戸イモ;山形市西部の村木沢地区に古くから伝わる地域在来種であり,特に須川沿いの砂壌土の集落(悪戸)で良品が生産されている。葉柄の地際が赤くなるのが特徴で,芋煮などにして食べると,粘りとふわっと溶けるような食感がある(山形在来作物研究会,2010) 。一時は存続の危機にさらされたが(斎藤ら,2001) ,近年,復活し,山形の代表的な伝統野菜となった。「悪戸」という地名は悪土・安久土に通じ,肥沃な土地を意味している(村木沢地区振興会,1989) 。須川(最上川支流)の扇状地(砂壌土)に位置し,蔵王の温泉地から水が流れてくるので,土壌は酸性でミネラルが豊富である。

②甚五右ェ門芋;山形県北部の真室川町大沢の佐藤家(屋号甚五右ェ門)で代々守り伝えてきた地域在来種である。この里芋は赤芽品種群か唐芋品種群に属すると思われ,芋煮にすると,やわらかく,ねっとりとした歯触りがあるのに,口当たりはさらっとしている。ただし,収量は経済品種よりもやや劣っている。

③子姫芋;山形県のほぼ中央部の寒河江市皿沼地区の地域在来種である。ねっとりしたなめらかな食感とほのかな甘みを持つのが特徴である。この皿沼地区は江戸時代には度々洪水に見舞われ,それによって肥沃な砂壌土が形成されている(山形在来作物研究会,2010) 。栽培上の留意点としては「輪作」と「有機質資材による土壌改良」である。3〜4年サイクルで他の野菜を作付けし,堆肥施用を積極的に行っている。

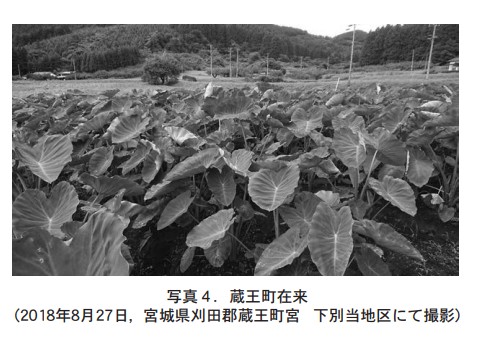

④蔵王町在来;宮城県南部の蔵王町は里芋栽培の県内大産地であり,各種系統が存在しているが,特に下別当(げべっとう)地区が有名である。下別当地区は地形の関係で霜害が少なく,土壌は典型的な火山灰土である。芋は粘りのある食感であり,他の地区で栽培するとこの粘りは出せないとされる。

⑤伊場野芋;宮城県大崎市三本木町上伊場野地区で伝えられてきた地域在来種である。『都道府県別 地方野菜大全』(2002,農文協)によれば,「土垂」系といわれ,粘質で柔らかく,煮崩れが少なく,各種料理にマッチする。ただし,収量は経済品種よりもやや劣る。赤柄が特徴的である。栽培上の留意点としては一度作付けを行った圃場では3年間作付けを行わないことである。

3.各地の土壌調査

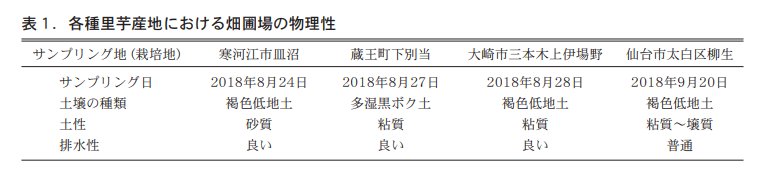

上記の品種のうち,子姫芋,蔵王町(下別当)在来および伊場野芋について,生産地の土壌を採取し(深さ5〜10cm程度) ,分析を行った。なお,参考として仙台市太白区柳生地区の圃場からも土壌を採取した。当該地区の圃場では里芋(品種不明)の生育がきわめて旺盛で葉柄長が1.5mを超えていたためである。サンプリングはいずれも2018年8月〜9月にかけて行った(表1) 。

4.畑圃場の物理性について

調査結果を表1に示す。寒河江市皿沼地区(子姫芋の畑圃場は褐色低地土に分類され,土性は砂質であった。地名に「沼」が付くだけに江戸時代から洪水に悩まされてきた地区でもあり,洪水の度に肥沃な砂壌土が形成されてきた(山形在来作物研究会,2010) 。

蔵王町下別当地区(蔵王町在来)の畑圃場は多湿黒ボク土に分類され,土性は粘質であった。蔵王山麓であるため,緩傾斜地であり,黒々とした土色を呈している。

大崎市三本木町上伊場野地区(伊場野芋)の畑圃場は褐色低地土に分類され,土性は粘質であった。鳴瀬川沿いに位置する低地であるため,水害に遭いやすいとのことである(生産者よりの聞き取り) 。

仙台市太白区柳生地区は名取川沿いに位置しており,畑圃場は褐色低地土に分類され,土性は粘質〜壌質であった。

5.畑圃場の化学性について

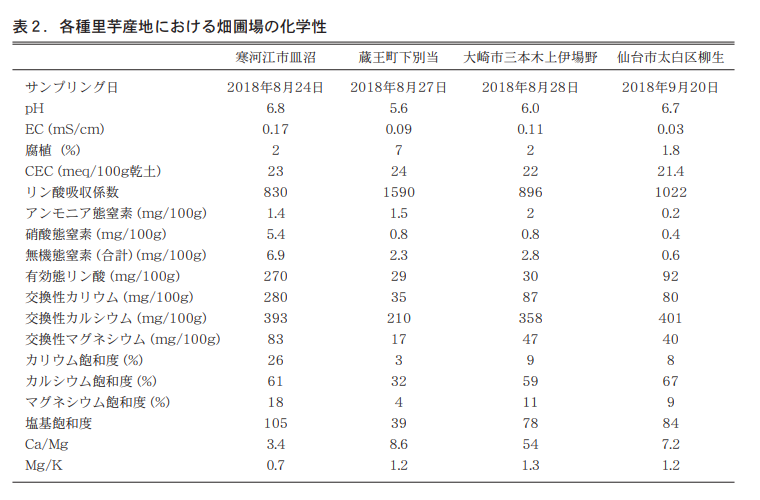

化学性の分析結果を表2に示す。

1)寒河江市皿沼地区(子姫芋);pHが6.8とほぼ中性であった。養分関係については,有効態リン酸が270mg/100g,交換性カリウムが280mg/100gと高かった。カリウム飽和度26%,塩基飽和度105%も目立って高かった。一方,同じ山形県内でも山形市村木沢悪戸地区は酸性土である。子姫芋の食感には「ねっとりしたなめらかさ」 ,悪戸芋の食感には「ふわっと溶けるような」感じがあると言われている(山形在来作物研究会,2010) 。この食感の違いについては,品種特性や土壌の違いについて,今後比較してみる必要があると思われる。

2)蔵王町下別当地区(蔵王町在来);腐植の7%が目立って高く,「ふかふかの土」であった。リン酸吸収係数が1590と高めであった。リン酸吸収係数が高いとリン酸を施用しても土壌に吸着されやすく,当該土壌は典型的な黒ボク土の化学性を示していると考えられた。また,養分関係では交換性カルシウム(210mg/100g)と交換性マグネシウム(17mg/100g)の少なさが目立った。

3)大崎市三本木町上伊場野地区(伊場野芋);決して肥沃とはいえない土壌であるが,草丈が低く,草姿が小ぶりであることを考えると,適正な養分量は賄われていると思われた。

4)仙台市太白区柳生地区;pHが6.7とほぼ中性であった。養分関係については有効態リン酸が92mg/100gとやや多めで,交換性マグネシウムが40mg/100gとやや低めであった。アンモニア態窒素

が0.2mg/100g,硝酸態窒素 が0.4mg/100gと少なかったが,このことは当該地区の里芋の生育が旺盛であったことを考えると少し意外に感じた。

6.まとめ

近年,伝統野菜が遺伝資源として,そして地域おこしの一環として注目を浴びるようになってきた(松本,2012) 。それにともない,里芋の在来種は河川流域で比較的肥沃な地域に多く残っていることが明らかになってきた(松本,2012) 。

本調査についての一応の総括を試みると,

1)里芋の生育に適する土壌pHは6.6〜7.0の弱酸性から中性である(久保井,1978) 。仙台市太白区柳生地区および寒河江市皿沼地区の土壌pHはそれぞれ6.7および6.8と生育に適する程度であったが,蔵王町下別当地区および大崎市三本木上伊場野地区の土壌pHはそれぞれ5.6および6.0とやや低いと考えられた。

2)腐植(%)については,蔵王町下別当地区では高く,その他の地区では低かった。河野・栗波(1992)によれば,腐植質多湿黒ボク土で栽培した里芋では,フルクトース,グルコースおよびスクロースの含量が高いとされている。

3)土壌の種類については,細粒強グライ土で栽培した里芋では各糖類およびヒドロキシプロリン含量が低いと考えられている。ヒドロキシプロリンは可溶性の甘いアミノ酸であり,食味に関係すると推察される(河野・栗波,1992) 。寒河江市皿沼地区,大崎市三本木上伊場野地区および仙台市太白区柳生地区の土壌は褐色低地土であり,グライ土ではないので,土壌の種類が食味に影響している可能性は高いと思われる。

3)土壌の化学性については,寒河江市皿沼地区でミネラルの豊富さが感じられた。

以上のように,今回調査した里芋はいずれも産地としては名高く,食味に優れているという評判であったが,各里芋産地の土壌の性質との間には明瞭な関係は見出せなかった。このことから,土壌の物理性・化学性が里芋の生育に及ぼす影響と風味・食味に及ぼす影響は必ずしも同調しないのかもしれない。産地によっては土づくりに秘けつがあり,いわば「企業秘密」との回答もいただいている。

河野・栗波(1992)によれば,里芋の糖類含量には品種の影響が最も大きく,次いで土壌の種類の影響が大きい。また,里芋における食味の区分は「ぬめりタイプ」と「ほくほくタイプ」に大別され,個人の嗜好性が分かれるところである(松本,2012) 。このように,里芋の風味や食味は様々な要因が複雑に絡み合って評価されるものと考えられる。

土壌の物理性・化学性が里芋の風味・食味に影響を及ぼしている可能性は高いと思われるが,今回の調査では各産地のごく限られたエリアからのサンプリングであったため両者をうまく関連づけることはできなかった。今後,サンプリング数を増やし,収穫物の成分分析を行い,丁寧に官能試験を重ねていくことで,その様相が明確化していくものと思われる。

7.謝辞

本調査を行うにあたり,本学食産業学群食資源開発学類学生の髙内澪奈さん(山形県出身)より調査地の選定や里芋の食味・風味についてご意見をいただいた。感謝申し上げたい。

文 献

1)山形在来作物研究会.2010.

おしゃべりな畑−やまがたの在来作物は生きた文化財−

〜どこかの畑の片すみでⅡ〜.84−85.88−89.山形大学出版会.

2)村木沢地区振興会.1989.

むらきざわ百科.185.山形市村木沢公民館.

3)斎藤秀幸・千坂知行・小黒仁司・高橋信典. 2001.

宮城県内における在来種・有用遺伝子源の調査.

宮城県農業短大学報.49:59−66.

4)タキイ種苗㈱出版部.2002.

都道府県別 地方野菜大全.337.農文協.

5)松本美枝子.2012.

サトイモ−栽培から貯蔵,種芋生産まで.36.42.農文協.

6)久保井 栄.1978.

栽培条件がさといもの生育に及ぼす影響.熱帯農業.21(3);183−188.

7)河野通佳・栗波 哲.1992.

サトイモ塊茎の可溶性糖類およびヒドロキシプロリンの含量と

その変動要因.日本土壌肥料学雑誌.63 (3);196−203

肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・Nutricote)

の特性について(その1)

柴田技術士事務所

柴 田 勝

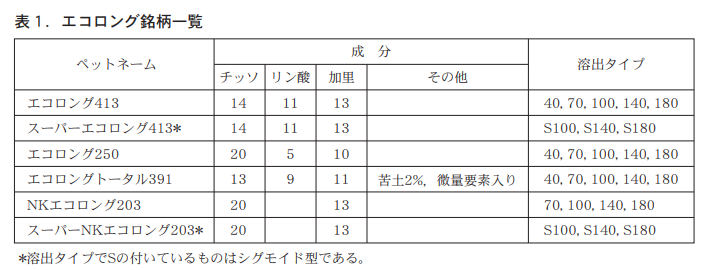

1)被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・Nutricote)とは

被覆燐硝安加里はポリオレフィン系樹脂で50%程度の硝酸態チッソを含む硝酸系化成肥料(燐硝安加里,NK化成)を被覆した肥料の総称である。代表的な銘柄を表1に示す。エコロングの被膜は光崩壊性と微生物分解性を持っている。

その他微量要素入りや溶出日数が270日を超える多くの銘柄が市販されている。

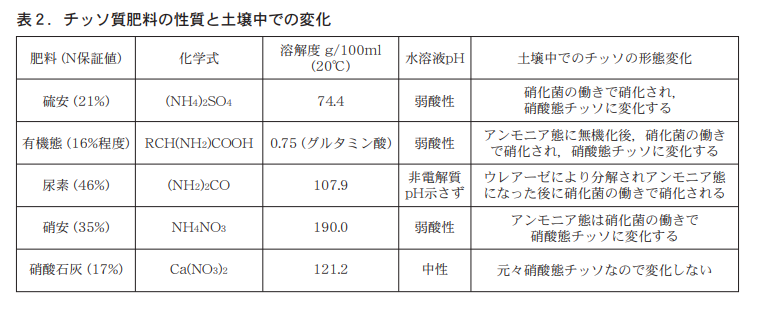

2)チッソ質肥料の性質

土壌粒子は陽イオン交換容量(陽イオンを吸着する能力:CEC)を持っているので,陽イオン養分の土壌中での移動に影響する。一方,土壌の陰イオン交換能は小さい。施肥された,あるいは有機態チッソが無機化されて生じたアンモニア態チッソ(NH4+)は土壌粒子に吸着されるので,土壌中の移動は殆ど見られないが,陰イオンである硝酸イオンは土壌に吸着されることなく土壌水中を移動(拡散)する。尿素は硫安や硝安のような電解質ではないので,土壌のCECの影響を受けないが,土壌中に存在する尿素分解酵素ウレアーゼによってアンモニアと二酸化炭素に速やかに分解されるので,結果的にアンモニア態チッソと同様の挙動を示す(表2) 。

3)土壌中でのチッソ形態の変化について

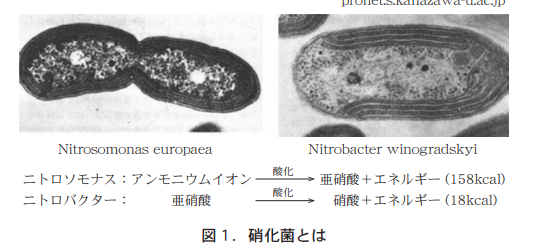

畑地など,陸上において,アンモニア態チッソの硝酸態チッソへの変化(いわゆる硝化)は硝化菌と呼ばれる,①アンモニア態チッソを酸化して亜硝酸にする亜硝酸菌(ニトロソモナス)と②亜硝酸を硝酸に酸化する硝酸菌(ニトロバクター)の働きによって行われる。これらの微生物はアンモニア態チッソと亜硝酸態チッソを体内に取り込み,獲得したエネルギーを使って生育している,畑土壌へ硝酸態チッソを供給する重要な微生物である(図1) 。

多くの畑作物は好硝酸性植物であるので,硝化作用の大小は作物生産に大きな影響を及ぼす。硝化が円滑に行われない場合には作物は順調に生育しにくく,施肥されたアンモニア態チッソはアンモニウムイオンとして土壌中に蓄積し,アンモニア過剰障害が現れやすくなる。

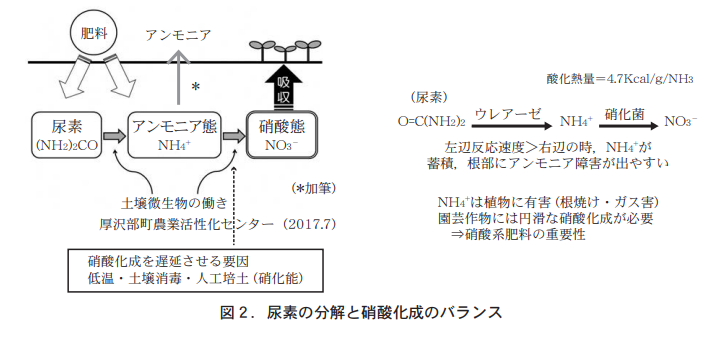

尿素の分解(無機化)は①式のように微生物が菌体外に分泌する分解酵素ウレアーゼによって起こる。

①(NH2) 2CO+H2O→2NH3+CO2

次に②式に示すように生成したアンモニア態チッソは硝化菌の働きで硝化を受けて亜硝酸態チッソを経て,硝酸態チッソとなる。

②2NH3+3O2→2HNO2+2H2O

2HNO2+1/2 O2→2HNO3

土壌中での①尿素の無機化速度と②硝化速度は同調せず,尿素分解速度>硝化速度となっていることが多い。硝化速度に影響(遅延)する外的要因には土壌温度(低温)や土壌消毒があり,これらは硝化菌の活性を低下させる(図2) 。よって,尿素を施肥した場合は土壌中での硝化動向に注意する必要がある。

尿素が分解されて生じる化合物は炭酸アンモニウムの形で土壌中に存在していると考えられる。本来,弱アルカリ性である炭酸アンモニウムはアンモニアと二酸化炭素に自己分解しやすいので,尿素由来のアンモニアは速やかに硝化されないと,アンモニアによる根焼け症状やアンモニアガス障害を引き起こしやすい。

この現象は硫安では起こらない。硫安はアンモニウムイオンが硫酸イオンと結合した弱酸性の化合物であるので,遊離アンモニアとなることはない。ウレアーゼはpH領域6.5〜7.5で尿素を分解する,アルカリ性でも活性を示す特異な酵素である。このpH領域では硝化菌の活性は低下するのに対してウレアーゼ活性は低下せず,このことが尿素分解速度と硝酸化成速度が同調しにくい一因でもある。

尿素を原料にした化成肥料の登録名称には,例えば「尿素硫加燐安48号」のように「尿素」が付記されており,尿素を使用しない「硫加燐安〇〇〇」と区別されている(図3) 。これは苦土石灰などのアルカリ性資材を酸度矯正のために施肥することが多い畑地においては,尿素入り化成肥料を使用した場合は,アンモニアの害が出ないように定植までの日数を余分にとるなど使い方に注意した方が良いことを使用者に知らせるための表示でもある。

人間でも尿路感染した細菌によって尿中の尿素が分解され,生成したアンモニアによる高アンモニア血症から意識障害を発症した症例がある。遊離したアンモニアはすべての生物にとって有毒である。

4)Nutricote,宇宙に行く!

(写真1)

宇宙船内でレタスを栽培し,これを乗員が食べるという写真がインターネットに紹介されている。

宇宙空間で野菜を作るということは,長期にわたる滞在を考えた場合の新鮮野菜の自給を考えてのことであろうが,癒し効果も見逃せない。成人男性の呼気から発生すると試算されるおよそ0.7kg/日・人の炭酸ガスの一部を植物で固定し,宇宙船内の炭酸ガス濃度上昇を調節する手法の一つであるとも考えられるが,発生した炭酸ガスは吸着・分離して,船外に放出する方法がとられている。

培土に施肥する肥料には,硝酸態チッソを含むジェイカムアグリ(株)のNutricote18−6−8+ME(微量要素)270タイプが採用されている。船内温度は21℃〜25℃に維持され,また培地の微生物活性は高くないので,アンモニア態チッソの硝化は遅い。順調に生育したレタスを収穫するには,レタスが好む硝酸態チッソの供給に加えて,その他肥料成分や微量要素を含み,その供給がコントロールされた複合コーティング肥料が必要であり,Made in USAの類似コーティング肥料との比較試験から,溶出コントロール性能に優れたNutricoteが採用された。NASAではその他の作物でも栽培試験が行われているようである。

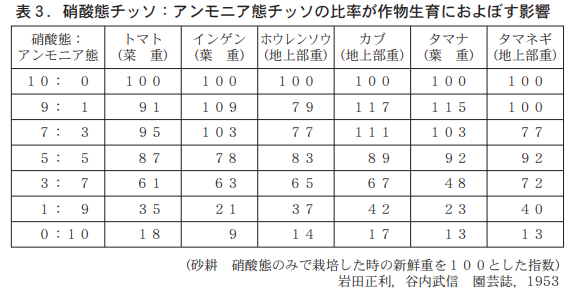

地球上であろうが,宇宙空間であろうが,硝酸態チッソなくしては野菜は育たないという事実が背景にある(表3) 。その内にNutricote,火星に行く!となるかもしれない。

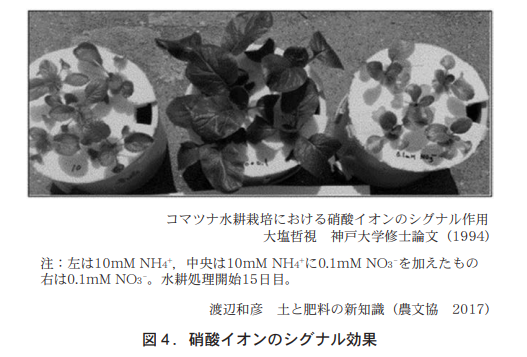

5)硝酸イオンのシグナル効果

コマツナ(好硝酸性作物)はアンモニア態チッソをほとんど利用できないが,1%程度の硝酸態チッソを添加すると劇的な生育を示す(硝酸イオンのシグナル作用) 。硝酸イオンはチッソ養分としての役割以外にアンモニア態チッソを養分として利用する,植物体内のチッソ代謝を活性化する役割も担っている(図4) 。