第717号 2020(R02) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/1

令和時代に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

管理本部長 安 藤 嘉 章

新年あけましておめでとうございます。

令和2年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様に一言ご挨拶を申し上げます。

平成21年10月にチッソ旭肥料㈱と三菱化学アグリ㈱が合併した弊社は,おかげさまで10周年を迎え11年目に入りました。これもひとえに皆様方のご指導・ご支援の賜と存じます。改めまして厚く御礼申し上げます。

昨年は,度重なる自然災害の猛威を間近に目にした年でした。中でも特に関心を持ちましたのは,車を利用した避難や行動時に被災する例が多かったことです。車だから大丈夫という固定観念を捨てなければならないと改めて思いました。車による避難で危険なのは「まだ,大丈夫」と思っている間に周りの水位が上がり車内から脱出できなくなってしまうケースです。避難に有効とみられてきた車ですがリスクも高いと思い知らされました。被害を受けられた皆さまに対しまして,心よりお見舞い申し上げますと共に被災地の復興を心からお祈り申し上げます。

さて,本年は東京オリンピックの開催年であり,前回の東京オリンピック生まれの私にとって感慨深い年になります。躍動する時代の始まりと期待されるところですが,令和時代の日本の最大の課題は人口減と高齢化であり,日本はまもなく最も速いペースで人口が減少する経済大国になると言われております。国立社会保障・人口問題研究所が平成29年4月に発表した将来推計人口によると,人口総数は令和2年の1億2千5百万人が,令和35年には1億人を割り込み,令和42年には9千2百万人まで落ち込むと予測されています。今後の40年間で人口の約4分の1が減少することになります。さらに深刻なのは少子化の加速が問題であり,世代別の15〜64歳の生産年齢人口も40年間で約3分の1が減ると予測されています。

農業を取り巻く環境も年々更に厳しさを増しいくものと予想され,農業資材の削減や農業生産の効率化にICTやロボット技術,人工知能(AI)等の先端技術の導入が加速化していきます。当社としましても企業理念の一つである「日本と世界の農業及び関連分野に肥料事業等を通して貢献する」の認識をさらに高め,これまで養った肥料技術を基に農業従事者の省力化,肥料資源の有効活用,生産コストの低減,環境負荷低減をキーポイントに,令和時代の要請に応えるべく肥料の開発に取り組んでいきたいと思います。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますと共に,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。

鹿児島県島しょ地域における

サトウキビ栽培土壌の理化学性の実態

鹿児島県農業開発総合センター

餅 田 利 之

1.はじめに

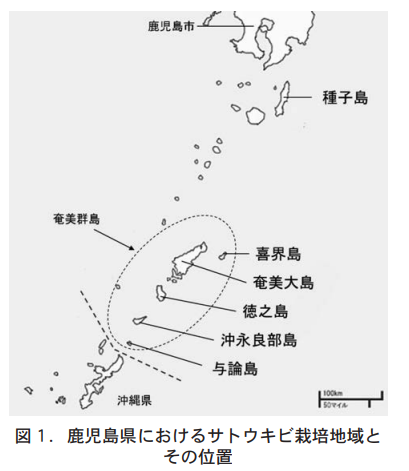

日本におけるサトウキビ栽培は,沖縄県と鹿児島県の島しょ地域で盛んに行われ,鹿児島県における製糖用サトウキビ(黒糖,黒砂糖用は除く)は,北は種子島から南は奄美群島の与論島までの6つの島で栽培されている(図1) 。2017年度のサトウキビの農業産出額は,県全体では作目別で上位10位,総産出額の2.1%にとどまるものの,種子島および奄美群島ではそれぞれ15%,30%と肉用牛に次いで高い割合を占めている。また,主要品目の栽培面積に占めるサトウキビの割合も種子島,奄美群島でそれぞれ31%,57%と高く.サトウキビは本県島しょ地域における主要な基幹作物となっている。

しかし近年,本県におけるサトウキビの単収や生産量は低下傾向であり,単収回復や生産安定は喫緊の課題となっている。台風などの気象災害,病害虫の発生,労働力不足による栽培管理の不徹底などに加え,土壌理化学性の悪化もこの単収低下要因の一つと考えられている。

ここでは,本県におけるサトウキビ栽培土壌の種類や特徴を紹介するとともに,土壌理化学性の実態,およびそこからみたサトウキビ生産上の問題点やその対応について述べる。

2.土壌の種類

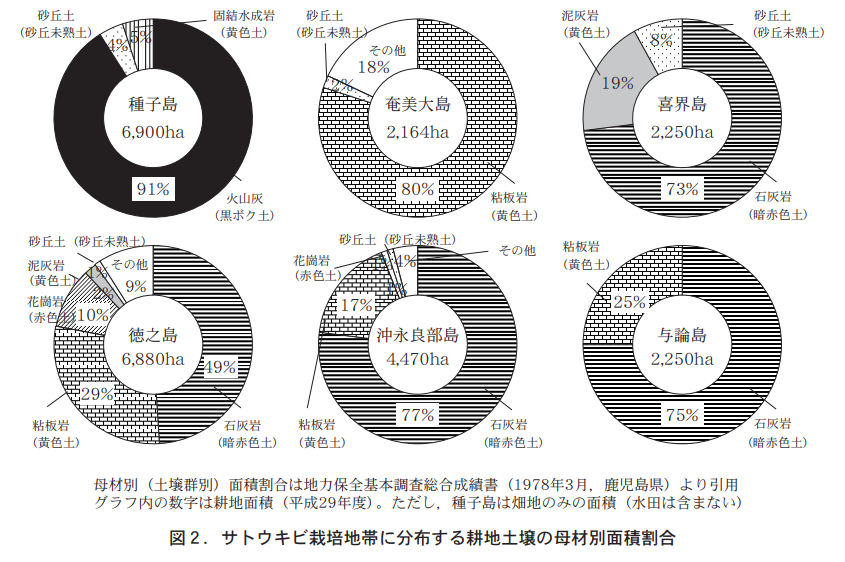

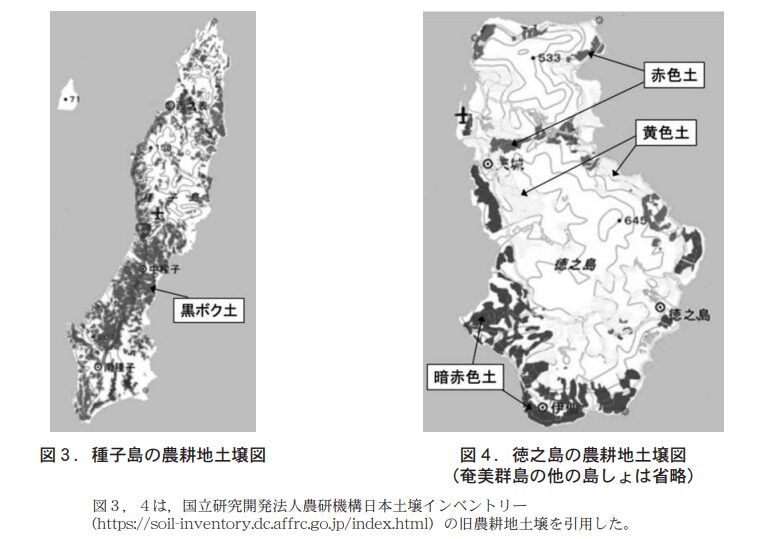

図2にサトウキビ栽培地帯に分布する土壌の種類と母材別面積割合を示す。種子島の畑土壌は主に火山灰が母材で,黒ボク土壌が9割以上を占める。残りの1割弱は,主に島西部の海岸沿いに黄色土,砂丘未熟土が分布する(図3) 。

一方,奄美群島の土壌は主に石灰岩(サンゴ) ,粘板岩(堆積岩) ,花崗岩(火成岩) ,泥灰岩(堆積岩) ,海砂が母材で,種子島とは大きく異なる。奄美群島の全耕地面積に占める石灰岩風化土壌(以下,暗赤色土と記す)の割合はほぼ54%で,島の沿岸部に広く分布する。また,粘板岩や花崗岩の風化土壌(黄色土と赤色土とを併せて,以下,赤黄色土と記す)は奄美大島や徳之島の山地丘陵地帯に分布する(図4) 。なお,喜界島東部には泥灰岩風化土(沖縄県ではジャーガルと呼ばれている)が約300ha分布しており,当土壌は他の土壌に比べて養分が豊富で保水性が高いことから,群島内で最も生産性が高い土壌とされている。

3.土壌の特性

ここでは主に種子島の黒ボク土,奄美群島の暗赤色土,赤黄色土について述べる。

(1)黒ボク土(種子島)

種子島における黒ボク土の理化学的特性は県本土の黒ボク土畑に類似する。種子島の黒ボク層は県本土畑に比べてやや薄く,腐植含量も少ない傾向であるが,奄美群島のサトウキビ畑土壌と比べると腐植含量は多く膨軟で,作業性は非常に良い。また,保水性が高いため,夏場にサトウキビは干害を受けにくい。なお,土壌pHは低く酸性で,リン酸の固定力が大きくリン酸は欠乏しやすい。

(2)暗赤色土(奄美群島)

奄美大島を除く群島内の島に分布する。隆起サンゴ礁が風化した土壌で,粘着性が非常に強く耕うんしにくい。沖縄県では,この土壌(通称:島尻マージ)について,土壌構造が発達し作土が膨軟であることから,作業性が良い土壌と位置づけられている。しかし,本県では黒ボク土との比較から,後述する赤黄色土とともに,作業性の悪い土壌と捉えられている。

また,圃場での透水性が大きく保水性が小さいため,干害を受けやすい。土壌pHは高く,一般的に中性から微アルカリ性で石灰含量は豊富であるが,腐植やリン酸含量は乏しい。特に腐植含量は暗赤色土に限らず奄美群島に分布する畑土壌はいずれも低く,例えば土層改良事業における堆肥施用量の上限値である4t/10aの堆肥を施用しても,土壌中の腐植含量は事業の目標値である5%に満たない圃場が多い。

(3)赤黄色土(奄美群島)

粘板岩や花崗岩が風化した土壌で,一般的に粘着性が強く乾燥すると固結化するため作業性が悪い。ただし,花崗岩風化土壌の一部は粘着性が弱く,固結化しにくい砂質土壌も分布している。土壌物理性,腐植含量やリン酸含量等については前述の暗赤色土に共通する部分が多いが,土壌pHは低い圃場が多い。なお,イネ科作物であるサトウキビはケイ酸を多く吸収するが,全般に可給態ケイ酸の低い圃場が多い。

4.土壌理化学性の実態

(1)土壌物理性

近年,大型農業機械の導入やハーベスタによるサトウキビ収穫面積の増加(県全体のハーベスタ収穫率1998年:32.9%,2008年:71.7%,2017年:92.6%)に伴い,踏圧による土壌物理性の悪化が懸念されている(写真1) 。

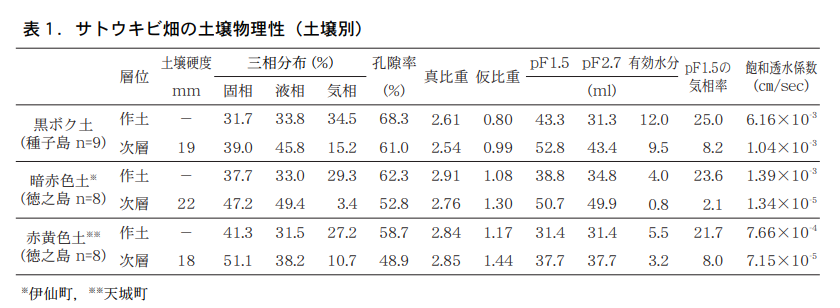

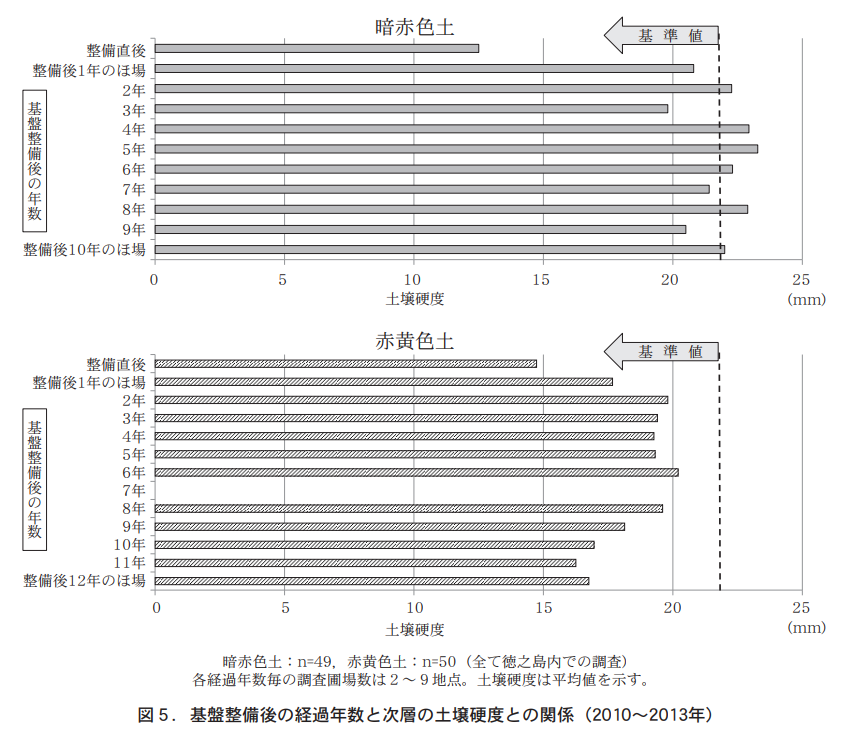

表1に2011年から2013年に実施した種子島および徳之島におけるサトウキビ畑の土壌物理性調査結果を示す。作土層直下の次層の平均土壌硬度は,いずれの土壌も鹿児島県土壌診断基準値(22mm以下)内であった。一方,土壌pF1.5の気相率はいずれも10%以下で基準値(石灰質土15%以上,他20%以上)を下回り,特に暗赤色土は,次層のpF1.5の気相率は約2%と低かった。

また,2010年からほぼ同時期に実施した徳之島での調査でも,暗赤色土は次層の土壌硬度が全調査点数の約4割で基準値を超えていた(データ省略) 。加えて,基盤整備後の経過年数と次層の土壌硬度との関係を調べた結果,暗赤色土,赤黄色土ともに整備後翌年から土壌硬度が高まるが,特に暗赤色土は基盤整備から2年で基準値を超過した(図5) 。

以上の結果から,サトウキビ畑の次層は,土壌の種類に関わらず圧密化や硬化の傾向がうかがえ,特に粘土含量の多い暗赤色土ではその傾向が顕著であった。このことがサトウキビの根の伸長を阻害し,生育の妨げになっていると考えられる。また,基盤整備後の土壌硬度の変化から,土壌物理性の悪化は,栽培期間中の管理作業や収穫に伴う大型農業機械の走行が影響しているものと推察される。サトウキビの生産安定に向けて,特に暗赤色土では基盤整備後も深耕等による下層土の土層改良を継続する必要がある。

一方,有効水分については,「3.土壌の特性」で述べたように,奄美群島の暗赤色土,赤黄色土は種子島の黒ボク土の半分にも満たず少なかった。特に暗赤色土では次層の有効水分含量(平均値)が1mlにも満たない結果が得られたことから,サトウキビの生産安定を図る上では,蒸発散量の多い夏季のかん水が極めて重要となる。

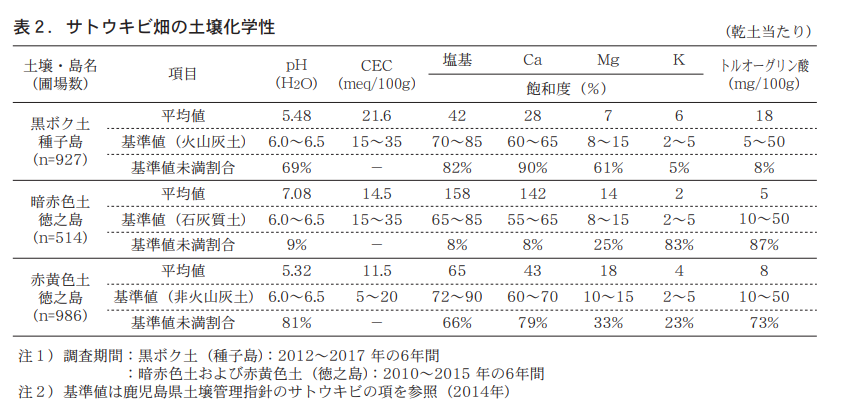

(2)土壌化学性

表2に,種子島は2012〜2017年,徳之島は2012〜2017年のそれぞれ6年間に実施したサトウキビ畑の土壌化学性の調査結果を示す。種子島の黒ボク土では土壌pHが約7割の圃場で基準値を下回り,交換性カルシウム含量が9割の圃場で基準値を下回った。奄美群島の赤黄色土壌は,土壌pHが約8割の圃場で基準値を下回り,交換性カルシウム含量が約8割の圃場で基準値を下回った。

以上のことから,種子島の黒ボク土,および奄美群島の赤黄色土ではカルシウム不足の圃場が多く,酸度矯正の必要な圃場が多いことが明らかとなった。

土壌中の可給態リン酸(トルオーグリン酸)含量については,種子島の黒ボク土では基準値を下回る圃場が1割未満であるのに対し,徳之島の圃場では赤黄色土で約7割,暗赤色土で約9割の圃場が基準値を下回った。「3.土壌の特性」で述べたとおり,黒ボク土はリン酸固定力が大きいため,従来はリン酸の欠乏が懸念されていたが,実態としては,種子島のサトウキビ畑においてリン酸不足の圃場は少ないことが今回の調査で明らかとなった。

なお,徳之島の暗赤色土では,交換性カリウム含量が基準値を下回る圃場が8割超と多かった。

5.土壌調査結果からみた問題点と対応

土壌理化学性の調査結果から,①下層土の硬化(特に暗赤色土) ,②有効水分の少なさ(暗赤色土および赤黄色土) ,③土壌の酸性化(黒ボク土および赤黄色土)がサトウキビ生育上の主な問題として挙げられる。②については,現在,奄美群島各地で国営ダムの建設や畑地かんがいの整備が広範囲に進められており,かん水による干害の軽減が期待されている。ここでは①と③の問題点について,現在調査研究中の技術や取り組みについて紹介する。

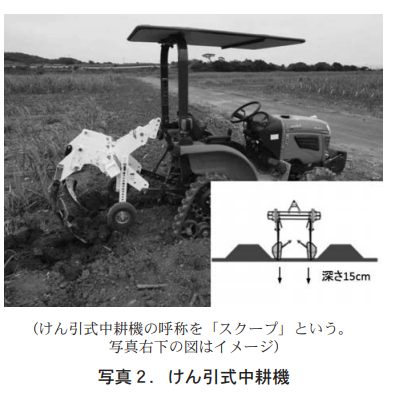

(1)土壌物理性の改善:けん引式中耕機(呼称「スクープ」 )による管理

ここで紹介する技術は,サトウキビ収穫後の管理作業をスムーズに行うことを目的に,当センター徳之島支場で開発したけん引式中耕機およびその作業体系である。下層土に亀裂を生じさせ,水はけを良くすることから土壌物理性改善にも寄与している(写真2) 。

通常のロータリ耕ではサトウキビの枯葉(ハカマ)が作業機に詰まり,管理作業の面で効率が悪い。また,通常のサブソイラ耕は耕盤破砕の効果は高いものの,作業性としては前述と同じ問題が生じる。この中耕機を使った技術は土壌を反転させながらハカマを埋め込んでいくため作業速度が速く(作業時間はロータリ耕の約1/4) ,1回の走行で畦間の15cmの深さに開裂を2本つくることが可能である。

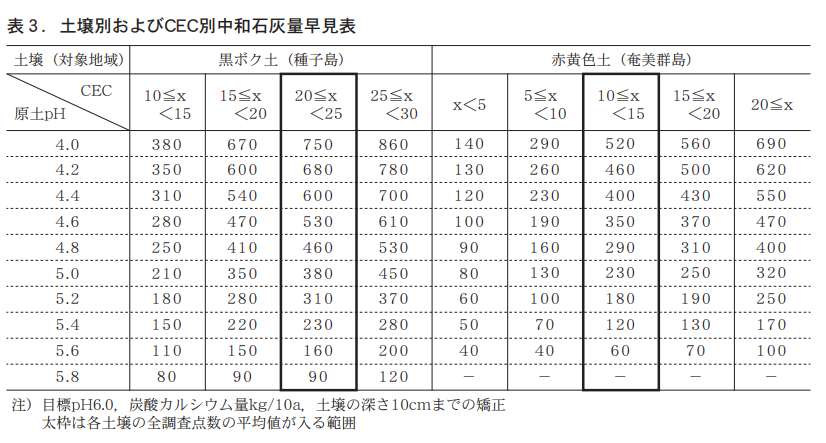

(2)土壌pHの適正化:中和石灰量早見表の作成

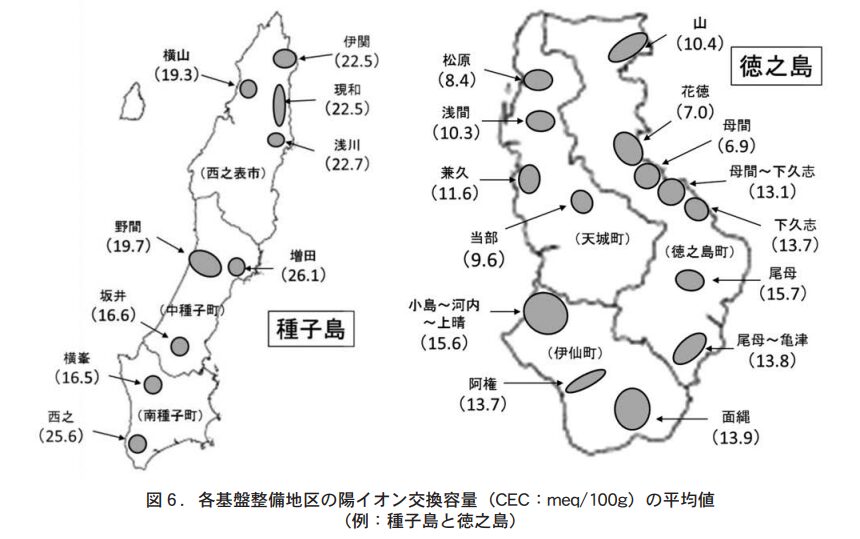

酸度矯正を効率的かつ効果的にサトウキビなどの栽培圃場において行うため,中和石灰量の早見表を作成した(表3) 。これまで得られた中和石灰量の測定データを基に,pH6.0にするための炭酸カルシウム量(kg/10a・10cm,以下,炭カル量と記す)を算出したもので,土壌の種類別に土壌pHの実測値と陽イオン交換容量(CEC)から判断する。これは同じ種類の土壌でも,粘土含量や腐植含量が異なると酸度矯正に必要な炭カル量が異なるためで,CECを資材量算出の材料に加えることで,より圃場の状況に応じた炭カル量が把握できる。

なお,CEC値については,該当する圃場が基盤整備地区内であれば,そのデータ(地区内圃場の平均値)を参考にするとわかりやすい(図6) 。基盤整備地区外でも近隣の基盤整備地区のデータを,またそれでも判断しにくい場合は,同じ種類の土壌の平均的なCECを参考にすると良い(表3太枠部分) 。

6.おわりに

土壌管理の面でサトウキビの単収回復や安定生産を支えるためには,物理性の改善や酸度矯正ばかりでなく,今回詳しく触れなかった土壌中のリン酸やカリ不足への対応,堆肥の施用や緑肥の導入などへの取り組みも重要である。今後も土壌理化学性の実態把握を継続し,地域の土壌特性や実情に合わせた効果的な土づくりが実践されることを期待する。

アールスメロンの紐栽培

肥効調節型肥料の全量基肥と吸肥・吸水パターン

元 岡山大学農学部

桝 田 正 治

山 岡 史 和

はじめに

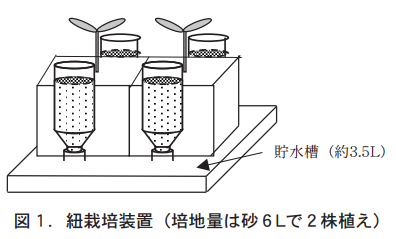

前報1)では,トマトの紐栽培における被覆肥料ブレンドの留意点について述べた。定植直後の肥料の溶出に関する留意点はメロンでも同様である。アールスメロン1株が必要とする窒素肥料は9〜13gとなることを多くの論文は示しているが,著者らのこれまでの試験では交配以降に肥料を効かすと裂果が発生しやすくなること,メロンではトマトのようにアンモニア態窒素による生理障害,とりわけ尻腐れ症は問題とならないためLPコートが使えることを数回の栽培試験において確認してきた。本手法では,水は作物の要求に応じて自動供給され,水は一切容器外に流出することがないため,吸水量を的確に測定することが可能となっている(図1) 。

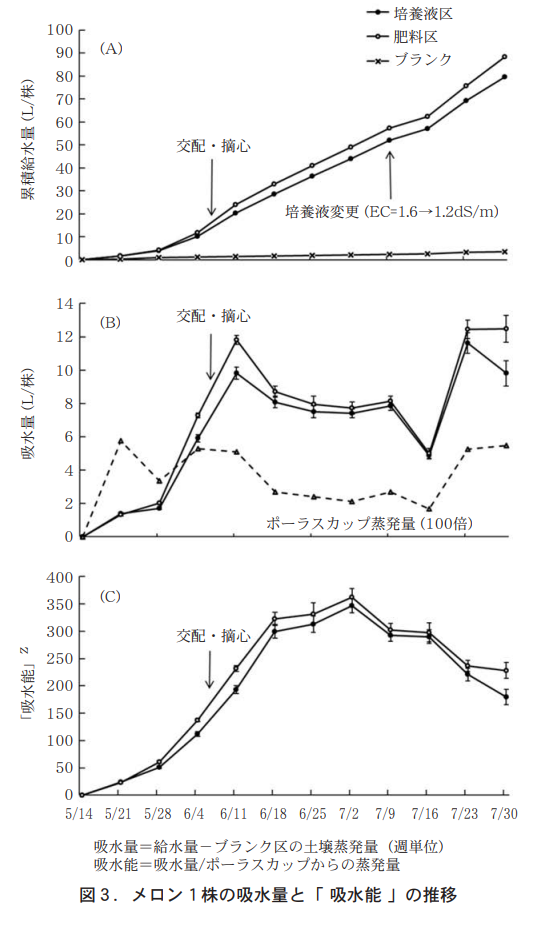

小西2)はメロンにおける吸水量を計器蒸発皿からの蒸発量で除し,その値を蒸散力と名づけた。

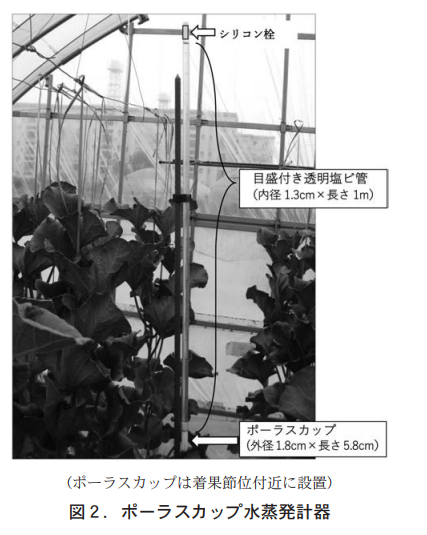

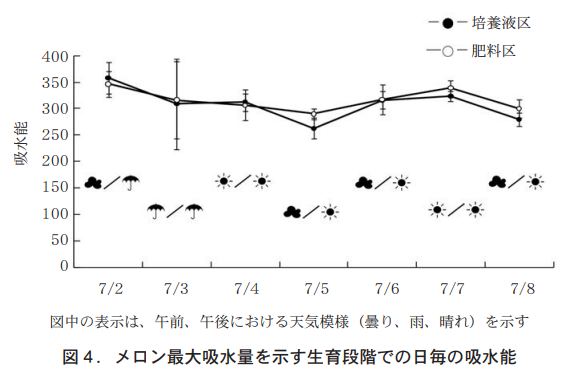

しかし,蒸発皿は水面での気象要因にしか反応しておらず,大気の影響を総合的に反映させるには難点も多い。黒瀬3)は透明塩ビ管の先端にポーラスカップを装着した簡易な構造の水蒸発計器を考案しているが,これは管に水を満たしてシリコン栓で密封しポーラスカップからの蒸発量を計る手法である。本研究ではこれを採用し,塩ビ管内の減水量を測定すると同時に容器に逆さに立てたペットボトルの減水量を計り,後者を前者で除し,それを植物の生長に伴う「吸水能」と名付けた。この値は水量を水量で除しているので単位を有さず,概念としては諸々の気象要因を捨象した値,まさに生育段階における植物自体の内発的水要求値として理解できよう。

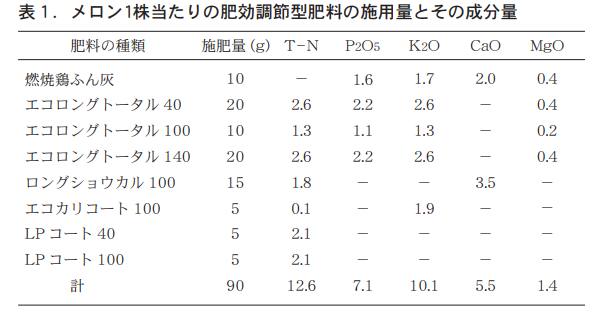

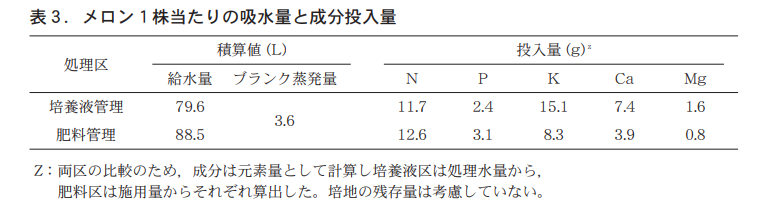

作物が必要とする水はその種類により異なるのは勿論のこと,品種や栽培環境によっても異なり水量を作付け前に予測することは農業における経済生産,とりわけ水の確保とその手段を考える上で重要となる。本稿では,メロンの砂栽培における水問題を念頭に,肥効調節型肥料の全量混和と培養液管理による栽培法の違いが生育と果実肥大に及ぼす影響について比較検討したものである。なお,この試験では,培養液管理との比較試験であるため,被覆肥料のメロン1株当たりの施用量は若干多く窒素で12.6gに設定した(表1) 。

栽培概要

夏系アールスメロン‘雅’(ウエキ交配)を用いた。 育苗培地には川砂(2mmの篩にかけたもの)を用い,4月15日に内径9cm容積250mlの塩ビポットに鉢上げした。同時にエコロングトータル313−40タイプを3g/ポットの施用量で砂に混和した。約2週間底面給水で育苗したのち肥効調節型肥料区と培養液区に定植した。施肥設計を表1に示したが,これらは全て定植前に混和した。培養液管理はいわゆる大塚A処法で交配1か月後までは培養液EC1.6dS/m,それ以降は土壌溶液のEC値が上昇したので管理濃度をEC1.2dS/mに落とした。

砂培地量は株当たり3Lで定植前日に肥料を混和し「防根給水紐」によりペットボトルから自然給水した。基本にはBOX当たり4本のペットボトルが立てられるように設計されており各区7BOX(14株)を試験対象とした。減水量は最盛期を除いて1週毎に積算し,吸水量は土壌からの蒸発量(ブランクの減水量)を差し引いて求めた。栽培中のハウス内の気温は加温して最低18℃に,28℃で換気したが,地温は生育後半に35℃を超える日も多く時には40℃にも達した。なお,本稿では吸水パターンについても述べるが,蒸散量を測定するためのポーラスカップは12節の果実周辺の葉間に配置した(図2) 。

結果と考察

果実調査

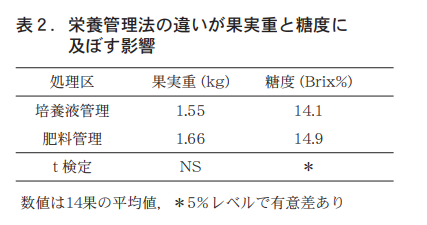

収穫果実の結果を表2に示す。果実重は培養液肥料区では1.4〜1.9kgの範囲に収まった。1970年代はアールス品種の標準重量が1.3kg前後とされていたが4) ,近年では1.5〜1.7kgが求められている。果実の平均糖度は培養液区で約14度,肥料区で15度となり両区間には有意差が見られた。一般に灌水を控えるとメロンの糖度は増加するが果実重は減少するとされる5) 。本法の水制限を加えない紐栽培法でも果実ネットは均質で果実重,糖度はともに良品に近いものとなったが,ネットの盛り上がりは低かった。

吸水量および吸水能

定植から収穫までの給水量は培養液区で約80L,肥料区で約89L,この間の土壌表面からの水蒸発量は約3.6Lとなった(表3) 。

養液土耕栽培における灌水量はメロン1株当たりおおよそ100Lとされており6) ,これに比べ紐栽培の給水量は明らかに少ない。1週毎に測定した累積給水量を見ると,生育が進むにつれてほぼ直線的に水量は増す(図3−A) 。収穫1週前の7月23日に両区ともに最大となり,週当たり培養液区で12.3L,肥料区で13.1Lとなった(約1.7〜1.9リットル/日) 。ポーラスカップからの蒸発量は生育初期と後期で高い値を示したが,中間期で低いのは梅雨期に相当したためと考えられる(図3−B) 。給水量から土壌蒸発量を差し引き,その値をポーラスカップからの蒸発量で除すことで得られる値を前述のように植物の「吸水能」と定義する。

つまり,図3−Bの吸水量をポーラスカップからの蒸発量で除した値が図3−Cに示した「吸水能」である。「吸水能」は植物の生長に伴い増大し交配約3週後に最大となり,その後減少に転じた。7月2日から毎日給水量・蒸発量を測定し「吸水能」を求めたところ,わずかに右下がり傾向を示し図3−Cの同期の右下りに符合しており,晴天,曇天,雨天などの気象変動の影響を受けていないことが検証された(図4) 。

この結果より,気象要因に左右されない植物自体の水要求が最大となる生育段階を特定するには,この「吸水能」の概念が有効に働くものと考えられる。この吸水能が低下する頃に根の養分吸収も積極から消極に移行していくものと考えられ,単肥や化成肥料を施用する場合でもいわゆる右下がりの肥培管理が肝要と言えよう。

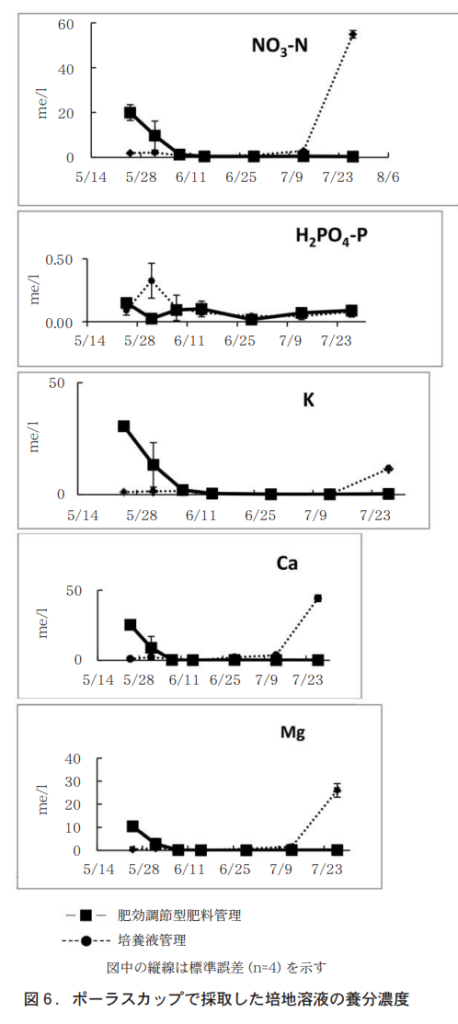

土壌溶液分析

両区4株について,あらかじめ埋め込んだポーラスカップから溶液を夕方に採取した。 ECおよびpHの推移を図5に示す。採取液の濃度は培養液管理区で交配40日後頃から急激に増加し収穫時の7月27日にはEC6.0と高い値になった。反対に肥料管理区では生育初期に5.0と高い値を示したが交配時には0.2となり,その後収穫時まで低いまま推移した。これは肥料粒子から溶出した養分がほとんど根に吸収されており,土壌溶液中には皆無となっていることを示唆する。この土壌溶液の変動パターンはトマトでも同様である1) 。pHは両区ともほぼ5〜7の間で推移した。肥料区では栽培終期にpH8を超える値となったが,生育には大きな影響を与えなかった。なお,この値は連作を続けていると徐々に低下していく。

現在(第8作目)では,燃焼鶏ふん灰10gあるいは苦土石灰約40gを作付け前に全層6Lに混和しており生育は 安定している。各成分濃度の推移についてはH2PO4−Pを除いてECの変動パターンと同様の傾向にあった(図6) 。H2PO4−Pは,両区とも栽培終期には不溶性リン酸の形態に変化しているものと推察された。表3には投入量から算出した元素としての総量を示したが,NとPは培養液管理区,肥料管理区でほとんど差がない。しかし,K・Ca・Mgは培養液管理区で肥料管理区の約2倍投入したことになる。張・糠谷7)は温室メロンのロックウール栽培では,生育前半のステージにおける培養液濃度は高めにし,後半は低下させる管理が養分吸収特性に対応すると報告しており,本試験においても生育後半にEC値が高くなり始めたので培養液管理濃度を1.6から1.2dS/mに落としたが,それでも培地溶液のECは急上昇した。これに対して,肥料管理区のEC値は絶えずゼロ付近で推移しており,いずれの成分も溶液中には存在せず根から吸収され尽くしているものと考えられた。なお,肥料管理区で着果節位の葉縁に黄褐色変が観察され,K欠乏が疑われたが果実品質には問題はなかった。

以上の結果より,肥効調節型肥料による肥培管理はメロンの吸収特性に符合していると考えられ土壌溶液中に養分が残らず極めて合理的と言える。なお,メロンにおいてもトマトで報告1)したように,茶袋に入れて施用し栽培終了時に残った肥料を取り除くことができれば培地の半永久的再利用は容易になる。この点に関しては今日まで数年間,茶袋投入でメロンの連作を行っており,この連作要因について太陽熱消毒も含めて次報で解説する。

参 考 資 料

1.トマトの紐栽培−肥効調節型肥料の紐上置き肥.

桝田正治.農業と科学708:1−6.2019.

2.マスクメロンの水消費と消費特性.

小西国義.岡山大農学報43:27−37.1974.

3.ポーラスカップを利用した蒸発計の開発.

黒瀬義孝.日本農業気象学会中四国支部報21:1−7.2008.

4.新版温室メロンの栽培と経営.

神谷円一.誠文堂新光社.1973.

5.メロン果実への光合成産物の転流・分配に及ぼす葉位および灌水量の影響.

宍戸良洋・湯橋勤・施山紀男・今田成雄.園芸学会誌60(4):897−903.1992.

6.メロンの養液土耕栽培における給液量と生育の関係.

鈴木雅人・金子賢一.茨城園研報11:9−14.2003.

7.温室メロンのロックウール栽培における培養液濃度と養分吸収の関係.

張洪基・糠谷明.園芸学会誌66(2):307−312.1997.