第714号 2019 (R1) .10発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/10

見えないものを見る科学 〜農学分野への応用〜

福島大学 農学群 食農学類

教 授 平 修

1.はじめに

現代科学の世界は,「見る(見せる)」データの力が非常に大きいことが示されています。その方法は,新しい技術で見せるというよりは,古典的な分析方法の考え方を少し改変した物が多くあります。つまりは発想の転換です。本稿では,質量分析を「見る」ことに転換した「イメージング質量分析(IMS)」の原理と応用(特に農学)を紹介します。IMSは,多くの化学情報を視覚的に提供するもので,近年,医学,薬学,工学,そして農学と幅広い分野で多くの発見に寄与しています。今回,IMSに関する原稿を書かせていただくことを大変光栄に思います。著者は,2019年開設の福島大学・農学群・食農学類の教員として現在務めています。ありがたいことに,1期生(108名)が2019年4月より学んでおります。

この「食農学類」も「見る」ことを研究の一つの柱としており,恐縮ではありますが,その紹介を対話形式でお届けしたいと思います。

司会担当 水田 稲穂(おにぎり担当大臣)

話し手 畑 作造(福島大学農学群教授)

(登場人物はフィクションです。)

水田 おにぎり担当大臣の水田稲穂です。2019年4月の福島大学・農学群・食農学類設置認可にあたり,今回は,食農学類の畑作造教授と,食農学類の特徴についてお話ししたいと思います。畑先生,よろしくお願いします。

畑 よろしくお願いします。

水田 では早速,今回の食農学類設置認可,畑先生は,非常に画期的だと仰っていますが,中身がいまひとつ掴めない,という意見があります。ズバリ!どういう学類なのでしょうか?

畑 お答えします。食農学類とは,私達が生きていくために必要な食糧の生産を科学的に証明し,福島発の新しい,社会に役立つ「食」と「農」に関わる研究を発信していく。これが,食農学類です。

水田 でも,食農学類って,農業の仕方を学ぶ大学だと思われていませんか?

畑 いいえ,違います。食農学類とは,図1のように,農業と科学を融合して,すべての農学でおこる事象に科学的根拠を見い出します。そのために,育種,環境,食品,経営学と幅広い教員を集めました。

畑・水田 駆け抜けろ,実験室と農場!

畑 そして,「見る」研究を学類の柱の一つとしました。そのために,東北では初,日本では4台目となる質量分析装置(図2)も導入し,オミクス解析だけでなく,高速イメージングを可能としています。目指すは,突き抜けた研究,教育です。

水田 でも,「見る」ことと「食べる」ことっていまいち結びつかないんですが。

畑 例えば,私たち,日本人が主食としているお米の主成分はデンプンですよね。さらにお米には機能性成分も含まれています。でも,いくら科学的に成分表やグラフを示されても,そうなのかなぁと思うだけですよね。勿論,それに嘘はないですよ。

水田 はい。

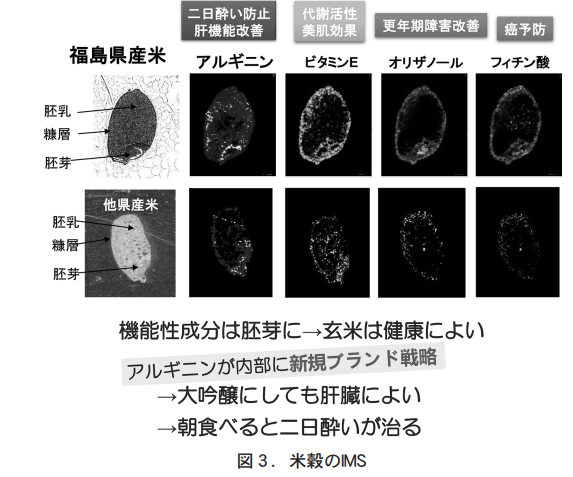

畑 では,IMSでお米を見てみましょう。図3を見て,どちらが健康に良さそうって思いますか?

水田 あ,これをみると,福島県産のお米が優秀だって感覚的に分かります。まさに,百聞は一見

に如かずですね。

畑 そうなんです。これは,有機農法で栽培した玄米(福島県産)と一般的な農法のそれを比較したものなんです。

水田 玄米の周りの部分に機能性成分が多いんですね。玄米が健康に良いとされるのがすぐに理解できます。

畑 はい。どちらの米穀もアルギニン,ビタミンE,オリザノールといった機能性成分は糠層と胚芽部位に局在していますね。そして,有機農法の場合は,胚乳部位にも局在している。栽培法が異なることで機能性成分の局在に差が出ることは,食品の付加価値を上げることになります。

水田 今,見て思ったのですが,アルギニンは,肝機能改善,二日酔い軽減の効果が見込めるんですね。この米穀で日本酒(精米歩合が70%以下で「本醸造」 ,50%以下で「大吟醸」 )を作った場合,内部にアルギニンが存在しているので,酔いにくいお酒になりませんか?

畑 なるほど,それは面白い発想ですね。もうひとつ,二日酔いの朝に炊飯米として食せば早めに調子が戻ることも期待できますね。「朝食べる米」という新しい食の提案ができるかもしれません。

水田 なるほど,「見る」科学を使って,私たちの「食べる」ことが豊かになるなんて,とってもワクワクしますね。

水田 では,先生,結びに受験生の皆様に,力強いメッセージをお願いします。

畑 受験生の皆さん,どうか,前期試験では,食農学類を,後期試験でも,食農学類を志望いただきますよう,お願いいたします。

畑・水田 私たちは日本の未来を耕します。

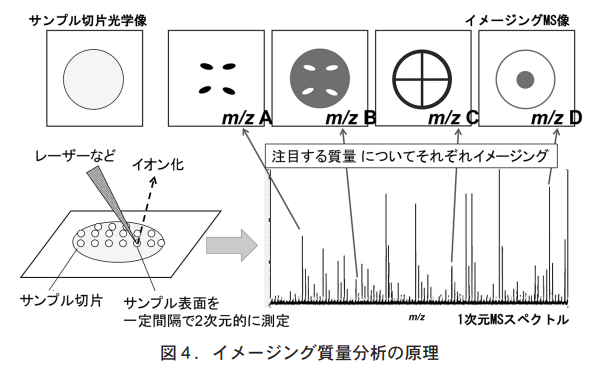

2.イメージング質量分析の原理

さて,IMSは,組織切片上を2次元的に走査し,一定間隔(5〜200μm)毎にMS測定を行います。得られた膨大なMSスペクトルは,組織上のあるXY座標の各ポイントにおける含有物質が何なのかを示しています。その膨大なデータから,イメージングしたいシグナル(標的物質)のみを抽出し2次元画像とするわけです。標的物質と同質量が検出された位置と,検出されない位置ではコントラストが異なるため,標的物質の局在解析が可能になります。特徴として,一度の測定で,一枚の切片から抗体や染色剤を必要とせず,複数の標的物質群の局在を解析できることが挙げられます(図4) 。

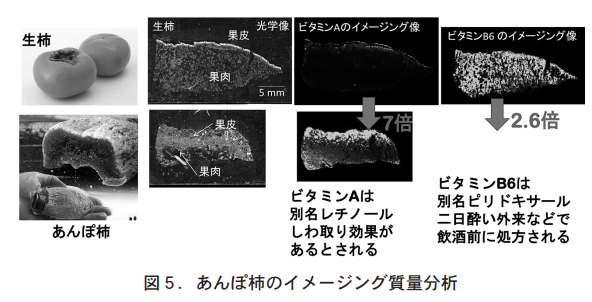

福島県は1年中果樹が取れるフルーツ王国で,あんぽ柿(干柿)も名産の一つです。震災以降,いわれのない風評被害で売り上げが下降気味なので,美味しさに加えて,機能性を科学的に付加させることで消費の拡大が見込めないか研究をしてみました。

図5にあんぽ柿のビタミンAとビタミンB6のイメージング質量分析像を示します。生柿と比べて,ビタミンAは果皮側で増大しています。これは,加工の過程で柿のβカロテン(ビタミンAの2量体)がビタミンAに変換されたことを示しています。ビタミンAは最近ではしわ取りクリームなど化粧品にも配合されています。あんぽ柿の特徴として内部が瑞々しいことが挙げられます。ビタミンB6は水溶性ですから加工の過程で内部へ移動(外側の水分が減る)し増加したというよりは内部に多く局在していると考えます。ビタミンB6はお酒の悪酔い防止に効くとされ処方箋薬(ピリドキサール)として扱われています。美容と健康に良いとされる成分があんぽ柿一つで摂取可能と言える可能性があります。

3.イメージングMSの今後

筆者としては,IMSの農学,食品分野への寄与が一層強まればと思います。食品などは,実際に我々が口にする物ですから,その品質や安全性を示すことは必要です。イメージングMSは食品(農産物,畜産物,海産物)の一部を切片とし測定するだけでよいので,群ではなく個体の検査が可能です。また,栄養成分,機能性成分が豊富に含まれている部分は何処なのか,食品の付加価値となる根拠を視覚的に示すことは生産者にとって消費者へ伝えやすいものになります。穀物の品種同定,品質保証が迅速に,簡易に,分かりやすく一般消費者にまで伝わる分析手法として定着して欲しいと願います。

また,希少価値の高い食品などは偽物が市場に出回ることもあり,本法を視覚的な品質保証データとして添えることも一計ではないでしょうか。残留農薬検査,新規加工・修治(栄養,機能性成分リッチな部分のみを残し,他の部分を切りとること)部分の決定法など加工学分野においても本手法が注目されています。

可視化するということはインパクトが強い反面,標的物質が多量に存在するかのような誤解を招く事もあります。イメージングMSで作成された画像は相対強度であり,定量性は今後の課題であります。同じ物質の局在を比較することは問題ありませんが,他の物質とその存在比を単純には比較できません。クロマトグラフィや他の実験結果と総合的に判断することは行住坐臥必要です。

5.終わりに

本稿では,食農学類の紹介とイメージング質量分析の応用先を紹介させていただきました。見えないものを見るという試みは今後も様々な技術で発展していくと考えられます。また,本イメージング技術は,論文には記述のない細かいノウハウがあります。福島大学では,本技術による問題解決を支援する外部利用制度を2019年4月から設けております(詳細は本学類HPをご覧ください) 。

新規の学部を創設する際は経験豊かな教員の採用が多く見られます。しかし,福島大学は食農学類の設置にあたり若手中心のメンバーを本当の公募により選抜しました(平均年齢:40代) 。それも全ては科学から始まると考える研究を主軸とした本物の科学者をです。見る角度で物事は違ってきますが,福島大学農学群食農学類が今後どのように発展していくか否かそれぞれの視点より見守っていただけると幸いです。

IMS法が,今後も医学,農学,工学あらゆる分野で社会還元に寄与することを期待し,食農学類が見える形で発展していくことを祈念しつつ擱筆させていただきます。

静岡県における柑橘一発施肥体系の取組みについて

JA静岡経済連 みかん園芸部

柑 橘 果 樹 課

1.はじめに

静岡県は温暖な気候に恵まれ,各地域で柑橘が栽培されています。柑橘栽培の主力は「温州(うんしゅう)ミカン」です。産出額は,年次変動はあるものの260億円から300億円の間で推移し,全国上位となっています。栽培面積も約8,300haと本県農業にとって重要な位置を占めています。しかし,柑橘生産は,傾斜地での栽培が多く,施肥作業は生産者にとって重労働となっています。特に高齢化による生産体制の脆弱化が進み,経営が不安定になっている状況が見受けられます。

そこで,施肥作業の労力軽減のため,県果樹研究センターとともにコーティング肥料による一発施肥体系の普及に取り組みました。一発肥料の栽培試験については,本誌「農業と科学」2009/1月号掲載「被覆肥料を用いた青島温州の施肥法」 ,2017/1月号掲載「柑橘での省力施肥技術」で既に紹介されています。

今回はその後の静岡県の普及状況について,3つの農協の事例を紹介いたします。

2.各地域の取組

<JA伊豆太陽>

伊豆半島南部に位置します。年間平均気温16℃,年間降水量2,300mm,冬期が温暖であるため中晩柑の栽培に適した地域です。一発肥料の現地試験(写真1,2)に取り組み,着果数,果実品質,葉中無機成分,養分溶出と土壌化学性への影響などについて調査したところ,慣行区と比較し特に

問題のない結果が得られました。試験結果を踏まえ,JA静岡経済連大井川肥料工場にてコーティング肥料をブレンドした新肥料「らくらくオレンジ」を商品化し,JA施肥暦の省力施肥コースに掲載しました(写真3) 。特に,労力軽減を目的に15kg袋としました。

近年,極端な気象条件が多くなっている中,樹体の状態や気象条件に合わせて分施するのが最も効果的と思いますが,生産者の高齢化,労力不足などを考えると,年間一発肥料の導入は,作物品質の維持,安定生産に向けた有効な手段であると考えます。

<JAなんすん>

県東部沼津市に位置し,寿太郎温州栽培が盛んな地域です。

寿太郎温州の施肥回数は年3回が基準です。しかし園地によっては3回施肥をさらに分施することもあり,施肥作業だけで年間5〜6周も園内を回ります。兼業化や働き手の高齢化による労力不足で対応出来ないケースが年々増えてきています。そこで,労力軽減を目的にコーティング肥料をブレンドした一発肥料をJA静岡経済連大井川肥料工場で製造し商品化しました。秋まき一発と春まき一発の2銘柄を開発し,生産者の管理や労力状況によって選択してもらいます。

当地域で一発肥料が導入されて7年が経過しますが,問題なく肥培管理されています(写真4,5) 。一発肥料を使う場合は土壌分析を実施するよう指導しており,2年に1回は有機質の投入もすすめています。

基本的な考え方として,一発肥料は作物の品質向上のためではなく施肥作業の省力化を目的とします。

生産者の栽培管理にあわせて有効活用していただき,耕作面積の維持につながるように努めています。

<JAとぴあ浜松>

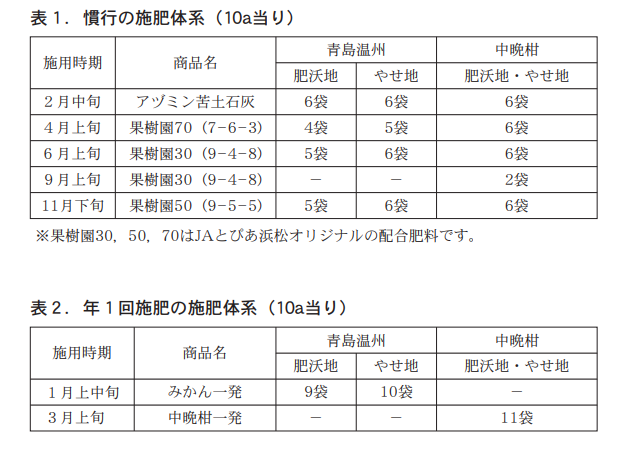

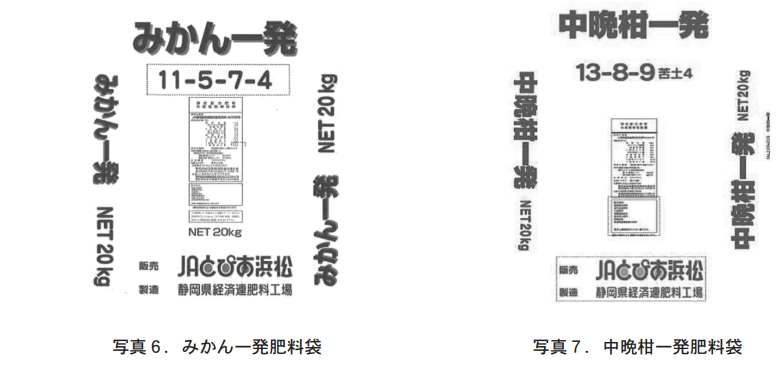

県西部に位置する県内でも有数の柑橘産地です。担い手の経営規模拡大や生産者の高齢化に伴い,栽培労力の軽減が課題となっています。JAとぴあ浜松では,表1に示した石灰質資材を含めた年4回(中晩柑5回)の施肥労力を軽減しようと,平成18年から一発肥料の開発に取り組みました(表2) 。コーティング肥料を中心に石灰質資材,有機質資材,微量要素を加えた配合肥料を,JA静岡経済連大井川肥料工場で製造し銘柄化しました。温州みかん向け「みかん一発」(写真6) ,中晩柑向け「中晩柑一発」(写真7)を取り扱っています。通常の施肥と比較すると10a当りの肥料コストも一発肥料の方が安価です。

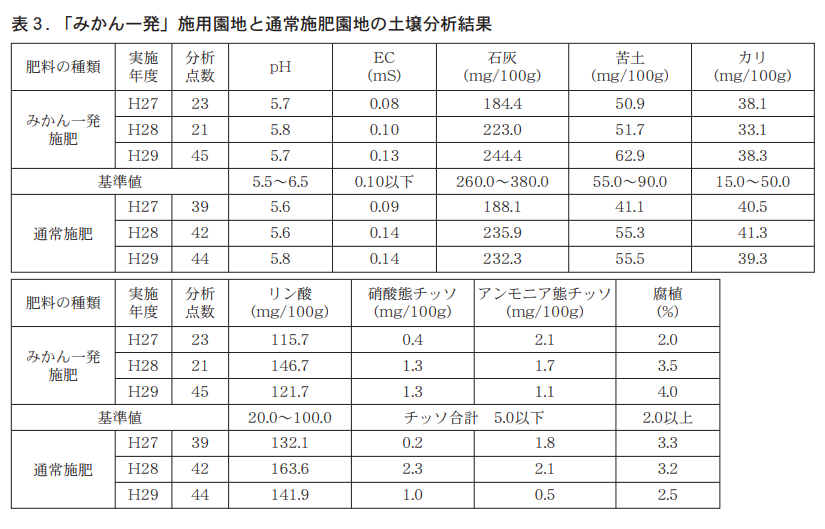

柑橘部会では毎年,希望者を対象とした土壌分析を行っています。特に一発肥料導入後は,土壌の健康状態を確認するために積極的に分析するよう心掛けています。部会員の「みかん一発」施肥園地と慣行施肥園地の土壌分析結果を比較しました。園地の土壌条件が異なるので,平均値から正確な比較は出来ませんが,各項目で大きな差異は見られません(表3) 。

慣行施肥区では,土壌分析結果を受けて別途石灰質資材を増やしたことから,pH等が改善されています。一方,「みかん一発」では石灰成分が含まれているため,特に石灰質資材を増やしておりませんが,改善傾向を示す結果につながったと考えられます。

一発肥料導入から長い年月が経ちますが,現在のところ施肥方法の違いによる樹体生育・果実品質などへの影響はないと思います。しかし,肥料が樹体に与える影響は短期間では現れにくい傾向があるので,今後も継続的な調査が必要と思われます。

3.まとめ

静岡県では,県果樹研究センター,経済連,JAが一体となって一発肥料の試験展開をすすめ,肥料の商品化につなげてきました。一発肥料は生産者の栽培労力軽減の一環ではありますが,年々多くの生産者に浸透してきています。施肥労力の軽減により,担い手農家の規模拡大や高齢農家の栽培維持を実現するとともに高品質柑橘の安定生産に向けた活発な取組みを行っていきたいと考えています。