第761号 2024(R6).06発行

PDF版はこちら

§育苗箱全量施肥法における稲わら還元の影響について

福島県農業総合センター

半澤 勝拓

安田 優衣

§土のはなし-第32回

危機に瀕する世界の土-その2

不適切な人間活動が土を劣化させる

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

育苗箱全量施肥法における

稲わら還元の影響について

福島県農業総合センター

半澤 勝拓

安田 優衣

1.はじめに

水稲生産では,近年,施肥窒素量の削減や省力化等を目的に育苗箱全量施肥(以下,「箱施肥」

とする。)が普及しており,福島県も会津地方を中心に広く利用されている。

一方で,水田への堆肥の施用量は,農林水産省の全国調査(農林水産省2022年)では,1984年に215kg/10aであったが,2020年は62kg/10aと30年間で約1/3に減少し,水田土壌の可給態窒素が2割の水田で不足していると指摘されており,地力の低下が懸念される。福島県では,2011年の東日本大震災以降,放射性セシウム対策として,土壌中の交換性カリ含量(25mg/100g以上)を維持するため,水田への稲わらの還元を指導しており,震災前より稲わら等の施用が増加し,堆肥と同様に地力の維持に寄与していると思われる。

しかしながら,ここ数年,生育期の異常高温等による収量,品質の低下が問題となっており,箱施肥においては,使用する肥効調節型肥料の窒素溶出の温度依存性が高いため,著しい高温条件下では,肥効期間のズレや登熟期後半まで肥効が持続しない等の問題が懸念される。また,稲わらの還元については,著しい高温により急激な稲わらの分解が起こり,異常還元やメタンガスの発生等による生育障害の発生が懸念される。

そこで,高温条件下における肥培管理の基礎資料として,「苗箱まかせ」を使用した箱施肥における稲わらの連用の影響を調査することとした。

2.試験方法

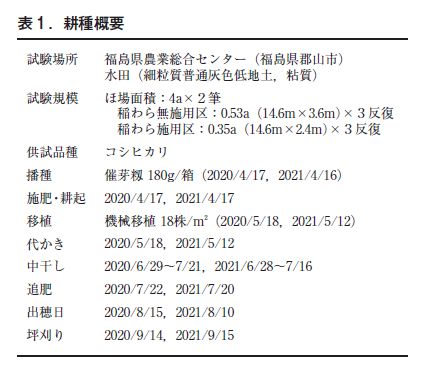

農業総合センター内の水田において2020年,2021年の2年間試験を行った。

供試水田は,稲わら還元によるカリの施用効果も検討するため,土壌中の交換性カリ含量が15mg/100g以下で,2017年から毎年,収穫後に稲わらを全量搬出している水田と稲わらを還元している水田の2筆を選定した。

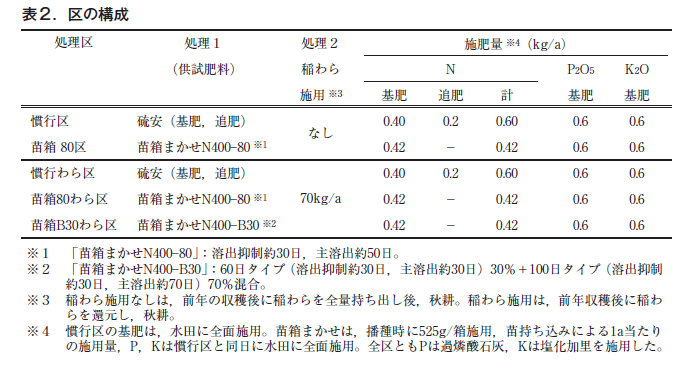

試験は,本県のコシヒカリの標準的な施肥体系(窒素:基肥4kg/10a,追肥2kg/10a,計6kg/10a)を慣行栽培として,「苗箱まかせN400‒80」,「苗箱まかせN400‒B30」の2種類の肥料を使用して,耕種概要(表1)および試験区の構成(表2)のとおり実施した。

3.結果および考察

(1)生育期間の気象の概要

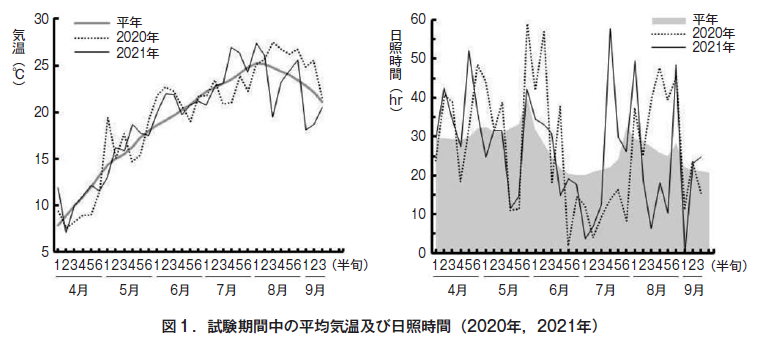

2020年の平均気温は,5月1半旬が平年より5℃高かったが,5月4半旬から5半旬に10℃以下の日があったため,5月の月平均は平年より2℃低かった。6月は平年より1.4℃高く,7月は1.2℃低かったが,出穂後の8月4半旬以降は平年より2.3℃高く,日照時間も平年比127%と長かった。

2021年は,5月2半旬まで平年より約2℃低かったが,6月は平年より0.9℃,7月は0.6℃高かった。8月3半旬は,平年より5.4℃低く,8月3半旬以降は平年より1.8℃低かった。また日照時間は,8月3半旬以降は平年比76%と短く,特に8月3半旬から5半旬は平年比45%とかなり短かった。(図1)。

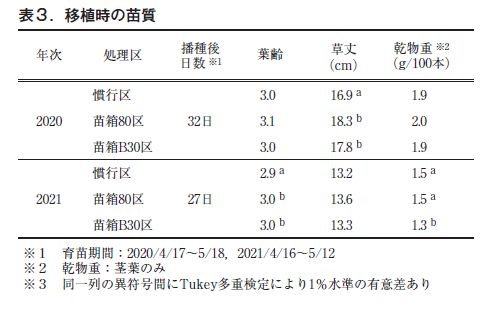

(2)移植時の苗質

2020年,草丈は,苗箱80区および苗箱B30区が慣行区より大きかった。2021年,草丈に区間の有意差は認められなかったが,乾物重は,苗箱B30区がやや小さかった。葉齢は,苗箱80区と苗箱B30区が慣行区より大きかった(表3)。2020年は,育苗期間が32日であり,5月1半旬の高温により,「苗箱まかせ」の窒素が早く溶出したため,苗箱80区および苗箱B30区の草丈が大きかったが,2021年は,育苗期間中の気温が平年以下であったため,育苗期間中に「苗箱まかせ」の窒素はほとんど溶出せず,葉齢が進んでも草丈の伸長は慣行区並であったと考えられた。

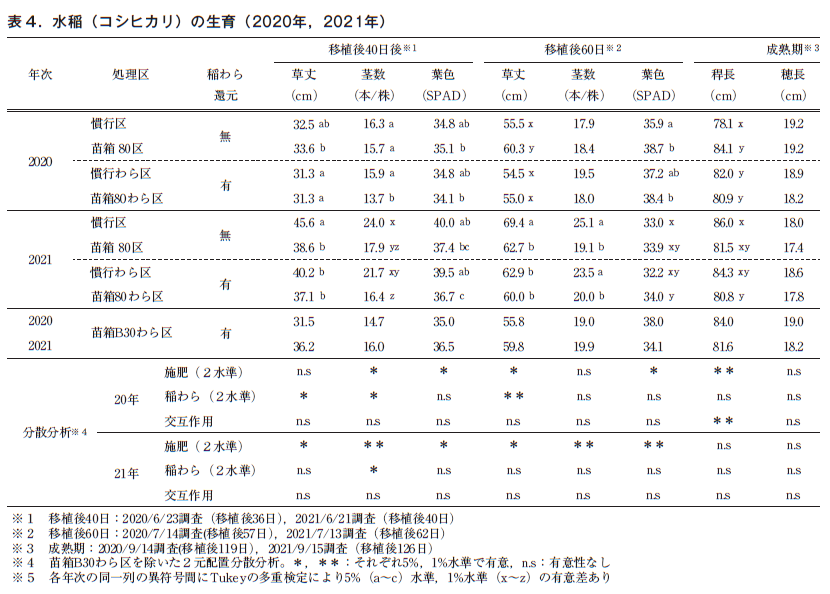

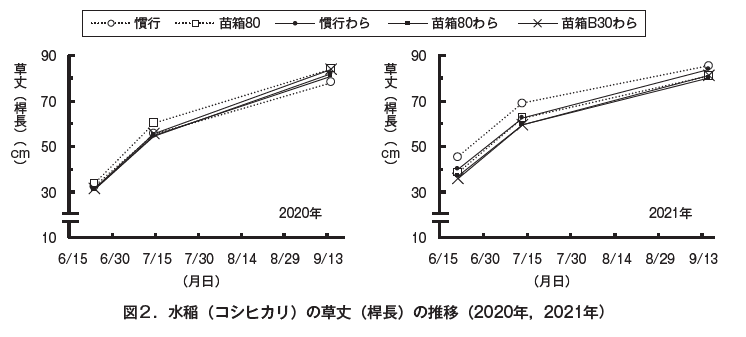

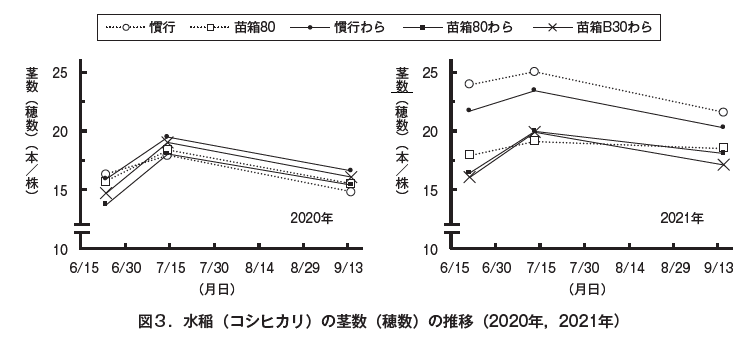

(3)本田における生育

2020年,移植40日後の生育は,稲わら無施用では,草丈は苗箱80区が33.6cm,慣行区が32.5cmと苗箱80区が慣行区より長く,茎数は 苗箱80区が15.7本/株,慣行区が16.3本/株と苗箱80区が少なかった(表4,図2,図3)。

稲わら施用では,草丈は31.3~31.5cmであり,慣行わら区,苗箱80わら区,苗箱B30わら区ともほぼ同じであったが,茎数は,苗箱80わら区が13.7本/株,苗箱B30わら区が14.7本/株,慣行わら区が15.9本/株と稲わら無施用と同様に箱施肥の区が慣行施肥の区より少なかった。

移植60日後では,苗箱80区は,茎数も慣行区より多かったが,稲わら施用では,草丈は慣行わら区<苗箱80わら区<苗箱B30わら区,茎数は苗箱80わら区<苗箱B30わら区<慣行わら区,葉色は慣行わら区<苗箱B30わら区<苗箱80わら区の順となり,草丈は40日後より区による差が大きく,茎数は区による差が小さかった。

成熟期は,稲わら無施用は移植60日後と同様に稈長,穂数とも苗箱80区>慣行区であったが,稲わら施用では,桿長は苗箱80わら区<苗箱B30わら区<慣行わら区,穂数は苗箱80わら区<慣行わら区<苗箱B30わら区の順であり,苗箱80わら区が稈長,穂数とも最も低かった。

2021年,移植40日後の草丈,茎数,葉色の値は全て,苗箱80区<慣行区,稲わら施用では,苗箱B30わら区<苗箱80わら区<慣行わら区の順であり,稲わら無施用及び施用とも箱施肥区が慣行施肥区より小さかった(表4,図2,図3)。

移植60日後の草丈,茎数は,稲わら無施用では,移植40日後と同様に苗箱80区<慣行区であった。稲わら施用では,苗箱B30わら区<苗箱80わら区<慣行わら区の順となったものの苗箱B30わら区と苗箱80わら区の差はわずかであった。葉色は,苗箱80区>慣行区,苗箱B30わら区>苗箱80わら区>慣行わら区の順であった。草丈,茎数は,稲わら無施用及び施用とも箱施肥の区が慣行施肥の区より小さかったが,葉色は逆に箱施肥の区が慣行施肥の区より大きかった。

成熟期は,稲わら無施用は移植60日後と同様に稈長,穂数とも苗箱80区<慣行区であった。稲わら施用では,稈長は苗箱80わら区<苗箱B30わら区<慣行わら区の順,穂数は苗箱B30わら区<苗箱80わら区<慣行わら区の順となり,稲わら無施用及び稲わら施用ともに稈長,穂数は,箱施肥の区が慣行施肥の区より低かった。

また,2020年,2021年の両年とも移植40日後の茎数は,慣行区>慣行わら区,苗箱80区>苗箱80わら区,苗箱B30わら区であり,稲わら施用した区の茎数が少ない傾向が見られた。

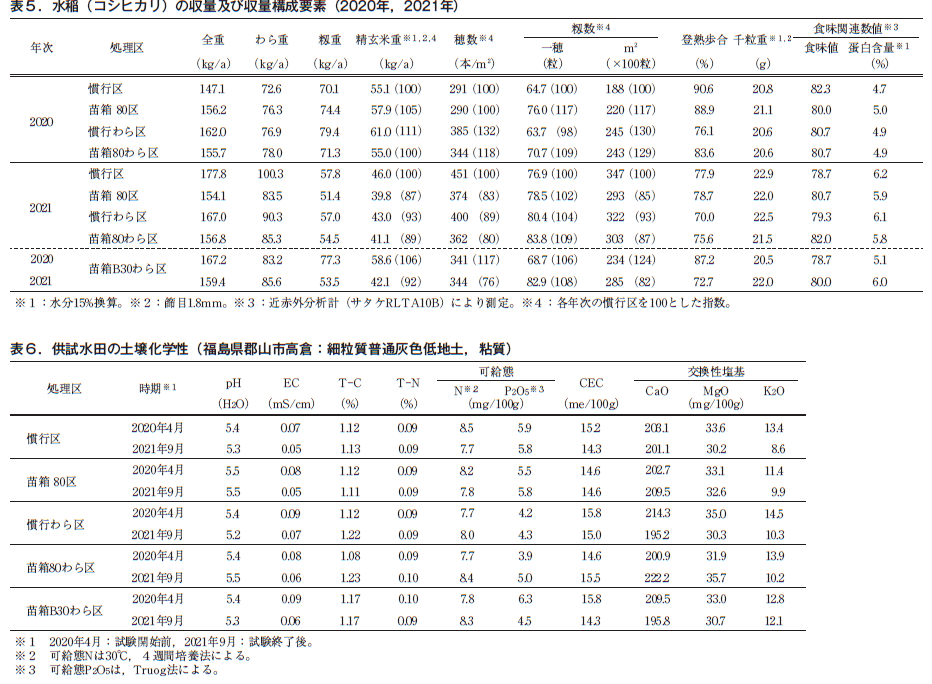

(4)収量及び収量構成要素

2020年,一穂籾数(粒/穂)は,慣行区(64.7)<苗箱80区(76.0),慣行わら区(63.7)<苗箱B30わら区(68.7)<苗箱80わら区(70.7)であり,稲わら無施用及び施用とも箱施肥の区で多かった。登熟歩合(%)は,慣行区(90.6)>苗箱80区(88.9),慣行わら区(76.1)<苗箱80わら区(83.6)<苗箱B30わら区(87.2)であり,稲わら無施用では,慣行施肥が高く,稲わら施用では,箱施肥の区が高かった。

精玄米重(kg/10a)は,慣行区(55.1)<苗箱80区(57.9),苗箱80わら区(55.0)<苗箱B30わら区(58.6)<慣行わら区(61.0)であり,稲わら無施用では,箱施肥が高く,稲わら施用では,慣行施肥が高かった(表5)。

2021年,一穂籾数(粒/穂)は,慣行区(76.9)<苗箱80区(78.5),慣行わら区(80.4)<苗箱B30わら区(82.9)<苗箱80わら区(83.8)であり,2020年と同様に稲わら無施用及び施用とも箱施肥の区で多かった。登熟歩合(%)は,慣行区(77.9)<苗箱80区(78.7),慣行わら区(70.7)<苗箱B30わら区(72.7)<苗箱80わら区(75.6)であり,稲わら無施用では,慣行施肥が高く,稲わら施用では,箱施肥の区が高かった。

精玄米重(kg/10a)は,苗箱80区(39.8)<慣行区(46.0),苗箱80わら区(41.1)<苗箱B30わら区(42.1)<慣行わら区(43.0)の順で,稲わら無施用及び施用とも慣行施肥の区が高かった(表5)。

なお,㎡当たり籾数(×100粒/㎡)は,2020年は慣行区(188)<慣行わら区(245),苗箱80区(220)<苗箱80わら区(243)であり,2021年は慣行区(347)>慣行わら区(322),苗箱80区(293)<苗箱80わら区(303)であり,箱施肥は両年とも稲わら施用した区が多かったが,登熟歩合は,両年とも慣行施肥,箱施肥の区とも稲わら施用した区で低かった(表5)。

(5)土壌養分の変化

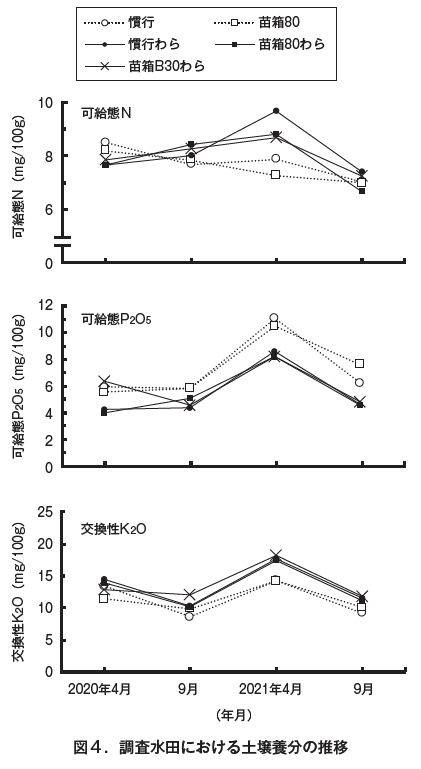

試験開始前(2020年4月)と試験終了後(2021年9月)の土壌化学性の変化を見ると(表6),可給態窒素は,稲わらの無施用区(慣行区,苗箱80区)では試験開始から徐々に低下しているが,稲わら施用区(慣行わら区,苗箱80わら区,苗箱B30わら区)では2020年9月から2021年4月に増加する傾向が見られた。

また,交換性カリも稲わら施用区(慣行わら区,苗箱80わら区,苗箱B30わら区)は,稲わら無施用区(慣行区,苗箱80区)に比べ2020年9月から2021年4月に増加する傾向が見られた。

可給態リン酸は,稲わら無施用区(慣行区,苗箱80区)が稲わら施用区(慣行わら区,苗箱80わら区,苗箱B30わら区)より高い値で推移し,稲わら施用の影響は判然としなかった(図4)。

(6)考察

2020年は移植直後の低温による影響があったが,移植後40日後の生育は,箱施肥の区は稲わら施用の有無に関わらず,慣行施肥に比べ劣っており,上野(2015)の報告と同様の結果となった。

これは,6月上旬時点では,「苗箱まかせ」の肥効は,慣行施肥に比較して明らかに低く経過するためであり,本調査のように乾土効果による窒素発現量が小さい水田では,より顕著になると考えられた。

また,稲わら施用による影響を見ると,稲わら施用した区は,両年とも移植40日後の茎数が少ないことが認められ,特に箱施肥の区で顕著であり,稲わら施用により,初期生育が抑制されるという既存の報告と一致した(千葉ら1980,安藤ら1986,前田1983)。 安藤ら(1986)は,水田に施用された稲わら中の窒素は,移植後の低温条件でも無機化されること,稲わら施用により,肥料由来の窒素が稲わらに取り込まれ減少するが,その量はわずかであると報告している。

本調査の供試水田の土壌中の全窒素含量は0.09~0.01%と安藤らが調査した水田の0.30%と比べてかなり低く,供試水田土壌の施肥前(4月)の可給態窒素も7.3~9.7mg/100gと低かった。このことから,供試した水田の入水前の乾土効果は小さく,生育初期における土壌中の無機態窒素含量が少なかったため,稲わらに取り込まれた施肥由来の窒素の割合はかなり大きかったと推察される。

また本結果では,2020年,2021年の両年とも移植40日後の葉色値は,苗箱80区より苗箱80わら区,苗箱B30区が低いことから,稲わら施用した箱施肥区は,移植後の窒素吸収量が稲わら無施用の区より少なかったため,生育が劣ったと考えられた。

上野(2014)は,水稲の初期生育は乾土効果と密接な関係があり,窒素的地力が低く乾土効果が小さい水田では,箱施肥だけでは初期生育の確保が十分でなく,目標収量を得るためには,側条施肥や活着時追肥等の組み合わせが必要であると述べている。このため,箱施肥を行う場合,水田土壌の可給態窒素量の把握とともに,乾土効果による窒素の発現量を高める土づくりが重要であると考えられた。

なお,稲わら施用による初期生育の抑制要因は,稲わらの分解による土壌中の酸素消費や土壌の急激な還元化,メタンおよび硫化水素等の発生などによる活着不良や発根の遅れ,養分吸収の阻害などもあり,今後調査が必要である。

次に,穂数についてみると,上野(2015)は,目標収量の確保には,穂数を得るために初期茎数の早期確保が重要であるが,最高茎数をセーブして有効茎歩合を高めることも重要であり,窒素的地力が高い土壌では,穂数を確保できると述べている。

本調査は窒素的地力が低い土壌で行ったため,移植40日後の茎数が少ないと穂数も少ない傾向が見られた。特に2020年は,慣行施肥の区に対して箱施肥の区は,初期の茎数が少なく,また,慣行施肥,箱施肥とも稲わら施用した区の茎数が少ない傾向が見られ,箱施肥を行う場合,初期の地力窒素発現量が重要であると考えられた。

稲わら施用は,移植40日後の茎数が少なく,穂数の確保の点からは,負の影響が懸念されるが,本結果では,2020年の穂数は,苗箱80わら区が苗箱80区より多く,籾数は,2020年,2021年の両年とも苗箱80わら区は苗箱80区より多かった。

千葉ら(1980)は,稲わら連用田では,温度上昇により土壌窒素の無機化量が急激に増大し,幼穂形成期を中心とした時期に発現すると報告しているが,これをもとに考えると,地温上昇効果により,幼穂形成期を中心に稲わら由来の窒素が発現し,発現した窒素が稲に吸収され,有効茎数及び籾数の確保に作用したためと推察された。

このため,窒素的地力が低い土壌において,箱施肥を行う場合,稲わら施用は,㎡当たりの穂数や籾数の確保に効果があり,コシヒカリなどの穂数タイプの品種には有効と考えられた。

また,苗箱80わら区と苗箱B30わら区の穂数と一穂籾数を比較すると,2020年は穂数と一穂籾数とも,ほぼ同じ穂数,一穂籾数が確保されていたが,2021年は一穂籾数は同等であったのに対し,穂数は,苗箱B30わら区が苗箱80わら区に比べ明らかに少なかった。これは,2021年の出穂日が8/10であり,2020年の8/15より5日早まったためと考えられた。「苗箱まかせN400‒B30」の溶出期間は100日であり,2021年の幼穂形成期は7/18頃であることから推察すると,苗箱B30わら区では,幼穂形成期までに肥料由来窒素の溶出が十分でなく,肥料由来窒素の溶出期間80日の苗箱80わら区と同等の穂数が確保出来なかったと考えられた。

このため,高温条件下では,幼穂形成期が早まることが予想されるため,箱施肥においては,穂数確保のために肥効期間も考慮し,肥効を補う上で,稲わらの施用は有効であると考えられた。

なお登熟歩合は,稲わら施用により慣行施肥,箱施肥とも低くなる傾向が見られた。これは,稲わら施用により,籾数が増加するものの,出穂後,登熟歩合を高めるだけの十分な窒素量を賄えなかったことが考えられたが,詳細については,今後幼穂形成期以降の土壌中の窒素量の把握も含めた調査が必要である。

本県において1985年~2005年の21年間,稲わらを連用した結果では,6%増収する結果が得られている(三浦ら2022)。しかし本結果では,2020年の慣行施肥においては,稲わら施用により精玄米重が増加しているが,箱施肥は両年とも少なかった。これは,稲わらの連用期間が短く,土壌の化学性も三浦らの報告のような地力の差が無かったためと考える。

一方,稲わらの長期連用水田では,穂肥の施用により,土壌窒素の無機化が促進され,後期まで土壌由来の窒素の取り込みが増大するとの千葉らの報告(1980)から考えると,稲わらの連用を継続することで,箱施肥の収量も増加に転じることも予想される。さらに,稲わらの連用は,本結果でも可給態窒素,交換性カリがわずかながら増加しており,これまでの報告(三浦ら2022など)のとおり,交換性カリの維持にも有効である。

千葉ら(1980)は,秋期に稲わらを還元し,石灰窒素及び土壌改良資材を同時施用し,秋耕することが地力窒素の増加に有効であると報告しており,初期生育への影響を軽減するためにも,秋耕を実施し,入水前に稲わらを出来るだけ分解し,乾土効果を高めておくことが必要と考える。

4.まとめ

窒素的地力が低い水田において,箱施肥を行うと初期生育に必要な窒素量が確保されず,収量が低下することがあるので,箱施肥を行う場合は,水田の可給態窒素量の把握が必要と考えられた。

また,箱施肥に稲わら施用を組み合わせることで,有効茎数,穂数及び籾数の増加や安定した穂数の確保が可能であるが,窒素的地力が低い水田では,生育初期の分げつが抑制されるため,秋期に稲わらを還元し,秋耕するなど入水前に稲わらの分解を促進することが必要である。

稲作経営は,大規模化が進んでいるが,肥料等の物価高騰対策やみどりの食料システム戦略の実現など新たな取組も行わなければならず,さらなる省力化やコスト削減を可能とする施肥技術が求められている。

このような状況下において,箱施肥は,肥効が高い施肥法であり,省力かつ低コストで安定生産を実現する技術と考える。箱施肥をより有効な技術として活用するためには,今後は箱施肥のみに頼るのではなく,土壌診断を実施し,可給態窒素含量など地力に関連する養分の把握とともに,堆肥等の肥効や土壌の可給態窒素量等を考慮して箱施肥用肥料「苗箱まかせ」のタイプを選択することが必要である。

おわりに,箱施肥に限らず,安定生産を実現するためには,稲わらや堆肥等の有機物を連用するなど地力を高める土づくりを継続することが最も重要であると考える。

参 考 文 献

(1)上野正夫.苗箱施肥における本田生育の特徴と留意点.

農業と科学.第667号,p8-p12.(2015)

(2)千葉満男,島津了司,武藤和夫,内田修吉.

水田における稲わら施用と稲作の安定化.

岩手県立農業試験場研究報告 第22号,81‒117.(1980)

(3)安藤 豊,庄子貞雄,及川 勉,菅野忠教.

水田土壌中での稲わら分解と窒素の挙動.

日本土壌肥料学雑誌 第57巻,第4号,359‒364.(1986)

(4)前田乾一.水田に施用された窒素の行動の定量的評価.

農業研究センター研究報告1,121‒193(1983)

(5)上野正夫.水田土壌の窒素肥沃度と無機化のしくみ.

農業と科学.第658号,p1‒p5.(2014)

(6)三浦吉則,松本 靖,笹川正樹.

三要素,有機物及び土壌改良資材の長期連用が水稲収量や水田土壌化学性に及ぼす影響.

福島県農総セ研報13,33‒48.(2022)

土のはなし-第32回

危機に瀕する世界の土-その2

不適切な人間活動が土を劣化させる

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

土は食料生産の基盤である。土が保全されなければ食料の確保はあり得ず,高度な文明も維持できない。この教訓をどう生かすか,それを現代の私たちが問われていると前回お話しした。残念ながら,その教訓が十分に生かされているとは思えない。今もなお,世界中で土の劣化が進んでいるからである。今回は,そのおもな原因となる不適切な人間活動を話題に取り上げる。

1.人間活動による土の劣化

食料を生産する農地の土の劣化とは,農地で土の不適切な管理や生産性を上げたいために,土から過度の収奪をおこなった結果,土が荒廃し作物の生産性を著しく低下,もしくは皆無にしてしまう現象のことをいう。

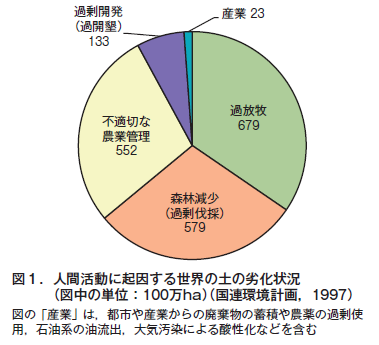

土は環境の産物である。土は与えられた環境の下で最も安定する方向に変化し,つくりあげられる。それゆえ人間活動がその変化の範囲内であるかぎり,土自身が劣化していくことはない。人間活動が環境による変化以上の変化を土に与えたとき,土が劣化する。人間活動による土の劣化は,やや古いデータではあるが,世界で20億ha程度,全植生地のおよそ17%に達するという(図1)。

最近,これと同様のデータの公開がない。しかし状況はさらに悪化しているようだ。国連食糧農業機関(FAO)事務総長シルヴァが国際土壌デーと国際土壌年の発足にあたり,世界の土の3分の1が劣化しているとの驚くべきメッセージを発表している(Silva, 2014)。

土を劣化させる主な人間活動は,過剰耕作による不適切な農業管理,野草の再生力以上に家畜を放牧させて草を衰退させる過放牧,それに森林の過剰伐採などがある。

2.農地の土を劣化させる人間活動

1)不適切な農業管理-過剰耕作

農業に適した便利な土地は早くから開墾されて,農地となっている。しかし,そのような土地ほど人間も多く住む。人間が住むには土地がいる。産業用地も必要だ。しかも現時点で,農業に適した土地のほとんどは開発されており,農地開発はすでに限界にきている。このため,人口の増加が続いている現在,世界の1人当たり穀物生産面積は減少の一途をたどっている。結果的に,食料増産は単位面積当たりの増収に期待せざるを得ない。

途上国のように粗放な農業地域では,養分補給や土の管理が不十分のまま過剰耕作がくり返され,土の酷使がすすむ。焼畑移動耕作も,かつては土の肥沃度と森林再生のいずれもが十分に回復してから再利用した。しかし,最近はそれができなくなってきた。人口が増加したため,移動耕作のための土地面積が減少したからである。とくに乾燥地域や半乾燥地域での過剰耕作は土地の砂漠化につながる(伊ヶ崎,2015)。さらに,この地帯での不適切なかんがいの導入は,メソポタミアで見た土の塩類化を招きやすい。

一方,集約的な農業地域では増収を期待するあまり,必要以上の養分を与えがちになる。それによって環境汚染だけでなく,過剰な養分に起因する土の塩類化が発生し,作物栽培ができなくなってしまう。こうした農業の不適切管理が土の劣化をもたらす。

2)過放牧

アジアやアフリカなどの途上国では,土地の野草を家畜の放牧利用に使ってきた。それは家畜が生きたままの食料備蓄となるからである。そのふん尿は土の養分補給源として,また乾燥させたふんを燃料に利用することもある。しかし,人口増加にともなって放牧家畜の頭数が増えると,再生した野草量以上に放牧家畜が野草を採食し,その結果,野草の密度が低下して土が露出していく。これが過放牧の状態である。

過放牧の条件では,土が露出するだけでなく,家畜の踏圧で土が硬く締まる。硬い土の表面は雨水の土への浸透をさまたげ,表面流去する水が表土を侵食して劣化を促進する。また,野草は土に水が保持されることを助ける重要な役割を果たしている。しかし,過放牧によって土から野草が失われると,土の乾燥化が進み砂漠化する。

3)森林の消失

森林もまた土の水分保持に重要な役割を果たす。ところが,途上国での人口増加は住宅や燃料用の薪などで木の需要量を増やし,大切な森林にまで利用が拡大していく。焼畑移動耕作地の拡大と不適切な利用,放牧地への転用なども徐々に森林の衰退をもたらす。さらに衰退に続く森林の消失は,土の劣化を助長する。とくに熱帯雨林地域での森林消失は,土の侵食被害が加わって土の劣化がさらに進む。

2020年の地球上は,陸地のおよそ31%に相当する41億haが森林(植林地を含む,以下同じ)で覆われている(FAO,2021)。1990年から2020年の30年間で比べると,増加した森林面積は6,860万haだったのに対し,2億4,610万haが消失している。

つまり,この30年間で世界から失われた正味の森林面積は1億8千万haに達し,わが国の国土面積(3,778万ha)の約5倍に相当する。これは,毎年600万haもの森林が消失していったことになる。ただし,世界の森林消失面積は全体でみると,1990年以降,減少しつつある。

森林消失面積が大きかったのは南アメリカ地域で,1990年からの30年間に1億2,950万haも消失した。このうちの大部分はブラジルで失われた9,230万haである。ブラジルでは平均するとこの30年間,毎年308万haも消失したことになる。アマゾンの熱帯雨林地帯での違法で不適切な過剰伐採が主な要因である。この消失速度は,わが国の全森林面積(2,494万ha,2020年FAO)が,およそ8年で失われることを意味する大きな値である。アフリカ地域でも1990年以降の30年間で,1億1千万haの森林が消失した。他の地域と異なり,1990年以降の10年ごとの消失面積に減少傾向がなく,直近の2010年からの10年間には3,940万haが失われている。

一方アジアは,1990年からの30年間に森林面積が5,270万ha増加している。これには,中国が植林活動によって同じ30年間に森林面積を6,280万ha増加させたこと(図2),またインドも同じ期間に822万haも拡大させた影響が大きい。逆にインドネシアでは,同時期に2,640万haも森林面積を失っている。インドネシアの熱帯雨林や泥炭林で,日本などへの製紙原料として過剰伐採が続けられた結果である(相楽,2021)。

ブラジルやインドネシアなどの熱帯雨林での過剰伐採は,土だけでなく地球環境への悪影響も大きい。それについては,機会を改めてお話ししようと思う。