第762号 2024 (R6) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年7月

本号の内容

§苗箱まかせの施肥作業時に役立つ

早見表と施肥量調整のポイント

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

柿内 俊輔

§福井県における土壌環境の変遷と今後の対策

ジェイカムアグリ株式会社 西日本支店

技術コンサルタント 長谷川 彰

§土のはなし-第33回

危機に瀕する世界の土-その3

塩類集積による土の劣化とそのリスク

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

苗箱まかせの施肥作業時に役立つ

早見表と施肥量調整のポイント

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

柿内 俊輔

1.はじめに

苗箱まかせを用いた育苗箱全量施肥は,低コストならびに省力化に資する技術として専業,兼業を問わず,幅広く水稲栽培農家に普及している施肥技術である。最近では,熊本県においても経営規模拡大による農地の集約化が進むにつれて,生産費の低減や労働時間の削減のための施肥技術として注目され,土地利用型の大規模経営体によって導入されてきている。

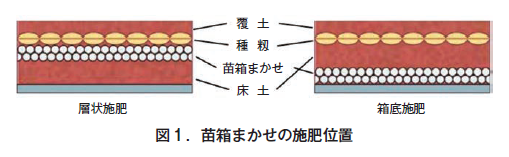

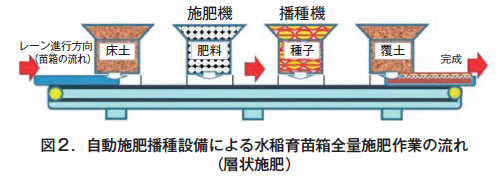

苗箱まかせを用いた育苗箱全量施肥は,施肥位置によって層状施肥と箱底施肥に分けられる(図1)。前者は下から,床土→苗箱まかせ→種籾→覆土,後者は,苗箱まかせ→床土→種籾→覆土の順である。これらの播種や施肥および土入れの行程は,たとえば層状施肥では,図2に示すような自動施肥播種設備が用いられることが多い。

実際,生産現場において自動施肥播種設備を用いて作業する場合,水稲の生育に必要な10a当たりの窒素量と育苗箱数から苗箱まかせの施肥量を計算し,これに基づいて育苗箱1箱当たりの苗箱まかせの施肥量および床土量を決め,自動施肥播種設備を調整したうえで,施肥作業に取り掛かることになる。しかし,この一連の作業では機械(施肥ホッパー)の調整を頻繁に行いながら,施肥量と床土量を決定しなければならず,作業時間のロスや育苗管理の失敗につながるような事例も散見されている。

ここでは,苗箱まかせを自動施肥播種設備によって施肥する際の施肥作業のポイントについて整理した1)ので紹介する。

2.試験方法

(1)施肥量に応じた培土量決定のための早見表の作成

育苗は,2021年熊本県農業研究センターの水稲育苗用ハウスで行った。育苗箱は稚苗用育苗箱(内径:長さ58cm×幅28cm×深さ3cm)を使用した。肥料は,苗箱まかせN400-120(ジェイカムアグリ社製)を使用した。水稲育苗用培土は熊本県内で一般的に用いられている人工造粒土(4銘柄)を用いた。事前の調査により,いずれの培土とも比重は約1.0であったため,試験にはひのくに床土(菱東肥料社製)を用いた。

苗箱まかせの施肥量に応じた培土量を決める試験では,種籾量は乾籾に換算して100g,この籾が十分隠れる量として覆土量を1,200gで一定とした。苗箱まかせの施肥位置は層状施肥と箱底施肥とし,各施肥量に応じて育苗箱内に充填可能な床土の重量を調査した。

また,各施肥量における苗箱当たりの保水量を明らかにするために,育苗箱潅水前後の重量を測定した。潅水前の1箱当たりの苗箱重量(育苗箱の重さを含む)は,育苗培土および苗箱まかせを育苗箱へ充填した後に測定した。潅水後の重量は,床土あるいは苗箱まかせを育苗箱へ充填後潅水し,覆土を行い更に潅水し,スノコの上で120秒間静置した後,重力水が十分流下した状態で測定した。保水量は,潅水前後の苗箱重量の差から求めた。

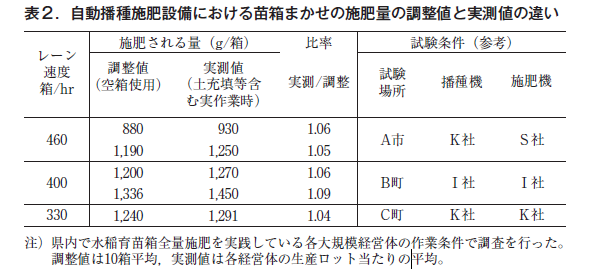

(2)自動播種施肥設備における苗箱まかせ施肥量の実態調査

県内で水稲育苗箱全量施肥を実践している大規模経営体(3経営体)において,各経営体が使用している自動播種施肥設備を用いて施肥量の調整値と実際の苗箱まかせの施肥量を比較した。測定方法は,培土の入っていない空の育苗箱に施肥された苗箱まかせの量を調整値とし,実際に床土と覆土を入れ播種を行った作業状態での苗箱まかせの施肥量を実測値とした。ここで調整値は10箱の平均値とし,実測値は実際に使用した苗箱まかせの重量を同一の施肥量設定で作成した苗箱数で除して求めた。なお,実測値を測定する際には,苗箱まかせを施肥ホッパーへ充填する時に飛散した「ロス」分も含まれている。

3.結果および考察

(1)施肥量に対応した床土・覆土量決定のための早見表の作成

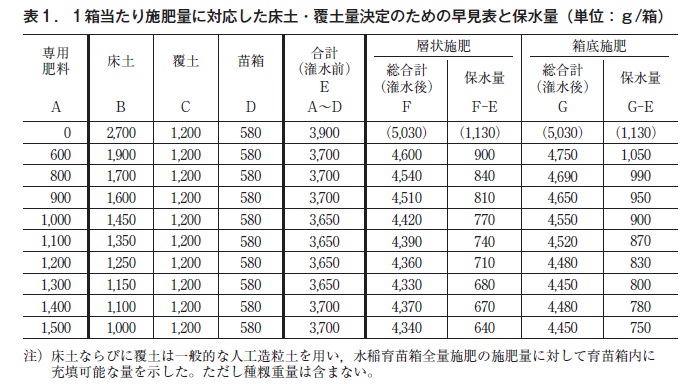

育苗箱1箱当たりの苗箱まかせの施肥量に対する適正な床土量および覆土量を求めるため試験方法に記載した方法に従って早見表を作成した(表1)。

表1において,通常の育苗箱(内径:長さ58cm×幅28cm×深さ3cm)の重量は580g,覆土は1,200gとして慣行育苗を行った場合,培土の重量は2,700gであった。これを基準にして,苗箱まかせの施肥量を増加させた場合,育苗箱への充填が可能な床土の重量は徐々に減少し,概ね苗箱まかせの重量+床土重量=2,700gの関係が成立した。

したがって,苗箱まかせの施肥・播種作業時においてこの早見表を用いれば,1箱当たりの苗箱まかせ施肥量に応じた適切な床土量を瞬時に決めることができる便利なツールであると考えられる。

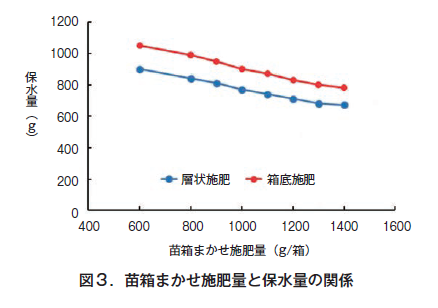

また,表1に示すように,1箱当たりの保水量は苗箱まかせの施肥量が増えるとともに小さくなったが,これは苗箱まかせ自体が保水力をほとんど持たないためで,苗箱まかせが多くなると逆に床土量と覆土量が少なくなり保水量が低下すると考えられる。この関係は施肥位置に関わらず同じであるが,図3に示すように,同じ施肥量・培土量であっても箱底施肥の保水量が常に高く推移していることは,育苗時の水分維持は箱底施肥で容易であることを示唆している。これが苗箱まかせの施肥量が1kg/箱以上の育苗では箱底施肥が推奨される2)理由の一つではないかと推察される。

(2)自動施肥播種設備を利用する場合の施肥のポイント

県内で育苗箱全量施肥を実践している3つの大規模経営体において,「苗箱まかせ」の施肥作業体系に関する調査を実施した。

その結果,各経営体において使用している自動施肥播種設備に装着されている施肥ホッパーはそれぞれ異なるメーカーのものであった。また,自動施肥播種設備においていずれのメーカーの施肥機を用いても,施肥ホッパーの調整値に比べ,実際の苗箱まかせの施肥作業時の施肥量は4~9%多くなった。これは,事前に施肥ホッパーの施肥量を調整する場合,空の育苗箱を通して施肥量を判定しているが,実際の播種作業では育苗箱には培土が充填されており,施肥播種設備のレーン動力部への重量負荷が大きくなるため育苗箱の移動速度が遅くなり,1箱当たりの苗箱まかせの充填量がやや増えると考えられた。

4.まとめ

自動播種施肥設備による苗箱まかせの施肥作業において,施肥量に対応する適切な床土を素早く決定できる早見表を作成した。この早見表を用いることで簡単に1箱当たりの施肥量に対応した床土量を決定することができ,施肥作業の効率化・迅速化を図ることができると考えられる。

また,実際に各大規模経営体で用いられている自動施肥播種設備について,苗箱まかせの施肥ホッパーの調整量と実際量を比較したところ,実作業時では培土の重量がかかるため,調整値よりも実際の施肥量は4~9%多くなることが明らかになった。これを防ぐためには,調整時から(苗箱まかせ+培土)に近い重量負荷をかけながら施肥量を調整する必要があると考えられた。

苗箱まかせは,苗箱1箱毎に水稲生育期間中の窒素成分全量を局所施肥するため,窒素の施肥効率が高く減肥できる施肥法であるが,1箱当たりの施肥量の「誤差」がそのまま水稲の生育に悪影響を及ぼし,さらには施肥コストや環境負荷を増加させる問題も併せ持つ。特に最近では,被覆肥料の水田系外への被膜殻の海洋流出が問題視されており,過剰な施肥は避けなければならない。

このような問題を解決し水稲育苗箱全量施肥栽培を普及させていくためには,今回提案した早見表を活用して苗箱まかせの適正な施肥量とこれに応じた培土量を迅速に決定し,スムーズに育苗管理につなげることが有効であると考えられる。

参 考 文 献

1)松森信 自動施肥播種設備利用における水稲育苗箱全量施肥作業の最適化

熊本県農業研究成果情報.No.977.2022.

2)ジェイカムアグリ(株)「苗箱まかせ」を使いこなすためのハンドブック(東北版).2014.

福井県における土壌環境の変遷と今後の対策

ジェイカムアグリ株式会社 西日本支店

技術コンサルタント 長谷川 彰

はじめに

国連は世界的な人口増加などに対応するため食料の安定生産と安全性を確保し,そして生態系を維持するため土壌を持続的に保全することが不可欠であるとの視点から,2015年を国際土壌年と定めた。これを受けて,国際土壌科学会議(IUSS)は「人類の寡黙な同志である土壌に目を向けよう」と2024年までの10年間を国際土壌の10年とした。

一方我が国では,JA全農が1970年に土づくり運動を開始し,土壌診断に基づく「調和のとれた土づくり」を推進した。1971年には,10月第1土曜日を「土の日」とするなど世界に先駆けた取り組みであった。その後,土づくりを通じて農業生産の安定に寄与することを目的として,国県段階に土づくり運動推進協議会が設置された。私も事務局の一員として,県経済連,中央会と連携し研修会・共励会の開催や県内一円の土づくり推進パトロールを行った。

1984年には,地力増進法が制定され,地力を増進するための土壌管理に関する基本的方針が定められた。

戦後の土壌調査の歴史は,食糧増産を図るための基盤となる土壌を対象に,耕土培養事業や地力保全基本調査(1959年~1974年)が実施され,全国の水田,畑地の土壌の性質が明らかになり,土壌の分類やタイプごとの生産力阻害要因や改善対策が示された。その後,国は適切な土壌管理と土地利用方式などを明らかにするための経年的な定点調査事業をおこなっている。

本県においては,これらに加え,県独自の施策として全県を対象に1992年から1995年にわたり土壌保全対策調査事業を実施した。また,経済連が中心となり,2009年から2015年にかけて全県的な土壌分析を実施したが,それ以降全県的な取り組みはなされていない。

地力保全基本調査がまとめられた1970年以降,水田を中心とした本県農業を取り巻く環境は大きく変化してきた。その一つ目は,農業者の減少・米の生産調整面積の拡大・水田利用,二つ目は多収から品質重視への米づくりの変化,三つ目は肥料機械化等技術の革新,四つ目は生産基盤の整備,さらに大気汚染,水質汚濁防止対策,温暖化などの環境の変化である。ここでは,本県における土壌環境の変遷を多角的に捉えることによって今後の土壌管理対策について述べてみたい。

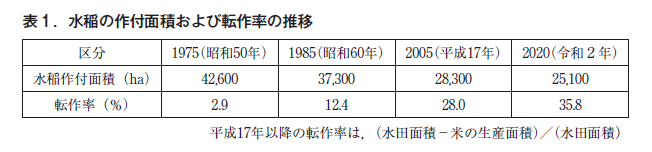

1.水稲作付面積の減少,水田の利用率の向上

福井県は農業収入に占める米の割合が全国でも極めて高い県であり,米の生産調整は農業者にとって大きな衝撃であった。また,排水不良田が多く,作物の選定,土地利用,収量性など多くの課題が山積していた。

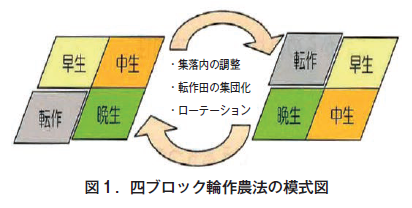

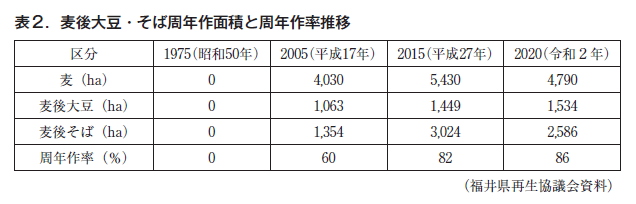

課題解決のため,「集落の農地は集落で守る」という集落農業を基盤とした「四ブロック輪作農法」を推進した(図1)。具体的には,転作の集団化や米の品種ごとの作付けを基本に,転作作物としては麦・大豆・そば・飼料作物を重点作物と位置づけ,大麦とその後作に大豆,そばを合理的に組み合わせた周年作農業に取り組んだ。

その結果,2020年の水稲作付面積は25,100haで1975年の42,600haに比べ生産調整面積の増加により約60%と大きく減少したが,転作作物の主力作物である大麦の作付面積は年々増加し2020年で4,790ha,麦後の大豆・そばの合計面積は4,120ha,麦後の周年化率は86%で,六条大麦の作付面積は日本一,そばは3位となっている(表1,表2)。

このため,本県の水田利用率は,全国の92%,富山県の93%,石川県の88%に比べても105%(2020 年)と高くなっている。

現在,転作面積の割合は36%と昭和50年の2.9%と比べ大きく増加しており,このような水田利用の変化は,土壌の物理性,化学性に少なからず影響を与えていると考えられる。

2.農家数の減少と農地集積による経営規模の拡大

1)農家数の減少

本県は,冬期の日照には恵まれないものの豊富な水を利用できる利点を活かして,稲作を中心とした農業が営まれてきたが,県内には零細企業も多く農家の余剰労働力を期待することから必然的に兼業農家の割合が高い生産構造になっている。

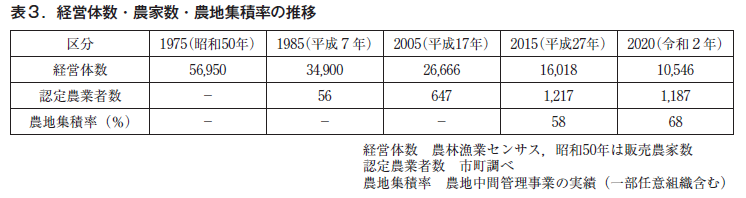

令和2年の農家数は,高齢化,他産業への転出,機械化の進展等により昭和50年の56,950戸から10,546戸と81%も減少した。また,基幹的農業従事者に占める60歳未満の割合は,8.8%(平成27年農林業センサス,全国22%)と低く高齢化が進行している現状である。

2)農地集積による規模拡大

1975年当時の経営規模は1.0ha未満が約70%を占める,いわゆる小規模経営農家が大半であった。その後,転作を契機に農業所得の確保を図るため,集落単位での転作の集団化,作業の共同化,協業化に取り組み,生産の組織化が進んだ。さらに,農業経営基盤強化促進法の制定などにより認定農業者,農事組合法人が増加し農地集積が加速化した。

現在,本県の担い手は,転作の土地利用を契機とした集落農業から発展した法人組織や大規模個別経営農家,さらには100ヘクタールを超えるメガファームが主体となり,スケールメリットを活かした低コスト農業が進み,2020年の農地集積率は約68%で,10%の経営体が約60%の農地を経営している大規模化の実態を反映している(表3)。

しかし,個別に法人組織をみると,70歳以上の高齢者が多く,期待していた組織の後継者は企業の雇用期間の延長などにより休日しか農作業に従事できないなど労働力の弱体化が進み存続が危ぶまれる組織もみられる。

このような農家の減少・高齢化と農地集積による規模拡大は,低コストなど経営の合理化を促進しているが,土壌管理や環境にも何かしら影響を与えているのではないかと考えられる。

3.水稲品種の変化-量から質への転換

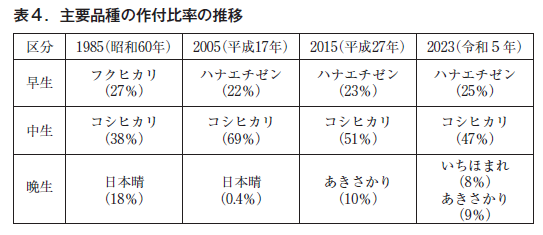

1950年代後半までは,水稲の早晩性による作付比率はほぼ均衡していたが,60年代に入ると兼業化の進展や奨励金制度等の社会経済的要因,肥培管理技術の進展により早生品種のホウネンワセが増加した。米の過剰問題が表面化した1970年代からは,良質米を中心とした自主流通米制度が発足し,品種は収量から品質,食味中心へと転換した。その中でも,本県が育成した市場評価の高いコシヒカリが奨励・普及の中心となり,2005年には高価格・少量施肥のコシヒカリの作付割合は69%となった(表4)。コシヒカリの普及は,窒素の中断による生育制御や穂肥重点施肥法への改善など関係者の涙ぐましい努力の賜物であった。

その後も米の供給過剰が進む中,価格や値ごろ感が評価基準となり低価格・多量施肥のハナエチゼン・あきさかりへのニーズが高まった。現在の主要品種は,ハナエチゼン,コシヒカリ,あきさかりが中心となっているが,2016年には良食味・高温耐性のいちほまれが育成され本格生産に取り組んでいる。

一方,本県の水稲栽培法の特徴として直播技術の普及があげられる。2018年現在の直播面積は3,425haと作付面積の14%を占めており,低コスト・省力化・作期分散が可能な水稲栽培技術として定着している。

4.肥料・施肥基準の変化

1)コシヒカリに対する肥料成分と施肥量の変化

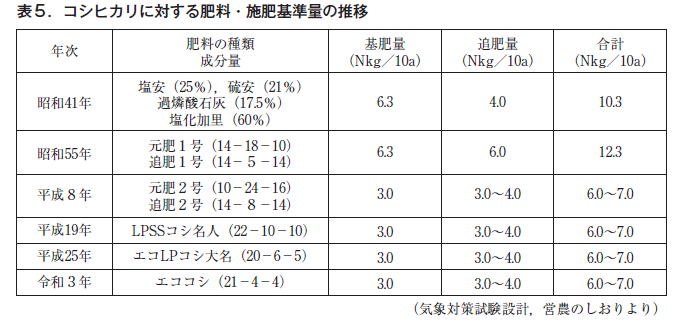

本県に流通している肥料は,昭和40年代の塩安,硫安,過燐酸石灰,塩化加里等の単肥から,50年代に入ると配合肥料,化成肥料へと変化した。その後,側条施肥機や緩効性肥料の開発が進み,兼業農家率が極めて高い生産構造などを背景に基肥一発肥料の普及が一気に進み,その普及割合は令和4年では95%を超えていると推測される。

肥料のNPKの成分比についてみると,昭和~平成前半はややP含量が高い肥料,その後は側条施肥機への投入量や価格などを考慮しN含量が高い肥料へと変化してきた。特に平成20年代以降は,エコファマーの育成と絡んで有機20%のエコ肥料の普及が急速に進んだことや原料価格の高騰もあり一段とPKの割合が低くなっており,このような肥料成分の変化は土壌の化学性に少なからず影響を与えていると推測される。

次に,本県の主要品種のコシヒカリのN施肥基準量(表5)についてみると,昭和40年代は基肥中心で約10kg/10a,昭和55年は基肥と追肥は同等で約12kg/10aと現在に比べ多くなっていた。これは転作の強化や高い米価の中で,品質よりも収量性がより重視され,農家の強い所得確保の想いが背景にあったと考えられる。その後,コシヒカリの倒伏性など生育特性の解明が進んだことや食味・品質重視への変化により平成8年のN施肥基準量は追肥の割合がやや高くトータルで7kg程度と昭和55年時に比べ約66%と大きく減少している。このようにNの施肥基準量は,その時代の米を取り巻く生産者・消費者・流通関係者のニーズに添う形で大きく変化してきたと考えられる。当然こうした施肥量や肥料成分の変化は,土壌環境に影響すると考えられる。

2)近年の施肥量等の実態

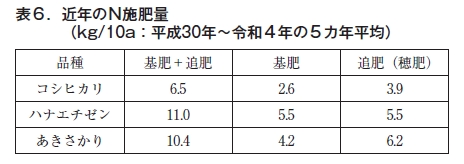

本県の主要品種のN施肥量(表6)を作付面積と福井経済連扱いの肥料年度統計に基づく肥料銘柄別流通量から計算した(平成30年度~令和4年度の5カ年平均)。

コシヒカリは倒伏の懸念と食味値の高得点をねらい6.5kgと低レベルであるのに対し,ハナエチゼン,あきさかりはより増収を目指し10~11kgと高い。また一発肥料の普及割合は肥料の流通量から推計すると約95%程度と極めて高くなっている。

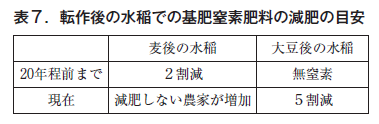

このように水稲品種に応じた適切な窒素施肥が薦められているが,最近では施肥量を増やす事例も見られている。たとえば表7に示すように,麦後の水稲では,20年程前までは窒素の2割減肥が通常行われていたが,現在,減肥しない農家が明らかに増加している。さらに基肥一括施肥をした場合でも幼穂形成期頃に追肥する農家も見られるようになった。これは,転作による土壌の窒素肥沃度の低下が減収要因の一つであると考えられており,収量確保の観点から,窒素を増肥する農家が増えているためと推察される。

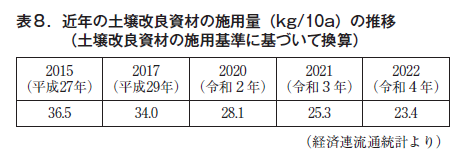

一方,近年の土壌改良資材の施用量(表8)は,価格の高騰や労働力不足を背景に年々減少し,令和4年は23.4kg/10aで平成27年度の63%に減少している。本県の土壌は元来ケイ酸含有量が少ないこともあり,土壌改良資材施用量の減少は重要な問題である。土壌診断に基づくケイ酸質資材の施用を効率的に進める必要がある。

5.生産基盤の整備促進

昭和30年代から,全国に先駆けて農地や用排水の基盤整備を実施した結果,圃場の整備率は,全国トップクラスにある(平成5年都府県1位)。

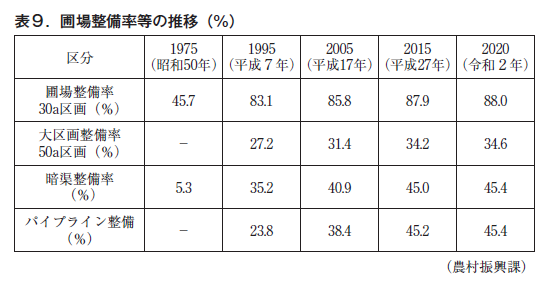

その後も低コスト・高品質の米作り,転作作物の麦・大豆等の生産性向上を実現するため,大区画圃場の整備,暗渠排水による農地の乾田化,効率的な水利用を進めるため用水施設のパイプライン化が進んでいる(平成29年圃場整備率都府県1位)。

その結果,2020年現在の農振地域内の整備率は,大区画35%,暗渠43%,パイプライン45%となっており,生産基盤となる農地は大きく変貌している(表9)。

他方,1960年代以降は農業の機械化が急速に進んだ時代でもあった。耕耘機,歩行田植機,バインダーから高性能トラクター,乗用田植機,コンバインの普及へと機械化一貫体系が確立され,現在は大型のハイテク農機などスマート農業の時代を迎えている。

こうした生産基盤の近代化は農地集積・低コスト化を促進するとともに,土壌環境(作土深,耕盤)などを大きく変化させていると考えられる。

6.現場を担う指導者の減少

営農指導員や普及指導員は,互いに連携を図り直接農業者に接し現場が抱えている課題に対し技術・経営等の支援を行う重要な役割を担っている。その課題は,制度発足時の食糧増産から園芸産地の拡大,新規就農者の育成,中山間地域の振興など幅広く多様化しており,その重要性は益々高まってきている。

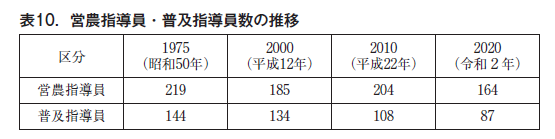

しかし,表10に示すように2020年の営農指導員・普及指導員数は,1975年に比べ農協の合併や普及員の広域活動化などの要因もあり,営農指導員は74%,普及指導員は60%と大きく減少し,農業者に対する指導力低下が懸念される。また,技術の高度化や複雑化する地域課題へ迅速に対応するためには,オールラウンド型からスペシャリスト型(土壌肥料など)の指導員がより重要となっている。

このため,これまで以上の自己研修はもとより,研修体制の充実を図りフレシキブルな体制へ移行する必要がある。今こそ,垣根なき指導体制の充実が強く求められる時代となっている。

7.大気・水質の変化

1970年頃からは,都市部を中心に光化学スモッグが発生するなど大気汚染や水質汚濁が深刻化してきた。このため大気汚染・水質汚濁等の防止を図るため大気汚染防止法や水質汚濁防止法など環境対策が充実してきた。また,農業関係では,農作物に被害を与えない濃度として農業用水質基準が設定された。

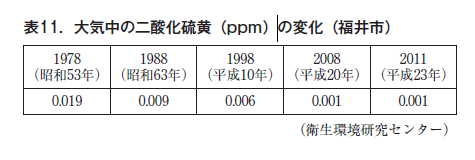

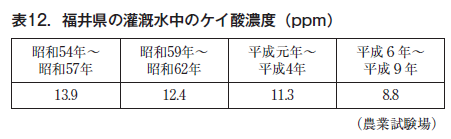

このような取り組みにより,環境は大幅に改善され,福井市の2011年の大気中の二酸化硫黄濃度(福井市)は,1978年に比べ5%と大幅に減少した(表11)。一方,灌漑水のケイ酸濃度をみると,1990年代は1970年代に比べ63%と大きく減少している(表12)。

このように大気・水質の改善や用水路法面のコンクリート化などが進み,水田に自然から供給される養分量は,以前と比べかなり減少している。

8.温暖化の進行

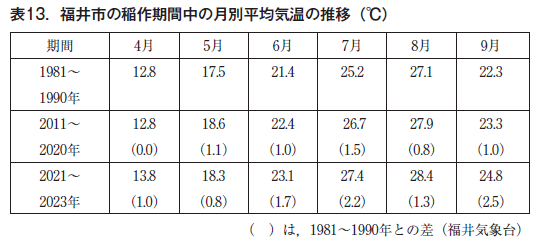

日本の気温は,100年あたり1.30℃の割合で上昇しているといわれているが,本県の稲作期間中の月別平均気温をみると(表13),2010年代は,1980年代に比べ30年間で約1℃上昇している。その後2021年からの直近の3ケ年は,本年の酷暑の影響もあり一段と高温で推移していることが伺える。

令和5年産米は猛暑等の影響により水稲の生育ステージは早まり,コシヒカリの出穂期は7月末となり,収量は平年に比べやや不良となった。品質面をみると,コシヒカリの一等米比率は高温対策として5月15日以降の適期田植えを推進してきたこともあり85%,高温耐性品種のいちほまれは96%と高水準を維持した。また,坂井農場の主要品種の玄米タンパク含有率は5.4~5.6と低く気象の影響が大きかったと考えられるが,土壌地力の影響も無視できないと考えられる。

今後も水稲品種や土づくり,水管理や肥培管理の改善などより一層温暖化対策が重要となってくるに違いない。

9.土壌地力の変化

1)30年間の土壌理化学性の変化(土壌保全対策調査事業結果)

県は地力保全基本調査以降,全県を対象に1992年(平成4年)から4年間にわたり土壌保全対策調査事業を実施した(土壌断面調査7,434点,土壌分析2,692点)。

その結果,地力保全基本調査時に比べ土壌は以下のとおりの変化が確認された。

・土壌タイプ-湿田が大幅に減少し乾田が増加

・作土深-県全体の作土深は13.5cmで,目標の15cmを超える水田は全体の約36%で,減少

・土壌養分

pHの低下-pH6以上の割合が10%と前回の60%と比べ大きく減少

塩基置換容量-大きな変化なし

置換性加里-前回に比べ増加

可給態リン酸-前回に比べ大幅に増加

可給態ケイ酸-前回と同様に目標値以下の割合が高い

このような変化は,地力保全基本調査時点と比べ水田転作の導入と転作面積の拡大,圃場整備,農業機械化の進展などの要因が関与していると推察される。

2)福井農試の定点調査結果(1979年から5年間隔で実施)

・1979年から2008年までの土壌変化をみると,乾田化,pHの低下,次表層の緻密化,全窒素からみた土壌肥沃度は現状維持

・調査開始以来(1979年~2019年)のPKの推移をみると

可給態リン酸-平成初めをピークに年々微減,令和の初めには調査地点の30%が10mgの下限未満

置換性加里-平成7年ごろをピークに年々微減,令和の初めには調査地点の80%が20mg未満

このようにPKが減少していることが伺えるが,その原因には,施用資材の種類や施用量の減少などが影響していると考えられる。

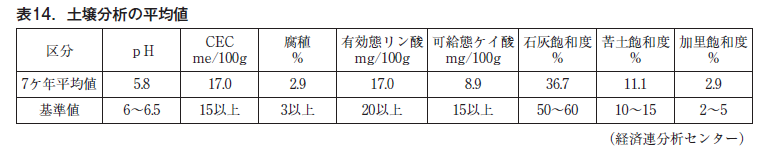

3)経済連の土壌分析結果(2009年からの7ケ年,10,000点)

土壌の酸性化やリン酸およびケイ酸の不足が認められた(表14)。地道な土づくりを通して養分状態を改善するとともに今後より一層実態把握を継続していく必要がある。

10.50年間の水稲収量の推移

本県の年ごとの米作りのスローガンをふりかえってみると

昭和44年-反収日本一うまい米づくり

昭和50年-土づくり・0123運動

昭和56年-日本一うまい米づくりコシヒカリ40%作付運動

平成8年-再構築福井米グレードアップ運動

平成23年-実践5月半ばの米づくり運動

平成28年-市場のニーズに応じた高品質な米づくり

令和5年-みんなの力が産地の評価・基本に忠実「美しい福井米」づくり

スローガンからは,米の増産からおいしさの追求,高温な環境や消費者に対応したそれぞれの時代の米づくりへの姿勢,時代の流れが感じられる。

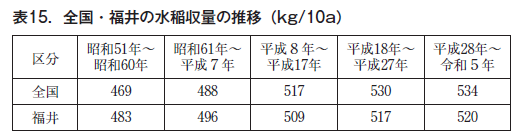

本県の水稲収量は,昭和40年代「反収日本一うまい米づくり」運動を展開するなど全国上位に位置していたが,平成7年頃からは全国を下回っている(表15)。

また,本年の米の反収は500kg/10a,作況指数は98とやや不良となった。一等米比率は本年の猛暑にもかかわらず全国7位(北陸1位)と健闘したが,稲作主体の本県にとって大変厳しい状況が続いている。

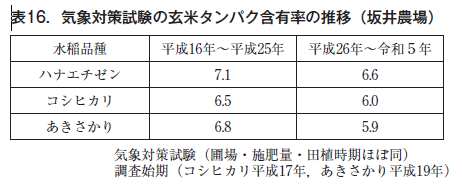

最近の玄米タンパク含有率(JA福井県坂井農場の気象対策試験)は,平成中頃に比べ低くなっている(表16)。その要因は,施肥量等はほぼ同様であることから気象の影響が最も大きいと考えられるが,地力等の影響も考慮する必要がある。

今一度,生産基盤である土壌,およびこれを取り巻く環境に目を向けて改善を図る必要がある。県・農業団体が農業所得の向上や輸出米の拡大を推進しているなか,水稲収量の低迷についての要因解明に本県の技術者,関係者が一丸となり取り組む時期を迎えている。

おわりに

最初の土壌調査から半世紀が経過した現在,本県の農業は,土地利用,担い手,環境,肥料などの生産資材,農業機械など様々な面で大きく変化した。

農家の減少を背景に農地集積が進み,経営面積が100haを超え多くの従業員を雇用する先進的な経営体もみられるようになった。今後,さらなる農家数の減少や資材価格の上昇などによって,多くの組織が経営の規模拡大と効率化を求められるようになるだろう。一方で,土壌養分の減少,土壌肥沃度の低下,気象変動などによって,水稲や大豆において以前のような高い収量・品質を得ることが容易ではなくなっている。

さて,近年,全国各地で水稲の硫黄欠乏症が発生している。私が学生の頃は,過剰障害はあっても,火山地帯である日本では欠乏しないと考えられ,むしろ化石燃料の燃焼で生じた硫黄酸化物による大気汚染が環境問題になっていた。そのような時代にも関わらず,当時の教科書は,工場の排気や排水が規制され硫酸系肥料が減少すれば,いずれ硫黄欠乏症が発生する可能性を指摘していた。そして,そのとおりに半世紀後の本県においても発生が危惧されるようになった。当時の教科書の指摘は,客観性と先見性に富むものであった。

冒頭で述べたとおり,2024年は国際土壌の10年の最終年である。「人類の寡黙な同志である土壌に目を向けよう」がスローガンであるが,しっかりと目を向けることができているだろうか。土壌環境は着実に変化し,作物の生育に緩やかに影響をおよぼす。我々技術者はわずかな異変を見逃さない客観的な視点をもって,技術を改善することが使命である。

大きな変化が求められている今こそ,本県の試験研究機関,現場に接している普及指導員,営農指導員,資材の販売担当者などが研鑽を強め,関係者が一体となって生産者と協同し,将来にわたって希望のある米産地を作っていくときではないだろうか。

土のはなし-第33回

危機に瀕する世界の土-その3

塩類集積による土の劣化とそのリスク

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

世界で土の劣化が進んでおり,その主な原因が不適切な人間活動,とくに過剰耕作,過放牧そして過剰伐採などであることを前回述べた。今回考える土の劣化要因は,不適切な農業管理によって発生する土の塩類集積(塩類化)である。

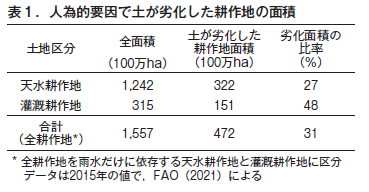

1.土の劣化と塩類集積の現状

国連食糧農業機関(FAO,2021)によれば,2015年の世界の農地面積(作物栽培地(=全耕作地)と永年利用の草地との合計)は47.6億haで,このうち34%は人為的な要因で土が劣化している。しかも,2000年からの15年間で農地面積は1.1億ha減少した。一方,農地のうち作物が栽培されている全耕作地に限ると,2015年は15.6億haで,2000年から0.63億ha増加していた。この増加の大部分0.49億haは,灌漑設備のある土地面積の増加だった。後述するように,灌漑農業の高い生産性への期待を示すものである。

しかし全耕作地でもその31%に当たる4.7億haは,人為的要因によって土が劣化している(表1)。とくに灌漑耕作地ではその割合が48%,1.5億haになっている。灌漑耕作地で土を劣化させる最大の要因は塩類集積である。世界で塩類化によって耕作放棄される灌漑耕作地は,毎年,150万ha(岩手県面積とほぼ同じ)と推定されている。

2.塩類集積の二つの型v

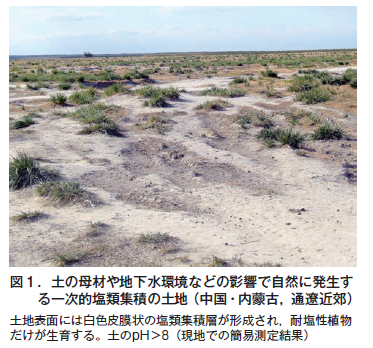

土に塩類が集積するには二つの型がある。一つは,もともと土の原料である母材の岩石が可溶性塩類を多く含んでいる場合や,乾燥地で塩類濃度の高い地下水が地表面近くに存在しているといった条件下で,長期間かけて自然に発生する塩類集積である。これを一次的塩類集積という。この場合は,古くから自然に塩類が土に集積しており,そもそも農地としての利用が多くない。もう一つは,今回考えようとしている場合で,灌漑農業において不適切な農地管理という人為的要因がもたらす塩類集積で,二次的塩類集積という。

FAO(2015)によれば,世界の陸地面積は127.8億haあり,その内の6.5%(8.3億ha)で土が塩類化しているという。ただし,このうちのおよそ90%以上は,一次的塩類集積による土の劣化と推定されている(図1)。農業の土地利用から見て問題となるのは,二次的塩類集積によって発生する土の劣化である。

3.生産性の高い灌漑耕作地

乾燥地域や半乾燥地域はそもそも雨が少ない。前者の年間雨量は200mm以下,後者でも夏雨地帯では年間雨量800mm以下,冬雨地帯で500mm以下である。いいかえると,この地域は晴天の機会が多い。これに水や養分があれば,作物の光合成が十分におこなわれるため,この地域の土地の作物生産性が高くなるのは当然である。事実,灌漑耕作地の穀物収量は雨水だけに依存する耕作地(天水耕作地)のおよそ2倍にもなっている(FAO,2011)。したがって,灌漑耕作地は世界の全耕作地面積のおよそ20%(2015年,3.2億ha,表1)にすぎないにもかかわらず,世界の穀物生産量の40%が生産されている(FAO,2021)。

4.粗放な灌漑農業で加速される土の塩類化

ところが,乾燥地域や半乾燥地域でひとたび灌漑農業を開始すると,灌漑用水を将来にわたって確保しなければ持続的な農業が成立しない。この地域では雨量が少ないからである。

さらに都合の悪いことに,これらの地域では,土層の比較的浅い部分に粘土層などの透水性の悪い土層(不透水層)が存在することが多い。排水路が不十分なまま多量の灌漑水が注ぎ込まれると,農地とその周辺に余剰水が停滞し,水田のように土地が水で覆われるウオーター・ロギング(湛水・過湿状態)が発生したり,地中に一時的な地下水位ができたりする。このような状態に土が置かれると,土の中の細かいすき間(毛細管孔隙)で表層土と地下の水とがつながってしまう。その状態で余剰水がひいて表土が現れると,蒸発の盛んなこの地域では土の中の水が地表面へ向かう。地表で水が蒸発しても,溶存していた養分などの塩類は土の表層に残され,土の表面に集積していく。降雨が少ないため,集積した塩類は再び洗い流されて土の中へ浸透することがない。こうして土の塩類集積が加速していく。

そのため,こうした乾燥地域や半乾燥地域に,適切な排水路を確保しない粗放な灌漑農業を導入すると,土の塩類化という悲劇が発生する。このことは,本連載ですでに述べたように,人類が古代文明衰退の歴史から学んでいたはずだった。しかしその教訓が生かされていない。

5.水資源の競合にともなう懸念

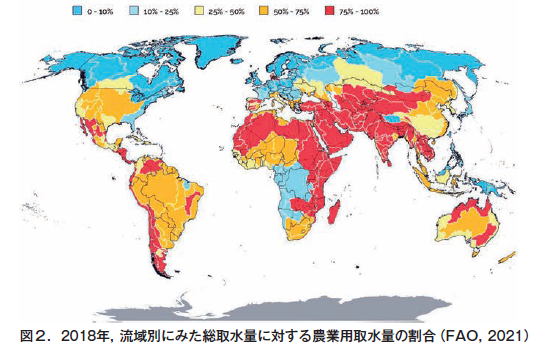

水(淡水)資源は,農業だけでなく工業や地域住民など多くの関係者で利用されている。これらの全ての関係者によって取水された淡水総量の再生可能な淡水資源総量に対する比率を水ストレスという。北アフリカはこの比率が100%を超えて重大な水不足にあり,中央アジア,中東から中央アジアの各地域は水分ストレスが70~80%と大きい(FAO,AQUASTAT,2021)。これらの地域では,農業部門による取水量が総取水量の75%以上にもなっており,灌漑農業自身が地域の水分不足を高める要因になっている(図2)。

さらに,灌漑耕作地のおよそ40%は地下水に依存している(FAO,2011)。とくに水の補給がない地下帯水層での水分枯渇は深刻な懸念である。将来の水不足の時代に,農業と他部門との水資源の競合がさらに激しくなることも想定される。このため,灌漑耕作地への水供給の持続性には不安が大きい。灌漑農業の高い生産性は,世界の食料安全保障に大きな役割を果たしている。それだけに,灌漑農業の高い作物生産性を持続的に維持することの難しさは,未来の食料生産への不安でもある。