第709号 2019(R1) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/04

本号の内容

§体内における硝酸塩類の動向と働きについて

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問 柴田 勝

§カリ施肥による玄米中放射性セシウムの吸収抑制対策と

避難指示区域における農業復興に向けた取り組み

福島県農業総合センター

浜地域農業再生研究センター

齋藤 隆

体内における硝酸塩類の動向と働きについて

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問 柴田 勝

始めに

肥料のチッソ質形態にはアンモニア態・硝酸態・尿素態・有機態があるが,植物が吸収するチッソ質養分の形態は殆どがアンモニア態及び硝酸態である。酸素が少ない水田ではアンモニウムイオンが優先的であるが,陸地に生育する植物は硝酸イオンを利用(同化)できるように適応してきた。本稿では野菜から摂取した硝酸イオンの人体内での動向と働きについて述べる。

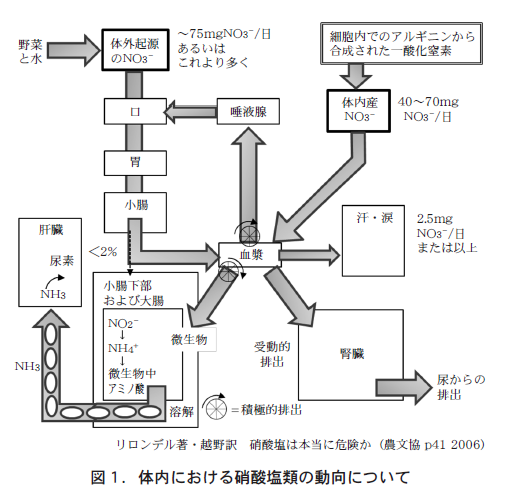

1)体内における硝酸塩類の動向について

体内の硝酸塩類の動向については,Walkerによる1996年・1999年の研究が2006年に越野によって取りまとめられ,野菜と水から摂取する体外起源の硝酸塩とほぼ同量の硝酸塩が体内で作られていることが明らかにされている

(図1) 。

人体の硝酸塩は野菜と水から摂取した体外起源の硝酸塩と,アミノ酸の一種であるアルギニンから合成された一酸化窒素(NO)から変化した体内起源の硝酸塩からなっており,体内起源の硝酸塩の生成量が野菜・水から摂取した量に匹敵することは驚きである。

硝酸塩は大半が腎臓から尿として排出されるが,一部は唾液に移行し,口中や腸の微生物により硝酸還元を受けて生成したアンモニウムイオン(NH4

+)は生体に有毒であるので,肝臓で無毒な尿素に変換され,尿とともに

体外に排出される。

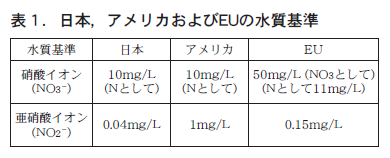

2)飲料水中の硝酸イオンの含有量について

各国の飲料水の水質基準は表1のとおりであり,おおむねその水準レベルは揃っている。欧米のデータでは人は硝酸塩を野菜から80%程度,飲料水から20%程度を摂取しているとされており,飲料水の寄与は少ないが,先進国では厳しい水質基準が定められている(表1) 。

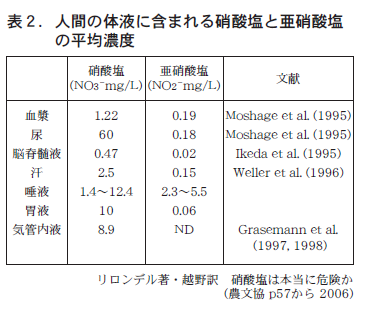

3)人の体液に含まれる硝酸塩類濃度について

体内の主な体液中に含まれる硝酸塩類は尿中に最も多く,次いで胃液や唾液,気管内液に多く含まれる。また血液に乗り全身に運ばれ,汗にも存在している。体液中の亜硝酸濃度は低いが,唾液には高い濃度で含まれ,胃液には極端に少ないことが特徴的である(表2) 。

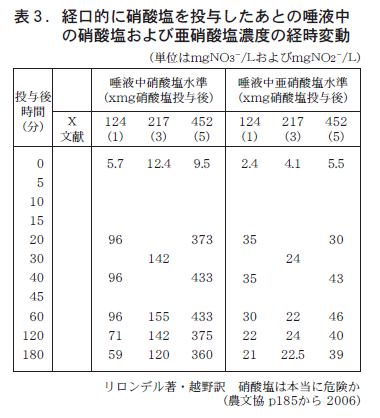

4)唾液中の硝酸塩の動向(亜硝酸の生成)

口中の舌下腺,耳下腺,顎下腺から分泌された新鮮な唾液には亜硝酸塩はあまり含まれていないが,唾液が口中に放出された後に,口中に棲息しているアクチノマイセス属などの嫌気性菌によって硝酸イオン(NO3−)は亜硝酸イオン(NO2−)に還元され,亜硝酸塩濃度は増加する。

ある濃度以上になると,亜硝酸塩が持つ殺菌力でアクチノマイセス菌などの活性が抑制されるので,投与する硝酸塩量が増加しても,それに比例して口中の亜硝酸塩は増加しない(表3) 。

唾液は口中に棲息する微生物を殺菌する効果を持つので,虫歯菌の生育を抑制していると考えられ,また,犬が傷口を舐めたり,母犬が仔犬を舐めるのは本能的に唾液の殺菌効果を知っているのだろうと思われる。

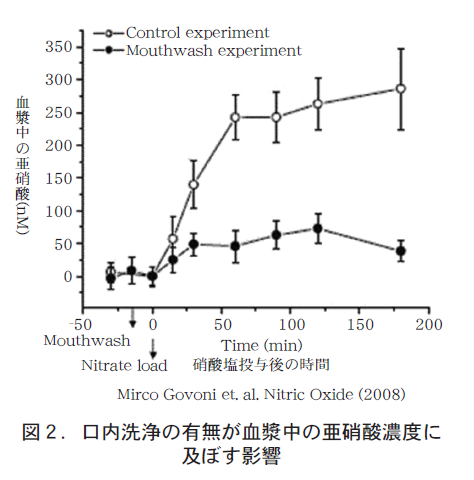

ある種の殺菌剤入り口内洗浄剤で口腔を洗浄すると,硝酸塩から亜硝酸塩を生成させる口内細菌も殺菌されるので,硝酸塩投与後の血漿中の亜硝酸塩濃度は100分たっても上昇せず,2%程度に留まることが報告されている(図2) 。

また,この口内洗浄剤を1日に2回使用したところ,血圧が2〜3.5mmHg高くなったという報告がある。血圧が2mmHg上がるごとに心臓発作で死亡するリスクは7%高まり,脳卒中は10%高まるという(ロケットニュース24 / SOCI OCORPORATION) 。

一般的には口内洗浄(消毒)が血漿中の亜硝酸濃度に関係することはあまり知られていないが,口内洗浄剤メーカーは添加する薬剤には注意を払っているようである。やみくもな口内消毒は必ずしも健康管理によい結果をもたらさない。

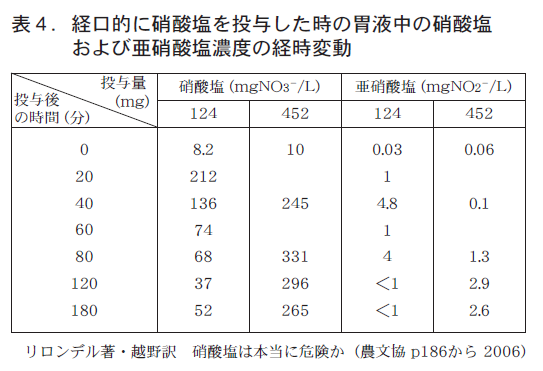

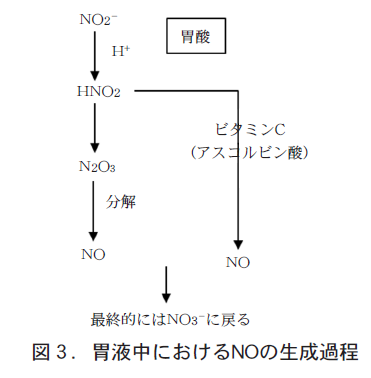

5)胃液中の硝酸塩と亜硝酸塩の動向(一酸化窒素“NO”の生成)

1.5L/日も分泌されているといわれる唾液とともに胃に入った亜硝酸塩は胃液中にはほとんど存在しなくなる(表4) 。これは胃酸(pH1〜1.5の塩酸酸性)によって亜硝酸塩は化学的に一酸化窒素NOに変化するためである。発生したNOは体液に溶け込んで体内に拡散する。

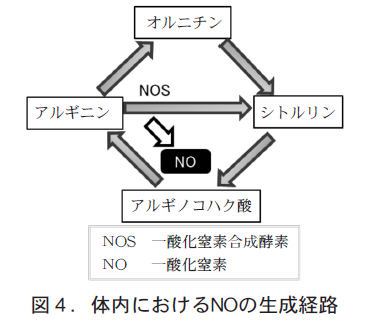

体内でNOが生成する経路には,口内細菌の働きで生成したNO2−から生成する経路とNO合成酵素(NOS)の働きでアルギニンがシトルリンに変化する際に生成する経路があり,相互補完的に体内にNOを供給している(図3,図4) 。

NOは細胞間の情報伝達,病原体に対する生体防御,血管拡張作用の効果などを体内各所で発揮している重要な化合物である。NOは最終的にはNO3

−になり体外に排出されるが,もともとは気体であるので呼気とともに体外に排出されるものもある。

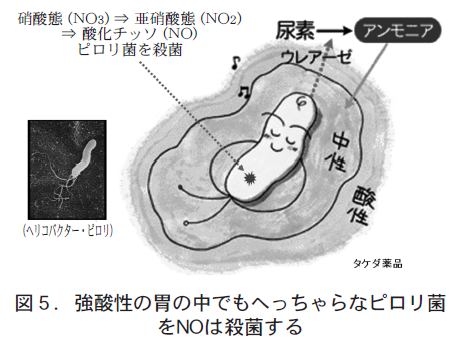

6)NOのピロリ菌に対する作用について(病原体に対する生体防御)

50歳以上の日本人の胃はピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)に感染しているといわれている。ピロリ菌は胃の表層を覆う粘液の中に棲みついて,胃がんを引き起こす可能性が高いタバコと同じ「発がん因子クラス1」と認定されており,危険である。胃の中でNOはピロリ菌を殺菌し,胃がんの発症を抑える働きをしている。ピロリ菌感染率が高いといわれている日本人は意図して硝酸塩を摂取することは健康を維持するためにも重要である。

ピロリ菌は自らが体外に分泌する尿素分解酵素ウレアーゼで胃液に含まれている尿素を分解し,作り出したアンモニアで胃酸を中和して強い胃酸酸性環境を生き延びている。この反応は肥料である「尿素」が土壌中で分解される反応と同じ機構である。胃で発生した透過性の高い気体のNOはピロリ菌の防御網を通り抜けて,ピロリ菌を退治する(図5) 。

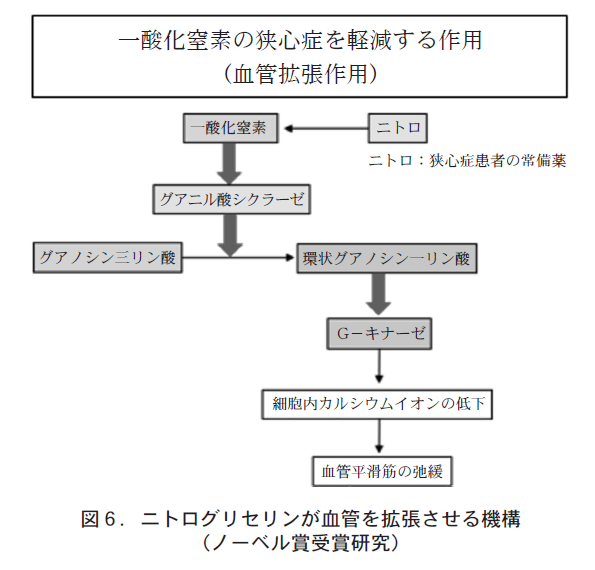

7)NOの狭心症を軽減する作用について(血管拡張作用)

20世紀初頭にイギリスの火薬工場で,週日の作業中は何も起こらないのに,休み明けの月曜日の仕事が始まるたびに頭痛やめまいに悩まされる工

員がおり,その症状を “Blue Monday” と呼んでいた。調査の結果,その症状は急な脳血管の拡張による一過性のもので,月曜日からの工場勤務で,新たにニトログリセリンに触れることが原因であることが判明した。

この症状はニトログリセリン分解物質の一酸化窒素(NO)による血管拡張作用によるものであることが明らかとなり,図らずも,ニトリグリセリンは狭心症の特効薬となった。「ブルーマンデー」という表現は今日では休日明けで仕事や学校に行くのが億劫になることを示す言葉としてよく使われているが,心理的原因によるものが多い。

ニトログリセリンは体内に取り込まれるとNOを放出するが,どういった機構で血管が拡張するのか,この機構を発見したイグナロ,ファーチゴット,ムラド博士らは1998年のノーベル医学・生理学賞を受賞している。図6のように,NO(一酸化窒素)はグアニル酸シクラーゼという酵素を活性化して,環状グアニル酸一リン酸を作らせ,それを利用して酵素G−キナーゼが活性化されて,細胞内のCaイオンが減少し,血管平滑筋が弛緩されて効果を示すようになる。細胞内のカルシウムイオン濃度を低下させるのに,実に複雑な経路が関係していることに驚かされる。

8)硝酸塩は本当に危険か

食べ物に含まれる硝酸塩に対しては下記の2課題が指摘されてきた。

1)乳児におけるメトヘモグロビン血症のリスク

2)成人におけるガンの発生増加の可能性

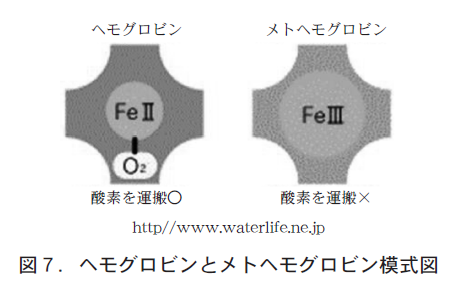

8−1)乳幼児におけるメトヘモグロビン血症について

乳幼児に現れやすいメトヘモグロビン血症は唇が青紫色になることからブルーベビー血症と呼ばれる。この症候はメチレンブルーの静脈注射で治癒できる。胃酸の分泌が少ない乳幼児では胃液中にNO2−が残りやすく,NO2

−は血液中のヘモグロビンの鉄(Fe)と結合して酸素運搬能力がないメトヘモグロビンとなるので,特有のチアノーゼと呼ばれる症状が現れる。ヘモグロビンの中心にある二価鉄(Fe++)がNO2−によって三価鉄(Fe+++)

に変えられ,酸素が結合できなくなったものがメトヘモグロビンである(図7) 。

多くのブルーベビー発症例を掘り下げてみると,離乳時に飲ませる野菜ジュース調製時の衛生管理の不徹底に行き着くようである。新鮮で清浄な野菜と飲用可能な水(できれば湯冷まし)を,清浄な器具でジュースにしてなるべく早くに飲ませることが第一で,やむなく保管する場合は必ず冷蔵庫に保管することで,メトヘモグロビン血症の発症は防げる。亜硝酸塩のメトヘモグロビン血症発症のリスクは,ちょっとした配慮で防止可能であり,世界的に見て,メトヘモグロビン血症の発症は激減している。

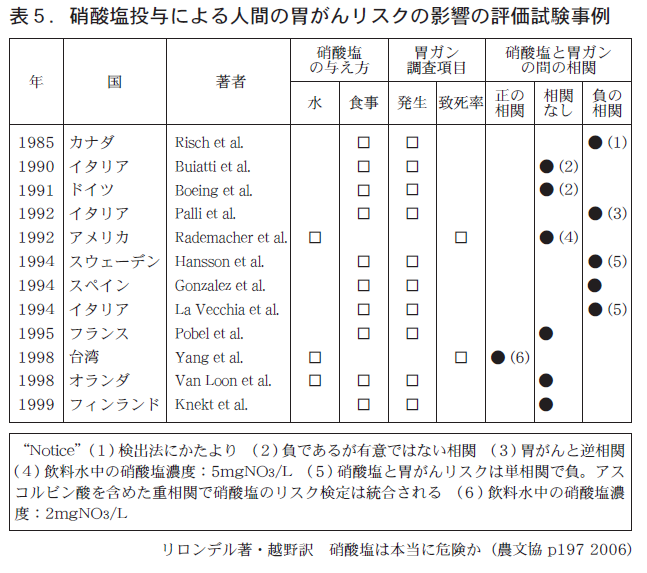

8−2)成人におけるガンの発生増加の可能性について

胃内部の条件下で亜硝酸塩は食品に含まれるアミン類と反応して,N−ニトロソ化合物を生成することが確かめられている。ある種のニトロソアミンを投与したところ,ネズミ類の肝臓と腎臓にがんが発生した研究があるが,実際の食品摂取条件で人間の健康リスクとなるほどの量の発がん性を示す特定のニトロソ化合物が生成し,がんが発生するかどうかは明らかではない。

亜硝酸塩とアミンが出会う最初の臓器である胃はpH1程度の強酸性であるのでニトロソアミン類が作られやすく,胃はニトロソアミン類の影響が現れやすい器官である。硝酸塩による人間の胃がんリスクの影響を評価するために行われた研究では,硝酸塩と胃がんの間の相関は「なし」あるいは「発生と負の相関」と結論付けられている(表5) 。

国立衛生試験所(Maekawa et al.1982)はがんを発生しやすいラットを使い,雄雌別に2.5%及び5%の硝酸ナトリウムを餌に加えて2年間飼育し,実験後すべてのラットを解剖して発がん性を調べた。発がん性は認められず,造血器官の腫瘍は有意に減少したとの報告もある。同じ結果が亜硝酸塩についても確認されている。

EUと米国で人間についての硝酸塩と胃がんの関係の有無を調べる疫学調査が行われ,EUでは「全般的に見て,硝酸塩に関する広範な疫学調査は人間におけるがんのリスクとの関係を実証できなかった(1995)」 。米国では「疫学データから体外からの硝酸塩摂取と人間のがん発生の間に直接の関連があることを支持していない(1995)」という結論に達している。また,この研究から得られた大切な答えは,がんの要因は硝酸塩に晒されることが多いか少ないかではなく,食事に野菜や果物が多いかどうかということであった。野菜に含まれるビタミンCは体の中で有用な働きをしており,不足すると,がんの発生に対する抵抗性が減少しても驚くべきことではない。

野菜から摂取する量に匹敵する硝酸塩が体内で生成されることが明らかになっているのに,野菜からの硝酸塩のみを取り上げて悪者にするのは不整合である。「野菜と果物を多く摂取することは,全てにおいてとまでは言えないが,多くの部位において発がん性のリスクを減少させることに関連している」という結論に達している。

(本項はリロンデル著・越野訳 硝酸塩は本当に危険か(農文協 2006)から引用)

9)最新の硝酸塩類の有用性についての研究

口中の微生物の働きで硝酸塩は亜硝酸となり,胃に入って胃酸の働きでNOとなる。また,体内では一酸化窒素合成酵素の働きで,アルギニンからNOが作られる。最近,生体には適度な量の亜硝酸が必要であることが明らかになってきた。NO2−を経て体内で日々作られているNOは,循環器系における情報伝達物質として,血管を拡張し体のすみずみまで酸素や栄養素が運ばれるように働いている。また,NOは血球やコレステロールが血管壁に付着して血管が狭くなるのを抑制し動脈硬化の予防においても重要な働きをしている。さらに,免疫系における生体防御や細胞の自死(アポトーシス)の抑制においても重要な役割を担っている。

NOは通常は体内で絶え間なく作られているが,NOの供給が遮断されると生体内では様々な障害が惹き起こされる。このときに,食事由来の硝酸塩から生成したNOはその補給に一役かっている。NO欠乏と関連した症状に対する新しい治療法として,経口的に亜硝酸塩を投与して体内でのNO供給が円滑になるようにする処方もあるようだ。食事はカロリー確保のためだけではなく,定期的な硝酸塩の補給の役割も担っていると言える。

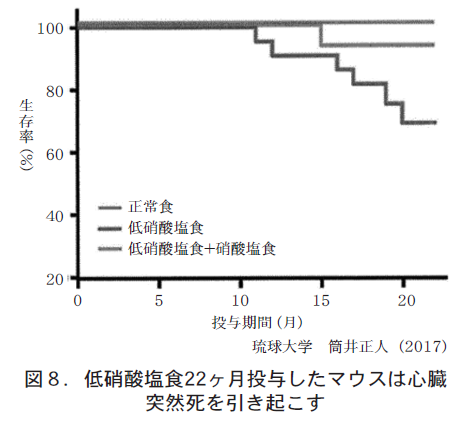

9−1)硝酸塩が果たしている役割についての研究

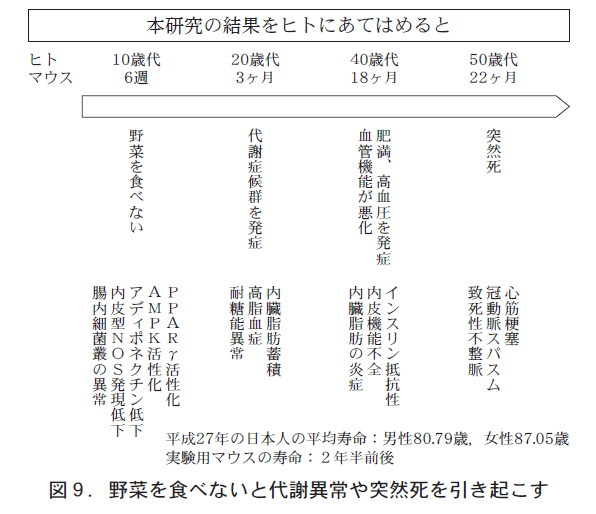

琉球大学大学院医学研究科薬理学講座の筒井教授の研究グループは,食餌中の硝酸塩/亜硝酸塩の長期不足が代謝症候群を引き起こすという仮説を検証するため,1週間から22ヶ月にわたり硝酸塩/亜硝酸塩が検出されない飼料を与えたマウスと通常飼料を与えたマウスの生育を調査した。硝酸塩/亜硝酸塩が検出されない飼料を3ヶ月間与えられたマウスでは内臓脂肪蓄積,高脂血症,耐糖能異常が,18ヶ月間与えられたマウスでは体重増加,高血圧,インスリン抵抗性,内皮機能不全が,22ヶ月間与えられたマウスでは,心血管死が引き起こされた(図8) 。

この研究成果は食べ過ぎやカロリー過多ではない状態での代謝症候群発症の要因となる食事成分の世界初の同定であり,また,明確な科学的証拠をもって野菜の摂取が代謝症候群抑制に繋がることを明らかにした研究である。

本研究の結果をヒトにあてはめると,硝酸塩類の摂取が不足する生活を続けていると高齢になるに従い血管機能が悪化し,突然死にいたる恐れが増えることを示唆している。野菜類から摂取した硝酸塩は重要な役割を果たしている(図9) 。

最近の研究では心筋梗塞患者に投与されている有機薬剤に変えて,無機硝酸塩を投与する研究が行われている。硝酸塩は虚血部位に一酸化窒素(NO)を特異的に産出させること,有害な作用がないこと,食材由来成分であることから,治療効果が注目されている。硝酸塩を豊富に含有するビートルートジュースの2時間〜15日間の短期投与によって有意な降圧作用が認められた報告があり,その効果を謳った「ビートジュース」が海外では市販されており,日本でも輸入販売されている。海外のように耳目を集めるには至っていないが,日本でも2018年9月にビート飲料「極 赤汁(レッドファ

ーム社)」が機能性食品として認可された。「本品には硝酸塩(硝酸イオンとして)が含まれる。硝酸塩は水に溶けると硝酸イオンとなり,硝酸イオンには血圧(拡張期血圧)を下げる機能があることが報告されている」と明記

されている。

とかく悪者扱いばかりされてきた硝酸塩であったが,その体内での働きについての新しい有用な知見に基づいた硝酸イオンの効用を公にした,飲料業界初めての硝酸イオンについてのポジティブな情報発信である。

9−2)亜硝酸塩が果たしている役割についての研究

徳島大学大学院医歯薬学研究部 薬学域医薬品機能生化学分野の土屋教授の研究グループは亜硝酸塩が体内で果たしている役割についての研究を行っている。胃に入ったNO2−は胃内でその濃度が減少すること,NOガスの発生が起きていることが証明され,また,胃酸の分泌を抑制すると胃内のNO2

−の濃度低下が抑制されることも報告されている。NO2−はNOの供給源として働くだけではなく,亜硝酸塩そのものが生理活性を示すことが明らかとなった。

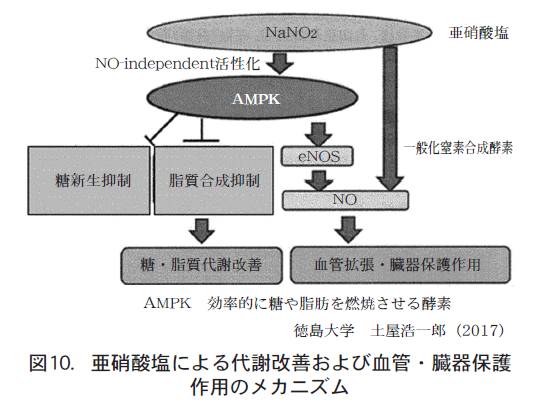

NO2−は体内でNOに変化し,血管拡張による高血圧症ラットの血圧上昇を抑制する血管拡張作用と腎障害発症のラットの腎障害を抑制する臓器保護作用を示すことに加えて,亜硝酸そのものが肝臓での脂質合成機能を抑制する効果と肝細胞の糖新生を抑制する酵素を活性化し,糖・脂質代謝改善作用を示す効果を持つことが明らかとされている(図10) 。

薬理分野では,体内でのNO2−とNOが果たす効能の研究が多数行われており,最先端の解析技術を駆使して,NO2−とNOの存在意義が明らかにさ

れている。

動物性食品を控える食事スタイルの菜食主義が血圧値にどれだけ影響するかを国立循環器センターが調査した(2014) 。菜食によって,平均して最高血圧(収縮期血圧)は6.9mmHg,最低血圧(拡張期血圧)は4.7mmHg,それぞれ低下することが判明した。収縮期血圧を5mmHg下げただけでも,心筋梗塞では14%,脳卒中では9%,発症を減らすことができると言われている。

10)硝酸塩についての国の考え方の改定について

農水省は優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストを2016年1月に改定した。特筆すべきことは,2010年12月に示されていた管理を行うべき有害化学物質に指定されていた硝酸性窒素が削除されたことである。

最新の科学的知見,国内外の動向,関係者の関心度等を考慮の上,優先リストを見直し,現時点で健康への悪影響や中毒発生の懸念が低い硝酸性窒素について,優先的なリスク管理の対象から外された(農水省プレスリリース) 。この変更はNO2−とNOが体内で示す重要な働きについての内外の研究の進歩に鑑みて改訂されたものである。

野菜中の硝酸イオン含有量は,チッソ質肥料施肥量,土壌条件,気象条件,作物の品種,作型,収穫のタイミングなどの栽培条件によって変動する。同一作物の産地が九州から北海道に移動していく生産構造の日本では野菜の硝酸塩濃度の変動幅は大きい。野菜に含まれる硝酸塩濃度に対して,今後,どのような指針が示されるのかは議論を待たねばならならないが,適正なチッソ質肥料の施肥に努めることは言うまでもない。

作物にとっての硝酸イオンの必須性と人体内での硝酸イオン由来の亜硝酸・一酸化窒素の効用についての薬理研究成果を一般の方々に知っていただく,普及活動も同時に行われる時であろう。肥料業界は硝酸塩類の体内における効用についての情報発信に努める必要がある。

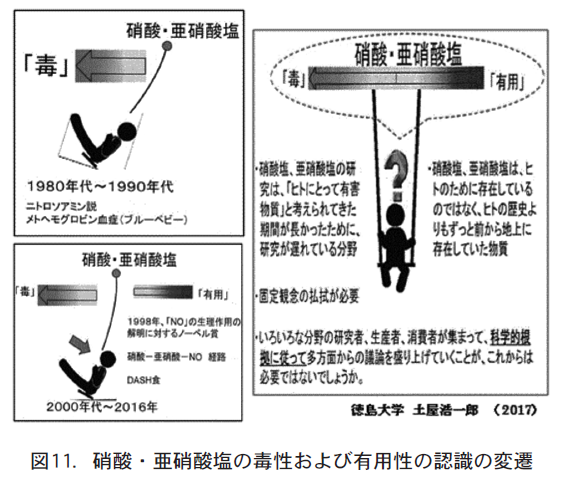

11)硝酸塩の評価の変遷と今後について

硝酸塩から変化した亜硝酸とNOが体内で重要な働きをしていること,野菜と果物を多く摂取することはすべてにおいてとまでは言えないが,多くの部位において発がん性のリスクを減少させること,野菜から摂取するのと同程度量の硝酸塩が体内で作られていることから,これまでのネガティブな側面しか見られてこなかった硝酸塩について,正しい情報に基づいた理解が高まることが期待される。硝酸塩と亜硝酸塩についても,土屋教授の提案は真摯に受け止めたい言葉である(図11) 。

「謝辞」

本資料をまとめるに際しては,

「硝酸塩は本当に危険か(J.リロンデル,J.−L.リロンデル著 越野正義訳(農文協 2006))」 ,

「食事中の硝酸塩/亜硝酸塩の不足は代謝症候群,血管不全,及び突然死を惹起する(琉球大学 筒井正人教授(沖縄県講演資料(2017))」 ,

「食餌性硝酸・亜硝酸の生理的役割について(徳島大学 土屋浩一郎教授(全肥商連講演資料(2017))」 ,

「野菜の硝酸塩は人間の健康に必須(食と農の健康研究所 渡辺和彦理事長(全肥商連講演資料(2017))」

から 引用させていただいた。併せて,文献を紹介いただいた全国肥料商連合会前会長上杉登氏及び常務理事西出邦雄氏に感謝申しあげる。

カリ施肥による玄米中放射性セシウムの吸収抑制対策と避難指示区域における農業復興に向けた取り組み

福島県農業総合センター

浜地域農業再生研究センター

齋藤 隆

1.はじめに

2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所(以後,FDNPP)事故により,大量の放射性物質が大気中に放出された。これにより,東日本を中心とする農耕地や森林などの土壌で甚大な放射能汚染が引き起こされた。放出された放射性物質の中で,Cs−137は半減期が30.2年と長いことから農耕地の表層に長期的に残留することが懸念されている。福島県では2011年3月から県内の農耕地において放射性セシウムの土壌モニタリングを開始し,農地における土壌中放射性セシウムの分布実態を明らかにした。このデータを基に原子力災害対策本部は警戒区域と計画的避難区域を除くすべての地域で水稲の作付を認めた。しかし,一部の地域で生産された玄米から500Bqkg−1(当時の暫定規制値)を超過する放射性セシウムが検出され,2012年および2013年における水稲の作付が制限された。

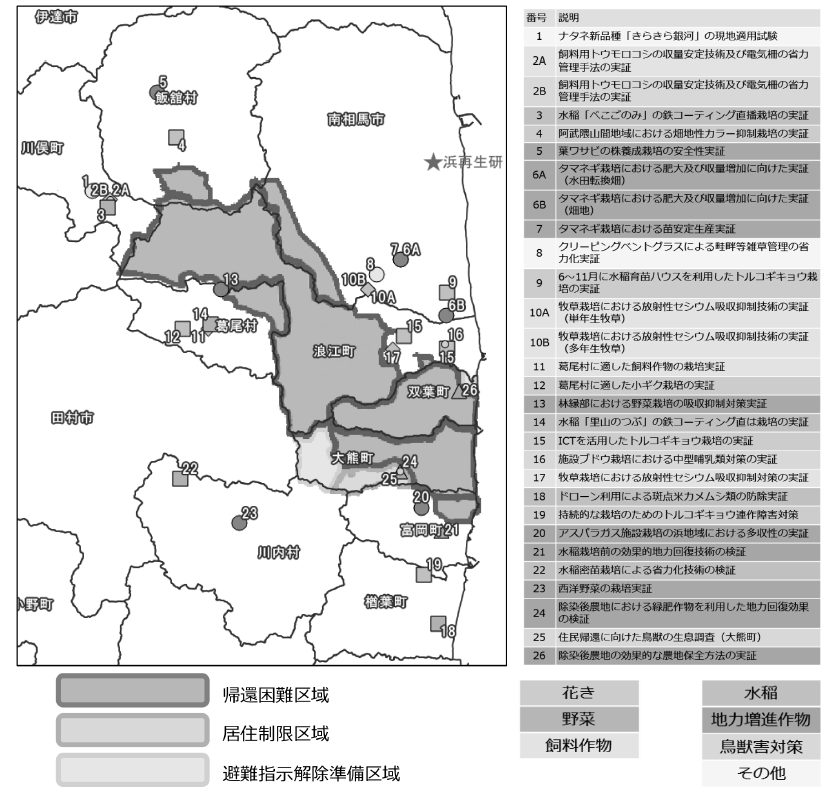

一方,主に警戒区域と計画的避難区域では浜通りを中心とした12市町村に避難指示が出され,多くの住民が避難を余儀なくされた。避難指示区域となった市町村は川俣町(山木屋地区) ,田村市(都路地区) ,南相馬市(小高区) ,浪江町,双葉町,大熊町,富岡町,楢葉町,広野町,飯舘村,葛尾村,川内村である。現在,避難指示区域は市町村毎に段階的に見直しが進められ,2013年8月には年間積算線量の水準に応じて帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域の3地域に区分されている。これらの地域は広範囲かつ高濃度に放射性物質により汚染され,生産者が避難したことから,これまでの農業生産が全面的に停止した。その後,2018年8月現在,居住制限区域,避難指示解除準備区域の除染は完了し,一部の地域では営農再開・農業再生が進みつつあるが,多くの地域では帰還が計画通りに進まず,長期間にわたり営農が中断している状況にある。

これらのことから,福島県では放射性セシウムの水稲への吸収抑制対策試験を実施するとともに,避難指示区域における農業復興に向けた試験研究に取り組んできた。今回はその内容の一部について紹介する。

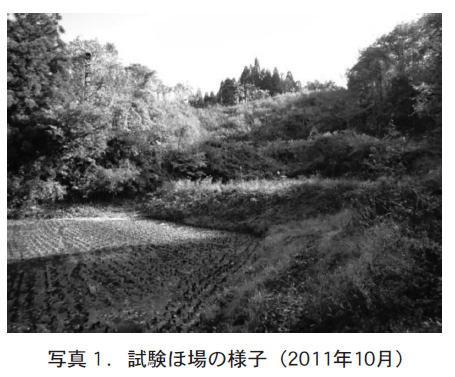

2.カリ施用による放射性セシウムの吸収抑制

2011年10月,福島県内の北部に位置する水田群において,土壌および玄米中放射性セシウムの分布実態調査を行った。これらの水田群における玄米中放射性セシウム濃度は暫定規制値を超過しなかったが,比較的高い濃度の放射性セシウムが検出された。当初,これら水田群の周囲が森林に覆われていることから,森林の表面を流れる伏流水が水田に入り込んだため比較的高い濃度の放射性セシウムが検出されたと考えられていた。しかし,同様の地形に位置する水田では,生産された玄米中の放射性セシウム濃度が低かったことから,用水により玄米中放射性セシウム濃度が高まる可能性は少ないと考えた(写真1) 。

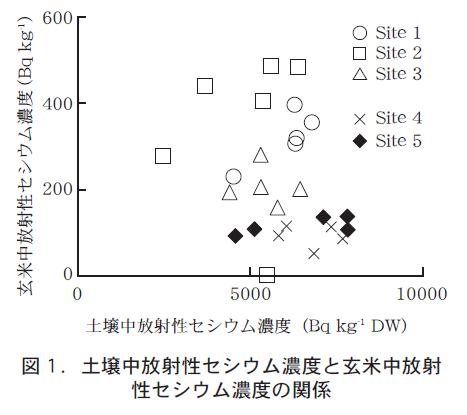

そこで,まず初めに,玄米中放射性セシウム濃度と株元の土壌中放射性セシウム濃度との関係を調査した。この結果,土壌中放射性セシウム濃度と玄米中放射性セシウム濃度との間には相関がないことが明らかになった(図1) 。

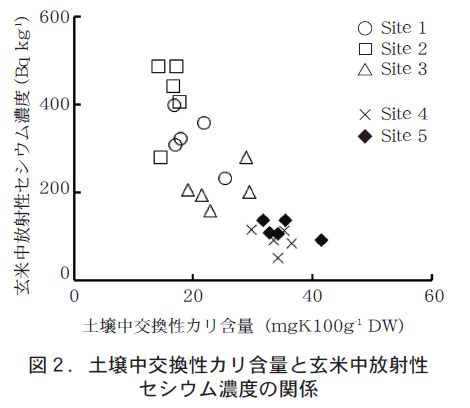

次に,過去の知見で,土壌中のカリウムと玄米中放射性セシウム濃度には高い相関があると報告されていたことから,玄米中放射性セシウム濃度と株元の土壌中交換性カリ含量の関係を調査した(図2) 。

この結果,玄米中放射性セシウム濃度と収穫後の土壌中交換性カリ含量との間には高い相関が認められ,収穫後の土壌中交換性カリ含量が高ければ,玄米中放射性セシウム濃度は低下することが明らかになった。この結果を基に,福島県では,玄米中放射性セシウム吸収抑制のための効果的なカリウム施肥法の開発を開始した。

(1)効果的なカリ施用法の開発

より効果的に玄米への放射性セシウム吸収を抑制するため,塩化カリとケイ酸カリ施用による吸収抑制効果を比較した。また,高い効果の得られたカリウム肥料を用い,より効果的に玄米中放射性セシウムが低減できる適正な施用量を明らかにした。さらに,玄米中放射性セシウム濃度が基準値を超過しないための土壌溶液診断技術を開発した。

1)試験ほ場

FDNPPから北西方向に約50km離れた場所に位置する水田で試験を行った。この水田では2011年に暫定規制値を超過する玄米が生産され,2012年および2013年の水稲の作付が制限された。土壌中放射性セシウム濃度は約5000Bq/kgであり,警戒区域や計画的避難区域を除く地域としては高い水準であった。

2)試験方法

試験1では,3m×10mの各プロットに基肥でm2当たりのカリウム含量として16g相当の塩化カリおよびケイ酸カリを施用した。試験2では各プロットに基肥でm2当たりカリウム含量として8g,16g,32g,64g相当の塩化カリを施用した。作付時の各プロットについて深さ5cmの位置から土壌溶液を採取し,カリウムイオン濃度を測定した。収穫後,玄米と株元の土壌を採取し,Cs−137濃度と土壌中交換性カリ含量を測定した。

3)結果および考察

試験1

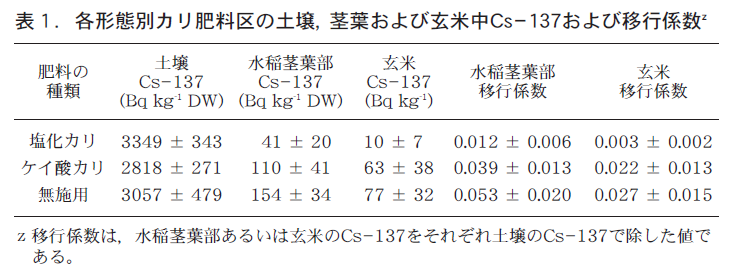

ケイ酸カリを施用した場合,塩化カリと比べ,Cs−137濃度は水稲茎葉部で約3倍,玄米では約6倍以上となった(表1) 。

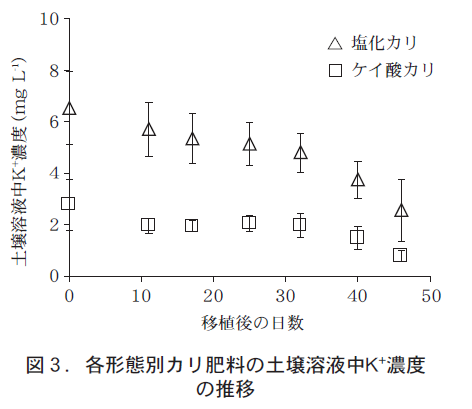

移植直後の土壌溶液中カリウムイオン濃度はケイ酸カリおよび塩化カリ施用区でそれぞれ,2.8mg L−1,6.5mg L−1であり,移植45日後にはそれぞれ60%,71%減少した(図3) 。

塩化カリ施用はケイ酸カリ施用と比べ,土壌溶液中のカリウムイオン濃度が高くなり,水稲のCs−137吸収がより効果的に抑制された。この違いは溶解度に起因するものと考えられる。塩化カリは水溶性であるが,ケイ酸カリは塩化カリと比べ溶解性が低く,緩やかにカリウムイオン放出するため,早急に玄米中のCs−137濃度を低減することが目的であれば塩化カリの施用がより効果的であることが明らかになった。しかし,ケイ酸カリから放出されるカリウムイオンは土壌溶液中に長期的に放出される可能性があることから,玄米中Cs−137濃度を低減できるのであればその後の肥料のコストや労力を低減することは可能であると考えられる。なお,長期的な展望については,現在研究を進めているところである。

試験2

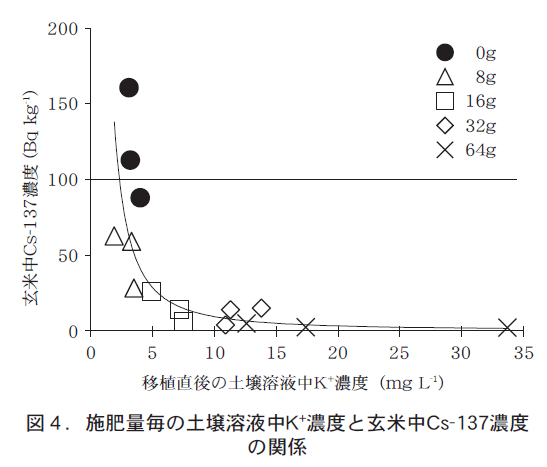

FDNPP事故後,2012年に食品中放射性セシウムの基準値が1kgあたり100Bq以下となり,この基準値を超過しないための収穫後の交換性カリ含量は乾土100gあたり25mgが推奨された。しかし,交換性カリ含量の分析は土壌採取後時間を要することから,土壌中交換性カリ含量よりも簡便かつ迅速に分析できる手法が必要であると考えた。このため,カリウム水準の異なるプロットを用い,土壌溶液中カリウムイオン濃度と玄米中Cs−137濃度との関係を調べ,玄米中Cs−137濃度が基準値を超過しない土壌溶液中カリウムイオン濃度を推定した。この結果,y=395x−1.6(R2=0.79)の計算式が算出され(図4) ,この関係式から玄米中Cs−137濃度が1kgあたり100Bq kg−1以下になる土壌溶液中カリウムイオン濃度を推定したところ,2.3mg L−1となった。しかし,外れ値や安全性を考慮して,移植直後の土壌溶液中カリウムイオン濃度7mg L−1が基準値超過の予測指標になり得ると推算した。

今回用いた水田では,作付時の土壌溶液中カリウムイオン濃度を7mg L−1以上にするために必要な塩化カリ施用量はm2あたり16〜32gと推定された。今回用いた水田は放射性セシウム吸収リスクの高い地域であることから,放射性セシウム吸収リスクの低い水田でもm2あたり16〜32gの施肥が有効であると推測された。今後は,放射性セシウム吸収抑制のための上乗せカリの見直しが進み,セシウム吸収リスクに応じたカリ施用の適正化が進められることが想定される。土壌中の全セシウム含量では放射性セシウムの移行リスクの評価が難しいことから,今後は可給性セシウムによるセシウム移行リスクを評価する必要がある。

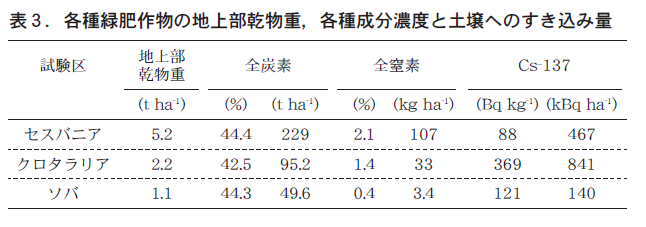

3.避難指示区域等における営農再開に向けた取り組み

福島県では避難指示区域を対象に営農再開・農地再生を加速するため,2016年3月に「浜地域農業再生研究センター(写真2)」を開所し,各市町村や生産者等の意向を踏まえ,現地実証試験に取り組んでいる。2018年度現在,実施している実証研究は表2のとおりである。これらの試験の中から,著者が担当する地力増進作物の栽培実証について紹介する。

(1)除染後農地における緑肥作物を利用した地力回復効果

福島県内の避難指示区域等の一部では,表層に降下した放射性セシウムを除去するため,表土剥ぎ・客土による除染が実施されている。このような除染後農地は,肥沃な表土が除去され,山砂等が客土されることが多いことから,農地土壌の地力低下が懸念されている。また,避難指示区域では大部分の畜産業が未だに再開されていないことから,地域内での堆肥の生産・流通が進まず,良質な堆肥施用による地力回復は期待し難い。

そこで,除染後農地において,保全管理および地力回復を目的とした各種緑肥作物のすき込み後の後作物の生育に及ぼす影響を評価するとともに,各種緑肥作物および後作物中の放射性セシウム吸収量を比較した。

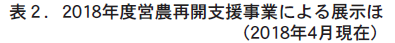

1)試験方法

供試ほ場は,福島県双葉町の排水不良水田で,2016年4月に表土剥ぎ・客土による除染が実施された(写真3) 。

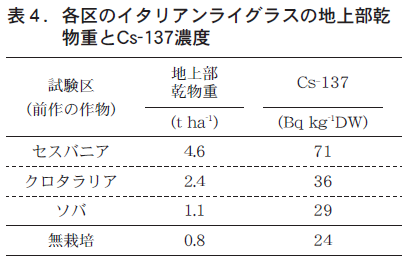

このほ場ではFDNPP事故以降,作物は作付されていない。2016年5月に1区あたり70m2にセスバニア(以後SB) ,クロタラリア(以後CT)およびソバ(以後BW)を播種するとともに無栽培区を設置した。これらをすき込み後,2016年10月に後作物として全面にイタリアンライグラス(以後IR)を播種した。2017年3月IRの収穫と土壌を採取し,各区のIRの乾物重および前作ですき込んだ各種緑肥作物による土壌化学性の変化を比較するとともに,SB,CT,BWおよびIR中Cs−137濃度を比較した。

2)結果および考察

この試験ほ場の土壌中Cs−137濃度は490−1170Bq kg −1DWで,除染後農地でも土壌中にCs−137が残留していた。

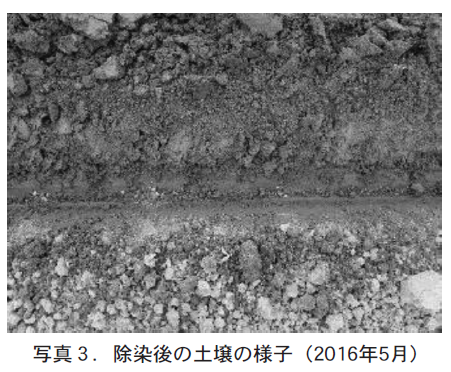

SB,CTおよびBWの地上部重は1haあたりそれぞれ5.2, 2.2および1.1tであった(表3) 。各緑肥作物の炭素含量は各区とも差がなく,窒素含量はマメ科作物のSBやCTがBWと比べ高かった。このため,土壌中にすき込まれる全炭素および全窒素量はセスバニアが最も高かった。

SB,CTおよびBW中のCs−137濃度はそれぞれ88,369および121Bq kg−1DWであり,CTはSBやBWと比べ高かった(表4) 。また,乾物重の大きいSBやCs−137濃度の高いCTはBWと比べ土壌中にすき込まれる量が多かった。

SBおよびCT区のIRの乾物重は無栽培区やBW区のIRと比べ多かった。この結果,SBやCTのようなマメ科作物の栽培・すき込みは除染後農地における地力回復効果が高いことが明らかになった。また,SB区のIR中Cs−137濃度はCT, BWおよび無栽培区と比べ高かったが,いずれの区でもIR中のCs−137濃度の絶対値は低いことからSB,CTおよびBWすき込みによる後作物に及ぼす影響は少ないことが明らかになった。