第759号 2024 (R06) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年4月

本号の内容

§園芸作物の光応答反応と農業技術(1)

-キクとイチゴにおける電照の現状-

元 岡山大学大学院自然科学研究科

桝田 正治

§土のはなし-第30回

農業と環境問題-その5

農業由来の温室効果ガスと地球温暖化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

園芸作物の光応答反応と農業技術(1)

-キクとイチゴにおける電照の現状-

元 岡山大学大学院自然科学研究科

桝田 正治

はじめに

筆者は,前々報1)において昼と夜におけるトマトの養水分吸収と移行について論述したが,一般に植物は昼に炭酸同化を行うことから,研究はこの昼の光応答反応に関するものが多い。光の強さ (光強度)が乾物生産に強く影響し,主要な園芸作物の光飽和点〈それ以上に光強度を高めても光合成速度は高まらない点〉は明らかになっている。春から夏にかけて栽培されるイモ類,ナス,トマト,スイカなどの光飽和点は高く5~8万ルクス,秋から冬にかけて栽培されるニンジン,ダイコン,ハクサイ,ホウレンソウなどの,いわゆる秋野菜では光飽和点は低く3~5万ルクスに入る。因みに,夏の晴天時の最高照度は10万ルクス近くになる。勿論,光合成速度には気温が影響するので,上記の光飽和点は生育適温において,と条件が付記される。

一方,光の強さではなく光(昼)の長さが植物の開花に影響することが,1920年アメリカのガーナーとアラードによって発表された。それは今から約100年前で,タバコとダイズのある品種は,昼の長さが短くならないと開花しないとするものであった。この発見は,開花の近代的研究の始まりであり,その影響はたちまちのうちに植物学,農学の世界を席巻したとされる。1979年に出版された「作物の発育生理」2)は,当時の実験状況の欧文を,以下のように記している。

「1917年7月10日午後4時にアラードが栄養成長を続けているメリーランドマンモス種のタバコ3鉢とペキン種のダイズを自分で考案し冗談半分に犬小屋と呼んでいた暗箱に入れたところから始まっているが,この実験は昼休みの間に仲間とおしゃべりをしている間に思いついたと言われている」と。アメリカ,ワシントン州の緯度では,昼が十分短くなる前に寒さが到来するので,タバコは花の咲く前に枯れていたのである。この発見が,短日植物,長日植物と言った用語を生み,その後,植物の光周性として広く認知されるようになった。 光周性の農業分野への応用の最たるものは電照ギクである。キクの日長制御,その技術の歴史は直近の白山の総説3)に詳しく述べられているが,この光制御技術はイチゴの促成栽培にも大きな役割を果たしている。イチゴとキクで電照の目的は異なるけれど,いずれも成育〈厳密には,イチゴは成長,キクは発育〉をコントロールする点では共通している。

本稿(1)では,昼の長さに対する反応をこの二つの園芸作物を中心に取り上げ,次報(2)では主に電照の理論的背景について論述することとした。イチゴの電照については各県試験場への聞き取り調査,ならびに公知の記事や自らの経験と他者の論文を交えながら記述する。

1.植物にとって昼(明)‒夜(暗)は必要か

植物は1日の昼夜サイクルの中で,生存のための合目的機構を構築してきた。その生存にとって昼が必要なことは,生命のエネルギー源を獲得する点で自明の理と言えるが,では,夜はどうであろうか。人間は3日間も眠らなければ精神異常をきたし,実験上の命の最長記録は11日とされている。この眠るとは目を瞑る動作であり必ずしも夜を意味するものではない。一方,植物の場合は,動きがないのでこれに対応する言葉として夜(暗)を用いざるをえない。勿論,動植物とも明暗サイクルの中に生きており長い進化の過程で概日リズム(サーカデイアンリズム)を創り上げた。

植物にとって夜(暗)が必要かどうかは単純に昼(明)の長さを長くして調べれば分かる。その最長は24時間照明(連続光)ということになる。長時間の照明に耐えるのはレタスが古くから知られており,植物工場では最大20時間の照明(暗4時間)も行われている。

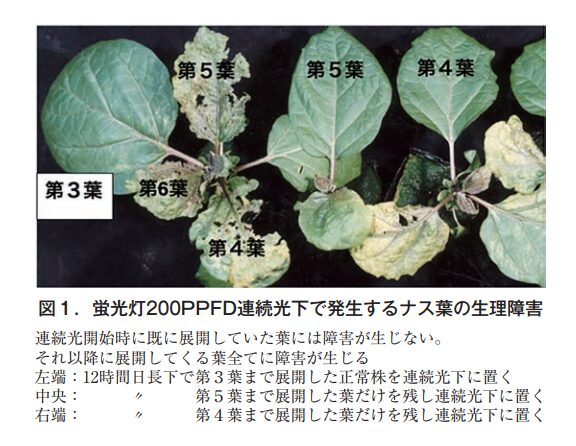

筆者がナス科作物について光強度200μmol・m2・s-1≒18,000luxの蛍光灯照明下で調べたところ,少なくともトマトは4時間,ナスは6時間の夜を必要とした。特にナスは,夜が無いと光の下で展開してくる葉はえぐられ,恐ろしい様相を呈する4)(図1)。しかし,ピーマンは夜が無くても安定して着果し旺盛に生育肥大する5)。そこで,韓国の唐辛子8品種について調査したところ,いずれの品種も連続光下でよく育った。ナス科とウリ科の発現様相の品種間差,さらに障害発現に伴う植物の生理学的変化については畑らの総説6,7)において網羅的に詳述されている。

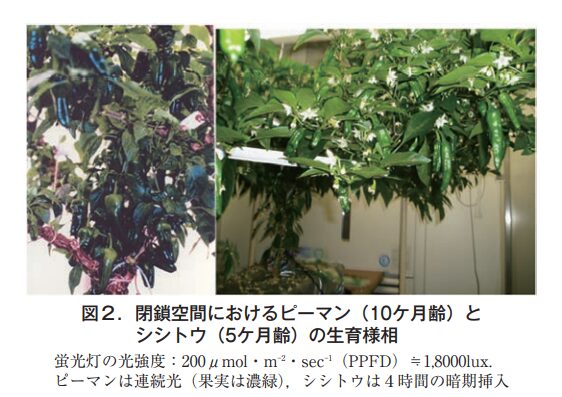

この連続光に対する作物の耐性反応は光強度や炭酸ガス濃度によっても変化するが,連続光耐性を有するピーマンでも,齢を経るにつれて葉厚となり半年を超えるころから葉に黄斑症状が出はじめる。しかし,枝を切り詰めていけば問題なく着果し続ける(図2)。多くの植物は夜が無いと正常に生きることが難しいが,レタスをはじめトウガラシ属作物は,どのような機構で耐性力を発揮するのであろうか?植物工場生産の観点からも残された研究課題といえよう。

2.暗黒処理による軟化栽培

ここでいう軟化とは,いわゆる緑色にしない技術である。これには,チコン〈チコリーの軟白〉,アスパラガス,ウド,ニラなどがあげられる。いずれも根株の養成がポイントとなる。チコリーを除き充実した根株を得るには種子からだと2,3年かかるが,株分けの場合はほぼ1年で軟白処理にかけられる。

チコリーは冷涼な気候を好むため長野県や北海道で栽培され,ほろ苦さが焼肉にマッチすると言われた時期もある.約四半世紀前の話である。佐々木8)は当時の日本でのチコン生産の状況と問題点を指摘しているが,フランスやベルギーではチコンは日常の食卓に欠かせない野菜として知られる。図3は著者がベルギーで撮ったチコン収穫時の姿である。養成株はニンジンに似る。氷漬けで長期間貯蔵し,周年15~17℃前後で萌芽させるとのこと。今よりも洋風化が進みこのような食材を好む時代が来るのか,それは分からないが,レタスとは異なる独特な苦味をもつ野菜と言えそうである。

一方,アスパラガス,ウドは掘り上げず株元に土寄せ,盛り土,佅殻などによって光を遮断する。また,根株を掘り上げて暗室に移せば全体が軟白化する。

ニラは青い葉を茂らせて地際部で刈り取り,株に黒ビニールのトンネルを掛けると暗黒で展開した葉には葉緑素はほとんどなく黄色い(キサントフィル),これが黄ニラである。これを刈り取って日陰に置いておくとみるみるうちに緑化する。緑がかった黄ニラの商品価値は著しく低下するため,岡山県農林水産総合センター農業研究所は長く黄ニラの緑化防止技術の開発に取組んできた9)。暗黒で伸びたニラの葉にはクロロフィルはほとんどなく強い黄色を呈し,その葉を太陽光(強光)に晒すと,その後,弱い光に当たっても緑色は抑えられる。これが図4の天日干しである。

現在,岡山県は黄ニラの生産量が全国1位で全体の約7割を占めている。柵原鉱山〈硫化鉄採掘の残坑〉では地熱を利用して,現在でも真冬に黄ニラ生産(堀上株)が行われている。筆者は家庭菜園において径20cmの塩ビ管を50cmの長さに切って暗黒処理し,収穫時に強光に当てる。次の切り株に管を移動させることで断続的に黄ニラ食材を得ている。

一方,日野菜は引き抜いて太陽光に半日当てれば1日後には白い根は紅色を呈する(図5)。光の当て具合によって漬物の色を変化させることができる。なお,この色素(アントシアニン)は,土中でも傷つくとその周辺で生成されることから,色素の生成には必ずしも光を必要としない機構を備えていることが分かる。

3.昼(日長)あるいは夜(暗期)の操作による生産技術

日本は中緯度に位置し四季の変化を生むが,赤道直下では1年を通して昼夜の長さは変化しない。筆者は10年間ケニアのジョモケニアヤッタ大学の創設に関わり,園芸学科のシラバス作成や教育研究の指導のため,ほぼ毎年ナイロビに赴いた。午前6時には夜が明け午後6時には日は暮れる。昼夜は常にこのサイクルで入れ替わる。クリスマスに日本の店頭を飾るポインセチアが,ケニアでは大木となり枝それぞれに赤くなったり緑のままであったりする。これを見たとき短日植物とされるポインセチアの臨界日長が12時間付近にあり,枝によって日長感応性が微妙に異なることを知る。枝が齢を重ねたとき,子が親から離れたとき,さらに枝を挿して苗木としたとき光応答反応が変化するのは常である。また,それらの反応は親の前歴によっても違ってくる場合が多い。

以下に述べるキクやイチゴも採苗法によって,また育苗方法や肥培管理によっても大きく変化するが,ここでは生産技法として共有できる光応答反応に止め,その操作技術の現状について述べる。なお,暗期中断(night break)は光中断(lightbreak)ともいうが,前者は暗期を,後者は光で,と助詞を入れて解すればよい。

1)キクの電照栽培

キクは短日植物で地球上の中高緯度に位置する国では秋に花が咲く。夏至を過ぎると少しずつ昼は短くなり,9月に入ると気温も徐々に低下してくる。この短日涼温に反応してキクは花芽の分化と発達を開始する。従って,秋より早く開花させるためには春に黒布で短日処理する必要がある。いわゆるシェード栽培である。

一方,開花時期を通常より遅らせるためには電灯で長日処理する必要がある。勿論,処理時の気温も強く影響するが,この二つの基本的操作によってキクの周年生産体系が確立され,夏秋ギクの場合には白熱電球で照度50lx・4時間以上の照明が必要とされる。

電照は1960年代に日長延長から暗期中断に多く切り替わったとされるが,約30年前に筆者が沖縄の農家で聞いたのは,真夜中の光処理は実際に電気が灯っているかどうか確認しづらいので〈就寝中の意〉不安でたまらないとのことであった。通常,切り花長を確保するため約30cmの草丈になるまで電照するが,その途中で,もしスイッチの故障で4,5日も電気が灯っていなければ成育に異常をきたすことはよく知られている。故障期間が長くなると,いわゆる‘柳芽’になる。柳芽とはできかかった花芽が栄養芽の方向に転換し柳の葉のようになることから名付けられた名称である。一般には生育異常を防止するため照射時間は長めの4時間前後とすることが多い。

しかし,近年は機器の精度も上がり,かつ光強度が高く電力消費の少ない,いわゆる光る半導体LED(Light Emitting Diode)が開発されたことから,白熱灯や蛍光灯に変わる光源として普及し照射方法や照明時間など,費用対効果を求めて多くの研究が行われている。青色ダイオードが発明されてからは,白色LED〈青+緑+赤〉,ないしは〈青+黄色蛍光体〉なども植物生産に広く利用されるようになってきた。

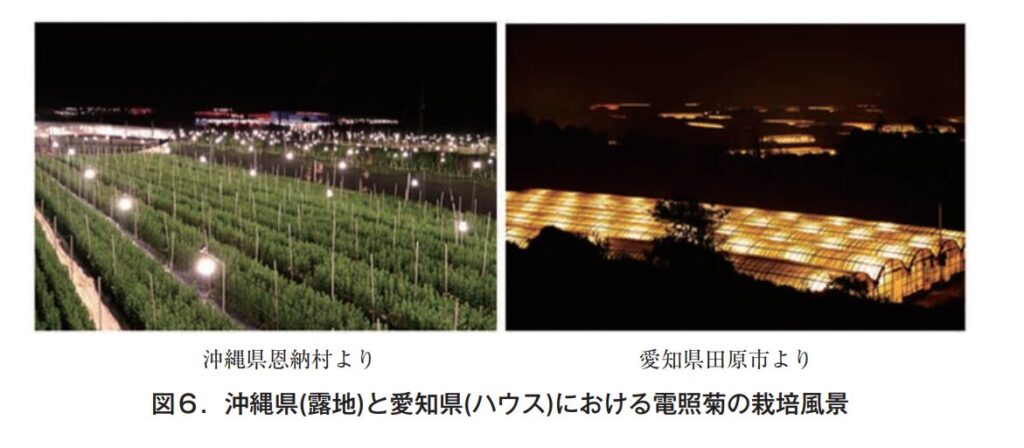

豊橋市は電照ギク発祥の地とされ田原市など渥美半島を舞台にして愛知県は全国一の年間生産量を誇る。その半分は電照菊で,照明はLEDで22時~2時までの4時間,9月中旬から12月にかけて行われる。開花日は電照を打ち切るタイミングにより決定される。ハウス保温のため二重にビニールが張られるまでの11月初旬までは,ハウスの灯りが蒲鉾状に映る。一方,冬季の暖房費を抑えることができる沖縄県では,出荷時期が愛知県よりも遅く1月~3月に各村で栽培され,沖縄「太陽の花」としてその名を馳せている。沖縄県は愛知県のハウス栽培とは異なり露地栽培で,23時~4時の5時間LED照明が行われるが,いずれも幻想的な光景は観光スポットとしても人気を博しているとされる(図6)。

令和3年の福島の夏秋ギク栽培技術マニュアルでは,赤色LEDが最も効果的で照射時間は23時~4時の5時間となっている。さし芽段階から電照を行い6月15日に消灯すれば50日後には開花する。しかし,到花日数は品種・地域・作型によって異なるので自分の圃場で栽培したい品種の到花日数を小規模で確認するのがよいとある10)。ここには8月出荷型,9月出荷型の小ギク,スプレーギク,輪ギクの栽培手順が具体的に詳しく述べられており,生産者にとって大いに参考になる資料といえよう。

照明時間帯について,茨城県農業総合センターの村崎・鈴木11)は,8月盆出荷型小菊の花芽分化

抑制効果が慣行(22~2時)の時間帯よりも午前0時~4時頃で高いことを明らかにし,この効果

を現地試験において実証している。

また白山3)は,夏秋ギク,秋ギクの長日処理は深夜のLED暗期中断を基本技術として定着しているが,使用される産業用の赤色光LEDランプの波長のピークは,いわゆる660nmではなく種子発芽の反応極大630nmにあり,照射時間が4~5時間と比較的長くなると赤色+遠赤色でも赤色と同等かそれ以上の効果を持つようになるとしている。現在,市販の赤色LEDは波長のピークが630,640,660,670nmと製品によって異なるので,使用の際にはランプの波長分布にも留意しなければならない。一方,遠赤色LEDは660~780nmにあり,そのピークは700,736nmとなっている。

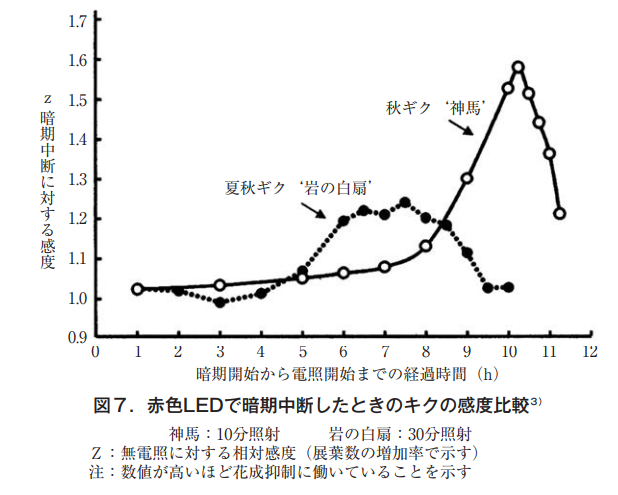

さらに同氏3)は,キクの暗期中断の時間帯について検討し,暗期(夜)の長さを変えても暗期開始から最大効果を得るに至るまでの時間は変化しないこと,最大効果は暗期の中心ではなく,花成に必要な暗期の限界値に存在することを明らかにし,効率よい花成抑制効果を得るためには,(夜)が長くなるにつれて照射時間を長くするのではなく,その時間帯を暗期の限界に移動させることが重要であるとした。つまり,暗期開始後一定時間経過後の暗期中断の最大効果にその時間帯を連動させることが花芽分化を抑制する上で大切であり,その典型例をキク2品種で示した(図7)。

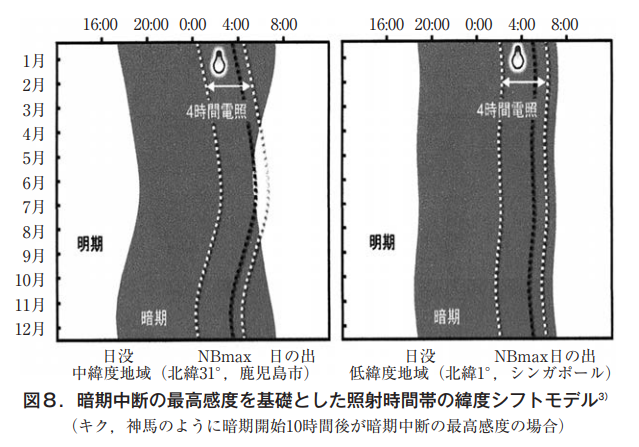

秋ギク‘神馬’の限界日長が概ね14時間〈日長が14時間以下となると花芽分化が創始するという意味〉,すると 限界暗期長は24-14=10時間となり,夜の始まりを午後6時とすれば,暗期中断の最大効果は18:00+10時間の午前4時前後となる。夏秋ギク‘岩の白扇’では,限界日長が概ね16時間,すると限界暗期長は8時間となり,夜の始まりを午後6時とすれば,最大効果は18:00+8時間の午前2時となる。季節により日没時刻が変化するので最大効果もそれに伴って変化するが,季節による時間帯の変動は高緯度になるほど顕著になり,中緯度以上の産地では季節による最大光中断の照射時間帯の変動に留意する必要がある。熱帯の高地など低緯度の産地では最大暗期中断の時間帯は夜間1時でほとんど変化しない(図8)。これはキクを代表とする短日植物の花芽分化が長い夜によって創始するという定説に体内時計によって影響される暗期中断の最大効果を組み入れた新規な概念といえよう。キクの有する生理生態的特性に加え,照射にかかる費用対効果を加味しつつ,実際の技術としてさらに発展することを期待したい。

なお,限界日長(critical daylength)は古くから学術用語として定着している。昼の長さよりも夜の長さが重要であるからといって,限界暗期(長)と称するには安易に過ぎると筆者は長らく思ってきた。日常に目にする生育反応,24時間のリズムを前提にして夜の意味を理解するには限界暗期とするよりも

「リズムの振れ」と「応答のゆらぎ」を夜に認めて臨界暗期(marginal dark-length)とした方がベターだと考えている,この紙面を借りて用語の提案をしておきたい。

2)イチゴの電照栽培

「イチゴはいつ頃に色づきますか」という問いに答えられる人は何人いるであろうか。「初物七五日」の諺にあるように長生き〈なごう生きる〉に掛けてか早く早く作ることが望まれ,すでに50年ほど前には電照によりイチゴの収穫期は約半年早まっているのである。これが,いわゆるイチゴのハウス促成栽培である。

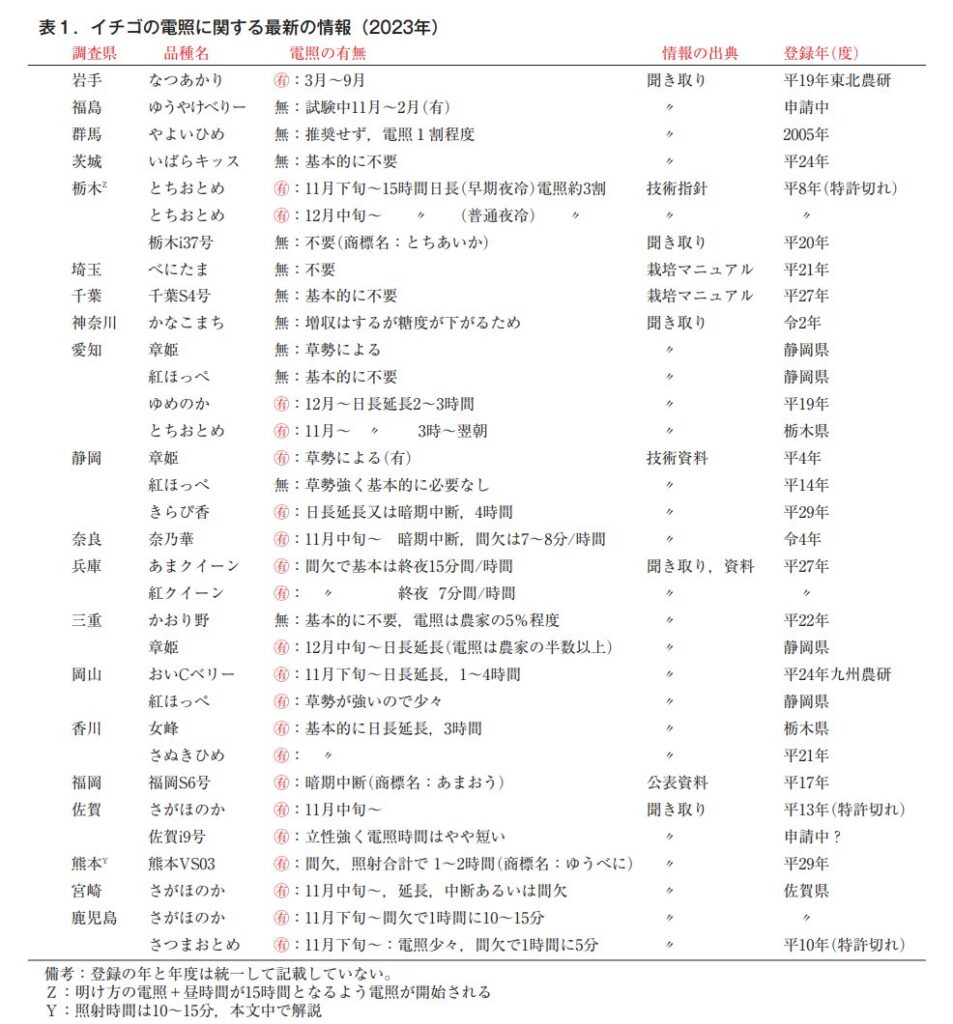

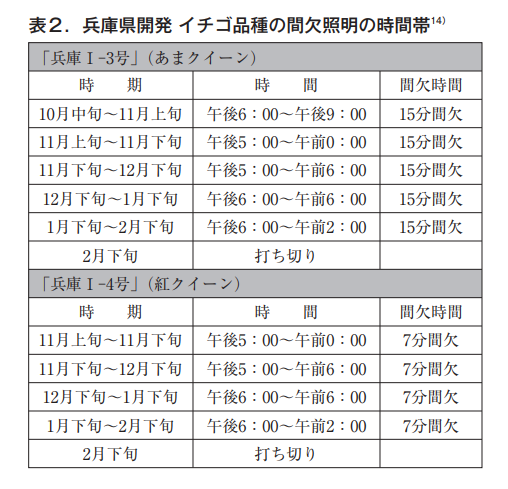

イチゴの電照の目的は,キクのそれとは異なり,株全体が矮化〈葉柄が短く葉が小さくなる現象〉するのを抑えるためである。日本では奈良県での研究が中心となり電照は全国的に広がったが,この栽培の拡大には品種改良も大きく貢献してきた。表1は,筆者が各県に問い合わせると同時に多くの資料からイチゴ電照の現在をまとめたものである。まず,共通して言えることは,岩手県のイチゴを除き電照時期はいずれも大方11月~3月で,照射時間は3~4時間である。以下,栽培上特徴的な点を簡単に解説する。

まず,例外的に岩手県のイチゴは四季成り性の品種で,他県のイチゴとは,生態的特性を異にする。これは夏秋どりイチゴと称され花芽分化に長日条件を必要とする。聞き取り調査によると,花芽分化の促進ならびに花房数確保のため栽培期間中に2週間の間隔で終夜電照(連続光)を行なうとのこと。また,資料には16時間の日長処理でよいとも記されている。

一方,その他の県のイチゴは全て一季成り性で,これらの品種は通常,秋から冬にかけて花芽分化を始め,同時に徐々に矮化する。冬の低温を受けて矮化は解消され春には旺盛に生育する。すなわち,自然では春に花が咲き収穫に至る春どり品種である。これを秋に花を咲かせて冬から春にかけて収穫するのが現在の促成栽培の基本である。この栽培法では,ランナー採苗法とポット育苗の管理技術が第1のポイント,これに続く定植後の草勢管理が第2のポイントとなる。ここでは後者の草勢管理における電照の現状について解説する。

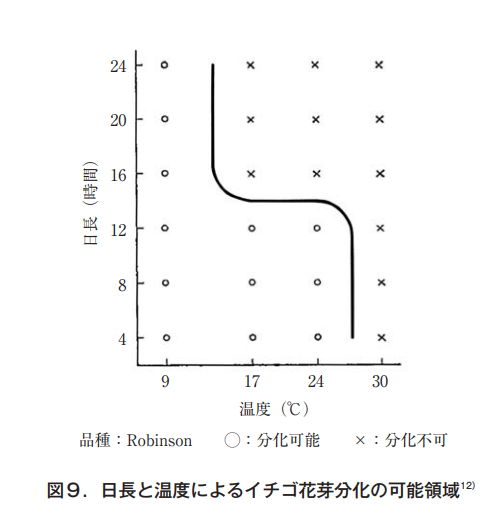

表1から,電照はどの県においても11月中旬以降に開始されることが分かる。つまり,夜が最も長くなる冬至〈天文学的に12月21日か12月22日〉の1か月以上も前から電照を開始して昼を長く,夜を短かく(あるいは夜を2つに切る)していることになる。夏が過ぎると,気温の低下とともに日が短くなってくるのを肌身で感じるようになるが,このころにイチゴは花芽分化を開始する。イチゴの花芽分化の基本特性は1963年の伊東の論文12)に示されており,これが花芽分化に関するイチゴ促成栽培の理論といえる(図9)。

イチゴ花芽分化の基本は,気温が14℃以下の低温に遭遇すると日長に関係なく花芽分化するが,高温域の27℃を越えると日長に関係なく花芽分化しない。また,中温域(17~24℃)では,日長が14時間以下なら花芽分化するが,24℃より高くなると花芽分化しないことを示しており,花芽分化の主導要因は温度にあることが分かる。現在の品種がいかに改良されていようとも,この図に若干修正を加えることで花芽分化の特性は説明できるのである。

どの県でも電照は11月中旬には開始されるが,この電照は花芽分化にはマイナス効果となって働くはずである。では,なぜ電照するのかということになるが,これはキクとは異なりイチゴの花芽分化は低温が主導することから,花芽分化に対してマイナス効果とならない範囲において電照は意味を持つ。この電照は正に矮化を抑えるために行う操作なのである。この電照は矮化してしまった段階ではほとんど効果を示さないことから,矮化突入を阻止する技術ということになる。神奈川県の品種‘かなこまち’では,電照により増収はするが糖度が落ちるので電照は推奨しないとのこと。おそらく,電照によって生育が旺盛になり過ぎ,商品として品質が低下するものと思われる。矮化の強弱が品種やその秋の気候によって変化するため,照射の有無ならびに照射時間や方法について,今もなお検討され続けているのである。

今回の聞き取り調査から分かったことは,北よりも南の県で電照は多くなること,また,電照率としては全体で約7割強,そのうち日長延長が約4割,暗期中断が約4割,終夜を基本とした間欠照明が2割程度になっていると推量される。キク栽培では間欠照明が海外では広く普及しているようであるが,日本では少くない。奈良県のイチゴ新品種‘奈乃華’では暗期中断または間欠で電照が行われるが,間欠は時間当たり7~8分とある13)。兵庫県の間欠は,表2に示したようにかなり細かく設定されており,基本的な「午後6時~午前6時」では,時間当たり15分,一晩で計3時間となり,輪番照射3~4区が設定できることになる14)。この時,光量が不足したり光の分布にムラがあったりすると,開花・草勢に大きな差が出てしまうので,この点に十分な注意が必要とのことであった。さらに,熊本県の品種‘ゆうべに’では全照射時間を1時間あるいは2時間に設定し,夜間に10~15分を12回以下に分けて計画的に照射される。この照射法は人間の眼目に重きを置いた「イチゴと人の対話」とも言え,きわめて斬新な考え方で篤農技術として今後の展開が大いに期待される。

言うまでもなく,農業は食におけるSDGs(Sustainable Development Goals),「持続可能な開発目標)」を掲げ,あらゆる分野で果てしなく挑戦を続ける。はたして,表1は10年後にどのように変化しているであろうか。

謝辞:イチゴ電照の問い合わせに関して,ご回答いただいた各県の関係者に厚く御礼申し上げます。

引用文献・資料

1.桝田正治.2022.トマトの昼夜間における養水分吸収とその移行.

農業と科学741(6):1-8.

2.管 洋.1979.作物の発育生理.第4章.開花の制御.p178.養賢堂.

3.白山竜次.2022.キクの電照栽培の再考察.

園芸学研究21:255-267.

4.Murage, E. N., Watashiro, N. and Masuda, M.1996.

Leaf chlorosis and carbon metabolism of eggplant in response to continuous light

and carbon dioxide. Sci. Hort. 67:27-37.

5.Masuda, M, and E.N. Murage. 1998.

Continuous fluorescent illumination enhances growth

and fruiting of pepper. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 67:862-865.

6.畑 直樹・桝田正治・村上賢治・小林昭雄.2011.

閉鎖型植物工場における連続光の利用(第1報)

連続光下におけるナス科・ウリ科作物の生育様相並びに障害発生.

植物環境工学23:93-100.

7.畑 直樹・桝田正治・村上賢治・小林昭雄.2012.

閉鎖型植物工場における連続光の利用(第4報)

連続光下における植物の生理学的変化ならびに障害誘発の概念.

岡山大農学報,101:49-64.

8.佐々木久視.1990.チコリーの栽培と軟白について.

北海道教育大紀要(II B),40:53-62.

9.岡 修一.2015.ニラの軟白栽培における露光処理が葉色に及ぼす影響.

岡山県農業研報.6:25-29.

10.福島県農業総合センター.2021.

計画的な生産・出荷のための夏秋ギク栽培技術マニュアル.

11.村﨑 聡・鈴木一典.2019.露地夏秋小ギクにおける電照時間帯が開花に及ぼす影響.

園芸学研究18:431-437.

12.伊東秀夫.1963.苺の花芽分化促進と温度及び日長の関係.

農業及び園芸34:829-830.

13.奈良県農業研究開発センター.2021.イチゴの品種「奈乃華」の栽培技術指針.

14.兵庫県農林水産技術総合センター.2015.

イチゴ「兵庫I-3号」「兵庫I-4号」栽培マニュアル.

土のはなし-第30回

農業と環境問題-その5

農業由来の温室効果ガスと地球温暖化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

前回まで4回にわたり,農地に由来する窒素の環境への悪影響を話題にしてきた。とくに農地に与えられた窒素による大気汚染は,温室効果ガスである一酸化二窒素の排出と関わり,地球温暖化に寄与していることをお話しした。今回は,それ以外の温室効果ガスを含め,地球温暖化と農業との関係を考える。

1.温室効果ガスとその功罪

地球上に生命が宿ったのは,水が存在できたことや,大気のおかげで地表面の気温が平均15℃くらいに維持されたことなどが大きな要因だろう。 この気温を維持する働きは,大気中の二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄),一酸化二窒素(N₂O,亜酸化窒素ともいう),それに人工の化学物質であるフロンガス類などの気体が担っている。これらの気体は,太陽の熱エネルギーの一部を吸収する性質を持つ。この性質を温室効果といい,温室効果をもつ気体を温室効果ガスという。気体の水,すなわち水蒸気も温室効果ガスの一つである。

人類は,化石燃料を燃焼させて動力を獲得して産業革命に成功し,大量生産,大量消費の時代をつくり出した。化石燃料の燃焼は,大気へ温室効果ガスのCO₂を大量に排出する。その結果,大気中のCO₂濃度は2023年に419ppm(暫定値)となった(Friedlingsteinら,2023)。これは,産業革命前(1750年)の278ppmの1.5倍である。これを受けて,国連事務総長グテーレスは,「地球温暖化の時代は終わり,地球沸騰化の時代が始まった」と危惧している(Guterres,2023)。

2.地球規模で見た主要な温室効果ガスの現状

地球規模で温室効果ガスの排出量やその原因の定量化を目指す地球炭素プロジェクト(GCP)という組織がある。2001年に設立された国際研究計画である。そのGCPが主要な温室効果ガスのCO₂,CH₄,N₂Oの現状を以下のように公表している。

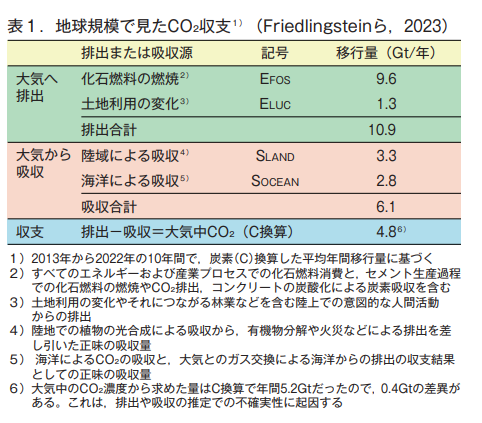

1)CO₂(Friedlingsteinら,2023)

人間活動によるCO₂排出の主な排出源は次の二つ,すなわち,①化石燃料の燃焼(詳細は表1の注2参照。以下,EFOSと略)と,②土地利用の変化と林業分野からの排出(詳細は表1の注3参照。以下,ELUCと略)である。2013年から2022年の10年間の平均年間CO₂排出量は,炭素(C)換算で,EFOSとELUCの合計10.9Gt(ギガトン=10億トン)だった(表1)。

一方,CO₂の主な吸収源も二つで,①陸域による吸収(詳細は表1の注4参照。以下,SLANDと略)と,②海洋による吸収(詳細は表1の注5参照。以下,SOCEANと略)である。両者の合計6.1Gtが平均年間CO₂吸収量(C換算量)だった(表1)。

大気中のCO₂量は,上記の排出量と吸収量の差で与えられ,排出量のほうが吸収量より4.8Gt上回っていた(表1)。これが大気中のCO₂増加を裏付けている。とくに注意すべきことは,現在の大気中CO₂の増加が,過去200万年間で前例がないことであり,その増加速度が過去80万年間のどの時期よりも,少なくとも10倍も速いことである。まさに,地球沸騰化時代が始まっている。

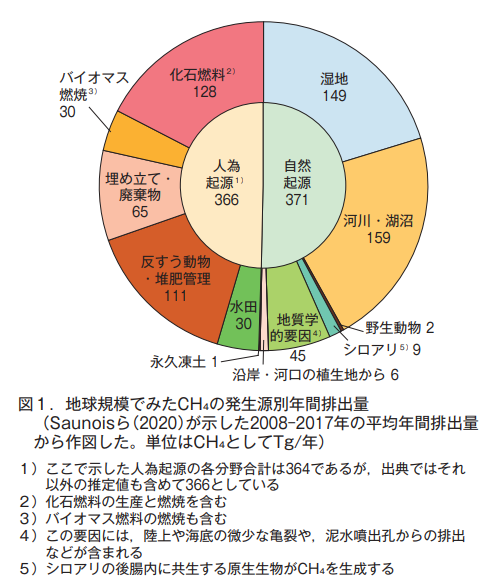

2)CH₄(Saunoisら,2020)

CH₄は地球を温暖化させる能力(地球温暖化指数)がCO₂の34倍とされ(Myhreら,2013),地球温暖化に大きく影響する。地球規模での平均年間CH₄総排出量は,2008年から2017年までの調査では737Tg(テラグラム=100万トン),人為起源と自然起源,それぞれが50%ずつだった(図1)。これより前の10年と比べ,自然起源の排出量は大きな変化がなかったのに対して,人為起源の排出量は10%の増加で,増加傾向が継続している。

人為起源のうち,農業にかかわる要因では反すう動物と堆肥管理からの排出量が最も多く,人為起源排出量の30%を占めた。反すう動物は,採食した飼料を第1胃で嫌気的に消化する過程で,メタン生成菌が生成したCH₄を,あい気(げっぷ)で体外に排出するからである。水田からのCH₄排出量も多い。水田や湿地は酸素が不足した(嫌気的)条件にあり,そこで土の有機物分解がすすむと,最終産物としてCH₄が大気へ排出される。

水田を冬期も湛水状態で維持し,湿地に依存する多様な生物の生息地として利用すること(「ふゆみずたんぼ」といわれている)が,生物多様性保全のために推奨されることがある。しかし,長期にわたる湛水状態で,一般の水田よりもCH₄排出量が多くなる(吉田ら,2010)。それゆえ,温室効果ガスの排出という面から見ると,「ふゆみずたんぼ」は必ずしも環境保全的であるとはいえない。

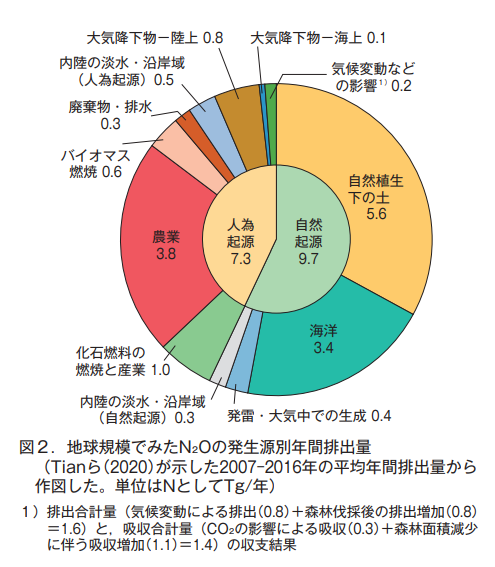

3)N₂O(Tianら,2020)

N₂Oは地球温暖化指数がCO₂の298倍あるだけでなく,オゾン層の破壊にも関与するガスである(Myhreら,2013)。2007年から2016年の10年間で見ると,人為起源の排出量は,自然起源も含めた地球規模の平均年間総排出量17.0Tgの43%だった(図2)。1980年代と比較すると,自然起源の排出量は3%減少したのに対し,人為起源の排出は30%も増加していた。人為起源の排出量のうち52%が農業からの排出だった。その平均年間排出量3.8Tgには,土から2.3Tg,草地に表面散布された堆肥から1.2Tg,堆肥の管理作業から0.3Tg,水産養殖から0.1Tgの排出量が含まれている。

この農業分野のN₂O排出は,作物栽培のために化学肥料や堆肥などの有機質肥料で与えられた窒素に由来する。農業からのN₂O排出抑制は,地球規模から見て重要である。しかし前回も指摘したが,その抑制対策を見つけるのは容易ではない。