第692号 2017(H29) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成29年7月

本号の内容

§メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−ポット試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

§土壌肥料の窓からの一風景

元 JA全農 肥料農薬部 技術対策課

技術主管 山田 一郎

メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−ポット試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

1)はじめに

大木町はバイオマスの有効利用のための事業計画の一つに,畜産廃棄物や生ゴミのメタン発酵消化液の液肥としての有効利用を行なっている。

2005年度にメタン発酵消化液(液肥)の特性を知り,水稲栽培における液肥の効果を適切に評価する目的で以下の3つの試験を大木町と九州大学農学部の植物栄養学研究室とで共同研究を行なった。

試験1:水稲の生育と窒素集積に及ぼす液肥と化学肥料との比較及び施肥法(表面施用と全層施用)の違いが液肥の窒素利用に及ぼす影響,

試験2:液肥に含まれる窒素の土壌中での変化(無機化・有機化・揮散) ,

試験3:土壌に施用した液肥中の窒素の揮散,

の3試験に焦点を絞り,ポット試験を含む室内実験を行なった。この試験には,本研究室で長年水稲栽培を行ってきた諫早灰色低地土を用いた。その結果,湛水静置培養法(30℃,4週間)で液肥の全層施用は,化学肥料区と同程度の無機化窒素量を示したが,表面施用は65%程度の無機化窒素量しか回収できなかった。このことから,液肥の表面施用では,液肥自身の高pH(pH8)のために,アンモニア態窒素が揮散したと推察した。しかし,揮散量を測定するための実験では,その量は施用量の1%以下であった。従って,表面施用での無機化窒素量の低下に対して揮散が重要なファクターではなく,液肥に含まれる有機態窒素の分解(無機化)が遅れたと考えた。

また,水稲の生育と収量に関する実験では,液肥の全層施肥区で化学肥料区と同等の分げつ数を示したが,表面施用区では分げつ数が一割程度低下した。草丈,葉色値(SPAD値)は生育初期から中期にかけて化学肥料区と液肥区で大きな違いは見られなかった。液肥区では両施用区とも化学肥料区に比べ穂重が低下し,特に液肥の表面施用は茎葉重の大きな低下を示した。しかし,収穫指数並びに窒素収穫指数は,液肥の表面施用区で最も高い値(各々,0.38と0.60)を示した。

以上の結果に基づくと,液肥の表面施用は,液肥中の有機態窒素の無機化を遅らせ,水稲の栄養生長期間に窒素の供給が律速になり,初期生育が抑制されて分げつ数に低下が起こったと推察した。また,収穫指数の増加は生育後半に液肥中の有機態窒素が遅れて無機化し,登熟期の光合成活性の低下を遅延させたか,あるいは増加させた結果と判断した。

このようにメタン発酵消化液の液肥としての利用では,液肥に含まれる有機物の分解過程を施肥法との関連性から的確に把握することが重要であると考えた。すなわち,液肥の元肥としての施用方法は,全層施肥が適当であり,液肥の窒素の肥効から考えて,含有されるアンモニア態窒素の施肥量と化学肥料として施肥される窒素量を同等とする必要があると判断した。

そこで,2006年度は,稲作−麦作体系での消化液の液肥としての可能性と問題点をさらに整理するための基礎研究を行うことを目的に試験を行った。元肥または穂肥として施用した液肥の三要素成分(窒素,リン酸,カリ)の利用率と残存性,並びに地力窒素の動向に関して明らかにするためポット試験を行った。ただし,大木町のメタン発酵施設は建設中であったので,山鹿市のメタン発酵消化液を用いた。

2)目的

液肥に含まれるアンモニア態窒素量で化学肥料の窒素量に等しくなるように液肥を全層に施用した時,収量,収穫指数,窒素収穫指数,窒素,リン酸,カリの利用率,窒素の乾物生産効率ならびに無機化窒素量に及ぼす影響を大木町の化学肥料の標準施用と比較し,特に液肥を穂肥として使用する場合の肥効特性を明らかにすることを目的とた。

3)材料と方法

a実験材料

植物材料として水稲(Oryza sativa L.)品種ヒノヒカリを用いた。栽培土壌として大木町の水田の作土土壌(20cm深)を6月6日に採取して用いた。

メタン発酵消化液(以下,液肥)は,大木町のメタン発酵施設が建設中のため,本研究の実験材料として用いることができなかった。そこで,山鹿市の施設で得られた液肥を用いた。

液肥のアンモニア態窒素(NH4-N)の濃度は,コンウェイの微量拡散法でNH4-Nを回収してインドフェノール法で定量した。全窒素,全リン酸,全カリの各濃度は,液肥をサリチル酸硫酸−過酸化水素法で分解し,その分解液についてそれぞれインドフェノール法,アスコルビン酸法,原子吸光光度法で測定した。液肥のpHは,pHメーターで測定した。

b栽培方法

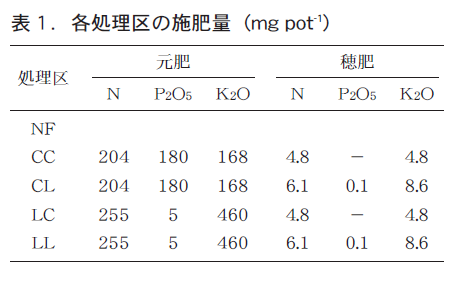

処理区として,無肥料区(NF区) ,化学肥料−化学肥料区(CC区) ,化学肥料−液肥区(CL区) ,液肥−化学肥料区(LC区) ,液肥−液肥区(LL区)を設けた(表1) 。前者が元肥,後者が穂肥を示す。各区6ポットを用意し,穂ばらみ期と収穫期にそれぞれ3ポットをサンプリングした。

施肥量(表1)は,大木町の化学肥料の「標準」施肥量(N,P2O5,K2Oを10a当たり,それぞれ10.2,9.0,8.4kg)を基準として,面積比で決定した。Nは,硫酸アンモニウム〔(NH4)2SO4〕溶液,P2O5とK2Oは,リン酸カリウム(KH2PO4とK2HPO4)の混合液を用いた。液肥は,液肥のNH4-N量を化学肥料の窒素量に相当するように施肥し,液肥のリン酸施用量は,化学肥料に比較し微量ではあったが,リン酸施肥に関しては特に考慮せずに行った。10アール当たりに元肥として施用する液肥は,8,700L(NH4-N 10kg,P2O5 0.24kg,K2O 23kg)とした。

栽培管理は,大木町の栽培暦を参考に行った。栽培は,1/5,000aワグネルポットを用いて行い,6月16日に元肥を施肥し,6月22日に3本を1株として1株を移植した。8月8日に穂肥を行い,10月10日に収穫した。

土壌の採取は,ポット作成時(6月16日) ,幼穂形成期(8月8日) ,収穫後(10月10日)に行った。植物体の採取は,移植苗(6月22日) ,幼穂形成期(8月8日) ,収穫期(10月10日)に行った。各処理区とも各時期毎に3連で行った。

c調査項目

液肥については,アンモニア態窒素,全窒素,全リン酸,全カリの各濃度(mg L-1)とpHを測定した。その結果,それぞれの値は,1,152,1,468,28,2,643で特に全リン酸濃度が低く,含まれる窒素の8割近くがアンモニア態窒素であり,カリ濃度が相対的に高かった。pHは8.2で弱アルカリ性であった。

栽培開始前の土壌については,アンモニア態窒素,硝酸態窒素,全窒素,全リン酸,全カリ,無機化窒素量(土壌のみ,土壌+液肥,土壌+化学肥料)について分析した。穂ばらみ期の土壌については,全窒素,無機化窒素量(土壌のみ)について分析した。収穫後の土壌については,アンモニア態窒素,硝酸態窒素,全窒素,全リン酸,全カリ,無機化窒素量(土壌のみ)について分析した。

アンモニア態窒素,硝酸態窒素は,風乾細土(<2mm)に1MKCl溶液を加えて無機態窒素を抽出し,コンウェイの微量拡散法でNH4-Nとして回収してインドフェノール法で定量した。全窒素,全リン酸,全カリは,風乾細土(<2mm)をサリチル酸硫酸−過酸化水素法で分解後,その分解液についてそれぞれインドフェノール法,アスコルビン酸法,原子吸光光度法で測定した。

無機化窒素量は,ポット試験の1/300の土壌(11.7g)にポット試験と同じ比率となるように肥料(化学肥料,液肥)を施用し,湛水状態で4週間,30℃で静置培養し,培養期間に無機化してきたNH4-Nを1MKCl溶液を加えて抽出してインドフェノール法で定量した。

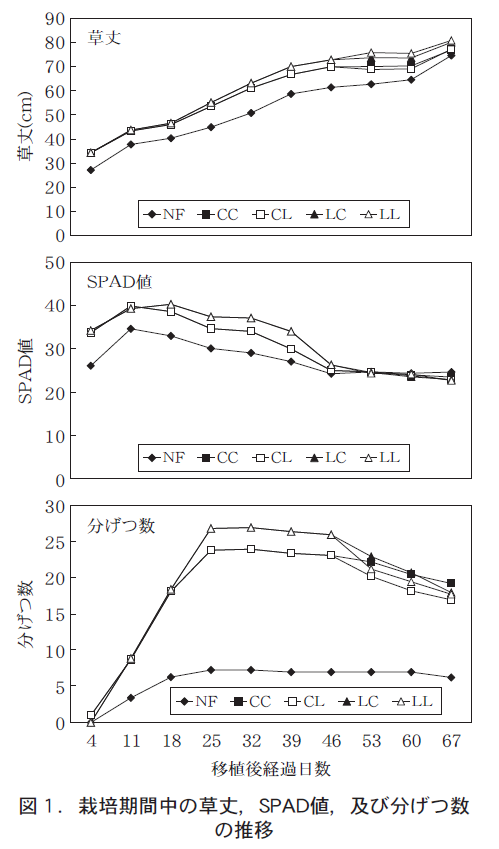

水稲の生育調査は,草丈,葉色,分げつ数を1週間毎に行った。収量構成要素の調査は,収穫指数,穂数,一穂籾数,粗千粒重,玄米千粒重について行った。

茎葉及び籾の全窒素,全リン酸,全カリと玄米の全窒素含量を測定した。全窒素,全リン酸,全カリは,植物体をサイクロテック粉砕機で粉砕した粉末試料をサリチル酸硫酸−過酸化水素法で分解後,その分解液について土壌の分解液と同様に分析した。

4)試験結果

a水稲の生育状況

草丈は,葉身部分を手で上方に伸ばし,最も高い位置を測定した。葉色(SPAD値)は最上位の完全展開葉の先端から約1/3の位置を3回測定し,その平均値を測定値とした。測定した草丈,SPAD値,分げつ数の結果を図1に示した。その結果,草丈,葉色,分げつ数のいずれにおいてもL区がC区よりも高く推移した。NF区はいずれの調査項目も特に低く推移した。また,生育後半にSPAD値の極端な減少が見られた。これは本年度の施肥量がポット試験としては低いために,後半に窒素が不足したことが理由の一つと考えた。また,福岡管区気象台のデータによると試験年度の平均気温は平年と変わらなかったが,最高気温が平年になく高く推移したことも原因かもしれない。

b植物体の乾物重および窒素,リン酸,カリ集積量

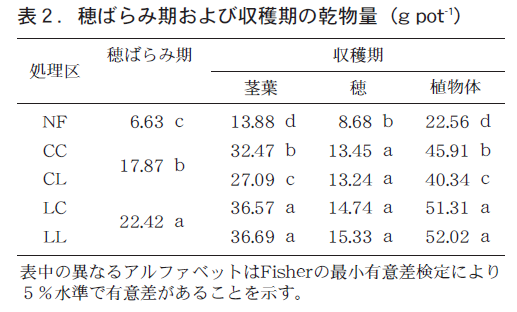

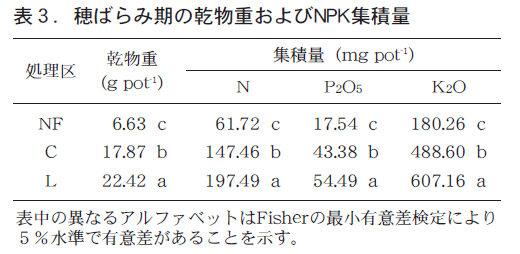

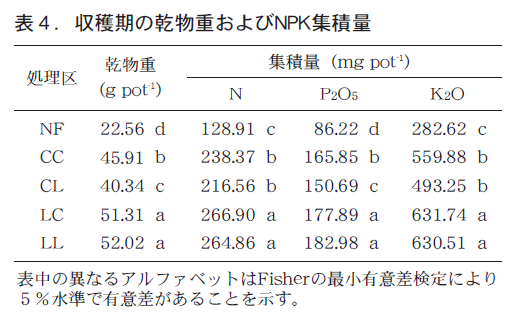

穂ばらみ期では,乾物重(表2) ,NPK集積量(表3〜5)のすべてでL区がC区を有意に上回った。

収穫期では,茎葉は穂ばらみ期と同様にL区がC区を有意に上回った。LC区,LL区には有意差がなかったが,CC区とCL区ではCL区が有意に低くなった。これは,液肥の表面施用が土壌表面に膜を作り酸素の供給が減少したためと考えられた。これらのことから,穂肥としての液肥の施用は,施用技術の困難さからも避けるべきである。

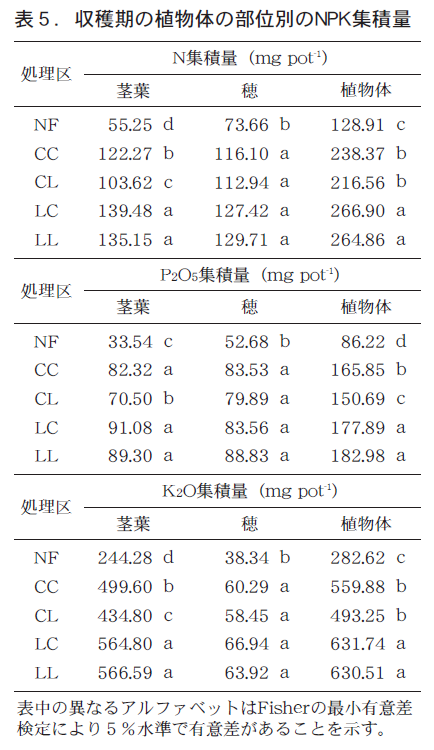

植物体当たりのNPK集積量は,乾物重の傾向とほぼ一致した。しかし,穂の乾物重,NPK集積量ともにNF区を除くすべての処理区間で有意差が見られなかった(表5) 。

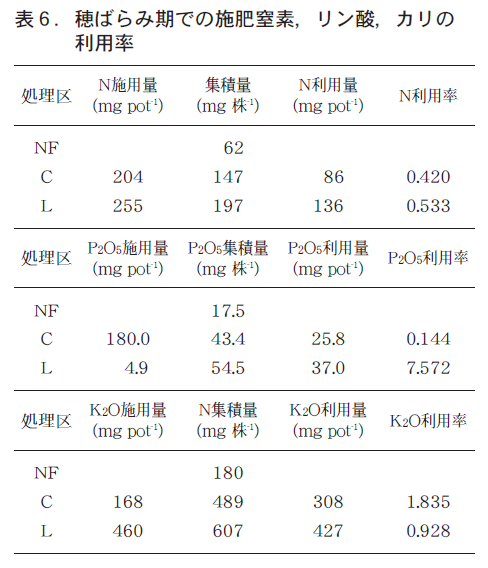

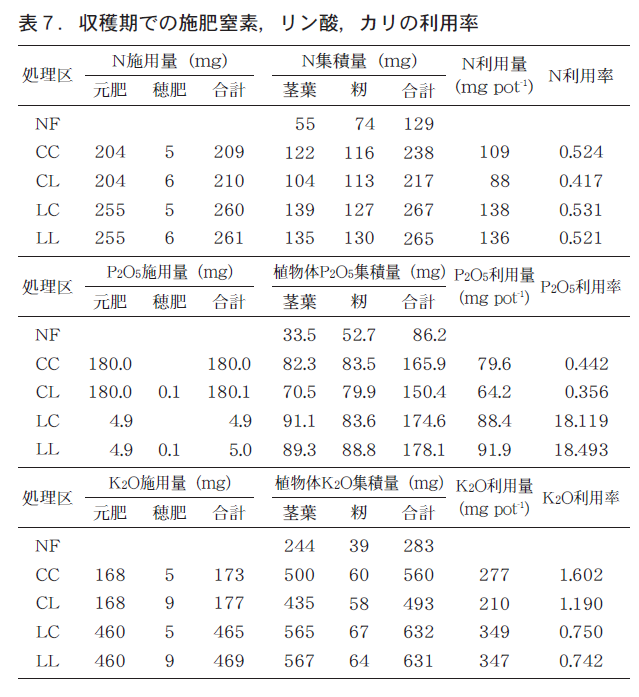

c施肥した窒素,リン酸,カリの利用率

窒素の利用率は,穂ばらみ期までにL区で53%とC区の42%より高く(表6) ,収穫期ではLC区が53%と最も高く,次いでCC区, LL区の52%で,CL区で42%と最も低く(表7) ,乾物重と同様の傾向であった。カリの利用率は,穂ばらみ期までにL区で93%とC区の182%より低く(表6) ,収穫期ではCC区が160%と最も高く,次いでCL区の119%と高く,LC区の75%,LL区の74%と低かった(表7) 。このカリの利用率の低さは,稲わらを水田から持ち出さなければ,カリの集積が問題になると考えられる。

リン酸は液肥ではほとんど施用されないが,穂ばらみ期にはC区での利用量が25.8mg pot-1であるのに対し,L区での利用量が37.0mg pot-1と液肥を施用したことで,土壌由来のリン酸の吸収が促進されていた(表6) 。また収穫期ではCC区の79.6mg pot-1に比べLC区の88.4mg pot-1,LL区の91.9mg pot-1とリン酸の吸収量が増加していた(表7) 。このことは,液肥の作用で可給態のリン酸が増加したこと,すなわち液肥が固定態のリン酸を可溶化すると考えられた。

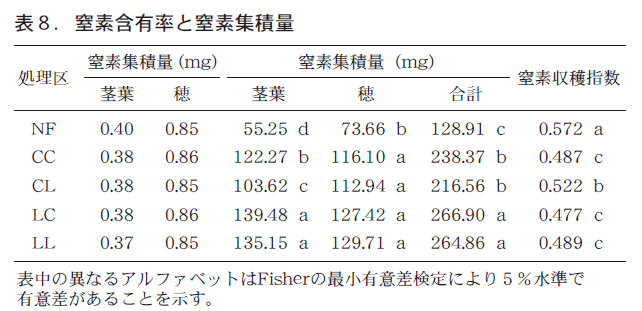

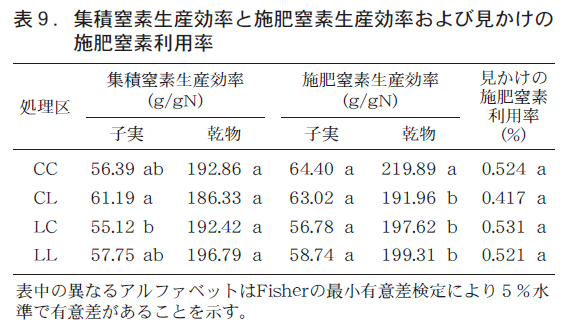

d窒素収穫指数と窒素生産効率

窒素収穫指数は,NF区が他の処理区に比較し有意に高く,次いで栄養生長が抑制されたLC区で高かった(表8) 。このことは収穫期の茎葉の生育が抑制された割に登熟歩合がよかったことを示す。この原因に関しては現在のところ不明である。また,施肥窒素生産効率は,子実生産に関して有意な差はなく,乾物生産では液肥を与えることで低下していた(表9) 。液肥の施用は,窒素の利用の面で不利な点があるのかもしれない。

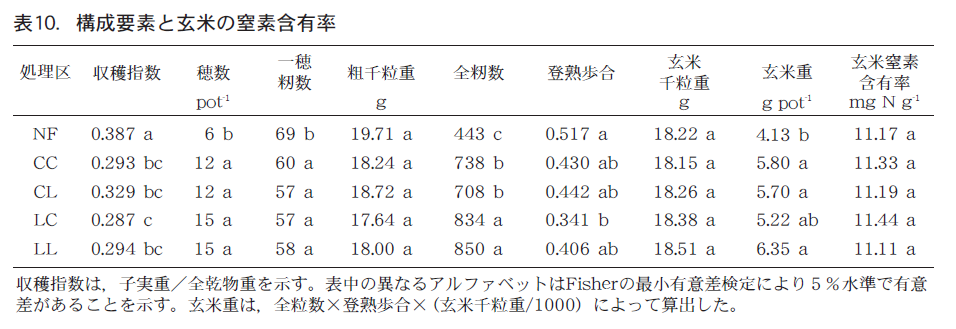

e収量構成要素と玄米の窒素含有率

収穫指数は全般的に低く,NF区のみが有意に高くなった(表10) 。穂数はNF区を除くすべての処理区で有意差がなかった。粗千粒重,玄米千粒重はすべての処理区で有意差がなかった。全粒数はL区がC区より有意に多くなった。登熟歩合はNF区が特に高く,C区がL区より高い傾向がみられた。玄米重はNF区を除くすべての処理区で有意差がなかった。これは,玄米千粒重には有意差がなく,全粒数はL区がC区より有意に多くなったにもかかわらず,L区の登熟歩合が低い傾向を示したためである。玄米の窒素含有率はNF区を含むすべての処理区で有意差がなかった。

f土壌の無機化窒素量

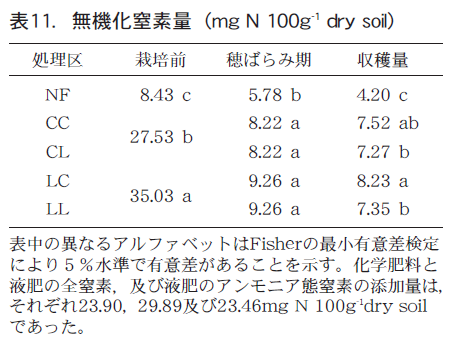

無機化窒素量が多い土壌ほど,植物が利用可能な窒素が多いと考えることができる。栽培土壌の無機化窒素量はNF区で特に小さく,L区がC区より大きかった(表11) 。

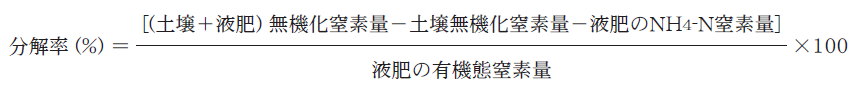

表11のデータに基づき,以下の式に従って液肥中の無機態窒素の分解率(%)を求めた。ただし,液肥中に含まれるアンモニア態窒素は,硝化を受けず1MKCl抽出によって100%回収されると考えた。その結果,液肥中の有機態窒素の分解率は48.8%であった。

5)考察

生育調査および穂ばらみ期の乾物重,収穫期の茎葉の乾物重から,液肥を施用したL区のほうが化学肥料のC区より生育が優れていることが伺える。これはL区のほうが施用した全窒素量が多く,また植物が利用可能な無機化窒素量も多かったためであると考えられる。しかし,穂の重量,玄米重には有意差がなかった。これはL区の登熟歩合の低さが一因と考えられる。全籾数はL区が有意に多かったため,登熟歩合がよければ穂重,玄米重ともL区が大きくなっていたと考えられる。C区とL区の登熟歩合の低さについては,通常のポット試験にくらべ,本試験の施肥量,特に穂肥が少なかっため登熟期に窒素が不足した可能性が考えられる。また,本試験で使用した品種ヒノヒカリが2006年の気候(高温,特に最高気温が平年を大きく上回る)の影響を強く受けた可能性もある。

山鹿市のメタン発酵液肥を用いた試験で,液肥の施肥量を液肥に含まれるアンモニア態窒素量を基準に化学肥料の窒素肥料相当分を施肥した。その結果,有機態窒素の約半分が易分解性であることが,培養法による無機化窒素量の測定から明らかとなった。その結果,本研究で行った窒素施肥は増肥につながり,それを反映して乾物生産や子実生産が増加した。しかしながら,元肥に化学肥料,穂肥に液肥を表面施用した場合,乾物生産,子実生産が共に減少した。これは,液肥の施用によりポットの土壌表面に膜を作り酸素の拡散が押さえられ,水稲の根の活性が低下したと考えた。また,この減少が元肥に液肥を与えた区より大きかった原因は,液肥の有機物を分解する微生物活性が低かったためと考えた。さらに,圃場ではこの時期の液肥の効率的な散布方法が不明である。したがって,穂肥としての液肥の施用は断念せざるを得ない。

6)要約

本試験では栽培期間中の草丈,葉色,分げつ数は,LL,LC区がCC,CL区よりも高く推移し,穂ばらみ期の乾物重もL区が有意に大きく,初期生育はL区が優れていた。収穫期の茎葉重もL区がC区を有意に上回り,LC区とLL区との間では有意差がなかったが,CL区はCC区より有意に小さく,穂重はNF区を除く全ての処理区で有意差がなかった。穂数,一穂粒数,玄米千粒重はNF区を除く処理区で,玄米の窒素含有率は全ての処理区で有意差がなかった。液肥を施用した土壌には田面水に膜状の層が見られた。CL区の生育抑制は,この膜により土壌への酸素の供給が妨げられ根の活性が低下したためと考えた。LL区では土壌の微生物相が液肥による膜状の層を容易に分解し,生育抑制が見られなかったと判断した。従って,液肥の穂肥としての使用は,推奨できないと結論した。N,P2O5,K2Oの穂ばらみ期までの集積量は,L区がC区に比べ有意に高かった。植物体の窒素の集積量は,施肥窒素の差以上に多くの量がL区で吸収されており,L区がC区より吸収されやすいことが明らかとなった。リン酸の集積量は,L区の施肥量はC区の約40分の1程度であるにも関わらずL区で集積量が多く,液肥の施用がリン酸の可溶化を促進したと考えた。カリの集積量は,L区の施用量がC区の3倍程度であるにも関わらずL区の利用率は1より低く,施肥過多に注意する必要があり,穂肥での減肥を考える必要がある。

土壌肥料の窓からの一風景

元 JA全農 肥料農薬部 技術対策課

技術主管 山田 一郎

1.はじめに

1)日本の土壌の多様性

土壌の生成因子には,気候,地質,植生,時間,地形そして人間活動などが挙げられている。日本の気候は亜寒帯,温帯,亜熱帯であり,主な土壌の母材は火山噴出物,河成や海成の堆積物,火成岩や堆積岩である。植生は高山や亜寒帯では針葉樹,西南暖地の低山,丘陵では常緑広葉樹でその他では落葉広葉樹,台地ではススキ等の草本植生,低地では湿地性植物であった。これらの植生は時間とともに変化してきた。日本で人間活動が活発になった10,000年以内の植生でもっとも変わったのは,火山噴出物地帯で森林からススキ草原に変わったことと,低地で水稲が急激に増大したことであろう。土壌生成での時間単位は概ね,火山灰土壌では1,000年で,低地土壌では数十年程度であろう。地形は,日本は急峻地形が多く,そのために森林が7割とされる。このような日本での自然環境の多様性の結果,日本の主要な土壌は,(湿性)ポドゾル土,褐色森林土,黒ボク土,赤色土,黄色土,低地土,泥炭土,未熟土など多様となった。

2)日本の土壌生成の特殊性

これらの土壌を気候,地質,植生,時間,地形そして人間活動から再度みると,主要な畑地土壌である黒ボク土は火山灰を母材としてススキ草原下で生成された。ススキ草原は人間活動の結果である人為植生である。横道に逸れるが,暖地での黒ボク土の生成は2万年前〜3万年前から始まったが,寒冷地では1万年前であった。日本に人類が渡ったのは約3万年前頃といわれており,暖地での黒ボク土の生成年代と一致するのは興味深い。黒ボク土は強酸性の非アロフェン質黒ボク土と弱酸性の(アロフェン質)黒ボク土などに細分されている。低地土の生成にもっとも大きく影響する因子は地形である,低地であるので河川の影響が大きく,多くの河川が集まると平野ができ,低地土は地下水位の影響の大きい土壌から小さい土壌に,すなわちグライ土,灰色低地土,褐色低地土に分けられ,また,灌漑水の影響の強い場合は低地水田土に分けられる。これは水田土壌での地下水位と灌漑水の影響バランスでできる土色と斑紋からの分け方あるが,これらの形態は,土木工事での排水などにより比較的短時間で変化する。一方,赤色土と黄色土の生成に最も大きく影響する因子は時間であり,万年単位以上の時間が経過し,火山灰や河川堆積物などの影響が少ない地形上で生成される。

これらの土壌を世界の土壌と比較すると,世界の多くの土壌は数十万年よりも古い土壌が多い。一方,日本の土壌では火山灰由来の土壌と河成や海成の堆積物由来の土壌が多いことが特徴であり,このことは,また,若い土壌が多い事も意味している。火山灰由来の黒ボク土であるが,これは温帯での生成物である。他の気候帯での火山灰由来土壌を日本の農耕地土壌分類でみると,寒帯では主に(湿性)ポドゾル土,熱帯では生成環境により(アロフェン質)黒ボク土,塩基飽和度が高いハロイサイト質の褐色森林土などになると思われる。また,世界の多くの水田土壌は地下水の影響の強い土壌や天水の土壌である。国際的土壌分類はFAOの土壌分類やアメリカのSoil Taxonomyがあるが,それらとともに国内独自の土壌分類が必要であり,日本がこの二つの土壌分類を使い分けていることは重要である。

3)沖縄の土壌の普遍性

沖縄県や鹿児島県の奄美大島以南の土壌は,国頭マージ,島尻マージ,ジャーガルと地元で呼ばれる土壌が多く,国頭マージは強酸性土壌であるが,島尻マージとジャーガルは,ともにpHと塩基飽和度が高い土壌である。日本の農耕地土壌分類では,国頭マージは赤色土か黄色土に,島尻マージは暗赤色土に,ジャーガルは未熟土に分けられるが,国頭マージ以外はこれらの地域以外には極めてその分布が少ない。これは,島尻マージの母材は石灰岩でありジャーガルは泥灰岩であり,これらを母材とする土壌が少ないためである。

これらの沖縄県や鹿児島県の奄美大島以南の3種の土壌,特に島尻マージとジャーガルは日本ではその分布が限られる土壌のため特殊土壌扱いを受けてきたが,世界規模でみると,これらの性質をもつ3土壌は広く分布している。ただし,沖縄の国頭マージ,島尻マージ,ジャーガルとも世界の中ではかなり若い土壌である。別の見方をすると,日本の黒ボク土や低地土壌の方が世界的には分布の少ない土壌であり,沖縄の土壌を知ることは,世界の土壌を知る窓である。

2.土壌肥料の教科書と農業現場

1)土壌分類と土壌生産力分級

日本の土壌学の教科書をみると土壌分類はかなり詳しく記載があるが,土壌生産力分級についてはそれ程多くはない。実は,かつての農業現場では土壌分類と土壌生産力分級はセットで使われていた。昭和50年代頃までは,県の農業試験場や普及員の方々も農耕地土壌の性質に精通している方々が多かったと思われる。これらの方々にとって農耕地の土壌改良を行い,作物の生産性向上を行うには,土壌分類と土壌生産力分級は大いに助けになる資料であった。土壌分類も大きな分類部分は国関係の研究者が担ったが,細分類部分は各県の試験研究者が担うことが多かったと思われる。

土壌分類は,基本的にその性質が変わり難い性質に因っており,基本的な土壌分類が変わることは少ない。一方,土壌生産力分級の基本的区分も普遍的な区分が行われてはいるが,各地農耕地の土壌生産力分級の分級ランクは土壌改良により変化する。そのため,土壌改良が終了すれば,農業現場では土壌生産力分級の役割は終了する。そのため,少なくとも農業現場では,土壌分類図の基本的な活用を重要視している場合を除き,土壌に対する関心は薄れていくことになる。これからの新時代には新土壌生産力分級が必要になってくるに違いない。

2)愛知の砂地農業

平成元年からつくば市の農業環境技術研究所(当時)の土壌分類研究室(当時は三土室長)にお世話になった。入って間もなく,研究室でモノリス採取に知多半島を訪問した。その折,知多半島の野菜農家と話す機会があった。その農家は,ここの土壌は砂地である。これまでは,粘土質の土を客土していたが,今,それを剥いで砂地をまた,出しているということであった。それは,客土した土壌では野菜の量は採れるが質が良くないということであった。つまり,窒素管理は砂地がやり易いということであった。土壌の教科書では,砂地は客土や有機物投入でCECを高めなさい,腐植含量を高めなさいと書いてあるが,農業現場のある部分では,この時期から,少なくとも野菜では量より質を重視する農業に代わっていたのである。教科書はあくまで参考書だということを痛感した出張であった。

3)熊本への車窓から

平成4年4月に熊本県にある九州農業試験場(当時)に赴任した。その転勤には,鉄道を利用したが,福岡県から熊本県に入ると,農村地帯の風景が一変した。福岡県ではあまり見られなかった農業用ハウスが至る所で見られるようになったのである。暖地の中でも暖かい九州でなぜハウス農業なのかと不思議に思った。赴任して間もなく挨拶まわりで行った熊本県農業研究センターの土壌肥料部門で,このことを尋ねたところ,今までよりももっと早出しをして野菜産地の優位性を高めるためだという答えであった。九州農業の現場や試験研究者の作物生産の現場主義の洗礼を受け,これは以後の長い九州での試験研究の一つの考え方に繋がっていった。このような最先端の各論は土壌肥料の教科書に掲載されることが未だ少なかった時代であった。

4)地域総合プロジェクト

これは,今では当たり前になったが,国の農業試験研究者はもっと地域密着型の試験研究を行う必要があるということで,新規性と現場性に極めて富む課題について,多くの専門分野が共同で取り組んで総合的技術開発にあたる全国的プロジェクトであった。これは赴任して間もなく提示されたプロジェクトであったが,なかなか課題が組めず,当時の九州農業試験場の企画連絡室長は苦労なされていた。九州農業試験場(熊本)では,当試験場で開発した飼料作物を組み込んだ新飼料体系での畜産・草地主体のプロジェクト課題を立ち上げ,近傍の飼料作地帯で試験を行うことにした。その第1回目の現地との打ち合わせ会議の折り,その受け入れ先の町長が「ここの飼料作体系はトウモロコシ・イタリアンライグラス体系である。この体系を確立するまでには多くの年月を要した。プロジェクトは受け入れるが,この体系を変えるつもりはない。」と話された。変なことだが,妙に感心した記憶がある。多分,自分たちの農業現場での技術に自信を持っているのだと当初は理解したが,その後,プロジェクトを進めていくうちに,飼料作体系を変えることは牛の生産体系を変えることだということが段々に分かってきて,極めて現場的な話だと悟った。これは,このプロジェクトにより創出される新技術が畜産農家のメリットに貢献できる具体的な体系になるかどうかを疑問視されたということであった。教科書にはない,先端の農業行政の視点を勉強できたプロジェクトであった。

5)ニガ土

これも赴任して間もなくのことであった。阿蘇山周辺には「二ガ土」と呼ばれる埋没した黒ボク土があり,その生成年代は1万年よりも古いとされていた。この「二ガ土」は埋没している間は,黒ボク土的物理性を有しているが,これを作土として使うと物理性が一変して硬化し,ゴロゴロの塊になり農作業に支障をきたすということであった。当時所属していた土壌特性研究室では,その特性の研究を既に行っていた。研修生として来た新規採用の方などと一緒にその農業現場に赴いた。その農業現場では,農業機械で何の支障もなく作業をしていた。その研修生は,「このニガ土は農作業に支障を及ぼさない。」という判断を下した。その後,多くの二ガ土の現場をみたが,彼の言うとおりであった。この「ニガ土」の評価は,農業機械が普及する以前の評価であったと思われるが,自分自身が赴任して間もないとはいえ,その評価を鵜呑みにしていた。農業現場を素直に観察するという,初歩的なことを研修生から学んだことは,ショックでもあったが大事なことを再認識させられた瞬間であった。

6)黒ボク土の物理性

今は,東京の武蔵野台地で生活している。この地帯は,まさに黒ボク土地帯である,この黒ボク土地帯にある農業体験農場で野菜を作っているが,この黒ボク土が,人が歩く程度で結構,硬くなるのである。スコップで掘るのも苦労する位になることもある。これは,「二ガ土」の場合と似た体験であるが,作土で人力の話である。黒ボク土は物理性には問題がないと習ったが,これは未耕地の話なのだろうか。耕地では異なるのだろうかという疑問が湧いたが,さらに「二ガ土」の話と重なり,有機物の劣化ということと結びついた。「二ガ土」は表土化により有機物の劣化あるいは変質が急激に進み,黒ボク土の特徴である膨軟性を失わせしめたのではないのか。この武蔵野台地でもやはり黒ボク土が本来持っていた有機物が長年の畑地としての使用で消耗していったが,かつては有機物施用で黒ボク土の物理性を保っていた。しかし,有機物施用が少なくなったため,膨軟性を失い始めたのではないかと推定した。このことは,機械作業からは分からないことであった。やはり,人が自分の感触で感じることが大事であることを再確認した。IT時代に対する注意喚起のようにも感じた次第である。

3.土壌肥料技術の肥料営業活動への活用

1)営業土壌肥料という分野

JA全農を退職したあと,ある肥料メーカーで週1回,お世話になっている。この勤務の目的は,肥料の営業の方に土壌肥料の知識を講習し,営業活動の強化に役立ててもらうことである。JA全農の時は,肥料技術の普及に従事していた。肥料は製造,製造物の評価,管理そして利用での技術開発や普及という幅の広い分野をカバーする製品である。肥料の利用分野でも,土壌,作物栄養,作物栽培,農業機械,農業経営などカバー範囲は広い。このように幅の広い分野をどのように講習して営業員の活動に役立てもらうかを試行錯誤している日々である。

2)変わってきた風景〜土壌管理・施肥管理から養分管理へ〜

日本の国や県の土壌肥料の行政や試験研究に携わっていた関係者により,農耕地土壌分類と土壌の種類に応じた土壌の改良の方法(水田,普通畑,樹園地別の地力増進基本指針)が取り纏められ,特に昭和30年代から50年代の日本農業の発展や農家や地域の作物栽培管理の基本技術として寄与してきたことは既に記した。しかし,時代が平成に入り,特に近年では土地利用型農業において省力・低コスト農業技術が強く求められている。

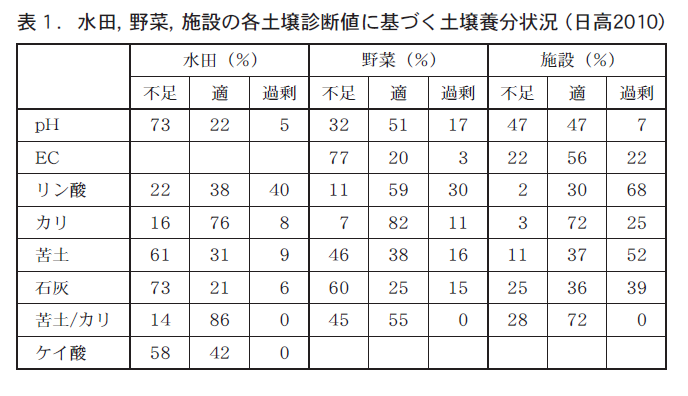

この技術の基礎データとなるのが土壌診断である。土壌診断は水田,畑,野菜,果樹,施設別に主に化学性の状態適否がデータとして示される。表1にはJA全農による比較的最近の水田,露地野菜と施設野菜の土壌診断による全国状況を示した。このデータから明らかな不足と過剰をみると水田ではpH,苦土,石灰,ケイ酸が不足し,露地野菜では石灰が不足し,施設野菜ではリン酸と苦土が過剰である。これが現在の日本の耕地土壌の養分状況の実態である。

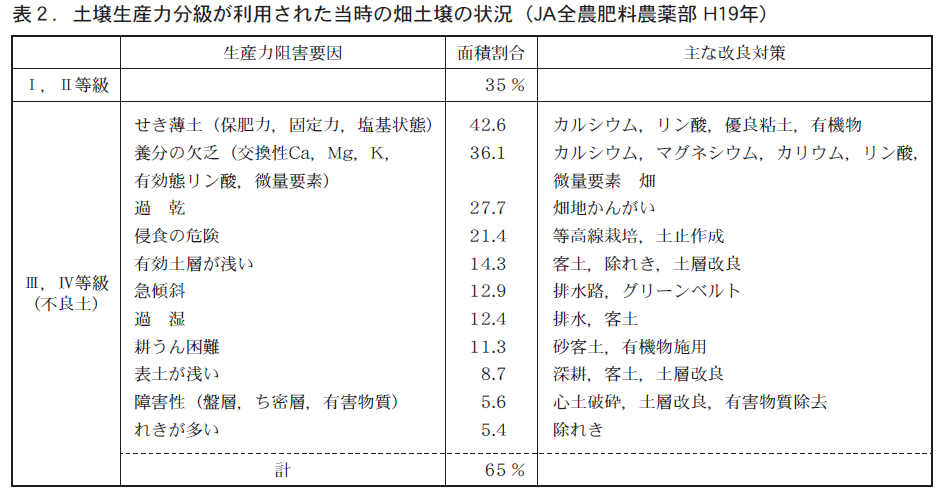

土壌生産力分級により評価された当時の畑土壌では(表2) ,問題があり改良を行わないと作物生産に支障をきたす恐れがある土壌が65%であり,その多くはリン酸固定,低pH,必須養分の不足であった。現在の露地野菜畑では,かつての多くの障害は修復されている。

このような状況の変化は,農業現場のかつての土壌管理と施肥管理からなる2階造りの管理が,作物養分管理としての平屋造りの管理に変化をもたらしていると思われる。この様な状況を受け,技術として農業現場の土壌養分の状態を的確に把握して,その状況に応じた養分管理を行い省力・低コスト技術とすることが必要とされる時代になったのではないだろうか。また,この土壌養分管理は土壌の肥沃度の維持,土壌の多様な機能性の活用などによる農作物の持続的生産技術の一端であり,前記した新土壌生産力分級の開発と結びつける必要があると思われる。

4.おわりに

農家や各地域では個別や地域の農家圃場で栽培している作物の収量,品質の安定化あるいは高度化が最関心事であるので,技術もそれに対する対応が必要である。以上の様な状況を踏まえ,肥料の営業担当者が農家などの現場に利益をもたらす技術や知識を基にし,肥料を作物栽培に有効に使ってもらうことが重要である。そのための土壌肥料の講義や営業担当者による現地圃場試験の指導などを試行錯誤しながら実施しており,勝手に営業土壌肥料と名付けている。そして,「学びて使うこと,すなわち明るし。」であることの大事さを伝えていこうと考えている。