第686号 2016(H28) .11-12発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年11-12月

本号の内容

§良食味米と窒素栄養に関する一考察

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

§<産地レポート>

ウッドエースで,豊かな山林管理を

ジェイカムアグリ(株) グリーンビジネス部

§2016年本誌既刊総目次

良食味米と窒素栄養に関する一考察

ジェイカムアグリ株式会社 東北支庖

技術顧問 上野 正夫

はじめに

「食味の良い米」を「できるだけ多く収穫したい」米づくり農家の永遠の課題であろう。ただし,良食味米とは何ぞや。その客観的評価について腑に落ちない点が多い。食味値なるものが一人歩きしているように思えてならない。食味計のソフトは依然ブラックボックスの中にある。食味値を高めると称して,精米の粗蛋白含量を低下させることのみに気を使いすぎてはいないだろうか。蛋白質の種類や質を無視し,粗蛋白質の総量でもって食味を評価してよいのだろうか。ここでは,重要な栄養素である窒素と食味値について考えてみた。

1.良食味米と粗蛋白含量

収穫後の検討会等では必ずといっていい程,米の粗蛋白含量のデータが記載されている。そこでは,米の食味と粗蛋白含量について,あまりにも過敏に反応し過ぎているように思えてならない。例えば,米の粗蛋白含量が6,7,8%と3水準の米があれば,6%の米が「最もうまく」,次いで7%,8%以上の米は「まずくてどうしようもない」との風潮が一般化している。これでよいのでしょうか。米の食味は,① 品種,②登熟歩合,③玄米品質,④精米の粗蛋白含量の総合化されたものと考えます。米の食味は,性別,年齢等によって微妙に変化します。ここは,穀物検定協会等で行っている食味評価に熟練したパネルによる「食味官能試験」を基本と考えます。私たち米を生産する側としては,食味の良い品種を取り入れ,健康な稲作りに徹することが大事なのではないでしょうか。

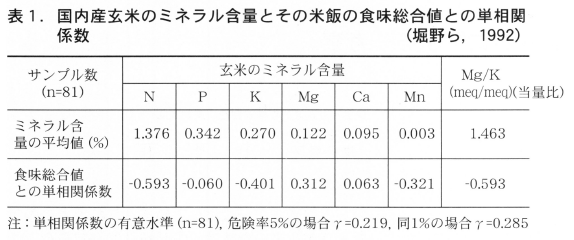

米の主成分は「デンプン」「蛋白質」「脂質」のほかに土壌から吸収したNおよびミネラル類として,Nが1.35%,Pが0.34%,Kが0.27 %,Mgが0.12%程度含まれています。堀野らは,米の食味とミネラル含量の関係を統計的に解析し,NとKはマイナスに,MgとMg/K比はプラスに働いていることを明らかにしました(表1)。

特に,N含量が多いと食味が低下するとしており,Nが1.3% (粗蛋白質含量7.7%)を越すと食味が低下しはじめ,1. 5%(粗蛋白質含量8.9%)以上では明らかに低下するとしております。このことを否定する気は毛頭ありません。また,出穂前後に穂肥や実肥が効き過ぎると登熟歩合が明らかに低下し,収量低下のみならず食味も低下します。また,粗蛋白含量の高い米は,炊飯特性にも大きく影響するとの報告もあります。

2.良質米生産と多収技術は両立する

水稲の収量は,単位面積当たりの籾数と登熟歩合,それに千粒重によって決定されます。ただし,籾数と登熟歩合との間には負の関係があるため,登熟歩合の安定化(85~90%)を前提に,籾数確保をどうすべきかについて地域ごとに論議されてきました。

一方,営々として米作りをしてきた中で,水稲の収量と品質は両立するかとの問題があります。これまで,多くの点数を統計処理すると,負の相関を示します。しかし,多収事例を詳細に調査してみると,多収稲の中でも,収量構成要素が適正で登熟歩合の高いものは,その年の気象に調和し,良好な栄養条件を維持し品質も良好です。それに対して,収量構成要素(とくに籾数)が過剰で,登熟歩合が低下しながら結果的に多収となった稲は,品質の低下を招いています。つまり,適正な収量構成要素のもと,登熟歩合が高く栄養状態の良好な稲では,収量と品質は両立することになります。しかし,多収事例の多くは,総じて収量構成要素(とくに籾数)が過剰傾向のもとで達成されているため,収量と品質が負の相関を示すのではないでしょうか。

3.品種における適正租蛋白含量の設定

ー台形理論の提案ー

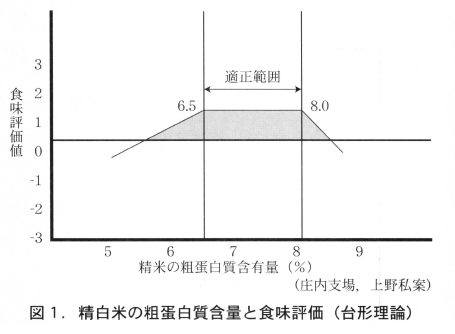

米の食味は,「品種で70%程度は決まる」といわれています。残りの30%が土壌条件や気象条件,栽培条件によって変動することを是認して論議しているに過ぎません。これまで,米の食味と粗蛋白含量の間には,負の関係が認められていることは前述したとおりです。その年の気象に逆らって,登熟が全うできないような高窒素条件では当然,米の粗蛋白含量は高まり食味は劣ります。しかし,適正な構成要素のもとで登熟が良好な稲から生産された米は,ある程度の粗蛋白含量に収束されるだろうし,その範囲において食味に差があるとは到底思えません。また,栄養的に凋落した米は,粗蛋白含量は低いが光沢がなく,品質的にみても大いに問題があります。

健康な稲を育てるための栄養素である窒素を悪者にはしたくありません。米の食味と粗蛋白含量の関係が単純な負の直線関係で説明されるものではなく,品質(整粒)や収量性を総合的に検討し,食味と粗蛋白含量の関係を考えてみました。図1に食味値と精米粗蛋白含量の適正水準(台形理論)を提案しました。ここでは,適正範囲を6.5%~8.0%としていますが,各地域で,品種別に変曲点の数値を検討し,コンセンサスを得た数値として見直すことは何らさしつかえないし,そうすべきと考えています。

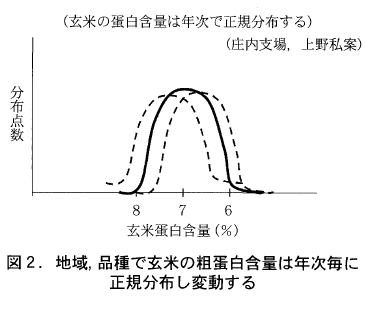

また,各地域で品種別に適正粗蛋白含量の目標値を設定する場合,粗蛋白含量は図2に示したように,品種ごとに地域で各年次とも正規分布し,かつ,中央値が年次変動すると考えます。したがって,品種ごとに2,3年栽培してみて,その平均値を考慮し,幅を持って目標値を設定すべきものと考えます。米の粗蛋白含量が低いことが良食味米という考えは間違っています。

つまり,その品種の特性を重視し,その年の気象に調和し,適正栄養条件下で登熟が完全に全うできれば,うまい米が生産されるものと考えるべきです。要は,「適正籾数下における健康な稲作り」であり,結果として,精米の粗蛋白含量が設定した「品種別適正水準内」に収束されるものと考えます。

4.水稲窒素吸収パターンのモデル化

1)水稲の収量水準と窒素吸収量の関係

水稲のm2籾数は,頴花分化期終期までに吸収した窒素量に支配されることが知られており,減数分裂期の窒素吸収量と籾数の相関が最も高いとされております。また,穂揃期に吸収した窒素1g当りの籾生産能率が3500~4000粒程度であり,登熟の良化が良質米生産のポイントであることに変わりがありません。そのため,各地で品種別の窒素吸収パターンのあり方が論議されてきました。

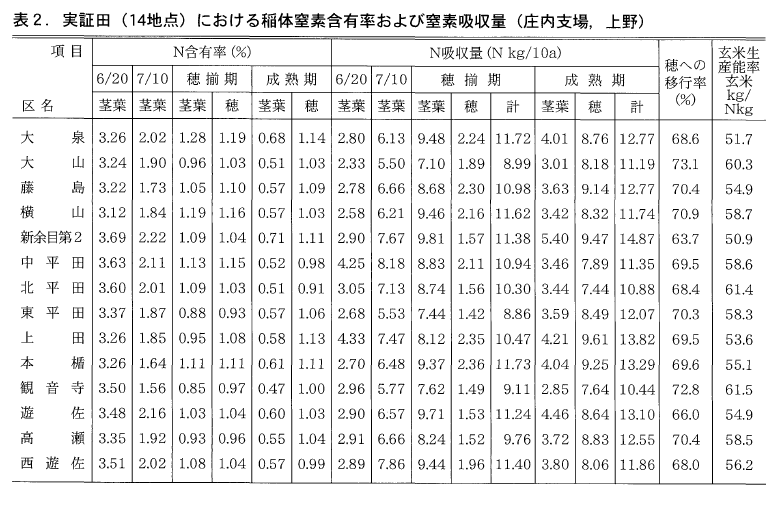

ここでは,山形県庄内地域の多収穫田の窒素吸収経過を見ることにします。山形県庄内地域は,全国でも有数の良質米産地であり,1973年から40年以上にわたり米づくり運動を展開し,それぞれ農協支所毎に60ヶ所の実証田を設置してきました。そこで,2年間にわたり,その中から14地点の実証圃を選定し,時期別に稲体の窒素吸収量を調査したことがありました。

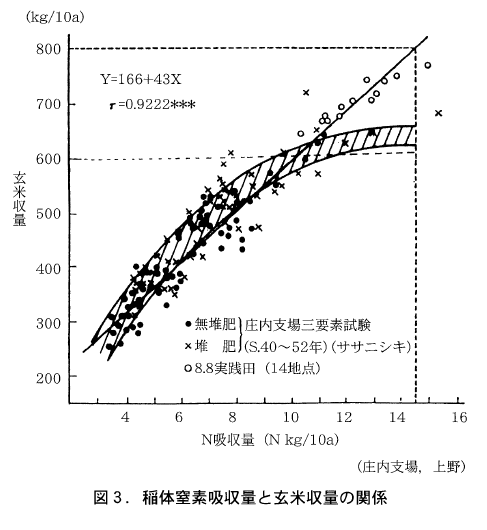

実証田(14地点)の稲体窒素含有率および窒素吸収量を表2に示しました。実証田の収量水準は,10a当り650~750kgであり,窒素吸収経過も生育初期から順調で,穂揃期には,ほぼ10kg/10a,成熟期には12~13kg/10aの窒素吸収量が確保され,平均的な窒素1kg当りの玄米生産能率は57kgでした。そこで,図3に実証田および庄内支場の三要素試験の中から1965年以降(ササニシキ)の窒素吸収量と玄米収量の関係を示しました。それによると,三要素試験のデータでは,従来から指摘されているように,玄米収量が10a当り600kg程度までは,玄米収量と窒素吸収量の関係が直線的な正の関係にあり,それ以上の収量になると,窒素吸収量が鈍化する傾向が認められました。しかし,実証田の吸収量を加えて考えると,10a当り800kg程度までは,玄米収量と窒素吸収量の関係が直線的な正の関係が継続しているように思われました。これは,実証田の土壌改良効果,とりわけ,珪酸質肥料を土壌診断に基づき施用した結果,窒素吸収量が増大しても登熟歩合が安定し,安定収量に結びつき,前述した関係が成立したものと推定しました。

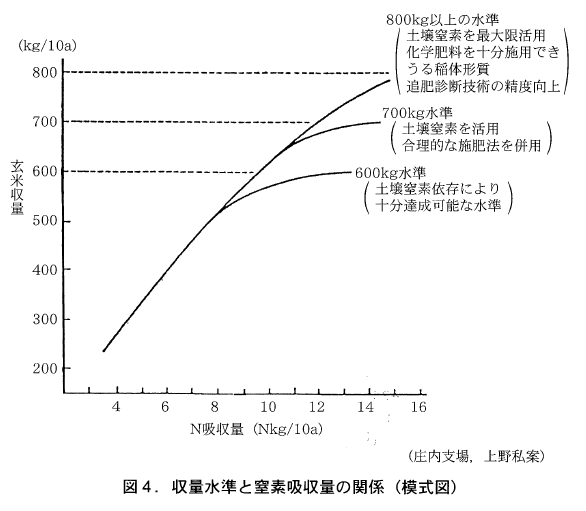

以上のことを考慮し,収量水準と窒素吸収量の関係を図4に模式的に示しました。つまり,600kg/10a程度の収量水準は,土壌窒素依存により十分達成可能な水準であり,700kg/10a水準は,土壌窒素を十分活用するとともに,合理的な施肥法を併用することで達成可能な水準と考えました。また,800kg/10a以上の水準になれば,当然,土壌窒素を最大限に活用するとともに,化学肥料を十分施用できうる稲体形質のもとで,稲体窒素吸収量を増大させる必要があると考えました。

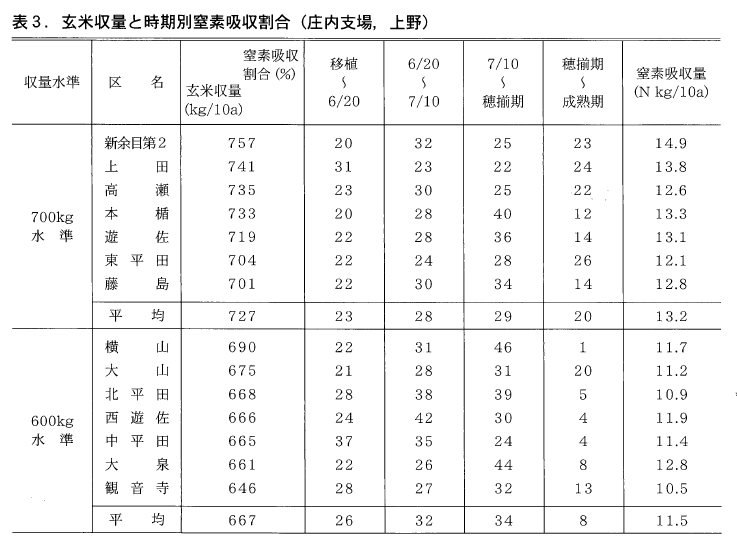

つぎに,実証田(14地点)の収量を,700kg/10a水準(7点で、平均727kg)と600kg/10a水準(7点で、平均667kg)のグループに分けることができるため,それぞれの時期別窒素吸収割合を表3に示しました。

それによると,700kg/10a水準グループは,600kg/10a水準グループに比較して,総体の窒素吸収量が多いとともに,時期別窒素吸収割合の中で,穂揃期以降の窒素吸収量が多く,いわゆる,秋優り的生育を呈していることが大きな特徴でした。この後期の窒素吸収量は主に土壌窒素に依存しており,改めて,土壌窒素肥沃度の重要性を認めてきました。しかし,今後,肥効調節型肥料が,十分その役割を果たしえるものと考えます。

一方,600kg/10a水準グループは,明らかに穂揃期以降の窒素吸収量が少なく,養分供給と根の機能面で問題があるものと思われます。

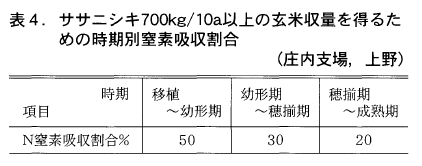

以上のことからササニシキで700kg/10a以上の玄米収量を得るための時期別窒素吸収割合は,表4に示したように,5(移植~幼形期):3(幼形期~穂揃期):2(穂揃期~成熟期)が適当であり,この吸収割合でもって総体の窒素吸収量が14~15kg/10a得られるような条件が達成されて初めて, 800kg/10aの収量水準が突破できるものと考えました。

2)水稲の理想的窒素吸収パターンの策定

窒素吸収パターンは,窒素栄養と乾物生産を加味したものであり重要な指標です。これまでも指摘してきたように,水稲の理想的窒素吸収パターンは,過去に収量と品質が両立した年次の数値を基礎にパターン化するのが一般的です。しかし,その時の気象条件は往々にして恵まれている場合が多いはずです。稲を始めあらゆる作物は,気象条件の影響を強く受けて生育しています。したがって,真の理想的窒素吸収パターンは,その年の気象環境にもっとも調和している収量構成要素なり,生育パターンがあるはずである。つまり,気象変動に対応できる余地をのこした窒素吸収パターンを模索する必要があります。

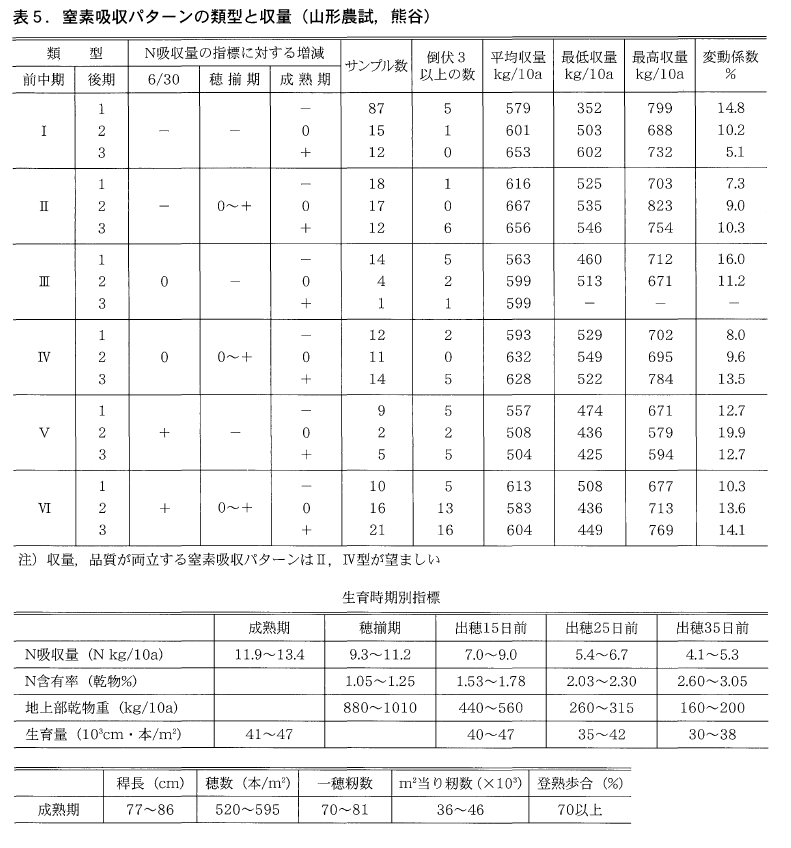

そこで,山形農研センターの熊谷氏は,場内において,1977~1988年にわたりササニシキ280点の生育および窒素吸収経過を解析しました(表5)。その中で,まず,最終的に登熟歩合が70%以上で,倒伏程度2以内,10a当り650~700kgの収量が得られる成熟期の窒素吸収量を求めた結果,11.9~13.4kg/10aでありました。また,その時の構成要素は,m2当り籾数が36000~46000粒,穂数は520~595本/m2でした。そして,上記指標が得られる条件を基に,生育時期を逆のぼって主要な時期の生育指標を作成しました。つまり,穂揃期には,窒素吸収量が9.3~11.2kg/10a,その場合の茎葉窒素濃度(N含有率)1.05~1.25%,乾物重は880~1010kg/10aとしました。また,出穂25日前には,窒素吸収量が5.4~6.7kg/10a,その場合の茎葉窒素濃度2.03~2.30%,乾物重は260~315kg/10a,生育量35~42 (103cm.本/m2)し整理しました。

つぎに,生育ステージを3段階(前期:移植~幼穂形成期,中期:幼穂形成期~出穂期,後期:出穂期~成熟期)に分け,その時の窒素吸収量の指標値に対する増減値をプラス,ゼロ,マイナスで示しました。以上のことから,窒素吸収パターンとして,前中期6類型,後期3類型で,計18タイプに分類しました(表5)。そして,収量性との関係を検討しました。その結果,前中期の窒素吸収パターンはⅡ,Ⅳ型が安定し,10a当りの平均収量は,それぞれ,645kg,618kgでした。その他の類型は,平均収量が10a当り600kg以下でした。また,後期の1~3類型を加えた変動係数をみると,Ⅱ類型が,それぞれ,7.3,9.0,10.3%,Ⅳ類型が,8.0,9.6,13.5%と低く,その他で10%以下はⅠ-3型の5.1%のみで,前中期の窒素吸収類型は,Ⅱ,Ⅳ型が安定していると言えます。なお,前中期の窒素吸収類型は,Ⅱ,Ⅳ型では,後期の1~3類型にほぼ均一にサンプルが分布しており,後期に窒素吸収量が過大となるⅡ-3型,Ⅳ-3型では,半数近くが倒伏程度3以上となり,逆に,後期に窒素吸収量が不足するⅡ-1型,Ⅳ-1型では,平均収量がやや低下しました。したがって,Ⅱ-2型,Ⅳ-2型が最も収量が安定して高く,望ましい窒素吸収パターンであると結論づけました。なお,Ⅰ-3型は,倒伏もなく,収量も安定していますが,後期登熟が良好な年次に偏っていました。またⅤ,Ⅵ類型は,後期のいずれの類型でも収量の変動係数が高く,前期の窒素吸収量が過大で経過すれば,中期も過大になる傾向が強く, この傾向は後期も持続すると思われました。

したがって,収量,品質の変動が小さい窒素吸収パターンは,前期窒素吸収量が指標並かやや少なめで,穂揃期にかけて回復し,穂揃期に9~10kgN/10a,成熟期に11~12kgN/10a程度の窒素吸収量が適当であり,有効茎歩合の高い,秋優りの窒素吸収パターンをとる類型(Ⅱ-2型,Ⅳ-2型)が理想的でした。すなわち,中期生育までは,中庸な吸収パターンで経過させ,それ以降の気象条件が好転する場合は,積極的な追肥対応が効果的であり,気象が不順な場合は,施肥対応を見合わせ,水管理等の管理作業によりじっと我慢することが,結果的に,その年の気象に最も調和した栄養条件になると考えております。

おわりに

これまで経験的にみて,良食味米ほど,青整粒(生き青)が多いとされてきました。これはいうまでもなく適正な粒数確保のもと良好な登熟歩合,後期栄養が良好に維持されることを意味しています。また近年,出穂前後に異常高温に見舞われることが多く,生育後半,窒素栄養不足に陥り,光沢,粒張りの低下が目立つとともに,白未熟等による品質劣化が際立つてきております。この改善策としても,適正な後期栄養の維持と適正な籾数確保が重要と考えます。つまり,「健康的な米づくり」に徹することこそ「米づくりの原点」であることを再認識すべきです。

また,水田の土づくりも基本に立ちかえり,作土深や作土下の土壌構造,透水性等土壌物理性の改善とともに,珪酸や塩基バランス(Mg/K比)を考慮した総合的な土づくりが「食味向上」に結びつくものと考えましょう。

<産地レポート>

ウッドエースで,豊かな山林管理を

ジェイカムアグリ(株) グリーンビジネス部

我が国の国土面積の3分の2が森林です。森林は,国土の保全,水源の涵養,地球温暖化防止,木材の生産などの様々な働きがあり,適切な整備・保全による維持管理が重要になります。

日本の林業は農業と違って,1960年代から輸入関税が撤廃された分野です。半世紀以上も輸入品とのコスト競争を続けている厳しい状況です。

今回,鹿児島県森林組合連合会が行っている植林作業を見学する機会があり,その取組をご紹介いたします。

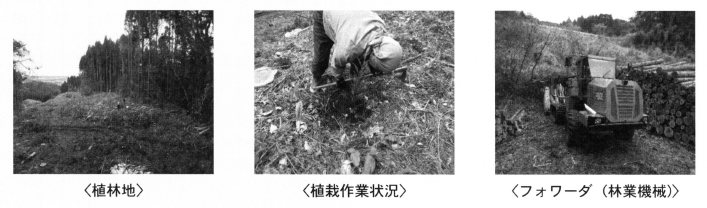

■植林作業

鹿児島県指宿の山林に固まれた広大な傾斜地に,主伐(伐採して木材として利用)した後の植栽地約15haのうち約2.6haにスギ苗木7,500本を植えていた。切株の聞に縦5尺(約1.5m),横6尺(約1.8m)の間隔で,数十人の作業員が手作業にて,植栽木を一本づつ植付けていた。肥料としてウッドエース1号を3個づつ根周りに施していました。また,周囲には木材搬出用重機フォワーダや,高く整然と積み上げた丸太など,新しい機材活用による木材搬出作業が行われていました。

■鹿児島県森林組合連合会の取組

今回お伺いした鹿児島県森林組合連合会は,鹿児島県内15森林組合(組合員数約10 万人,組合所有面積約9万ha)からなる組織です。国内林業の木材価格の長期低迷,後継者不足,放置森林の増加など難しい課題があるなか,経営指導,物資供給など所属会員に対して,様々の支援活動を行っています。

また木材利用の拡大を目的に,特性を生かした建築用型枠合板CLT(直交集成板)の開発普及や,新たなる需要創出として再生可能エネルギー 木質バイオマス※1に取組んでいます。収集や運搬にコストがかかることから,その多くが搬出されることな,森林内に放置されていた未利用間伐材の利用が注目されています。

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度※2」の活用により,未利用間伐材は一般木材(製材等残材等)より利用価値が上がるため,森林組合では県内2箇所に間伐材等の木質バイオマス利活用施設を作り,積極的に活動を推進しています。

■施肥について

造林(建材用)などの新植には,生育期間が長期に渡ることから施肥を行わないケースが多くなっています。

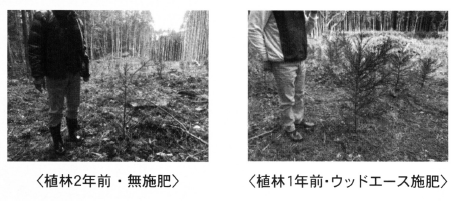

今回,この地区では施肥作業を行いました。その背景には2年前植林した無施肥の植栽木と比べ,1年前植林したウッドエース1号を施肥した植栽木の背丈が,倍程高かったことを考慮に入れたとのことです。

今後も施肥作業を取組んでいくとのことです。

実際その山林地を見せてもらい,肥料が植栽木生育を促す効果を確認できました。

ウッドエースは窒素成分のすべてが緩効性肥料IBDUからできており,2~3年の肥効持続から肥料成分流亡の多い傾斜地の緑地維持や,根系の発達促進から,表土の崩

壊や移動防止への効果が期待できます。

また豆炭状の形状から施肥作業が簡単です。

■最後に

従来,材木の高品質生産を目的のーっとしていた林業市場において,活動スタイルの異なった木質バイオマスのエネルギー利用は,新たな山林管理作業の需要が見込まれ,健全な植栽木生育に肥料の働きが期待されます。

最後になりますが,今回の見学にご協力して頂いた鹿児島県森林組合連合会 迫間部長様,迫課長様,小園様,かごしま森林組合いぶすき支所 中村様,に感謝の意を表します。

※1 木質バイオマス

「バイオマス」とは,生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉であり, 石油等のように使えば枯渇する燃料ではなく,生物由来のエネルギーを使うことにより自然界のサイクルに乗っかる形で,枯渇することの無い燃料のことです。そのなかで,木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼びます。

木質バイオマスには,主に,樹木の伐採や造材のときに発生した枝,葉などの林地残材,製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか,住宅の解体材や街路樹の努定枝などの種類があります。

(林野庁ホームページ参照)

※2 再生可能エネルギーの固定価格買取制度

再生可能エネルギーで発電した電気を,電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

(再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック2015年度版 経済産業省資源エネルギー庁より)

2016年本誌既刊総目次

<1月号>

§守りの農業から攻めの農業へ

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 足立 憲夫

§大潟村におけるカボチャの全量基肥栽培

秋田県立大学 生物資源科学部

教授 金田 吉弘

§沖縄県の花き栽培における土壌化学性の現状と課題

沖縄農業技術開発株式会社

代表取締役 吉田 晃一

(技術士・農業部門,土壌医)

<2月・3月合併号>

§水稲新品種「ふくまる」栽培に適した全量基肥肥料

茨城県農業総合センター農業研究所

環境・土壌研究室

宮本 寛

§兵庫県における畝立成形同時施肥技術の普及

兵庫県立農林水産技術総合センター

企画調整・経営支援部

専門技術員 岡本 直樹

<4月号>

§北海道における畑作経営の大規模化と所得増大のポイン卜

中央農業試験場 生産研究部

生産システムグループ

研究主任 山田 洋文

§<産地レポート>

あじさい新品種「きらきら星」で栃木の鉢物産地を活性化

栃木県農業試験場

研究開発部 花き研究室

主任研究員 小玉 雅晴

§肥効調節型肥料を用いた早生ウンシュウミカンの効率的年1回施肥法

愛媛県農林水産研究所

果樹研究センター

主任研究員 三堂 博昭

<5月号>

§肥効調節型肥料を用いた硬質小麦の省力施肥技術

三重県農業研究所 農産研究課

研究員 大西 順平

(現 伊賀農林事務所 伊賀地域農業改良普及センター 普及1課 主任)

§<産地レポート>

高知県における「苗箱まかせ®を活用した水稲育苗箱全量施肥法」の普及事例

JA全農こうち 営農総合対策課

技術参与 前田 幸二

§水稲育苗ハウス等を利用したシグモイド型被覆肥料と6号ポットによる夏秋卜マ卜栽培

福島県農業総合センター

作物園芸部野菜科

研究員 三田村 春香

<6月号>

§飼料用米「べこあおば」に対する疎植栽培による育苗コストの低減

元 農研機構 東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

§<産地レポート>

徳島県:麻植郡農業協同組合の「スイートコーン甘々娘(かんかんむすめ)」の施肥体系の紹介

麻植郡農業協同組合 営農指導課

福井 大祐

§北海道における地下灌漑を活用した水稲乾田直播栽培の苗立ち安定化技術

農研機構 北海道農業研究センター

林 怜史

<7月号>

§ワンタッチ肥料によるミカン幼木の年1回施肥技術

愛知県東三河農林水産事務所

農業改良普及課主任専門員 栗田 恭伸

(前 愛知県農業総合試験場 園芸研究部 常緑果樹研究室)

§低PK一発肥料による水稲栽培への影響

京都府農林水産技術センター

農林センター

河瀬 弘一

<8月・9月合併号>

§夏まきキャベツ栽培における土壌診断に基づいたリン酸肥料の削減

熊本県農業研究センター

冨永 純司

§<産地レポート>

和歌山県JA紀州 緩効性肥料「IB604」使用したブ口ッコリーのご紹介

ジェイカムアグリ(株)「農業と科学」編集部

§さとうきびの土壌診断に基づく適正施肥

ジェイカムアグリ株式会社

九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

<10月号>

§水稲疎植栽培の安定化に対する肥効調節型肥料の効果

福島県農業総合センター

会津地域研究所

専門員 川島 寛

§北海道における水田作経営の大規模化と所得増大のポイント

北海道立十勝農業試験場

主査(経営) 平石 学ぶ

<11月・12月合併号>

§良食味米と窒素栄養に関する一考察

ジェイカムアグリ(株) 東北支店

技術顧問 上野 正夫

§<産地レポー卜>

ウッドエースで,豊かな山林管理を

ジェイカムアグリ(株) グリーンビジネス部

§2016年本誌既刊総目次