第758号 2024(R06).02-03発行

PDF版はこちら

§高温に負けない施肥法としての「苗箱まかせ」

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

§土のはなし-第29回

農業と環境問題-その4

農地由来の窒素による大気汚染-一酸化二窒素排出

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

高温に負けない施肥法としての「苗箱まかせ」

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

1.令和5年の気象評価

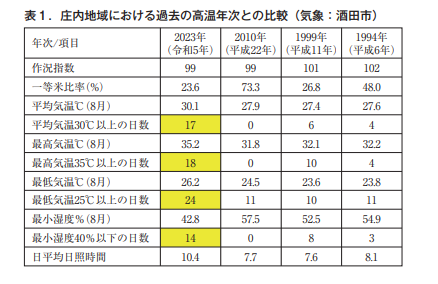

(1)庄内地域における過去の高温年次との比較

庄内地域における過去の高温年次としては, 2010年(平成22年),1999年(平成11年)および 1994年(平成6年)があげられ(表1),いずれの年次も8月の最高気温の平均で31.8℃以上,平均気温の平均で27℃以上,最低気温の平均で23℃以上であり,出穂後の高温により白未熟粒が発生しやすい条件であった。最も一等米比率の低下した1999年(一等米比率:26.8%)では,平均気温30℃以上の日数,最高気温35℃以上の日数および最低気温25℃以上の日数は,それぞれ6回,10回および10回で,過去の高温年次の中で最も多くなった。

2023年(令和5年)の酒田市における出穂後に相当する8月の気温は,最高気温の平均で35.2℃,平均気温の平均で30.1℃,最低気温の平均で26.2℃であり,白未熟粒の発生しやすい温度を大きく超えていて,平均気温30℃以上の日数,最高気温35℃以上の日数および最低気温25℃以上の日数は,それぞれ17回,18回および24回と,過去最も一等米比率の低下した平成11年を大きく上回り,最も高温で経過した年次であった。さらに,乾燥程度を示す最小湿度は42.8%と極めて低く(最小湿度40%以下の日数も14回と極めて多く),降雨も少ないことも併せて乾燥条件で経過し,稲体の消耗が極めて大きくなった。

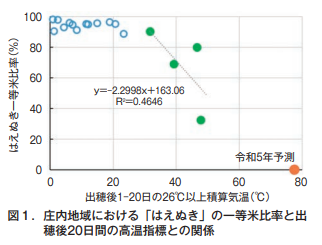

図1には高温指標(出穂後20日間の平均気温 26℃以上の積算値)と庄内地域の「はえぬき」の一等米比率との関係を示しており,1999年(平成 11年)は高温指標48の条件で庄内地域の「はえぬき」の一等米比率は33%であった。図1の回帰式に当てはめると,高温指標71で一等米比率が0になるのに対して,2023年(令和5年)の高温指標は78であり(一等米比率は13.7%),「はえぬき」と同じ高温耐性中レベルの「ひとめぼれ」「コシヒカリ」などでは,品質を確保することが品種的に限界であったと考えられる。

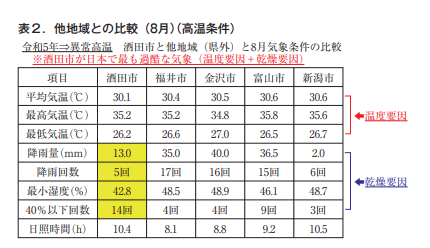

(2)酒田市と他地域との比較

日本で最も高温で経過した北陸4県(新潟県,富山県,石川県,福井県)と比較しても,降雨回数および降雨量が少ないこと,最小湿度の平均値が最も低く,最小湿度40%以下の回数が多いことから,高温だけでなく乾燥条件も厳しく,酒田市の気象条件(出穂後30日)が日本で最もイネの登熟に対して過酷であったと考えられる(表2)。

2.令和5年の「高温」に対する各品種の反応(収量,品質など)

(1)産米の評価

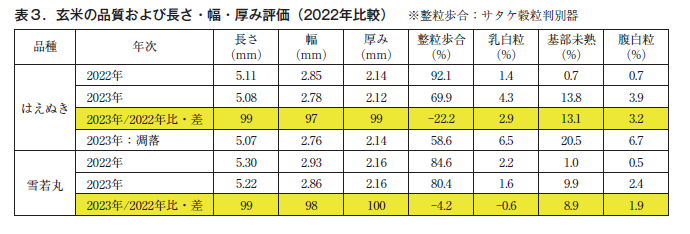

2023年(令和5年)の品質(整粒歩合)を2022年(令和4年)と比較すると,品質の低下程度は「はえぬき」>「雪若丸」で,高温耐性が強いと考えられる「雪若丸」の品質低下が少ない結果であった。品質低下の要因としては基部未熟粒の大幅な増加があげられる。同一品種でも出穂後20日以降に葉色が低下した「はえぬき」では,整粒歩合の低下が顕著だった。米粒の形(長さ,幅,厚み)から,2品種とも幅が狭くなり,開花後7~15日頃には,高温による稲体へのダメージがあったことが考えられる(表3)。

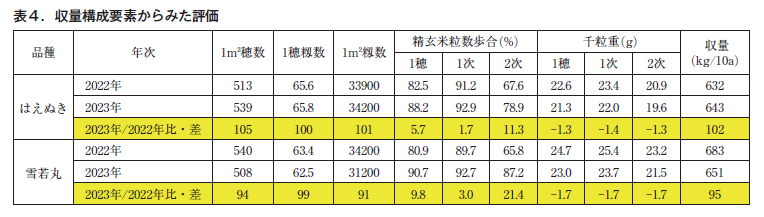

各品種とも,2023年は2022年に比べて登熟歩合を示す精玄米粒数歩合は高く(精玄米率も高く),千粒重は低くなった(表4)。

精玄米粒数歩合が高い要因としては,いずれの品種も出穂前10日間の日照時間が極めて多く(平年比160~200)出穂前の蓄積炭水化物量が多かったこと,出穂後も高温で経過したが日照時間が多かったことで,着生籾の登熟が停止(発育停止籾の発生が極めて少なかったこと)しないで,進行したことが考えられる。出穂前蓄積炭水化物が多かったこと,籾殻の形成が充実(籾殻のケイ酸集積量も多かった)したことは,過高温条件での被害軽減に寄与したと考えられる。

一方で,千粒重が低下した要因としては,登熟期間中の過高温,降雨回数と降雨量が少なく,最小湿度の低い日が著しく多く,稲体の葉色が低下(根への光合成産物の供給を担う下位葉の葉色低下)して,根の吸水能が低下し,根で産出されるサイトカイニン(葉身の葉緑素の分解を抑制するホルモン)量の減少により,稲体の光合成能が低下したことにより千粒重が低下し,品質的には登熟の後半で決定される「基部未熟粒」の発生が増加した。葉色低下が著しいイネほど,「基部未熟粒」が増加し,品質を低下させたと考えられる。

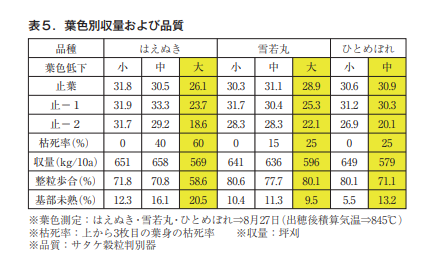

(2)葉色別の収量および品質(圃場間)

各品種とも,登熟後半の葉色低下(下位葉,枯死率)の大きな圃場ほど低収で,品質低下が大きくなる傾向であった(表5)。高温耐性が強いと考えられる「雪若丸」は下位葉の枯死率が低く,品質低下も少ない傾向だった。

3.持続的窒素供給(うわ根で吸収する持続的窒素)の重要性

高温条件における品質低下を軽減した事例として,

①新潟県(2019年)では積極的な穂肥の実施や穂肥を3回(出穂前15日,出穂前7日,出穂前1日)実施が効果的であったこと,

②酒田市(2023年)では,窒素1kg/10aの4回穂肥を実施した圃場で品質や収量低下を軽減したこと,

③森田(博士論文:イネの高温登熟傷害に関する生理・生態学的解析)によれば,出穂前16日~出穂後12日の間で15回少量継続追肥により,慣行の出穂前16日と出穂前6日の2回の追肥に比べて,未熟粒歩合が低下した(品種:ヒノヒカリ)こと

が報告されている。一方,高温条件で品質低下した事例では,

①8月(出穂期以降)に葉色が淡かったので後期栄養が不十分であったこと,

②出穂後の高温によって,結果的に窒素栄養が不足したこと,

③肥料不足(後期栄養),④例年通りの窒素施肥では,高温年は窒素栄養が不足したこと

が報告されている。

以上より,高温登熟条件下では,登熟中期以降に葉色の低下が発生すると稲体が老化し品質・収量低下を助長することから,「うわ根」で吸収させる表層施肥で,窒素の少量多回数追肥が高温条件下での品質低下などに極めて効果的であることを示唆している。しかし,生産体制が規模拡大して,農家数が減少・高齢化の現状の中では,上記のような少量多回数追肥を実施するのは難しいと考えられる。

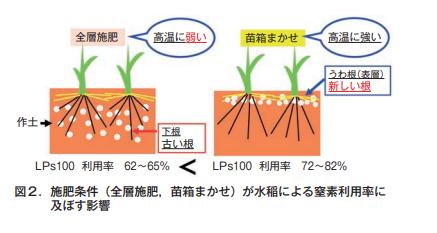

現実に対応が可能な施肥法としては,一番新しい根である「うわ根」で窒素を吸収させる「苗箱まかせ」と側条施肥による全量基肥があげられる。持久力を維持するには,登熟期間中の葉色の維持期間が長いこと,下位葉の葉色の低下が少ないことが必要であり,その視点から,穂揃期以降も「苗箱まかせ」由来窒素が少しずつイネに吸収されているので,下位葉の老化圧力が低くなる。窒素供給が不足するとイネが必要とする窒素が下位葉から上位葉への転流促進により送られるので,下位葉の老化圧が高く,下位葉の枯れあがり,後期凋落,収量・品質低下となり,特に高温年はその傾向が強くなる。地力の高い水田では地力由来の窒素供給があり,下位葉の老化圧は低いと考えられるが,近年の水田では,根量の不足,還元の進行などにより下位葉の老化圧が高くなっていることが想定される。

全層施肥の場合,高温条件では,下位葉の葉色低下,根の活力低下や不適切な水管理で,根の吸収能力が低下することが想定されるので施肥窒素利用率が低下しやすいと考えられる。一方,出穂期以降にも少量ずつ窒素が溶出する被覆肥料の持続的窒素供給は,一番新しい根である「うわ根」で吸収させることから,適切な水管理がなされれば高温条件下でも施肥窒素利用率が高く維持されると考えられ,「うわ根」で窒素を吸収させる「苗箱まかせ」や側条施肥による全量基肥は,高温が常態化する状況下では有利な施肥法と考えられる(図2)。

4.「側条+苗箱まかせ」による高温条件下における有用性

(1)収量性・品質・食味および窒素吸収量

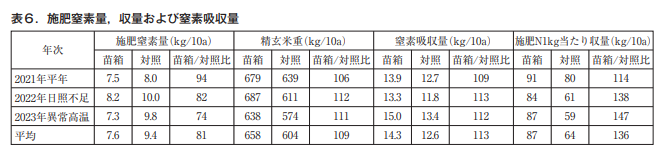

過去3年間とも,施肥窒素量は「対照(全量基肥)」>「側条+苗箱」であった。精玄米重は「側条+苗箱」>「対照(全量基肥)」で,特に,気象災害年次であった2022年(日照不足年次)および2023年(高温年次)の「苗箱まかせ」における精玄米重の対照区対比は112および111で高かった。窒素吸収量も精玄米重と同様に,「側条+苗箱」>「対照(全量基肥)」であった。施肥窒素1kg当たり精玄米重は「側条+苗箱」>「対照(全量基肥)」で,特に気象災害年次であった2022年および2023年の「苗箱まかせ」における施肥窒素1kg当たり精玄米重の対照区対比は138および147で高い傾向であった(表6)。

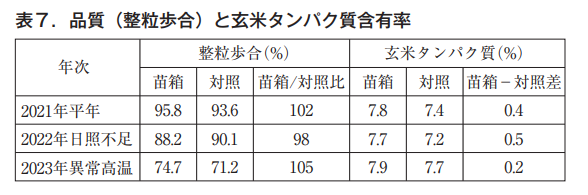

品質(整粒歩合)は「側条+苗箱」≒「対照(全量基肥)」で,「側条+苗箱」の整粒歩合は収量が高いレベルでも低下しない傾向であった。一方,食味(玄米タンパク)は「側条+苗箱」>「対照(全量基肥)」であった(表7)。

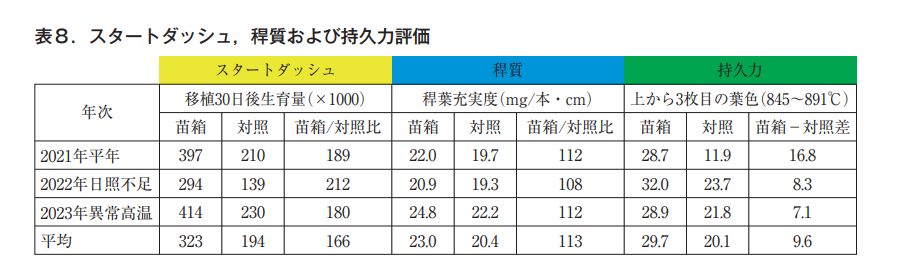

(2)スタートダッシュ,稈質および持久力評価

過去3年間とも,スタートダッシュ(初期生育)を示す移植後30日頃のm2当たり茎数は「側条+苗箱」>>「対照(全量基肥)」であり,初期生育の確保に「側条+苗箱」が有用であった。稈質を示す稈葉充実度は「側条+苗箱」>「対照(全量基肥)」であり,太い茎の確保が可能であった。持久力を示す登熟後半の上から3枚目の葉色(根の吸水能)は「側条+苗箱」>>「対照(全量基肥)」で,「側条+苗箱」が登熟後半の光合成能の維持に寄与していることが示された(表8)。

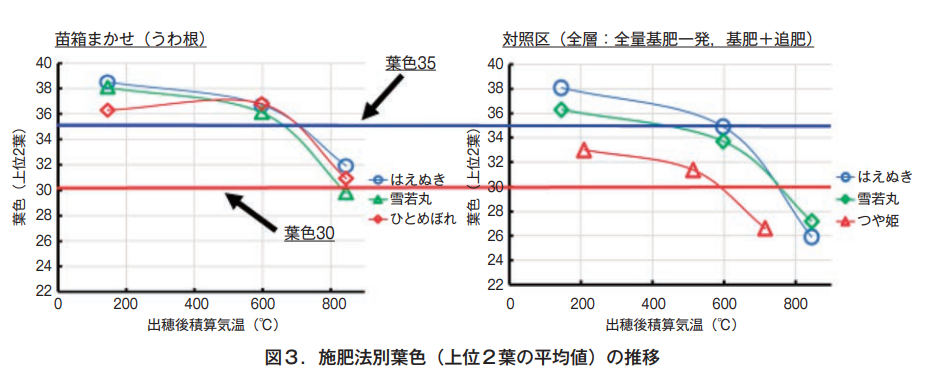

(3)高温耐性評価(高温年であった2023年)

出穂後の積算気温別の葉色の推移によれば(図3),葉色(上位2葉)は出穂後の積算気温180℃では「苗箱まかせ」≒「対照」であったが,出穂後の積算気温591℃では「苗箱まかせ」>「対照」となり,その後「対照」の葉色低下が大きくなり,登熟後半の出穂後の積算気温851℃では「苗箱まかせ」>>「対照」で,「対照」の葉色が30を大きく下回り凋落した。

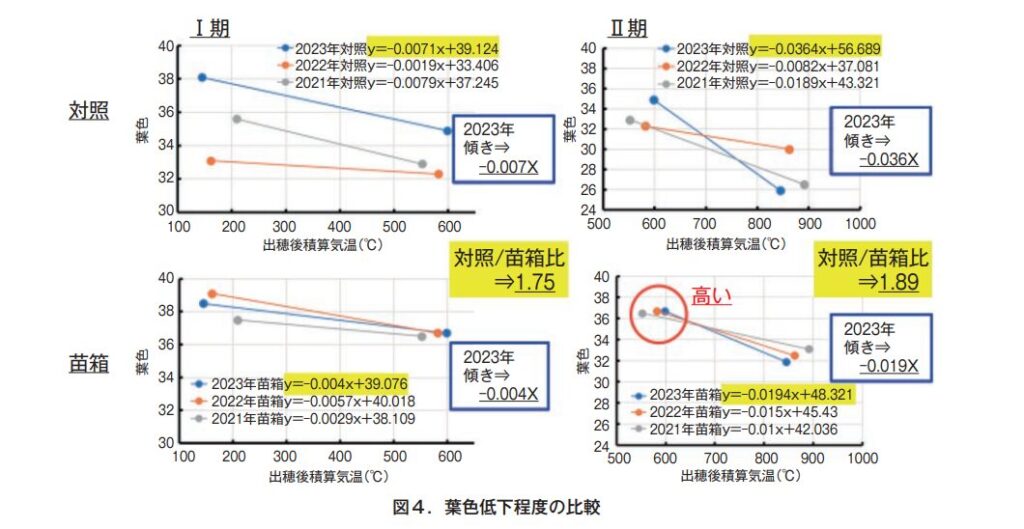

出穂後の積算気温Ⅰ期(180℃から591℃まで)と積算気温Ⅱ期(591℃から851℃まで)の葉色の低下程度を図4に示した。葉色の低下程度は各年次ともⅡ期>Ⅰ期であった。「苗箱まかせ」と「対照」との比較では,各年次のⅠ期およびⅡ期とも低下程度は「苗箱まかせ」で「対照」よりも緩やかであった。異常高温年であった2023年の場合,Ⅰ期およびⅡ期の低下程度は他の年次よりも大きく,特に,Ⅱ期の低下程度が「対照」で大きく,葉色低下からも登熟後半に著しく凋落が進んだことが考えられる。一方,「苗箱まかせ」の低下程度は「対照」よりも小さく他の年次と同等であった。

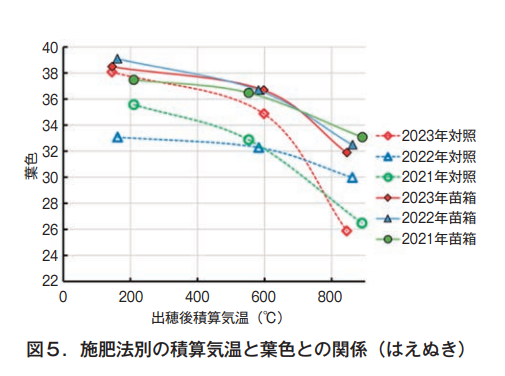

厳しい登熟期間の気象条件下でも,葉色は「苗箱まかせ」>「対照(全量基肥)」で経過し,「苗箱まかせ」の稲体への窒素供給は安定していることが示された(図5)。「対照(全量基肥)」の葉色は,積算気温400℃以降に低下し始め,積算気温600℃以降に著しく低下し,特に「対照」の下位葉の葉色の低下が著しい傾向であった。2023年の異常高温条件でも,「苗箱まかせ」は,葉色低下が少なく(特に下位),稈疲れもなく,健全な稲体を維持していることから,「苗箱まかせ」は高温耐性を有する施肥法であり,高温登熟が常態化している地域では特に有用な肥料であると考えられる。

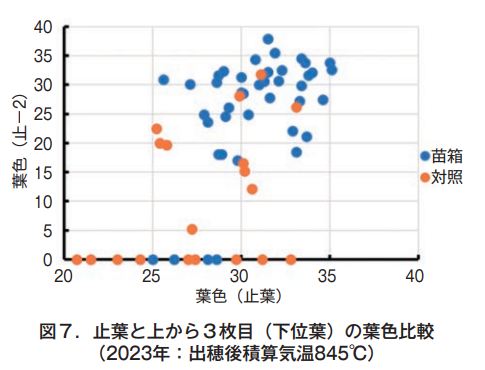

異常高温年次であった2023年の出穂後の積算気温が845℃における「苗箱まかせ」と「対照」の止葉と次葉(止-1)の葉色を比較すると,「対照」は「苗箱まかせ」に比べて止葉および次葉とも葉色は低く,止葉の葉色が低いイネにおける次葉の葉色が低くなる傾向は「対照」で大きかった(図6)。「苗箱まかせ」と「対照」の止葉と上から3枚目の葉(下位葉)の葉色を比較すると,上から3枚目の葉が枯死した稲株は「対照」>「苗箱まかせ」となり,高温条件下では登熟後半に下位葉の葉色低下が大きくなることが稲体の吸水能の低下につながり,品質・収量低下を引き起こすことを示していた(図7)。

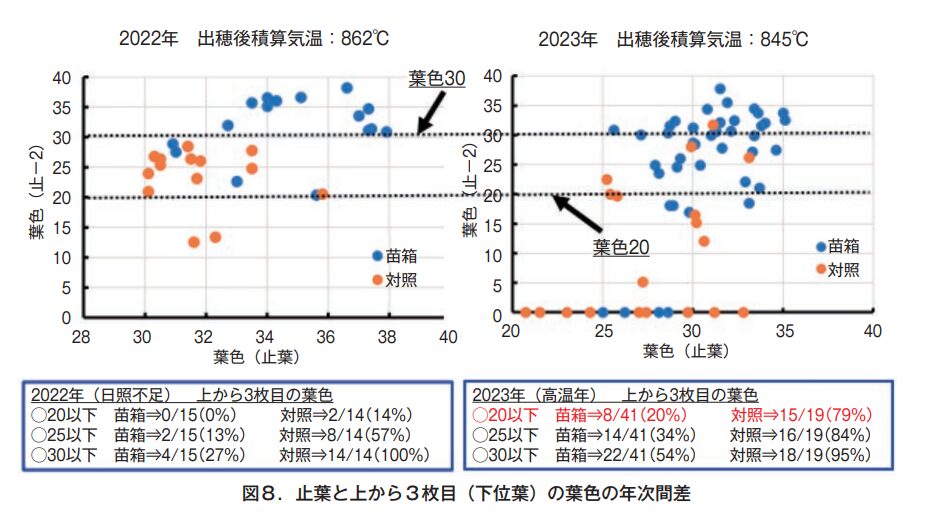

根の活力と関係のある下位葉(上から3枚目)の葉色について異常高温年次であった2023年と日照不足年次であった2022年を比較すると,上から3枚目の葉身の枯死率は2022年では「苗箱まかせ」および「対照」ともゼロであったのに対して高温年であった2023年では「対照」で9/19(47%),「苗箱まかせ」で4/41(10%)と「対照」で高い値であった。上から3枚目の葉身の葉色が20以下の稲体は,2022年では「苗箱まかせ」で0/15(0%),「対照」で2/14(14%)であったのに対して,高温年であった2023年では「苗箱まかせ」で8/41(20%),「対照」で15/19(79%)と「対照」で著しく増加した。この結果は,根に光合成産物を供給している下位葉の枯死が高温年において「対照」で多く発生し,根の吸水能が低下していることを示している。そのような状況下でも「苗箱まかせ」では下位葉の枯死率が少なく葉色を維持して,根の吸水能を維持していることが示された(図8)。

(4)根の吸水能の評価

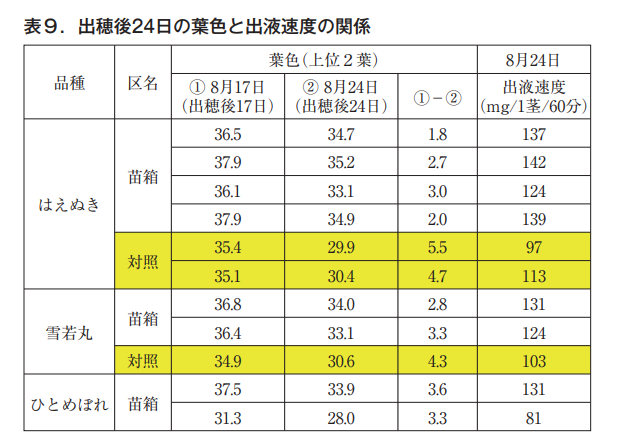

出穂後24日における葉色(上位2葉)は,各品種とも「苗箱まかせ」>「対照」であり,特に,出穂後17日からの葉色の低下も「苗箱まかせ」で「対照」に比べて小さかった。根の吸水能を示す出液速度も葉色と同様に「苗箱まかせ」>「対照」であり,「苗箱まかせ」による持続的な窒素供給が葉色の低下を少なくし(老化圧を低く),出液速度も高く維持したことが2023年の高温登熟条件下でも稲体の後期凋落を少なくして,品質低下を軽減し収量を安定的に確保した一つの要因であると考えられる(表9)。高温条件下で登熟期間中の根の吸水能の低下は致命的となる。「苗箱まかせ」による持続的窒素供給が葉色を維持し,根への養分供給もなされ,結果的に出液速度で示される吸水能も高いことが示された。

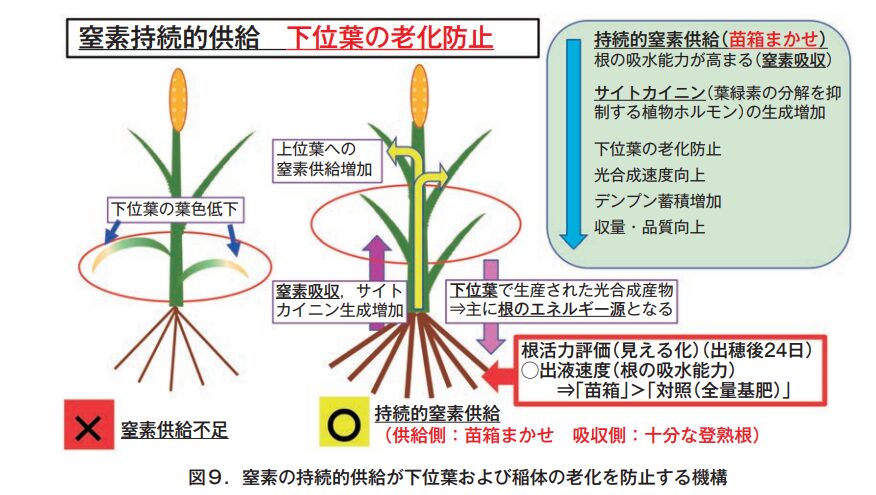

このことから,「苗箱まかせ」による持続的窒素供給が根への光合成産物の供給を担う下位葉の葉色を維持し,根で産出されるサイトカイニン(葉身の葉緑素の分解を抑制するホルモン)も地上部に供給され,根の出液速度(吸水能)が高く維持され,窒素吸収も高まり,葉身の光合成速度が向上し,結果的に収量・品質向上につながると考えられる(図9)。

(5)登熟能の向上

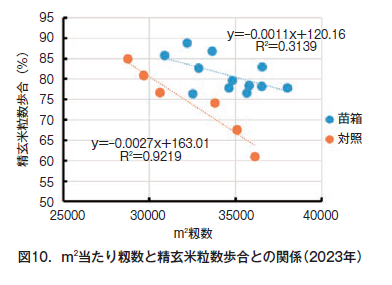

㎡当たり籾数と精玄米粒数歩合との関係によれば,㎡当たり籾数に係わらず「苗箱まかせ」>「対照」であり,特に㎡籾数が高いレベルでは,「苗箱まかせ」>>「対照」であった(図10)。

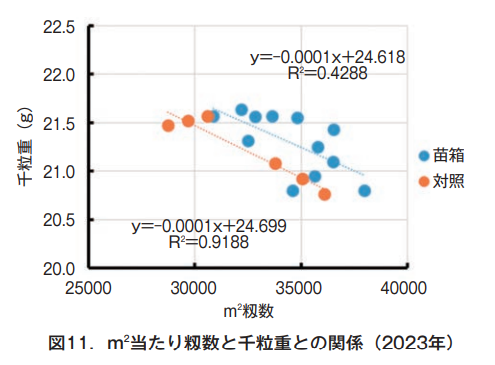

㎡当たり籾数と千粒重との関係によれば,㎡当たり籾数に係わらず「苗箱まかせ」>「対照」であり(図11),「苗箱まかせ」によって登熟後半の下位葉の葉色を維持し,根の吸水能を維持し,稲体の老化を抑制したことが,通常は登熟能(精玄米粒数歩合,千粒重)が低下しやすい㎡当たり籾数が多いレベルでも,登熟能を向上させ,老化しやすい高温年においても収量を確保し,品質低下を軽減できたと考えられる。

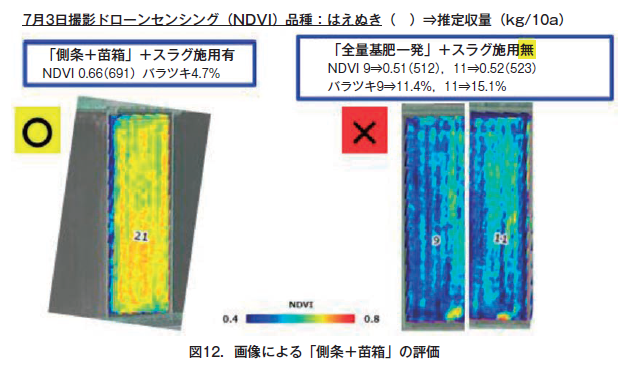

(6)画像による評価

7月3日(最高分げつ期)に,ケイ酸質(スラグ)資材施用有+「側条+苗箱」とスラグ施用無+「全量基肥施肥」の圃場をドローンセンシングで撮影した結果によれば(図12),「側条+苗箱」+スラグ(ケイ酸質資材)ではNDVIが高く,バラツキが少なく,多収型であった。一方,ケイ酸質資材施用による土づくりがなされていない圃場での全量基肥施肥はNDVIで示した生育(窒素吸収量)が小さく,圃場内の生育にバラツキが大きいことが明らかであった。「側条+苗箱」による安定的な生育確保と「スラグ」施用のケイ酸は,車の両輪の役割を果たしていると考えられる。

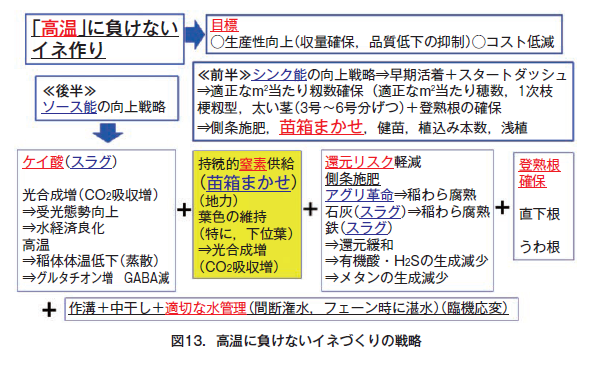

5.高温耐性の強いイネづくりの戦略(図13)

同じ品種でも,登熟後半まで葉色(特に,上から3枚目の葉色を維持)を確保した圃場,土づくりを実施した圃場,フェーン対応など適切な水管理を実施した圃場,根量が確保された圃場では,被害の軽減が見られたので,高温が常態化している時代では,ケイ酸質資材施用,還元リスクの軽減,根づくりおよび適切な水管理は必須な技術として一層の普及が必要である。

〇変化要因(気象,地力低下,基本技術の省略,肥料費高騰など)が多様化し大きくなっているので,高温障害を軽減する要素を品種,気象条件,地力,肥培管理等の視点から総合的・時系列で見直しを行い,変化に対応した技術の検討など研修による技術対応能力の向上を図る。

〇高温に耐性を有するイネを創出するためには,「スタートダッシュ」と「持久力」が重要である。

〇シンク能の適正化を図るためには,初期生育の良化「スタートダッシュ」により,m2当たり穂数を適正に確保したm2当たり籾数の適正化による1次枝伷タイプ(2次枝伷籾が多いと不利)への誘導が重要である。

〇登熟根の確保が重要で,後期凋落は根に起因する事例が増加している。登熟根である「直下根」と「うわ根」の確保を図ることが必要(適切な中干しと間断潅水による根の確保)であり,メタン優先の中干しの延長や不適切な中干しによる大ヒビの発生は断根による吸水能の低下を引き起こすので,登熟期間の吸水能が低下し,稲体の老化を促進し,高温条件下では致命的である。

〇高温条件下では,持続的少量窒素供給が必須である。この視点からは,「苗箱まかせ」が極めて有用で省力的な技術であり,規模拡大や農業従事者の減少や高齢化等の課題に対応できる技術である。2023年(令和5年)の異常高温条件下でも「苗箱まかせ」によって葉色が高く維持されており,特に,根の吸水能と関係の深い下位葉の葉色が維持されている。葉色が高いと根の吸水能を示す出液速度が高くなるので,登熟後半における葉色の確保が重要である。

〇還元リスクの軽減を図る(還元強い⇒活着遅延⇒根の伸長遅延・抑制⇒強勢茎を確保できない⇒根量不足と不適切なシンク能)。還元リスクを軽減する技術の導入として排水対策,製鋼スラグ(酸化鉄を含有するケイ酸質資材),稲わら(セルロース)を分解促進する酵素資材(アグリ革命散布)などの施用が必要である。

〇高温条件下では,ケイ酸による受光態勢の良化(葉の直立性の向上),比葉重の向上(葉身の厚さ),根の酸化力向上(吸水能の向上)および気孔の開放による蒸散の促進(稲体温度の低下)の役割を有するケイ酸質資材の施用は,肥料として必須である。圃場の還元リスクも拡大しているので酸化鉄を含有する製鋼スラグ系のケイ酸質資材が有用である。ケイ酸含有率の低いイネ⇒蒸散量が減少⇒気孔閉鎖⇒光合成能低下,下位葉への受光量の低下⇒下位葉の光合成能の低下⇒根への炭水化物の供給不足⇒根の活力低下⇒凋落⇒収量・品質低下。

〇高温による被害を軽減するには,情報を利用した土づくり,圃場毎の課題に対応した対策の導入,カルテ管理による効率化が必要である(その情報として,ドローンセンシングは極めて有用で,視覚的(精度高く)に評価可能。営農指導の武器になる)。

以上より,「側条+苗箱まかせ」による初期生育の安定確保および登熟期における持続的少量窒素供給ならびにスラグ(ケイ酸)施用による光合成能向上および還元抑制(アグリ革命散布⇒稲わら腐熟促進)による登熟根の確保は,気象変動に負けないイネづくり(品質低下の軽減,収量の安定確保)に必須であり,これからの稲作の切り札となると考えられる。

土のはなし-第29回

農業と環境問題-その4

農地由来の窒素による大気汚染-一酸化二窒素排出

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

今回も,前回のアンモニア揮散に続き,農地に由来する窒素(N)による大気汚染の話題で,温室効果ガスの主要なものの一つ,一酸化二窒素(N2O,亜酸化窒素ともいう)を取り上げる。なお,N2O以外の温室効果ガスについてや,地球規模からみた温室効果ガスと農業との関わりは,次回,総合的に考えることにする。

1.N2Oの発生(直接排出)と土の水分条件

N2Oの温室効果は,二酸化炭素(CO2)の298倍も強力である。また,成層圏オゾン層の破壊にも関与しており,環境への悪影響が大きい。

農地でN2Oが発生するのは,微生物の働きが関わる二つの経路がある。一つは,家畜排泄物などから生産される有機質肥料や化学肥料の形態で,農地に与えられたアンモニア態窒素(NH4-N) が酸素のある条件(酸化的条件)で,硝酸態窒素 (NO3-N)に変化する時(この変化を硝酸化成という)の副生成物として発生する経路である。もう一つは,硝酸化成でできたNO3-Nが,酸素不足の条件(還元的条件)に置かれて,窒素ガス (N2)へ形態変化する(この変化を脱窒という) 時の中間産物として発生する経路である。

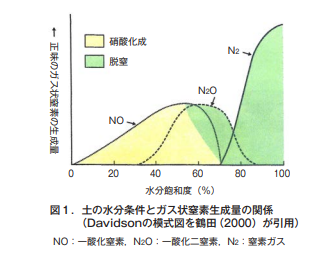

土の中が酸化的条件であるか,還元的条件であるかは,土の中のすべての隙間(全孔隙)が水分でどの程度埋め尽くされているか(これを水分飽和度(略称WFPS=Water Filled Pore Space)という)で決まる。土の水分飽和度が60%(硝酸化成の微生物活動にはほどよい水分状態)から70% (土がやや湿った状態)の範囲で,硝酸化成や脱窒の二つの作用が進行するため,N2Oの発生が多くなって土から大気に排出される(図1)。水分飽和度が80%を上回る湿潤な状態では,還元的条件が強まり脱窒によって,主にN2が生成して排出され,N2Oの排出は少ない。逆に,水分飽和度が 50%より低い場合は,乾燥状態となり硝酸化成が中心で,主に一酸化窒素(NO)が排出される。

N2O排出に好適な水分飽和度60~70%とは,水分状態が作物生産に比較的良好な状態と重なる。したがって,農地へのN施与量が適正量であったとしても,N2Oの発生を完全に抑止するのは難しい。また,地温が高まると微生物活性が高まってN2Oの発生量も多くなる。このように土の中で発生したN2Oがそのまま大気に排出されることを直接排出という。

2.水に溶けたN2Oからの排出-間接排出

農地で発生したN2Oの一部は,土の中の水分 (土壌溶液)や地下水に溶け込み,過飽和の状態で溶存している。この過飽和でN2Oを含む溶液が,暗渠排水や湧水,河川水として大気に開放されると,N2Oは過飽和状態が解除されるため,大気に排出されていく。さらに,前回お話ししたアンモニア揮散によって大気へ出ていったNH4-Nが,降雨に溶け込んで土に戻ってくると,土の中で硝酸化成を受け,その副生成物でN2Oが発生する。

このような排出は,間接排出といわれており,その量は直接排出と同様,無視できない。

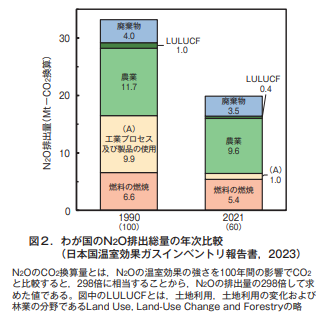

3.わが国のN2O排出量と農業との関わり

2021年のわが国で排出されたN2Oの総量は,CO2(毎月1日発行)令和6年2月1日 第758号に換算して19.9Mt(メガトン=百万トン)だった (日本国温室効果ガスインベントリ報告書,2023 年)。これは,1990年に比較し40%も削減されている(図2)。このうち,農業分野から排出されたN2O量はCO2換算で9.6Mt,総排出量の48%を占める大きな排出源である。しかも工業プロセス及び製品の使用の分野では,1990年から2021年に排出抑制が大きく成功したのに対して,農業分野の抑制はわずかにすぎない(図2)。

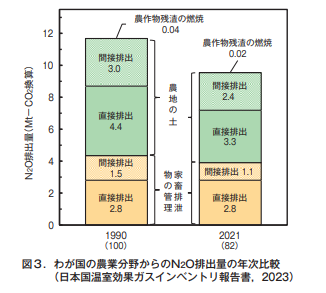

農業に由来するN2Oは,主に家畜排泄物の管理からと農地の土から排出される。すなわち,家畜排泄物を管理している時に,排泄物中で硝酸化成や脱窒が発生し,N2Oが直接排出される場合と,管理過程でのアンモニア揮散を起点とする間接排出である。農地の土に由来するのは,化学肥料や有機質肥料が農地に与えられた時,これら資材に含まれるNが,農地の土の中で硝酸化成や脱窒の作用を受け,N2Oが直接排出される場合と,生成したNO3-Nが地下水などに溶存した後,間接排出される場合である。さらに,農作物残渣の燃焼 (野焼き)でも排出される。しかし,その量は極めてわずかである(図3)。

わが国の農業分野からのN2O排出量(CO2換算量)は,1990年に11.7Mtあったのに対して,2021 年は排出量が28%削減されて9.6Mtに減少した(図3)。この削減は,農地の土から直接排出するN2O量の減少効果の影響が大きい。しかしそれは,この期間の国内の農地面積が大きく減少したため,農地へ施与される化学肥料や有機質肥料の総量も減少したという消極的な結果である(日本国温室効果ガスインベントリ報告書,2023年)。

4.農地からのN2O排出の抑制対策

日本国温室効果ガスインベントリ報告書(2023) によると,一部の地域では,環境保全型農業が推奨され,それが余剰Nによる地下水の水質汚濁を緩和し,その結果,N2Oの間接排出量の削減につながったという。農地を巡るN循環で余剰Nを発生させない環境保全型農業の実践は,N2O排出抑制効果が大きいと期待できるだろう。

この他にN2O排出抑制効果が期待される技術として,硝酸化成抑制剤の利用がある(Diら,2010)。その抑制剤の一つジシアンジアミド(DCDと略) はすでに実用に供されている。DCDは硝酸化成に関わる微生物(細菌)のうち,硝酸化成の初期段階,すなわち,NH4-Nから二酸化窒素(NO2-N) への形態変化に関わるアンモニア酸化細菌の活性を低下させて硝酸化成を抑制し,N2Oの生成を減少させる働きがある。

実際の畑や草地で,硝酸化成抑制剤のN2O排出削減効果には不確実性がある。土の水分や地温など環境条件に影響を受けるため,その効果が明らかに認められる場合と,認められない場合があるからである。