第678号 2016(H28) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年1月

本号の内容

§守りの農業から攻めの農業ヘ

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 足立 憲夫

§大潟村におけるカボチャの全量基肥栽培

秋田県立大学 生物資源科学部

教授 金田 吉弘

§沖縄県の花き栽培における土壌化学性の現状と課題

沖縄農業技術開発株式会社

代表取締役 吉田 晃一

(技術士・農業部門,土壌医)

守りの農業から攻めの農業へ

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 足立 憲夫

新年明けましておめでとうございます。

平成28年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読頂いております皆様にとって,本年がすばらしい年で有りますよう心よりお祈り申し上げます。

わが国の経済はアベノミクスの三本の矢などによって回復の軌道に乗りつつありますが,中国等の景気減速の影響もあり,予断が許されない状況に有ります。その中で日米豪など12ヶ国が貿易自由化を目指し進めていたTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)が昨年の10月に大筋合意となりました。

農業生産者である皆様にとりましては, 日本の農業はTPPにより壊滅的な打撃を受けるとお考えの方々も多いかと存じますが,コメなど重要5品目を中心に関税撤廃の例外や,セーフガードの確保,関税削減期間の長期化等の処置が獲得されたことにより政府のある程度の目標は達せられたのではないかと,個人的には思っております。

何よりも重要なことは,今後政府が出していく農業政策に有ります。今までと同様に持続可能な農業を維持していく政策と共に,「守りの農業から攻めの農業へ」のスローガンの基に,外国産と競争できる農業経営を目指し,攻めの農業を行う生産者を後押しできる政策が設定できるかがポイントではないかと思っております。

話しは変わりますが,昨年一年間を通じ,町を歩いていて最も変わった事は,外国人観光客の増加ではないかと思います。

特に中国から来られる観光客の殆どは, 日本での買い物(爆買い)を目的としています。何故この様に爆買いするのか,取引先の中国人に聞いてみますと,「日本で生産したものなら,品質が良く安全だ。」とのことでした。

日本で生産した安全で高品質の農産物を,もっともっと海外に輸出する。それが可能となる下地が近隣諸国の問で作られようとしております。これは肥料の業界でも同じと考えます。

弊社では,韓国・中国・東南アジア等において急速に需要が拡大している被覆肥料市場に対応する為,台湾台中市に当社100%資本の台湾法人を設立し,海外向けの被覆肥料の製造・販売を行うことと致しました。弊社は日本国内で培われた高度な製造技術を海外においても展開することによって,世界の農業の発展に貢献していく方針です。今回の台湾での新社設立によって,その展開を加速していく予定です。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますと共に,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

大潟村におけるカボチャの全量基肥栽培

秋田県立大学 生物資源科学部

教授 金田 吉弘

1.大潟村におけるカボチャ栽培

水稲を中心とした大規模農業が営まれている大潟村では,近年の米価低迷の影響により水稲と野菜などの組み合わせによる所得向上が期待されている。カボチャは,メロン,ニンニクなどとともに大潟村を代表する作物であり,作付面積は最も大きい(JA大潟村営農資料2013)。大潟村におけるカボチャ栽培では,生育初期の施肥窒素量が多くなるとつるや葉が過繁茂になるため開花や着果が妨げられ,奇形果が発生する場合が多い。そのため,基肥窒素量は過剰にせず,着果後以降にも肥効を持続させるように追肥を組み合わせる施肥体系が慣行となっている。しかし,大潟村の農家圃場は1圃場面積が1.25haと大区画であるため追肥作業の労働負担が大きいことから作業の省力化が重要な課題である。近年,生産農家からは,追肥作業の省略と着果後の持続的な窒素供給の両立を可能にする肥効調節型肥料による全量基肥栽培が望まれている。そこで,本試験では,溶出タイプが異なる2種類の肥効調節型肥料を組み合わせた全量基肥栽培を検討した。

2.カボチャに適した肥料のタイプ

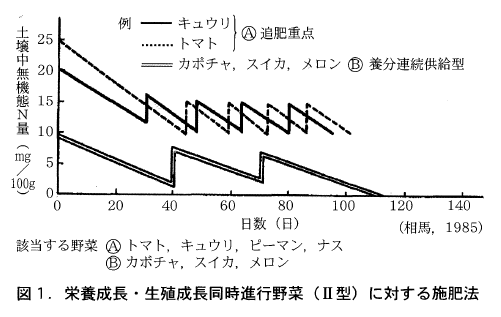

野菜は品目が多いため,その生育相によっていくつかのタイプに分類される。カボチャは栄養生長体の茎葉を伸張させながら,生殖生長体である果実の肥大と充実が同時に進行するタイプであることから,窒素は生育期間を通じて連続的に供給されることが望ましいとされている。また,図1に示すように,同じく連続的な窒素供給が必要なトマト,キュウリに比べると低レベル量の窒素供給が適している(相馬,1985)。

以上のような窒素供給の特徴と吉田が2012年に大潟村で行った肥料試験の結果を参考にして,LP70とLPS40の組み合わせによる全量基肥栽培試験を実施した。

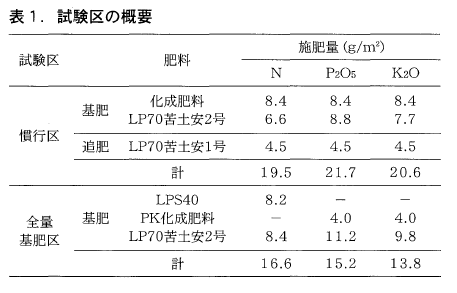

表1に試験区の施肥概要を示した。慣行栽培(以下,慣行区)では,農家が実施している施肥体系に従い基肥として化成肥料とLP70入り配合肥料を用いるとともにLP70入り配合肥料による追肥を行った。一方,全量基肥栽培(以下,全量基肥区)では,LPS40およびLP70入り配合肥料,PK化成肥料を基肥として施用し追肥は省略した。試験は,大潟村内のカボチャ栽培農家の水回転換畑圃場(2.5ha)において行った。

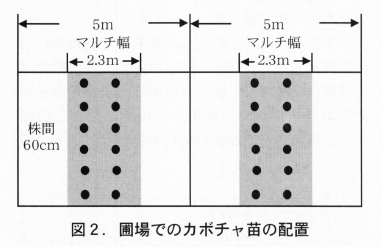

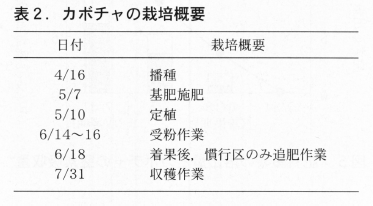

図2に,圃場での苗の配置を示した。基肥は全量基肥区および慣行区ともマルチ内のみに施用した。また,慣行区ではつる先の位置に追肥した。表2に,栽培概要を示した。作業の日程については農家の慣行栽培に従った。土壌は強粘質細粒グライ土,供試品種は,くり大将である。

3.肥料窒素の溶出率

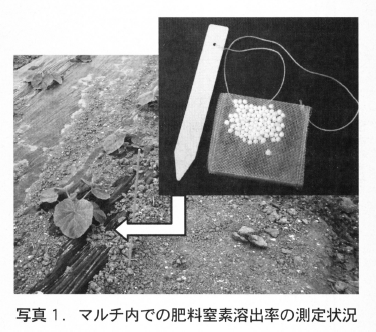

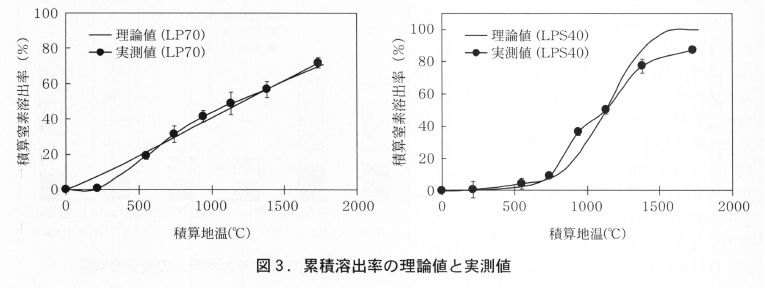

写真1のようにマルチ内の深さ8cmの位置に埋設したポリエチレンメッシュ袋入りの供試肥料を,経時的に採取して時期別の肥料溶出率を測定した。図3にはLP70とLPS40の累積窒素溶出率の理論値と実測値を示した。LP70由来窒素の累積溶出率は,理論値とほぼ一致して推移した。また, LPS40由来窒素の累積溶出率は,積算地温が1100℃以上になると理論値に比べて低くなる傾向が見られたもののLP70とともに理論値とほぼ一致して推移した。

このことから,マルチ内に施用した肥効調節型肥料由来窒素の溶出は,あらかじめ推定した理論値とほぼ一致することが明らかになった。鹿児島県における早熟カボチャにおいて,溶出に要する地温を確保するために肥効調節型肥料はマルチ内施肥が望ましいことが報告されている(清本ら,2002)。大潟村において5月上旬に施用する基肥はマルチ内のみに施用することが慣行となっており,地温を安定的に確保できることから肥効調節型肥料に適した施肥位置と考えられた。

4.カボチャの生育

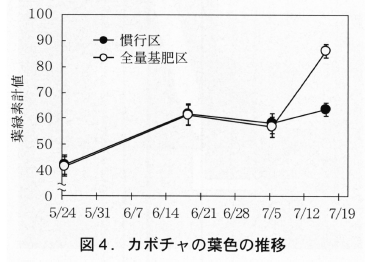

葉身の縦幅×横幅で算出した葉身生長量およびつるの長さは,7月中旬以降になると全量基肥区が慣行区に比べて優る傾向が見られた(図省略)。また,図4に葉色の推移を示した。測定は,つるの中間付近に着生した葉身について行った。生育初期の5月24日から7月5日まで両区間に有意差はみられなかったが,収穫期における全量基肥区の葉色は,慣行区に比べて有意に高い値を示した。

これらの結果から,LP70とLPS40の組み合わせは,つるぼけを抑え生育後半に肥効を高めて追肥を省略しても葉身の窒素栄養を持続するために有効であると考えられた。

5.肥料窒素供給量とカボチャの窒素吸収量

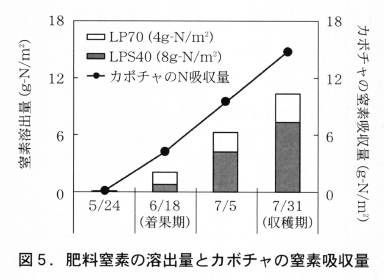

図5には,実測した窒素溶出率をもとに算出したLP70(4g-N/㎡)およびLPS40(8g-N/㎡)からの窒素溶出量と全量基肥区におけるカボチャの窒素吸収量を示した。

窒素吸収量は,定植後着果期を経て収穫期にかけて増加した。一方LP70からの窒素供給量は着果期,収穫期まで供給が継続し,LPS40からの窒素は着果期以降の供給量が増加した。この結果,2種類の肥効調節型肥料の組合せによる肥料窒素供給パターンは,作物体の窒素吸収パターンとほぼ一致した。

6.カボチャの養分吸収量

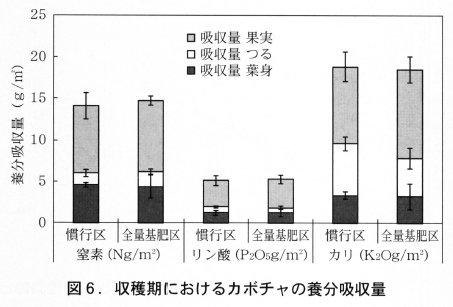

図6に,収穫期における植物体の養分吸収量を示した。

全量基肥区における窒素,リン酸,カリの各施肥量は,慣行区に比べてそれぞれ15%,30%,34%少ないが,吸収量は,両区間において有意差はみられなかった。このことから,全量基肥区では慣行区に比べて施肥効率が高まることが推察された。部位別の吸収割合は,いずれの養分とも果実の吸収割合が多かった。また,全量基肥区における各養分の果実吸収割合は58~65%であり慣行区に比べて多かった。

7.カボチャの収量

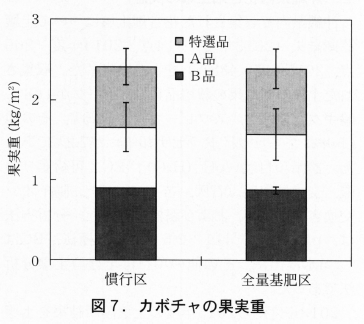

収穫期におけるカボチャの品質別果実重を図7に示す。総果実重は両区間において有意差はみられなかったが,価格が高い特選品は慣行区に比べて全量基肥区において増加する傾向が認められた。

8.おわりに

大潟村の土壌は典型的な重粘土であり,畑作物や野菜栽培には不適な土壌とされてきた。しかし,本試験を行ったカボチャ農家は,暗渠や補助暗渠を徹底して排水性を改善することにより良質で収量性が安定したカボチャ栽培を実践している。本試験の結果,リニアタイプ(LP70)とシグモイドタイプ(LPS40)の肥効調節型肥料の組合せにより,カボチャの窒素吸収パターンに適合した窒素供給が実現し,全量基肥栽培が可能になることが明らかになった。

生育状況を観察した結果,全量基肥栽培においては,つるぼけや着果不良は認められず,慣行の追肥体系とほぼ同等の総果実重を確保できるとともに価格の高い特選品が増加する傾向が認められた。特選品が増加した理由としては,全量基肥区では生育後半まで作物体の養分が維持されていたことが考えられた。また,全量基肥栽培における肥料費は慣行栽培に比べてやや低下することが明らかになっている。このことから,カボチャの全量基肥栽培は生産農家の労力軽減と収益性向上を可能にし,厳しい農業情勢の中で一つの突破口になる技術として期待される。現在,JA大潟村ではカボチャの全量基肥栽培専用肥料の販売を計画している。大潟村では水稲を柱とした水稲-野菜の組み合わせによる経営安定化を目指す若手農家も増えている。大区画圃場の野菜栽培にとって,肥効調節型肥料を活用した全量基肥栽培は有効な技術である。さらに,今後,カボチャを栽培する周辺地域農家への普及も望まれる。

謝辞

本試験の実施にあたり,圃場を利用させていただくとともにカボチャの栽培管理でご指導,ご協力をいただきました大潟村農家,横山典臣氏に深く感謝申し上げます。

参考文献

●清本なぎさ,前原隆史,永田茂穂,福山聡.2002

早熟カボチャにおける全量基肥栽培

土肥誌73:531-535

●吉田光二,橋本勝利,横山典臣,田中龍生.2013

カボチャのマルチ下全量基肥施用の試み

O-LISA研究会

●JA大潟村.2013

平成25年度営農資料

●相馬暁.1985

野菜の施肥技術-野菜の肥料特性と施肥

農業技術大系土壌施肥編:69-77.

沖縄県の花き栽培における土壌化学性の現状と課題

沖縄農業技術開発株式会社

代表取締役 吉田 晃一

(技術士・農業部門,土壌医)

1.はじめに

沖縄の農産物と言えば,サトウキビやゴーヤー,マンゴーのイメージが強いと思うが,耕種部門において基幹作物のサトウキビに次いで第2位を占めるのは花きである。沖縄県における花きの農業産出額は94億円(H24年度)であり,県農業産出額全体(877億円)の約11%を占める(H26沖縄の農林水産業,沖縄総合事務局)。作付面積は1,043haで,種類別の割合は,キクが81%,洋ラン類2%,その他切り花が17%とキクの割合が高い(H26沖縄の農林水産業,沖縄総合事務局)。特に,沖縄県の小ギク出荷量は,全国出荷量の約43%を占め,全国で第1位となっている(農林水産省,H26年度産花きの作付け面積及び出荷量)。

一方,近年では全国的な花き消費量の減少と,輸入花きの増加が指摘され(平成25年度食料・農業・農村の動向),国際市場では花き産業総合認証(MPS)が広まり,環境保全型栽培技術の導入が求められている。そのため,さらなる品質向上と生産コスト削減および環境負荷低減が課題となる。

これらの課題を解決するためには,適切な土づくりに取り組む必要がある。適切な土づくりには,土壌の理化学性を分析し,作物の収量・品質の向上,施肥コスト削減および環境負荷低減について具体的な対策を処方する土壌診断が必須である。土壌診断結果は圃場毎に適用されることが一般的である。しかし,個々のデータを取りまとめることによって,地域全体についての課題と問題点を把握することが出来ると考えられる。すなわち,沖縄県内の花き畑土壌については,どのような土壌型・栽培条件でどういう土壌養分が蓄積,または不足しているかの実態を明らかにすることによって,地域全体で適切な土づくりの方向性を定めることが可能となる。

そこで,2013年度から2015年度の3年間に県内農業関係団体で実施された花き畑圃場の土壌診断結果を収集し,土壌化学性の実態と今後の課題について検討した。

2.沖縄県内花き畑土壌の実態

沖縄県内で収集された花き畑土壌について土壌診断結果(2013年度:314点,2014年度:260点,2015年度:438点)をとりまとめた。収集された土壌診断結果の栽培品目は,小ギクが41.8%,輪ギクが38.4%,スプレーギクが12.6%,その他(トルコギキョウ,ドラセナ類等)が7.2%であった。診断項目は,pH(H2O),EC,可給態リン酸,交換性塩基(石灰,苦土,加里),陽イオン交換容量(CEC)および腐植であった。分析方法は,pH(H2O)は1:2.5ガラス電極法,ECは1:5水浸出法,その他の項目は全農型土壌分析法であった。

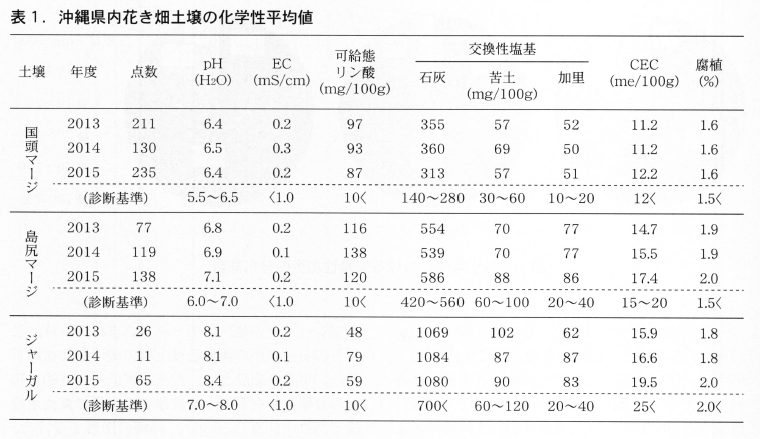

2013年度から2015年度の土壌診断結果を土壌型別に示す(表1)。沖縄県の主な土壌は国頭マージ(赤黄色土),島尻マージ(暗赤色土)およびジャーガル(軟岩型普通陸成未熟土)の3土壌型に分類される。土壌診断基準は土壌型毎に定められている。

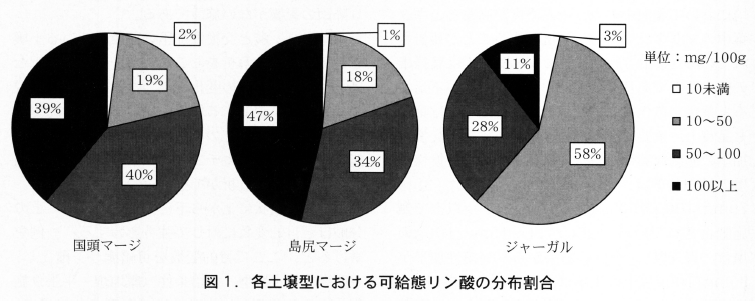

今回の診断結果では,CECは土壌本来の性質(国頭マージ:10me/100g前後,島尻マージ:15~20me/100g,ジャーガル:15~25me/100g,足立・與古田1981)を示したが,その他の項目は土壌診断基準値と同程度か基準値を超過していた。特に可給態リン酸と交換性加里は全ての土壌型で診断基準値を大幅に超過しており蓄積状況が明らかとなった。可給態リン酸については,土壌診断基準値(10mg/100g)を上回る土壌は各土壌型共に全体の97~99%を占め,ほぼ全ての土壌で土壌診断基準値を満たしていたが,蓄積もみられた(図1)。可給態リン酸の過剰な蓄積は鉄欠乏クロロシス発生を誘発することが指摘されている(加藤・武井1989)。そのため,可給態リン酸が蓄積した土壌に対しては,リン酸肥料の減肥が必要である。花きのリン酸減肥基準は,可給態リン酸100mg/100g以上で、50%減肥や無施用とされていることが多い(青森県,愛知県,和歌山県)。今回の結果から,可給態リン酸が100mg/100g以上の土壌は,国頭マージで39%,島尻マージで47%,ジャーガルで11%を占めており, これらの土壌においては,品質向上と施肥コスト削減を図るために適切なリン酸肥料の減肥が求められる。

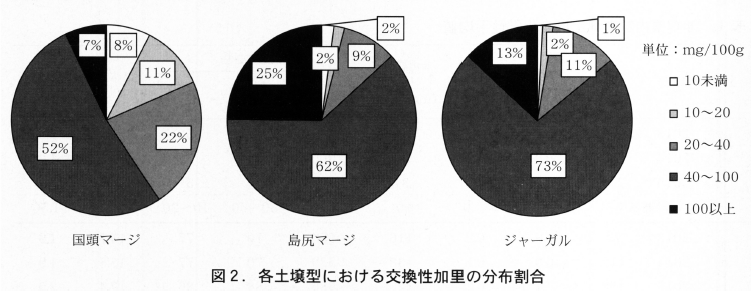

交換性加里については,土壌診断基準値(国頭マージ:10~20mg/100g,その他:20~40mg/100g)を上回る土壌は各土壌型共に全体の92~97%で,ほぼ全ての土壌で土壌診断基準値を満たしていたが,蓄積もみられた(図2) 。一般に,カリウムとマグネシウムは吸収の拾抗作用があることが知られている(本田1960)。また,養液栽培において養液中のカリウム濃度が高まるとキク葉中のマグネシウム含量が低下することが報告されている(景山ら1993)。マグネシウムは葉緑素の構成要素であり,葉中のマグネシウムが不足すると葉色が黄化する恐れがある。特にキクは葉色も品質上,重要であるため土耕であっても交換性加里の過剰な蓄積は避ける必要がある。交換性加里の減肥基準は,土壌のCECにもよるが,35~70mg/100gで50%減肥, 70mg/100g以上で無施肥とされている(CECが11~15me/100gの場合,青森県)。今回の結果から,交換性加里が35mg/100g以上の土壌は,国頭マージで63%,島尻マージで89%,ジャーガルで86%を占めており,これらの土壌においては品質向上と施肥コスト削減を図るために適切な加里肥料の減肥が求められる。

3.養分蓄積土壌の栽培条件

沖縄県内花き畑土壌において可給態リン酸と交換性加里は蓄積していることが明らかとなったが,どのような栽培条件下で養分が蓄積しているのだろうか。収集した土壌診断結果には,土壌化学性以外に圃場の栽培条件(露地畑,平張り施設,雨よけ施設)と栽培品目(小ギク,輪ギク,スプレー,その他)のデータが含まれており, これらのデータから養分蓄積土壌の栽培条件を解析した。平張り施設とは,台風被害低減を目的に箱形の骨格に防虫網のみを被覆する簡易の園芸用施設であり(比嘉ら2006)降雨の影響を受ける。これに対して,雨よけ施設とはビニール被覆により降雨の影響がない施設である。

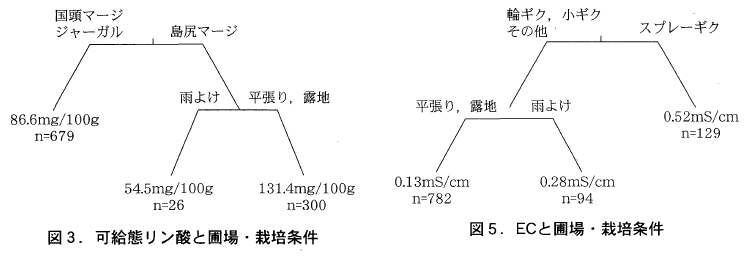

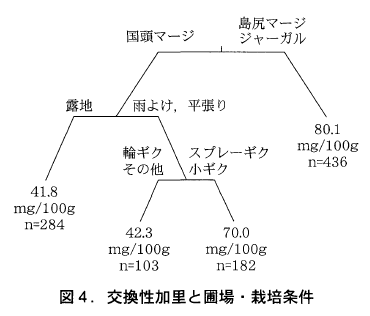

可給態リン酸と交換性加里の蓄積している土壌を対象に回帰木解析をおこなった。回帰木解析とは, 目的変数の値の変化を1つあるいは複数の説明変数により説明する解析手法である。目的変数が連続変数(数値)の場合は,重回帰と同様な機能を持っており,カテゴリー(区分)の場合は判別分析と同様な分析ができる(包・對馬2009)。解析結果は枝状に上から下に分岐していき,上の分岐ほど目的変数に対して強く影響する。一例を挙げると,ここで目的変数を可給態リン酸とし,説明変数を土壌型,栽培条件(露地畑,平張り施設,雨よけ施設),栽培品目(小ギク,輪ギク,スプレー,その他)とした場合,「可給態リン酸が高い土壌は,何の土壌型でどのような栽培条件(または栽培品目)なのか?」が判明する。

前述の条件で可給態リン酸について解析した結果を図3に示す。その結果,可給態リン酸は,土壌型,栽培条件の順に影響されていることが分かった。具体的には,可給態リン酸は,島尻マージの平張り施設および露地畑で高く, これらの条件を満たす圃場の平均値は131mg/100gであった。すなわち,リン酸減肥は島尻マージの平張り施設および露地畑について重点的に取り組んでいく必要がある。

同様に交換性加里について解析した結果を図4に示す。その結果,交換性加里は土壌型,栽培条件,栽培品目の順に影響されていることが分かった。具体的には,交換性加里は島尻マージおよびジャーガルで高く,これらの条件を満たす圃場の平均値は80.1mg/100gであった。逆に,国頭マージの露地畑では41.8mg/100gと低かった。同じ国頭マージでも雨よけ施設および平張り施設のスプレーギク,小ギク栽培では70.0mg/100gと高い値を示した。すなわち,加里減肥は島尻マージ,ジャーガルおよび国頭マージの雨よけ施設,平張り施設のスプレーギク,小ギク栽培圃場について重点的に取り組んでいくことが重要であると考えられた。

土壌診断項目には窒素は含まれていないが,土壌中の硝酸態窒素とECは正の相関があることが知られている(樗木・稲永2003)。そのため,ECの高い圃場では硝酸態窒素が蓄積している可能性がある。そこで,ECについても同様に回帰木解析をおこなった(図5)。これによると,ECは栽培品目,栽培条件の順に影響されていることが分かった。スプレーギクを栽培している土壌のECは平均で0.52mS/cmであったが,輪ギク,小ギクおよびその他の栽培品目かつ平張り施設および露地畑の条件を満たす土壌では0.13mS/cmと低かった。しかし,スプレーギク以外では平張り施設および露地畑に比べると雨よけ施設では0.28mS/cmと高くなった。これは,平張り施設および露地畑では,降雨の影響により硝酸態窒素が溶脱しECも低下したためと考えられる。以上のことから,スプレーギクは他の栽培品目に比べ,窒素施用量が多いことが想定された。

4.まとめ

今回,沖縄県内花き畑土壌について,地域全体で取り組むべき課題を明らかにすることを目的に,県内全域の花き畑土壌の診断結果を取りまとめ,解析した。その結果,土壌・栽培条件によって土壌化学性に傾向があり,優先的に対策を取るべき問題点が明らかになった。これらのことは,地域全体の土づくりの方向性を決定することに繋がると考えられる。

養分過剰の土壌に対しては,品質向上や施肥コストを削減する観点から肥料の減肥が必要がある。一方,生産現場においては,減肥の必要性は理解されていても,実行に移すことが出来ない状況もある。一般に,農家が使用する肥料は配合肥料や化成肥料であり,特定の養分を減肥したくても出来ないことが多い。このため,沖縄県内花き畑土壌の実態に即した肥料,具体的にはリン酸,加里の配合比率を抑制した肥料の開発が必要であると考えられる。

最後に,土壌診断結果および栽培条件等のデータをご提供頂いた沖縄県内の農業関係団体に厚く御礼申し上げる。