第672号 2015(H27) .06発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成27年6月

本号の内容

§水稲苗の苗床への竹粉末の利用-利点と問題点-

九州大学院 農学研究院

山川 武夫

§飼料用米「べこあおば」に対する肥効調節型肥料の減肥効果

元 農研機構 東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

水稲苗の苗床への竹粉末の利用

-利点と問題点-

九州大学院 農学研究院

山川 武夫

はじめに

竹は年間平均気温が10℃以上で最寒月の平均気温が-10℃以上の地域,すなわち北緯40度付近から南緯40度付近の地域に自生する植物である。また,農林水産省林野庁の平成19年の森林資源現況統計の竹関係資料(林野庁,2014)によると日本全国の竹林面積は約15.9万haで,侵入率25%以上の竹林を含めると約41万haと推定されている。そのうち九州地方の竹林面積は約5.7万haであり,全国の約36%を占め,現在プラスチック製品等の代替品の出現,タケノコや竹製品の大量輸入や竹生産者の高齢化などの理由により需要が激減したために放置される竹林が増えている。その中で,森林保護のために竹林を伐採する活動が全国で盛んであるが,伐採後の利用がないので竹は産業廃棄物として焼却処分されている。

しかし近年,伐採した竹を圧縮,混練,破砕して繊維状に加工することができるラブマシーン(西邦機工株式会社)が開発され,竹パウダー(商品名:ラブバンブー)が農業の分野で積極的に活用されるようになってきた。竹粉末を有機物資材として農業に利用する際,作物の病害虫や雑草の種子の混入の心配はない。また,竹粉末は軽量でピートモスと同様に保水性に優れている。このような特徴を持った竹粉末の水稲の育苗床への利用を試みた。その結果,潅水頻度の軽減や苗箱の軽量化を実現し,増収効果も期待できる結果を得ている。我々が実践した例を以下に紹介する。

水稲苗床に有機物を使用する試みが多くなされている中で,有機物資材として様々な起源のものが使用されているが,我々は環境破壊が進んでいる竹林の竹材を有効利用する目的で,孟宗竹を苗床に利用しやすい大きさまで粉末状に加工した竹粉末(ラブバンブー)を用いた。竹粉末の利点として,一般に培土として用いられている黒粒培土に比べて保水力が高いことである。しかし,黒粒培土は少量の肥料成分を含んでいるが,竹粉末はほとんど含有していない。竹粉末を用いて育成した水稲苗の生育特性を明らかにし,竹粉末苗床の利点と問題点について考察する。

1..竹粉末を用いた育苗と移植後の竹粉苗の生育

実験方法

試験場所

福津市

苗の育苗

播種は以下の苗床に2011年5月20日に行い,6月18日に水田に移植した。

対照苗:黒粒培土を厚さ10mmに敷き,その上に籾を播種し,上士として黒粒培を10mmの厚みに被覆し,必要に応じた潅水下で、育苗した。

竹粉苗:苗床にラブバンブーを厚さ10mmに敷き,その上に籾を播種し,上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し必要に応じた潅水下で、育苗した。

育苗の間に,葉色(SPAD値)と最大葉身長を記録した。移植時に植物体の乾物重を地上部と根部に分けて測定した。水田へ移植後6週間にわたって,ほぼ1週間毎に最大葉身長SPAD値を各5個体ついて測定した。また,移植後27日目と48日目に分げつ数を5個体について調査した。得られたデータは,多元配置分散分析法により統計処理を行い,処理問の有意差検定はTukey法により行った。

結果と考察

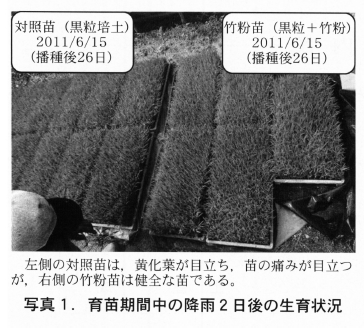

育苗期間中,対照苗は毎日2回の潅水が必要であったが,竹粉苗は2日に一度で十分であった。降雨の翌日潅水をせずに放置したとき対照苗は萎れが目立ったが,竹粉苗は正常であった(写真1)。

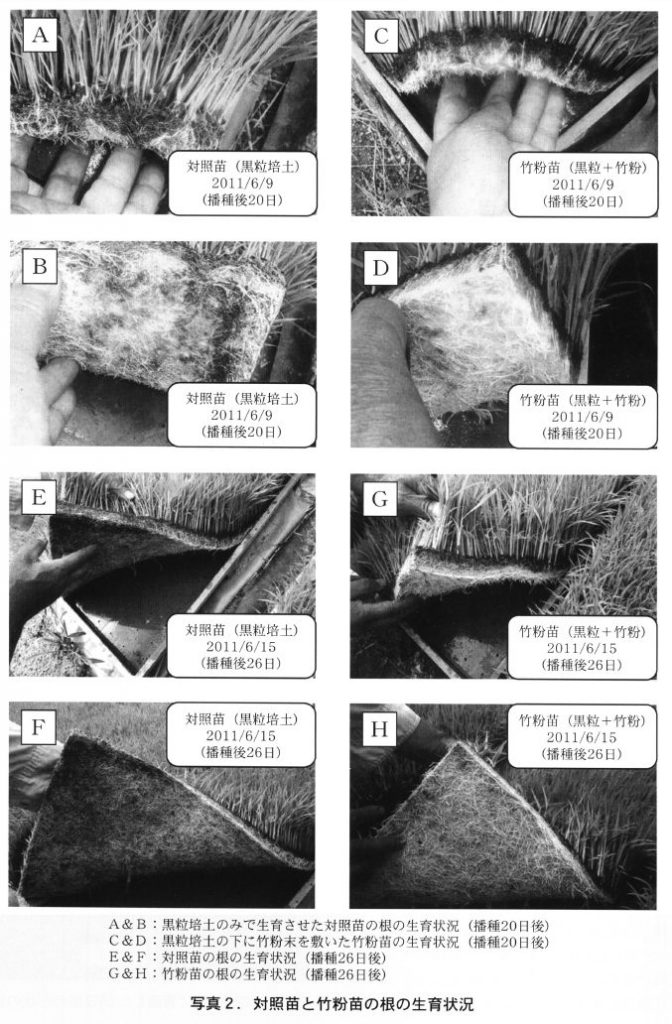

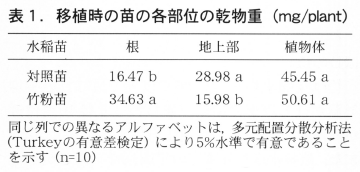

根の発育は,竹粉苗で旺盛(写真2)であり,AとCを比較するとCで根毛の発生が確認できる。移植時の各部位の乾物重(表1)は,竹粉苗で地上部の生育が抑制され,根の生育が旺盛となった。植物体の重量は竹粉苗が勝った。また,移植時の苗の取り扱いは,試験区の方が丈夫な苗に育ち容易であった。

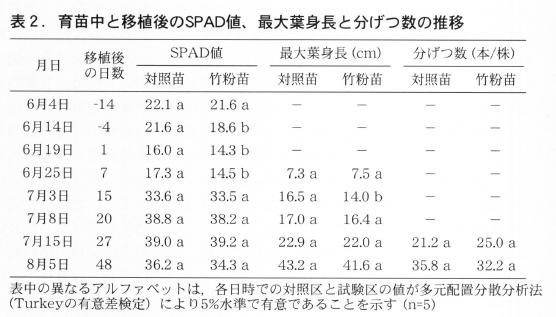

移植後2週間の時点では最大葉身長が試験区で有意に劣ったものの,その後はSPAD値も最大葉身長とも試験区と対照区の問で有意な差は見られなかった(表2)。また,分げつ数も移植後4週間の時点で対照区と試験区の間で有意な差が無く,7週日でも有意な差は見られなかった。

すなわち,保水力の高い竹粉末を使用すると潅水のための労力を軽減でき,水不足による苗の劣化を防ぐことが可能である。また,作成した苗床は黒粒培土の 半量を竹粉末に置き換えて軽量化したため,運搬の労力も軽減化できた。さらに,苗床の下部に竹粉末のみを加えたので,根域下部の養分濃度が低下したためか根の発育が良くマット状に張り,移植時に安定した植え付けが可能であると考えられた。

2.竹粉末を用いた育苗が水稲苗の形状に及ぼす影響

実験方法

試験場所

福津市

苗の育苗

播種は以下の苗床に2013年5月16日に行った。

対照苗:黒粒培土を厚さ10mmに敷き,その上に籾を播種し,上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し,必要に応じた潅水下で育苗した。

竹粉苗:苗床にラブバンブーを厚さ10mmに敷き,その上に籾を播種し,上士として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し,常法に従って育苗した。

PSI苗:苗床にPSI(ポリシリカ鉄)で処理したラブバンブーを厚さ10mmに敷き,その上に籾を播種し,上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し,常法に従って育苗した。

調査方法

28日苗を各育苗箱より3連(10個体)でサンプリングし,地上部の長さ,根の長さを測定後,その形態を写真に収める。別に3連(100~150個体)をサンプリングし,地上部と根に解体後,凍結乾燥し乾物重を測定した。PSIは,一般に水処理用凝集剤として用いられており,藻類や有機色度成分を確実に凝集することが知られている。PSIを使用した後に発生する浄水発生土を水稲栽培における育苗培土の原料として,または土壌に直接施用することによって様々な好影響与えるという結果を得たとの報告がある。また,有機質材料にPSIを添加して発酵させると腐植の生成が多くなることも知られている。竹粉末にPSIを添加することで水稲苗の生育を促進することを期待してPSI苗の試験も試みた。

結果と考察

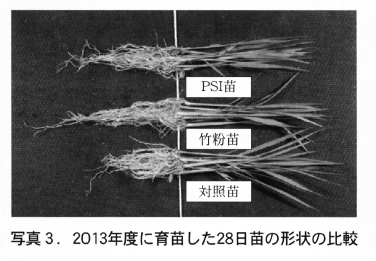

28日苗の根長及び地上部の長さと乾物重は,表3に示す通りであり,地上部の長さに大きな差はなく,竹粉苗とPSI苗が対照苗よりも長く,各苗の根の乾物重は,竹粉苗で特に大きく,地上部の重さはPSI苗で劣っていたが,対照苗と竹粉苗で差が見られなかった。苗自体の重さも竹粉苗が最も大きかった。各部位の割合を見ると,竹粉苗の根の割合が特に大きい。写真3は長さを測定後に10個体を纏めて比較した写真である。これまでに行ってきた試験結果と合わせると,竹粉末を用いた育苗は,根の成長を促進する効果を持つことが明らかになった。竹粉苗の地上部の長さが対照苗のそれより長いものの,地上部の乾物重が対照区のそれと差がないことは(表3), 竹粉苗が徒長しているわけではないと考えられる。

3.竹粉末を用いた育苗がジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)に対する食害抵抗性の評価(ポット試験)

試験方法

試験場所

九州大学農学部貝塚圃場に隣接する網室で行う。

苗の育苗

前述で育苗した苗を用いた。

食害の調査

1/2000アールのワーグネルポットに九州大学付属農場の水田土壌を10kg乾土相当量を充填し(2013年6月6日),化成肥料(JAむなかた専用48号)1gを充填土壌の上層10cmに混合(6月12日)し,水深が2cmになるように湛水した。6月13日に28日苗を1株3植でポット当たり計6株を移植した。以下の3区を各3連で設けた。移植後ジャンボタニシをポットあたり2頭放った。6月14日の9時と15時に茎の部分で切断されていない個体数をカウントし残存率(%)を求めた。

PSI区:対照苗を3株とPSI苗3株を同一ポットに移植した。

竹粉区:対照苗を3株と竹粉苗3株を同一ポットに移植した。

結果と考察

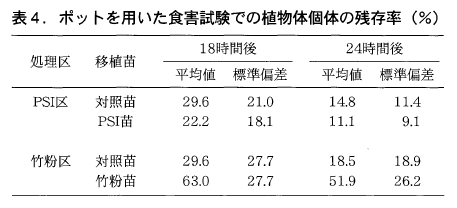

表4に示す通り,対照苗とPSI苗を一緒に植えたPSI区では,若干では有るがPSI苗の残存率が高い結果となった。しかしながら,対照苗と竹粉苗を一緒に植えた竹粉苗の残存率は高く, 移植24時間後には対照苗の残存率との差が大きくなった。このことは,竹粉を用いて育苗した水稲苗はジャンボタニシによる食害を受けにくいことを示す。

この理由として,病害虫抵抗性が水稲苗のケイ酸含有率と正の相関が言われており,水稲苗のケイ酸含有率の上昇がジャンボタニシの食害

を抑制すると試験開始当初考えていた。しかし,2012年度に苗のケイ酸含有率を測定したところ対照苗の方が竹粉苗より含有率が高く,竹粉苗の食害抵抗性の増加は,他の原因によると考えられた。その原因については現在不明である。

4.竹粉末を用いた育苗が水稲の生育と収量に及ぼす影響(圃場試験)

試験方法

試験場所

福岡県福津市の西原農園の水田にて行った。

苗の育苗

前述と同様に2013年5月16日に播種して育苗した苗を用いた。

試験区の設計

試験区の耕種概要は以下の通りであった。対照苗区,竹粉苗区,PSI苗区を設け,それぞれの試験区に対応する苗を6月19日に移植した。試験圃場施肥は全て同様に行い,元肥としてJAむなかた専用48号(窒素:リン酸:カリ=16:16:16)を10アール当たり30kg(施肥基準35kg)を6月13日に全層施肥し,追肥としてNK2号(窒素:リン酸:カリ=16:0:16)を10アール当たり10kg(施肥基準15kg)を8月10日に施肥した。

生育調査

移植後定期的に最大葉身長,最大葉身のSPAD値,分げつ数を測定した。止葉が出現した8月22日以降は,止葉の葉身長,葉幅, SPAD値を測定した。9月5日に対照区と試験区Aから平均的な生育の株を3株選び,株の中心の20cmの深さで土とともに根を掘り上げた。株の中間と畝方向に10cmの距離を取りブロックとして掘り上げ,大半の土を水田の中で洗い落とし, 低温(4℃)で保存した。翌日分げつ数をカウントして個々の分げつを分け,根の発生部で稈と根にわけた。地上部は,稈+葉鞘と葉に分けた。各部位は-20℃で保存し,凍結乾燥した。乾燥試料はサイクロテック粉砕機で粉砕し分析用試料とし,乾式灰化後に重量を測定して求めた灰分含有率とケイ酸含有率(吉田・阿部,1980)を測定した。

収量調査

各試験区より連続する2列×5株を地表より3cmの高さで刈り取り、それを6等分して,わら重,穂重および収量構成要素(穂数,一穂粒数,登熟歩合,千粒重)について調査した。わら,穂の一部については70℃の通風乾燥機で数日間乾燥して乾物重を秤量し,乾燥試料はサイクロテック粉砕機で粉砕し分析用試料とした。分析用試料を3連で採取し,サリチル酸-硫酸・過酸化水素水法(大山ら,1991)に従って分解したのち,窒素をインドフェノール法(Cataldo et al.,,1974),リン酸をアスコルビン酸法(南條,1990),カリを原子吸光分析法(波多野,1990)で含有率を定量した。この値と各部位の乾物重との積から窒素,リン酸,カリの集積量を求め,また,玄米について窒素含有率のみを測定し,その値に5.95の係数を掛けてタンパク質含有率を求めた。

結果と考察

試験圃場の特徴

試験圃場の土壌は,中粗粒灰色低地土に分類され,土性はLSC(砂質埴壌土)で,通気性に優れているものの,砂の割合が50%程度と高く保肥力が低い土壌である。また,圃場の施肥管理も施肥基準以下に管理された水田であり,玄米窒素を低く維持することを念頭に管理された圃場を試験圃場として選択した。

生育に及ぼす影響

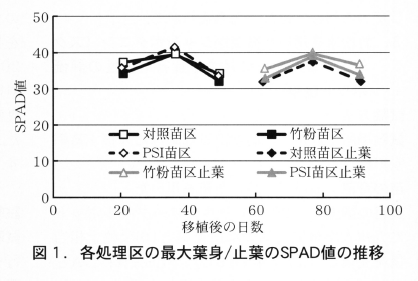

図1に最大葉身と止葉の葉色(SPAD値)の継時的変化を示す。最大葉身のSPAD値に処理区間に有意な差は見られなかった。止葉のSPAD値は竹粉苗区で高く推移する傾向にあった。葉色を低下させるほどの影響は竹粉苗で見られず,穂ばらみ期以降の葉色は幾分高くなり,後述する乾物生産を増加させたと考えられた。

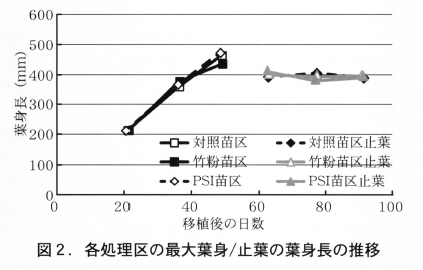

図2には最大葉身と止葉の長さの経時的変化を示す。処理区間に有意な差はなく推移していた。これは,竹粉苗では無機態窒素の供給が半分程度になるにもかかわらず,初期生育に全く影響を及ぼさなかったことを示す。

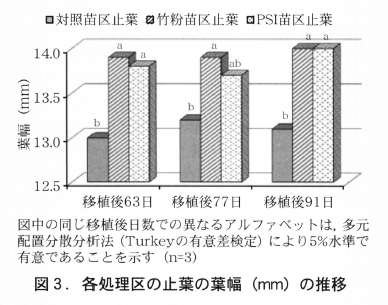

図3には止葉の葉幅の変化を示す。葉幅の経時的変化は,生育に伴って増加傾向に有り,対照苗区に比べ竹粉苗区とPSI百区で有意に大きかった。このことは乾物生産に有利である。

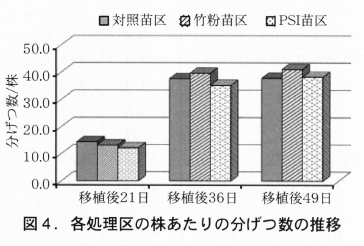

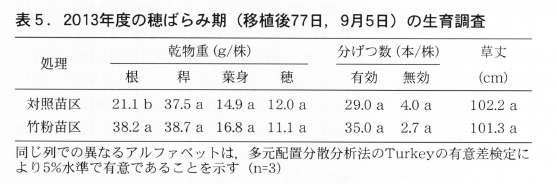

図4に分げつ数の継時的変化では,竹粉苗区は対照苗区に比べ分げつが多く推移していた。穂ばらみ期には,対照苗区と比べ有効分げつ数が多く,無効分げつ数が少ない傾向にあった。このことは,竹粉末を用いた水稲苗が増収傾向を示した結果(表7)と一致する。

本年度の試験では,地力の高くない圃場での試験を考慮して, レンゲを緑肥として用いたため,試験圃場の地力が中レベルにあるものと想定して試験を実施した。対照苗区と竹粉苗区の穂ばらみ期での植物体の乾物集積量と根の成長を比較するために,9月5日に各区より3株をサンプリングした。根を洗浄する時点で竹粉苗区の根を中心とした土塊の周囲の土が落ちにくい傾向を示し,根の乾物重(表6)を見ると有意に竹粉苗区の根重が大きかった。これは根の張り方が,竹粉末を用いた育苗で促進された結果であると判断した。

穂ばらみ期時点での有効分げつ数に,処理区間で有意な差は認められなかったが,竹粉苗区で有効分げつ数が多く,無効分げつ数が少ない傾向を示した。他の要素については大きな差は認められなかった。これは,中程度の地力を考慮した施肥によって移植後に無機態窒素の過不足が生じず,初期生育が旺盛に進み,根の成長も促進された結果と判断した。したがって,竹粉末を用いた育苗で収量を確保するためには,2012年度に行った試験で移植時の施肥レベルを低下させると減収したものの,本年度のような適切なレベルでの窒素施肥は,根張りが良くなり,穂はらみ期以降の生育を促進した結果,収量が増加する傾向(表7)を示すと考察した。

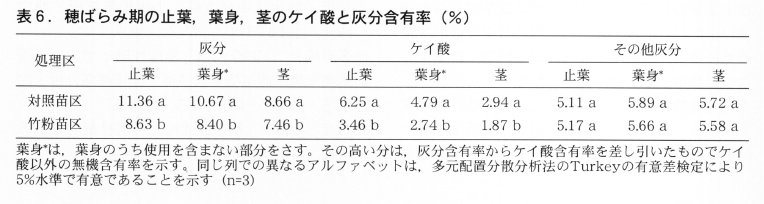

根域が拡大した結果,根域の無機栄養を多く吸収したと考え,灰分とケイ酸の含有率を測定し,その結果を表6に示した。しかしながら,灰分量含有率は対照区の方が高かった。その原因は,竹粉苗区でケイ酸含有率が低下したためであった。一般に,稲のケイ酸含有率が低下すると稲の機械的強度が低下し,受光体勢が悪くなり収量が低下すると考えられているが,本試験の結果は増収をもたらした。観察結果から竹粉苗区の稲体の受光体勢が悪いとは判断できなかった。この原因の究明は今後の課題である。

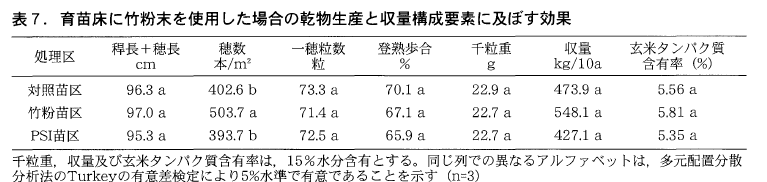

収量とタンパク質含有率に及ぼす影響

各処理区の収量構成要素は,表7に示す通りであった。竹粉末を用いて育苗した苗を用いた竹粉苗区のわら重が対照苗区のそれより多く,収量が高い傾向にあった。これは初期生育と分げつが旺盛に進んだためと判断した。その原因として穂ばらみ期までの根張りが対照苗区に比べて拡大したためと考えた。

竹粉末を用いた育苗で収量が増加した理由として上述したように初期生育の促進が大きな理由である。したがって,竹粉末を用いた育苗の利点を生かし,増収をはかるためには,本実験条件のごとく肥沃度を中程度以上に確保することが重要であると判断した。

タンパク質含有率(表7)についてみると,竹粉末を用いればそれを低下させる効果があるとは言いがたい。玄米のタンパク質含有率を低下させるためには,施肥窒素の肥効が登熟期に低下するような栽培法が必要であり,施肥のタイミングと土壌有機物の分解時期に大きく影響を受けると考えられる。ただし,本試験に用いた栽培法に従えばタンパク質含有率の低い(5.35~5.81%)玄米を得ることが出来る。特に,収量の増加は期待できないが,PSIを用いることでタンパク質含有率が特に低い玄米を得ることが出来た。玄米のタンパク質含有率と収量は相

反することが知られており,本実験の結果も同じであった。

参考文献

●Cataldo,D. A.,Scharader,L. E. and Youngs,V. L.1974.

Analysis by digestion and colorimetric assay of total nitrogen in plant tissues high in nitrate. Crop,.Sci.,14,854-856.

●吉田昌一・岡部達雄 3・19ケイ素, pp.141-143,

作物分析法委員会編 栄養診断のための栽培植物分析測定法,養賢堂(1980)

●大山卓爾・伊藤道秋・小林京子・荒木創・安吉佐和子・佐々木修・山崎拓也・曽山久美子・種村竜太・水野義孝・五十嵐太郎 1991.

硫酸一過酸化水素分解法による植物堆肥試料中に含まれるN,P,Kの分析.新潟大学農学部研究報告,43,111-120.

●南篠正巳 1990.

22 可給態リン酸.土壌標準分析・測定法委員会編土壌標準分析・測定法, p.127-130.博友社,東京.

●波多野隆介 1990.

23 水溶性陽イオン.土壌標準分析・測定法委員会編土壌標準分析・測定法, p.135-139.博友社,東京.

●林野庁 2014.

分野別情報.特用林産物を巡る状況.竹関係資料.

飼料用米「べこあおば」に対する

肥効調節型肥料の減肥効果

元 農研機構 東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

1.はじめに

飼料用米は流通価格が安い(30~40円/kgため,低コスト生産技術の導入や多収穫(粗玄米重で800kg/10a以上)技術の開発が重要である。直播栽培による低コスト化も考えられるが,直播機の導入等の新たな投資が必要である。さらに,追肥コストを抑えることも重要である。そこで,持続的な資源循環型飼料用米生産を目指して,バイオマスの高い稲わらの多量施用(1t/10a)条件下で施肥効率の高い肥効調節型肥料を速効性肥料と組み合わせて基肥を減肥し,追肥コストを抑えつつ飼料用米の省力多収穫栽培技術を開発する試みを行ったので紹介する。

2.方法

飼料用米では稲わらの鋤き込み量が1t/10aになることもあり得るため,農研機構東北農研センタ一大仙研究拠点内の細粒灰色低地土で,1982年より稲わら1t/10aを連用している圃場と隣接する対照の無施用圃場で,2011年と2012年にリニア型溶出のLP70及びシグモイド型溶出のLPS80と速効性の硫安を組み合わせた圃場試験を行った。

試験区は無肥料区,多肥区(N18kg/10a:5/9基肥6kgN/10a+6/13~17分げつ期追肥4kgN/10a, 7/13~14幼穂形成期追肥4kgN/10a+7/25~28減数分裂期追肥4kgN/10a),追肥を省略する速効性+肥効調節型肥料区(N18kg/10a:速効性窒素3kg/10a+LP70-N10.5kg/10a+LPS80-N4.5kg/10a)と更なる低コスト化を図る17%減肥した速効性+肥効調節型肥料減肥区(N15kg/10a:速効性窒素3kg/10a+LP70-N7.5kg+LPS80-N4.5kg)を設けた。なお,無肥料区以外はP2O5,K2Oを過石及び塩化カリでそれぞれ7kg/10a施用した。

耕種概要は耕起2011/4/21,2012/4/17,代かき2011/5/9,2012/5/8,品種:べこあおば(稚苗:24~25日苗),機械移植2011/5/16,2012/5/15,栽植密度:70株/坪(約21株/㎡)1株3.5~4本植え,中干し2011/6/27~7/4,2012/6/27~7/2,収穫2011/9/26~27,2012/9/24~25。なお,稲わらはそれぞれ前年の2010/10/21,2011/10/14に細断,鋤込みを行った。調査項目は作付前土壌の理化学性,水稲の生育・収量及び収量構成要素とした。

また,2011年は肥効調節型肥料のLP70とLPS80を2.5gずつ,それぞれメッシュ袋に入れたものを畦畔と条の中間地点の深さ5cmの位置に埋設し,2週間ごとに採取し,残存窒素をケルダール法で測定し,窒素積算溶出率を求めた。なお,2012年は肥効調節型肥料の重さを測定する重量法(中田ら:2008)により推定した。

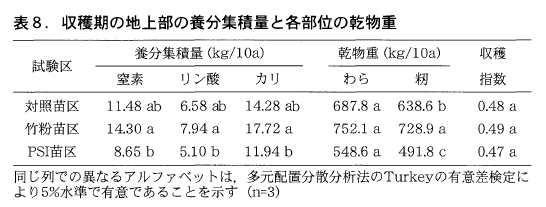

3.結果

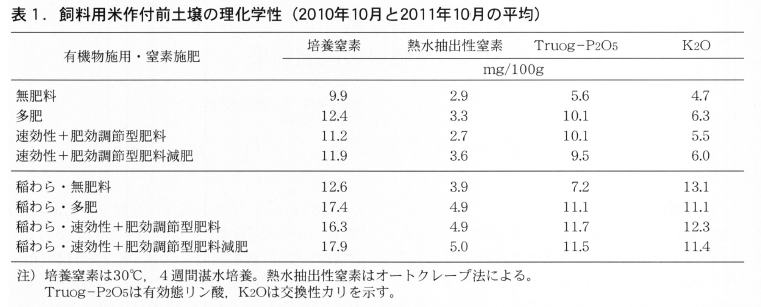

1)飼料用米作付前の土壌理化学性

稲わら1t/10a連用田では無施用に比べ,稲わら由来と考えられる土壌の交換性カリが2倍ほど多く,可給態窒素の指標である培養窒素や熱水抽出性窒素も多く,土壌肥沃度が高かった(表1)。なお,有効態リン酸は無肥料区で施肥区より少ないものの,稲わら施用の影響は交換性カリの場合に比べ少なかった。

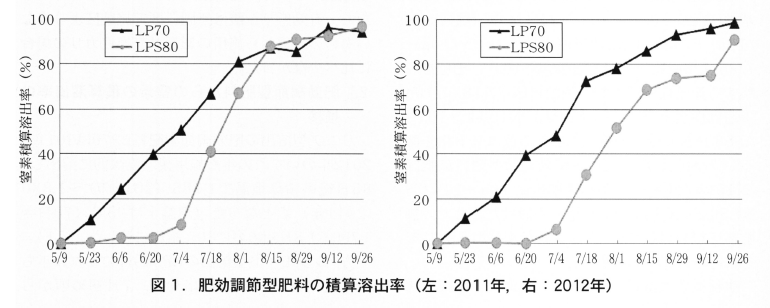

2)肥効調節型肥料からの窒素の積算溶出率の推移

リニア型溶出の肥効調節型肥料LP70は2011~2012年のいずれの年も施用後,直線的に溶出し,85日後の積算地温で1,785(2012年)~1,830(2011年)℃となった(理論上は25℃×70日=1,750℃)8月初め頃に80%溶出に達した(図1)。一方,シグモイド型溶出のLPS80はいずれの年も施用後,40日程度は溶出せず,7月初め頃から溶出が始まり,2011年は溶出から積算地温で1,060℃(理論上は25℃×40日=1,000℃)となった約90日経過した6月10日頃に80%溶出に達した(図1左)。なお,2012年のLPS80は溶出後の積算地温で1,150℃となった施用後95日経過した8月15日頃に70%溶出に達し,積算地温で1,960℃となった施用後125日経過した9月15日頃に80%溶出に達した(図1右)。

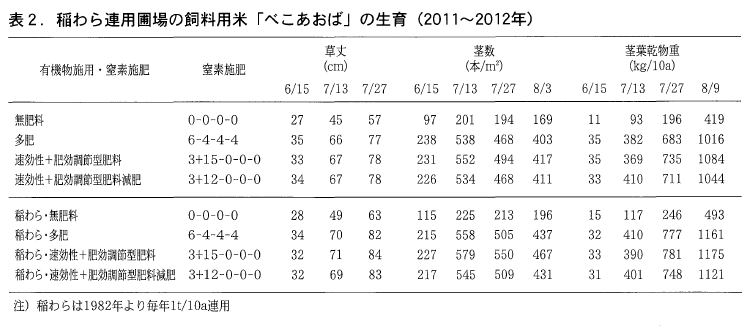

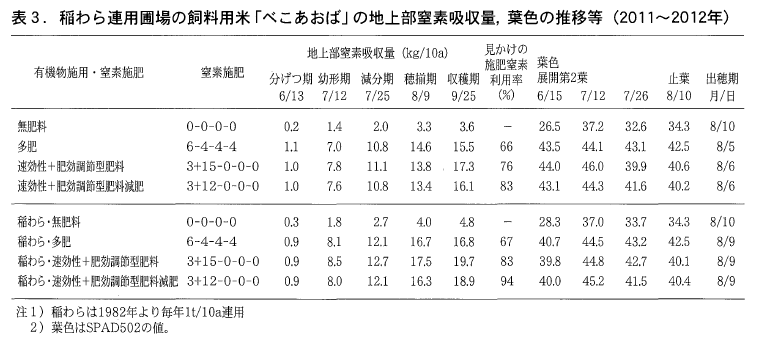

3)稲わら連用田における肥効調節型肥料の影響

多肥区に比べ,速効性+肥効調節型肥料区,速効性+肥効調節型肥料減肥区では草丈が低く推移した(表2)。茎数,茎葉乾物重及び地上部窒素吸収量とも速効性+肥効調節型肥料区で多めに推移し,速効性+肥効調節型肥料減肥区では地上部窒素吸収量が低めに推移した(表2,表3)。水稲展開第2葉の葉色は硫安のみの多肥区で高めに推移した(表3)。

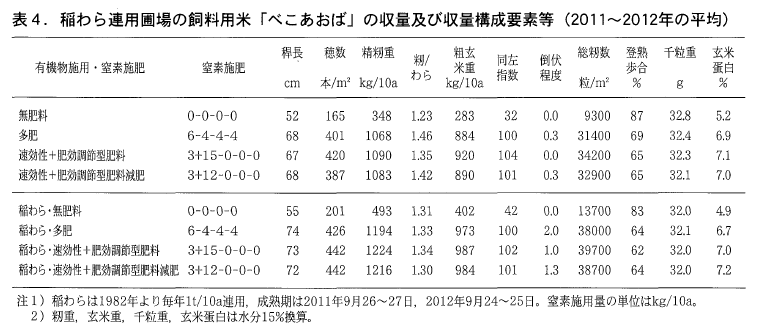

稲わら無施用の多肥区での「べこあおば」の粗玄米重は884kg/10aであり,速効性+肥効調節型肥料区及び速効性+肥効調節型肥料減肥区では籾/わら比がやや低いものの,見かけの施肥窒素利用率が高く,4%増~同等の920~890kg/10aとなった(表4)。一方,稲わら1t/10a施用でも多肥区に比べ速効性+肥効調節型肥料区及び速効性+肥効調節型肥料減肥区では見かけの施肥窒素利用率がさらに高く,多肥区の粗玄米重973kg/10aに対し,ほぼ同等の985kg/10a程度となり,17%減肥区では玄米蛋白が0.5ポイント高まった(表4)。

以上,肥効調節型肥料を削減した17%減肥の窒素15kg/10a施用でも,硫安による分施体系の窒素18kg/10a施用と同等の粗玄米収量が得られ,稲わら1t/10aの多量施用条件では玄米蛋白も高まり,省力的な減肥効果が認められた。

4.考察

飼料用米「べこあおば」に対し,これまでに,完熟家畜ふん堆肥の多量(3.6t/10a)連用により堆肥無施用に比べ,黄熟期に安定的に収量が高いことや肥効調節型肥料の基肥施用で施肥窒素水準が同等なら,同等以上の収量が得られることが報告されている(土屋ら:2011)。そこで,持続的な資源循環型飼料米生産を目指して,施肥効率の高い肥効調節型肥料を基肥で施用し,追肥コストを抑えつつ,飼料用米の多収穫栽培技術を開発することを目的とした圃場試験を行った(土屋ら:2012a,2012b,2013)。

リニア型溶出の肥効調節型肥料LP70は施用直後から直線的に溶出し,85日後の8月初めに80%溶出に達したことから,「基肥」とそれに引き続く「つなぎ肥」の役目を主に果たしている。一方,シグモイド型溶出のLPS80は施用後,7月上旬頃から溶出が始まり8月中~下旬に70~80%溶出に達したことと飼料用米「べこあおば」の幼穂形成期が7月中旬,減数分裂期が7月末であることから,「穂肥」の役目を果たしたと推察される。なお,2012年の生育後半にLPS80の溶出が2011年ほど理論値通り(積算地温で25℃×40日=1,000℃)に進まなかったのは,稲の出穂期以降は重量法による推定ではケルダール法に比べ窒素の溶出率が低く推定される(中田ら:2008)ためと考えられた。

飼料用米では稲わらの鋤き込み量が1t/10aになることもあり得るので,本圃場試験のような稲わら1t/10a施用条件下では,窒素15kg/10a程度の17%減肥で,肥効調節型肥料を施用すると,見かけの窒素利用率が高く,速効性肥料による窒素18kg/10aの分施体系より窒素吸収量が同等以上で総籾数が多く,同程度の粗玄米収量が得られ,追肥コストを低減できたことから,肥効調節型肥料の施用による減肥効果が認められた。さらに,稲わら1t/10a施用条件下で肥効調節型肥料を17%減肥した場合には玄米蛋白が0.5ポイント高まる好結果が得られた。

さらに,稲わら連用田においては,更なる施肥コストの低減を目指した肥効調節型肥料の施用等の省力・低コスト栽培技術を検討する必要があると考えられた。

5.最後に

水稲に対し肥効調節型肥料と速効性肥料を組み合わせて施肥の削減を図る施肥法が行われている(北村ら:1995)が,本事例でも,飼料用米栽培で未利用の稲わらを1t/10a施用する条件下でも,慣行施肥に比べ17%減肥した窒素15kg/10aレベルでは,肥効調節型肥料を施用すると,見かけの施肥窒素利用率が高く,速効性肥料による窒素18kg/10aの分施体系より窒素吸収量が同等以上となり,総籾数も多く,速効性肥料の分施体系と同程度の粗玄米収量が得られ,追肥コストと労力を低減できる結果が得られた。

参考文献

1)土屋一成ら(2011)

家畜ふん堆肥連用圃場における飼料用稲「べこあおば」に対する肥効調節型肥料による省力施肥

日本土壌肥料学会(講演要旨集).56:130.

2)土屋一成ら(2012a)

稲わら長期連用水田における飼料用米「べこあおば」に対する肥効調節型肥料の施用効果

日本作物学会紀事.81(別1):42-43

3)土屋一成ら(2012b)

稲わら長期連用水田における飼料用米「べこあおば」に対する肥効調節型肥料の減肥効果

日本作物学会紀事.81(別2):64-65

4)土屋一成ら(2013)

稲わら多量施用水田における飼料用米「べこあおば」に対する被覆尿素肥料の減肥効果

日本土壌肥料学会(講演要旨集).59:129

5)中田均・小池潤(2008)

稲における被覆尿素肥料(LPSS100)からの簡易な窒素溶出確認の方法

平成20年度農業分野試験研究の成果と普及.富山県農林水産部.p7

6)北村秀教・今井克彦(1995)

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開1:水稲の全量基肥施肥技術

日本土壌肥料学雑誌.66(1):71-79