第757号 2024 (R06) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年1月

本号の内容

§ジェイカムアグリがなすべき事

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 河村 光太郎

§コーティング肥料マイスター細粒の芝地における肥料効果試験

一般財団法人 関西グリーン研究所

所長 森 将人

§土のはなし-第28回

農業と環境問題-その3

農地由来の窒素による大気汚染-アンモニア揮散

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

ジェイカムアグリがなすべき事

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 河村 光太郎

新年明けましておめでとうございます。

平素は「農業と科学」をご愛読頂き,この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和6年の年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。

ここ数年,肥料業界は原料価格を主要因とする価格の乱高下に見舞われました事ご高承の通りです。

ウクライナ等の世界情勢不安,中国の自国優先施策に加え円安継続等による原料の異常な高騰が続きました。過去にも同様なケース(1970年代のオイルショック,2008年世界食糧危機を発端)がありましたが,今回は「モノが有ったか無かったか」の違いも原料価格上昇の一因であったと思います。

現在はピーク時に比べると各原料価格は下がって来ていますが,肥料原料における世界環境は大きく変わっておらず今後も予断を許さない状況です。

いずれにしても「国内調達出来きない,モノを持てない厳しさ」を痛感させられました。

この様な環境下,業界内では価格変動による流通の大きな変化が発生し弊社もその対応に追われました。

ただ逆に価格下落の目途がつき始めた昨年度後半からは荷動きがすっかり鈍くなり,今期に至っては大変厳しい状況が続いています。また需要の予測も困難を極めており,小職もかつて16年程営業を経験致しましたが,当時は「前年同月並みくらいか」との感覚で品繰りしており,結果もそんなに外れていませんでしたが,現在はその方法は全く通用しません。

しかし,このままでいい訳ではありません。

今求めているものは「現場力」です。営業の仕事においてゴールは売上を伸ばす事ですが,そのゴールに向かう為の現場力とは「情報収集力」,「技術力の向上」,「人脈作り」,「次世代に向けた引継ぎ」・・・そして,需要予測に必要な事は「解析力」だと思っています。

恐らく現在も様々な場所に流通在庫が存在していると考えており,どの程度の需要量が流通したのかはこの解析力を駆使しある程度目途がつくのではないかと思っています。

とは言え,県内全体の在庫状況の把握は弊社のみではなかなか困難ですので,普段お世話になっております関係者の方々からの重要な情報も頂きながら,需要予測,適正な生産を実施して参りますので弊社営業員へのアドバイスを何卒宜しくお願い申し上げます。

話は変わりますが,被膜殻流出抑制対策に関しましても弊社は被覆肥料のパイオニアとして今後とも全力で取り組んで参ります。現在,LPより樹脂比率を下げた「Jコート」の普及に取り組んでおりますが,LPコートとほぼ変わらないシグモイド溶出を確保していく為には残念ながらどうしても樹脂0にできないのが現状です。

但し,「Jコート」はゴールでは無くスタートラインであるとの認識の下,確実に樹脂削減の方向には進んでおりますと共に新たな技術も社内はもちろんの事,社外研究先とも検討に入っております。

皆様方に一日でも早く良い報告が出来ます様一丸となって種々取り組んで参りますので今後共ご指導ご佃撻の程何卒宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読をお願い致しますと共に,皆様方のご多幸とご繁栄を祈念させて頂き新年の挨拶とさせて頂きます。

コーティング肥料マイスター細粒の

芝地における肥料効果試験

一般財団法人 関西グリーン研究所

所長 森 将人

1.ゴルフ場の芝生と肥培管理

1)芝生の種類と利用する場所での違い

関西地域のゴルフ場で利用している芝品種としては,グリーンではベントグラスやコウライシバ,ティグランド,フェアウェイではコウライシバ(学名:Zoysia pacifica),ラフではノシバ(学名:Zoysia japonica)が一般的であり,グリーン以外の場所は暖地型芝草で構成されている。グリーンで利用しているコウライシバはヒメコウライシバと呼ばれるもので,フェアウェイ等で利用するコウライシバより葉は細く,より低く刈り込む環境で使用している。

暖地型芝草の特徴は,4月頃から新葉(萌芽)を出し,夏季に向けて生長し晩秋になると葉は茶色く変化して冬には生育を休止する。冬のゴルフ場では芝生が茶色に見えるのはそのためで,ゴルフ場によってはフェアウェイとラフの境界を明瞭にする目的で,エバーグリーンの演出として着色剤によって緑に見せている場合もある。

2)芝生の施肥

ゴルフ場の芝地における肥培管理は大きく分類するとグリーンとグリーン以外に分けられる。特に現在のグリーンの肥培管理は,1980年代頃では,グリーンの芝種はコウライシバが多かったため粒状肥料で施肥を行っていたものの,ベントグラスの採用率が高くなったことでグリーンの施肥方法は大きく変わったと思われる。その理由には,一度に入れる施肥量(主に窒素量)を少なくする傾向に変わり,急激な芝生育を促すのではなく,こまめな施肥により生育ムラをなるべく少なくするような肥培管理に推移したことにある。

一方でフェアウェイやラフの肥培管理としては,一般的に春と秋に粒状の化成肥料による施肥が多く,ティグランドは面積当たりの擦り切れやショットによる傷みが多いことから回数・施肥量を多くしている場合もある。一度に入れる施肥量としては窒素量3~5g/㎡程度であろう。

2.芝地でのマイスター細粒使用における各種試験

多くのゴルフ場では肥効が現れやすい速効性の化成肥料を使用しているケースが多い。その他には経費の都合から尿素を使用する場合,少しずつ溶解することで肥効の持続性に期待するコーティング肥料の使用など,肥料の使い方は様々である。その中でコーティング肥料に分類されるマイスター細粒(被覆尿素細粒品)を使用し,芝生への生育確認,施肥後の管理作業における収奪確認等の試験を実施した。

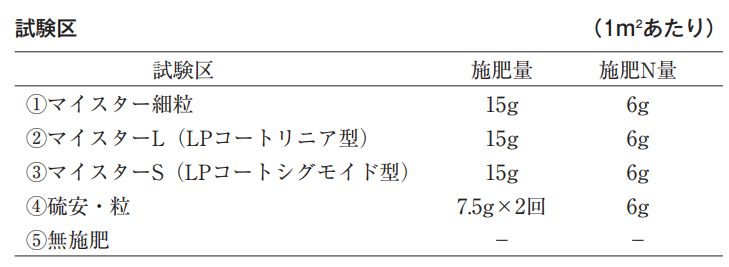

1)マイスター細粒におけるコウライシバ生育試験

主な目的は,コウライシバ試験地に秋施肥として各種肥料を施用し,翌年春以降の芝生育の状況

確認や,特にマイスター細粒が狙い通りの溶出をするのかを確認する。

<試験方法>

試験場所:一般財団法人関西グリーン研究所・コウライシバ試験圃場

試験期間:平成27年10月6日~平成28年6月24日

規模:1区画1m×3m=3㎡ 2反復

芝草:コウライシバ(ティグランド,フェアウェイで使用されるもの)

床土:真砂土

管理:グリーンモアにより刈高13mm・刈込頻度 1回/週

調査項目:(1)葉色調査(NDVI値の測定)

(2)地上部生育量調査(刈り取り乾燥重量の測定)

(3)写真撮影による記録

<試験結果と考察>

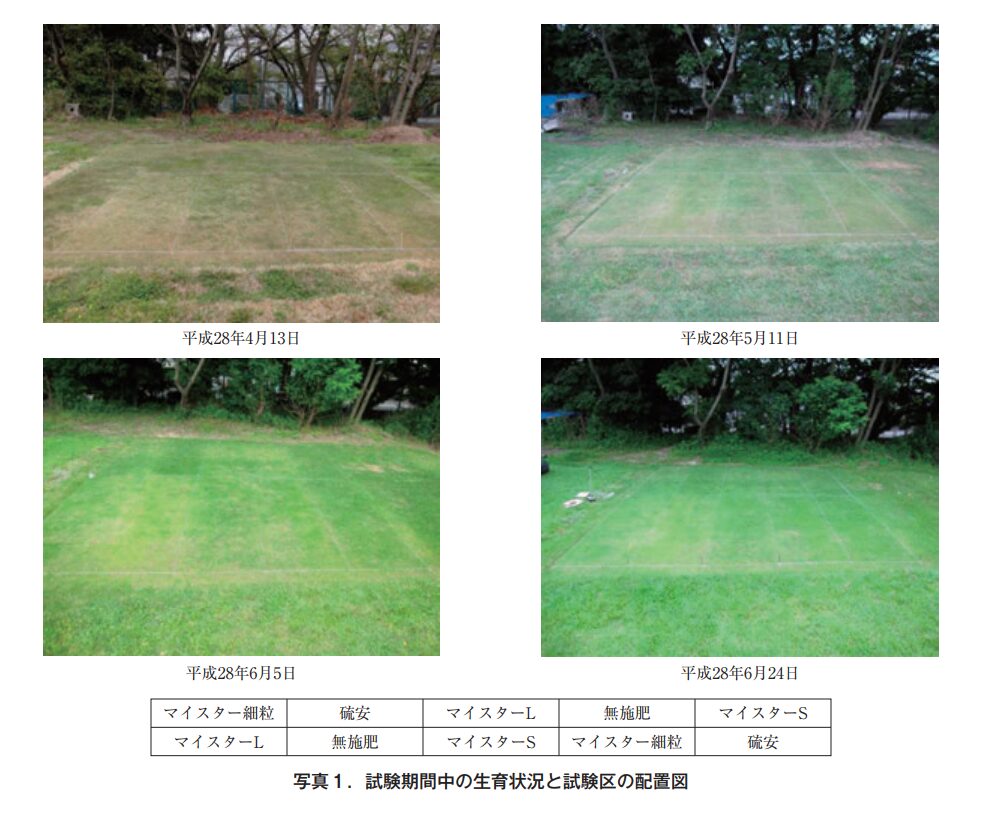

平成27年10月6日にコウライシバ圃場の刈り込みを行い,それぞれの試験区のNDVIを測定後,施肥を行った。硫安施肥区は平成28年4月14日に2回目の施肥を行った。

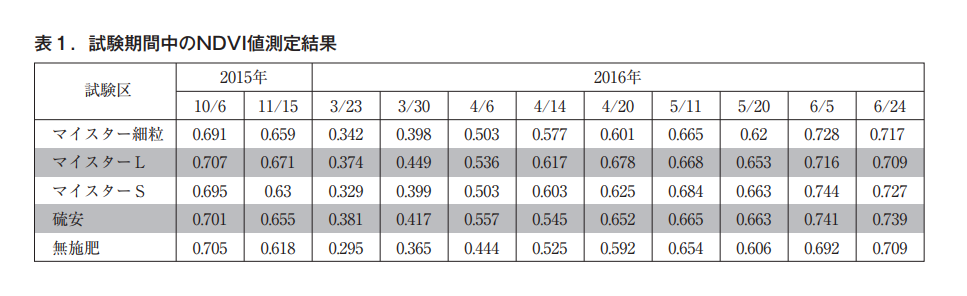

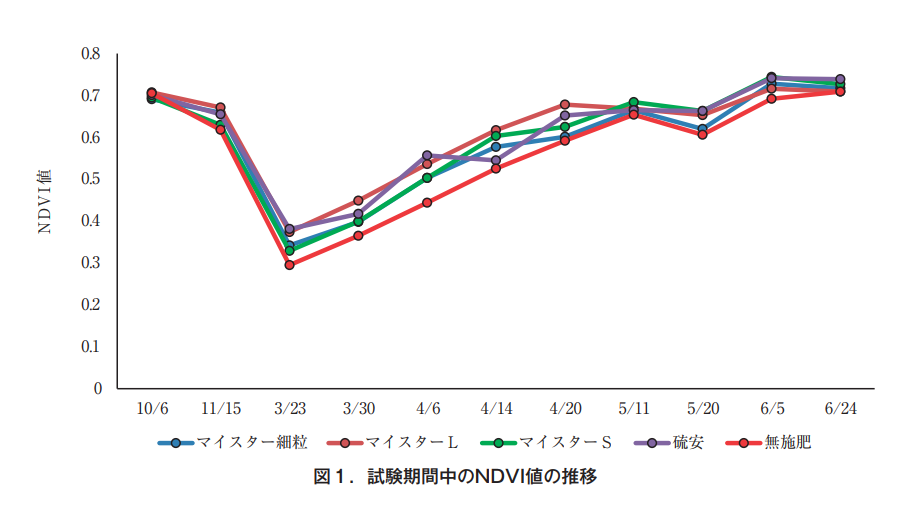

葉色変化の調査(NDVI値)として,試験開始直後から終了時までの測定結果を表1,図1に示した。

2016年3月から4月頃の葉色調査では,マイスター細粒とマイスターSがマイスターL,硫安より緑度は少し低いものの,マイスターSは5月以降から最も高い緑度を示した。

マイスター細粒は3月から5月にかけては他の施肥区より低い緑度であった。その要因には肥効の出現まで少し時間を要したためと思われる。

マイスターLは4月20日の調査時が最も緑度が高く,5月以降から少しずつ低下する傾向にあった。

コウライシバの生育量調査は,平成28年4月以降の地上部刈り取り量の推移を調べることによって行った。すなわち,定期的に各試験区をグリーンモアーで刈り込みを行い,刈り取った芝を80℃で24時間乾燥させた後重量を測定した。

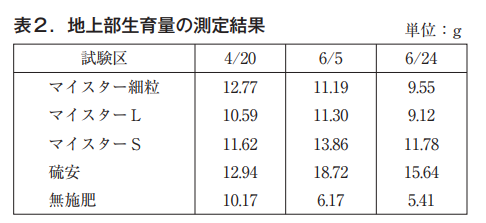

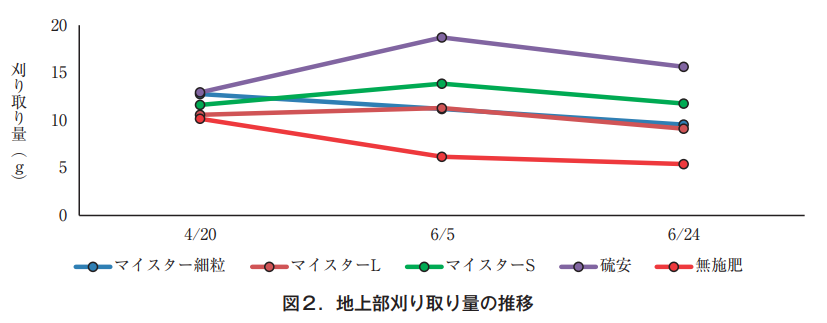

表2,図2に示した刈り取り量調査結果では,4月20日調査時は無施肥を除く施肥区では大差の無い状況であったが,4月14日に硫安2回目施肥以降から硫安の生育量が多くなった。

マイスター細粒,マイスターL,マイスターSの比較では,マイスターSが少し生育量は勝っているものの顕著な差があるとは言えない状況であった。それぞれ6月以降は無施肥と比較しても明らかな緑度向上効果や生育量を示したことから,肥料としての性能には全く問題はないと思われた。

2)管理機械によるマイスター細粒収奪試験

フェアウェイやラフの芝地でコーティング肥料や化成肥料などの粒状肥料を施用した時に問題となるのが,施肥後に刈り込みや刈りカス,落葉の回収のためのスイーパー作業により,肥料も回収してしまう可能性が考えられる。芝生の刈高や芝密度によっても条件が変わるが,コウライシバ,ノシバ圃場で施肥後に機械を使用し,どの程度の肥料を収奪するのか確認した。

<試験方法>

試験品:マイスター細粒(仮称)40-0-0 粒径1.93mm(仮)

試験場所:関西グリーン研究所

・コウライシバ試験圃場(刈高13mm・刈込頻度1回/週)

・ノシバ試験圃場(刈高50mm・刈込頻度1回/2週)

試験肥料:

(1)マイスター細粒(粒径1.93mm(仮))

(2)マイスター(シグモイド)粒径2.0~4.0mm

試験日:施肥日・平成27年10月5日

刈り込みおよびスイーパー作業日・平成27年 10月6日,10月20日(刈り込み作業のみ)

施肥量:各50g/㎡

管理条件:コウライシバ,ノシバ共に,設定した

刈高より伸びた状態(コウライシバ約15mm,ノシバ約50mm(刈高は44mmで実施))

<調査方法>

刈り込み作業,スイーパー作業を行う前日に施肥し,翌日に刈り込み作業,スイーパー作業を実施した。それぞれの作業後に収奪された肥料重量の測定を行った。

<試験結果と考察>

試験実施のため10月5日にコウライシバ,ノシバ試験区へ施肥を行った(写真2)。翌日の10月6日に刈り込み作業,スイーパー作業を行った。

刈り込み作業は土屋製グリーンモアで,コウライシバ13mmで試験区を刈り込み,バケットに収奪した肥料の重量を測定した(写真3)。同試験区で10月20日に同様の刈り込み作業を行った。その結果を表3に示す。

スイーパー作業はコウライシバ,ノシバ試験区で実施した。作業にはバロネス製グリーン用スイーパーを用い,それぞれの試験区で収奪した肥料の重量を測定した。その結果を表4に示す。

表3に示した刈り込み作業では施肥直後の刈り込みで肥料の収奪はあったものの,施肥14日目の刈り込みではわずかな収奪であった。通常の管理であれば施肥直後の刈り込みは行わないので,日数が経過してからの刈り込みであれば収奪の問題はほとんどないと考える。

表4のスイーパー作業では,特にコウライシバ試験区で多い収奪量であった。その原因にはグリーン用スイーパーを用いたことで,ブラシの接地圧が高かったため収奪量が増えたと考えられる。機械の接地圧を低くする(刈カス収奪能力減)ことにより肥料の収奪量を減らすことは不可能ではないが,①施肥後1か月以内は刈り込み頻度を高くし,芝が長く伸びる前に刈り込み,刈カス量を減らすことでスイーパー作業は行わない,②年内最終刈り込み作業後に施肥を行う,などの工夫も必要と考える。

3.おわりに

ゴルフ場の芝管理では施肥作業はゴルフプレーを楽しむ場として欠かせないものとなる。少しでもコンディションまたはクオリティの高い芝地を提供したいと望むものの,2021年頃から肥料の値段が高騰していることから,法面ラフなどのエリアは施肥しない,または一回の施肥量を減らすゴルフ場も見られる。長年に渡り継続して施肥を行ってきた場合は,仮に春秋の施肥を秋のみにしたとしても急激な芝品質低下を招くことはないものの,無施肥を3年,5年と続けた場合には景観上やゴルフプレーに問題が起きることになる。

更には年々管理作業者も高齢化し,新しい人員も増えにくい状況によって管理作業も捗らない状況になっている。フェアウェイやラフの施肥作業を軽減する目的で,秋期に緩効性肥料を施肥し,翌年の梅雨前頃まで肥効を持続できれば春の施肥作業を省くことになるため,マイスター細粒や各種マイスターの肥料を利用することは有効な手段と言える。

これらの肥料を上手く利用するには,試験を行ったような収奪の問題や,冬期にも肥料成分が溶解することで雑草が育ってしまうなどマイナス面もあるものの,11月頃の刈り収め後に施肥することや,徹底した冬雑草の防除を行うなど,肥料に合わせた芝管理があっても良いと考える。

土のはなし-第28回

農業と環境問題-その3

農地由来の窒素による大気汚染-アンモニア揮散

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

わが国の畜産は,輸入濃厚飼料に依存することで発展してきた。これは,先の大戦後からの政策的な誘導の結果である。現在もその基調に変化はなく,飼料自給率は26%と極めて低い。輸入飼料に依存すれば,飼養家畜の飼料を生産する農地が狭くても畜産経営は成り立つ。こうして,土地から切り離された畜産は,経営する土地面積と関わりなく飼養頭羽数を増加させていった。しかし,それは家畜が毎日排泄するふん尿を,重要な養分源として利用するのではなく,狭い農地に多量のふん尿を投棄的に与えて環境汚染源にしてしまう可能性が大きい。

今月は,先月に続き農地から環境に流出する窒素(N),とくに家畜ふん尿由来Nのアンモニア揮散による環境問題を考える。

1.揮散したアンモニアの環境への悪影響

家畜ふん尿に含まれるアンモニア態窒素(NH4-N)は,草地表面に与えられた時のように,大気に触れることでアンモニアガス(NH3)になって大気中に揮散する。

NH3揮散は,与えた肥料養分としてのNの損失だけでなく,揮散したNH3が大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物,塩化物などと結合し,硫酸や硝酸,塩酸を含む雨となって降下するため,より強い酸性雨の発生源になる。こうして降下したNH4-Nは,樹木やその他の植物の生育をかく乱し,土に浸透して硝酸化成作用を受けることで土のpHの低下と,それに伴う土の養分バランスを悪化させるなど,環境に大きな悪影響を与える。

なお,化学肥料を土の表面に与えても,その土が特別なアルカリ性でないかぎり,NH3揮散は少なく,尿素でごくわずかに検出できる程度である。また,家畜ふん尿が2cm程度のわずかな厚みでも土に覆われると,NH3揮散はほとんど発生しない(Matsunakaら,2008)。

2.草地表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散とそれに関わる要因

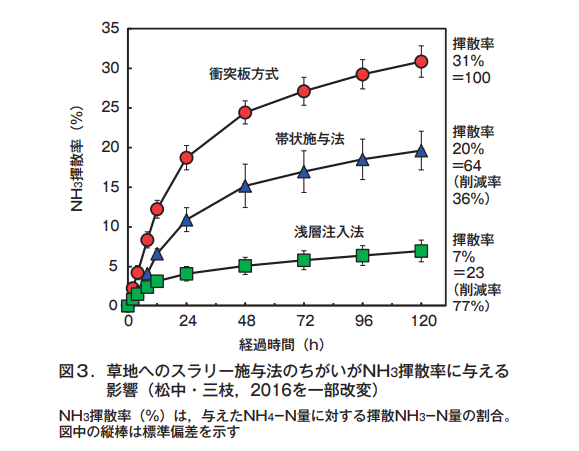

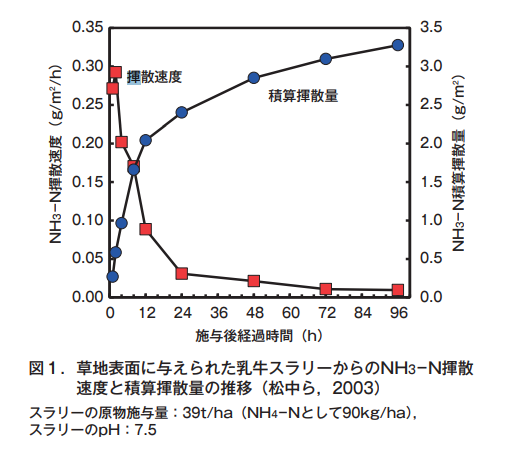

草地表面に与えられた家畜ふん尿からの単位時間当たりNH3-N揮散量(NH3-N揮散速度)のピークは,おおむね与えられてから数時間以内に現れ,NH3揮散は数日以内で終了する(図1)。

与えられたNH4-N量に対する揮散したNH3-N量の割合をアンモニア揮散率(以下,NH3揮散率と記す)という。乳牛スラリー(乳牛が排泄したふんと尿,それにオガクズのような敷料が加わった混合)を草地表面に与えた場合,アンモニア揮散率はスラリーの与えた量が60t/haまでなら30%程度である(Matsunakaら,2008)。

このNH3揮散率は,スラリーのpHや乾物率が高く,また,与えた時の気温が高いほど高まる。しかし土が乾燥していると,スラリーのNH4-Nが土の中に浸入しやすくなるため揮散率は低下する。これらの要因のうち,気温がNH3揮散に最も大きな影響を与える(Matsunakaら,2002)。

3.草地表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散を抑制する対策

草地や土の表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散を完全に防ぐことは,与えた後に多量の降雨がないかぎり事実上不可能である。しかし,ふん尿の与え方を工夫し,与えたふん尿を大気に触れにくくすれば,揮散率の低下につながる。

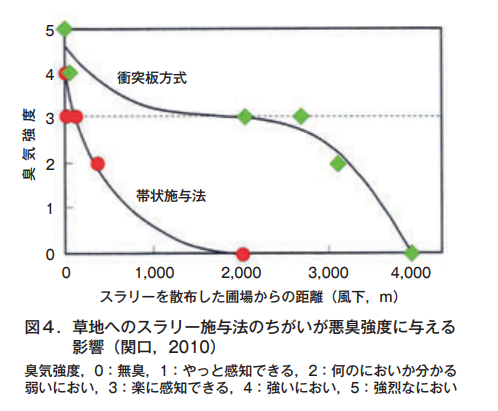

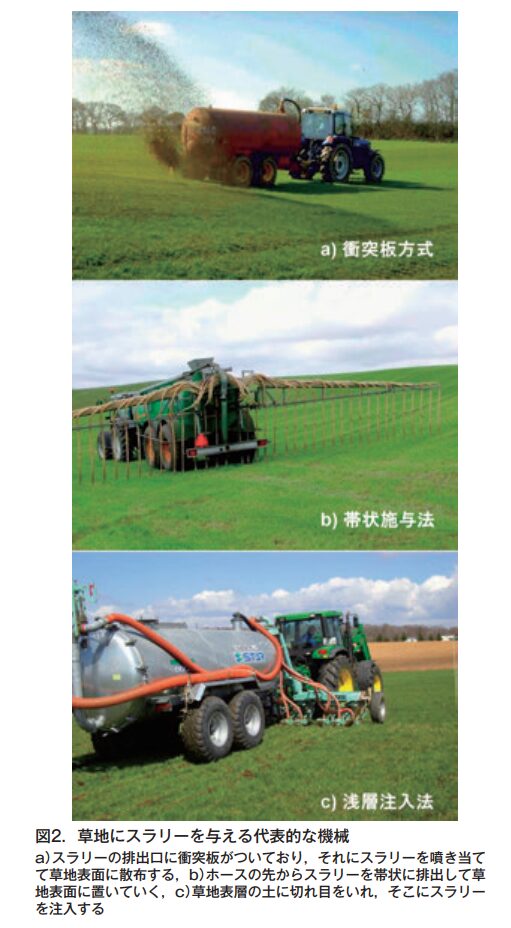

例えば,乳牛スラリーを草地の表面に与える時に利用する方法として,衝突板方式(スプラッシュプレート,図2-a),帯状施与法(バンドスプレッド,図2-b),浅層注入法(シャロウインジェクション,図2-c)などがある。このうち,わが国で一般的に利用されているのが衝突板方式である。この方式は他の与え方に比べて,スラリーが空気に触れやすいため,NH3揮散率が最も高い(図3)。この与え方に比較すると,浅層注入法なら揮散損失を77%削減でき,帯状施与法は揮散損失を36%削減するだけでなく,ふん尿散布後の悪臭強度を低下させる効果も大きい(図4)。

農業による環境汚染の抑制に積極的に取り組むEU(ヨーロッパ連合)では,先月述べたように,ふん尿由来Nの農地への投入量を最大170kg/haに法的規制している。それだけでなく,環境への悪影響が大きいNH3揮散を抑制するために,揮散率が高く,悪臭強度が強い衝突板方式による乳牛スラリー散布を禁止している。わが国ではこのような強い規制がないまま,家畜ふん尿による環境汚染問題が継続している。