第657号 2014(H26) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年1月

本号の内容

§肥料の進化(開発)でニーズに対応

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 田代 教昭

§処方箋で進める水田の土づくり

全農大分県本部営農支援検査センター

参与 小野 忠

§沖縄県宮古地域におけるカボチャの低収要因

——土壌および肥培管理について——

沖縄県農業研究センター 研究企画班

主任研究員 宮丸 直子

肥料の進化(開発)でニーズに対応

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 田代 教昭

新年明けましておめでとうございます。

平成26年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げます。

平成24年12月に第2次安倍政権が誕生し,経済回復を最大目標に大胆な金融政策,機動的な財政再建,民間投資を喚起する成長戦略の”3本の矢”を柱とする経済政策(アベノミクス)が掲げられました。日本経済は円安,株高による景況感の好転を受け,明るい兆しが見えてきたかと思われます。

一方,国内肥料事業を取り巻く環境は,農業就業者の平均年齢の上昇と就業人口の減少,耕作放棄地の広がり,施肥量の低減など今だ厳しい状況が続いております。

こうした中で,弊社はコーティング肥料の先駆者として長年にわたりコーティング尿素(LPコート,エムコート),コーティング複合肥料(ロング・エコロング)を開発販売してまいりました。そして,その歴史の中でコーティング肥料は,溶出型および溶出タイプの多様化,保証成分量の高成分化,被膜への分解性付与,溶出の特殊化とまさに時代のニーズを受けて進化をしてまいりました。

これらの進化したコーティング肥料は,関係諸先生方のご研究の成果に基づき「全量基肥施肥」・「基肥重点施肥」対応の肥料として施肥の効率化,環境負荷軽減などその時代時代で高い評価をいただいてまいりました。さらに昨今では,「水稲育苗箱全量施肥」としての「苗箱まかせ」が省力,環境負荷軽減,安定生産面から研究,生産等の各場面で注目を浴びていることは大変喜ばしいことと存じます。

弊社は,コーティング肥料の他に化成肥料(硫加燐安,燐加安,燐硝安加里),緩効性肥料(IB,CDU),水稲培土,園芸培土(与作)等多種多様の商品を取り揃えております。

新社発足から5年目の年を迎え,これらの多くの商品に加え,皆様方のご要望に応えるべくさらに進化した商品をご提供できるよう努力していく所存でございますので,これからも倍旧のご指導, ご鞭撻をお願い申し上げます。

最後に,本誌「農業と科学」も編集部一同内容の充実を図るよう努力してまいりますので,本年も益々のご愛読を深くお願い申し上げまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

処方箋で進める水田の土づくり

全農大分県本部営農支援検査センター

参与 小野 忠

1.水田の土づくりへの現状と課題

環境への配慮や良食味米指向のなかで,稲作指導の重点が安定多収から品質や食味重視へと移行し施肥量は減少している。昔から「稲は地力でとる」といわれるように,一定の収量水準を確保しつつ品質の良い米を生産するためには,土づくりによる地力の増強とこれに応じた適切な施肥が基本であり,必要な改良資材や堆肥の施用および深耕等の土づくりが果たす役割はこれまで以上に重要である。

多収穫水田は一般の水田に比べて作土深が深いことが指摘され,深耕も多収穫技術の一つである。近年,乳白粒の発生によって品質が低迷し問題になっている。乳白粒の発生には登熟初期の高夜温等の気象的要因が大きく関与するが,土壌の性質とも関係があり,中でも深耕が重要と考えられている。なぜならば,作土深が浅いと土壌からの養水分の供給量が少なくなり,登熟不良の原因となって収量や品質が低下すると考えられるからである。

2.処方護で土づくりの意欲を高める

著者は,土壌診断研修会等で農家に接する機会が多いが,新たな担い手として,サラリーマンをリタイアし,戦後,米作りと食糧生産を支えてきた親に代わって米作りに取組む農家に出会うことも多い。その中には,親から引き継いだ水田の土についてより深く知り,科学的に良好な状態で維持したいと思う後継者も多くいる。しかし,親の代も含めて自分の水田の土壌診断を受け,処方案を手にした農家は多くはいないであろう。

水田での土壌診断への過去の取り組みには,各県の試験場が実施してきた土壌調査等や行政施策として行なわれたものがある。最近のものでは,肥料高騰にともなう調査があり,低コスト肥料の導入を進める条件設定に活用された。今後は, このような好機を捉えて,土壌診断が一層土づくりに活かされることを望みたい。

水田の土壌調査は,調査の筆数が多いため,対象地域の中の代表地点について調査が行われており,調査地域の土壌養分の平均的な傾向をもとに,土づくり指導が行われてきた。農家は地域の情報を自分の水田土壌のものとしてとらえ土づくりの目標とするわけであるが,農家にとっては,地域情報と自分の圃場の情報の持つ意味合いはかなり異なると思われる。

一方,処方箋は,個々の水田土壌についての情報を伝え,その改良策を示しているわけであるが,これが農家の土づくりの意欲を高めることにつながるのではないかと期待する。そのためには,処方箋でどこまで水田の情報を提供できるかが課題となる。

水田の土壌診断の調査項目では,畑土壌の調査項目に有効態ケイ酸や遊離酸化鉄等が加わるが,さらに,作土深や地力窒素等の情報を提供していくことは,土づくりの課題を,広く,具体的に示していくことになり,農家の土づくりへの意欲を高めることになると期待される。また,水田土壌の特性上,土づくりによる土壌の変化は比較的小さく,効果が早急に現れ難いことから,3~5年毎,あるいは10年毎に調査を行うことを薦めたいが,その時の処方箋は水田土壌の地力変遷を示すものとして,大切に保管してもらいたいものである。

3.大分県の水田土壌の特色からみる土づくりの要点

雨水は土壌に浸透し土壌の岩石に含まれる養分を溶かし,やがて湧水となって河川となる。稲作では10a当たり約1500トンの潅漑水が必要で,水稲の生長に必要なケイ酸やミネラル成分の供給源となっており,水質と水稲の生育は密接な関係がある。

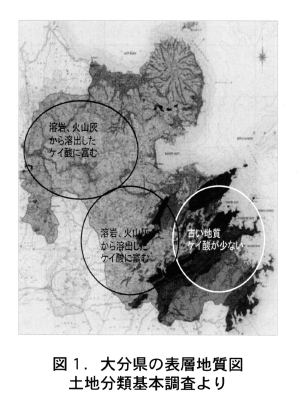

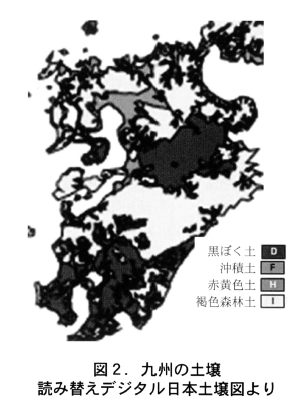

大分県は中央構造線が通り佐賀関から熊本県の八代に至っている。県南地域は中央構造線の南側にあり,北側とは地質が全く異なる(図1,2)。県の大部分を占める北側は9~13万年前の噴火による阿蘇火砕流や火山灰が覆っている。一方,南側は海底で堆積した堆積岩からなっており,海底にあった時代に水に溶け出しやすい成分はすでに溶け出ており,今日雨が降ってもなかなか成分は出てこないことになる。

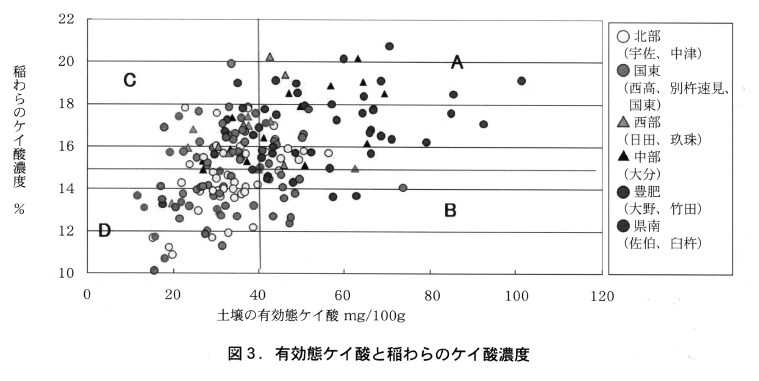

本県の土壌の有効態ケイ酸濃度は地域により大きく異なり,県南地域では低く,阿蘇の火砕流の影響の大きい豊肥地区では大変高い。図3に示した土壌の有効態ケイ酸濃度と稲わらのケイ酸濃度の関係をみると県南地域では有効態ケイ酸が少なく,稲わらのケイ酸濃度も低い傾向にある。これに対し,土壌のケイ酸濃度の高い豊肥地区では稲わらのケイ酸濃度も大変高い。

ケイ酸は収穫期の稲体の10~20%と大量に含まれ,ガラス質細胞を形成し水稲の健苗育成や生育,収量,玄米品質に関与する。稲の茎葉を硬くして受光体勢を良くし,食味の向上や倒伏防止やいもち病などの耐病性向上に関わる。水稲は,10a当たり稲わらに約60~100kgのケイ酸を吸収する。モミガラによる吸収も合わせると,約80~120kgに達する。さらに,水稲が吸収する以外にも圃場からの溶脱がある。給源は,最も多くが土壌からで,残り潅漑水からである。

本県の事例では,ケイ酸濃度の最も高い火山灰地帯を流域とする大野川で、約50ppm前後,最も低い堆積岩地帯を流域とする番匠川では約15ppm前後であることから,大野川では75kg,番匠川では約25kgのケイ酸が供給されることになる。ただし,この量が全て利用されるわけではない。ケイ酸の収支は,大野川流域では支出(水稲吸収+溶脱)150kg,収入(稲わら還元+河川水)100kgで50kgとなるが,有効態ケイ酸が多いので収支は0に近い。番匠川流域では支出60kg,収入25kgで収支は35kgとなるが土壌の有効態ケイ酸が少ないためケイ酸不足が生じる。よって,土壌や河川のケイ酸が少ない地域では,外からケイ酸資材を施用する必要があるとともに稲わらの全量還元が必要である。

高位生産の水田土壌にはケイ酸の供給力を高めるとともに,適正な濃度の遊離酸化鉄や地力窒素(可給態窒素)が維持され,さらには,適正な作土深を確保することが重要である。また,近年,石灰資材や堆肥の施用が減り,地質に起因する土壌養分の影響もあって,交換性の石灰,苦土,カリ濃度が低い水田も多く見られるため,これらの改良も必要である。またこれらの理化学性の改良,維持に加えて,適正な水管理を行っていくことが求められる。

4.作土深を農家自ら確認する

1)作土深の変遷

水田の作土には水稲の根の大部分が分布しており,養水分の吸収など水稲の生育を支える中心的部位であり,作土深は安定多収のための重要な要因といえる。1cmの厚さの土壌は,10aでは10tに相当するので,作土の厚さが少し増えるだけで水稲が利用できる養分の量は大きく増加する。県の地力保全対策事業の環境基礎調査結果によると,本県水田の作土深は昭和40年代に14~15cm程度であったものが,20年間で12から14cmの分布が多くなり1~2cm浅くなっている。

このように作土深が減少した背景には,農業の機械化の歴史と深い関わりがある。昭和40年代には,それまでの牛馬等での耕転から, トラクターや耕転機が導入され,その後大型トラクターの導入へと変遷していくことになる。同時に,兼業化が一気に進み,農作業の省力化が急速に進んでいった。これにより,耕転の高速化や休日の農作業でも稲作が可能となったが,皮肉なことに,作土深は減少していったと考えられる。

全農大分の土壌診断の処方箋には,土壌の化学性の分析項目に加えて,作土深が併記されている。農家が土壌診断の土壌を採取する際に,作土深を調査し,その数値と一緒に土壌診断を申し込むシステムである。現状では,振興局(普及センター)の協力のもとで,作土深を調査し土壌を採取するケースが多いが,生産意欲の高い農家あるいは農業法人等には,後述する地力窒素の調査を提供する代わりに作土深の調査を依頼することもある。

2)農家が行う作土深の調査法

作土深の調査は,調査に慣れていない人にとっては結構難しい。通常は,水稲作後の未耕転状態の圃場で,表層の土壌の断面に,地表面から力を加減しながら土を垂直に削り,移植ごての先の土の硬さが変わる位置までの深さを作土深としている。力加減が少しでも変わると,当年の作土深を貫いて,以前の耕起深と間違えてしまう。よって,農家が自ら調査を行うとなると,人により異

なった深さを測ることが起きるし,技術者でも複数の人数で行う場合には同様なことが起きることがある。

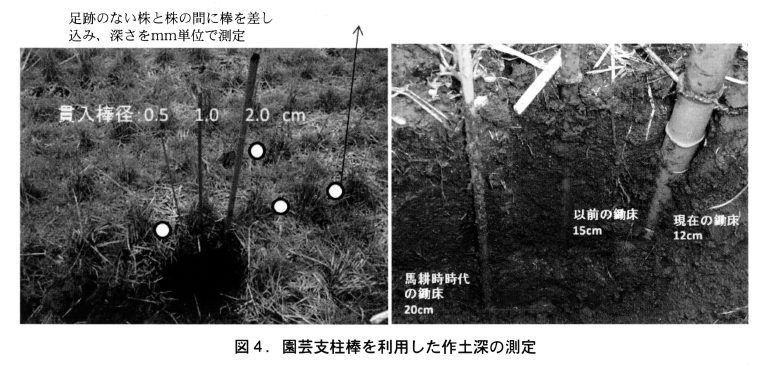

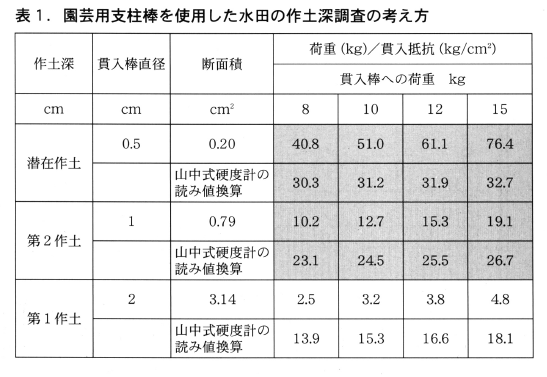

全農大分では,図4のような方法で,直径2cmの園芸用支柱棒(以下支柱棒)を稲株の間の足跡や機械の走行跡がない部分に垂直に差し込み,輪ゴムで地際部をマークして,貫入した深さを作土深としている。また,直径1cmの支柱棒の貫入した深さを便宜上第2作土深とし,さらに,直径0.5cmの支柱棒の貫入深を耕作可能な深さとしている。

直径2cmの支柱棒の場合,断面積は3.14㎠となる。これを土壌に貫入する力を,普通の体力の人が体重をかけないようにして貫入すると,約8~15kgの荷重がかかり,支持強度は2.5~4.8㎠/kgとなる。この支持強度の数値を山中式の土壌硬度計のスケール縮帳(読み値:mm)と支持強度(kg/㎠)の関係から,スケール縮帳を求めると14~18となり,同様に直径1cmの支柱棒では支持強度は10~19kg/㎠で,スケール縮長は23~26となる。直径0.5cmでは30以上のスケール縮長となる。つまり,支柱棒を貫入する人が異なっても,人の力加減の影響を受け難く,普通の人の力ならだれでも同じ読み値となることになる。なお,この調査方法と値は貫入時の摩擦抵抗を無視しているが,作土の摩擦抵抗は小さいので影響は少ないと考えている。

研究機関で調査した作土のち密度の結果をみると,概ね5~14で,作土直下の土層の硬度15以下である。支柱棒の貫入強度を山中式硬度計に読み替えた値は,作土のち密度以上であり,かつ作土直下のち密度以下であることから,この方法で,作土深を見つけることが可能である。また,直径1cmの支柱棒で、の第2作土深のスケール縮長は23~26 で,第1作土深以下の不連続な硬さの層を貫入し,このち密度の層で止まることになり,第2作土深と解釈しても良いのではないだろうか。

実際に現地での支柱棒の貫入深と移植ごてで作土深を探る調査の値を比べると,両者はほとんど一致する。ただ,耕盤のち密度が小さい湿田等の場合には断面を見ながら作土深の調査を行う必要がある。

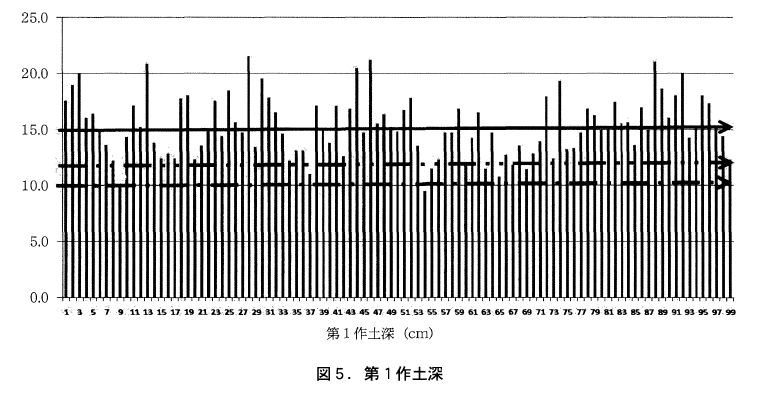

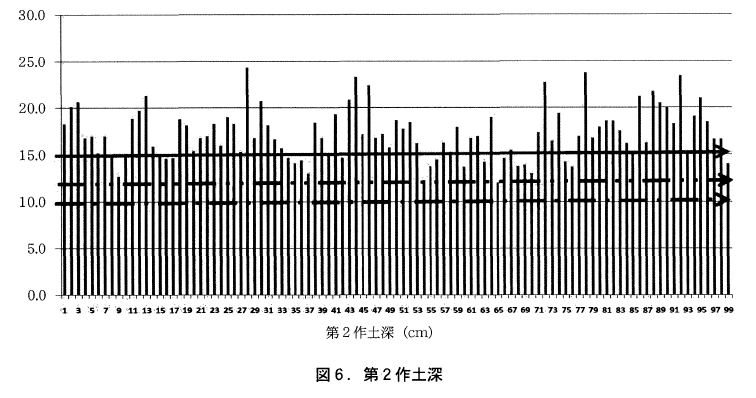

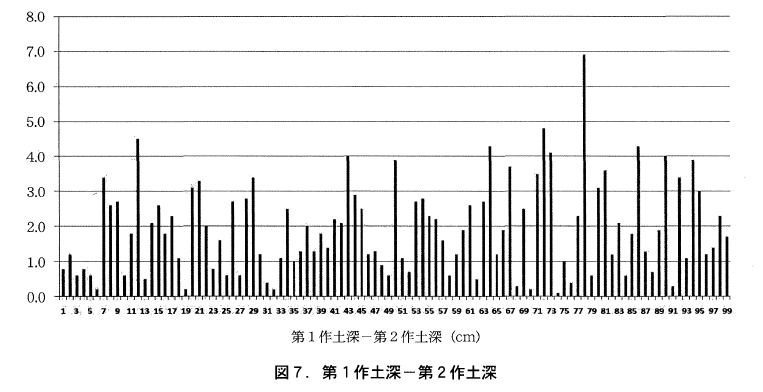

支柱棒を使った作土深の調査結果の一例を示すと,第1作土深は9~20cmで,第2作土深は,12~24cmの値を示しており,その差は約1~4cmであった(図5,6,7) 。第2作土深は以前の作土深とも見なすことができ,作土深の基準値である15cmが深耕の目標であるが,第2作土深までの土層は過去に耕起され,地力がある程度高いと見なせるので,一気に深耕する目標深になる。第1作土深が15cm未満の場合は, これまで15cmまで耕起された可能性が低いと考えられるため,一度に深耕することによる地力低下を防ぐため,2~3年かけて深耕するように注意喚起できるのではないだろうか。

本調査法は,農家が自分の圃場の作土深を自ら調査することができ,土壌診断の1項目として処方箋に記載されることで,土づくりの目標がより明確になるものと考えている。

5.処方箋で伝える土壌改良と施肥

多くの技術者や農家が土壌診断は化学性の分析と思っている。しかし,土壌診断での化学性の診断は土壌の診察の一部に過ぎない。作物生産の安定と向上には,根の張る深さ,排水性等の物理性改良が極めて重要で, これらの改良と一体的に取り組むことで土壌診断が一層力を発揮する。物理性の情報を詳しく処方箋に記載することは難しいが,前述の作土深の記載はその一環である。

分析値に対する適正判定は,県の基準を元に行っているが,基準より低い場合や反対に高い場合には,その程度によってコメントで土壌改良の必要性に強弱をつけている。

改良資材については,ケイ酸資材,ケイ酸・鉄資材,苦土資材,カリ資材の施用を処方しているが,ケイ酸資材については,石灰および苦土の改良目標値で施用量を決め,有効態ケイ酸や遊離酸化鉄の濃度に応じてケイ酸・鉄資材を処方する。石灰,苦土が適正な土壌で,有効態ケイ酸や遊離酸化鉄が基準より少ない場合は,年間100~150kg/10aの施用を処方する。また,水稲-麦-大豆体系での麦,大豆栽培には,石灰,苦土の改良とともに,微量要素,特にホウ素が欠乏している圃場が多いため,これらを含む改良資材を処方する。

処方箋には,土壌分析の結果とその改良目標に基づいた改良資材を処方する。また,必要に応じて,地力窒素(可給態窒素)を測定し,地力の向上や維持の必要性を示す。地力窒素の測定には,畑土壌を対象にした簡易法(熱水抽出後に抽出された有機態窒素をペルオキソ2硫酸カリウムで硝酸態窒素に酸化し,RQフレックスで測定する方法)を採用している。水田土壌の調査としては実態に合わない土壌もあるが,簡便で高価な機器も不要であり,有益な結果が示されることから,依頼側の調査協力が得られる場合に限り調査を行っている。処方箋を農家に渡す場合には,地力窒素の値の大きさと農家の栽培上の経験や実感を突き合わせて評価してもらっている。

施肥設計では,地域の慣行施肥での,分施,元肥一発型施肥の処方を記載し,有効態リン酸や交換性カリ濃度に応じて,標準施肥,低PK肥料を処方し,元肥一発型施肥では,エムコート45(15-15-15)と522(15-12-12)を処方する。

本県の水田土壌には、地質の影響により交換性カリ濃度が10mg以下,中には5mg前後の圃場も多く,有効態リン酸のみでは低コスト肥料を導入できない場合もあり,交換性カリ濃度も考慮した処方を行う必要がある。

このような水田土壌の情報を処方箋で伝えることで,農家は自分の水田土壌の実態を理解し,場合によっては深刻に受け止め多少のコストと労力を要してでも土壌改良を行う気運が高まれば,処方箋で進める水田の土づくりが威力を発揮するものとなる。

沖縄県宮古地域におけるカボチャの低収要因

——土壌および肥培管理について——

沖縄県農業研究センター 研究企画班

主任研究員 宮丸 直子

1.はじめに

沖縄県宮古地域は,沖縄本島の南西約300kmに位置し,宮古島や多良間島等8つの有人島からなる。亜熱帯性気候に属し,年平均気温は23.6℃と年間を通して温暖である。この気候を活かして,国内他産地の端境期に当たる冬春期に野菜栽培がおこなわれている。露地野菜ではカボチャ栽培が盛んであり,宮古島市は県の拠点産地に認定されている。

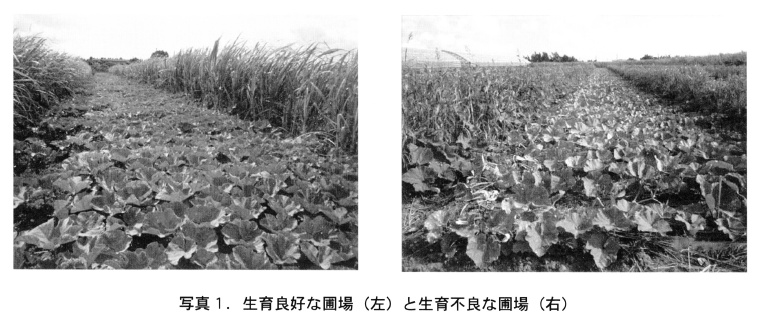

宮古地域のカボチャ栽培は,栽植密度約500本/10a,親づる1本仕立ての1果採りで主におこなわれている。平均単収が県の目標単収1,300kg/10a(沖縄県農林水産部,2013)に比べて低く推移していることが問題である。宮古地域の中では多良間島の単収が宮古島に比べて高い傾向にあり,地域内における農家間の差も大きい(写真1)。また,近年は低温や寡日照等の異常気象による単収低下も発生している。

そこで,宮古地域におけるカボチャの低収要因を明らかにするため,今回,生産基盤である土壌と生産性に大きく影響する肥培管理について,宮古島と多良間島を対象に実態調査をおこなった。

2.調査方法

1)土壌理化学性実態調査

平成23年10月中旬~11月中旬に播種した宮古地域のカボチャ畑52圃場(宮古島:41圃場,多良間島:11圃場)を調査圃場とした。施肥の影響が少ない収穫期または栽培後に各圃場6ヶ所から作土を採取し,混合して1試料とし,土壌化学性(pH,EC,腐植,可給態リン酸,可給態窒素,陽イオン交換容量,交換性塩基類)を分析した。また,硬盤層が出現する深さを数ヶ所の圃場につい

て検土杖で確認したところ,硬盤層のち密度は山中式硬度計の読みでおおよそ25mmであった。

2)肥培管理実態調査

1)で調査をおこなった園場の肥培管理について,農家に聞き取り調査をおこなった。2筆以上栽培している農家も含まれたため,調査農家数は宮古島36人,多良間島11人であった。この農家数は,宮古島におけるJA出荷農家数の43%,多良間島では69%に相当する。調査項目は,心土破砕の有無,施用した堆肥の種類および施用量,化学肥料の種類および、施用量とした。また,平成23年度のカボチャ単収についても聞き取りをおこなった。

3.結果および考察

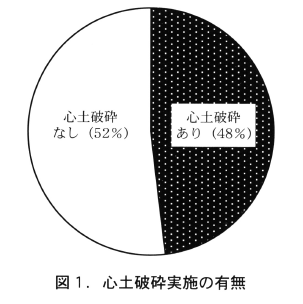

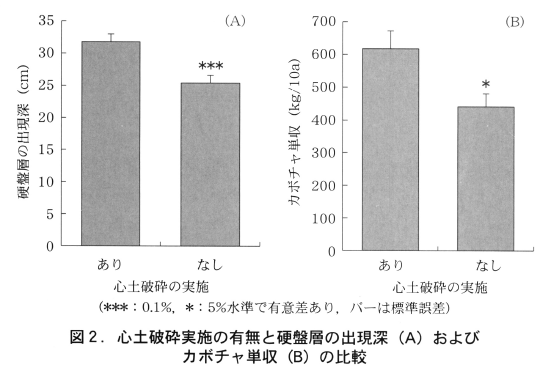

宮古地域に広く分布する土壌は島尻マージ(石灰質の暗赤色土)であり,重粘質で下層土が非常に硬くなりやすい(渡嘉敷,1993)。そのため,播種前に心土破砕をおこなうことが望ましいが,プラウやプラソイラ一等による心土破砕がおこなわれていたのは,調査圃場のうち48%の25圃場であった(図1)。心土破砕実施の有無によって硬盤層の出現深は有意に異なり,心土破砕を行なった圃場は32cmと深く,行なわなかった圃場は25cmと浅い傾向であった(図2) 。カボチャ単収も心土破砕によって違いがみられ,心土破砕を行なった圃場は平均620kg/10a,行なわなかった圃場は平均440kg/10aと大きな差があった(図2)。これらのことから,宮古地域におけるカボチャ単収増加のためには,心土破砕によって土壌を膨軟にし,作土深を深くする土壌管理が重要であると考えられた。

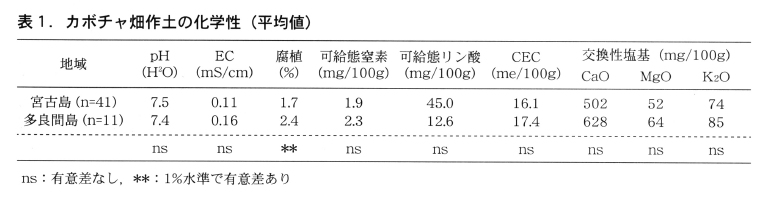

宮古島と多良間島の土壌化学性を比較すると,腐植は多良間島が有意に多く,可給態窒素も高い傾向にあった(表1)。可給態リン酸は宮古島が高い傾向にあり,その他の土壌化学性には大きな違いはみられなかった。

施用した堆肥の種類は両地域で大きく異なり,宮古島では鶏ふん堆肥が多く,多良間島では牛ふん堆肥が多かった(図3)。宮古島の鶏ふん堆肥は300kg/10a,多良間島の牛ふん堆肥は4t/10aを目安に施用されていた。

このような施用有機物の種類および施用量の違いが,多良間島のカボチャ畑土壌における腐植や可給態窒素の高さを反映していると推察された。沖縄県野菜栽培要領の施肥基準では,カボチャ定植前に堆肥を2.5t/10a施用することとなっており(沖縄県農林水産部,2013),今後宮古島において適正な堆肥施用を推進していく必要があると考えられる。

また,宮古島の可給態リン酸と交換性加里,多良間島の交換性加里は,県の土壌診断基準(可給態リン酸:10mg/100g以上,交換性加里:19~38mg/100g,沖縄県農業試験場,1979)を大きく超えているため(表1),リン酸および加里については減肥による施肥コスト低減の可能性が示唆された。

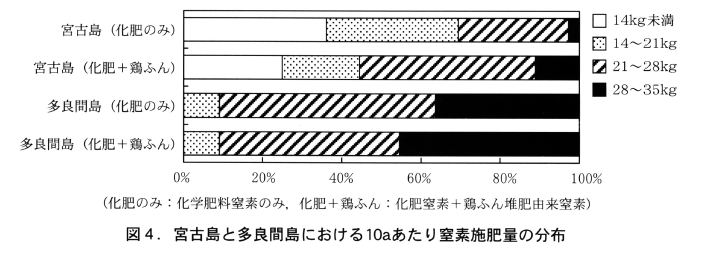

沖縄県野菜栽培要領におけるカボチャ半促成栽培の化学肥料窒素施肥基準は28kg/10aである。しかし,今回の調査では,施肥基準に比べて窒素施肥量が不足している農家が多かった(図4)。鶏ふん堆肥からの窒素無機化量(棚橋・矢野,2004より試算)を化学肥料による窒素施肥量に加えても,宮古島では約90%,多良間島では約55%の農家が施肥基準を満たしていないと推定された。

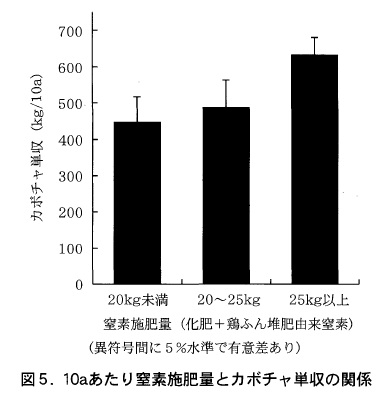

特に宮古島では,化学肥料の窒素施肥量が施肥基準の半量以下である農家が約40%を占めていた。また,窒素施肥量が多いほどカボチャ単収は高い傾向が認められた(図5)。これらのことから,窒素施肥量の不足もカボチャ低収の一因であると考えられた。

以上のことから,宮古地域におけるカボチャ低収要因は,心土破砕の不徹底,堆肥施用量の不足,窒素施肥量の不足であり,カボチャ安定多収のためには,これら土壌管理および施肥管理に関する問題を早急に解決する必要があると考えられる。

参考文献

●沖縄県農業試験場 1979

地力保全基本調査総合成績書,p.277

●沖縄県農林水産部 2013

沖縄県野菜栽培要領,p.61-65,p.268

●棚橋寿彦・矢野秀治 2004

鶏ふん堆肥の窒素含量に基づく肥効推定法

土肥誌,75,257-260

●渡嘉敷嘉浩 1993

沖縄に分布する島尻マージおよびジャーガルの土壌特性

ペドロジスト,37,99-112