第683号 2016(H28) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年7月

本号の内容

§ワンタッチ肥料によるミカン幼木の年1回施肥技術

愛知県東三河農林水産事務所

農業改良普及課

主任専門員 栗田 恭伸

(前 愛知県農業総合試験場 園芸研究部 常緑果樹研究室)

§低PK一発肥料による水稲栽培への影響

京都府農林水産技術センター

農林センター

河瀬 弘一

ワンタッチ肥料によるミカン幼木の年1回施肥技術

愛知県東三河農林水産事務所

農業改良普及課

主任専門員 栗田 恭伸

(前 愛知県農業総合試験場 園芸研究部 常緑果樹研究室)

2014年度の愛知県のウンシュウミカン栽培面積は,1450haである。ウンシュウミカン(以下ミカン)は,1960年代より全国で栽培が奨励され,本県でもピークの1975年には3720haとなった。しかし,当時の植栽樹は樹齢40年を越え,生産性低下が懸念されるため,ここ数年,産地では積極的に更新を進めており毎年約20,000本の苗木が導入されている。

その際,産地では,苗木・幼木育成用の施肥体系を組み,年5回の施肥を各作業の合間に行っているが,回数も多く,適期を外れることや施肥が省かれてしまうこともある。

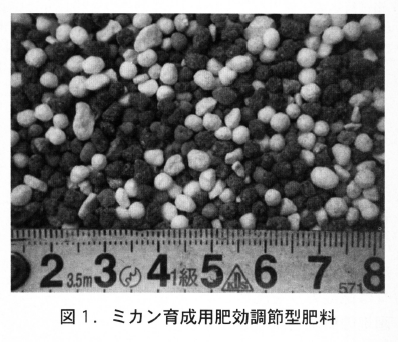

そこで,施肥回数の削減と安定的な肥効獲得を目的に,愛知県農業総合試験場とJAあいち経済連との共同研究で,年1回の施肥で済むミカン育成用肥効調節型肥料(商品名:かんきつ苗木ワンタッチ,以下ワンタッチ肥料)を開発したのでここに紹介する。

肥料の概要

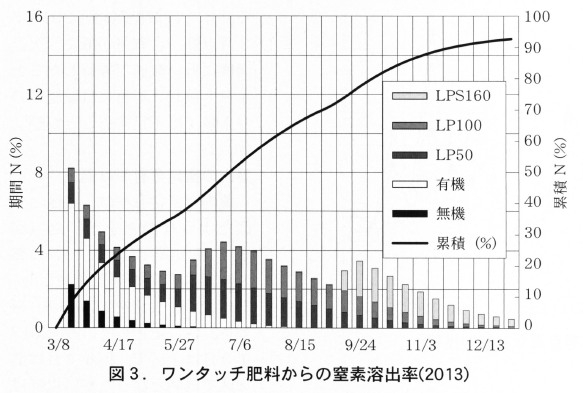

ワンタッチ肥料は,バルクブレンディング(略:BB)肥料(N 12%-P2O5 7%-K2O 8%)である(図1)。窒素として,被覆尿素(ジェイカムアグリ(株)製,商品名:LPコート)のリニアタイプ50日溶出型を27%,同100日溶出型を27%,シグモイドタイプ160日溶出型を20%,有機態窒素肥料を20%,無機態窒素肥料を6%配合し,生育期間中窒素切れしないよう設計した。リンは有機化成,リン酸二アンモニウム,過リン酸石灰を,カリは硫酸カリを配合した。

園地の概況と試験区の概要

2012年3月,愛知県蒲郡市の農業総合試験場ほ場(土壌群:褐色森林土)に,「宮川早生」1年生苗を畝間1.75m×株間2mで、植栽した。試験開始は,2012年は根傷みを考慮し6月上旬から,2013年と2014年は3月上旬とした。

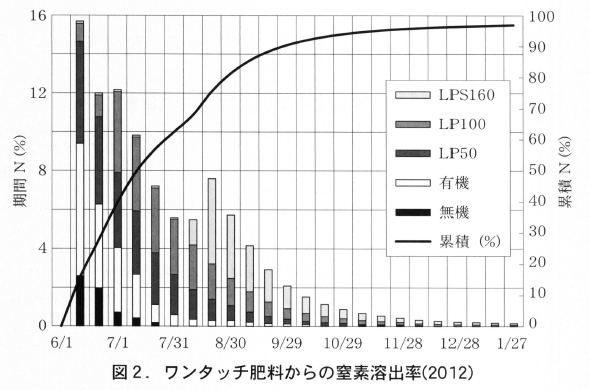

試験区は,ワンタッチ肥料による年1回区と,同肥料で窒素を20%削減した年1回減肥区,慣行肥料(有機化成特1号)による慣行区の3区を設定した。肥料は,樹冠下に均等に表層施用した。施肥量は,樹齢に合わせて増量した(表1)。試験区は1区3樹3反復とした。

途切れることのない窒素の溶出

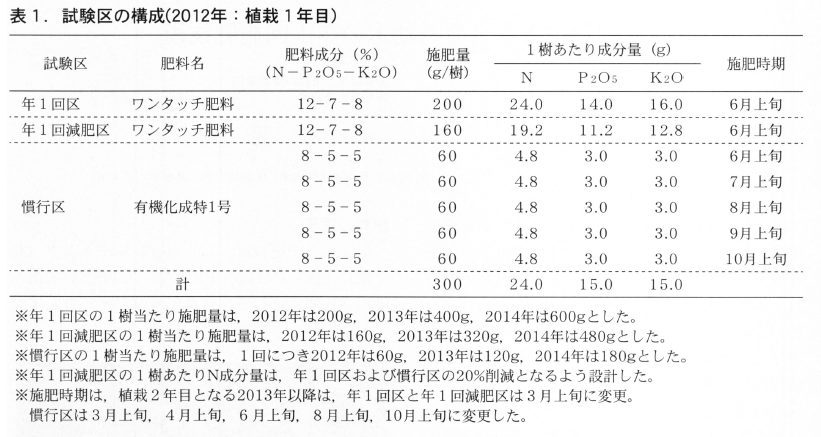

ワンタッチ肥料からの窒素溶出試験を2012年,2013年に行った。2012年は6月上旬から,2013年は3月上旬から開始した。その結果,窒素溶出率は, 2012年は6月下旬に20%,7月下旬に50%,8月下旬に80%を超えた。2013年は,4月中旬に20%,7月上旬に50%,10月上旬に80%を超えた。2か年とも地上部生育中に溶出が途切れることはなかった(図2,図3)。

ワンタッチ肥料に配合されている被覆尿素は,温度によって溶出速度が変化する。また,表層施用での窒素溶出は,土壌混和した場合に比べ溶出が遅れ,特にシグモイド型でその傾向が強くなるといわれている。今回の試験においても被覆尿素からの窒素溶出が80%を超えるまでの日数は,メーカーが表示する溶出期間に比べ遅れがみられた。今回,開発したワンタッチ肥料に用いた被覆尿素等の組み合わせは,蒲郡市の平均気温によるシミュレーション値および過去の溶出試験結果を参考に行った。その結果,生育中,窒素溶出が途切れることはなかった。しかし,被覆尿素を使い新たに配合肥料を開発する場合,窒素溶出の遅れを計算したうえで,慎重な設計が必要と考えられる。

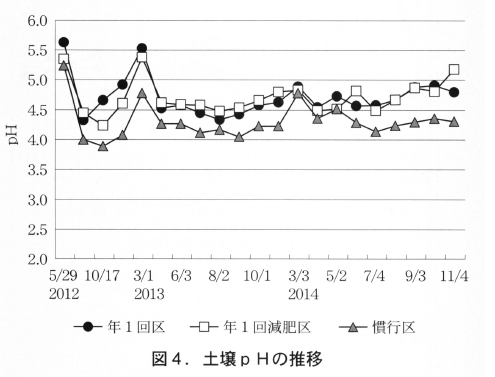

土壌pHの低下を抑制

年1回区,年1回減肥区とも,慣行区に比べ土壌pHの低下が抑制された(図4)。抑制された要因として,ワンタッチ肥料に含まれる被覆尿素やリン酸二アンモニウムが無硫酸根肥料であることが考えられる。

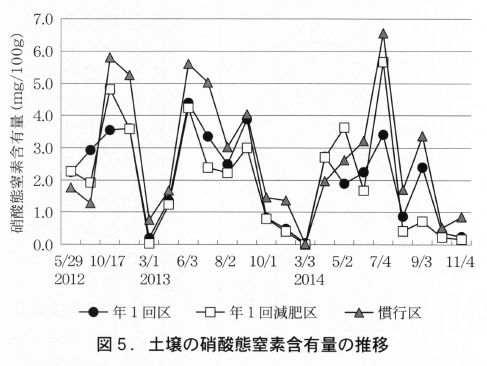

土壌の硝酸態窒素含有量は,年1回区,年1回減肥区とも慣行区に比べやや低く推移し,年1回減肥区は,他区よりも低くなることが多かった。愛知県でのミカンの土壌中硝酸態窒素の欠乏濃度は0.5mg/100g以下であるが,年1回区年1回減肥区とも,3月や11月にこの濃度を下回ることがあった(図5)。この原因としては,3月は施肥前であること,11 月は溶出した尿素から硝酸態窒素への変化が温度の低下に伴い遅れることや,ミカンの生育量増加に伴い窒素吸収量が増加したことで,土壌中の含有量が低下したものと考えられる。年1回減肥区は,2014年8月以降,含有量が低く,欠乏濃度に近い数値で推移したことから,植栽3年目には減肥区の窒素量では不足することが懸念される。

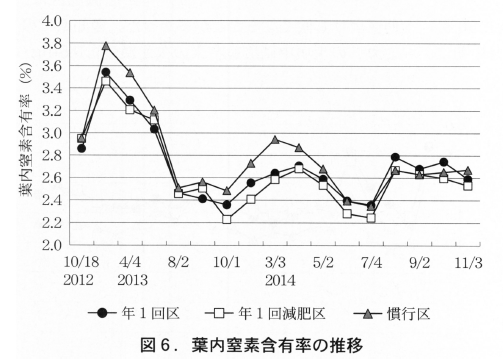

葉内の窒素含有率は適正

葉内窒素含有率は,各区とも似たような動きを示した(図6)。愛知県では,ミカンの葉内窒素含有率の適正値を2.5~3.0 %とし,欠乏を2.0 %以下,過剰を3.3%以上としている。2013年3月は全区で,同年4月は慣行区で過剰となったが,以降は各区ともほぼ適正値で推移し,欠乏することはなかった。年1回区は,慣行区に比べ2014年5月まではやや低かったが,同年6月以降は同じかやや上回るようになった。また,年1回減肥区は,他区に比べ低いことが多かった。

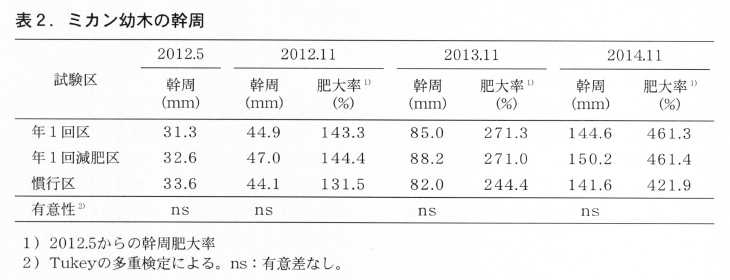

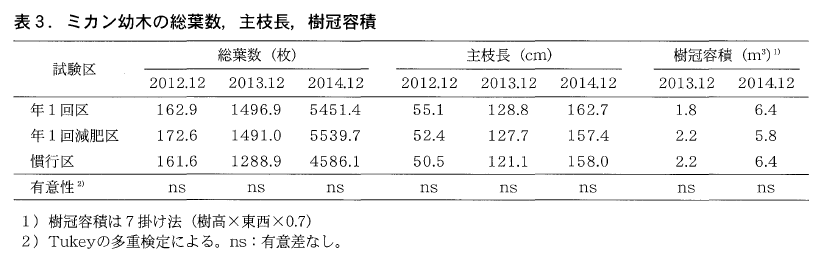

幼木の幹周は,年1回区,年1回減肥区とも慣行区と差はなかったが,肥大率は,年1回区,年1回削減区は慣行区よりも大きい傾向がみられた(表2)。総葉数,主枝長,樹冠容積は,年1回区,年1回減肥区とも慣行区と差はなかった(表3)。

まとめ

試験の結果,ワンタッチ肥料からの窒素溶出は,ミカンの地上部生育中に途切れることはなかった。土壌およびミカン樹体に及ぼす影響は,窒素量が慣行と同等の場合,土壌pHの低下を抑制し,葉内窒素含有率は適正となり,生育に差は見られないことがわかった。一方,窒素を慣行より20%削減した場合,土壌中の硝酸態窒素含有量および葉内窒素含有率が低くなる傾向を示した。よって,ワンタッチ肥料は,慣行と同等の窒素量とすることで,年1回の施肥で十分な肥効を得ることができると推測される。

利用上の留意点としては,育成1年目は根傷み防止のため6月上旬に2年目以降は3月上旬に施用する。急傾斜地では,被覆尿素の流亡を防ぐため施用後土壌と混和することが望ましい。

最後に,ワンタッチ肥料は2016年からJAあいち経済連を通じて販売を開始し,愛知県内のミカン産地で利用が始まっている。

低PK一発肥料による水稲栽培への影響

京都府農林水産技術センター

農林センター

河瀬 弘一

1.はじめに

京都府は中山間地が7割を占め,水田率が8割と高く,稲作は地域農業の要となっているが,この20年間で米の産出額は39%減少し,担い手も減少している。このような状況を踏まえて京都府では,水田農業の安定化を図るために,消費・需要に即した売れる米づくりを推進するとともに,低コスト・省力化技術の導入を進めることとしている。

低コスト化技術に関しては,世界的な資源枯渇を背景とした肥料価格高騰を踏まえ,京都府では平成20年に堆肥等の利用を前提とした「肥料価格高騰に対応した技術対策」を発表したが,今後は,肥料コストを減ずるための技術対策が重要となる。

そこで,原料を海外に依存するリン酸,カリの含有量を減じた肥料(低PK肥料)が水稲の生育,収量,品質に及ぼす影響を明らかにし,効率的施肥法を確立するための資料を得る目的で,低PK一発肥料の連年施肥試験を平成21年度から6年聞にわたって実施したのでその結果を紹介する。

2.試験方法

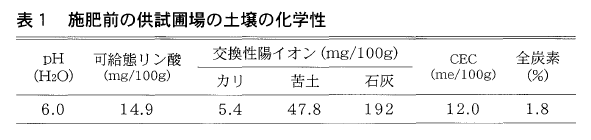

試験は京都府農林水産技術センター農林センター丹後農業研究所の所内圃場において実施した。供試圃場の土壌の種類は,中粗粒グライ土(新山統)である。本試験実施前の供試圃場の土壌化学性は表1のとおりであった。

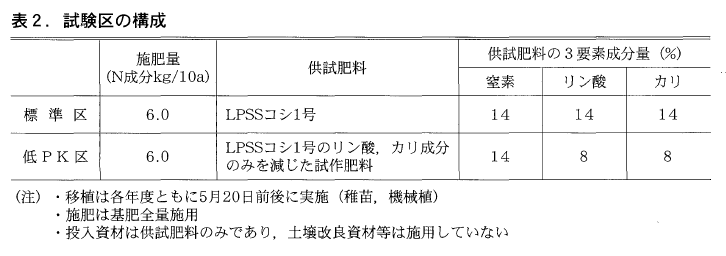

肥料は,丹後地域で広く使用されているLPSSコシ1号を標準肥料とし,同肥料のリン酸及びカリ成分のみを減じた試作肥料を供試した。施肥は田植前4~5日に窒素成分6kg/10aを全量施用した(表2)。試験区の規模は1区150㎡とし,2反復で実施した。供試品種は「コシヒカリ」である。収穫後に稲わらを全量圃場へ還元しているが,試験圃場への投入資材は供試肥料のみであり,土壌改良資材等は施用していない。なお,供試した試作肥料は,現在「LP488ヒノ1号」として市販されている。

3.結果

(1))葉色及び茎数の推移

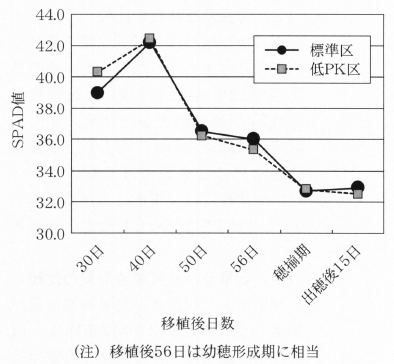

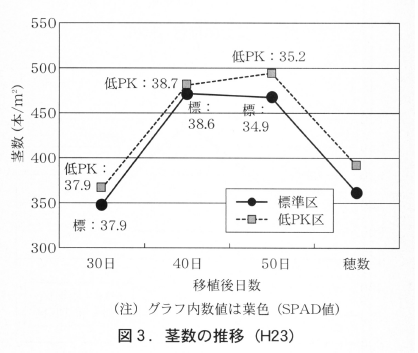

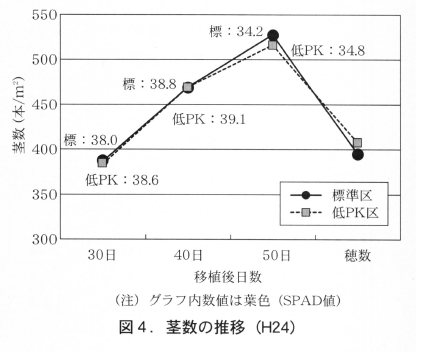

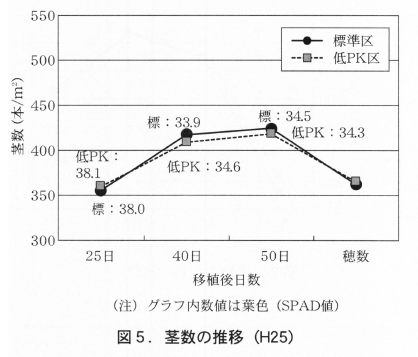

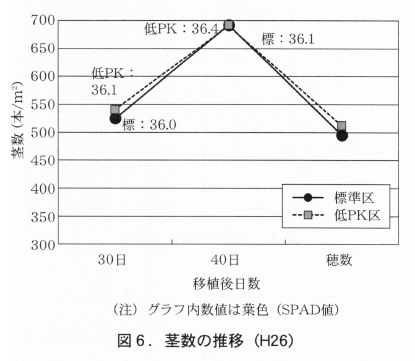

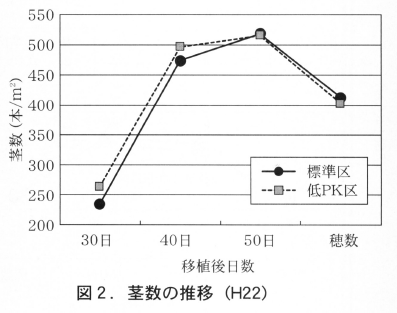

葉色は,平成22年度は移植後30日から出穂後15日まで定期的に,23年度以降は移植後30,40,50 日に調査した。平成22年度の調査の結果,低PK区,標準区ともに生育期間を通じて同様の値を示した。平成23年度以降も分げつ期のみの調査結果ではあるが,両区に差は認められなかった(図1,3~6)。

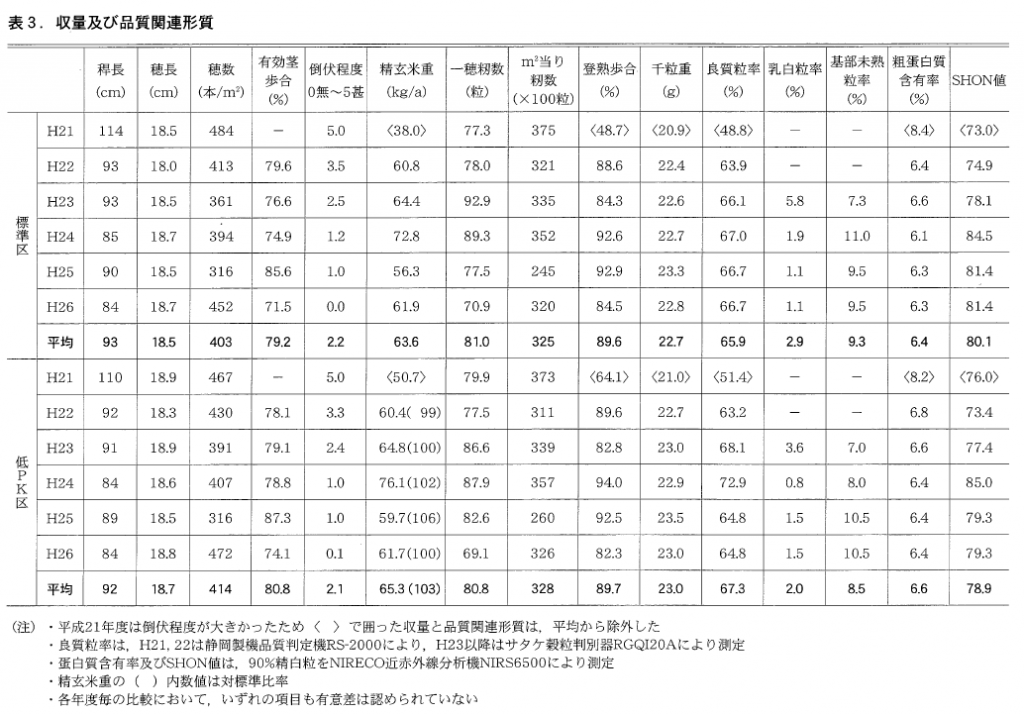

茎数は,平成23年度の最高分げつ期(移植後50日)の値が低PK区でやや多くなり,穂数も低PK区が標準区に比べて約8%多くなった。しかし, この現象は平成23年度のみであり,他の年度の茎数は両区でほぼ同様に推移した。低PK区の穂数は平成23年度を除き,標準区比96%~104% の値を示した(図2~6,表3)。

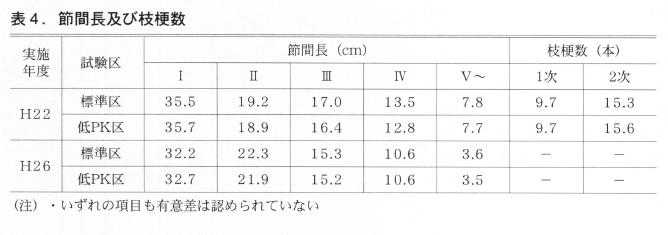

(2)稈長及び穂長の比較

稈長及び穂長は,試験期間を通じて両区で差は認められなかった。節間長を平成22年度と26年度に,枝梗数を平成22年度に調査した結果,共に両区で差は認められず,稈長及び穂長に差がないことを裏付けるものであった。倒伏程度は,年度により異なるものの,区間差は認められなかった(表3,4)。

(4)収量及び品質関連形質の比較

倒伏により収量及び品質関連形質が影響を受けた平成21年度を除き,収量及び収量構成要素に両区で有意差は認められなかったが,平成24年度及び25年度の精玄米重は,低PK区が標準区に比べて5~6%多くなった。この収量差は,24年度が低PK区の一穂籾数を除く収量構成要素が標準区に比べてやや高かったこと,25年度が低PK区の一穂籾数が標準区に比べて多かったことによるものであり,両年で結果を異にした。外観品質及び食味関連形質(蛋白質含有率,SHON値)は,年度に係わらず両区ほぽ同様の値を示した(表3)。

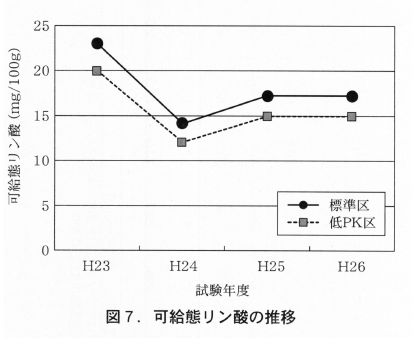

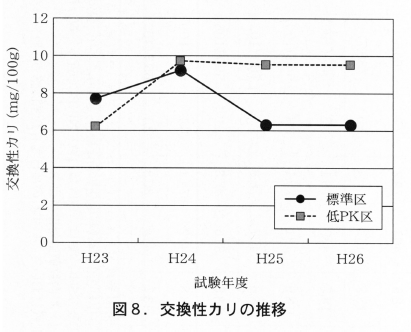

(4)土壌の可給態リン酸及び交換性カリの推移

対角線法により,移植前に各区5カ所より土壌をサンプリングし,土壌中の可給態リン酸及び交換性カリを調査した(22年度は欠測)。

可給態リン酸は,低PK区では標準区よりも低く推移したが,試験年次を重ねても減少する傾向は認められなかった(図7)。

イネに対する影響については,分げつ抑制や赤枯れ症状等,リン酸不足によるものと思われる症状は試験年次を重ねても現れることはなかった。

交換性カリについても減少傾向が認められず,低PK区と標準区間においても一定の傾向は認められなかった(図8)。

なお,葉色の推移に両区で差が無かったことに加えて,茎数の推移,節間長,枝梗数,登熟歩合,千粒重等も両区で同様の値を示したことから,生育の各ステージにおける窒素肥効には両区で差が無いものと推察された。

4.最後に

水稲作におけるリン酸減肥の基本指針(農研機構)によると,有効態リン酸が10~15mg/100gの場合には各地の土壌条件に応じて標準施肥量~その半量の施肥量を,15mg/100gより大きい場合には半量の施肥を推奨する,としている。本試験においても,リン酸及びカリを慣行栽培の57%に減肥した栽培を6年間継続した段階で,水稲の生育,収量は慣行栽培と同等であり,外観品質及び食味関連形質の低下も認められていない。

本稿で紹介した水稲に対するPK削減の影響調査は6年間のものであるが,一つの事例として参考になれば幸いである。なお,本試験は現在も継続して実施しており,引き続きリン酸,カリの減肥の影響を追跡調査することとしている。

引用

●「肥料価格高騰に対応した技術対策」2008年度

専門技術情報(第5号),京都府農林水産部研究普及ブランド課

●2009~2014年度

京都府農林水産技術センター農林センター丹後農業研究所試験成績書

●「水稲作におけるリン酸減肥の基本指針」農研機構