第690号 2017(H29) .05発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成29年5月

本号の内容

§水稲湛水直播の苗立ちを安定化するためのべんモリ種子被覆

(国研) 農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター 水田作研究領域

原 嘉隆

§〈産地レポート〉

「JAぎふ管内 農事組合法人 巣南営農組合」のご紹介

ジェイカムアグリ(株)「農業と科学」編集部

§鹿児島県茶園土壌の地力実態と土づくり

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

水稲湛水直播の苗立ちを

安定化するためのべんモリ種子被覆

(国研) 農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター 水田作研究領域

原 嘉隆

1.はじめに

国内の水稲作は海外に比べて生産費が高く,高齢化による担い手の減少が深刻となっている。苗を作らずに水田に種子を直接播種する直播は,低コストで省力な技術として期待されてきた。しかし,国内の直播の普及面積は,増加傾向にあるものの,まだ2%を超えない程度である。

直播面積の大半を占めるのは,代かき水田で行う湛水直播で,苗立ち不良が起きやすいことが問題である。この原因は水を張った水田では生育に必要な酸素が不足するためなので,酸素を供給するためにカルパー(過酸化カルシウム粉粒剤)を種子に被覆し,さらに播種後は水田の水を落として空気を入れる落水管理が行われてきた。しかし,被覆の資材費や手間が大きいことから,より低コストで省力な技術が求められている。

近年,種子に鉄粉を被覆して酸素が十分ある土壌表面に播種する鉄被覆直播が開発され,普及しつつある。鉄被覆種子は,雀に食べられにくく,流されにくい。また,鉄被覆は播種のかなり前でも実施できる。省力的に安定した苗立ちを確保できる。ただし,被覆後の種子が発熱するので,その対応に手間がかかることや,被覆種子が埋没すると苗立ち不良になるという問題もある。

2.硫化物イオンによる苗立ちの阻害

かつて,湿田などにおいて,暑い夏を経た後に水稲の生育が衰える「秋落ち」と呼ばれる現象が生じた。この現象は,酸素とその代替物も消失してしまう還元的条件において有害な硫化物イオンが生成し,根を傷めることによって生じる。対策として,基盤整備による乾田化に加えて,栽培途中の中干しを励行するとともに,硫化物イオンを不溶化させる鉄資材の施用,および,硫化物イオンの元となる硫酸イオンを含んだ肥料を控える指導がなされた。これらの対策によって,秋落ちはあまりみられなくなった。

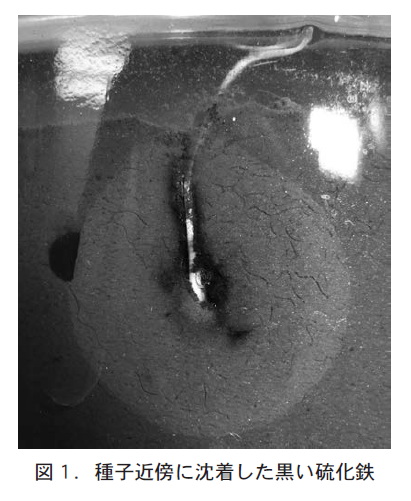

硫化物イオンが涼しい春の直播でも生成するのか,そして,水稲の苗立ちを阻害するのかは不明であった。硫酸イオンを含む窒素肥料である硫安(硫酸アンモニウム)を施肥して種子を土壌中に播種すると,出芽はするがその後に萎れて苗立ちしない。このとき種子近傍は局所的に著しく還元的となり,黒い硫化鉄が沈着する(図1) 。種子近傍では硫化物イオンが生成し,苗立ちを阻害していると示唆された(Hara 2013a, b) 。

3.モリブデンによる硫化物イオンの抑制

植物の微量元素であるモリブデンは,通常,モリブデン酸イオンとして存在し,硫化物イオンの生成を抑制することが報告されている。そこで,モリブデン化合物で種子を被覆すると,苗立ちが改善した(図2) 。安価な三酸化モリブデンでも十分な効果が得られた(Hara 2013c) 。

4.ポリビニルアルコールによる固着

カルパーや鉄では種子に付着させるために石膏を用いる。石膏(硫酸カルシウム)に含まれる硫酸イオンは還元的条件で硫化物イオンとなって苗立ちを阻害する。ただし,カルパー被覆種子は,過酸化カルシウムが分解して無くなるまで酸化的条件に保たれるので,硫化物イオンは生成しない。また,鉄被覆種子は,酸化的な土壌表面に播種されるので,硫化物イオンの害は受けない。しかし,なんらかの事情で還元的となった場合,石膏に含まれる硫酸イオンから硫化物イオンが生成することが懸念される。そこで,本技術では硫酸イオンを含まない固着剤として,安価なポリビニルアルコール(PVA)を用いることにした。

5.酸化鉄による加重

種子に三酸化モリブデンを付着しただけだと,重さはほとんど変わらず,播種時に流されやすい。そこで,種子を加重することにした。

鉄被覆では,被覆層を固めるために,還元鉄を酸化させて錆を成長させる。この過程は発熱するので,種子が障害を受けないように放熱する管理に手間がかかる。そこで,本技術では,既に錆びている酸化鉄をPVAで固着することにした。

また,鉄被覆では,苗立ちが良い表面播種とするため,種子が流されないように種子の0.5倍重の資材を被覆する。本技術では,資材費を抑制するため,土中播種とし,資材を減らすことにした。種子の表面を酸化鉄で覆う程度でも,種子は水に馴染みやすくなり,流れにくい傾向があった。

6.被覆資材(べんモリ資材)

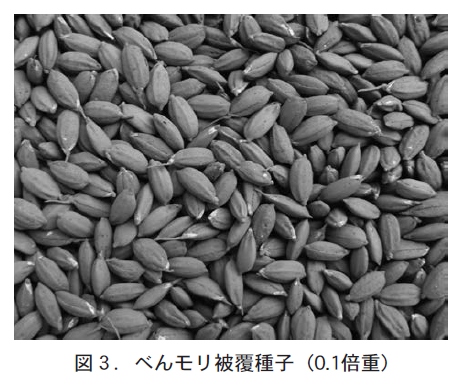

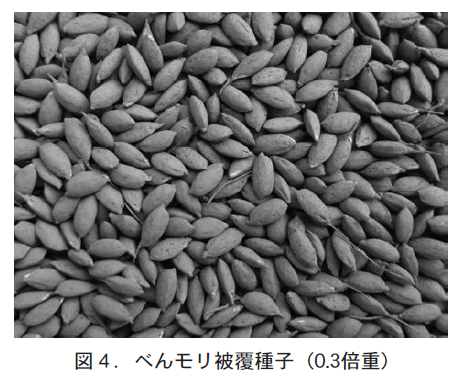

これらを踏まえ,三酸化モリブデンは種子の0.5%重,酸化鉄は種子の0.1倍重または0.3倍重,PVAは酸化鉄の1%重とした。酸化鉄を意味する「べんがら」と「モリブデン」にちなみ,この混合資材を「べんモリ資材」と呼ぶ。

べんモリ資材は農機メーカーなどから購入できる(web公開の「水稲べんモリ直播マニュアル」に購入先を記載) 。0.1倍重用と0.3倍重用の2種類がある(図3,4) 。0.3倍重用は被覆種子が重くなるため播種が容易であり,0.1倍重用は被覆資材が少ないので,被覆が容易で資材費も安くなる。

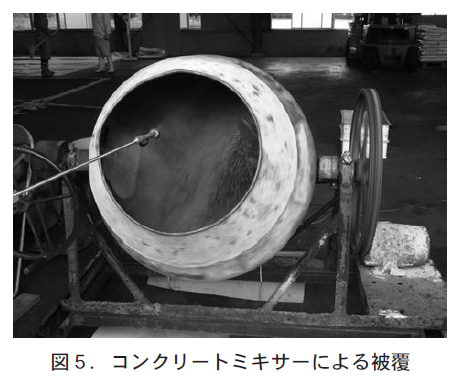

7.種子の被覆(べんモリ被覆)

種子の被覆は,カルパー被覆と同じである。消毒・浸種して5%程が発芽した催芽籾を脱水し,コーティングマシーンやコンクリートミキサーに入れて回転させる(図5) 。そして,種子に付着する程度(種子の約0.05倍重)のべんモリ資材を入れる。回転によって均一に付着したら,種子が粉っぽければ少しずつ霧を吹きかける。種子表面が湿った状態なら,べんモリ資材を加える。これを繰り返し,すべての資材を付着させる。鉄やカルパーの被覆に比べて資材の量が少ないので,水をかけすぎないよう注意する。0.1倍重の場合,コンクリートミキサーを使えば,30kgの種子を一度に5分ほどで被覆できる。

被覆直後の種子は,通気性の良いシートに薄く広げ,表面を乾かす(図6) 。ブルーシートは通気性が悪いため,下の種子が乾きにくく,作業性が劣る。一晩経っても乾かない場合,カビ発生の原因になるため,熊手などで攪拌するなどして,当日中に乾燥させることが望ましい。乾いたら,集めて網袋など通気性が良い袋に入れる(図7) 。

種子の内部は湿っているので,蒸れない涼しい場所に保管し,1週間を目安に播種する。米の貯蔵庫など10℃程度の場所では,1ヶ月程度保管できる。保管状態が悪いと,種子が劣化し,苗立ちが不良となるため,早い播種が望ましい。

8.直播(べんモリ直播)

べんモリ被覆種子は,カルパー被覆種子と同様に,鳥やスクミリンゴガイなどの食害を回避する効果はないので,その直播(べんモリ直播)はこれらの食害を受けにくい水田で行う。直播で重要となる作業はしっかり行う。水田を均平とすることは重要であるが,代かきしすぎると苗立ちが悪くなるので,減水深2cm/日を目安とする。

べんモリ被覆種子は,カルパー被覆種子と同様に土中に浅く播種する。ただし,カルパー被覆種子とは異なり生育促進効果が無く,水に浮かびにくいので,少し浅め(深さ5mm程度)に播種すると良い。カルパー被覆種子用の高精度水田湛水播種機(板で覆土)やショットガン直播機(代かき同時打ち込み)が適している。鉄被覆種子用の播種機は,土壌表面に播種する仕様となっているが,播種溝を作る部品や覆土板を購入すれば,土中播種用として利用できる。それらの部品無しでも,柔らかい土壌条件で播種すれば,種子の重さで浅く埋没させることもできる。

9.水管理と除草剤散布

直播では苗立ち確保と雑草抑制を両立するために,播種後の水管理がとても重要になる。気候や圃場や作付け体系などに適した水管理とすることが望ましいので,べんモリ直播では,その地域で先行しているカルパー被覆種子と同じ水管理とすると良い。大まかには,寒い条件や水はけが悪い水田では,苗立ち確保を優先する必要があり,播種後に水を落とす落水出芽法が適すると考えられる。一方,暖かい条件や水はけが良い水田では,雑草抑制を優先する必要があり,播種後湛水して初期除草剤を効かせる方法が適すると考えられる。ただし,現在は,播種と同時に散布ができて,水を入れない落水管理でも使える除草剤(ピラクロニル粒剤)が登場したので,苗立ち確保と雑草防除の両立が期待される。なお,出芽期は落水状態が望ましいが,1葉期になったら湛水して,水位が安定してから2度目の除草剤を効かせる。

10.病虫害防除

直播では,移植用の箱防除剤が利用できないため,基本的に本田での散布が必要で,防除法が容易でなく,直播普及の障害となっていた。しかし,近年,播種時に土壌に注入する農薬や種子に被覆する農薬が登場し,直播でも簡易な防除が期待できるようになった。特に,鉄被覆時に混和できる農薬(いもち病防除,イネミズゾウムシ防除)は,べんモリ資材の主成分が酸化鉄で,鉄被覆と一致するため,制度上はべんモリ被覆でも利用できる。種子被覆時に混和するだけなので,手間が増えず,機器の追加購入もない。ただし,べんモリ被覆での実施例が少ないので,まだ推奨されておらず,自己責任となる。また,鉄被覆に比べてべんモリ被覆では資材量が少なく,これらの液状の農薬を混和すると水分過多になりやすい点に注意が必要である。

11.佐賀県上峰町での取り組み

ここでは,20名程の営農組合で,べんモリ直播を行っている。移植はせず,全水田でカルパーを用いた湛水直播を実施してきた。しかし,カルパーは資材費が高いことから,資材費が安いべんモリ直播が検討された。2〜3年の試験後,ほぼ全水田でべんモリ直播を行っている(2014年は約7ha,2015年は約8ha,2016年は約10ha) 。

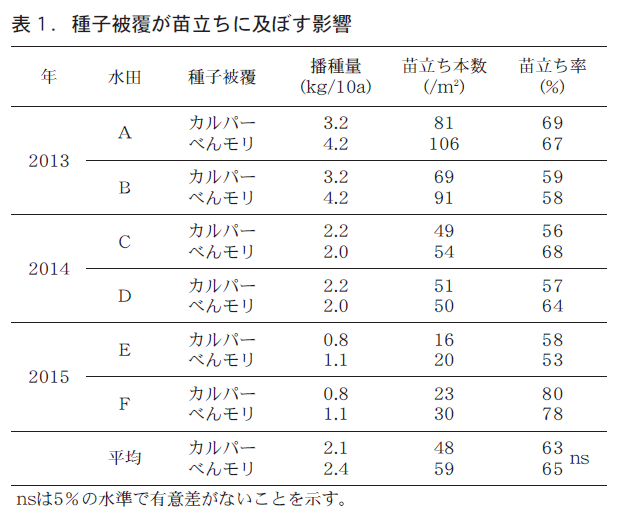

ここでは,ショットガン直播機で,べんモリ被覆種子(0.1倍重)を直播している(図8) 。この方法は,代かきしながら柔らかい土壌に種子を打ち込む。安定的に浅く播種できるため,べんモリ被覆した種子に適している。分げつが多いため,播種量は約2kg/10aと少なめにしている。過去3年間,カルパーとべんモリの被覆種子を直播して比較したところ,苗立ち率も収量も有意な差がなかった(表1,原・秀島 2017) 。

12.福岡県筑後市での取り組み

ここでは,20名程からなる農事組合法人によって,べんモリ直播を行っている。元々,全て移植であったが,2012年に省力化のため鉄被覆直播を実施した。しかし,苗立ち不良があったことから,2013年にべんモリ直播が試され,問題がなかったことから直播水田は全てべんモリ直播で実施している(2014年は約5ha,2015年は約7ha,2016年は約8ha) 。冬作は小麦と大麦を栽培し,収穫が早い大麦の水田でべんモリ直播を実施している。前年が大豆作であった水田ではスクミリンゴガイが少なく,食害を受けにくい。そこで,前年が大豆作であった水田で直播を実施するよう,水稲と大豆を交互に栽培するという工夫をしている。

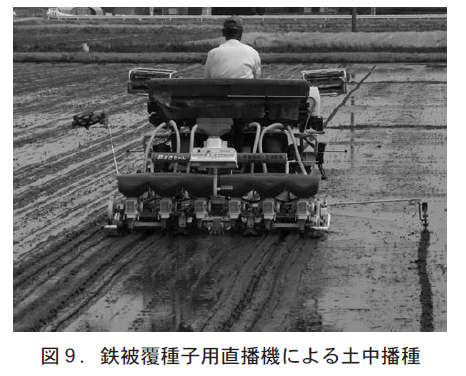

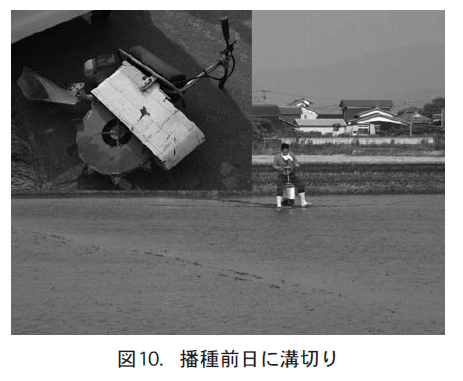

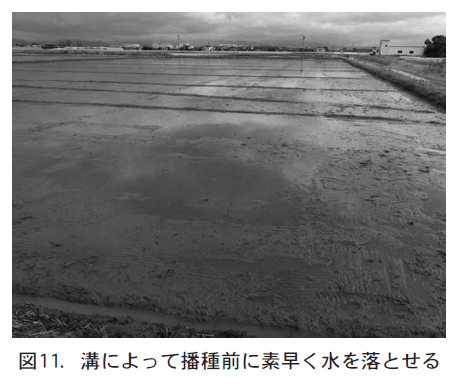

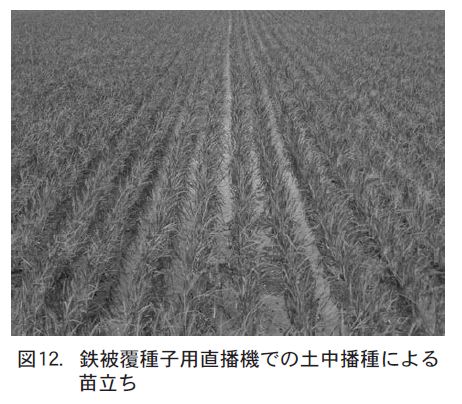

ここでは,鉄被覆直播の導入にあたり,鉄被覆直播も移植もできる多目的播種機が購入された。この播種機は土壌表面に播種される。そこで,カルパー被覆種子用のオプションに含まれる作溝器だけを装着し,それでできる溝の中にべんモリ被覆種子(0.1倍重)を播種する(図9) 。柔らかい土壌条件で播種して湛水することで溝が崩落し,種子を浅く均一に埋没させることができる。播種量は約2〜3kg/10aである。なお,代かき後,直播のために水田の水を落とす前に,乗用溝切り機で水田に梯子状で溝を切る(図10) 。

この溝によって播種前に素早く水が落とせ,表面に水が無い柔らかい土壌に播種できる(図11) 。良好な苗立ちが得られ(図12) ,収量も移植と遜色ない。

13.べんモリ直播の特徴

べんモリ直播の第一の特徴は,三酸化モリブデンによって有害な硫化物イオンの生成が抑制され,それによる苗立ち阻害が生じにくい点にある。この効果は土壌改良材的であり,種子の生育を直接促進しない。したがって,酸素の供給で生育を促進するカルパーと比べて,苗立ちが優れるわけではないので,基本的な技術をきちんと実施する必要がある。なお,生育を促進するカルパーは農薬(植物成長調整剤)に該当するが,べんモリ資材は生育を直接促進しないので,農薬に該当しない。

べんモリ被覆では,資材費が安く,被覆が簡単なことを重視している。カルパー被覆では,種子と同じ重量(1倍重)の資材を被覆する。鉄被覆では基本的に0.5倍重の資材を被覆する。べんモリ被覆では,資材が0.1〜0.3倍重と少ないことが,被覆を容易にしている。資材量は資材費にも影響する。カルパーや鉄の資材費は,乾籾1kgあたり数百円かかるが,べんモリの資材費は,0.1倍重と0.3倍重の場合,種子1kgあたりそれぞれ約70円と約200円(流通費用は別)と安価である。

べんモリ直播は普及が始まったばかりで,全国的に2015年は約80ha,2016年は約300haで実施された。2016年は,東北地方(約140ha) ,特に宮城県(約70ha)での実施が多かった。宮城県古川農業試験場(2015)を始め,農業機械メーカー,農業資材商社に御指導をいただいた結果である。農家にとっては,被覆が簡易なことが,受け入れられている最大の要因と感じている。べんモリ直播はこれまでどおり湛水直播の基本的な技術をしっかり行う必要がある。湛水直播の経験がある農家は容易に取り組めると思うが,経験のない農家にとっては,容易に取り組める技術とはなっていない。今後は,未経験の農家でも取り組めるように,失敗しないための要点の整理をしていきたい。

なお,詳しい情報を記載した「水稲べんモリ直播マニュアル」(農研機構 2016)や「べんモリ直播の情報」(農研機構 2017)をweb上に公開している。「べんモリ直播」で検索いただきたい。

引 用 文 献

●Hara, Y. 2013a.

Suppressive effect of sulfate on establishment of rice seedlings in submerged soil may be due to sulfide generation around the seeds. Plant Prod. Sci. 16, 50−60.

●Hara, Y. 2013b.

Improvement of rice seedling establishment in sulfate-applied submerged soil by application of molybdate. Plant Prod. Sci. 16, 61−68.

●Hara, Y. 2013c.

Improvement of rice seedling establishment on sulfate-applied submerged soil by seed coating with poorly soluble molybdenum compounds. Plant Prod. Sci. 16, 271−275.

●原嘉隆・秀島好知.2017.

暖地の農家水田におけるべんモリ被覆種子での代かき同時打ち込み点播による水稲湛水直播の苗立ちと収量および収穫物のモリブデン含有率.

日作紀 86,201−209.

●農研機構.2016.

水稲べんモリ直播マニュアル.

http://www.naro.affrc.go.jp/karc/contents/benmori/index.html

●農研機構.2017.

べんモリ直播(簡易な水稲湛水直播) .

http://www.naro.affrc.go.jp/karc/contents/benmori/index.html

●宮城県古川農業試験場.2015.

苗立がよく省力低コストな水稲湛水直播土中播種法への改善−べんがらモリブデン被覆種子の利用.

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/res_center/91sankoushiryou2.html

< 産地レポート>

「JAぎふ管内 農事組合法人 巣南営農組合」のご紹介

ジェイカムアグリ(株) 「農業と科学」編集部

岐阜県瑞穂市巣南地区で,水稲・小麦・大豆・野菜など,多岐にわたる農産物栽培・農作業受託を行う「農事組合法人 巣南営農組合」 。行政や自治会,JA等と協力し,地元に根差した活動を行っています。「安全・安心・健康な農産物づくり」をモットーとする同組合の小川勝範理事長にお話を伺いました。

【沿革・概況】

昭和63年に前身の「巣南受託営農組合」を発展的に解散し,同年「農事組合法人 巣南営農組合」が発足しました。現在は,理事4名,従業員2名,パート13名の計19名で活動しています。

経営面積は,120ha(水稲83ha,小麦40ha,大豆14ha,飼料用米22ha,野菜2ha) 。さらに,農作業受託面積を加えると,168haもの面積になります。

経営内容は,米・麦・大豆に加え,ニンジン・キャベツ・ブロッコリーなど野菜約15品目を栽培し,JA直売所の「おんさい広場」に出荷しています。

【主な取り組み】

地産地消の拡大は,私たち担い手にとって大きな目標です。そこで,平成23年度から,瑞穂市の学校給食へ米・野菜の提供を行っています。

同年度には,地元自治会と災害時における米の配給を通じた食糧調達の協定も結び,災害時を想定した炊き出し訓練を実施,災害時に米配給を行えるよう,災害支援米400俵を常時備蓄しています。

栽培面では安全・安心に配慮した「ぎふクリーン農業」に取り組み,低コスト対策として,田んぼに植える苗の数を少なくする栽培方法(密播疎植栽培)や,苗箱に直接施肥する播種時一発肥料の「苗箱まかせ」を使用し作業の省力化を図ることを積極的に行っています。

【土地利用型農業の確立に向けて】

現在,日本の農業は所得の減少,担い手不足,農業者の高齢化など多くの課題を抱えています。このことは,私たちにとっても同様の課題です。

これらに対応するため,農地管理費の削減策として用排水路の整備,畦畔管理などの農地・水・環境保全事業を進めてきました。また,農地を小区画から大区画に集約することによる生産コスト削減にも努めています。

【今後の目標・計画】

私たちは,巣南地区にある唯一の担い手組織で,今まで以上に地元とのつながりを深めていく活動を行っていきたいと思います。例えば,地元の小学校との連携による農業体験学習を始めました。次世代・次々世代に農業の魅力を伝えることは,とても大切なことです。

経営では,飼料用米の作付面積を増やし,岐阜県の畜産界の発展にもっと貢献していけたらと考えています。農業も畜産も,資源の乏しい日本には不可欠の存在ですからね。

最後に小川理事長は,「消費者目線で仕事をすることが,消費者からの信頼を勝ち取る唯一の方法」と話されました。シンプルですが,非常に重みのある言葉ですね。同組合の今後の活躍に注目です。

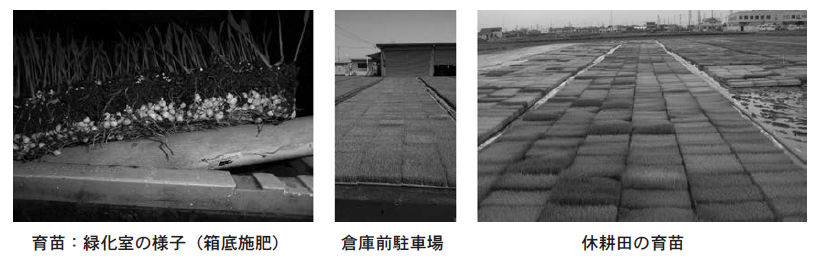

巣南営農組合の「苗箱まかせ」の取り組みについて

同組合は,平成25年度に栽培試験を実施して好結果を受け,小川理事長の鶴の一声で本格的に「苗箱まかせ」栽培に取り組むことを決定され,翌26年度は36haを計画。播種ラインを更新するに当り「苗箱まかせ」専用ホッパーを新設して時間播種600枚に対応できる施肥機を導入し,箱底に肥料を投入するラインが完成した。

27年度には面積85haを計画,肥料は通常10kg袋の規格であるが投入労力の省力化のために,全国に先駆けてフレコン500kg袋を導入。ホイストクレーンを設置し合理的な播種作業を実施している。

4年目に当る28年度は120haで実施。品種は岐阜県奨励品種「ハツシモ」50ha,業務米・飼料米品種「みつひかり」60ha,その他品種「ひとめぼれ」「たかやまもち」10haで栽培した。

播種作業は5月10日頃から6月5日頃まで10回播種した。育苗管理は,播種後に発芽室,緑化室を経て,倉庫前駐車場及び休耕田に苗を並べて,露天で自動潅水装置を用いて育苗している。育苗時期の天候の影響により徒長する苗もあるが根の張りも良く,順調に田植作業が出来ている。

「苗箱まかせ」は窒素成分のみを含むN400を使用しており,燐酸・加里成分を含まないため,本田にケイフンをブロードキャスターで投入しPK成分を補っている。また,品種により「苗箱まかせ」の溶出タイプを使い分け,生育・収量とも安定し良好である。作業労力及び資材コスト削減や収量安定により満足されており,元の栽培体系には戻れないとのことです。

鹿児島県茶園土壌の地力実態と土づくり

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

1.はじめに

鹿児島県は国内屈指の農業県であり,平成26年の農業産出額は4,263億円である。このうち牛や豚,あるいは鶏などの畜産が中心であるが,耕種部門では米およびかんしょに続いて茶の産出額(荒茶)は150億円に達している。

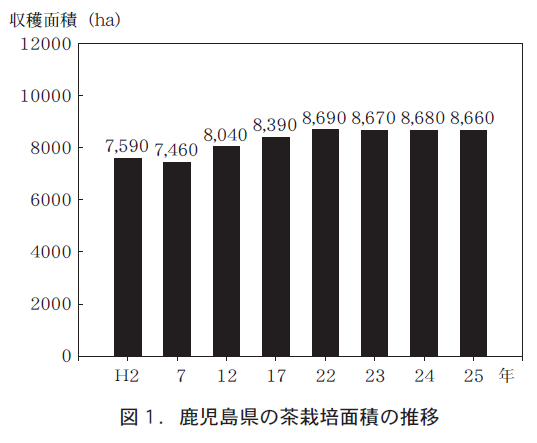

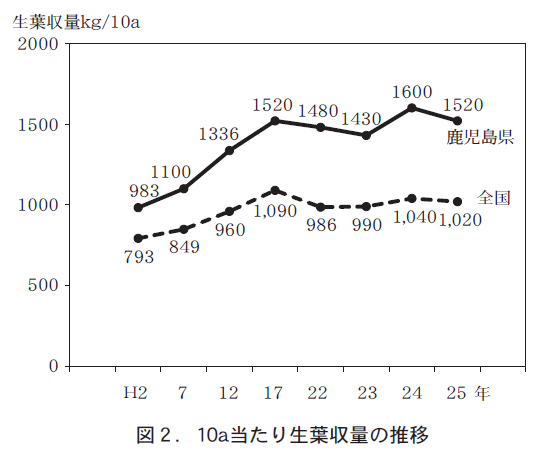

茶の栽培面積は全国的に減少傾向にある中で,鹿児島県の栽培面積はこれまで順調に増加し現在8,660haと全国2位となっている。生葉の単収は1,520kg/10aと全国平均より50%程度高く,また近年微増傾向にあるなど生産性が高いことが特長である(図1,図2) 。

ここでは,全国2位の茶生産を誇る「かごしま茶」に注目し,茶園土壌の地力実態を土壌診断によって明らかにし,茶を持続的に生産するための土づくりについて考えてみたい。なお土壌診断に必要な分析数値は,茶園面積が県内の半分近くを占める南薩地域の茶園土壌に関する最近の分析結果を利用した。

2.「かごしま茶」の生産の現状

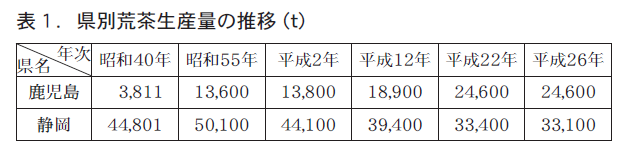

表1に示すように,全国1位の静岡県と同2位の鹿児島県の荒茶生産量の推移をみると,昭和40年は3,800トン程度であり,1位の静岡県と41,000トン余りの大きな差があったにもかかわらず,平成26年には両者の差は8,500トンまでに縮小している。

この理由は,起伏が少ない平坦な地形と温暖な気象をうまく利用しているためである。平坦な茶園が多くを占めることは茶生産性が著しく高い機械化が可能となり現在の生産量の増加に結びついていると考えられる。さらに温暖な気候条件は,茶品種‘やぶきた’一辺倒の作付けから‘ゆたかみどり’や‘あさつゆ’など早晩性の異なる品種導入がこの地域で盛んであることに寄与している。

このように「かごしま茶」は地形的,あるいは気候的条件の優位性をもっているが,全国的なリーフ茶消費の伸び悩みや茶価の低迷などの経営面や樹齢が進んだ老朽化茶園が増加しているなどの生産面における問題は他産地と何ら変わるところはなく,「かごしま茶」の将来が約束されている訳ではない。

茶は永年作物でありかつ多肥作物である。鹿児島県における現在の高い生産性を今後とも維持していくには1年を通して窒素を主体とする養分や生育に必要な水分を過不足なく吸収できる樹体,特に根群域をうまく管理していかなければならないが,その鍵を握っているのは土壌診断とこれに即した土づくりであると考えられる。

3.茶園に対する土壌診断

(1)診断の進め方

土づくりをうまく進めるために行うのが土壌診断である。土壌診断は作物が健全に生育し安定した収量を達成するために必要な養分・水分を補給し土壌の理化学性を増強・維持するために行うことが目的である。土壌診断結果に応じて土づくりが行われるが,土壌診断基準値はその時のものさしである。土壌診断基準値は,通常施肥した場合,作物が健全に生育し目標とする収量および品質の農産物を生産できる土壌の物理性,化学性,生物性の値あるいはその範囲に相当する。

土壌診断の流れは野外で行う土壌調査および土壌サンプリング,これに伴う室内での土壌分析から構成される。土壌調査は土壌断面と呼ばれる圃場内に掘った試穴について,露出面の作土の厚さや硬さ,粘土や砂の含量を表す土性,土の色を示す土色などを調べ,土壌タイプに分類する行為である。土壌調査によれば,南薩地域の茶園土壌は黒ボク土に分類される。

黒ボク土は火山灰を母材として発達した土壌で,水はけが良く耕運しやすいなどの特徴に加えて,土壌反応が酸性に偏りやすい,保持力が弱く陽イオンが流れやすい,リン酸を固定しやすいなど化学性に問題があるとされる土壌である。

土壌調査時のサンプリングによって得られた土壌試料は,地力を構成する物理性,化学性,生物性について室内で分析する。分析項目は茶園土壌の場合も共通であり,物理性では,作土の厚さ,ち密度,三相分布などである。化学性に関する土壌診断での必須分析項目はpH,交換性石灰,交換性苦土,交換性カリ,CEC,可給態リン酸,無機態窒素が一般的とされている(渡辺ら,2012) 。

土壌診断項目として生物性を調べることは基準値がないなどの理由のため通常ありえないが,地力の大小を判断する可給態窒素や硝酸化成力については必要に応じて測定されている。

土壌診断において全ての項目を毎回実施するのは手間がかかる上に費用がかさむため合理的であるとは言えない。CECや腐植含量などは毎年大きく変動する項目ではないので,数年に1回の分析で事足りるはずである。茶の場合,年間の施肥量,施肥回数が多いので,診断項目は施肥に関する項目に絞る必要があり,その意味でpH,ECおよび無機態窒素(アンモニア態窒素,硝酸態窒素)の項目が妥当と考えられる。

(2)南薩地域茶園土壌の診断結果

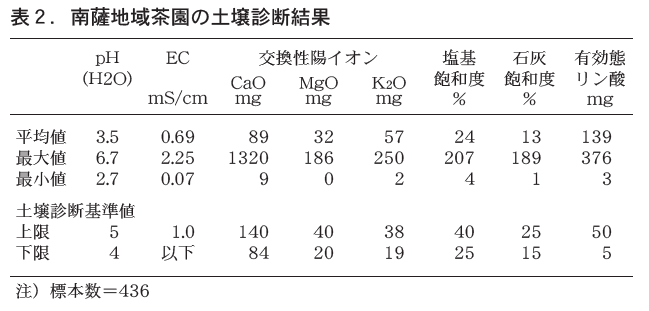

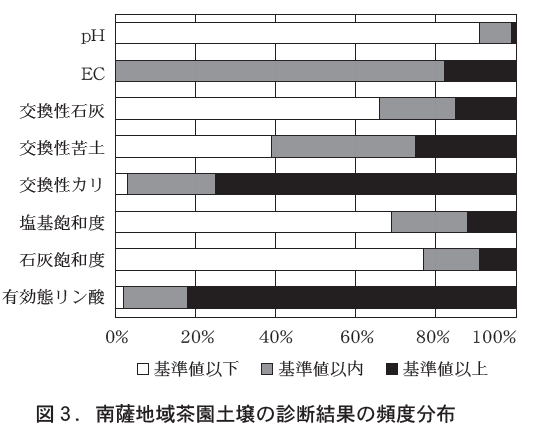

鹿児島県における土壌分析はJAが中心となって実施されている。表2は平成28年に行われた南薩地域436点の土壌サンプルの化学性についてまとめたものである。この表には土壌診断結果の平均値と最大値,最小値および鹿児島県における茶園土壌の診断基準値を記載している。また図3はそれぞれの項目について基準値以内,基準値以下および基準値以上にある土壌の出現頻度を示している。

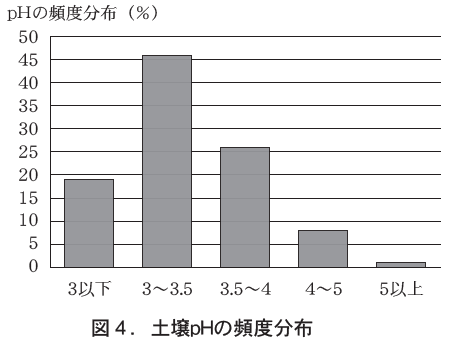

表2に示したpHは2.7〜6.7と大きく変動し,その平均値は3.5と診断基準値の4〜5を大きく下回っている。図3に示したpHの頻度分布は全体の91%が基準値以下にあり,南薩地域のほとんどの茶園土壌においてpHは低いと考えられた。

ECの土壌診断基準値は1.0mS以下であるが,平均値は0.69mSと基準内にあり,またその出現頻度は83%とほとんどの土壌で適正な土壌管理がされていると考えられた。

交換性陽イオンについては,平均値は交換性石灰が89mg,交換性苦土が32mgと適正域にあったが,交換性カリは57mgと基準値の上限である38mgよりも高い値であった。いずれの数値とも大きく変動したが,頻度分布では交換性石灰は基準値以下の土壌が66%と多かった。一方,交換性カリは基準値以上の土壌が75%と非常に高く過剰域にあると考えられた。交換性苦土は両者の中間的な挙動であった。

塩基飽和度および石灰飽和度の平均値は24%および13%と基準値の下限値25%および15%をわずかに下回る程度であったが,図3の出現頻度はそれぞれ69および77%と基準値以下の土壌が多い結果となった。これらは交換性石灰が少ないことを反映したものと考えられる。

有効態リン酸の平均値は139mgと基準値の上限値である50mgを3倍近く上回り,また最小値は3mg,最大値は376mgと大きく変動した。このため出現頻度は全土壌の82%が診断基準値以上の有効態リン酸含量を有することが認められた。

以上のように,「かごしま茶」が栽培される茶園土壌の地力実態は必ずしも良好な状態にあるとは言えず,土壌pHが非常に低い,交換性カリおよび有効態リン酸は高いなどの特徴が認められる。茶樹が比較的低いpHを好むことはよく知られている事実であるが,ここで認められたpHは診断基準値よりかなり低く,茶園の土づくりにおいて真っ先に取組まなければならない問題と考えられる。

(3)土壌pH低下の原因

上述したように南薩地域の茶園土壌はpHの低い圃場が非常に多い。土壌pHの現状をさらに詳細に調べてみると,3.0〜3.5の強酸性を呈する土壌が全体の46%を占めることが認められる(図4) 。南薩地域の茶園土壌は大部分黒ボク土である。黒ボク土は火山灰由来であり活性のA1を多く含んでいるので,土壌中で加水分解され水素イオンを放出し土壌反応は酸性を呈する。しかし,この反応だけが南薩地域の茶園土壌が診断基準値よりもかなり低いpHを呈する理由にはならない。図3において交換性石灰は全体の2/3の土壌で診断基準より低いことが見られているので,アルカリ効果が高い石灰が少ないことはpH低下への影響が当然大きく,やはり交換性石灰が少ないことが主因であると考えられる。

これに加えて,茶園土壌において水素イオンを土壌中に放出しpHを低下させる反応が関与していると推察される。すなわち,土壌中における窒素代謝に関わる硝酸化成作用,土壌に過剰に存在しているリン酸の解離反応,硫酸アンモニウムなど化成肥料の副成分として含まれる硫酸根などの存在が疑われる。

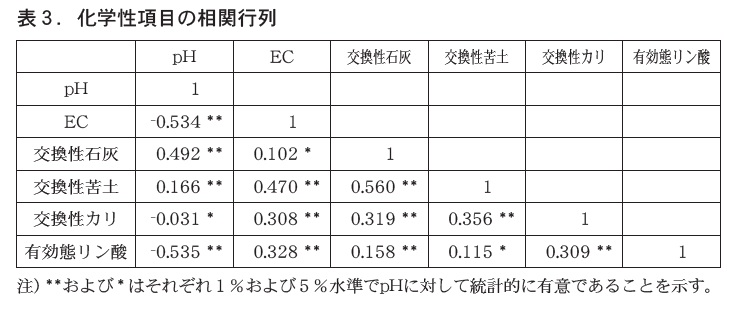

このようにいくつかの要因がpHの大小に影響し合っている場合,各要因の影響度を調べる手段として重回帰分析は有効である。化学性のうち相関行列の有意性が高く係数が大きい項目はEC,交換性石灰と有効態リン酸である(表3) 。

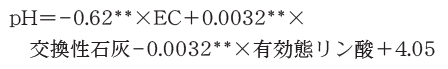

これらの化学性を独立変数とし,pHを従属変数とする重回帰分析を行うと次のような関係が得られる。

すなわち,

である。ここで,決定係数R2=0.80であり,この重回帰式の適合具合は良いと判断される。なお**印は1%水準で統計的に有意であることを示す。

この重回帰式から,土壌pHに対してはECと有効態リン酸はマイナス,交換性石灰はプラスの要因となること,およびこれらの化学性からpHを精度よく予測できることが示唆される。

(4)カリやリン酸の過剰

pHは診断基準よりも低いが,交換性カリや可給態リン酸は過剰傾向にある。両者とも茶樹の健全な生育に必須な元素であり施肥の都度施用することが望ましい。可給態リン酸が高い実態については茶園土壌が黒ボク土でありリン酸を固定しやすいためリン酸施肥が常態化していることが原因とされるが,茶樹に対するリン酸の過剰害についての報告例は見当たらない。一方,カリ過剰は生育にとって不可欠のアンモニア態窒素や苦土の吸収が阻害される恐れがあるため,カリが土壌集積しない土壌や施肥管理が徹底されている。

実際,鹿児島県においてはカリ過剰にならないように窒素成分に比べてカリやリン酸の施用割合の低い施肥基準が採用され,肥料ではPKの低いL型肥料を使用するなどの対応をとっている。また土づくりのために施用される家畜ふん堆肥については,成分含量や成分バランスを考慮した施用が行われている。なおカリ過剰を起こさないための牛ふん堆肥の施用法として診断カルテの利用は土壌のカリ集積防止策として有効と考えられる(郡司掛,2014) 。

4.かごしま茶を持続的に生産するための課題

南薩地域は「かごしま茶」の主要生産地として全国的に有名であるが,これには茶の生産性を維持している土壌管理および施肥管理が大きく貢献していると思われる。しかし茶園土壌の実態を調べてみると,pHが低い,石灰が少ない,カリやリン酸が過剰であるなどの地力問題を抱えている。中でもpHが低いことは深刻な問題であり,この改善は茶の持続的生産において優先されるべき課題である。

今回土壌診断を行った南薩地域の茶園土壌の結果からみて,pHを土壌診断基準値まで上昇させるには交換性石灰を高めるか,あるいはECおよび有効態リン酸を減少させることが効果的と考えられる。ECについては,この地域の茶園土壌の多くが土壌診断基準値内にあるので,酸性矯正のための土づくりには交換性石灰を増やすかあるいは有効態リン酸を減らすのが有効であると判断される。

前述の重回帰式を用いた試算により,石灰質資材の施用によって交換性石灰を診断基準の下限値の140mgまで上げ,リン酸減肥によって有効態リン酸を現行の139mgから基準の上限値50mgまで下げるとpHは3.9と診断基準に近い値となる。この場合,さらにECを現在の0.69mSから0.54mSまで土づくりや施肥法によって下げられるのであればpHは土壌診断基準内の4.0となる。この推定は理論的には正しく,これらを具体的な数値目標として土づくりを行うべきであるが,石灰質資材の施用やリン酸質肥料の減肥などの土壌改良は一朝一夕にできるわけではなく長いスパンが必要なことは肝に銘じておくべきであろう。

以上から,南薩地域の茶園土壌について土壌診断を実施した結果,土壌反応が酸性に大きく傾いていることが一番の問題であることが明らかとなった。今後茶園土壌において持続的な茶生産を行っていくためには,土壌診断に基づく土づくり,とりわけ石灰質資材の適正施用などの酸性矯正が喫緊の課題であると考えられる。

引 用 文 献

●鹿児島県農政部;かごしまの農業,2015

●静岡県;静岡県茶業の現状<お茶白書>,2015

●渡辺和彦,後藤逸男,小川吉雄,六本木和夫;

土壌と施肥の新知識,全国肥料商連合会,2012

●郡司掛則昭;農業と科学,11/12号,2014