第695号 2017(H29) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 2017/11

本号の内容

§加工・業務用大玉キャベツ生産のための

省力的施肥技術と栽培体系

兵庫県立農林水産技術総合センター

農業技術センター農産園芸部

渡邉 圭太

§農業技術の基本指針,平成29年改訂される

・・硝酸イオンが低く,抗酸化力の高いデータ表示は優良誤認・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

加工・業務用大玉キャベツ生産のための

省力的施肥技術と栽培体系

兵庫県立農林水産技術総合センター

農業技術センター農産園芸部

渡邉 圭太

1.はじめに

加工・業務用野菜の国内産シェアの増加が求められており,省力的・低コストな加工・業務用野菜の栽培技術確立が求められている。中でもキャベツは,国内における消費量のうち50%(2010年)が加工・業務用であり,加工・業務用でのニーズが高い品目の一つに挙げられる。また,兵庫県におけるキャベツの作付面積は849ha(全国11位,2015年)であり,県下の露地野菜生産における主要品目の一つである。

加工業者などの実需者が望むキャベツは,葉が硬く,結球内部に葉が詰まっている寒玉系が主である。また,加工の初期段階で除去される芯(結球部に存する茎部)は作業性の面から短く,歩留まりの面から結球重に対する重量割合が小さいものが良いとされている。さらに,加工時の歩留まりや作業性及び千切り時のスライス長が確保できる等の理由から,市場出荷用のM・Lサイズ(1〜1.6kg)よりも大きい2〜2.5kg程度の結球サイズ(以下,「大玉」と呼ぶ)が求められる。

一方,生産者は加工・業務用出荷に特化した場合,実需者が望む大玉生産方式に転換する必要がある。このためには肥大性の良い品種を用いることによる単位面積当たり収量の増加と,規模拡大のための省力化作業体系が必要である。また,収穫作業省力化の観点から加工・業務用キャベツ生産では,ほ場でキャベツを選択せずに収穫を行う一斉収穫が必須であり,このためには結球の斉一性を高める必要がある。

そこで,加工・業務用に適した大玉キャベツ生産のための一斉収穫を前提とした栽培技術および省力化体系の開発に取り組んだ。この中で,省力的施肥技術として,ジシアン燐硝安加里を用いた施肥法について検討したので,省力的栽培体系と併せて紹介する。

2.省力的施肥法の検討

加工・業務用野菜生産においては,販売単価が生鮮用に比較して安価な場合が多いため,作業の省力化や安価な資材の活用等による低コスト化が必要となる。一方,県下の一般的なキャベツ生産体系では,定植前に基肥を施用した後,生育ステージに合わせて2〜3回の追肥を行う必要がある。そこで,追肥に肥効の緩やかな肥料を用いることで追肥回数を削減できる省力的施肥方法について検討した。

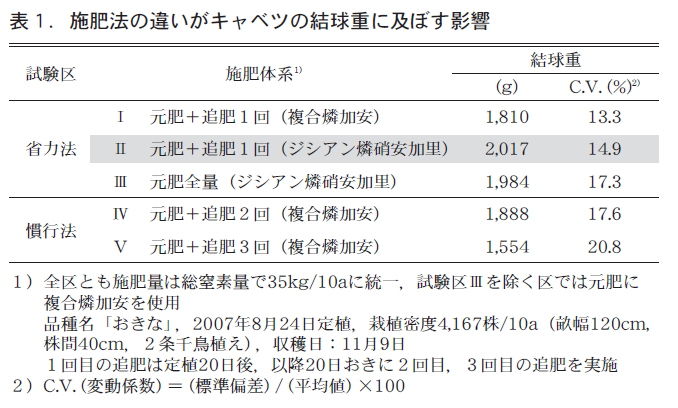

試験は2007年7月から11月にかけて,所内ほ場(兵庫県加西市)にて実施した。加工・業務用として有望な品種「おきな」(タキイ種苗(株))を用い,省力法として基肥+追肥1回(複合燐加安)のⅠ区,基肥+追肥1回(ジシアン燐硝安加里)のⅡ区および基肥全量施肥(ジシアン燐硝安加里)のⅢ区を,慣行法として基肥+追肥2回(複合燐加安)のⅣ区および基肥+追肥3回(複合燐加安)のⅤ区を設け,結球重とその変動係数を調査した。なお,各区では総窒素量を35kg/10aに統一し,施肥設計を行った。

その結果,結球重はⅡ区が2,017gで最大となった。また,同区では結球重の変動係数も小さく,斉一性が高かった。一方,基肥全量施肥のⅢ区並びに慣行法のⅣ区およびⅤ区では,結球重が軽く変動係数が高かった(表1) 。

兵庫県下のキャベツ生産において,1回目の追肥作業は,畝面の条間に溝を切って行う「割り肥」が主であり,その所用時間は1.7時間/10a・人程度である。一方,2回目および3回目の追肥作業には合計で4.1時間/10a・人を必要とし,合計5.8時間/10a・人の追肥作業時間のうち,70%以上を占める。これは,生育中後期にはキャベツの葉が大きく張り出してくるため,肥料を畝肩か畝溝に施用した後,肥効を促すため管理機等で中耕を実施する必要が生じるためである。

本試験において,省力法のⅡ区では,慣行法のⅤ区に比べ,2回目および3回目の追肥作業を省略することができるため,追肥にかかる作業時間を70%以上削減できると考えられた。なお,ジシアン燐硝安加里は,複合燐加安に比べ1袋あたり単価が2割程度高いが,ジシアン追肥1回体系での平均結球重増加による増収により,慣行に比べ収益性は高いと考えられた。

また,一斉収穫を前提とした加工業務用キャベツ生産においては,結球重の変動係数が小さいことからも,省力法であるⅠ区およびⅡ区が有望であると考えられた。

以上より,加工・業務用キャベツ生産における省力・低コスト型施肥法として,基肥に速効性肥料(複合燐加安) ,追肥にジシアン燐硝安加里を用い,追肥を1回とする施肥体系が有望であることが明らかとなった。

3.省力・低コスト施肥法を活用するための栽培技術体系

①大玉系品種の選定

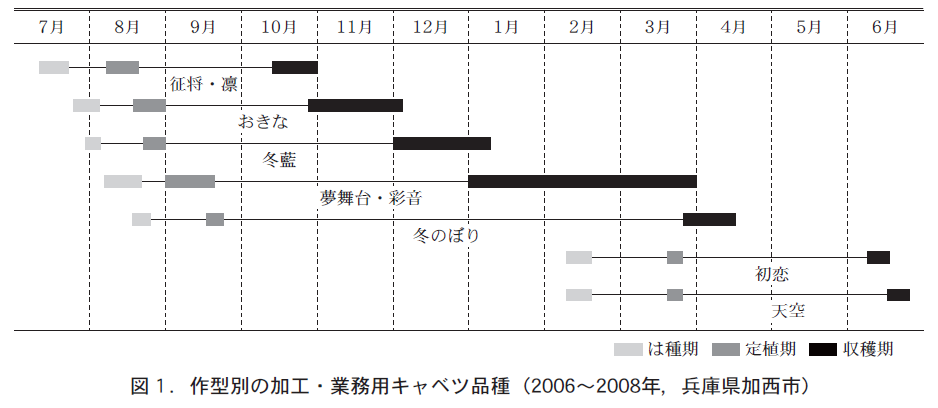

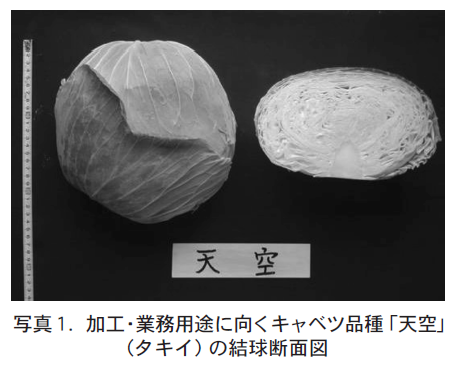

10月収穫から翌年6月収穫までの7作型について,結球肥大性が良好で結球の斉一性が高く,芯が小さい等の特性を持つ,加工・業務用に適する寒玉系品種を選定した。10月収穫では早生性の高い「凛(山陽) 」および「征将」(みかど協和(株) ) ,11月収穫では結球重が重く斉一性の高い「おきな」(タキイ種苗(株) ) ,12月収穫では斉一性が高く芯が小さい「冬藍」( (株)サカタのタネ)が有望であった。1〜3月収穫では結球重が重く斉一性の高い「夢舞台」(タキイ種苗(株) )および「彩音」(タキイ種苗(株) )が有望であった。4月収穫では結球重が重く斉一性の高い「冬のぼり」((株)野崎採種場) ,6月収穫では早生性が高く結球肥大に優れ,芯と中肋が小さい「天空」(タキイ種苗(株) )および早生性の高い「初恋」((株)トーホク)が有望であった(図1,写真1) 。

②最適な栽植密度の解明

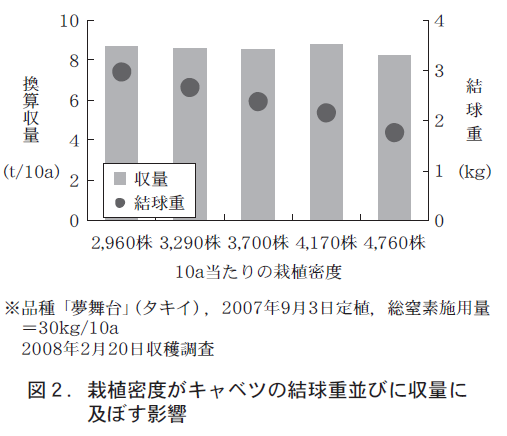

2月どりの「夢舞台」において,栽植密度を10a当たり3,700株〜4,200株程度と市場出荷用の約5,000株に比べやや低くすることで,単位面積当たり収量を減ずることなく,結球重を加工・業務用に最適な2〜2.5kg程度とすることができる(図2) 。また,疎植により結球肥大が早まり,収穫可能期間も延長できる。この傾向は11月どりの「おきな」でも同様である。

③収穫から流通までの省力化

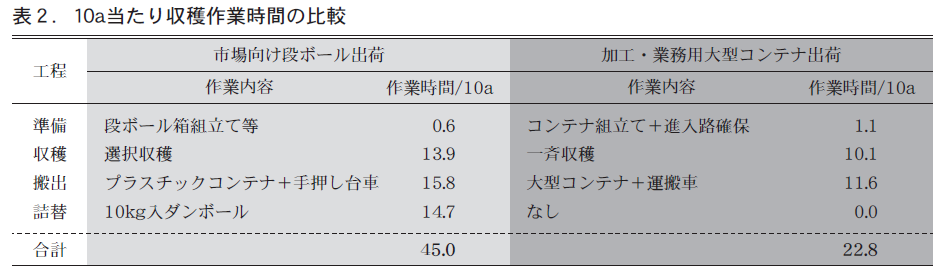

大型コンテナ(容積0.9m3)を搬出および出荷容器とし,運搬車を直接ほ場に乗り入れ,一斉収穫する場合,収穫から搬出にかかる作業時間は22.8時間/10aと試算され,慣行の市場出荷向け10kg入りダンボール箱を用いた選択収穫作業体系の45時間/10aに比べて,およそ50%の作業時間の短縮が可能である(表2,写真2) 。

4.大玉栽培技術の確立と実証・経営評価

県南部地域及び淡路地域で実施した実証試験および所内試験での各種データを用いて経営試算を実施した。その結果,作型別では,最も収益性が高いのは年内どり作型であり,10月,11月および12月どり作型での所得はそれぞれ10a当たり126,439円,125,299円および120,869円と試算される。出荷経費については,大型コンテナの賃借料8,400円/10aで,市場出荷向けのダンボール代45,000円/10aに比べ費用節減効果が高く,変動費全体で30%程度の節減が見込める。損益分岐点収量は,契約単価40円/kgでは8.0〜8.8t/10a,60円/kgでは5.0〜5.4t/10aと試算される。

5.技術導入に際しての留意点

6月どりおよび10月どり作型は,他作型に比べ収穫時期が比較的高温であり病害虫の発生が多い。このため,栽培期間が長期化すると品質の低下や頻繁な防除による収益性の低下が懸念される。よって,結球肥大性,斉一性および芯割合に加え早生性の高い品種を有望として選定した。

前述のように,実需者は加工工程能率とスライス長が短くなることから小玉を好まない。しかし,大玉になりすぎると,実需者によっては加工用機械に適合しないことや芯抜きなどの人手による工程で作業者の負担になることが問題となる。一方,結球1個当たり重量が増すことで,生産者にとっては収穫作業が身体的負担になる。このため,これらを考慮した上で,目標とする結球重に応じた品種,栽培方法や作業工程を決定する必要がある。

【参考文献・資料】

1)兵庫県,2003.地域農業経営指導ハンドブック,第7輯,102−103

2)兵庫県,2013.兵庫県キャベツ生産推進マニュアル,P32−33

3)農水省,2013.加工・業務用野菜をめぐる現状

4)農水省,2016.平成27年産指定野菜(秋冬野菜等)及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積,収量及び出荷量

5)渡邉圭太,2012.加工・業務用キャベツにおける作型別大玉収穫可能品種の検索,

兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告(農業編)60,19−24

6)渡邉圭太,2013.加工・業務用大玉キャベツ生産のための栽培技術と省力化体系.

グリーンレポートNo.524,6−7

農業技術の基本指針,平成29年改訂される

・・硝酸イオンが低く,抗酸化力の高いデータ表示は優良誤認・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

1.平成29年3月「農業技術の基本指針」改訂される

野菜の硝酸塩対策については,平成28年改訂版では

| Ⅰ 農政の重要課題に即した技術的対応の基本方向 (Ⅱ)食品の安全性の向上等 (2)有害物質等のリスク管理の徹底 エ 野菜の硝酸塩対策 |

今般の平成29年改訂では,この「エ 野菜の硝酸塩対策」の項目全体が削除となった。

また,農研機構の野菜の硝酸イオン低減化マニュアル(発行年月日 2006年3月1日)の刊行物詳細には

| ヒトが摂取する硝酸イオンは,そのほとんどが野菜由来であるといわれています。硝酸イオン自体は直接人体に害を及ぼすことはありませんが,ヒトにとって全く必要のないものであり,体内で還元されると悪影響を及ぼす恐れがあることも一部で指摘されています。 また,硝酸イオンの野菜への蓄積は,窒素肥料の過剰施肥が大きな要因と考えられていますから地下水汚染など環境負荷にも関連してきます。 このような観点から,安全・安心および環境負荷低減の両面から望ましいと考えられる,野菜中の硝酸イオンを減らす取り組みについて紹介します。 |

となっていたのに,以下の文章が追記された。

| ※硝酸イオンの人体に与える影響については,現在有用な効果も見つかっており,さらに研究が必要です。硝酸低減マニュアル内の記述については,作成時の硝酸に対する認識が反映されたものです。 |

すなわち,硝酸イオンに有用な効果があることを認めて下さったのである。硝酸イオンのヒトの健康に対して有用な効果があることは,すでに本誌でも「硝酸塩は人体に毒ではなく有益」 ,農業と科学,2014年5月号,6−12頁に執筆させていただいている。

2.農水省は平成28年1月にも優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストから「硝酸性窒素」を外している

プレスリリース(抜粋)平成28年1月公表によると,現時点における科学的知見を基に,「食品安全の確保」を主題としつつ,「関係者の関心」 ,「国際的動向」等を考慮し選定。

一方,現時点で健康への悪影響や中毒発生の懸念が低い(中略)硝酸性窒素について,「優先的なリスク管理」の対象から外しました。

今回,優先リストから外した有害化学物質についても,国内外の動向や研究の進展等について,関連情報の収集を可能な範囲で実施します。

以上が硝酸イオン,亜硝酸イオンに関する大きなトピックスだが,筆者達が「土と施肥の新知識」(2012年発行)の第7章に「硝酸塩,亜硝酸塩はがんを抑制」「硝酸塩の人体での作用」として,「結論:硝酸塩は有害どころか有益だった」と執筆をし,毎年年3回全国肥料商連合会主催,農林水産省後援の施肥マイスター講習会でも熱く受講生たちに説明してきた成果が,5年目にして認められたことは非常にうれしい。もちろん,具体的には平成29年1月16日に全肥商連上杉登会長と西出邦雄事務局長と筆者が近年の各種硝酸・亜硝酸塩に関する世界の研究情勢を農水省内の会議室で関係部局員に直接説明させていただき,前記2点の問題点を指摘したことも事実である。

3.有機農業ではデリカスコアーとして,低硝酸,高抗酸化力がもてはやされている

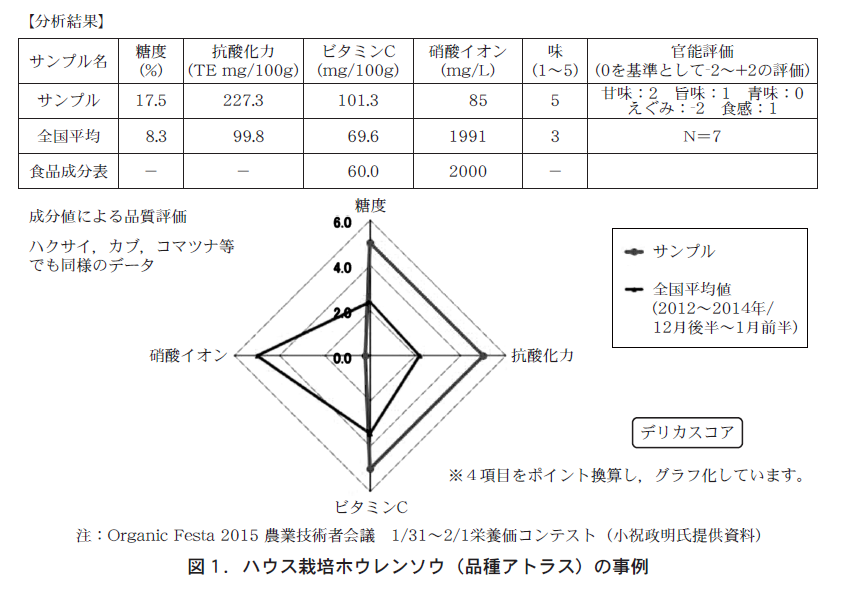

図1を参照下さい。このパワーポイントの図は有機農業の推進者小祝政明氏から提供を受けたものだが,小祝農法,主として太陽熱養生処理法で栽培した農産物は,低硝酸になり,抗酸化力も高く,糖度も高く,味も良い。毎年,農業技術者会議でコンテストもされている。なぜ,このように低硝酸野菜が出来るのかは,太陽熱養生処理で,土壌中硝酸態窒素がアミノ酸等に変化しているためと,水溶性炭水化物を根が吸収するためと推察されている。確かに味も良いのだが,商品としての棚もちも良く,栽培中は虫も来ないそうだ。表彰された農家は今までの苦労が報われたと喜んでおられる。小祝さんの良いところは,審査は公平で小祝農法以外でもこうした分析値を示す農産物を表彰することである。兵庫県からも何人か毎年表彰をされるが,小祝農法ではない,別な農法で栽培されているが,農産物の味が良い,評判の高いものが表彰を受けているようである。賞をいただいた農家は本当に喜んでおられる。小祝さん達は非常に良いことをされているように思われる。

ただ,硝酸イオンは体に良いのに,私の立場からは,栄養価との表現が良くない。硝酸は野菜の栄養価として高い方が良いからである。

4.抗酸化力についても,優良誤認である

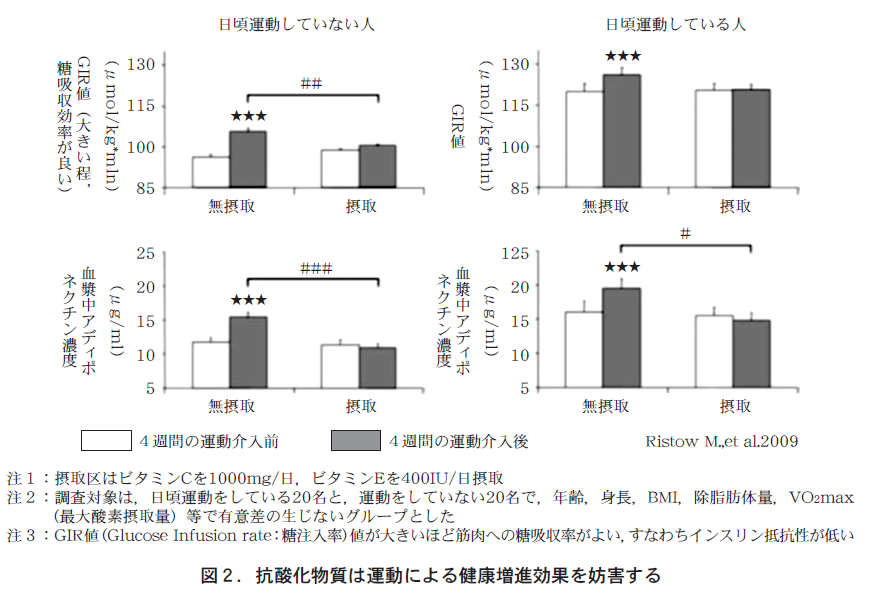

運動によって,アディポネクチン(長寿ホルモン)が増えるのだが,図2はビタミンC(1000mg/日)とビタミンE(400IU/日)をサプリメントとして摂るヒトは,その運動効果がなくなってしまうことを示している。

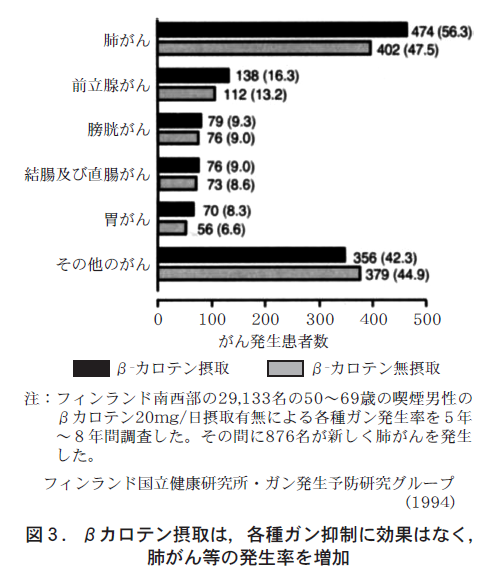

ニンジンに含まれるβ−カロテンはがん抑制効果があると多くの人が期待していたが,フィンランド国立健康研究所・がん発生予防研究グループの調査結果を図3に示す。フィンランド南西部の29,133名の50歳から69歳の喫煙男性の各種ガン発生率を5年から8年間追跡調査した結果である。β−カロテン20mg/日をよかれと思って飲んでいた方の方がガン発生率が高いのである。β−カロテンを多く含むニンジンをがん抑制にと多く食べるドイツ人医師のマックス・ゲルソン博士が考案したゲルソン療法もある。欧米やメキシコには,ゲルソン療法によってガンを克服した人が何千人もいると言われている。ニンジンにはβ−カロテン以外の成分も多く含まれている。

サプリメントでβ−カロテンだけを摂取するのが悪いのかもしれない。

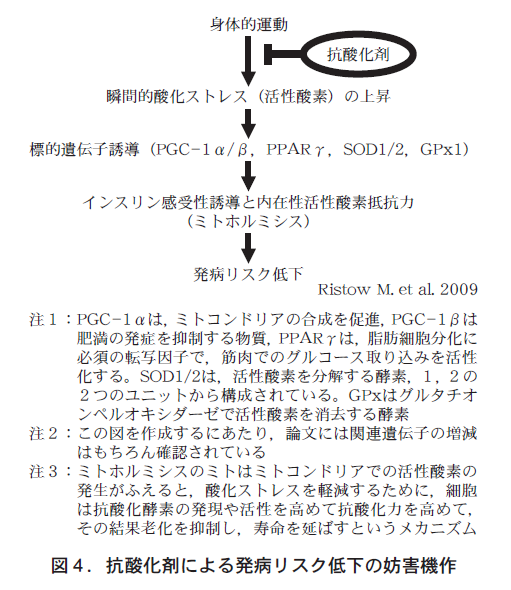

ただ,抗酸化剤はがんには良くないそうだ。図4をみてほしい。これは図2の考察として同論文に書かれていたものだが,運動をすると,ミトコンドリアもATP生産のため活発に働き,活性酸素を出す。この活性酸素は悪さをするものでなく,体を強くするためのシグナルである。ビタミンCなどの抗酸化剤があると,シグナルとしての活性酸素が消えてしまう。これが体に良くないのだ。

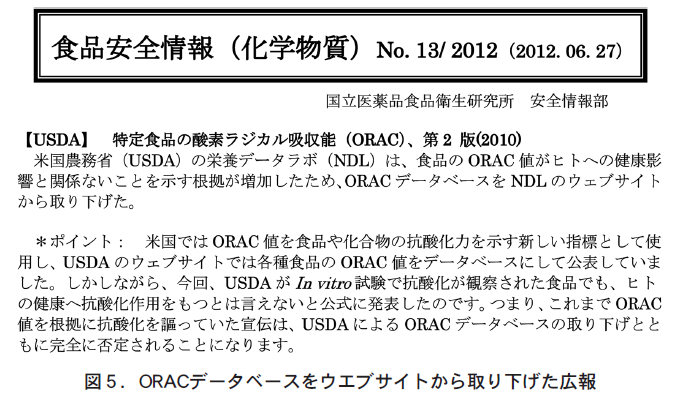

図5は各種食品の抗酸化力をORAC法で測定したデータをアメリカ農務省は2010年インターネット上から削除した。そのことを,国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部が食品安全情報(化学物質)として2012年6月27日に広報したものである。抗酸化力の高いものは決して,人間の健康に良いとは断言できないためである。

少し複雑なので,銀座クリニックの「『漢方がん治療』を考える512)植物ポリフェノールは酸化剤として抗がん作用を発揮する。」から,重要点を抜粋引用させていただく。

外来性の抗酸化剤の補充が健康に悪い影響を及ぼすことは最近の研究で証明されているそうだ。抗酸化性のサプリメントが寿命を短くし,がんの発生を促進することが報告されている。運動した後に抗酸化剤を摂取すると,運動の健康作用(インスリンの抵抗性の低下)などがキャンセルされることも報告されている。

がんを促進したり,健康に悪い抗酸化性のサプリメントとしてやり玉に挙がっているのは,グルタチオンやN−アセチルシステインやビタミンEやカロテノイドなど,抗酸化作用が主体のサプリメントである。カテキンやフラボノイドなどのポリフェノール類は実は酸化剤として健康作用や抗がん作用を発揮しているのである。

Elbling L., et al., (2005)によると,緑茶の健康作用は主要なポリフェノール性成分であるエピガロカテキン−3−ガレート [ (-) -epigallocatechin-3-gallate:EGCGと略される] の抗酸化作用によるものと考えられている。しかしながら,お茶の成分が酸化剤として作用し細胞にダメージを与えるという証拠(エビデンス)が増えている。この作用は溶液の中でポリフェノールが自発的(自然発生的)な過酸化水素(H2O2)を発生させるためと考えられている。EGCGは過酸化水素を消去したり抗酸化作用を示すことはなく,むしろ過酸化水素による酸化ストレスとDNAのダメージを亢進したそうだ。

Khan HY, et al., (2012)の文献によると,多くのがん組織とがん細胞では銅の量が顕著に増加している。ポリフェノールはクロマチンに結合した銅と反応することにより活性酸素を発生して酸化剤として作用し,細胞死を誘導する機序が関与していることが示されている。銅イオンとポリフェノールの反応による活性酸素種の発生はがん組織で起こりやすく,その結果DNA切断によるがん細胞の細胞死を引き起こすと説明されている。

5.デザイナーフーズ丹羽真清社長のお言葉

以下は,農耕と園芸平成29年1月号の記「あなたの野菜の成分をはかります〜デザイナーフーズにおける野菜の成分分析の取り組み〜」の表題で,斎藤勝司さんが社長の丹羽真清さんをインタビュー取材し執筆された記事,そのままの抜粋である。

「抗酸化力が高いと分析されたのなら,『抗酸化力が高い野菜です』とのPOPを作り,直売所に掲示すれば,売れ行きは伸びるに違いない。しかし,消費者に向けた分析結果の紹介は慎重になるべきだと,丹羽さんが指摘する。『不用意に消費者にアピールしてしまうと優良誤認を招くことにもなりかねません。私たちが行っている抗酸化力の分析は,あくまで野菜に含まれている,活性酸素を消去してくれる物質の活性を測定しているだけです。その野菜を食べた時に人間の体内で,どの程度,活性酸素を消去してくれるかということまで分析しているわけではありません』『抗酸化力が高い野菜です』などと謳えば,当然,消費者は自分の体内で活性酸素を消去してくれる野菜と思うかもしれない,そうなると優良誤認の可能性があり,景品表示法に抵触してしまうかもしれないのだ。」

抗酸化力の各種分析を永年されてきた丹羽真清社長の言葉を強く受け止めたく思う。

この件を本稿執筆の少し以前,平成28年9月7日に,永年野菜の抗酸化力の研究をされてきた国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門 食品健康機能研究領域 機能成分解析ユニット長を訪問しお伺いすると,抗酸化力の高い野菜を実際ヒトに食べていただき,効果の実証ができないと,機能性表示にも抗酸化力は,使えないそうである。図4のミトホルミシス効果を考えると,ヒトでの効果実証の道は果てしなく遠いと思う。

引 用 文 献

●Elbling L., et al., (2005)

Green tea extract and (-)-epigallocatechin-3-gallate, the major tea catechin, exert oxidant but lack antioxidant activities,

FASEB J, 19, 807-809

●フィンランド国立健康研究所・ガン発生予防研究グループ(1994)

The effect of Vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers.

New England J Med., 15, 1029-1035.

●福田一典(2016)

「漢方がん治療」を考える512)植物ポリフェノールは酸化剤として抗がん作用を発揮する

http://blog.goo.ne.jp/kfukuda_ginzaclinic/e/cbb163880d32da9d1961bef24675331c

●Khan HY, et al., (2012) A prooxidant mechanism for the anticancer and chemopreventive properties of plant polyphenols.

Curr Drug Targets., 14, 1738-1749.

●Ristow M. et al. (2009)

Antioxidants prevent health-promoting effects of physical exercise

in humans.

Proc Natl Acad Sci USA, 106 ,8665-8670.

●斎藤勝司(2017)

あなたの野菜の成分を測ります〜デザイナーフーズにおける野菜の成分分析の取り組み〜,

農耕と園芸,1月号,20−24.

●渡辺和彦(2014)

硝酸塩は人体に毒ではなく有益,農業と科学,5月号,6−12.