第699号 2018(H30) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 2018/04

本号の内容

§レタスのマルチ畝内施肥技術

兵庫県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター

小林 尚司

§メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−圃場試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

レタスのマルチ畝内施肥技術

兵庫県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター

小林 尚司

兵庫県淡路地域南部の三原平野は,排水性の良い砂壌土地帯が広がり冬期の温暖な気象条件を活かして,古くから秋〜冬〜春にかけて露地野菜(タマネギ,ハクサイ,キャベツ,レタス等)が盛んに作られてきた。その中でも,レタスは近年の食生活の変化により消費量が増え,他の品目に比べて生育期間が短く年間に2〜3回の作付けが可能で収益性も高いことから,栽培面積が1,270ha,生産量30,000t以上(H. 27年)と生産が増加している。

淡路地域のレタス栽培における冬〜春穫り栽培では,球の肥大促進や雑草防除の効果をねらってマルチ栽培が行われている。マルチ栽培では,追肥ができないため,全量を基肥で施用する施肥設計がなされている。

このレタス栽培において,作付けが増え生産者一戸当たりの栽培面積が大きくなるにつれ,施肥の効率化による減量・低コスト化や省力化が求められてきた。そこで,この課題に対応するため畝内施肥法について検討した。

ここでは,これまでの施肥方法についての研究の取り組みの経過を解説するとともに,畝内施肥法を実現するための装置とのマッチング,さらには冬穫りレタス栽培で問題となっているレタスビッグベイン病対策としての利用について紹介する。

1.施肥位置・深さ,肥料の種類

まず,畝内施肥での施肥位置・深さ,肥料の種類の違いについて,それぞれの特徴を試験結果に基づいて説明する。

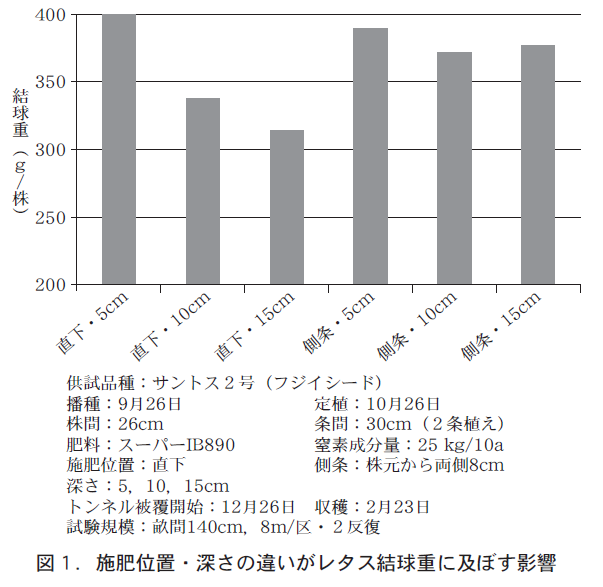

(施肥位置・深さ)

株直下と株元から8cm横の内側と外側の側条2か所に施肥機の吐出口(直径5cm)の中心が位置するように取付けし,畝上面からの深さを5cm,10cm,15cmの3水準を設け,条状に施用した。

株直下と側条の施肥位置の違いについては,両側に分けて条施肥した側条施肥で,生育が良好となり球の肥大が優れた。施肥の深さは,いずれの施肥位置でも深さ5cm区が球の肥大が優れた。株直下の1か所の施肥位置では,10cm,15cmと深くなるほど肥効が遅れ球は小さくなった(図1) 。

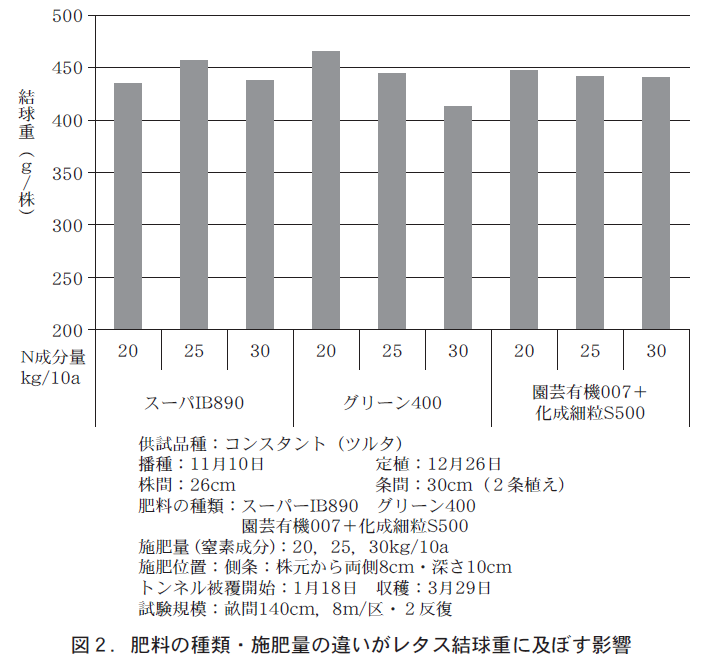

(肥料の種類)

レタスのマルチ栽培期間中の肥効が続く全量基肥施用に適する緩効性肥料の種類と施肥量を検討した。施肥法は,株元から8cmの両側・深さ10cmの位置に吐出口を設置し施肥した。供試した肥料の違いによる球肥大の差は小さく,いずれの緩効性肥料でも安定した生育が得られた。施肥量の違いによる差も小さく,窒素成分20kg/10aで十分な収量が得られた(図2) 。

2.表層施肥法の開発・連続2作穫り栽培

上記の施肥位置や深さの特徴より表層施肥法を開発し,さらにそのままの畝を利用し連続2作穫り栽培での生育の安定性を確認した。

(表層施肥法)

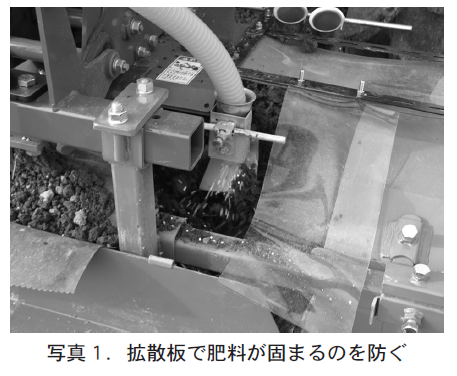

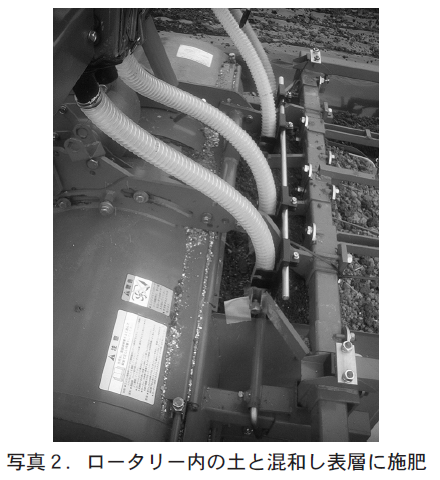

これまでの施肥位置や深さの試験結果より,株直下や側条への深さ5cmの施肥において,生育が安定し球肥大も良好であった。このことから,マルチ栽培のレタスでは,比較的浅い層の肥料を吸収しているものと考えられる。また,緩効性肥料を用いれば肥料やけによる生育不良も観察されなかった。そこで,比較的浅い畝の表層の全面に肥料を散布するよう,ロータリーの後方に拡散板を取付け(写真1) ,そこから肥料を散布しロータリー内の土と混和する表層施肥を行い(写真2) ,慣行の全層施肥や側条施肥と比較した。

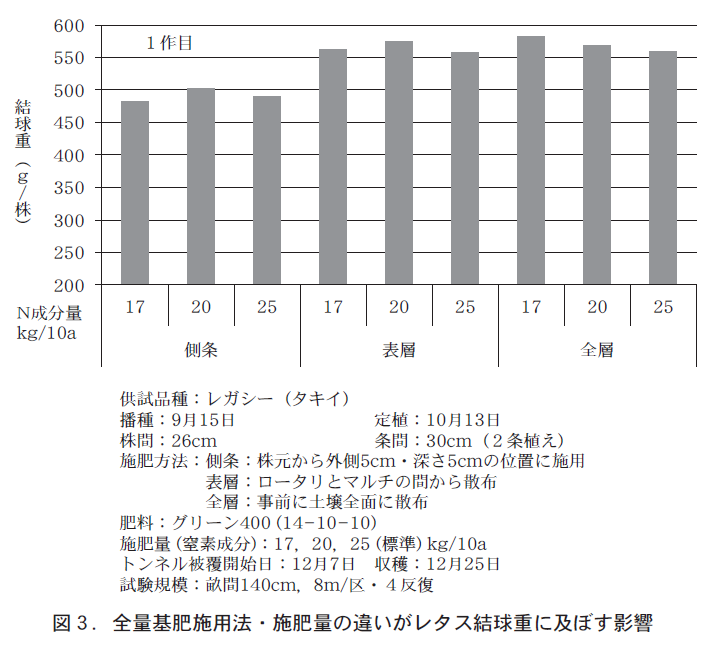

表層施肥は,慣行の全層施肥と同等の生育を示し,球の肥大も良好であった。施肥量の違いによる生育の差も小さく窒素成分17kg/10a区で優れた(図3) 。

(連続2作穫り栽培)

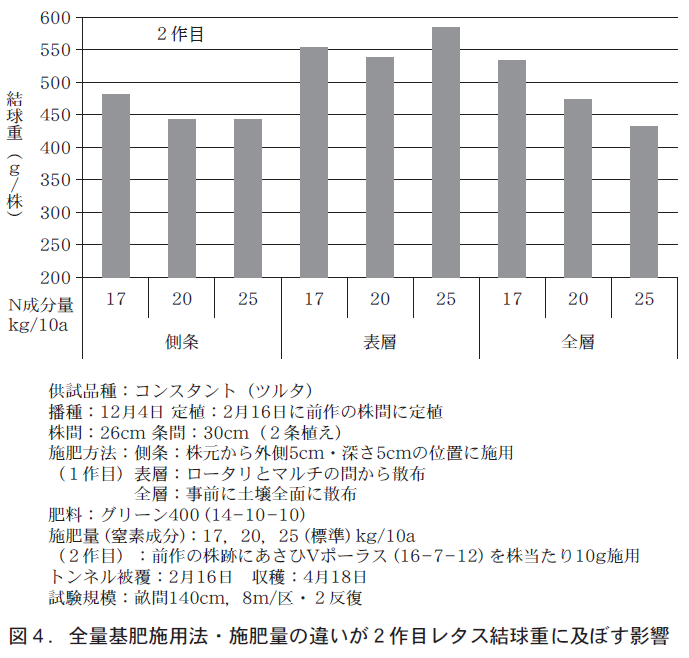

前作を収穫した表層施肥区,全層施肥(慣行)区,側条施肥区の畝をそのまま使い,前作の株跡にあさひVポーラス(16−7−12)を株当たり10g施用し,前作の株間にレタスを植え付け,連続2作穫り栽培を行った。

マルチ栽培では,株と株の間には,そのまま肥料成分が残存しており,表層施肥区では定植後から生育が旺盛となり,気温の上昇と共に肥効も現れ,2作目においても球の肥大が優れた(図4) 。

3.畝成型機のタイプと施肥量の自動調節

畝内施肥法をより効率的かつ正確に省力化を実現するため,畝成型機のタイプ別の特徴と施肥量の自動調節機能の開発について紹介する。

(畝成型機のタイプ)

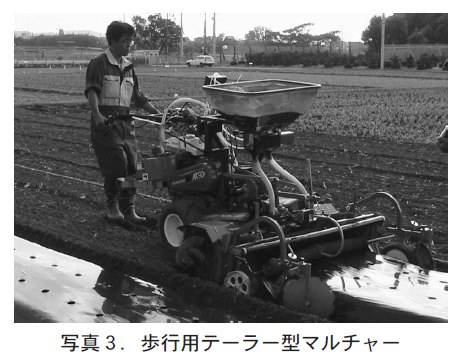

レタス栽培では,マルチ栽培が普及しており,現行で使用されている歩行用テーラー型のマルチャーに施肥機を搭載するのが,当初は最も導入しやすいタイプであった(写真3) 。さらに,機種更新時には,歩行型から乗用型の成型マルチャーと施肥機のセット導入へと移行し,労力軽減も進んだ(写真4) 。

その後,さらに淡路地域では露地野菜栽培が盛んで,レタス以外のキャベツやハクサイ,タマネギでも畝内施肥法が利用できることを想定して,マルチャーよりも土量を多く畝に抱え込めるトラクターアタッチメントの成型ロータリーに装着するタイプも利用されるようになり(写真5) ,全タイプを合わせると淡路地域では300台以上が導入されている。

(施肥量の自動調節)

施肥機の導入当初は,施肥量の調節が煩雑であった。実際にテーラーを圃場で一定の速度で一定の長さを走らせ時間を計測し,その間に施肥機から吐出する肥料の重量を調節することで単位面積当たりの施肥量を換算し設定するという事前の準備を必要とした。また,実際に成型施肥作業をする場合は,設定した一定の速度で走行する必要があり,設定より走行速度が遅くなれば施肥量が増え,速く走れば肥料不足になるため,作業者には走行速度に注意が要求された。

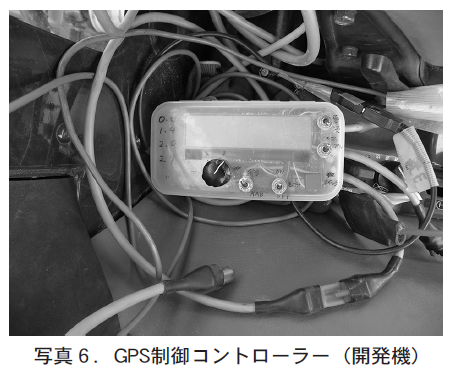

この問題を兵庫県と神戸大学とが協力し,GPSからの位置情報を利用して移動速度に応じて施肥機の肥料を繰り出すモーターの回転速度を制御するコントローラーを作製した(写真6) 。これにより,走行速度が変わっても単位面積当たりの施肥量を一定にすることが可能となり,施肥機メーカーのオプション機能に加えられた(写真7) 。

4.レタスビッグベイン病対策としての利用

冬穫りレタス栽培では,レタスビッグベイン病が発生し,生産を続ける上では避けて通れない問題である。畝内施肥法は,この防除対策としても活用されている事例を紹介する。

(土壌消毒機との併用)

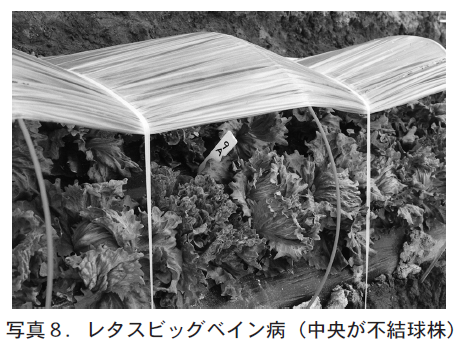

長年にわたりレタスの栽培を続けていると,冬期にレタスビッグベイン病が発病し,小球や不結球となることが問題となった(写真8) 。この病害の防除対策としては,抵抗性品種の利用などもあるが,土壌の汚染程度が高くなると土壌消毒が必要になる。

そこで,これまでの畝内同時施肥マルチ被覆に加えて,キルパー(カーバムナトリウム塩)液剤の散布を同時に実施している(写真9) 。キルパー液剤の土壌消毒により,土壌中の有機物の分解が進み肥効が現れるため,施肥量を2〜3割程度減量させることができる。

(新しい肥料の開発)

前項で記述したレタスビッグベイン病は,土壌中のオルピディウムという糸状菌が媒介するウイルス病であるが,土壌pHの低下により媒介糸状菌の活動が抑制されることが分かり,平成26年度より内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)事業の支援を受け兵庫県とジェイカムアグリ株式会社が共同研究によりpH降下型肥料の開発を行っており,冬期レタス栽培のマルチ畝内施肥での利用が期待される。

おわりに

畝内施肥技術は,上述したように全量基肥施肥により減肥効果の高いレタスのマルチ栽培を中心に発展した。その後,キャベツでの作条施肥やハクサイでのマルチ栽培でも施肥効率が高いことを明らかにしている。また,病害防除対策にも応用が可能なことを本県の事例を中心に紹介してきた。

本施肥技術が,それぞれの産地において肥料の開発や装置の改良・工夫等によってさらに発展することを期待する。

引用文献・資料

1)西野勝,2017.畝立同時作条施肥による秋冬ハクサイの施肥量低減技術.

農業と科学,第691号,1−7

2)竹川昌宏,2017.畝立て同時施肥マルチによるはくさいの減肥・省力技術.

グリーンレポート,第571号,8−11

3)岩本豊,2018.pH降下型肥料の施用がレタスビッグベイン病の発病と生育に及ぼす影響.

農業と科学,第697号,7−10

メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−圃場試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

1)はじめに

これまでの研究でメタン発酵消化液(液肥)の表面施用は,液肥中の有機態窒素の無機化を遅らせ,水稲の栄養成長期間に窒素の供給が律速になり,初期生育を抑制し分げつ数を低下すると推察した。また,収穫指数の増加が観察され,生育後半に液肥中の有機態窒素が遅れて無機化し,登熟期の光合成活性の低下を遅延させたか,あるいは増加させた結果と判断した。

このように液肥の利用では,液肥に含まれる有機物の分解過程を施肥法との関連性から的確に把握することが重要であると考えた。すなわち,液肥の基肥としての施用方法は,全層施肥が適当であり,液肥の窒素の肥効から考えて,含有されるアンモニア態窒素の施肥量と化学肥料として施肥される窒素量を同等にする必要があると判断した。そこで,2006年度は,稲作−麦作体系での消化液の液肥としての可能性と問題点をさらに整理するために大木町で圃場試験を行った。ただし,大木町のメタン発酵施設は建設中であったので,山鹿市のメタン発酵消化液を用いた。

2)目的

液肥に含まれるアンモニア態窒素量で化成肥料の窒素量に等しくなるように液肥を基肥として全層に施用した時,収量,収穫指数,窒素,リン酸,カリの利用率ならびに栽培前,穂ばらみ期,収穫後の作土層の無機化窒素量に及ぼす影響を大木町の試験圃場を用いて化学肥料の標準施用と液肥の施用を比較することを目的とした。リン酸とカリの施用量は特に考慮せずに行った。

3)実験材料と栽培方法

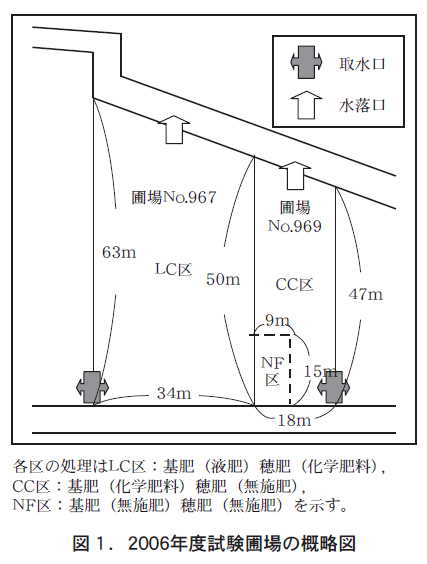

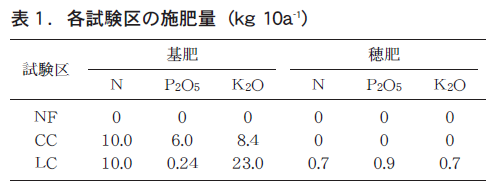

植物材料として水稲(Oryza sativa L.)品種ヒノヒカリを用いた。試験区として,無肥料区(NF区) ,液肥−化学肥料区(LC区) ,化学肥料−化学肥料区(CC区)を各1区設けた。試験区は,大木町の圃場No.969内にCC区及びNF区(9×15m)を設け,圃場No.967をLC区とした(図1) 。

CC区の基肥の施肥量は(表1) ,大木町の標準施肥量(N,P2O5,K2Oを10a当たり,それぞれ10.0,6.0,7.0kg)に相当する量の複合肥料[ハイ・LPコート024(20−12−14)]を10a当たり50kgの割合で6月19日に側条施肥した。LC区は,液肥のNH4-N量を化学肥料の窒素量に相当するように6月5日に圃場表面に散布し,6月16日に代掻きを行った。この時点での液肥のリン酸施用量は,化学肥料に比較し微量ではあるが,リン酸施肥に関しては特に考慮していない。10アール当たりに基肥として施用した液肥は,8,700L(N10kg,P2O50.24kg,K2O23kg)とした。また,LC区とCC区には穂肥として化成肥料[化成484号(14−18−14)]を10a当たり5kgの割合で施肥した。

田植えは,6月19日に条間を30cm,株間を18cmとして一株3本植えを基準に田植機で行った。従って裁植密度は18.5株m−2 であった。栽培管理は大木町の栽培暦に従い,穂肥を8月9日に行い,10月6日に収穫した。

土壌の採取は,施肥前(6月6日) ,幼穂形成期(8月7日) ,収穫後(10月6日)に行った。植物体の採取は,移植時(6月19日) ,幼穂形成期(8月7日) ,収穫期(10月6日)に行った。各処理区とも各時期に3連で行った。

4)調査項目

液肥と施肥前,幼穂形成期,収穫後の作土層土壌の分析は,前報(農業と科学,2017年7月号,1−7ページ)と同様に行った。

水稲の生育調査は,草丈,葉色(SPAD値) ,分げつ数について2週間毎に,生育中期(8月7日)まで行なった。収量構成要素の調査は,茎葉重,穂重,籾重,千粒重,収穫指数等について行った。また,米の品質(食味値,アミロース含有率,タンパク質含有率,脂肪酸含有率,等級)について調査した。これらの調査は,南筑後農改センターが担当した。

茎葉及び籾の全窒素,全リン酸,全カリと玄米の全窒素含有率を測定した。全窒素,全リン酸,全カリは,植物体をサイクロテック粉砕機で粉砕した粉末試料を硫酸−過酸化水素法で分解後,その分解液についてそれぞれインドフェノール法,アスコルビン酸法,原子吸光光度法で測定した。

5)試験結果

a 水稲の生育状況

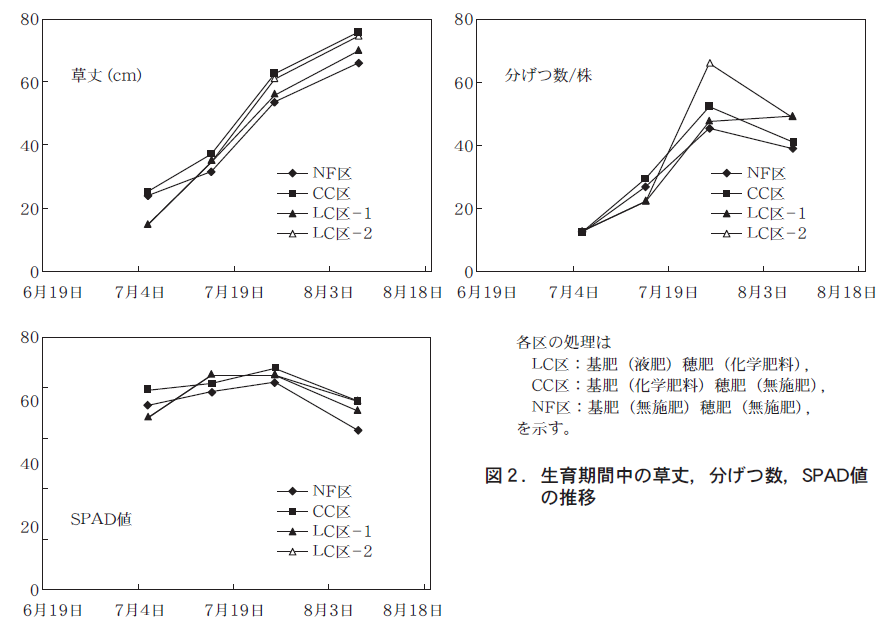

草丈,分げつ数の調査は,10株を対象とした。SPAD値の調査は,完全展開した最上位葉の下の葉を複数回測定しその平均値を求めた。調査した草丈,SPAD値,分げつ数の結果を,それぞれ図2に示した。その結果,草丈,SPAD値,分げつ数のいずれにおいても試験区間に大きな差は見られなかったが,NF区が低く推移した。しかし,ポット試験ほど大きな差は見られなかった。この圃場はかなり地力が高いと判断した。

また,LC区の初期の葉色が特に低く,窒素の肥効が移植後十分発揮されず,その後無機態窒素が急速に発現した結果,葉のSPAD値の上昇が見られた。これは,10日以上放置した液肥の施用方法に問題があるのかもしれない。液肥の全窒素の8割ほどがアンモニア態窒素であることを考えると,施用後すぐに湛水せず放置した場合,硝化作用による脱窒等も考えられる。この点については,さらに追求する必要がある。また,液肥区は散布斑が目立ったため,後半二回の調査は調査対象を2倍に拡大した。特に最高分げつ数に差が見られ,その後の減少が大きい箇所と低下しない箇所が見られたが,これは液肥区での散布斑による測定誤差と考えられる。

b 植物体の乾物重および窒素,リン酸,カリ集積量

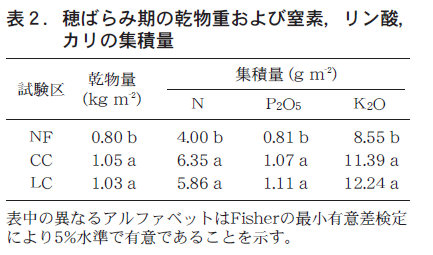

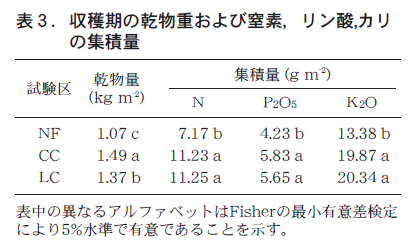

穂ばらみ期(表2)では,乾物重,NPK集積量のすべてでLC区とCC区間には有意差は見られず,NF区に比べ有意に大きかった。

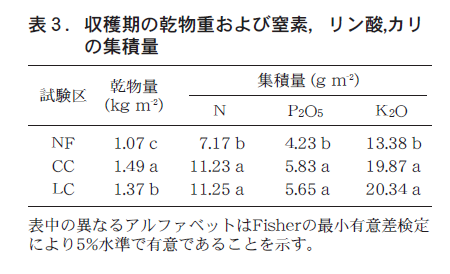

収穫期(表3)では,茎葉はCC区がLC区を有意に上回ったが,穂重には有意差は認められなかった。

これは,LC区で初期生育が悪かったこと(図2)を反映していると考えられる。植物体当たりのNPK集積量は,穂ばらみ期では乾物重の傾向とほぼ一致していたが,カリの集積量がLC区で高い傾向を示した。

収穫期の各部位のNPK集積量は(表3) ,乾物重の傾向と違ってLC区の茎葉のカリ集積量が増加していた。これは,液肥に含まれる多量のカリ成分の影響と考えられる。NF区の乾物重とNPK集積量は,無施肥を反映して他の区に比べ有意に低かった。

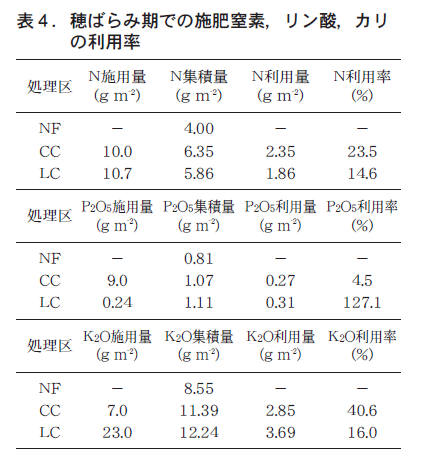

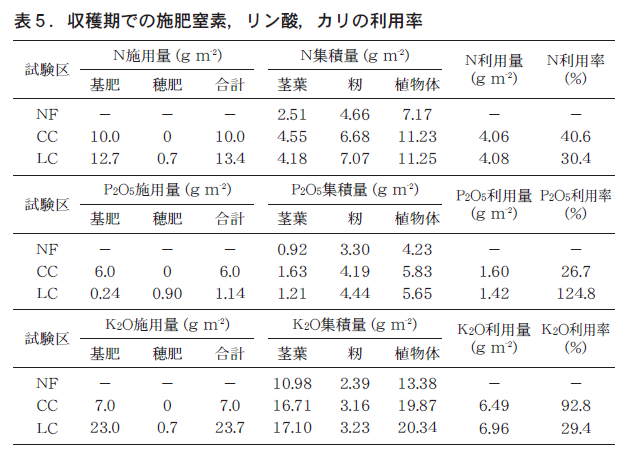

c 施肥した窒素,リン酸,カリの利用率

窒素の利用率は,穂ばらみ期までにLC区で15%とCC区の24%より低く(表4) ,収穫期でも 同様にLC区で30%とCC区の41%より低くかった(表5) 。液肥の窒素利用率が低い結果となった。この点に関してもさらなる検討が必要である。液肥で施用した窒素量が多いものの,この時期までの施肥窒素の利用量は,両区で同程度であった。

カリの利用率は,穂ばらみ期までにLC区で16%とCC区の41%より低く(表4) ,収穫期ではLC区で29%とCC区の93%より低くなった(表5) 。このカリの利用率の低さは,カリの集積が問題になると考えられる。

リン酸は液肥ではほとんど施用されないが,穂ばらみ期にはCC区での利用量が0.27gm−2 で有るのに対し,LC区での利用量が0.31gm−2 と液肥を施用したことで,土壌由来のリン酸の吸収が促進されていた(表4) 。この傾向は,ポット試験と一致した。また収穫期ではCC区の1.60gm−2 に比べLC区で1.42gm−2 と若干低いものの,籾への集積量が増加していた(表5) 。また,この利用率は100%を超え,液肥の施用が可給態のリン酸を増加したこと,すなわち液肥が固定態のリン酸を可溶化したためと考えられた。

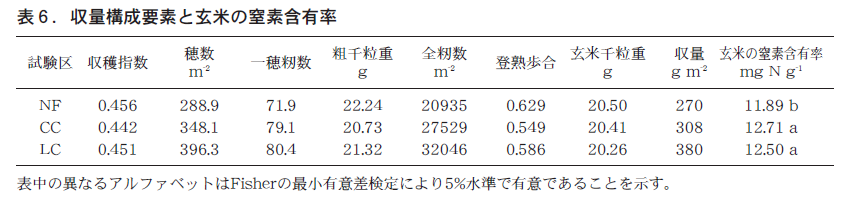

d 収量構成要素と玄米の窒素含有率

収穫指数は,試験区間で大きな差は見られなかった(表6) 。

穂数はLC区でCC区より多かった。粗千粒重,玄米千粒重はすべての試験区で大きな差はなかった。全籾数はLC区がCC区より多くなった。登熟歩合はNF区が特に高く,LC区がCC区よりも高かった。収量はLC区が最も高く,次いでCC区,NF区が最も低かった。これは,LC区で穂数の増加による全籾数の増加を反映した結果と考えた。

玄米の窒素含有率はN F 区で12mgNg−1 以下であったが,施肥することで12mgNg−1 以上に増加した。LC区とCC区間には有意な差は認められなかった。玄米窒素濃度が13mgNg−1以下では,食味値の低下は認められていない(田中ら,福岡農総試研報,1994) 。

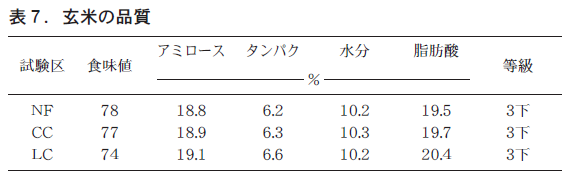

e 玄米の品質

玄米の品質は,調査された脂肪酸含量以外の全ての成分含有率で大きな差は認められなかった(表7) 。脂肪酸の含有率は,LC区で最も高かった。等級に関しては試験区間で差は認められなく,食味値がLC区で低い傾向が認められた。

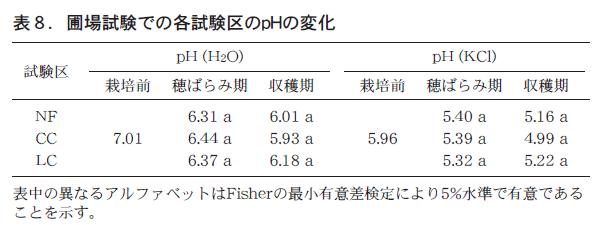

f 栽培期間中のpHと無機化窒素量の変化

大木町圃場から採取した栽培前の土壌のpH(H2O)は,7.01と高かった(表8) 。これは前作麦の麦わらの焼却灰の影響であると考えた。その後灌漑水の影響で低下した。CC区では収穫期まで最も低下する傾向を示した。液肥がアルカリ性であることの影響は,圃場では無視できると考えた。

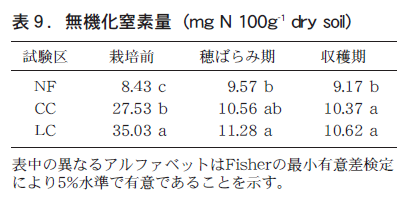

無機化窒素量が多い土壌ほど,植物が利用可能な窒素が多いと考えることができる。基肥を施用した栽培土壌の無機化窒素量はNF区で特に小さく,収穫期ではLC区とCC区の間で大きな差はなかったが,穂ばらみ期では,LC区の方が高い傾向にあった(表9) 。このことが,LC区の栄養成長を押し上げて収量増加をもたらしたと考えられる。

6)考察

生育調査および穂ばらみ期の乾物重,収穫期の茎葉の乾物重から,液肥を施用したLC区のほうがCC区より初期生育が抑制されることが伺える。これはLC区のほうが施用した全窒素量が多いにもかかわらず,窒素が有効に利用できなかったためと考えられる。液肥の施用法を再考する必要が有るのかもしれない。しかし,穂数,全籾数,収量はLC区で最も多かった。これは液肥の肥効が生育中期から現れ,生殖成長を促進したとも考えられる。この点に関してはさらに検討する必要がある。

本年度に山鹿市のメタン発酵液肥を用いた試験で,液肥の施肥量を液肥に含まれるアンモニア態窒素量を基準に化学肥料の窒素肥料相当分を施肥した。有機態窒素の約半分が易分解性である事が,培養法による無機化窒素量の測定から明らかとなった。本研究で行った窒素施肥は増肥につながったと考えられる。本年度の液肥の散布法は,生育にむらがでる結果を引き起こし,本実験の結果が必ず得られるとは言い難い。しかし,液肥に含まれる無機態窒素量で窒素の施用基準に見合うだけ施肥しても,玄米の品質を特に低下することなく,化学肥料での標準の栽培法に遜色ない収量を得ることが可能であると判断した。

アルカリ性の液肥を施用することで作土層のpHの上昇を懸念したが,その傾向は見られず,化学肥料を施肥する事で起こる酸性化を回避することができると考えた。また,液肥中に多く含まれるカリの利用率は低く,カリの集積が懸念される。しかし,栽培跡地の土壌の分析結果からは,カリの集積は確かではなかった。この点に関してはさらなる追試が必要である。

7)要約

栽培期間中の草丈,葉色,分げつ数は,試験区間に大きな差は見られなかったが,NF区が低く推移した。しかし,ポット試験ほど大きな差は見られなかった。穂ばらみ期では,乾物重,NPK集積量のすべてでLC区とCC区間には有意差は見られず,NF区は有意に少なかった。収穫期では,茎葉はCC区がLC区を有意に上回ったが,穂重には有意差は認められなかった。これは,LC区で初期生育が悪かったことを反映していると考えた。穂数はLC区でCC区より多く,玄米千粒重はすべての試験区で大きな差はなかった。全籾数はLC区がCC区より多くなった。登熟歩合はNF区が特に高く,LC区がCC区よりも高かった。収量はLC区が最も高く,次いでCC区で,NF区が最も低かった。これは,LC区で穂数の増加による全籾数の増加を反映した結果と考えた。窒素とカリの利用率は,CC区がLC区に比べ高かった。リン酸の利用量は,LC区の施肥量がCC区の約40分の1程度で有るにも関わらずLC区で多く,液肥の施用がリン酸の可溶化を促進したと考えた。カリの集積量は,LC区の施用量がCC区の3倍程度で有るにも関わらずLC区の利用量がCC区よりもわずかに多いだけで,施肥過多に注意する必要があり,カリの減肥を考える必要がある。