第725号 2020 (R02) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/11

本号の内容

§パッションフルーツ基肥一発施肥方法の確立

岐阜県農業技術センター

鈴木 哲也

§全量基肥施肥による促成栽培ナスの省力化

福岡県農林業総合試験場

森田 茂樹

パッションフルーツ基肥一発施肥方法の確立

岐阜県農業技術センター

鈴木 哲也

1.はじめに

岐阜県のパッションフルーツ栽培面積は全国4位である(平成29年産特産果樹生産動態等調査) 。休耕田などの遊休農地を利用した露地栽培が行われており,生産された果実は主に加工用として利用されている。冬季の気温が低く,越冬が困難であるため,挿し木苗を4〜5月に定植して12月まで収穫する作型が行われている。パッションフルーツは高温によって開花数が減少することから(宇都宮,1989) ,本作型では6〜7月と9月に開花し,8〜9月(夏実)と11月以降(冬実)に果実を収穫する。

しかし,この作型はパッションフルーツの主産地である沖縄県,鹿児島県,東京都(小笠原諸島)などの亜熱帯地域の作型と大きく異なることから,栽培技術が未確立であった。特に夏実の収量が低いことが大きな問題であり,夏実の収量向上を目的とした仕立て方法,施肥方法,育苗方法などの検討を行った。そこで,今回は施肥方法の検討について紹介する(鈴木ら,2017) 。

2.窒素施肥量および施肥資材の検討【試験1】

(1)目的

パッションフルーツの生育には窒素成分が多く必要であること,夏実は樹体の生長と並行して開花・結実することを踏まえて,適正な窒素施用量を検討した。また,慣行の緩効性窒素肥料(くみあい尿素入りIB化成S1号,ジェイカムアグリ(株) ,N−P2O5−K2O%:10−10−10)単独で窒素施用量を増加すると,施肥作業の労力が多くかかること,リン酸やカリの施用量が増加することから,被覆尿素肥料のLPコート(リニア型)の利用を検討した。LPコートは岐阜県における5月定植の温度条件から窒素溶出率をシミュレーションし,100タイプ(くみあい42被覆尿素LPコート100,ジェイカムアグリ(株) ,N%:42)とした。

(2)耕種概要

岐阜県農業技術センター内温室で育苗したパッションフルーツ‘サマークイーン’苗を供試した。定植前年の2015年8月に緑枝を挿し木して,その後4号ポットに鉢上げを行った。冬期間,温室内の温度10℃設定とした。

2016年5月17日に草高約1.5mの苗を株間2.5m,列間2.5mで定植し,一文字仕立てとした(熊本ら,2017) 。主幹は地上約50cmの高さで水平に誘引し,その主幹部から発生した腋芽を結果枝として上方に伸ばした。開花期間中は毎日人工受粉を実施し,果実は1果ごとに細長い袋状の延伸ネットを被せ,ネット内に落果した果実を収穫した。なお,本栽培は主に加工用果実生産であることから,省力化を図るため,腋芽の整理や結果枝の誘引は原則行わなかった。

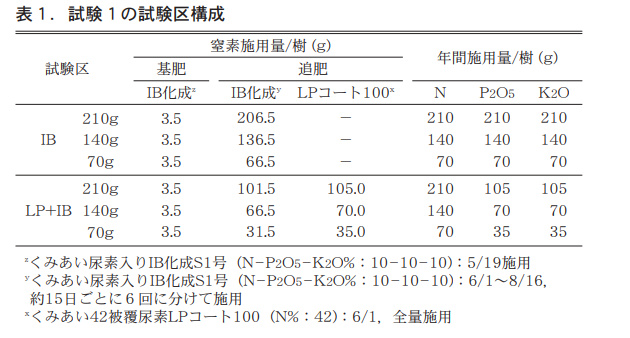

(3)試験方法

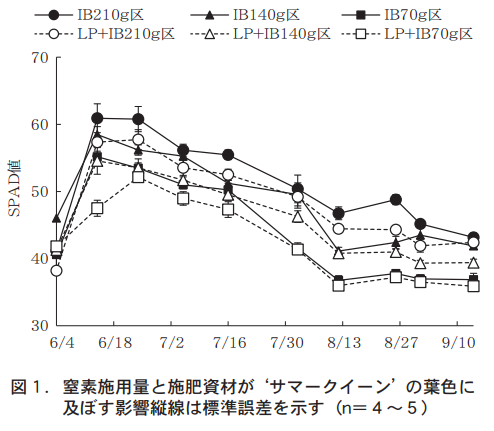

窒素施用量(70g/樹,140g/樹,210g/樹)と施肥資材(全量IB化成で施用,窒素施用量を1:1としてLPコート100とIB化成を組み合わせて施用)を変えて試験区を設置し(表1) ,1試験区4〜5反復1反復1樹とした。定期的に葉色を測定するとともに,夏実の開花数,収量,果重などを調査した。葉色は新梢の先端6〜10葉目の10〜15葉/樹を葉緑素計(SPAD−502Plus,コニカミノルタ(株))で測定した。

また,8月15〜19日に収穫した果実の糖度および酸度を調査した。酸度は自動滴定装置(AT−510,京都電子工業(株))による滴定量をクエン酸当量として求めた。

(4)結果および考察

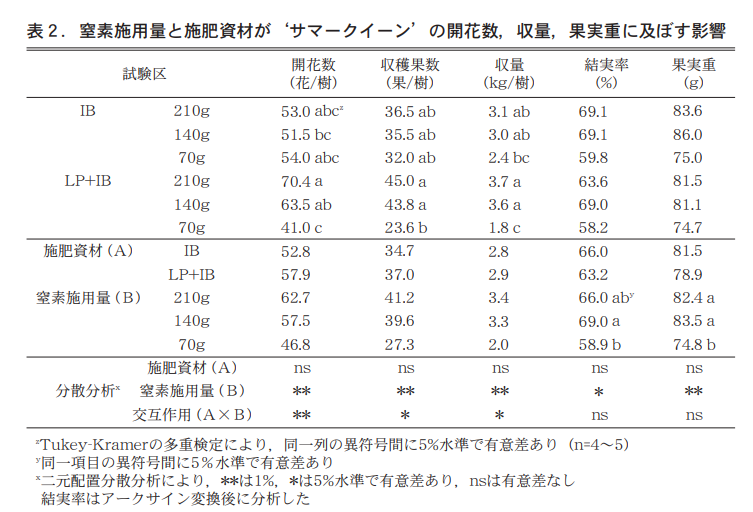

夏実の収量および果実重は窒素施用量210g/樹と140g/樹が70g/樹よりも優れた(表2) 。また,7月下旬以降,葉色は70g/樹が140g/樹と210g/樹よりも低く推移した(図1) 。パッションフルーツの果実肥大には開花後4週間までの管理が重要であることから(石畑,1993) ,窒素施用量が140g/樹以上であれば,樹体生育と果実肥大に必要な窒素量が施用され,樹体の栄養状態を良好に保持できると考えられた。なお,施肥資材による夏実の収量および果実重の差は認められなかった。

開花は6月3半旬から始まり,7月1半旬以降急増し,7月4半旬にほぼ終了したが,LP+IB140g区とLP+IB210g区は8月2半旬に再度開花が認められた(データ略) 。このことから,樹体条件が整えば,高温期においても開花する可能性が示唆された。

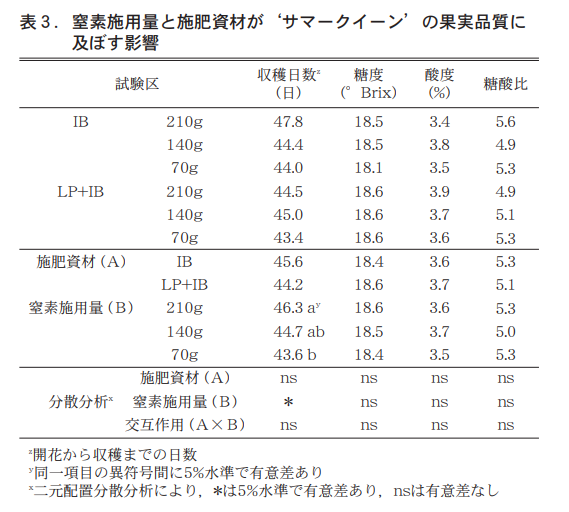

収穫日数は窒素施用量による差が認められ,210g/樹が70g/樹よりも長かったが,糖度や酸度に窒素施用量と施肥資材による差は認められなかった(表3) 。

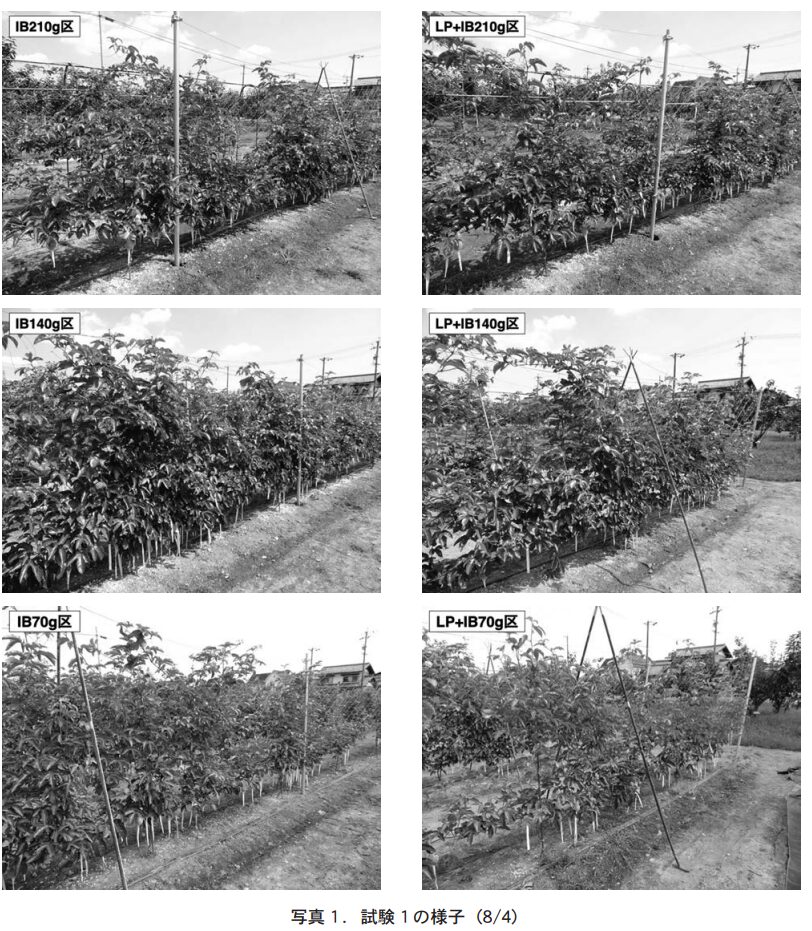

以上の結果から,夏実の収量向上には,窒素施用量が140g/樹以上必要であることが明らかになった。また,労力やコスト面を考慮すると,LPコート100とIB化成の組み合わせがIB化成単独よりも適していると考えられた(写真1) 。

3.施肥資材の組み合わせ割合の検討【試験2】

(1)目的

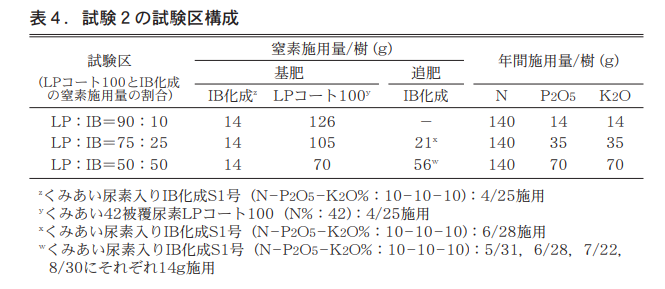

試験1の結果から,窒素施用量を140g/樹として,LPコート100とIB化成の組み合わせ割合を検討した。試験1と同様の50:50,基肥一発の90:10,その中間の75:25とした。

(2)耕種概要

試験1と同様に定植前年に挿し木,育苗した苗を供試した。2017年5月1日に草高約1.2mの苗を株間2.0m,列間2.5mで定植し,その後は試験1と同様に栽培管理を行った。

(3)試験方法

施肥資材の組み合わせ割合を変えて試験区を設置し(表4) ,1試験区3〜5反復,1反復1樹とした。試験1と同様に葉色,夏実の開花数,収量,果重など,8月5〜11日に収穫した果実の糖度および酸度を調査した。

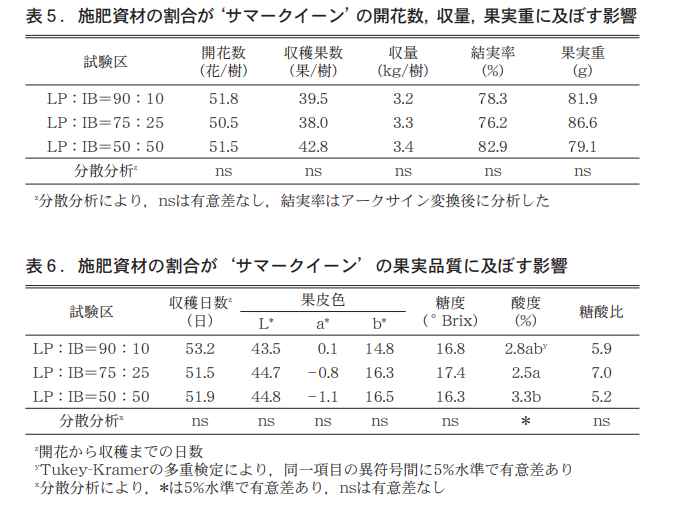

(4)結果および考察

施肥資材の組み合わせ割合による収量,果実重,果実品質,葉色の差は認められなかった(表5,表6,データ略) 。このことと作業性や肥料代を考慮すると,施肥方法はLPコート100とIB化成の組み合わせ割合を90:10とする基肥一発が効果的かつ実用的であることが明らかになった。

4.まとめ

本試験の結果から,基肥一発施肥方法(基肥として窒素施用量でLPコート100を126g/樹,IB化成を14g/樹施用)で栽培することによって,夏実の収量を大幅に向上することができた。本施肥方法によって,一文字仕立てで栽培した場合の夏実の収量(160樹/10a)は約0.6t/10aとなる。

また,近年,ポット栽培による夏実の栽培技術の開発を検討している(鈴木ら,2019) 。ポット栽培は資材などにコストがかかるが,地植え栽培の約1.6倍の収量を得ることができること,糖酸比が高く果実品質が優れていることから,新しい栽培技術として期待される。

ここで紹介した技術の開発は(国研)農研機構生物系特定産業技術研究支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)アボカド,パッションフルーツなど亜熱帯果樹における国産化可能性の分析と栽培技術の開発」により実施したものである。

参 考 文 献

●石畑清武.1993.

パッションフルーツ (Passiflora edulis Sims)の花器及び果実の発育に関する研究.

鹿大農場研報.18:1−77.

●熊本 修・東 明弘・鈴木哲也・須崎徳高・橋本真帆・近藤友大・樋口浩和.2017.

パッションフルーツ栽培の現状と新しい栽培技術.

熱帯農業研究.10 (1):7−17.

●農林水産省.2020.特産果樹生産動態等調査.

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_kazyu/index.html

●鈴木哲也・新川 猛.2017.

施肥量が露地栽培パッションフルーツの収量および果実品質に及ぼす影響.

熱帯農業研究.10 (別2):79−80.

●鈴木哲也・杉浦真由・新川 猛.2019.

ポット栽培におけるパッションフルーツの収量および果実品質.

熱帯農業研究.12 (別2):13−14.

●宇都宮直樹.1989.

ムラサキクダモノトケイソウの新梢生長,開花・結実,果実生長に及ぼす温度の影響.

園学雑.58 (別1):112−113.

全量基肥施肥による促成栽培ナスの省力化

福岡県農林業総合試験場

森田 茂樹

はじめに

福岡県は全国でも有数の促成栽培ナスの生産地であり,県内の主要な品目となっている。しかし,近年は生産者の高齢化や後継者不足に伴い,栽培面積および生産戸数は減少傾向にあり,生産面積の維持や各生産者の経営規模拡大を図る上で栽培管理作業の省力化が不可欠となっている。そのため,本県では2012年に気温や日射量が低下する冬期においても果実品質が優れる単為結果性ナス品種「省太」を育成し(古賀ら 2013) ,促成栽培における総労働時間の約21%を占める着果促進処理作業(玖波井・松島 2004)の省力化を図った。

一方,ナスの促成栽培は8〜9月に定植し,10月〜翌年6月まで長期にわたって収穫する作型であるため,一作につき10回程度の追肥作業が必須となっており,特にマルチを被覆する11月以降はマルチを持ち上げながらの散布作業となるため,労働負荷が大きい。施肥作業の省力化は,水稲では肥効調節型肥料を用いた全量基肥施肥が一般的となっているほか,レタスやハクサイなどの葉菜類(高橋 1998) ,トマトの夏秋栽培(小管 2001)などでも全量基肥施肥体系が検討されている。ナスにおいても,促成栽培ナスおよびピーマン用の全量基肥肥料である「促成ナス・ピーマン一発40」(16−16−8)が開発されているが,本県において本肥料を用いた全量基肥施肥栽培についてはこれまで検討されておらず,適用性が明らかでなかった。

そこで,ナスの促成栽培における追肥作業の省力化を図るため,「促成ナス・ピーマン一発40」を用いた全量基肥施肥が「省太」の促成栽培において収量や品質に及ぼす影響について検討した。

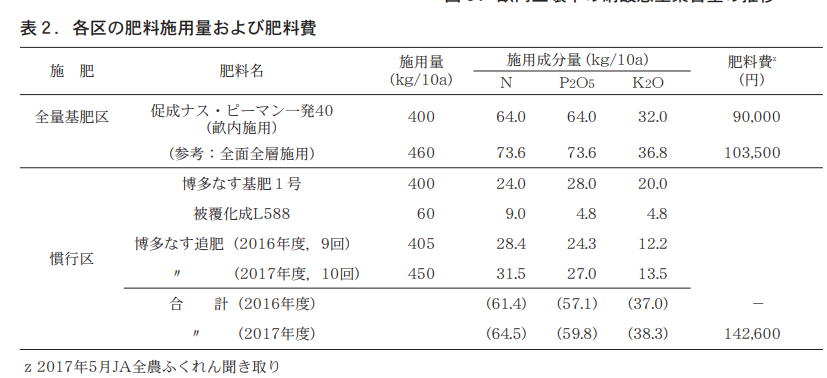

試験方法

試験は2016年度と2017年度に福岡県農林業総合試験場野菜部の単棟ビニルハウス(間口6m,奥行20m,中粗粒灰色低地土)で行った。定植2日前に,全量基肥施肥区(以下,全量基肥区)には「促成ナス・ピーマン一発40」を400kg/10a,慣行区には配合肥料「博多なす基肥1号」を400kg/10aおよび「被覆化成L588」を60kg/10aの施用量でそれぞれ畝内に施用した。慣行区の追肥は,配合肥料「博多なす追肥」を1回あたり45kg/10aの施用量で,両年度とも10月20日より20〜30日間隔で行い,2016年度は9回,2017年度は10回,畝上および畝肩に施用した。

供試品種は,穂木に「省太」 ,台木に「トナシム」を用い,両年度とも9月8日に第1花開花前の苗を畝幅150cm,株間60cmの1条植えで定植し,主枝V字4本仕立てとした。また,12月〜4月中旬までは施設内の最低気温が10℃以下にならないように暖房機で加温した。1区あたり2016年度は4株,2017年度は3株を供試し,それぞれ3反復で試験を行った。

試験結果

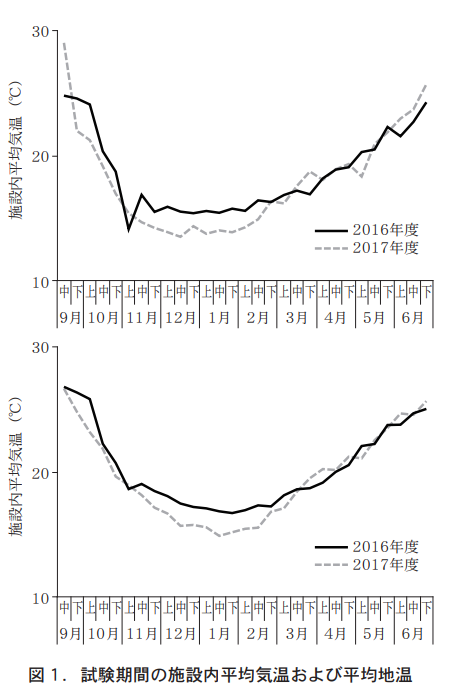

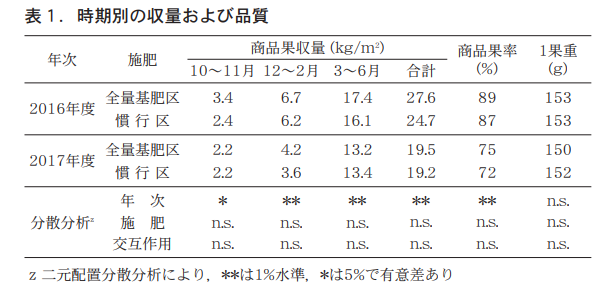

施設内平均気温および平均地温は,2017年度が2016年度と比べて9月下旬から2月中旬まで約1〜2℃低く,2月下旬以降は両年度とも同等の温度で推移した(図1) 。商品果収量および商品果率には年次間差が認められたものの,施肥法の違いによる有意な差は認められなかった。また,1果重は年次間差および試験区間に有意な差は認められなかった(表1)。

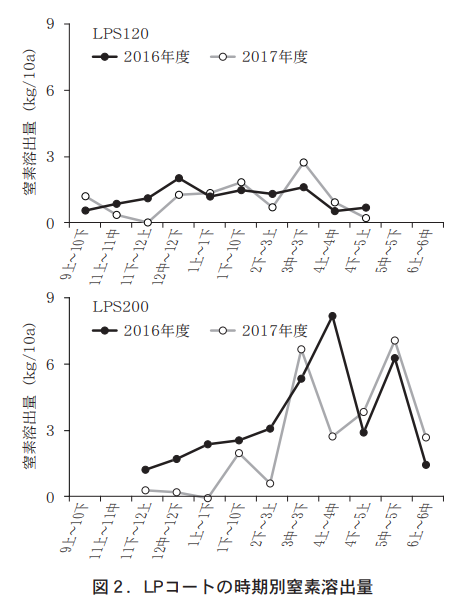

「促成ナス・ピーマン一発40」に含まれるLPコート肥料の窒素溶出量は,LPS120では2017年度が2016年度に比べ9月上旬から10月下旬まではやや多かったが,11月上旬から12月下旬までは少なく,それ以降は概ね同等の値で推移した(図2) 。LPS200では,2017年度が2016年度に比べ11月下旬から3月上旬まで,および4月上旬から中旬までは少なかったが,それ以外の期間は同等であった(図2) 。

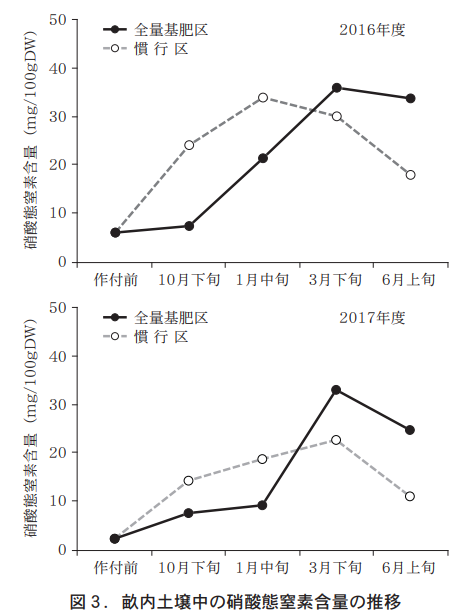

また,全量基肥区の畝内土壌中の硝酸態窒素含量は,いずれの年度も1月中旬までは慣行区に比べて少なかったが,3月下旬以降は多くなった(図3) 。2017年度の試験に要した10aあたりの肥料費は,慣行区の142,600円に対し,「促成ナス・ピーマン一発40」の畝内施用が90,000円,全面全層施用が103,500円であった(表2) 。

考察

「促成ナス・ピーマン一発40」に含まれているLPコートは温度依存型の肥料であり,施用した土壌の温度により窒素の溶出量がコントロールされる(藤田 1996) 。本試験におけるLPコート肥料の窒素溶出量は,2017年度が2016年度に比べLPS120では11月上旬から12月下旬まで,LPS200では3月上旬まで少なかった。これは2017年度の施設内平均地温が2016年度に比べ,9月下旬から2月中旬まで約1〜2℃低く推移したため,LPコートの窒素溶出開始が遅くなるとともに溶出量が少なくなったものと考えられる。

また,全量基肥区における1月中旬の畝内土壌中の硝酸態窒素含量は2017年度が2016年度と比べて少なかったが,これについても同様に,地温の違いにより,LPコートの溶出やこの肥料に含まれる緩効性窒素肥料であるCDUの分解が緩やかであったことが要因と考えられる。一方で,硝酸態窒素含量を試験区間で比較すると,両年度とも1月中旬までは全量基肥区が慣行区より低かったものの,3月下旬以降は同等あるいは全量基肥区の方が高かった。地温の上昇に伴って,LPコート肥料のうちLPS200は両年度とも3月中旬頃から溶出量が急増しており,これにより全量基肥区において 3月中旬以降の硝酸態窒素含量が高く維持されたと考えられる。

ナスは野菜類の中では生育適温が高いグループに属しており,生育や果実の発育は温度と高い相関関係があることが知られている。本試験において,2017年度は2016年度と比べて商品果収量が少なかったが,これは2016年度の施設内平均気温が2017年度と比べて高かったために,生育が早まり,収穫果数が増加したことが原因と考えられる。

藤井・板木(1954)は施肥量が少ない場合はナスの開花数が減少し,それに伴い収穫果数が減少することを報告しているが,全量基肥区は両年度とも慣行区と同等の商品果収量を得ることができた。また,商品果率や1果重についても慣行区と同等であった。これらのことから,本肥料は単為結果性ナス「省太」の促成栽培における全量基肥施肥用肥料としての適性を有していると考えられる。

福岡県の調査では,ナスの促成栽培において追肥1回に要する労働時間は10aあたり0.4時間と短いものの,マルチを持ち上げながらの追肥作業は労働負荷が大きい。全量基肥施肥栽培では一作につき約10回の追肥作業が不要となるため,栽培期間を通して10aあたり4時間の労働時間ならびに追肥にかかる労働負荷の削減を図ることができる。また,追肥のタイミングは長年の栽培経験によるところが大きく,経験の少ない後継者や新規就農者では追肥が遅れることで生育不良や減収につながる可能性もある。しかし,全量基肥施肥栽培では追肥が遅れることがなくなり,ナスの安定生産に寄与できると考えられる。

施肥にかかる10aあたりのコストは,本肥料の畝内施用による全量基肥施肥栽培で約90,000円となり,慣行施肥栽培に比べ約53,000円安価であった。また,より現場での施用方法に近い全面全層施用した場合においても,慣行施肥栽培に比べ10aあたり約39,000円安価であり,本肥料を用いた全量基肥施肥栽培はコスト面からも普及性が高いと考えられる。

まとめ

福岡県における単為結果性ナス「省太」の促成栽培において,「促成ナス・ピーマン一発40」を用いた全量基肥施肥栽培は慣行施肥栽培と比べて収量および品質ともに同等で,追肥作業の省略による省力化と肥料費の削減が可能であることが明らかとなった。また,近年,県内の促成栽培ナスで作付割合が増加している単為結果性ナス「PC筑陽」についても,2017年度の1か年のみであるが試験を行い,慣行区と同等の収量および品質が得られることを確認している。現在,生産現場では初期生育を安定させるために「促成ナス・ピーマン一発40」に加えて他の肥料を同時施用するなど,本県の促成栽培ナスにより適した施肥方法が検討されている。

引用文献

●藤井健雄・板木利隆(1954)

茄の着果周期に関する研究.園学雑23:1−8.

●藤田利雄(1996)

ポリオレフィンによる肥料被覆技術の発明と被覆尿素の工業化.

土肥誌67:247−248.

●古賀 武・下村克己・末吉孝行・三井寿一・浜地勇次・齊藤猛雄・松永 啓・斎藤 新(2013)

単為結果性ナス新品種「省太」の育成.

福岡農総試研報32:52−58.

●小管佐代子・桑野伸晃・三枝正彦(2001)

トマト栽培における肥効調節型窒素肥料を利用した全量基肥施肥法.

土肥誌72:621−626.

●玖波井邦昭・松島貴則(2004)

花粉媒介昆虫と天敵を利用した施設ナス栽培体系の経営的評価.

高知農技セ研報13:1−12.

●斎藤 隆(2004a)

Ⅱ苗の発育の生理,生態.農業技術大系 野菜編 5ナス基礎編.

農文協,東京,p37−52.

●斎藤 隆(2004b)

Ⅵ果実発育の生理,生態.農業技術大系 野菜編 5ナス基礎編.

農文協,東京,p101−118.

●高橋正輝(1998)

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開5.野菜の施肥技術(その2) .

土肥誌69:303−309.