第727号 2021(R03) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 2021/01

本号の内容

§「更なる新しい常態」の創造に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 田代 教昭

§春まきタマネギ栽培における肥効調節型肥料の利用

福島県農業総合センター

作物園芸部野菜科

副主任研究員 横田 祐未

§行灯仕立てアサガオ鉢の購入後施肥方法と

長尺仕立てアサガオポット苗による新たな植物装飾の提案

東京都農林総合研究センター 江戸川分場

田旗 裕也

「更なる新しい常態」の創造に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 田代 教昭

新年明けましておめでとうございます。

令和3年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げます。

昨年は,世界的に新型コロナウィルスの感染が拡大し,我々の生活に大きな影響を及ぼすこととなりました。「3密」の回避,マスクの着用,手指消毒などの新しい生活様式の導入をはじめ,在宅勤務によるテレワークやリモート会議など新しい業務形態の導入がなされました。

農業面でも農畜産物の外食向け需要減,外国人労働者の不足などの色々の影響が出てきており,生産者個人,地域,国などにおいて様々な対応,対策が実施されているところです。まだ収束が見えない中,「ウィズコロナ」 ,「アフターコロナ」と今後さらに新しい取り組みが必要となっていくことと思われます。

さて,1981年に産声を上げた弊社「LPコート」は,石川県にBB肥料(追肥用)の原料として初出荷されましたが,「LPコート」を原料とした弊社「LP複合」は,翌年の1982年に岡山県の乾田直播用に出荷されました。これが,正に「水稲全量基肥栽培」のスタートとなったわけです。その後,研究,流通等の皆様に支えられながら技術の積み上げを行い,現在に至っております。

今日では,国内各社の肥料メーカーから「コーティング複合肥料」が生産,販売され,農業界では「一発肥料」として認識して頂けるようになりました。水稲栽培に使用されている割合も水田面積換算で50%を超えていると思われます。

水稲栽培でのいわゆる「新しい常態」と言えるのではないでしょうか。

導入当初は,省力栽培を謳い文句に進めてきましたが,昨今の気象変動の激化,長年の土壌成分の変化,水稲品種の更新,そして省力技術から増収技術への需要変化など「水稲全量基肥栽培」も必ずしも「一発」で終われないことも出てまいりました。

「水稲全量基肥栽培」がスタートして約40年。昨年より弊社も遅ればせながら「全量施肥栽培技術」とスマート農業とのマッチングの検討を開始しました。気象変動への対応や増収技術需要への対応などを目標に,肥料を通じて農業へ貢献できる「更なる新しい常態」を創造できるよう取り組んでまいりますので,皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」の引き続きのご愛読をお願い申し上げまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

春まきタマネギ栽培における肥効調節型肥料の利用

福島県農業総合センター

作物園芸部野菜科

副主任研究員 横田 祐未

1.はじめに

福島県内の避難指示が解除された地域や津波被災地域では,帰還する農業者が少ないことから,地域の農業を維持するため少人数で大面積の圃場を管理することが求められている。経営体の収益性向上をめざして,新規品目としてタマネギなどの土地利用型露地野菜が地域に導入されており,浜通り地域のタマネギ栽培面積は平成27年度の30aから始まり,令和2年度は2,742aと急激に拡大している。

県内におけるタマネギ栽培は,8〜9月に播種し,10月に定植を行う秋まき栽培と,1月に播種し,3月に定植を行う春まき栽培が行われており,収穫期は6月から7月となる。春まき栽培は定植から収穫までの期間が約3ヶ月程度であり,一般的に本圃での追肥は必要ないとされている。しかし,地力の低い圃場では,栽培期間中の肥料の流亡により窒素成分が不足し,生育不良や収量低下の原因となる恐れがある。

本研究では,春まきタマネギ栽培に適した肥効調節型肥料の溶出タイプを選定するとともに,慣行肥料と肥効調節型肥料を併用することで,基肥を減肥しても慣行並みの収量が得られるか試みたので紹介する。

なお,本試験は公益社団法人福島県植物防疫協会の「新農薬等に関する試験研究事業」の委託試験として実施した。

2.試験方法

1)耕種概要

試験は,福島県郡山市の福島県農業総合センター内の露地圃場(灰色低地土)において,2018年と2019年の2年間実施した。供試品種は「もみじ3号」(株式会社七宝) ,播種は2018年が1月24日,2019年が1月18日に,448穴セルトレイに行い,ガラス温室内に1枚の内カーテンを設置し,最低気温が10℃以下にならないように温度設定し出葉数2.5〜3枚程度まで育苗を行った。培土はみのるメガ培土(みのる産業株式会社)を用い,追肥はトミー液肥ブラック(片倉コープアグリ株式会社)を用いた。基肥の施肥は定植日に行った。

定植は2018年が3月31日,2019年が4月2日に4条植え全自動移植機により行った。栽植密度は26,667株/10a(1畝4条植え,畝幅120cm,条間20cm,株間10cm)とした。地上部が倒伏した株が全体の8割に達した倒伏日は2018年が7月4日,2019年が7月15日となった。収穫は倒伏日から7日後に一斉収穫とし,2018年が7月11日,2019年が7月22日に行った。収穫物は遮光率50%の遮光資材をかけたパイプハウス内で乾燥・貯蔵を行った。

2)肥料の選択(2018,2019年)

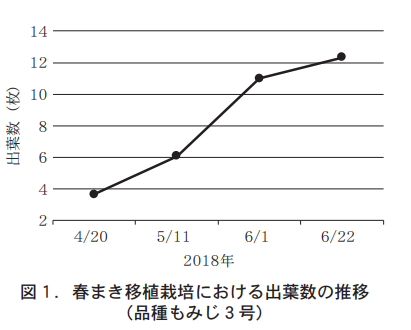

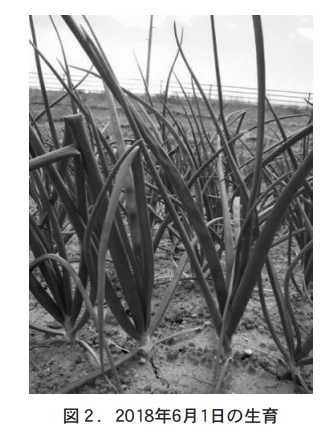

タマネギの結球は長日条件により開始されるので,それまでに茎葉を充分に生育させることが重要である。また,肥大開始時期に窒素が不足すると,球の肥大が不良となり,逆に窒素が多すぎると肥大の遅れや腐敗球が発生しやすい等の負の影響を考慮する必要がある(加藤,1963年,岩田,1959年) 。郡山における「もみじ3号」の春まき栽培では,5月中旬から茎葉の成長が旺盛となり,6月22日頃には出葉数12枚となり,肥大が進んだ(図1〜3) 。

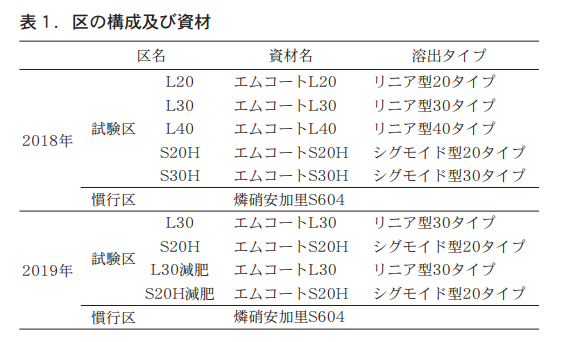

このようなタマネギの生育特性を考慮して肥大期に遅効きしないように,肥料は窒素の溶出調整が可能な被覆尿素肥料のエムコート(ジェイカムアグリ株式会社)を用い,春まきタマネギ栽培に有効な溶出期間,溶出タイプを把握するため,表1の試験区を設定した。溶出タイプは2018年はリニア型溶出のL20,リニア型溶出のL30,リニア型溶出のL40,シグモイド型溶出のS20H,シグモイド型溶出のS30Hの計5種を供試した。2019年はL30とS20Hを用いた。なお,対照として窒素肥料に燐硝安加里S604を用いた慣行区を設けた。各区の面積はそれぞれ6m2(1.2m×5m) ,3反復で実施した。

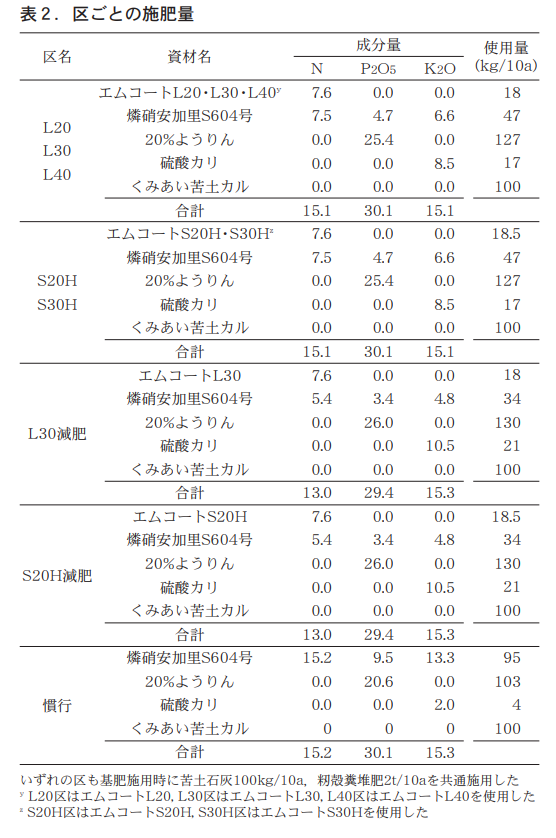

試験区の施肥量は表2に示した。施肥は定植日に行った。慣行区の施肥量は10a当たり窒素成分で15kg,リン酸分で30kg,カリ成分で15kgとした。他の区は全窒素量の半量に肥効調節型肥料を用い,残り半量は慣行肥料の燐硝安加里S604とし,20%ようりん,硫酸カリと併せて本圃への施肥量を10a当たりの窒素成分で15kg,リン酸成分で30kg,カリ成分で15kgとした。

3)肥効調節型肥料の減肥効果の検討(2019年)

肥効調節型肥料は施肥効率が高いことから,基肥の慣行肥料である燐硝安加里S604の減肥効果を確認するため,表2の試験区を設定した。溶出タイプはリニア型溶出のL30,シグモイド型溶出のS20Hを用いた。

試験区のうち,L30減肥およびS20H減肥区は全窒素量の半量に肥効調節型肥料を用い,慣行肥料の燐硝安加里S604を3割減肥して,20%ようりん,硫酸カリと併せて本圃への施肥量を10a当たりの窒素成分で13kg,リン酸成分で30kg,カリ成分で15kgとした。

4)調査方法

肥効調節型肥料の窒素積算溶出率は,供試肥料を2.5gずつ,それぞれメッシュ袋に入れたものを定植日に地表面から5cm程度の各試験区の地中に埋設し,収穫までに2018年は4月20日,5月11日,6月1日,

6月22日,7月13日(計5回) ,2019年は5月7日,6月5日,6月27日,7月11日(計4回)に採取し,窒素残存量を分析して算出した。

圃場の地温はデーターロガー「おんどとり」(T&D株式会社)を用いて地表面から5cm下を測定した。タマネギの生育調査は,肥効調節型肥料の採取後に草丈,葉鞘茎,出葉数を各区40株計測した。草丈は

地際から最大長となる葉鞘の長さを物差しで計測した。葉鞘茎は葉と球の間の境目の短茎をデジタルノギスで計測した。収穫物の球重と球径は,2018年は7月27日,2019年8月1日,腐敗発生率は葉鞘部からの腐敗進行程度を2018年は7月27日,8月27日,2019年は8月1日,8月19日に各区40株計測した。

気温と降水量についてはアメダス郡山地点データを取得した(気象庁,2018〜2019年) 。

3.結果

(1)気象の概況

1)気温と降水量の推移

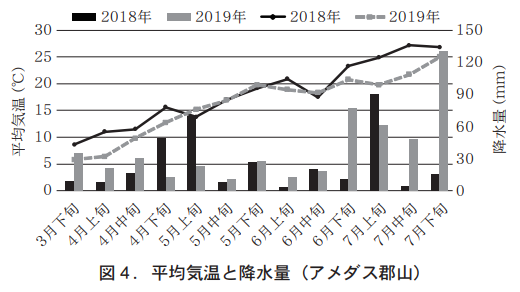

2018年の平均気温は4月下旬から15℃となり,7月上旬には25℃となった。2019年の平均気温は5月上旬から15℃となり,7月中旬まで25℃を上回らなかった。降水量は,2018年4月下旬に60mm,5月上旬に90mm程度のまとまった降水があった(図4) 。

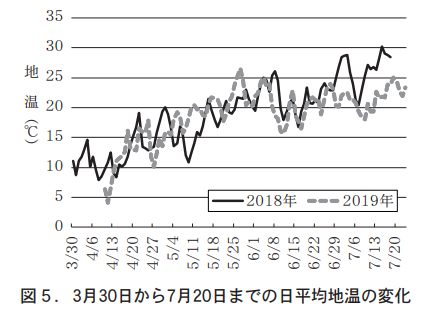

2)平均地温の推移

2018年は4月下旬から15℃を上回るようになり,7月上旬以降から平均地温25℃を超えるようになった。2019年は5月上旬から15℃を上回るようになり,6月下旬以降は2018年よりも低く推移した(図5) 。

(2)春まきタマネギ栽培に適した溶出タイプ

1)肥効調節型肥料の窒素積算溶出率の推移

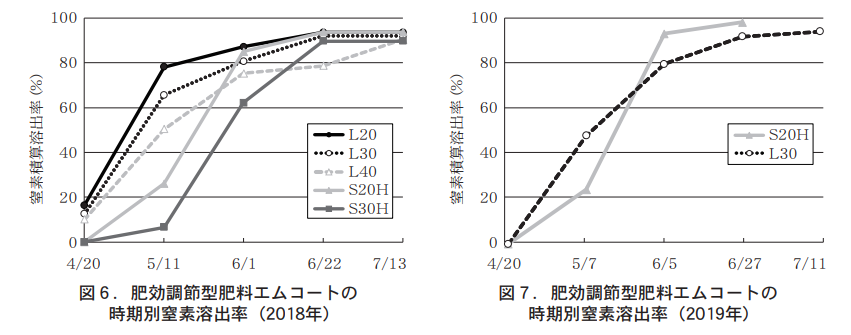

リニア型のエムコートであるL20(2018年のみ実施)は施用後直線的に溶出し,52日後の積算地温で751℃(理論上は25℃×20日=500℃)となった5月11日に78%溶出に達した(図6) 。L30は,2018年においては施用後直線的に溶出し,62日後の積算地温で958℃(理論上は25℃×30日=750℃)となった6月1日に81%溶出に達した(図6) 。2019年は5月7日には48%溶出し,溶出から積算地温で1,079℃(理論上は25℃×30日=750℃)となった6月5日に80%溶出に達した(図7) 。L40(2018年のみ実施)は施用後直線的に溶出し,62日後の積算地温で958℃(理論上は25℃×40日=1,000℃)となった6月1日に75%溶出に達した(図6) 。

シグモイド型のエムコートであるS20Hは2018年は4月20日時点では溶出せず,5月中旬頃から溶出が始まり,溶出から積算地温で728℃(理論上は25℃×20日=500℃)となった6月1日に85%溶出に達した(図6) 。2019年は5月7日には24%溶出し,溶出から積算地温で630℃となった(理論上は25℃×20日=500℃)6月5日に93%溶出に達した(図7) 。S30H(2018年のみ実施)は5月11日時点では6.6%とほとんど溶出せず,6月1日に62%溶出となり,溶出から積算地温で682℃(理論上は25℃×30日=750℃)となった6月22日に90%溶出に達した(図6) 。

以上の結果から,気象条件や土壌条件により基肥効果がきれやすいと想定される5月に溶出し,6月上旬には80%溶出するエムコートL30,L40,およびS20Hが求める溶出タイプであった。

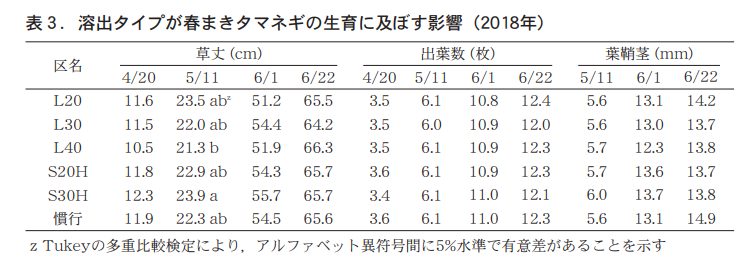

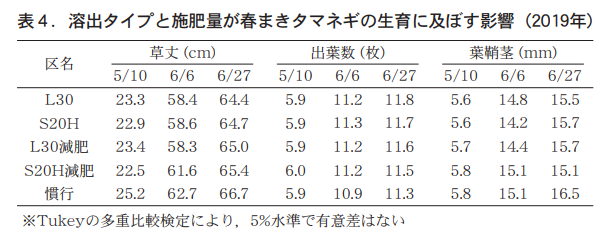

2)タマネギの生育への影響

2018年は,草丈は5月11日においてL40区が最小となり慣行区が最大となったが,6月1日には差がなくなった。出葉数,葉鞘茎については期間を通して有意差は認められなかった(表3) 。2019年は全ての区間で期間を通して草丈,出葉数,葉鞘茎の有意差は認められなかった(表4) 。

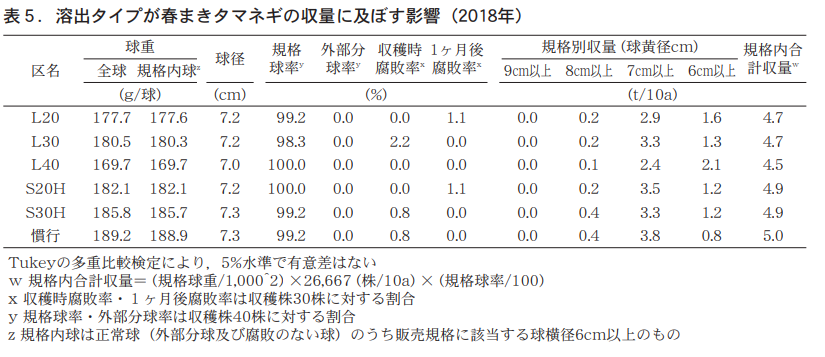

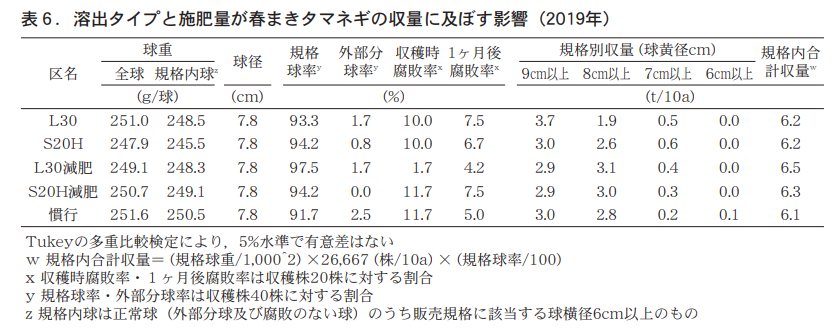

3)タマネギの収量への影響

2018年,2019年ともに全ての区間で球重,球径,規格球率,外部分球率,収穫時・収穫1カ月後腐敗率で有意差は認められなかった。規格内収量は2018年は4.7〜5.0t/10a,2019年は6.1〜6.5t/10aであった(表5,6) 。

4.考察

本研究で使用した慣行肥料の燐硝安加里S604はアンモニア態窒素成分が約6割,硝酸態窒素が約4割で構成されており,アンモニア態窒素は約1カ月,硝酸態窒素は降雨により短期間に流亡してしまう可能性もあるが約15日間持続するとされている。よって,5月には基肥効果がきれやすいと想定され,本研究で使用した肥効調節型肥料エムコートを用いることで地上部が増大する5月に安定的に窒素成分を供給することが可能となり,また収量や腐敗率への影響も認められなかったことから肥大期における窒素の過剰供給はなかったと示唆される。

5.まとめ

気象条件や土壌条件により基肥効果がきれやすいと想定される5月に溶出し,6月上旬には80%溶出するタイプは,エムコートL30,L40およびS20Hであった。また,全窒素成分量15kg/10aのうち半量に肥効調節型肥料のエムコートを用い,残り半量を慣行肥料の燐硝安加里S604を用いた場合,どの溶出タイプのエムコートを用いても生育,収量に影響を与えなかった。さらに,慣行肥料の窒素成分を3割減肥し,これにエムコートL30,あるいはS20Hを併用した場合でも,慣行と同等の収量が得られた。

謝辞

本研究の実施にあたり福島県農業総合センター作物園芸部野菜科笠井副主任研究員、石栗研究員にご協力頂いた。生産環境部長三浦博士にご校閲頂いた。深く感謝の意を表す。

参 考 文 献

●加藤 徹 1963.

タマネギの球の形成肥大および休眠に関する生理学的研究(第3報) .

高知大学農学部

●岩田 正利・森田 勇・本多 藤雄 1959.

窒素供給期間の差異がタマネギの生育・収量に及ぼす影響.東京大学農学部

●農業技術大系 野菜編 8−②タマネギ,アスパラガス.

(社) 農山漁村文化協会

●東北・北陸地域におけるタマネギの春まき栽培技術

技術解説編(農研機構東北農業研究センター)

行灯仕立てアサガオ鉢の購入後施肥方法と

長尺仕立てアサガオポット苗による新たな植物装飾の提案

東京都農林総合研究センター 江戸川分場

田旗 裕也

1.はじめに

アサガオは,日本の伝統園芸花であり芸術美を彷彿させる草本性つる性植物である1)。その意匠は,日本画・工芸に巧みに取り入れられ,東京2020大会エンブレムの有力な候補にもなった2・3)。アサガオの競花・品評会は全国各地で開催されているが,台東区内で毎年7月6日から3昼夜にわたって開催される入谷朝顔まつりは,最も著名かつ大規模なイベントとして知られる4)。入谷朝顔まつりは,1992年頃には3日間で100万以上の人出で賑わい,売買鉢数は15万鉢にのぼったと推測されている。その売買鉢の大半は都内江戸川区産であり,江戸川区は全国でも稀有なアサガオ鉢の生産地として知られている(写真1) 5・6)。

入谷朝顔まつりで売買されるアサガオ鉢は,1鉢に4色,すなわち異花色・模様の大輪咲4品種を寄せ植えした行灯仕立てが定番となっている。この栽培方法は,より多くの花色を求める消費者ニーズが生産に反映されたことが発端であるが,消費地への輸送距離が短いという都市部生産者のメリットが発揮された有効な戦略ともいえる7)。しかし,客と対面して販売する形態であっても,消費者が満足している鉢花を供給しているとは言いきれない。たとえば,生産・販売者は,第一に「朝顔市に必ず花が咲く」ことを希求するため,購入後の品質管理面を含めたサポートは少ないのが現状である。そこで,筆者は4本植行灯アサガオの重要な品質要因と考えられる1鉢あたり開花数に着目し,購入後も着花良好な状態で観賞できるアサガオの肥培管理方法について検討した。

一方,戦後日本の都市政策は,それまでの量的整備から,快適さ,美しさ,個性づくりを目指した質的整備へ転換したといわれている8)。近年の都市計画では景観やヒートアイランド対策が重視され,都市が歴史・伝統的に培ってきた固有の町並みや景色を尊重し,彩りや色彩に拘った街づくりが進んでいる9・10)。これらの動静の中で,木本性つる性植物は壁面緑化を中心に利用が拡大し,設置直後から観賞できるつる性長尺植物の生産も実用化されている11・12)。しかし,草本性つる性植物に関しては知見が少なく,維持管理と持続性に難があるとみなされるため,壁面緑化を支援する自治体のホームページでも,工事を請け負う施工業者でも,推奨植物リストから除外されることが多い。

そこで,行灯仕立てに拘らず,アサガオのつる性を利用した植物装飾としての利用拡大を図るため,栽培終了後の廃棄処理などにおいて一層の省力化を図ることも加味して,ひも誘引した長尺仕立てポット苗生産における可燃性の栽培容器と用土の利用を試みた。

2.行灯仕立てアサガオ鉢の購入後施肥方法

(1) 行灯仕立ての材料と方法(実験1,2に共通)

青斑入蝉葉系‘暁の春,暁の錦,暁の夢’および曜白大輪系‘富士の青’(いずれもサカタのタネ)の4品種を供試した。128穴セルトレイを用いて1999年4月21日に播種し,5月6日にセル苗を各品種1本ずつ4本植えし,行灯仕立てを行った。定植鉢用土は,赤土(千葉県産黒ボク土):腐葉土:無調整ピートモス:もみ殻くん炭を容積比4:3:2:1で配合し,蒸気消毒を行い使用した(pH=5.5 (H2O) ,EC=1.2mS/cm) 。

なお,赤土には3kg/m3の過リン酸石灰を予め混和した。定植鉢用土の基肥は,用土1m3あたり3kgの市販の緩効性化成肥料(N−P2O5−K2O−MgO=6−40−6−15)とした。追肥は5月4日と14日に液肥(N−100ppm)を施用し,5月26日にはIB化成S1号(N−P2O5−K2O−MgO=10−10−10−1)を1鉢当たり10粒(約5.4g)施用した。灌水は,ハス口による毎朝1回の手灌水とし,伸長したつる(主茎と側枝)はプラスチック製行灯に適宜誘引した。入谷朝顔まつり初日(7月6日)を販売日・購入日に想定し,以後2か月間を調査期間とした。

販売日前の栽培場所は,POフィルム展帳の最低18℃加温パイプハウス内とし,購入後の管理場所は雨よけハウス内とした。なお,結実防止と翌日の正常な開花を促すために開花後の摘花処理(花がら摘み)を毎日実施し,枯死葉は除去に努めた。

(2) 購入時における緩効性肥料の施用量(実験1)

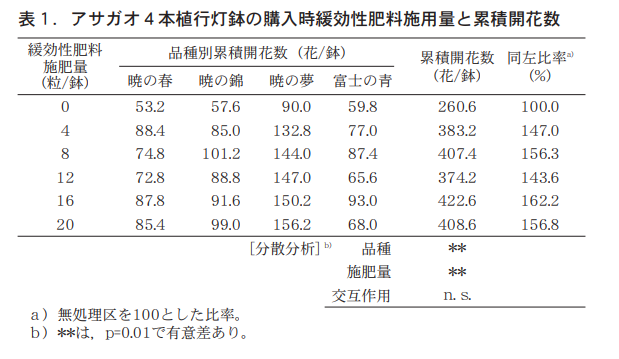

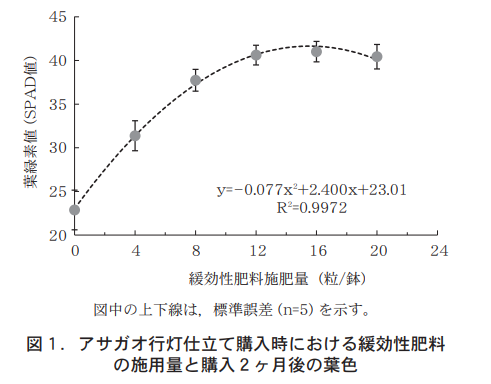

購入時における緩効性肥料の施用効果を花数の推移から明らかにする。7月7日に,市販の錠剤肥料(N−P2O5−K 2O=12−12−121.57g/粒)を鉢表面に置肥し,施肥量として0,4,8,12,16,20粒/鉢の6試験区で検討した。供試鉢数は5鉢/区で,9月7日まで雨よけハウス内で管理した。灌水は,曇雨天時以外は毎日朝1回を原則とし,つるまきは適宜行った。調査は日開花数で,開花数調査後に摘花処理を実施した。9月7日には,成葉葉身の緑色部6ヵ所の葉緑素値を葉緑素計(コニカミノルタ製SPAD−502)で計測した。

(3) 実験1の結果

開花始から購入後2ヵ月間の累積開花数は,無処理区では260花/鉢であったが,8粒施用区では400花/鉢が咲き,無処理区に比べ5割以上増加した。また,4粒施用でも約380花/鉢が開花し,無処理区と比べ明らかに多かった。品種別の内訳では,‘暁の夢’は他品種より多花性の傾向が認められたが,4粒施用で各品種とも無処理区に比べ累積開花数は増加した(表1) 。購入から2ヵ月後である9月7日の葉色は,12粒から20粒の施用で最大を示したが,8粒施用においても良好であった(図1) 。

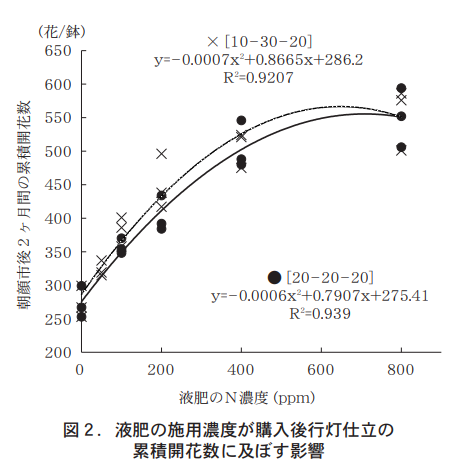

(4) 購入後追肥管理における液肥の種類と希釈濃度(実験2)

購入後の液肥による追肥効果を花数の推移から検討する。2種の市販液肥①N−P2O5−K2O=20−20−20と②N−P2O5−K2O=10−30−20を用い,①は250,500,1,000,2,000倍,②は125,250,500,1,000,2,000倍と希釈倍率の異なる試験区を設け,水道水のみの無処理区も含めた全10試験区(5鉢/区)で開花数の推移を調査した。なお,液肥の施用頻度は週1回で,灌水は毎日朝1回を原則とした。朝顔まつり2ヵ月後の9月7日までの期間,雨よけハウス内で管理し,つるまきは適宜行い,花数調査後の花は摘花した。9月7日には,成葉葉身部の緑色部3ヵ所の葉緑素値を計測した。

(5) 実験2の結果

両液肥の処理区とも購入後2ヵ月間の累積開花数は稀釈倍率が小さいほど多かった。N濃度については,両液肥とも2次近似曲線のあてはまりが良く,ほぼ600ppmで累積開花数のピークがみられた(図2) 。

(6) 行灯仕立てアサガオ鉢の購入後施肥方法のまとめ

以上の結果,購入直後に緩効性肥料の置肥で,肥効1ヵ月程度の市販の錠剤肥料を用いた場合,1鉢あたり8粒(3要素で各1.5g/鉢)が適量であった。液肥施用では,週1回 [20−20−20] の500倍希釈液,N−400ppmの施用が効果的であった。液肥の種類は,コストや入手しやすさを考えると,[10−30−20] よりも[20−20−20] が適当である。

鉢花の養分吸収特性に関しては細谷の報告があるが13・14),本試験では,アサガオについて購入後2ヵ月間の長期間にわたる液肥管理を検討し,累積開花数に対して窒素濃度の影響が大きいことを明らかにした。細谷,池田は,植物の生育相および窒素基準の多量要素吸収比から鉢花品目を分類し15・16),須田らはポットマム等主要鉢花について,栽培後半の培養液濃度が日持ちに及ぼす影響を検討している17)。アサガオは,本葉を展開させながら茎が伸長し,開花を連続させることから,シクラメンと同様に長期開花型に含まれ,特に窒素の欠乏が,開花数と葉色を損なう大きな原因であると考えられる。今後,置肥の窒素肥効の持続期間や購入時鉢内に残存する窒素肥効についての検討が必要である。

3.可燃性資材を用いた長尺仕立てアサガオポット苗の試作(実験3)

(1) 材料と方法(実験3)

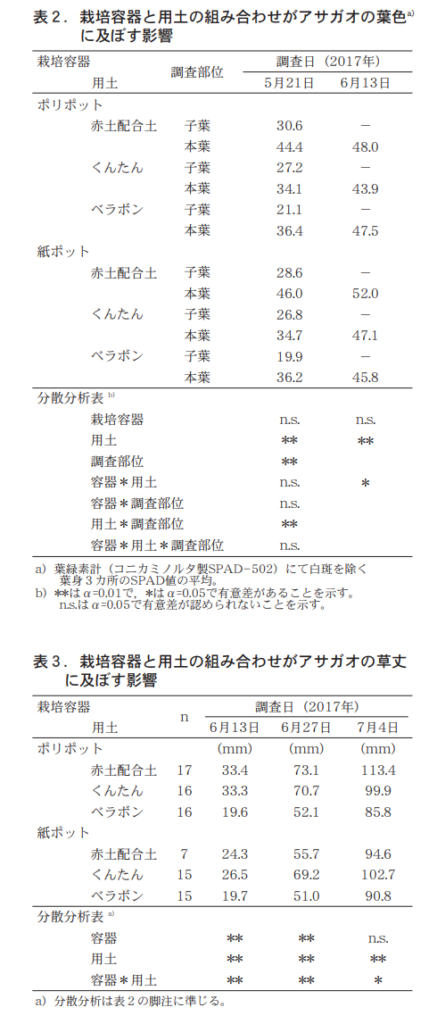

桔梗咲品種「紫獅子」と「紅獅子」を供試した。紙製ポット「トーカンベジポットSA−30−2(外径9.0cm×高さ7.6cm)サンナップ(株) 製)と,ポリポット(PP・PE製黒色 外径9.0cm×高さ7.6cm)のそれぞれに,「もみ殻くん炭(以下くんたん)」 ,椰子殻コンポスト「あく抜きベラボン®1250M(以下ベラボン)」および赤土配合土(赤土:pH調整済みピートモス:腐葉土を容積比5:3:12で配合)を用土として用いた区を設定した。2017年5月1日に200穴セルトレイへ播種し,5月9日には1ポットあた「紫獅子」2株と「紅獅子」1株を寄せ植えで定植した。基肥には市販の緩効性化成肥料(N−P2O5−K2O−MgO=6−40−6−15)3g/Lと微量要素入り被覆燐硝安加里(マイクロロングトータル280−70タイプ)を2g/L施用した。ポット育苗中に伸張したつるは,長さ1.8mのジュートひもへ誘引し長尺仕立てポット苗とした。

入谷朝顔まつり最終日である7月8日以降は江戸川分場本館南側壁面で,ポットのまま屋外管理の展示実証を行った。なお,長尺仕立てポット苗は地面に敷設した雨樋(タキロン製TR75)内に株間10cm直列で置床し,誘引ひも追加により最大草丈3mに対応できるよう管理した。供試個体数は,ハウス内育苗時は各区7株以上,屋外管理時は12株を供試した。屋外管理時の追肥として,市販の液肥(N−P2O5−K2O=20−20−20)の2000倍希釈液を施用した。実測と定点定時撮影カメラ(Brinno製TLC600)の画像判定(毎朝5:00から10:00まで1時間のインターバル撮影)により,草丈と花色別の開花位置の推移を調査した。

(2) 栽培容器と用土の組み合わせと苗生育(実験3)

5月9日に定植したポット苗について,葉色(SPAD値)には,容器による違いはなかったものの,用土による影響が認められた。特に5月21日の子葉のSPAD値は,ベラボンが有意に低かった。子葉が脱落した6月13日の本葉でも用土で有意差があった(表2) 。草丈は,6月13日と6月27日において容器と用土の双方の影響を受けたが,7月4日には用土の影響のみが認められ,容器の影響はなかった。いずれの調査日とも草丈はベラボン区が劣ったが,栽培日数の経過とともに増加しており,生育としては良好であった(表3) 。また,容器・用土を変えても,第一花開花日に違いは認められなかった(データ省略) 。

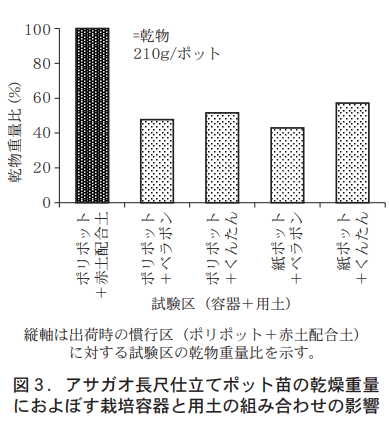

(3) 長尺仕立てポット苗完成時の乾燥重量(実験3)

容器・用土各区の開花が揃い,入谷朝顔まつり中日(なかび)の7月7日を屋外設置と定めたが,出荷時における長尺仕立てポット苗の乾物重量は,くんたんやベラボンを用いることで,慣行のポリポットと赤土配合土の組み合わせの半分に削減できた(図3) 。

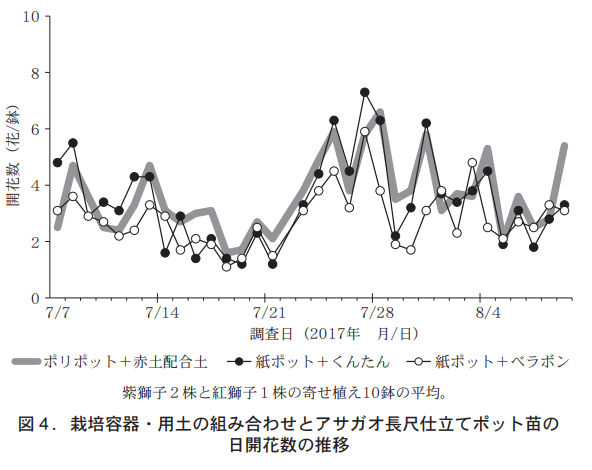

(4) 可燃性資材を用いた長尺仕立てポット苗の屋外設置と日開花数の推移(実験3)

可燃性資材の紙製ポットを用い,用土としてくんたん,またはベラボンを組み合わせて屋外管理の展示実証を行ったところ,8月9日までの期間中における日開花数は慣行資材と同等であった(図4) 。

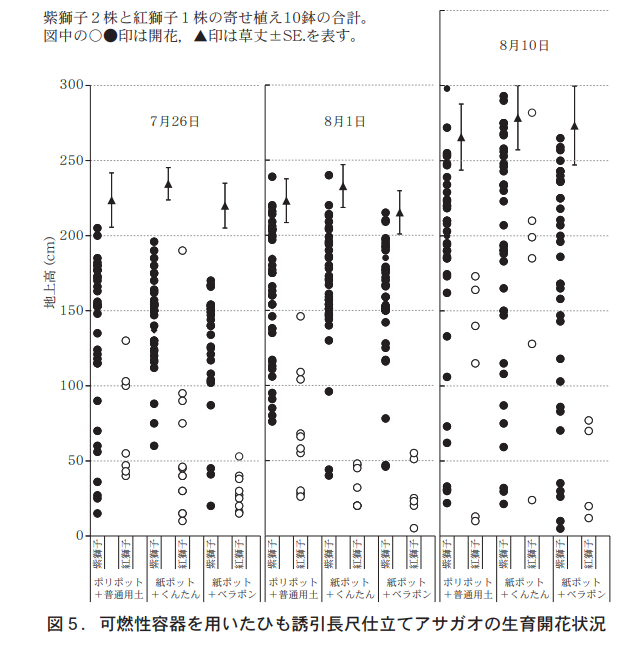

(5) 可燃性資材を用いた長尺仕立てポット苗の屋外管理と生育・開花状況(実験3)

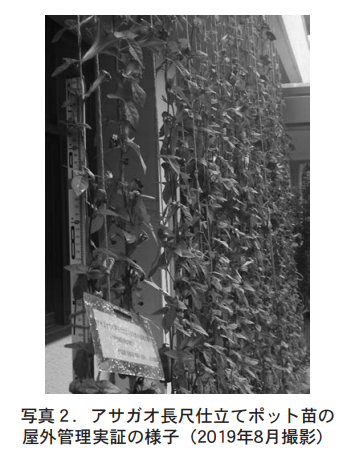

7月26日と8月1日,10日における紙製ポットのくんたんとベラボンの組み合わせの草丈は,慣行のポリポット+赤土配合土栽培と同等であった。地上高別にみた開花の分布も類似していたが,7月26日と8月1日の「紅獅子」は地上高1.0m以下の比較的低い位置で開花し,「紫獅子」は地上高1.0m以上で開花する傾向があった。8月10日になると長尺仕立てポットはつるが地上高2.5m以上まで達し,それぞれの高さに花がほぼ均一に着いた状態となった(図5,写真2) 。

4.まとめ

入谷朝顔まつり定番の4本植行灯仕立てアサガオについて,購入後2ヵ月間の開花数に着目し,購入後の施肥方法について検討した。その結果,①購入時に3要素各1.5g以上で緩効性肥料を置肥する,②購入後毎週1回,3要素等量配合の液肥(N−400ppm)を施用することが効果的であった。

また,アサガオをひも誘引した長尺ポット苗の製品化を試み,可燃性栽培容器と用土の利用によって,使用後に可燃ゴミとして全量廃棄できる植物装飾を提案した。栽培容器として利用した紙製ポットは,慣行ポリポットと同様に良好な生育を示し,また日開花数にも影響しないことを確認した。加えて,紙製ポットにくんたんを充てんすることで,慣行比50%以上の軽量化が可能で,生育・開花への影響も認められないことから,有効な植栽資材として活用できると判断した。

これら研究成果の一部は,2020年東京大会会場等の植物装飾の材料生産場面で利用され,すでに台東区浅草並木通り等で活用されている(写真3)18)。アサガオを鉢花として購入,或いは植物装飾として植栽した後に欠かせない注意点として,窒素肥効の持続性が挙げられる。その点,緩効性であるロング肥料などの効果は高く,これらを上手く使いこなしていくことが観賞性向上に不可欠であると考えられた。

※本成果は,東京農試研報 (32)「入谷朝顔市にむけた行灯アサガオ生産の技術改善および購入後管理方法」(2004)および,東京農総研報 (15)「アサガオの長尺仕立てによる新たな植物装飾素材の開発」(2020)をまとめたものである。研究の一部は,農林水産省「国産花きの国際競争力強化のための技術開発研究委託事業(2015〜2019年度)」にて実施した。

引 用 文 献

1)椎野昌宏.朝顔百科 朝顔園芸世界の過去・現在・未来.

朝顔百科編集委員会編.誠文堂新光社.pp.6(2012)

2)日高薫・丸山伸彦.意匠としての朝顔.伝統の朝顔.

国立歴史民族博物館編.pp.60−61(1999)

3)東京2020大会エンブレム最終候補作品に関するご意見集約レポート.

(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会.

https://tokyo2020.org/jp/games/emblem/archive /data/pub-comments-report.pdf(2016)

4)週刊四季花めぐり42.小学館クリエイティブ.小学館.p.4−7(2003)

5)川野嘉一.入谷朝顔市について.伝統の朝顔.国立歴史民俗博物館編.pp.43−44(1999)

6)東京の花 第17回日本花き生産者大会記録誌,東京都経済局農林部監修.

東京都花き園芸組合連合会.p.158−159(1968)

7)滝沢昌道.東京都における花き生産の立地と成立条件.

農業経営研究33−1.p.30−39(1995)

8)都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会報告.

https://www1.mlit.go.jp:8088/common/000043480.pdf

国土交通省社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会報告(2009)

9)知っておきたい壁面緑化の基礎知識.

https://urbangreen.or.jp/wp-content/uploads/2015/10/wallgreenerybook.pdf.

都市緑化機構特殊緑化共同研究会(2018)

10)環境共生時代の都市緑化技術 屋上・壁面緑化技術のてびき.

(財)都市緑化技術開発機構編.(1999)

11)渋谷圭助.立体緑化による環境共生.立体緑化のための植物材料の生産.

ソフトサイエンス社.pp.215−220(2005)

12)渋谷圭助ら.屋上・壁面緑化に向けた植物生産技術の開発

−壁面緑化用つる性植物生産技術の開発−.

都農総研セ研究成果情報.pp.97−98(2005)

13)細谷毅・三浦泰昌.新版 花卉の栄養生理と施肥.農文協.pp.28−32(1995)

14)細谷毅.ポットマムならびに数種鉢物花きの養分吸収経過と施肥に関する研究.

埼玉園試特報1.(1985)

15)細谷毅.花卉の種類と養分吸収 鉢もの,農業技術大系 花卉編,(1993)

16)池田幸弘.花卉の系統(品種)と養分吸収特性 鉢もの,ポット苗.

農業技術大系 花卉編.pp.231−236(1993)

17)須田晃・酒井広蔵・西尾譲一.主要鉢花の栽培後半の培養液濃度が

室内での日持ちに及ぼす影響.園学雑別2,72.pp.227(2003)

18)小川信彦・平林正明.花の心プロジェクト

−江戸ルネサンス伝統と文化が薫るおもてなし−.

グリーン・エイジ543号.pp15−18 (2019)