第728号 2021 (R03) .2発行

PDF版はこちら

農業と科学 2021/2/3

トマト,メロンの紐栽培における肥料袋の

投入箇所と培地の太陽熱消毒について

元 岡山大学大学院 自然科学研究科

桝 田 正 治

今 野 裕 光

はじめに

筆者が防根給水ひもによる栽培手法を最初に紹介1, 2)してから10数年,毛管材封入の問題を解決し,土,水,肥料,この三位一体の土俵にトマトとメロンを植え付け,その育ち具合を調査研究してきた。トマトでは,肥効調節型肥料を透水性の袋に入れて施用し栽培終了後に袋を取り出すことで砂培地の再利用をはかってきた。このとき袋は栽培容器内の紐上に置いたが,紐上に置くと毛管水に肥料が溶けやすく定植直後の苗は一時的に高塩ストレスを受けて萎れの症状を呈することがあった3) 。この塩ストレスを避けるには,まず初期溶出を抑制する肥料設計が必要となるが,その上で,その肥料袋を定植位置から遠い場所に置けば定植直後の塩ストレスは軽減されるはずである。この場合,培地内では養分濃度に大きな差が生じるが,根はこの濃度差に反応してうまく生育するであろうか。

二つに仕切った区画の境界(中央)に植物1個体を植えて根を異なる環境下に伸長させ,地上部の生育反応を計測する手法は一般に根分け法と称される4, 5) 。この手法をSonneveld・Voogt (1990)はトマトのロックウール栽培において“split-rootsystem”と記し,異なるEC値に設定した2区画の境界にトマト1株を植えて生長を観察した。その結果,片方が適値であれば,もう片方は高いあるいは低いEC値でも生育,収量に差は生じないとした6) 。

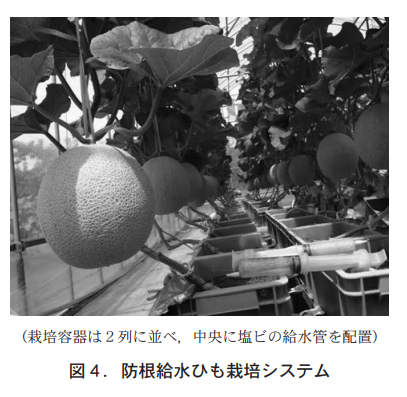

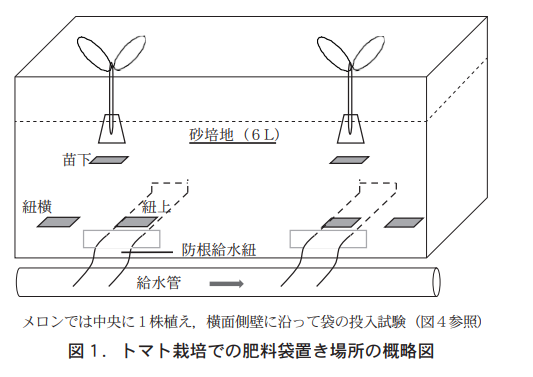

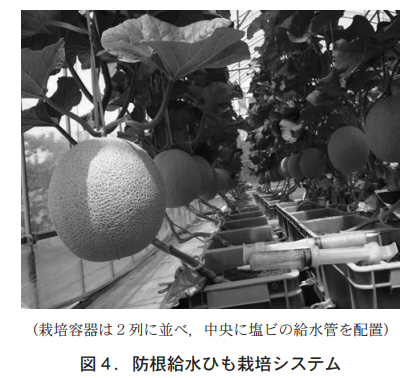

この結果は,袋入り肥料を紐と直接接触しない場所に置いても,根は溶液濃度に反応して伸長し,地上部は正常に生育するであろうことを示唆する。そこで,ここではトマトの定植時に袋入り肥料を紐と接触する「紐上」と接触しない「紐横」 ,および「苗下」に配置し,生育と収量ならびに肥料養分の溶出について調査した。さらに栽培管理上,袋を紐挿入口とは反対の通路側に置くのが合理的であるが(図4.写真を参照) ,この場合,果実の肥大と品質に問題は生じないか,この点について検討を加えた。

なお,収穫終了時に肥料袋が除去できても,その処理だけでは連作における果実生産の安定性は確保できない。特にメロンの連作には培地消毒が必要で,現在まで4年間太陽熱消毒により土壌病害が回避できているので,その概要についても述べる。

Ⅰ.トマト栽培試験の概要

トマト品種は中玉系‘レッドオーレ’を供試した。市販の播種用培土で満たした200穴セルトレーに8月20日播種した。9月8日(第2葉展開時)2mm以上の粒子を除去した川砂培地200mLを入れた塩ビポットにエコロングトータル313,70タイプ3gを混和し移植し底面給水育苗を行い,9月27日(第1段花房の開花期) ,栽培容器(縦19cm×横33.5cm×高さ15.5cm)を横半分に仕切り,1区画当たり3Lの砂培地に1株定植して紐給水を行った。肥料は市販の10.5×11.0cm茶袋に入れ,「紐上」 ,「紐横」および「苗下」に配置する3区(各区10株)とした。紐上区と紐横区の施肥位置は容器底部から約2cm上,苗下区は紐から約5cm上に配置した(図1) 。

土壌溶液採取器に連結したポーラスカップを定植時に各区5個ずつ肥料袋の直上に設置した。第5段果房上2葉を残して摘心し,1月15日に全果実を収穫して栽培を終了した。

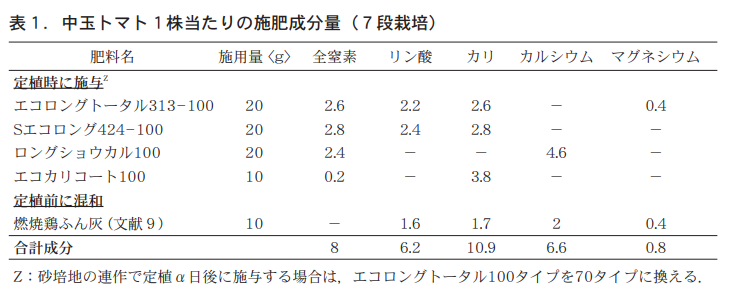

1)施肥設計

1株当たりの施肥設計を表1に示した。生育初期の萎れ症を極力なくすため,ここでは,エコロングトータル40タイプは100タイプに置き換えた。なお,前作3)は7段果房であったが,今回は5段果房の収穫としたため,収穫終了時の肥料溶出率は,いずれの成分も7段果房栽培のそれらの8割程度と低くなった(データ省略)。

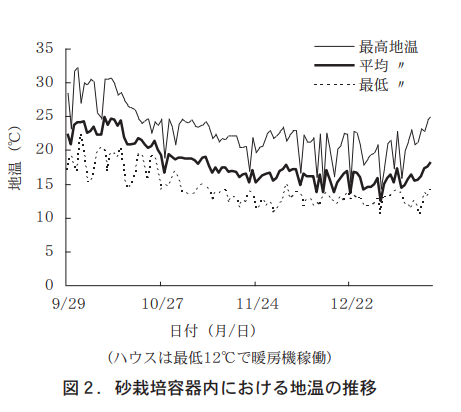

2)砂培地の地温変動

10月上旬から12月下旬の地温変化を図2に示した。11月以降はハウス内の最低気温12℃で暖房を行ったため地温もそれに準じて推移した。この栽培法では培地が隔離され,かつその量が少ないため,いずれの時期でも一日の最高地温と最低地温の差が大きくなるのが特徴的である(晴天日には10〜15℃) 。

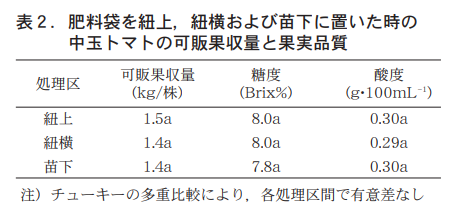

3)果実調査

収穫果実の可販果収量と品質を表2に示した。1株当たりの可販果収量は約1.5kgで処理区間に差はなく。果実の糖度は約8,酸度は果汁0.3g・100mL−1クエン酸相当量で処理区間に差はなかった。

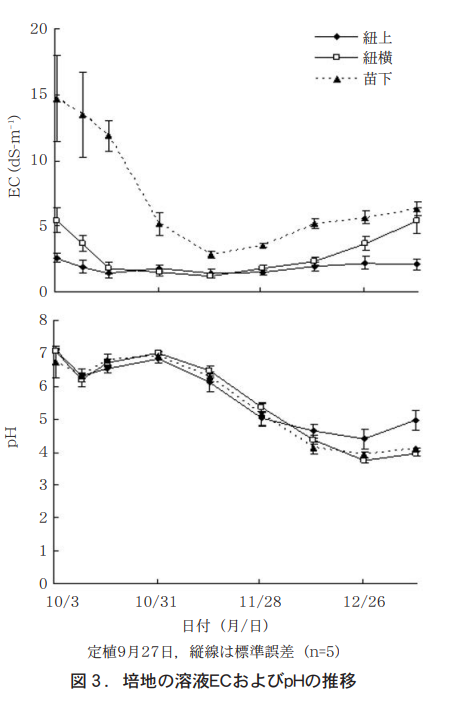

4)培地・肥料養分調査

培地中溶液ECおよびpHの推移を図3に示した。定植1週目の10月3日のECは,紐上区で2.6dS・m−1,紐横区で5.4dS・m−1,苗下区で14.7dS・m−1となり,苗下区で特に高い値を示した。紐上区ではEC値に大きな変動はなく,栽培終了まで1.4〜2.2dS・m−1の範囲で推移した。一方,苗下区では定植7週目の11月14日まで徐々に低下したものの,最低でも5.0dS・m−1に止まり,紐上区,紐横区よりもEC値は常に高い値で推移した(図4) 。

5)考察−根の能力

培地中の水は,培地の下部から上昇するため含水率は下部で高く,上部ほど低い。培地中溶液ECが「紐上」および「紐横」よりも「苗下」で高い値を示したのは,苗下区は袋の位置が高いため含水率

が低くなり肥料濃度が高まったことによると考えられる。「苗下」では「紐上」および「紐横」に比べて袋の周辺に根が少なかったが,その部分で高EC溶液となり根がそこを選択的に避けたためと考えられる。しかし,袋の位置は可販果収量や果実の糖度および酸度に影響を及ぼさなかった。おそらく根は土壌溶液濃度差に反応して分布を変える,この限りにおいて果実の収量や糖度に影響を与えないことが示唆された。

前述のSonneveld・Voogt(1990)は,根分け法において2区画に根を分け,片方を2.5dS・m−1としたうえで,一方を0.75,2.5および5.0dS・m−1の培養液を供給した場合,2.5dS・m−1と比較して0.75でも5.0dS・m−1でも果実糖度,酸度ともに有意差はないとした6)。この報告から,適当な濃度の部分があれば,培地内の一部でECが高くても,果実品質に差は生じず問題はない事が示唆される。またTabatabaieら(2004)は,根分け法において根を2区画に分け,両方をEC3.0dS・m−1の同じ濃度の培養液を供給する対照区と,片方を水道水,もう片方をEC4.5および6.0dS・m−1の比較的高い培養液を供給する処理区を比較したところ,4.5/0および6.0/0dS・m−1で供給した方が3.0/3.0よりも果実でのK含量は高まるとした7)。

本法の袋処理も溶液濃度は不均一で部分的に高EC値となっているはずであるが,一価イオンのKは選択的に効率よく吸収されるためか,収量や果実酸度,およびグリーンバック果の発生率に差は生じなかった。

以上より,肥料袋の投入箇所は「紐上」でなくても良いこと,「紐横」でも「苗下」でも収量や品質に差が生じないことから,限られた栽培容器内であれば,どこに投入しても問題はないと考えられた。また,多くの作物で報告されている肥効調節型肥料の植穴処理はトマトにも適用できることが強く示唆された。

Ⅱ. メロン栽培試験の概要

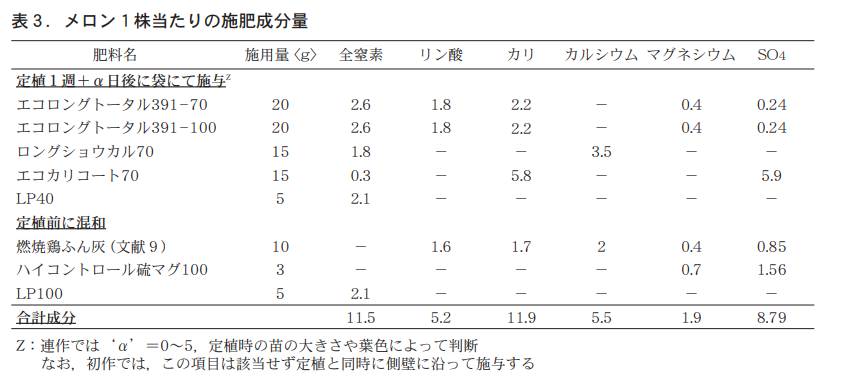

無加温ビニールハウスでのメロン栽培は,岡山県の気象で最低気温が12℃を下らない5月中旬〜10月下旬において可能である。品種は‘アールス ,フェボリット’の春系でときおり自殖により純系を維持してきたものであるが,もともとは静岡県農業試験場で春系として公表された系統である。栽培法は,2010年に発表した盛夏期のメロン栽培の論文8)に準拠しているが,肥料設計については生育と果実の商品性を見極め少しずつ修正し,現在では表3のような設計となっている。

1)肥料設計と施用法

特にここで注目すべき点は,エコカリコートの量を多くしたこと,硫マグ100を定植前の全層に混和したことである。前者は着果節位葉の葉縁ネクロシスを,後者は葉脈間クロロシスを回避するためである。また,肥料は定植1週プラスα日後に袋入りで投入することから被覆肥料の溶出を70タイプと早くしている。メロン栽培においても,当初はトマト同様に肥料は茶袋に入れて紐上に置いていたが,これだと紐をセットした時に袋を置かざるをえず,前述のように定植直後に生じる高塩類障害のリスクを完全に回避することは難しい。そこで肥料袋を紐挿入口側壁に沿って処理したところ,「紐上」と生育差はなく果実は問題なく肥大した。

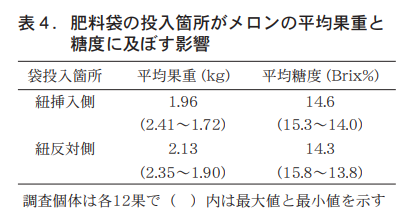

2)袋の投入箇所と果実肥大

紐挿入口の側壁に沿って袋が投入出来ることは,定植後いつでもそれが処理できること,また栽培途中であっても除去することが可能であることを意味する。しかし,図4の写真からも分かるように中央の塩ビ管を挟んで2列に栽培容器をセットしているため,袋を紐挿入口側に投入すると上述の作業はやりにくい。そこで,紐挿入口の反対側(通路側)に処理したとき果実肥大に差が生じるかどうかについて検討した。2016年6月上旬に播種し,第3葉展開時の苗を定植し,その1週後に側壁に沿って肥料袋を処理したところ,両区に生育差はなく,その時の平均果重は両区とも1.9kg以上で平均糖度も14.5を超えた(表4) 。

ただ,紐反対側の方が糖度の振れが少し大きい傾向にはあった。以上の結果,栽培管理上ひも導入部

とは反対の通路側の容器側面に沿って袋を投入するのが合理的であるとの結論に至った。

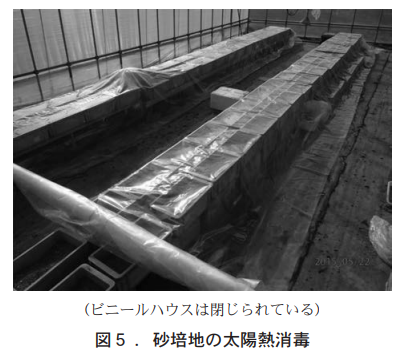

3)連作を可能にする培地の太陽熱消毒

2014年の連作3年目には茎の地際部が水浸状を呈し,薬剤トップジンペーストを塗布しても収穫期まで至らない株が多くなった。このような株の根では褐色かつ不整形の黒色斑点が多く認められたことから,一般に知られるホモプシス根腐症と判断した。そこで,培地の太陽熱消毒を試みた(図5) 。

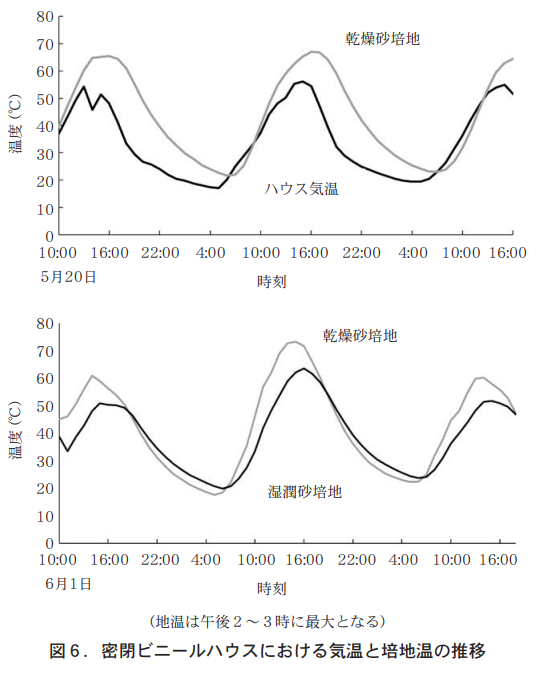

晴天となる天気情報に基づき3日間ハウスを閉め切り乾いた砂培地の容器に1枚のポリシートを被せた。ハウス内気温は55℃,培地温はそれより10℃高く65℃以上にも達した。また,湿潤培地は乾燥培地に比べて温度が上がりにくく約10℃低いことが分かる(図6下) 。

その後も,岡山県赤磐市の農業気象においては4月20日以降の晴天日であれば,培地温度が65〜70℃まで上がることは検証している。このように太陽熱消毒で土壌病害はほぼ完ぺきに抑えられ‘アールスフェボリット’の自根栽培は可能となっている。

Ⅲ.総合考察

はからずも平成30年度大学入試センター試験の生物第3問Bにおいて以下のような設問〈解答〉が示されている。「シロイヌナズナは,硝酸イオンが不均一に分布している土壌環境では,窒素源不足を感知した根から,窒素源不足の情報を〈地上部>で作られるタンパク質Xに伝達する。その後,タンパク質Xは,〈周囲に窒素源が十分ある根〉において遺伝子Yの発現量を上昇させることで,硝酸イオンの取り込みを促進する」 。つまり,この問題は,根分け法による地下部の硝酸イオン有無実験と地上部の接ぎ木実験の結果から〈 〉内の解答を導き出させるものである。これをさらに普遍化させれば,硝酸イオン以外の成分も同様な機構で吸収が促進されており,根ではカチオンとアニオンの動的平衡を保ちつつ養分を吸収し個体としての生存を図っているものと思われる。

冒頭に述べた根分け法ならびに,このシロイヌナズナ実験の設問からして植物の根の養分感知能力は極めて高く肥料を均質に混和する必要の無いことが示唆される。養分の過不足の情報は地上部を介して,それぞれの根に伝達され個体としての生存をはかろうとすることが分かる。本手法の培地には袋から溶出した養分が少し残るが,砂:水=1:2におけるEC値が0.4を超えることはない。これは野菜の育苗時の値に近いもので次作において問題とはならない。また,収穫後に培地から取り出した肥料袋はバケツに入れ,さらに水に溶け出してくる肥料は培養液として他の野菜の育苗等に使用することもできる。

どのような作物においても肥料設計は試行錯誤の連続であり,これで終わりという事にはならない。肥料ならびに品種の開発,作付け時期や栽培期間,さらに農業気象の変化などを見極めながら修正してゆくことになる。ここで取り上げた肥料の中で,特にエコカリコートの施肥量に注目しておく必要がある。トマトでは葉縁の黄化,果実のグリーンバック3) ,メロンでは着果節近傍の葉縁の褐変10)がカリ欠

で発現することはすでに述べたが,これを防止するためにはカリコートの溶出タイプならびに施肥量を考慮して配合する必要がある。カリのカウンターイオンとなっている硫酸イオンを表3に表記

しているが,硫黄は植物にとって影の多量元素といってもよい。

一般には,硫安や硫酸カリが施与されるため硫黄が問題にされることは少ない。しかし,少量培地で連作を行おうとすると,この硫黄を意識的に補給することが重要になる。トマトの水耕試験ではSO4−Sレベルは2〜22.5me・L−1が適範囲にあるとされ11) ,水耕の園試培養液で与えられる硫酸イオンは硫酸マグネシウム(MgSO4)で分子量120,このMg:SO4≒1:4で2me・L−1である。表3においてMg:SO4≒1:4.6であり,標準培養液における比率に近い値となっている。鶏糞灰とエコロングトータルだけでは,SO4不足が示唆され,表3ではこの点も考慮しながらエコカリコートと硫マグの施用量を設定している。

一方,培地の太陽熱消毒に関する技術は昭和後期にはすでに確立されており,その時代の概要は「土壌の劣化と生理障害」 12)の項で取り上げている。野菜における連作障害の80%以上は土壌病害によるものであり,その防止のための物理的消毒法の実際が近年,北13)によりまとめられている。トマトの萎凋病と青枯れ病,メロンのつる枯病とホモプシス根腐れ病などの病菌は55℃以上1〜2時間で完全に死滅する。特に,ここで問題としたメロンのホモプシス菌の死滅には一般に46℃1時間でよいとされる。本手法の砂培地は完全に隔離されており地温は65℃にも達している(図6) 。

また,地上部の病害としてウドンコ病,虫害としてオンシツコナジラミとハモグリバエが問題となるが,密閉によりハウス気温は55℃以上にもなり,消毒後に外部からの侵入を許さない限りこれら病虫害は強く抑制できる。このように,本手法におけるトマト,メロンの生産安定にハウスの太陽熱消毒は欠かせない技術といえよう。

参 考 資 料

1.「毛管給水ひも」によるトマト栽培の可能性について.

桝田正治・福本祥子.岡山大農学報 97:49−54.2008.

2.「防根給水ひも」によるトマトの新規栽培手法.

桝田正治.農業及び園芸83:20−25.2008.

3.防根給水ひもによるトマト砂栽培への紐上置き肥の適用.

今野裕光・桝田正治・村上賢治.園芸学研究11:227−234.2012.

4.大麦による硫酸態イオウの吸収および同化,

根分け法による要素欠乏および各種塩類の影響の検討.

鳥居賢治・藤原彰夫.土壌肥料学会誌38:16−20.1967.

5.時期別に,また根分け法により硝酸態窒素を与えた試験によるダイズ根粒形成過程の解析.

谷田沢道彦・吉田重方.土壌肥料学会誌38:379−382.1967.

6.Response of tomatoes (Lycopersicon esculentum) to an unequal distribution of

nutrients in the root environment. Sonneveld, C.and W.

Voogt. Plant and Soil 124:251−256. 1990.

7.Uneven distribution of nutrients in the root zone affects the incidence of blossom

end rot and concentration of calcium and potassium in fruits of tomato. Tabatabaie,

S. J., Gregory P. J. and P. Hadley. Plant and Soil. 258:169−178. 2004.

8.盛夏期における防根給水ひもを用いたメロン砂栽培の可能性.

川原雅規・桝田正治.岡山大農学報101:13−18.2012.

9.鶏ふん燃焼灰のバイオ強酸水処理に伴う肥料成分の溶出量の変化.

畑直樹・村上賢治・桝田正治・秋庭英治・太田靖子.農業及び園芸82:1295−1301.2007.

10.アールスメロンの紐栽培—肥効調節型肥料の全量基肥と吸肥・吸水パターン—.

桝田正治・山岡史和.農業と科学717:9−14.2020.

11.Effect of sulfur deficiency and excess on yield and sulfur accumulation in tomato

plants. Cerdá, A., Mertinetz, V., Caro, M. and F. G. Fernández. J.

Plant Nutrition 7:1529−1543. 1984.

12.土壌の劣化と生理障害.桝田正治.新園芸学全編〈養賢堂〉292−298.1998.

13.物理的消毒法の効果と普及.北宜裕.野菜茶業研究集報3:7−15.2006.

<産地レポート >

兵庫県JA丹波ひかみ「山の芋」栽培で活躍する

緩効性肥料「CDU化成S555」について

ジェイカムアグリ株式会社 西日本支店

「山の芋」は,古くから兵庫県丹波地方を中心に栽培される兵庫県のブランド農作物です。

この地で栽培が始まったのは江戸時代初期と言われています。丹波市は周囲が山に囲まれている盆地のため秋から冬にかけて昼夜の寒暖差が大きく,深い朝霧が発生します。ここで育てられた「山の芋」は「霧芋」とも呼ばれています。

「山の芋」は,自然薯のように自生するものではなく,栽培型の作物です。「山の芋」の生育には土壌条件が重要ですが,丹波地方はこれに適した土質とされています。丹波地方の「山の芋」は粘り気があり,すりおろした時の粘り強さは他の芋類よりも格段に強いのが特長です。

緩効性肥料「CDU化成S555」はJA丹波ひかみの「山の芋」栽培に使用されています。

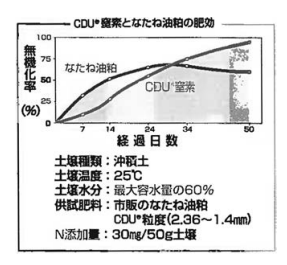

「CDU化成S555」には,速効性のアンモニア性チッソと生育初期から中期に亘って継続するCDUチッソの2種類のチッソがバランスよく配合されています。CDUチッソは土壌中で微生物の働きにより,無機化してから作物に吸収されます。なたね油粕のような有機質肥料よりもチッソの無機化率が高いため,作物に効率良く吸収されやすいのもCDUチッソの特長です。

「山の芋」のつる伸長期から茎葉伸長期にかけて肥効が持続する事で,葉色のよい葉が育つと評価を

頂いています。