第730号 2021 (R03) .5発行

PDF版はこちら

農業と科学 2021/5

果樹の盛土式根圏制御栽培における肥培管理技術

栃木県農業試験場 研究開発部果樹研究室

(現 栃木県農業大学校)

高 橋 優 太 郎

1.はじめに

盛土式根圏制御栽培は,遮根シートで地面と隔絶された上に培土を盛り,その限られた盛土で果樹を栽培する方法である。樹体の成長に合わせてきめ細かいかん水管理を行い,早期成園化と多収性を実現できる。栃木県農業試験場が開発し,ナシで技術を確立した。

培土は赤玉土とバーク堆肥を体積比2:1で混合したものを用い,1樹あたりの培土量は150Lとする。遮根シートと呼ばれる根を通さないシートを敷設し,その上に培土を盛り,台形に整形したところに苗木を植え付ける。根圏が制限されていることで,樹体がコンパクトに収まる。栽植間隔は樹間2.0m,列間2.5〜3.0mの密植とする。10aあたりの栽植本数は,列間2.5mでは200本,2.7mでは185本となる。主枝は地上90cm程の高さで分岐させ,2本主枝1文字樹形とする。2本主枝1文字の骨格から16本の結果枝を45°上方に誘引するY字仕立てとする。

成木では,結果枝1本あたりの着果数は5果が目安で,1樹あたりでは80果を目標としている。ナシでは植え付けの翌年から収穫が可能で,植え付け4年目には樹形が完成し,「幸水」で慣行の平棚栽培の2倍となる10aあたり5〜6tの収量を実証した。早期成園化,多収化に加え,培土が地面から隔絶されていることから,白紋羽病等の土壌病害や,いや地の回避にも非常に有効である。盛土式根圏制御栽培の導入に際しては,専用のY字棚や,水源や電源の確保が必要となる。初期経費は10aあたり200万円程度

が必要となるが,高い収量性を背景として,導入コストを償却しつつ,導入前を上回る収益が得られることを実証した。

当初,ナシ「幸水」で技術を開発したが,その後,他の品目にも対象を拡大してきた。平成28年からは他県の公的試験研究機関や民間企業と共同研究体を組織し,ナシ,ブドウ,モモ,イチジク,カキ,リンゴ,セイヨウナシの7品目で早期多収効果を実証した。しかしながら,施肥管理についてはナシに準じた管理としており,各品目に応じた施肥管理技術の検討に至っていなかった。そこで,ブドウ,モモについて最適な施肥方法を明らかにするために,平成30年〜令和2年に実施した試験の結果を紹介する。

2.ブドウの施肥管理

(1)試験方法

1)耕種概要

試験は栃木県農業試験場内圃場で実施した。品種は「シャインマスカット」を供試し,樹間2.0m,列間2.7m,培土量150Lの平行整枝2段仕立ての短梢栽培とした。かん水は自動かん水制御装置を用いて,生育ステージに合わせるように行い,かん水開始時(3月20日前後)の1日1樹あたり6Lから段階的に増加させ,結実後は1日1樹あたり36Lとした。基肥はかん水開始直前に施用した。

着果量は1房45粒とし,平成30年は定植2年目で樹体がまだ小さいため1樹あたり10房,樹形が完成した令和元年〜2年は22房とした。一般的な栽培管理はシャインマスカット短梢栽培に準じ,盛土式根圏制御栽培に特異的な管理はナシの盛土式根圏制御栽培を参考とした。

2)肥料の選定

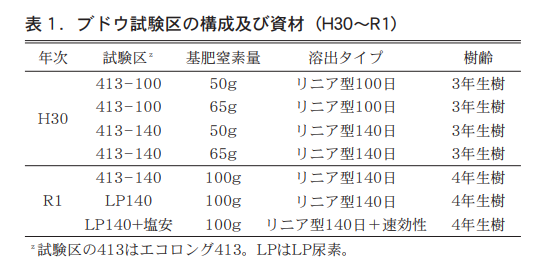

①平成30年は,基肥窒素量や窒素溶出期間の違いによるシャインマスカットの樹体生育,果実品

質への影響を調査した。ナシの根圏制御栽培で慣行となっていたリニア型(溶出が直線的)被

覆燐硝安加里(エコロング413)を用い,溶出日数100日タイプと140日タイプの比較を行っ

た。なお,収穫後は礼肥としてNK化成606 (16−0−16) を全処理区に施用した(表1) 。

②令和元年は,平成30年の結果(後述)を受け,エコロング413−140タイプとリニア型LPコート

140タイプの比較を行った。LPコート区では,重焼リンおよび塩化加里を混合し,窒素,リン

酸,加里の成分量がエコロング区と同一となるよう調整した。また,LPコートのうち窒素成

分量で2割を速効性窒素(塩安)に置き換えた区を設定した。これは,新梢の初期生育が遅れ

ると着果可能な中庸から強勢な枝の確保が難しくなるため,生育初期の窒素溶出量を増やし,

初期生育の改善を狙ったものである。なお,収穫後は礼肥としてNK化成606 (16−0−16) を

全処理区に施用した(表1) 。

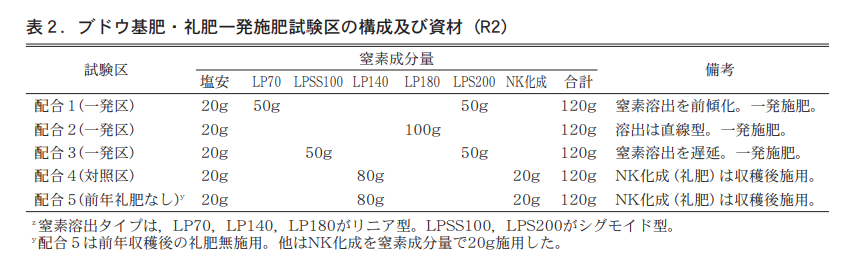

③令和2年は,基肥と礼肥の同時一発施肥が可能かどうか検討した。溶出タイプや日数の異なる

LP尿素の組み合わせにより,一発施肥体系を想定した処理区を設定した(表2) 。

(2)結果と考察

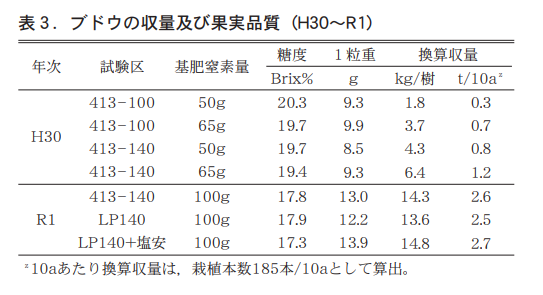

1)平成30年に実施した試験では,緩効性窒素の溶出期間が100日と比較して140日の方が,また窒素施用量は3年生樹では50gより65gの方が収量が増加する傾向が見られた。樹冠拡大中のシャインマスカットでは溶出期間が長く,窒素施用量が多い方が着果可能な中庸から強勢な新梢が増え,収量および1粒重が増加することが示唆された(表3) 。

2)基肥窒素の全量を緩効性のLPコートで施用した場合に比べ,基肥窒素の20%を速効性の塩安で施用した場合に,1粒重が大きくなる傾向があった。このことから生育初期の窒素肥効を高めることで果粒肥大が促進されることが示唆された(表3) 。

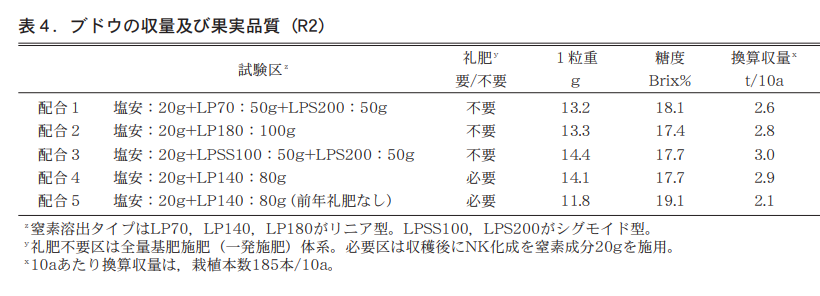

3)5年生シャインマスカット樹では,シグモイド型(前期の溶出が抑制され,後半に溶出が始まる)LPコートの溶出日数の異なるタイプを配合し,さらに速効性窒素である塩安を2割混用した場合に1粒重が増加した。1粒重が最大となった配合は,シグモイド型LPコート100タイプ(LPSS100)を窒素成分量で50g,シグモイド型LPコート200タイプ(LPS200)を同50g,塩安を同20g混合した場合である。これは,窒素溶出期間の異なる肥効調節型肥料を組み合わせることで,基肥と礼肥の同時一発施肥を想定したものであり,施肥体系の省力化が可能であることが示された(表4) 。

4)以上のことから,シャインマスカットでは基肥全量を緩効性窒素で施用した場合と比較して,施用窒素の2割を速効性に置き換えた場合に1粒重が増大したことを受けて,基肥・礼肥同時一発施肥の検討を行った。前半の窒素溶出が抑制されるシグモイド型LPコート2種類および塩安を混合(LPSS100(50g)+LPS200(50g)+塩安(20g);いずれも窒素成分量)した場合に1粒重が最大となり,10aあたりの換算収量が最大となった。シグモイド型LPコート200タイプは礼肥代用として混合しているものであり,次年度以降の生育への影響を確認する必要があるものの,施用当年の生育に異常は見られず,収量が優れたことから,一発施肥体系が実現可能であると判断された。

3.モモの施肥管理

(1)試験方法

1)耕種概要

試験は栃木県農業試験場内圃場で実施した。供試品種は「日川白鳳」「あかつき」「川中島白桃」である。樹間2.0m,列間2.7m,培土量150Lの2本主枝Y字仕立てとした。かん水は自動かん水制御装置を用いて,生育ステージに合わせるように行い,かん水開始時(3月20日前後)の1日1樹あたり10Lから段階的に増加させ,最大量となる果実肥大期には1日1樹あたり35Lとした。基肥はかん水開始直前に施用した。着果量は1樹あたり60果とした。一般的な栽培管理はモモ慣行栽培に準じ,盛土式根圏制御栽培に特異的な管理はナシの盛土式根圏制御栽培を参考とした。

2)肥料の選定

①平成30年は,基肥窒素量や窒素溶出期間の違いによるモモの樹体生育,果実品質への影

響を調査した。ナシの根圏制御栽培で慣行となっていたリニア型被覆燐硝安加里(エコ

ロング413)を用い,溶出日数70日タイプと100日タイプの比較を行った。

品種は,「日川白鳳」「あかつき」「川中島白桃」を供試した。なお,収穫後は礼肥としてNK化

成606 (16−0−16) を全処理区に施用した(表5) 。

②令和元年は,エコロング413とLPコートを供試した。「日川白鳳」「あかつき」では溶出日数70

日タイプのエコロングを,「川中島白桃」では溶出日数100日タイプのLPコートを供試した。ま

た,基肥全量を緩効性窒素で施用した場合と,窒素成分で2割を速効性窒素(塩安)で代替し

た場合の比較を行った。これは,初期の窒素溶出を増やすことで初期生育を改善することを目

的とした。なお,収穫後は礼肥としてNK化成606 (16−0−16) を全処理区に施用した。

③令和2年度は緩効性のLP尿素をベースに,速効性の塩安を窒素成分で2割混合して,樹体生育

や果実品質に及ぼす影響を調査した(表5) 。

(2)結果と考察

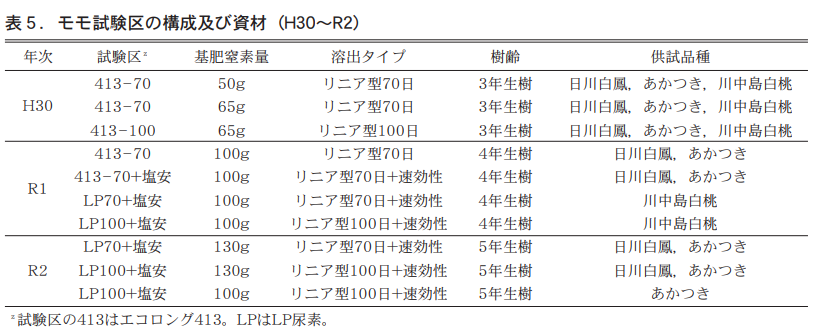

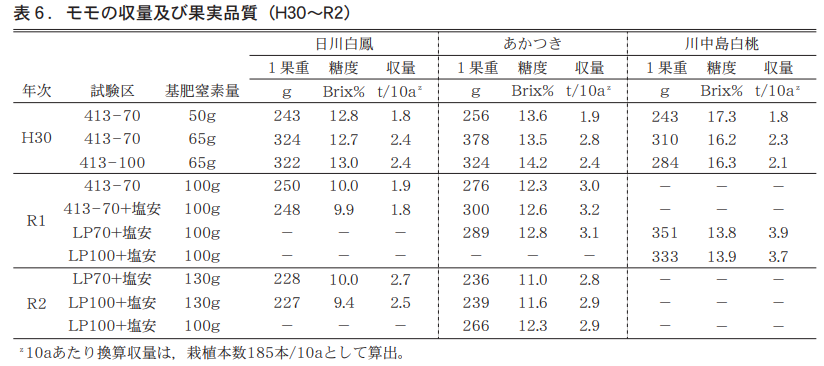

1)平成30年に実施した試験では,根圏制御栽培のモモ3品種では,いずれも窒素施用量が多い方が1果重が大きく,収量が多くなった。また,窒素溶出期間を比較すると,100日タイプより70日タイプで収量が多くなった。モモでは生育初期に十分に肥効を発現させることが収量確保につながると考えられた(表6) 。

2)令和元年度は,前年の結果を踏まえ,生育初期の窒素溶出量を増加させるため,速効性窒素を混合した処理区を設定した。「あかつき」では全量を緩効性窒素で施用した場合と比較して,速効性窒素を配合した方が収量が多くなった。これは,生育初期の窒素溶出を確保したことで,樹体の初期生育が旺盛になったためと考えられた。しかし,晩生品種「川中島白桃」ではLPコート100タイプと比較してLPコート70タイプを施用した場合,新梢勢力が低下した。側枝更新候補となる中庸〜強勢な新梢本数が減少し,翌年以降の側枝更新が次第に困難になることが予想された。このことから,初期生育の改善は必要であるものの,晩生品種においては,肥効発現を生育初期に過度に集中させると,新梢勢力が衰え,側枝更新候補の確保が困難になる可能性が示唆された(表6) 。

3)令和2年は,「日川白鳳」「あかつき」においては,いずれも窒素成分比で2割の塩安を混合したリニア型LPコート100タイプと70タイプの比較を行ったところ,70タイプの方が新梢勢力がやや強くなったものの,果実品質は100タイプとの間に明確な差は見られなかった(表6) 。

4)以上のことから,早生〜中生新種においては,窒素成分比で2割の速効性窒素を混合したLPコート70タイプと同条件の100タイプとの間に明確な差は見られなかったが,晩生品種である「川中島白桃」については70タイプを施用した場合に,新梢勢力が低下し,次年度以降の結果枝更新が困難になる可能性が示唆された。よって,早生品種から晩生品種までを総合的に対応する場合にはリニア型LPコート100タイプをベースとし,速効性窒素を窒素成分で20%混合することが適していると考えられた。

4. 技術普及上の留意点

本研究は5年生樹(根圏制御栽培では4年生以上を成木とする)までの年数の若い樹での試験であり,長期間にわたり連年施用した場合の影響については検討していない。また,ブドウでは基肥・礼肥同時一発施肥体系を検討したが,礼肥代用の影響については次年度以降の生育を確認する必要があり,現段階では検討不十分な点があることに留意していただきたい。

土のはなし−第1回 よい土とはどんな土か

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技 術 顧 問 松 中 照 夫

今月号から,「土のはなし」としてしばらく連載させていただくことになった。本誌の他の記事のような技術情報とはやや趣を異にし,土にまつわる情報を読み物風に提供したいと思う。まずは,農業関係者がしばしば語る「よい土」とはいったいどんな土なのか,それを話題に取り上げる。

1.ベテランシェフは見ただけで「よい土」というのだが…

かれこれ10年くらい前の春,北海道ニセコ・羊蹄山麓の農場を,札幌の有名ホテルのベテランシェフと共に訪問したことがある。ジャガイモの植え付けをしているところだった。テレビのレポータがその畑をみてどう思うかと私達に問いかけてきた。そのベテランシェフは,即座に「この畑で取れるジャガイモは美味しいに決まっています。この黒々とした軟らかな土を見ればわかるでしょ。むせかえるこの土の匂いは,ゆでると粉がふくホクホクのジャガイモがとれることを約束しています。」と語ったのだ。その場にいた私には,土を見ただけでいとも簡単に「美味しいイモがとれる」といえるのが不思議だった。

私はシェフがジャガイモの美味しさを決めるほど土を大切に考えてくれることが嬉しかった。しかし,だからといって「黒くて軟らかな見た目のよい土」がジャガイモの美味しさと生産量を決めるとはどうしても思えない。見た目で決まるなら,手数のかかる土の断面調査や土壌診断などをわざわざしなくてもよいことになってしまう。

2.堆肥をたっぷり入れた土やミミズが多い土が「よい土」なのか

農家の方々にどんな土が「よい土」なのかといった話題をもちだすと,決まって出てくる言葉がある。「堆肥をたっぷり与えている土がよい土でしょう」とか,「よい土かどうかは,ミミズがたくさんいるかどうかでわかる」といったことだ。

堆肥をたっぷり与えることで「よい土」ができるなら,畜産農家で堆肥が過剰に生産されても困ることはないだろう。畜産農家であっても農地があるだろうし,そこに思う存分与えれば「よい土」ができることになる。問題は「たっぷり与える」の「たっぷり」とは,いったいどのくらいの量なのか,その最も重要なことを「たっぷり」という言葉でごまかしている。「ミミズがたくさんいるかどうか」というのも同じである。仮にミミズが多ければよい土だとしても,「たくさん」とはいったいどれくらいなのか。そこがはっきりしていないと,その土がよいのか悪いのかを判断することはできないはずだ。

3.もともと土によいも悪いもない

19世紀ころまで,「土は地殻の表面を覆う細かく砕かれた岩石からなるやわらかな物体」という程度の理解であった。この考え方に異を唱えたのが,ロシアの若き地質学者ドクチャーエフ(1846〜1903)だった。彼はロシアの大地を北から南までおよそ1万kmも踏破し,土の断面を観察した。そして,寒い地方や温かい地方,それぞれに特徴ある土の断面ができていることに気づいた。

彼は,土の原料となる岩石の種類やその場所の気候,動植物,地形など様々な要因の相互作用によって土ができあがり,できた土は時間とともに変化していくと考えた。一定の環境条件が与えられると,土の原料となる岩石が同じなら同じ土ができあがる。しかし,原料が同じであっても,環境条件がちがうとできあがる土はちがってくる。それは,土をつくりあげるうえで重要な役割を果たす生物の働きかけが環境によって大きくちがうからである。ドクチャーエフは,まさに環境が土をつくるということに気づいたのだ。

こうしたドクチャーエフの考え方にしたがえば,与えられた環境でできあがった土に対して,よいとか悪いと価値判断することはできない。その環境でできる土はその土だけだからである。

一方,農業に関係する私たちが「よい土」あるいは「悪い土」と判断するのは,作物を栽培するという暗黙の前提条件があり,その条件に対して作物の生育が阻害されることなく栽培できるかどうかという判断基準にしたがって決めている。その基準がちがえば,農業にとって「よい土」であっても,大きなマンション建築の基礎となる土としては「悪い土」であるかもしれない。土それ自身がよかったり悪かったりするのではない。人が価値判断しているにすぎない。

では,その作物の生育を阻害しない土,すなわち作物生産にとってよい土とはどんな土なのか。

4.作物生産にとってよい土であるための4条件

それは,次の①から④の4条件を満たすことができる土であると私は考えている。すなわち,①作物の根を確実に支えることができるように,厚く軟らかな土が十分にあること,②適度に水分を保ち,なおかつ適度に排水がよいこと,③土が極端な酸性やアルカリ性を示さないこと,④作物に必要な養分を適度に含んでいること,である。ここで①と②は土の物理的な性質に関わる条件,③と④は土の化学的な性質に関わる条件である。

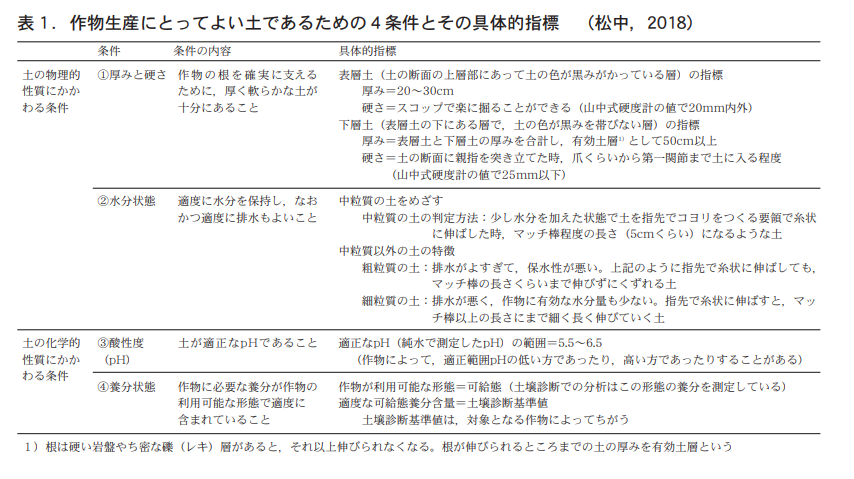

ただし,上記の記述では具体的な指標となる数値情報がないので,それぞれの条件を満たすかどうかを判定することができない。その具体的指標を含めて,作物生産にとってよい土であるための4条件を表1にまとめた。

それぞれの条件や指標についての解説を,次号以降でおこなう予定である。期待して欲しい。

5.土の生物的性質についての考え方

ところで,上記の4条件を提示すると,しばしば尋ねられることがある。それは,この4条件に土の生物的な性質(微生物から動物まで)についての条件が含まれないのはなぜかということである。その理由を限られた紙面で完全に説明するのは容易ではない。しかし,少なくとも以下のことは指摘できるだろう。

生物の土の中での生活に,上記のよい土であるための4条件は,いずれも大きな影響を与える。しかし,その4条件を満たすことが,土の中の生物たちの生活に悪影響を与えるとは考えられない。このため,よい土であるための条件に土の生物的な条件を加えていないのである。