第735号 2021 (R03) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和3年11月

本号の内容

§ブロッコリー栽培におけるマイクロロングトータルのセル苗施用効果

千葉県農林総合研究センター

水稲畑地園芸研究所 東総野菜研究室

竹内 大造

(現:海匝農業事務所 改良普及課)

§先人が築いた坂井農場(第1回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第6回

よい土の条件 化学的性質−その1

土の酸性度(pH)

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

ブロッコリー栽培におけるマイクロロングトータルのセル苗施用効果

千葉県農林総合研究センター

水稲畑地園芸研究所 東総野菜研究室

竹内 大造

(現:海匝農業事務所 改良普及課)

はじめに

千葉県は,関東近県では冬季が比較的温暖なことから11月から2月にかけて収穫する秋冬作ブロッコリー栽培が広がりつつあり,畑地だけなく水田での裏作栽培等中山間地域での取り組み例も見られており,今後も産地の拡大が期待される。

ブロッコリー栽培ではセル成型苗の定植が広く普及しているが,セル成型苗は培養土の容量が限られており根詰まりや養分が不足するため苗の定植適期が短い。他方,秋冬作ブロッコリーでは定植作業が稲刈りと競合することに加え天候不順によって定植遅れとなりやすい。それにより,育苗期間を延長し定植適期を過ぎた苗を定植するために,草勢の回復を目的とした追肥による苗の徒長や根鉢の過形成による活着不良が問題となっている。

そこで,セル苗の定植適期拡大を目指して被覆肥料(マイクロロングトータル)の箱施用による苗の生育促進に関する試験を行ったので紹介する。

スーパーセル苗について

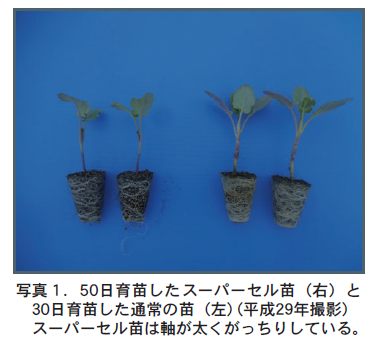

筆者が行った試験の前提となったスーパーセル苗について紹介する。ブロッコリーの栽培試験は様々な知見があるが,特に徳島県の開発した「スーパーセル苗」の育苗技術は各地でその有用性が実証されている。スーパーセル苗は,通常は30日前後の育苗期間のセル成型苗を長期間(約40日以上)水だけで育苗した苗で,徒長を防ぐことができるだけでなく,耐乾性,耐病性,耐虫性が向上する効果が得られる(写真1)。一方で,苗の活着に時間がかかることから定植後10日程度の生育は適期に定植した苗に劣るとする報告もある。

マイクロロングトータルを用いた定植後の生育促進

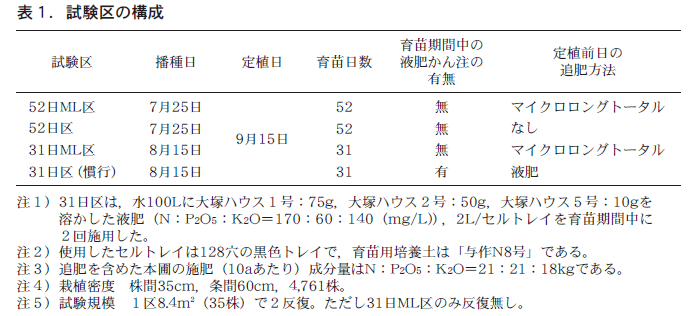

千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所東総野菜室の場内露地圃場(淡色黒ボク土)において試験を行った。供試品種は「むつみ」(㈱ブロリード)で,平成29年7月25日及び8月15日に播種し,それぞれ育苗52日と31日にあたる9月15日に定植した。52日間育苗した苗は育苗期間中水のみで育苗し,定植前日に「くみあい微量要素入り被覆燐硝安加里肥料マイクロロングトータル280−40」を箱施用した(写真2)。試験区は60g/セルトレイを施用した52日ML区と定植直前にも肥料の施用を行わない52日区を設けた(表1)。また,31日間育苗した苗についても同様に31日ML区と31日区を設けた。

結果及び考察

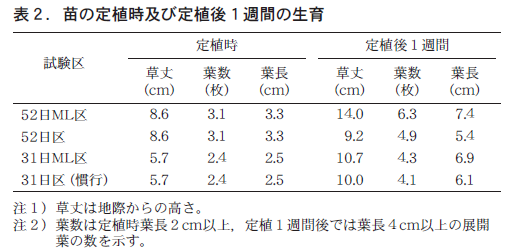

(1)定植時及び定植後の生育

定植時の苗の生育調査は,定植前に育苗箱上で育苗日数ごとに10株2反復で調査を行った。その結果,育苗日数の長い苗ほど草丈が高く葉数が多かった(表2)。定植1週間後では,育苗日数に関わらずマイクロロングトータルを施用した試験区は液肥を施用した試験区よりも草丈が高く,葉数が多い傾向であった。また,平成29年は台風21号による潮風害が発生し,当試験においてもその影響は避けられなかった。

(2)収穫時の生育

平成29年は台風21号による潮風害が発生し,当試験においても影響が大きく,塩害による欠株が多発した。また,一時的に生育が停滞したため収穫開始日の遅れや収量の低下が予想された(写真3)。

収穫時の生育を表3に示す。52日ML区の収穫開始日は1月10日と最も早く,31日ML区と31日区が1月24日,52日区は2月7日であった。

収穫物の花蕾重は31日区が52日ML区より重く,花蕾径も31日区が最も大きかった。一方で,台風の影響が大きいとみられる収穫株数をみると,52日ML区が4,280株/10aで最も多かった。

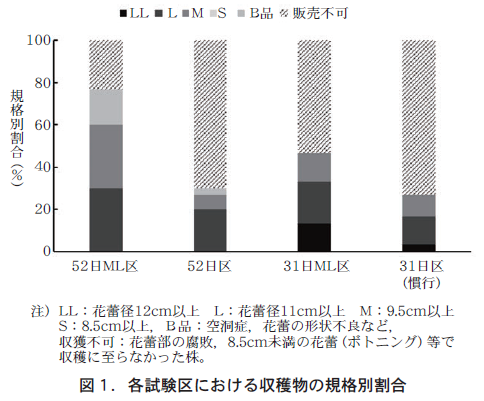

また,各試験区で収穫した株について規格別の割合を図示した(図1)。

規格別割合では,L規格(花蕾径11cm以上)の花蕾が最も多かったのは52日ML区であった。また,育苗日数が同じ試験区で比較するとマイクロロングトータルを施用した区で販売不可となる株が少なく,収量が多い傾向であった。販売不可の初期生育が優れ,潮風害にあっても収量を維持でき,収穫日の遅れが軽減されることが示唆された。また,育苗期間中水だけで育苗した苗において大きな効果があることが推察された。

これは,セルトレイへ施用したマイクロロングトータルの肥料分が根圏周囲で溶出することで,根鉢の回りきったスーパーセル苗でも定植直後から肥料分を吸収できたことが要因であったと考えられる。また,潮風害に遭遇すると葉の損傷や根の湿害によって生育が停滞するが,マイクロロングトータルが施用してあるため,株元の湿害を受けにくい根の周りに肥料分が溶出することで早期に生育が回復したものと推察された。

おわりに

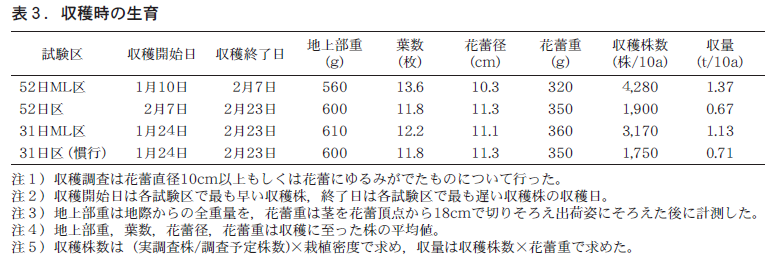

今回紹介した試験では,マイクロロングトータルをスーパーセル苗の育苗箱に施用して定植することで生育促進の効果があることを示した。注意すべき点として,マイクロロングトータルの溶出が始まると苗は即座に反応して徒長の様相を示すため,施用後すぐに定植しないとスーパーセル苗としての利点が失われてしまう(写真4)。施用量については660g/箱まで試験を行い,多いほど生育が優れることを確認したが,うまく土壌表面に付着せずに零れ落ちるロスが多かったことから,60〜120g/箱が適当であると考えられた。

また,先述したように,本試験を実施した平成29年は台風で大きな被害があり降水量が十分にあったほか,定植した9月15日以降気温が平年並みとマイクロロングトータルが溶出するには十分な条件であったと推察される。より寒い時期の定植や渇水の年には溶出速度が異なるためブロッコリーにどのような影響がでるかについては慎重な検討が必要であることに留意いただきたい。

先人が築いた坂井農場(第1回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

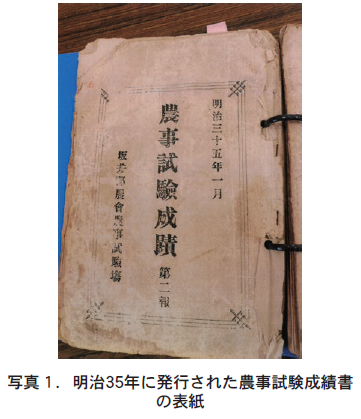

坂井農場の書庫には,明治35年1月発刊(第2報)以来,大正・昭和・平成・令和5代にわたる75冊の試験成績書が残されています。残念なことに激動の昭和時はかなり散失しているものの,福井県の農業技術,歴史の推移が窺える貴重な資料です。

そして,この褐色に変色した成績書からは,農家が直面した課題に真正面から取り組んだ農場や先人・指導者の姿が浮んできます。

発足以来,一貫しての取り組みは,県農会との連携による有望と思われる品種を実際に栽培し,良し悪しを検討した品種比較試験と肥料試験でした。ここでは,時代とともに坂井農場が取り組んだ内容と農業の流れについて紹介します。

坂井農場の歴史

坂井農場は,県農会長・帝国農会長を務めた山田斂氏により坂井郡農会試験場として明治33年に開設されて以来,令和2年で120年目を迎えました。「農家のための農場づくり」という山田氏の教えのもと,地域の指導農場として,当初から県農会農事試験場と連携した優良品種の確保や肥料効果試験等を行ってきました。

大正時代には,より農家に密着した農場として,試験内容や技術指導について視察会を開催し,現在は農場参観デーとして継続されています。

また,昭和8年には,高松宮殿下が当農場を訪れて,食糧増産に取り組む農民を激励しています。その後,戦後の農政改革の中,昭和23年農業改良助長法が成立すると,農業の技術開発は主に県が担うこととなり,県農業試験場が設置され各地にあった農会の試験場は廃止されることになりました。しかし,当農場は農家・農協長・町村長の厚い熱意から継続することになり,農会から坂井郡農協連絡協議会へと移管され,その後,県農協中央会,経済連,JA花咲ふくいを経て,令和2年からはJA福井県が運営を担っています。

Ⅰ.明治時代 坂井郡農会農事試験場時代(明治33年〜明治45年)

明治時代前半(16年〜32年)の全国平均収量は210kg/10aと極めて低く,収量向上は正に緊急の課題でした。

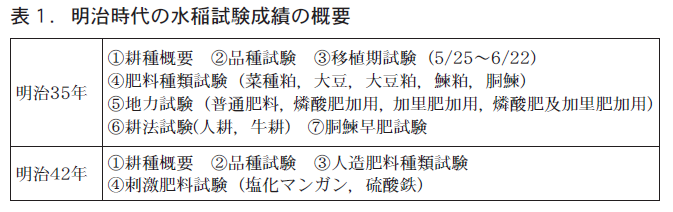

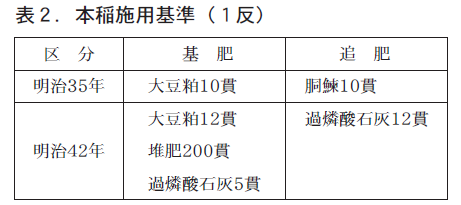

明治35年1月の成績書から,農場では,水稲,大豆,麦,小豆,油菜などが栽培され,いずれも品種試験が主体となっていることがわかります。明治35年と明治42年の水稲の取組みは,表1に示すとおり,品種に加え肥料試験が中心で,大陸からの大豆粕や北海道からの鰊粕など魚粕,人糞尿は,苗代に使用されていたことなど現在では考えられないような試験,有機農業が実践されています。人造肥料試験では日本肥料1号,日ノ出肥料,多木九重肥料など9品目が使用されています。

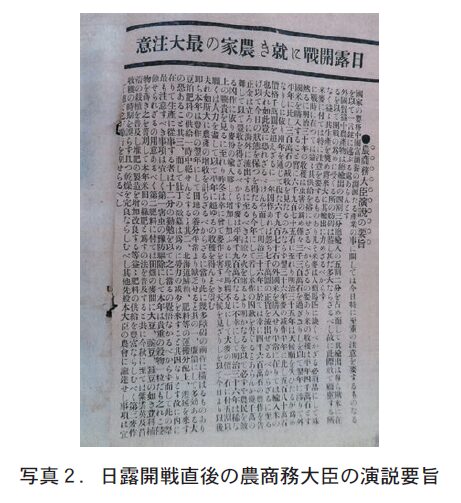

明治37年2月に発行された成績書表紙の裏面には,日露開戦に伴う農業者に対する農商務大臣の演説要旨が記載され,当時の世相が偲ばれます。ここに,その要旨をほぼ原文に近い形で紹介します。

【日露開戦に就き農家の最大注意】

○外国貿易中農産物は総輸出の43%,総輸入の52%を占め輸出は,専ら欧米のため,開戦の影響ははなはだ多大なるものがあるが,生産を奨め将来輸出に力を入れるべき。

○米麥(米麦)については,特に注意を。人類馬匹に欠かせない必須品。殊に戦時に在って供給が重要。然るには明治30年は虫害のため外国米を購入。明治35年は天候不順により300万石の減収のみならず翌36年産の麥も平年に比べ大きく減収。両年を通じ6975石の外国米を輸入。平時にありては輸入米の価格1000萬円を超えざるに,1年凶作あれば7000萬円の正貨が流出。明治36年においては4600萬石の豊作で今日の状態を保って今年にて若し凶作となると幾千万の正金が海外に流出するのは明らか。よって農民を鼓舞し以て豊収を得ざるべし。麥は,平年1900万石なるに不幸にして,明治36年は稀なる凶作に依り麥粉の輸入が増加。これに加え現今馬糧不足にして,大麥1石に付き5割以上騰貴をみる。昨冬は幸いにして,麦作を害すべき天候でなく今後は人力を尽くし平年を超える収穫を得んと望む。農産の増収を計らざるに幾多障碍の前程に横たわるものあり,即ち本年は豊作の翌年にして,田地の養分平常より欠乏せること其の一,廉価にて多効ある大豆粕肥料の供給一時中絶せんとすること其の二,北海道鯡粕,肥料等の運搬分配上,遷延の恐れあること其の三,壮丁の徴募は為に労力の減少を來すこと其の四なりとす故に,内にありて生産に従事する者は十二分の勤勉を以って当たること。最も注意すべき事項は,第一害虫の豫防駆除にして本年は貴重の穀物一粒も浸食せらざるの用意あるべく,第二肥料については,田畑の麥間に大豆,豌豆等の豆科植物を蒔き青刈りして緑肥に今秋至っては紫雲英などを普及し堆肥の製造を増加改良し肥料の供給を豊富ならしむべき,第三麥作収穫の時期を誤らず乾燥を完良ならしむべし,其他先般本大臣の農会に論達せし事項は励行を期せらるべし。

この演説要旨からは,前年の豊作による地力の低下,大陸からの大豆粕肥料の供給中断,北海道からの魚粕の供給不安,徴兵による労働力不足などが懸念される中,米麦の自給率の向上を図るため,①病害虫の駆除 ②豆科植物を播き緑肥,レンゲによる肥料供給量の増産 ③麦の適期収穫・乾燥の励行による収量の確保・向上を農業者,指導者に対し国を挙げて督励しています。

(1)品種試験等の概要(地方在来種が主体)

明治35年の水稲品種試験は,地域で栽培されている品種に加え,石川県・富山県・新潟県・滋賀県など他県からも収集し『町屋』『近江』『関取』『石臼』など14品種を栽培しています。

当時の移植時期(6月8日) ,成熟期(9月29日〜10月20日)で品種試験の収量は,345〜420kg/10aでした。明治末も『大場』『改良石臼』『鍋島』『塩田』『越中坊主』など県内外の有望な15の在来品種を,麦,大豆も全国各地域から種子を取り寄せ,麦15,大豆20品種を作付けしより良い品種を求めています。明治44年における福井県の主要な品種は『白珍子』(作付面積の6%)『大場』(5%)『一本』(5%)で数多くの品種が栽培されていました。

(2)肥料等の概要(大豆粕,胴鰊が中心)

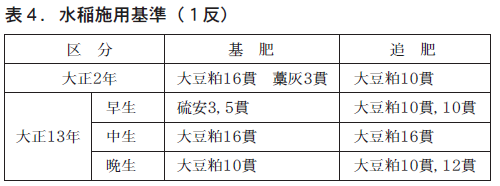

明治35年の水稲施用基準をみると,苗代肥料(藁灰,人糞尿),本田肥料(大豆粕,胴鰊),明治42年には,苗代肥料(藁炭,種粕,硫安),本田肥料(大豆粕,堆肥,過燐酸石灰)で過燐酸石灰が広く流通してきています。また,成績書に記載されている各資材の価格から推察すると米収入に占める肥料費の割合が32%とかなり高かったことがわかります。ちなみに明治35年の1反あたりの肥料費は,大豆粕10貫で1円90銭,胴鰊10貫で3円10銭合計5円,米価は1俵あたり4円96銭でした。

また,明治44年には化学工業の発展に伴い,硫安が登場し苗代の追肥として使用されています。

Ⅱ.大正時代

明治33年から明治44年までの10a当たりの全国平均収量は246kgと,懸命な努力にもかかわらず停滞気味でした。低収の原因は,肥料面から考えると,N成分の殆んどが有機肥料で天候に左右されやすく,肥効が不安定であることに加え,肥料が高価なため基準量が守られていなかったのではないかと考えられます。

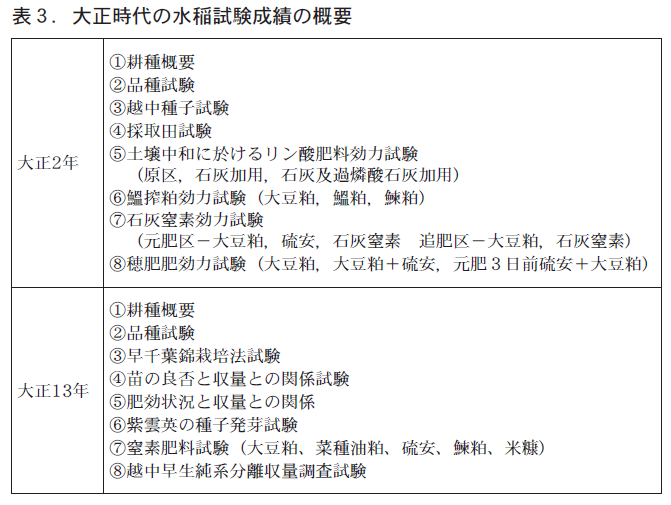

大正2年にも明治時代同様,水稲,大豆,麦等が栽培され,品種試験が主体となっていましたが,水稲では,優良種子を確保・供給するための採種田試験を新たに実施しています。肥料試験では,過燐酸石灰・石灰窒素・硫安などの単肥が出回り始め,元肥・追肥・穂肥などきめ細かく幅広い内容となっています。

大正13年には,人口の急激な増加など社会的背景から麦,大豆の試験は実施せず,水稲への収量確保・向上に対する緊迫性,意気込みが感じられる内容に移りつつありました。また,経済合理性が重視されてきて,肥料試験においては,玄米代金より肥料価格を差引し経済的有利性を検証しています。

また,大正10年ごろには,米価の高騰により富山県をはじめ全国各地で米騒動が発生しました。米は,大正時代の前半まで自由売買でしたが,第一次大戦後の米相場の安定を図るため,国が米の一部を直接管理する米穀法が制定されました。

(1)品種等の概要(地方在来種の集約化)

本時代の前半も,県内で栽培されている品種に加え,北陸地域や滋賀県から種子を取り寄せ試験をおこなっています。主な品種は『大場』『高砂』『鍋島』『神力雄町』など15品種で,移植時期(6月2,3日)成熟期(9月15日〜10月21日)となっています。収量(270〜440kg/10a)は品種間でかなりのバラツキがあり,移植時期は早まっています。

大正13年頃の種子は,主に福井県立農事試験場をはじめ県内各地から,また県外の種場産地富山県種田村からも取り寄せています。品種は『福井大場1号』『富山銀坊主』『銀坊主6号』『中生珍子45号』『赤珍子』など19品種が栽培され,『富山銀坊主』『赤珍子』などは,400kgを超えています。

大正7年における福井県の主な品種は,『大場』(作付面積の24%)『珍子』(17%)『塩田』(9%)『愛国』(4%)『改良石臼』(3%)で,数多くの品種が作付けされていた明治時代に比べかなり品種の統一化が進みました。

(2)肥料等の概要(大豆粕主体,硫安が幅広く流通)

大正2年の施用基準では,苗代肥料(大豆粕,藁灰,硫安),本田肥料(大豆粕,藁灰)で,大正13年には,苗代肥料(大豆粕,硫安),本田肥料(大豆粕,硫安)となっています。大豆粕が主体で,硫安が幅広く流通してきました。また,早中晩生別の施用基準が示されており,よりきめ細かな指導が行われるようになりました。

大正13年の米価は15円30銭/俵で明治時代に比べ3倍近く値上がりし,1反あたりの肥料費(中生)は大豆粕32貫で10円32銭でした。米収入に占める肥料費の割合を推察すると,14%と明治35年に比べ約1/2に低下しました。

土のはなし−第6回

よい土の条件 化学的性質−その1

土の酸性度(pH)

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

作物生産にとってよい土とは,この連載の第1回(本年5月号)で提示した4つの条件を満たした土であると私は考えている。その4条件のうち,土の物理的性質にかかわる2つの条件についてこれまで述べてきた。今回から土の化学的性質にかかわる2つの条件に話をすすめたい。今月はそのうちの一つ,酸性度(pH)についてとりあげる。

1.pHとは何か

まずはpH(英語読みでピーエイチ,ペーハーとドイツ語読みされることもある)という用語のことである。pHは酸性やアルカリ性の強さを示している。pHの範囲は0〜14までしかなく,中性はpH7である。pHが7より小さいと酸性,大きければアルカリ性である。もともとpHは,水に溶けている水素イオンの濃度(厳密にいえば活動度)から求める数字である。水素イオン濃度が濃くなるほど酸性が強く,pHの値は小さくなる。逆に水素イオン濃度が薄いとpHの値が大きくなり,酸性が弱い(アルカリ性が強い)という約束である。常識感覚と少しちがうので混乱しやすい。

たとえばpH5と6のちがいは1である。しかし水素イオン濃度ではpH5のほうが6より10倍濃い。pH4と6では値が2ちがうだけだが,水素イオン濃度はpH4のほうが100倍も濃い。pHの値のちがいは小さくても,土の中の酸性の程度はかなり大きくちがうことに注意する必要がある。

2.作物生産に好適なpHの条件

わが国で作物生産にとってよい土であるための好適pHの条件は5.5〜6.5の範囲で,やや酸性側にある。もちろん,この範囲内でも作物によって好適なpHは多少ちがう。たとえばホウレンソウ,レタス,シュンギク,トマトなどはpH6.5に近いほうを好む。逆にバレイショはpH5.5に近い方が健全生育に好適で,ダイコンやカブなども酸性条件に強い。なぜわが国では土の好適pHがこの範囲内であるのか。それはわが国の土は自然にまかせると酸性化しやすいからである。

3.日本の土を酸性化させる要因

では日本の土は自然にまかせるとなぜ酸性化するのか。これには,以下の2つの要因がおもに関与する。すなわち,①雨水と,②作物栽培に欠かせない化学肥料である。

1)雨水による酸性化

雨水はpH7の中性ではない。空から落ちてくる過程で,大気中の炭酸ガス(二酸化炭素,CO2)を溶かし込み,天然の炭酸水になっている。そのpHは5.6程度である。わが国は世界的に見ても降水量が多く,この酸性の水が土を洗い流すため,土が酸性側に傾きやすい。

ただし,雨水が天然の炭酸水であるというのは,いわば理想的で大気汚染のない清浄な空気の中を雨水が落ちてくる場合である。大気汚染が深刻な地域では,イオウ酸化物や窒素酸化物,それに海洋から巻き上がる塩化物など,様々な大気汚染物質が大気中に存在している。これらの物質も雨水に溶け込み,化学変化して,それぞれ硫酸,硝酸,塩酸といった強酸性物質に変化する。このため理想の雨水(炭酸水)のpH5.6より,さらに低いpHの雨が降ってくる。これが酸性雨(雪や霧も雨と同じ仕組みで酸性になる)である。通常の雨水でさえ,長期にわたって土を洗い流すと土の酸性化をもたらす。まして,酸性雨(雪・霧)が土壌の酸性化を促進するのはいうまでもない。

2)化学肥料による酸性化

2つ目の土の酸性化要因は化学肥料である。化学肥料は作物の養分を化学的に製造したものである。それ自身が作物の養分になることがあっても,作物に対して特別な害作用を持つことはない。しかし,化学肥料を適切に使用しないと様々な悪影響がある。酸性化はその一つである。

ただし,化学肥料のすべてが土を同程度に酸性化させるわけではない。たとえば尿素は土の中で微生物によって分解され,その後アンモニア化されて植物に利用される。このため,土を酸性化させる程度はほかの肥料より低い。硝安(硝酸アンモニウム)やリン安(リン酸アンモニウム)などもこの種の肥料の仲間である。

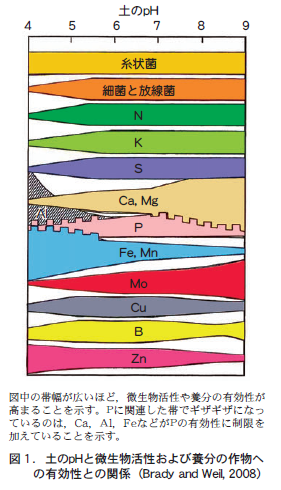

4.土の酸性化が作物生育に悪いのはなぜか

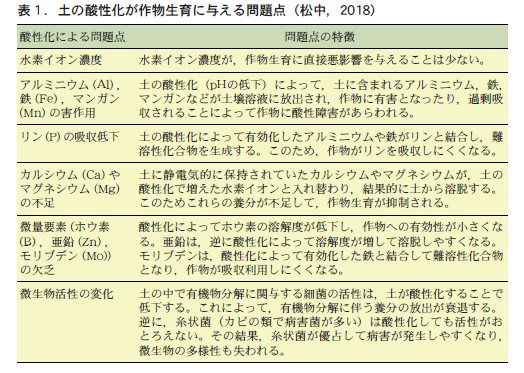

土の微生物の活性や養分の作物への有効性は土のpHによって大きく影響を受ける(図1)。その土の酸性化(低pH化)が作物生育に与える影響をまとめたものが表1である。基本的に土の酸性化は作物に悪影響をおよぼす。このうち,もっとも重大な問題は酸性化によってアルミニウムや鉄,マンガンなどが土の中の水(土壌溶液)に溶け出し,それが作物に障害を与えることである。

アルミニウムは,通常,土の中の粘土鉱物の結晶を構成して存在している。ところが土の酸性化によって増えた水素イオンは粘土鉱物の結晶を破壊し,結晶を構成しているアルミニウムを土壌溶液に溶けている各種の陽イオンと入れ替わることができる形態(交換性アルミニウム)に変化させる。このため,pHが5程度より低下すると,急速に土壌溶液中のアルミニウム濃度が高まる(図1)。土壌溶液の高アルミニウム濃度は,作物の根の細胞に直接障害を与え,養分吸収を阻害する。アルミニウムだけでなく,土の中に多く含まれている鉄やマンガンも,酸性化すると急に土壌溶液に溶け出していく(図1)。鉄やマンガンは,アルミニウムとちがって作物の必須養分である。しかし,土が酸性になって過剰に溶け出すと,作物に過剰吸収害を与え生育に悪影響を与える。

さらに不都合なのは,アルミニウムや鉄はリンと結びつく性質が極めて強く,結合してできるリン酸アルミニウムやリン酸鉄は水にほとんど溶けない。このため,肥料として与えたリンも吸収されにくくなって,作物はリン欠乏になりやすい。

5.土の酸性改良も適正に

土を見ただけではそのpHはわからない。土壌診断で分析してもらうのが現実的である。分析結果が好適pHより低ければ,適正なpHへ改良するために必要なアルカリ性資材(炭酸カルシウム=炭カルなど)の量が提示される。その適正量を圃場に与え,土と十分混和することで酸性を改良できる。土の化学的性質にかかわる条件は,物理的性質とちがって比較的改良しやすい。