第742号 2022 (R04) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年7月

本号の内容

§肥効調節型肥料を利用したシクラメンの省力栽培技術

長野県野菜花き試験場 花き部

森野 林太郎

§土のはなし−第13回

有機物資材の種類とその効果

−C/N比が要点−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

肥効調節型肥料を利用したシクラメンの省力栽培技術

長野県野菜花き試験場 花き部

森野 林太郎

1.はじめに

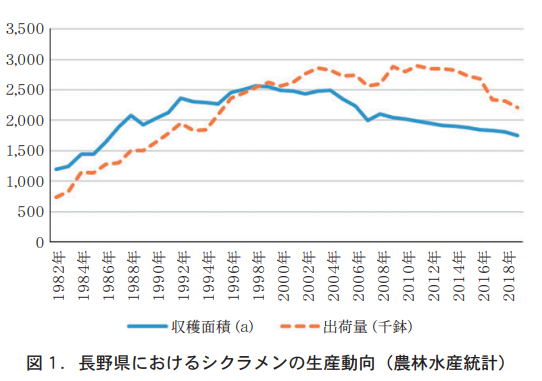

長野県のシクラメンの収穫面積は18ha,出荷量は221万鉢で,面積,出荷量ともに全国第1位である(令和元年農林水産統計) 。図1に,長野県のシクラメンの収穫面積と出荷量の推移を示した。1990年代後半を境に,収穫面積に対して出荷量が多くなっている。これは,6号鉢などの大鉢から4号鉢やミニシクラメンに生産をシフトし,生産者当たりの栽培鉢数が増加していることを表している。シクラメンに置き肥を施す追肥作業の労力は栽培鉢数に比例して増加するため,この省力化が課題となっている。そこで,置き肥による追肥作業を省力化するための肥効調節型肥料の利用方法について検討した。

2.試験方法

(1)耕種概要

長野県塩尻市の長野県野菜花き試験場(標高750m)のガラス温室で,2019年と2020年に試験を実施した。

ア.2019年度

品種は「ASPピンク (有限会社泉農園)」と「ブライトレッド(Morel)」を供試した。「ブライトレッド」は2019年1月7日に播種し,バイオトロンを17〜20℃に設定して芽出しを行い,2月6日以降は15℃加温のガラス温室で育苗した。「ASPピンク」は4月3日に箱苗を搬入し,同様に育苗した。4月16日に2.5号ポットに仮植し,5月15日にグリーンサムD号小粒(エムシー・ファーティコム株式会社)を鉢当たり1粒,全試験区に追肥した。4号鉢への定植は6月12日に行った。この時,基肥として各肥効調節型肥料(表1)を培土に混合施肥した。

また,硫酸マグネシウムを鉢当たり2gの割合で全試験区に施肥した。慣行区の追肥は,7月4日,26日にグリーンサムD号小粒を,8月16日,9月25日,10月16日にプロミック小粒(株式会社ハイポネックスジャパン)をそれぞれ鉢当たり1粒施肥した。培土は「プロミックスBX−J(株式会社イノベックス)」を使用し,潅水はC鋼と吸水ヒモを用いた底面吸水で行った。7月20日から9月30日は9時から16時まで約50%の遮光を行った。

イ.2020年度

品種は「ASPピンク」および「ラティニア ファンタジアレッド(Morel)」を供試した。「ラティニア ファンタジアレッド」は2020年1月9日に播種し,2019年と同様に芽出しを行い,2月19日以降は17℃加温のガラス温室で育苗した。「ASPピンク」は4月15日に箱苗を搬入した。仮植は2019年度と同様に行った。5月8日および5月26日にグリーンサムD号小粒を鉢当たり1粒,全試験区に追肥した。4号鉢への定植,基肥および硫酸マグネシウムは2019年と同様に行った。慣行区の追肥は,7月2日にグリーンサムD号小粒を,7月22日,8月14日,9月14日および10月14日にプロミック小粒をそれぞれ鉢当たり1粒施肥した。潅水は7月17日まで手潅水を,以降はC鋼と吸水ヒモを用いた底面吸水で行った。6月12日から7月1日,8月1日から9月30日は9時から16時の間,約50%の遮光を行った。

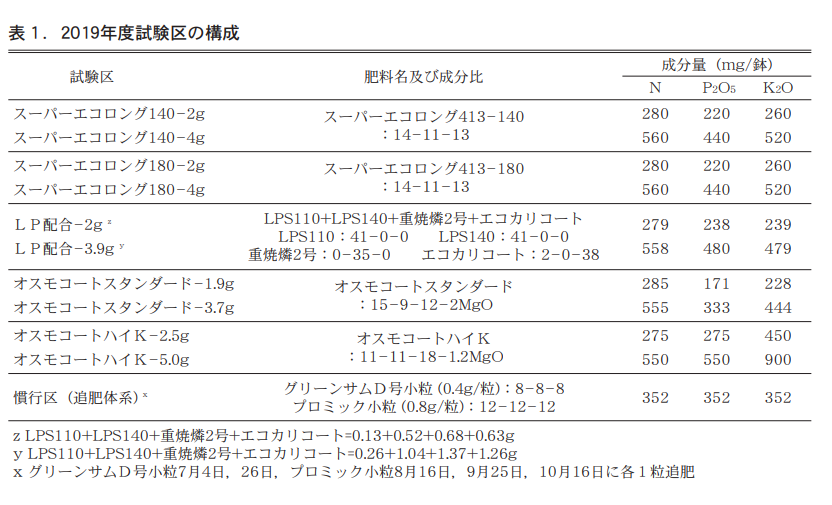

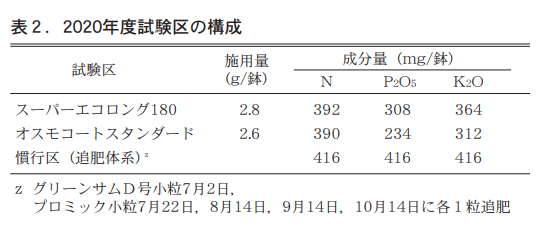

(2)試験区の構成

シクラメン栽培に有効な肥効調節型肥料を選定するため,2019年度はスーパーエコロング413−180,スーパーエコロング413−140,LP配合肥料(LPS110+LPS140+エコカリコート+重焼燐2号,ジェイカムアグリ株式会社) ,オスモコートスタンダード,オスモコートハイK(株式会社ハイポネックスジャパン)の5肥料について試験した(表1) 。2020年度は前年度の結果からスーパーエコロング413−180と,現地での使用事例が多いオスモコートスタンダードについて検討した。施肥量を慣行の追肥体系に準じて追肥を施さない栽培方法を検討した(表2) 。

(3)調査方法

ア.肥効調節型肥料の窒素溶出率

各肥料を不織布に入れ,2019年度は苗を定植せず培土のみ充填した鉢に,2020年度は苗を定植し,それぞれ鉢花品質調査用の鉢と同様に管理した。2019年度は定植30,60,80,100,120,140,170日後,2020年度は定植14,35,47,62,81,94,122,151日後にそれぞれ肥料を回収し分析した。反復数は2とした。

イ.鉢花品質調査

2019年度は10月8日(ASPピンク)および10月11日(ブライトレッド)に調査を行った。株幅は株の長径と短径の平均値,株高は鉢床面から最上部の葉までの高さ,葉長は鉢の中で最も大きい上位3葉の葉柄の付け根から先端までの長さ,葉数は葉長3cm以上の葉の枚数をそれぞれ調査した。

2020年度は10月16日および28日に調査を行った。葉数は葉長2cm以上の葉の枚数,開花数は7月22日から9月30日まで週1回,花弁が上向きに開いたものを開花として開花数を調査し花梗を抜き取った。9月30日以降は抜き取りを行わず,10月16日に開花数の最終調査を行った。その他は2019年度と同様に調査した。いずれの試験区も1区あたり10鉢で2反復とした。

3.結果および考察

(1)肥効調節型肥料の選択

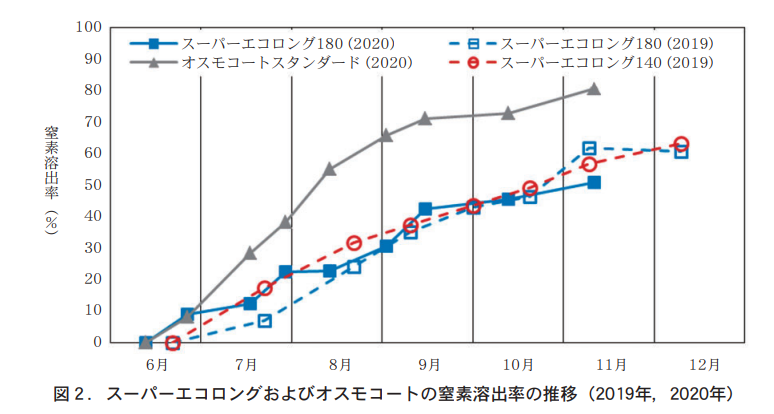

夏期の窒素濃度が出荷時の品質に強く影響することから,鉢上げ後初期の溶出率は低く,その後一定して肥効のある肥料が適している。

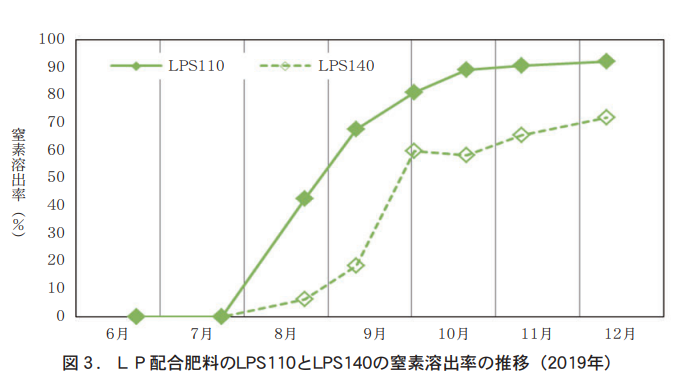

窒素溶出率を調査した結果,スーパーエコロング413−180は140タイプやオスモコートに比べて初期溶出が抑制されていた。スーパーエコロング413−180は2020年も同様の溶出率で推移した(図2) 。最終調査時の窒素溶出率が約50%と低いが,消費者段階での肥効継続が期待できる。LPS110および140は初期の溶出が完全に抑制され,肥効が安定していたが(図3) ,ブレンドした配合肥料であり,各肥料粒を鉢毎に定量的に施肥することが難しい。

以上の結果から,扱いやすく,初期溶出の抑制が安定し,出荷後の観賞期間中も肥効が期待できるスーパーエコロング413−180が有望と考えられた。

(2)施肥量の検討

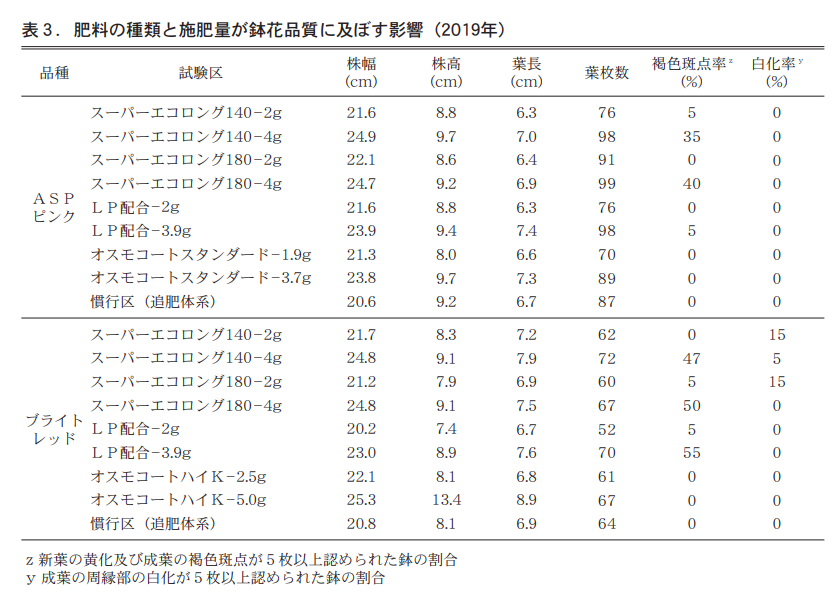

2019年度は各種肥効調節型肥料について,施肥量の多い区と少ない区を設置した。スーパーエコロングを2g施肥した少肥区の「ブライトレッド」は,140,180のいずれのタイプも窒素欠乏の症状である葉縁の白化がわずかにみられ,生育後半に窒素が不足したと考えられる。一方,多肥区では過繁茂な生育となり,中でもスーパーエコロング,LP配合では窒素過剰により苦土欠乏の症状である褐色斑点症状が発生した(表3) 。

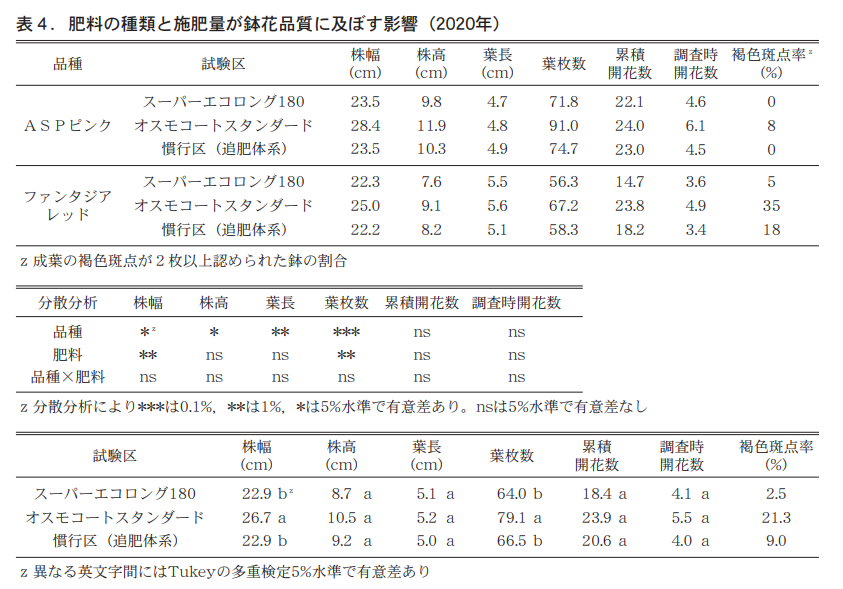

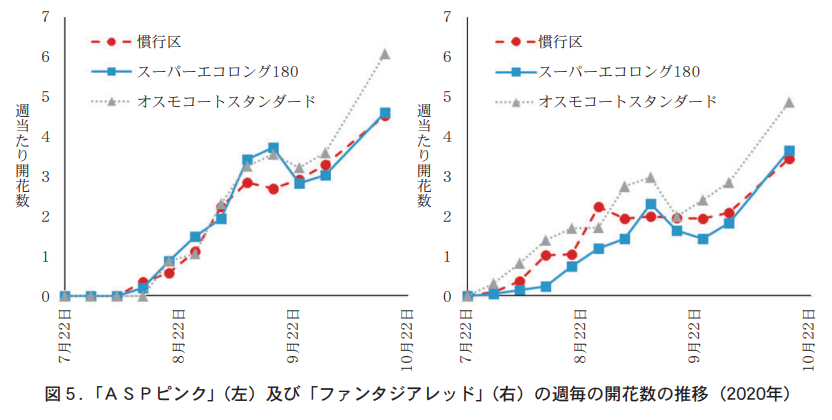

2020年度はスーパーエコロング413−180と県内の鉢物栽培で利用事例が多いオスモコートスタンダードについて,施肥量を慣行の追肥体系に準じて検討した。その結果,スーパーエコロング413−180を2.8g培土に混合施肥した区と慣行区の間で鉢花品質および開花数が良好で,追肥体系の慣行区と有意差がみられなかった(表4,図4,図5) 。

以上の結果から,4号鉢のシクラメン栽培において,スーパーエコロング413−180を定植時に施肥することで,慣行追肥体系と同等の鉢花品質を得ることが可能と考えられた。

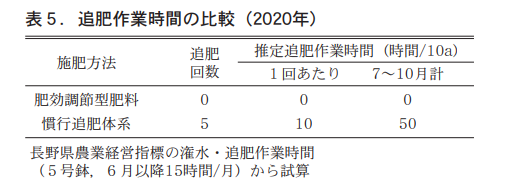

4.施肥作業時間について

シクラメンの4号鉢栽培における追肥作業時間を試算したところ,肥効調節型肥料の利用により,置き肥1回当たりに要する約10時間の省力化が可能と考えられた(表5) 。

5.まとめ

(1)シクラメンの4号鉢栽培において,肥効調節型肥料「スーパーエコロング413−180」を鉢当たり2.8g培土に混合施肥することで,その後の追肥作業を省略し,置き肥を利用した追肥体系と同程度の鉢花品質を得ることができる。

(2)本施肥法により追肥作業時間を10a(約15,000鉢)当たり約50時間削減できる。

(3)培土を十分に混和するなどし,鉢毎に施肥量のばらつきが生じないよう注意する必要がある。施肥量が多過ぎると品種によっては,窒素過剰による苦土欠乏(褐色斑点症状)が発生する可能性がある(長野県平成25年度技術情報「シクラメンの肥料要素欠乏・過剰施用時における特徴的な形態変化」及び平成29年度技術情報「シクラメン葉の褐変及び白化症状の発生原因」参照) 。

(4)今後,ミニシクラメンや5号鉢で同様の施肥方法の検討を予定している。

土のはなし−第13回

有機物資材の種類とその効果

−C/N比が要点−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

堆肥は,もともと農地へ養分を移転させるために考え出された資材である。しかしわが国では,その他に安定した有機物としての効果や,生物の給源としての効果まで期待されるようになった。そこで先月は,そのような堆肥に期待する効果と,その期待が作物生産に具体的に反映されるかどうかは土の条件で違うことを述べた。

今月は,堆肥を含めた多様な有機物資材の効果の発現をC/N比で整理する。さらに,わが国では利用する堆肥は「完熟堆肥」に限定されることが多い。どうしてそうなったのかを考えてみる。

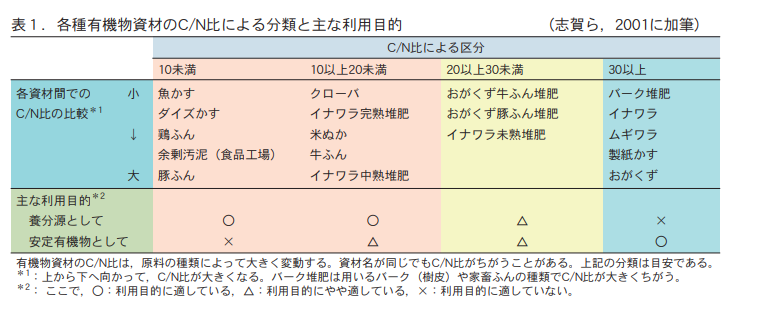

1.有機物資材のC/N比と分解のしやすさ

有機物資材が土に与えられると,土の微生物に分解されていく。この時,有機物資材の分解されやすさは炭素(C)と窒素(N)の比率(C/N比,炭素率ともいう)によって決まる。炭素が少なく窒素の多いC/N比が20くらいより小さい有機物資材(表1参照,ダイズかす,鶏ふん,牛ふんなど)は,土に混和されると微生物に早く分解される。このため,養分的な効果が現れやすい。つまり,養分源としての利用に適した資材である。完熟堆肥といわれるのはこのようなC/N比を持っている。しかし,分解されやすいので土に有機物として残るのはわずかしかない。それゆえ,このタイプの有機物資材には土の中で安定した有機物としての効果は期待しにくい。このため,土の物理的な性質を改善するには適当な資材とはいえない。

逆に,炭素が多く窒素の少ないC/N比が30くらいより大きい有機物資材(表1参照,たとえば,バーク堆肥やイナワラ,ムギワラなど)は,土の中での分解が遅い。このため,養分としての効果はあまり期待できない。しかし,有機物資材が土の中で比較的安定した有機物として蓄積する。したがって,土の物理的な性質の改良を目的とする場合に利用したい資材である。

それぞれのタイプの有機質資材の具体例と主な利用目的を表1に示した。

2.C/N比が大きい有機物資材の利用は要注意

C/N比が30以上の有機物資材を利用する場合,その利用目的が土の物理的性質の改良のためであっても,作物に悪影響を与える場合があるので注意する必要がある。このタイプの有機物資材を与えてしばらくすると,作物の葉色が黄緑色になったり,生育が抑制されたりして,作物に窒素欠乏の症状が現れることがある。こうした現象を「窒素飢餓」という。 肥料を与えたのに作物が窒素欠乏になるという不思議な現象だ。窒素飢餓が発生する仕組みは以下のとおりで,興味深い。

C/N比の大きい有機物資材が土に与えられ,それが微生物に分解されていくとき,微生物にとってエネルギー源となる炭素(C)は有機物資材から十分に供給される。これに対し,微生物にとって重要なタンパク質の栄養源である窒素(N)の供給量は,炭素に比べ相対的に少ない。このため,この資材では微生物の窒素要求を満たすことができない。そこで,窒素を必要とする微生物は,土の中にもともとある無機態窒素(硝酸態窒素やアンモニア態窒素)や,肥料として与えられた無機態窒素を栄養源として体内に取り込み,自身のタンパク質などの有機態窒素に形態を変化させる(これを無機態窒素の有機化という)。結果的に,土の中にあった無機態窒素が作物に利用しにくい形態に変化するので,作物に窒素欠乏症が現れる。

3.わが国はなぜ完熟堆肥至上主義なのか

この連載の第11回(5月号)で述べたように,ヨーロッパでは,伝統的に堆肥はあくまでも養分の移転資材として位置づけられている。家畜を飼うことは堆肥生産のための必須条件であり,堆肥は養分源そのものという意識である。したがって,わが国のように堆肥に養分源としての効果のほかに,安定した有機物としての効果や生物の給源としての効果まで含めた多様な効果を期待することはあまりない。

一方,化学肥料が出回る以前には,わが国でも養分源として堆肥を利用せざるを得なかった。しかしわが国の農業では,家畜は堆肥生産のためではなく,主に労力として利用された。農家が飼う家畜頭数はわずかで,堆肥づくりに使える家畜のふん尿は多くはなかった。堆肥原料の大部分はイナワラやムギワラ,近くの里山の落葉,落枝などで,それらのC/N比は60を超えるほど大きかった。こうしたC/N比の大きな材料を堆肥にして田畑で利用するには,完全に腐熟させた完熟堆肥にしなければならなかった。C/N比が大きいままだと作物に窒素飢餓のリスクがあるからだ。

腐熟させる過程で,含まれていた炭素は,酸素が十分ある条件(好気的条件)で微生物によって分解され,最終的に二酸化炭素(CO2)に変化して大気中に放出される。これによって原料に含まれていた炭素量が少なくなる。一方の窒素は,その多くは腐熟化が進んでも原料に温存される。このため,腐熟化をすすめても窒素(N)量は大きく変化せず,炭素(C)量が減少するためC/N比が小さくなる。完熟堆肥とは,腐熟化でC/N比を小さくさせた堆肥のことである。

C/N比の小さい完熟堆肥が土に与えられると,微生物による分解が早く進む。分解とともに,この堆肥に含まれる窒素は作物が吸収しにくい有機態から吸収しやすい無機態のアンモニア態窒素に変化する。そして,これが養分として作物に吸収される。つまり,イナワラやムギワラといったC/N比が大きい有機物資材は,十分に腐熟させて完熟堆肥まで分解させないと,土に与えても養分としての効果が現れにくい。

化学肥料のない時代,わが国でも堆肥は貴重な養分源だった。養分源として利用しようとするかぎり,C/N比を小さくしておくのが必須条件だった。わが国で「堆肥を使うなら,完熟堆肥でなければならない」という完熟堆肥至上主義が強調されるのは,上に述べたような伝統が現在まで受け継がれた結果だろう。

4.現在の堆肥は産業廃棄物扱い

わが国では化学肥料という養分移転資材が登場してから,養分源としての堆肥の存在価値が低下した。労力のかかる堆肥生産をしなくなり,堆肥の利用も少なくなった。とくに稲作農家では,水田に堆肥を与えることを避けるようになった。与えた堆肥から夏以降に窒素が多く放出され,その結果,高タンパク米となって食味を大きく低下させるからである。

畜産農家は家畜の飼料を輸入濃厚飼料に依存した多頭飼養経営が多い。家畜が排泄するふん尿から大量に生産される堆肥を,農地に還元したくてもその農地が不足している。畜産農家で生産される堆肥はまさに産業廃棄物扱いで,有効利用にほどとおい。わが国では,「土づくりには堆肥」と重要視されるにもかかわらず,堆肥が適切に利用されているかどうか疑わしい。