第746号 2022 (R04) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年12月

本号の内容

§環境にやさしいホウレンソウ栽培法(その2)

元 富山県農業技術センター

松本 美枝子

§早期栽培水稲‘コシヒカリ’における

被膜崩壊性改良型緩効性肥料の施肥効果

高知県農業技術センター

作物園芸課 水田作物担当

研究員 武田 俊也

§土のはなし−第17回

植物が水と養分を吸収するしくみ

−必要な物質を吸収し,不要な物質は排除する−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

§2022年本誌既刊総目次

環境にやさしいホウレンソウ栽培法(その2)

元 富山県農業技術センター

松本 美枝子

3.太陽熱効果を上手に使う

【はじめに】

施設軟弱野菜の高温期栽培は,灌水が重要であるが,灌水量が不足すると生育が遅延し,多すぎるとピシウム及びリゾクトニア,フザリウムによる病害が発生しやすい。高温期(夏場)の生産を安定させるためには,薬剤処理が必要であるとされているが,太陽熱による土壌消毒も有効である。そこで,太陽熱処理による消毒をより有効に利用する方法について検討した。

【処理及び調査方法】

ハウス内に畦を立てた後,十分潅水し,外壁(膜)を密閉し,畦面もビニルで完全に密閉する。播種直前に,外気温,室温と同時に,地下5cm,10cm,15cm,20cmに温度センサーを埋め込み,自記温度計で温度を測定した。また播種30日後に,出芽した雑草の種類及び数を調査した。

【結果及び考察】

夏播きホウレンソウでは,播種後15日頃まで(特に出芽揃い期)はリゾクトニアやピシウムに,15日以降はフザリウムに侵されやすく,収量が減少する。リゾクトニアは45℃で12時間,ピシウムは24時間,フザリウムは60時間処理すれば死滅するとされている。このことが太陽熱利用の有効性を示す根拠である。なお,ホウレンソウの根の表皮構造は,発芽から本葉3枚展葉期まで比較的軟らかいため土壌病原菌に罹病しやすいことも考慮する。

太陽熱消毒方法は,ハウスをビニルで密閉し,地表面もビニルで被覆するものである。日射量が5MJで,温度45℃を確保するためには, 地下5cmで外気温27℃以上が,地下10cmで外気温30℃以上が,地下15cmで外気温34℃以上が必要である。

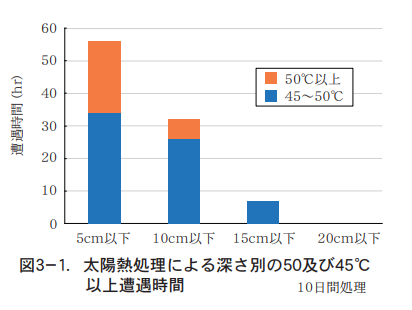

そこで,リゾクトニア及びピシウムの発生が問題となっている試験圃場Aにおいて太陽熱処理を行った。処理期間は10日で,45℃を経過したのは,地表面下5cmで56時間,10cmで32時間,15cmで7時間であった。

フザリウムが多発する試験圃場Bにおいて,耕起(12cm)区及び不耕起区を設け,表層に播種及び施肥した場合,不耕起では病害及び雑草の発生は著しく抑制されたが,耕起した場合,効果は消失した。また,試験圃場Bで30日間処理すると,45℃を経過した時間は,地表面下5cmでは130時間,10cmでは60時間,15cmでは15時間程度であった。この場合,初年度(前年度臭化メチル処理)は効果が認められたが,2年目は生育後半になりハウス周辺から萎凋が始まった。なお,同圃場でクロルピクリン消毒した区では,萎凋は全く認められなかった。

以上,前号(農業と科学11月号)で述べた結果と併せて要約すると,牛糞堆肥連用圃場では,有機物,土壌改良資材及び化成肥料を施用する必要はなく,LP30(0.9kg/10a)の局所施肥により窒素だけを供給すればよい(テープ封入肥料) 。また,毎年行っている薬剤による土壌消毒は,2年に1度は太陽熱による消毒で代替えできる。

一方,乾燥鶏糞連用圃場では,有機物,土壌改良資材及び化成肥料の施用を止め,牛糞堆肥2t/10a/年により腐植を補給し,さらにLP30(2.7kg/10a)の局所施肥により窒素を補給する(テープ封入肥料) 。また,土壌病害対策として,フザリウム菌密度の低い圃場では毎年,高い圃場では薬剤消毒と太陽熱消毒を交互に行うことによって生産が安定する。

本方法により,作型の間で有機物や土壌改良資材の施用を控えることができるため作付け回数が増加する。また,施肥窒素利用率が向上するため土壌のECが低下する等の利点がある。

施設ホウレンソウの高温期栽培は,ピシウム及びリゾクトニア,フザリウム等による病害が発生しやすいので,太陽熱による土壌消毒が有効である。これらの処理効果は地表面から深さ5cmで効果が大きく,15cm程度が限界とされるため,耕起により効果を持続させることはできない。すなわち,各作付け前に肥料及び土壌改良資材と土を混和するため,17cm程度の土がロータリーでかき混ぜられ,下層の未消毒土壌や発芽可能な雑草種子が表面近くに持ち上げられると消毒効果が消失する。

フザリウムは,45℃に60時間遭遇することにより死滅することから,地温を確かめながら処理期間を決める必要がある。なお,萎凋病が顕著な場合は,薬剤(クロルピクリン)との併用も考慮した方がよい。

夏場であれば1週間程度の処理であっても45℃で60時間(地下5cm)の処理効果が得られることもある。また,2作目開始前であっても,畦表面を軽く均し,十分に潅水した後にビニル被覆しハウスを密閉して2〜3日処理(短期間の太陽熱処理)することにより表面のリゾクトニアやピシウムが死滅するだけでなく,土壌中の昆虫殺卵効果も認められる。

4.ホウレンソウの合理的栽培方法

これまでの試験の結果,有機物は肥料成分の供給源及び土壌物理性改善用資材として優れているが,作物が必要とする肥料成分バランスと有機物の肥料成分バランスに違いがあるため,土壌中に蓄積した肥料成分バランスにも乱れが生じる。そのため,2〜3年に一度は土壌分析を行い,前号の表1−3に示した基準値を参考に,不足成分は施用し,過剰成分は養分バランスの乱れがあった場合は施用を控えた方がよいと考えられた。

窒素は作物の吸収量が多く,降雨による流亡も多いので,毎作一定量施用する必要がある。その場合の窒素肥料として,ホウレンソウの窒素吸収特性に近い溶出を示す被覆尿素(LP30)を水溶性テープに封入し,種子の近辺に(深さ3cm程度)に埋め込むことにより,窒素利用率を慣行の3倍程度に高めることができた。しかし,ホウレンソウの施肥,耕起,畦立て作業は,重労働でも長時間労働でもないが,次の作付け迄,半月から1カ月が経過することも見受けられた。

一方,太陽熱の利用については,ホウレンソウに対する主な病害発生抑制に有効な殺菌温度・時間などの処理条件が明らかにされ,さらに雑草防除についても効果があることが認められた。

ここでは,より有効で省力的な施肥及び土壌消毒法を検討することとした。

【不耕起栽培の導入】

近年,様々な作物を不耕起栽培し,その生育や土壌物理性の変化を調査した結果が報告されている。金田らは重粘質土壌(八郎潟干拓地)における稲作栽培で,不耕起栽培が耕起栽培に比べ下層の構造が発達しやすく,排水が良好になることを報告している。また,長野県の高冷地ハクサイ及びレタス栽培で,土壌消毒による効果を持続させるため,全面マルチにより耕起せずに2作目の苗を植え付け,安定

した収量を得ている。

以上のことから,ホウレンソウの窒素吸収パターンにあった肥料(LP30)と種子をシードテープに封入することにより,土壌耕起による消毒効果を失うことなく不耕起栽培が可能であり,施肥,耕起,畦立て等による作業の遅れが回避でき,その結果として,夏場の土壌収縮による畦面亀裂がなくなること,土壌消毒効果及び除草効果が確実に認められ,しかも持続できる。

【合理的ホウレンソウ栽培の例】

① 施設ホウレンソウのスタートは夏場(温度の高い時期)とし,あらかじめ土壌分析を行う。仕事量に応じて,播種時期を検討する(段播き方法を考慮する) 。

② 土壌分析の結果に応じて,必要な場合に有機物,肥料を施用し耕起する。

③ 畦を立てて,潅水を十分に行う。

④ ハウスの外壁及び畦面を密閉し,15日程度太陽熱消毒を行う。地温は表層(5cm)が最も高く,殺菌効果も大きいが,深くなるほど効果は劣る(図3−1) 。

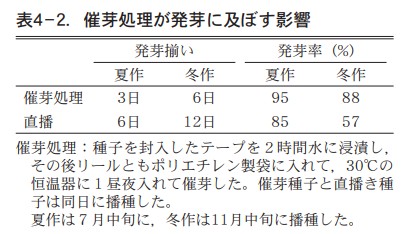

⑤ 耕起せずにテープ状の種子及び肥料をシーダーマシンで地下3cm程度に埋設する。地表面に近いほど,太陽熱消毒の効果が大きいので,不耕起土壌にシーダーマシンで種子と肥料を埋設する方法は極めて有効である。シードテープ法のテープには水溶性素材(ホセトン)と微生物分解素材(メッシュロン)とがあり,前者は水に浸けるとすぐに溶けるが,後者は溶けない。したがって,メッシュロンテープに種子とLP30を封入した場合,水に浸漬し吸水させた後,30℃程度に加温することにより催芽処理が可能である。

⑥ 栽培期間中は,土壌水分(潅水)や病害虫及び雑草発生状況をチェックし,必要に応じて対応する。

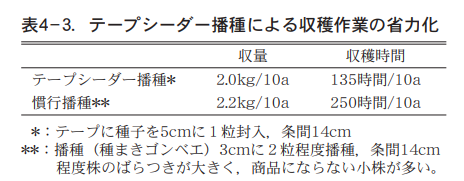

⑦ 収穫は葉長20㎝程度から開始する。収穫の能率を高め生育を均一にするため5cm刻みに種子を播種(封入)する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜一作完了

⑧ 二作目,三作目,四作目の播種前に雑草が出ていたら軽く除草し,再び⑤,⑥,⑦の順で作業を行う。

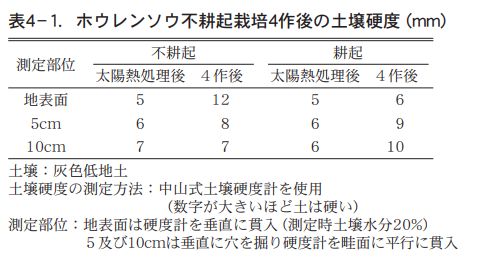

1回作付けした後,不耕起でさらに3作栽培し,表層とその下(根圏範囲)の土壌硬度の変化を調査した。

その結果,1作後は両者ともに耕起後よりも硬くなり,その程度は地下10cmよりも顕著であった。しかし,2作後,3作後,4作後とさらに硬くなることはなく,表土よりも地下10cmのほうが柔らかい傾向にも変化は認められず,根及び地上部の生育が劣ることはなかった(表4−1) 。また,春から栽培を開始した場合,表層の土がしまっていることから,次作(夏作)の畦表面に亀裂が生ずることはなかった。

【不耕起栽培の導入】

施設ホウレンソウは,播種前に肥料を施用するので,作付け回数が多いと,土壌中に肥料成分の蓄積が多くなり,成分バランスも乱れやすい。したがって,2〜3年に一度の土壌診断を行い,不足の場合はその成分を補給するが,過剰で成分バランスが乱れている場合は補給を行わない。

また,周年栽培の開始時期は,太陽熱消毒の効果がでやすい7月中旬〜8月中旬が適当と考えられる。

【実際の栽培は④,⑤,⑥を繰り返す】

シードテープに封入された種子とLP30を土壌に埋設した後,十分な潅水を行い,その後は通常の管理を行って草丈20cm以上で収穫する。なお,収穫作業を効率よく行うには,栽植密度が適正で,発芽率及び株立率を限りなく100%に近くするため,シーダーマシンを使い,吸水及び催芽処理を行い,効率的に播種し,効率的に収穫するのがよい。ここでは,種子及びLP30をシードテープのメッシュロンテープ(すぐに水に溶けない)に封入し,吸水・催芽処理することを提案する。本方法は,低温や乾燥により出芽促進及び発芽揃いの向上や生育期間の短縮だけでなく,収穫作業の省力化にもつながる(表4−2,表4−3) 。

なお,不耕起で表層の土が硬く,テープシーダーで均一に土壌に埋設できない場合,本機械専用の鋤を装着することにより,作業の精度を高めることができる。

以上のことから,ホウレンソウの窒素吸収に合った被覆尿素(LP30)と種子をシードテープに封入し,地下3cm程度に埋設することにより,有機物(特に牛糞堆肥)の肥料成分を効率よく利用することができ,窒素施肥量を著しく少なくすることができる。また,不耕起栽培により,太陽熱による土壌消毒及び雑草防除効果が十分に得られ,省力化及び作業時間の短縮が図られる。

なお,真空播種機を用いることによってもシードテープと同様の効果が得られる。

参 考 文 献

●福井県,新潟県,富山県,石川県 地域重要新技術開発促進事業研究成果

生態系活用型農業における生産安定技術 福井県農業試験場 (1993)

●北海道立中央農業試験場 農芸化学部 土壌肥料科

短期太陽熱土壌消毒による露地ホウレンソウ立枯病・根腐病の軽減対策

土壌肥料科試験成績(1989)

●松本美枝子 施設ホウレンソウにおける窒素の合理的施肥方法

農業技術53(10)447−451(1998)

●宮元史登 生態系を活用した野菜の持続的安定生産技術の確立

太陽熱の効率的利用技術富山県農業技術センター 野菜試験成績書(1996)

●新潟県,富山県,石川県 地域重要新技術開発促進事業研究成果

北陸における野菜の持続的安定生産技術体系の確立 新潟農業総合研究所(1999)

●庄子貞夫監修 秋田県大潟村で実践する新しい水田農法

秋田県農業試験場大潟農場(2001)

●東京近郊野菜技術研究会編 軟弱野菜の新技術農耕と園芸 6月号別冊(1997)

早期栽培水稲‘コシヒカリ’における

被膜崩壊性改良型緩効性肥料の施肥効果

高知県農業技術センター

作物園芸課 水田作物担当

研究員 武田 俊也

1.はじめに

高知県の水稲栽培では,肥料を樹脂で被覆して窒素の溶出を調整する緩効性肥料が広く用いられている。しかし,この緩効性肥料は溶出した後に残る被膜殻が水田から川や海に流出する恐れが高いため,環境負荷が問題となっている。

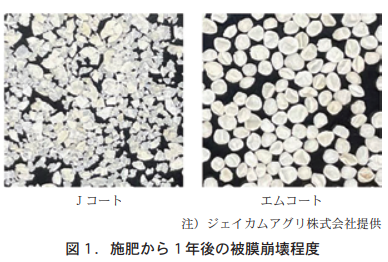

近年,新たに,崩壊しやすい被膜が開発され,これで被覆された緩効性肥料であるJコートは水田内での早期崩壊(図1)や代かき時の浮上抑制が水田外への流出防止に寄与すると期待されている。しかし,Jコートは,慣行肥料の新エムコート777に配合されているエムコートに比べ,肥料窒素の溶出がやや早くなる傾向があり,これらの肥料間で施肥効果に差が生じることが懸念されている。

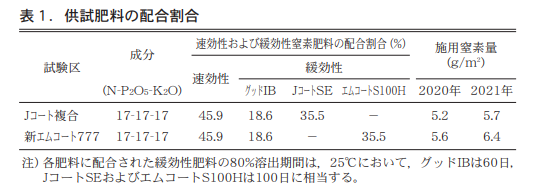

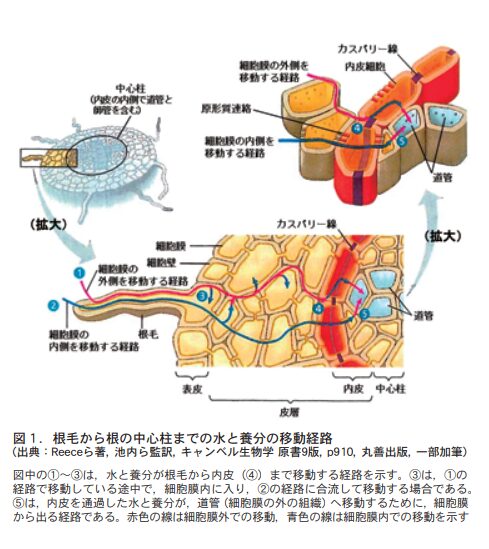

そこで,2020年と2021年に,新エムコート777を施用した場合と,このエムコートをJコートに替えた肥料(表1,以下,Jコート複合)を施用した場合の‘コシヒカリ’の生育,収量および品質を比較し,Jコート複合の施肥効果を検討した。

2.材料と方法

1)試験方法

試験は高知県農業技術センター(高知県南国市廿枝)の水田ほ場で行った。供試品種は‘コシヒカリ’とした。供試肥料はJコート複合と新エムコート777である(表1) 。 施肥方法は側条施肥とし,実際の窒素施用量は,2020年ではJコート複合5.2g/㎡,新エムコート777 5.6g/㎡,2021年ではJコート複合5.7g/㎡,新エムコート777 6.4 g/㎡であった(表1) 。両年とも4月7日に栽植密度18.5株/㎡で機械移植した。

2)調査方法

2020年には5月25日から,2021年には5月13日から,いずれも最高分げつ期頃まで約7日おきに草丈,茎数,葉色(SPAD値)を調査した。なお,2020年は各区10株,2反復,2021年は各区20株,2反復とした。また,2ヶ年とも成熟期の稈長,穂長,穂数,葉色(SPAD値)ならびに精玄米重,玄米千粒重,整粒粒比(穀粒判別器RGQI10A) ,玄米タンパク質含有率(近赤外分析計 NIRFlex N−500) を各区20株,3反復で調査した。

3.結果と考察

1)2020年

両区の草丈,茎数,葉色(SPAD値)は,移後から6月8日まで同程度で推移した(図2) 。

成熟期において,新エムコート777区に比べ,Jコート複合区で稈長が短かったものの,穂長,穂数,葉色(SPAD値) ,精玄米重,玄米千粒重,整粒粒比,玄米タンパク質含有率には肥料の種類による有意な差は認められなかった(表2) 。

2)2021年

新エムコート777区に比べ,Jコート複合区では,草丈は移植以降6月2日まで短く,茎数は5月26日まで少なく推移した(図2) 。また,葉色(SPAD値)は移植後から6月2日までやや低く推移した(図2) 。成熟期において,新エムコート777区に比べ,Jコート複合区では葉色(SPAD値)は高かったものの,稈長,穂長,穂数,精玄米重,玄米千粒重,整粒粒比,玄米タンパク質含有率には肥料の種類による有意な差は認められなかった(表2) 。

以上より, ‘コシヒカリ’の早期栽培において,Jコート複合,新エムコート777間で,最高分げつ期頃までの草丈,茎数,葉色(SPAD値)や成熟期の稈長,葉色(SPAD値)には年次間差が認められたものの,収量や品質には差がないことが明らかとなった。今後,早期栽培とは気象条件の異なる普通期栽培においてもJコートの施肥効果について検討する必要があると考えられた。

土のはなし−第17回

植物が水と養分を吸収するしくみ

−必要な物質を吸収し,不要な物質は排除する−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

植物は根から水や養分を吸収している。しかし,そのしくみは,土の中の水分(土壌溶液)に溶けている物質を,溶液と同時に根の中に取り込むというような単純な話ではない。

1.細胞膜と細胞壁で包まれる植物の細胞

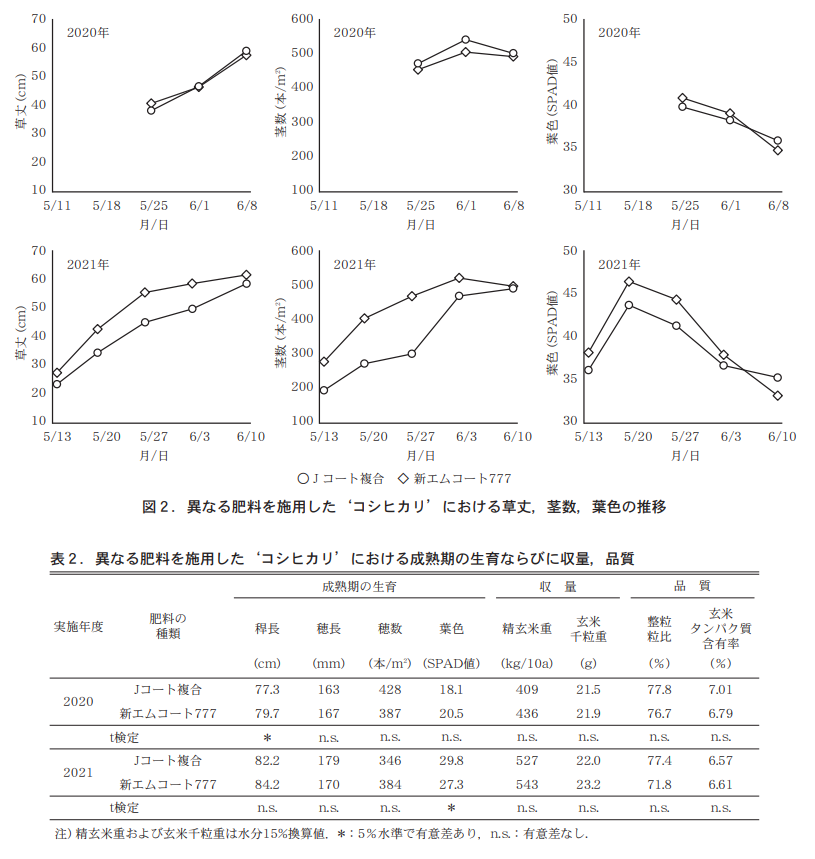

植物の細胞は,細胞膜で囲まれ,細胞膜は細胞壁で包まれている(図1) 。

細胞壁はザルのような網目構造で,水(ここでは,土壌溶液中の物質を溶かす溶媒としての純水H2Oのことを意味する。以下同様)はもちろん,土壌溶液に溶けている溶質としての養分イオンやその他の多くの物質も,自由に通過できる。細胞壁を通過した物質は,葉の蒸散作用によって作られる植物体内の水の流れに乗り,根の中心柱を取り囲む内皮(図1の④で,一つずつの細胞が輪をつくるようにつながっている組織)までたどり着く。これが図1の①の移動経路である。ここまではまだ細胞膜の外であり,水と養分イオンは細胞膜の内側に入っていない。

2.細胞膜内に入る最後の障壁−カスパリー線

内皮の細胞壁は,カスパリー線という組織でリボンをかけたように帯状に囲まれている (図1) 。図1の①の経路で,細胞壁を通過してきた水や養分イオンは,このカスパリー線に到着しても,ここでせき止められて中心柱へ移動できない。カスパリー線は,木材の主成分リグニンや脂質の一種スベリンが蓄積してできており,物質を自由に通過させないからである。

①の経路とは別に,水や養分イオンが,いきなり根毛の細胞膜を通過し,細胞の中を移動する経路もある (図1の②の経路) 。この場合は,最初に通過しようとした細胞膜で膜の内側に入ることが許されるかどうかが判別される。そこで膜内に入ることが許された物質だけが,細胞膜を通過する。隣り合う細胞へは原形質連絡という細胞同士の溝を通過する。この経路では,最初に細胞膜の中に入っているので,内皮細胞も通過して,中心柱の道管の側まで移動できる。

問題は,①の経路では内皮細胞のカスパリー線を通過しようとしたところで,②の経路では最初に細胞膜を通過する時に,それぞれ,細胞膜内に入ることが許可されるしくみである。

3.細胞膜の機能と水吸収

−浸透圧と輸送タンパク質(アクアポリン)の働き

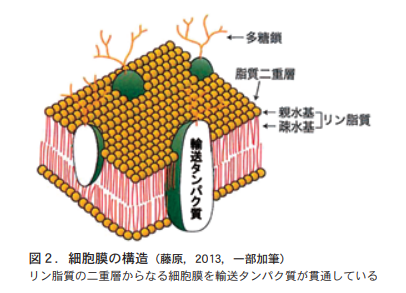

細胞膜は,親水基と疎水基の二つの部分で構成されるリン脂質が,疎水基を隣り合わせるようにして二重層になってできている(図2) 。図にあるように,膜を貫通するタンパク質があり,これらを含めて細胞膜が構成されている。この細胞膜を貫通するタンパク質は輸送タンパク質といわれ,細胞膜での物質輸送に大きな役割をはたす。

この細胞膜は細胞内の様々な物質を抱えているので,一般に,物質濃度は細胞膜内で高く,膜外は低い。細胞膜が細胞壁のように,すべての物質の通過を許す全透膜であれば,通常は濃度勾配による拡散によって,濃度の高い細胞内から濃度の低い膜外に養分イオンが出ていく。これでは,養分イオンが養分として利用できなくなる。このため,細胞膜は溶媒の水を通過させるが,溶質の養分イオンなどの物質を通過させない半透膜になっている。この時水は,細胞膜の内外の濃度差を消すように,高濃度の細胞膜内側に入り込んで吸収される。この半透膜の内外の濃度差で発生する圧力が浸透圧である。

ところが,浸透圧だけの水の移動速度は遅く,植物の水要求を十分に満たせない。それを補う水の輸送タンパク質がアクアポリン(水チャネルともいう)で,水の輸送速度は非常に速い。多くの植物細胞では,アクアポリンによって水の輸送速度が10倍以上高まる(平沢,2016) 。植物が土壌溶液から水を吸収するのは,主にアクアポリンの働きである。

4.養分が細胞膜を通過するしくみ−輸送タンパク質による能動輸送

土壌溶液に溶けている養分イオンが,細胞膜内に入り込むのも,輸送タンパク質による働きである。土壌溶液の溶質である養分イオンは,半透膜である細胞膜を通過できない。しかも,細胞膜内外には濃度勾配があるので,養分イオンが膜内に入る,つまり,吸収されるには,濃度勾配に逆らって細胞膜内に入り込まねばならない。これを可能にしているのも,細胞膜を貫通している輸送タンパク質の働きである。

この輸送タンパク質は,どんな物質でも自由に輸送するのではなく,それぞれに固有の輸送相手が決まっている。すでに述べたように,水の輸送には水専用の輸送タンパク質アクアポリンがある。窒素の養分イオンであるアンモニウムイオンにはその膜通過を担当する輸送タンパク質(アンモニウムイオントランスポーター)がある。植物が,さまざまな物質が溶けている土壌溶液の中から,自分に必要な養分イオンだけを選択的に細胞膜内に取り込むことができる(選択吸収という)のは,それぞれの輸送タンパク質が固有の相手を輸送する特性を持っているからである。この時,濃度勾配に逆らって,膜の外から内へ養分イオンを輸送する(能動輸送という)ためのエネルギーをつくりだす輸送タンパク質も存在している。

こうして植物は,根の周りの土壌溶液に溶けている物質から,巧みに水と養分イオンだけを選択吸収し,不要な物質を排除している。

5.養分吸収の最後の仕上げは道管への移動

吸収された水と養分イオンは,根の細胞内にとどまっていない。吸収された水や養分イオンは,植物体の茎や葉といった各部位へ移動していく。それは道管を通じておこなわれる。道管は移動のためのパイプであることから,細胞膜の外側の組織で,おもに細胞壁で構成されている。

このため,内皮細胞内に入った水や養分イオンは,再び,細胞膜外へ出て道管に移動する必要がある(図1の⑤の移動) 。この役割を果たす輸送タンパク質は,細胞膜内に入るために利用した輸送タンパク質ではなく,別の輸送タンパク質であることが多い。

こうして道管にたどり着いた水や養分イオンは,それぞれが必要とされる植物の器官へ移動し,そこで栄養素として利用されて,植物の栄養となる物質に変換されていく。

2022年本誌既刊総目次

<1月号>

§農業に貢献する肥料メーカーの責務

ジェイカムアグリ株式会社 常務執行役員 勝呂 俊行

§先人が築いた坂井農場(第3回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る

品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第8回

よい土の条件 化学的性質−その3

適度に含まれる作物の養分

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<2月・3月合併号>

§側条施肥と苗箱まかせを併用した多収技術を体感

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

§土のはなし−第9回

よい土の条件 化学的性質−その4

土が養分を保持するしくみ

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<4月号>

§スマート農業連動土づくり・次世代型基肥一発

可変施肥体系による主食用米の多収技術の開発

株式会社ファーム・フロンティア 取締役会長

山形大学農学部 客員教授 藤井 弘志

§土のはなし−第10回

よい土の条件のまとめ

−どんな土でも必ずよくなる−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<5月号>

§茶園の施肥効率向上と省力の

ための条施肥技術の確立

静岡県農林技術研究所

茶業研究センター 茶環境適応技術科

研究員 小野 嵩知

§二条大麦における肥効調節型肥料を

用いた全量基肥播種溝施肥法

大分県農林水産研究指導センター

農業研究部 水田農業グループ 清田 梨華

§土のはなし−第11回

堆肥は養分移転資材として登場した

−養分の補給方法を考える−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<6月号>

§トマトの昼夜間における養水分吸収とその移行

元 岡山大学大学院 自然科学研究科 桝田 正治

§土のはなし−第12回

堆肥の効果の現れ方と土の条件

−土の黒さが決め手−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<7月号>

§肥効調節型肥料を利用した

シクラメンの省力栽培技術

長野県野菜花き試験場 花き部 森野 林太郎

§土のはなし−第13回

有機物質材の種類とその効果

−C/N比が要点−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<8月・9月合併号>

§露地夏秋どりねぎにおける被覆燐硝安と

リン酸質肥料のチェーンポット内施肥技術

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

農業研究本部 道南農業試験場

研究部 生産技術グループ

主任主査(栽培環境) 大橋 優二

§上益城地域における

農協営農活動の変遷と私の出合

農事組合法人 かしま広域農場 工藤 健一

§土のはなし−第14回

養分源が堆肥から化学肥料へ変化する時代

−その歴史的経緯−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<10月号>

§被覆肥料に由来する

マイクロプラスチックの生態リスクと排出量

農研機構農業環境研究部門 上級研究員 永井 孝志

§中華めん用小麦「ラー麦」において高い

子実タンパク質含有率を確保できる省力施肥法

福岡県飯塚農林事務所 飯塚普及指導センター 石丸 知道

§土のはなし−第15回

化学肥料だけしか使わない畑のコムギの生育

−堆肥だけの畑と比べる−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<11月号>

§環境にやさしいホウレンソウ栽培法(その1)

元 富山県農業技術センター 松本 美枝子

§オタネニンジン栽培の

省力化・生産安定化に向けた技術開発

農研機構 東北農業研究センター

上級研究員 久保 堅司

§土のはなし−第16回

堆肥と化学肥料,その効果を比べる

−共通点とちがいは何か−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<12月号>

§環境にやさしいホウレンソウ栽培法(その2)

元 富山県農業技術センター 松本 美枝子

§早期栽培水稲‘コシヒカリ’における

被膜崩壊性改良型緩効性肥料の施肥効果

高知県農業技術センター 作物園芸課

水田作物担当 研究員 武田 俊也

§土のはなし−第17回

植物が水と養分を吸収するしくみ

−必要な物質を吸収し,不要な物質は排除する−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

§2022年本誌既刊総目次