第753号 2023 (R05) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年8-9月

本号の内容

§水稲における高密度播種と

育苗箱全量施肥栽培を組み合わせた省力技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

田中 一成

§イチゴ「あまおう」の育苗期における省力的施肥法

福岡県農林業総合試験場 筑後分場

龍 勝利

§土のはなし-第24回土は環境の産物である

-風化と生物の作用が岩石から土をつくる

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

水稲における高密度播種と

育苗箱全量施肥栽培を組み合わせた省力技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

田中 一成

1.はじめに

昨今の稲作は米価の停滞や担い手不足が深刻化するなど厳しい情勢にあり,熊本県も例外ではない。これらの問題を解決するための農業施策の一つとして,経営規模拡大による農地の集約化やこれに伴う生産費や労働時間の削減に資する技術開発と実用化が進められ,稲作経営の改善につながることが期待されている。

現在,実用化されている水稲の低コスト・省力栽培技術としては,高密度播種技術と育苗箱全量施肥技術が注目されている。前者は,育苗箱1箱当たりの播種量を多くして少量かき取りによって必要な苗箱数を大幅に減らす技術である。後者は,生育に必要な窒素量を種まき時に育苗箱内に施用し,肥料を水稲苗に抱かせて移植する施肥法である。両技術とも県内のいくつかの大規模経営体において水稲の低コストならびに省力栽培技術として既に採用されている。

ここでは,それぞれ個別に行われている水稲の高密度播種栽培と育苗箱全量施肥栽培を合体させることによって更なる低コスト化・省力化を図ることを目的として,両技術の組み合わせが水稲の苗質,生育および収量に及ぼす影響を明らかにした研究結果について紹介する。

2.試験方法

(1)苗質試験

機械移植を前提とした育苗試験を,熊本県の普通期栽培の標準的な移植時期である6月中下旬を想定して行った。育苗方式は慣行育苗(以下,慣行区という)と高密度播種と育苗箱全量施肥栽培の組み合わせ(以下,高密播苗箱施肥区という)の2水準を設けた。なお,水稲品種は‘ヒノヒカリʼで,試験は2020年から2021年の2ヵ年行った。播種量は慣行区では1箱当たり100g(乾佅換算),高密播苗箱施肥区では1箱当たり250g(乾佅換算)とした。慣行区では一般的に使用されている深さ30mmの中苗用育苗箱を用いた。

一方,高密播苗箱施肥区では深さ40mmの育苗箱(三甲株式会社製)を用い,1箱当たり2,250gの「苗箱まかせ®N400-120」を箱底に施肥した。育苗期間中の潅水法は上面潅水による手潅水とした。なお共通事項として,育苗用培土は市販の人工造粒土(菱東肥料株式会社製ひのくに培土)を用いた。

両区とも移植直前に,苗丈,茎葉および根の乾物重,1箱当たりの苗重量,ルートマット強度を調査した。

(2)播種時および移植時の1箱当たりの苗重量の測定

播種時の1箱当たりの苗重量(育苗箱の重さを含む)は,床土あるいは苗箱まかせを育苗箱へ充填後潅水し,播種および覆土を行い,更に潅水,静置した後,重力水が十分流出した状態を見計らって測定した。また,移植時の1箱当たりの苗重量は,いずれの区も重量測定前に潅水を行い,重力水が流出し終えるまで静置した後,測定した。

(3)苗のルートマット強度の調査方法

苗の中央部分を横断面(28cm)と直角に10cm幅で切り出し,両短辺にクリップ(幅10cm以上)を固定した後にクリップに引張強度試験器(株式会社アトニック)を装着して引っ張り,断裂した時の応力を測定した。

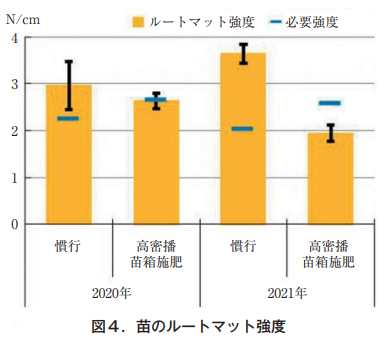

機械移植作業に支障のないルートマット強度として,通常の深さ30mmの育苗箱においては1.8N/cm以上を目安としているが,この強度は苗の重量によって変化する。ここでは深さ40mmの育苗箱を使用しているため苗重量が重くなり,ルートマット強度が影響を受けると考えられる。このため,深さ40mmの育苗箱で育苗した苗を田植機の苗のせ台に移す際,十分なルートマット強度を有しているかどうかを確認する必要がある。

そこで,必要強度(N/cm)=育苗後の苗重量(kg)÷苗横断面の長さ(28cm)×力のモーメント(9.8m/s²)の 関係式から,片手で持った際と同等の苗幅1cm当たりに掛かる苗の必要強度を求め,実際の測定値との比較を行った。

(4)栽培試験

高密度播種と育苗箱全量施肥栽培を組み合わせた技術が本田での水稲の生育,収量に及ぼす影響を明らかにするために栽培試験を行った。

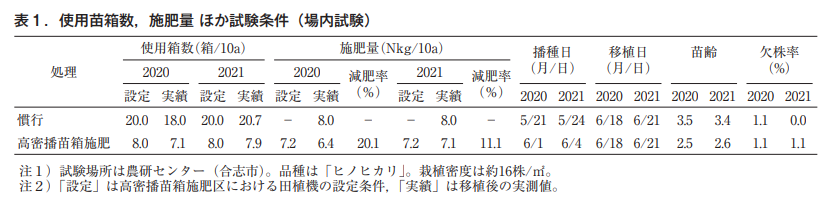

表1に所内試験の内容を示す。試験区の構成は,1箱当たり250g(乾佅換算)の播種量で,2,250gの「苗箱まかせ®N400-120」を箱底に施肥した高密播苗箱施肥区と1箱当たり100g(乾佅換算)の播種量で育苗した慣行区の2水準を設けた。前者では本田への施肥はせずそのまま移植し,後者ではLPコート入り複合肥料を全量基肥施肥したのち中苗で移植した。これらの窒素施肥量は,それぞれ高密播苗箱施肥区では使用苗箱数を8枚と想定して7.2kg/10a,慣行区では8kg/10aに相当する。

現地での適用性を確かめるために場内試験と同様の栽培試験を行った。試験場所は農事組合法人多良木のびる(熊本県球磨郡多良木町)の水田で,品種は‘ヒノヒカリ’である。播種は2021年5月25日,移植は6月10日に行った。高密度苗箱施肥区は,播種量1箱当たり300g(湿佅)で1箱当たり2,025gの「苗箱まかせ®N400-120」を箱底施肥して育苗した。一方,慣行区は播種量1箱当たり100g(乾佅換算)で育苗し,全量基肥施肥を行った。窒素施肥量は,高密播苗箱施肥区が8.1kg/10a,慣行区が9kg/10aであった。

3.結果および考察

1)場内試験

(1)苗丈と充実度

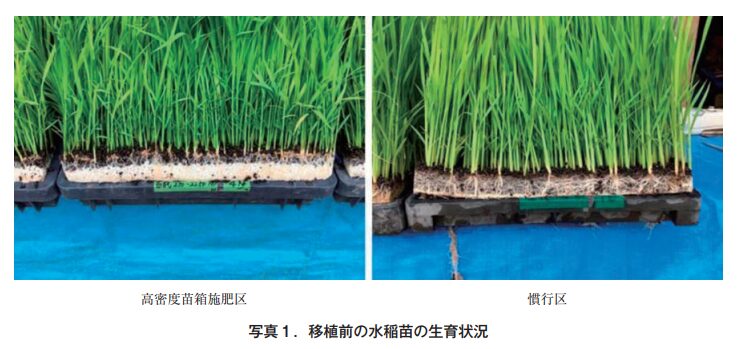

育苗は高密度苗箱施肥区で17日,慣行区では28日間行ったが,外観上は全く問題のない苗を育苗することができた(写真1)。水稲苗が機械移植に適するかどうかを判断する際に重要な苗質は,苗丈とルートマット強度である。

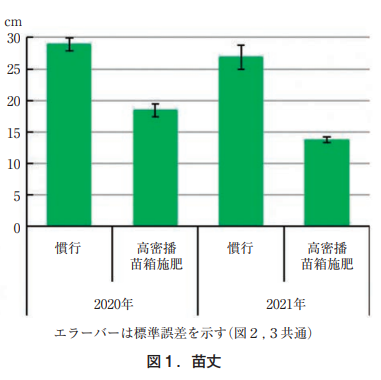

苗丈については,田植機が支障なく移植作業を行えて,なおかつ移植した苗が水没しないことを考慮すれば,10cm~25cmの範囲が機械移植に適していると考えられる。図1に示すように,苗丈は2ヵ年とも慣行区より高密播苗箱施肥区が低かったが,高密播苗箱施肥区の苗丈は13~19cmの範囲にあり,機械移植に必要な苗丈は確保されていた。

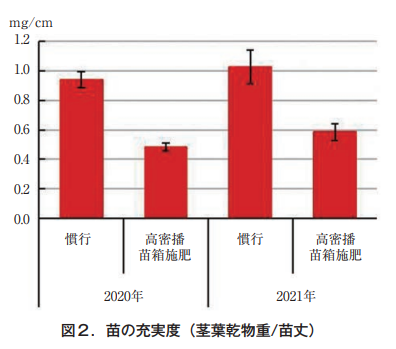

一方,苗の充実度(茎葉乾物重/苗丈)は,2ヵ年とも慣行区より高密播苗箱施肥区が低かったが (図2),これは育苗日数が慣行区よりも10日ほど短いためと推察された。

(2)1箱当たりの苗重量とルートマット強度

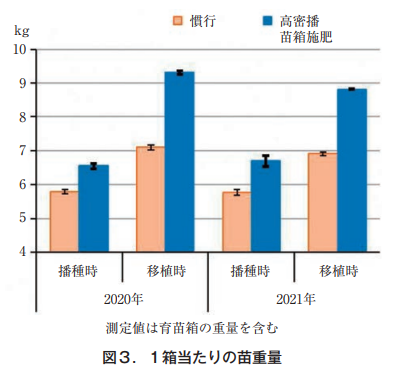

1箱当たりの苗重量は,慣行区と比較して高密播苗箱施肥区は播種時で約1kg,移植時では約2kg重くなった(図3)。これは,高密播苗箱施肥区で使用している育苗箱が慣行よりも深く,充填された床土量や水分保持量が増加したことによると考えられた。

ルートマット強度については,慣行区では必要強度が十分に確保されたが,高密播苗箱施肥区では必要強度を下回った(図4)。実際,慣行区では育苗箱から取り出した苗を片手で持つことは可能であったが,高密播苗箱施肥区では,両手でも持つことはできなかった。これは,深さ40mmの育苗箱を使用している高密度苗箱施肥区では苗全体の重量が増加したことにより,苗自身の重量に耐えられるルートマット強度が得られていなかったためと考えられる。しかし本田での移植作業においては,苗取板を用いれば田植機への移動は可能であり,移植作業に支障はないことが確認された。

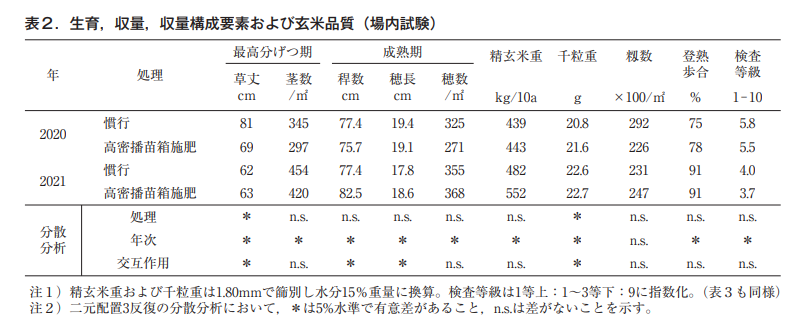

(3)本田での生育および収量

生育については,最高分げつ期頃の草丈・茎数は,2020年の試験では慣行区が高密播苗箱施肥区と比べ草丈が高く,茎数が多くなった。2021年の試験では草丈は同等で,茎数は慣行区がやや多くなった。成熟期の稈長・穂長・穂数については,2ヵ年ともほぼ同等の結果となった。

収量(精玄米重)は,2ヵ年とも高密播苗箱施肥区が慣行区に比べ多くなった。外観品質(検査等級)についても2ヵ年とも高密播苗箱施肥区が慣行区に比べ品質が優れる結果となった(表2)。

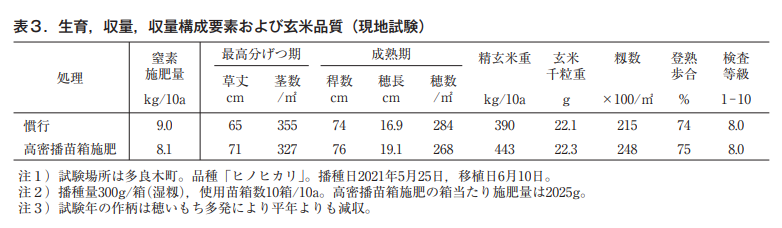

2)現地試験

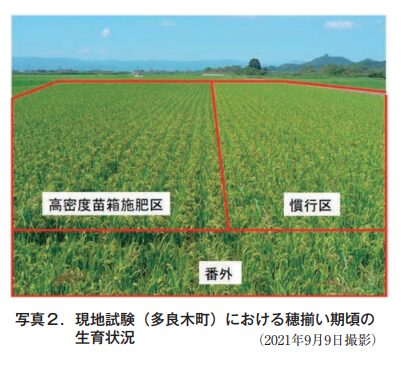

現地(多良木町)においては,最高分げつ期では慣行区の草丈が低かったが,茎数は多かった。

穂揃い期頃の立毛の観察では,高密度苗箱施肥区の葉色が慣行区よりも濃い緑色を呈していた(写真2)。成熟期では,穂長は高密播苗箱施肥区が長かったものの,穂数は慣行区のほうが多かった。収量(精玄米重)は高密播苗箱施肥区が慣行区と比べ多くなり,外観品質(検査等級)に差は認められなかった(表3)。

4.まとめ

以上のように,深さ40mmの育苗箱を用い,高密度播種と育苗箱全量施肥(箱底施肥)を組み合わせることによって,移植作業に支障のない苗質の苗を生産することが可能であった。これにより,10a当たりの使用する苗箱数を8箱に減じることができ,本田への施肥が不要で,さらに窒素施肥量を慣行施肥区の1割減肥した省力栽培が可能であることが示唆された。

なお,今回紹介した高密度播種と育苗箱全量施肥栽培を組み合わせた省力技術を活用するに当っての留意点は以下のとおりである。

①通常より深い40mm深の育苗箱に播種機が適応可能であることを確認する必要がある。

②水稲根への水と酸素の供給を良くするため,育苗法は畑育苗を推奨する。ただし,慣行育苗よりも床土量が少なく乾燥しやすいため,苗が萎れない程度に1日の潅水回数を増やす必要がある。

③苗の充実度が低くなりやすいので,出芽後の被覆シートを苗丈1cm程度で取り除くなど,充実した苗を作る管理を行う。その他,育苗箱全量施肥栽培に対する基本的な育苗管理を遵守するとともに,初めて取り組む場合には予め小規模で試作することが望ましい。

④高密度苗箱施肥栽培では,苗重量が重いため十分なルートマット強度が得られない場合が予想されるが,苗取板を用いれば移植作業は支障はなく実施できる。

⑤移植に際しては高密度播種対応田植機を用いるとともに,面積当たりの使用箱数が本田施肥量に関係するので,横送り回数とかき取り量(高さ)による面積当たり使用箱数の正確な設定が必要である。

イチゴ「あまおう」の育苗期における省力的施肥法

福岡県農林業総合試験場 筑後分場

龍 勝利

1.はじめに

福岡県農林業総合試験場で育成されたイチゴ「あまおう」(品種名「福岡S6号」)は,福岡県内のみで生産され,作付面積は約300ha(2022年)で,系統共販の100%が「あまおう」となっている。「あかい,まるい,おおきい,うまい」という名前の由来のとおり,果実は赤く艶があり,大きく,甘みと酸味のバランスが良いのが特長である。このため,全国の消費者だけでなく,プロの料理人にも絶大な人気を博しており,安定した生産・供給が市場から強く求められている。

イチゴは他の果菜類と比較すると定植本数が多く,かつ栄養繁殖のため苗生産に多くの労力が必要である。また,育苗期間中には肥培管理によって生育や花成を制御する必要がある。具体的には,育苗前半の株養成期には生育に必要な窒素を十分供給する一方で,8月下旬以降の育苗後半には花芽分化を進めるために窒素供給を停止し,苗の体内窒素濃度を低下させる必要がある(植松,1998)。

「あまおう」の場合,窒素量を約70mg含む固形肥料を3回程度施肥し,窒素が不足する場合は液肥で補うのが一般的である(福岡県農林水産部経営技術支援課,2020)。しかし,育苗時の追肥作業は7月から8月の高温期に行われ,10a当たり約8,000株の苗に複数回の施肥を行わなければならず,生産者にとって重労働であるため,省力化が望まれていた。

そこで,追肥作業の労力的負担を軽減するため,肥料成分の溶出量や溶出期間を調節できる緩効性の被覆肥料を1度に全量施肥する体系を検討した。ここでは,その概要について紹介する。

2.方法

(1)施肥方法

緩効性の被覆肥料1回施肥(以下,全量施肥区)と固形肥料の4回施肥(以下,慣行区)の比較試験を2019年と2020年の2カ年実施した。

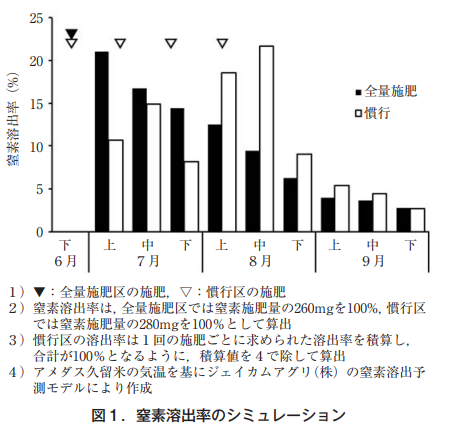

全量施肥区の肥料として,花芽分化の誘導期である8月下旬から9月下旬に慣行区と同程度の窒素溶出率となるよう,被覆肥料の溶出シミュレーションに基づき(図1),リニア型の被覆燐硝安加里であるエコロングトータル391-70タイプ(N:P₂O₅:K₂O=13:9:11%,ジェイカムアグリ(株))を選定した。全量施肥区の施肥には,鉢物用定量施肥器(ショットくん,(株)マツモト)を使用した(図2)。全量施肥区の施肥は2019年では6月24日,2020年では6月25日に行い,施肥量は2g/鉢(窒素量260mg/鉢)とした。

慣行区の肥料として,IB化成S1号(N:P₂O₅:K₂O=10:10:10%,ジェイカムアグリ(株))を用いた。慣行区の施肥は2019年では6月24日,7月8日,7月22日,8月5日,2020年では6月25日,7月8日,7月22日,8月5日に行い,1回当たりの施肥量を1粒とし,合計施肥量は約2.8g/鉢(窒素量280mg/鉢)とした。

(2)育苗方法

採苗は鉢受方式で行い,育苗培土はヤシガラピートやくん炭を含むいちご専用培土2号(N:P₂O₅:K₂O=100:400:50mg/L,清新産業(株))を用い,直径9cmの黒色ポリポットに約300mLの培土を充填した。苗は雨除け被覆を行った条件で管理した。両区とも育苗中に液肥の施用は行わなかった。育苗期のかん水は,天候に応じて1~3回/日行った。育苗期の摘葉は7月上旬から2週間毎に残葉数が3.0~3.5枚となるように行った。

(3)苗定植後の栽培方法

イチゴの栽培には単棟ビニルハウス(間口6m,奥行き20m)を用いた。栽植様式は畝幅120cm,条間50cm,株間25cmとし,2条内なりの土耕栽培とした。定植は2019年では9月24日,2020年では9月23日に行った。

基肥は,有機物および被覆窒素を配合したあまおう専用肥料(N:P₂O₅:K₂O=8:6:3%,大日本産肥(株))を窒素量で10kg/10a施肥した。追肥は10月下旬にあまおう専用肥料とスーパーエコロング413-140(N:P₂O₅:K₂O=14:11:13%,ジェイカムアグリ(株))をそれぞれ窒素量で5kg/10a施肥した。

マルチ被覆は2019年では10月18日,2020年では10月26日に行った。天井ビニル被覆は,2カ年とも10月29日に行い,夜間最低温度が5℃以下にならないように温風暖房機で加温した。電照は暗期中断方式で,2019年では11月15日から2月28日,2020年では11月15日から2月18日に,草勢に応じて2~4.5時間点灯した。

3.結果

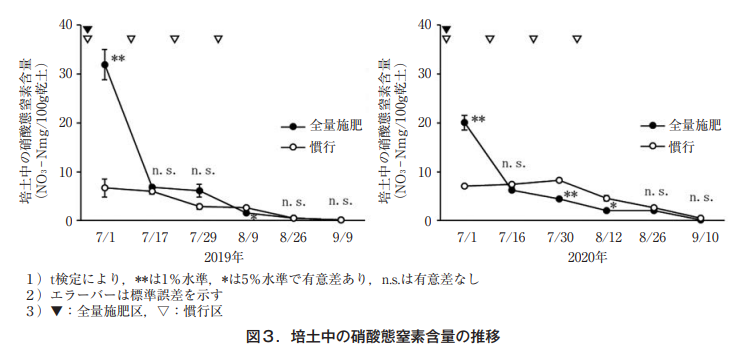

(1)培土中硝酸態窒素含量の推移

育苗期における培土中の硝酸態窒素含量の推移を図3に示した。2カ年とも培土中の硝酸態窒素含量は,全量施肥区では慣行区に比べて,7月上旬に13~25mg/100g乾土多いが,8月上中旬に1~3mg/100g乾土少なく,8月下旬以降には差が認められず,3mg/100g乾土以下で推移した。

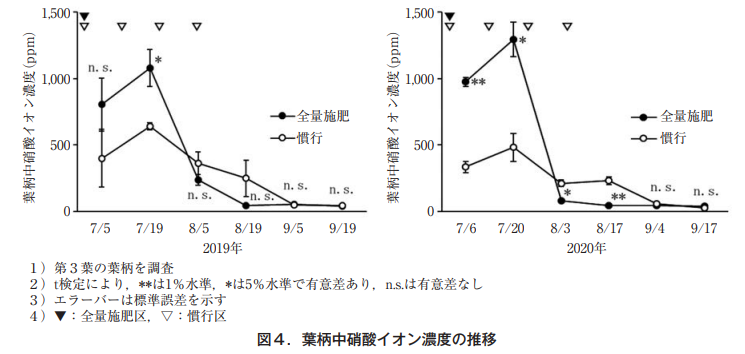

(2)葉柄中硝酸イオン濃度と花芽分化

育苗期における葉柄中硝酸イオン濃度の推移を図4に示した。全量施肥区の葉柄中硝酸イオン濃度は,7月中旬に1,000ppm以上と慣行区に比べて高く,8月中旬以降は概ね40~50ppmとなり,慣行区と同程度か低く推移した。全量施肥区の花芽分化指数は慣行区に比べて,2カ年とも差は認められなかった(データ略)。

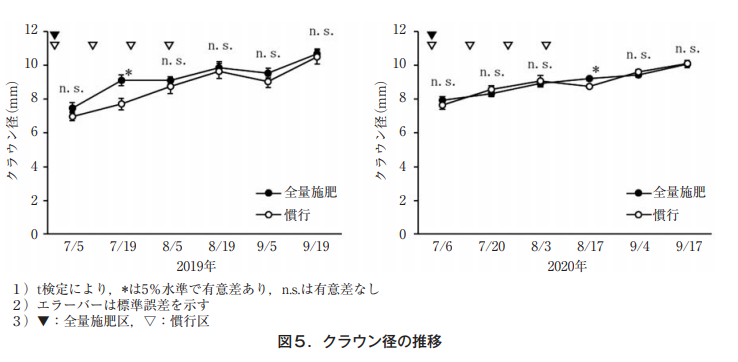

(3)育苗期の生育

クラウン径の推移を図5に示した。全量施肥区のクラウン径は慣行区に比べて,2019年では7月19日に太かったが,その他の時期に差は認められなかった。2020年は8月17日に全量施肥区が慣行区に比べて太かったが,その他の時期には差が認められなかった。このように,クラウン径に差が生じた時期に2カ年で一定の傾向は認められず,定植期の9月下旬には両区とも10mm程度で差は認められなかった。また,第3葉の葉柄長および葉幅は,定植期の9月下旬には両区とも,それぞれ6~7cmおよび5cm程度で,試験区間に差は認められなかった(データ略)。

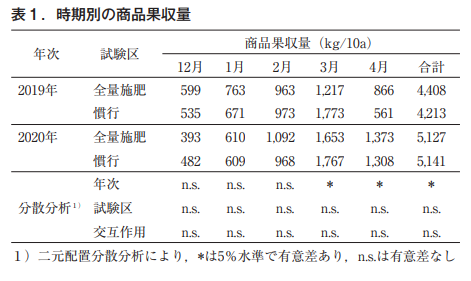

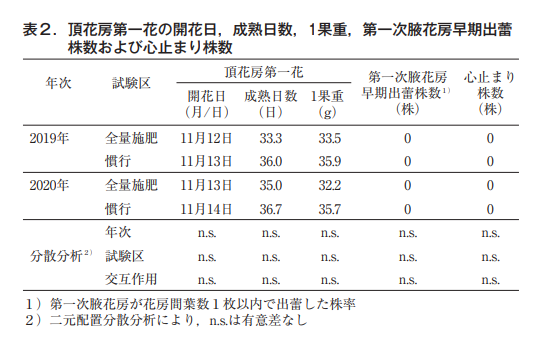

(4)果実収量および花房への影響

時期別の商品果収量を表1に示した。商品果収量は,いずれの時期においても試験区間に差は認められなかった。頂花房第一花の開花日,成熟日数,1果重および第一次腋花房早期出蕾株数,心止まり株数を表2に示した。いずれも試験区間に差は認められなかった。また,2カ年とも両区で第一次腋花房の早期出蕾株および心止まり株は発生しなかった。

(5)育苗期の施肥法の違いによるコスト試算

全量施肥区の資材費は,肥料費 5,100円に鉢物用定量施肥器の年間償却費 2,100円(商品価格15,000円を耐用年数7年として算出)を加えた7,200円であった。慣行区の資材費は肥料費の4,400円であっ(データ略)。全量施肥区の資材費は慣行区に比べて2,800円高かった。一方,10a当たりの施肥作業時間は,全量施肥区では4.7時間(施肥回数1回)となり,慣行区の18.7時間(施肥回数4回)に比べて14時間削減された(データ略)。この施肥作業時間から算出した労賃(1時間当たり自家労働評価額1,460円;福岡県農林水産部調べ)は,全量施肥区では6,900円,慣行区では27,300円で,全量施肥区は慣行区に比べて20,400円安かった。

資材費に労賃を加算した経費の合計は,全量施肥区では14,100円,慣行区では31,700円となり,全量施肥区では慣行区に比べて17,600円削減されると試算された。

4.考察

イチゴは晩夏から初秋にかけて平均気温が25℃付近まで下がると,短くなった日長に反応して花芽分化するようになる(本田 1977)。しかし,育苗培土中の窒素含量が多いと,自然日長で短日条件となっても花芽分化が遅れる(泰松・木村1981)。このため,適量の窒素を与えて充実した苗をつくる育苗前半と,窒素中断によって花芽分化を誘導させる育苗後半とで,異なる肥培管理を行う必要がある。

本試験において,育苗培土中の硝酸態窒素含量は,全量施肥区では慣行区に比べて7月上旬に13~25mg/100g乾土多いが,8月下旬以降に差は認められず3mg/100g乾土以下で推移した。この結果から,育苗前半の7月上旬には全量施肥区では慣行区に比べてより多くの窒素が苗に供給され,育苗後半の8月下旬以降は慣行区と同程度の窒素が供給されたと考えられた。育苗後半の肥培管理では,花芽分化を順調に誘導するために8月中旬から窒素供給を中断し,体内窒素濃度の目安となる葉柄中硝酸イオン濃度を100ppm以下にすることが重要である(森下2014)。

一方で,9月上旬ごろから極端な低窒素条件にすると,むしろ花芽分化と発育が抑制されることが報告されている(吉田ら 2002)。また,定植期の葉柄中硝酸イオン濃度が10ppm以下になると,第一次腋花房の早期出蕾株や心止まり株が発生しやすい(竹内・佐々木 2008)。このため,育苗後半に体内窒素濃度を下げすぎないよう,8月中旬から9月下旬に葉柄中硝酸イオン濃度を10~100ppmの範囲に維持する必要があると考えられる。

本試験において,全量施肥区の葉柄中硝酸イオン濃度は,2カ年とも7月下旬に1,000ppm以上であったが,8月中旬以降は慣行区と比べて同程度か低く,40~50ppm程度で推移した。また全量施肥区では,定植期に花芽分化の遅延は認められず,定植後に早期出蕾株や心止まり株は発生しなかった。これらの結果から,「あまおう」では,葉柄中硝酸イオン濃度が7月下旬に1,000~1,300ppmであっても,8月中旬以降に40~50ppm程度に管理すれば花芽分化は遅延せず,9月20~25日ごろに花芽分化を誘導できると考えられた。

ただし,全量施肥区で用いた被覆肥料は,高温条件で窒素の溶出が早まるように設計されている(郡司掛 2020)。このため,6~8月の気温が平年に比べて高い場合,全量施肥法では窒素の溶出が早まり,育苗後半に窒素が不足することが懸念される。このような場合には,液肥による追肥を行うなど,育苗後半の葉柄中硝酸イオン濃度が低下しすぎないよう留意する必要がある。

定植時の苗の大きさや栄養状態は定植後の収量に影響するため,「あまおう」では定植期にクラウン径8.5~10mm程度で,葉柄が短く徒長していない苗の育成を目標にしている(福岡県園芸振興推進会議 2006)。本試験の全量施肥区の苗は,9月下旬の定植期に慣行区と同等の苗質となり,クラウン径は10~11mmであった。また,定植後の調査では,全量施肥区では慣行区と比較して,頂花房第一花の開花日や定植後の収量に差が認められなかった。これらの結果から,被覆肥料を用いる全量施肥法で「あまおう」を育苗した場合,定植期の9月下旬には慣行と同等の苗質となり,頂花房第一花の開花日や定植後の収量は同等となることが明らかとなった。

育苗期の施肥法の違いによるコストについて,資材費と労賃を考慮して試算した。この結果,10a当たりのコストは,全量施肥区では施肥器の導入に伴い資材費が増加するものの,追肥作業の省力化により労賃が削減されるため,経費合計は慣行区と比較して17,600円安価になると試算された。つまり,全量施肥法では資材費によるコストの増加分を追肥労力の省力化による労賃の減少が上回る結果となった。

以上のことから,イチゴ「あまおう」の育苗において,鉢物用定量施肥器を用いた被覆肥料の全量施肥法は,慣行栽培と比較して同等の苗質および収量が得られ,追肥作業の省力化が可能であることが明らかとなった。

参 考 文 献

●郡司掛則昭(2020)

鉢もの花き栽培における緩効性肥料による省力施肥.

農業と科学 726:9-11

●本田藤雄(1977)

生理・生態からみたイチゴの栽培技術.

誠文堂新光社.東京.p136-140

●福岡県園芸振興推進会議(2006)

平成18年度版「あまおう栽培の手引き.3育苗管理.福岡県,p13-27

●福岡県農林水産部経営技術支援課(2020)

主要野菜の栽培技術指針(第11版).p17-22

●森下昌三(2014)

イチゴの基礎知識 生態と栽培技術.

誠文堂新光社.東京.p157-162

●泰松恒男・木村雅行(1981)

イチゴ宝交早生の促成栽培における苗質と開花,収穫パターンについて.

奈良県農試研報12:30-42

●竹内 隆・佐々木麻衣(2008)

イチゴ‘紅ほっぺ’の育苗方法が生育と収量に及ぼす影響.

静岡農試研報1:1-10

●植松徳雄(1998)

イチゴ栽培の理論と実際.

誠文堂新光社.東京.p40 -44

●吉田裕一・森本由香里・大井美知男(2002)

トレイ育苗したイチゴ品種の花芽分化に及ぼす気温と窒素栄養の影響.

園学雑71別2:372

土のはなし-第24回土は環境の産物である

-風化と生物の作用が岩石から土をつくる

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

46億年前の地球の誕生から,40億年もの歳月が経過したおよそ6億年前,土のようなもの(初期の土)ができあがり,そしておよそ3億年前には私たちが想像する土が地球にできていた。その物語を,前回,お話しした。今回は,その土が環境によってつくられるという話題である。

1.土というものへの認識の変化

土は,これまでどのように認識されてきたのだろうか。19世紀まで,土は岩石が風化した地殻の表層にあるやわらかい物体,というくらいにしか考えられていなかった。この考え方を,土は環境によってつくられるという見方に転換させたのが,ロシアの若き地質学者で,後に土壌学の祖といわれるドクチャーエフ(1846-1903)である。

彼は,土の原料である岩石やその場所の気候,動植物,地形など様々な要因の相互作用によって土ができあがり,できた土は時間とともに変化していくと考えた。そして,土も動物や植物と同じように自然を構成するものの一つであり,土は環境の産物であると主張した。彼のこの考え方を,以下で具体的に見てみよう。

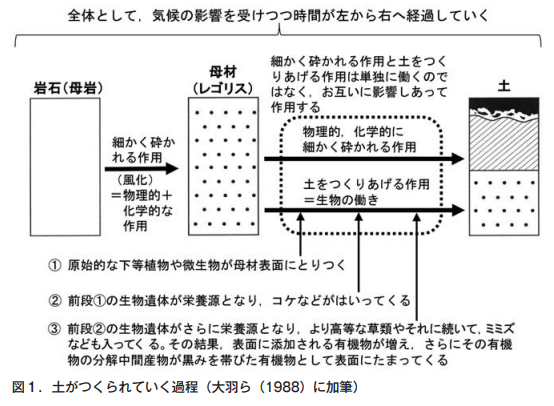

2.土をつくる二つの要因-風化と生物の作用

わが国では,火山灰を原料とする土(黒ボク土)が広く分布している。しかし,世界的にみると黒ボク土は例外的な土で,一般的な土の原料は岩石である。この原料となる岩石を母岩という。その母岩から土ができるには,岩石が細かく砕かれる作用(風化)と,その砕かれた岩石に生物が働きかけて土をつくりあげていく作用の二つが必要である(図1)。

土ができるためにまず必要なことは,風化によって母岩が細かく砕かれた物質(これを土の母材という)の表面に,先月号述べた地衣類や微生物たちがとりつくことである。そしてそれらがそこでの生活をまっとうして死ぬと,その遺体は別の微生物によって分解される。その分解産物が植物の養分になる。この養分が蓄積すると,植物が生活できる環境が備わり,そこへより高等植物であるコケ類やイネ科の草などが侵入する。コケや草が入ってくると,これらの遺体が微生物に分解されて養分がさらに増える。そうすると,土の動物(ミミズなど)が住めるようになる。

土の動物たちは,植物遺体の分解産物として母材に蓄積していた有機物をエサにして生き,死んでいく。その結果,母材の表面は養分がさらに豊かになっていく。こうして,より高等な植物が生活できるようになる。そしてその高等植物が枯れて遺体になるということがくり返されると,徐々に母材の表面に,有機物と母材とが混じり合った黒い色を帯びた土の表層ができあがっていく。

このように土をつくりあげていく作用は,生物が母材に働きかけた結果である。いくら岩石が風化されて細かく砕かれたとしても,そこに生物が宿り,その働きかけがなければ土はできない。

3.土をつくる生物の働きは環境に影響される

土をつくりあげる生物の働きかけは,環境と密接につながっている。生物の種類や働きの活発さは,気候によって大きく影響されるからである。

高緯度の寒い地方では,植物の生育が悪いので土に添加される有機物量は少ない。しかし,寒いために微生物による有機物の分解が進まず,有機物が蓄積し,有機物が示す黒みを帯びた土になる。一方,低緯度の熱帯雨林の地域では,植物の生育が旺盛なため,土に添加される有機物量は寒い地方よりはるかに多い。しかし,気温が高いために微生物による有機物の分解が速く,土に有機物が蓄積しにくい。したがってこの地域では土が黒みを帯びることなく,赤褐色系の土がつくられる。

土ができ,変化するのは,与えられた環境条件の範囲の中であって,勝手気ままに土ができるのではない。だからこそドクチャーエフは,「土は環境の産物である」と表現し,「土は,何らかの機械的な,偶然的な,生命のない混合物ではなく,逆に,独立した一定の法則により決定され,支配される博物学的形成物(歴史的自然体)である」といい切っている。すなわち,一定の環境条件が与えられると,母材が同じなら同じ土ができあがる。しかし,母材が同じであっても,環境条件がちがうとできあがる土はちがってくる。まさに環境が土をつくるのだ。

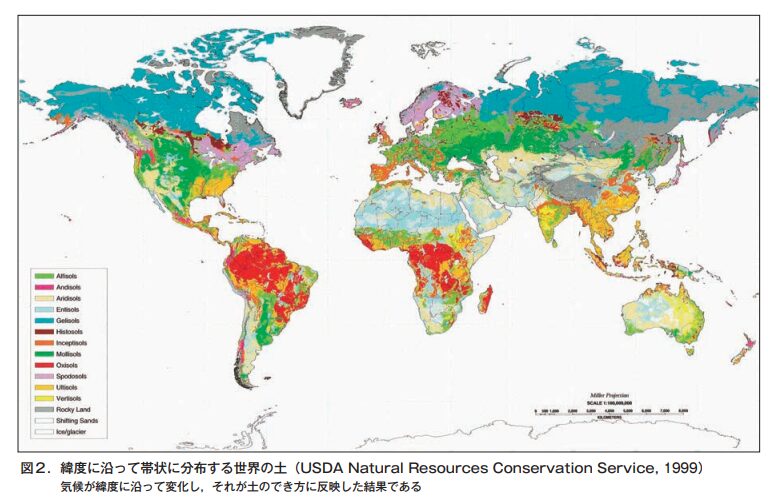

改めて世界の土を眺めると(図2),土は地球の緯度に沿って帯状に分布しているように見える。

緯度に応じて気候が大きく変化し,その変化に対応した生物の異なる働きで土ができるからである。

巨視的にみれば,ドクチャーエフの指摘どおり,「土は環境の産物である」ことが実感できる。

月には生命が宿らない。そのため,土をつくりあげるのに必要な生物の作用が働かない。それゆえ,月には岩石があっても土はない。地球は太陽と絶妙な距離にあるので,大気や水が存在でき,生物が誕生した。そして,その生物の働きのおかげで土ができあがり,そこから農業が始まった。