第764号 2024(R6) .10発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年10月

本号の内容

§テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる

付加価値を意識した作物生産について

-葉茎菜類・根菜類・果樹編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

§土のはなし-第35回

危機に瀕する世界の土-その5

酸性雨による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる

付加価値を意識した作物生産について

-葉茎菜類・根菜類・果樹編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

(前号-果菜類・豆類編-より続く)

千葉県 新ショウガ(2022年10月22日放送)

舞台となったのは千葉県山武市で九十九里浜(海)や山武杉(山)で有名な地域である(齊藤,2023)。出演の生産者は11年前に脱サラして就農した方であるが,今では年間150種類以上もの野菜を生産されており,40軒以上のレストランと取引しているとのことである。生産者は,米糠や魚粉を用いた栽培を行っている点を強調していた。

新ショウガは,小売店で目にすることはあまりない(齊藤,2023)。実はショウガは収穫後すぐに出荷されることはあまりなく,収穫後,土中に貯蔵され,適宜出荷され,根ショウガと呼ばれる。低温では腐敗が始まるため,温度管理は重要である。この根ショウガは見た目が茶色っぽくなる。根ショウガといわれるが,根ではなく,地下茎である。すりおろして薬味として使用するのが一般的である。それに対して,新ショウガは収穫後すぐに出荷され,見た目が白っぽくて上部に赤みが差す点が特徴的である。水分が多く新鮮で,辛味がマイルドである。

一方,栽培の工夫で面白いと感じたのは,乾燥に弱いショウガに対して,適度な日陰をつくるためにサトイモを混植していることであった(齊藤,2023)。そしてサトイモが土壌病害に関して「おとり作物」の役割も演じ,ショウガに病害が拡がるのを防いでいる点も面白いと感じた。

ひとことでいえば,新ショウガとして出荷時期を早め,鮮度を高めることで生産物の付加価値を高めていると思われた。

鳥取県 大山ブロッコリー(2022年11月26日放送)

舞台となったのは鳥取県西伯郡大山町である(齊藤,2023)。ブロッコリーはビタミンC含量が非常に高く,すっかり健康食材として定着した感がある。ロケでは,夜10時から朝9時まで夜通しで収穫を行うことが紹介されていた。約50年間続くパターンであるという。その時間帯は気温が10℃前後と低く,品温が低下しているため,呼吸が抑えられており,糖分の消耗が少なくて済む。また,日中収穫すると花蕾が成長してゆるみやすく,品質が劣化しやすいが,夜間の収穫ではその危険度が低くなる。番組では,鮮度の高さを示すために,ゲストが茎をカットし,切断部分から水分が滴る場面が放送されていた。面白い演出であると感じた。

一方,産地としての取り組みとして真空冷却槽の活用が紹介されていた(齊藤,2023)。地元JAとの連携である。収穫後,ブロッコリーを直ちに真空状態で保蔵することで鮮度が保たれ,日持ちが数日違うとのことであった。真空冷却では,気圧を下げて体内の水分を気化させ,蒸気熱を奪って冷却する。産地として鮮度保持に付加価値をおいている点が印象的であった。なお,料理については,大山ブロッコリー料理研究会が指南しており,高糖度を活かしたきんぴらが紹介されていた。

ひとことでいえば,産地全体として夜間に収穫を行い,予冷処理を行うことで,鮮度を高めることで生産物の付加価値を高めていると思われた。

大阪府 海老芋(2022年12月3日放送)

舞台となったのは大阪府富田林市である(齊藤,2023)。海老芋はサトイモの一種であり,江戸中期に京都で栽培が始まったとされる。富田林では100年以上前から作付けされていたようである,近隣の一級河川である石川の度重なる氾濫により,肥沃な土壌が形成されたことが良質の海老芋生産に大きく影響したとのことである。実は,全国各地の良質のサトイモ産地では,河川の氾濫によって土壌が肥沃化したとみられる事例が多いようである。ちなみにサトイモの在来種は異名同種を整理すると全国に約50種類あると推定される。海老芋は高級食材とされ,エビのような模様・形状が特徴である(写真1)。価格は一般的な品種の3倍以上するとのことである。

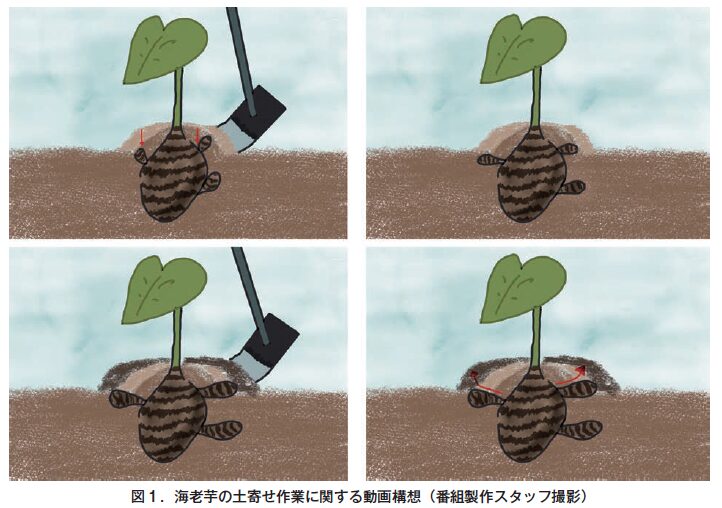

実は,十年ほど前,当方の宮城大学食産業学部附属坪沼農場でも海老芋を作付けしたことがあったが,あまり上手くいかなかった(齊藤,2023)。実は土寄せのやり方が独特であった。その点,アニ

メーションで分かり安く解説がなされた(図1)。まず,株上部に土寄せを行い,土中で芋を横に伸

ばし,次に横方向から土寄せを行い,縦方向に湾曲させる。要するに土圧をかけながら順次湾曲させていくわけである。寄せる土の加減が難しく,経験を要すると思われる。湾曲した部分はトロトロの食感で,膨らんだ部分はホクホクの食感とのことである。

ひとことでいえば,珍しい品種を的確に栽培することでその特徴を出して,生産物の付加価値を高めていると思われた。

東京都 小松菜(2023年4月15日放送)

舞台となったのは東京都江戸川区である。小松菜は代表的な葉菜であるが,小松川(江戸川区にある町名)に因む江戸野菜である。ロケが行われた圃場はまさに住宅街の一画にあった。出演の生産者の圃場の小松菜は,同じ生育期間でも一般的な栽培品に比べて大きく太く育ち, 1.5倍程度になるという。元々,圃場の作土は荒川から運ばれてきた硬い粘土状の荒木田土であったが,先代,先々代と長年にわたって赤土を混ぜて土壌改良を続けたという。出演の生産者はさらに腐葉土,魚粕およびカキ殻を混ぜていた。魚粕およびカキ殻の施用によってカルシウムが豊富な小松菜に育つということであった。さらにスプリンクラーを設置して作土を乾かさないように努め,みずみずしく,えぐみがない味になるように育てているということであった。共同監修者の宇都宮大学の謝肖男准教授の分析によれば,出演の生産者の小松菜は対照とした小松菜に比べてグルタミン酸含量で約1.5倍,カルシウム含量で約2倍の多さであったという。

ひとことでいえば,あえて規格外といえる大きさで出荷し,また,カルシウムの豊富さを売りにして生産物の付加価値を高めていると思われた。

静岡県 バジル(2023年8月12日放送)

舞台となったのは静岡県浜松市である。浜松市の日照時間は全国でトップレベルである。出演の生産者のバジルは露地栽培で十分な太陽光を浴びているため,香り高く,品質が良好とのことであった。日本ではバジル=スイートバジルとイメージされることが多いが,世界中には50種類以上ある。出演の生産者はそのうち19種類ものバジルを作付けしていた。バジルはインド原産のシソ科の1年草であり,夏に収穫される。番組では,特にホーリーバジル,ライムバジル,タイバジルおよびシナモンバジルの4種類が重点的に取り上げられた。もともと出演の生産者は有機農業を行っていたが,ふとしたことからホーリーバジルに出逢い,その香りに魅了されたことからバジルの栽培が始まったという。バジルの栽培歴は4年と決して長いとはいえないが,既に20軒以上の飲食店から注文を受けており,立派なバジル専門の生産者であった。番組ではMCとゲストが入れ立てのホーリーバジルティーの香りと清涼感を味

わっていた。

ホーリーバジルはスイートバジルよりも香りが強く,清涼感が際立つという。香り成分であるリナロールは花穂からも多く分泌され,食欲促進効果がある。強い清涼感は魚介の臭みを抑えるため,飲食店からの発注も多いという。ライムバジルは柑橘系の香りで女性に人気があり,葉が柔らかくサラダに適するという。タイバジルは八角の香りに近いスパイシーな香りでほろ苦さがあり,タイ料理で重宝されている。シナモンバジルはシナモンのような甘い香りでスイーツのトッピングとして相性が良いという。その他,パープルバジル(紫色の葉色),台湾バジル,フレンチバジルが紹介された。監修のひとつのポイントはバジルにおけるリナロール分泌についてであった。番組では放送されなかったが,リナロールに関して詳しい解説を求められた。

出演の生産者は,定番といえるスイートバジルにのみ拘らず,様々な種類のバジルを作付けしている点が大きな特徴であった。その点,生産者の遊び心を感じるとともに実質的にはリスクヘッジとなっていた。多くの種類を扱っているという点では,佐賀県神埼郡吉野ヶ里町の西洋ナス生産者が想起された。わずか4年で多くの飲食店から多くの発注を得るには並々ならぬ努力があったのだろう。日照時間が長い当地はバジル栽培において適地となっている点は見逃せないと思われた。

ひとことでいえば,多くの種類を作付けすることで農場自体の付加価値を高めていると思われた。

和歌山県 モモ(2023年8月19日放送)

舞台となったのは和歌山県紀の川市である。本題は紀の川市特産のモモであった。重さ360g以上で糖度12度を超えるものしか出荷していないとのことだった(品種は‘川中島白桃’と‘清水白桃’の2品種)。しかし,私が監修したのはモモではなくバタフライピーだった。番組後半では素材を活かした料理・加工になるが,その際に登場した。ハーブティーに用いられるマメ科の青い花である。近隣のチーズ専門店でブルーチーズの着色に用いられていた。このバタフライピーを用いたブルーチーズはこの店のオリジナルチーズであり,バタフライ・ブルーと命名されていた。バタフライピーは,最近,耳にする機会が増えてきたハーブであるが,制作スタッフからは植物学的な特徴について尋ねられた。一見してモモとは無関係だが,モモとバタフライピーとを組み合わせて作ったブルスケッタがビールのおつまみとして美味しいと紹介された。ちなみに,今回のように本文の監修ではなく,一部素材に関する情報を確認

する場合,「情報監修」という表現になるようである。

三重県 アスパラガス(2023年8月26日放送)

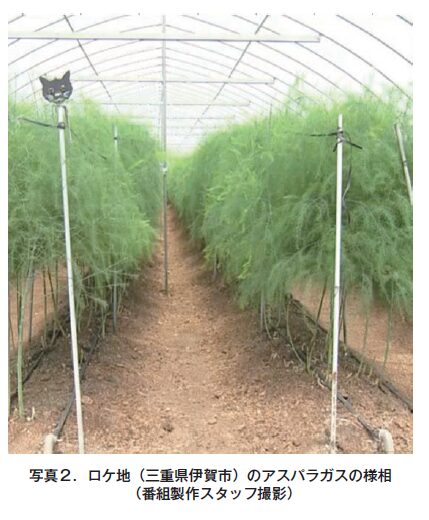

舞台となったのは三重県伊賀市である。アスパラガスにはアスパラギン酸が豊富に含まれ,疲労回復効果が期待できる点がまず紹介された。アスパラガスは春と夏秋の年2回収穫が可能だが,今回の放送では夏の収穫を取り上げた(写真2)。番組では「夏採り」ではなく,「夏採れ」と紹介されたが,生産者の言い方を尊重したものである。瑞々しさや伸長速度の速さが強調された。1日で20~30cm伸びるということであった。管見の限り,かなりの高水準であることを申し上げた(制作スタッフへのメール返信)。

なお,出演の生産者は主婦であるが,7年前に亡くなった義父の思い「日本一のアスパラガスを作りたい」という意志を受け継いだとのことである。ちなみに株は14年目とのことであった。

瑞々しさと甘さ,太さが強調されていたが,一見して農業生産者には見えないファンキーでお洒落な生産者の頭髪・服装が印象的であった。また,例によって種々の料理が工夫されていた。アスパラガスを乾燥して焙煎したアスパラ茶も面白い工夫であった。

ひとことで言えば,生産者の常識にとらわれない姿勢(生産物の利用法も含めて)そのものが付加価値と考えられた。

千葉県 ネギ(2023年12月23日放送)

舞台となったのは千葉県山武郡横芝光町である。千葉県はネギの出荷量が日本一であり,なかんずく山武地域は千葉県内有数のネギの産地である。横芝光町は九十九里海岸に面しており,2002年の台風の際には,海水が大量に巻き上げられ,それが畑に降り注ぎ,農作物に多大な塩害が生じた。しかし,ネギだけは元気で青々としており,ジューシーな旨みが出ており,むしろ食味が大変良好であったという。その後,試行錯誤を続け,10分の1に希釈した海水を収穫前に5回以上散布するのが良いとの結論になったという。この海水の施用は野菜栽培の常識を覆すものである。このようなことから「九十九里 海っ子ねぎ」とネーミングされたとのことである。逆境から生まれた奇跡のネギであった。

監修で確認したテロップについては以下の通りである。

①「糖度12度でイチゴに比肩し,一般的なネギの糖度9度に対してかなり高い。」

②「葉や根から海水を吸収 ⇒(浸透圧)水分が外に抜ける」

③「塩のストレス効果 ⇒ 糖分が蓄積 ⇒(海水の塩分で枯れそうになったネギは)栄養を蓄えるため活発に光合成 ⇒ 糖分など栄養素が増える」

④「ちょっと刺激があった方が楽しい」という台詞(塩害ストレスの作用を例えて)

⑤「海水で(不足しがちな)ミネラルを補う ⇒ 太さも増す」

⑥「下部ほど辛く感じる」

⑦(ネギの炭火焼き)すると切ったときに水分が滴る理由

※番組では放送されなかったが,熱によって細胞が破壊されて壁がなくなり,水分が漏出しやすくなったのではないかと回答した。

⑧「葉の中のとろみは新鮮さの証で甘み成分がたくさん詰まっている」

※番組では放送されなかったが,糖分を含めた各種炭水化物が豊富に存在していると回答した。

番組は様々な年代の方々が視聴する人気番組なので,とにかく分かりやすさを優先したが,制作スタッフの柔軟な発想に助けられることがしばしばであり,「伝え方」について大変勉強になった。

ひとことで言えば,海水施用という特殊な栽培法を行うことで品質を向上させ,付加価値を高めていると思われた。

終わりに

前号-果菜類・豆類編-と合わせ,以上のように種々のケースを監修してみえてきたことは作物の付加価値生産の様々な形(ありよう)である。今後の議論のたたき台として粗々ではあるが,類型化をこころみると,以下のようになった。

①多品種・多品目生産による生産圃場そのものの付加価値化

②希少な品種・品目の選択による生産物の付加価値化

③栽培の仕方・収穫時期の変更による生産物の品質に関する付加価値化

④生産者のキャラクターによる生産物の付加価値化

⑤調理・加工による付加価値化

順に私見を加えていくことにする。

①「多品種・多品目生産による生産圃場そのものの付加価値化」については,「佐賀県 西洋ナス(2022年8月13日放送)」および「静岡県 バジル(2023年8月12日放送)」が当てはまると思われる。最近では料理人自身が直接栽培圃場に出向き,素材を確認することが増えているようであり,様々な種類があれば料理人のモチベーションが上がり,発注に結び付くはずであるし,逆に料理人から希望する品種の栽培について依頼を受けるケースもあるはずである。

②「希少な品種・品目の選択による生産物の付加価値化」は①と重複する側面があるが,他には「大阪府 海老芋(2022年12月3日放送)」および「東京都 バターナッツかぼちゃ(2023年9月2日放送)」が挙げられる。特に「バターナッツかぼちゃ」については過去に一度輸入され,カボチャらしいホクホク感がないということで「ダメ出し」された品種であったが,その食感を逆手に取り,復活させた点が面白いと思われた。

③「栽培の仕方・収穫時期の変更による生産物の品質に関する付加価値化」については,いずれの生産者においても工夫がみられるところではあるが,特に「千葉県 新ショウガ(2022年10月22日放送)」,「鳥取県 大山ブロッコリー(2022年11月26日放送)」,「東京都 小松菜(2023年4月15日放送)」および「千葉県 ネギ(2023年12月23日放送)」が好例と思われた。特に印象的だったのは「千葉県 ネギ(2023年12月23日放送)」である。海水の施用という従来の常識にとらわれない栽培法の確立は園芸学的にも大変興味が持たれた。マイナスをプラスに転じた付加価値の創出は今後に大きな示唆を与えるのではないかと思われた。

④「生産者のキャラクターによる生産物の付加価値化」については,真っ先に想起されるのが「三重県 アスパラガス(2023年8月26日放送)」である。一見して農業生産者には見えないファンキーでお洒落な生産者の頭髪・服装が印象的であった。また,農園名の「瑞雲ファーム」もユニークであった。アスパラガス生産に情熱を燃やしていた亡父の戒名から取ったネーミングというが,亡父への尊敬の念も込められており,生産者の意気込みが感じられた。思わずハウスの中を覗きたくなるファンキーな看板(生産者の似顔絵)も面白く感じられた。1日で20~30cm伸びるという生産技術の高さも印象的であった。蛇足ながら,このような生産者に関する興味を惹かれる情報については,事前に監修者に知らされることはなく,監修者は今回の生産者はどのような方なのだろうか,と楽しみに作業を進めることになる。その点では一般の視聴者と同じ状況である。

⑤「調理・加工による付加価値化」については,すべての生産者に当てはまることである。奇抜な調理・加工には毎回感心し,とても楽しみである。当然であるが,監修者(私)には原則として初見の内容である。やはり農業生産物のゴールは調理・加工であると思う。生産者の仕事は出荷するまでという考え方が一般的かと思われるが,番組に出演した生産者の多くは調理・加工にも熱心である点に気づかされた。

以上,ふとしたご縁から計12回の番組監修・情報監修に関わったが,大いに勉強させていただいた。研究室の中からだけでは見えてこない現場の様子や消費者のニーズが見えてきたし,知識の活かし方や分かりやすい伝え方を学ばせていただいた。番組の制作スタッフの方々にはあらためて御礼を申し上げたい。

土のはなし-第35回

危機に瀕する世界の土-その5

酸性雨による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

20世紀の後半,人間の経済活動が活発になるとともに深刻な公害となったのが大気汚染であった。その大気汚染によって発生する酸性雨もまた,土の劣化要因の一つである。大気汚染防止対策が浸透した現在もなお,とくに森林地帯でその被害が危惧されている。

1.酸性雨と酸性降下物-用語の整理

大気が清浄で汚染ガスが含まれていなければ,雨は空気中の二酸化炭素(CO2)を溶かしながら降ってくる。このため,雨水のpHは飽和炭酸水のpHである5.6程度になる。ところが現実には,大気にさまざまな汚染物質が含まれているため,pHは5.6より低いことが多い。このpH5.6より低い降雨を酸性雨という。

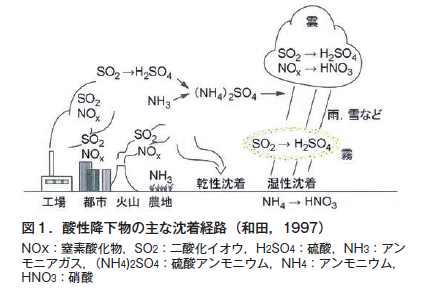

しかし,一般に使用されている酸性雨という用語には雨だけでなく,霧,雪などの形態で降下するもの(これらを総称して湿性沈着または湿性降下物という)の他に,晴れた日でも風にのって沈着する粒子状(エアロゾル)やガス状の酸(これらを総称して乾性沈着または乾性降下物という)も含めることがある。湿性沈着と乾性沈着の両方を含めて酸性降下物という(図1)。

2.酸性雨の歴史と大気汚染物質

酸性雨の歴史は,産業革命以降の人類による大気汚染の歴史と重なる。酸性雨という言葉は1872年に,ロバート・アンガス・スミスが,彼の著書『大気と雨-化学的気候学の始まり』で用いたのが最初である。彼はこの著書で,産業革命で大工業地帯を形成していたイギリス・マンチェスターとその周辺の石炭燃焼が大気を汚染し,それが酸性雨を発生させていると指摘した。その後もイギリスは大気汚染によって長期にわたり悩まされた。とくに19世紀のロンドンは被害がひどく,大気汚染によって死者さえだしている。

産業革命以降,産業活動が活発化し,石炭や石油など化石燃料の消費量が増加した。その結果,大気にイオウ酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)が大量に放出されるようになった。これらの酸化物が大気中で複雑な化学反応を経て,最終的に硫酸(H2SO4)や硝酸(HNO3)などを生成し,よりpHの低い強酸性の雨となって地上に戻ってきたもの,それが酸性雨,酸性降下物である(図1)。

この他,酸性雨関連大気汚染物質には,図1の農地から発生するアンモニアガス(NH3,主に家畜ふん尿からの揮散に由来する)や,図1には示されていない海塩性の塩素(Cl,荒天で海水中に巻き込まれた空気の気泡が海面で破裂して粗大粒子が生じ,それが大気に巻き上げられて発生)なども含まれる。塩素は大気中で塩酸となって降下する。

3.わが国の酸性雨の現状

わが国では環境庁(現,環境省)が1983年以降全国各地で酸性降下物の観測を続けている。最新の2022年度の酸性雨調査結果では,湿性沈着を調査した全国19地点の調査5年間(2018~2022年度)の平均降水pHは4.95と強酸性だった。最低は鹿児島県屋久島で観測されたpH4.69,最高は長野県八方尾根のpH5.21だった(環境省,2023)。

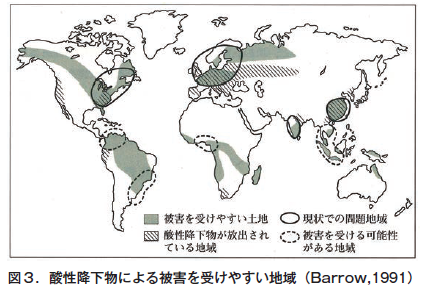

4.酸性降下物による環境被害

酸性降下物による被害は具体的に眼にすることができる(図2)。しかし,それ以上に危惧されることは,眼にみえず静かに被害が拡大していくことである。土の酸性化はその1つである。強酸性の酸性雨は,土に保持されているカルシウムやマグネシウムなどの陽イオン類を洗い流し,土の酸性化を促進する。これが土の劣化や生物の多様性を失わせる。こうした酸性降下物による被害を受けやすい地域として指摘されたのは,ヨーロッパ,アメリカ東部沿岸地帯,そしてインド西岸地帯や中国南東部などだった(図3)。

森林や河川,湖沼への酸性降下物による被害では,スウェーデン,ノルウェー,カナダの河川,湖沼での「アシッド・ショック」とよばれる被害が大きい(石,1992)。湿性降下物として降り積もった雪は雪解けとともに一斉に溶けだし,強酸性水となって河川や湖沼に一気に流れ込む。すると,河川や湖沼のpHが急激に低下して強酸性を示し,水生動物に大きな被害をもたらす。これがアシッド・ショックである。

4.酸性降下物による森林被害

森林の被害は,酸性降下物による直接的な害作用だけでなく,酸性降下物に由来する養分の富化による被害もある。わが国の酸性降下物に由来する窒素は年間8kg/ha程度であった(村野,1993)。この量は農作物へ与えられる窒素量の5~10%程度で無視できる量ではない。もともと,森林には作物の養分を与えることはない。このため,窒素などの養分を豊富に含む降下物が森林に降下すると,樹木の生育が一時的に旺盛になり,貧栄養状態の森林の土から,樹木が積極的に養分を吸収する。その結果,酸性降下物から供給されない養分は,土から枯渇し樹木の生育を阻害する。場合によっては,降下物に由来する窒素の供給によって葉や枝が茂りすぎて,樹木全体としての窒素栄養の調和が失われる。このように,降下物による養分の富化が自然の物質循環に基づいた樹木の生育を撹乱し,それによって森林被害が発生する。

その他,酸性霧のような状態で酸性物質が葉に沈着し,その後水分が少しずつ蒸発して濃縮がすすむと,葉の表面が傷つく。そこに再び酸性物質が沈着すると傷が拡大するというように,連鎖反応的に葉の内部まで被害を受ける。これが進行すると樹木が枯死してしまう。こうした森林被害によって森林の土が露出すると,土の侵食被害を加速させて土の劣化につながる。

わが国でも,関東地方でのスギ枯れや,丹沢山系の大山でのモミが枯れるといった被害は,ヨーロッパの針葉樹林の酸性降下物による被害と類似した被害で注目された。しかし,その後の調査で酸性雨被害というよりも,光化学オキシダント等のガス状大気汚染物質による被害ではないかと考えられている(古川,1989)。森林被害のすべてが酸性降下物によると決めつけることはできない。