第767号 2025(R7) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和7年1月

本号の内容

§日本と世界の農業の発展に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役会長 藤野 恭弘

§排水不良復旧農地における肥効調節型肥料の植え溝施肥によるネギ生育改善効果

宮城県古川農業試験場 作物環境部

瀧 典明

§北海道の露地ねぎにおけるハイパーCDUの低肥沃度土壌への活用

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

農業研究本部 企画調整部

北海道原子力環境センター駐在

佐々木 亮

§土のはなし-第38回

有機農業の養分源・堆肥生産の課題

-堆肥生産には労力と土地が不可欠-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

日本と世界の農業の発展に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役会長 藤野 恭弘

新年明けましておめでとうございます。

令和7年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいています皆様にご挨拶申し上げ

ます。

私は昨年6月19日付でジェイカムアグリ株式会社の代表取締役会長に就任しました。設立時からの経営方針である『日本と世界の農業及び関連分野に肥料を通して貢献する』という認識をさらに高め,皆様の信頼と期待に応えるべく努力してまいる所存ですので,変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

昨年は能登半島地震にはじまり,台風10号に伴う豪雨・強風被害など日本の各地で災害被害が発生しました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げますと共に,一日も早い復興が実現しますように祈念しております。

グローバルな観点からは,ウクライナ紛争や中東紛争が激化するなど政情不安に伴う不安定な状態が継続し,肥料原料の価格が高止まりしております。主要原料である尿素,燐安,塩化カリ等の輸入価格は2020年時点と比較すると円安の影響もあり2倍程度の水準になっております。肥料原料の殆どを輸入に依存している日本の現状では大幅なコスト削減は困難な状況ですが,肥料供給会社として,『より良い製品をより安価に』供給する企業努力を継続し,弊社が得意とする被覆肥料や緩効性肥料を通じて国内外での食料安定供給に貢献していきたいと考えております。

日本国内では農業生産者の方々の高齢化等による耕作面積の減少と農業人口の減少が大きな社会課題として認識されております。こうした状況下,国の施策として昨年『食料・農業・農村基本法改正法』が成立しました。改正法は『環境と調和のとれた産業への転換』,『人口減少下における農業生産の維持・発展』などを目指しております。

具体的な施策に基づき食料安全保障の強化や農業の構造転換を図ることになりますが,農業生産を肥料という面から支えてきた弊社としても今後の政策の進展に期待しております。

農業の担い手育成が喫緊の課題であることは間違いありませんが,特にスマート農業の推進と環境と調和のとれた産業への転換については,今後の日本の農業を発展させる上で極めて重要な要素であると認識しております。肥料メーカーとして,こうした農業スマート化の流れの中でどのような製品,性能が求められてくるのか,今後とも関係各位と連携しながら研究開発を進める所存です。

環境と調和のとれた産業育成という観点では,近年地球環境への配慮に着目した企業活動が注目されております。弊社としても被覆殻の圃場外流出問題については環境負荷低減の観点から取り組みを強化しております。製品に含まれるプラスチック含有量を約3%まで低減させた新しいJコートを開発し,今後全国で既存品の切替を促進してゆく計画です。既に弊社では樹脂被覆なしの化学合成緩効性窒素肥料であるIBDU,CDUを開発し市場に投入してきました。環境対応型被覆肥料の開発については,生分解性樹脂を使った被覆肥料やノンプラ被覆肥料の開発にも注力しております。弊社としましては,今後益々重要性が高まると思われる環境負荷低減に向けて製品開発を加速化することで,未来の農業に貢献する所存でおります。

最後になりますが,本年も本誌『農業と科学』のご愛読を引き続きお願い申し上げますとともに,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして,新年の挨拶とさせて頂きます。

排水不良復旧農地における肥効調節型肥料の

植え溝施肥によるネギ生育改善効果

宮城県古川農業試験場 作物環境部

瀧 典明

1.はじめに

宮城県内三陸沿岸の畑地は,東日本大震災の津波とその後のガレキ処理により従前のほ場表層がほぼ消失した。もともと小規模の畑地が点在している地域であったが,営農の担い手が見込める地域では,農地復旧工事の中で畑寄せによるほ場の大区画化が行われるとともに,厚さ約30cmの山土の客土による畑地造成が行われた。当地域では震災直前から重点品目の一つにネギ(長ネギ)が位置づけられていたため,復旧農地でも機械施設整備と併せて作付けが振興された。しかし,客土中に土壌有機物が少ないため低地力である上,土壌の締まりによる透水性の悪化傾向が見られ,排水不良によりネギ生育が安定しないことが問題となっていた。

一方,ネギ栽培では追肥省力化のため肥効調節型肥料を配合した基肥一発型肥料が使用される場合があるが,これらの肥料は低保肥力あるいは土壌水分過多などの不良条件でも安定した肥効が期待できるため,復旧農地での生産安定化にも有効と考えられる。

そこで,本研究では,排水不良復旧農地における肥効調節型肥料を活用した施肥体系を検討した。

2.試験方法

(1)試験ほ場の概要

栽培試験は宮城県南三陸町T地区の復旧畑で実施した。ほ場表層30cmは粘質の客土層で,土壌分類は「礫質普通未熟低地土(細粒質褐色森林土盛土造成相)」である。T地区でのネギ作付けは2015年から始まったが,湿害が発生するため,2017年栽培開始前に表面排水対策として,ほ場全面に3%の勾配をつける工事が実施された。また,工事の一環で土づくり対策として牛ふん堆肥4t/10aが施用されたが,2017年試験開始前の乾土100g当たりの土壌有機物含量は1.2g,可給態窒素は0.2mgと,地力増進基本指針の改善目標(有機物含量3g以上,可給態窒素5mg以上)を大幅に下回り,きわめて低地力であった。

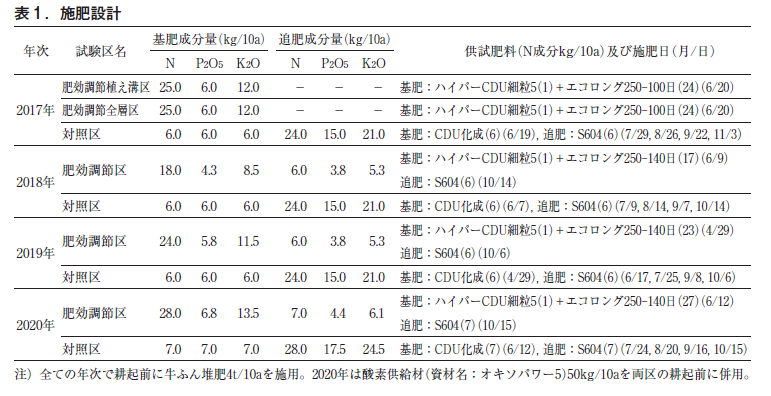

(2)施肥設計

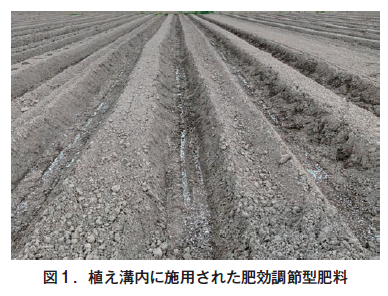

試験を開始した2017年は,基肥を全面全層施肥,追肥を土寄せ前に4回施用する対照区に対し,肥効調節型肥料を全量基肥として植え溝施肥する区を設けた(表1,図1)。肥料は,堆肥からのリン,カリウム供給を前提として低PKのエコロング250-100日タイプ(20-5-10)を用い,これに定植直後の肥効を補うためハイパーCDU細粒5の苗箱施用(西畑,2011)を組み合わせた。肥効調節型肥料を植え溝施肥する場合,慣行施肥量に対し2割削減可能とされることから(今野ら,1998),施肥量は対照区比83%とした。また,比較として肥効調節型肥料を全面全層施用する区を設けた。一方,2018年以降は肥効調節区の基肥は植え溝施用のみとし,2017年の結果を受けて溶出日数140日タイプに変更したほか,対照区の4回目の追肥と同量の追肥を1回行う体系とした。2019年は,肥効調節区の合計施肥量を対照区と同量にした。2020年は両試験区の合計施肥量をさらに5kg/10a増やし,加えて酸素供給材を併用した。

(3)耕種概要

ネギの品種は全年次で「夏扇パワー」を用い,2017年と2019年,2020年はチェーンポットLP303の3粒播き,2018年のみ同CP303の2粒播きとし,定植時の条間は90cmとした。定植日,収量調査日は,2017年がそれぞれ6月20日,12月7日,2018年は6月8日,12月7日,2019年は4月29日,12月23日,2020年は6月12日,12月1日であった。病害虫・雑草防除は農家慣行とした。なお,試験は4年間全てT地区内の別々のほ場で行ったが,全てのほ場の前作はネギである。

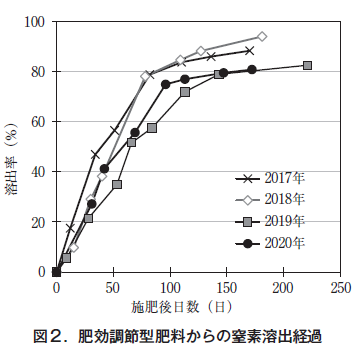

(4)肥料窒素溶出経過

ほ場条件での肥効調節型肥料の溶出経過を把握するため,エコロング250を3g入れたメッシュ袋をほ場内土壌に埋設した。ネギ生育期間中に経時的に回収して残存窒素量を測定し,減少した窒素の割合を溶出率とした。

3.試験結果及び考察

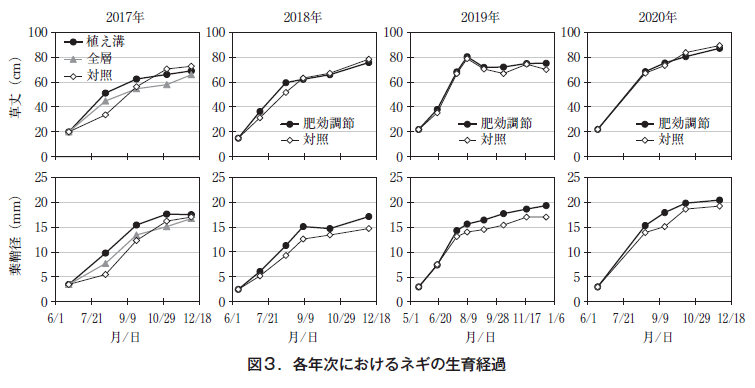

ほ場埋設法により測定した供試肥料からの窒素溶出経過を見ると,100日タイプを用いた2017年は施肥後110日の10月8日には溶出率80%を超え,その後収穫までの2か月はほぼ肥効が認められない状態となった(図2)。そのため,2018年以降は140日タイプを用い,追肥を1回行う体系に変更した。その結果,5月~7月が高温傾向だった2018年は2017年とほぼ同様の溶出であったが,2019年及び2020年は2017年よりも遅い時期まで溶出が持続する傾向となった。

ネギの生育経過を見ると,2017年は,草丈,葉鞘径ともに肥効調節植え溝区が対照区を上回る値で推移し,収穫時には対照区の草丈が最も高くなったが,葉鞘径は肥効調節植え溝区が上回った(図3)。一方,肥効調節全層区は常に植え溝区を下回る値で推移し,収穫時は草丈,葉鞘径ともに3区で最も低い値となった。

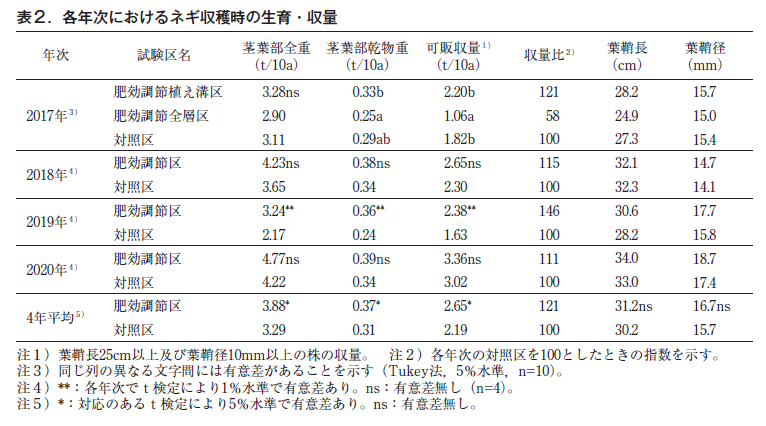

収穫時の生育・収量を見ると,肥効調節植え溝区の茎葉重や収量は対照区を上回る傾向であったが,統計的に有意な差はみられなかった(表2)。

一方,肥効調節全層区の収量は他の2区より有意に低かった。小林(1994)は,ネギ全量基肥栽培において肥効調節型肥料の全層施肥と条施肥で同等収量が得られたとしているが,排水不良で低地力の土壌条件では局所施肥が適切と考えられた。

2018年は,生育後半の肥効を補うために施肥設計を変えたことで収穫時の草丈は前年より高く(図3),収量も対照区より高い傾向となったが,有意差は認められず,目標収量の3t/10aに満たなかった(表2)。

2019年は肥効調節区の施肥量を対照区と同量とし,定植時期を早めたところ,8月上旬での草丈が4年間で最も高い値となったが,梅雨期間にほ場の過湿により土寄せができず雑草が過繁茂となったため,その後の生育が停滞した(図3)。そのような条件でも,葉鞘径は肥効調節区が高い値で推移し,収穫時の茎葉重及び収量も肥効調節区が有意に高い値となった(表2)。

2020年は目標収量確保のため施肥量を増やし,酸素供給材を併用した結果,肥効調節区,対照区ともに収量3t/10aが確保され,統計的に有意ではないものの肥効調節区が高い傾向であった(表2)。

4年間の各項目の平均値(2017年は植え溝区の値)について対応のある t 検定をした結果,茎葉重,収量ともに肥効調節区が有意に高い値となった。なお,ネギ収穫時の茎葉のリン,カリウム濃度は両区で差がなく(データ略),肥効調節区のPK施肥量が少ないことの影響は見られなかった。

4.まとめ

排水不良で地力の低い復旧農地でのネギ栽培において,基肥を肥効調節型肥料とした植え溝施肥体系とすることで,慣行の施肥体系(基肥+追肥4回)に比べて2割程度高い収量が確保され,慣行に比べて効果の高い施肥法であると考えられた。これは,排水不良ほ場では過湿により根の伸長が制限されやすい条件となるが,ネギの株元に肥効調節型肥料から緩やかに窒素が供給されることで,湿害からの回復が早まったと推察される。

引用文献

1)小林靖夫.1994.

緩効性窒素肥料を利用したねぎの全量基肥施肥栽培.

栃木県農業試験場研究成果集 13:37-38.

2)今野陽一,黒田潤,熊谷勝巳,富樫政博,上野正夫.1998.

ネギの全量基肥局所施肥における施肥効率.

東北農業研究 51:231-232.

3)西畑秀次.2011.

ネギの全量基肥栽培における初期生育向上のための育苗箱追肥技術.

農業と科学 632:1-3.

北海道の露地ねぎにおける

ハイパーCDUの低肥沃度土壌への活用

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

農業研究本部 企画調整部

北海道原子力環境センター駐在

佐々木 亮

1.はじめに

露地ねぎは通気性の良い土壌を好むため,排水性が良好な土壌として砂質土で栽培されることが少なくない。しかし,砂質土の生産現場では多肥栽培となっている実態がある。さらに,多肥にもかかわらず出荷時のねぎはM規格やS規格の割合が比較的多く,一本重の確保に苦慮する声も聞こえる。

そのため,ハイパーCDUを利用した定植前の苗箱施肥に着目して,砂質土等の窒素肥沃度および陽イオン交換容量(CEC)の低い土壌を対象とした露地春まきねぎの施肥について検討した内容を紹介する。

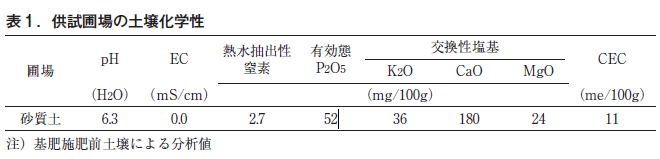

2.試験方法

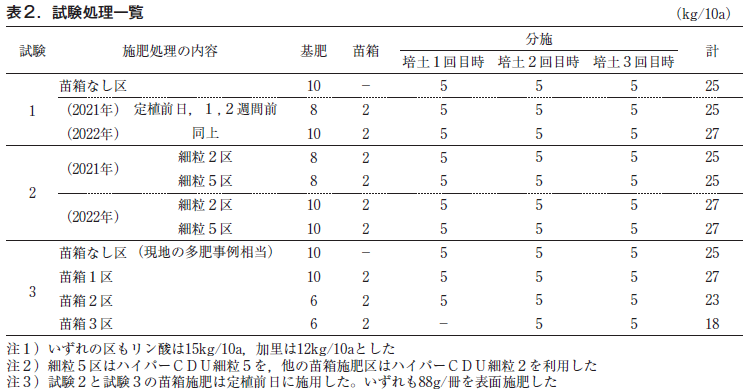

試験を行った圃場は北海道原子力環境センターの場内圃場で,熱水抽出性窒素が3mg/100g未満,CECが12me/100g未満の窒素肥沃度および陽イオン交換容量が低い砂質土である(表1)。露地ねぎの栽培は,栽植密度を条間1m×株間5cm×2粒/株の40粒/㎡とし,苗筒に日本甜菜製糖株式会社製チェーンポットCP303(264 株/冊)を利用した。苗箱施肥は特記がある区を除き,ハイパーCDU細粒2を利用し88g/冊を表面施用し,定植後換算で2kgN/10aとした。

ハイパーCDU細粒2は窒素成分量30%で,CDU(アセトアルデヒド縮合尿素)の肥効期間を20~30日に調整した緩効性窒素肥料である。CDUは,2分子の尿素と2分子のアセトアルデヒドが環状化した化合物で,主に微生物分解によって分解(無機化)される肥料成分である。

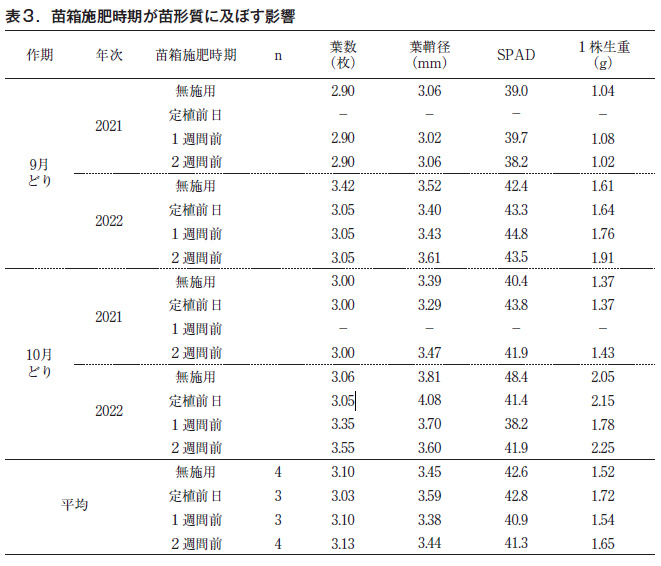

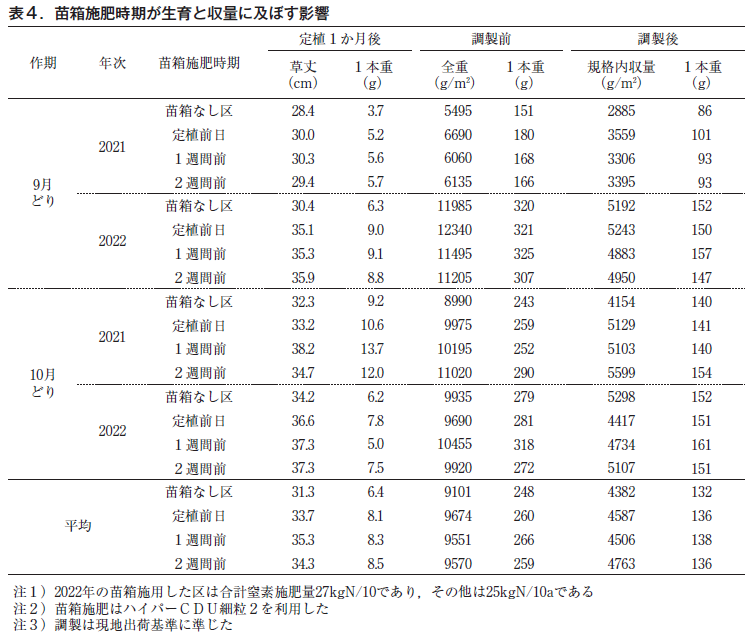

試験1は2021~2022年に苗箱施肥時期を無施肥,定植前日,1週間前,2週間前の4水準に設定し,2作期で実施した。

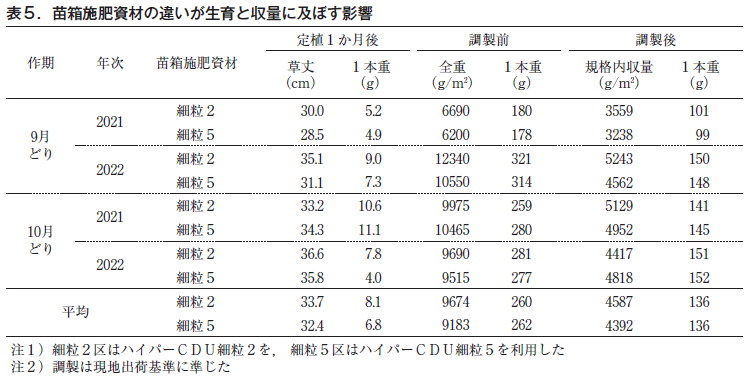

試験2は苗箱施肥資材比較試験としてハイパーCDU細粒2とハイパーCDU細粒5(肥効期間は30~60日)の比較を行った。苗箱施肥時期は定植前日とした。

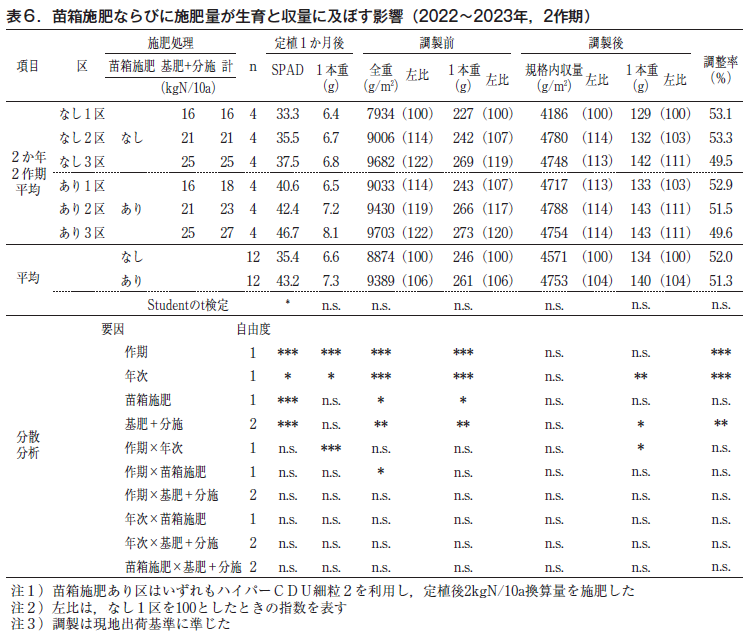

試験3は窒素施肥量試験として2022~2023年に表2の処理を2作期で実施した。

3.結果と考察

1)苗箱施肥時期の検討(試験1)

露地ねぎに苗箱施肥した場合に苗に肥料ヤケなど問題が生じないか,施肥時期はいつが良いのかを検討した。比較的溶出が早いハイパーCDU細粒2を利用した条件で,苗箱施肥は施用時期が定植2週間前から前日までの範囲において,苗形質は苗箱なし区と差が認められず,肥料ヤケも見られなかった(表3)。また,施用した施肥資材は苗箱表面に固着したまま,定植作業を行っても概ね散逸せず,定植した後は株元施用となった。そして,定植後の生育や収量について苗箱施肥した区は苗箱なし区を上回る傾向であった(表4)。また,施肥時期の差は認められなかった。

このように,ハイパーCDU細粒2を利用した苗箱施肥の施肥時期は定植2週間前から前日の範囲であれば,苗形質に問題が生じず,定植後の生育や収量への効果は同等であった。

2)苗箱施肥資材の選択(試験2)

露地ねぎの苗箱施肥に対し,窒素の肥効期間が異なるハイパーCDU細粒2とハイパーCDU細粒5の効果を比較した。定植1ヵ月後の草丈ならびに1本重は有意な差ではないものの,細粒2区が細粒5区を上回る傾向であった(表5)。その後の生育はいずれの区も問題が認められず,規格内収量ならびに調製後1本重は資材間差が判然としなかった。

初期生育を促進する観点から,苗箱施肥資材は溶出が早いハイパーCDU細粒2が適すると考えられた。

3)窒素施肥量の検討(試験3)

苗箱施肥と基肥と分施を組み合わせた施肥法の窒素施肥量を検討した。まず,定植1ヵ月後SPAD値は苗箱施肥あり群が苗箱施肥なし群よりも高い値を示した(表6)。また,窒素施肥量が多いほどSPADは高い値を示した。この時,「あり1区」は窒素施肥量が上回る「なし2区」よりも高いSPAD値であった。「あり2区」と「なし3区」も同様の関係であった。苗箱施肥資材の施用は基肥と分施の増肥よりも初期生育への効果が高いと考えられた。

調製前の全重ならびに1本重において,苗箱施肥あり群は苗箱施肥なし群よりも重く,窒素施肥量が多いほど重い傾向を示した。

調製後の規格内収量は苗箱施肥あり群は苗箱施肥なし群よりも重い傾向であったが,窒素施肥量は「なし1区」を除き,影響が判然としない頭打ち状態となった。このように,調製前全重と規格内収量は窒素施肥量による影響がやや異なる傾向を示した。この原因としては,調製前1本重が大きい個体は,調製によって廃棄される外葉が相対的に多く,調製率が低い傾向であったことが指摘できる。加えて,窒素施肥量が多い区において,奇形株(分げつ株)の発生が散発した影響も考えられる。

適正な窒素施肥量について検討するため,まず「なし1区」に着目した。その生育量は顕著に小さく,窒素養分が不足している様相であった。窒素施肥量は北海道の標準量(北海道施肥ガイドにおける,窒素肥沃度が低い土壌に対する窒素施肥対応量18kgN/10a)に準じて設定している。しかしながら,試験条件のような砂質土等の窒素肥沃度および陽イオン交換容量の低い土壌についての窒素施肥量の検討が必要と考えられた。

生産現場における露地ねぎの窒素施肥量は聞き取り調査の結果では25kgN/10aを超える多肥事例が少なくない。この多肥事例に相当する「なし3区」は規格内収量と1本重が「なし1区」を上回るものの,調製率が低く,生産効率の低下と調製作業や残渣処理の労力増加が懸念される問題が認められた。

そこで,調製率の改善と,規格内収量ならびに1本重の確保の両立が可能かどうかを検討した。表3に示した結果を区ごとに見ると,「あり2区」は窒素施肥量が上回る「なし3区」とほぼ同等の規格内収量と1本重で,定植1ヵ月後の生育と調製率は上回る傾向であった。「あり1区」も窒素施肥量が上回る「なし2区」とほぼ同等の規格内収量と1本重であった。

これらから,苗箱施肥を組み合わせた施肥法は慣行の基肥と分施のみの施肥法に比べて初期生育が良好で施肥効率が高い特性を有するため,窒素減肥しても初期生育や規格内収量を確保でき,減肥によって調製率を高くできると考えられた。

4)苗箱施肥の作業性と費用の検討

苗箱施肥は育苗床に設置したままのチェーンポット苗に対し,ハイパーCDU細粒2を定植前日までに施用する。施肥作業は育苗箱粒剤散布器や動噴など既存の機材が使用でき,専用の農機具を必要としない。施肥量は,264株/冊の苗筒を栽植密度20株/㎡で定植する場合,苗箱に88g/冊を施用すると,定植後に2kgN/10a換算となる。表面施用されたハイパーCDU細粒2は苗箱表面で固着し,そのまま定植されて株元施肥となる。この施肥量において,苗箱施肥によって生じる資材費は1840円/10aである。ただし,この資材費の増額は,減肥ならびに基肥が苗箱施肥分を調製して減ずる分の資材費減額によって相殺されることが見込める。このように,苗箱施肥は費用面の負担が軽微であると考えられた。

4.まとめ

砂質土等の窒素肥沃度および陽イオン交換容量の低い土壌における露地春まきねぎに対し,緩効性肥料(ハイパーCDU)による定植前の苗箱施肥を,化成肥料による基肥と分施の慣行施肥体系に組み合わせる施肥法は,初期生育や収量性の確保と減肥の両立が可能であった。

土のはなし-第38回

有機農業の養分源・堆肥生産の課題

-堆肥生産には労力と土地が不可欠-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

農地で作物を栽培すると農地の土にあった養分は作物に吸収され,その作物が収穫される時に農地から持ち出される。この収奪された養分を農地に補給しなければ,土の肥沃度は低下する。化学肥料が世の中に登場した19世紀より遙か前の時代,堆肥は農地から収奪された養分の補給に用いる養分移転資材として考え出された(詳細は本連載の第11回(2022年5月号)参照)。

今回は,有機農業でとくに必要な養分移転資材としての堆肥を生産し,積極的に利用するためには,労力や土地が課題となることを考える。

1.水稲作では養分の自然供給量が多く大量の堆肥を必要としない

世界で化学肥料が広く一般に利用されるようになったのは,第二次世界大戦後で比較的新しい話である。それ以前の主要な養分源は堆肥だった。ところが養分源である堆肥への依存度は,水稲作では小さく畑作では大きい。それはなぜか,まずは水稲作から見てみる。

水稲が栽培される水田は湛水状態に置かれる。この時,用水に溶け込んでいた窒素やカリウムなどの養分は,用水とともに水田へ自然に供給される。同時に湛水条件の水田は,酸素不足の還元状態になる。もともと土の中で植物が吸収しにくい形態だったリンや鉄は,還元状態になると吸収されやすい形態へ変化して有効化する。水田というシステムは,このような自然からの養分供給量が多い。このため養分を積極的に与えなくても,土の肥沃度は大きく低下しない。したがって,水稲作は土の肥沃度維持のために大量の養分源を必要としない。養分源としての堆肥への依存度が低いのはこのためである。水稲作で有機農業が成立しやすいのは,このような事情が一因だろう。

したがって,養分源としての堆肥を生産するための原料確保は,農地の外で育つ野草や雑草,さらに共有地(入会地)の落葉,落枝,下草や水田の畔草,イナワラなど,人の勤勉な労働で収集できる範囲の有機物で十分だった。わが国では,堆肥生産に家畜のふん尿を利用することも多くはなく,家畜は役畜としての利用が中心だった。

2.畑作は輪作が前提で家畜を利用した堆肥づくりで養分源を確保した

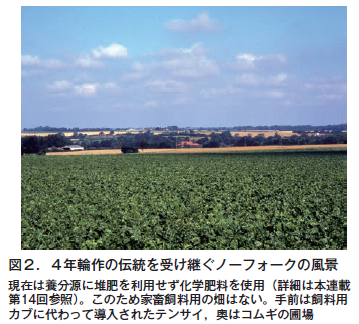

畑作では水稲作のような連作ができず,輪作が前提である。しかも畑には水田のように,植物養分が自然供給されるシステムがない。それゆえ畑への養分補給を怠ると,作物生産量は大きく低下する。このため,化学肥料が登場する以前では,養分源として堆肥に大きく依存していた。そこで,ヨーロッパを中心とする畑作地帯で考え出されたのが,家畜を積極的に利用することだった。最終的にたどり着いたのは,19世紀にイギリスで完成されたノーフォーク農法の4年輪作だった。

ノーフォーク農法では,家畜のエサとなる飼料作物(飼料用カブとアカクローバ)を栽培して土の中にある養分を吸収させ,次にそのエサを家畜に与えて,その家畜のふん尿という形態で養分を回収する。家畜は家畜舎で飼養するため,ふん尿の回収率も高い。最終的にそのふん尿を原料に堆肥を生産し,それを人の食料生産の畑(コムギとオオムギを栽培)へ与えて農場内での養分循環系を成立させた。堆肥という養分源を最大限に生かしたこの超集約的農法は,コムギ生産量をおよそ2倍にするほどの画期的な農法となった(詳細は前述した本連載第11回を参照)

3.ノーフォーク農法の原点はフランドルの格言

ノーフォーク農法発祥の地の対岸,ヨーロッパ本土のフランドル地方(現在のオランダ南部からベルギー西部,フランス北部地域)には古くから「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし,肥料なければ収穫なし」との格言がある。ヨーロッパの輪作で,養分源としての堆肥が果たす役割の大きいことをこの格言は物語っている。これはまさにノーフォーク農法の原点である。

この格言にはもう一つ重要な指摘がある。それは肥料となる堆肥の生産には,家畜のエサとなる飼料が必要であることだ。格言が指摘するように,人の食料ではなく家畜のエサとなる作物(飼料作物)を生産しなければ,養分源としての堆肥が生産できない。だからこそノーフォーク農法では,農場内の土地面積の半分を飼料作物生産に割り当て,飼料用カブとアカクローバを輪作に加えた。この飼料増産によって飼養できる家畜頭数が増え,それによって生産されるふん尿量も大きく増えた。こうして養分源としての堆肥の増産が可能となった。堆肥の増産は農地への投入量を増加させ,与える養分量が多くなった。その結果が,すでに述べたコムギ収量のほぼ倍増だった。

しかしそれを支えるために,農地の半分を養分源生産用地,すなわち家畜のエサ用の飼料作物栽培に割り当てる必要があった。これは養分循環によって土の肥沃度を維持し,高い作物生産を持続させるノーフォーク農法にとって,土地利用という面で大きな課題だった。人の食料生産の土地面積が農地の半分しかないからだ。

4.家畜を利用して堆肥生産するには家畜の飼料を生産する土地が必要

畑作で有機農業として一定の面積で作物生産する場合,養分源をどのようにして確保するかは重要な課題である。畑作であっても,ノーフォーク農法のように家畜利用の養分循環型で,土の肥沃度を維持しようとすれば,家畜飼養のための労力と,家畜の飼料生産のための土地が循環系内に必要となることを忘れてはならない。その土地で生産されるエサの量が,その農場で飼養可能な家畜頭数を決める。その頭数によってふん尿生産量が決まり,堆肥の生産量も決まる。まさに,フランドルの格言が指摘するとおり,「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし」なのである。

5.堆肥生産で増える労働負担をどうする

家畜を利用しない畑作であっても,有機農業が目指す養分循環型の作物生産では,養分源の堆肥は循環系外で生産されたものを持ち込むのではなく,自給すべき資材である。緑肥の利用や作物の収穫残渣を利用した堆肥生産で養分源を確保する必要がある。しかも使い勝手の良い完熟堆肥とするには,堆肥の切り返しなどの管理労力を必要とする。有機農業に取り組む農家が,その面積を縮小する最大の理由は労力がかかることだという(農水省,2022)。除草の他に堆肥生産で増える労働負担をどうするかも大きな課題だ。

農林水産省が2021年5月に立ち上げた「みどりの食料システム戦略」は,2050年までに有機農業を全耕地面積の25%,100万haに拡大することを目指すという。しかしこの面積へ養分補給するのに必要な有機質肥料生産のことを,熟慮されているのだろうか。はなはだ疑問である。