第769号 2025(R7) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和7年4月

本号の内容

§ニホンナシにおける発芽不良発生抑制を目的とした施肥体系の開発

静岡県農林技術研究所 果樹研究センター

果樹加工技術科

上席研究員 石川 隆輔

§土のはなし-第40回(最終回)

わが国農業者の高齢化は食料生産への不安要因

-高齢化歯止めの鍵は新規参入者支援-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

ニホンナシにおける発芽不良発生抑制を

目的とした施肥体系の開発

静岡県農林技術研究所 果樹研究センター

果樹加工技術科

上席研究員 石川 隆輔

1.はじめに

近年,ニホンナシでは春の発芽不良による開花の不揃いが多発しており,静岡県内でも問題となっている。この発芽不良は秋から冬にかけての気温が高くなることにより,樹の耐凍性が高まらず,気温低下時に凍害に遭うことで発生する。また,秋季の窒素施肥により花芽の窒素含量が高くなることで耐凍性の上昇が妨げられ,発芽不良を助長することも明らかとなっている(松本ら,2010;Sakamotoら,2017)。

腰替ら(2022)は,施肥を春季に行うことで発芽不良の発生を軽減し,果実品質への影響がないことを確認した。

本研究では,静岡県の慣行施肥体系および秋季施肥(10月)を行わない施肥体系が発芽不良の発生および果実品質,ならびに土壌窒素量に及ぼす影響を調査した。

2.材料および方法

(1)供試材料および栽培管理

試験には,静岡県静岡市清水区の本研究センター園地に植栽されているニホンナシ‘幸水’の12年生(2022年時点)を用いた。

‘幸水’の樹勢はやや弱程度であり,仕立て法は平棚の2本主枝仕立てとした。果実の着果は仕上げ摘果終了時に20cm間隔となるよう摘果を行った。

土壌は黄色土であり,排水性は悪く土壌物理性は不良と考えられた。また,試験園地は土壌改良のために,牛糞堆肥を毎年2t/10a施用し,試験期間中もすべての処理区に牛糞堆肥の施用を行った。

病害虫防除は静岡県落葉果樹振興協会が発行している梨栽培暦に従い実施した。

(2)施肥方法

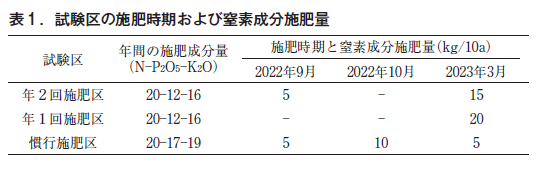

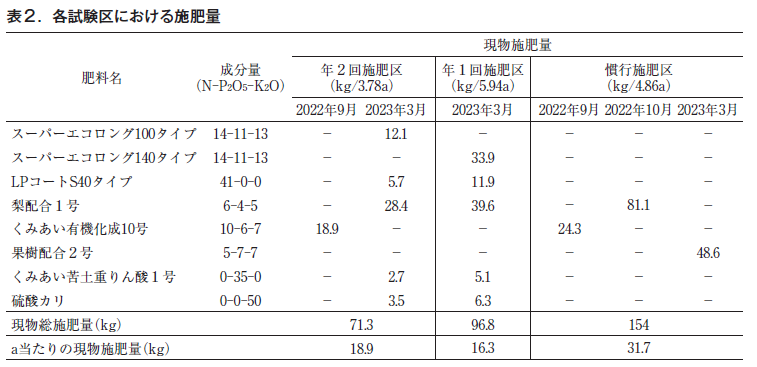

本試験では,年2回施肥区(9月,3月),年1回施肥区(3月)および慣行区(9月,10月,3月)の3区を設置し,各区3樹を試験樹とした。

年2回施肥区では,9月に有機化成10号,3月にスーパーエコロング100タイプ,LPS40タイプおよび梨配合1号を使用し,年間窒素成分施肥量は9月が5kg/10a,3月が15kg/10aとした(表1,表2)。

年1回施肥区では,3月にスーパーエコロング140タイプ,LPS40タイプおよび梨配合1号を使用し,年間窒素成分施肥量は20kg/10aとした(表1,表2)。

慣行施肥区では,9月に有機化成10号,10月に梨配合1号,3月に果樹配合2号を使用し,年間窒素成分施肥量は9月が5kg/10a,10月が10kg/10a,3月が5kg/10aとした(表1,表2)。

なお,年2回施肥区および年1回施肥区はリン酸とカリを補填するため,くみあい苦土重りん酸と硫酸カリを施用した(表2)。

供試した肥料は樹冠内部に手作業で散布した。

(3)発芽不良発生程度の評価

調査は各試験区3樹反復し,2022年11月から3月までの毎月,1樹から3本の長果枝(8から15芽の腋花芽が着生した当年枝)を採取した。

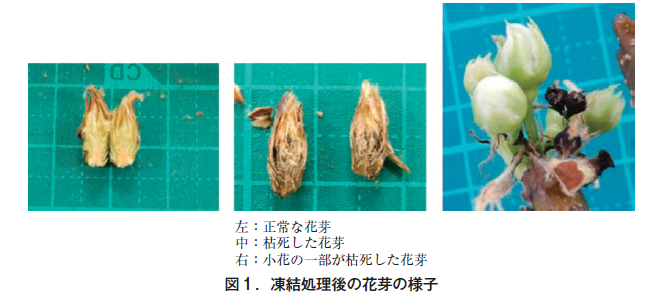

採取した長果枝は0℃で3時間の予冷を行った後,-5℃で16時間の低温凍結処理をした。本処理後,長果枝は0℃で3時間と5℃で5時間の解凍処理を行い,20℃に設定した室内で水挿しを行い,保管した。

調査は解凍処理から2週間後に行い,「枯死して生育が停止している芽」,「内部が褐変して今後枯死すると思われる芽」および「萌芽後に小花の一部が枯死している芽」を花芽の枯死として評価し(図1),全花芽における花芽枯死割合を算出した。調査結果は分散分析を行い,有意差があった月はTukeyの多重比較検定を行った。

(4)開花への影響評価

調査は各試験区3樹反復し,各樹の長果枝を無作為に10本選定し,腋花芽の開花を経時的に確認した。開花確認は花房(花芽)単位とし,花房の最初の花が開花した時点をその花房の開花日とした。

(5)土壌中の無機態窒素量の測定

土壌は各試験区3地点から採取し無機態窒素量を測定した。測定は2022年9月から2023年3月まで毎月行った。また,各処理区の測定値は月ごとに分散分析を行い,有意差があった月はTukeyの多重比較検定を行った。

(6)花芽の窒素含量の測定

調査は各試験区3樹反復し,各樹から無作為に3芽選定し,窒素含量を測定した。測定は2022年11月から3月までの毎月行った。また,各処理区の測定値は月ごとに分散分析を行った。

(7)果実品質の評価

調査は各試験区3樹反復し,各樹の単位樹冠占有面積(1㎡)当たりの収量(kg/㎡)と平均果実重を算出した。また,各樹10果を採取し,糖度,pHおよび果実硬度を測定した。

糖度およびpHは,果実の1/8程度を手押し式のジューサーを用いて搾汁し,果汁をポケット糖度計PAL-1((株)ATAGO)とペンタイプpH計SK-670PH((株)佐藤計量器製作所)を用いて調査した。果実硬度は,果実を縦に半分に切り,赤道部の2カ所を果実硬度計FT011(富士平工業(株))を用いて調査した。

各処理区の測定値は分散分析を行った。

3.結果

(1)施肥方法の違いが発芽不良発生程度に及ぼす影響

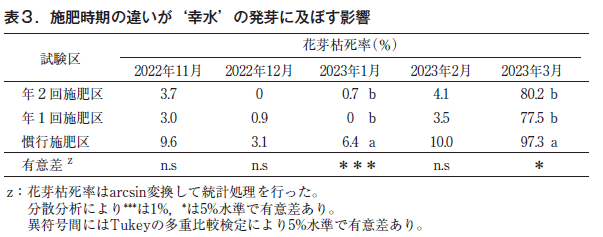

‘幸水’花芽の発芽不良の発生割合を表3に示す。1月および3月に採取した長果枝の花芽枯死率は,慣行施肥区に比べて,年2回施肥区および年1回施肥区が有意に低くなったが,11月,12月および2月に採取した長果枝では有意差はみられなかった。

(2)施肥方法の違いが開花に及ぼす影響

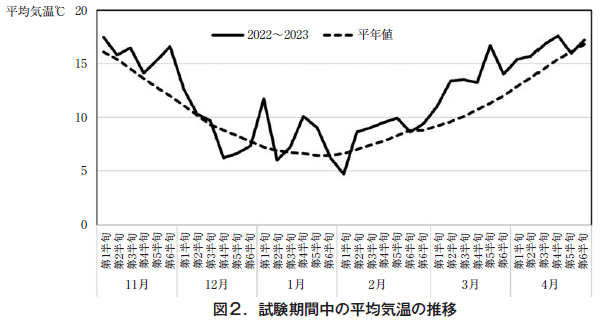

2022年11月から2023年4月の平均気温は12月中旬から2月上旬に平年を下回ることがあったが,全体的に平年を上回って推移した(図2)。

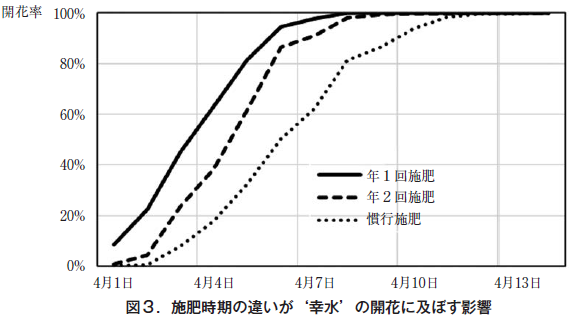

開花率20%から80%に達するまでの期間は,年2回施肥区および年1回施肥区で3日程度,慣行施肥区で5日程度となった(図3)。

すべての区において,花芽の枯死は確認されなかった(データ略)。

(3)施肥の違いによる土壌中の無機態窒素量の推移

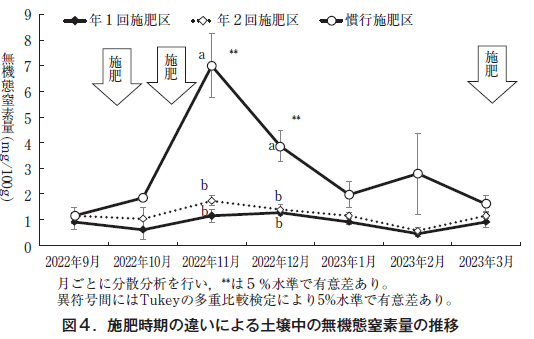

土壌中の無機態窒素量は,慣行施肥区の11月と12月で年2回施肥区と年1回施肥区と比較して有意に多くなった(図4)。

(4)施肥の違いが花芽の窒素含量に及ぼす影響

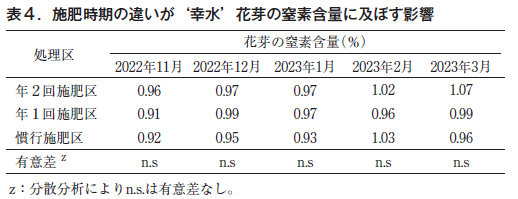

花芽の窒素含量は,すべての処理月で有意な差がみられなかった(表4)。

(5)施肥の違いが果実品質に及ぼす影響

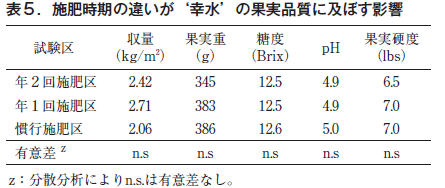

果実品質には施肥時期の違いによる有意な差はみられなかった(表5)。

4.まとめ

ニホンナシにおいて,施肥を春季に1回とする方法は凍害による発芽不良発生の軽減策として有効であることが明らかとなっている(腰替ら,2022)。

現在,本県ではニホンナシの発芽不良の発生は西日本に比べて少ない状況であるが,年々秋冬季の気温が高くなる傾向となっているため,今後増えていく可能性がある。

本試験では,年2回施肥(9月,3月)と年1回施肥(3月)によるニホンナシ‘幸水’への影響を調査した結果,両区とも慣行施肥区に比べて発芽不良の発生が低くなり(表3),開花のばらつきが少なくなる傾向となった(図3)。また,年2回施肥区と年1回施肥区の果実品質は慣行施肥区と差がないことから,施肥時期の変更による果実への影響はみられないことが明らかとなった。 さらに,耐凍性の低下の原因となる秋冬季の土壌中の無機態窒素量は年2回施肥区と年1回施肥区とも慣行施肥区よりも低くなることが明らかとなり,発芽不良の発生を抑制できることが示唆された。

以上のことから,本県における秋季施肥(10月)を行わない施肥体系はニホンナシ‘幸水’の発芽不良の発生軽減策として有効であると考えられる。

5.引用文献

●松本和浩・加藤正浩・竹村圭弘・田辺賢二・田村文男(2010)

秋季の窒素施肥量がニホンナシの耐寒性と脂質含量に及ぼす影響.

園学研.9(3):339-344

●Sakamoto, D.,K. Fujikawa, T. Sakaue, H. Inoue,A. Ito, T.Moriguchi, A, Higashi and T. Sugiura.(2017)

Application of livestock waste compost as a source of nitrogen supplementation during the fall-winter season cause dead flower buds in Japanese pear ‘Kosui’

Hort. J. 86:19-25.

●腰替大地・坂上陽美・阪本大輔・杉浦裕義・木﨑賢哉・内野浩二・杉浦俊彦(2022)

施肥時期改善による露地栽培ニホンナシの発芽不良発生軽減技術の検証.

園学研.21(4):433-440.

土のはなし-第40回(最終回)

わが国農業者の高齢化は食料生産への不安要因

-高齢化歯止めの鍵は新規参入者支援-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

今回は連載の最終回。土から少し離れ,日本の農業が将来「老衰」で立ちゆかなくなる可能性と,それを打開する鍵は,若者の農業への新規参入を支援し,促進することにあると訴えたい。

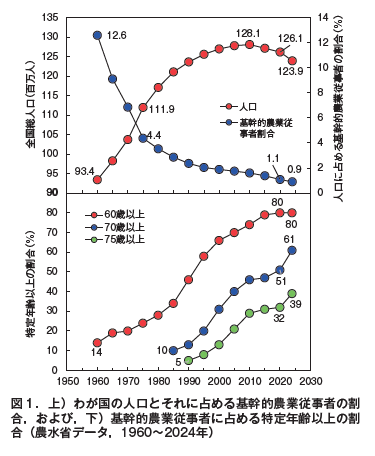

1.基幹的農業従事者は人口の1%を下回る

わが国は,高度経済成長時代(1955年から1973年ころまで)に人口が急増した(図1–上)。その後,2010年まで人口増加が継続し1.28億人でピークとなった後,減少に転じた。ところが,日常的に農業を自営する人(基幹的農業従事者。以下では基幹農業者と略)は1960年以降,一方的に減少している。とくに人口急増の高度経済成長期に著しい。すなわち,1960年の基幹農業者は1,175万人(人口比12.6%)だったが,75年には489万人(人口比4.4%)にまで大きく減少した(図1-上)。人口比でみると,75年は60年の実に3分の1にまで落ち込んだことになる。

この期間に農業から工業などへ人が移動したことは明らかである。同時にこの期間は,わが国の食料自給率(カロリーベース)が60年の79%から75年の54%にまで,20%以上の急激な低下を示した時期と重なる。農産物は輸入し,工業製品の輸出で経済成長が推進された結果である。

基幹農業者の減少傾向はその後も変わらず,2024年には1960年のわずか9%の111万人,人口比では1%を下回ってしまった(図1-上)。

2.基幹農業者でも進む高齢化

わが国は高齢化が加速している。基幹農業者も例外ではない。基幹農業者は減少と同時に高齢化が進み,基幹農業者に占める60歳以上の割合が,1960年には14%だったのに対し,2024年は80%に達している(図1-下)。

とくに直近の2020年から24年の変化が興味深い。すなわち,60歳代以上の割合は20年以前と異なり,この4年間は増加が停滞した(図1-下)。一方,この期間に割合が大きく高まったのが70歳以上で,75歳以上もそれ以前より高まっている。この事実は,60歳未満の基幹農業者が十分に補充されずに高齢化が進行したことを示している。これが単に一時的な現象なのか,この傾向が持続するかは注意深く見守る必要がある。

基幹農業者の平均年齢は,データがある1995年の59.6歳から2024年の69.2歳まで,まさに一貫して高まっている。このままでは,わが国の農業はあと30年もしないうちに,「老衰」で機能しなくなる可能性もなくはない。

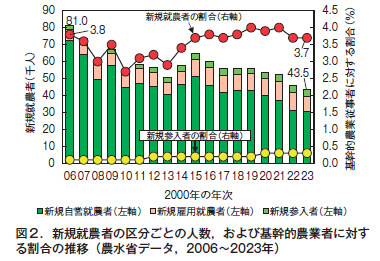

3.新規就農者の減少傾向が止まらない

わが国農業の「老衰」を防ぐには,若年層の新規就農者を増やすことにつきる。しかし,新規就農者は2006年に81.0千人だったにも関わらず,23年には43.5千人にまで半減した(図2)。ただし,基幹農業者も減少したため,基幹農業者に対する新規就農者の割合は,15年以降,3.8%内外で大きな変化はない(図2)。

新規就農者は,以下の3区分からなる。すなわち,①新規自営農業就農者(個人経営の農家の世帯員で,調査前の1年間の生活が自営農業への従事を主とする者。以下,新規自営就農者と略),②新規雇用就農者(調査前1年間に新たに法人等で常雇いとして雇用され,農業に従事した者),③新規参入者(土地や資金を独自に調達し,調査前の1年間に新たに農業経営を開始した者)である。

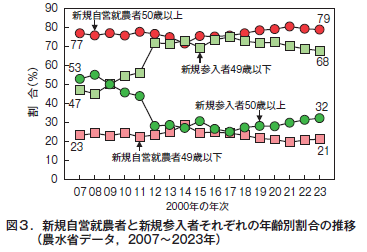

新規就農者の大部分は新規自営就農者である(図2)。新規自営就農者は親から継承した担い手とみなせる。新規自営就農者のうち50歳以上の割合は,2007年77%から23年の79%までほぼ変化していない(図3)。基幹農業者の親は高齢化しながらも,子への経営移譲時期に大きな変化がなかったのだろう。そもそも基幹農業者自体が減少しており,それを継承する新規自営就農者に増加傾向はない(図2)。しかも50歳以上が中心で,基幹農業者の高齢化の歯止めにならない。

4.新規参入者は極めて少ない

一方,新規就農者のうち新規参入者は比較的若年層(49歳以下)の割合が多い(図3)。新規参入者のうちの若年層割合は2012年以降,およそ70%内外で高止まりしている。したがって基幹農業者の高齢化を止めるためには,新規参入者の増加が必須である。しかし新規参入者は,2006年の2.2千人から23年に3.8千人になったに過ぎない(図2)。これは基幹農業者のわずか0.1~0.3%でしかない。これでは基幹農業者の高齢化を鈍化させることすらできないだろう。なぜ新規参入者が増えないのだろうか。

5.新規参入の障害-資金と農地の問題

農業が身近でない都会出身者でも,農業に憧れ新規就農を目指す若者がいる。そういう若者に私は多く接してきた。ただ彼らがいざ新規参入という時,難題は資金調達や農地取得だった。

資金は,国や自治体から様々な支援策(経営開始資金,青年等就農資金,経営発展支援事業など)が用意されている。しかしこれらの受給認定にはそれぞれに条件があり,現実には資金調達は容易ではない。支給要件を緩和して,新規参入者が融資や補助金を受けやすくする必要がある。

農地は国民の食料生産の基盤で貴重な社会資本である。それゆえ,農地を適切に保全するために農地法が制定されている。農地を取得するには,取得のための要件を満たした上で,農業委員会の許可をもらう。実際の取得で大きな課題は,土地価格である。わが国の農地価格は欧米各国に比べ7~30倍も高い(農水省,2010)。

こうした難関をくぐり抜けて夢を叶えた若者達こそが,わが国の基幹農業者の若返りを実現する担い手である。彼らの支援は極めて重要である。

謝辞

本連載記事を,4年間にわたってご愛読いただいた読者の皆様に心から感謝致します。また執筆原稿を丁寧に校閲して下さった各位,執筆を励まして下さった編集部の皆様に,深甚なる謝意を表したいと思います。ありがとうございました。