第771号 2025(R7).06発行

PDF版はこちら

§「苗箱まかせ」を活用した「次世代型省力・低コスト・安定多収栽培技術」へのモデルチェンジ(1)

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

§水稲ワンタッチ肥料「ひとまきくんシリーズ」

改良による環境負荷低減の取り組み

-減プラスチック被覆尿素Jコートへの切り替えに向けて-

JAあいち経済連

技術主管 池田 彰弘

「苗箱まかせ」を活用した「次世代型省力・低コスト・

安定多収栽培技術」へのモデルチェンジ(1)

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

1.現在の稲作の課題について

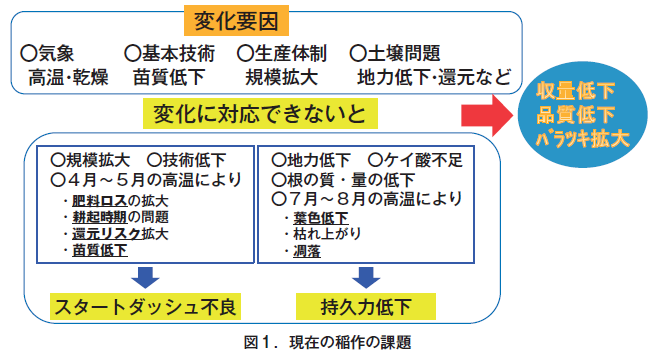

現在の稲作の課題には,常態化するリスクとして①気象(高温,乾燥),②基本技術の省略(苗質低下),③生産体制(規模拡大により,きめ細かな対応が困難),④土壌問題(地力低下,還元リスクの増大)などがあげられ,これらの課題に同時に対応できないと収量・品質低下,圃場間・内および年次間の収量・品質のバラツキの拡大発生が常態化してくる。収量・品質低下,圃場間・内および年次間バラツキの要因として,スタートダッシュ(初期生育)不良と持久力低下(後期凋落)があげられる(図1)。

さらに,農家の収益性の向上を図る視点から,増収×単価(一等米)×面積(規模拡大)×コストカットを実現できる肥培管理法(省力・低コスト・多収栽培「次世代型多収栽培技術」)を開発および普及することが必要である。そのためには,現在の稲作の課題であるスタートダッシュの良化と持久力の向上を同時に達成可能な技術を,常態化するリスク(気象,基本技術省略,規模拡大,地力低下,還元リスク)に対応できる型にモデルチェンジする必要がある。

次に,各課題を検証して,課題に対応するモデルチェンジのための技術を考えてみる。

課題1:気象(高温,乾燥など),生産体制,土壌の変化に対応したモデルチェンジ

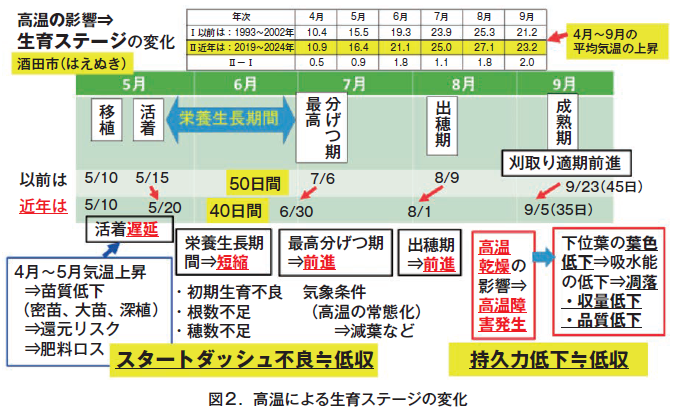

稲作期間中の気温の上昇により,生育ステージが変化している。図2には山形県の庄内地域における品種「はえぬき」の気温の変化とそれに伴う生育ステージ(活着,最高分げつ期,出穂期,成熟期)の変化について示した。「はえぬき」の作付が開始された頃(1993年~2002年,以下以前と表記)と近年(2019年~2024年,以下近年と表記)における稲作期間(4月~9月)の平均気温を比べると,4月で0.5℃,5月で0.9℃,6月で1.8℃,7月で1.1℃,8月で1.8℃および9月で2.0℃と近年で各月とも大きく上昇している。平均気温の上昇に伴い,出穂期は,以前の8月9日が,近年では8月1日に前進している。出穂期の前進と共に最高分げつ期も前進し,移植後の活着は近年では苗質低下や還元リスクの増大によって遅延する傾向である。そのことによって活着から最高分げつ期までの栄養生長期間が以前の50日間が,近年では40日間に短縮している。このことは,スタートダッシュの不良は低収に直結していることを示している。さらに,出穂期から成熟期(出穂期以降の積算気温950℃到達日)までの期間も以前の45日間から近年では35日間に短縮していることから,短い期間で登熟が可能な登熟能を向上させる技術や登熟に不利な2次枝梗籾数を少なくする籾構成へのモデルチェンジも極めて重要となっている。

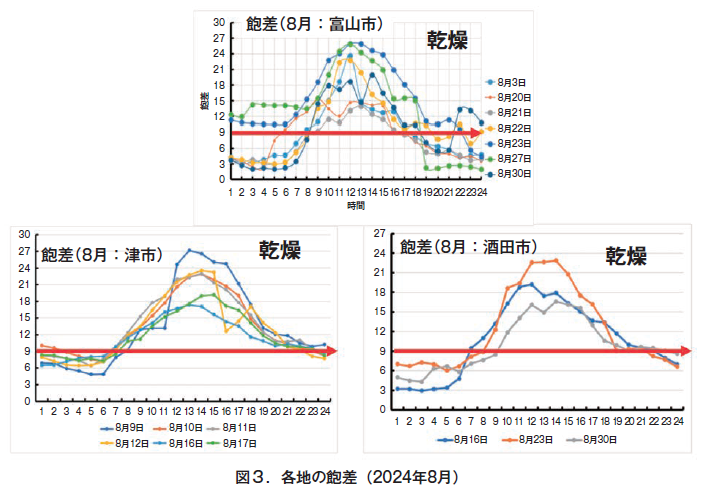

高温登熟に加えて乾燥圧が高くなっている。気温と湿度から求める乾燥の指標である飽差は気温が30℃を超えると平均湿度が70%以下で乾燥が強いことを示す9以上になる。近年,登熟期間に飽差が9以上の乾燥状態になっている地域が多くなっている。図3には2024年8月(登熟期間)における山形県酒田市,富山県富山市,三重県津市の飽差9以上の日の1時間毎の飽差を示した。各市とも飽差9以上の日が増加していることを示し,従前の高温対策に加えて乾燥対策を導入しないと登熟が停滞し,収量・品質低下に直結することを示唆している。

高温+乾燥リスク(飽差など)の常態化による乾燥に強い「稲づくり」へモデルチェンジ

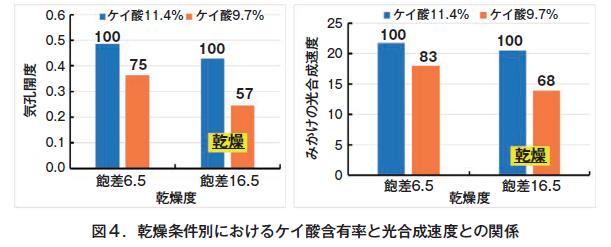

葉身のケイ酸含有率が低い場合,乾燥度が高まると,気孔開度が低くなり(気孔を閉じる),二酸化炭素の吸収量が減少して,結果的に光合成速度も低下し,光合成で生産される炭水化物量が減少する(図4)。

このことから高温+乾燥条件下では以下の対策が重要となってくる。

①根の吸水能の向上のためには,苗質の向上や還元の抑制によって初期生育を良化させ,根数を確保する(根数は初期生育が決める),適期に中干しを実施して直下根の確保,間断潅水によるうわ根を確保する(登熟根の確保),および作土層を確保して根の伸長する領域の確保(耕深)が必要である。

②稲体からの水分ロスを軽減するためにケイ酸で稲体の表面(葉身と籾殻のクチクラ層)をコーティングして水分ロスを少なくすることが必要で,ケイ酸質資材の施用は必須な技術である。近年,還元リスクの高い圃場が多くなっているので,施用するケイ酸質資材は鉄を含有する資材が有用である。

高温が水稲に及ぼす影響のひとつとして水分ストレスに伴う水分生理の阻害があげられている。それに関連して,稲体からの蒸散に関しては以下のような知見がある。平沢ら(1987)は,水稲は吸水が蒸散に追いつかず葉身の水ポテンシャルが低下すると気孔を閉じて蒸散を抑制することを報告している。間藤ら(1991)は,ケイ酸を多く含む葉身では気孔以外からの蒸散が少ないため,葉身の水ポテンシャルを維持することで気孔開度を高く保つことが可能であることを明らかにしている。藤井(2002)は,ケイ酸含有率の高い水稲では葉身中の水分量が多く保持され,気孔の開放程度が大きく,二酸化炭素の取込みが抑制されないことにより,止葉のみかけの光合成速度は日中高く維持されることを報告している。これらのことは,ケイ酸施用による稲体ケイ酸濃度の増加は,葉身の水分を維持することに有効であり気孔の開放程度の向上に効果を及ぼすことを示唆している。

(参考文献)

平沢正・荒木俊光・石原邦 1987.水稲の吸水速度と蒸散速度の相互の関係について.日作紀,56,38‒43.

間藤徹・村田伸治・高橋英一 1991.イネへのケイ酸施用が有用である理由.土肥誌,62,248‒251.

藤井弘志 2002.水稲の生育・収量・食味に及ぼすケイ酸の効果.日本土壌肥料学会編 ケイ酸と作物生産,p. 39‒76.博友社,東京.

高温・乾燥登熟条件下におけるシンク能のモデルチェンジ

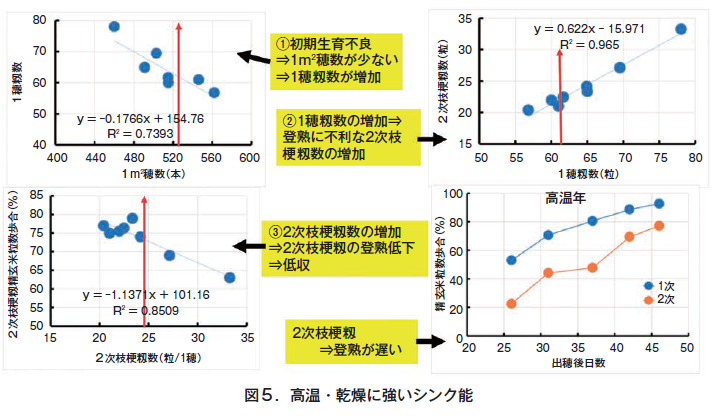

高温・乾燥は登熟に不利な条件であるので,シンク(籾数)能も高温・乾燥条件に対応できる籾数構成にモデルチェンジする必要がある。そのためには,初期生育を良化して1㎡当たり穂数を優先にして,1穂籾数を適正な範囲内でコントロールすることが登熟能の低い2次枝梗籾数を少なくすることになる。シンク能の評価として,量的評価(1㎡籾数を適正にすること)と質的評価(登熟能の高い1次枝梗籾を中心にした籾構成)が重要となる(図5)。

持続的窒素供給(うわ根で吸収する持続的窒素)の重要性

高温条件で品質低下した事例では,①8月(出穂期以降)に葉色が淡かったので後期栄養が不十分であったこと,②出穂後の高温によって,結果的に窒素栄養が不足したこと,③肥料不足(後期栄養),④例年通りの窒素施肥では,高温年は窒素栄養が不足したことが報告されている。以上より,高温登熟条件下では,登熟中期以降に葉色の低下が発生すると稲体が老化し品質・収量低下を助長することから,「うわ根」で吸収させる表層施肥で,窒素の少量多回数追肥が高温条件下での品質低下などに極めて効果的であることを示唆している。しかし,生産体制が規模拡大化して,農家数が減少・高齢化の現状の中では,上記のような少量多回数追肥を実施するのは難しいと考えられる。

現実に対応が可能な施肥法としては,一番新しい根である「うわ根」で窒素を吸収させる「苗箱まかせ」と側条施肥による全量基肥があげられる。持久力を維持するには,登熟期間中の葉色の維持期間が長いこと,下位葉の葉色の低下が少ないことが必要であり,その視点から,穂揃期以降も「苗箱まかせ」由来窒素が少しずつイネに吸収されているので下位葉の老化圧力が低くなる。窒素供給が不足するとイネが必要とする窒素が下位葉から上位葉への転流促進により送られるので,下位葉の老化圧が高く,下位葉の枯れあがり,後期凋落,収量・品質低下となり,特に高温年はその傾向が強くなる。地力の高い水田では地力由来の窒素供給があり,下位葉の老化圧は低いと考えられるが,近年の水田では,根量の不足,還元の進行などにより下位葉の老化圧が高くなっていることが想定される。

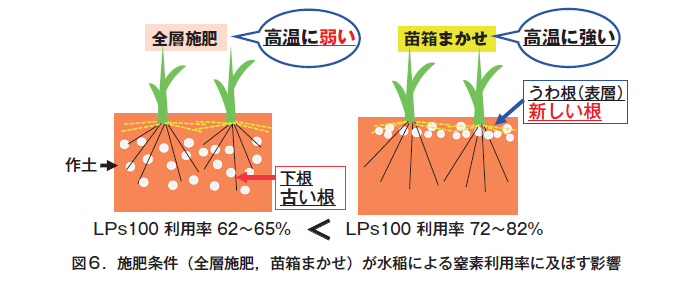

全層施肥の場合,高温条件では,下位葉の葉色低下,根の活力低下や不適切な水管理で,根の吸収能力が低下することが想定されるので施肥窒素利用率が低下しやすいと考えられる。一方,出穂期以降にも少量ずつ窒素が溶出する被覆肥料の持続的窒素供給は,一番新しい根である「うわ根」で吸収されることから,適切な水管理がなされれば高温条件下でも施肥窒素利用率が高く維持されると考えられ,「うわ根」で窒素を吸収させる「苗箱まかせ」や側条施肥による全量基肥は,高温が常態化する状況下では有利な施肥法と考えられる(図6)。

課題2:スマート農業への対応

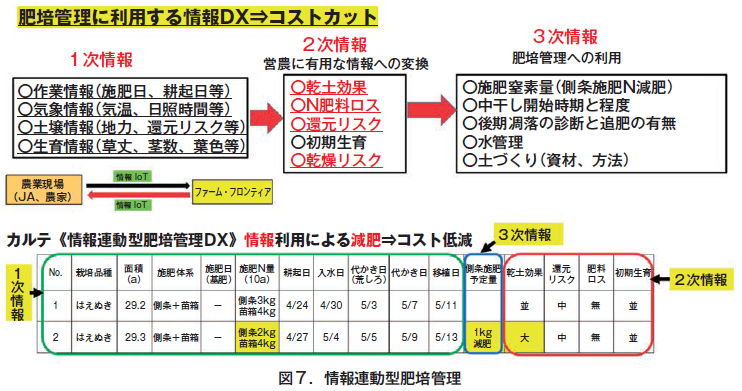

スマート農業(情報)の利用による肥培管理の効率化とコスト低減のため圃場毎のカルテシートを肥培管理および土づくりについて作成し,作業・気象・土壌・生育などの1次情報を入力して,営農に必要な2次情報へ変換して肥培管理に利用できる3次情報を活用する方法(情報DX)もこの肥培管理には組み込んでいる。

〇情報連動型肥培管理

水田圃場ごとに,情報により施肥量と対策の決定を行う。その手順は①各種作業,気象情報から乾土効果,還元リスク,肥料ロス,初期生育の情報を入手し,②乾土効果から側条施肥窒素量を決定(乾土効果大で,窒素1㎏/10a減肥:コスト低減),③還元リスクが高い場合は水交換の実施,④肥料ロスが大きい場合は追加の窒素施肥の準備等の対応を実施する(図7)。

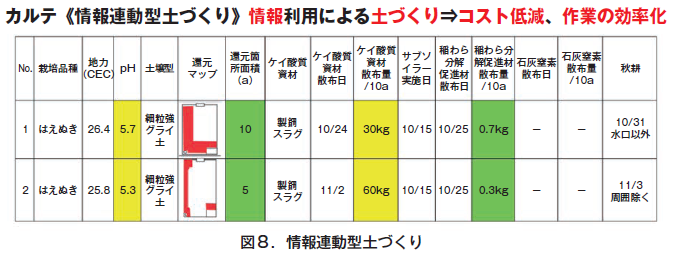

〇情報連動型土づくり

圃場の見える化により不良個所がわかるように,圃場図をカルテシートに記録しておく。水田圃場ごとに,必要な対策を選択して実施する。①ケイ酸質資材の選択(還元リスク⇒製鋼スラグ肥料),②還元マップに基づき,不良個所だけに稲わら分解促進材をピンポイント施用,③圃場の状況に対応してサブソイラ,秋浅耕の実施を選択する(図8)。

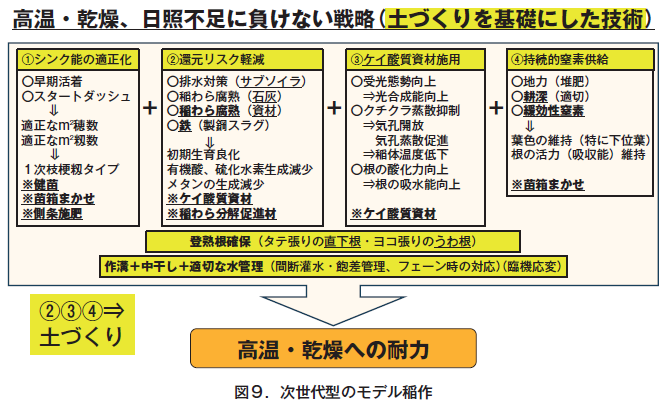

常態化した気象リスクに負けない稲作=「次世代型のモデル稲作」

近年の高温と乾燥条件(登熟期間)が常態化している時代では,高温および乾燥に耐性を有するイネ(高品質,増収)を創出するため「スタートダッシュ」と「持久力」が重要である。「スタートダッシュ」と「持久力」を同時に実現するために必要な技術は,「スタートダッシュ」に関与する「側条施肥」および「苗箱まかせ」,「持久力」に関与する「苗箱まかせ」の組合せ施肥が有用である。さらに,ケイ酸質資材施用,還元リスクの軽減,根づくりおよび適切な水管理を必須な技術として加えた肥培管理の普及が必要である(図9)。

「普及に当たって考慮すべき視点」

〇変化要因(気象,地力低下,基本技術の省略,肥料費高騰など)が多様化し大きくなっているので,高温障害を軽減する要素を品種,気象条件,地力,肥培管理等の視点から総合的・時系列で見直しを行い,変化に対応した技術の検討など研修による技術対応能力の向上を図る。

〇シンク能の適正化を図るためには,初期生育の良化「スタートダッシュ」により,㎡穂数を適正に確保した1㎡籾数の適正化による1次枝梗タイプ(2次枝梗籾が多いと不利)への誘導が重要である。スタートダッシュ効果を有する「側条施肥+苗箱まかせ」の組合せが有用な施肥法である。

〇登熟根の確保が重要で,後期凋落は根に起因する事例が増加している。登熟根である「直下根」と「うわ根」の確保を図ることが必要(適切な中干しと間断潅水による根の確保)であり,メタン発生抑制優先の中干しの延長や不適切な中干しによる大ヒビの発生は断根による吸水能の低下を引き起こすので,登熟期間の吸水能が低下し,稲体の老化を促進し,高温条件下では致命的である。

〇高温条件下では,持続的少量窒素供給が必須である。この視点からは,「苗箱まかせ」が極めて有用で省力的な技術であり,規模拡大や農業従事者の減少や高齢化等の課題に対応できる技術である。2023年・2024年の高温条件下でも「苗箱まかせ」によって葉色が高く維持されており,特に,根の吸水能と関係の深い下位葉の葉色が維持されている。葉色が高いと根の吸水能を示す出液速度が高くなるので,登熟後半における葉色の確保が重要である。

〇還元リスクの軽減を図る(還元強い⇒活着遅延⇒根の伸長遅延・抑制⇒強勢茎が確保できない⇒根量不足と不適切なシンク能)。還元リスクを軽減する技術の導入として排水対策,製鋼スラグ(酸化鉄を含有するケイ酸質資材),稲わら(セルロース)の分解を促進する酵素資材などの施用が必要である。還元リスク条件下でも初期生育の良化を図ることができる「側条施肥+苗箱まかせ」も極めて有用な手法であると考えられる。

〇高温条件下では,ケイ酸による受光態勢の良化(葉の直立性の向上),比葉重の向上(葉身の厚さ),根の酸化力向上(吸水能の向上)および気孔の開放による蒸散の促進(稲体温度の低下)の役割を有するケイ酸質資材の施用は,肥料として必須である。圃場の還元リスクも拡大しているので酸化鉄を含有する製鋼スラグ系のケイ酸質資材が有用である。ケイ酸含有率の低いイネ⇒蒸散量が減少⇒気孔閉鎖⇒光合成能低下,下位葉への受光量の低下⇒下位葉の光合成能の低下⇒根への炭水化物の供給不足⇒根の活力低下⇒凋落⇒収量・品質低下。

〇高温による被害を軽減するには,情報を利用した土づくり,圃場毎の課題に対応した対策の導入,カルテ管理による効率化が必要である(その情報として,ドローンセンシングは極めて有用で,視覚的(精度高く)に評価可能)。

①側条施肥+苗箱まかせ(点滴効果)によるスタートダッシュで早期に必要とする茎数を確保(下位分げつ)することで適正な㎡当たり穂数の安定的確保。

②生育調節(深水,中干し)を十分に行うことが可能となり,結果として1茎当たり乾物重の重い茎の確保(茎質の強化)と登熟向上に必要な登熟根(直下根・うわ根)の十分な確保,高いソース能(光合成能)と適正なシンク能(㎡当たり籾数)の確保。

③苗箱まかせによる持続的な窒素供給と効率的な土づくり効果(ケイ酸,還元抑制)による生育後期の持久力(後期凋落の抑制,窒素栄養の維持)の向上。

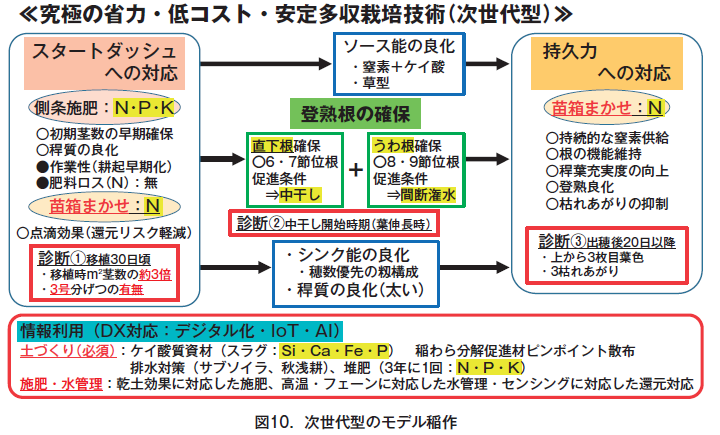

≪現状の稲作の弱点の克服≫

上記の①,②,③の次世代型栽培技術を適用することによって,現状の稲作の反応である初期生育,根の伸長が不良で必要な茎数確保が遅れ,中干しなどの生育調節も適期対応が不十分になり,結果として根量が抑制され,生育後半の窒素供給不足も重なり,葉色低下や枯れあがりが発生し,気象災害(高温など)に脆弱な体制を変革することが可能となる(図10)。

水稲ワンタッチ肥料「ひとまきくんシリーズ」

改良による環境負荷低減の取り組み

-減プラスチック被覆尿素Jコートへの切り替えに向けて-

JAあいち経済連

技術主管 池田 彰弘

はじめに

愛知県では水稲全量基肥栽培が現地展開して既に30年が経過した。穂肥施用労力からの解放に加え,施肥効率の高さに基づく施肥窒素量の低減と安定した収量・品質が認識された結果,急速に導入面積が増加し,現在では水稲作付面積の80%以上で使われ,本県水稲栽培に欠くことのできない技術となっている。

一方,全量基肥用ワンタッチ肥料に配合された被覆尿素肥料の被膜殻が河川や海洋沿岸部で散見される事例が報告され,環境への影響が懸念されてきた。これを受けて,肥料団体,全農等では2030年に向けて,①被覆肥料の被膜にプラスチックが含まれていることの周知,②浅水代かき,網による回収などプラスチック被膜殻の流出抑制対策の周知と実施,③プラスチック削減,不使用の新たな技術開発と普及を目標にしたロードマップを提示した。

JAあいち経済連でも県と協力しながら,これまで同様の収量・品質を確保しつつ,被膜の環境放出低減を目指した全量基肥栽培技術について現地試験を進めてきたので,その概要を紹介する。

2.愛知県での全量基肥栽培技術の開発経緯

愛知県での被覆尿素肥料(LPコート肥料)を使用した栽培試験は県農総試で1978年から始まったが,当初開発されていた肥料は窒素溶出が放物線を描く,いわゆるリニア型タイプだけの配合で生育初期が過繁茂になる傾向があった。その後,穂肥代替えが可能なシグモイド型タイプの開発を受けて1988年から移植時期や品種特性に応じたLPコート肥料の日数タイプや配合比の検討が精力的に取り組まれるようになった。その後,場内試験の結果を踏まえ,1991年から県農総試,普及所,経済連,農協を構成メンバーとした協議会において極早生品種「コシヒカリ」,中生品種「葵の風」,「あいちのかおり」用全量基肥肥料の実用化を目指した現地試験が各農協管内で実施された。試作肥料の窒素配合は,①根付肥効用の速効性肥料が2割,②地力が低く,また肥持ちも悪い本県の土壌条件を踏まえた地力補完用リニア型LPコート肥料が3割,③穂肥肥効用のシグモイド型LPコート肥料が5割の3種配合であった。試験水田では概ね穂肥を省略しても従来の分施法と同等の収量,品質が確保されることが実証された結果,1993年より「ひとまきくん」のペットメームで「コシヒカリ」を対象とした早生用,「あいちのかおり」・「葵の風」を対象にした中生用のBB配合ワンタッチ肥料の市販化が決定された。当初の肥料は全層施肥用2銘柄だけで,肥料価格も通常体系に比べやや高くなることから,大規模専業農家への導入はやや緩慢で,兼業農家中心に活用され始めた。しかし,農地集約による経営規模拡大が進むに伴い,省力的な技術として急速に普及拡大していった。その後,他の品種へ対応した肥料開発や側条施肥,V溝直播など新しい栽培体系への対応要望があがり,現在では24銘柄以上のBB配合ワンタッチ肥料が供給され,実用化技術として広く現地に定着している。

3.ノンプラスチック型全量基肥栽培の可能性

近年,多くの県でプラスチック不使用の目的でUF,IB,CDU,硫黄コート等の化学合成緩効性肥料を用いた全量基肥栽培が検討され,一部でその実効性が報告されてきている。経済連においても県農総試の協力を仰ぎ,UF,スーパーIB,グッドIB について,肥効の継続性並びに成熟期での残肥率等を検討の上,UFを用いた全量基肥肥料栽培試験を行うことにした(データ略)。

栽培試験はコシヒカリを対象として,現状のワンタッチ肥料のLPコート肥料由来の窒素量(全窒素の8割)をUF(1.7モル品)に置換したノンプラスチックワンタッチ肥料(UF置換肥料)を試作し,2農協管内の現地栽培農家ほ場3か所において栽培試験を行った。なお,隣接するほ場に慣行ワンタッチ肥料(慣行肥料)で栽培する対照を設置し,肥料以外の管理は同じとした。

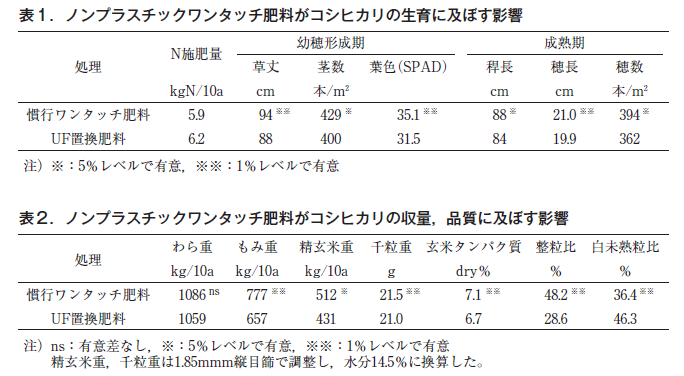

UF置換肥料での初期生育は概ね順調で必要な茎数を確保できたが,幼穂形成期頃には慣行ワンタッチ肥料に比べてやや劣り,葉色も淡く,その傾向は成熟期でも継続していた(表1)。

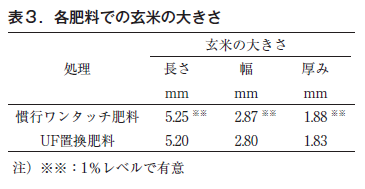

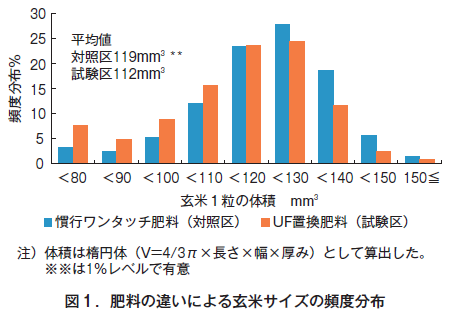

表2に各肥料の収量及び品質に及ぼす影響を示した。わら重は慣行肥料と同等であったが,精もみ重,精玄米重,千粒重はUF置換肥料で有意に低くなった。食味に係わる玄米タンパク含量はUF置換肥料で低くなったが,慣行肥料のタンパク含量も食味を悪化させる程の高さではなかった。玄米品質をみると,慣行肥料に比べてUF置換肥料で整粒比が低い反面,白未熟粒比が高くなる傾向が認められた。玄米の充実度を判断するため,玄米の長さ,幅及び厚みを確認したところ,表3に示したように全ての項目で慣行肥料>UF置換肥料であった。さらに各試験地のそれぞれの肥料区の玄米(各試験地2000粒/処理)について楕円体(V=4/3π×長さ×幅×厚み)として体積分布を見たところ,図1に示したようにUF置換肥料の分布が小さい方に偏る傾向を示した。このような状況から判断すると,試作した全量基肥肥料では玄米充実に係わる穂肥肥効の欠如が示唆される。

一方,近年の高温登熟により白未熟粒増加が問題視される中,その対策として穂肥肥効を増強することにより白未熟粒低減効果が認められている。このような状況下で,リニア型肥効が主体の化学合成緩効性肥料では十分な穂肥肥効を確保することは困難であり,安定した収量,品質を実現し得る全量基肥肥料としては不十分ではないだろうか。

4.LPコート肥料からJコート肥料へ

近年,被膜殻のプラスチック含量をLPコート肥料(肥料全体の約5%)より40%低減したJコート肥料(約3%)が開発され,肥効タイプもLPコート肥料とほぼ同様のラインナップが出揃ってきた。Jコート肥料の特徴は肥料成分解放後の被膜が耕起等の物理圧により崩壊し易く,それにより浮上し難くなった点である。

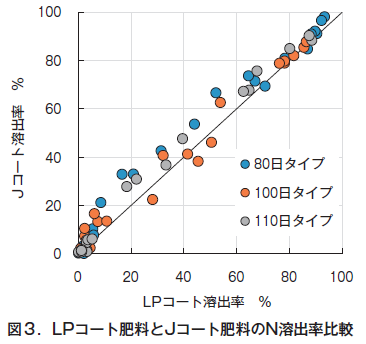

そこで「コシヒカリ」及び「あいちのかおり」を対象とし,各品種に応じたLPコート肥料が配合されている極早生用及び中生用慣行ワンタッチ肥料をJコート肥料に置き換えた試験肥料(Jコート置換肥料)を試作し,現地栽培農家ほ場において栽培試験を実施した。隣接する慣行ワンタッチ肥料(慣行肥料)栽培と比較したところ,表4及び表5に示したように生育,収量及び品質等に大きな差は認められず,慣行肥料の肥効タイプに近似するJコート肥料への置き換えにより,栽培特性を変化させずにプラスチック投入量削減が可能になることが実証された。

5.シグモイド型肥料の溶出パターン確認

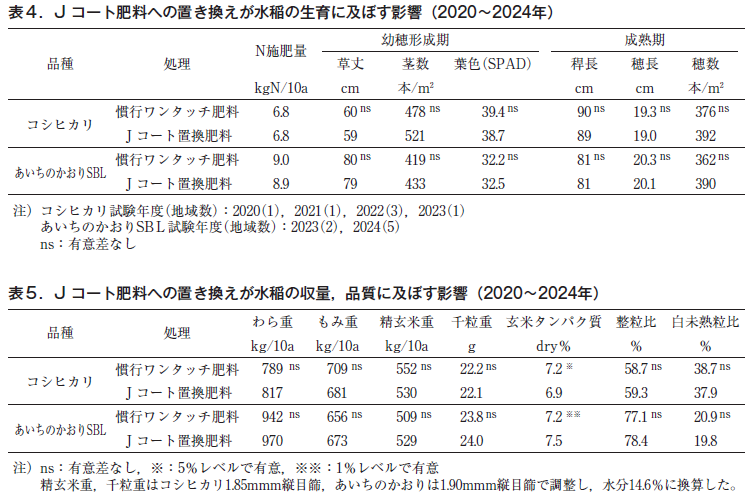

全量基肥栽培を成立させる施肥ポイントの1つは幼穂を順調に分化,充実させる穂肥肥効をシグモイド型肥料で供給することにある。愛知県では主要な品種・作期に応じて80日タイプ,100日タイプ及び110日タイプのシグモイド型肥料が用いられている。このため,2021~2024年かけて複数ほ場での肥料埋設試験を実施してLPコート肥料及びJコート肥料の窒素供給パターンを確認した。

図2に各埋設地の地温から算出した25℃変換日数と溶出率の関係を示した。それぞれの日数タイプのLPコート肥料及びJコート肥料は年次に係わらず概ね近似した肥効を示していた。各肥料の溶出タイプは25℃水中での80%溶出日数で示さ れているが,埋設試験では各肥料ともに日数タイプに比べて10日程度遅くなっているようである。これが25℃水中と実際のほ場条件(25℃換算)との肥料溶出パターンの差異であるならば,新規の配合肥料作成時には埋設試験による溶出特性の確認が必要であると思われる。

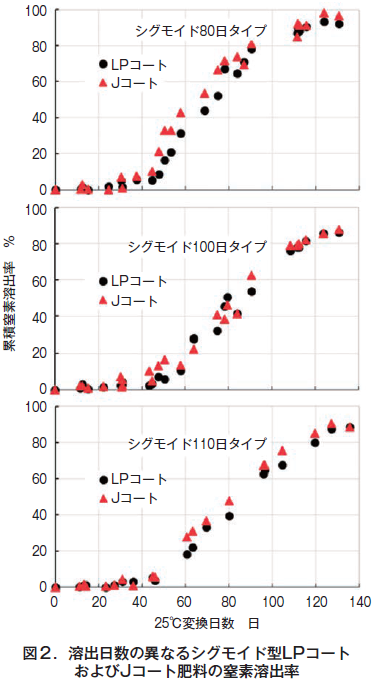

図3に同一回収時点でのLPコート肥料とJコート肥料との溶出率を示したが,Jコート肥料の方が若干前倒し肥効になっている傾向が伺え,この傾向は80日及び110日タイプでやや大きいようである。肥料のメーカースペックをみると100日タイプの溶出抑制期間がLPコート肥料,Jコート肥料ともに約45日程度とされているのに対して,80日及び110日タイプの溶出抑制期間がLPコート肥料に比べてJコート肥料で5日程度短くなっていることが前述した溶出特性に影響している可能性がある。しかし,解放後の期間溶出量には大きな差はないと思われ,Jコート肥料に置き換えても穂肥肥効供給には支障がないと判断した。

6.Jコート肥料の被膜殻浮上性

Jコート肥料の置き換えは,単に投入プラスチック量削減を目的としたものでなく,水田からの被膜殻排出抑制を真の目的としている。

本来は栽培実証水田で浮上性の確認をするべきではあるが,ほとんどの現地水田ではLPコート肥料の使用来歴があり,明確な評価をすることが困難である。そこで,溶出試験と同様に肥料原体を封入した不織布袋を埋設し,翌年の代かき前に回収した。なお,水稲栽培後は畦畔に埋設し直し,耕起によるダメージは受けないようにした。

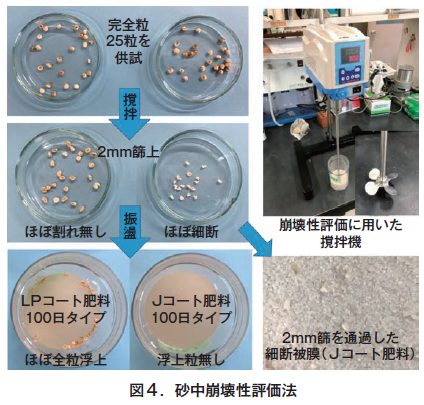

回収後,目視で被膜ダメージを受けていない粒について砂中崩壊性評価法で被膜の崩壊性,浮上性を評価した。表6,図4に示したようにJコート被膜の崩壊率はLPコート被膜に比較して明らかに高く,Jコート被膜が物理圧によってダメージを受け易いことが伺える。一方,浮上率はLPコートで明らかに高く,被膜の物理圧に対する強度が被膜殻浮上に大きく関与していることは明白である。実際の耕起での被膜ダメージについては検証していく必要はあるが,現状のワンタッチ肥料に使われているLPコート肥料をJコート肥料へ置き換えることにより被膜殻の系外流出抑制に寄与する可能性は高いと思われる。

7.おわりに

JAあいち経済連では県との連携のもと,水稲のワンタッチ肥料に含まれるLPコート肥料のJコート肥料への置き換えを進めていく方針である。2025年産水稲作には一部農協でコシヒカリ移植用銘柄が置き換わる予定で,2027年産までに水稲用全銘柄へのJコート化が完了する計画である。また,本県水田では水田単作体系が減り,小麦,ダイズ作を加えた2年3作体系が主流となってきている。これら輪作田では水稲以外にもLPコート肥料を利用した配合肥料の導入が進んでいるが,現在,小麦用ワンタッチ肥料でのJコート肥料への置き換え検討を進めており,これらが水田からの肥料被膜殻流出防止に効果が上がることを期待したい。