別冊特集号 2025(R7).07発行

PDF版はこちら

「土のはなし」別冊特集号によせて

前 ジェイカムアグリ株式会社 技術顧問

松中 照夫

本誌で4年間連載された「土のはなし」がこの度,特集号として1冊にまとめられた。編集部のご厚意に心から感謝したい。1冊にまとめるにあたり,「土のはなし」の内容を7つのテーマに整理し,章立てした。

第1章は「作物にとってよい土であるための条件」である。「土づくり」で目指すべき土を具体化するため,よい土であるための4つの条件を,数値目標を含めて提示し,解説した。第2章は「堆肥と化学肥料」。堆肥の有効利用と,とかく誤解されがちな化学肥料を正しく理解してもらうための情報を提供した。第3章「植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き」は,植物の養分吸収のしくみや,作物の品質に関わる窒素の働きを述べている。第4章「土のでき方と地球上での役割」では,土が地球上の生命を育み,その土は環境がつくることを論じた。第5章「農業に起因する環境問題」は,農業という人間活動,中でも農地に与えた窒素の環境への悪影響を紹介した。第6章「劣化する世界の土」は,土の劣化の最大要因が不適切な人間活動であることを話した。第7章「有機農業と慣行農業」では両者の優劣を論じるのではなく,それぞれの養分源の課題を指摘した。連載最終回では,老齢化するわが国農業の将来を考えた。この連載記事40回を通して,私の土への思いを読者の皆さんが読み取っていただけるなら,この上ない喜びである。

ご愛読いただいた皆様に改めて感謝致します。毎回の原稿を点検していただいたご校閲者の方々,執筆を激励して下さった編集部の皆さん,ありがとうございました。

目 次

第1章 作物にとってよい土であるための条件

第 1 回 よい土とはどんな土か

第 2 回 よい土の条件 物理的性質−その1 根を支える土の厚み

第 3 回 よい土の条件 物理的性質−その2 土の硬さはどのようにしてきまるのか

第 4 回 よい土の条件 物理的性質−その3 断面でわかる排水の良否

第 5 回 よい土の条件 物理的性質−その4 適度に水を保持し排水もよい土とは

第 6 回 よい土の条件 化学的性質−その1 土の酸性度(pH)

第 7 回 よい土の条件 化学的性質−その2 酸性障害がでる土とでにくい土

第 8 回 よい土の条件 化学的性質−その3 適度に含まれる作物の養分

第 9 回 よい土の条件 化学的性質−その4 土が養分を保持するしくみ

第10回 よい土の条件のまとめ−どんな土でも必ずよくなる−

第2章 堆肥と化学肥料

第11回 堆肥は養分移転資材として登場した−養分の補給方法を考える−

第12回 堆肥の効果の現れ方と土の条件−土の黒さが決め手−

第13回 有機物資材の種類とその効果−C/N比が要点−

第14回 養分源が堆肥から化学肥料へ変化する時代−その歴史的経緯−

第15回 化学肥料だけしか使わない畑のコムギの生育−堆肥だけの畑と比べる−

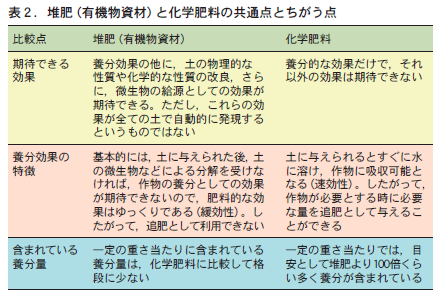

第16回 堆肥と化学肥料,その効果を比べる−共通点とちがいは何か−

第3章 植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き

第17回 植物が水と養分を吸収するしくみ−必要な物質を吸収し,不要な物質は排除する−

第18回 植物が難溶性物質を吸収するしくみ−根から溶解を助ける物質を分泌する−

第19回 吸収された窒素がタンパク質になるまで−植物は必要なアミノ酸をすべて自給する−

第20回 農産物のおいしさに影響するタンパク質と炭水化物はトレードオフの関係

第4章 土のでき方と地球上での役割

第21回 「土は生きている」といわれるのはなぜ?−土は生き物なのか

第22回 地球上の生命を育み,地球環境を保全する土の役割

第23回 原始地球に土はなかった−こうして地球に土が誕生した

第24回 土は環境の産物である−風化と生物の作用が岩石から土をつくる

第5章 農業に起因する環境問題

第25回 農業が環境破壊の始まり−人間活動と環境との関わり−

第26回 農業と環境問題−その1 わが国の窒素循環の問題点

第27回 農業と環境問題−その2 農地由来の窒素による水質汚濁

第28回 農業と環境問題−その3 農地由来の窒素による大気汚染 アンモニア揮散

第29回 農業と環境問題−その4 農地由来の窒素による大気汚染 一酸化二窒素排出

第30回 農業と環境問題−その5 農業由来の温室効果ガスと地球温暖化

第6章 劣化する世界の土

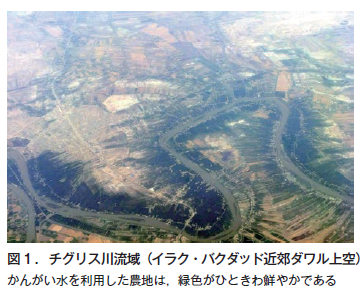

第31回 危機に瀕する世界の土−その1 古代文明の崩壊と土の劣化

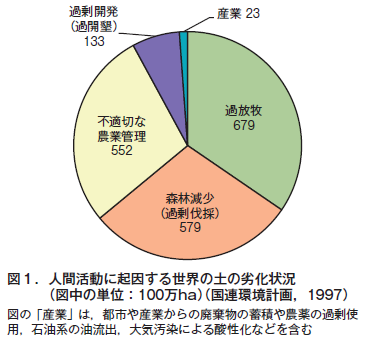

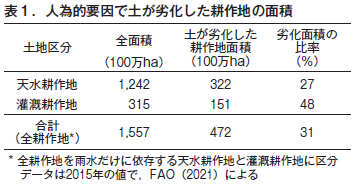

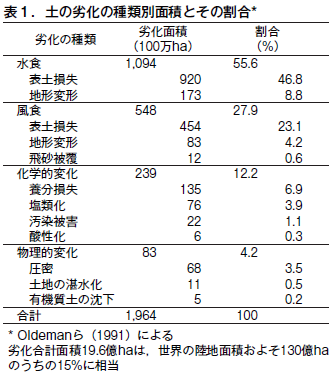

第32回 危機に瀕する世界の土−その2 不適切な人間活動が土を劣化させる

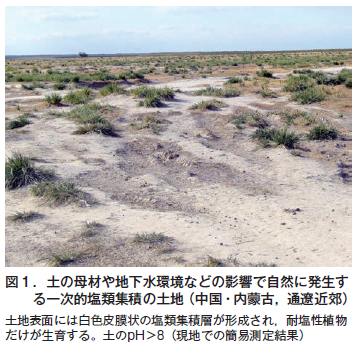

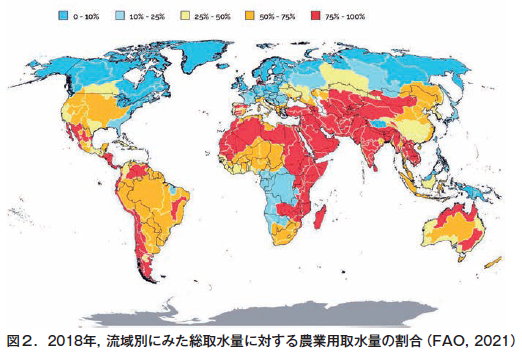

第33回 危機に瀕する世界の土−その3 塩類集積による土の劣化とそのリスク

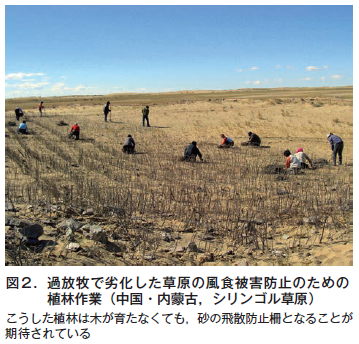

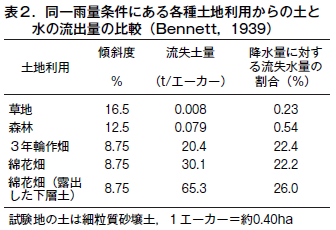

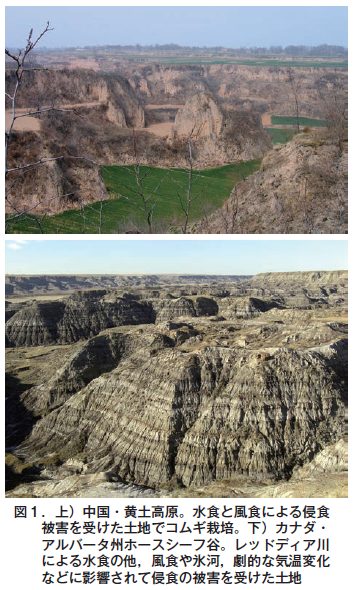

第34回 危機に瀕する世界の土−その4 侵食による土の劣化

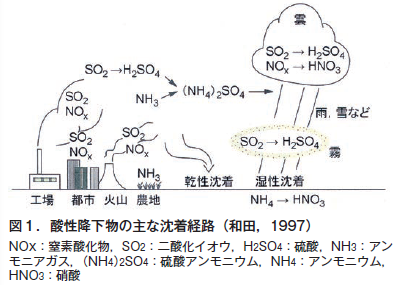

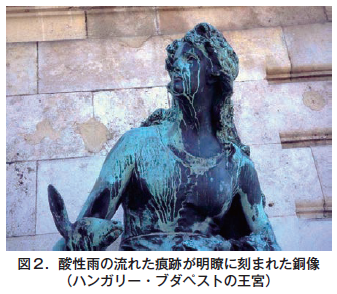

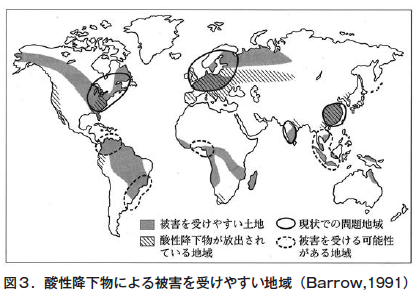

第35回 危機に瀕する世界の土−その5 酸性雨による土の劣化

第36回 先進国経済が途上国の土や資源を収奪する−その現実と環境破壊の事例から学ぶこと−

第7章 有機農業と慣行農業

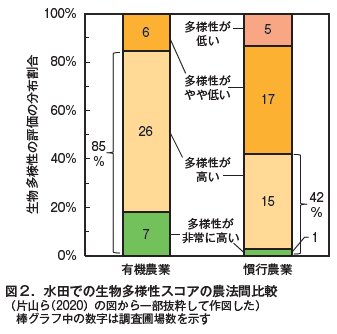

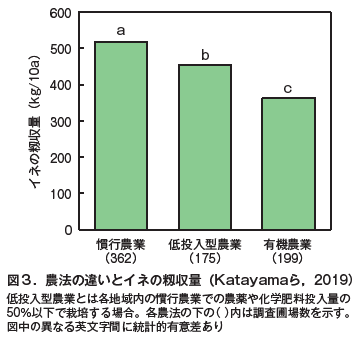

第37回 農地は作物を栽培する土地である−農地で生物の多様性をどう考える−

第38回 有機農業の養分源・堆肥生産の課題−堆肥生産には労力と土地が不可欠−

第39回 慣行農業の養分源・化学肥料の課題−原料の資源枯渇や生産のエネルギー問題−

連載のおわりに

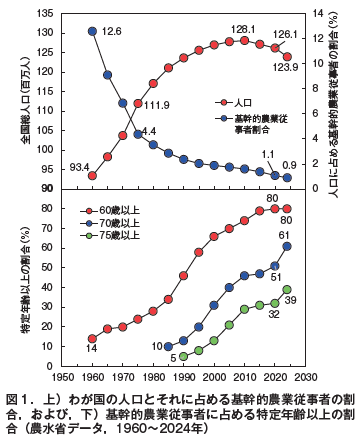

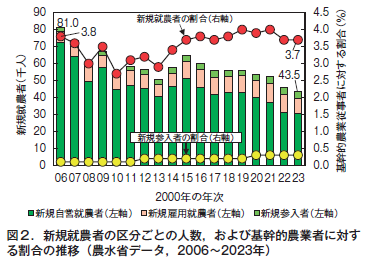

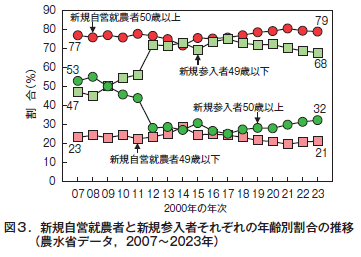

第40回 わが国農業者の高齢化は食料生産への不安要因−高齢化歯止めの鍵は新規参入者支援−

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第1回 よい土とはどんな土か

令和3 (2021) 年 5月号 (第730号)

今月号から,「土のはなし」としてしばらく連載させていただくことになった。本誌の他の記事のような技術情報とはやや趣を異にし,土にまつわる情報を読み物風に提供したいと思う。

まずは,農業関係者がしばしば語る「よい土」とはいったいどんな土なのか,それを話題に取り上げる。

1.ベテランシェフは見ただけで「よい土」というのだが…

かれこれ10年くらい前の春,北海道ニセコ・羊蹄山麓の農場を,札幌の有名ホテルのベテランシェフと共に訪問したことがある。ジャガイモの植え付けをしているところだった。テレビのレポータがその畑をみてどう思うかと私達に問いかけてきた。そのベテランシェフは,即座に「この畑で取れるジャガイモは美味しいに決まっています。この黒々とした軟らかな土を見ればわかるでしょ。むせかえるこの土の匂いは,ゆでると粉がふくホクホクのジャガイモがとれることを約束しています。」と語ったのだ。その場にいた私には,土を見ただけでいとも簡単に「美味しいジャガイモがとれる」といえるのが不思議だった。

私はシェフがジャガイモの美味しさを決めるほど土を大切に考えてくれることが嬉しかった。しかし,だからといって「黒くて軟らかな見た目のよい土」がジャガイモの美味しさと生産量を決めるとはどうしても思えない。見た目で決まるなら,手数のかかる土の断面調査や土壌診断などをわざわざしなくてもよいことになってしまう。

2.堆肥をたっぷり入れた土やミミズが多い土が「よい土」なのか

農家の方々にどんな土が「よい土」なのかといった話題をもちだすと,決まって出てくる言葉がある。「堆肥をたっぷり与えている土がよい土でしょう」とか,「よい土かどうかは,ミミズがたくさんいるかどうかでわかる」といったことだ。

堆肥をたっぷり与えることで「よい土」ができるなら,畜産農家で堆肥が過剰に生産されても困ることはないだろう。畜産農家であっても農地があるだろうし,そこに思う存分与えれば「よい土」ができることになる。問題は「たっぷり与える」の「たっぷり」とは,いったいどのくらいの量なのか,その最も重要なことを「たっぷり」という言葉でごまかしている。「ミミズがたくさんいるかどうか」というのも同じである。仮にミミズが多ければよい土だとしても,「たくさん」とはいったいどれくらいなのか。そこがはっきりしていないと,その土がよいのか悪いのかを判断することはできないはずだ。

3.もともと土によいも悪いもない

19世紀ころまで,「土は地殻の表面を覆う細かく砕かれた岩石からなるやわらかな物体」という程度の理解であった。この考え方に異を唱えたのが,ロシアの若き地質学者ドクチャーエフ(1846〜1903)だった。彼はロシアの大地を北から南までおよそ1万kmも踏破し,土の断面を観察した。そして,寒い地方や暖かい地方,それぞれに特徴ある土の断面ができていることに気づいた。

彼は,土の原料となる岩石の種類やその場所の気候,動植物,地形など様々な要因の相互作用によって土ができあがり,できた土は時間とともに変化していくと考えた。一定の環境条件が与えられると,土の原料となる岩石が同じなら同じ土ができあがる。しかし,原料が同じであっても,環境条件がちがうとできあがる土はちがってくる。それは,土をつくりあげるうえで重要な役割を果たす生物の働きかけが環境によって大きくちがうからである。ドクチャーエフは,まさに環境が土をつくるということに気づいたのだ。

こうしたドクチャーエフの考え方にしたがえば,与えられた環境でできあがった土に対して,よいとか悪いと価値判断することはできない。その環境でできる土はその土だけだからである。

一方,農業に関係する私たちが「よい土」あるいは「悪い土」と判断するのは,作物を栽培するという暗黙の前提条件があり,その条件に対して作物の生育が阻害されることなく栽培できるかどうかという判断基準にしたがって決めている。その基準がちがえば,農業にとって「よい土」であっても,大きなマンション建築の基礎となる土としては「悪い土」であるかもしれない。土それ自身がよかったり悪かったりするのではない。人が価値判断しているにすぎない。

では,その作物の生育を阻害しない土,すなわち作物生産にとってよい土とはどんな土なのか。

4.作物生産にとってよい土であるための4条件

それは,次の①から④の4条件を満たすことができる土であると私は考えている。すなわち,

①作物の根を確実に支えることができるように,厚く軟らかな土が十分にあること,②適度に水分を保ち,なおかつ適度に排水がよいこと,③土が極端な酸性やアルカリ性を示さないこと,④作物に必要な養分を適度に含んでいること,である。ここで①と②は土の物理的な性質に関わる条件,③と④は土の化学的な性質に関わる条件である。

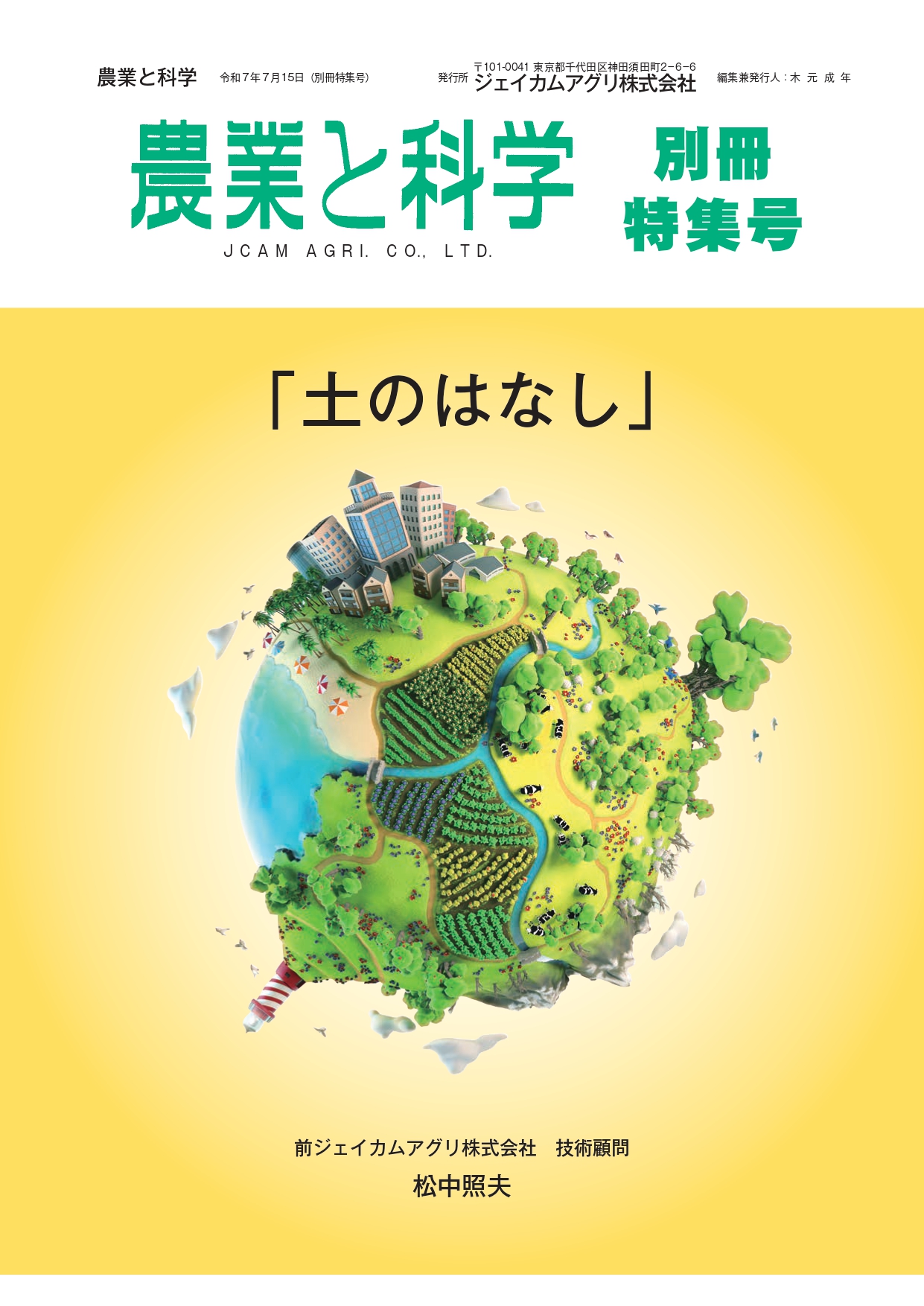

ただし,上記の記述では具体的な指標となる数値情報がないので,それぞれの条件を満たすかどうかを判定することができない。その具体的指標を含めて,作物生産にとってよい土であるための4条件を表1にまとめた。

それぞれの条件や指標についての解説を,次号以降でおこなう予定である。期待して欲しい。

5.土の生物的性質についての考え方

ところで,上記の4条件を提示すると,しばしば尋ねられることがある。それは,この4条件に土の生物的な性質(微生物から動物まで)についての条件が含まれないのはなぜかということである。その理由を限られた紙面で完全に説明するのは容易ではない。しかし,少なくとも以下のことは指摘できるだろう。

生物の土の中での生活に,上記のよい土であるための4条件は,いずれも大きな影響を与える。しかし,その4条件を満たすことが,土の中の生物たちの生活に悪影響を与えるとは考えられない。このため,よい土であるための条件に土の生物的な条件を加えていないのである。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第2回 よい土の条件 物理的性質−その1

根を支える土の厚み

令和3 (2021) 年 6月号 (第731号)

先月号では作物生産にとってよい土であるための4条件とその目標値を提示した。今月以降,その4条件それぞれについて解説していく。今回は,最初の条件,すなわち土の物理的性質にかかわる条件の一つ「土の厚みと硬さ」から,厚みをとりあげて考えてみたい。

1.まずは,土を掘ってみる

先月号で,札幌の有名ホテルのベテランシェフが,土を見ただけで美味しいジャガイモがたくさん収穫できると発言したことを述べた。しかし,私にはそんなことを言う勇気がない。作物を栽培する圃場(家庭菜園でも同じ)に立って土を上から眺めていても,作物の根が育つ土の中のことはまるでわからないからだ。土の中のことは掘ってみなければわからない。まずは,その圃場で作物の生育が平均的な場所を選び,スコップを使って自分の力で土を掘ってほしい。

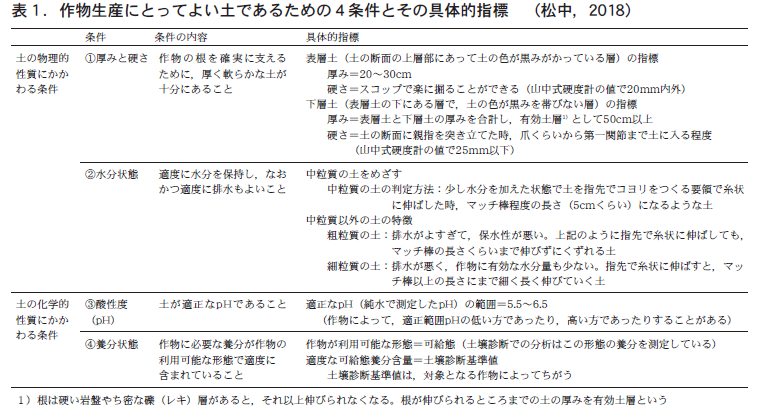

掘る深さは1mが目安。太陽を背中に受けるようにして掘る(図1) 。ただなんとなく掘るのではなく,自分に対して正面となったところは,土の表面から垂直に壁状にすることに気をつける。

この壁状となったところを土の「断面」という。

土をスコップで掘っている時,スコップから伝わってくる土の硬さや感触を記憶しておいてほしい。土を楽に掘れるかどうかは,次回に予定している「土の硬さ」の条件と関わりがあるからだ。掘っている途中で土が硬くて掘れなくなるとか,石ころ(礫=レキ)がゴロゴロ出てきて掘れないということになったら,そこで作業を終了する(図2) 。

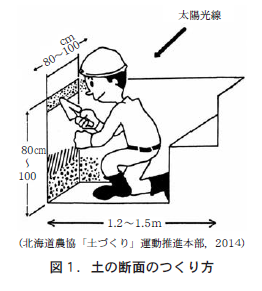

2.土には2種類の厚みがある

土の断面を眺めると,断面の上部に黒色を帯びた土の層と,その下に黒色が消えた層があることに気づくだろう(図3) 。この黒色を呈した層の土を表層土(または作土)という。その下の黒色が消えた層の土が下層土(または心土)である。下層土は表層土との境界からスコップで掘れなくなったところまでと便宜的に考えることにする。

作物生産にとってよい土であるための条件の一つとした土の厚みには,2つの種類がある。一つは表層土の厚みである。もう一つは,根が土の中で楽に伸びることができる厚みである。この厚みの範囲を有効土層という(図3) 。

作物生産にとってよい土であるためには,表層土の厚みが20〜30cm程度あること,有効土層としての厚みは50cm以上であることが必要である。例えば,図3で示した土の断面でみると,表層土の厚みは20cmくらいである。その境界から硬くて掘れないところまでの下層土の厚みは30cm程度であるから,表層土の厚みと合わせると,有効土層は50cmくらいとなる。したがって,図3の土はよい土であるための2種類の厚さの条件をギリギリでクリアしていると判断できる。

3.表層土の厚みは耕起作業と深く関係する

表層土は土の断面の最上部にあって黒色を呈している。耕地では栽培が終わった後の収穫残渣や,土の中に残された作物の根,さらには堆肥なども含めて様々な有機物が土の表面に添加される。それらはプラウ耕で土にすき込まれ,ロータリ耕で土と混和される。土と混和された有機物は土の中の微生物によって徐々に分解されていく。微生物によって分解されにくい部分が土に残って土の有機物(腐植)になる。土の有機物(腐植)は黒色の複雑な有機化合物であるため,それが表層土の色に黒さを与える。

添加される有機物が土の深くまですき込まれて混和されることを繰り返すと,表層土の厚みが少しずつ増えていく。このように,表層土は人為の影響をうける。したがって,表層土の厚みが目標値の下限である20cmに達していない場合,積極的に堆肥などの有機物を与えることで,厚みを増やすことが可能である。

この表層土は農業上のいい方として作土といわれることがある。ただし,両者の厚みが常に同じであるとは必ずしもいえない。作土層とは,土がプラウで反転耕起される範囲の土層である。耕起される深さが作土層の厚みである。

表層土は,作物の根が張り養分を吸収する場を提供している。つまり,この土層が作物生育にとって最も大きな影響を与える土層であるといえる。人が作物生産のために土に加える活動も,基本的に表層土に対してである。表層土の管理は,圃場の作物生産力を決める重要な要因である。

4.根が伸びることができる土の厚み

根が伸びていくことができる土の厚み,すなわち,有効土層の厚みを営農作業で増やすというのは事実上不可能である。表層土に対してなら,すでに述べたように人為的な改善が可能である。しかし,その下の下層土は土木工事でもしない限り,人の操作で厚みを改変することはできない。有効土層を決める大きな要因は,根が通過できない石ころ(レキ=礫)の層や岩盤,さらにち密で硬い土層などである。こうした層は土木工事で除去しないかぎり移動していかない。このため,私たちが営農作業などで改善できるものではない。

図2は,土の表面から50cmくらいのところにレキが多量に存在し,それが有効土層の厚みを制限している例である。下層にレキがあるかどうかを機械で探査することは可能である。しかしそのような探査は一般的でない。また,図3の硬くて掘ることが困難な土層が土の中にあることも,基本的には掘ってみなければわからない。

有効土層は作物の根が広がっていくことのできる範囲の土層である。その厚みが薄いと作物を十分に支えられないだけでなく,養水分の吸収領域も制限される。有効土層が50cmより薄く制限されてしまうと作物の生育は阻害される。しかし,その厚みを人為で増やすことはかなり難しい。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第3回 よい土の条件 物理的性質−その2

土の硬さはどのようにしてきまるのか

令和3 (2021) 年 7月号 (第732号)

先月は,作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,土の物理的性質にかかわる条件の一つ「土の厚みと硬さ」から土の厚みについて考えた。今月は「土の硬さ」をとりあげる。

1.土の硬さを決めるもの

土にはスコップで掘ることができないくらい硬い土もあれば,楽々と掘ることができる土もある。いったい,土の硬さは何によって決まるのか。基本的には「土の粒」の大きさ(粒径という)が土の硬さを決めている。土の粒?と不思議に思う人がいるかもしれない。しかし,砂と粘土を思い出してほしい。砂はザラザラして目で見て一粒一粒を確認できる。しかし粘土の粒は,目で見て大きさを確認できず,かたまりでしか見られない。

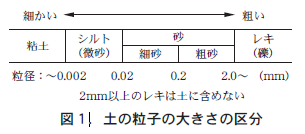

土に含まれる有機物を完全に取り除いて,土の粒だけにすると,砂(粗砂と細砂の2種類に区分される)と粘土(ここでいう粘土とは,粘土細工に使う粘土のことではなく,図1に示した非常に細かい土の粒子を意味する)と,その中間の大きさであるシルト(微砂)とよばれる3種類の粒子で土は構成される。問題はこの3種類の粒子がどのくらいの割合で土を構成しているかである。

2.土の粒が細かいほど硬い土になる

ある容器にガラス玉をつめたとすると,ガラス玉が小さいほどすき間なくつまる。大きいとすき間なくつめることができず,空間がたくさんできる。一定の容積にどのくらいの粒がつまっているのかを表現するのに,「ち密度」という言葉を用いる。ち密度は,大きいガラス玉でつめるより,小さいガラス玉でつめたほうが大きくなる。粘土は最も細かい粒なので粘土質の土はち密度が大きい。逆に砂は粒が粗いため,砂質の土はち密度が小さい。このため,粘土質の土は一定の容積にきっちりつまって硬い土となる。粒子の粗い砂質の土が粘土質の土のように硬い土をつくることはあまりない。

3.土の粒の大きさはどのようにして決まる?

では,土の粒の大きさはどのようにして決まるのだろうか。土の粒の大きさが生まれながらにして決まっているのであれば,粘りつく土や砂のような土というちがいは出てこないはずである。土の粒の大きさは土のでき方と関係している。

土の原料は基本的に岩石(母岩)である(火山灰に由来する黒ボク土などは例外) 。その岩石が風化作用で細かく砕かれていく。その細かく砕かれた岩石を土の母材という。土を構成する粒子の大きさは,原料となる岩石の質と,風化作用の影響程度で決まる。風化作用の時間を長く経験したり,岩石がもろくて風化作用をうけやすかったりすると,土は細かい粒子,すなわち粘土やシルトといった粒子が多くなる。その結果,細粒質の土ができる。この逆が砂質(粗粒質)の土である。その中間の状態が中粒質の土である。

4.土の硬さを変えるには超長期の時間が必要

土が硬いのは,土の粒子が細かくち密度が増すことに起因している。その土の粒子には,岩石が砕かれ,生物の作用をうけて土ができあがるまでに要した時間が閉じ込められている。したがって,土の硬さを本質的にやわらげるのには,気の遠くなるほどの超長期の時間をかけた努力を必要とする。

たとえば,堆肥などの粗大有機物を,何世代にもわたって土に与え続けることで,土の中に有機物によるクッションをつくり,それによって少しずつ土を軟らかくするのである。このほか,砂などを混ぜればいいと思うかも知れない。もちろん,理屈のうえでは可能である。家庭菜園程度の小さな面積なら可能かもしれない。しかし,大きな畑では,砂が近くに大量になければならない。砂といっても海岸の砂は塩分があるので適さない。川砂でなければならない。このようなことを考えると,細粒質の土に砂を持ちこむというのは絵に描いた餅で現実味に乏しい。粘質な土を砂質の土に変えることなどは,およそ不可能である。

5.土の硬さは土の粒子だけでは決まらない

ここまで,話をわかりやすくするために,土の硬さを土の粒子だけで説明してきた。しかし,土の硬さというのは,それほど簡単なことではない。たとえば,同じ土でも含まれている水分によって土の硬さは変化する。これは粘土質の土を乾燥させると,カチカチに硬く固まってしまうことからもわかるだろう。そんな土でも,少しずつ水を含ませていくと軟らかみが増し,ついにはドロドロに液状化し,硬さという概念の外になる。

一口に土の硬さと言っても,硬さの本質は非常に複雑である。ここでは話を単純化させている。

6.根の伸びに影響を与えるのは硬さだけでない

先月と今月で土の厚みと硬さを問題にした。それは,根が伸びることができる有効土層の厚みを考えたかったからだ。しかし,根が伸びるかどうかは,土の硬さだけで決まるのではない。作物の根が伸びることを阻害する要因には,次の3つがある。①土の硬さに由来する機械的な抵抗,②土の中に十分な空気が送り込まれて根の呼吸に悪影響を与えないようになっているかを示す土の通気性,さらに③土の水分条件が加わる。そしてこれらの要因は独立しているのではなく,相互に関連しあっているので余計に複雑である。

7.一般的な土では硬さは阻害要因にならない

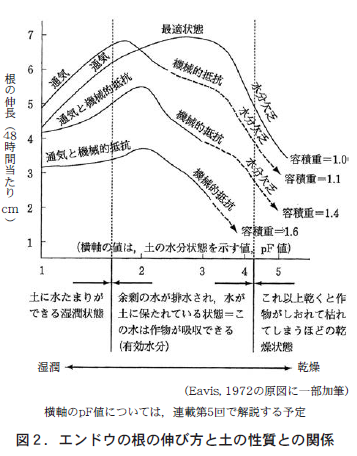

図2は,上記3要因と根の伸びとの関係を検討した実験結果を示している。図2で容積重が1.0というのは,1cm3に乾燥した土が1gつまっていることを示し,ごく普通の一般的な土の値である。容積重が増えていくのは,土の粒子が細かく粘質になっていくと考えてよい。

そこで図2によると,土に水たまりができるような湿潤状態では,土の中のすき間は水で満たされており,土に酸素が不足する(通気不良) 。このため土の容積重に関係なく,エンドウは酸素不足で根を十分に伸ばせない。

水たまりがなく,土が水をある程度含んでいるときは,今度は機械的抵抗,すなわち,土の硬さが根の伸びを阻害する。ただし,それは容積重が1.1を超えるようなやや細粒質(粘質)の土の場合のことである。容積重が1.0くらいまでの一般的な土では水があり,土の中のすき間には空気もあるので,根が伸びるには最適の状態になる。

土が乾燥してくると,容積重の大きな土(細粒質・粘質)では,硬さによる機械的抵抗が根の伸びを阻害する。しかし,容積重が1.0の一般的な土では,硬さによる機械的抵抗が根の伸びを阻害していない。そして,当然であるが,作物がしおれてしまうほど乾燥した土では,容積重と関係なく水不足が根の伸びを阻害する。

つまり,土の硬さが問題となる土は,細粒質の土(粘質な土)であって,一般的な土では,硬さそのものが根の伸びを阻害することはあまり考えなくてもよいという結論である。黒ボク土(火山灰由来の土)のように容積重が小さく軽い土では,土の硬さはほとんど問題にならない。むしろ,黒ボク土はその軽さのために風食(風で土がとばされること)の被害を受けやすい。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第4回 よい土の条件 物理的性質−その3

断面でわかる排水の良否

令和3 (2021) 年 8/9月合併号 (第733号)

今回は,作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,土の物理的性質にかかわる2番目の条件「適度に水分を保持し,なおかつ適度に排水もよいこと」から,まずは,土の排水の良否を判断する方法について考えてみる。

1.土の断面をよく観察してみる

たとえば,大雨が降った後,畑に水たまりができ,その水がいつまでも残っているといったことを経験していたら,その土の排水性が悪いということは実感できるはずだ。しかし,その排水の悪さがどの程度なのか,それをもう少し詳しく知りたければ,この連載の2回目(6月号)で述べたように土の穴掘りをして土の断面をつくり,その断面を観察してほしい。その土の排水の良否は,以下に述べる断面の様子から判断できる。

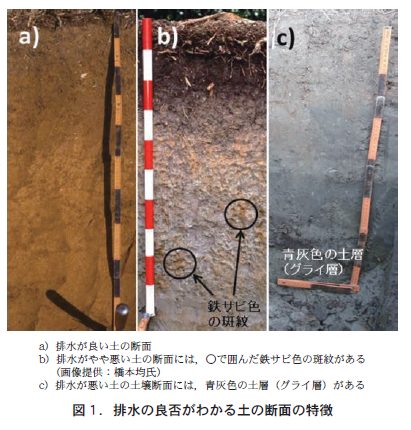

通常の土の断面には特別な模様などない(図1−a) 。黒味をおびた表層土があり,その下に黒味が薄れて茶褐色の下層土が続く断面となる。このような断面を示す土は排水がよいと判断する。

ところが,断面に図1−bのような鉄サビ色 (茶褐色)の模様(これを斑紋(はんもん)という)があったり,場合によっては,青みがかった灰色の土の層(これをグライ層という)を見つけたりするかもしれない(図1−c) 。斑紋があるときは排水がやや悪いと判断し,グライ層は地下水が停滞するほど排水が悪いことを示している。

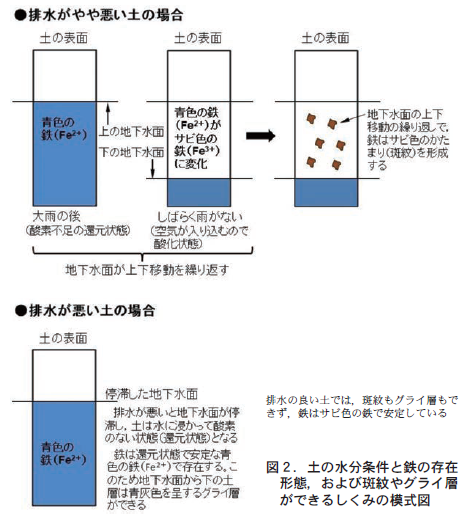

なぜ斑紋や青灰色の土から排水の良否が判定できるのか。それは土にもともと多量に含まれている鉄の性質による(図2) 。

2.断面に斑紋がある=排水がやや悪い土

畑の土は,空気が土のすき間にはいり込むので酸素が存在している。このような状態を酸化的状態という。酸化的状態にあると,土の鉄は水に溶けないサビ色の鉄として存在している。ところが土の排水がやや悪いと,大雨が降ったときに雨水が土の中で滞留し,結果的に地下水位が上がってくる。すると,一時的に土のすき間が水で満たされて酸素不足の状態になる。これを還元的状態という。酸化的な時の鉄はサビ色で水に溶けない状態なのだが,還元的な状態になると,鉄は青灰色の鉄に変化して水に溶け出す。しかし,その後再び乾燥が続くと,排水がまったく悪いわけではないので,少しずつ土の中の水が排水されていき,地下水位が下がって土のすき間に空気がもどってきて酸化的になる。そうすると,鉄は再び水に溶けないサビ色の鉄にかわる。

こうして雨が降るたびに地下水が上下し,土が酸化的状態と還元的状態をくり返しているうちに,還元的状態のときに溶け出た鉄が集まってかたまりをつくる。これが鉄サビ色の斑紋である。地下水位が上下しないと斑紋はできないので,斑紋があるのは,土の排水がやや悪いために地下水が上下していることを示している。

3.断面に青灰色の層がある=排水の悪い土

一方,排水が本当に悪いと,土の中に水が停滞しているので地下水位は比較的高い位置にある。このため地下水に浸っている土は,すき間が水で満たされていて還元状態におかれたままになる。その結果,鉄は水に溶ける青灰色の鉄として存在し続け,その結果,青灰色のグライ層ができる。したがって,グライ層があるということは,その位置まで地下水が停滞し,排水がきわめて悪い土であることを意味している。

ちなみに,この青灰色のグライ層の土を取り出し空気に触れさせると,空気中の酸素によって徐々に酸化され,サビ色(茶褐色)の水に溶けない鉄の形態に変化していく。土の色に与える鉄の面白い性質である。

4.排水の悪い土の改良方法

排水の良否がわかったとして,では,排水の悪い土をどのように改善すればよいのか。家庭菜園のような小規模な畑だと,地表面の停滞水が流れ出るような溝をつくるとか,作物を栽培する場所(畝(うね))を高くするといった方法がある。

しかし,農家の畑のような広い面積では,排水溝を掘る(この溝を明渠(めいきょ)という) ,あるいは,畑の地下に排水管を埋設し(これを暗渠(あんきょ)という) ,それを排水溝につなげるといった土木工事が必要になる(図3) 。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第5回 よい土の条件 物理的性質−その4

適度に水を保持し排水もよい土とは

令和3 (2021) 年 10月号 (第734号)

よい土であるための4条件で,土の物理的性質にかかわる2番目の条件は「適度に水分を保持し,なおかつ適度に排水もよいこと」であった。前回は土の断面から,土の排水の良否を判断する方法を述べた。今回は土が水を保持するしくみと,土の中にある水には作物が利用できる水と利用できない水があること,そして,適度に水を保持し,排水もよいとはどんな土なのかを考えてみる。

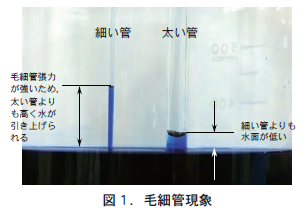

1.保水と排水を決めるカギは毛細管張力

図1を見てほしい。太さのちがう2種類のガラス管を青インクで染めた水(以下,インクと略)に立ててある。どちらのガラス管でも,水面が少し上がっている。これを毛細管現象といい,水を引き上げる力が毛細管張力である。細いガラス管のほうがインクを高く引き上げているのは,太いガラス管より毛細管張力が強いからである。

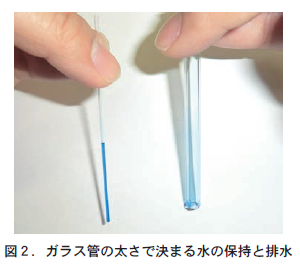

このガラス管をインクの表面より上に持ち上げると,細いガラス管のインクは管に残り,太いガラス管のインクは床に落ちてしまった(図2) 。細いガラス管の毛細管張力は重力より強く,そのため水はガラス管に保持されて(保水)いる。しかし,太いガラス管の毛細管張力は重力が下方に引っ張る力より弱く,その結果,インクがガラス管から脱落(排水)したのだ。

このことを,土の中のすき間に置き換えて考えてみよう。土の中の粒子と粒子の間は,小さく細いすき間や大きく太いすき間などで構成されている。土の粒が粗い砂質の土(粗粒質の土)は,細いすき間が少なく太いすき間が多くなるので,すき間の毛細管張力が弱く水が排水されやすい。このため保水性が劣り,作物に干ばつ害が発生しやすい。逆に,土の粒が細かく粘質な土(細粒質の土)は,細いすき間が多く太いすき間が少なくなるのですき間の毛細管張力が強い。そのため,細いすき間に水が保持されて排水が悪くなる。

2.作物が利用できる水と利用できない水

かなりの大雨が降り,土の中のすき間のすべてが水で埋め尽くされた状態の土を想像してほしい。土には空気のはいるすき間がまったくなく,土の粒と水だけになっている。この時の土の水分量を「最大容水量」という。しかし,雨がやんで24時間くらいすると,太いすき間にあって重力よりも弱い力で保持されていた水は,重力に引っ張られて下方へ排水される。排水によって水がなくなったすき間には空気がはいり込む。この時の土の水分量を「圃場容水量」という。排水された水は,もちろん作物が吸収利用できない。

この状態からしばらく雨がないと,土は乾燥していく。乾燥が進むと,土に水がまったくなくなったわけではないのに作物はしおれていく。この時,水を与えてやるとしおれが回復することはよく経験する。しかし,水が与えられることなく乾燥がさらに続くと,作物はしおれて枯死してしまう。ただし,そんな時でも土の中の水が完全に消えてなくなったわけではない。この時の土の水分量を「永久萎凋(いちょう)点」という(萎凋とはしおれるという意味) 。この時の土の水は非常に細かいすき間や粘土(粒径が0.002 mmより細かい土の粒子)などに,作物の根の吸水力以上の力で保持されている。そのため,土から水が完全になくなっていないのに,作物は水を吸収できずしおれて枯れてしまう。

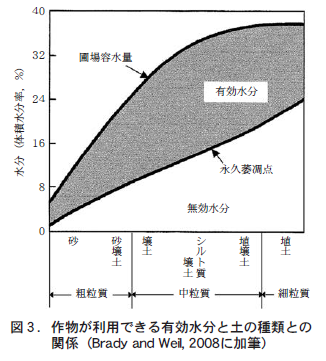

結局,排水が完了した後の状態である圃場容水量の水分量から永久萎凋点の水分量を差し引いた水分量が,土の中で作物に利用可能な水分量である。この作物に利用可能な水分を有効水分という。永久萎凋点の時に土に残っている水は,作物に利用できない水なので無効水分という。

3.土の種類と有効水分量

土の粒の大きさと有効水分量の多少は,非常に密接な関係にある(図3) 。粒の粗い(粗粒質)土は,太い大きなすき間が多く排水が良好なため,圃場容水量の時の水分量そのものが少ない(図3) 。土の粒が細かくなるにつれて,細いすき間が増えていくので土に保持される水分量が増え,圃場容水量の水分量も増加する。しかし,土の粒がある程度まで細かくなると,排水に関係する太いすき間に変化がなくなるので,土の粒がそれ以上細かくなっても圃場容水量は大きく変化せず頭打ちになる(図3) 。

一方,作物がしおれて枯れるほどになった時の土の水分量,すなわち永久萎凋点の水分量は,土の粒が細かくなればなるほど直線的に増えていく(図3) 。これは,土の粒が細かくなるほど粘土分や非常に細かいすき間が多くなって,そこに強力に保持される水分量が多くなるためである。したがって,圃場容水量と永久萎凋点の差である有効水分量は,中粒質くらいの土で最大になる(図3)。

4.排水と保水が適度によい土とその判断法

よい土である4つの条件の一つ,「適度に排水がよく,なおかつ適度に水分を保つ」という矛盾する条件をうまく満たす土というのは,極端な粗粒でも細粒でもない中粒質の土である。中粒質の土は排水用の大きなすき間と,保水用の小さいが細かすぎないすき間の両方をうまく持っている。このほどよいすき間の構成割合が排水を良好にし,有効水分量も多く保持する土をつくりだす。

土が中粒質かどうかを判断するのは,水分がある状態の土を親指と人差し指でこねて糸状に伸ばしてみるとわかる。その糸状の土がマッチ棒くらいの太さと長さまで伸びるが,それ以上は伸びないというのが中粒質の土とみなせる。マッチ棒どころか,そもそも糸状になりにくいという土は粗粒質,マッチ棒以上になってもどんどん細く伸びていくという土は細粒質の土と判断する。

5.土の粒子の大きさは簡単には変えられない

中粒質の土が適度に排水と保水によい土であることはわかった。しかし,土の粒子の大きさは土の原料となる岩石の風化程度によって決まることであり,地質年代を語るほどの時間を必要とする。粗粒質や細粒質の土を中粒質にするのは一朝一夕にできることではない。土の中に保水や排水のためのすき間をつくるには,堆肥などの有機物を施与し続ける世代を超えた努力を必要とする。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第6回 よい土の条件 化学的性質−その1

土の酸性度(pH)

令和3 (2021) 年 11月号 (第735号)

作物生産にとってよい土とは,この連載の第1回(本年5月号)で提示した4つの条件を満たした土であると私は考えている。その4条件のうち,土の物理的性質にかかわる2つの条件についてこれまで述べてきた。今回から土の化学的性質にかかわる2つの条件に話をすすめたい。今月はそのうちの一つ,酸性度(pH)についてとりあげる。

1.pHとは何か

まずはpH(英語読みでピーエイチ,ペーハーとドイツ語読みされることもある)という用語のことである。pHは酸性やアルカリ性の強さを示している。pHの範囲は0〜14までしかなく,中性はpH7である。pHが7より小さいと酸性,大きければアルカリ性である。もともとpHは,水に溶けている水素イオンの濃度(厳密にいえば活動度)から求める数字である。水素イオン濃度が濃くなるほど酸性が強く,pHの値は小さくなる。逆に水素イオン濃度が薄いとpHの値が大きくなり,酸性が弱い(アルカリ性が強い)という約束である。常識感覚と少しちがうので混乱しやすい。

たとえばpH5と6のちがいは1である。しかし水素イオン濃度ではpH5のほうが6より10倍濃い。pH4と6では値が2ちがうだけだが,水素イオン濃度はpH4のほうが100倍も濃い。pHの値のちがいは小さくても,土の中の酸性の程度はかなり大きくちがうことに注意する必要がある。

2.作物生産に好適なpHの条件

わが国で作物生産にとってよい土であるための好適pHの条件は5.5〜6.5の範囲で,やや酸性側にある。もちろん,この範囲内でも作物によって好適なpHは多少ちがう。たとえばホウレンソウ,レタス,シュンギク,トマトなどはpH6.5に近いほうを好む。逆にバレイショはpH5.5に近い方が健全生育に好適で,ダイコンやカブなども酸性条件に強い。なぜわが国では土の好適pHがこの範囲内であるのか。それはわが国の土は自然にまかせると酸性化しやすいからである。

3.日本の土を酸性化させる要因

では日本の土は自然にまかせるとなぜ酸性化するのか。これには,以下の2つの要因がおもに関与する。すなわち,①雨水と,②作物栽培に欠かせない化学肥料である。

1)雨水による酸性化

雨水はpH7の中性ではない。空から落ちてくる過程で,大気中の炭酸ガス(二酸化炭素,CO2)を溶かし込み,天然の炭酸水になっている。そのpHは5.6程度である。わが国は世界的に見ても降水量が多く,この酸性の水が土を洗い流すため,土が酸性側に傾きやすい。

ただし,雨水が天然の炭酸水であるというのは,いわば理想的で大気汚染のない清浄な空気の中を雨水が落ちてくる場合である。大気汚染が深刻な地域では,イオウ酸化物や窒素酸化物,それに海洋から巻き上がる塩化物など,様々な大気汚染物質が大気中に存在している。これらの物質も雨水に溶け込み,化学変化して,それぞれ硫酸,硝酸,塩酸といった強酸性物質に変化する。このため理想の雨水(炭酸水)のpH5.6より,さらに低いpHの雨が降ってくる。これが酸性雨(雪や霧も雨と同じ仕組みで酸性になる)である。通常の雨水でさえ,長期にわたって土を洗い流すと土の酸性化をもたらす。まして,酸性雨(雪・霧)が土壌の酸性化を促進するのはいうまでもない。

2)化学肥料による酸性化

2つ目の土の酸性化要因は化学肥料である。化学肥料は作物の養分を化学的に製造したものである。それ自身が作物の養分になることがあっても,作物に対して特別な害作用を持つことはない。しかし,化学肥料を適切に使用しないと様々な悪影響がある。酸性化はその一つである。

ただし,化学肥料のすべてが土を同程度に酸性化させるわけではない。たとえば尿素は土の中で微生物によって分解され,その後アンモニア化されて植物に利用される。このため,土を酸性化させる程度はほかの肥料より低い。硝安(硝酸アンモニウム)やリン安(リン酸アンモニウム)などもこの種の肥料の仲間である。

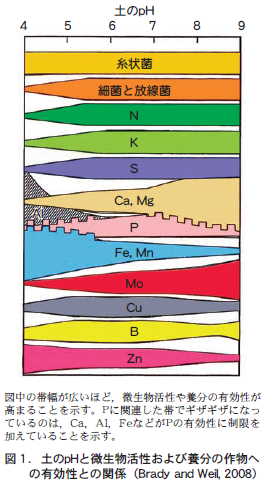

4.土の酸性化が作物生育に悪いのはなぜか

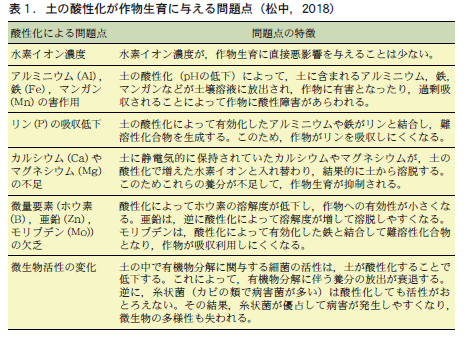

土の微生物の活性や養分の作物への有効性は土のpHによって大きく影響を受ける(図1) 。その土の酸性化(低pH化)が作物生育に与える影響をまとめたものが表1である。基本的に土の酸性化は作物に悪影響をおよぼす。このうち,もっとも重大な問題は酸性化によってアルミニウムや鉄,マンガンなどが土の中の水(土壌溶液)に溶け出し,それが作物に障害を与えることである。

アルミニウムは,通常,土の中の粘土鉱物の結晶を構成して存在している。ところが土の酸性化によって増えた水素イオンは粘土鉱物の結晶を破壊し,結晶を構成しているアルミニウムを土壌溶液に溶けている各種の陽イオンと入れ替わることができる形態(交換性アルミニウム)に変化させる。このため,pHが5程度より低下すると,急速に土壌溶液中のアルミニウム濃度が高まる(図1) 。土壌溶液の高アルミニウム濃度は,作物の根の細胞に直接障害を与え,養分吸収を阻害する。

アルミニウムだけでなく,土の中に多く含まれている鉄やマンガンも,酸性化すると急に土壌溶液に溶け出していく(図1) 。鉄やマンガンは,アルミニウムとちがって作物の必須養分である。しかし,土が酸性になって過剰に溶け出すと,作物に過剰吸収害を与え生育に悪影響を与える。

さらに不都合なのは,アルミニウムや鉄はリンと結びつく性質が極めて強く,結合してできるリン酸アルミニウムやリン酸鉄は水にほとんど溶けない。このため,肥料として与えたリンも吸収されにくくなって,作物はリン欠乏になりやすい。

5.土の酸性改良も適正に

土を見ただけではそのpHはわからない。土壌診断で分析してもらうのが現実的である。分析結果が好適pHより低ければ,適正なpHへ改良するために必要なアルカリ性資材(炭酸カルシウム=炭カルなど)の量が提示される。その適正量を圃場に与え,土と十分混和することで酸性を改良できる。土の化学的性質にかかわる条件は,物理的性質とちがって比較的改良しやすい。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第7回 よい土の条件 化学的性質−その2

酸性障害がでる土とでにくい土

令和3 (2021) 年 12月号 (第736号)

先月は作物生産にとってよい土であるための条件で適正なpH(純水H2Oを使って測定したpH,以下同様)は5.5〜6.5の範囲であると指摘した。適正範囲がやや酸性側にあるのは,わが国では雨が多く土が酸性化しやすい条件にあり,その条件に適した作物が栽培されるからである。また,土が酸性化して作物生育に悪影響を与える要因のうち,とくに悪影響が大きいのはアルミニウム(Al)であることも述べた。

ところが,土にもいろいろあってpHが5.0よりも低い強酸性であるのに,作物に大きな障害がでない土もある。今月は,どうしてそのようなことがおこるのかを考えてみたい。

1.強酸性でもトウモロコシが元気に育つ土

まずは図1を見てほしい。これは日本で広く分布する火山灰に由来する土(通称,火山灰土,正しくは黒ボク土という)から2種類の土を使ってトウモロコシを栽培した結果である。

図1で左の二つは,わが国の代表的な黒ボク土で,アロフェン質黒ボク土とよばれる土である(以下では,A黒ボク土と略) 。明確な結晶構造をつくらない粘土鉱物(アロフェンやイモゴライトといった粘土鉱物)を持っていることからつけられた名前である。一方,右の二つは東北地方や北海道,さらに本州では日本海側などに分布する特殊な黒ボク土で,非アロフェン質黒ボク土といわれる土である(以下では,N黒ボク土と略) 。この黒ボク土の主要な粘土鉱物はアロフェンではなく,明確な結晶構造を持つ粘土鉱物であることが大きな特徴である。

A黒ボク土のpHは4.8,N黒ボク土のpHも4.5ときわめて強酸性の土であった。この黒ボク土に,リン資材として過リン酸石灰を十分に与えたうえで,土をアルカリ性資材の炭酸カルシウム(炭カル)で酸性改良する場合としない場合で,トウモロコシの生育にどのようなちがいがあらわれるか比較してみた。

この二つの黒ボク土のように,きわめて強酸性の土であれば,酸性改良をしないとトウモロコシの生育は悪くなるはずである。しかし,不思議なことに左二つのA黒ボク土では,酸性改良してもしなくても,トウモロコシの生育には大きなちがいがなかった。一方,右二つのN黒ボク土の場合,酸性改良しないとトウモロコシの生育は大きく抑制されている。つまり,土が酸性化しても作物に酸性障害が現れる土(図1の右二つのN黒ボク土の場合)と,そうならない土(図1の左二つのA黒ボク土の場合)があったのである。これはどうしてなのだろう。

2.交換酸度(y1)がちがっていた

通常,土のpHは純水(H2O)を使って測定している。しかし,もう一つの測定方法として,塩化カリウム(KCl)溶液を用いる場合がある。そのときはpH(KCl)と表示する。

この塩化カリウム溶液を使ってpHを測定することを考えたのは,世界に先駆けて土の酸性改良法を研究した大工原銀太郎(だいくばらぎんたろう)だった。彼は土の酸性化が作物に悪影響を与えるのは,土の水分(土壌溶液)に溶け出すアルミニウムイオンであり,その悪影響の程度は土に保持されている交換性アルミニウムの量によって決まってくると考えた。そしてそれを測定する方法として,土に保持されている交換性アルミニウムを塩化カリウム溶液のカリウムイオンとイオン交換して溶液に放出させることを考え出した。

土から塩化カリウム溶液に放出されたアルミニウムイオンは,溶液のH2Oと次々に反応して水素イオンをつくりだす。このため,水素イオン濃度が濃くなって酸性度が強まる。この強まった酸性度をアルカリ性の水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)溶液で中和し,その中和に必要な水酸化ナトリウムの量(ミリリットル=㎖)で,間接的にアルミニウムイオンを測定しようとした。この㎖値を交換酸度とよび,記号をy1(ワイワン)とした。

図1の実験で用いた二つの黒ボク土のy1は,A黒ボク土の場合4.4であったのに対し,N黒ボク土は28.0と大きくちがっていた。つまり,A黒ボク土は酸性障害の原因物質である交換性アルミニウムがもともと少なく,N黒ボク土はA黒ボク土の7倍近くも多く持っていたことになる。

したがって,酸性に比較的強いトウモロコシは,A黒ボク土程度の交換性アルミニウムの量なら,pHがきわめて強酸性であっても生育障害にまで至らなかったと理解できる。一方のN黒ボク土のように交換性アルミニウムの量が多いと,酸性改良しないと土壌溶液中にアルミニウムイオンが増えて根に酸性障害を発生させてしまう。

3.なぜ土によって交換酸度(y1)がちがうのか

きわめて強酸性の土なのに酸性改良しなくてもトウモロコシが生育できたのは,A黒ボク土が交換性アルミニウムを多く保持できなかったからである。問題はそれがどうしてなのかである。

これにはまことに不思議なことなのだが,土が持っているマイナスやプラスの静電気(負荷電と正荷電)の性質が深く関わっている(詳細はこの連載で改めて述べる) 。

A黒ボク土が持つ負荷電や正荷電は,周りの土壌溶液のpHによって大きく変化する(これを変異荷電という) 。この性質をもつ負荷電は,土が酸性に傾くとそれ以上酸性化しないように作用し,プラスの電気を帯びた水素イオンが土壌溶液へ放出されないよう自分の負荷電に静電気的にひきつけて保持した状態を維持する。そうなると,負荷電は水素イオンでふさがれたままなので,空いた負荷電がない。プラスの電気をもつアルミニウムイオンは土の負荷電に引きつけられて交換性アルミニウムとなる。しかし,そのための空いた負荷電がないA黒ボク土では,交換性アルミニウムが安定して保持される場所がなく,その結果として交換酸度(y1)が小さくなる。

一方,N黒ボク土の負荷電はA黒ボク土のような性質がなく,いつでも負荷電として機能している。このためプラスの電気を帯びるアルミニウムイオンが近くにくると,負荷電に保持されていた水素イオンとイオン交換して,アルミニウムイオンが負荷電に引きつけられて保持される。このためN黒ボク土では交換性アルミニウムが安定して存在でき,その量も多くなって交換酸度(y1)が大きくなる。

4.交換酸度(y1)の測定の重要性

日本の土は酸性化しやすい。だから毎年炭カルを与えて酸性化を防がねばならないとしばしば指摘される。このことが強調されるあまりに,土壌診断をすることもなくむやみに炭カルを与えることにつながり,結果的に高pHの土をつくりだしている。酸性改良について,とくに注意すべき土かどうかを見分けるにはy1を測定すればよい。

酸性障害が発生しやすいN黒ボク土は,y1が5以上とされている。作物によって酸性に対する強さ(耐性)がちがうので,酸性障害が発生しやすい土かどうかの判定基準は作物で異なる。このため判定基準を一般化するのは難しい。しかし,その目安の一つとしてy1が5以上かどうかを採用してはどうだろうか。pHの測定と同様,土壌診断の項目にy1を加えることは重要だと思う。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第8回 よい土の条件 化学的性質−その3

適度に含まれる作物の養分

令和4 (2022) 年 1月号 (第737号)

作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,これまで3つの条件を解説してきた。今月から最後の4つめの条件にはいる。すなわち,土の化学的性質にかかわる条件で,「作物の養分が土に適度に含まれていること」について考える。ここで問題となるのは,そもそも作物の養分とはどんなもので,適度とはどのくらいなのかということである。

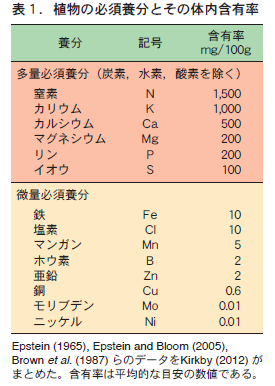

1.植物(作物)に欠かせない17の養分

私たち人間は,炭水化物,脂質,タンパク質,ビタミン,ミネラル(無機物)などを食品から取り入れ必要な栄養分を得ている。同じように,植物(作物は植物に含まれる)にももちろん必要な栄養分があり,それを養分とよんでいる。

とくにアーノンとスタウト(1939)は,次の3つの条件を満たした養分を,植物の生育になくてはならない必須養分と定義することを提案した。現在はそれが受け入れられている。その3つの条件とは,

①その養分がなければ植物は生育し続けることができないこと(必要性) ,

②その養分がなければ固有の欠乏症があらわれ,その症状を正常に回復させる方法はその養分を与えること以外にないこと(非代替性) ,

③その養分が植物の栄養に直接的な役割をはたしていること(直接性)

である。直接的な役割とは,その養分が植物体を構成する成分であるか,あるいは,体内での生理的な反応に直接かかわりをもっているという意味である。

現時点で必須養分は以下の17個である。必須養分のうち植物が比較的多量に要求する養分を多量必須養分といい,炭素,水素,酸素のほかに,要求量の多い順に,窒素,カリウム,カルシウム,マグネシウム,リン,イオウの9つである(表1) 。炭素,水素,酸素は,大気中の二酸化炭素や酸素,さらに,土の中の水(H2O)から吸収できるので,地球上で植物が生育するかぎり不足することはあまりない。したがって,多量必須養分として重要なのは窒素からイオウまでの6種類である。必須養分で残りの8つは,鉄,塩素,マンガン,ホウ素,亜鉛,銅,モリブデン,ニッケルである。これらは比較的わずかな量しか植物に要求されないので,微量必須養分という(表1) 。

2.養分が何かという論争と決着

実は,植物の養分が何かという論争は,ギリシャ・ローマ時代から始まる長い歴史がある。19世紀になって,それまでの養分についての議論に決着をつける論争がドイツで始まった。養分は有機物(炭素を含む物質)だとするテーヤと,無機物(ミネラルともいう。炭素を含まない物質)だとした2人シュプレンゲルとリービヒらとの論争がそれである。

有機物が養分であるとの説は,当時の社会全体で広まっていた「生気説」の影響を強くうけている。生気説では,有機物は生きている動植物体内にだけ存在する特有の生命力の助けでつくられるものであり,生命をもたない無機物からは有機物ができないという主張だった。しかしこの主張は,ドイツのウェーラーが1828年に無機物から有機物である尿素を合成したことでその論拠を失った。したがって,この論争は,シュプレンゲルとリービヒが主張した無機物が養分であるということで決着した。しかし,有機物が養分だとする考え方は消え去るどころか,今もなお,有機農業の精神に脈々と受け継がれている。

3.適度な養分量と土壌診断基準値

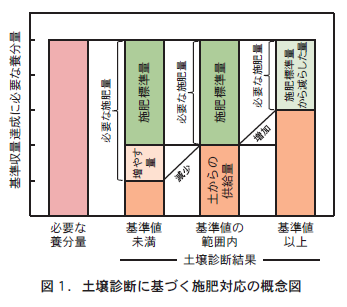

ところで,その養分が土に適度にあるとは,いったいどのくらいの量なのだろうか。しかも,作物の養分はただ土にあればよいというのではなく,作物が吸収できる形態(これを可給態という)として存在して初めて作物の養分としての役割を果たす。したがって,養分が土に適度にあるかどうかは,可給態養分がどのくらいあるのかがわからなければならない。残念ながら土を見ただけではそれがわからない。分析してみて初めてわかることである。すなわち,土壌診断を実施しなければなにもわからない。

ここでいう土壌診断とは,pHがどのくらいで,可給態養分が土にどのくらいあるのかを明らかにするために土を分析し,分析結果が適度な値であるかどうかを判断して,その結果に基づいて具体的な対策を示す一連の作業を意味している。この分析結果で可給態養分の状態が適度かどうかを判断する基準が土壌診断基準値である。つまり,よい土であるための条件としての適度な養分量とは,土にある養分が土壌診断基準値の範囲に収まっている量といえる。

作物が要求する養分量は作物によって大きくちがう。また栽培される地域の気象条件などによっても影響されるだろう。このため,全国一律ですべての作物に有効な土壌診断基準値というのは存在しない。土壌診断基準値が具体的にどんな値であるかは,それぞれの地域の試験研究機関から公表されている情報を参照してほしい。

4.土壌診断結果に基づく養分の補給

土壌診断の結果,すべての養分が土壌診断基準値の範囲に入っていれば,養分が適度にあると判断できる。ただし,その状態であれば堆肥や化学肥料などの資材を与えなくてもよいというわけではない。北海道での事例から土壌診断結果に基づく養分補給の基本的な考え方を紹介する。

北海道では,比較的良好な気象・土壌条件で,適切な栽培管理によって達成可能な収量水準を「基準収量」としている。土の養分が土壌診断基準値の範囲にある条件で,この基準収量を確保するのに必要な養分補給量(化学肥料の養分量としての量=施肥量)が「施肥標準量」である(図1) 。作物が「基準収量」を生産するのに必要な養分量は,土から供給される量と化学肥料や堆肥などから補給される量の両方から確保されるという考え方に基づいている。

したがって,土の養分が土壌診断基準値未満の場合,土からの養分供給量が減少するので,その少なくなった量は施肥標準量の他に堆肥や化学肥料で補充して増やさなければ基準収量を生産できない。逆に,土の養分が土壌診断基準値以上の場合,土から供給される養分量が増加するので,その量を施肥標準量から減らした量で十分である(図1) 。「北海道施肥ガイド2020」は,上に述べたように,土壌診断結果から施肥標準量にどのくらい増やすのか,あるいは減らすのかを「土壌診断に基づく施肥対応」として具体的な数値で作物ごとに示している。参考になるだろう。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第9回 よい土の条件 化学的性質−その4

土が養分を保持するしくみ

令和4 (2022) 年 2/3月合併号 (第738号)

土が静電気を帯びているとはにわかに信じられない。しかし,土のその性質のおかげで,肥料や堆肥に含まれていた養分は静電気的な力で土にひきつけられて保持されている。土にこうした養分を保持する能力(養分保持能)があることを発見した人たちもまた,驚いたにちがいない。

1.土の養分保持能の発見

話は今から170年ほど前のイングランドにさかのぼる。当時,化学肥料は世に出たばかりでほとんど使用されていない。それゆえ作物への養分源は,もっぱら家畜ふん尿から生産される堆肥に依存していた。しかし,ふん尿に含まれるアンモニアは放置すると揮散損失する。それを防ぐために,石炭を燃焼したときの副産物である硫酸を薄めて堆肥堆積場へ散布することが広まった。

ところが,その硫酸処理は結果的に大量の硫酸アンモニウム(硫安)をつくることになった。イングランド北部,ヨークシャーの富豪農場主トンプソンは,この硫酸アンモニウムを雨水が溶かして地下へ流出させるため,硫酸処理はむしろ堆肥の肥効を低下させるのではないかと考えた。トンプソンは化学が得意な薬剤師スペンスにその疑問の真偽を実験で確かめてほしいと依頼した。

スペンスは農場の土に硫酸アンモニウムを与えてよく混ぜ,それをガラス管に詰めて上から蒸留水(H2O)を流し,下から出てきた浸透水の成分を分析した。すると,添加したはずのアンモニウムが浸透水から消え,代わりにカルシウムが硫酸カルシウムとなって現れた。このスペンスの実験結果から,トンプソンは土がアンモニウムをひきつけて保持したと考え,世界で最初にこの事実を論文発表した。1850年のことである。

同じころイングランド南部ドーセットのハクスタブルも,土がふん尿混合物の色や悪臭の原因物質を浄化する能力を持っていることを認めた。

こうした実験結果をイングランド王立農学会の集会で聞いたウエイは,彼らの実験を自身で追試し,実験結果が事実であることを再確認した。その後,彼は5年間にわたる膨大な実験から,土の粘土に物質をひきつける能力があることを見つけた。これらを記したウエイの論文は,トンプソンが発表した同じ雑誌の同じ号で,トンプソンの論文より後ろのページに登載されている。

同じ時代に同じような現象に関心を持った彼らはいずれも,この土の性質が実際の農業に大きな役割を果たすことになると結論づけている。中でもウエイは,この土の性質が土の中で発生するイオン交換によるものだとまで考えていた。しかし,その発想が世に受け入れられたのは,彼の死後40年ほど経過してからだった。

2.土の養分保持能の担い手

ウエイの実験結果から,土の有機物や粘土鉱物と養分保持能に関する研究がすすみ,これらに電気を帯びる性質のあることがつきとめられた。そして,土がマイナスの電気(負荷電)を帯びたり,場合によってはプラスの電気(正荷電)も帯びたりすることがわかった。

1)土の負荷電(マイナスの電気)の担い手

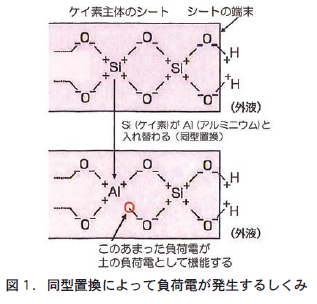

土の負荷電の担い手は,①粘土鉱物の構造変化による荷電,②粘土鉱物の端末にできる荷電,③有機物(腐植)の端末にできる荷電の3つである。

粘土鉱物とは土の原料である岩石(一次鉱物)が物理的,あるいは化学的な風化作用をうけて変成し,元の岩石とはちがう鉱物(二次鉱物)となったものである。基本となる構造はケイ素もしくはアルミニウムが主体となり,それに酸素,水素などが規則性をもって結合した1枚の面状になっている。ここではケイ素主体のシート,アルミニウム主体のシートということにする。

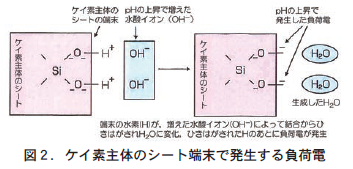

負荷電の担い手の①は,この粘土鉱物の結晶,たとえばケイ素主体のシートで,ケイ素(プラスの電気を帯びる手(正荷電)の数が4つ)が,原子の大きさがほぼ同じのアルミニウム(正荷電の数が3つ)と入れ替わる(同型置換という)ことによってできる(図1) 。正荷電4つのケイ素は,酸素の負荷電4つとつりあっていた。ところが,正荷電3つのアルミニウムと入れ替わると,酸素の負荷電1つに余剰がでる。この余剰の負荷電は,周りの条件にかかわらず常に負荷電として機能する安定した荷電で,永久荷電という。

負荷電の担い手の②と③は,いずれも荷電の周りのpHが上がるとともに発生する。pHが上がるというのは,水素イオン(H⁺)が減少して水酸イオン(OH⁻)が増えることを意味している。②の場合も③の場合も,粘土鉱物のシートや有機物の端末にある水酸基(−OH)やカルボキシル基(−COOH)の端にある水素(H)が,増えた水酸イオンにひき寄せられ,結合している酸素(O)からひきはがされてH2Oをつくることで負荷電に余剰が発生し,土の負荷電として機能する(図2) 。つまり,この負荷電はpHの影響を受けて変化する不安定な荷電で,変異荷電という。

2)正荷電(プラスの電気)の担い手

土の正荷電の担い手は,①アルミニウム主体のシートの端末にできる荷電,②有機物の端末にできる荷電,③風化が進んだ土の粘土鉱物(鉄やアルミニウムの酸化物)にできる荷電の3つである。

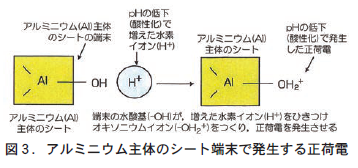

これら3つの荷電はいずれも周りのpHが下がるとともに発生する変異荷電である。pHが下がるということは水素イオン(H⁺)が増えることを意味している。正荷電が発生する基本的なしくみは,①②③のいずれも同じで,それぞれの端末にある水酸基(−OH)やカルボキシル基(−COOH)などがpH低下で増えた水素イオン(H⁺)をひき寄せてオキソニウムイオン(−OH2⁺)をつくり,これが正荷電として機能する(図3) 。

3.永久荷電の負荷電と交換性アルミニウム

先に指摘した永久荷電の負荷電はpHの影響を受けない。このため,酸性化してpHが低下しても負荷電として機能しているので,酸性条件で現れるアルミニウムイオン(Al3⁺)を交換性陽イオンとして安定して保持できる。本連載第7回で紹介した非アロフェン質黒ボク土はこのタイプの負荷電を持っており,作物の酸性障害の原因となる交換性アルミニウムを多く保持できた。トウモロコシに酸性障害が発生したのはこのためである。

一方,アロフェン質黒ボク土は有機物由来の変異荷電が主体であり,酸性化すると正荷電が発生する。同じ正荷電の交換性アルミニウムは土の正荷電と反発しあって安定して存在できない。このため,アロフェン質黒ボク土ではトウモロコシに酸性障害が現れなかったと理解できる。まことに興味深い現象である。

−第1章− 作物にとってよい土であるための条件

第10回 よい土の条件のまとめ

−どんな土でも必ずよくなる−

令和4 (2022) 年 4月号 (第739号)

昨年の5月号から連載を始めて1年が経過する。これまで9回にわたって,作物にとってよい土であるための4つの条件について述べてきた。その4つの条件と具体的な目標値は第1回で示した。第2回から第9回までは,それぞれの条件とその目標値について解説した。今回はその総まとめである。よい土という考え方と土づくりとの関係を見直してみたい。

1.そもそも土づくりとは何か

農家の皆さんはもちろん,本誌読者のような農業関係者が作物の生産を語り合って土を話題にすると,必ず登場する言葉に「土づくり」がある。この時,最後は「土づくりとは堆肥などの有機物を施用すること」というようなことで落ち着く。どんな土でも,どんな作物栽培に対しても,「土づくり」として,まずは堆肥を施用することが重要であり,その「土づくり」をおこなえば,無条件で良い結果に導かれるという結論である。

このような「土づくり」に対する固定概念に対して,なんともいえない違和感がある。そんな単純な話であるならば,この世の中で作物生産の劣る土は,そのうちなくなってしまうと思うからだ。要するに堆肥を施用すればよくなるのだから。

私は,対象となる圃場の土を作物生産にとってよい土へ改良していく実践活動が「土つくり」であると考えている。そのためには,その圃場の土のどのような要因が,作物の生育をどのくらい阻害しているのかということを明確にしなければならない。つまりこの連載で述べた「よい土であるための4つの条件」のうち,どの条件が最大の生育阻害要因であるのかを明らかにする必要がある。そして,その生育阻害要因となった条件の改良対策を実施していくという手順が「土づくり」の実践であると思う。

2.よい土であれば多収が保証されるのか

しかし実際には,もっとやっかいなことがある。作物の生育や収量は,その農地の土が作物生産にとってよい土であるかどうかだけで決まらないからである。

今ここに,熱心な改良によって,「よい土であるための4条件」をすべて満足させた日本一の土のジャガイモ畑があったとする。しかし,その畑の土がどんなに優れていても,たとえば,夏に気温が上がらなければ,冷害になってジャガイモ畑という「農地の作物生産力(収量)」は激減する。たとえ天気がよくても,肥料の入れ方をまちがえたら,やっぱりジャガイモをうまく生産できない。熟練の農家のほうが,素人の私がつくるよりはるかに多収を実現するだろう。

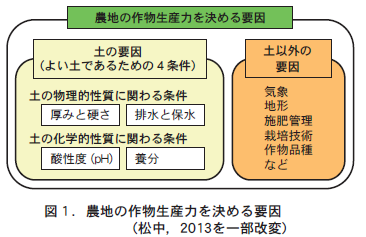

「土の作物生産力」と「農地の作物生産力」はちがう次元にある。土が作物栽培にとっていかによくても,農地としての作物生産力には,土以外の要因,たとえば気象や地形,立地環境,施肥や栽培の技術,さらに栽培する作物の種類や同じ作物でも品種のちがいなど多くの要因が関与しているからである(図1) 。

3.土は農地の作物生産力を決める要因の一つ

土が高い作物生産力を持つためには,この連載で示した「よい土であるための4つの条件」のすべてを満たす必要がある。ところが,その4条件を満たした「よい土」の農地であれば生産する作物が常に多収になるとはいえない。「よい土」であるかどうかということは,図1で示したように数多い農地の作物生産力を決める要因の一つにすぎないからである。

土を大切に思えば思うほど,土が作物生産を常に決めているように感じる。その結果,「作物の生産力向上」には「土づくり」がなによりも大切であるという画一的な話にもなる。もちろん,そういう場合も多い。しかし,農地の作物生産を決める要因が土だけだと短絡しては,作物生産の本当の阻害要因を見失ってしまう。農地の作物生産力には,多くの要因が相互に関係しあっていることを忘れてはならない。

重要なことは,今,農地で栽培している作物の生育が思ったよりもよくないというとき,それがどのような要因でそうなったのか,それを広い視野で考えることができるかどうかである。栽培している作物にあらわれた生育不振など,いろいろな現象の原因を,すべて土のせいにしてしまうのは土がかわいそうだ。それはまさに土の過大評価である。土が原因であると決めつける前に,生育不振にかかわる要因をどこまで広げて考えられるか,そして的確に阻害要因を拾い集められるかどうか,それが作物をよく育てていくために大切なことだろう。

4.「木を植えた人」の話

−どんな土でも必ずよくなる

私は「どんな土でも必ずよくなる」と学生時代に恩師から教わった言葉が忘れられない。それは,その土の作物生育阻害要因が「よい土であるための4つの条件」のどれであるかを見つけ出し,その要因の改善に力をつくすことで,欠点の多い土も必ずよくなる日がくると思うからである。

とりわけ土の物理的性質にかかわる条件の本質的な改良は,「堆肥をやればよくなる」というような一朝一夕でできるものではない。その改善対策を,親−子−孫と世代を超えて継続しなければ,おそらく実現できないだろう。問題は,それまで,あきらめることなく倦まずたゆまず,改善の努力を持続できるかどうかである。

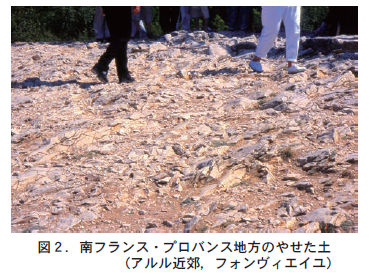

ジャン・ジオノというフランスの文学者がいる。彼が生まれた南フランス・プロバンス地方の土は,表層土の厚みが薄く大理石(石灰岩)がすぐに見えるようなやせた土が多い(図2) 。しかし,彼は生涯生まれ故郷を離れることなく,その土地を愛し,その土地で文学作品を書いた。代表作がよくご存じの「木を植えた人」である。プロバンスのやせた土に木を植え続け,森や川を復活させ,人の心の潤いまで取りもどすために力をつくしたエルゼアール・ブフィエの物語である。

ブフィエは,ひたすら無私に,なんの見返りも求めず,くる日もくる日も,大理石まみれのやせた土に穴をあけ,そこにドングリを植え続けた。そしてその行為が,やせ地を人々にとって心身ともに健康な生活を送るのにふさわしい土地へと変えていった。ブフィエのような持続する無私の実践があれば,どのような過酷で劣悪な土であっても,作物のできる土,人々が心豊かに暮らせる土に変えることができると思う。

そのために必要なことは,その土のどんな要因をどのように改善するか,それを明確にした上で,その改善対策を継続することである。その要因を見つけるために「よい土であるための4条件」を活用していただければ嬉しい。作物にとって悪い土を,よい土に変えるということは,ブフィエのような仕事を必要としている。単に堆肥を施用するというだけでは,的外れになる可能性もある。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第11回 堆肥は養分移転資材として登場した

−養分の補給方法を考える−

令和4 (2022) 年 5月号 (第740号)

今回から「土のはなし」がリニューアルする。これまで10回にわたり,作物にとってよい土であるための4つの条件について述べてきた。これからの10回は,堆肥や化学肥料,有機農業,さらには土の役割などについて話を進めていく。今回は,化学肥料が世に現れる前の時代,農地に養分を補給するために堆肥というものを考え出し,利用してきた歴史を振り返る。

1.土の肥沃度を維持するには養分補給が必要

人類が農耕を開始したのはおよそ1万年前とされている。それ以来,農地で作物を栽培して収穫すると,その農地の土にあった作物の養分は,作物に吸収されて収穫とともに農地の外に持ち出されてしまう。そのまま養分を補給しなければ,農地の土にある作物の養分が枯渇して作物の栽培ができなくなる。それゆえ,養分の補給は農地で作物を持続的に栽培するのに必要不可欠だった。

具体的にどのようにして養分を補給すればよいか,それが最大の関心事であった。作物の養分は土の中にしかなく,その土の中から養分を回収するには,身のまわりの材料,例えば,森の腐葉土,河川や湖沼の泥土,落葉,落枝,山林の下草,野草,草や木の灰,海藻,さらに人や家畜のふん尿などを集めるよりほかに方法がなかったからである。この養分移転作業は大変な労力と時間がかかった。

2.養分移転資材として考え出された堆肥

土の中にある作物の養分を回収し,回収した養分を別の場所に移動するために考え出された最強の資材,それが堆肥だった。土の中の養分の回収方法には二つあった。一つは従来どおり農地の外で育つ植物(野草や雑草など)を刈取ったり,落葉や落枝,さらに山林の下草などを収集して,それらを堆積,分解させて堆肥化する方法である。もう一つは,飼料になる植物(野草や牧草)をエサとして家畜に採食させ,その植物が吸収した土の中の養分を家畜のふん尿の形で回収して堆肥化するやりかたである。

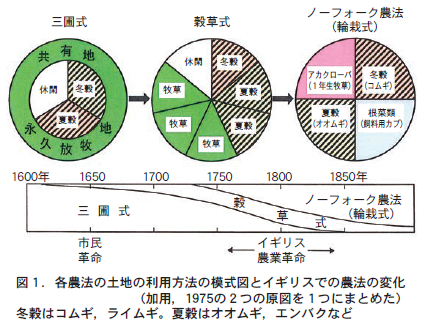

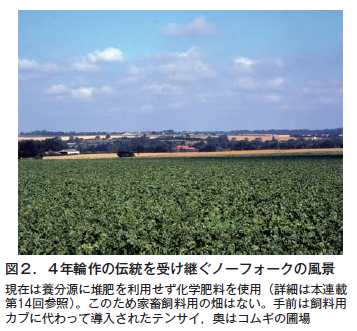

とくにヨーロッパの農家は,家畜を利用する方法が,農地の外から資材を収集するよりも労力を大幅に省力化できることに気づいた。そこで,家畜利用による養分回収と堆肥化を積極的に推進して輪作方式を発展させていった。その集大成がノーフォーク農法といわれる4年輪作だった。

3.化学肥料が登場する前の集約的輪作

ヨーロッパでの輪作の初期は単純に農地を二分し,一方は作物栽培に用い,他方は作物栽培を休む(休閑という)ことで,土の中の養分の回復を自然にまかせるという二圃式輪作であった。その後,三圃式,穀草式と発展し,ノーフォーク農法(輪栽式)にたどり着いた(図1) 。それまでの輪作でも,共有地や永久放牧地で放牧される家畜のふん尿を利用した。しかし,放牧地や草地で家畜を飼養すると,そこで排泄される家畜ふん尿の回収率が低下するという難点があった。さらに,秋から冬にかけての期間は野草や牧草の生育が衰えるため,家畜を越冬させるのに十分な飼料が確保できなかった。

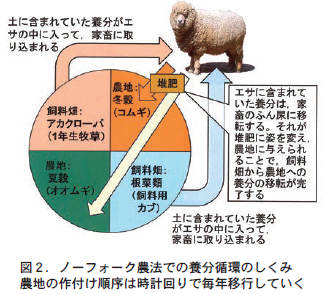

ノーフォーク農法は共同放牧地と休閑をすべて廃止して農地を拡大し,家畜の飼料となる2種類の作物(飼料用根菜類=飼料用カブ,マメ科牧草=アカクローバ)を4年輪作の中に組み入れて飼料生産を確保した。飼料用カブの播種には農事改良家のタルが開発した条播機を利用する条播栽培が導入された。それによって,雑草防除のための中耕が可能となり,飼料用カブの生産が安定するようになった。アカクローバには根に共生する根粒菌による窒素固定が見込まれ,土の窒素肥沃度を高めるのに有効だった。こうしたことから飼料生産量が多くなり,家畜の多頭飼養と冬期でも舎飼いが可能となった。家畜の舎飼いはふん尿の回収率を高め,堆肥生産量が飛躍的に増えた。このため,穀物生産畑への堆肥施与量が多くなって,土の養分肥沃度が高く維持できるようになった(図2) 。こうして,家畜ふん尿を利用した養分循環に基づく農法が確立し,当時としては超集約的な輪作が実現した。

イギリス・ノーフォークの対岸,ヨーロッパ本土のフランドル地方(現在のオランダ南部からベルギー西部,フランス北部地域)には「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし,肥料なければ収穫なし」との格言がある。ヨーロッパの輪作で,作物生産を維持するための養分移転資材として,堆肥が大きな役割をはたすことを,この格言は雄弁に語っている。

ノーフォーク農法はコムギ生産量を一変させた。ノーフォークはイングランド(イギリスの4つの構成王国のうちの一つ)の面積の4%しかない小さな地域であるのに,ノーフォーク農法の導入で,コムギ子実生産量は当時の全イングランドの90%をまかなったという(飯沼,1967) 。

4.わが国の堆肥観−完熟堆肥至上主義の伝統

わが国の主食はコメである。そのコメはイネから生産され,イネは水田で栽培される。水田はイネが収穫されても,イネが吸収した養分のかなりの部分が自然に回復するという素晴らしい仕組みを持っている。例えば,かんがい用水に含まれている養分によって自然に養分が補給される。それだけでなく,水田に水をたくわえることでリンや鉄が,水に溶けやすい形態(水溶性)に変化してイネに吸収される。その他さまざまな要因のおかげで,水田は養分の自然供給量が多くなる。このため,畑の土に比べると作物栽培による養分の消耗程度が小さい。このことは,19世紀のノーフォーク農法絶頂期のコムギ子実収量が1.7t/ha程度だったのに対して,太閤検地のおこなわれた16世紀末で,イネの子実収量はすでに1.8t/haと,ノーフォーク農法のコムギとほぼ同等の収量をあげていたことからも理解できる(髙橋,1991) 。

わが国の農業では,家畜は労力として主に利用された。したがって,農家が飼養する家畜頭数はわずかで,堆肥づくりに家畜のふん尿を含めず,イナワラやムギワラを堆積して腐熟化させて生産されるのが一般的だった。家畜ふん尿を含まないこれらの堆肥は完全に腐熟した完熟堆肥でなければ,養分としての効果が現れにくい(その理由については,後ほど説明する予定) 。わが国で,「堆肥を使うなら,完熟堆肥でなければならない」という完熟堆肥至上主義が強調されるのは,このような伝統が受け継がれた結果ではないだろうか。わが国の水田農業とヨーロッパの養分循環型農業との本質的なちがいを感じ取ることができる。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第12回 堆肥の効果の現れ方と土の条件

−土の黒さが決め手−

令和4 (2022) 年 6月号 (第741号)

化学肥料が世に現れる前の時代,農地に養分を補給するという難題を堆肥という資材を考え出して乗り切った歴史を,前回,振り返った。またヨーロッパの畑とわが国の水田では,農業のあり方がちがい,それが堆肥に対する考え方のちがいを生んだことをお話しした。化学肥料が世に出た後も,堆肥には多様な効果が期待されている。しかし,その多様な効果が例外なくすべての土で発現するのではない。その効果の現れ方のちがいをもたらす土の条件は何か,それを考えてみる。

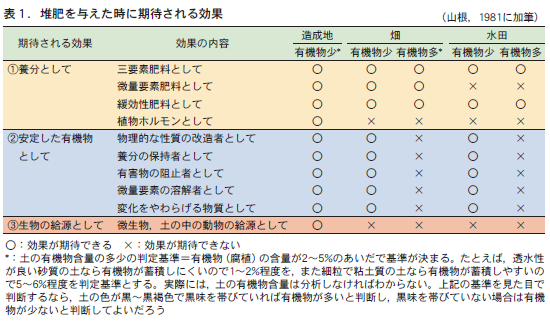

1.堆肥に期待される効果

堆肥には,大きく分けて3つの効果が期待されている (表1) 。①養分としての効果,②比較的分解されにくい安定した有機物としての効果,③生物の供給源としての効果である。堆肥を与えれば,この3つの効果が同時に自動的に現れるように,しばしばいわれる。堆肥を与えると土がよくなると思われるのはそのためだろう。しかし,この3つの効果は「期待される効果」であって,必ずその効果が現れるわけではない。

1)養分としての効果

まずは,養分としての効果である。堆肥を与えることで直接的に期待できる効果は,この効果である。具体的には,①多量要素,とりわけ三要素(窒素,リン,カリウム)の供給源,②微量要素の供給源,③ゆっくりと効果があらわれる肥料(緩効性肥料)としての効果,④植物ホルモンの供給源,などである。

これらの効果のうち,土の条件にかかわらず,堆肥を与えることで効果が確実に期待できるのは,①の三要素肥料としての効果である。通常の畑や水田の土で,窒素,リン,カリウムのいずれもが作物生産の制限因子とならないという土は考えにくいからである。また,③緩効性肥料としての働きも,土の条件にかかわらず期待できる。それは,堆肥が土に与えられた後,土の中の動物(トビムシ,ワラジムシ,ミミズなど)や微生物(細菌,放線菌,糸状菌など)などが協力して堆肥を分解し,その分解にともなって堆肥から養分が徐々に放出されるからである。堆肥を連用すれば,累積的で持続的な養分効果も期待できる。

ところが,②の微量要素肥料としての効果は,水田ではあまり期待できない。これは,水田のかんがい水中に微量要素がかなり溶け込んでおり,イネ栽培期間に多量にとりこまれるかんがい水から供給される微量要素量が多いためである。堆肥に微量要素が含まれていても,その与える量が限られた範囲では,かんがい水からの天然供給量にはおよばない。

④の植物ホルモンも,栽培履歴のある畑や水田で,実際にどれほどの効果が期待できるかはまだよく知られていない。ただし,造成地のように,有機物を含む表層土が完全に除去され,有機物をほとんど含まない下層土が作土になっている場合には効果が期待できそうである。

2)安定した有機物としての効果

期待できる効果の二つ目は,安定した有機物としての効果である。安定した有機物とは,土の中で動物や微生物などの分解をある程度受けた後に残った有機物で,比較的分解しにくい有機物のことである。これが土の有機物(腐植)といわれる物質となり、土に黒い色を与える。

堆肥が土の中にすき込まれると,堆肥の中の分解されやすい有機物は,分解されることで養分的効果を現す。一方,比較的分解されにくいために土に残った有機物は,土の中にもともとあった有機物とともに安定した有機物としての効果を発現する。

その効果には,①土の物理的な性質,たとえば土のすき間の大きさやその割合(孔隙分布) ,排水のしやすさ(透水性) ,水持ちのよさ(保水性) ,空気の通りやすさ(通気性) ,耕しやすさ(易耕性)などの改良,②養分保持能の増加,③有害物の抑制,たとえば,有機物がアルミニウムと結合すると,アルミニウムの有害な働きを抑えるため(キレート作用という) ,アルミニウムがリンと結合しにくくなる。その結果,リンの養分効果が出やすくなるといった効果,④微量要素は水に溶けにくい形態であることが多い。しかし,有機物が分解されるにともない二酸化炭素(CO2)が放出され,これが水に溶けて炭酸水となって微量要素を溶けやすくする働き,さらに⑤有機物の持つ環境変化をやわらげる作用(緩衝力)などが考えられる。

しかし,こうした様々に期待される安定した有機物としての堆肥の効果が現れるのは,与えられた土の有機物含量が,ある基準(土によってちがい,2〜5%くらいの範囲)より少ない場合で,それ以上の場合には効果が期待できない(山根,1981) 。有機物が多い土では,もともと土に安定した有機物(腐植)が多いので,土の物理的な性質が作物生産の制限因子になりにくいからである。

3)生物の供給源としての効果

三つ目の効果は生物の給源としての効果である。堆肥中には多くの生物(ミミズなどの小動物や微生物など)が生息している。堆肥を与えることは,土の中にこれらの生物を供給することになるので,その供給源としての効果が期待できる。

しかし,この効果も堆肥を与える土が通常の土であれば,その土に生息する生物数が,与えられた堆肥に含まれている生物数にくらべて圧倒的に多く,堆肥に土の生物の給源としての直接的な効果を期待しにくい。この効果も造成地のような極度に有機物の少ない土が作土となった場合に限定すべきである。

堆肥を与えることが土の生物におよぼす影響は,1年間の効果としてとらえるよりも,連用による累積的な効果のほうが期待できる。ただし,その場合でも,生物数の多様化や増加が作物の生育に直接的な影響を与えるかどうかは,そのほかの土の条件によって変化する可能性がある。

2.有機物の少ない土ほど堆肥の効果は大きい

今,土に堆肥を与えようとする場合,とくに理由もなく,ただ漫然と「土づくり」だからといって与えていないだろうか。なぜ堆肥を与えるのか,堆肥のどの効果を期待して土に与えるのか,それをよく考える必要がある。土の条件によっては,堆肥に期待した効果が現れる場合と,現れない場合とがあるからだ。表1に示したように,土の有機物が多いか少ないかが判断基準となる。

土の有機物の多少は,厳密には分析しなければわからない。土を分析することなく見た目で有機物の多少を判断するなら,土の色を見るとよい。土の色が黒〜黒褐色で黒い色を帯びていれば有機物が多いと判断し,土の色が黒い色を帯びていない場合は,有機物が少ないと判断して大きなまちがいはないだろう。

有機物の少ない土(黒い色が淡い土)は堆肥を与えることで多様な効果が期待できる。有機物の多い土(黒い色が濃い土)では,緩効的な三要素肥料としての養分効果を中心に期待したい。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第13回 有機物資材の種類とその効果

−C/N比が要点−

令和4 (2022) 年 7月号 (第742号)

堆肥は,もともと農地へ養分を移転させるために考え出された資材である。しかしわが国では,その他に安定した有機物としての効果や,生物の給源としての効果まで期待されるようになった。そこで先月は,そのような堆肥に期待する効果と,その期待が作物生産に具体的に反映されるかどうかは土の条件で違うことを述べた。

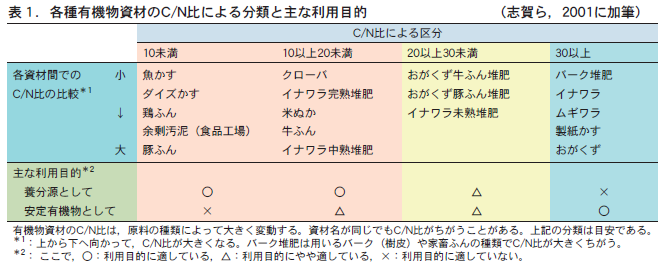

今月は,堆肥を含めた多様な有機物資材の効果の発現をC/N比で整理する。さらに,わが国では利用する堆肥は「完熟堆肥」に限定されることが多い。どうしてそうなったのかを考えてみる。

1.有機物資材のC/N比と分解のしやすさ

有機物資材が土に与えられると,土の微生物に分解されていく。この時,有機物資材の分解されやすさは炭素(C)と窒素(N)の比率(C/N比,炭素率ともいう)によって決まる。

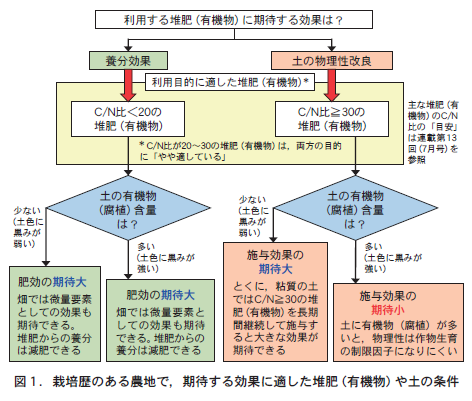

炭素が少なく窒素の多いC/N比が20くらいより小さい有機物資材(表1参照,ダイズかす,鶏ふん,牛ふんなど)は,土に混和されると微生物に早く分解される。このため,養分的な効果が現れやすい。つまり,養分源としての利用に適した資材である。完熟堆肥といわれるのはこのようなC/N比を持っている。しかし,分解されやすいので土に有機物として残るのはわずかしかない。それゆえ,このタイプの有機物資材には土の中で安定した有機物としての効果は期待しにくい。このため,土の物理的な性質を改善するには適当な資材とはいえない。

逆に,炭素が多く窒素の少ないC/N比が30くらいより大きい有機物資材(表1参照,たとえば,バーク堆肥やイナワラ,ムギワラなど)は,土の中での分解が遅い。このため,養分としての効果はあまり期待できない。しかし,有機物資材が土の中で比較的安定した有機物として蓄積する。したがって,土の物理的な性質の改良を目的とする場合に利用したい資材である。

それぞれのタイプの有機質資材の具体例と主な利用目的を表1に示した。

2.C/N比が大きい有機物資材の利用は要注意

C/N比が30以上の有機物資材を利用する場合,その利用目的が土の物理的性質の改良のためであっても,作物に悪影響を与える場合があるので注意する必要がある。このタイプの有機物資材を与えてしばらくすると,作物の葉色が黄緑色になったり,生育が抑制されたりして,作物に窒素欠乏の症状が現れることがある。こうした現象を「窒素飢餓」という。 肥料を与えたのに作物が窒素欠乏になるという不思議な現象だ。窒素飢餓が発生する仕組みは以下のとおりで,興味深い。

C/N比の大きい有機物資材が土に与えられ,それが微生物に分解されていくとき,微生物にとってエネルギー源となる炭素(C)は有機物資材から十分に供給される。これに対し,微生物にとって重要なタンパク質の栄養源である窒素(N)の供給量は,炭素に比べ相対的に少ない。このため,この資材では微生物の窒素要求を満たすことができない。そこで,窒素を必要とする微生物は,土の中にもともとある無機態窒素(硝酸態窒素やアンモニア態窒素)や,肥料として与えられた無機態窒素を栄養源として体内に取り込み,自身のタンパク質などの有機態窒素に形態を変化させる(これを無機態窒素の有機化という) 。結果的に,土の中にあった無機態窒素が作物に利用しにくい形態に変化するので,作物に窒素欠乏症が現れる。

3.わが国はなぜ完熟堆肥至上主義なのか

この連載の第11回(5月号)で述べたように,ヨーロッパでは,伝統的に堆肥はあくまでも養分の移転資材として位置づけられている。家畜を飼うことは堆肥生産のための必須条件であり,堆肥は養分源そのものという意識である。したがって,わが国のように堆肥に養分源としての効果のほかに,安定した有機物としての効果や生物の給源としての効果まで含めた多様な効果を期待することはあまりない。

一方,化学肥料が出回る以前には,わが国でも養分源として堆肥を利用せざるを得なかった。しかしわが国の農業では,家畜は堆肥生産のためではなく,主に労力として利用された。農家が飼う家畜頭数はわずかで,堆肥づくりに使える家畜のふん尿は多くはなかった。堆肥原料の大部分はイナワラやムギワラ,近くの里山の落葉,落枝などで,それらのC/N比は60を超えるほど大きかった。こうしたC/N比の大きな材料を堆肥にして田畑で利用するには,完全に腐熟させた完熟堆肥にしなければならなかった。C/N比が大きいままだと作物に窒素飢餓のリスクがあるからだ。

腐熟させる過程で,含まれていた炭素は,酸素が十分ある条件(好気的条件)で微生物によって分解され,最終的に二酸化炭素(CO2)に変化して大気中に放出される。これによって原料に含まれていた炭素量が少なくなる。一方の窒素は,その多くは腐熟化が進んでも原料に温存される。このため,腐熟化をすすめても窒素(N)量は大きく変化せず,炭素(C)量が減少するためC/N比が小さくなる。完熟堆肥とは,腐熟化でC/N比を小さくさせた堆肥のことである。

C/N比の小さい完熟堆肥が土に与えられると,微生物による分解が早く進む。分解とともに,この堆肥に含まれる窒素は作物が吸収しにくい有機態から吸収しやすい無機態のアンモニア態窒素に変化する。そして,これが養分として作物に吸収される。つまり,イナワラやムギワラといったC/N比が大きい有機物資材は,十分に腐熟させて完熟堆肥まで分解させないと,土に与えても養分としての効果が現れにくい。化学肥料のない時代,わが国でも堆肥は貴重な養分源だった。養分源として利用しようとするかぎり,C/N比を小さくしておくのが必須条件だった。わが国で「堆肥を使うなら,完熟堆肥でなければならない」という完熟堆肥至上主義が強調されるのは,上に述べたような伝統が現在まで受け継がれた結果だろう。

4.現在の堆肥は産業廃棄物扱い

わが国では化学肥料という養分移転資材が登場してから,養分源としての堆肥の存在価値が低下した。労力のかかる堆肥生産をしなくなり,堆肥の利用も少なくなった。とくに稲作農家では,水田に堆肥を与えることを避けるようになった。与えた堆肥から夏以降に窒素が多く放出され,その結果,高タンパク米となって食味を大きく低下させるからである。

畜産農家は家畜の飼料を輸入濃厚飼料に依存した多頭飼養経営が多い。家畜が排泄するふん尿から大量に生産される堆肥を,農地に還元したくてもその農地が不足している。畜産農家で生産される堆肥はまさに産業廃棄物扱いで,有効利用にほどとおい。わが国では,「土づくりには堆肥」と重要視されるにもかかわらず,堆肥が適切に利用されているかどうか疑わしい。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第14回 養分源が堆肥から化学肥料へ変化する時代

−その歴史的経緯−

令和4 (2022) 年 8/9月合併号 (第743号)

堆肥が作物の生産に大きな効果を持つというのは,古くアリストテレスの時代にまでさかのぼることができる。その堆肥を農地への養分移転資材として積極的に利用し,食料増産へ向かったのは19世紀のノーフォーク農法の時代からである(本年5月号参照) 。今月は,養分源が堆肥から化学肥料へ交代していく時代の話である。きっかけは農業不況だった。どんな経緯があったのだろうか。

1.フランドルの格言が教えること

ノーフォーク農法は,養分循環からたどりついた4年輪作(コムギ−飼料用カブ−オオムギ−アカクローバ)の農法であった(図1) 。家畜のエサとなる飼料作物(飼料用カブやアカクローバ)に土の中にある養分を吸収させ,そのエサを家畜に与えて,その家畜からふん尿という形態で養分を回収し,最終的にそれを堆肥にして人の食料生産の畑へ移転させるという循環型農業である。これは,イギリス・ノーフォークの対岸,ヨーロッパ本土のフランドル地方(現在のオランダ南部からベルギー西部,フランス北部地域)に古くから伝わる「飼料なければ家畜なし,家畜なければ肥料なし,肥料なければ収穫なし」との格言そのものだった。ヨーロッパの輪作で,作物生産を維持するための養分移転資材(肥料)として堆肥が大きな役割をはたしていることを,この格言は雄弁に語っている。

しかし,この格言には見逃せないもう一つの指摘がある。それは肥料となる堆肥を得るには,家畜のエサとなる飼料が必要だということである。フランドルの格言が指摘するように,人の食料ではなく家畜のエサとなる作物(飼料作物)を生産しなければ,養分源としての堆肥が生産できない。だからこそノーフォーク農法では,農場内の土地面積の半分を飼料作物生産に割り当て,飼料用カブとアカクローバを輪作に加えている。これによって飼養できる家畜の頭数が増えただけでなく,家畜を冬期も家畜舎で飼い続けることが可能になった。その結果,家畜ふん尿の回収率が高まり,養分源となる堆肥が増産されるようになった。それは,人の食料を生産する畑への堆肥投入量の増加を可能にした。そのことによってコムギやオオムギの収量水準が一気に2倍近くまで増加した。

2.農業不況からの脱出に必要な堆肥代替養分源

化学肥料の利用が一般化するまで,この農法はその画期的な高収量から広く普及した。そして19世紀,イギリスの農業はノーフォーク農法の絶頂期に黄金時代をむかえた。しかし,この黄金時代は長続きしなかった。それまで穀物の輸入に規制をかけていた穀物法が撤廃され,アメリカやカナダから安価なコムギが大量に輸入されるようになったからである。これによってイギリスのコムギ栽培は大打撃を受け,農業不況におちいった。この不況は1875年ころからはじまり,第一次世界大戦中に一時中断したものの,およそ60年間もつづいた(McLean,1991) 。

農業不況はノーフォーク地方でも深刻だった。ノーフォーク農法では,家畜のエサとして栽培する飼料用カブやアカクローバの圃場からは,直接的な収益が発生しない。それらは養分源としての堆肥生産のために栽培しているからである。農家は不況脱出のために,収益のない飼料生産をやめて,そこに人の食料となる換金作物を栽培したいと思うようになった。それによって収益の増加が期待されるからだ。ただし,それには問題があった。飼料生産をやめると家畜を飼養できなくなり,それは同時に堆肥生産ができなくなって作物生産そのものが減収する。したがって,重要なことは堆肥の代用になる養分源をどうするかだった。そこで注目されたのが当時販売流通しはじめた化学肥料である。

3.農家の出資で設立された農業試験場の成果

市販化学肥料として過リン酸石灰が世界で初めて登場したのは1843年7月1日。農業不況が始まる少し前のことだった。もちろん,化学肥料が一般の農家に広く使われるという状況ではない。化学肥料の普及にはまだまだ時間が必要だった。使用経験のない化学肥料が,本当に堆肥の代替養分源となるのかどうか,誰もが不安だった。それを解消するには科学的裏付けが欲しかった。そこで,ノーフォークの農家は自ら出資してノーフォーク農業試験場(後にモーレイ研究センターの時代を経て,現The Morley Agricultural Foundationに継承)を1908年に設立した(図2) 。

ノーフォーク農業試験場での12年間にわたる長期輪作試験結果は,作物の収穫残渣(ムギワラやテンサイ地上部など)を土にすき込む時,化学肥料を併用すれば,堆肥が施与されなくてもコムギやオオムギの子実収量を堆肥が施与された処理区と同等に維持できることを明らかにした(Raynsand Culpin,1948) 。この結果に基づき,化学肥料の併用を条件に,飼料用カブのかわりに同じ根菜類のテンサイを,アカクローバのかわりにバレイショの栽培が推奨されるようになった (McLean,1991) 。こうして化学肥料への不安が少しずつ解消され,ノーフォーク農法の養分源が堆肥から化学肥料へ徐々に移行し,世の中に化学肥料が受け入れられていった。

4.循環型農業の堆肥生産に伴うジレンマ

ノーフォーク農法に化学肥料が取り入れられた最大の原因は,養分循環の要となっている家畜のための飼料生産に土地が必要だったことである。農業不況下でその土地を飼料生産に割り当てられなくなったのだ。しかも,作物の収量が多くなると,その畑から持ち出される養分量も多くなる。そうなると,その補給のために養分源として多量の堆肥が必要になる。堆肥の増産には家畜の頭数の増加や,増加した家畜の飼料生産用の農地もさらに必要となってくる。しかし、その農地の収益性は低い。循環型農業で養分源を堆肥だけに依存しようとすることで発生するジレンマである。

さらに重要なことは,シュプレンゲルと共に植物の養分は無機物であると主張したリービヒが,かつて批判したように,どのような循環型農業でも完全な循環はありえないことである。生産された農産物は販売のために農場外へ持ち出される。その農産物が吸収した農地の養分は,確実に循環の経路から外に持ち出される。この持ち出し分の養分は,循環の経路の外から持ち込まれない限り,循環経路内の農地に含まれる養分は徐々に消耗していく。リービヒはそれを略奪農業とよび,養分の補給に化学肥料の利用を勧めたのだ。

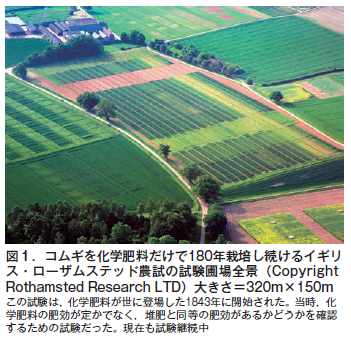

5.化学肥料の肥効確認のためのもう一つの試験

化学肥料を世界で最初に世に送り出したのは,イギリスのローズであった。ローズもまた,化学肥料が本当に堆肥と同等の効果を持つのか不安だった。そこで,彼はその肥効を確認しようと,ローザムステッド農業試験場を自力で創設した。ノーフォーク農業試験場よりも65年も前のことで,世界最古の農業試験場である。そして,化学肥料の販売を開始した1843年から試験を開始した。この試験はおよそ180年経過した現在まで継続されている。その結果は来月号でお話しする。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第15回 化学肥料だけしか使わない畑のコムギの生育

−堆肥だけの畑と比べる−

令和4 (2022) 年 10月号 (第744号)

化学肥料を世界で最初に市販したのは,イギリスのローズだった。1843年7月1日のことである。それまでの作物の養分源はもっぱら堆肥であった。ドイツのテーヤが指摘した植物の養分は土にある有機物(フムス=腐植)であるというのが通説の時代だったからである。

1.植物の養分が有機物から無機物へ変わる時代

その通説に疑問の声をあげ,1828年に植物の養分は有機物ではなく無機物(ミネラル)であると初めて指摘したのはドイツのシュプレンゲルだった。その指摘をさらに強力に援護し,1840年に理論化して普及させたのが同じドイツのリービヒである。ローズが,無機物である化学肥料(製法特許を取得した過リン酸石灰に,リン酸アンモニウムとケイ酸カリウムからなる肥料)を作物の養分として販売したのはそんな時代のことだった。

ローズは,販売しようとする化学肥料の有効性を検証するために,彼の生地であるハーペンデンのローザムステッドでいくつかの試験を試みた。彼は1837年から39年にポット試験を実施し,1840年から41年には小規模な圃場試験をおこなった。それらの試験から,キャベツに対して,窒素だけでなくリンも含んだリン酸アンモニウムの施与で最多収となったことから,養分としてのリンの重要性を認めた。

2.ブロードボーク・コムギ圃場試験の概要

ローズは,リービヒのところで化学を学んだギルバートを,科学的協力者として呼び寄せ,化学肥料と堆肥の養分的効果の比較試験を開始した。それは,化学肥料を世に出したまさにその1843年の秋で,試験に用いる作物としてコムギ(秋まきコムギ)を播種したのだ。これが今月紹介するブロードボーク・コムギ試験圃場である。この1843年がローザムステッド農試の創設年である。

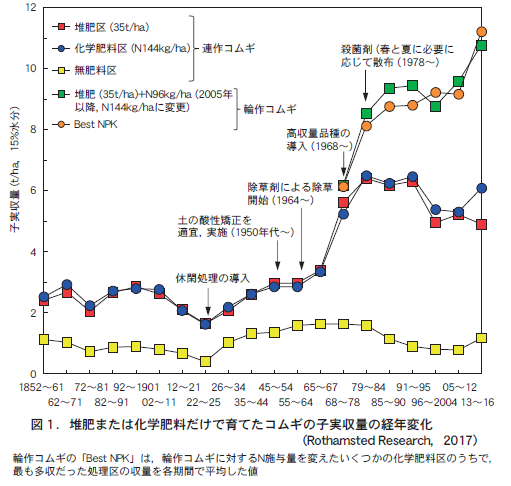

この圃場試験はそれ以来,179年経過した現在まで絶えることなく継続されている。試験の処理は,堆肥を35t/ha与えて栽培する堆肥区を対照とし,無肥料区の他に,化学肥料の処理区には窒素以外の養分としてリン,カリウム,マグネシウムなどを一定量与え,窒素は0,48,96,144kg/haの4水準であった。現在はこの4水準に加えて,192,240,288kg/haの処理を加え7水準で試験が継続されている。当然のことだが,化学肥料が世に出たその年に開始された試験であるので,化学肥料だけで栽培され続けた期間がこのブロードボーク圃場より長い圃場は地球上に存在しない。

1968年には,試験に用いるコムギの品種を高収量品種(稈長を短くして多肥条件でも倒伏しにくくし,葉を直立にして受光態勢を改良した品種)に変更している。同じ1968年からそれまでの連作処理の他に5年輪作の処理を加え,堆肥35t/haに窒素を96kg/ha(2005年からは144kg/haに増量)追加する処理もおこなうようになった。

3.ブロードボーク・コムギ圃場試験の結果

1)適量の化学肥料で堆肥区と同等の収量

図1はこの試験の結果である。連作コムギ試験の化学肥料(N144 kg/ha)区のコムギ子実収量は堆肥区と大差がない。化学肥料だけであっても与える量が適量なら,堆肥を35t/ha与えてコムギを生産した場合とほぼ同等の子実生産が可能であることが確認された。

また興味深いことに,いずれの処理区も連作が60年ほど経過した1902年以降,連作障害が認められるようになって収量が低下していった。そこで休閑処理(1年休閑の後,4年連作)を導入すると再び収量が回復している。これはコムギの連作障害が化学肥料区だけでなく堆肥区でも発生し,回復には堆肥や化学肥料の与え方といった養分的な処理ではなく,休閑処理のほうが有効であることを示している。

2)高収量品種の導入で収量が飛躍的に増加

高収量品種が導入された1968年以降,堆肥や化学肥料の施与処理が変化しないにもかかわらず,連作コムギの収量は2倍近く増えている。高収量品種の高い子実生産能力が確認できる。

しかも,1968年以降に設けられた5年輪作区では,堆肥に化学肥料の窒素分を加えて全窒素施与量を増加させたところ,収量は10t/ha近くになった。これは,1967年までの古い品種時代の堆肥区の収量のおよそ3倍にもなるだけでなく,わが国の平均的収量のおよそ2倍にも達する。堆肥に化学肥料の養分を追加したことによる増収効果は明らかで,高収量品種の肥料養分への反応のよさが理解できる。

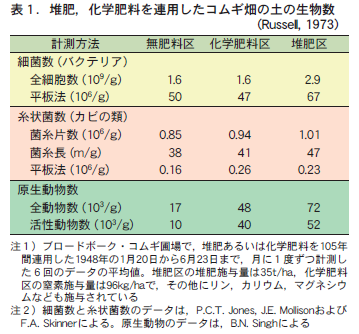

3)化学肥料だけしか使わない畑での土の生物

化学肥料を使いつづけると土の中の生物が死に絶え,「土が死ぬ」と心配する人がいる。もし,化学肥料を使い続けることで土の生物が絶滅するのであれば,もちろん,この試験のコムギの収量や生育に影響するはずである。しかし,そのような現象は,世界で最も長く化学肥料だけを使い続けた,このブロードボーク・コムギ試験圃場でさえ,まったく認められていない(図1) 。化学肥料区と堆肥区の土の生物数を調査した結果によると,化学肥料だけを施与し続けたために,土の生物が生息しなくなったという事実はない(表1) 。

長年ローザムステッド農試の場長をつとめたラッセルは「化学肥料がミミズに有害だから使用すべきでないという懸念がもたれている。しかし,ブロードボーク・コムギ試験圃場において,100年以上も連続して慣行量以上の化学肥料を施与してもそういう兆候はない」と明確に指摘している(Russell,1957) 。

以上の試験結果は,化学肥料を適切に利用するかぎり,化学肥料が作物に悪影響を与えるというような心配をしなくてもよいことを示している。

−第2章− 堆肥と化学肥料

第16回 堆肥と化学肥料,その効果を比べる

−共通点とちがいは何か−

令和4 (2022) 年 11月号 (第745号)

連載第11回(5月号)から第13回(7月号)までは堆肥について,第14回(8・9月合併号)と第15回(10月号)では化学肥料について,話題提供してきた。堆肥や化学肥料がどのような状況で世の中に登場してきたのか,また,作物生産に対してどのような効果があるのかを述べている。今月はこれまでを総括し,堆肥や化学肥料の効果を改めて比較し,共通点とちがいを整理する。なお,以下で単に堆肥という語は,完熟堆肥から未熟な堆肥を含めた有機物資材を意味する。

1.多様な堆肥の効果

すでに第12回で詳しく述べたように,堆肥を農地に与えた場合,大きく分けて3つの効果がある。すなわち,①養分としての効果,②比較的分解されにくい安定した有機物としての効果,③生物の供給源としての効果である。ただし,これらの効果は,あくまでもこうした効果が期待されるということであって,堆肥を土に与えれば必ず自動的に発現するということではない。また,③生物の供給源としての効果は,新規に造成された農地のような栽培履歴がないところで発現する効果であり,栽培歴のある農地ではその効果に大きな期待はできない。

さらに①と②の効果についても,土の条件(有機物含量の多少)によって,その効果が期待できる場合と期待できない場合がある。しかも堆肥といっても多種多様である。その多様な堆肥に期待できる効果は,その堆肥に含まれる炭素(C)と窒素(N)の比率であるC/N比によって異なる。

そこで,栽培歴のある農地を対象に,どのような堆肥をどのような土に利用すれば,その効果が期待できるかを図1にまとめた。

2.化学肥料は養分効果だけ

一方,化学肥料の効果は,堆肥のように多様ではない。つまり,堆肥の持つ効果のうち,①の養分としての効果しか化学肥料には期待できない。土の物理的性質,例えば土のすき間の大きさやその割合(孔隙分布) ,排水のしやすさ(排水性) ,水持ちのよさ(保水性) ,空気の通りやすさ(通気性) ,耕しやすさ(易耕性)というようなことへの改良効果や,その他,第12回(6月号)で指摘した安定した有機物としての様々な効果は,堆肥だけにしか期待できない。

3.堆肥と化学肥料は養分効果の発現が違う

養分としての効果でも,堆肥と化学肥料ではその効果の発現のしかたがちがう。化学肥料の養分の形態は,原則として作物が吸収しやすい無機態である。しかも,土に与えられると土の水分に溶け込んで作物に吸収されるように製造されている。それゆえ,化学肥料の養分効果は速効性の特徴を持つ。作物が育っている途中で,養分不足の症状が現れた場合,化学肥料の追肥で生育の遅れを回復させることができる。これは,化学肥料が速効性だからできることである。

4.安定した有機物による土の物理性改良効果

一方,堆肥に含まれる養分には,作物がすぐ吸収できる無機態の形態はわずかで,大部分は有機態として含まれている。この有機態の養分は土の微生物などによって分解された後に,作物が吸収できるようになる。したがって,堆肥は養分として効果が発現するのに時間がかかる緩効性である。それゆえ,追肥として使うには適していない。

堆肥に含まれている養分のうち,土に与えられた当年に養分としての肥料的効果が期待できるのは,速効的な無機態の部分と比較的容易に分解される(易分解性)有機態の部分の合計量である。それ以外のさらに時間をかけて分解される有機態の部分(難分解性)は土に残り,安定した有機物として次年度以降に繰り越されていく。

C/N比が20未満と小さい堆肥は,分解されやすい。そのため養分効果が強く表れる。逆にC/N比が30以上と大きな堆肥は,分解されにくく安定した有機物として土に残る。それが土の物理性改良の効果をもたらす。

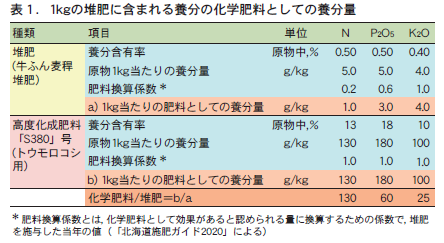

5.化学肥料は養分含有率が高く資材としての重量が軽い

化学肥料と堆肥の養分について,もう一つ重要なちがいがある。それは一定の重さに対して含まれている養分量のちがいである。化学肥料は堆肥より養分含量が桁ちがいに多い。そのため,化学肥料のほうが労働時間当たりに与えられる養分量が多く,単位養分量当たりの運搬コストが安い。例えば,平均的な堆肥(牛ふん麦稈堆肥)とトウモロコシ用の化学肥料銘柄「S380」号を比較すると,それぞれ同じ1kgを土に与えたとしても,化学肥料は窒素(N)で堆肥の130倍,リンなら(P2O5として)60倍,カリウムでは(K2Oとして)25倍も多く与えられる(表1) 。

堆肥は養分含有率が低いため,作物の増産に必要な多量の養分を与えるには,施与量を多量にする必要がある。しかし,その量は多くなりすぎて労力がかかる。ところが化学肥料はその労力の軽減を可能にした。化学肥料は少量であっても多量の養分を与えられるからである。このため,化学肥料の使用で土地面積当たりの作物収穫量を大きく増加させることに成功した。しかも,それは労働時間当たりの生産量も増やすことを意味している。こうして食料の増産が可能となり,多くの人口を支えることが可能となった。

以上で述べてきた堆肥と化学肥料の共通点とちがいは,表2のようにまとめることができる。

−第3章− 植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き

第17回 植物が水と養分を吸収するしくみ

−必要な物質を吸収し,不要な物質は排除する−

令和4 (2022) 年 12月号 (第746号)

植物は根から水や養分を吸収している。しかし,そのしくみは,土の中の水分(土壌溶液)に溶けている物質を,溶液と同時に根の中に取り込むというような単純な話ではない。

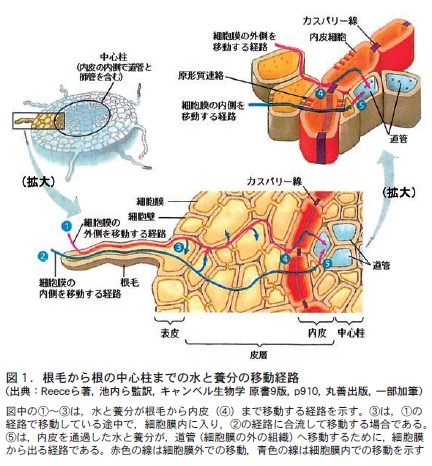

1.細胞膜と細胞壁で包まれる植物の細胞

植物の細胞は,細胞膜で囲まれ,細胞膜は細胞壁で包まれている(図1) 。

細胞壁はザルのような網目構造で,水(ここでは,土壌溶液中の物質を溶かす溶媒としての純水H2Oのことを意味する。以下同様)はもちろん,土壌溶液に溶けている溶質としての養分イオンやその他の多くの物質も,自由に通過できる。細胞壁を通過した物質は,葉の蒸散作用によって作られる植物体内の水の流れに乗り,根の中心柱を取り囲む内皮(図1の④で,一つずつの細胞が輪をつくるようにつながっている組織)までたどり着く。これが図1の①の移動経路である。ここまではまだ細胞膜の外であり,水と養分イオンは細胞膜の内側に入っていない。

2.細胞膜内に入る最後の障壁

−カスパリー線

内皮の細胞壁は,カスパリー線という組織でリボンをかけたように帯状に囲まれている (図1) 。図1の①の経路で,細胞壁を通過してきた水や養分イオンは,このカスパリー線に到着しても,ここでせき止められて中心柱へ移動できない。カスパリー線は,木材の主成分リグニンや脂質の一種スベリンが蓄積してできており,物質を自由に通過させないからである。

①の経路とは別に,水や養分イオンが,いきなり根毛の細胞膜を通過し,細胞の中を移動する経路もある (図1の②の経路) 。この場合は,最初に通過しようとした細胞膜で膜の内側に入ることが許されるかどうかが判別される。そこで膜内に入ることが許された物質だけが,細胞膜を通過する。隣り合う細胞へは原形質連絡という細胞同士の溝を通過する。この経路では,最初に細胞膜の中に入っているので,内皮細胞も通過して,中心柱の道管の側まで移動できる。

問題は,①の経路では内皮細胞のカスパリー線を通過しようとしたところで,②の経路では最初に細胞膜を通過する時に,それぞれ,細胞膜内に入ることが許可されるしくみである。

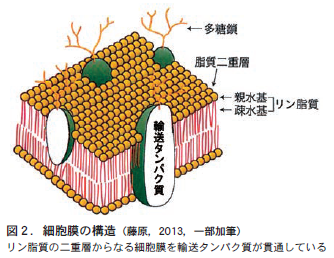

3.細胞膜の機能と水吸収

−浸透圧と輸送タンパク質(アクアポリン)の働き

細胞膜は,親水基と疎水基の二つの部分で構成されるリン脂質が,疎水基を隣り合わせるようにして二重層になってできている(図2) 。図にあるように,膜を貫通するタンパク質があり,これらを含めて細胞膜が構成されている。この細胞膜を貫通するタンパク質は輸送タンパク質といわれ,細胞膜での物質輸送に大きな役割をはたす。

この細胞膜は細胞内の様々な物質を抱えているので,一般に,物質濃度は細胞膜内で高く,膜外は低い。細胞膜が細胞壁のように,すべての物質の通過を許す全透膜であれば,通常は濃度勾配による拡散によって,濃度の高い細胞内から濃度の低い膜外に養分イオンが出ていく。これでは,養分イオンが養分として利用できなくなる。

このため,細胞膜は溶媒の水を通過させるが,溶質の養分イオンなどの物質を通過させない半透膜になっている。この時水は,細胞膜の内外の濃度差を消すように,高濃度の細胞膜内側に入り込んで吸収される。この半透膜の内外の濃度差で発生する圧力が浸透圧である。ところが,浸透圧だけの水の移動速度は遅く,植物の水要求を十分に満たせない。それを補う水の輸送タンパク質がアクアポリン(水チャネルともいう)で,水の輸送速度は非常に速い。多くの植物細胞では,アクアポリンによって水の輸送速度が10倍以上高まる(平沢,2016) 。植物が土壌溶液から水を吸収するのは,主にアクアポリンの働きである。

4.養分が細胞膜を通過するしくみ

−輸送タンパク質による能動輸送

土壌溶液に溶けている養分イオンが,細胞膜内に入り込むのも,輸送タンパク質による働きである。土壌溶液の溶質である養分イオンは,半透膜である細胞膜を通過できない。しかも,細胞膜内外には濃度勾配があるので,養分イオンが膜内に入る,つまり,吸収されるには,濃度勾配に逆らって細胞膜内に入り込まねばならない。これを可能にしているのも,細胞膜を貫通している輸送タンパク質の働きである。

この輸送タンパク質は,どんな物質でも自由に輸送するのではなく,それぞれに固有の輸送相手が決まっている。すでに述べたように,水の輸送には水専用の輸送タンパク質アクアポリンがある。窒素の養分イオンであるアンモニウムイオンにはその膜通過を担当する輸送タンパク質(アンモニウムイオントランスポーター)がある。植物が,さまざまな物質が溶けている土壌溶液の中から,自分に必要な養分イオンだけを選択的に細胞膜内に取り込むことができる(選択吸収という)のは,それぞれの輸送タンパク質が固有の相手を輸送する特性を持っているからである。この時,濃度勾配に逆らって,膜の外から内へ養分イオンを輸送する(能動輸送という)ためのエネルギーをつくりだす輸送タンパク質も存在している。

こうして植物は,根の周りの土壌溶液に溶けている物質から,巧みに水と養分イオンだけを選択吸収し,不要な物質を排除している。

5.養分吸収の最後の仕上げは道管への移動

吸収された水と養分イオンは,根の細胞内にとどまっていない。吸収された水や養分イオンは,植物体の茎や葉といった各部位へ移動していく。それは道管を通じておこなわれる。道管は移動のためのパイプであることから,細胞膜の外側の組織で,おもに細胞壁で構成されている。

このため,内皮細胞内に入った水や養分イオンは,再び,細胞膜外へ出て道管に移動する必要がある(図1の⑤の移動) 。この役割を果たす輸送タンパク質は,細胞膜内に入るために利用した輸送タンパク質ではなく,別の輸送タンパク質であることが多い。

こうして道管にたどり着いた水や養分イオンは,それぞれが必要とされる植物の器官へ移動し,そこで栄養素として利用されて,植物の栄養となる物質に変換されていく。

−第3章− 植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き

第18回 植物が難溶性物質を吸収するしくみ

−根から溶解を助ける物質を分泌する−

令和5 (2023) 年 1月号 (第747号)

植物は,土の中の水分(土壌溶液)から自分に必要な養分を選択して吸収している。前回,そのしくみをお話しした。養分が土壌溶液に溶けやすい場合はそれで説明できた。しかし養分が,水に溶けにくい難溶性物質で土の中に存在する場合,植物はどうするのか。

今回は,土壌溶液に溶けにくい物質から養分を吸収する植物の見事なしくみを見てみたい。

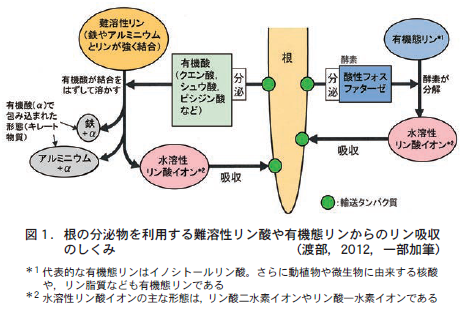

1.畑ではリンと鉄が難溶性物質として存在する

植物の養分のうち,リンと鉄は水に溶けにくい物質(難溶性物質で,リン酸アルミニウムやリン酸鉄,水酸化鉄など)の形態で土の中に存在している。しかし,水田のように,土の表面が水で覆われて,土の中が酸素不足の還元状態になると,難溶性だったリン酸鉄や水酸化鉄は,水に溶けやすい物質に形態変化する。そのため,イネはこれらの養分に大きく不足することはあまりない。

一方,畑の土の中は酸素が大気とつながっており,酸化状態のままである。このため,リンや鉄は難溶性物質のまま存在しており,土壌溶液に溶けにくく,植物にとっては吸収しにくい養分である。ところが,植物はそういう養分にも,以下で述べる対策を用意して吸収している。

2.難溶性リンからのリン吸収のしくみ

畑状態で,リンは難溶性物質であるリン酸アルミニウムやリン酸鉄として存在していることが多い。このほか,そのままでは吸収できない有機態リンとして存在することもある。植物は,このような水に溶けにくいリンを吸収しやすくするために,根の細胞内で有機酸(クエン酸,シュウ酸,ピシジン酸など)や酸性フォスファターゼという酵素を生産し,それらを根の周りの土へ排出している(この現象を分泌という)(図1) 。もちろん,これらの分泌物も,細胞膜を通過して根の外に出なければならない。これらの物質の輸送は,それぞれの輸送タンパク質(トランスポーター)が担当している。

根から分泌された有機酸は,土にあるリン酸鉄やリン酸アルミニウムなどの結合をはがして溶かす性質がある。溶けてイオンの状態となったリンは,輸送タンパク質を通じて細胞膜の中に運ばれて植物に吸収される。また結合から引きはがされた鉄やアルミニウムはそのままイオンとして土壌溶液に残るのではない。有機酸がそれらを包み込んだ形態に変化して(このように物質を包み込むような反応をキレート化といい,できる物質をキレート物質という) ,リンと再結合しないようにしている。

酸性フォスファターゼは,根の周りに存在している有機態リンに作用し,酵素分解することで水溶性リン酸イオンを土壌溶液に送り出す(図1) 。送り出されたリン酸イオンは植物の養分として,輸送タンパク質を通じて細胞膜内に吸収される。

3.根張りを拡大してリンを吸収する

リンは難溶性物質で存在するので,土壌溶液中のリン濃度は低い。そこで,植物は根張りを大きくして根の表面積を拡大させて,薄い濃度のリンを広く集めて吸収しようとすることもある。これに似たようなしくみが,根に共生する糸状菌(カビの仲間で,菌根菌という)の働きである。菌根菌が菌糸を土の中で広く張り巡らして,土壌溶液中からリンを取り込み,それを宿主である植物に提供して,植物にリンを供給する。

4.難溶性鉄からの鉄吸収の二つのしくみ

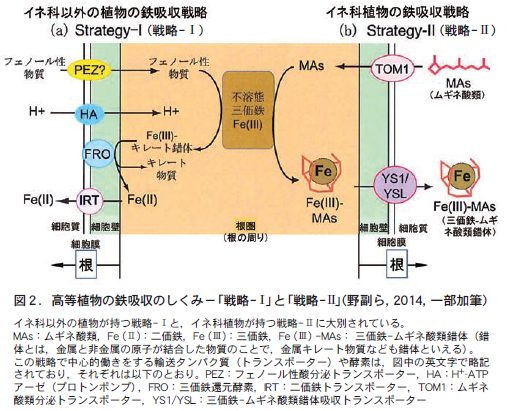

畑状態の鉄は難溶性の酸化鉄(これは,鉄のサビと同じ物質。この鉄の形態は,三価鉄・Fe(Ⅲ)・Fe3⁺)で土の中に存在し,土壌溶液には溶けにくい。このままであれば,植物は鉄を吸収しにくく欠乏してしまう。しかし,畑状態で生育する植物は,リンの場合と同じように根から難溶性の鉄(三価鉄)を溶かす物質を分泌することで鉄を吸収している。ただし,イネ科以外の植物とイネ科植物とでは,鉄吸収のしくみが大きくちがう(図2) 。

1)イネ科以外の植物の鉄吸収のしくみ

これはStrategy−Ⅰ(戦略−Ⅰ)といわれる(図2の左側) 。まず,難溶性鉄(三価鉄)を溶かすゆるいキレート物質(フェノール性酸)を根から分泌する。この物質で三価鉄を包み込んで(キレート化して)細胞壁に持ち込む。すると,細胞膜表面に存在している酵素(三価鉄還元酵素,FRO)が働き,三価鉄を二価鉄(Fe(Ⅱ)・Fe2⁺)に変える。そしてこの二価鉄の輸送タンパク質(IRT)によって細胞膜内に吸収される。

このほか,三価鉄は酸性条件で溶けやすくなるので,それを利用する仕組みもある。根の細胞から水素イオンを根の外に放出する輸送タンパク質(プロトンポンプ,HA)がある。このプロトンポンプの働きで,根の周りのpHを下げ,三価鉄を水に溶かして吸収されやすくするしくみである。

2)イネ科植物による鉄吸収のしくみ

これはStrategy−Ⅱ(戦略−Ⅱ)といわれる(図2の右側) 。植物が,根の細胞内でつくったムギネ酸やその類縁体(図のMAs,英文字の説明は図2の注を参照,以下同じ)などの有機酸を,輸送タンパク質(TOM1)を通じて細胞壁の外である根の周りに分泌する。これが三価鉄に作用し,三価鉄はムギネ酸類で包み込まれた物質(Fe(Ⅲ) -MAsというキレート物質)に形態変化する。その鉄とムギネ酸類でつくられたキレート物質が,それらの輸送を担当する輸送タンパク質(YS1やYSL)によって細胞膜内に吸収される(野副ら,2014) 。

このムギネ酸は,わが国の高城成一・岩手大教授が,1976年に発見した物質である。それまでのイネ科植物以外の鉄吸収のしくみでは,イネ科の鉄吸収を説明しきれなかった。しかし,この発見でそのしくみが解明された。まさに歴史的大発見であった。

−第3章− 植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き

第19回 吸収された窒素がタンパク質になるまで

−植物は必要なアミノ酸をすべて自給する−

令和5 (2023) 年 2/3月合併号 (第748号)

植物は,実にたくみなしくみを用意して,土の中の水分(土壌溶液)から自分に必要な養分だけを選択して吸収している。吸収された養分イオンは,その養分が植物の栄養に役立つ物質の構成成分となるか,植物体内での様々な反応にかかわって植物の栄養を支える。

今月は,その一例として,植物が窒素の養分イオンであるアンモニウムイオンや硝酸イオンと,葉の光合成でつくられた炭水化物を利用してタンパク質をつくるしくみを眺めてみる。

1.アンモニウムイオンからアミノ酸が合成されるしくみ

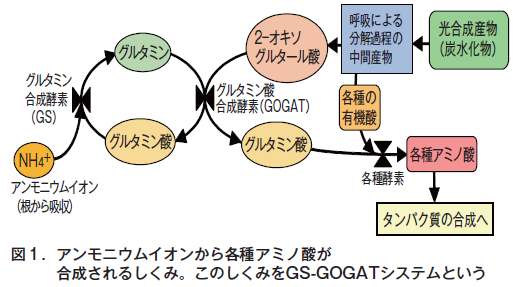

アンモニウムイオン(NH4⁺)の窒素(N)や水素(H)は,タンパク質の構成成分で植物の重要な養分である。しかし,アンモニウムイオンが多量に植物の地上部に送り込まれると光合成を妨害するなど,植物に悪影響を与える。このため,多くのアンモニウムイオンは根の細胞内にとりこまれると,すぐにアミノ酸に合成されて無毒化される。その経路を示したのが図1である。

植物の根の細胞にとりこまれたアンモニウムイオンは,まずグルタミン酸というアミノ酸と結合してグルタミンというアミノ酸になる。この反応はグルタミン合成酵素の働きである。このグルタミンは,光合成でつくられた炭水化物が,植物の呼吸によって分解される過程の中間産物である2−オキソグルタール酸という有機酸と反応して,二つのグルタミン酸に変わる。この反応は,グルタミン酸合成酵素の働きである。

二つのグルタミン酸のうち,一つは再びアンモニウムイオンと結合してグルタミンをつくるために利用される。もう一つは,光合成産物が植物の呼吸によって分解されるときの中間産物である各種の有機酸と反応して,必要なアミノ酸を合成する原料になる。この場合の反応もそれぞれの反応を助ける酵素による働きである。こうして必要なアミノ酸をすべて自給し,それを原料にしてタンパク質を合成する。

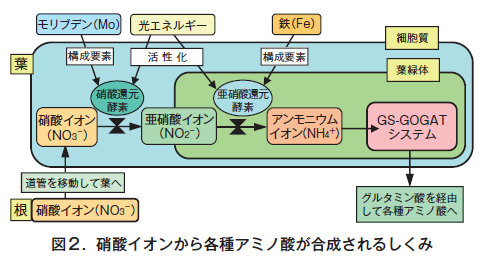

2.硝酸イオンからアミノ酸が合成されるしくみ

アンモニウムイオンは図1の経路でアミノ酸合成がおこなわれる。ところが,アンモニウムイオンは,畑のように空気中の酸素に触れやすい条件(酸化条件)では,土の微生物の働きで硝酸イオンに変化する。これが硝酸化成作用である。したがって畑作物などが吸収する養分としての窒素の形態は硝酸イオンが主体である。この場合,どのようにしてアミノ酸が合成され,タンパク質の材料となるのだろうか。ここでも植物はたくみなしくみを用意している。

植物に吸収された硝酸イオンがアミノ酸の原料となるには,硝酸イオンがアンモニウムイオンに変化し,図1のアンモニウムイオンからアミノ酸合成されるしくみ(GS-GOGATシステムという)に組み込

まれていく必要がある。その働きをおこなうのが硝酸還元酵素と亜硝酸還元酵素である(図2) 。いずれも酵素反応で,協同して硝酸イオンをアンモニウムイオンへ変化させる。

多くの硝酸イオンは根で吸収されると,そのままの形態で道管を通って葉へ移動する。葉は日光によく照らされ,この酵素反応に必要な光エネルギーを獲得しやすいからである。葉へ移動した硝酸イオンは,硝酸還元酵素の働きで亜硝酸イオンに変化する。さらに亜硝酸イオンは,亜硝酸還元酵素でアンモニウムイオンに変化する。そして,アミノ酸合成経路のGS-GOGATシステムに入り(図2) ,必要なアミノ酸合成がおこなわれる。

3.アンモニウムイオンの過剰蓄積を防ぐしくみ

ここで問題となるのは,硝酸イオンからアンモニウムイオンに変化させる酵素反応の速度と,できたアンモニウムイオンがアミノ酸合成のGSGOGATシステムに取り込まれていく速度の関係である。もし前者の速度が後者の速度を上回ると,この酵素反応でできたアンモニウムイオンが葉に蓄積してしまう。しかし,これは避けなければならない。アンモニウムイオンの蓄積は植物に悪影響を与えるからである。そうならないように,硝酸還元酵素はアンモニウムイオンを蓄積させない機能を持っている。

硝酸還元酵素は硝酸イオンが吸収されることで酵素反応を活性化させ,亜硝酸イオンをつくる。しかし,この亜硝酸イオンが亜硝酸還元酵素の働きでアンモニウムイオンになると,それがアミノ酸合成に組み入れられて細胞内で無毒化されるまで,硝酸還元酵素は自身の酵素活性を抑制する。つまり,硝酸還元酵素はむやみにアンモニウムイオンをつくらないように酵素活性を自己規制している。これによって,硝酸イオンがアンモニウムイオンに変換される速度と,酵素反応でできたアンモニウムイオンがアミノ酸へ変換される速度との間でバランスが維持されている。この硝酸還元酵素のように,状況に応じて目的にかなうように反応活性の調節機能を持つ酵素を適応酵素あるいは誘導酵素という。

硝酸還元酵素が適応酵素であるのは,窒素栄養源として硝酸イオンを主に吸収する多くの植物にとって,アンモニウムイオンの過剰蓄積という危険性を回避するために,とくに重要なことである。

4.アミノ酸合成に必要な外部からの原料はアンモニウムイオンだけ

これまで見てきたアミノ酸合成のしくみから,気づくことがある。それは,植物がアミノ酸を合成するために,外部から獲得しなければならない原料は,最終的にアンモニウムイオンだけということである。もう一つの原料の光合成産物(炭水化物)は,植物自身が合成しているからである。このことを可能としたのは,グルタミンとグルタミン酸を合成する二つの酵素である。植物がアンモニウムイオンのような単純な物質から複雑なアミノ酸を合成するのは,この二つの酵素の働きのおかげである。

5.植物に必須アミノ酸はない

私達は,タンパク質の合成に必要なアミノ酸のすべてを自給できない。そのため,食べものから必要なアミノ酸を獲得する必要がある。これが必須アミノ酸である。植物はタンパク質の合成に必要なすべてのアミノ酸を自給するので,植物に必須アミノ酸はない。動物の必須アミノ酸のような物質が植物にもあるというような誤解は避けるべきである。

−第3章− 植物の養分吸収と吸収された養分の植物体内での働き

第20回 農産物のおいしさに影響する

タンパク質と炭水化物はトレードオフの関係

令和5 (2023) 年 4月号 (第749号)

前回は,植物が窒素の養分イオンであるアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収し,葉の光合成でつくられた炭水化物を利用してタンパク質の原料となるアミノ酸をつくるしくみ(GS-GOGATシステム)を紹介した。植物はこうしたしくみを利用して,タンパク質合成に必要なすべてのアミノ酸を自給している。そのタンパク質は,炭水化物とともに農産物のおいしさに大きく影響する。

今回は,この農産物のおいしさに大きな影響をおよぼす作物体内のタンパク質と炭水化物の含量が,トレードオフという不思議な関係にあることを,GS-GOGATシステムから考えてみる。

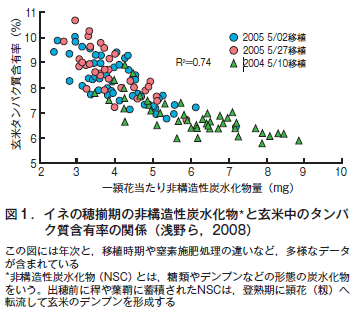

1.トレードオフの関係とは

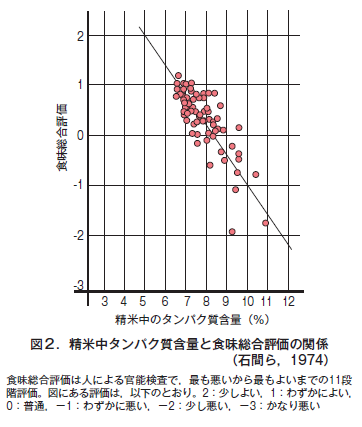

トレードオフとは,遊具のシーソーのように,どちらか一方が高まると,他方は低下するというような関係で,二つの要因をともに高めて両立させることができない関係のことである。例えば,図1に示すように,イネの穂揃期の一頴花当たり非構造性炭水化物(以下,NSCと略)含量が低いと,玄米中のタンパク質含量が高く,逆にNSC含量が高いと玄米中タンパク質含量は低下しており,両者にトレードオフの関係が成立しているのが見て取れる。

2.なぜトレードオフの関係になるのか

植物体内で,タンパク質と炭水化物の含量がトレードオフの関係になるのは,植物体内の炭水化物含量 (A) が,光合成による炭水化物生産量 (B)と吸収された窒素が体内でタンパク質に変換されるときに消費される炭水化物量 (C) との差で決定されるから(A = B−C)である。

このことは,前回紹介したGS-GOGATシステムから考えるとよく理解できる。すなわち,堆肥や化学肥料などから窒素を多く与えられた植物は,もちろん窒素を多く吸収する。窒素が多く吸収されると,GS-GOGATシステムに組み入れられてアミノ酸合成が活発化し,結果的にタンパク質含量が高まる。

この時,アミノ酸合成のための原料は,根から吸収するアンモニウムイオンや硝酸イオンの他に,もう一つの原料が必要だったことを思い出してほしい。それが2−オキソグルタール酸である。アミノ酸合成を活発化させるには,この2−オキソグルタール酸を多量に供給する必要がある。2−オキソグルタール酸は,葉でつくられた光合成産物の炭水化物を,植物の呼吸作用で分解する過程でできる中間産物の有機酸である。それゆえ,この有機酸を多量に供給するには,呼吸作用を活発にして炭水化物の分解を多くしなければならない。その結果,植物体内に残る炭水化物量は必然的に

少なくなる。

逆に,窒素が少ししか与えられない場合,植物のアミノ酸合成もわずかで,タンパク質含量は低い。アミノ酸合成に多く利用されないので,呼吸による炭水化物の分解中間産物も多くを必要としない。その結果,炭水化物が多く残されることから,相対的に炭水化物は高含量となる。これが,植物体内でタンパク質と炭水化物にトレードオフの関係をもたらす主なしくみである。

3.窒素施肥と作物の品質

作物のタンパク質と炭水化物の含量がトレードオフの関係にあるということは,窒素施肥が作物の炭水化物含量に大きな影響を与えることをも意味する。そのことをコメの食味や,栽培法のちがいと作物のおいしさの関係から考えてみたい。

1)コメのタンパク質含量と食味

コメ(精米)の食味総合評価は,明らかにタンパク質含量が低いほど高い評価を受ける(図2)。これは,低タンパク質含量であるほど炭水化物(デンプン)含量が高まり,日本人好みの食味になるからである。したがって,コメの食味を良くするために,イネのタンパク質含量を必要以上に高めない窒素の肥培管理が求められている。しかし,低タンパク質含量をねらうあまり,窒素施与量を少なくしすぎると玄米収量が低下する。つまり,高デンプン質の良食味米を生産するのは,食味と収量のギリギリのバランスで,窒素の肥培管理をおこなう高い技術を必要としている。

ただし,コメ(精米)の食味は,タンパク質含量だけではなく,コメのデンプンを構成するアミロース含量の低さも重要な要因である。コメのアミロース含量は窒素施肥の影響よりも,品種特性のほうに大きく影響される。そのため,良食味品種は,そもそもコメが低アミロース含量となる性質を持つ育種素材から選抜されている。

2)栽培方法のちがいと農産物のおいしさ

有機栽培の農産物は,慣行栽培(従来どおり,化学肥料や農薬などを利用する栽培法)の農産物よりもおいしいという評価がよく指摘される。これは,一般的事実なのだろうか。これも窒素施与量との関係から整理することができる。

作物への養分源として,有機栽培では堆肥を,慣行栽培では化学肥料を用いる。今,この二つの養分源を用いて,与える全窒素量を同じにして作物を栽培する場合を考えてみる。両者で全窒素施与量が同じであっても,作物が吸収利用しやすい形態の窒素(無機態窒素)は,通常,化学肥料のほうが堆肥よりもかなり多い。それは堆肥に含まれる窒素には,作物がすぐに吸収できない有機態窒素が含まれているからである。

いいかえると作物からみれば,与えられた全窒素量が同じでも,すぐに吸収できる無機態窒素量は慣行栽培の化学肥料で与えられるほうが,有機栽培の堆肥で与えられた場合より多い。そうすると,慣行栽培のほうが有機栽培よりも作物の窒素吸収量が増えて,タンパク質含量が高まり,その結果,炭水化物含量が低くなる。農産物のおいしさは,糖類やデンプンなど炭水化物含量が多いほど高まると考えられるため,結果的に与えた全窒素量が同じなのに有機農産物のほうがおいしいという評価になる。しかし,それは栽培法のちがいに由来することではなく,用いた養分源に含まれる無機態窒素量のちがいが主な原因である。化学肥料からの窒素施与量を,堆肥に含まれている無機態窒素量と等しくすれば,作物の糖類などの炭水化物含量に,両者間で大差なくなる。

つまり,有機農産物が慣行農産物よりも,一般に低タンパク質含量で,高炭水化物含量となるのは,栽培法のちがいではなく,与えた全窒素量が同じでも,無機態窒素施与量にちがいがあることに起因する現象と理解することができる。

−第4章− 土のでき方と地球上での役割

第21回 「土は生きている」といわれるのはなぜ?

−土は生き物なのか

令和5 (2023) 年 5月号 (第750号)

今回の話題はこれまでとがらりとかわり,土そのものに目を向けてみる。農業を安定して支えているのは土である。その土は,私たちの命を守る食べものを生産する場であると同時に,さまざまな生き物の命も育んでいる。こうしたことから,土への畏敬の念をこめ,しばしば「土は生きている」といわれる。それはどうしてなのだろう。

1.土は生き物なのか?

土が本当に「生きている」 ,すなわち生き物なのかと改めて問いただされると,土が生き物であるという人は多くはないだろう。

一般的な概念で生き物というのは,多細胞生物である。その多細胞生物であるためには,①分化と生長,②繁殖と遺伝,③環境変化への自律性を満たす必要がある(岡島,1989) 。しかし,土に両親がいて,その遺伝的要素を引き継いで大きくなり,子供を育て,死んでいくとはだれも考えないだろう。「土は生きている」というのは,あくまでも,土を譬喩(ひゆ)的に表現しているにすぎない。土を敬愛するあまりに,土が生き物であると混同するのはつつしむべきだろう。

しかし,それが譬喩であったとしても「土は生きている」という表現は,私たちの心を捕らえてはなさない。それはなぜなのか。

2.生き物の自律性に似た性質が土にもある

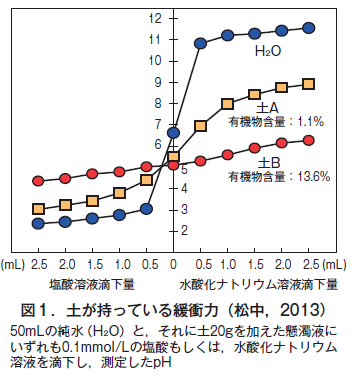

土には,生き物が持つ環境に対する自律性,すなわち,外部から刺激を受けても,自分自身で状態を維持しようとする働きを感じさせる性質がある。それが土の緩衝力である。

具体的に土の緩衝力を見てみよう。土に酸性物質として塩酸,アルカリ性物質として水酸化ナトリウムをそれぞれ滴下する。これによって,土は外部から刺激が加えられたことになる。この時,図1に示したように,純水(H2O)の場合,ほんのわずかな滴下量で,pHが酸性側にもアルカリ性側にも大きく変化する。一方,土Aと土Bのどちらも,純水より変化の幅が小さい。つまり,土は純水より緩衝力が大きいのがわかる。

ただし,有機物の少ない土Aは,有機物の多い土Bよりも変化の幅が大きく,したがって緩衝力は小さい。土の有機物は,酸性の原因である水素イオン(H+)やアルカリ性の原因である水酸イオン(OH−)を静電気的に保持する能力を持つ(土の静電気的なイオン保持能については,昨年の2月号の第9回を参照)。このため,有機物がそれらのイオンを保持して動きを抑え,外界からの刺激をやわらげることができる。土Bのほうが土Aよりも緩衝力が大きいのは,土の有機物含量の違いに基づく。このような土が持つ緩衝力は,生き物の自律性とよく似ている。

しかし,土の緩衝力だけが「土は生きている」といわれる要因ではないように思う。土で生活する生き物たちの働きは,私たちの目に見えない現象であることが多く,あたかも土自身がおこなった活動のように見える。これも「土は生きている」と感じさせる大きな要因だろう。

3.生き物たちの生活の証し−土壌呼吸

土に与えられた堆肥が作物の栄養分となること,また,秋になって土の上に落ちた木の葉や,台所から出た生ゴミを土に埋めておくとそのうち姿を消すことなどは,いずれも,それら有機物を土の生き物たちが分解した結果である。

土の生き物たちが,堆肥や落ち葉,生ゴミなどの有機物を分解すると,分解産物の一つとして二酸化炭素(CO2)が排出される。この様子は動物の呼吸に似ていることから,「土壌呼吸」といわれる。あたかも土が呼吸しているかのような感覚である。しかしこれは,あくまでも土の中で生活している生き物たちの活動の証しであって,土自身が呼吸しているわけではない。

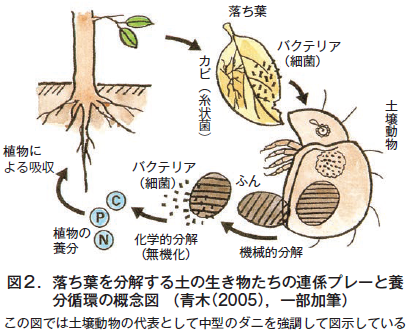

4.有機物分解は土の生き物たちの連係プレー

上で述べた落ち葉を例に,土の生き物たちが有機物を分解する時の,みごとな連係プレーを見てみよう(図2) 。

土の表面にある落ち葉(植物遺体)は,そのまま乾いた状態では大きく変化しない。しかし,そ

れがひとたび雨に打たれて濡れると,そこにまずバクテリア(細菌)やカビ(糸状菌)がとりつき,

この植物遺体をある程度軟らかくする。

すると今度は,ミミズやワラジムシ,ダンゴムシなどの大型の土壌動物が登場し,植物遺体をエサとして食べて粉砕するとともに,植物遺体や食べかすを土の中に引きずり込む。その後はダニやトビムシなど中型の土壌動物が担当し,引きずり込まれた有機物をエサとして食べ栄養分を体に取り込み,不要なものをふんとして排泄する。

この排泄されたふんや,引きずり込まれた植物遺体もバクテリアやカビがエサとして食べ,最終的に二酸化炭素や水,そして無機物に変化させる。これによってできた無機物は,再びそこで育つ植物の栄養分として根から吸収される。こうして養分の循環が成立する。もちろん,動物の遺体についても植物とまったく同じしくみである。

土の中でおこるさまざまな物質変化には,土の生き物たちが関わる変化が含まれている。したがって土の中での物質の変化を語るとき,土の働きと土の中の生き物の働きをあいまいにして述べると,両者が混同されてしまう。

5.土の働きと生き物の働きを区別する

土の働きと表現しても,それは土に生き物のような「意志=合目的性」があって,土自身の意志が能動的に働くことを意味していない。「土が作物に養分を供給する」という表現も実は不適切で,土自体が作物へ意図的に養分を供給することはない。土の中の水(土壌溶液)に溶けているさまざまな養分イオンの中から,作物が必要とする養分,例えば陽イオンの養分を選択して吸収すると,それまでの電気的中性原理(陽イオンと陰イオンの荷電量が等しい状態)のバランスがくずれる。くずれたバランスをもとの状態に戻すように,土の中で多様な反作用がくり広げられ,電気的中性原理を維持するために陽イオンが土壌溶液に放出される。これが「土が作物に養分を供給する」と表現される現象である。この反作用も一定の原理(この例では溶液での電気的中性原理)によって律せられており,生き物がもつ自由な意志がはいり込む余地はない。

土と土の中の生き物たちの働きを区別した上で,「土は生きている」という譬喩の真意を理解したいと思う。

−第4章− 土のでき方と地球上での役割

第22回 地球上の生命を育み,

地球環境を保全する土の役割

令和5 (2023) 年 6月号 (第751号)

前回は土の中の生き物についてお話しした。しかし,土は土の生き物だけに生活の場を提供しているのではない。地球の陸地に存在する生命のすべては,直接あるいは間接的に土の恩恵を受けている。それは,土で生育する植物を起点に,地球上での「捕食(食べる) −被食(食べられる)」という食物連鎖によって,多くの生命が養われていることから理解できる。それだけでなく,陸上生物の生活環境となる地球環境の保全にも大きな役割を果たしている。

今回は,こうした土が持つ重要な働きについて,考えてみたい。

1.土が持つ三つの大きな機能

土の機能を概観すれば,道路や鉄道,建物などの基盤,各種の建築資材や窯業の原料,景観の構成要因といったことが思い浮かぶ。しかし,それ以上に,①陸上の植物を育てる機能(生産機能) ,②水を保持する機能(保水機能) ,③有機物や化学物質を分解し浄化する機能(分解浄化機能)で,地上の生命を支えるという重要な機能がある。

1)陸上の植物を育てる機能(生産機能)

植物は,太陽から熱と光を受け取り,大気から二酸化炭素,土から水を得て光合成をおこない,同時に自身に必要な養分を土から獲得して生育する。この植物は,少なくともすべての陸上生物の食べものの起点になる。土の中の生き物のエサも,もともとは,植物が生産してくれた有機物である。肉食動物も,草食動物が植物をエサにして生きてくれるからこそ,肉食にありつける。その植物の生育を土が支えているのであるから,土の生産機能は,地上生物に極めて重要な機能である。

土を利用せず,光,日長,温度などの生育環境を人工的に管理して作物を水耕などで栽培する場合がある。このような施設を植物工場ということがある(図1) 。

こうした栽培法には施設や養分管理のための機械装置,さらに冷暖房,照明に要する光熱費など多大なエネルギーコストと,労賃を含めた高い維持管理費が必要である。しかも,外部からの病原菌の侵入や栽培中の病害などの蔓延は,土で栽培する場合より格別に早い。その上,化石エネルギーの持続性への不安を考えると,食料生産を水耕栽培に任せるのは非現実的である。地上の生物の食料生産を土に依存することは,今後も変わることはないだろう。

2)水を保持する機能(保水機能)

アスファルトで舗装された都市の道路,コンクリートで建築されたビル,こうしたもので土が覆われると,雨水の多くは土に浸透することなく,下水道をとおして直接河川に流出してしまう。この状況で一時的な豪雨にあうと,都市の小さな河川が氾濫して被害をもたらす。水を保持するという,土の機能が失われてしまったためである。

土の保水能力の低下に起因する現象は,たとえば,森林を伐採して切り開いた丘陵地の宅地造成地でも認められる。そのような現場では,雨水が土の表面をかけ抜け,表土を削りながら濁流になって河川に流れ込む。土砂崩れも起きやすい。

21世紀は水問題の世紀といわれる(ポステル,2000) 。農地の食料生産でも,淡水資源が制限因子になって増産の期待がもてない。土の保水能力の低下だけでなく,地下に貯留されていた水(地下帯水層)の過剰利用で,帯水層の貯水量が激減しているためだ。土の保水能力は,私たち人類を含む地上の生物の未来に大きな影響を与える。

3)有機物や化学物質を分解し,浄化する機能(分解浄化機能)

土の中の生物が,動植物の遺体や動物の排泄物などの有機物を分解することは,前回お話しした。この有機物の分解で養分循環が生み出される。

各種の有害な有機性廃棄物なども,土の中での分解過程で浄化される。人工の化学物質,たとえば,石油成分やトリクロロエチレン,ポリ塩化ビフェニール(PCB)といった,かつて問題視されたいわゆる環境ホルモンの前駆物質である,有機塩素化合物を分解する微生物も土に生息する(内山,1999) 。微生物の汚染物質分解能力を利用して汚染物質を浄化し,環境を修復することをバイオレメディエーション(生物的修復)といい,安全な環境汚染修復対策として注目されている。

ただし,有機物を分解浄化する機能は,土自身ではなく,土の生物活動に由来する機能である。

2.土が地球環境を支え,保全する

地球の環境は,熱やエネルギー,それに水や化学物質などが,地球の表面を構成する大気圏,生物圏,水圏,地圏の間を円滑に循環することで維持されている。これら各圏間の物質やエネルギーの移動の多くは,接触面(インターフェイス)である土をとおしておこなわれる。

その移動速度を制御しているのが,土の中での物質やエネルギーの移動の速さである。土が持っている物理的,化学的,生物的な性質や機能は,土の中での水や熱,物質の流れを急激な状態から穏やかな状態へと変化させ,ある場合には土の中に貯留して流れそのものを抑制することもある。こうした物質の移動速度をやわらげる機能(緩衝能)が土に備わっていることが,地球上の物質やエネルギーなどの循環を調和のある円滑なものにする基本的要因である。

20世紀以降,人間活動がかつてない規模で拡大し,地球環境に悪影響を与えている。耕地の拡大のための無原則な森林伐採,生産性向上のための化石燃料の大量消費など,人間活動による物質やエネルギーの流れが土壌による制御をこえてしまった。その結果としての地球環境の変動が,温暖化やオゾン層の破壊,土の砂漠化や塩類化,土の侵食,水質汚濁,生物多様性の減少といった悪影響をもたらした。

3.土の機能が10の脅威にさらされている

かけがえのない土が,人間活動に起因してその生産機能を失ってしまう現象を土の劣化という。劣化した土地面積は,20世紀末で,地上の植生地の17%,20億haにも達している(国連環境計画,1997) 。

2015年に公表された世界土壌資源報告書(FAOと土に関する政府間パネル=ITPS,2015)によれば,土の機能に対して10の深刻な脅威があるという。その脅威を強さの順に並べると,①土壌侵食,②有機炭素の変化,③養分の不均衡,④塩類集積とナトリウム化,⑤土壌被覆(コンクリートやアスファルトなどで土を被覆して,透水性を阻害すること) ,⑥土の生物多様性の減少,⑦土壌汚染,⑧酸性化,⑨土壌圧密,⑩湛水(とくに好気的状態から湛水状態に変わる場合)である。

土の機能が,様々な脅威や人間活動で奪われている。しかし,農家の適切な管理が農地の土の機能を維持しているのもまた,事実である(図2) 。

−第4章− 土のでき方と地球上での役割

第23回 原始地球に土はなかった

−こうして地球に土が誕生した

令和5 (2023) 年 7月号 (第752号)

これまでずっと土についてお話ししてきた。土が身近にあるという前提での話だった。しかし,そもそも土は地球が誕生した46億年前からこの地球上にあったのだろうか。答えは否である。

今回は,原始地球に立ち返り,土が地球に誕生するまでの物語と,その土が生命を支えていることを振り返りたい。

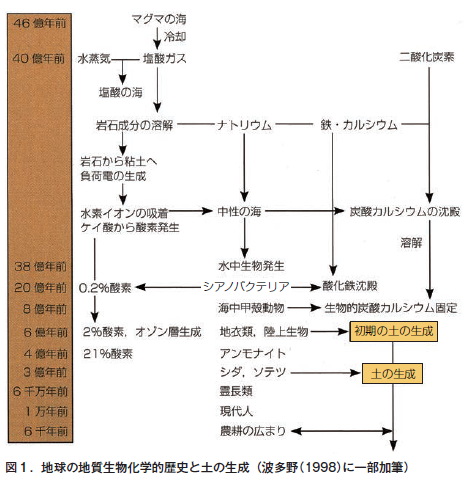

1.土が現れる以前の地球

今,私達の足もとには土がある。しかし,都会のアスファルト舗装された中で生活する人には,土があることさえ忘れているかも知れない。それでも郊外に出て広がる農地や野山を眺めると,そこに土のある風景に巡り会える。それが日常である。その土なのだが,現在の私たちが考える土に似た物質(初期の土)がこの地球上に登場したのは,今から6億年ほど前と考えられている。そして,私達がイメージする土が登場したのは3億年ほど前である。地球上に土が誕生するには,以下に述べるようなドラマがあった(図1) 。

今から46億年前,宇宙の小惑星どうしが激突しあい,エネルギーを蓄積しながら徐々に大きくなって地球が誕生した。誕生直後の地球はマグマがむき出し状態で,1000℃以上にもなっていた。その後,小惑星の衝突が減り,時の経過とともにマグマが冷えていった。表面の温度が300℃くらいになった時,水蒸気が豪雨になって地上に降りそそいだ。それが海となった。およそ40億年も前のことである。この海は高温で,しかも塩酸を主成分とする強酸性だった。マグマからの排出ガスを雨が溶かし込んでいたからである。

そのころの大気は,二酸化炭素(炭酸ガス)が全体の97%にも達していた。二酸化炭素は強酸性の海に溶け込むことができなかった。しかし,岩石から溶け出した成分が海を徐々に中和していくと,二酸化炭素が少しずつ海に溶け込んでいき,酸性の海の中和がさらに進んだ。

そして生命はまず海中に宿った。太陽から降りそそぐ紫外線は生物に有害で,それを避けられるのは海中だけだったからである。それは,およそ38億年前のことと考えられている。生命のはじまりは,酸素のない条件,つまり嫌気的条件でも生育できる細菌であったようだ。

2.生命の誕生とオゾン層の生成

20億年前まで時がすすむと,海水中の生命のなかに光合成の機能を身につける細菌が現れた。それがシアノバクテリア(ラン藻,かつては植物の仲間と分類されていたが,現在は細菌として扱われる)である。シアノバクテリアは,海水中の無機物(ミネラル)と炭酸カルシウムとを反応させて層状に堆積するストロマトライトと呼ばれる岩石状物質をつくりだした。その表面に自身も生き残り,光合成をおこなって酸素の放出を続けた。それによって,大気に酸素が徐々に含まれるようになった。そして今からおよそ6億年前,大気の酸素濃度が2%にまで増えると,オゾン層が大気中にできはじめた(図1) 。

オゾン層が太陽からの紫外線を遮断した。生物に有害な紫外線がさえぎられることで,海洋生物の上陸が可能となった。上陸をはたした生物の始まりは地衣類だった。地衣類は,菌類の菌糸でつくられた構造の内部に,藻類(シアノバクテリア,緑藻など)が共生する生物である。藻類がつくる光合成産物を利用して菌類が生活できるため,栄養源が限られた条件でも生育できる特性を持つ。

3.土の誕生

その地衣類が陸上の岩石にとりつき,岩石を変質させていった。同時に,地衣類自身が死ぬと,その遺体が有機物となって次世代の栄養分になるだけでなく,変質した岩石にも混じり合って,地球上に初期の土ができはじめた。およそ6億年前のことである。その後,この作用が繰り返されることで,ゆっくりと土がつくられていった。

こうして,およそ3億年前には,地球上に土ができていたと考えられている。それは,当時の陸上には封印木,蘆木などの巨大なシダ植物の森林ができ,両生類,昆虫類が出現したことからうかがい知ることができる。それらが現在の化石燃料を提供している(図1) 。

土ができるには,地球上で生命を得た生物による,じつに長い道のりが必要だった。その道のりはそのときに完成し,終わったわけでなく現在も続いている。土は一見して不動のようにみえる。しかし,この莫大な時間の変化の延長線上で,いまもなお,土は環境と調和するように変化しつづけている。

4.地球の「皮膚」が陸上生物を支える

地球は,太陽に3番目に近い絶妙な位置にある。太陽に近すぎると水が蒸発してなくなる。太陽より遠いと凍ってしまう。絶妙な位置とは,水が安定して存在できるほどの距離が,太陽と地球の間にあったことを意味する。この水と大気中の酸素が地球に生物の生存を可能にした。

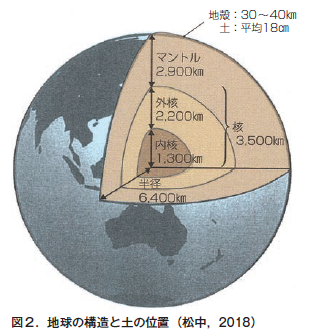

地球は半径およそ6400kmのほぼ球体である(図2) 。この球体の中心部が核で,その外側がマントル,そしてマントルの外側に地殻がある。陸地は,地球の表面積の30%程度にすぎない。陸地の地表から30〜40kmの厚さで覆われる部分が大陸地殻である。土は大陸地殻の表面のほんの数cmからせいぜい数m,全地球を平均すると18cmの厚みしかないという(陽,1994) 。この厚みは,地球の半径の1000万分の1にすぎない。人の皮膚は平均すると2mm,身長2mの人の1000分の1である。つまり土は,地球規模でみると人の皮膚よりもさらに薄い,かすかな皮膚にすぎない。地球を図2のように表現すると,18cmの厚みは,図に示した円の外周線の太さでも厚すぎ,図示すらできないほどの薄さである。

この地球のかすかな皮膚である土に植物が育ち,それをエサとして微生物や動物が暮らし,私たち人類の食料の多くもこの土から生産されている。地球全体からみればかすかな存在にすぎない土が,地球上の陸上生物の命を支えている。

−第4章− 土のでき方と地球上での役割

第24回 土は環境の産物である

−風化と生物の作用が岩石から土をつくる

令和5 (2023) 年 8/9月合併号 (第753号)

46億年前の地球の誕生から,40億年もの歳月が経過したおよそ6億年前,土のようなもの(初期の土)ができあがり,そしておよそ3億年前には私たちが想像する土が地球にできていた。その物語を,前回,お話しした。今回は,その土が環境によってつくられるという話題である。

1.土というものへの認識の変化

土は,これまでどのように認識されてきたのだろうか。19世紀まで,土は岩石が風化した地殻の表層にあるやわらかい物体,というくらいにしか考えられていなかった。この考え方を,土は環境によってつくられるという見方に転換させたのが,ロシアの若き地質学者で,後に土壌学の祖といわれるドクチャーエフ(1846−1903)である。

彼は,土の原料である岩石やその場所の気候,動植物,地形など様々な要因の相互作用によって土ができあがり,できた土は時間とともに変化していくと考えた。そして,土も動物や植物と同じように自然を構成するものの一つであり,土は環境の産物であると主張した。彼のこの考え方を,以下で具体的に見てみよう。

2.土をつくる二つの要因風化と生物の作用

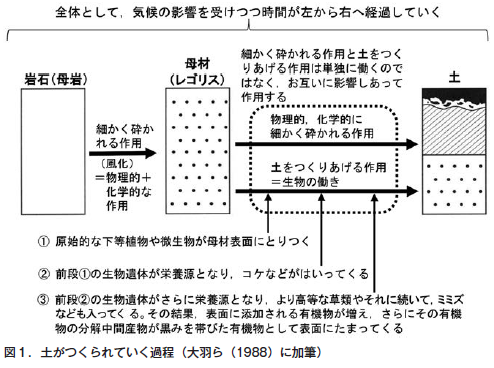

わが国では,火山灰を原料とする土 (黒ボク土)が広く分布している。しかし,世界的にみると黒ボク土は例外的な土で,一般的な土の原料は岩石である。この原料となる岩石を母岩という。その母岩から土ができるには,岩石が細かく砕かれる作用(風化)と,その砕かれた岩石に生物が働きかけて土をつくりあげていく作用の二つが必要である(図1) 。

土ができるためにまず必要なことは,風化によって母岩が細かく砕かれた物質(これを土の母材という)の表面に,先月号述べた地衣類や微生物たちがとりつくことである。そしてそれらがそこでの生活をまっとうして死ぬと,その遺体は別の微生物によって分解される。その分解産物が植物の養分になる。この養分が蓄積すると,植物が生活できる環境が備わり,そこへより高等な植物であるコケ類やイネ科の草などが侵入する。コケや草が入ってくると,これらの遺体が微生物に分解されて養分がさらに増える。そうすると,土の動物(ミミズなど)が住めるようになる。土の動物たちは,植物遺体の分解産物として母材に蓄積していた有機物をエサにして生き,死んでいく。その結果,母材の表面は養分がさらに豊かになっていく。こうして,より高度な植物が生活できるようになる。そしてその高等植物が枯れて遺体になるということがくり返されると,徐々に母材の表面に,有機物と母材とが混じり合った黒い色を帯びた土の表層ができあがっていく。

このように土をつくりあげていく作用は,生物が母材に働きかけた結果である。いくら岩石が風化されて細かく砕かれたとしても,そこに生物が宿り,その働きかけがなければ土はできない。

3.土をつくる生物の働きは環境に影響される

土をつくりあげる生物の働きかけは,環境と密接につながっている。生物の種類や働きの活発さは,気候によって大きく影響されるからである。

高緯度の寒い地方では,植物の生育が悪いので土に添加される有機物量は少ない。しかし,寒いために微生物による有機物の分解が進まず,有機物が蓄積し,有機物が示す黒みを帯びた土になる。一方,低緯度の熱帯雨林の地域では,植物の生育が旺盛なため,土に添加される有機物量は寒い地方よりはるかに多い。しかし,気温が高いために微生物による有機物の分解が速く,土に有機物が蓄積しにくい。したがってこの地域では土が黒みを帯びることなく,赤褐色系の土がつくられる。

土ができ,変化するのは,与えられた環境条件の範囲の中であって,勝手気ままに土ができるのではない。だからこそドクチャーエフは,「土は環境の産物である」と表現し,「土は,何らかの機械的な,偶然的な,生命のない混合物ではなく,逆に,独立した一定の法則により決定され,支配される博物学的形成物(歴史的自然体)である」といい切っている。すなわち,一定の環境条件が与えられると,母材が同じなら同じ土ができあがる。しかし,母材が同じであっても,環境条件がちがうとできあがる土はちがってくる。まさに環境が土をつくるのだ。

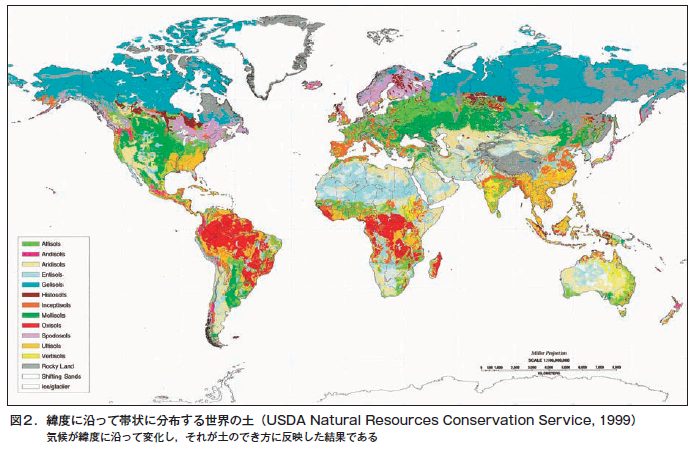

改めて世界の土を眺めると(図2) ,土は地球の緯度に沿って帯状に分布しているように見える。緯度に応じて気候が大きく変化し,その変化に対応した生物の異なる働きで土ができるからである。巨視的にみれば,ドクチャーエフの指摘どおり,「土は環境の産物である」ことが実感できる。

月には生命が宿らない。そのため,土をつくりあげるのに必要な生物の作用が働かない。それゆえ,月には岩石があっても土はない。地球は太陽と絶妙な距離にあるので,大気や水が存在でき,生物が誕生した。そして,その生物の働きのおかげで土ができあがり,そこから農業が始まった。

−第5章− 農業に起因する環境問題

第25回 農業が環境破壊の始まり

−人間活動と環境との関わり−

令和5 (2023) 年 10月号 (第754号)

土は与えられた環境で,その場にいる生き物たちの働きを通して作り上げられる。これは,先月述べたロシアの土壌学者ドクチャーエフの考え方である。この考え方の正しさを証明するかのように,巨視的にみれば,世界の土は,気候の変化に対応する緯度に沿って帯状に分布している。気候条件が環境に大きな影響を与えるからである。まさに,土は環境の産物であることを実感できる。

今月は,その土と環境との関わりを,人間活動,とくに食べものの生産という面から考える。

1.農業の始まり

土を利用して,自分たちの食べものを確保しようとしたのは,およそ4万年前,旧石器時代のクロマニョン人である(タッジ,2002) 。彼らは,狩猟採集で食べものを得ていたネアンデルタール人とはちがう方法で,食べものを手に入れた。動物の捕獲も行き当たりばったりではなく,動物の習性からどこで待ち伏せすればよいかを考えた。そして仲間で役割を分担し,動物の群れを追跡し,囲い込んで捕まえるという新しい狩猟方法を生み出した。また,変化に富む新しい道具も作った。同時に,彼らの食べものとなる植物を保護し,育てることもおこなった。それは,農業の始まりの前段階ともいえる出来事である。そして1万年ほど前,今でいう農業を取り入れた生活が始まったと考えられている(ポンティング,1994) 。

この農業の始まりは,人が自然に働きかけて土地を切り拓き,そこの土で食べものを栽培するという積極的な行為だった。それは人の暮らしを変化させた。もちろん,当時は自然環境のほうが圧倒的な力で人類を支配していたはずだ。しかし,人類が自然に挑戦した最初の出来事だった。与えられている自然環境に人の手を加えるという意味では,環境破壊のはじまりとも理解できる(図1) 。人間活動が自然環境の力より弱い段階では,それは大きな問題とならなかった。

2.人間の生産活動の中心が産業革命で変化

しかし,人間活動が自然環境を改変するほどに大きく活発になると,改変された自然環境はもとに戻れない。人間の生産活動と自然との力関係を逆転させたのは,産業革命だった。

18世紀後半から19世紀の前半にかけて,イギリスで起こった産業革命は人の暮らしを一変させた。石炭を使ったエネルギー転換で機械化することを知った当時の人たちは,それを利用して経済活動を大きく発展させた。それまで,農業が人間の生産活動の中心であった。しかし,産業革命はそれを工業に転換させてしまった。

産業革命と同じころ,超集約的なノーフォーク農法が確立された。そのことで農業の生産性が飛躍的に高まった。それが農村人口を増やす要因となった。皮肉なことに,農村で増えた人は,産業革命で必要となった工場労働者として都市へ送りこまれた。これが都市人口を急激に増やした。産業革命前のイギリス,1801年の総人口は832万人。そのうち都市人口は366万人,総人口の44%だった。ところが,それから80年後,産業革命を経た1881年,総人口がおよそ3倍の2591万人,都市人口はおよそ5倍の1728万人で,総人口の67%にふくれあがっている。

3.食べものの商品化が食べものの価値を変えた

人口を増やすにも,また増えた人口に食べものを供給するにも,食べものの生産量を増やす必要がある。その食べものの増産が農村に求められた。こうした事情が,農地の囲い込み(エンクロージャー)をさらに進行させた。同時に,地主から広大な土地を借りた資本家が農民を賃金労働者として雇い,生産した食べものを商品にして,その販売によって利益をあげることを目的とする農場経営が登場し,拡大していった。こうして産業革命をきっかけに,イギリスの農村から共同体的自給自足経営の姿が消えていった。このような18世紀後半,イギリスの産業革命とともにおこった農村社会の変革を,農業革命と呼んでいる。

この変化はその後の経済のあり方を大きく変えた。それまでの自給自足的農業経営では,食べものは空腹を満たすことで人に役立つ(これを使用価値という)ことが重要な要素であった。しかし,資本家が経営する農場では,消費者である賃金労働者へ商品としての食べものを生産することが目的となる。このため,生産した食べものをいくらで売って,いくら利益を得るか(これを交換価値という)が重要になる。つまり生産した食べものの価値が,使用価値から交換価値へ転換していった。そうなると,それまでの農業が生産性の維持のために,大気,水,土といった人類共通の資源の保全にかけていた費用(コスト)は,利益を増やすという意味からみて,短期的にはマイナスの費用になる。この費用を自然環境に転嫁し,資源を無料で消費する農業のほうが利益を増やせるという考え方が,しだいに広まった。

4.養分循環のない略奪農業を批判したリービヒ

こうした資源の浪費,とくに,土から作物養分を収奪するだけで補給せず,そのために土の肥沃度を低下させてしまう農業を強く批判したのが,産業革命の時代に生きたリービヒだった。

産業革命後のイギリスでは,農村と都市で分業が進んだ。主食の穀物は農村で生産し,その穀物を消費するのがロンドンなどの都市労働者という時代になっていった。農村の農地の土から吸収された作物養分は,収穫物である穀物に含まれたまま都市に運ばれる。都市労働者が食べた穀物に含まれる作物養分の一部は労働者の排泄物に移行し,その排泄物は夜,窓辺から街路に投げ捨てられた。当時の都市は下水道が整備されていなかったため,それらは雨に流され,ロンドンでは直接テムズ川に運ばれた。このため,テムズ川は強烈な悪臭にまみれ,不衛生きわまりなかった。こうして,農村の土にあった作物養分は,元の農地の土へ戻れなくなった。リービヒは,そうした土の養分を消費するだけの「略奪農業」では安定した食料供給ができないと強く批判し,農業の持続性に最も重要なことは養分循環であることを強調した。

そのリービヒが養分循環の理想としたのが日本の農業だった。江戸時代の17世紀以降には,当時の世界的大都市江戸の消費者のし尿が,彼らに食料を提供する周辺農村の農地に還元される経路がしっかりと確立されていたからである(リービヒ・吉田訳,2007) 。

産業革命以降,人々の暮らしは豊かで便利になり,人間活動がますます大きくなっていった(図2) 。自然から預かった社会共有の財産であるはずの土から,資源を勝手気ままに利用して使い捨てるという利己的な経済活動が大きな流れとなってしまった。現在では,そうしたことで,農業自身が環境汚染源となってしまうという問題まで発生している。具体的にどのような問題があるのか,それを来月号以降で見てみようと思う。

−第5章− 農業に起因する環境問題

第26回 農業と環境問題−その1

わが国の窒素循環の問題点

令和5 (2023) 年 11月号 (第755号)

農業の始まりは,人類が自然に挑戦した最初の出来事だった。自然環境に人手を加えるという意味で,環境破壊の始まりといえる。その後,産業革命を経て,人間活動が自然環境を改変するほどに大きく活発になった。農業も例外ではない。

現代は,多くの国で農業に由来する環境汚染が問題になっている。農耕地に投入される養分量が土の養分保持容量を上回ると,その余剰養分が周辺環境の地下水や河川,大気に流出し,環境汚染を発生させる。この農業と環境汚染問題との関わりを,今月から考えてみたいと思う。

最初に取り上げるのは,食料自給率の低いわが国独自の問題である。

1.わが国の食料自給率の変化

1960年,わが国政府は二つの重大な閣議決定をおこなった。一つは所得倍増計画で経済成長を加速させること,そして二つ目が農業基本法の制定だった。その1960年,わが国の食料自給率(以下では,カロリーベースの供給熱量総合食料自給率を意味する)は79%だった。しかしそれ以来,わが国の自給率は低下し続け,2010年以降は38から39%で停滞している。食料自給率の目標は2030年度に45%。その目標達成は危うい。

過去60年間にわたってわが国の食料自給率を低下させた主な要因は,食料を国内でまかなうという基本姿勢が維持されなかったこと,さらに食料の消費形態が変化したことにある。

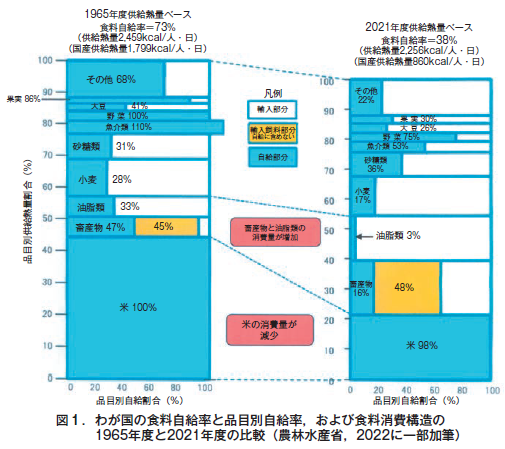

例えば,1965年度と2021年度の56年間で比較すると,1人1日当たりの各品目の供給熱量を合計した総供給熱量は,1965年度が2,459kcalで,2021年度はやや少なくなって2,256kcalだった(図1) 。ところが,この56年間で米の消費は大きく減少し(供給熱量の減少),その減少は畜産物(肉類,鶏卵,乳製品など)と油脂類(大豆油,菜種油など)の消費拡大(供給熱量の増加)で相殺されている(図1) 。さらに,総供給熱量に占める割合は56年間で大きな変化がないにもかかわらず,供給熱量の自給率が大きく低下した品目として果実,魚介類,小麦,大豆,野菜,そして「その他」に区分される品目がある(図1) 。

こうした食料の消費形態の変化や品目別の自給率の低下は,国民の食傾向がごはんと魚という「和風」から,パンやパスタ,乳肉製品という「洋風」へ変化したことに起因する。ただし,この食料の消費形態の変化は,それが国民の単なる嗜好の変化や,所得の増加といった「成り行き」の結果とは考えにくい。むしろ,第二次世界大戦後のアメリカの余剰農産物輸出戦略に呼応した,わが国の政策的誘導の結果と見るべきだろう(柏,2012) 。

2.わが国の食料生産,消費と窒素循環量

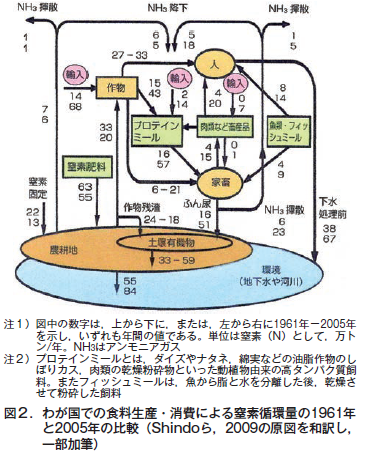

食料自給率の低さは,いいかえると外国の土にあった養分が作物に吸収され,それが含まれたまま輸入食料となって多量にわが国に持ち込まれていることを意味する。なかでも窒素(N)は,次回で述べるように,環境に悪影響を与えやすい。そのわが国でのN循環量が,自給率の低下によってどう変化したかを,データが報告されている1961年と2005年で比較してみる(図2) 。

1)1961年のN循環量

食料自給率が78%だった1961年,輸入されたNは,作物から14万トン,プロテインミールから2万トンで,年間わずかに16万トンだった。一方,農耕地に供給されるNは化学肥料由来(年間63万トン)が最も多く,家畜のふん尿由来のN(同16万トン)は,生物的N固定で土にはいる量(同22万トン)より少なかった。飼養されている家畜の頭数が少なかったからである。

最終的に1年間で地下水や河川へ流出したNは,農耕地からの55万トンと,人間の排泄物(下水処理前の値)からの38万トンの合計93万トンだった。このほか大気に揮散したN(アンモニアガスとして)は,化学肥料や家畜ふん尿由来の合計で2万トンだった。

2)2005年のN循環量

これに対して2005年,この年の人口は1961年より35%増えて1億2,800万人になった。食料自給率は40%に低下し,結果として輸入N量の合計は,1961年の5.6倍,89万トン(作物の68万トン,プロテインミールで14万トン,畜産品から7万トン)に大きく増えた。逆に,生物的N固定や化学肥料,作物残渣として農耕地にはいるNは減った。国内の食料生産が減ったからだ。

消費量が増えた畜産物は,その生産を支えるために家畜の飼育頭数を増やす必要がある。増えた家畜の飼料は輸入に依存する。このため,輸入された飼料に含まれたNが,家畜のふん尿になって農耕地へ流入する。その流入量は2005年に51万トン。1961年の3.2倍に増えた。さらに,人間の排泄物由来の流出N量も1961年の1.8倍だった。これは人口の増加率(35%)以上であり,食料の高タンパク質化を裏づけている。

結果として,2005年に農耕地から地下水や河川へ流出したNは年間84万トンに増え,これに人間の排泄物由来で環境へ流出する67万トンを加えた,年間151万トンが地下水や河川へ流出したと推定された。この量は1961年の1.6倍である。また,肥料や家畜ふん尿由来で大気環境へアンモニアガスとして揮散したN量は6万トンで,1961年の3倍になった。

わが国の低い食料自給率と食料消費動向の変化は,海外から持ち込むN量を大きく増やした。それがわが国の地下水,河川などの水質汚濁や,大気環境の悪化を招く可能性は大きい(Shindoら,2009) 。まさに低自給率ゆえの問題である。

次回は,この環境に流出するNが具体的にどのような環境汚染源となっているかを考える。

−第5章− 農業に起因する環境問題

第27回 農業と環境問題−その2

農地由来の窒素による水質汚濁

令和5 (2023) 年 12月号 (第756号)

前回述べたように,わが国の食料自給率は低いため,輸入される食料や家畜飼料などに含まれる窒素(N)などの作物養分が,海外から多量に持ち込まれている。畜産農家に飼料や肥料の形で多量の養分が持ち込まれると,その農場での土−飼料−家畜を巡る養分循環が破綻し,養分が周辺環境へ流出する。養分の中でも,とくにNは環境への悪影響が大きい。耕種農家でも,外部から農地に持ち込まれるNが土の保持容量以上になると,Nが周辺環境に流出する。流出したNが,河川や地下水へ到達すると水質汚濁を招き,大気に到達すると大気汚染となって環境を汚染する。

今回は,農地から流出したNによる環境汚染のうち,水質汚濁について考える。大気汚染については次回で取り上げる。

1.水質汚濁で発生する富栄養化

地下水や表面流去水などによって河川,湖沼,などに悪影響を与える原因物質の発生源は,2種類に大別される。原因物質の排出場所が特定できる点源(特定発生源)と,排出場所が特定できない面源(非特定発生源)である。これらの発生源から流出して水質を汚濁する原因物質としては,Nのほかにリン(P)や有機物質などがある。

Nは通常アンモニア態N(NH4⁺−N)の形態で農地に与えられる。与えられたNH4⁺−Nは,土の微生物によって硝化作用を受け,負荷電イオンの硝酸態N(NO3⁻−N)に変化する。Pも通常は,負荷電のリン酸二水素イオン(H2PO4⁻)として土に存在する。つまりNやPの形態はいずれも負荷電のイオンであるため,土が持つ負荷電と反発しあって土に保持されにくい。それゆえ,NやPは河川や地下水に流出しやすく,環境汚染物質になりやすい。

それらが湖沼や河川に流入することで,その濃度が高まり養分が富化されていく(これを富栄養化という) 。富栄養化すると植物プランクトンや浮遊性ラン藻が異常発生して,緑のペンキを流したように水面を覆いつくしてしまうことがある(図1) 。これが水質汚濁の終着点である。

2.環境汚染物質の発生源

1)点源汚染

1)点源汚染

典型的な点源汚染としては,以下のような例がある。すなわち,牛舎,豚舎,鶏舎などの周辺や工場,下水処理場などの近くを通過した河川のN濃度の上昇,あるいは,素掘りふん尿だめ(ラグーン)に貯留したふん尿混合物由来Nによる地下水の汚濁,さらに,放牧家畜が水飲み場として小河川を利用する時,河川に直接ふん尿を排泄することなどである。畜産関連施設近くの井戸水のNO3−−N濃度が飲用基準(1リットル当たり10mg)を上回るという各地の事例は,点源汚染の実例である。

2)面源汚染

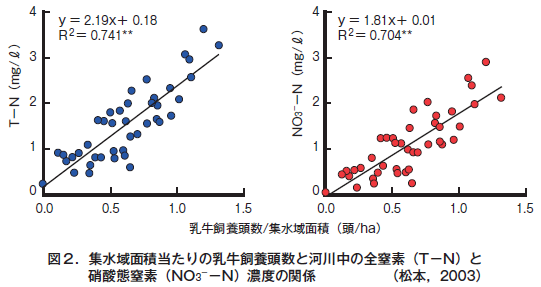

農地は,森林や市街地などとともに広がりのある土地,すなわち面源として扱われる。面源による汚染が面源汚染である。この汚染では発生源が特定されないため,環境汚染物質がどこから発生し,地下水や河川,湖沼へどの程度流出しているかを定量的に把握するのが難しい。しかし,単位集水域面積当たりの家畜飼養頭数が多くなると,それにともなってN流出量も増加するため,河川水のN濃度が高まる(図2) 。つまり面源汚染では,環境へ汚染物質の流出量が増加すれば汚染は確実にすすむ。

3.水質汚濁の防止対策

1)点源汚染対策

畜産農家での点源汚染は,ふん尿貯留施設の規模が飼養頭数に対して適正な容量を満たしていないため,ふん尿が貯留施設からあふれ出て,環境へ流出することで発生する例が多い。これを防ぐために,ふん尿貯留施設は1999年から「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」によって規制対象になり,法律に違反する施設には罰則規定が設けられている。

2)面源汚染対策−①許容限界N量の設定

面源汚染を防ぐには,地下浸透水のNO3−−N濃度の監視が重要である。NO3−−N濃度は,農地に与えるNと作物が吸収するNの収支結果と,土を浸透する水の量によって決定される。したがって,NO3−−Nの地下浸透による水質汚濁を防ぐには,まず農地に与えるN量を,自然の自浄力によって汚染物質による環境への悪影響が生じない環境の収容力(これを環境容量という)の範囲に抑えておくことが重要である。この他,作物のN吸収が旺盛でない時期にNを農地に与えることも避けるべきである。

このような考え方に基づいて,EU(ヨーロッパ連合)では家畜ふん尿由来のN量は,農地に対して170kg/haまでを許容限界量として法的に規制している。わが国ではこのような面源汚染の規制がない。そのため,ふん尿貯留施設に法的規制をかけて点源汚染を防止しても,農地に与えるN量を規制する限界量がなく,面源汚染防止が徹底されない。その結果,単位面積当たりの家畜飼養頭羽数が多い9県(群馬,神奈川,愛知,徳島,香川,長崎,宮崎,鹿児島,沖縄)では,地下水に流出するN濃度の推定値が,いずれも飲用基準を超えると指摘されている(寳示戸ら,2003) 。

3)面源汚染対策−②地形連鎖の利用や緩衝帯の設置

具体的な面源汚染防止対策として,例えば茶園−畑−水田−湿地−河川というように,高位置から低位置へ続く地形連鎖の利用が有効である。高位置の農地から地下浸透したNO3−−Nは,低位置の農地の作物で再利用され,最終的に水田や湿地などの還元条件(酸素が不足した状態)で環境に無害な窒素ガス(N2)に変換されて大気に排出されるため,面源汚染の防止につながる。

農地から表面流去水として水域へ流出する場合は,流出したNO3−−Nなどの環境汚染物質が河川や湖沼に到達するまでに,自然浄化を受ける機会を多くすることが汚染防止対策となる。そのために,河川のそばに湿地や林地を設けて河川への流入の緩衝帯として利用すると,自然浄化がすすみNO3−−N濃度が低下する。

浄化の程度は発生源と河川の間隔が,裸地状態よりも草地のように作物が栽植された状態のほうが大きい。この目的で設置される緩衝帯の必要幅は,点源汚染対策で数〜数十m,面源汚染で数十mとされている。ただし,この緩衝帯の効果は土地条件で大きく変化するため,緩衝帯の必要幅についての具体的な基準は示されていない。

−第5章− 農業に起因する環境問題

第28回 農業と環境問題−その3

農地由来の窒素による大気汚染−アンモニア揮散

令和6 (2024) 年 1月号 (第757号)

わが国の畜産は,輸入濃厚飼料に依存することで発展してきた。これは,先の大戦後からの政策的な誘導の結果である。現在もその基調に変化はなく,飼料自給率は26%と極めて低い。輸入飼料に依存すれば,飼養家畜の飼料を生産する農地が狭くても畜産経営は成り立つ。こうして,土地から切り離された畜産は,経営する土地面積と関わりなく飼養頭羽数を増加させていった。しかし,それは家畜が毎日排泄するふん尿を,重要な養分源として利用するのではなく,狭い農地に多量のふん尿を投棄的に与えて環境汚染源にしてしまう可能性が大きい。

今月は,先月に続き農地から環境に流出する窒素(N) ,とくに家畜ふん尿由来Nのアンモニア揮散による環境問題を考える。

1.揮散したアンモニアの環境への悪影響

家畜ふん尿に含まれるアンモニア態窒素(NH4−N)は,草地表面に与えられた時のように,大気に触れることでアンモニアガス(NH3)になって大気中に揮散する。

NH3揮散は,与えた肥料養分としてのNの損失だけでなく,揮散したNH3が大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物,塩化物などと結合し,硫酸や硝酸,塩酸を含む雨となって降下するため,より強い酸性雨の発生源になる。こうして降下したNH4−Nは,樹木やその他の植物の生育をかく乱し,土に浸透して硝酸化成作用を受けることで土のpHの低下と,それに伴う土の養分バランスを悪化させるなど,環境に大きな悪影響を与える。

なお,化学肥料を土の表面に与えても,その土が特別なアルカリ性でないかぎり,NH3揮散は少なく,尿素でごくわずかに検出できる程度である。また,家畜ふん尿が2cm程度のわずかな厚みでも土に覆われると,NH3揮散はほとんど発生しない(Matsunakaら,2008) 。

2.草地表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散とそれに関わる要因

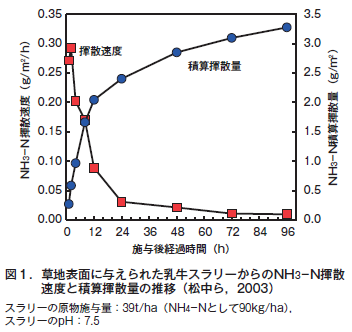

草地表面に与えられた家畜ふん尿からの単位時間当たりNNH3−N揮散量(NH3−N揮散速度)のピークは,おおむね与えられてから数時間以内に現れ,NH3揮散は数日以内で終了する(図1) 。

与えられたNH4−N量に対する揮散したNH3−N量の割合をアンモニア揮散率(以下,NH3揮散率と記す)という。乳牛スラリー(乳牛が排泄したふんと尿,それにオガクズのような敷料が加わった混合物)を草地表面に与えた場合,アンモニア揮散率はスラリーの与えた量が60t/haまでなら30%程度である(Matsunakaら,2008) 。

このNH3揮散率は,スラリーのpHや乾物率が高く,また,与えた時の気温が高いほど高まる。しかし土が乾燥していると,スラリーのNH4−Nが土の中に浸入しやすくなるため揮散率は低下する。これらの要因のうち,気温がNH3揮散に最も大きな影響を与える(Matsunakaら,2002) 。

3.草地表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散を抑制する対策

草地や土の表面に与えられた家畜ふん尿からのNH3揮散を完全に防ぐことは,与えた後に多量の降雨がないかぎり事実上不可能である。しかし,ふん尿の与え方を工夫し,与えたふん尿を大気に触れにくくすれば,揮散率の低下につながる。

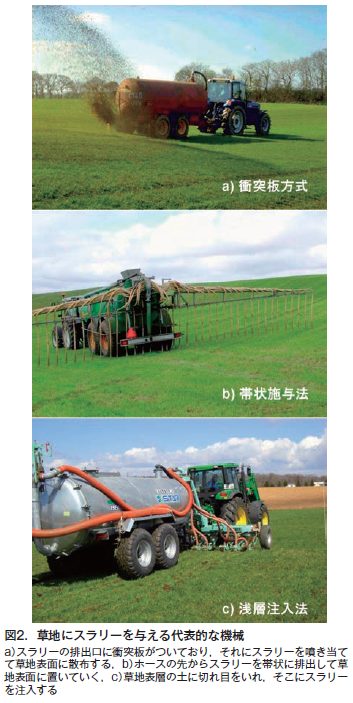

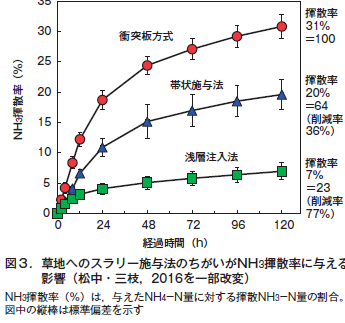

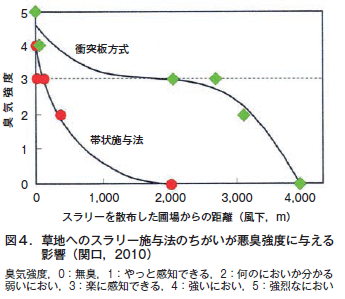

例えば,乳牛スラリーを草地の表面に与える時に利用する方法として,衝突板方式(スプラッシュプレート,図2−a) ,帯状施与法(バンドスプレッド,図2−b) ,浅層注入法(シャロウインジェクション,図2−c)などがある。このうち,わが国で一般的に利用されているのが衝突板方式である。

この方式は他の与え方に比べて,スラリーが空気に触れやすいため,NH3揮散率が最も高い(図3) 。この与え方に比較すると,浅層注入法なら揮散損失を77%削減でき,帯状施与法は揮散損失を36%削減するだけでなく,ふん尿散布後の悪臭強度を低下させる効果も大きい(図4) 。

農業による環境汚染の抑制に積極的に取り組むEU(ヨーロッパ連合)では,先月述べたように,ふん尿由来Nの農地への投入量を最大170kg/haに法的規制している。それだけでなく,環境への悪影響が大きいNH3揮散を抑制するために,揮散率が高く,悪臭強度が強い衝突板方式による乳牛スラリー散布を禁止している。わが国ではこのような強い規制がないまま,家畜ふん尿による環境汚染問題が継続している。

−第5章− 農業に起因する環境問題

第29回 農業と環境問題−その4

農地由来の窒素による大気汚染−一酸化二窒素排出

令和6 (2024) 年 2/3月合併号 (第758号)

今回も,前回のアンモニア揮散に続き,農地に由来する窒素(N)による大気汚染の話題で,温室効果ガスの主要なものの一つ,一酸化二窒素(N2O,亜酸化窒素ともいう)を取り上げる。

なお,N2O以外の温室効果ガスについてや,地球規模からみた温室効果ガスと農業との関わりは,次回,総合的に考えることにする。

1.N2Oの発生(直接排出)と土の水分条件

N2Oの温室効果は,二酸化炭素(CO2)の298倍も強力である。また,成層圏オゾン層の破壊にも関与しており,環境への悪影響が大きい。

農地でN2Oが発生するのは,微生物の働きが関わる二つの経路がある。一つは,家畜排泄物などから生産される有機質肥料や化学肥料の形態で,農地に与えられたアンモニア態窒素(NH4−N)が酸素のある条件(酸化的条件)で,硝酸態窒素(NO3−N)に変化する時(この変化を硝酸化成という)の副生成物として発生する経路である。もう一つは,硝酸化成でできたNO3−Nが,酸素不足の条件(還元的条件)に置かれて,窒素ガス(N2)へ形態変化する(この変化を脱窒という)時の中間産物として発生する経路である。

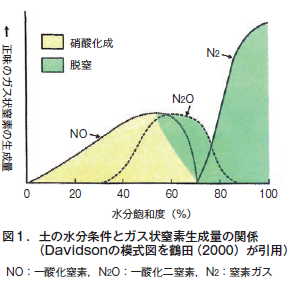

土の中が酸化的条件であるか,還元的条件であるかは,土の中のすべての隙間(全孔隙)が水分でどの程度埋め尽くされているか(これを水分飽和度(略称WFPS=Water Filled Pore Space)という)で決まる。土の水分飽和度が60%(硝酸化成の微生物活動にはほどよい水分状態)から70%(土がやや湿った状態)の範囲で,硝酸化成や脱窒の二つの作用が進行するため,N2Oの発生が多くなって土から大気に排出される(図1) 。水分飽和度が80%を上回る湿潤な状態では,還元的条件が強まり脱窒によって,主にN2が生成して排出され,N2Oの排出は少ない。逆に,水分飽和度が50%より低い場合は,乾燥状態となり硝酸化成が中心で,主に一酸化窒素(NO)が排出される。

N2O排出に好適な水分飽和度60〜70%とは,水分状態が作物生産に比較的良好な状態と重なる。したがって,農地へのN施与量が適正量であったとしても,N2Oの発生を完全に抑止するのは難しい。また,地温が高まると微生物活性が高まってN2Oの発生量も多くなる。

このように土の中で発生したN2Oがそのまま大気に排出されることを直接排出という。

2.水に溶けたN2Oからの排出−間接排出

農地で発生したN2Oの一部は,土の中の水分(土壌溶液)や地下水に溶け込み,過飽和の状態で溶存している。この過飽和でN2Oを含む溶液が,暗渠排水や湧水,河川水として大気に開放されると,N2Oは過飽和状態が解除されるため,大気に排出されていく。さらに,前回お話ししたアンモニア揮散によって大気へ出ていったNH4−Nが,降雨に溶け込んで土に戻ってくると,土の中で硝酸化成を受け,その副生成物でN2Oが発生する。

このような排出は,間接排出といわれており,その量は直接排出と同様,無視できない。

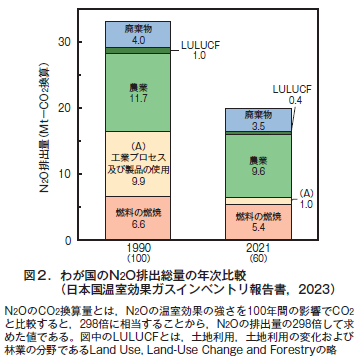

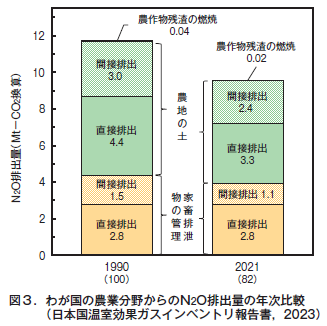

3.わが国のN2O排出量と農業との関わり

2021年のわが国で排出されたN2Oの総量は,CO2に換算して19.9Mt(メガトン=百万トン)だった (日本国温室効果ガスインベントリ報告書,2023年) 。これは,1990年に比較し40%も削減されている(図2) 。このうち,農業分野から排出されたN2O量はCO2換算で9.6Mt,総排出量の48%を占める大きな排出源である。しかも工業プロセス及び製品の使用の分野では,1990年から2021年に排出抑制が大きく成功したのに対して,農業分野の抑制はわずかにすぎない(図2) 。

農業に由来するN2Oは,主に家畜排泄物の管理からと農地の土から排出される。すなわち,家畜排泄物を管理している時に,排泄物中で硝酸化成や脱窒が発生し,N2Oが直接排出される場合と,管理過程でのアンモニア揮散を起点とする間接排出である。農地の土に由来するのは,化学肥料や有機質肥料が農地に与えられた時,これら資材に含まれるNが,農地の土の中で硝酸化成や脱窒の作用を受け,N2Oが直接排出される場合と,生成したNO3−Nが地下水などに溶存した後,間接排出される場合である。さらに,農作物残渣の燃焼(野焼き)でも排出される。しかし,その量は極めてわずかである(図3) 。