第630号 2011(H23).07発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成23年7月

本号の内容

§水稲に対する有機質資材の連用効果と育苗箱全量施肥の効果

秋田県農林水産技術センター 農業試験場

生産環境部 環境調和担当

主任研究員 伊藤 千春

§緩効性肥料(IB肥料)を利用した白ネギの追肥回数削減

静岡県農林技術研究所 土壌環境科

科長 若澤 秀幸

水稲に対する有機質資材の連用効果と

育苗箱全量施肥の効果

秋田県農林水産技術センター 農業試験場

生産環境部 環境調和担当

主任研究員 伊藤 千春

1.はじめに

秋田県大潟村では,水稲栽培において化学肥料を使用しない有機栽培や特別栽培への取り組みが進んでいるが,大潟村の水田土壌は極めて保肥力が高く地力窒素の発現量も多いことから,有機質資材の連用による窒素の多投が懸念される。したがって,有機質資材と利用効率の高い施肥法を組み合わせた環境調和型水稲栽培技術を開発する必要がある。ここでは,連用年数が異なる調査区を同一年次に設定することで有機質資材の連用効果を確認するとともに,有機質資材連用下における肥料タイプを異にする育苗箱全量施肥専用肥料「苗箱まかせ」の肥効について検討した。

2.試験方法

1)試験場所

秋田県農林水産技術センター農業試験場大潟農場,ほ場番号1N-4

2)土壌条件

細粒質斑鉄型グライ低地土,強粘質

3)供試有機質資材

大潟村で広く流通しているO社製有機ペレット(T-C 42.9%,T-N 2.9%)を用いた。原材料は,米ぬか,籾殻,くず大豆,菜種かす,バーク堆肥等である。

4)試験項目

(1)有機質資材の連用効果

試験区として,化学肥料のみを4kgN/10a施用した化学肥料区と,化学肥料4kgN/10aに有機質資材2kgN/10aを上乗せした化肥+有機区を設定した。化学肥料にはシグモイド型被覆尿素60タイプ(苗箱まかせN400-60)を用いた。化肥+有機区では,有機質資材の連用を2004年から開始し,2005年以降は前年未施用の場所にも施用することで,同一年次内に連用年数の異なる調査区を設けた。2006年と2007年にそれぞれ連用年数が1~3年の調査区を設定し,連用効果の年次間差を比較した。1区当たり面積は37.8㎡で,試験は2反復で行った。

(2)有機質資材連用下での育苗箱全量施肥の肥効

有機質資材の連用年数が2~4年の処理区を設定し,それぞれの処理区においてシグモイド型被覆尿素肥料(苗箱まかせN400)の60タイプと100タイプを供試して肥効を検討した。試験は2007年に実施した。有機質資材の施用量は2006年までが4kgN/10a,2007年が2kgN/10aで,シグモイド型被覆尿素肥料(苗箱まかせN400)の施肥量は4kgN/10aであった。1区当たり面積は37.8㎡で,反復は設けなかった。

5)耕種概要

品種はあきたこまちで,中苗を移植した。栽植密度は21.2株/㎡(坪当り70株植え)とした。有機質資材は圃場に全層施肥し,リン酸,加里質の肥料は施用しなかった。育苗箱全量施肥のため,追肥もしなかった。2006年は移植5月16日,出穂8月8日,収穫9月22日で, 2007年は移植5月16日,出穂8月3日,収穫9月21日であった。

6)気象概要

2006年は,移植後から7月下旬にかけて気温は平年並みであったが日照時間は少なめで,出穂以降は高温・多照気味に推移した。2007年は,6月が高温・多照気味で7月中旬にかけて日照は多かったが,出穂以降は高温・少照気味であった(データ省略)。

3.試験結果及び考察

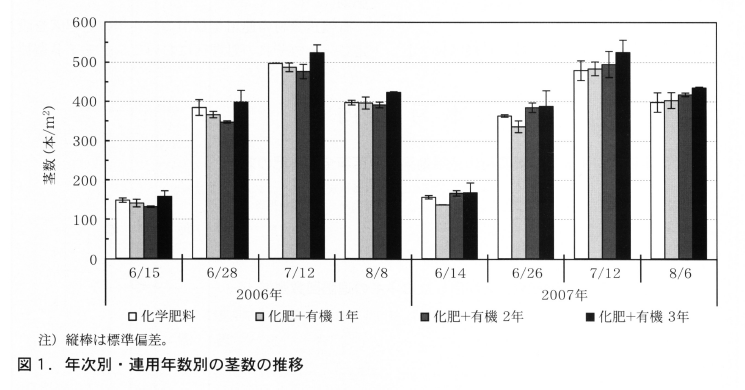

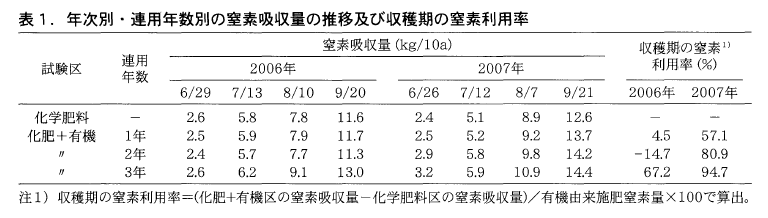

2006年の場合,化肥+有機区の連用1年目,2年目の茎数は化学肥料区と同等か少なく,窒素吸収量も化学肥料区なみの推移を示したが,連用3年目では茎数・窒素吸収量とも化学肥料区より多く推移した。2007年の場合,連用1年目では6/26まで茎数が化学肥料区より少なかったが,その後同等となり,連用2年目,3年目では生育期間を通じて化学肥料区より茎数が多かった。窒素吸収量は,生育期間を通じて連用年数の長い方が多く,窒素利用率も高かった(図1,表1)。

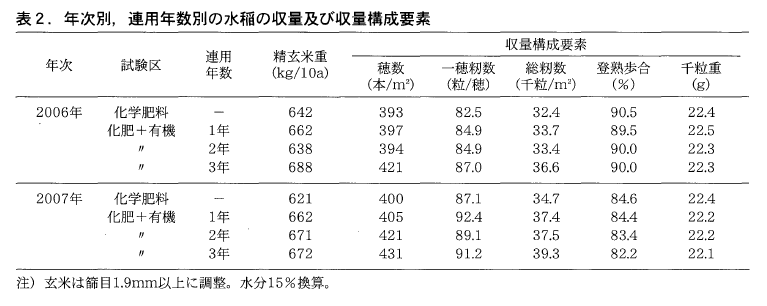

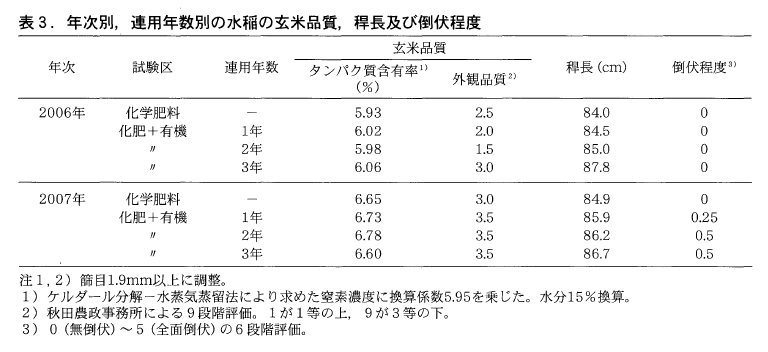

精玄米重は,2006年には連用2年目が化学肥料区なみであったが,1年目,3年目は化学肥料区を上回った。2007年は連用年数によらず化学肥料区を40~50kg/10a上回った。穂数は2カ年とも連用3年目が最も多かった。玄米品質では,タンパク質含有率には両年とも有機質資材施用の影響が認められないが,外観品質は2007年において連用年数によらず悪化した。また,連用により稈長は増加する傾向にあり,2007年には倒伏程度が若干高まった(表2,表3)。

以上のように,供試有機質資材をシグモイド型被覆尿素60タイプ(苗箱まかせN400-60)と組み合わせた場合,連用2年目までは茎数・収量への効果が年次により一定しないが,連用3年目には茎数が取れやすくなり穂数・窒素吸収量が増えて増収した。一方,連用年数の長期化にともない,稈長の増加する傾向が各年次とも認められ,出穂期以降が高温・少照気味であった2007年の場合,倒伏程度が若干高まり外観品質が悪化する傾向も認められた。そこで,60タイプよりも溶出の遅い100タイプを供試し,有機質資材連用下において2つの肥料タイプの肥効を検討した。

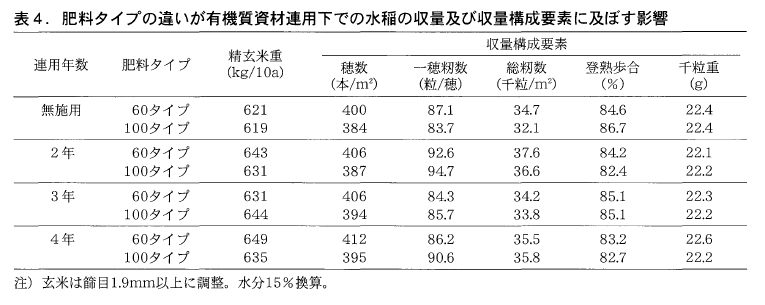

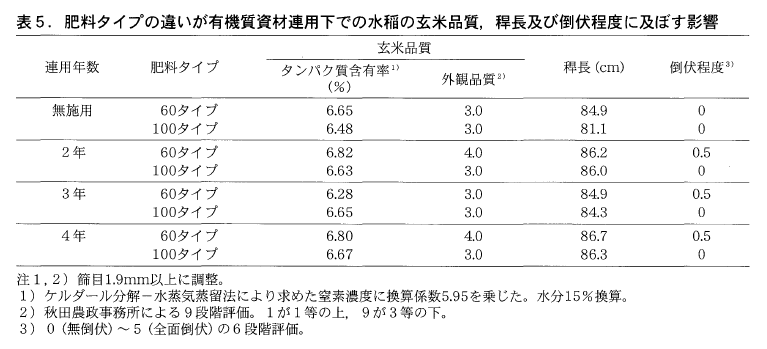

連用年数にかかわらず穂数は60タイプの方が多いものの,連用年数に応じて総籾数の差は小さくなり,精玄米重にも肥料タイプによる明瞭な違いが認められなかった。稈長は,有機質資材無施用の場合を除いて肥料タイプ間の差は小さかったが,外観品質と倒伏程度は100タイプが優る傾向にあった(表4,表5)。

これまでにも,100タイプの方が初期茎数や穂数は少ないものの,稈長が短く登熟特性に優れた草型になることが報告されている1)。本報告のように,有機質資材を連用した場合でも,そのような肥料特性が発揮されたと推察される。

4.まとめ

有機質資材をシグモイド型被覆尿素60タイプ(苗箱まかせN400-60)と組み合わせた場合,連用3年目には茎数が取れやすくなり窒素吸収量も増えて増収する一方,稈長が増加した。また,出穂期以降が高温・少照気味であった2007年は,有機質資材の施用により倒伏程度が高まり外観品質も悪化した。一方,100タイプを用いると,穂数はやや少ないものの60タイプとほぼ同等の収量が得られ,有機質資材連用下でも倒伏しにくく外観品質も悪化しないことから,有機質資材と組み合わせる肥料タイプとして適切であると考えられた。

引用文献

1)進藤勇人,原田久富美,小林ひとみ.2006

「めんこいな」の不耕起移植栽培における生育特性 第2報 育苗箱全量施肥に用いる肥料タイプと水稲生育.

東北農業研究 59:33-34.

緩効性肥料(IB肥料)を利用した白ネギの追肥回数削減

静岡県農林技術研究所 土壌環境科

科長 若澤 秀幸

はじめに

静岡県の中遠地域は全国有数の白ネギ産地ですが,平均14a程度の小規模経営が中心で,生産者の高齢化や後継者不足により栽培面積は年々減少しています。また輸入ネギの増加による価格の低迷も産地を脅かす要因になっています。これらの厳しい環境の中で産地間競争に打ち勝ち将来的に産地を維持するためには,規模拡大と機械化による徹底した省力化と生産コストの削減は避けられない課題となっています。白ネギは定植から収穫までの期間が約6月と長く,その間に3~5回の追肥作業をする必要があり,かなりの労力を費やしています。そのため,大規模機械化栽培を進めるためには追肥作業の省力化が不可欠です。ここでは肥効が長期間持続するIB肥料を利用した追肥回数の削減技術について紹介します。

1.IB肥料の特徴(被覆肥料と比較して)

肥効が長期間持続する機能を持つ肥料を,緩効性肥料と呼んでいます。肥料成分が徐々に溶け出して効率良く作物に利用されることから,施肥回数の削減や環境負荷軽減の目的で,幅広く使われるようになりました。緩効性肥料の中でよく使われるのが,被覆肥料とIB肥料です。

被覆肥料は水溶性の肥料を樹脂の被膜で包み,被膜の微細な孔隙から少しずつ肥料成分を溶出させるように加工したものです。被膜の厚さや溶出抑制剤の使用により,様々な溶出パターンを持つ肥料が市販されています。被覆肥料は地温が高いほど肥料成分の溶出が速くなり,地温が低いほど遅くなる性質があります。けれども,被覆資材に傷が付くと溶出をコントロールできなくなるのが欠点です。

IB肥料は尿素とイソブチルアルデヒドを縮合反応させたイソブチリデンジウレア(IBDU)という物質を主体に,造粒して製造されます。土壌中で加水分解及び微生物に分解されて肥効を発現します。窒素成分は尿素→アンモニア態窒素→硝酸態窒素と土壌中で変化していきます。IB肥料も被覆肥料と同様,地温により肥効が左右されますが,被覆肥料より影響は小さく,特に低温でも安定した肥効を発現します。

産地の大半を占める6月定植,年内~1月収穫の作型では,施肥された緩効性肥料が真夏の高温期と真冬の低温期という両極端の環境を通過しても,ネギの生育に合った肥効を発現する必要があります。様々なタイプの被覆肥料を用いて追肥削減の試験を行いましたが,被覆肥料は地温の影響を受けやすく,高温時には過剰に溶出したり,低温時には溶出が不足する等の問題があり,満足な結果が得られませんでした。しかしIB肥料を主体にした試験では,従来の複数回の追肥で栽培したときと同等の結果が得られました。

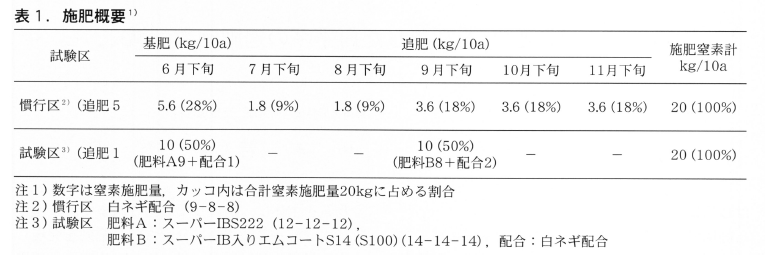

2.IB肥料による追肥回数の削減

IB肥料を用いた追肥回数削減試験の施肥概要を表1に示しました。慣行栽培では1作当たりの窒素施肥量を20kg/10aとし,基肥に加えて配合肥料を7月下旬から11月下旬までの間に5回に分けて施用しています。表中の%は1作当たりの窒素施肥量20kg/10aに占める各施用時期の施肥窒素の割合を示しています。これに対しIB肥料を使った試験では(表1下段),6月下旬の基肥と9月下旬の追肥の2回に分けて半分ずつ施肥しました。IB肥料は徐々に効き目が現れるため,単独では施用初期の肥効が不足する心配があります。そこで2回ともIB単独ではなく,速効性の窒素を含んだ配合肥料をスターターとして同時に施用しました。具体的には配合肥料を基肥施用時に1作当たりの窒素施肥量(20kg/10a)の5%(1 kg/10a),追肥時には10%(2kg/10a)をIB肥料と同時に施用します。

この試験では中遠地域の代表的な作型に準じて品種は’龍翔’を用い,農協の育苗センターで生産された苗を7月2日に機械定植し,翌年1月17日に収穫しました。また土壌改良資材として苦土石灰80kg/10aと苦土重焼燐20kg/10aを全区に施用しています。今後の水田の拡大利用を想定して,試験は中粗粒灰色低地土水田で行いました。ネギは生育初期の湿害に弱いため,排水対策として通常よりも浅い約10cmの深さの植溝とし,植溝の延長が水田の排水口に接続するような明渠を施して栽培しました(写真1)。

試験では水田栽培という土壌条件と作付け時期を考慮して,表1に示した2種類のIB肥料を使いましたが,畑地で栽培する場合や作付け時期が異なる場合には,肥料タイプや施用時期等について別途,肥料メーカ一等に相談したほうが良いでしょう。

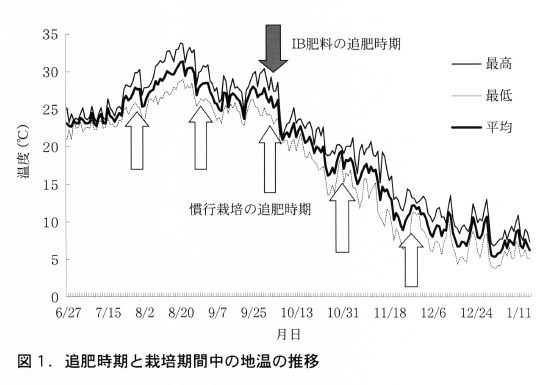

基肥施肥から収穫時期までの地温の変化を図1に示しました。追肥時期を矢印で示してあります。このように地温は8月の盛夏時には30℃前後で推移し,9月下旬から低下しはじめて,収穫時期には5℃前後になります。この時期に栽培される白ネギは盛夏時にはあまり成長せず,9月以降涼しくなると一気に成長速度が上がり,肥料成分の吸収が高まることが知られています1)。このため,地温が低下する時期に如何に効率よく肥料を吸収させるかが大きなポイントとなります。

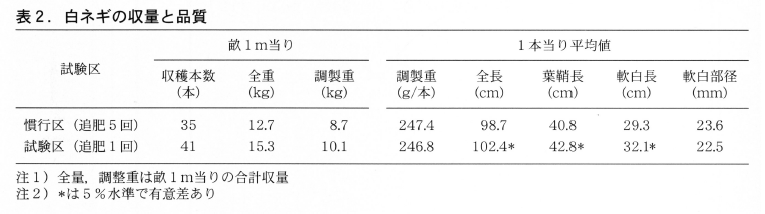

試験栽培終了後の収量調査結果を表2に示しました。このように基肥+追肥1回だけで慣行区と同等以上の収量が得られました。

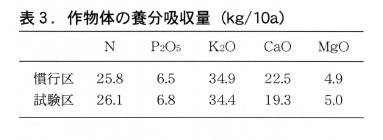

収穫時のネギの養分吸収量は表3に示したように,慣行施肥栽培とほぼ同じでした。

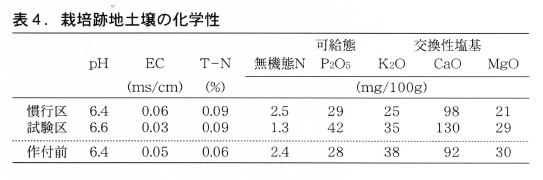

栽培跡地土壌に残った養分量を表4に示しました。IB肥料を使った試験区では,可給態リン酸(P2O5),交換性の石灰(CaO),苦土(MgO),カリ(K2O)が慣行施肥区よりもやや多い傾向でした。

次に肥料コストについて試算しました(表5)。配合肥料を用いて慣行の基肥+追肥5回で栽培すると10a当たり約31,000円かかります。これに対してIB肥料と配合肥料で基肥+追肥1回で栽培すると2008年夏前だと約21,700円で従来よりも約30%コスト削減になりました。しかし,2008年夏に肥料価格が高騰しました。化成肥料であるIB肥料は単価が2倍近くにまで上昇しましたが,その後ある程度低下し,2011年5月現在では1.4倍になっています。対照とする配合肥料はリン酸を減らした新しいタイプも加わったので,それぞれ計算しました。従来の配合肥料を用いた場合は,16%の肥料代削減になりますが,新しい肥料では肥料代は増加してしまいました。

しかし,追肥作業にかける労力が従来の5回から1回へと大幅に削減できることから,省力化による生産コストの削減効果は大きいと考えます。

まとめ

白ネギは栽培期間が約6ヶ月と長いため,基肥に加えて3~5回の追肥を行っています。肥効が長期間持続するIB肥料と配合肥料を組合せて施用することにより,年内~年明け収穫の作型では,基肥と追肥1回のみで栽培が可能です。

将来拡大すると想定される大規模機械化栽培体系において,施肥作業の大幅な削減による省力化とコスト削減が期待できます。

参考文献

1)加賀屋博行(1999)

ネギの作型・栽培方法と施肥設計,農業技術体系野菜編第8巻追録第24号, p239-241