第633号 2011(H23).10発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成23年10月

本号の内容

§平成22年産水稲の高温登熟下における肥効調節型肥料の利用状況と効果

秋田県農林水産技術センター農業試験場

作物部 佐藤 雄幸

§茶園における施肥幅拡大による窒素利用効率の向上と土壌化学性の改善

(独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所

環境保全型茶生産技術研究グループ

上席研究員 野中 邦彦

平成22年産水稲の高温登熟下における

肥効調節型肥料の利用状況と効果

秋田県農林水産技術センター農業試験場

作物部 佐藤 雄幸

1.はじめに

秋田県の平成22年度の水稲作柄は,作況指数が93と不良で一等米比率も70%台と低迷した。高温条件下では,葉色を維持して光合成能を維持することが重要であるが,平成22年産では葉色の低下が大きく,高温登熟により収量や品質が著しく低下した。しかし,平年と比べて収量・品質に遜色のない生産者は,水管理に加えて穂肥の実施など,肥培管理をしっかりと行っていた。

県内では水田ほ場の大区画化等により,肥効調節型肥料を含んだ一発型肥料や苗箱まかせの利用が着実に増加している。肥効調節型肥料は,高温登熟下での葉色維持や追肥の省力化に効果的であるため,高温登熟の場合も品質・収量の安定性の確保に有効な技術である。ここでは,平成22年産の良質粒率と登熟気温の関係,アンケート調査結果も交えた穂肥の実施状況,高温登熟年での収量・品質に対する肥効調節型肥料を用いた場合の効果について報告する。

2.気温経過と良質粒率

(1)気象経過の特徴

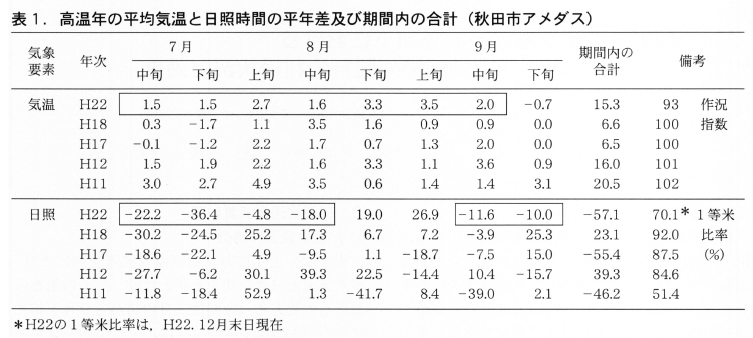

表1は,近年における高温登熟年を例にとり,平均気温と日照時間を平年と比較し,その差を示したものである(期間は7月中旬から9月下旬まで)。平成22年の平均気温は,7月中旬~9月中旬までの2か月間が高く推移し,特に8月上旬は2.7℃,8月下旬~9月上旬は3℃以上高い状態で推移した。また日照時間は,7月中旬~8月中旬,9月中旬~下旬に少なく,8月下旬~9月上旬は多く推移した。このため,気温の高い状態が出穂前から継続したことに加え,7月中旬~8月中旬の日照時間が平年に比べて大きく低下したことが特徴であった。

(2)良質粒率と気温及び標高

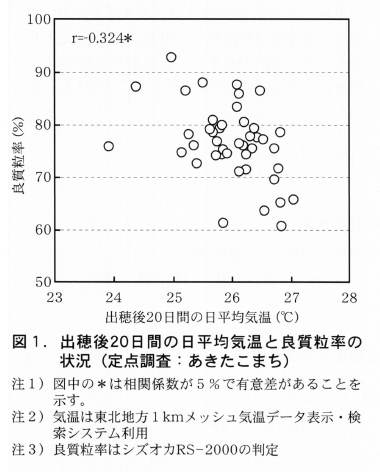

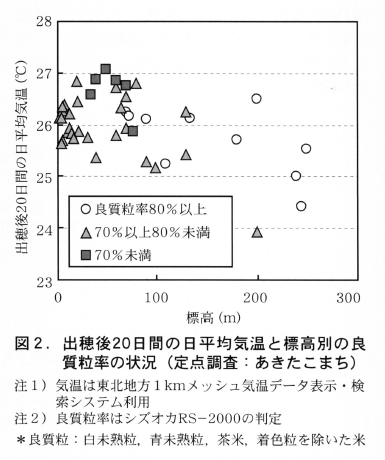

平成22年産の落等理由は,充実不足に加えて,背白,基白など白未熟粒の発生による品質低下が多かった。県内のあきたこまちの良質粒率は,出穂後20日間の平均気温が高いほど(図1),また標高が低いほど登熟温度が高く,良質粒率は低下する傾向にあった(図2)。JAを対象とした地域事例調査においても,平成22年は中山間地域の品質が良く(データ略),登熟期の気温が品質に大きく影響したものと考えられた。

(3)穂肥の施用

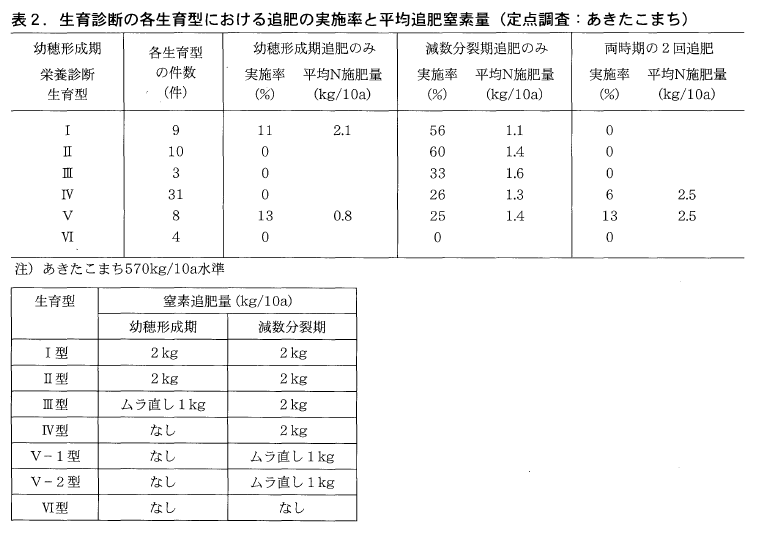

あきたこまちの幼穏形成期の生育栄養診断結果から,栄養診断生育型と追肥対応の実態を表2に示した。診断結果から示される各生育型は,幼穂形成期,減数分裂期の肥培管理の対応を示したものである。

栄養診断結果から,生育型がⅠ型,Ⅱ型,Ⅲ型に診断されながら栄養診断通りに追肥した事例はわずかであった。また,減数分裂期に窒素2kg/10aの施肥が必要とされるⅠ~Ⅳ型の生育型に該当するほ場でも追肥実施率は60%以下であり,平均施肥窒素量は2kg/10aを下回っていた。

穂肥の不足は,穂数や籾数の減少を招くばかりでなく,高温登熟年では登熟後半の稲体栄養の凋落を招き,白未熟粒,胴割粒,充実度不足粒を増加させ,品質の低下や出穂後の葉や葉鞘の枯れ上がりを早め倒伏を助長する。しかし,平成22年は幼穂形成期の草丈が長く,倒伏の懸念が強かったことから穂肥の回数や量が控えられたものと考えられた。

3.肥効調節型肥料の効果

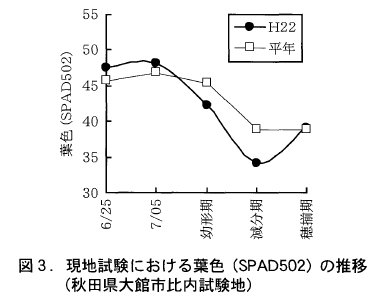

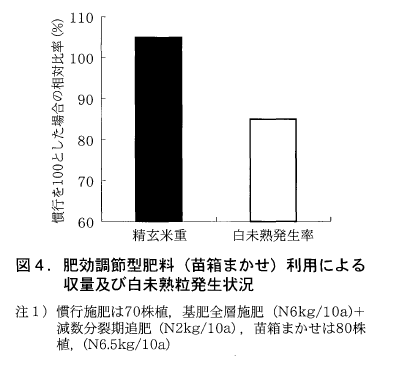

平成22年は,平年に比べて7月中~下旬(幼穂形成期~穂ばらみ期)の葉色の低下が大きかった(図3)。しかし,肥効調節型肥料(苗箱まかせ)を使用した場合,合計の窒素施肥量は慣行比81%で追肥は行っていないが,葉色の低下は少なく収量は慣行に比べ増収した。

また慣行に比べ白未熟粒の発生率が少なく,品質は良好であった(図4)。

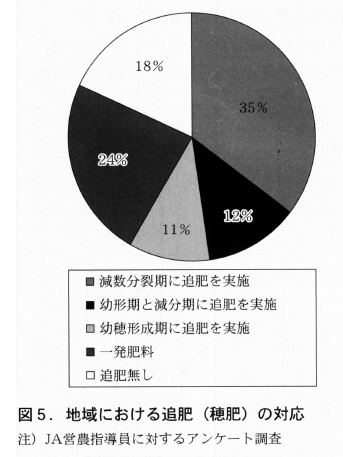

JA営農指導員に実施したアンケート調査の結果では,穂肥の対応として,減数分裂期,幼穂形成期に追肥を指示している。また,各地における一発型肥料の利用状況から,追肥を省力化した体系が普及していることがうかがえた(図5)。このように肥効調節型肥料は生育中期(中干し期間~幼穂形成期)の葉色低下を防止するとともに,登熟期の窒素栄養も改善したことで収量・品質低下が慣行に比べて少なかったものと考えられた。

4.高温登熟下の技術対策

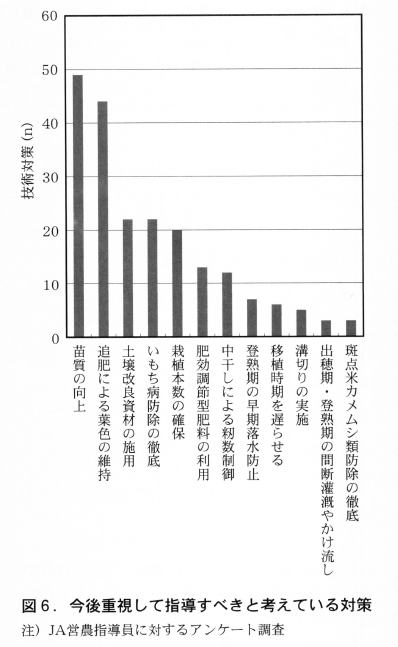

JA営農指導員に対するアンケートにおいて,「高温登熟に対する今後重視して指導すべき対策」について回答を求めた結果,「苗質向上」「追肥による葉色維持」「土壌改良資材の散布」「栽植本数の確保」「肥効調節型肥料の利用」などを重視する回答が多かった(図6)。

平成22年は出穂期と異常高温が重なり,特に「あきたこまち」をはじめとする早生の品種において収量と品質の低下が甚大であった。今後は,適期田植えとともに温暖化に対応できる水稲品種の育成が重要と考える。

また,水田ほ場の大区画化に伴い,トラクターやコンパイン等の大型・重量化が進んでいる。硬い耕盤の形成は大型機械走行のために必要であるが,一方で水稲の根域を制限している。このため,高温登熟下では耕盤を維持しつつ排水性の改善や根を下層へ伸長させる技術の確立が急務であろう。

また,幼穂形成期の生育栄養診断は必ず実施するとともに,幼穂形成期や減数分裂期の追肥は下位節間の伸長に影響しないことから,高温登熟下では積極的な追肥指導が必要である。

最後に肥効調節型肥料を活用することで,ほ場の大区画化,兼業化や高齢化等に対応した高品質米の安定生産が期待できる。今後は,製品の組み合せにより地域,土壌,栽植様式,品種に適合した溶出パターンによりさらなるきめ細かい製品開発を期待したい。

茶園における施肥幅拡大による

窒素利用効率の向上と土壌化学性の改善

(独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所

環境保全型茶生産技術研究グループ

上席研究員 野中 邦彦

1.はじめに

茶園では,慣行的な窒素多肥栽培によって施肥位置であるうね間の土壌環境が悪化しており,それが窒素の利用効率低下の一因となっている。吸収されなかった窒素は,環境への大きな負荷となることから,これまでに,収量・品質を低下させることなく施肥量を削減できる肥効調節型肥料を利用した施肥技術や樹冠下施肥技術1,2)が開発されてきたが,いまだ十分に普及しているとは言い難い。普及しない一つの理由として,過去に多量に施用された窒素成分が樹体や土壌に蓄積しているために,一時的な減肥の影響は発現しないものの,長期的には収量・品質が低下するのではないかという不安があるためと考えられる。施肥削減技術を安心して使える技術とするためには,窒素利用効率向上を裏付ける必要がある。

施肥量を減らしても収量・品質を維持するためには施肥効率を向上させることが必須条件である。通常,茶園の施肥は茶園面積の1/5~1/6に相当するうね間に施用されるため,そこでは根の濃度障害が起こりやすい。三重県では年間窒素施用量が60~100kg/10aの茶園を調査したところ,うね間の表層から15~20cmまでの土層の根が健全な茶園は全体の30%程度であること,さらに施肥量の多い茶園ではその土層に根が全く存在しない茶園も存在することなどが明らかにされている3)。また,うね間中央から株元への距離に応じて肥料成分が希薄となることが分かっている。根がないところへの施肥では肥料の利用率を上げることはできない。茶樹の吸収根は樹冠下にも多く分布し,その活性はうね間から株元にかけて高くなることが分かっている4)。

ここでは,施肥幅を樹冠下まで拡大して茶樹の根域を広く活用することが茶園における窒素利用効率の向上につながることを検証するため,重窒素トレーサー法を用いて試験を行った。

2.試験方法

1)試験1 施肥幅の拡大による窒素利用効率ヘの影響解析

(1)試験圃場および土壌条件

慣行の管理作業が行われている掛川市東山の農家茶園2筆(以下,A圃場,B圃場)において試験を行った。いずれも単条植えの28年生茶園(品種:’やぶきた’)であり,茶株幅は175cm,株間は30cm,うね間の施肥幅は30cmであった。土壌は褐色森林土(黄褐系)東山統,うね間作土の土性はCLであった。B圃場では2003年の一番茶摘採後に中切りが行われた。

(2)施肥位置と施肥幅

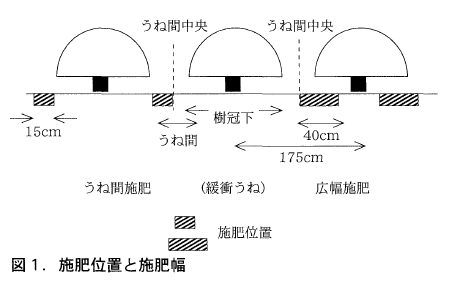

A,B両圃場に慣行のうね間施肥区(施肥幅15cm)と施肥幅を樹冠下までの40cmに拡大した施肥区(以下,広幅施肥)を図1の通り設定した。いずれもうね長1mでうね間中央より樹冠側を施肥範囲とし,両側の施肥範囲で形成される長方形の1.75㎡を1単位とした。

(3)試験区の施肥

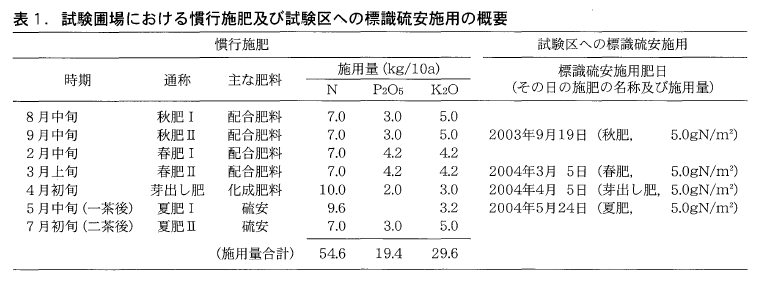

試験圃場における慣行施肥と試験区への標識硫安施用の概要を表1に示した。

2003年9月から2004年5月の秋肥,春肥,芽出し肥,夏肥(一番茶後)の時期ごとに異なる4連の試験区を設定した。それら試験区を含む茶園全面に対して配合肥料,化成肥料,硫安等を用いたうね間への慣行施肥を行いつつ,重窒素標識硫安5gN/㎡(重窒素濃度1.38atom%.以下,標識硫安)を施肥時期ごとにそれぞれ別の施肥範囲に上乗せして施用した。施用後,移植ごてを用いて表層5cmの土壌を軽く混合した。

(4)試料の採取と分析

一番茶および二番茶を2年間採取(枠摘み,20cm×20cm)し,茶葉の新鮮重,出開き度,乾物重,全窒素濃度,重窒素濃度等を測定した。

以下,2004年の一番茶,二番茶をそれぞれ当年一番茶,当年二番茶,また,2005年の一番茶,二番茶をそれぞれ翌年一番茶,翌年二番茶と略す。

(5)土壌分析

試験開始前と試験終了後に深さ1mまで(一部80cmまで)の土壌を採取し,土壌の化学性,細根量および重窒素濃度等を測定した。

2)試験2 施肥幅の拡大による収量・品質および土壌化学性への影響解析

調査は,2001年から香川県農業試験場満濃分場内の試験圃場において行われた。

(1)試験区の設定

慣行のうね間施肥(年間施肥量50kgN/10a)を対照とし,広幅施肥の50kgN/10aおよび30kgN/10aを設けた。肥料の散布には送風式肥料散布機を使用した。

(2)試験区の施肥

年間の10a当たり窒素施肥量(括弧内は広幅30kgN区)は,春肥Ⅰ:菜種油粕5.3(4.2)kg,春肥Ⅱ:有機配合6.0(4.0)kg+(被覆肥料9.6kg),芽出し肥:硫安8.4(4.2)kg,夏肥Ⅰ:8.4kg,夏肥Ⅱ:8.4kg,秋肥Ⅰ:菜種油粕5.3(4.2)kg,秋肥Ⅱ:8.0(4.0)kgであった。広幅30kgN区は,リン酸と加里を一律に40%減肥した。試験3年目に苦土石灰を60kg/10a施用した。

(3)試料の採取と分析項目

2001年から3年間,一番茶および二番茶を採取し,収量および荒茶品質を調査した。荒茶品質の評価は普通審査法により行い,外観を40点,内質を60点満点とした。

(4)土壌分析

試験を4年間継続後,各試験区のうね間および樹冠下から地下80cmまでの土壌を採取し,20cmごとの深さ別に土壌pH,EC(1:5)を測定した。

3.試験結果および考察

1)試験1 施肥幅の拡大による窒素利用効率ヘの影響

(1)枠摘み試料の乾物重,収量構成要素,全窒素濃度

試験1で採取した枠摘み試料の乾物重,収量構成要素(芽数,出開き度,乾物率),全窒素濃度に関してうね間施肥区と広幅施肥区の違いは認められなかった(データ略)。そのような条件でうね間施肥区と広幅施肥区の窒素の利用効率を比較した試験である。

(2)施肥幅と施用時期の違いが肥料窒素利用効率に及ぼす影響の推移

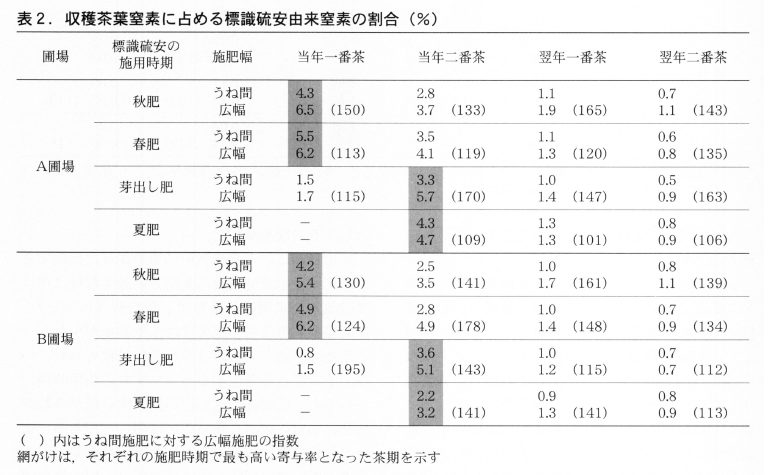

収穫茶葉窒素に占める標識硫安由来窒素の割合(以下,寄与率)は,全茶期を通じて,両圃場とも広幅施肥区がうね間施肥区を上回る傾向がみられた(表2)。

A圃場における秋肥の寄与率について茶期を追ってみていくと,うね間施肥区,広幅施肥区とも当年一番茶で最も高い値を示した後,漸減した。春肥の寄与率についてもほぼ同様の傾向がみられた。芽出し肥の寄与率は,うね間施肥区,広幅施肥区とも当年一番茶では高まらず,当年二番茶で最大値を示した後漸減した。夏肥については,施用後最初の収穫である当年二番茶で最大の寄与率を示し,その後漸減した。B圃場でもA圃場とほぼ同様の傾向であった。

本試験で上乗せで施用した5gN/㎡の標識硫安中の窒素は慣行施肥窒素により1/2~1/3に希釈されていることを考慮すると,すなわち実際にはその2~3倍の寄与があったと見なすと,表2に示した当年一番茶への秋肥および春肥の寄与率はこれまでの報告値5)と大差ない。しかし,芽出し肥の寄与率が本実験で顕著に低かったのは大きな相違点であった。

芽出し肥は一番茶の生葉品質を高めることを期待して施用されるが,広幅施肥でも,寄与率を大幅に高めることはできなかった。本試験では,芽出し肥施用後3週間降雨がなかったことも大きく関係していると思われるが,一番茶への肥効は収穫2週間前から減少することも知られている。現場での芽出し肥の効率的な施用法について,施肥時期や圃場の水分管理の面から今後検討する必要があると思われた。

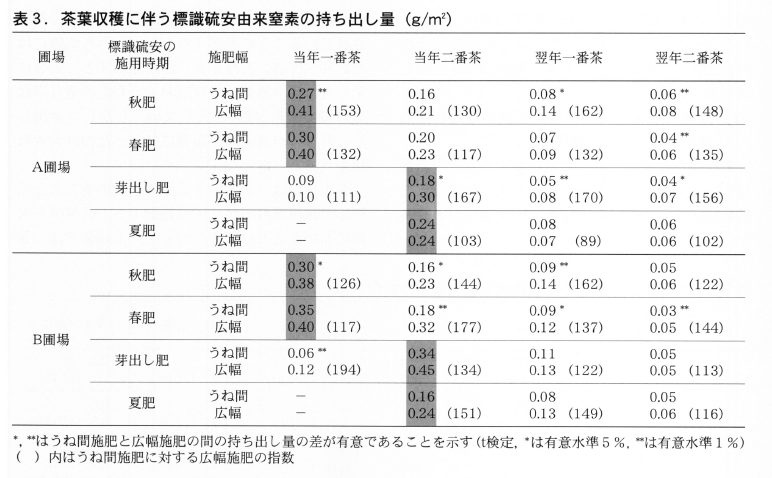

茶葉収穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量(以下,標識窒素持ち出し量)を表3に示した。標識窒素持ち出し量は,全茶期を通じて,両圃場とも広幅施肥区がうね間施肥区を上回る傾向がみられた。A圃場夏肥区では,広幅施肥区の乾物重が少なく,うね間施肥区と広幅施肥区でほぼ等しい値となった。

A圃場における秋肥の標識窒素持ち出し量について茶期ごとにみると,うね間施肥区,広幅施肥区とも当年一番茶で最も高い値を示した後,漸減した。春肥の標識窒素持ち出し量についてもほぼ同様の傾向がみられた。芽出し肥の標識窒素持ち出し量は,うね間施肥区,広幅施肥区とも当年一番茶では高まらず,当年二番茶で最大値を示した後漸減した。夏肥については,施用後最初の収穫である当年二番茶で最大の標識窒素持ち出し量を示し,その後漸減した。

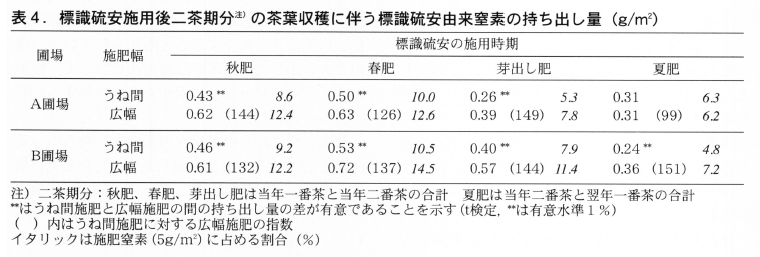

施用時期ごとの窒素利用効率を相互に比較するため,標識硫安施用後二茶期分の茶葉収穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量を表4に示した。A圃場夏肥の広幅施肥区では,乾物重が少なかったたため,持ち出し量は少なめに見積もられている。そのことを考慮すると,いずれの施用時期においても,広幅施肥区の窒素持ち出し量がうね間肥の場合に比べて多いことは明らかである。また,B圃場芽出し肥を施用した当年二番茶の乾物重は,うね間施肥区,広幅施肥区とも他の施用時期に比べて多かったため,高い値となった。

慣行施肥の種類や量が施肥時期によって異なることや土壌窒素の無機化や茶樹の窒素吸収には季節的な変動があることからすると単純な比較は難しいが,うね間施肥,広幅施肥とも,利用効率は,春肥≒秋肥>芽出し肥>夏肥の順であることが分かった。夏肥は,他の施用時期と同様に広幅施肥で利用効率を増大させるが,利用効率を高めるための技術が特に求められる時期であると思われる。

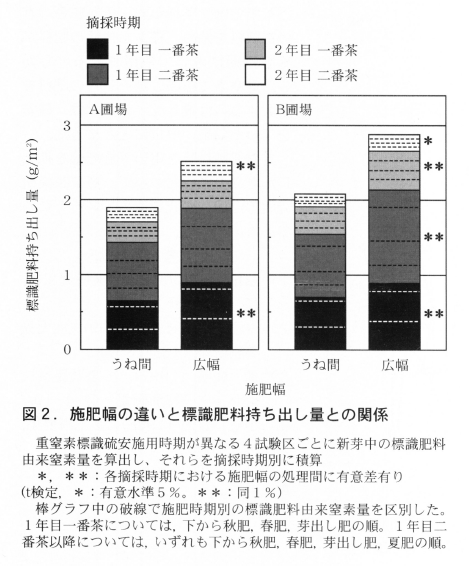

(3)施肥幅の違いが標識硫安の利用効率に及ぼす影響

ここで本稿の主題となる施肥幅の違いと標識肥料持ち出し量の積算値との関係を見てみよう(図2)。データとしては表3,表4と同じものである。

2年間の合計でみると,標識窒素持ち出し量は,広幅施肥区がうね間施肥区に比べA圃場で33%,B圃場で38%多い。標識窒素の持ち出しはさらに続くと考えられるが,施用された標識硫安は2年後には土壌残留がほとんど認められないこと,また,標識窒素持ち出し量が翌年一番茶では当年一番茶,当年二番茶に比べて明らかに減少し,翌年二番茶ではさらに減少していることからすると,その比率は次年度以降も大きく変わることはないと推定される。

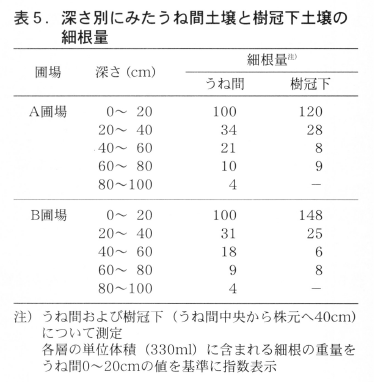

今回の試験圃場では,樹冠下においてもうね間と同等の細根が存在し,その大半は表層から40cmまでの土層に分布していた(表5)。広幅施肥で時期別に施用した窒素の利用効率が向上した要因は,そのような広範囲の根が施用窒素を吸収できたからと考えられる。

本研究で明らかにした広幅施肥による窒素利用効率向上は,広幅施肥の有効性を示す裏付けになると考えられる。

2)試験2 施肥幅の拡大による収量・品質および土壌化学性への影響

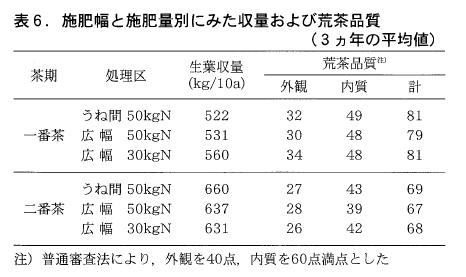

(1)広幅施肥による茶の収量・品質への影響

施肥幅と施肥量別にみた収量および荒茶品質を表6に示した。一番茶および二番茶の生葉収量,荒茶品質には処理間の違いは認められなかった。つまり広幅施肥を行うことで10a当たりの年間窒素施用量を30kgNに減肥しても同等の収量・品質が得られる可能性がある。

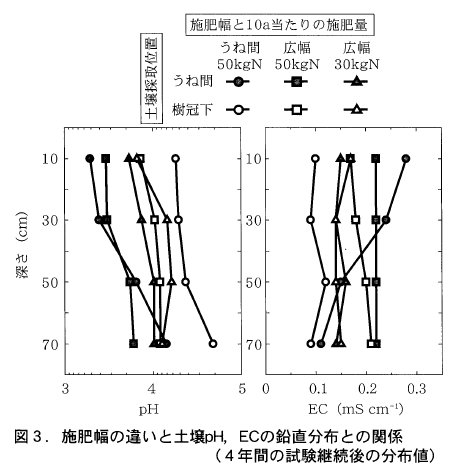

(2)広幅施肥継続による土壌化学性の変化

広幅施肥を開始して4年経過後の圃場と慣行のうね間施肥圃場における,土壌pHとECの比較を図3に示す。施肥幅の拡大によって,土壌pH,ECともにうね間と樹冠下の差が減少し,うね間土壌の強酸性が改善された。特に,表層付近でその傾向が大きかった。したがって広幅施肥を継続することにより,根の生育の健全化および施肥成分の利用効率の向上が期待されることが分かった。

4.まとめ

広幅施肥を行うことによって,慣行のうね間施肥を行った場合に比べ,硫安で施肥した窒素の利用効率は33~38%向上することが分かった。窒素の利用効率向上は,秋肥,春肥,芽出し肥,夏肥のいずれの時期においても認められた。また,うね間土壌のpHが改善された。

5.今後の課題

茶園では,菜種かす,魚かす等の有機質肥料を始め,様々な形態の肥料が施肥時期に応じて使用される。しかし,重窒素で標識したそれらの肥料を用意するのは難しく,ここでは,硫安を用いた効果の解析にとどまった。

有機質肥料等を用いて施肥幅を拡大したときの影響について,野菜茶業研究所では現在研究を進めているところである。

参考文献

1)志和将一(2005)

茶業研究報告,100,83-85

2)寿江島久美子他(1999)

鹿児島茶試研報,13,13-55

3)橘尚明(1997)

三重県農業技術センター特別研報,4,4-10

4)小泉豊他(1998)

土肥講要集,32,78

5)烏山光昭(1998)

九農研,60,24-29