第636号 2012(H24) .02発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成24年2月

本号の内容

§「河内晩柑」における肥効調節型肥料の効果

熊本県農業研究センタ一天草農業研究所

楠田 理奈

§被覆肥料を利用した冬期出荷型イチジク栽培における省力化

静岡県農林技術研究所果樹研究センター

落葉果樹科

研究主幹 鎌田 憲昭

「河内晩柑」における肥効調節型肥料の効果

熊本県農業研究センタ一天草農業研究所

楠田 理奈

1.はじめに

「河内晩柑」は,昭和10年頃,現在の熊本県熊本市河内町で偶発実生として発見された中晩柑類である。樹勢は強く,豊産性,果実は250~500gと大果となり糖度は高くないが,果汁が多く爽やかな食味である。

熊本県では天草地域を中心に栽培され,地域特産果樹として重要な位置付けとなっている。しかし,生産現場を見てみると園地が山間地の傾斜地に多いことに加え,生産者の高齢化という課題に直面している。このような中,生産を維持し産地を守っていくためには管理作業の省力化がひとつのキーワードとなると考えられる。

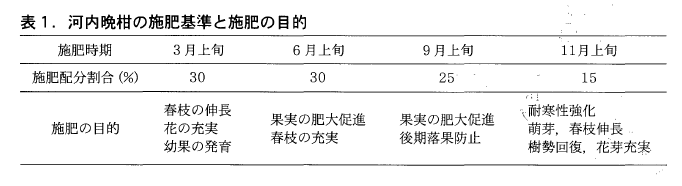

「河内晩柑」は樹体の生育が旺盛であり,果実の生育期間が長いため,年間を通じて樹勢維持に努めるような管理でなければ後期落果の発生等を招く。そのため施肥は安定生産のために重要な管理作業である。本県における「河内晩柑」の施肥基準は,窒素量で28kg/10a(収量4t目標の場合),年4回の分施となっている(表1)。しかし,年4回の施肥にかかる労力は多大なもので施肥の不実施や遅れにつながる。そこで,施肥作業の省力化のため肥効調節型肥料(商品名:中晩柑一発)による年1回施肥法が「河内晩柑」の生育に及ぼす影響を検討した。

2.試験方法

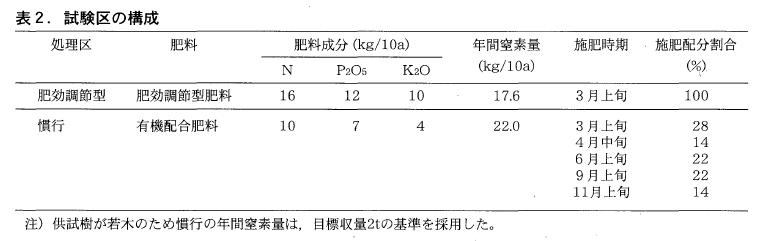

試験期間は平成20年3月から23年3月まで,熊本県農業研究センタ一天草農業研究所内ほ場で実施した。土壌は玄武岩を母材とする細粒黄色土である。4年生「河内晩柑」(植栽間隔:5.0m×2.5m)を供試し,試験規模は1区3樹の2反復とした。

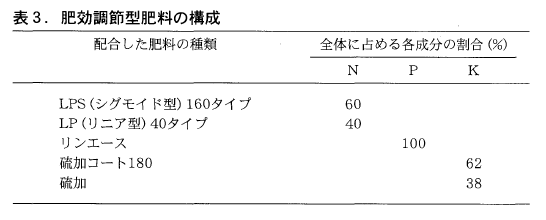

試験区は表2のとおり設置し,初年目の施肥を平成20年3月とし,3ヶ年施用した。なお,肥効調節型肥料の年間窒素施肥量は慣行窒素量の8割とした。肥効調節型肥料の構成は表3のとおりで,土壌表面施用とした。

施肥以外の管理は慣行に準じた。

調査項目は,樹体の生長量,後期落果率,果実品質,生育期間中の葉色とした。

3.試験結果

○樹体の生育

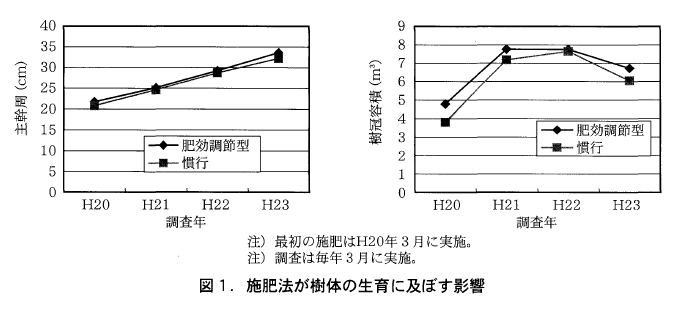

主幹周の推移は,肥効調節型区と慣行区では違いは認められず,3年間の伸び率も155%と同等であった(図1)。樹冠容積の推移は,1年目は肥効調節型区が大きかったが,2年目で慣行区が追いつき,施肥法による差は認められなかった。なお,平成23年は,せん定時に大幅な樹形改造を行ったため,樹冠容積が小さくなり,樹冠容積の比較はできなかった。

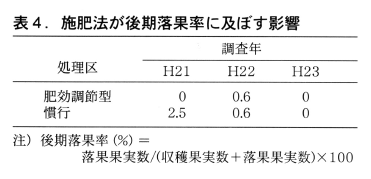

○後期落果率

供試樹の樹齢が若く,後期落果しにくい様相であったとは思われるが,後期落果率は,3年間を通して両区とも低かった(表4)。肥効調節型肥料の使用は後期落果には問題がないと考えられる。

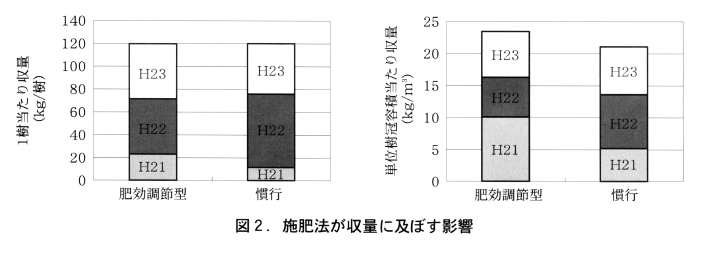

○収量に及ぼす影響

両区とも反復内の樹による着果量のバラツキがあり,隔年結果もみられた。処理区の平均では,3年間の累積収量は,1樹当たりでは施肥法による差はなく,樹容積当たりでは肥効調節型区がやや多い傾向であった(図2)。

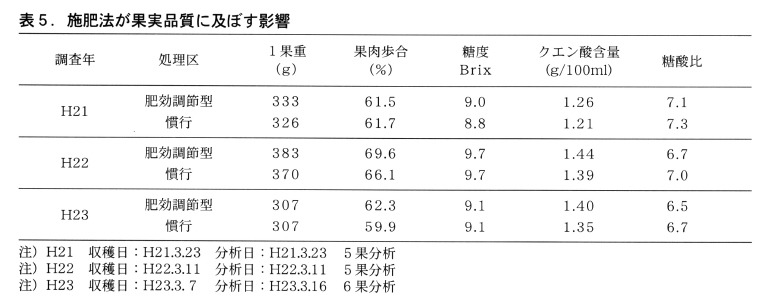

○果実品質に及ぼす影響

果実品質は3年間を通して施肥法による違いは認められなかった(表5)。

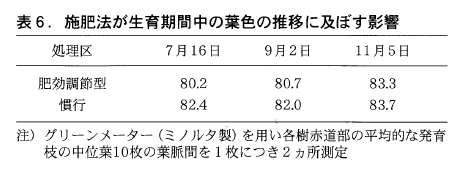

○生育期間中の葉色に及ぼす影響

生育期間中の葉色は,肥効調節型区が慣行区よりやや低く推移した(表6,H22のみ表示)。これは3年間同様の結果であった。しかし,達観的には樹体の状態に差は見られなかった。

4.さいごに

3年間の調査により,「河内晩柑」の幼木期における肥効調節型肥料の施用は,樹体生育,収量,後期落果および品質は慣行施肥と同等であり,使用は可能であると考えられる。また,施肥作業が1回に削減されることで大幅な省力化につながる。なお,肥効調節型肥料は溶出が気象条件や土壌条件によって異なることを念頭に置き,実際の使用に当たっては,着果量や樹体の状況を確認しながら施肥時期・量の決定や補完的な施肥が必要であると思われる。

最初に述べたように「河内晩柑」においては樹勢を維持することは重要であり,施肥は不可欠である。労力的な理由で施肥ができない,または遅れてしまうなどの場合には,肥効調節型肥料の導入を検討することは一計であろう。

被覆肥料を利用した

冬期出荷型イチジク栽培における省力化

静岡県農林技術研究所果樹研究センター

落葉果樹科

研究主幹 鎌田 憲昭

1.はじめに(イチジクの冬期収穫作型のねらい)

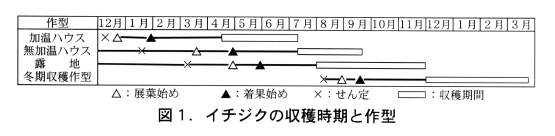

イチジクは機能性成分に富んだ健康食品として消費が堅調に推移しており,栽培面積も全国的に増加傾向にある。イチジク栽培では,’桝井ドーフィン’が流通している品種のほとんどを占めており,露地栽培では8月から11 月まで収穫時期となっている。このうち,収穫量が多い8月~9月に収穫,出荷・調整作業に労力を要することが経営面積拡大の制限要因となっている。イチジクにおける施設栽培の導入は労力分散と規模拡大が図れるだけでなく,販売時期の前進化による高価格販売,降雨遮断による商品化率の向上等により経営面での効果が大きい。現在行われている早期加温作型から露地作型までをつなげれば,4月からの11月まで収穫・出荷が可能であるが,さらに冬期(12月~3月)に収穫できる作型が確立されれば,周年供給が可能となり,経営面積の拡大が容易になると考えられる(図1)。

2.冬期収穫作型の栽培管理法

イチジク’桝井ドーフィン’は新梢の葉肢に果実が週に約2節ずつ着生し,90日~120日で収穫される。したがって,冬期に果実を収穫するためには,夏期に春から伸張した枝(春枝)をせん定し,新たに新梢(夏枝)を発生させ,秋期に果実を着生させる必要がある(写真1)。せん定を行う時期を8月にすると,9月以降11月頃まで果実が着生し,12月~3月まで収穫が可能となる。夏枝に着生した果実を冬期に収穫した後は,3月下旬に春枝基部まで戻ってせん定し,新しい春枝を発生させる。

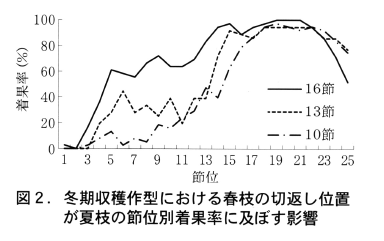

夏期に春枝を切返してせん定を行う時の問題として,新たに伸びた新梢(夏枝)の下位節には果実が着生しない節(不着果節)が多く発生することがある。これは,新梢の伸張と果実着生との養分競合が原因と考えられ,春枝の切返し位置を高くして春枝の葉数を確保することにより下位節からの着果率が向上することが明らかとなっている(図2)。また,温度管理は,最低気温を13℃以下にすると新梢の生育が停滞しやすく,20℃では果実の成熟が促進され収穫が早くなりすぎるため,9月下旬以降から最低気温を15℃程度で管理を行っている。

3.冬期収穫作型での施肥管理

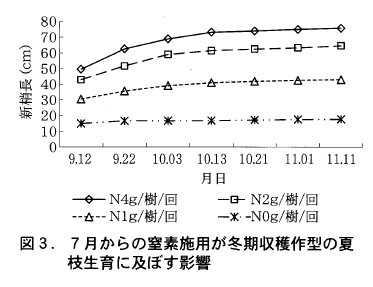

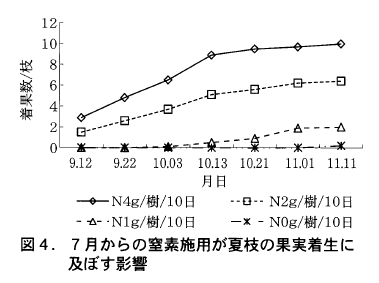

イチジクは,果樹の中では施肥の影響が短期間に現れやすい樹種とされる。これまでに,この作型において窒素施用が,夏枝の生育と果実の着生に及ぼす影響を検討してきた。結果枝を2本仕立てとした70リットルコンテナ植えの供試樹を用い,夏枝発生前の7月11日からの1樹当りの窒素施用量を4g,2g,1g,0g/10日とする区を設けた。窒素は硫安を溶かして施用し,10月4日以降は全ての区で4g/10日/樹施用した。供試樹は8月2日に18節で切返して水平誘引し夏枝を発生させ,1結果枝1本に整理した。

この結果,窒素施用量が多い区ほど夏枝の新梢生育が優れ(図3),果実の着生が多くなり,節位別の着果数も多くなった(図4)。

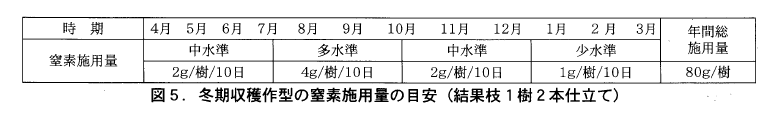

別の試験結果から,10月以降も継続的な窒素施用が必要であることが明らかとなっており,結果枝を1樹2本仕立て栽培した場合には,図5のような年間施肥管理が試験結果から推定された。

4.被覆肥料を利用した施肥省力化試験

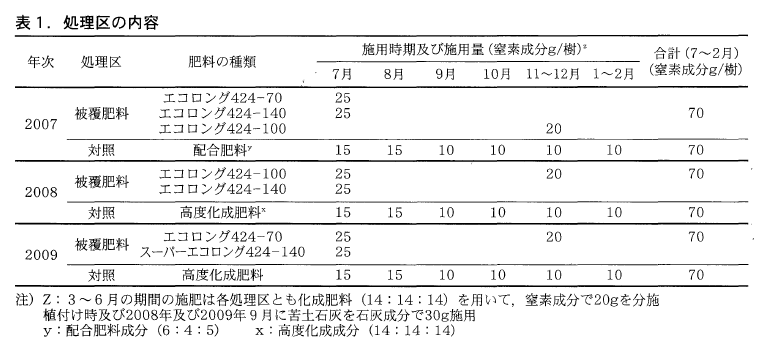

実際の栽培において硫安等の肥料を10日間隔で施用するのは労力がかかるため,被覆肥料を用いた施肥の省力化について2007年~2009年にかけて検討を行った。

(1)試験材料と管理方法

供試樹は,2007年3月にハウス内で挿し木育苗後,4月に牛ふん堆肥を30%混入した淡色黒ボク土を充填した70リットルコンテナに植付け,プラスチックハウスで育成した。結果枝(春枝)は1樹2本に整理し,8月上旬に15節前後で切り返し,新たに新梢(夏枝)を発生させた。これを9月中旬に整理して1本とした。9月下旬からは最低気温を15℃以上で管理し,着生した果実の冬期収穫を行った。冬期収穫終了後は3月下旬に春枝の基部まで戻って,切り返しせん定を行い,新たに新梢(春枝)を発生させた。これを繰り返して,冬期収穫作型を継続して行った。なお,春枝に着生した果実も収穫した。

(2)試験方法

2007~2009年の7月から2月までの期間において,施用する肥料の形態と施用時期を表1のように設定した。7月の被覆肥料区の肥料は,約4ヶ月間窒素供給が継続するように溶出期間の異なるエコロング424及びスーパーエコロング424(ジェイカムアグリ(株)製)を組み合わせて用いた。被覆肥料の窒素溶出率は,5gずつ土と混ぜて不織布袋に封入して,試験肥料の施用時に植物体を植えないコンテナに埋設して定期的に取り出し,溶出量を調査した。夏枝の生育量調査は新梢伸張が停止した11月に行った。冬期の果実収穫は2~3日毎に行い,全収穫果実について果実重量,果実糖度,着色等を調査した。また,2009年には2008年12月からの冬期収穫終了後,2009年8月

に切り返しせん定を行う前の春枝の生育と切り返し位置より下の部位に着果している果実の収量を調査した。供試樹数は各区5樹とした。

(3)結果の概要

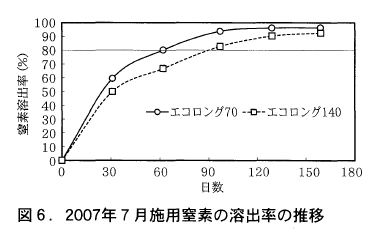

2007年7月に施用したエコロング70日タイプの80%溶出時期は施用後約60日であり,140日タイプでは約100日であった(図6)。

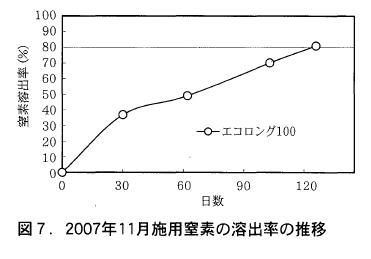

一方,11月に施用した100日タイプの窒素溶出量は,100日時点においても65%程度であった(図7)。

試験期間中の溶出速度が設定した期間と異なったのは,コンテナ栽培であるため地中よりも外気温の影響を受けやすかったためと考えられた(図8)。

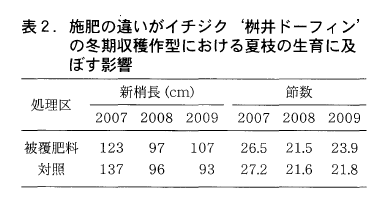

夏枝の生育は植付け1年目の2007年は被覆肥料区,対照区ともに旺盛な生育を示した。2008年は各処理区とも新梢長が短くなり,節数も少なくなった。2009年の新梢生育も両区とも2007年に比べ小さかったが,被覆肥料区では対照区よりも生育が優れる傾向がみられた(表2)。

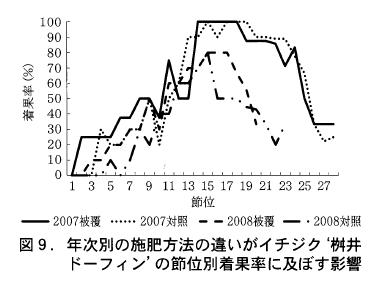

また,節位別の果実着生率の推移を,2007年と2008年とで比較すると各区とも10節以降の着生率が減少しているが,これは新梢生育の差によるものと考えられた(図9)。

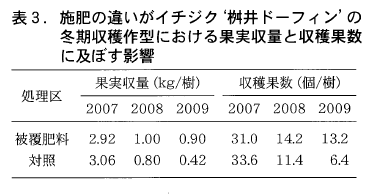

果実収量と収穫果数は各処理区とも2007年が多く,2008年と2009年は少なかった。2008年と2009年の被覆肥料区の収穫果数は対照区より多く,果実収量も多くなった(表3)。

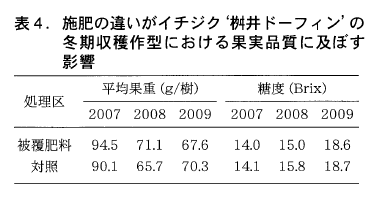

果実品質では,平均果重は各区とも2007年では大きく,2008年と2009年では小さかった。また,被覆肥料区の2007年と2008年の平均果重は対照区より大きかった。果実糖度(Brix)は各区とも2007年が低く2009年が高かったが,処理区による違いは小さかった(表4)。

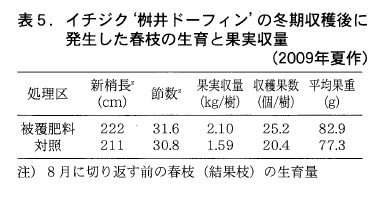

2008年12月からの冬期収穫終了後に発生した春枝の生育についてみると,生育に差はみられなかったが,切り返し位置より下の部位に残った果実の収量及び収穫果数は,被覆肥料区で多かった(表5)。

5.まとめならびに留意点

以上の結果から,イチジクの冬期収穫作型では,被覆肥料を用いることにより,施肥回数を年4回削減することができた。また,冬期収穫を継続して行った年次では,被覆肥料利用により果実収量と果実重の増加がみられた。留意点としては,冬期収穫を行う場合,夏期も含めて年2回の収穫が可能であるが,冬期収穫2年目以降の夏枝で生育量の低下と,これによる果実着生率の低下,果実重の減少がみられるので,これらの原因については今後の検討が必要と考えられる。