第638号 2012(H24) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成24年4月

本号の内容

§肥効調節型肥料の局所施用が露地パプリ力栽培の収量に及ぼす影響

山形県最上総合支庁産業経済部

農業技術普及課産地研究室

阿部 和広

§温暖化に対応する水稲ヒノヒ力リの基肥一発肥料の新配合

福岡県農業総合試験場 土壌・環境部

研究員 荒木 雅登

肥効調節型肥料の局所施用が

露地パプリ力栽培の収量に及ぼす影響

山形県最上総合支庁産業経済部

農業技術普及課産地研究室

阿部 和広

1.はじめに

山形県では,水田畑地化による園芸の新産地形成を推進してきた。県内の試験研究機関で開発した技術をもとに,2003年から「園芸産地拡大・強化プロジェクト支援事業」を活用することで,3年間でアスパラガスやパプリカの新産地が形成され,地域の主要品目となっている。

県内におけるパプリカの作型は,7月から12月上旬まで収穫する無加温ハウス夏秋どり栽培で,沿岸の庄内地域の遊佐町を中心に生産されている。栽培上問題となっていた青枯れ病に対しても,庄内産地研究室が開発した接ぎ木苗の技術により解決されつつあり,生産量が増加している。遊佐町の成功により,近隣の酒田市や三川町に生産が拡大するとともに,2008年からは内陸部である最上地域の戸沢村においても,組織的に生産が行われている。しかし,最上地域は雪が多く日照時間が少ないため,コストに見合った収量を上げることが困難となっている。

そこで,接ぎ木苗や施設のコストを削減したパプリカの露地栽培において,省力化を目的とした肥効調節型肥料の施用が収量に及ぼす影響について検討した。

2.試験の概要

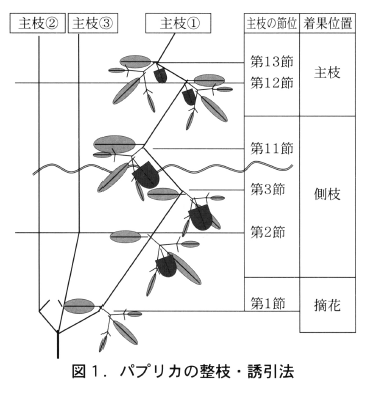

試験は2008年から2010年までの3年とし,品種’スペシャル’を供試した。各年とも3月中旬に128穴セルトレイに播種し,12cmポリポットに鉢上げ後,5月下旬に定植した。栽植距離は畝幅2.3m(ベッド幅0.9m),株間0.5mとして黒マルチを設置した。定植時までに3~4本となった第2分枝から揃ったものを3本選んで主枝とし,ひもで吊って誘引した。着果位置は主枝第2節から11節までは側枝の第1分枝に,第12節以降は主枝上とし,それ以外はすべて摘果した(図1)。側枝は葉を3枚残して第2分枝で摘心した。全期間,遮光率20%の白色ネットを展張し,調査規模は5株2反復の計10株とした。

慣行区の施肥は,株あたり窒素成分量でロングショウカル70を7.6g,CDU複合燐加安S682(以下,CDU化成とする)を1.9gマルチ内に基肥として全層施用し,7月以降はNK化成を合計9.5g,マルチをはがしてベッドの肩部に6回に分けて追肥した。

試験区の施肥は以下のとおりとした。

(1)試験1 局所施用の効果(2008年実施)

CDU化成をマルチ内に全層施用後,株間中央に直径3cm,深さ15cmの穴をあげ,ロングショウカル70の7.6gとスーパーNKロング203-70の9.5gを混合してスティック状に施用し,株間区とした。慣行区,株間区ともに全窒素は199とした。

(2)試験2 局所施用の位置(2009年実施)

ロングショウカル70の7.6g,スーパーNKロング203-70の11.4gを混合し,作業の省力化を図るため,定植時に植穴に施用した植穴区を試験1に追加した。いずれの区も全窒素は19gとした。

(3)試験3 局所施用量と経済性(2010年実施)

収穫後半に窒素が不足したことへの対応,肥料混合と株間施用の労力を軽減するため,試験2の植穴区の肥料としてスーパーロング424-100を用いた。さらに,慣行区の全窒素19g区に対し,窒素を1.5倍として植穴に施用する植穴27g区,初期生育の確保と落花防止を目的にCDU化成をスターターとして3g施用する植穴30g区を設定した。

3.試験結果及び考察

(1)試験1 局所施用の効果

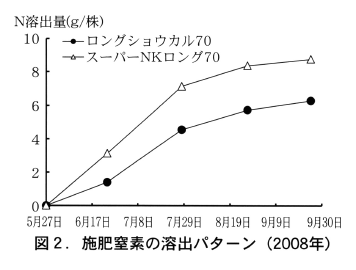

施肥窒素は7月下旬までに約70%,9月下旬までにほぼ溶出していた(図2)。

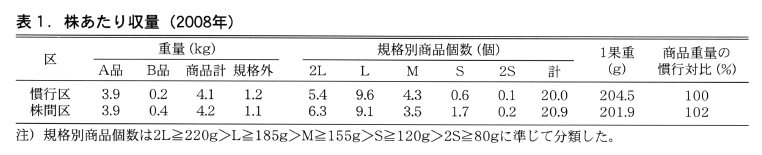

株間区の株あたり商品収量は4.2kg(慣行対比102%),果数は21個で,慣行よりもやや高かった(表1)。また,生育期間中にはチップバーンや生育停滞など,局所的な施肥による障害は見られなかった。

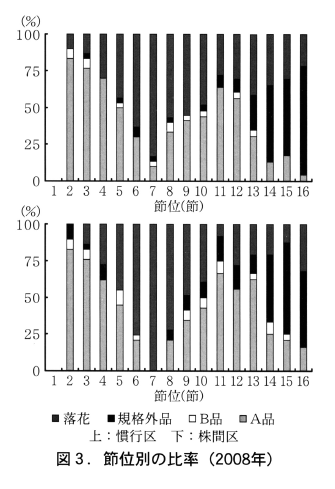

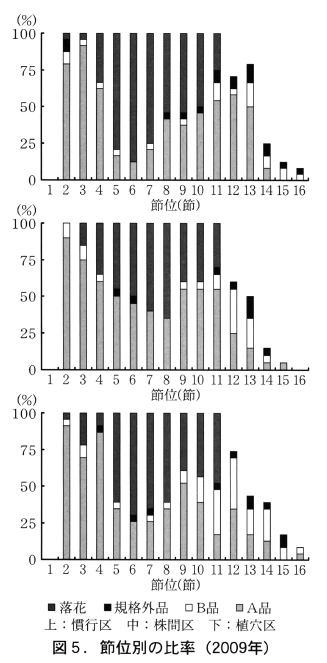

節位別の商品率は,7月中旬開花,9月中旬収穫となった6節目から8節目にかけてやや少なく,8月中旬から下旬にかけて開花した11節目以降は多い傾向が見られた(図3)。これは中節位で落花が多く,高節位で少なかったことが要因と考えられた。

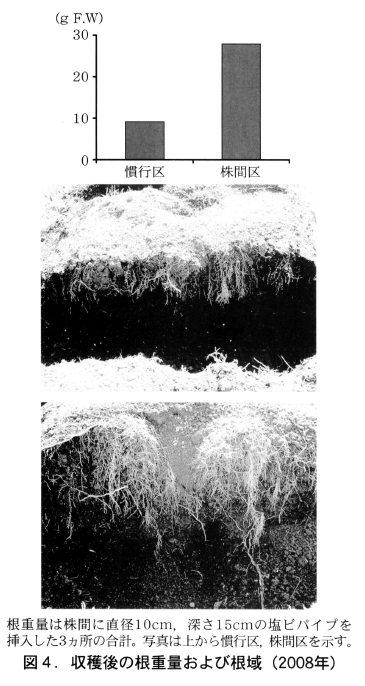

収穫終了後のベッド中央部の株間における根重は,局所的に施肥した位置にあたる株間区が重く,肥料の周辺に根が集積していた(図4)。

このことから,大部分の施肥窒素が溶出する7月下旬までに施肥位置に十分根が達することができずに落花が増加した一方で,根が施肥位置まで伸長してからは施肥が効果的に作用したものと推察された。このことから,中節位までの落花を抑制し,初期収量を確保するための施肥位置を検討する必要があると考えられた。

(2)試験2 局所施用の位置

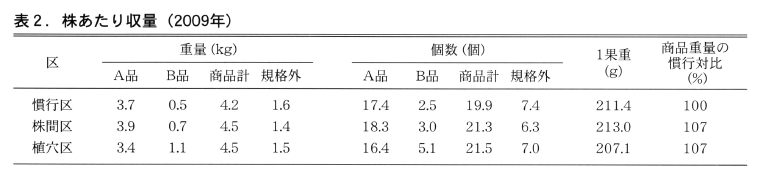

株あたり商品収量は,株間区,植穴区ともに4.5kg(慣行対比107%),果数は両区とも約21個で,いずれも慣行よりやや高かった(表2)。ただし,植穴区のA品率がやや低かった。生育期間中にはチップパーンや生育停滞などの障害は見られず,肥効調節型肥料の局所施用は問題なかった。

節位別の商品率は,株間区は4~8節まで落花により低下したものの,慣行区や植穴区よりも急激な低下は見られなかった(図5)。9~12節には増加傾向が見られ,その後は低下した。12節以降はヒビ果の発生で(データ略)B品格下げが多くなった。前半は施肥位置に根が達するまでに日数を要するため,自然落花により低節位の過度な着果負担が少なく,根が到達後は効率的に吸収されると考えられた。しかし,後半は窒素が不足するため,ヒビ果が多くなると推察された。

植穴区は2~3節の着果負担増加の影響で5~8節まで落花が多く,商品率は急激に低下したものの,9~12節に増加傾向が見られ,その後は低下した(図5)。慣行区よりも中節位までの落ち込みは小さく,初期収量の確保には繋がったものの,8節以降はヒビ果の発生でB品への格下げが多くなった。前半は窒素が効率的に利用されて落花が少ないが,後半には株間区と同様に窒素が不足すると考えられた。

(3)局所施用量と経済性

生育後半に窒素不足がみられたことから,溶出期間の延長や施肥窒素の増施が必要と考えられたので,スーパーロング424-100を用いた植穴施用の収量性および経済的メリットを検証した。

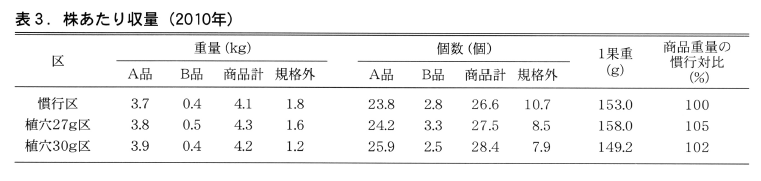

株あたり商品収量は,植穴27g区が4.3kg(慣行対比105%),植穴30g区が4.2kg(同102%),果数は28個前後で,いずれも慣行区よりやや高かった(表3)。果数は定植後から11月までの気温が高く推移したことから前年より増加したが,猛暑の影響により1果重は低下した。定植時にCDU化成を追加した植穴30g区は定植後の生育が停滞し,一部にチップバーンが見られた(データ略)。

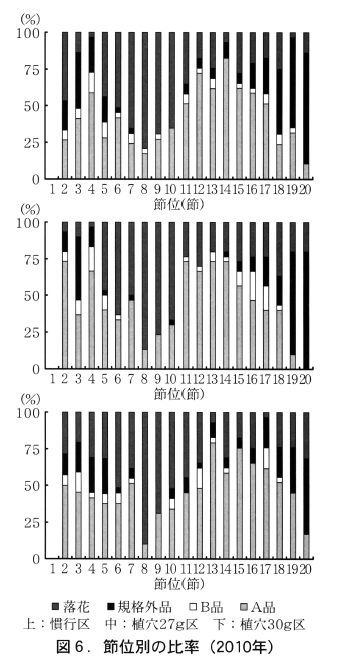

植穴27g区は2節の落花が少なく,4節までの収穫果実は多く,施肥による初期収量確保の効果が見られた(図6)。しかしすべての区で斑点病による規格外品が発生したことから,全体的な商品率は低下した。着果負担の増加で5~10節までは慣行区と同じレベルに商品率が低下したが,11~14節をピークに増加し,その後18節まで徐々に低下した。また,15~17節では前年同様にヒビ果の発生によるB品へ格下げがみられた。

植穴30g区は2~4節の落花が他区よりも多く,7節までの商品率は50%程度で経過し,8節で10%に低下,その後13節をピークとして上昇しながら19節にかけて徐々に低下した(図6)。

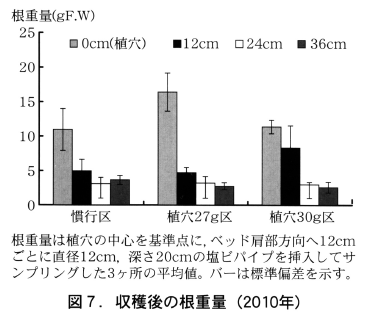

別の圃場でCDU化成を3~12gを植穴施用した場合の初期生育は,施用量が多いほど明らかに劣っていたこと,植穴よりもその周囲に根量が多いことから(図7),植穴30g区ではCDU化成に含まれる速効性成分の影響で初期の落花が増加したと推察された。落花率の変動は他区よりも少なかったが,1果重が重い低節位の商品率が低いため,高い節位の果数を加えても植穴27gを上回らなかった。

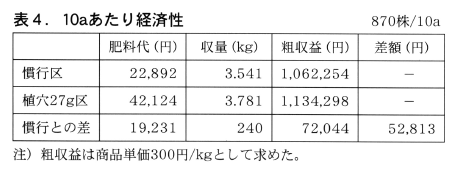

植穴27g区の経済性について試算すると,慣行区よりも施肥窒素量を1.5倍に増加させていることなどから10aあたり肥料代は1.9万円高くなる一方,収量増加により粗収益が7.2万円向上するので,差引き5.3万円程度のメリットが得られると試算された(表4)。

4.まとめ

パプリカ露地栽培において,肥効調節型肥料を基肥として局所施用すると,追肥なしで収量を向上させることが可能であった。とりわけ,植時にスーパーロング424-100を窒素成分で27g植穴に施用すると,生育初期の落花が抑制されて商品収量が向上し,費用対効果も高かった。

5.おわりに

比較的高単価なパプリカは需要が増加し,ニーズも輸入から国産へとシフトしつつある。しかし,積雪寒冷地である当地域は施設による長期どり栽培が困難であることから,早期の収量確保,低コストかつ省力的な栽培技術が必要とされる。このような視点から,肥効調節型肥料を用いた局所施用技術が労働生産性を向上させる技術の一助となることを期待したい。

温暖化に対応する水稲ヒノヒ力リの基肥一発肥料の新配合

福岡県農業総合試験場 土壌・環境部

研究員 荒木 雅登

1.はじめに

福岡県の水稲作においては基肥一発肥料の導入が進んでおり,作付面積の約60%(推計)で利用され,一般的な施肥法になっている。一方,近年,西日本の主力品種「ヒノヒカリ」の一等米比率は,低迷しており,本県内でもその傾向が顕著である。主要因は登熟期の高温であり,登熟初期の温度が27℃以上となると背白粒や乳白粒等,いわゆる白未熟粒が多発すると言われている1)。それを助長している要因について様々な視点から指摘がなされている。施肥関連では,従来,標準的な施肥法であった基肥と2回の穂肥という分施体系を約10年前に基肥と穂肥1回に変更したこと,温暖化によりイネの生育が早まり,窒素栄養要求時期と基肥一発肥料の窒素肥効発現パターンが適合していないのではないかということ,さらに生産者の作業の都合上,窒素肥効発現時期を考慮せず基肥一発肥料を田植えよりも早めに散布している実態がかなりある2)ことなどが挙げられる。いずれも,水稲生育後半の窒素肥効が低下して,登熟期に窒素不足となり品質低下を来しているのではないかという指摘である。このような基肥一発肥料にかかる現状の問題を整理すると,初期の生育を抑える意味でも前半の窒素肥効を従来より

もやや抑えて,後半を重視した配合にすることが登熟期に高温に遭遇するリスクが高くなっている現在の実態に適合するものと想定できる。

そこで,従来シグモイド型LPコートSS100タイプを緩効率50%で配合したハイLPV50などのLPコート入り複合肥料がヒノヒカリに対応する主要銘柄として用いられてきたが,同じシグモイド型LPコートS120タイプを併用することや緩効率を上げる,すなわち速効性窒素を減らして緩効性窒素の割合を増やすことについて試行し,籾数レベルを含めた収量水準,品質および玄米タンパク含量への影響について検討した結果を紹介する。

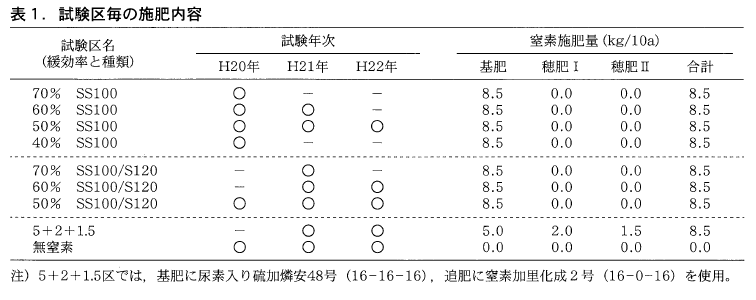

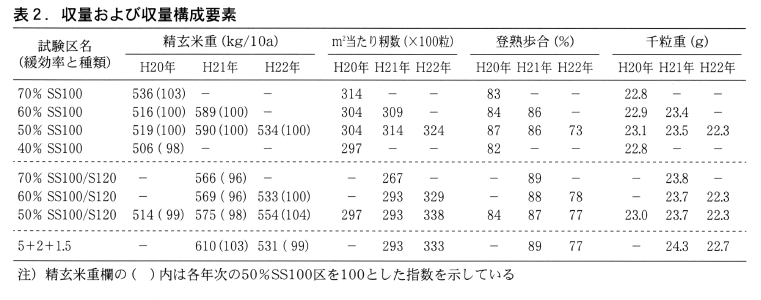

試験は平成20年から22年の3年間,福岡県農業総合試験場内の灰色低地土水田圃場において6月中下旬移植で実施した。詳細な試験区を表1に示す。S120を併用する試験区については玄米タンパク含量の上昇を回避するため,予備調査に基づきSS100とS120を窒素ベースで7:3の割合で配合して用いた。

2.気象経過とLPコート溶出の年次変動

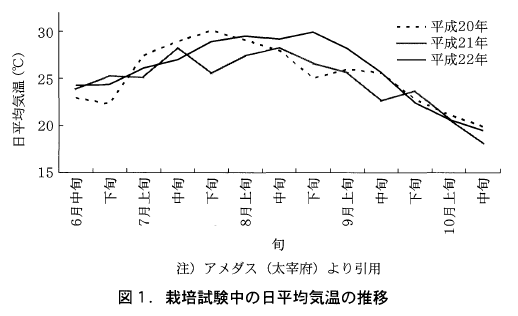

試験を実施した3ヶ年それぞれの水稲栽培期間中の気象概況は次の通りであった。平成20年は九州北部の梅雨明けが過去50ヶ年で3番目の早さ(7月6日頃)で,生育前半特に7月の暑さが顕著であった。平成21年は一転して,梅雨明けは8月に入ってから(8月4日頃)で梅雨明け日が発表されなかった平成5年を除くと最も遅く,高温傾向ではなかった。平成22年は記録的な猛暑の夏で,特に8月の暑さが顕著であった(図1)。

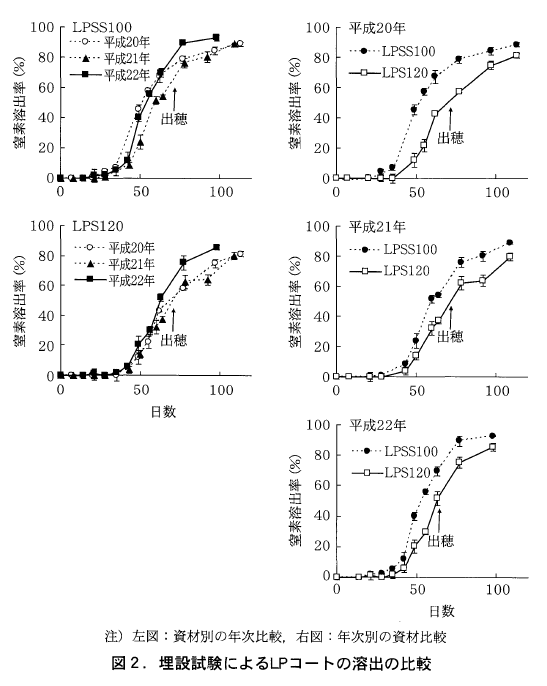

LPコートの溶出については試験に用いたSS100とS120を試験圃場に埋設して調査した。両タイプのLPコートとも気象経過,特に気温を反映した窒素溶出パターンとなっており,猛暑年であった平成22年は溶出率80%に達した日数が最も短く,平成20年,21年の順にわずかに長かった。また,溶出の立ち上がり時期はSS100とS120で年次間の変動幅に違いが認められた。すなわち,溶出率20%に達する日数を比較するとS120ではほとんど差が認められないことに対して,SS100では平成20年,22年,21年の順で長く,生育初期の気温の経過を反映した年次間差が認められた(図2)。

3.生育経過および収量

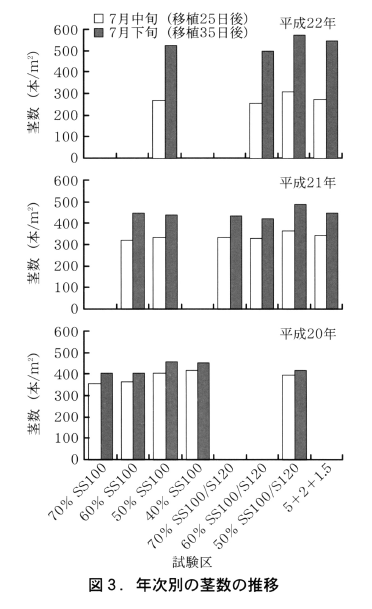

田植えをしてから25日後および35日後の茎数については同じ緩効率で比較してもS120を併用した影響は認められなかった(図3)。

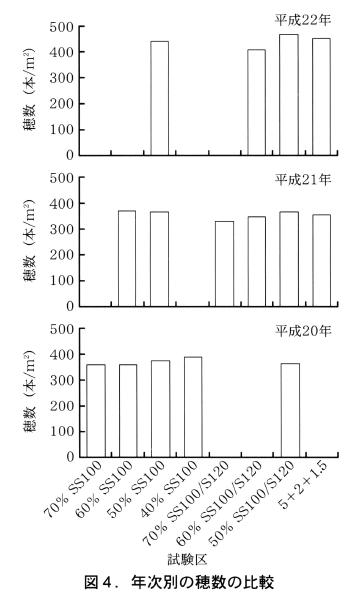

これに対して,緩効率の違いを比較すると,速効性窒素の量を反映して,緩効率が高いほど少なくなり,この傾向は3ヶ年とも成熟期の穂数にまで反映されていた(図4)。

収量と籾数を比較してみると,S120を併用した効果は高温年でわずかにプラスに現れているもののほとんど差は認められなかった。緩効率を比較すると,70%では年次による変動幅が大きくなり,50%と60%ではほとんど差がなかった(表2)。

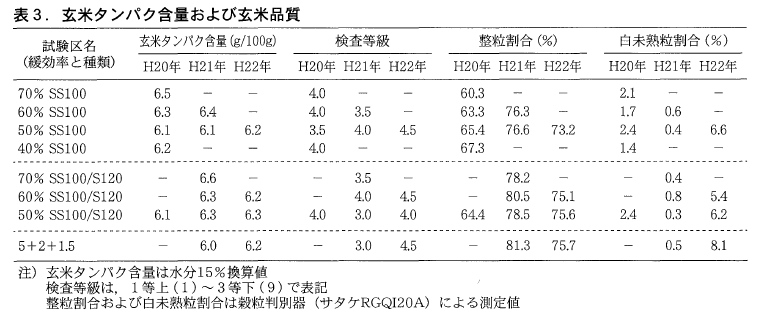

4.玄米タンパク含量と品質

玄米タンパク含量は,緩効率が高くなるほど上昇する傾向にあった。また,S120を併用することで上昇する傾向にあり,予想されたとおりの結果であった。しかし,その上昇幅はいずれもわずかであったことから,検討した範囲内の配合であれば,実用上玄米タンパク含量の上昇は問題にはならないと判断される。外観品質では,検査等級の差はなく,穀粒判別機で調査した白未熟粒割合も全体的に低かったことから配合内容の影響は明らかでなかった。一方,整粒割合では,緩効率の違いによる影響は平成20年では緩効率が高いほど低い傾向にあったが,その他の年次では一定の傾向は認められず,50%と60%は同水準であった。また,S120併用の影響が整粒割合を高める方向に現れていた(表3)。

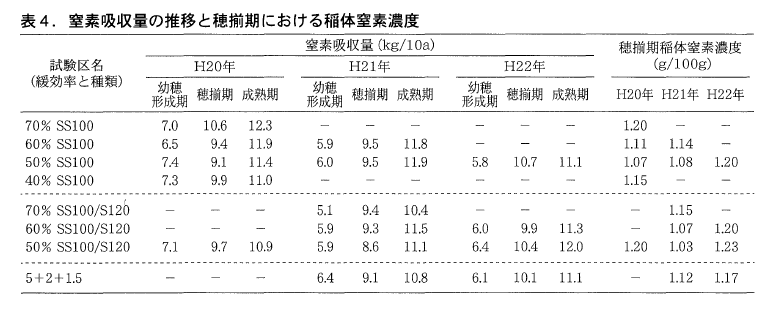

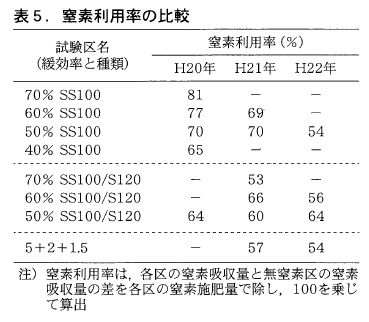

5.窒素吸収

幼穂形成期までの窒素吸収量は,緩効率が高くなると減少する傾向にあったがS120を併用した影響は認められなかった。一方,穂揃期以降は年次により傾向が異なり,比較的気温の低かった年(平成21年)はS120を併用した方が窒素吸収量はわずかに少なく,高温年(平成22年)では逆に多かった(表4)。窒素利用率もこれに対応した結果となっていた(表5)。

6.まとめ

今回,現行の配合(緩効率50%シグモイド型LPコートSS100タイプ)に対して緩効率と溶出タイプの改善を試みた。3ヶ年を通じて配合内容の改変の影響は小さかったものの,高温年での収量,外観品質への効果からS120を配合することが温暖化に対して有効であると判断することができた。懸念された玄米タンパク含量の上昇はその程度が小さかったことから問題にならないと考えられた。緩効率を高めることが,収量,品質に及ぼす影響は判然としなかったが,初期生育(茎数)を抑える一定の効果が確認できたことから,コスト面を考慮すると60%程度までに緩効率を高めてもよいと考えられた。

参考文献

1)若松謙一他(2007):

日作紀,76,71-78.

2)松森信(2010):

土肥学会講演要旨集,56,131.