第644号 2012(H24) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成24年11月

本号の内容

§指定配合肥料による全量基肥施肥の施用時期実態と水稲の生育・収量への影響

~熊本県における普通期水稲栽培を例として~

熊本県農業研究センタ一 生産環境研究所

研究参事 松森 信

§施設園芸における養分状態と養分管理概念の新提案

-高度な施設園芸の三大要素はN,P,KではなくN,K,Caである?

豊橋技術科学大学

先端農業バイオリサーチセンター

三枝 正彦

熊崎 忠

指定配合肥料による全量基肥施肥の施用時期実態と水稲の生育・収量への影響

~熊本県における普通期水稲栽培を例として~

熊本県農業研究センタ一 生産環境研究所

研究参事 松森 信

1.はじめに

現在水稲栽培に対する施肥法は,基肥と追肥からなる分施体系と,追肥を省略した基肥のみからなる全量基肥体系が主体である。特に後者は指定配合肥料が上市された1980年代からワンショット施肥や一発施肥として増え始め,熊本県における水稲栽培面積39,700haのうち指定配合肥料の販売実績と県の窒素施肥基準から推定した適用面積は17,320ha(44%)に達し,多くの農家が実施していることが認められる。

このように広く普及している全量基肥施肥は,品種や作型に応じて目標とする水稲の収量ならびに品質が確保できるように,肥料成分が選択され適切な配合がなされている。たとえば,熊本県において多く利用されている「LP-V50ひとふり」は,速効性窒素とLPSS100(被覆窒素肥料)を窒素量で50%ずつ配合した配合肥料であり,前者が基肥,後者が追肥としての窒素肥効を発現する。

ところが,栽培現場においてこの全量基肥施肥に変化が起こっている。すなわち,本来荒起し後で入水前に行われるべき基肥の施用時期がかなり早くなっている現象が各地で散見されている。しかし,その施肥実態の詳細や基肥施用時期の前進化が水稲の生育や収量に及ぼす影響についての知見は極めて乏しい。

ここでは,普通期水稲に対する基肥施肥の管理実態を把握するとともに,基肥の施用時期の変動が水稲の生育・収量および品質に及ぼす影響について調べた結果について述べる。

2.試験方法

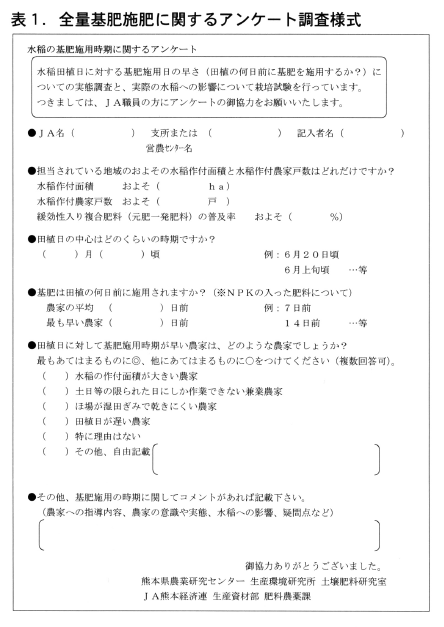

1)施肥管理に関するアンケー卜調査

県内各JAの水稲担当営農指導員を対象として,表1の調査様式に基づいて耕種概要および、施肥管理に関するアンケート調査を2009年に実施した。なお,調査に対する回答数は全36件であった。

2)全量基肥施肥に関する水稲栽培試験

(1)ポット施肥試験

指定配合肥料の相方化成である速効性窒素の基肥施用日と基肥施用後の水管理の違いが水稲の生育および土壌中での窒素動態に及ぼす影響について検討した。1/5000aワグネルポットに水田作土(多湿黒ボク土)を充填し,窒素,リン酸,加里を成分量として2g/ポットずつ施肥した。肥料は硫安,過石,塩加,水稲品種は「森のくまさん」を供試した。施肥日は移植日を基準として14日前,7日前,3日前(標準)に設定した。なお,移植日は2009年6月15日であった。

(2)ほ場栽培試験

熊本県農業研究センター水田ほ場(厚層多腐植質多湿黒ボク土,小麦跡)において基肥施肥日の前進化が水稲の生育,収量ならびにLPコートの窒素溶出パターンに及ぼす影響を調べた。ほ場試験は2008年と2009年に実施し,基肥施用日は移植日を基準として14 日前と3日前に設定した。肥料は緩効性窒素としてLPSS100が50%配合した肥料(ひとふりパートⅡに相当)とこのLPSS100の半量をLPS120で置き換えた肥料をバルクブレンドし,それぞれ窒素成分として0.8kg/a施肥した。リン酸および加里は過石および塩加による調整でそれぞれ同量施肥した。水稲品種は「森のくまさん」を用い,耕種概要は,移植日は2008年6月20日,2009年6月26日,収穫日はそれぞれ10月15日,10月13日であった。

3.試験結果および考察

1)アンケート調査からみた基肥施用時期の実態

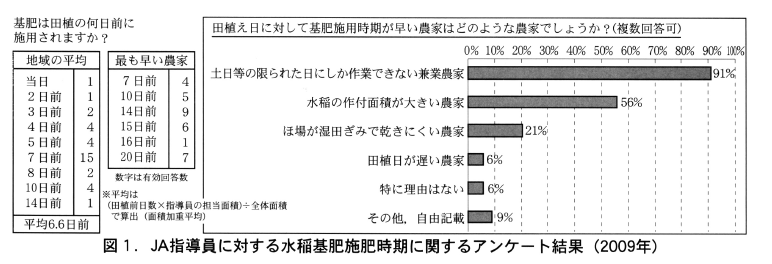

図1に県内で水稲を担当するJA営農指導員が回答したアンケート調査結果を示した。これによれば,「基肥は田植えの何日前に施用されますか」の問いに対しては,全体の平均では田植え前6.6日と1週間前が多かったが,最も早い基肥施用日をみてみると,植日の14日~20日前の範囲という回答が全体の72%と多く,うち20日前という回答が22%であった。この基肥施用時期を早めた理由(複数回答可)としては「兼業農家が多く土日曜しか施肥作業ができない」が91%,「水稲の作付面積が大きい」が50%を占めた。さらに,聞き取りでは「天気がよく施肥作業がしやすい時期に施肥したい」などの回答が得られた。

以上のアンケート結果から,基肥施用時期の前進化は経営規模の異なる兼業農家と専業農家の両者に共通してみられるが,その理由は兼業農家においては農作業の休日への集中化,専業農家においては機械散布などの作業性と規模拡大に伴う施肥作業に要する時間が長いことが背景にあることが伺われた。

2)基肥施用時期が速効性窒素の肥効に及ぼす影響

指定配合肥料は前述のとおり緩効性窒素と速効性窒素が配合されているので,施用時期が早まる影響は速効性窒素にも及ぶと考えられる。速効性窒素として硫安を用いて移植14日前までの異なる施用時期で、水稲をポット栽培した(写真1)。

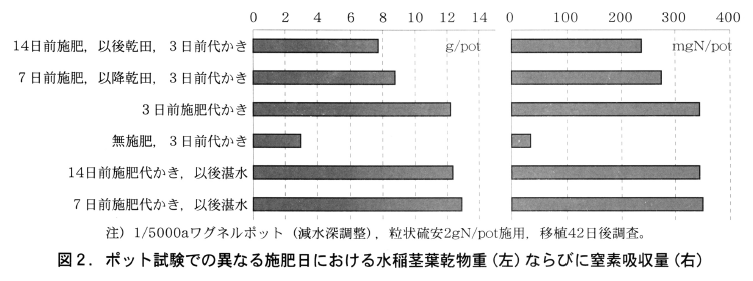

図2に示すように,基肥施用から代かき移植まで入水せず乾田状態で経過させた場合,乾田状態にある期間が7日,14日前と長くなるにつれて水稲の乾物重は3日前の基肥施用に比べて軽くなり,窒素吸収量も少なくなることが認められる。これは,基肥施用直後に入水して代かきした場合には見られないことから,乾田状態ではアンモニア態で存在する硫安が硝酸化成作用をうけ,入水に伴い溶脱あるいは脱窒されるためと考えられる。

よって,基肥施用時期の前進化は指定配合肥料の速効性窒素の肥効に影響し,水稲の生育が抑制されると推察される。

3)基肥施用時期が緩効性窒素の肥効に及ぼす影響

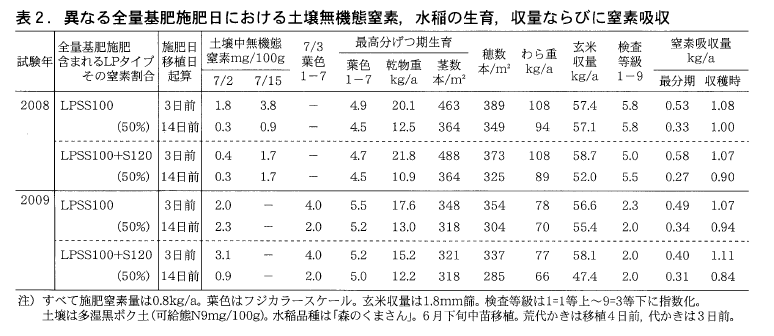

速効性窒素と緩効性窒素の配合割合を50%とし,緩効性窒素としてLPSS100単独,あるいは半量をLPS120と置き換えた指定配合肥料を用いて水稲栽培試験を行った。

LPSS100を緩効性窒素として配合した施肥においては,移植14日前の基肥施用では3日前施用に比較して水稲の葉色は薄く推移し茎数が少ないなど生育が抑えられる傾向が見られた。この傾向は生育後半においても同様で,穂数は目標とするべき350本に達せず,㎡当たり籾数ならびに窒素吸収量も少なかった(表2)。

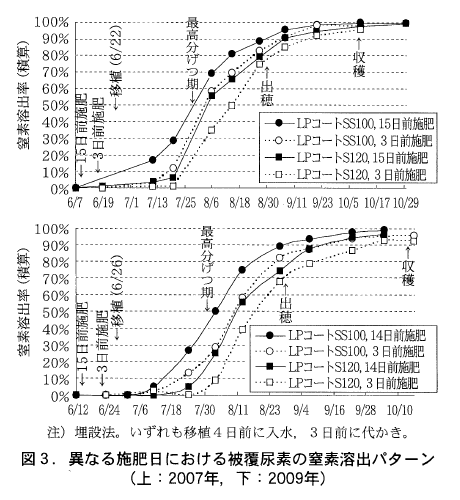

ただし,玄米収量は基肥施用時期による違いはあまり見られなかった。これは両試験年とも生育後半の気象経過が良好であったため登熟が向上したこと,図3に示すようにLPSS100の窒素溶出は施用時期を早めると最高分げつ期以前から起こっていることから,基肥施用時期の前進化の玄米収量に対する影響は限定的であったと解釈される。

一方,LPS120を配合した施肥では,生育前半はLPSS100と同じように葉色が淡く茎数も少なく推移するが,半量含まれるLPS120の窒素溶出がLPSS100よりも遅く最高分げつ期以降に溶出が始まるので低下した茎数を回復させる効果が小さい(図3)。このため基肥の施用時期が早い場合の減収程度は大きいと考えられる。

玄米の外観品質については,基肥施用時期あるいは配合されたLPコートの溶出タイプによっても検査等級への影響はほとんど認められなかった(表2)。これは,近年熊本県普通期水稲で問題となっている品質低下は充実不足粒や乳白粒であり,この主因は光合成産物の競合とされており,今回の窒素栄養との関連は低いと考えられるからである。ただし,窒素栄養の低下と関連が深いとされる背白粒や腹白粒などの発生が多発する地域や気象条件においては,基肥施用時期の前進化はこれを助長する可能性があり注意する必要がある。

4.まとめ

近年水稲に対する施肥法として普及が進んでいる全量基肥施肥の施用時期から移植までの日数が水稲の生育や収量に及ぼす影響について試験を行った。

その結果,水稲に対する基肥施用時期が移植の14日前のように早い場合,3日前施用に比較して,水稲の茎数,穂数ならびに窒素吸収量は少なく推移する。玄米収量や品質に及ぼす影響は指定配合肥料中のLPコートの溶出タイプや栽培年の気象条件によって異なり,特にLPS120が配合された指定配合肥料では玄米収量の低下がおこりやすい。

以上のように,基肥施用時期を早くすることには少なからず問題があり,基肥施用日は移植日にできる限り近づける方が望ましいと言える。ただし,アンケート調査による生産現場の声を聞くとやむを得ない事情もあり,今後田植同時施肥機や育苗箱施肥など省力施肥技術の導入,あるいは作業受委託による経営改善など多角的な観点からそれぞれの地域や農家に適合した対策を模索していく必要がある。

施設園芸における養分状態と養分管理概念の新提案

-高度な施設園芸の三大要素はN,P,KではなくN,K,Caである?

豊橋技術科学大学

先端農業バイオリサーチセンター

三枝 正彦

熊崎 忠

1.我国農業の現状と施設園芸の重要性

我国の農業情勢,とりわけ水田農業を巡る情勢は厳しく,1970年から米の生産過剰による生産調整が続けられている。その結果,休耕田や耕作放棄地が増大し,2011年度の水稲栽培面積は157万haで,1969年(317万ha)の49.5%に過ぎない。また農水省統計情報部によれば稲作農家の時給は256円(2006年)と低く,全国最低賃金加重平均額713円の約1/3である。一方,日本の施設園芸の時給は700-1000円,最先端を行く,オランダ施設園芸ではパートタイマーでも2500円とも言われる。またこれらの情勢に加え,TPPや東日本大震災による,農地の塩害,放射能汚染は水田農業を一層厳しいものとし,農商工連携や6次産業化が推奨されている。さらに,近年,相次いだ食品の偽装や汚染問題は,国民の食に対する関心を高め,農産物の一層の安全,安心が求められている。

図1には農業と工業の製造工程の違いを示したが,工業では材料を一定環境下の工場に入れれば,一定時期に,一定量で,一定品質の製品が安定的して生産され,多くの商品は長期の保存が可能である。これに対して土地利用型農業では種子や肥料,農薬などの中間資材を圃場に持ち込んでも,生産環境が気候や土壌,地形の違い,共存生物などによって大きく異なるため,収穫時期や収量,品質が一定でなく,その上,多くの生産物は貯蔵性が低いと言う問題点がある。これに対して,施設園芸農業は土地利用型農業に比べて,生産環境が相対的に制御し易く,とりわけ人工光型植物工場は,生産環境がほぼ完全に制御され,工業と同様に収穫時期が予測され,ほぼ一定量で一定品質の農産物が定期的に生産される。

筆者は現在,日本で最も施設園芸が盛んな東三河地域*の豊橋技術科学大学先端農業バイオ・リサーチセンターに勤務しており,大学の工学的技術を農業に移転する立場にあり,施設園芸,とりわけ植物工場の開発,普及に携わっている。ここでは土地利用型農業とは全く異なる農業が展開されており,新たな土壌肥料学的観点からの問題点の抽出と栽培管理法の確立が重要であることを実感しているので紹介する。

(*2006年度の市町村単位の農業生産額は隣接する田原市が724億円で日本一,また浜松市が540億円で第4位,豊橋市が474億円で第6位。)

2.施設園芸における養分の過剰集積

園芸農業には,露地栽培を始めとして,トンネル栽培,雨よけ栽培,簡易ハウス栽培,鉄骨ハウス栽培,植物工場など様々な栽培方法がある。ここでは施設園芸農業として,簡易ハウス栽培,鉄骨ハウス栽培,植物工場などについて述べる事にする。農水省園芸用ガラス室,ハウス等の設置状況2007によれば,わが国の施設栽培面積は50,608haで,そのうち,ガラス室が2,157ha,ハウスが48,451haである。また施設園芸のうち野菜栽培が35,237ha(69.6%),花卉栽培が8,079ha(16.0%),果樹栽培が7,291ha(14.4%)である。

2-1)養分の過剰集積の実態

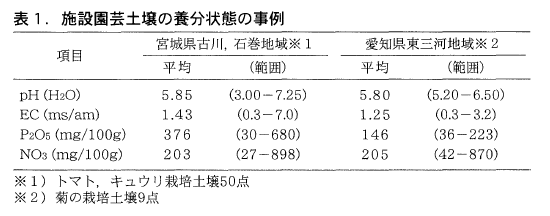

施設園芸は,付加価値が高く種々な資材が導入され,また培地の入れ替えが少なく,降雨が遮断されること等があり,養分の過剰集積が顕在化している。表1には宮城県古川,石巻地域のトマト,キュウリハウス土壌50点と愛知県東三河地域の輪菊ハウス土壌9点の養分状態の事例を示した。両地域のpH(H2O)の平均は5.85,5.80とほぼ適正範囲であるが,古川石巻の一部には低すぎる土壌と高すぎる土壌も見られる。硝酸態窒素の集積状態の目安となる電気伝導度ECは,一般土壌では0.3mS/cm以上では,減肥が勧められる。古川,石巻地域の平均値は1.43mS/cm,東三河地域は1.25mS/cmと高い値であり,また両地域の全ての士壌が0.3mS/cm以上で減肥を考慮すべき状態にある。トルオーグ法による有効態リン酸量は50mg/100gで、減肥が勧められるが,古川,石巻地域の平均値は376mg/100g,東三河地域は146mg/100gと極めて高い値であり,両地域とも一部の地域を除いては減肥が必要である。また硝酸態窒素量は,いずれの地域も1作期間中に必要な量(20-30mg/100g)を超えている。

神奈川県内の施設栽培土壌の養分実態をみると,ECの平均値は野菜施設で, 0.93mS/cm,花井施設で0.82mS/cm硝酸態窒素はそれぞれ,23.1mg/100g, 19.2mg/100g,可給態リン酸含量は141.5mg/100g,158.9mg/100gと窒素とリン酸の過剰集積が見られる。また,千葉県農業試験場の調査した野菜施設と花井施設の養分状態は,リン酸は野菜施設の6割,花井施設の8割強が,カリは野菜施設の9割,花井施設の8割強が,石灰は野菜施設,花井施設とも約6割が,苦土は野菜施設の7割強,花井施設の2割強が過剰集積状態である。このような養分集積は全国各地で報告されており,とりわけ,リン酸の過剰集積が顕著である。青森県の花井施設栽培では,有効態りん酸が土壌改良目標値の30~80mg/100gを超える圃場が実に86%に達している。また,高知県農業技術センターの促成キュウリ栽培施設土壌では,作土の可給態リン酸含量が25調査地点全てで100mg/100g以上であり,また下層土でも1地点を除く全ての地点で100mg/100g以上と,著しいリン酸の土壌蓄積がみられる。

2-2)施設栽培土壌におけるリン酸の過剰集積の原因

リン酸資源の枯渇が指摘され,リン酸肥料の高騰が生じる中,施設栽培土壌においてこのようなリン酸の過剰集積が起きている理由としては次のような原因が考えられる。

①土地利用型農業では土壌がリン酸を固定し,植物への施肥リン酸の可給性が低下するため,植物の要求量が窒素やカリの1/6-1/9と少ないにも拘わらず三大要素として重要視されてきた。とりわけリン酸固定が顕著な黒ボク土が多く分布するわが国では土壌改良資材として重要視された。

②リン酸は過剰障害が出にくいので,相対的に高収益が得られる超集約的な施設園芸では多量のリン酸が作付け毎に施用された。

③リン酸は土壌に固定され,流亡しにくいので,作物が吸収しなかった残存分が土壌に集積した。

④連作障害回避のために大量施用される堆厩肥からの蓄積があったなどが考えられる。しかしながら,リン酸の作物への直接的な過剰障害は起きにくいもののリン酸は重金属等と難溶性リン酸化合物を作り易くカルシウムやマンガン,鉄,亜鉛欠乏等を引き起こす。また最近ではリン酸そのものの過剰障害も報告されている。

2-3)リン酸の過剰障害

直接的な野菜のリン酸過剰障害は生産現場ではほとんど見られないが,北海道のたまねぎではリン酸の過剰施肥により玉が軟弱化し,乾腐病などが発生,また軟白ねぎ栽培ハウスでは,ねぎ根腐れ萎ちょう病が多発しており,リン酸過剰が間接的な原因とされている。また,アブラナ科植物の根こぶ病やウリ科急性萎凋症やフザリウムに起因する土壌病害などは土壌リン酸過剰により発病が助長されることが明らかにされている。最近,神奈川県では,施設スイートピー栽培でリン酸過剰による葉身白化症状の発生が報告されている。神奈川県におけるスイートピー栽培の歴史は古く,大正時代にまで遡るが,このスイートピーに開花が始まる12月頃より,下葉から白化し,激しくなると上位葉にまで白化が進展し,品質が低下する症状が報告されている。外見上はカリ欠乏にも類似するが,植物体のリン酸含量が未発生区の2倍近く高いことやポット栽培や養液栽培で白化症状が再現されることからリン酸の過剰障害と診断されている。また渥美半島の輪菊でもリン酸過剰と思われる下葉の枯れ上がりが見られることがある。

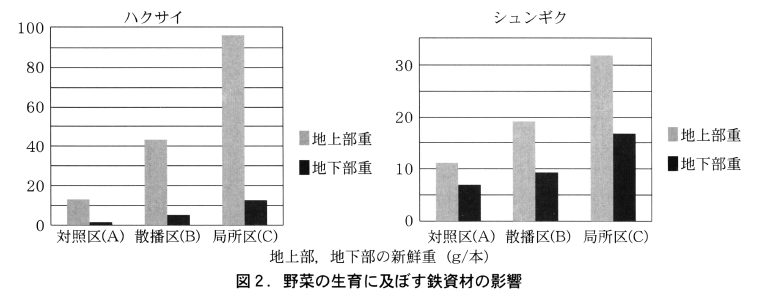

2-4)リン酸過剰状態の改善法

土壌のリン酸過剰状態の改善には減肥や無施肥栽培が一般的に行われるが,積極的に可給態リン酸含量を低下させる資材の施用が考えられる。そこで,宮城県古川市の養分蓄積ハウス土壌(pH(H2O)6.8,EC3mS/cm,可給態P:480mg/100g)における愛知製鋼(株)製「鉄力あぐり」の施肥法と施肥効果をホウレンソウ,シュンギク,ハクサイ,チンゲンサイ,コマツナ,ダイコンについて検討した。処理区は鉄力あぐり無施用,同100mg/100g,全面施用,同100mg/100g局所施用区を設けた。播種は2007年10月12日に行い,ハクサイ,チンゲンサイ,コマツナ,ダイコンの収穫は2007年12月7日に,ホウレンソウ,シュンギクの収穫は12月26日に行った。栽培は直径20cm,高さ10cmの素焼き鉢を用い,豊橋技術科学大学のハウス内で行った。図2には顕著な改善効果が見られたハクサイとシュンギクの地上物重と地下部重のみを示した。

全体を通して,得られた結果は次のとおりである。鉄力あぐりの施用で,草丈,葉色,葉数,最大葉幅,最大葉長,根長,地上部重,地下部重が向上する傾向が見られた。施用効果は局所施用>全面施用,作目ではハクサイ>シュンギク>チンゲンサイ>ダイコン,ホウレンソウ>コマツナの傾向が見られた。供試した養分蓄積ハウス土壌での各作物の鉄力あぐりの施用効果としては

①鉄力あぐりで可給態リン酸が固定され潜在的リン酸過剰障害が改善された。

②リン酸の間接的過剰障害である鉄欠乏が鉄力あぐりの施用で改善された

などの可能性があるが今後の詳細な検討が必要である。また,宮城県農業・園芸総合研究所では,水道水を作る工程で発生する浄水ケーキ(塩基性ポリマーアルミで河川水中の土壌コロイドが沈澱したもの)を用いて浄水ケーキ堆肥を作成し,リン酸過剰土壌の改良が行われた。その結果,浄水ケーキ堆肥は土壌の水溶性リン酸含量の低減とキュウリの生育改善に顕著な効果を示した。また最近,ポリ塩化アルミニウムに代わる沈澱材として、ポリシリカ鉄が注目されているが,土壌の可給態リン酸含量の低減に顕著な効果があることが明らかにされている(JA全農小宮山鉄平氏からの私信)。

2-5)施設野菜の硝酸濃縮

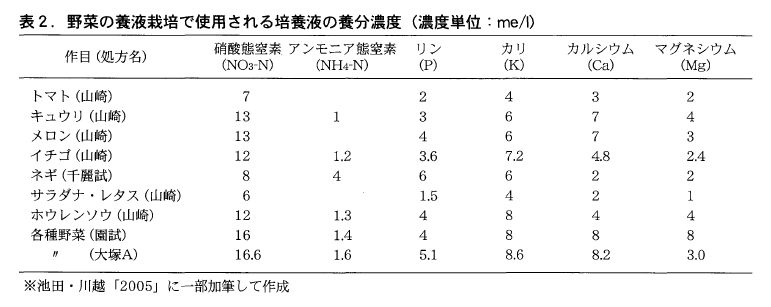

硝酸が健康被害に対する消費者の懸念は極めて高いものがある。硝酸そのものが直接的に人の健康に及ぼすことは少ないが,体内で亜硝酸になり,2級アミンと反応し発がんの可能性があるN-ニトロソアミンを生成するとの考えがあるからである。日本人は硝酸の大部分の87%を野菜から摂取するが,野菜にはビタミンCなどの抗酸化物質も多量に含まれており,野菜の摂取はがん予防の観点からも推奨されている。硝酸や野菜の功罪は兎も角として,欧米では野菜の出荷基準として硝酸含量が規定されており(作目や時期や栽培法,国によっても異なるが2000-4500ppm以下が多い)消費者の不安を拭い去るためにも野菜の硝酸含量の低減が望ましい。前述の如くハウス土壌の養分濃縮の1つとして硝酸蓄積も深刻な状態である。また表2に示されるように養液栽培の水耕液組成の窒素は硝酸態窒素が主体を占めている。それゆえ,集約的ハウス土壌や水耕栽培の野菜は大量の硝酸を濃縮していることが予想される。

事実,東京都が実施した市販ホウレンソウの硝酸含量は調査検体の約半数がEUの基準値を超えている。また,ミズナについては,露地栽培で1700ppm,ハウス栽培で4700ppm,水耕栽培で6000ppmと施設栽培で極めて高い値を示している。さらに,硝酸含量の数値は異なるが,コネギでも同じように施設栽培で高い傾向が見られた。一方,農林水産省のホームページで日本の野菜の硝酸塩含有量を見ると,ホウレンソウやサラダ菜の平均がEUの規制値を超えており,露地栽培より施設栽培で高い値を示している。

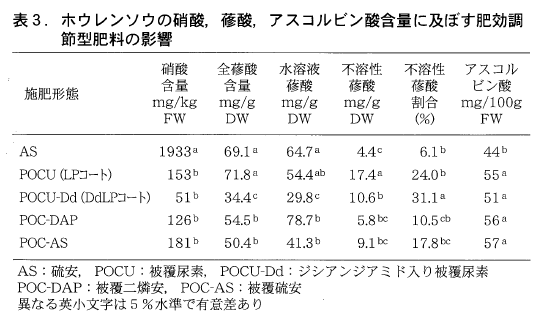

2-6)肥効調節型肥料による野菜の硝酸含量等の低減

酸化的条件化の畑土壌では硝酸化成作用が強く,速効性肥料ではアンモニア態窒素で施用しても容易に硝酸態窒素となる。そのため,畑作物の安定的な主要な窒素形態は硝酸態窒素であり,通常硝酸は作物への害作用もないことから作物体に集積する。速効性肥料では植物が肥料と接触すると肥料焼けが起るので,一般には種子や作物根と肥料の間に間土を行うために,土壌中の硝酸化成菌によってアンモニア態窒素で施用しても容易に硝酸態窒素となる。一方,肥効調節型肥料は温度にレスポンスし,作物の生育にマッチして成分の溶出が起るので作物根や種子と接触させても濃度障害やアンモニア障害などが起きない。そこでアンモニアあるいは尿素の被覆肥料を用いれば硝酸化成無しに作物にアンモニア態窒素を供給でき,硝酸や蓚酸の集積を低減できる筈である。またアンモニア態窒素は有毒であるが,小量過剰の場合はアミノ酸やアミドとなり旨み成分ともなる。表3には硝酸非集積土壌でのホウレンソウの硝酸,蓚酸,アスコルビン酸含量に及ぼす,肥効調節型肥料の影響を示した。速効性の硫安区のホウレンソウは速やかに硝酸化成された硝酸を吸収し約2000ppmもの硝酸を蓄積している。これに対して,POCU(LPコート),POCU-Dd(DdLPコート),POC-DAP(被覆二燐安),POC-AS(被覆硫安)のいずれの肥効調節型肥料区も200pppm以下の硝酸含量に低減している。POCU区を除く肥効調節型肥料区では腎臓や勝脱の結石の原因ともなるシュウ酸カルシウム含量が相対的に減少し,逆に健康に良い抗酸化性のアスコルビン酸は全ての肥効調節型肥料区のホウレンソウで向上している。このように肥効調節型肥料の接触施用は硝酸,蓚酸の低減とアスコルビン酸の増加を可能とし,人の健康維持に貢献する施肥法とも言える。この接触施肥法は高pHで不可給化し易い鉄の供給やリン酸固定力の強い黒ボク土などでのリン酸供給等にも極めて有効な施肥法であり,農作物の収量,品質の向上に大きな期待が寄せられる。

上述のように施設栽培土壌ではリン酸や硝酸,各種塩基の集積やイオンバランスの乱れによる作物の生育障害が発生する。必ずしも精密な土壌診断でなくとも,少なくともpH,EC,有効態リン酸の簡易分析を励行し,土壌の養分状態を把握し,適切な施肥に努めることが重要である。

3)植物工場の土壌肥料学的課題

3-1)今何故植物工場か

農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り,新商品・新サービスの開発等に取り組む農商工連携事業が,農水省と経産省の共同で2007年11月から実施された。そして,2008年12月,経産省・農水省連名で「農商工連携研究会」と「農商工連携研究会植物工場ワーキンググループ」が立ち上り,2009年度には植物工場開発,普及のための予算措置がとられた。農水省と経産省の植物工場ワーキンググループによる植物工場の定義は「環境および生育のモニタリングを基礎として,高度の環境制御を行うことにより,野菜等の植物の周年・計画生産が可能な施設」である。そして植物工場には①閉鎖環境で太陽光を用いずに栽培する完全人工光型植物工場と,②温室等で太陽光利用を基本とし,人工光による補光や夏季の高温抑制技術などを用いて栽培する太陽光利用型植物工場(太陽光・人工光併用型を含む)がある。これらは最先端の工学のIT技術を施設園芸に導入し,生産環境の安定化を図り,システマティックに定時,定量,定質,安定(四定)な農業生産を行おうとするものである。植物工場の開発,普及の推進の背景には

①農業の衰退を周年計画生産,農商工連携,6次産業化で食い止める。

②高齢化,後継者不足の農業に,快適軽労働環境,周年雇用を可能とし,若者の定着,異業種の参入を推進する。

③消費者の要求する食の安全安心を中心にして,環境保全型農業,マーケットイン農業,都市圏農業の展開に貢献する。

④日本経済の低迷,公共事業の激減に対応する新たな産業の創出として,超高付加価値農業(遺伝子組み換え農医工連携など)を展開する。

⑤TPP,産業の変革(EV時代)に対応するニューアグリビジネスとして展開する。

⑥東日本大震災で生じた塩害地,放射能汚染地を,自然エネルギーを活用した植物工場で復興し、持続的かつ,活力溢れる地域社会を構築する

などがあり日本型植物工場の展開が期待される。

3-2)完全人工光型植物工場の養液組成の改善

我国の完全人工光型植物工場の技術は世界をリードしてきたが,エネルギーコスト的な問題からこれまでは必ずしも成功してこなかった。しかしながら最近の蛍光灯やLEDなどの発熱の少ない光源の開発やそれを用いた超多段式野菜栽培方式はコスト的に完全人工光型植物工場ビジネスを可能にした(図3)。

しかしながら前述の如くここで使われる養液の組成は硝酸態窒素を主体としており,光量が弱く,Ca源として硝酸カルシウムを用いることから硝酸の著しい蓄積が大きな問題である。既に述べたとおり硝酸態窒素そのものの健康被害は無く,わが国では法的規制も無く流通上の問題はないが,消費者の硝酸態窒素に対する懸念は払しょくされていない。それゆえ,植物体の硝酸含量を低減する養液組成の検討や栽培技術の開発は今後の重要な検討課題である。また植物工場では土を媒体としない場合が多く,植物体の養分要求量からN,Kに次いでCaが重要である。特に最適温度環境下で長期照射が可能な栽培条件のため,植物体の生育速度が速く,葉物はCa欠乏に起因するチップパーンの発生が大きな問題である。

3-3)光合成環境の統合環境制御による収量の飛躍的向上

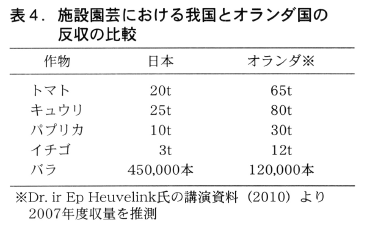

太陽光利用型植物工場は従来の施設園芸の延長上にあり,センシング技術を駆使して,光合成環境を統合的に制御し,最大限の収量を得るもので,オランダ国が大きく世界をリードしている。オランダ国の施設園芸は1万ヘクタール程度と我国の1/5に過ぎないが,殆ど全てが植物工場化しており,表4に見られるようにトマト,キュウリ,パプリカ,イチゴ,バラ等全ての作物の収量が我国収量の3-4倍という信じ難い値を記録している。

ここでは補光,温度,湿度調節の他に,1000ppm前後の炭酸ガス施用が行われており,炭酸ガスは外部から補給する”気体肥料”でもある。また光合成を最大限行わせるために,単なる温度,湿度管理ではなく,各温度に対応した飽差管理を重視している。各生産者は天然ガスによるトリジェネレーション(電気,熱,炭酸ガス)を行っており,殆どの作業が自動化され,コンサルタントの指導の下で平均3ha程度と大規模化し,EU圏を中心に輸出している。しかしながら規模拡大高収量にも拘わらず,70%の生産者が赤字で売電によって補填していると言う。このような自動化,規模拡大の植物工場ではなく,収量,品質を重視し,雇用を創出する日本型植物工場の展開が望まれる。

3-4)収量向上に伴う生理障害の発生と改善

最近,日本においてもトマト栽培で高収量を上げている生産者がいる。豊橋地域の生産者には統合環境制御によって,トマトの品種“麗夏”で,反収40t以上の収量を上げている人がいる。その栽培方式は土壌を使わないスプレイポニック方式(噴霧式養液栽培)であるが,地域のトマト生産者の聞き取り調査によると,収量が30tレベルに達した時は鉄欠乏が問題となり,40tレベルに達した時はホウ素欠乏が問題となったと言う。見せられたホウ素欠乏は枝先が細く,真っ白になり,これまで経験したことのない症状であった。対処療法的に微量要素を噴霧し,改善したので,これが本当のホウ素欠乏か否かさらに詳細な研究が必要である。また太陽光利用型植物工場で夏場を含めた栽培を行うとすれば,夏の高温による尻ぐされなどのCa欠乏が多発することが予測される。それゆえ,20tレベルの従来の養液管理に加え,Caや微量要素を重視する栽培管理を確立する必要がある。

4)施設園芸における養分管理概念の新提案

従来の土地利用型農業は土壌を生産基盤として行われてきたため,リン酸は植物の要求量が少ないにも拘わらず,土壌に吸着固定され不可給化するので窒素やカリと共に三大要素として重要視されてきた。これに対して,集約的栽培が行われる施設栽培では単位面積当たりの年間施肥量が多く,降雨による流亡もなく,土壌交換も行われないためリン酸や硝酸,塩基の集積や養分バランスの乱れなどが大きな問題となっている。また最先端の施設園芸や植物工場では土壌を培地としないで,土壌以外の固体培地による養液栽培や培地を使わない水耕栽培や噴霧耕栽培が主流となっている。このことは従来の土壌を介しての養分管理と言うより植物の栄養生理そのものに基づく養分管理が重要となる。極論を言えば高度の施設園芸では,三大要素はN-P-KではなくN-K-Caである。また植物工場ではこれに加えて,CO2も重要な気体肥料となる。さらに,土壌を介した緩衝作用もなくなるので,養分管理は精密なセンサー管理が可能となる反面,従来問題とならなかった微量要素の管理も重要となる。さらに消費者の安全安心への危倶と言う観点からは植物への硝酸蓄積の回避が重要であろう。硝酸は植物体にも有害で無いのでアンモニアより管理し易いが,そのこともあって,過剰施用状態とも言える。ホウレンソウの例に見られるように,硝酸態窒素よりアンモニア態窒素で供給が可能になれば,健康が危倶される硝酸,蓚酸を低減し,健康に貢献するアスコルビン酸や旨み成分のアミノ酸や,アミド類を向上できる。高度な施設栽培や植物工場では,このような従来の土地利用型農業とは異なる植物生理に基づく養分管理が求められている。