第645号 2012(H24) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成24年12月

本号の内容

§最近の日本におけるイネの超多収例と窒素の吸収利用

東北大学教養教育院

前 忠彦

§奈良県が育成したイチゴの良食味品種’古都華’

奈良県農業総合センター 研究開発部

総括研究員 西本 登志

§2012年本誌既刊総目次

最近の日本におけるイネの超多収例と窒素の吸収利用

東北大学教養教育院

前 忠彦

1.イネ超多収品種育成への経緯

戦後の日本におけるコメ生産量は1967年をピークに,その後は減少に転じた。国内におけるコメ余りは1960年代前半にはすでに始まり,1970年にスタートしたコメの生産調整(減反政策)は,現在では我が国におけるコメ作付け可能水田総面積の4割に達している。このようになった最大の要因は,日本人が昔ほどコメを食べなくなったことにある。食生活が昔に比べ多様化し,パンや麺などを多く食べるようになったことによる。1960年代はじめ頃の日本人は,コメを一人当たりで年平均およそ120kg食べていた。現在ではその半分以下にまで減っている。平成23年度には日本におけるコメとパンの家計支出がついに逆転したという(総務省家計調査)。また,日本人のコメに対する要求は,生活が豊かになるにつれて,高品質でおいしいコメを求めるようにと変化し,農家は高品質・良食味のコメ栽培を中心とするようになっていった。窒素肥料の使用量は,コメの品質・食味と玄米中の窒素含量の間に負の相関があるとすることや高品質・良食味のイネ品種は一般に耐肥性が劣るなどの理由から従来に比べ少なくなっていった。

このようなコメを取り巻く情勢変化のもとで,稲作の中心的課題であった「単位土地面積あたりの収量を如何にして増やすか」といった課題は急速に影が薄くなっていき,試験研究機関での試験研究課題はもっぱら高品質・良食味のイネ品種の育成とその栽培法に中心が置かれるようになり,超多収に関する試験研究はもはやご法度のようになった。

一方,世界に眼を向けると,発展途上国における人口の爆発的増加や頻発する異常気象の影響により世界規模での食糧不足が懸念されている。国際イネ研究所によれば世界のコメ需要は2025年には2000年頃の1.5倍になると試算している。途上国においても水田のある平坦で肥沃な土地は,工業化,都市化によって年々減少しており,さらに水をめぐる争奪戦も生じている。新たな農地の開発は難しく,これらの国々でも単位土地面積当たりの収量増が急務となっている。

このような背景の中,1981年農林水産省は我が国における稲作の長期戦略として,イネの多収性の飛躍的向上を最大の目標に,同時に減反水田の有効利用と20%台後半に留まっている穀類自給率向上への期待を背景に,主食用以外の他用途向けの超多収イネ品種の育成をスタートさせた(逆7・5・3計画,1981~1995)。計画は,新品種の収量を最初の7年間で従来品種との収量比で10%,次の5年間で30%,そして最後の3年間で50%引き上げるというものであった。用途としては,当初は食用米,加工用米,後には飼料米,発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ)としての利用などが考えられた。

新品種による超多収は「米作日本一表彰事業」時代の労力を惜しまず手間暇かけての栽培とは異なり,飛躍的な増収に加え,1)生産コストの低減化,2)省力化,3)環境保全型であること等が合わせて要求される極めてハードルの高いもの

である。

計画の前半では主に,韓国や中国で育成されたインド型超多収品種を用いた検討がなされた。その結果,日本の気候に合った半矮性インド型品種としてタカナリ,ハバタキ,西海198号,日印交雑由来日本型品種としてアケノホシ,西海203号等が育成された。また,ハイブリッドライスの愛知F12号,MH2003等や日本型品種のふくひびき,極大粒品種のオオチカラ等も育成された。計画の後半では,前半の研究で開発された育種素材をもとにさらに多くの品種が育成された。その中の代表的な品種として,大粒日本型品種の秋田63号,べこあおば,北陸168号(クサユタカ)がある。これら新品種については,品種特性,収量性,地域適合性,多収要因の解析等が,国の研究機関を中心に,地方試験場,大学と一部の民間事業者が参加して行われた。

ここでは,それらの新品種のなかで玄米収量900kg/10a以上の超多収を繰り返し記録し,その窒素利用特性が明らかにされている報告例を集め,超多収新品種の特性と窒素の吸収利用について解説する。超多収を達成し,合わせてその窒素吸収特性を調査・報告している例は極めて限られている。このため,ここに得られた結論を一般化するには注意が必要であることを始めに断っておく。

2.最近の超多収事例と地域性,品種特性

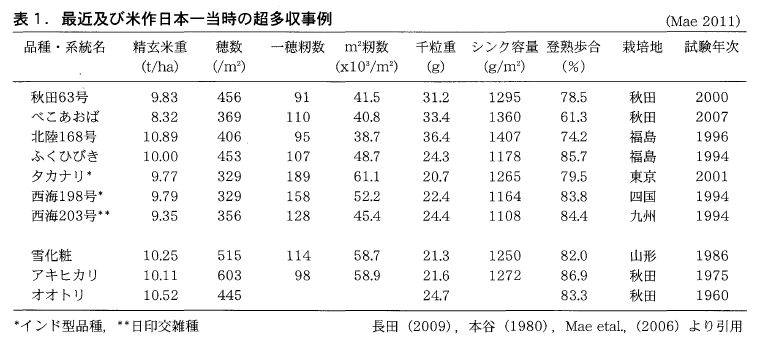

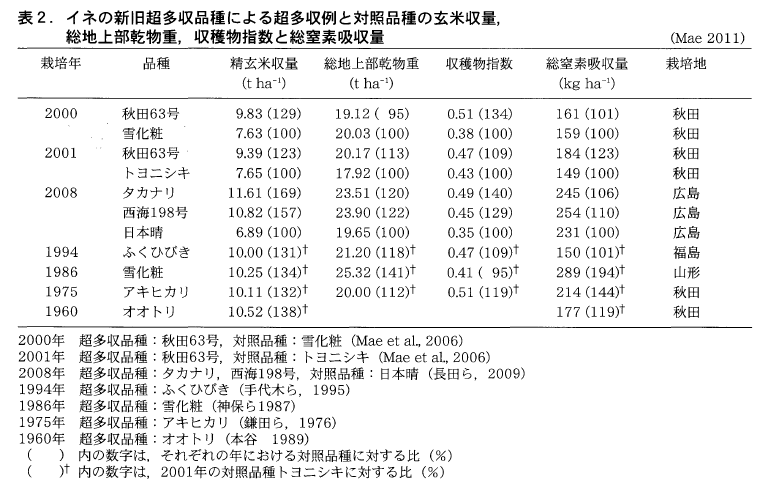

最近の品種と旧品種による超多収例について見ると(表1,2),最高収量はタカナリが2008年に記録した精玄米収量11.61t/ha(広島)で,次いで1996年の北陸168号(クサユタカ)の10.89t/ha(福島),2008年の西海198号の10.82t/ha(広島)である。これらは,1960年に旧品種のオオトリが記録した10.52t/ha(秋田)を上回っている。1995年のふくひびき(福島),1994年の西海203号(九州),2000年の秋田63号(秋田)も10t/haあるいはそれに近い収量を記録している。これらの栽培地を見ると,かつては長野や東北の日本海側の寒冷地にほぼ偏っていたのに対し,最近では温暖地,暖地の東京や中国,四国,九州地方でも超多収が達成されている。この点は,「米作日本一表彰事業」当時と大きく異なっている。これら暖地・温暖地での超多収は,いずれもインド型品種あるいはその形質を取り込んだ日印交雑種によって達成されており,暖地や温暖地におけるインド型品種の持つ形質の優位性が明らかである。一方,最近の東北地方で達成された超多収はいずれも従来と同じように日本型品種によって達成されており,寒冷地ではインド型品種がそのポテンシャルを発揮することが難しいことを示している。

3.最近の超多収例と収量構成要素

超多収を達成するためには,1)十分なシンク容量(収穫物容量=単位土地面積当たりの穂数×一穂籾数×千粒重)の確保,2)それを満たすのに十分な光合成産物の生産,そして,3)光合成産物の籾への効率的な分配がなされなければならない。これら三つのどれか一つでも欠けると超多収は達成されない。

1)シンク容量構成要素

1994年以降に達成された超多収7例についてシンク容量を比べてみるとそれらの間にはさほど大きな違いは見られない(表1)。しかし,構成要素の内容を比べてみると,品種間で大きな違いがある。一穂籾数はインド型品種, 日印交雑種で多く,とくにタカナリ,西海198号は158-189と日本型イネの1.4-2倍も多い。穂数は一穂籾とほぼ逆の関係にあるのでこれら品種で少ない。つぎに千粒重について見ると,極大粒品種のオオチカラを親に持つ秋田63号,べこあおば,北陸168号は,玄米千粒重が31-36gと他の品種に比べ1.3-1.7倍も大きい。ふくひびき, 西海203号は, 一穂籾数,千粒重の両要素がともに少しずつ大きい特徴を持つ。

このように,最近の超多収品種における大きなシンク容量は,①一穂籾数の増加による,②千粒重の増大による,③一穂籾数と千粒重の両要素の増加によると品種により異なっていて多様である。

2)乾物生産および収穫物指数

表2には1975年以降の超多収実証試験における精玄米収量と収穫期の地上部総乾物重,および収穫物指数(精玄米収量/収穫期の地上部総乾物重)が示してある(対照品種のデータも含む)。最も地上部乾物重が多かったのは1986年の雪化粧の25.3t/haで,次いで西海198号の23.9t/ha,タカナリの23.5t/haである。最も少ないのが2000年の秋田63号で19.1t/haで,他は20.0-21.2t/haである。これらの例について収穫物指数をみると,品種間での違いが見られる。もっとも収穫物指数が高かったのは秋田63号とアキヒカリの0.51で,全地上部乾物の半分が精玄米に分配されている。タカナリも0.49と高い値を示している。2001年の秋田63号,西海198号,ふくひびきは0.45-0.47である。超多収例の中でもっとも低かったのは1986年の雪化粧で0.41と地上部乾物の4割しか精玄米に分配されていない。一方,対照品種として同じ施肥条件の下で栽培された2000年の雪化粧,2001年のトヨニシキ,2008年の日本晴の収穫物指数は0.35-0.41と,最近の超多収品種のそれらに比べると明らかに低い値である。

これらの結果は,最近の超多収品種は収穫物指数がいずれも高く,光合成産物を高い割合で籾に分配していることを示している。

3)シンク容量と登熟歩合

表1で1975年以降の超多収例におけるシンク容量と登熟歩合の関係をみて見よう。超多収品種の中で登熟歩合が高かったのはシンク容量の小さかったふくひびき,西海203号で,それぞれ85.7%と84.4%であった。一方,大粒品種はいずれもシンク容量が大きく,とくに,べこあおば,北陸168号で顕著であった。これら品種の登熟歩合はそれぞれ,61%,74%と格別に低い。タカナリ,秋田63号のシンク容量は中庸で,登熟歩合は78.5-80%であった。また,1975年のアキヒカリと1986年の雪化粧もタカナリとほぼ同等のシンク容量であったが,登熟歩合はアキヒカリが高く86.9%で,雪化粧は82%であった。

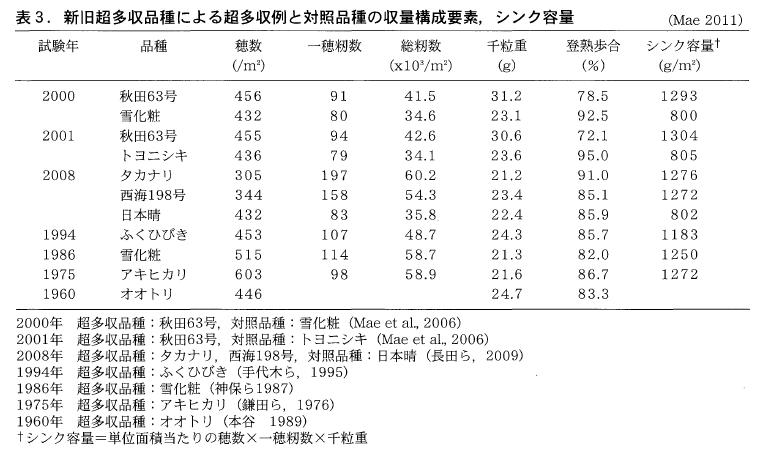

表3には1975年以降に超多収を達成した例における収量構成要素,シンク容量,登熟歩合が2000年-2003年の対照品種を含めて示してある(表2と同じ試験)。超多収を示した秋田63号,タカナリ,西海198号,ふくひびき,アキヒカリ,1986年の雪化粧のシンク容量は1183-1304g/㎡の範囲にあったが,対照三品種のシンク容量はいずれも800g/㎡程度と超多収品種より30-40%少なく超多収レベルのシンク容量を確保出来ていなかった。登熟歩合は85.1-92.5%であった。

これらの結果は,同じ施肥条件のもとでは超多収品種がシンク容量の形成において従来品種より明らかに優れていることを示している。

4.超多収品種の窒素の吸収利用特性

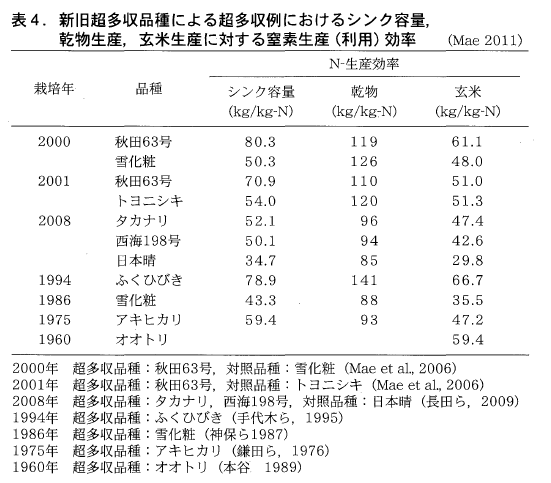

超多収を達成した場合の収穫期の総窒素吸収量には品種間で大きな違いが見られる(表2)。総窒素吸収量がもっとも多かったのは1986年の雪化粧で289kg-N/haと格別に多い。ついで西海198号,タカナリの245-254kg-N/haで,アキヒカリが214kg-N/ha,2001年の秋田63号が184kg-N/haである。極端に少ないのがふくひびきの150kg-N/haである。2000年の秋田63号も161kg-N/haとかなり少ない。最大と最小では139kg-N/haと大きな差がある。単位吸収窒素量あたりの玄米生産(N-玄米生産効率)で比較すると,ふくひびきが66.7kg/kg-N,2000年の秋田63号が61.1kg/kg-Nと格別に高い(表4)。「米作日本一表彰事業」で最高収量を記録した1960年のオオトリのN玄米生産効率は59.4とこれらとほぼ同等である。ついで,2001年の秋田63号の51.0kg/kg-N,アキヒカリの47.2kg/kg-N,そしてタカナリ,西海198号はそれぞれ,47.4kg/kg-N,42.6kg/kg-Nであった。1986年の雪化粧は35.5kg/kg-Nと特に低かった。超多収例の間での収量差は比較的小さいのでN玄米生産効率はほぼ窒素吸収量の多いものほど小さい値となっている。

秋田63号は一般の日本型品種に比べ,単位窒素吸収量当たりのシンク容量生産効率,玄米生産効率に優れている。このため,超多収レベルのシンク容量を確保しても過繁茂とはならず倒伏し難い(Mae et al,2006)。一般の日本型品種で超多収レベルのシンク容量を確保しようとすると,多大の窒素を吸収させなければならない。そのような場合は容易に倒伏してしまう。ふくひびきも秋田63号と同様な特性を備えていると考えられる。一方,インド型のタカナリや西海198号は,窒素吸収量を多くして超多収に十分なシンク容量を確保しでも個体群構造と受光態勢がよく,倒伏せず高い乾物生産能を維持して超多収となる特性を持つ。

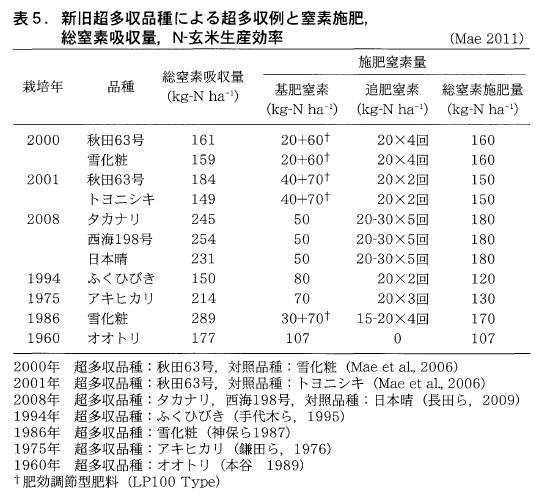

5.超多収イネの窒素吸収と施肥

表5に超多収例における窒素施肥について示した。超多収を実現するためにはイネに多大の窒素を適期に適量ずつ吸収させなければならない。もっとも重要で工夫の要る点である。秋田63号の場合は合計で150-160kg-N/haの窒素施肥が行われている。基肥は速効性窒素肥料を20-40kg-N/aと肥効調節型窒素肥料(LP-100Type)60-70 kg-N/haを施肥している。追肥は速効性肥料一回当たり20kg-N/haとして稲作期間中に2-4回施している。このような施肥設計は,超多収イネの一生を通しての窒素吸収パターンを念頭に置いて行われている。1986年の雪化粧の施肥は,施肥量が若干多いことを除いて秋田63号の場合と似通っている。タカナリ,西海198号では180kg-N/haとさらに多い量施している。基肥として50kg-N/ha,追肥として一回当たり20-30kg-N/haを稲作期間中に5回施している。一方,ふくひびき,アキヒカリ,オオトリの総窒素施肥量は上記の場合に比べ107-130kg-N/haとかなり少ない。そして基肥量が70-107kg-N/haと多い傾向にある。とくに「米作日本一表彰事業」で1位となった1960年のオオトリの場合の施肥は,基肥に107kg-N/ha与えただけで追肥は行っていない。基肥施肥量や追肥量は,品種特性に加えて,作土の厚さ,耕起の深さ,土壌肥沃度と稲作期間中における窒素発現パターン,土壌の物理化学的性質,使用する肥料のタイプ(速効性,緩効性),施肥法(表層,全層,深層),稲作期間中の栽培管理法,気象の地域特性等を考慮して決められなければならない。超多収イネの窒素要求量は成育段階により変化していく。土壌から供給される窒素と肥料から供給される窒素がイネの一生を通して要求量に見合って供給されるように施肥設計し,栽培管理していくことが超多収にとっての鍵となる。

参考文献

●Mae,T. Nitrogen acquisition and its relation to growth and yield in recent high-yielding cultivars of rice(Oryza satiνa L. )in Japan. Soil Sci. Plant Nutr.,57,625-635(2011)

奈良県が育成したイチゴの良食味品種’古都華’(ことか)

奈良県農業総合センター 研究開発部

総括研究員 西本 登志

1.背景

奈良県でイチゴの栽培が急速に普及したのは,プラスチックフィルムの本格的な園芸利用が始まった1950年代半ば以降であり,1960年代初頭には,奈良県は大阪市場において70%の占有率を有するイチゴ産地となった。さらに,1970年代半ばには,奈良県農業試験場(現在の奈良県農業総合センター)において’宝交早生’を用いた促成栽培技術が開発され,当該技術の普及が追い風となって,栽培面積は850ha以上に達した。このように,奈良県は1962年から1980年まで作付面積全国第3位の座を占めるほどの大産地であったが,その後,担い手が急速に減少し,2011年の作付面積は僅か66.5ha(県調べ)となっている。

一方で,奈良県におけるイチゴは,「儲けることができる」野菜品目であるため,県内の各地で,価格が低迷する他品目からの転向や,学卒者や退職者などの新規参入がみられる。そのため,奈良県ではイチゴを県農業に活力を生み出すリーディング品目に位置付け,生産,流通および販売を継続的に支援している。

現在の栽培品種は,奈良県育成の’アスカルビー’が約半分を占め,その他に,’ゆめのか’,’さがほのか’,’章姫’などが作付けされている。主力品種の’アスカルビー’は大果性で,連続出蕾性が高く,多収性の品種であるが,4月以降の高温期には果実の日持ち性が低下するため,出荷後に包装容器内で果実が潰れ,容器の底に果汁が溜まる不良品発生が問題となっている。

近年は消費地内の産地という立地条件を活かし,直売施設を利用した販売や庭先販売が増加している。このような直売は,市場流通における末端販売価格と同等の単価での取引が可能であり,販売労力の増加に見合う売上げの増大があれば,経営向上のための有効な手段となり得るため,今後,更なる取引量の拡大が見込まれる。一方で,直売では売れ残りによる損失,いわゆる廃棄損は生産者負担となるため,売れ残りが生じないような品物を販売する必要がある。味の善し悪しが判りやすいイチゴでは,食味が良好で変動の少ないことが,人気商品であるための条件と考えられる。

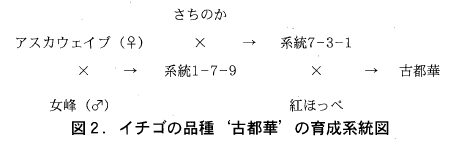

このような背景の中で,生産者と実需者の直接取引における利用を見据え,食味が安定して良好であり,’アスカルビー’と同様に大果性で省力的なイチゴの育種に取り組み,目標にほぼ適った品種’古都華’を育成した(図1)ので,育成の経過と品種特性を紹介する。

2.育成の経過

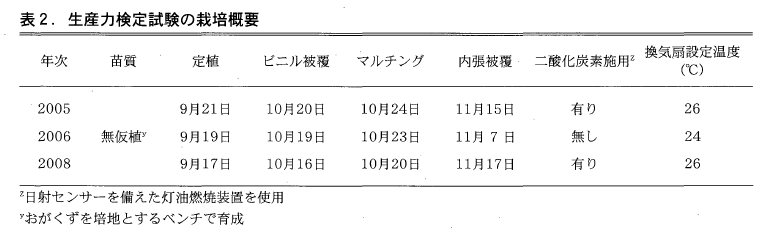

図2は育成系統図である。交配は2002年に行い,播種して得られた600株の実生個体の中から,2002年9月から2003年3月の促成栽培において1個体を選抜した。2003年から2005年の促成栽培において生食用イチゴとしての実用形質を調査し,2005年より特性検定と生産力検定,2006年より現地適応性検定を行った。各検定の結果から実用に適う品種であると判断して,’古都華7と命名し,2009年7月16日に品種登録出願を行い,2011年10月5日に品種登録された。

なお,現地適応性検定試験は,2006年は2ヶ所,2007年は4ヶ所,2008年は2ヶ所の継続実施を含む14ヶ所,2009年は12ヶ所の継続実施を含む36ヶ所で行った。

3.促成栽培適応性

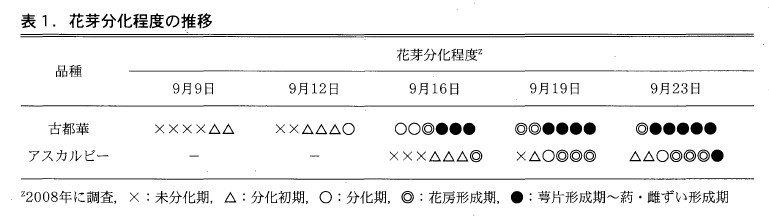

1)花芽分化期

奈良県における無仮植育苗での花芽分化期は9月15日前後である(表1)。

2)収量特性

2005年,2006年および2008年に表2に示した栽培概要により促成栽培を行い,生産力を検定した。’古都華’の収穫開始日は11月下旬から12月初旬で’アスカルビー’とほぼ同じか僅かに早く,’章姫’よりやや遅い。

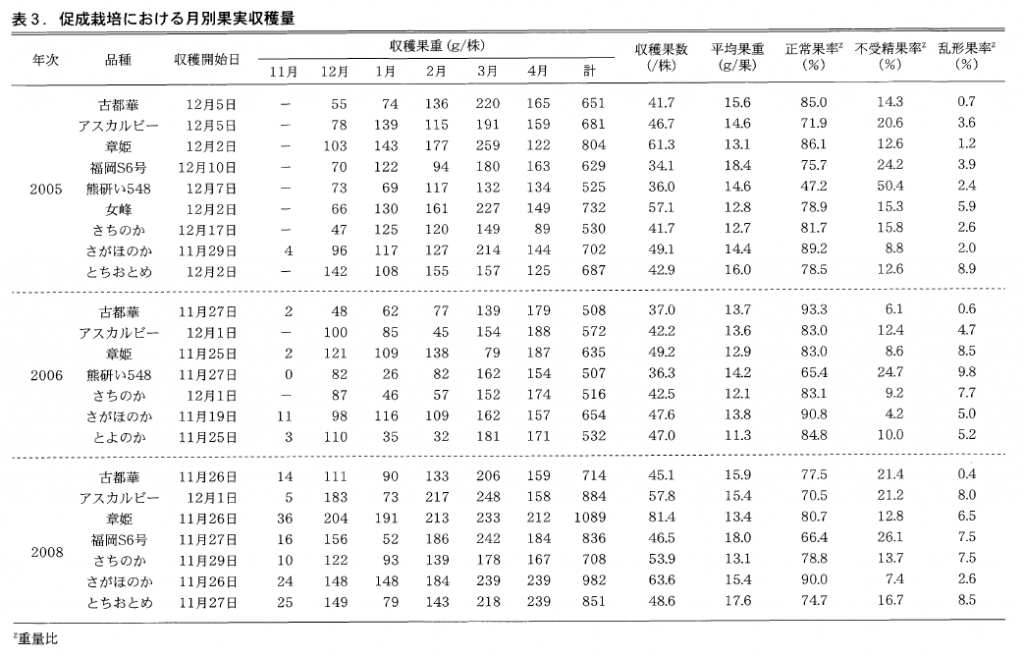

年内収穫量は’アスカルビー’の約50~70%,章姫の約40~50%,全収穫量は’アスカルビー’の約80~95%,’章姫’の約65~80%である(表3)。

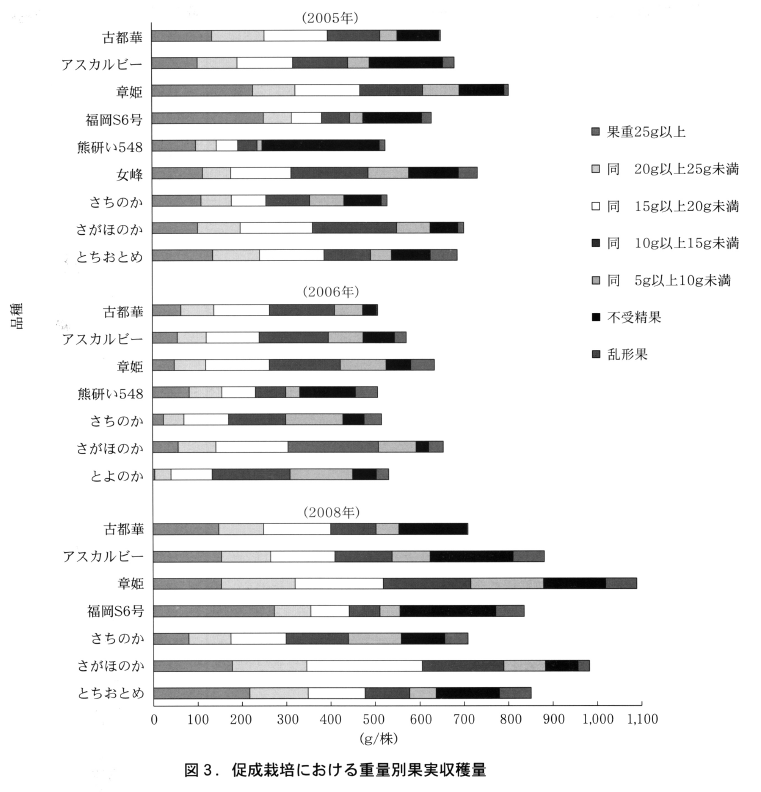

不受精果率には年次変動がみられるが,乱形果の発生は極めて少なく正常果率は‘アスカルビー’よりも明らかに大きくて‘章姫’と同程度以上である。15g以上の正常果の収穫果重は,‘アスカルビー’と同等以上である(図3)。

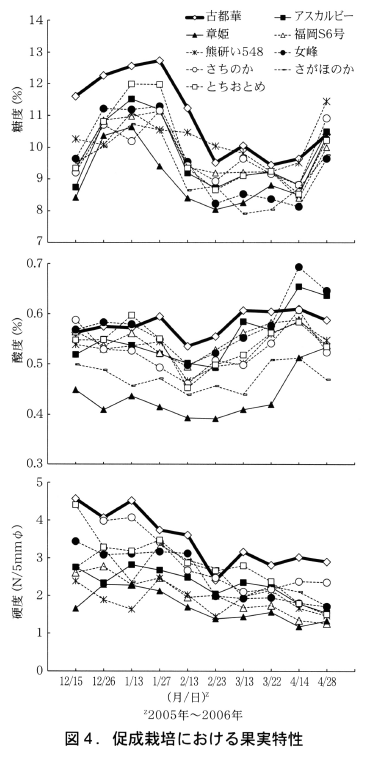

3)果実特性

果実糖度は,栽培全期間を通して高く推移する(図4)。特に,12月から1月は11%以上と顕著に高い。果実酸度は’アスカルビー’と比較して変動幅が小さく,全期間を通して‘章姫’より明らかに高い。果実硬度は,‘さちのか’,’さがほのか’および‘とちおとめ’とほぼ同等である。

4)生育特性

無仮植苗を用いた促成栽培における第1花房第1花開花日は11月上旬で,’アスカルビー’より2,3日早く,‘章姫’より約5日遅い。

草高と草丈は,収穫始期の12月上旬には‘アスカルビー’,‘章姫’とほぼ同等であるが,厳寒期の2月中旬には両品種より大きい。

花房長は約30cmであり,出蕾時のジベレリン処理効果は小さい。

5)二酸化炭素施用の効果

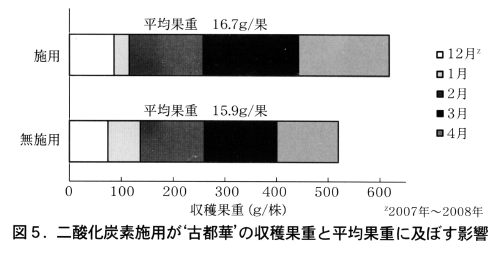

二酸化炭素施用効果は高く,約20%の増収をもたらし,平均果重も僅かに増加する(図5)。

4.病害抵抗性

1)萎黄病抵抗性

汚染圃場を用いた検定試験を2ヶ年実施した結果,発病度が抵抗性品種の‘アスカウェイブ’並びに‘はつくに’と比較して著しく大きく,罹病性品種の‘宝交早生’並びに‘麗紅’と比較して同程度もしくはやや小さかったことから,罹病性と判断される(表4)。

2)うどんこ病抵抗性

自然発生による検定試験を3ヶ年実施した結果,罹病性品種の’とよのか’より発病度はやや小さい傾向が認められたものの,発病株率は同程度であったことから,罹病性と判断される(表5)。

3)炭疽病抵抗性

病原菌接種による検定試験を2ヶ年実施した結果,罹病性品種の‘女峰’と発病度が同程度であり,枯死株率は大きかったことから,罹病性と判断される(表6)。

5.利用状況と今後の見通し

2011年度は,生産者数が1法人を含む75名で,作付面積が2.6haであった。

販売方法は,観光農園,庭先販売,直売所での販売,加工業者・小売店との直接取引および市場出荷と多様である。特に市場出荷においては,仲卸業者を通じた大手量販店との取引に加え,2011年度より奈良県農業協同組合が販路拡大に努めた結果,大阪市内を含む大阪府内の大手百貨店との取引を20t程度と小規模ながら開始し,高単価での販売を実現させている。

今後も,生産者流通関係者および、実需者と連携を図りながら,生産,販売および消費に関わる全ての人たちに喜びを感じてもらえるような販路の検索を続けたい。

なお,現在のところ,利用許諾は奈良県内のみを対象に実施しており,県外の生産者と事業者への利用許諾の開始時期は未定である。

2012年本誌既刊総目次

<12月号・2012年1月合併号>

§強い基盤づくりと提案型営業をめざして

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 原田 万佐夫

§水稲の湛水直播における異なる溶出タイプの肥効調節型肥料を用いた分げつの発生および生育の制御

秋田県農林水産技術センター

農業試験場 作物部

三浦 恒子

§自然・ふれあい・体験学習はみどりの村から

財団法人 美幌みどりの村振興公社

参与 広島 学

§2011年本誌既刊総目次

<2月号>

§「河内晩柑」における肥効調節型肥料の効果

熊本県農業研究センタ一天草農業研究所

楠田 理奈

§被覆肥料を利用した冬期出荷型イチジク栽培における省力化

静岡県農林技術研究所果樹研究センター

落葉果樹科

研究主幹 鎌田 憲昭

<3月号>

§コシヒ力リの全量基肥一括施肥栽培におけるLPコートSS100の施用量と胴割粒の関係

福井県農業試験場 生産環境部

土壌・環境研究グループ

研究員 細川幸一

§栽培現場で利用できる土壌中のホウ素の簡易分析法

鹿児島県農業開発総合センター 果樹部

環境研究室

室長 後藤 忍

<4月号>

§肥効調節型肥料の局所施用が露地パプリ力栽培の収量に及ぼす影響

山形県最上総合支庁産業経済部

農業技術普及課産地研究室

阿部 和広

§温暖化に対応する水稲ヒノヒ力リの基肥一発肥料の新配合

福岡県農業総合試験場 土壌・環境部

研究員 荒木 雅登

<5月号>

§無代かき移植・育苗箱全量施肥栽培による水質保全効果

滋賀県立大学 環境科学部

教授 金木 亮一

§北海道における秋まき小麦の栽培概要(前編)

北海道オホーツク総合振興局 産業振興部

網走農業改良普及センター 紋別支所

興部(おこっぺ)分室

専門普及指導員 佐藤 康司

<6月号>

§リン酸,力リの減肥が小ギクの収量・品質と土壌理化学性に及ぼす影響

沖縄県農業研究センター

比嘉 明美

§起生期土壌診断による秋まきコムギに対する窒素の施肥設計(後編)

北海道オホーツク総合振興局 産業振興部

網走農業改良普及センター 紋別支所

興部(おこっぺ)分室

専門普及指導員 佐藤 康司

§北海道産米「ゆめぴりか」のブランド化に向けて

北海道農政部食の安全推進局

技術普及課(研究連携グループ)

主査(研究) 後藤 英次

(前 北海道立総合研究機構農業研究本部 企画調整部 地域技術グループ)

<7月号>

§ニガウリにおける被覆燐硝安加里(エコロング424)の植穴施肥栽培

宮崎県総合農業試験場 土壌環境部

甲斐 憲郎

§北海道旭川市永山地区の黒大豆「黒い恋人®」の生産

北海道農政部食の安全推進局 技術普及課

主査(普及指導) 山本 正浩

(前 北海道上川総合振興局上川農業改良普及センター)

<8月号>

§様々な肥効調節型肥料を用いた40kgN/10a施肥が茶収量等に及ぼす影響

静岡県農林技術研究所 茶業研究センター

生産環境(土壌肥料)

主任研究員 松浦 英之

(現 静岡県農林技術研究所 土壌環境科 上席研究員)

§北海道水田発祥の地 高田万次郎 郷土の稲作に不朽の功績

大野文化財保護研究会

会長 木下 寿実夫

<9・10月号>

§社長就任挨拶

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役社長 大衡 一郎

§高温がイネに及ぼす影響と高品質米生産のための技術対策

秋田県立大学 生物資源科学部

教授 金田 吉弘

§寒冷地作物の高位平準化に向けた取り組み

東京農業大学 生産産業学部

網走寒冷地農場 副農場長

生物生産学科 准教授

伊藤 博武

<11月号>

§指定配合肥料による全量基肥施肥の施用時期実態と水稲の生育・収量への影響

~熊本県における普通期水稲栽培を例として~

熊本県農業研究センタ一 生産環境研究所

研究参事 松森 信

§施設園芸における養分状態と養分管理概念の新提案

-高度な施設園芸の三大要素はN,P,KではなくN,K,Caである?

豊橋技術科学大学

先端農業バイオリサーチセンター

三枝 正彦

熊崎 忠

<12月号>

§最近の日本におけるイネの超多収例と窒素の吸収利用

東北大学教養教育院

前 忠彦

§奈良県が育成したイチゴの良食味品種’古都華’

奈良県農業総合センター 研究開発部

総括研究員 西本 登志

§2012年本誌既刊総目次