第646号 2013(H25) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成25年1月

本号の内容

§機能商品で農業に貢献

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 平生 澄人

§コシヒ力リの5月半ばの適期田植と県下全域エコファーマー化の推進活動

福井県農業試験場

企画・指導部高度営農支援課

主任 倉田 源一郎

§「苗箱まかせ」の開発の狙いと普及について

ジェイカムアグリ株式会社

常勤顧問 佐藤 健

機能商品で農業に貢献

ジェイカムアグリ株式会社

取締役 平生 澄人

新年明けましておめでとうございます。

平成25年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様に一言ご挨拶を申し上げます。

昨年のわが国経済は,東日本大震災の復興需要などにより,経済活動等に穏やかな持ち直しの動きが見られたものの,慢性化したデフレ状態と円高の定着により輸出が低迷する中,欧州の金融危機にともなう信用不安などから,これまで世界経済を牽引してきた中国や新興国の成長が鈍化するなど不透明感が解消しない状況でした。

農業と肥料事業の環境も景気の影響を受け厳しい状況が続き,そのうえゲリラ豪雨や猛暑などの天候不順が追い打ちをかけた1年となりました。

このような厳しい環境の中,弊社も「農家のニーズにスピーディーに対応する会社」をモットーに合併して,3年が経過致しました。

農家の皆様の省力化と安定生産の需要に対応できる商品として生まれた「苗箱まかせ」は,これまで東北地方を中心にご愛顧いただいてまいりましたが,一昨年より,全国で試験展示圃を展開し省力化と安定生産に貢献する機能商品として高い評価をいただいています。

日本の農業の重要な課題として,担い手不足と就業人口の高齢化があることは周知のことでありますが,そのような中「苗箱まかせ」が高い評価をいただいていることは「農家のニーズにスピーディーに対応する会社」というモットーを掲げている弊社としては,喜ばしいことと思っております。

本年も厳しい事業環境が続くものと予想されますが,弊社は,日本の農業のために貢献できる会社を目指し,農家の皆様の需要に対応した商品開発,及び商品の安定供給を確実に行ってまいりたいと思っております。

皆様方にはこれからも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を深くお願い申し上げますとともに皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

コシヒ力リの5月半ばの適期田植と

県下全域エコファーマー化の推進活動

福井県農業試験場

企画・指導部高度営農支援課

主任 倉田 源一郎

1.はじめに

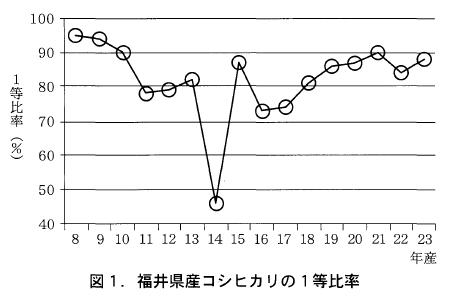

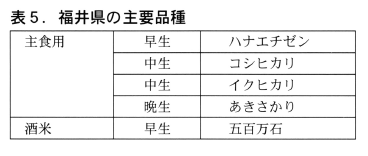

福井県は,全国一の生産量を誇る「コシヒカリ」を育成し,高品質で良食味米を産出する全国でも有数の米どころとして発展し,米は本県の農業産出額の7割を占める重要な品目となっている。しかし,10数年前から乳白米や胴割米が多発し食味も低下するなど,福井米の評価は大きく低下した。

そこで,平成21年3月に本県の農業の新たな方向性を定めた「ふくいの農業・農村再生計画」を策定した。その中で生産者・県・JAがともに評価が低下し食味も全国の平均程度に落ち込んだ福井米の現状を認識し,消費者の様々なニーズに応え,選ばれる福井米の復活を目指した米づくり対策を実施してきた。

具体的には,

○コシヒカリについて移植時期をゴールデンウィークから5月中旬に遅らせる「5月(さつき)半ばの適期田植」や直播栽培を全県的に推進

○安全安心な米を求める消費者のニーズに早急に応えるため,すべての品種を対象に化学肥料・農薬を削減するエコファーマー米の生産を県下全域で推進

などの品質向上対策を実施してきた。

2.コシヒカリ「5月(さつき)半ばの適期田植」推進活動

(1)平成13年から19年までの経過

登熟期間の高温による米の品質低下を防ぐため,平成13年からコシヒカリの遅植栽培を直播栽培も併せ推進を開始した。しかし,当時の田植時期の目安は5月10日前後で,特に平野部では登熟期の高温回避効果が十分現れず,さらに地力窒素発現によって生育前半で生育過剰になり倒伏するなど,栽培技術面で不安定な面があった。

その後,地力窒素発現を考慮した施肥指導など栽培面の問題は解決したが,遅植栽培を徹底させる推進上の決め手を欠いていたため遅植効果はあると理解されていても掛け声だけに終わり取組みは広まらなかった。

(2)JAの理解と協力

掛け声だけで終わっていた活動を実効力のある活動に変えるため,「ふくいの農業・農村再生計画」策定作業と並行して,JAとの協議を重ねた。

平成20年8月~10月にかけて,水田農業レベルアップ委員会(県庁,農林総合事務所,JA経済連,JAの実務担当レベル),福井県産米に係る検

討会(県とJAグループの上層レベル)において会合を重ね,JAグループの上層部の理解を得た。

その後,県やJA経済連の担当が県内各JAを数回巡回し,コシヒカリの適期田植推進について協議し,JA全体の理解と協力を確実に得た。

平成21年1月に,各JAの役員に対し「ふくいの農業・農村再生計画」(案)を示し,その中の「福井コシヒカリ復活プロジェクト」推進について具体的な実施内容を説明し理解を得た。

以上のような活動を経て,田植時期を5月15日以降とするコシヒカリの適期田植をJAと連携して推進する体制を整えた。

(3)企業への働きかけと農業者への周知

平成21年2月に「5月(さつき)半ばの適期田植」推進チラシやパネル,栽培マニュアルを作成した。3月には,兼業農家の県職員に対し自らの水田で適期田植実施を呼びかけた。

また,農家へのアンケートなどから,およそ4割の方が「田植休暇」の必要性を感じていることがわかった。そこで,4月に商工会議所,商工会連合会など企業の代表に適期田植の主旨について説明し,「田植休暇」の取得に理解を求めた。

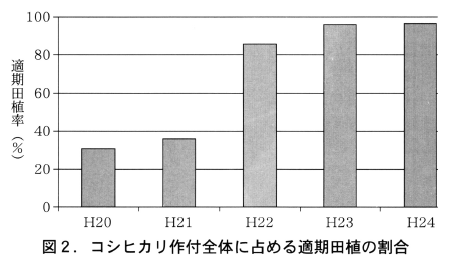

以上の取組みを進めた上で,平成21年産において,農林総合事務所がモデル実証圃を県下56カ所設置した。モデル実証圃の調査結果に基づき,適期田植による米の品質向上効果について,研修会や集落座談会等において報告し,適期田植の必要性や栽培上の留意点を農業者に説明した。

(4)県下一円への普及

以上のように推進してきた結果,平成22年産のコシヒカリについては,当初目標としていた適期田植率(直播を含む)60%を大きく上回り,86%の取組みとなった。22年は猛暑で雨が少なかったものの,適期田植の実施,栽培管理の徹底により,コシヒカリの1等米比率は全国第5位の85%となった。財団法人日本穀物検定協会における22年産の県産コシヒカリの食味ランキングは,6年ぶりに1ランク上がり「A」評価となった。

平成23年産コシヒカリでは,適期田植率は96%となった。田植が行われた5月中旬は気温が平年より高く経過し,田植後の活着は良好であった。8月上旬にコシヒカリの出穂期を迎え,中旬は秋雨前線の停滞による一時的な強い降雨があったが米の品質に大きな影響はなく,9月上旬には天候は回復して収穫作業は順調に行われた。コシヒカリの1等比率は89%となり,県下一斉による適期田植の取組みによる品質向上効果は確実なものとなった。

平成24年産におけるコシヒカリの適期田植率は97%と,適期田植の取組みは定着している。

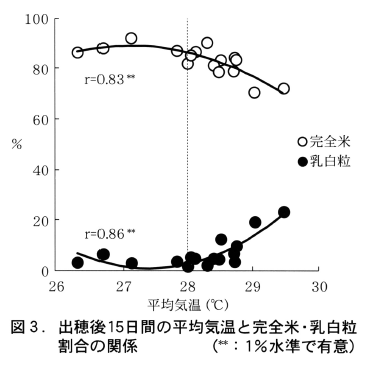

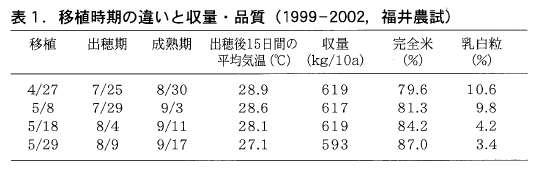

3.適期田植の品質向上効果と連休田植との生育の違い

本県産コシヒカリは,生育期間の気温の上昇とともに出穂期が早まり,高温登熟条件となって品質が低下した。農業試験場内の試験圃場において移植時期を変えて収量や品質を調査した結果,出穂後15日間の平均気温が28℃を上回ると,乳白粒の発生率が高まり,完全米の割合が低くなる傾向であった(図3)。

これに対して,移植時期を遅らせることによって出穂後15日間の平均気温は27.1~28.1℃と同等かあるいは低くなり乳白粒の発生は大きく減少し米の品質が向上することが認められた(表1)。

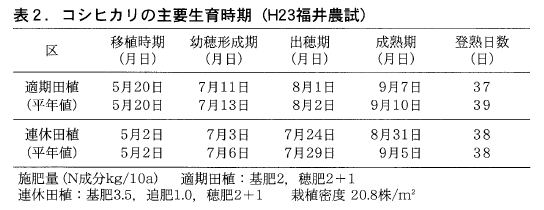

平成23年度に,農業試験場内の試験圃場において5月20日(適期田植)と5月2日(連休田植)に移植したコシヒカリの生育を比較した。平成23年は特に6月下旬から7月中旬にかけて気温が平年より高かった影響を受け,幼穂形成期は適期田植,連休田植ともに平年より2~3日早く,出穂期は,適期田植で平年より1日,連休田植で平年より5日早くなった。登熟日数は適期田植,連休田植ともに平年並であった。

適期田植と連休田植の移植時期は18日の差であったが,幼穂形成期では8日(平年値は7日),出穂期では8日(平年値は4日),成熟期では7日

(平年値は5日)の差となった(表2)。

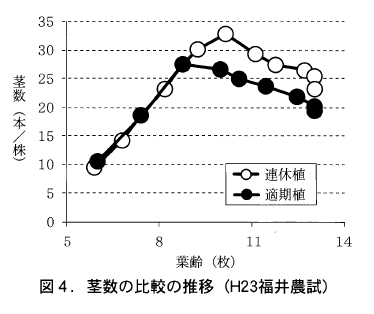

移植後の生育は,適期田植は連休田植より最高分げつ数が少なく,最終的な穂数も少なくなったが,有効茎歩合は同等であった(図4)。

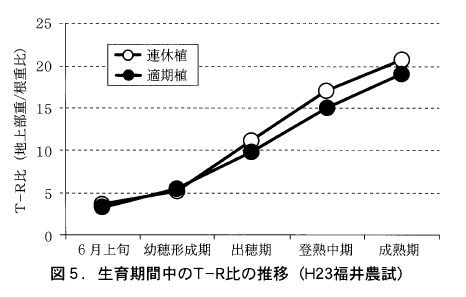

一方,生育時期ごとのT-R比(地上部重/根重比)を比較すると,適期田植は出穂期から成熟期にかけて連休田植よりも小さく経過した(図5)。

このことから,適期田植は従来の連休田植に比べ,最高分げつ期の茎数や穂数は少なくて稲体は小さいが,比較的高温や乾燥ストレスに強い稲体になっていると思われる。

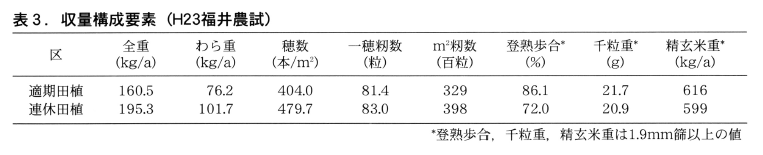

収量構成要素については,適期田植では乾物生産量が少ないため,全重やわら重は連休田植より少なくなった。

穂数も適期田植は少なく,本年は連休田植より㎡当たり籾数が7,000粒程度少なくなった。しかし,適期田植の登熟歩合は14%高く,千粒重も0.8g連休田植を上回り,その結果,適期田植の精玄米重は連休田植よりも高くなった。

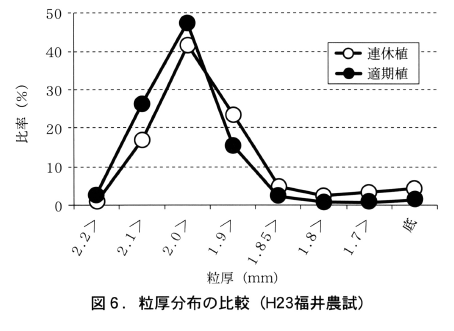

粒厚も適期田植が上回り,1.9mm以上の割合は連休田植が84.0%に対し適期田植は92.8%であった(図6)。

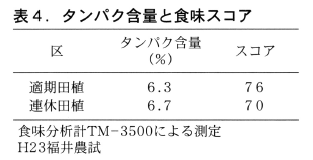

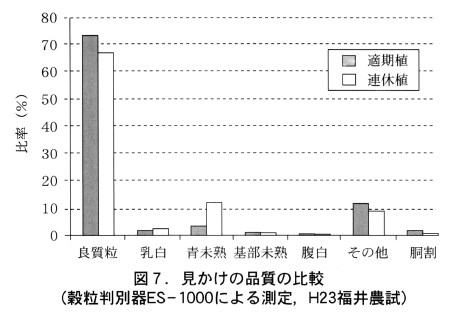

外観品質や食味スコアについても適期田植の方が優れていた(表4,図7)。

以上の結果から,適期田植は登熟期の高温回避による品質向上効果があり,県下一斉による本格的な実施となった平成22年以降もその効果が確認された。さらに,適期田植により登熟期の高温や乾燥に強く,全ての籾に養分が一層行き渡る稲体を作り上げ,米の品質を向上させる効果もあると考えられる。

4.県下全域エコファーマー化の推進

(1)エコファーマー米生産による福井米の評価向上

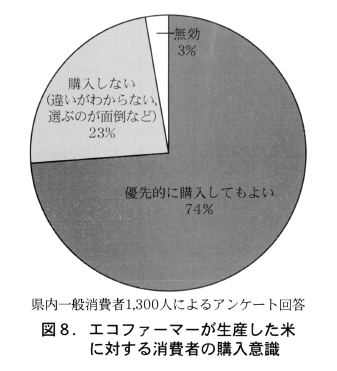

近年,食の安全・安心や環境保全に対する消費者の関心が高まっており,多くの消費者が環境に優しい米づくりを望んでいる。また,米の産地間競争が厳しくなる中で,米の主要な産地では化学合成資材の使用を減らす取組みを進めている。そこで,本県では平成21年3月に「ふくいのエコ農業推進計画」を策定し,平成25年度までにJAに出荷している全水稲農家のエコファーマー化を進め,消費者に「環境にやさしい米づくり」をアピールすることで,福井米の評価を高めていきたいと考えている。

エコファーマーとして認定されるには,①土づくり,②化学合成農薬を2割以上低減,③化学肥料を2割以上低減,の3つに取り組む栽培計画を作成することが求められる。

土づくりについては,稲わらや堆肥,緑肥を利用する技術が中心となる。化学合成農薬の低減については,どの農薬を減らすか地域の栽培環境によって違ってくるが,温湯消毒等による種子消毒や畦畔の機械除草等が中心となる。

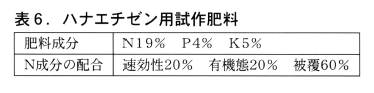

化学肥料の低減について,本県では7割以上の水田で基肥一発肥料を側条施肥で施用しており,この技術区分で取り組める技術は,有機質肥料施肥技術となる。そこで,基肥一発肥料が広く普及している現状を踏まえ,県下全域エコファーマー化を迅速に進めるため有機質を2割含有した基肥一発肥料を開発することになった。県下全域対象であることから,本県のすべての主要品種に応じて,しかも移植と直播(H24,3,294ha,実施率12%)の栽培法に合わせて肥料銘柄をそろえることとした。肥料現地適応性試験を平成21 年度から実施し,エコファーマー用基肥一発肥料(エコ肥料)の選定を進めた。

(2)移植用ハナエチゼン用エコ肥料の開発

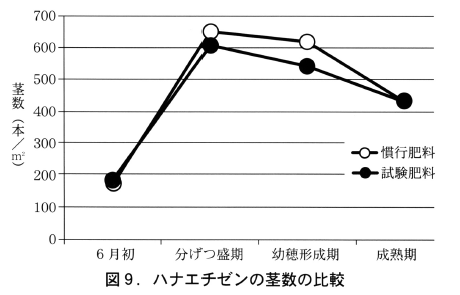

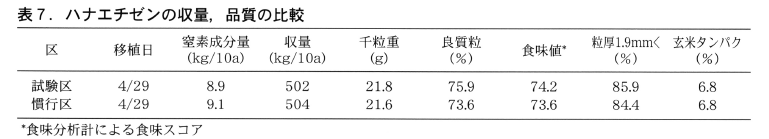

平成22年度においてハナエチゼン用エコ肥料を試作し現地7カ所で肥料現地適応性試験を実施した。慣行区では県内で現在使用されているハナエチゼン用基肥一発肥料を使用した(表6)。

生育期間における茎数は,試験肥料が分げつ盛期や幼穂形成期で少なかった(図9)。しかし,試験肥料は有効茎歩合が高まり,成熟期の穂数は同等であった。

試験結果は,試験肥料の収量や食味値は慣行肥料と同等であった(表7)。良質粒は試験肥料がやや勝った。全体に,試験肥料は慣行肥料と同等であると判断した。

この試験肥料は「エコハナ早生」として商品化され,現地への普及に努めている。

(3)移植用コシヒカリ用工コ肥料の開発

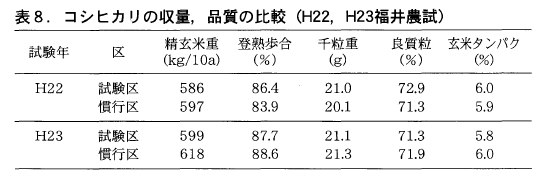

移植コシヒカリ用エコ肥料についても平成22年度から開発に取り組んだ。ハナエチゼンと同様に肥料現地適応試験を実施し,慣行肥料と同等であることを確認した(表8)。

この試験肥料は「エコLPコシ大名」として商品化され,現地への普及に努めている。

現在は直播栽培用基肥一発肥料を中心に試験を実施しており,24年度中に肥料選定を終える計画である。

5.福井米の一層の品質向上に向けて

以上の対策の他にも,JAに集荷される平成25年産米から食味検査に基づいた区分集荷を県内全域で実施することとしており,24年産米については,23年度に区分集荷体制の整備を終えた所から先行実施している。

前述のとおり,コシヒカリの適期田植の取組効果は十分現れている。エコ肥料を普及させた25年産以降においてもこの効果を発揮できるように対策を講じる予定である。適期田植と区分集荷の実施,エコ肥料の普及により,福井米の一層の品質向上とイメージアップを図り,福井米の販売力強化を図りたいと考えている。

「苗箱まかせ」の開発の狙いと普及について

ジェイカムアグリ株式会社

常勤顧問 佐藤 健

1.はじめに

日本の農業の歴史を紐解くと,新しい資材や機材が農法を進歩させてきたといえる。水稲作での具体例として,牛馬から耕運機やトラクターへ,育苗では油紙から農業用ビニールヘ,人手での田植えから田植え機へ,人手での除草作業から除草剤散布での処理ヘ,収穫作業は人手での刈り取りと天日乾燥からコンパイン刈り取り後に燃料使用での強制乾燥などへと,まさに農業従事者の労働負荷を小さくした進歩でもある。

このような農法の変化の中で,肥料は単肥使用からチッソ,燐酸,カリの成分が一粒の中に均一に含まれる化成肥料ヘ,更には肥効期間を長くした緩効性肥料(IBDU,CDU,UFなど)へと進化し,今日的には肥料の粒を樹脂で被覆することにより作物の生育に適合する養分供給を自在にできる肥効調節型肥料へと技術革新がなされている。

このように機能性の高い資材や機材の出現により,農家の作業負荷の軽減や省力化がなされるのみならず,収量の安定化,品質の向上なども併せてなしえている例が多い。これらの資材や機材の開発の動機付けは,農家の作業改善要望や農産物の収量向上や品質向上へのチャレンジ精神に負うところが大きいといえる。ここで紹介する「苗箱まかせ」も上記のような背景の中で生まれたものである。

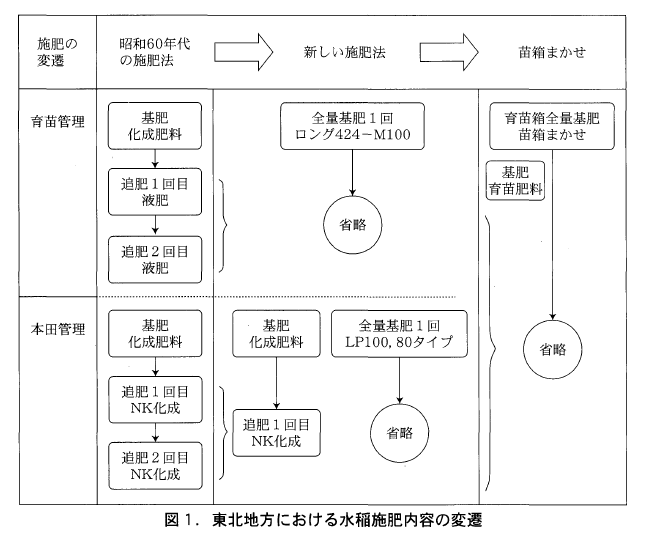

2.昭和60年当時の水稲施肥体系

筆者が肥料関係の仕事に従事したのは,昭和60年にチッソ旭肥料(株)東北支店の宮城県担当のセールスマンから始まった。当時,宮城県ではササニシキが主力品種で作付け率は約80%と高く,慣行栽培の施肥基準は次のようであった。

(1)育苗時の施肥管理

基肥は化成肥料をN1.5g/箱,追肥は1回当たり19を15,25日後に計2回施肥する。育苗法はハウス中苗で育苗日数は35日を基準とする。追肥の肥料は,追肥専用の液肥または硫安溶解液などを使用する。

問題としては,追肥として使用する液肥の希釈倍率の間違いによる肥料焼けや散布ムラなどの発生が認められ,当時農協は育苗指導会を実施していた。

(2)本田における施肥管理

本田では基肥量をN4.8kg/10a,追肥量をN合計量で1~3kg/10a,追肥回数は1~3回とする。追肥はNK化成で,施肥時期は減分期追肥,開花後追肥などが主体であった。

問題としては,特に追肥の施肥時期と施肥量の判断が難しいことである。このため県が指導基準を毎年発表し普及所や農協の指導員が忙しく現地指導会(畦道指導会)を実施していた。

3.新しい施肥法の登場

水稲主体の農家経営から受託などによる規模拡大や複合経営が進み農家の労働配分が必要となり,省力化資材の需要が徐々に高まった。緩効性肥料(IB)やコーティング肥料(ロング,LPコートなど)の実用化研究が進展して東北地方では新しい施肥法の本格的な普及が昭和62年頃から始まった。

(1)育苗時の施肥管理

コーティング肥料のロング424-M100を苗箱当り50g併用する施肥法により,育苗期間(35日)にロングからの窒素溶出は2gN/箱(溶出率約30%)となり,苗体のN濃度が4%以上の適正養分を確保できる健苗が生産できた1~3)。残りの肥料分は,本田移植後に溶出し活着を促進する効果があるという農家の声が多かった。

(2)本田における施肥管理

東北地方では,複数回の追肥が主流であったが,追肥を省力化する施肥法として,山形県の田中信幸氏がLPコート70タイプを活用した「早期

穂肥1回施肥法」を考案した。この施肥法は出穂の30~40目前にLPコートを施用するものであり,省力的追肥法として普及した4)。青森県では深層追肥がLPコート40タイプへ,宮城県では40,70タイプが普及した。更に,省力型施肥法として,追肥一回施肥法から全量基肥一団施肥法へと施肥技術の進歩がみられている5~8)。

全量基肥一回施肥法は追肥が省略できる画期的な施肥技術であり,稲の養分吸収パターンに合致するような養分溶出がコーティング肥料でできるからであり,肥効調節型肥料と言われるゆえんでもある。全国(東北地方)での現在の普及率は約40%程度と推察されている。

4.苗箱施肥開発の動機づけ

(1)背景

昭和60年に宮城県担当になった筆者は,上述の育苗関係でコーティング肥料を施用する「育苗一発施肥Jの開発に力を注ぎ,施肥技術として宮城県の指導基準となり且つ他社とのタイアップにより専用肥料化もできた。この施肥技術は全農推奨の寒冷地での健苗育成技術として東北他県にも普及拡大した1)。

本田施肥関係では,昭和62年に東北で最初に本田基肥一団施肥体系を技術的に完成させ普及を開始したのが岩手県である5)。化成肥料とLPコート100タイプをブレンドした「エルピー505(15-20-15)」であり,くみあい肥料よりテレビコマシャールを行うという華々しいデビューであった。この肥料は,その頃普及が始まった側条施肥田植え機にも対応できるものであった。

(2)有効茎歩合の高い稲作りとの出会い

当時,宮城県はササニシキが主品種で,倒伏させずに多収穫をなしうるかの栽培技術を熱心に追求していた。その中で,宮城県北部の志波姫町農協(現在,JA栗っこ)は特に熱心で,全量一等米出荷を実現していた。その基本は有効茎歩合の高い稲作りであり,無効茎を作らない方法として深水管理や分げつを抑制する薬剤の散布などを積極的に活用していた。

また,東北大学農学部作物学研究室の故星川清親教授が「への字農法」を多収穫施肥技術として推奨していた。この農法は稲の生育に合わせて追肥を小まめに行う多数回施肥であるが,施肥労力が大変で本格的な普及技術にはなりえなかった。

しかし,無効茎発生を抑える手法として,作物の生育に合わせて肥料分を適量供給するという点はコーティング肥料の施肥技術の開発に大変参考となった。

(3)農家の要望

宮城県名取市の大友氏より,育苗箱にロングを50g/箱施用する効果は大きいので,施用量を500g以上にして側条肥料を省略できないかとの問いがあった。当時大友氏は側条田植え機を導入していたので,田植え時に育苗箱と肥料を水田に同時に運び込むのは負担の大きい作業であり,且つ多湿時や降雨時の肥料固結発生にも苦労していた。

(4)実用化の確認試験

大友氏の問いを農家需要と受け止めた筆者は,まず当時販売を開始したシグモイドタイプで予備試験を行い,可能性を確認した。苗箱に多量に施肥して肥料焼けを起こすことなく苗が育つには,肥料の初期溶出が極度に小さいことが必須条件であったが,当時の研究所のパイロットでの製造品は苗箱施肥に耐え得るものであった。研究所の試作品で確認試験を繰り返した後に実用化試験に入り,東北大学農学部の川渡農場の佐藤徳男技官9)や秋田県農業試験場大潟分場の金田吉弘氏(現秋田県立大学教授)に提案した(図1)。特に,金田氏は不耕起栽培の施肥改善として積極的に取り上げ,農家の研究会(0-LISA)との連携で実用化の確認と施肥の体系化及び基礎となる肥料効果を明確にまとめあげている10)。

(5)苗箱施肥の本格的な普及

秋田県大潟村で不耕起栽培に取り組んでいた農家のグループ(0-LISA研究会)と金田吉弘氏らの実用化試験が数年間実施され,平成4年(1992年)に4トン(現在のN400-100)の初販売となった。また,大潟村農協は一般の代掻き水田への適用試験を実施し,追肥省略型の省力施肥法としての評価を獲得していった。大潟村の農家の平均栽培面積は約15haで春先のプロードキャスターでの散布,夏季の炎天下での追肥作業は大変な苦労をともなっていたので,苗箱施肥は農家から高い評価をえた。さらに肥料コストや収量の安定性も好評価を受け,現在大潟村での普及率は約60%程度と言われている。

東北地方で最初に県の施肥基準に採択されたのが秋田県であり,更に東北の他県でも評価され現在の普及に繋がっている。また,秋田県から省力化施肥技術として国に申請されて農水省の推奨施肥法としても採択されている。

5.苗箱施肥の内容と特徴

(1)苗箱まかせによる育苗箱全量施肥法の基本

有効茎歩合の高い稲で安定収量と高品質の確保,同時に施肥の省力化が図れる施肥技術として筆者が考案した苗箱施肥の基本的な考え方は以下のとおりである。

①育苗期間内に溶出肥料が過大とならない

苗の徒長は本田への移植時に不都合を生じるので,苗箱まかせの初期溶出量は,育苗に必要とする極少量に抑える必要がある。抑制期間はタイプにより違いがあるが30日から45日程度となっている。

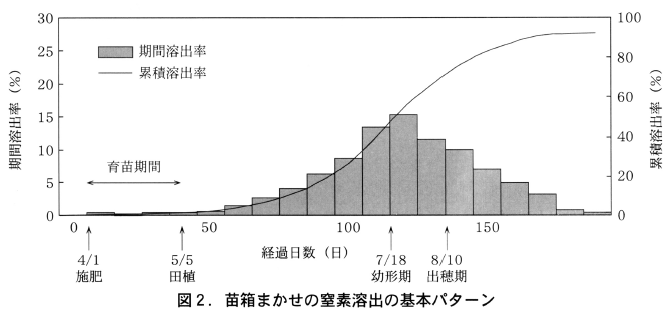

②本田移植後のN溶出パターンが水稲の生育に適合する

本田移植後の苗は地力Nと苗箱まかせから溶出するNで生育するが,最高分げつ頃までは溶出量が過大にならないようにして,茎数を少なめにコントロールして有効穂数を確保する。次いで幼穂形成期から出穂期頃までは溶出量を高めに推移させて稲体養分を高めるようにし,出穂後以降は溶出量を徐々に低下させる。実際苗箱まかせからの窒素溶出率は水稲の生育ステージとよく一致している(図2)。

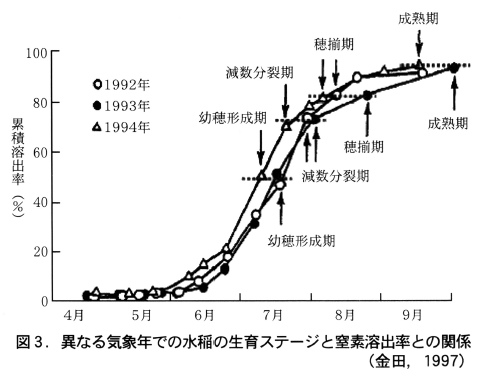

(2)気象変動に応じた生育とN溶出パターン

毎年の気象変動がある中で,苗箱まかせの溶出と生育パターンが一致するかの懸念がある。生育ステージに養分供給がマッチしないと稲の生育が乱れ,目的の収穫量になりえない。金田らは1992年から3年連続での確認試験を実施し,気象が経年変化しでも生育ステージとN溶出率がよく一致することを確認している(図3)。

(3)苗箱まかせのN施肥量

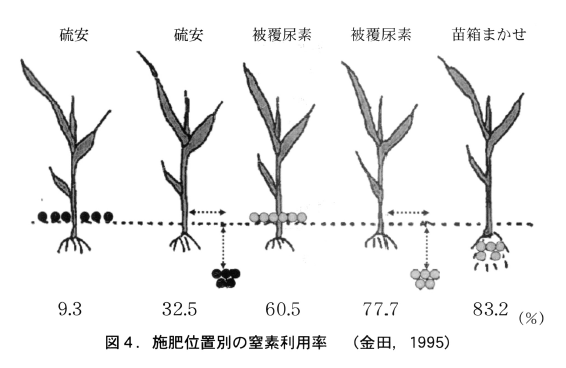

苗箱施肥は根元に接触した施肥であるため溶出したN成分の利用率が高くなる(図4)。したがって,苗箱施肥の場合,慣行施肥との対比では減肥が必須である。減肥の目安は,慣行施肥のN成分合計量に対して,化成肥料主体の場合は30~40%程度,緩効性肥料を使用している場合は10~20%程度とされている。

(4)苗箱まかせの施肥位置

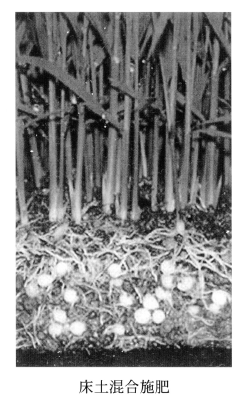

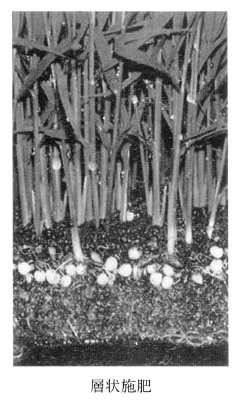

苗箱施肥は苗箱まかせの施肥位置によって次のように区分される。

①床土混合施肥:床士に苗箱まかせを混合し,その上に播種する

②層状施肥:種籾下:床土⇒苗箱まかせ⇒潅水⇒種籾⇒覆土

種籾上:床土⇒潅水⇒種籾⇒苗箱まかせ⇒覆土

箱底:苗箱まかせ⇒床土⇒潅水⇒種籾⇒覆土

層状施肥専用の施肥機は現在農機メーカー数社より販売されている

(5)苗箱施肥の留意点

育苗管理では,春季の育苗であるため天気の変動が比較的大きいので,ハウス内温度を適正にする,苗箱の床土の乾燥を防止する管理が特に大事である。その他の管理上の注意点は慣行育苗と同じである。

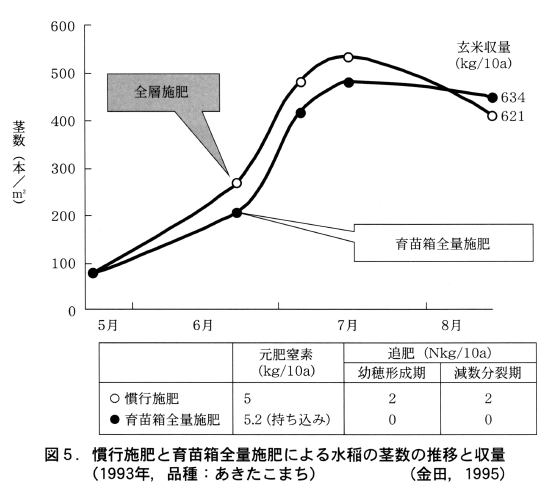

本田管理では,生育前半に肥効が過剰にならないように施肥量を抑え目にすることが大切である。苗箱施肥の場合,最高分げつ期の茎数は慣行施肥よりも20~30%程度少なく推移するが,有効茎歩合が高いので追肥はしないことが肝心である(図5)。

6.まとめ

日本の水稲作は農家の複合経営や大規模化,ならびに就農者の高齢化などから省力化(小力化)が求められ続けてきたが,これに応えられる資材としてコーティング肥料の貢献度は高いといえる。特に肥料散布は,農作業の中でも労働負荷の高く,天候にも左右され暑い時期には歯を食いしばっての辛い作業でもある。コーティング肥料の登場により,肥料散布団数を減らし安定的な品質と収量が確保できるので,現在では日本の水田の約40%でこれらの肥料が活用されている。

本稿で紹介した苗箱施肥は農家の需要に基づき,メーカーの積極的な製品開発,大学,試験場などの新施肥技術体系作り,系統組織(全農,経済連,農協)の新資材の積極的な活用などが相俟って普及拡大しているといえる。

苗箱施肥は東北地方で生まれ育った施肥技術であり東北各県での普及が先行しているが,省力性,収量および品質の安定性などが評価されて日本全体に普及拡大している。更に,各地方に適合するN溶出タイプを新規に上市しているので今後普及が加速するものと期待している。

引用文献

1)全農肥料農薬部肥料技術普及課:

(硝酸系被覆肥料)ロングの育苗箱施用による健苗育成試験試験成績書(1992)

2)チッソ旭肥料東北支店:

東北地方でのロング施用による水稲無追肥育苗法の普及状況その1,農業と科学,10~15(1992)

3)チッソ旭肥料東北支店:

東北地方でのロング施用による水稲無追肥育苗法の普及状況その2,農業と科学,7~14(1992)

4)田中信幸:

水稲に対する被覆肥料を利用した省力的追肥法,山形農試研究報20,31~48(1985)

5)新毛晴夫,島津了司,宮下慶一郎,小管裕明:

被覆尿素を利用した全量基肥一団施肥技術稲作の収量,東北農業研究40号, 73~74(1987)

6)上野正夫:

水稲に対する緩効性被覆肥料(LP100,LP-S100)を利用した全量基肥施肥技術,その1,理想的窒素吸収パターンとシミュレーションについて,農業と科学11 月号,6~8(1990)

7)上野正夫:

水稲に対する緩効性被覆肥料(LP100 ,LP-S100)を利用した全量基肥施肥技術,その2,理想的窒素吸収パターンとシミュレーションについて,農業と科学12 月号,1~4(1990)

8)愛知県農業技術課農業総合試験場:

水稲の全量基肥施肥法の手引き,普及指導部資料No.198 1~2(1991)

9)佐藤徳雄,渋谷暁一:

全量床土施肥による水稲の省力施肥栽培について,作物学会東北支部報No34(1991)

10)金田吉弘,粟崎弘利,村井隆:

肥効調節型肥料を用いた育苗箱全量施肥法による水稲不耕起移植栽培,土肥誌65,385~391(1994)