第648号 2013(H25) .03発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成25年3月

本号の内容

§夏秋果菜類の土壌病害を回避するための超低コスト栽培システムの開発

岐阜県中山間農業研究所 中津川支所

専門研究員 熊崎 晃

§「苗箱まかせ」施用時の育苗培土窒素量が苗質に及ぼす影響

山口県農林総合技術センター

内山 亜希

夏秋果菜類の土壌病害を回避するための

超低コスト栽培システムの開発

岐阜県中山間農業研究所 中津川支所

専門研究員 熊崎 晃

1.はじめに

当地域における夏秋トマト,ナス生産はその歴史も古く,産地では土壌病害の蔓延に苦しんできました。通常の養液栽培システムを導入すればその解決は容易ですが,現在のトマト,ナス産地では担い手が高齢で栽培面積が小規模であることが多く,既存の生産者への導入には向きません。そこで,既存の生産者が導入できる栽培システムとなるように,①土壌病害がほとんど出ない,②土耕栽培並みの収量が確保できる,③導入経費が安価である,を目標に当システムの開発を行いました。

現地試験を含め,夏秋ナスにおいて良好な結果が得られていますので,ナスを中心に成果を紹介します。

当所では,本栽培システムをその特徴から「独立袋栽培」と呼称することとしました。

なお,本研究は農林水産省の実用技術開発事業で当所,国立大学法人岐阜大学,揖斐川工業株式会社の共同研究として2010年~2012年に取り組んでいます。

2.給排水システム

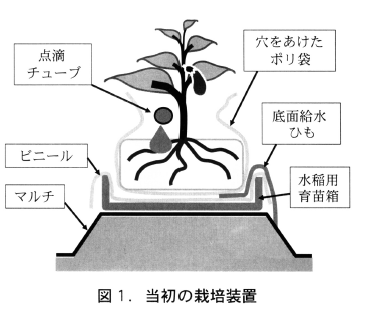

コスト的に安く,確実な給排水が可能で圃場からの病原菌の汚染を受けにくい栽培装置の開発を行いました。当初は,図1に示したような装置を用いて底面給水ひもの毛管現象により安定した排水を期待しましたが,生育後半になるとひもに藻が着生し,十分な排水が行われませんでした。

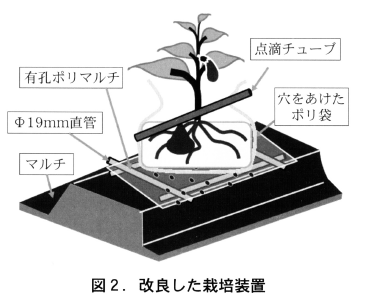

そこで,図2に示した改良型の栽培装置を用いたところ良好な生育を得ることが出来ました。本装置については横に渡す直管パイプが必要ないのではとのご意見を頂くことがありますが,株ごとの水の行き来を妨げ,株の独立性を確保することにより,土壌病害が発生した場合の隣の株への伝染を防ぐことに有効であると考えます。

この栽培装置を用いて,2011年,2012年と2カ年にわたりトマト980株,ナス265株を青枯れ病の重度の汚染圃場で栽培したところ,トマト3株で,罹病がみられたものの,発病株も非常に少なく,隣の株への伝染は抑制されており,十分な発病抑制効果が認められました。

3.省力的施肥技術

本栽培システムの開発においては,超低コストを実現するために液肥の混入機を使用せず,置き肥による施肥を行うことが,開発の目標でもありました。

この目標を達成するために,肥効調節型肥料であるロングトータル,ロングショウカルを主体として,エコカリコートを組み合わせることとしました。この場合,各成分の比率,施肥のタイミング,温度条件による溶出のスピード,効果的な溶出を確保できる追肥の方法などが課題でした。

溶出に直接かかわる培地温度ですが,肥効が課題となる定植から9月中旬までを見ると26.5℃と25℃よりはやや高く,実際の肥料の溶出も25℃での想定よりやや早い溶出となっていました。

追肥については,当初,培地の表面に置くのみの方法で行っていましたが,降雨などにより肥料が培地外に流出したり,培地との接触面積が少なく安定した肥効が確保できなかったりするのでは,といった懸念がありました。

そこで,追肥の置き方について,

①培地表面に直接置く,

②少量の培地と混ぜて培地表面に置く,

③追肥のたびに移植小手により培地を割り,その割れ目に追肥を行う,

④培地にあらかじめ円筒形の固形物を差し込んでおき,追肥の時にそれを抜き取り,出来た穴に施肥を行う,

の4つの方法で溶出の比較を行いました。結果,②の少量の培地と混ぜて培地表面に置く方法で最も安定した溶出を得られましたが,①培地表面に置く方法と大きな差がみられず,作業性の面から追肥は培地表面に直接置く方法としました。ただし,降雨などによる肥料の培地外への散逸を防ぐために,定植時に培地表面をすり鉢状にし,そこに追肥をすることとしました。

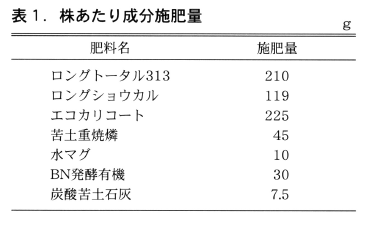

ナスに対する成分施肥量に関しては,前述の肥料以外に表1に掲げた肥料を組み合わせることにより良好な生育を確認しています。

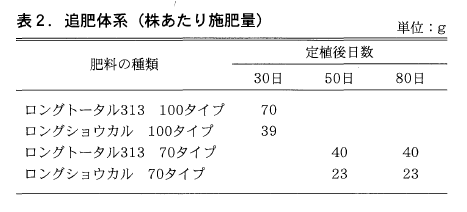

追肥のタイミングに関しては,成分供給量を収穫開始期から収穫最盛期にかけ徐々に増やして行き,収穫最盛期は出来るだけその量を維持することを目標としてその施肥設計を行い,実際の溶出量調査の結果を加味して,表2に示した肥効タイプと追肥日で実施した結果,良好な生育が得られています。

4.培地の開発

培地の開発は,軽量であること,低コストであること,十分な生育が確保されることを目標に培地量とその組成について検討を行いました。

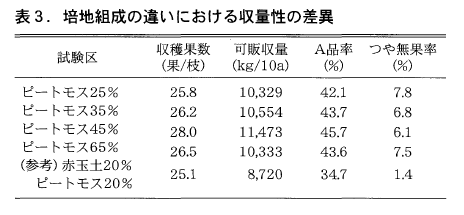

培地組成に関しては,赤玉土が入ると大きく生育が抑制され,ピートモスを主体(45~65%)としてパーライト,バーミキュライトなどを混合したものが,生育良好で(表3),軽量,コストの面からも有望でした。

培地量は,10,7.5,5リットル/株で比較を行いましたが,試験区間で大きな差がみられず,5リットル/株でも十分な収量性が得られたため,適正培地量は5リットル/株としました。

5.培地の運用

本システムにおいては,栽培装置を大きく簡略化したため,全体の経費に対して培地経費の占める割合が大きくなっています。その経費を圧縮するためには培地を複数年使うことが効果的であり,そのための検討を行いました。

病害抑制のために培地を低濃度エタノールによる還元土壌消毒を行いました。育苗ハウスの苗の保温用トンネルを利用し,保温状態で処理を行うことにより,効果的な消毒が出来,処理後の培地からは病原菌は検出されませんでした。

また,培地の物理性変化について,岐車大学の研究により有効保水量が減少することが指摘されていますが,給水回数の増加により対応が可能と考え,3カ年にわたる培地連用の試験を行いました。連用培地における病害の発生はほとんど見られず,良好な生育を示しており,3ヵ年程度の連用は可能であると判断しています。

6.現地試験

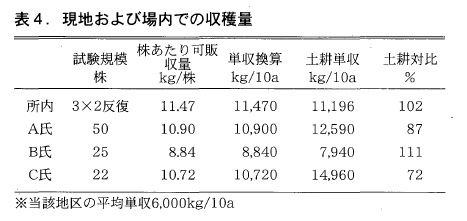

当所内の結果では土耕栽培と遜色ない収量性が得られたため(表4),2011年3戸,2012年4戸のナス農家で現地試験を行いました。

現地試験に関しては,当栽培システム利用上の課題の摘出とその対応策を探ることを目的として行いました。2011年度は3戸中2戸で「独立袋栽培」の収量が対照である土耕栽培を下回る結果になりましたが,表4に示すとおり,これは実施農家の土耕の栽培技術が高いためであり,土耕栽培の単収がやや低い農家では「独立袋栽培」の方が単収は高かったこと,どの農家においても,当地区の平均的な収量を大きく上回っていることなどから,「独立袋栽培」でも十分な収量性が確保できると判断しています。

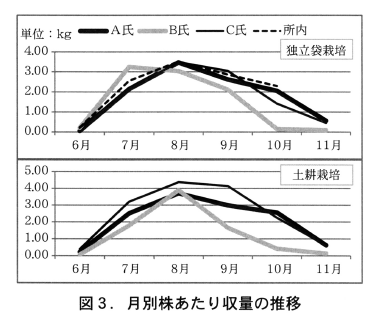

さらには,その月別出荷量を比べてみると,土耕栽培における出荷が生産者ごとにばらつきが大きいのに対して,「独立袋栽培」における生産者ごとのばらつきは小さく(図3),技術レベルや圃場の良否の影響が少ないことがうかがえます。このことは,新規栽培者のように技術レベルが低い農家や圃場の土壌条件の悪い農家でも,ある程度の収量性を確保できることを示唆しています。

また,現地試験は病害の汚染圃場でも行われましたが,枯死株は発生しておらず,高い病害抑制効果を示しました。

7.まとめ

これまでの結果では「独立袋栽培」は高い土壌病害の抑制効果を示すとともに,土耕栽培に近い収量を上げることが出来ました。また,2年目以降,圃場準備,圃場の片づけを省略出来たり,定植が軽作業化できるなどの省力化も可能となりました。

「独立袋栽培」ではこれまでのような圃場の輪作の必要がなくなるため,複数の圃場が準備できないためにナスの作付を中止したり,新規の就農をためらったりすることが無くなり,生産者の増加につながる技術であると考えています。

「夏秋ナス独立袋栽培研究会」を発足させ,2カ年にわたって生産者のみなさんと一緒に現地試験に取り組み,ご意見をうかがってきましたが,同一圃場でナスの安定した生産が出来ることに大きな魅力を感じていらっしゃるようです。

本栽培システムは,現在土耕栽培での生産がうまくいっている農家に取り入れて頂くものではありませんが,土壌病害で困っている農家,ナス栽培に適する圃場が確保できない農家には取り入れて頂く価値のある技術になったと思います。

今後,栽培マニュアルの策定などを進め,次年度からは本格的な現地展開を進めていきます。

「苗箱まかせ」施用時の育苗培土窒素量が苗室に及ぼす影響

山口県農林総合技術センター

内山 亜希

1.はじめに

育苗時において,水稲の生育期間中に必要な窒素を全量基肥として施用する専用肥料「苗箱まかせ」の利用は,追肥労力や窒素施肥量の削減が可能となる省力・低コスト技術として期待されている。しかし,麦跡水稲栽培のように育苗時期が高温となる場合は,育苗箱内で肥料中の窒素成分が溶出し,苗の徒長や生育ムラ等を生じることが問題となっている。

そこで,苗箱まかせを施用して育苗した場合でも苗の徒長や生育ムラが少ない,より安定した育苗法を確立するため,育苗培土に含まれる窒素成分量や水管理など,育苗方法の違いが苗質に及ぼす影響について検討したので,その概要を紹介する。

2.試験方法

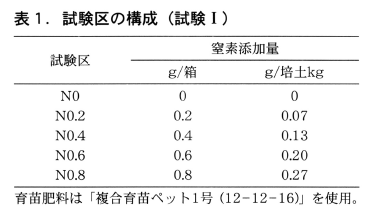

試験Ⅰ 温室での育苗試験

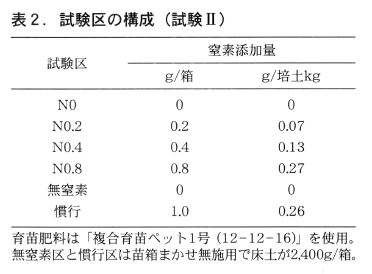

床土および覆土には無肥料の粒状培土をそれぞれ箱当たり1500gずつ用い,その間にシグモイド100タイプと60タイプを7:3で配合した苗箱まかせ(N400-100B30)を1箱当たり900g施用した。肥料は育苗用肥料「複合ペレット1号(N-P-K=12-12-16)」を床土と覆土に添加し,窒素成分で箱当たり0g,0.2g,0.4g,0.6g,0.8gとなるように,5水準の試験区を設けた(表1)。

供試品種はヒノヒカリとし,播種は4月18日,播種量は乾籾換算で箱当たり120gとした。播種後,出芽までは電熱育苗器で加温し,緑化および硬化期間である4月22日から5月9日までは交配温室内において,6月中下旬頃の気温に相当する昼温28℃,夜温19℃程度となるよう管理した。

苗質調査は,播種後21日の5月10日に行った。各区2箱から採取した苗の草丈,葉齢,乾物重,窒素濃度,窒素吸収量(乾物重×窒素濃度),および苗のルートマット強度を測定した。苗強度は,箱内のほぼ中央部から10cm四方のブロックを各区2箱から2つずつ切り取り,箱の長辺方向に引いたときの最大引張力をデジタルフォースゲージを用いて測定した(図1)。

試験Ⅱ 露地条件での育苗試験

(1)窒素添加量が苗質に及ぼす影響

試験Ⅰと同様の粒状培土と苗箱まかせ(N400-100B30)を用い,床土と覆土への育苗用複合ペレット1号の窒素添加量は,箱当たり0g,0.2g,0.4g,0.8gの4水準とした。なお,対照として苗箱まかせと複合ペレット1号を共に施用しない無窒素区と,一般に使用されている粒状培土の窒素量に相当する複合ペレット1号のみ箱当たり窒素1g添加した慣行区を設けた(表2)。床土と覆土の量は試験Ⅰと同様であるが,苗箱まかせを施用しない無窒素区と慣行区については床土を2,400gとした。供試品種はヒノヒカリで,播種は6月6日に実施し,播種量は乾籾換算で箱当たり120gとした。播種後出芽までは電熱育苗器で加温,緑化及び硬化は露地条件で育苗した。苗質調査は,試験Ⅰと同様の方法で,播種後17日の6月24日に行った。

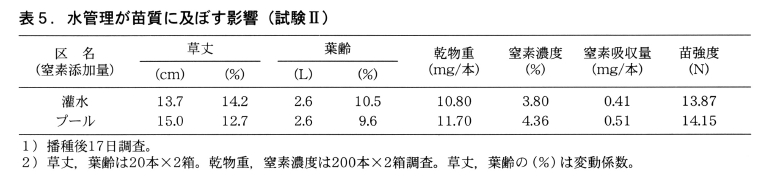

(2)水管理が苗質に及ぼす影響

6月6日に播種した(1)のN0区と無窒素区の苗を用いて,培土の乾燥状態に応じて適宜灌水する灌水区と,ビニールシートを用いて簡易水槽(プール)を作り,湛水状態で管理するプール区を設置した。苗質調査は,試験Ⅰと同様の方法で,播種後17日の6月24日に行った。

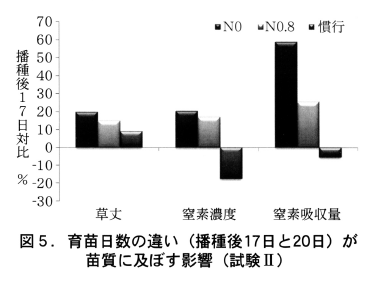

(3)育苗日数が苗質に及ぼす影響

6月6日に播種した(1)のN0区,N0.8区および慣行区の苗を用いて,播種後20日まで育苗日数を延長した後,苗質調査を実施した。

3.試験結果

試験Ⅰ 温室での育苗試験

(1)生育経過

温室内の気温は,昼温28℃,夜温19℃程度で推移した。

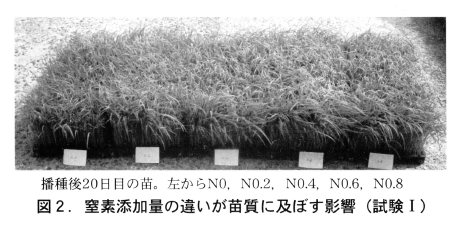

出芽の良否や早晩に区間差はなかった。草丈は全ての区で温室入庫後1週間頃から急激に伸長し,徒長気味の生育となった。培土への窒素添加量が多いほど草丈は長くなる傾向にあったが,その差は小さく,葉色の差は認められなかった。なお,いずれの試験区においても箱内での生育のばらつきは確認されなかった(図2)。

(2)苗質調査結果

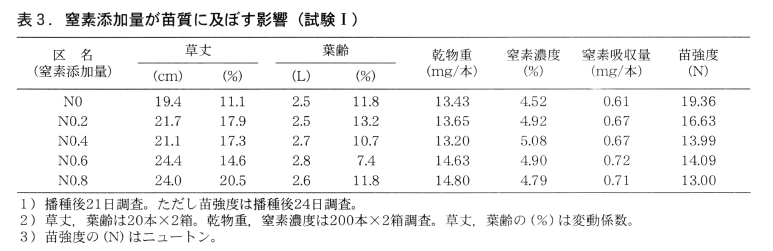

窒素添加量による葉齢の差は認められなかったが,草丈はN0区と比べてN0.6,N0.8区で長く,統計的に有意ではないが,乾物重や窒素吸収量も多くなる傾向にあった(表3)。

また,苗のルートマット強度は,窒素添加量が多いほど弱くなる傾向にあった(表3)。

試験Ⅱ 露地条件での育苗試験

(1)生育経過

緑化・硬化期間における最高気温の平均は平年並の27℃,最低気温の平均は平年よりやや高い20℃であった。

出芽の良否や早晩に対する処理問差はなかったが,播種7日後の葉色は,N0区で淡く草丈が短くなり,出葉の遅れも確認された。苗箱まかせを施用した区では,播種7日後頃から窒素添加量に応じて葉色や草丈の差が生じ始め, 日数の経過に伴い差は大きくなるとともに,いずれの処理区も初期に葉色の濃かった慣行区を上回った(図3)。

また,苗箱まかせを施用した区では,播種後10日頃から育苗箱内で葉色等生育ムラが発生し始めた。

水管理による生育の違いは認められなかった。

(2)苗質調査結果

(ア)窒素添加量が苗の生育に及ぼす影響

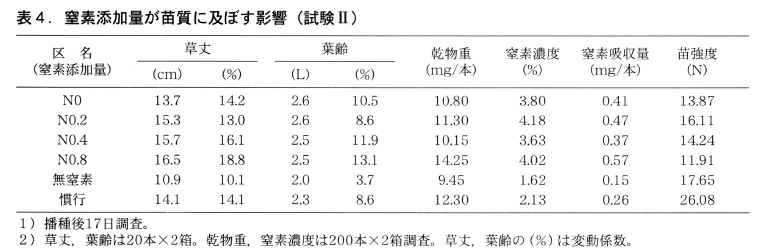

慣行区とN0区の草丈はほぼ同等であった。苗箱まかせを施用した区では,窒素添加量が多いほど草丈が長く,N0.8区ではバラつきも大きくなる傾向にあった(表4)。

葉齢は,苗箱まかせを施用した区で若干早まった。窒素添加量による差はなかったが,草丈と同様にN0.8区ではばらつきが大きくなる傾向にあった(表4)。

苗の窒素濃度は苗箱まかせを施用した区で高く,窒素添加量による差は判然としなかったが,N0.8区では乾物重が重く,窒素吸収量も多かった(表4)。

苗のルートマット強度は慣行区で最も強く,N0.8区で最も弱くなる傾向にあった(表4)が,いずれもルートマット形成は概ね良好で,移植作業に支障はなかった(図4)。

(イ)水管理が苗の生育に及ぼす影響

草丈は,慣行区に比べてプール区でやや長く,窒素濃度も若干高い傾向にあったが,苗質に明らかな差は認められなかった(表5)。

(ウ)育苗日数が苗質に及ぼす影響

播種後17日から20日まで育苗日数を延長すると,草丈は慣行区で9%伸長したのに対し,苗箱まかせを施用した2処理区では15~20%伸長した。窒素濃度は慣行区で低くなったのに対し,苗箱まかせを施用した2処理区ではともに20%程度高まり,窒素吸収量は25~59%増加した(図5)。

3.まとめ

苗箱まかせを育苗箱当たり900g施用した場合,培土に添加する窒素量が多いほど草丈が長く,乾物重が重くなり,窒素吸収量も多くなった。さらに,苗のルートマット強度は培土に添加する窒素量が多くなるほど弱くなり,肥料入り市販培土と同程度の窒素量となるN0.8区で特に劣った。培土窒素量による苗質の差は,N0区からN0.4区では小さかったが,N0.8区では生育ムラが大きかった。

育苗日数を長くした場合,苗箱まかせを施用した方で徒長などの苗質変化が大きく,移植精度の低下が懸念された。

以上のことから,高温期に苗箱まかせを用いて育苗する場合は,通常の培土と比べて窒素含有率が50%(窒素成分で箱当たり0.4gに相当)以下の培土を用いることで,苗の徒長や生育ムラを軽減できることが明らかとなった。

なお,窒素含有率が慣行の50%の培土は入手しづらいことから,覆土のみ無窒素の培土とする方法も考えられる。さらに,床土,覆土ともに無肥料としても問題ないと考えられるが,苗の生育量を適正に確保するため,気温との関係をさらに検討する必要がある。

また,苗箱まかせを用いる場合には,ルートマットが形成されれば速やかに移植し,植え遅れがないようにすることが移植精度を保つ上で重要と考えられる。