第664号 2014(H26) .09発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年9月

本号の内容

§北海道北部(上川北部・留萌)における春まき小麦「春よ恋」の初冬まき栽培施肥基準

道総研中央農業試験場 作物開発部 農産品質G

研究主幹 柳原 哲司

§うね連続栽培でのイチゴの生育と収量

熊本県農業大学校

教授 城 秀信

(前 熊本県農業研究センタ一 生産環境研究所 土壌肥料研究室長)

北海道北部(上川北部・留萌)における

春まき小麦「春よ恋」の初冬まき栽培施肥基準

道総研中央農業試験場 作物開発部 農産品質G

研究主幹 柳原 哲司

はじめに

上川北部の水回転換畑では,大豆後作物として経済的な優位性が高い春まき小麦の初冬まき栽培に取り組む生産者が増えている。しかし,出芽不良による越冬株数の不足や施肥量の過不足により収量・品質の安定化が難しく,地域の土壌・気象条件に適した栽培法(播種床造成法,地力に応じた適正窒素施肥量・配分)の確立が求められていた。そこで,平成19年から,上川農試技術体系化チームでは,地元JAや普及センターと協力して,上川北部に適した初冬まき栽培基準の策定に取り組んだ。

適正な苗立ちを目指した播種床造成法

上川北部の初冬まき栽培では,播種適期(11月上~中旬)の圃場が多湿となりやすく,良好な播種床造成が難しいことが越冬株数確保の不安定要因となっていた。そこで,多湿圃場でも造成・播種が可能な簡易耕起法(チゼル耕)や初冬まき用播種機(そり型)を導入する作業体系を検証し,その場合の留意点を明らかにした。

耕起作業としては,プラウ耕の場合はチゼルに比べて施工時期を早める必要があり,10月上~中旬までに行うことが望ましいと判断された。また,砕土・整地作業は,ロータリで実施した方が越冬個体数が安定的に確保されるが,ロータリを施工する際には,練り返しが起こらないよう土壌条件に留意する必要がある。練り返しが懸念されるような湿潤な土壌条件では,砕土・整地作業にもチゼルを用いることが適切である。

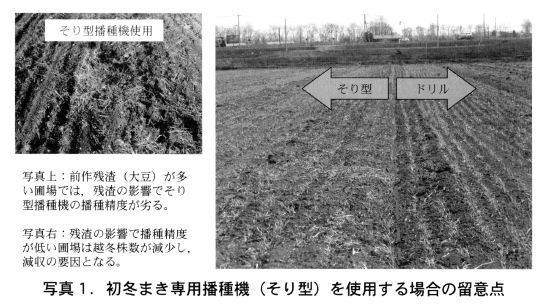

播種機については,ドリルシーダは一般的に土壌水分が高いと使用できないが,砕土性や前作の残渣をあまり気にせずに播種できることから,播種床造成法を選ばない優位点がある。一方,そり型は多水分条件でも播種が可能であるが,圃場に前作の残渣が多く残る場合には播種精度が劣るので,残渣処理を徹底する事に留意する必要がある(写真1)。

初冬まき栽培の収量・品質変動要因と適正窒素施肥基準の設定

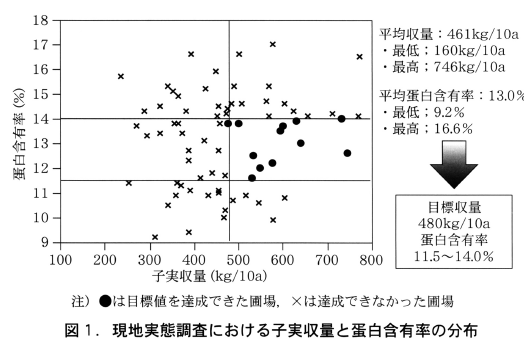

現地における子実収量と蛋白含有率の実態を把握するための調査を実施し,図1に実証圃場(平成19~20年 のべ49圃場)における子実収量(粗麦,以下同様)および蛋白含有率の分布を示した。2カ年の平均は子実収量461kg/10a,蛋白含有率13.0%と,上川地域全体の統計収量に比較して良好な結果であった。これは,当調査地区が平成18年度地域支援会議プロジェクトチーム(JA,普及センター,農試)対象地区として,栽培技術の講習・普及や播種機共同利用組合の設立を前提として初冬まき栽培の導入が図られたモデル地区であり,熟練オペレーターによる適期播種や,基本栽培体系講習会等の開催が重点的に実施された成果と考えられる。

しかし,調査対象地区内はほぼ同ーの気象条件でありながら,子実収量や蛋白含有率の変動幅が広く,低収や低蛋白な圃場も多い実態が示された。これは,地域内での土壌・施肥管理基準が統一されておらず,地力に応じた適正な窒素施肥がなされていないことが最も大きな原因と考えられた。そこで当面の子実収量目標値を480kg/10a,蛋白含有率の目標値をランク区分基準内(11.5~14.0%)への平準化,また,この場合の窒素吸収量が14kg/10aであったことから,これらを指標として適正な土壌・施肥管理基準の設定に取り組んだ。

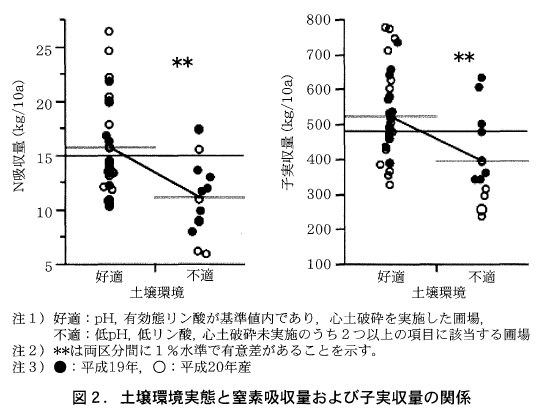

まず始めに調査圃場の土壌分析を実施した結果,全体の24%の圃場で土壌pHが土壌診断基準値(pH5.5~6.5)を下回り,18%の圃場で有効態リン酸の北海道推奨値(春まき小麦について20mg/100g以上)を下回っていた。さらに,調査地区は重粘で、排水不良な土壌が広く分布するにも関わらず,播種前に心土破砕を実施した圃場は約半数に留まるなど,基本的な土壌環境管理が不十分であり,これらが低収の一つの大きな要因となっていることが明らかとなった(図2)。適正な窒素施肥量を検討する前に,まずは土壌診断に基づき必要な化学性改良を実施した上で,心土破砕の実施などにより良好な土壌環境を確保することが最優先課題である。

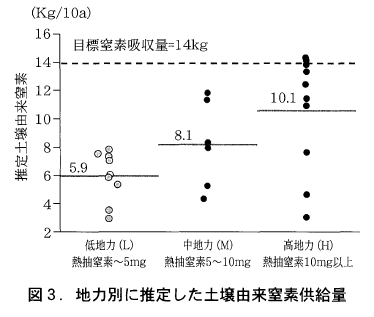

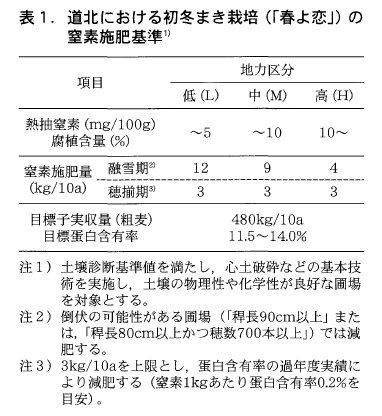

次に,施肥管理の実態を把握するために土壌の窒素地力(熱水抽出性窒素含量:熱抽窒素と略)および、窒素施肥量の実態を調査したところ,地力の高低を考慮せずに施肥されている実態が明らかとなった。基本的な土壌環境が良好な圃場では,子実収量や窒素吸収量は土壌の窒素地力と密接な関係があることから,地力レベルを低(L),中(M) ,高(H)の3段階に区分(それぞれ熱抽窒素5mg/100g未満, 5~10mg/100g,10mg/100g以上に相当する)して,各調査圃場において土壌から供給される窒素量を推定し図3に示した。低地力圃場では土壌から供給される窒素量は5.9kg/10a,また,中,高地力圃場ではそれぞれ8.1,10 .5kg/10aと推定されることから,目標窒素吸収量である14kg/10aに不足する量を窒素施肥で供給する必要がある。これら地力別土壌窒素供給量から窒素施肥必要量を求めると,それぞれ地力区分低(L):15kg/10a,中(M):12kg/10a,高(H):7kg/10aと算出(施肥窒素の利用率を50%と仮定した)されることから, これらを地力区分に応じた窒素施肥基準量とした。

さらに,蛋白含有率を基準値内に制御するためには,総窒素施肥量だけではなく,施肥配分(融雪期施肥量および穂揃期追肥量)の検討が重要となる。施肥管理実態調査では,穂揃期に追肥を実施していない圃場も認められたが,高品質なパン用小麦生産の観点からは蛋白含有率の低い小麦は最も問題が大きいことから,初冬まき栽培においては総窒素施肥量のうち,一定量を穂揃期に追肥する施肥体系とすることが望ましいと考えられた。穂揃期の窒素追肥試験から,子実の蛋白含有率は窒素追肥1kg/10a当たり約0.2ポイント上昇することが明らかになった。このため,穂揃期の窒素追肥量は3kg/10aを上限とし,該当圃場における蛋白含有率の過年度実績から,基準値を超える懸念がある場合は減肥することにより,基準値内への制御が可能になると判断した。

以上のことを総合して,道北(上川北部および留萌)における「春よ恋」初冬まき栽培の窒素施肥基準を表1のとおり設定した。本施肥基準を適用することにより,当該地域における目標収量・品質が安定的に確保されるとともに,窒素施肥の

適正化が期待される。

道北における初冬まき栽培の普及拡大に向けて

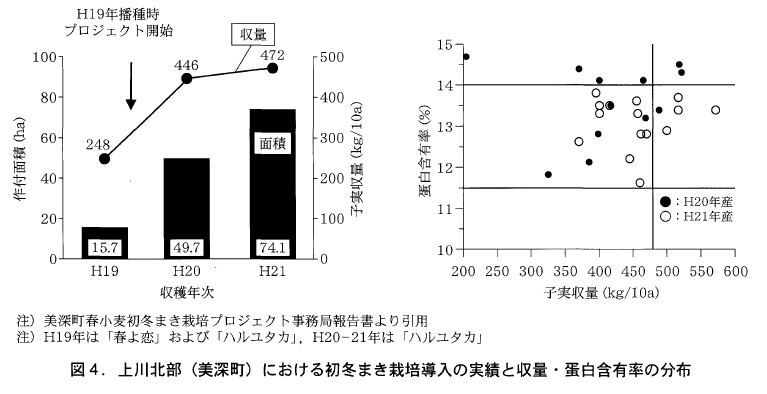

本調査地区(名寄市風連町A地区)では平成18年(収穫年)に,一軒の先進的農家により初めて初冬まき栽培が導入された。翌年からは,播種機利用組合の設立や地域支援会議プロジェクトチームにより,基本的な栽培体系に関する指導がなされ,初冬まき栽培に取り組む農家面積は大きく増加し,平均単収はフロジェクト開始前の1.6倍(平成20年)に向上した。

同様に,平成20年からは近隣の美深町においても地域支援会議フロジェクトチームが発足し,適期播種の徹底や基本的な栽培体系の指導・講習を強化した結果,気象的には風連町よりさらに厳しい美深町においても,プロジェクト開始後の平均単収(粗麦)は446kg/10a(平成20年産)および472kg/10a(平成21年産)とプロジェクト開始前(248kg/10a)の1.9倍に増収している(図4)。

これら2地区での事例のように,農家と普及・指導組織が一体となったプロジェクトチームの設立は,基本技術に関する情報の共有化や,適期播種の徹底に重要な役割を果たしたと評価でき, これら地域での収量レベルが,道北全体の平均収量よりも高いことの要因であると推察される。

本稿における目標収量の設定は,本調査地区のように,前課題で示された栽培体系の励行が定着している地域を対象としており,基本栽培体系が未定着な地域においては,関係機関が連携して,指導・普及に取り組む体制づくりが優先課題である。

調査対象地区における子実収量の変動要因を解析したところ,調査圃場の土壌分析および耕種概要調査結果から,pHおよび有効態リン酸が土壌診断基準を満たしていない事例や,心土破砕の未実施など基本的な土壌管理がなされていない事例が多数抽出され,これらが大きな低収要因の一つとなっていることが示された。当該地区においては,基本的な栽培体系の実施と同様に,まずはこれらの土壌不良要因を排除することが緊急の課題である。

基本的な土壌の不良要因が除かれた圃場においては,熱抽窒素含量で示される窒素地力と子実収量の間に密接な関係がみられた。本成績における窒素施肥基準は,これらの適正な土壌管理がなされる圃場に対して適用することを条件としており,地力に応じた適正な窒素施肥を実施することにより,目標収量の確保と蛋白含有率の安定化,および過剰施肥の抑制に寄与することができる。

うね連続栽培でのイチゴの生育と収量

熊本県農業大学校

教授 城 秀信

(前 熊本県農業研究センタ一 生産環境研究所 土壌肥料研究室長)

1.はじめに

近年,九州のイチゴ栽培では不耕起栽培の一種であるうね連続栽培に取り組む生産者が増加しています。うね連続栽培は,前作のうねを作り直さずにそのまま次作で用いる栽培方法です。イチゴでのうね連続栽培の利点としては,うねを壊して耕起し,新たにうね立てを行う作業が省略できるので省力的であること,耕起・うね立て時の天候不順による作業の遅れが回避でき,適期定植が可能となること,圃場の排水性が大幅に向上すること等があり, これらがイチゴでのうね連続栽培が増加している理由と考えられています。

熊本県農業研究センターでは熊本県オリジナルのイチゴ品種である「ひのしずく」を用いて黒ボク土でのうね連続栽培試験を実施しました。この試験では,うね連続栽培での排水性の向上等土壌の物理性改善が確認できましたが,それとともにイチゴの初期生育の促進と収量が向上する興味深い結果が得られましたのでここで紹介します。

2.試験方法

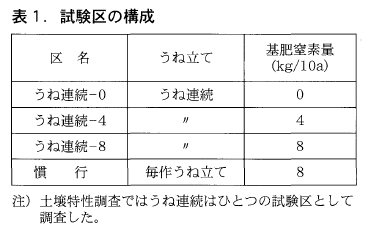

試験は熊本県農業研究センター内の単棟ビニルハウスで実施しました。土壌は厚層腐植質黒ボク土(土性:埴壌土)で,試験圃場は前年に慣行のうね立て栽培を行ったイチゴハウスを縦方向に2分割し,片方を慣行のうね立て栽培とし,もう一方をうね連続栽培とし,平成21年と22年の2か年間栽培試験を実施し,イチゴの生育性,収量性を調査しました。平成22年度については収穫果実,栽培終了時の茎葉,栽培期間中の摘果,摘葉の乾物重を測定し,無機成分含有率を測定し,各部の養分吸収量を算出しました。

平成23年の秋に慣行うね立て区については新たにうねを作り直してうね連続栽培区の土壌と比較することで土壌特性の違いについて検討しました。

さらに,うね連続栽培では基肥が局所施肥となるため,施肥窒素量の削減による施肥コスト低減についても検討するため,基肥窒素量を0,4,8kg/10aの3水準を設けて栽培試験を実施しました。

3.うね連続栽培でのイチゴの生育特性

①イチゴの初期生育及び出蕾・開花

うね連続栽培区において基肥窒素量が慣行施肥量の8kg/10aの場合,慣行区と比較してイチゴの初期生育が向上する結果が得られました(表2)。

定植後16日では草丈,葉数,葉色,クラウン径ともうね連続栽培区が慣行区を上回り,移植後29日の草丈,クラウン径も同様に慣行区を上回りましたが,葉色は慣行うね立て栽培より低くなりました。うね連続栽培区では基肥窒素が無施用でも慣行区と同等の生育量が確保できましたが,窒素量が多い方が生育量が高まる結果となりました。

1番果の開花は,基肥窒素量が慣行施肥量の8kg/10aの場合,うね連続栽培区が慣行区より初開花が6日早まり,開花率が50%を超えた日も4日以上早まりました(表3)。

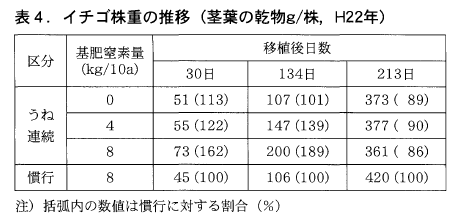

また,イチゴ株の乾物重(果実を除いた茎葉部)は生育の初期からうね連続栽培区が慣行区を大きく上回り,生育中期となる2月上旬でも同じような傾向が見られましたが,4月末の栽培終了時では慣行区がうね連続栽培区をやや上回る生育となりました(表4)。

うね連続栽培区の中では基肥無施用でも慣行区よりも茎葉重が大きくなりましたが,窒素量が多いほど栽培中期までの茎葉重の増加率は高くなる結果になりました。

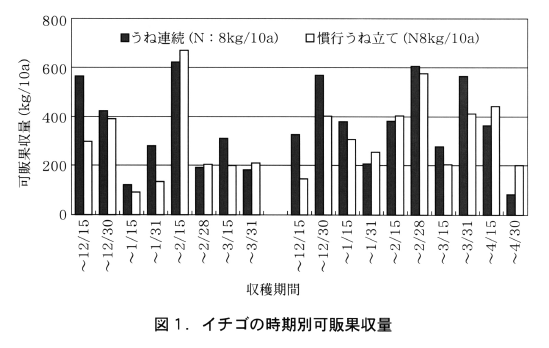

②イチゴの収量性

基肥窒素量が8kg/10aの場合,うね連続栽培区では慣行区に比べて12月までの果実収量が4~5割の増収となり,1月以降の収量も増加し,収穫期間全体を通しでも1~2割の増収となりました。うね連続栽培区の1番果では果実の肥大が進み,果形がやや乱れて秀品率は低下しましたが,全体の収量が増加したため秀品収量は慣行区と同等以上の結果となりました。うね連続栽培区の基肥窒素量の違いによる比較では,窒素無施用でも慣行うね立て栽培と同等以上の収量が確保されましたが,窒素量が多いほど収量は多くなり,局所施肥でも減肥しない方が増収効果が高い結果となりました(表5,図1)。

このように,うね連続栽培では初期生育が向上し,大株になることで株出蕾・開花が早まり,1番果の収量が増大し,その後も収量も高まる結果が得られました。イチゴの販売単価は出荷時期により変動が大きく12月までは販売単価が高く推移するので,うね連続栽培により12月までの収量が増大すれば販売額の増加により経営的にも有利になると考えられました。

③イチゴの部位別乾物量及び養分吸収量

平成22年の栽培期間中の収穫果実,摘果・摘葉,栽培終了時の乾物量を測定し,各部位の養分含有率から養分吸収量を算出しました。

果実の乾物量及び養分吸収量はうね連続栽培区が慣行区を上回る結果となりました。うね連続栽培の基肥窒素量の違いによる比較では窒素が多いほど窒素,リン酸,カリウムの吸収量は多くなり,特にリン酸吸収量が高まる結果が得られました。

栽培終了時の茎葉の乾物量は果実とは逆にうね連続栽培区が慣行区よりも1割程度少なくなりましたが,養分吸収量はうね連続栽培区で基肥窒素量が4kg/10a以上では増加しましたが,リン酸とカリウムでは減少する結果となりました。摘果・摘葉部ではうね連続栽培区の乾物重はいずれの区も慣行区よりやや増加し,うね連続栽培区の養分吸収量は窒素及びリン酸は基肥窒素量が多いと吸収量が増加し,慣行区を上回りましたが,うね連続栽培区のカリウムは基肥窒素0kg/10aでも慣行区を上回る吸収量となりました。

全体の乾物量はうね連続栽培区と慣行区でほぼ同等となりましたが,養分吸収量はカリウムではうね連続栽培区は慣行区より少なくなり,窒素とリン酸についてはうね連続栽培区の基肥窒素無施用の場合は慣行区よりも少なくなり,窒素施肥量が増えるとうね連続栽培区が慣行区よりも多くなる結果となりました。

4.うね連続栽培の土壌特性

平成23年10月に新たにうね立でした慣行区と2年間うね連続を行った後のうね連続区のうね内土壌を調査し,その物理性の違いを比較しました。

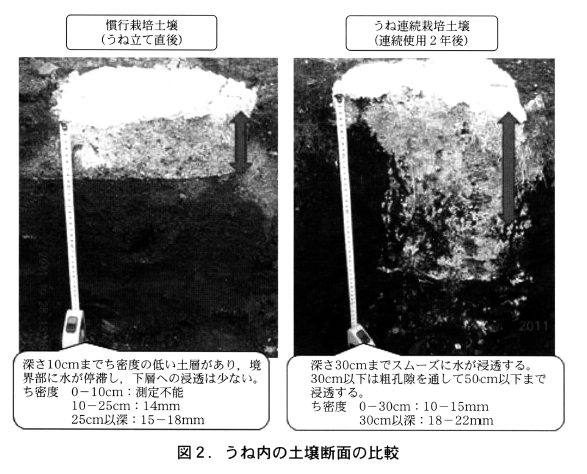

①うね内土壌断面

土壌断面調査の前日に調査箇所に白色水性ペイントを浸透させうね内土壌で、の浸透水の流れを観察しました。慣行区の土壌ではうね面から深さ10cmと25cmに土層の分化が見られました。深さ25cmまでの土層は耕転によって生じた土層,深さ10cmまでの土層はうね立て時に通路部分の土がうね面の上部に堆積して出来たものと考えられます。山中式硬度計を用いて測定した土壌のち密度は深さ10cmまでの土層ではち密度が小さく測定不能,深さ10-25cmまでの土層でち密度14mmで,25cm以下の土層では10~12mでした。いずれの土層ともち密度はそれほど高くはありませんでしたが,白色ペイントによるうね内での浸透水の流れをみると表層に水が停滞し,下層への水の浸透はわずかに観察された程度でした。これは,各土層の透水性は悪くなくても上の土層より下の土層のほうがち密度が高く透水性が低ければ土層の境目に水が停滞しやすいことを示すと考えられました。

うね連続栽培区ではうね面から30cmの位置で僅かに土層の分化が見られました。上部土層のち密度は15~20mm,下部土層では18~22mmで慣行区よりもち密度は高くなりましたが,白色ペイントによる浸透水の流れは深さ30cmまではスムーズに浸透し,30cm以下でも根穴を通して下層へ水が良く浸透していることが確認できました。

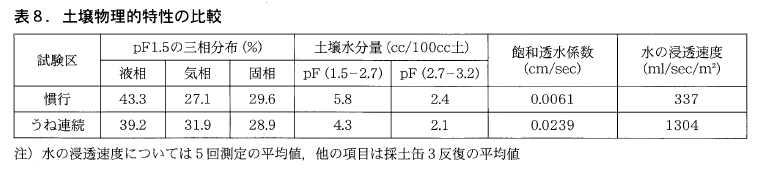

②土壌の三相分布と透水性

慣行区とうね連続栽培区でうね面から深さ15cmの位置で採土缶に未攪乱土壌を採取し,土壌の物理性を測定しました。また,無底のポットに一定量の水を注入し,うね面からの水の浸透時間を計測し,土壌の透水性を測定しました(表8)。

pF1.5での三相分布はうね連続栽培区の土壌が慣行区の土壌より液相率が低くなり,気相率が高くなりました。pF1.5-2.7の土壌水分量はうね連続栽培土壌が少なくなりました。

採土缶試料で計測した飽和透水係数と実際に土壌に水を浸透させて計測した水の浸透速度はいずれもうね連続栽培区の土壌が慣行区の土壌の3.9倍となり,うね連続栽培の土壌では透水性が飛躍的に大きくなる結果が得られました。これは土壌断面での白色ペイントで観察された現象ゃうね連続栽培を実施している生産者の指摘と一致するものです。

5.まとめ

イチゴのうね連続栽培はこれまで省力的な技術として評価されてきましたが,今回の試験ではさらに興味深い結果が得られました。

うね連続栽培におけるイチゴの生育,収量は慣行うね立て栽培と比較して初期生育が旺盛となり1番果の開花が早まり,12月までの年内収量は大幅な増収となりました。さらに栽培期間全体を通しでも1~2割増収する結果が得られました。

うね連続栽培と慣行うね立て栽培での土壌の性質を比較した結果,うね連続栽培土壌では透水性が大幅に向上することが明らかになりました。

この2つの結果からうね連続栽培では土壌の排水性と通気性が大幅に高まり,それにより根の活性が高められ苗の活着を促進し,生育を前進化し,収量性を高めるのではないかと考えられます。

なお,この結果は厚層腐植質黒ボク土で得られた結果であり,さらにイチゴの生産性については品種特性の影響が大きいと考えられますので,今後異なる土壌やイチゴ品種についても検討する必要があると思われます。