第667号 2015(H27) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成27年1月

本号の内容

§「和食」の文化遺産登録に思うこと

ジェイ力ムアグリ株式会社

取締役 斎藤 久登

§根粒菌生態機能を活用した環境保全型ダイズ生産技術の開発に向けて

国立大学法人 宮崎大学 農学部

教授 佐伯 雄一

§苗箱施肥における本田生育の特徴と留意点

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

「和食」の文化遺産登録に思うこと

ジェイ力ムアグリ株式会社

取締役 斎藤 久登

新年明けましておめでとうございます。

平成27年の年頭に当たり,本誌「農業と科学」をご愛読頂いております皆様に一言ご挨拶を申し上げます。

弊社は,平成21年10月にジェイカムアグリ社として発足し,お蔭様で節目の5年が過ぎました。この間,皆様の温かいご支援ご鞭撻の下,「日本と世界の農業及び関連分野に肥料事業等を通して貢献する」「顧客から信頼される公明正大な会社運営とする」を2大モットーに従業員一同がんばってまいりました。今後も,日本の肥料業界をリードしていく気概を持ち,皆様のご期待に沿えますよう努力いたす所存でございます。

さて,一年程前に,「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産として登録されましたことは記憶に新しいことであります。この登録とその活動を機会に,伝統的な食文化の面から日本人の特質とは何か?と,思い巡らした人も多かったと思います。農水省資料によりますと,「和食文化」を言い換えれば,『日本人の気質は「自然の尊重」であり,それを体現する「食に関する社会的慣習」である』と解説されています。

個人的には,「和食文化」が「栄養バランスに優れた日本の食生活」を通して我々の健康に寄与していますことを重視しております。言うまでも無く,この効能は日本の国土で育まれた「新鮮で多様な食材」が有っての賜物であります。作物の栄養である肥料を農家の皆様にご使用頂く弊社の立場からしますと,望まれる食材を安全安心かつ安定して供給して頂くことの一端を担っている思いが有ります。同時に,「和食文化」に寄与させて頂いているとの思いに達し,身が引き締まります。

日本の経済は,昨年の消費税増税と再増税の先送り,加えて円安傾向やTPP問題を抱える中で先行き不透明な状態であります。日本の農業活動も大きく影響を受けていくことでしょう。

しかしながら,日本が世界に誇る「和食文化」は,次世代に引き継ぐべき普遍的かつ重要な文化であります。短期的な経済活動の波に飲まれることなく,日本人が日本人として守っていくべき財産であります。弊社は,肥料の製造販売を通じて農業活動の一端を担い,伝統ある「和食文化」を守るべく引き続き貢献できますよう努力を続けていく所存です。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますと共に,さらなる内容の充実をお約束いたしまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

根粒菌生態機能を活用した

環境保全型ダイズ生産技術の開発に向けて

国立大学法人 宮崎大学 農学部

教授 佐伯 雄一

ダイズ生産の現状

ダイズは,味噌,醤油,豆腐,納豆など,日本の食生活には欠かせない重要な作物です。また,ダイズは種子中に7%もの窒素を蓄え, 「畑のお肉」とも呼ばれるタンパク質含量の高い作物です。人間の体内で作り出すことの出来ない必須アミノ酸を含む20種すべてのアミノ酸を含み,栄養バランス面からも大きな役割を担っています。平成25年には,ユネスコ無形文化遺産に「日本人の伝統的な食文化」が登録され,大豆食品を含む日本の食文化が世界から注目されています。近年,中国がダイズの輸入大国に変化し,また,バイオディーゼル燃料の油脂原料として注目されていることもあり,世界中での需要の高まりが国際取引価格の高騰を引き起こしています。このような世界的な需要変化が起きている中,消費されるダイズの90%以上を輸入に依存している日本においては,国内自給率を上げるためにダイズの増産,安定供給が求められているのは当然のことと言えます。農林水産省では,平成32年までに品目別自給率で17%に上昇させる目標を掲げています。

現在,日本の単位面積当たりのダイズ収量は全国平均で155kg/10a(平成25年)程度に過ぎません。ダイズ収量を300kg/10a得ようとすると窒素25kgが必要とされています。ところが,ダイズはその生育に多量の窒素を必要とするにも関わらず,施肥窒素への反応性は低く,施肥による生育制御が難しい作物と言われています。現在のところ,ダイズ生産性確保のためには,地力窒素の向上と土壌水分管理が重要とされています。一方,ダイズへの窒素供給量を肥料によって人為的にコントロールすることが難しい反面,共生根粒菌による共生窒素固定能を発揮させることによってダイズの窒素要求に適応した窒素供給が可能です。ダイズと根粒菌の共生窒素固定は好適条件下では30kg/10a以上の窒素を大気から固定して宿主ダイズに供給することが出来ます。このため,地力の向上と共に,根粒菌機能を如何に引き出すかがダイズ安定多収化の鍵と言えます。現在まで,窒素固定能の高い根粒菌が選抜され,微生物資材として人工増殖した根粒菌をダイズ種子に接種し,栽培することで収量増加が図られてきました。しかし,接種効果が判然としない場合が多く,有意に収量を増加させる農業技術として確立していないのが現状です。これは,接種した有用根粒菌がダイズに感染する前に,土壌に適応した窒素固定能の低い土着根粒菌が感染するため,ダイズ栽培歴のない根粒菌密度の低い土壌以外では,土着根粒菌との競合で根粒占有率を確保できないためです。したがって,根粒菌の土壌中における土着化・優占化や根粒菌株間の競合感染メカニズムなど,生理・生態学的知見を蓄積し,根粒菌生態を明らかにした上での技術開発が望まれています。

本稿では,ダイズ根粒菌の多様性,地理的分布と根粒菌群集の変遷,および土壌中での根粒菌占有率に及ぼす脱窒能の影響について, これまで得られたデータを抜粋整理して,考察してみたいと思います。

根粒菌の共生窒素固定能と脱窒能

窒素は大気中にN2ガスの状態で大量に存在しています。しかしながら,動物や植物はN2を直接利用することは出来ません。植物にとって窒素は,生体内でアミノ酸や核酸を構成する重要な元素であり,炭素,酸素,水素に次いで含有量の多い元素です。炭素,水素,酸素は,水や二酸化炭素,酸素から獲得できますが,窒素・リン・カリウム・カルシウムなど多くの元素は根からの吸収に限定されます。特に窒素は自然環境中で制限因子となりやすく,植物は,進化の過程で窒素獲得能力や窒素利用効率を高めて来ました。なかでもマメ科植物は,大気中のN2をアンモニアに還元する生物的窒素固定能を有する窒素固定細菌と共生関係を結ぶ能力を獲得したことによって,間接的に大気窒素を利用する能力を獲得し,窒素不足からほぼ解放されたといえます。窒素固定細菌は,大雑把に,単独で窒素固定を行う単生窒素固定菌と,植物との共生によって窒素固定を行う共生窒素固定菌に分類されます。これらの生物的窒素固定反応はニトロゲナーゼと呼ばれる酵素が行っていて,以下の窒素固定反応を触媒しています。

N2+8H⁺+8e⁻+16ATP → 2NH3+H2+16ADP+16Pi

ニトロゲナーゼは酸素感受性が高く,酸素分圧が高いと失活してしまいます。マメ科と根粒菌の共生窒素固定では,植物は根粒菌が作るニトロゲナーゼを失活させないように,ヘモグロビン(レグヘモグロビンと呼ばれる)を合成し,感染細胞内の酸素分圧を下げることによって,ニトロゲナーゼの活性を落とさないようにしながら,自身の細胞や感染根粒菌に酸素を供給しています。

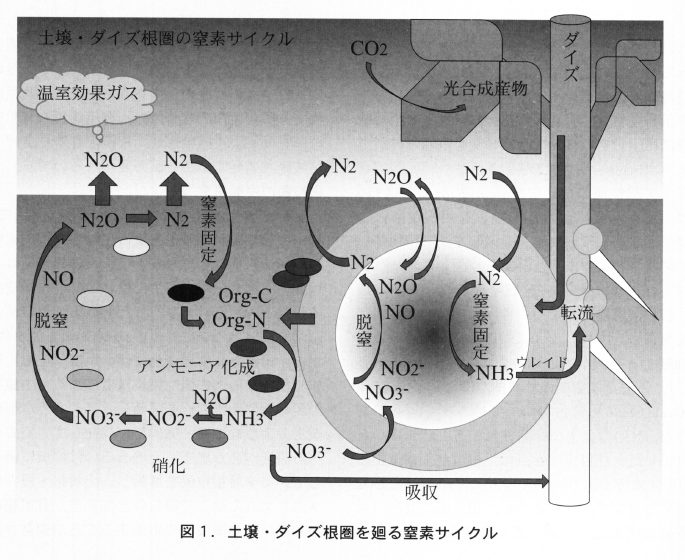

一方で,ダイズ根粒菌はその窒素代謝の過程において,脱窒能を示すことが知られています(図1)。脱窒は嫌気呼吸の一つで,水田土壌や常に土壌水が保持されている微細土壌粒子間隙のような嫌気的(完全嫌気的ではなく微好気的環境)条件下で硝酸イオンを順次還元し,窒素ガスを最終生産物とします。

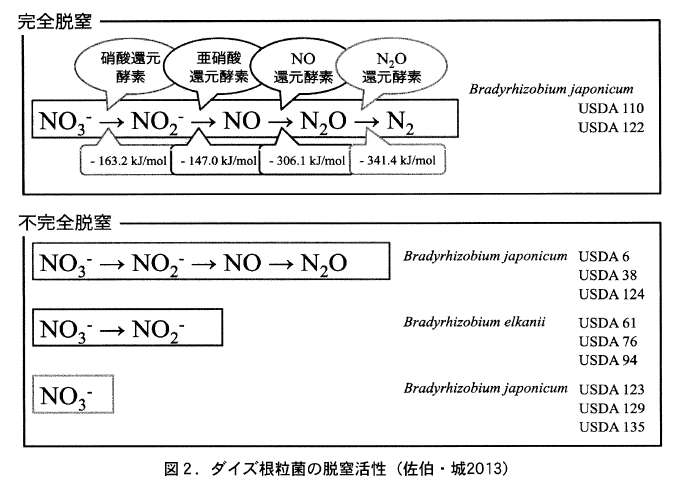

しかし,脱窒関連酵素群の中で,亜酸化窒素(N2O)を窒素(N2)に還元する酵素を持たない微生物も多く,その場合,二酸化炭素のおよそ300倍の温室効果を示すN2Oが大気中に放出されることになります。ダイズ根粒菌の脱窒能はBradyrhizobium属根粒菌についてよく調べられていて,図2に示したように,同じBradyrhizobium属根粒菌でもその脱窒能が異なることが分かっています(Sameshima-Saito et al.,2006)。また,不完全脱窒能を有する根粒菌が優占するダイズ栽培圃場からのN2Oの発生が報告されており,現在,環境保全型ダイズ栽培の課題となっています(金ら 2005)。この事実は,ダイズ根粒内での窒素代謝に脱窒過程を含んでいることを示しており,研究の結果,感染ダイズ根粒菌と根圏に生息する様々な生物の関与が示唆されています(Inaba et al.,2012) 。

ダイズ根粒菌のなかでB. japonicum USDA110株は古くから窒素固定能の高い有用根粒菌として認識されており,ダイズの増収を図る接種菌として期待されてきました。また,図2に示したように, USDA110株は完全脱窒能を有します。最近,根粒菌機能をうまく引き出して高い窒素固定能を発揮させつつ,ダイズ根圏からのN2Oの揮散を抑制する方法が報告されました(Itakura et al.,2013)。不完全脱窒能の根粒菌が優占する圃場で,USDA110株の根粒占有率を高めたダイズ栽培を行うと,N2Oの発生が抑制されることが明らかとなりました。注目すべき点は,根粒が土壌気相のN2Oガスまでも取り込んで還元し,N2Oガスとして放出する点です。このように,根粒菌には高い共生窒素固定能と完全脱窒能を有する株が存在し,これらの特性を利用することで,環境保全型ダイズ栽培が可能になると期待されます。そのためには,ダイズ根粒菌の生態を明らかにし,共生微生物である根粒菌のなかでも,有用形質を有する根粒菌を効率よく感染させ,根粒占有率を上げる栽培技術を開発することが必要になるのです。

根粒菌の生態研究

ダイズの生産現場に目を向けると,土壌には,特定の根粒菌が土着化・優占化してダイズ根粒菌群集構造を形成しており,これらの根粒菌はその地域の土壌や気候,宿主に適応して群集構造を形成したと考えられます。したがって,根粒菌の生態学的研究の一つに,土壌pHやEC値,湛水状態,また,緯度や高度の変化に伴う温度(地温)に対する根粒菌の適応能や環境傾度による宿主植物への親和性の変化などを評価し,どのような根粒菌がどのような地域・気候帯に局在しているのか調べる研究があります。土壌あるいは地域に優占化している土着根粒菌を解析し,土着化・優占化のメカニズムに関して得られた知見を,有用根粒菌を利用した農業技術に応用することが期待されるわけです。宿主植物や根粒菌のゲノム情報の蓄積と分子生態学的研究手法の発達に伴い,宿主の多様性や多様な土壌生物をも含む様々な環境因子下における根粒菌生態に関する知見も蓄積されてきています。

ダイズ根粒菌種には,新規の種が報告されてきていますが,主なもので,Bradyrhizobium japonicum,Bradyrhizobium elkanii, Ensifer/Sinorhizobium frediiが知られています。これまでの報告から,アルカリ性土壌にはS. fredii局在しており,弱酸性から中性土壌にはBradyrhizobium属根粒菌が優占しているのは世界的に共通の現象と考えられます。また,B. japonicumは温帯系のダイズ根粒菌,B. elkaniiは亜熱帯・熱帯系のダイズ根粒菌と言えそうです(Saeki et al.,2006;Saeki et al.,2005; Suzuki et al.,2008;Adhikari et al.,2012;Shiro et al.,2012;Saeki et al.,2013)。

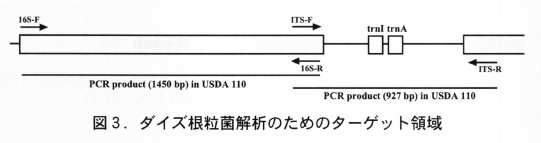

根粒菌生態を研究するためには,根粒菌を分類する指標が必要であり,現在ではDNA多型を利用した分類法が主流となっています。原核微生物の分類指標として最も多く利用されるのは16S rRNA遺伝子の配列で、保存性が高く同属同種で配列の違いが小さいため,異なる属種の微生物を比較分類・同定するのに有用です。一方で,ダイズ根粒菌のように限定された微生物種の種内多様性を評価するためには,より多型に富んだ領域をターゲットとして解析する必要があります。近年では比較的多様性に富むハウスキーピング遺伝子などが注目されています。その中でも古くから利用されてきたのが,16S-23S rRNA遺伝子 internal transcribed spacer(ITS)領域で,16S rRNA遺伝子と23S rRNA遺伝子との間に存在する介在配列で,Bradyrhizobium属根粒菌では,イソロイシンとアラニンのtRNA配列が含まれています(図3)。

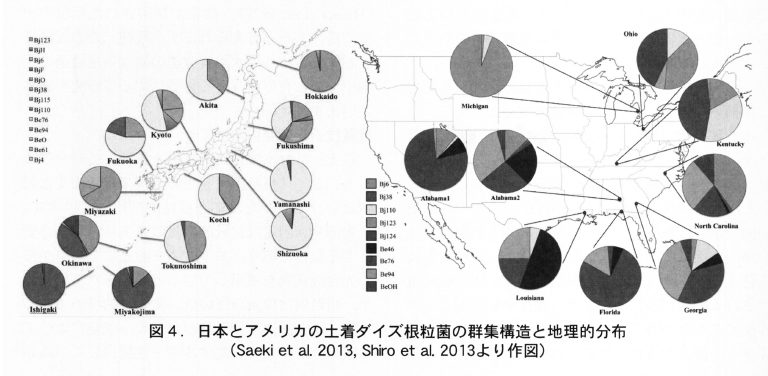

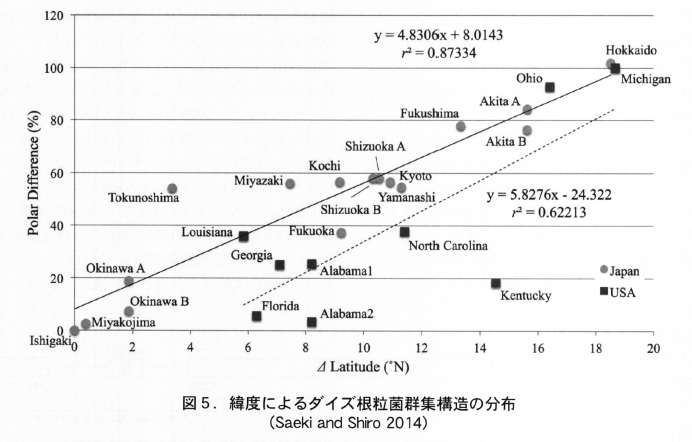

私たちの研究室では,Bradyrhizobium属根粒菌ITS領域の基準菌株として11菌株を選抜・使用しています(Saekiet al.,2004)。これらの基準菌株との比較で,日本とアメリカの土着ダイズ根粒菌の分布と多様性に関するITS領域の解析の結果,図4に示す結果が得られました。両国のダイズ根粒菌の分布を比較してみると,図5の結果が得られます。アメリカの根粒菌分布は日本と比較して南寄りに偏っているものの,北部でBj123クラスター,温暖な地域でBj6やBj110クラスター,亜熱帯地域で、Beクラスターに属する根粒菌が優占している点で共通であると言えます。日本とアメリカの経度は,ほぼ地球の反対であるにも関わらず,類似した緯度でダイズ根粒菌群集構造の変遷が似ているという事実は,ダイズ根粒菌の土着化・優占化に関わる環境因子に温度が含まれることを示しています。

さらに, 日本の根粒菌分布を見ると,根粒菌群集構造の緯度に沿ったニッチの変遷とは別に,シルト質土壌ではB. japonicum USDA110株のクラスター(Bj110クラスター:図4に示した黄色のクラスター)に属する菌株の占有率が非常に高いことが判ります(Saeki et al.,2013)。図4の日本地図で示した秋田,山梨,静岡,高知,福岡,徳之島の土壌は,グライ土,灰色低地土,細粒質赤黄色土です。グライ土・灰色低地土は,水田に利用される場合が多いのですが,輪作や転換畑としてダイズや麦が作られる場合も多く,Bj110クラスターの優占が各地で検出されます。その理由として以下のことが考えられます。細粒質土壌など,保水力が強く還元的になりやすい土壌では,微生物は酸素の少ない環境に晒されることになります。したがって,呼吸は嫌気呼吸になり,微好気的環境下で生残性の高い微生物が優占すると考えられます。N2OをN2に還元する完全脱窒能を有する根粒菌は,N2Oまでの不完全脱窒能の根粒菌に比べて,脱窒によるエネルギー獲得効率が高く(Thauer et al.,1977),酸素が制限された環境の土壌で優占すると考えられます。現在, この仮説を検証するため,湛水が脱窒能の異なる根粒菌の土壌中での占有率に与える影響に関して研究を進めています。

農業技術の開発に向けて

以上,これまでの研究成果を抜粋して紹介しました。ダイズ根粒菌は共生の過程で窒素固定と脱窒という矛盾した反応を根粒内で行っています。生物的窒素固定は比較的多量のエネルギーを必要とする反応であり,エネルギー源として宿主からの光合成産物を使用していると考えられていますが,根粒内は酸素分圧の低い微好気的環境であるため,脱窒関連遺伝子群が発現し,脱窒によっても窒素固定のためのエネルギーを獲得しているのかもしれません。地球全体から発生するN2Oのうち,約4割が人間活動に伴う人為的発生であると言われています。そのうち農耕地からのN2Oの発生は人為的発生量のおよそ40%を占めるとされています。土壌における窒素の形態変化において,N2Oはアンモニアの硝化に伴う過程でも,硝酸の脱窒に伴う過程でも発生する中間産物であるので,発生を完全に抑制することは難しいとされていますが,可能な限り人為的発生の削減が望まれます。ダイズ栽培において,根粒菌群集構造のコントロールが可能になれば,N2O削減のための栽培技術の一つになり,有用根粒菌は,高窒素固定能とN2Oガス発生抑制能を示し,一石二鳥の微生物資材として活用が期待されます。

根粒菌生態研究の結果,根粒菌の生態学的特性を利用し,有用根粒菌の根粒占有率を人為的にコントロール出来る可能性が拓けてきました。研究のさらなる展開によって,遺伝子組換え体ではなく,実在の根粒菌の生態を利用し,フィールドにおける有用根粒菌の根粒占有率を上げ得る環境保全型持続的ダイズ栽培技術の開発が期待されます。

文献

●Adhikari et al.(2012)Plant Soil.357:131-145

●lnaba et al.(2009)Microbes Environ.24:64-67

●ltakura et al.(2013)Nature Climate Change.3:208-212

●金栄厚ら(2005)日作紀.74:427-430

●Saeki et al.(2006)Soil Sci.Plant Nutr.52:418-426

●Saeki et al.(2005)Soil Sci.Plant Nutr.51:1043-1052

●Saeki et al.(2013)Microbes Environ.28:470-478

●佐伯・城(2013)生物の科学遺伝.7:557-561

●Saeki and Shiro.(2014)Advances in Biology and Ecology of Nitrogen Fixation.195-223

●Sameshima-Saito et al.(2006)Appl.Environ.Microbiol.74:2526-2532

●Shiro et al.(2012)Appl.Environ.Microbiol.78:1243-1250

●Suzuki et al.(2008)Soil Sci.Plant Nutr.54:237-246

●Thauer et al.(1977)Bacteriol.Rev.41:100-180

苗箱施肥における本田生育の特徴と留意点

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

はじめに

育苗箱全量基肥施肥技術(以下,苗箱施肥という)は,初期の肥料溶出を極力抑制した「苗箱まかせ(N400,NK301)」 を育苗箱に施肥することで,窒素濃度の高い苗に仕上がり,それを本田に移植することで,本田への施肥を一切やらずに収穫期を迎えられる省力的かつ低コストの施肥方式ということで脚光を浴びています。

そこで,ここでは,「苗箱まかせ」の本田での溶出特性を把握し,水田の窒素的地力(特に乾土効果由来の土壌窒素無機化量)との相互関係を明らかにすることで,苗箱施肥での本田における水稲生育の特徴と留意点について述べることにします。また,苗箱施肥の導入方向についても触れたいと思います。

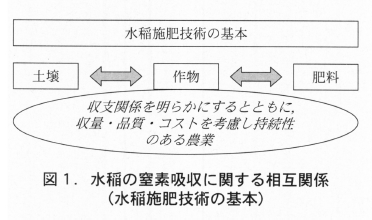

1.水稲施肥技術の基本

水稲の施肥技術にとって,著者が常に心がけてきたことは,図1に示したように,「土壌」「作物(水稲)」「肥料」をめぐる窒素収支について明らかにすることでした。具体的には「作物(水稲)」の理想的な養分吸収特性(ここでは窒素にしぼり,目標収量に応じた窒素吸収パターン)を明らかにした上で,それに導くための「土壌窒素無機化量の把握と吸収」「苗箱まかせ由来の窒素溶出と吸収」との窒素収支を中心とした相互関係を研究してきたことに他なりません。この解明こそが水稲施肥技術の基本と考えます。

2.稲作栽培の改善方策と苗箱施肥への期待

稲作の基本は,健苗育成による初期生育(初期茎数)の早期確保とされてきました。すなわち,健苗による初期茎数の早期確保を図りながら,目標茎数が確保され次第,中干しに入り,下位節間の伸長を抑制し,根を酸化的な状態に保ちながら秋の収穫期にそなえ,土壌硬度を高めるとともに,中期生育の葉色を低下させ(V字型稲作),一穂籾数を制限し,適正な穂肥対応で登熟歩合を安定的に確保する栽培法を確立してきました。このことを否定する気は毛頭なく,地域の稲作技術の平準化に大きく寄与してきたことはいうまでもありません。

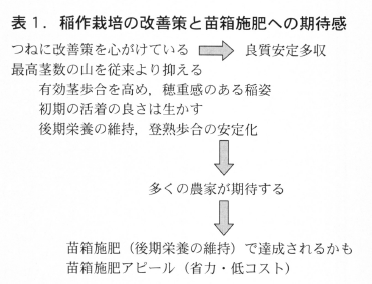

しかし,研究熱心な農家は常に現状を打破し,良質安定多収を目指した改善策を摸索しているものです。たとえば,表1に示したように,初期茎数の早期確保が重要といっても,最高茎数が過大になりすぎ,有効茎歩合が低下しては,細稈化するとともに,一穂籾数が減少し,思わぬ低収につながりかねません。そのため,目標穂数を前提にしながら,最高茎数をセーブし,有効茎歩合を高め,従来より中期葉色を極端におとさず(への字稲作)穂重感を充実し,後期栄養を確保することで,登熟歩合が向上し,良質安定多収につながることを実感するようになりました。このことが「苗箱まかせ」を用いた稲作技術への期待感に直結していると著者は考えています。

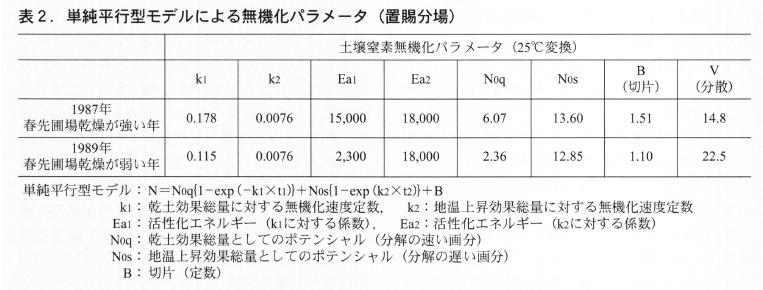

3.水田土壌窒素の無機化予測技術

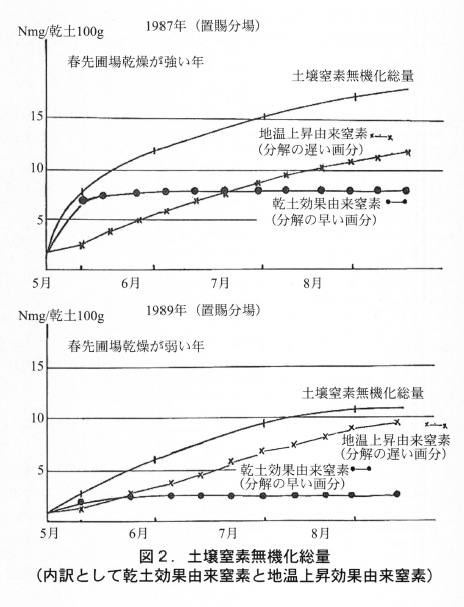

施肥技術にとって肥料と土壌窒素との関係を把握することが最重要課題と考えます。水田の土壌窒素無機化技術では,土壌窒素無機化量の根源が土壌の全窒素の10%程度存在する可分解性有機態窒素(N0)であり,その中身として乾土効果由来(N0q)と地温上昇効果由来(N0s)を考えてきました。つまり,可分解性有機態窒素(N0)=乾土効果由来(N0q)+地温上昇効果由来(N0s)の関係が成立します。ここでは,例として,山形県置賜分場の水田土壌を供試し,反応速度論的解析によって得られた無機化パラメータ(表2)とそのパラメータを用いて,春先の乾土効果由来の土壌窒素無機化量が多かった1987年と乾燥程度が弱かった1989年の土壌窒素無機化量を図2に示しました。

それによると,1987年は,1989より明らかに土壌窒素無機化量が多く,その内訳として,乾土効果由来の土壌窒素無機化量が大きく影響していることがわかります(1987年:6mgN/100g,1989年:2mgN/100g)。

4.春先の園場乾燥程度によって影響される乾土効果由来の土壌窒素無機化予測技術

前述したように,土壌窒素無機化量は乾土効果由来と地温上昇効果由来の合計量とされており,水稲の初期生育に大きく影響する土壌窒素は乾土効果由来の土壌窒素ということになります。

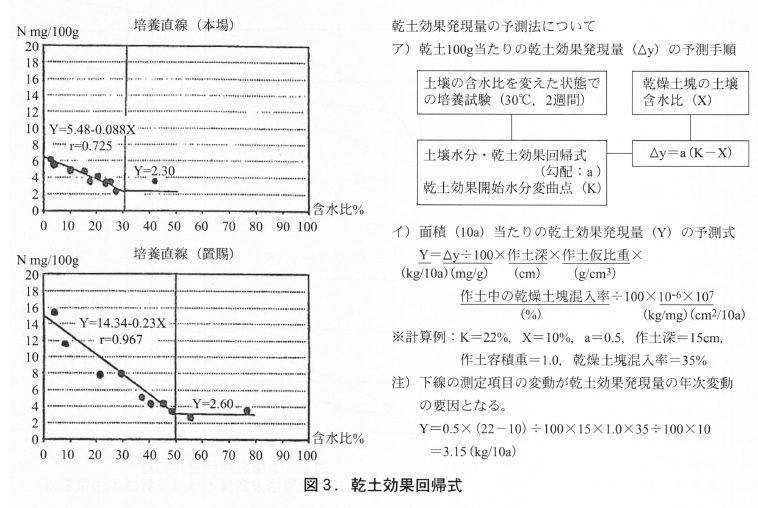

乾土効果由来の土壌窒素無機化量を予測するためには,同誌(2014年2月号)に掲載したように,各水田土壌ごとに土壌含水比と土壌窒素無機化量の関係(乾土効果回帰式)を作成しておきます。例として,乾土効果発現量の多い山形県置賜分場と少ない本場の乾土効果回帰式を図3に示しました。

実際に春先の圃場乾燥実態(乾燥土塊の土壌含水比と乾燥土塊混入率)を測定することにより,土壌窒素無機化量を予測することができます。しかも,この量は5月末までに無機化される窒素量で,水稲の初期生育に極めて敏感に反応します。つまり,乾土効果発現量の多い「置賜分場」では,春先の圃場乾燥実態に応じて土壌窒素無機化量が変動しますが,乾土効果発現量の少ない「本場」では乾土効果発現量の根源である(N0q)がもともと少ないため,土壌乾燥程度に関係なく,土壌窒素無機化量は毎年低水準で、経過することになります。そのため,乾土効果発現量の根源である(N0q)の多い土壌ほど,春先の圃場乾燥実態を重視する必要があります。ちなみに,2014年は乾土効果発現量が極大の年といえます。

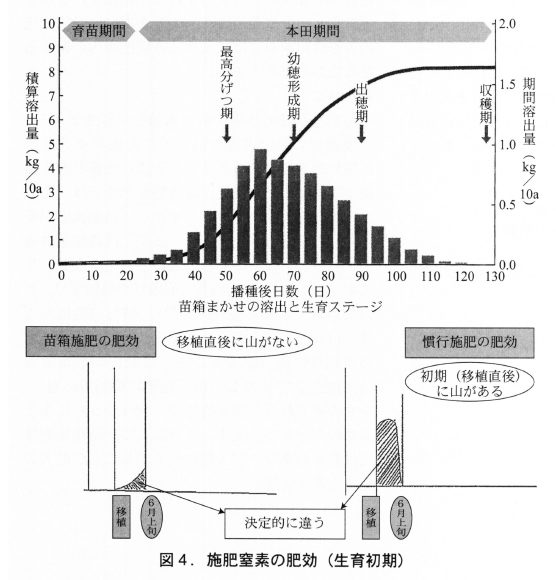

5.「苗箱まかせ」の本田での窒素溶出特性

苗箱まかせの窒素溶出は苗代期間に極力溶出を抑制する(最大のセールスポイント)ことで苗作りが可能になりました。そして,それを移植することになりますが,苗が苗箱まかせを包み込む状態にあるため,本田活着が優ることになります。ただし,本田での苗箱まかせの窒素溶出は図4に示したように,生育初期は少なく,幼穂形成期頃(7月中旬頃)に最大になります。つまり,6月上旬時点に限定して考えれば,苗箱まかせの肥効は,慣行施肥の肥効に比較して明らかに低く経過します。ただし,苗箱まかせは,その後肥効が増大していくのに対して,慣行施肥は肥効が発現し終わるので,図4で見られるほどの影響はないでしょうが,初期生育は慣行施肥が勝ることになります。

前段で述べてきたことはあくまでも施肥に限ったことで,土壌窒素は加味されておりません。繰り返し述べますが,水稲の生育は,施肥窒素と土壌窒素の合量に影響されることになります。

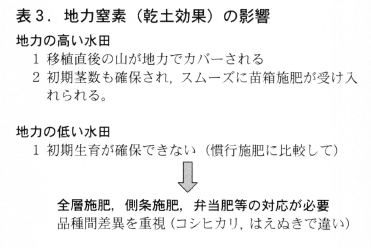

したがって,苗箱まかせによる稲作は,移植する本田の窒素肥沃度(特に乾土効果由来の窒素無機化量)を把握した上で上手に利用することが何よりも重要になります。つまり,窒素的地力の高い水田では,苗箱まかせの本田での初期窒素溶出量に土壌窒素量(乾土効果)が加味されて,スムーズに初期茎数が確保され2014年のように乾土効果による土壌窒素が極大の年は,深水管理等で一茎を太らせ,最高茎数を抑制しながら穂重感のある稲作が約束されるものと思われます。一方,窒素的地力の低い土壌では,慣行施肥に比較して苗箱まかせだけでは,どうしても初期生育が劣ることになります。その場合は,全層施肥(10aあたり化成肥料を20kg程度散布しておく)とか側条施肥を組み合わせたり,活着時追肥等の対応策が必要になります。まずは,自分の圃場で苗箱まかせだけで十分に稲作期間の窒素量が賄えるかを確認することが必要と思われます(表3)。

自分の経験では,大部分の圃場で,苗箱まかせのみで目標収量は確保されると考えます。窒素的地力の低い圃場では,前述したような対応策を講じれば目標収量は安定して確保されることが苗箱施肥の特徴といえます。なお,品種による影響も考慮する必要があります(穂重タイプは初期生育が重要,コシヒカリや穂数タイプの品種は苗箱まかせのみで対応可能)。

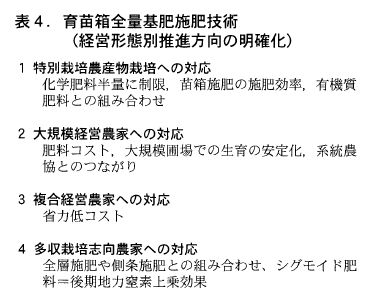

6.苗箱施肥を導入しうる経営形態

苗箱施肥が受け入れられる経営形態を表4にまとめました。一つは,特別栽培米への導入が考えられます。この特裁は化学肥料が慣行栽培の半分量とされております。この場合,化学肥料の利用率はほぼ40%程度ですが,苗箱施肥での利用率は60~70%が期待できます。使ってもいい化学肥料の利用効率は明らかに苗箱施肥が優っています。ただ,生育初期の肥効は低いので,使用可能な有機質肥料として初期の肥効が高い資材を使用すれば,苗箱施肥は特別栽培米に十分対応可能なはずです。次に大規模経営への導入ですが,低コスト,省力技術として苗箱施肥は大いに期待できます。最近1ha規模の圃場整備が進行する中で,生育が揃い,本田への施肥がいらない苗箱施肥は正にもってこいの技術として受け入れられるものと確信しています。また,複合経営農家への対応ですが,苗箱施肥の特徴である省力性が大いに受け入れられる技術と考えています。さらに,苗箱育苗技術を完全にマスターすれば,苗箱まかせの後期栄養が十分に活用され,生育初期に側条施肥技術等を併用することによって多収技術への期待も膨らむものと考えます。

おわりに

苗箱まかせの本田での窒素溶出特性を理解し,土壌窒素の発現実態を総合的に考慮することが苗箱施肥を導入する基本であることを繰り返し強調してきました。また,導入経営形態では,特に大規模経営と複合経営での米作りに苗箱施肥が受け入れられるものと考えています。苗箱施肥は省力・低コスト技術であることが最も大きなセールスポイントです。例えば,10a当りの施肥量は,苗箱まかせはほぼ2袋(10kg袋),慣行施肥はほぼ3袋(20kg袋)と肥料経費を比較しでも苗箱施肥の有利性は明らかです。さらに肥料の散布労力(苗箱施肥は必要なし,慣行施肥は穂肥対応有り)をも考慮すれば,苗箱施肥の有利性がさらに高まるものと考えています。このように,苗箱施肥技術は農家の手取りが大幅に向上することが最大の武器と考えます。